ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

Не плачь, таежная река,

Раскачивая мокрый парус,

Судьба завидная досталась

Ему — лететь через века!

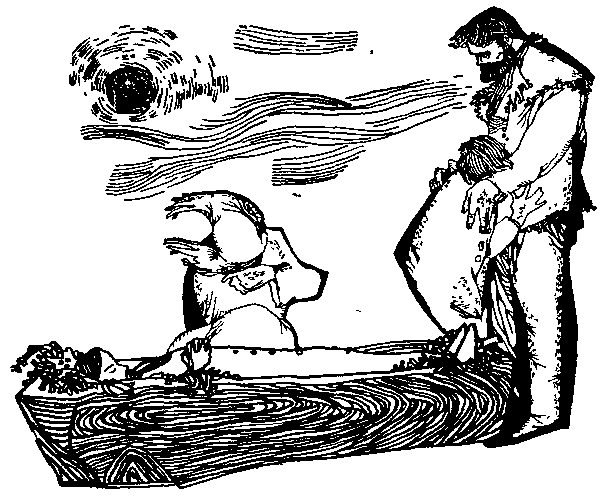

Черский уже не мог вести дневник. Привязанный к руке карандаш выскользнул из обессиленных пальцев и покачивался за бортом. Он долго ловил карандаш и, поймав, пытался написать хотя бы еще одну строчку. На бумаге возникли какие-то каракули, совершенно непонятные для жены. Мавра Павловна напрасно морщила над ними лоб.

Черский вложил карандаш в ее пальцы и стал водить их по бумаге. По тому, как он заставлял выводить очертания букв, Мавра Павловна догадывалась, что он хотел написать. И она писала:

«…Когда я умру…»

Горячая рука его вздрогнула, остановилась. Потом продолжала:

«…Положи меня лицом на север…»

Рука снова остановилась. Жена посмотрела на мужа. Он с трудом, но улыбнулся.

«..Даже мертвым я должен смотреть на север…»

Пальцы опять замерли. «Не плачь, не плачь», — приказала она себе.

Пальцы пошевелились, прижались к ее руке.

«…Даже мертвым я должен быть впереди..»

Она не выдержала, разрыдалась, упала ему на грудь. Он слабо гладил ее по волосам и молчал. Он многое хотел ей сказать, но силы уже иссякли. Тогда он указал глазами на дневник. Она поняла: он просит продолжать записи.

И Мавра Павловна стала записывать в дневник события последних дней. К сожалению, у нее не хватало времени, и она записывала только самое главное.

«Июня 20-го. Сегодня муж передал мне дневник, так как сам не в состоянии вписывать наблюдения. Пристали к правому берегу. Место это называется Тюлях-Тас, что значит Мохнатый камень. Взяла пробу 180. Найдены кости, по всей видимости, допотопного животного.

Июня 21-го. Весь день простояли из-за непогоды. Пристали к заимке Багиноб. Пробы горных пород 202,203, 204.

Июня 23-го. Мужу хуже. Силы его совсем ослабевают. Дождь, дождь! Пристали к местечку Опух-тин Здесь обнаружили кости бизона. Проба 229.

Июня 25-го. Всю ночь муж не мог уснуть: его мучили сильные спазмы. Пристали к правому берегу. Пробы 233, 239, 240. Еще пробы. Еще и еще У мужа сделалась сильная одышка. Муж указал рукой на шею, чтобы прикладывать холодные компрессы. Через несколько минут одышка уменьшилась, зато из горла хлынула кровь. Муж умирает…»

Дул порывистый ветер, ревела река. Мавра Павловна сидела возле умирающего, бессильная облегчить его страдания.

Он умирает…

Мавра Павловна сломала карандаш и швырнула в реку. Над Колымой разразилась буря. Ветер вырывал лиственницы и опрокидывал их в воду. Степан, опасаясь, что ветер сорвет палатку, приколотил ее полы к земле. Перед входом в палатку он развел костер, их тени заметались на гудящем брезенте. Черского и Сашу поместили в палатке, Мавра Павловна и Степан сидели у костра, молчаливые, подавленные бурей.

Дождь сменился снегом. Было странно и страшно смотреть на снежную бурю в конце июня.

Белые вихри со свистом и хлопаньем пролетали над рекой, лиственницы мелькали зелеными пятнами в снежной мгле. Вода в Колыме стремительно поднималась: путешественникам угрожал паводок.

Степан сказал Мавре Павловне:

— Надо плыть дальше. Здесь опасно, утопнем.

Они перетащили больного в карбас и отплыли.

Карбас помчался в сплошных косяках мокрого снега.

Боль не давала покоя Черскому. Душили приступы астмы, поэтому он сидел согнувшись, неотрывно глядя на Колыму. И вдруг, собрав последние силы, прошептал:

— Все! Мне уже ничего не поможет, Мавруша, будь мужественна в несчастье…

Мавра Павловна ответила тоже шепотом:

— Ты поправишься, скоро тебе полегчает.

Над Колымой по-прежнему висело низкое серое небо. Снег не прекращался, берега смутно угадывались за мелькающими белыми сетями. А карбас все скользил по таежной реке.

Черский опустил голову на руки.

Мавра Павловна прижала сына к груди.

— Если со мной что случится, Сашенька, сохрани все коллекции и записи. С ними вернешься в Верхне-Колымск. Степан и отец Василий помогут добраться до Якутска. Из Якутска поезжай прямо в Петербург, к Семенову-Тян-Шанскому. Ему передай все. Ты понял меня, Саша?

— Понял, мама.

Черский повернулся к сыну. Он услышал, о чем они говорят. Что еще можно добавить к словам жены?

— Саша, слушай и исполняй! — прошептал он и упал головой на вытянутые вперед руки.

Перед ним промелькнули белые вихри, потом рыжие волны, гасящие снег, потом береговые утесы, на которых метались лиственницы, как зеленые знамена жизни. Потом все погасло…

Карбас вошел в речушку Прорву, близ урочища Омолонье.

Мавра Павловна не сводила окаменевших глаз с мертвого мужа. Саша тихонько плакал. Степан снял шапку и поклонился, касаясь рукой земли.

— Отстрадался, Диментьич…

Низкий травяной берег скрывался в снежной буре. Здесь уже не было ни сопок, ни лесов, одна голая бесконечная тундра.

— Мавра Павловна, а Мавра Павловна! — заговорил Степан. — Слезьми горю не поможешь. Иван Диментьич успокоился, а вам жить надо. Домовину придется из плавника мастерить.

Захватив топор, он пошел вдоль берега. На отмелях, в песчаных наносах валялись голые деревья, принесенные рекой с верховьев. Тяжелые и крепкие, как гранит, они плохо поддавались топору. Степан нашел толстую лесину, из которой решил выдолбить гроб. Мавра Павловна и Саша копали могилу. Сразу же под травянистым покровом появилась вечная мерзлота. Пришлось бросить лопату и рубить землю топором.

Три дня продолжалась буря, и все эти дни осиротевшие путешественники рыли могилу для начальника экспедиции. На четвертый день в природе наступило успокоение.

Гроб с телом Черского был опущен в могилу. Мавра Павловна обессиленно присела у мерзлого холмика. Она не могла даже плакать от горя.

Степан выстрогал крест, водрузил на могиле, обнес ее небольшой оградой. Потом поднял с земли Мавру Павловну, отвел на карбас. Саша, простудившийся на снежном ветру, температурил. Болезнь сына отвлекла Мавру Павловну от тягостных мыслей.

Степан вернулся к могиле и долго стоял, опустив голову. Слабый ветер шевелил светлые волосы проводника, в синих глазах таилась молчаливая скорбь.

— Чо плачь, чо не плачь, польза никакая. Ехать надо поманенечку, как Иван Диментьич велел, — сказал он себе.

На пустынной реке появилась черная точка. Дальнозоркий Степан сразу угадал в ней юкагирскую лодку и замахал рукой. Лодка причалила, на берег вышел низкорослый и кривоногий, неопределенного возраста юкагир. Неизвестные люди в этих местах были для него полной неожиданностью, но свежая могила без слов говорила: люди попали в беду. Юкагир спросил, с трудом подбирая русские слова:

— Какая помощь нужна, люди?

Мавра Павловна горько ответила:

— Мне надо известить о смерти мужа верхне-колымского священника. Но до Верхне-Колымска так далеко, кто может поехать?

— О-е! — воскликнул юкагир. — Я доберусь туда за неделю…

Закон предков требует, чтобы житель Севера помогал человеку в беде.

Черская немедленно написала отцу Василию краткое известие о смерти мужа, о том, что экспедиция продолжает свой путь. Она просила священника с первой оказией отправить ее сообщение в Петербург.

Юкагир бережно завернул письмо в непромокаемую налимью кожу, спрятал за пазуху.

— Мое кочевье в пяти кесах2 отсюда. Я извещу сородичей и поплыву в Верхне-Колымск. Сегодня ночью буду в пути…

Путешественники попрощались с неожиданным другом. Юкагир умчался на своей лодчонке. Мавра Павловна стала собираться в дальнейший путь.

Она не сводила глаз с могильного креста до тех пор, пока тот не исчез за поворотом.

Однообразная дикая тундра замкнула путешественников в свое кольцо. Только мочажины, мерцающие глянцевитой черной водой, да карликовые березки притягивали к себе внимание. А река стремительно расширялась; серая пелена вод широко раздвинула берега. Мавра Павловна топила свое горе в непрерывной, напряженной работе. По нескольку раз в сутки она причаливала к берегу и вместе с Сашей брала пробы геологических пород, составляла гербарии, ловила птиц, рыб, насекомых. И по-прежнему вела дневник, начатый мужем.

Эти короткие записи из дневника свидетельствуют о силе духа путешественницы больше, чем рассказы о ней современников.

«Июля 2-го. Пристали к зимовке Мыс. На Мысу караулка, где жители подстерегают диких оленей. Олени целыми табунами переплывают реку с правого берега на левый (с каменной стороны на тундру). Проба 247. Отправились дальше. Сильный дождь с громом.

Ночуем в поварне Дуванное. Здесь живут два юкагирских семейства. Занимаются рыбной ловлей и охотой на оленей. Один из юкагиров-охотников считается очень храбрым, так как на своем веку убил много медведей. Несмотря на то, что медведей здесь большое количество, жители их не убивают и приписывают им что-то сверхъестественное. Говорят, что если медведя «не шевелить», тогда он ходит с лошадьми и коровами и не трогает их. В противном случае он мстит — ломает заборы, съедает юколу, рвет одежду.

И действительно, здесь медведи настолько деликатны и вежливы, что даже старики не помнят случаев их нападения не только на человека, но и на скотину.

Брала новые пробы, составляла гербарий.

Июля 3-го. Стоим у Дуванского яра. Яр совершенно отвесный, высотою двадцать сажен. Яр часто обваливается и сильно волнует реку. Бывали случаи, что юкагирские карбасы выбрасывало на берег. После обвалов часто находят мамонтовы кости. Пробы 254, 255, 256. Гроза.

Июля 4-го. Пристали к местечку Чимкинская лайда. Здесь живет царский поселенец Мальков. Занимается рыбным промыслом. Раньше хотел заняться земледелием в Верхне-Колымском округе. Он уже посеял хлеб, приготовил огороды, но был переведен в Нижне-Колымск. Брала пробы. Пришлось прекратить работу из-за бури.

Июля 5-го. Проплыли виску Налимью. На правой стороне видны горы. Их называют Анюйскими. Проплыли заимку Бадягину. В шесть часов показался Нижне-Колымск.

Нижне-Колымск расположен на правом берегу Анюя, впадающего в Колыму. Кругом его озера и болота. В нем две церкви, около двадцати домов. Внешний вид этих лачуг ужасен: все они без крыш, с почерневшими стенами. На месте стекла — налимья кожа. Население состоит из ссыльных русских, якутов и юкагиров. Якуты нижне-колымские совершенно обрусели, по-якутски не знают ни слова. Я чувствую себя нездоровой.

Июля 6-го. Стоим из-за моего нездоровья,

Июля 7-го. Стоим из-за нездоровья.

Июля 8-го. Дождь.

Июля 9-го. Дождь.

Июля 10-го. Дождь.

Июля 11-го. Дождь.»

Больную путешественницу непрестанно посещали жители Нижне-Колымска. Они несли оленину, рыбу, делясь с нею скудными запасами.

Мавра Павловна лежала под навесом, безразлично следя за сизой скользящей стеной дождя. Уже шестые сутки, не уставая, барабанят капли по крыше навеса. Серые мокрые дни поглощаются угольными холодными ночами, а дождь не унимается. Он то вздыхает, причмокивает, бормочет, то яростно мечется и стонет в коченеющем воздухе.

Дождь погасил в Мавре Павловне все желания. Все желания, кроме одного, — увидеть солнце. Это стало ее острой потребностью, навязчивой идеей. Она закрывала глаза: сквозь дождливую сеть мелькало радужное пятно. Солнце снилось ей по ночам.

Мавра Павловна вспомнила, как встает зимнее солнце над Якутском. Медленно и тяжело раздвигает оно шуршащий от шестидесятиградусного мороза туман. Печально встречает его поседевшая от страха земля. Лиственницы, одетые в ледяную кожу, жалуются на холод. Вороны, взлетевшие навстречу солнцу, складывают крылья и мертвыми падают в раскаленный от холода снег.

Она вспоминала поднимающееся из байкальских вод июньское солнце. Откинув назад паруса, летят под ним рыбацкие лодки. Тюлени сосут солнечный диск, принимая его за рыбу. Солнце дымится на палубе их вертлявой лодки, струится с бортов в Байкал, опутывая воду желтыми сетями. Омулевые стаи разрывают эти прозрачные веселые сети, волны выбрасывают их в лодку, на Мавру Павловну, на Черского.

Она вспоминала солнце, возникающее из Ангары. Изрезанное метелками камыша, встает оно над речной поймой, над темными озерами, над утренними испарениями. Березы опрокинули свои шатрообразные тени в реку и плывут в ее глубине и все же остаются на месте.

Мавра Павловна страшилась открыть глаза. А когда открывала, перед ней в дождливой темноте ночи еще трепетали солнечные круги.

Да, есть такая болезнь — ностальгия. Человек заболевает тоской по родным местам. Человек теряет душевное спокойствие, вкус к работе, уверенность в необходимости и значительности того, что он делает. Он перестает мечтать и начинает жить воспоминаниями. Причем исключительно детскими воспоминаниями. Омет ржавой соломы, в котором он прятался на заре своей юности, кусок сотового меда на ломте черного хлеба, деревянный обруч, катящийся перед ним, становятся нужными до боли в сердце. И потому, что все это невозвратимо, тоска усиливается.

Пленники, ссыльные, путешественники особенно подвержены ностальгии. Пленники и ссыльные лишены права по собственному желанию менять местожительство, поэтому тоскуют по родным местам. Путешественники, постоянно передвигающиеся в пространстве, пресыщаются картинами все новых и новых мест. Разнообразие становится назойливым, красота чересчур утомительной. Незаметно рождается тоска по родным местам — неизлечимая, но и прекрасная болезнь — ностальгия!

Мавра Павловна после страшного физического переутомления и нравственных потрясений заболела ностальгией. Смерть Черского как бы проложила черную черту между ее настоящим и будущим, мечтой и действительностью.

Наконец дожди прекратились. Появилось долгожданное солнце, жители Нижне-Колымска ожили, засуетились, заволновались. Их веселое волнение передалось Мавре Павловне. Саша, несмотря на дожди, был занят по горло. Вместе со Степаном и местными ребятишками он собирал цветы, травы, ловил насекомых, моллюсков. Старый якут Чаллай убил для экспедиции еще двух розовых чаек, Саша препарировал их.

Мавра Павловна поднялась с постели, сошла на берег, пьянея от солнца и августовского воздуха. Она опоздала на несколько минут — все нижне-колымские жители мчались на своих лодчонках по Колыме. Взлетали весла, подпрыгивали на волнах лодки, пестрыми пятнами мельтешили гребцы. У берега покачивался только чей-то челнок.

— Куда они все сорвались? На левый берег? — спросила Мавра Павловна у подошедшего к челноку Чаллая.

— Пошла кета. Люди уехали ловить кету. Хочешь со мной на тот берег, я сейчас уезжаю,

— А где мой сын?

— Он тоже умчался.

Мавра Павловна много слышала о рунном ходе лососевых, но видеть это необыкновенное зрелище ей не приходилось. Разве могла она пропустить рунный ход!

Чаллай ловко и легко правил своим челноком, выдолбленным из плавника. Они пересекли реку и вошли в небольшую протоку, густо одетую зарослями таволожника. Чаллай выскочил на берег, взял багор, крикнул:

— Идем быстрее!

Мавра Павловна едва поспевала за старым якутом. Они пробрались через заросли, поднялись на взгорок. С вершины взгорка открылась небольшая речушка, булькающая мелкими белыми волнами. В однообразном шуме ее Мавре Павловне почудились несвойственные воде звуки, пронизанные нарастающими шорохами, будто какое-то могучее животное терлось о камни.

Чаллай приложил ладонь к бровям, вгляделся в пенистую воду и объяснил:

— Идет кыгыл балахтах. Черпай ее рубахой, выхватывай голыми руками.

Мавра Павловна спустилась к речке.

Во всю двадцатиаршинную ширину ее шла кета. Большущие, пепельного цвета рыбины прижимались друг к другу, терлись друг о друга боками, раздвигая кипящую воду. Вода выплескивалась на прибрежные травы, пригибая их к земле. Шуршание трущихся рыб наполняло воздух. Наткнувшись на подводные камни, отдельные рыбины выпрыгивали из воды и, преодолев препятствие, шли вверх.

Они шли только вверх по речке, только вверх. Могучий зов природы, неистребимый инстинкт размножения гнал кету из морских пучин в русла мелких речушек, в места, где она появилась на свет. По велению инстинкта рыба возвращалась, чтобы отметать икру, облить ее молоками и погибнуть.

Тысячи крупных израненных рыб с обломанными плавниками и хвостами лежали в прибрежной траве, тускло мерцая белыми брюхами.

Мавра Павловна шла по берегу вслед за кетой, потрясенная силой рунного хода ее.

Колымская природа еще раз и по-новому показала ей свою мощь.

Выше устья речушки нижнеколымцы устроили запань. Мужчины, женщины, дети вычерпывали кету из воды большими веревочными ковшами, тут же разделывали ее и развешивали на шестах.

Среди рыбаков Мавра Павловна заметила Сашу. Он подбежал к ней, светящийся от азартного возбуждения.

— Мама, ты видишь, сколько тут рыбы? Мама, воздух сотрясается от рунного хода! Озера потемнели от гусей и уток. А выводки белых куропаток так и шныряют в траве. На тундре столько морошки, что негде ступить. А сколько ее истоптано медвежьими лапами — страсть! В нынешнюю зиму колымские жители могут давать пищу голодному, огонь озябшему, одежду голому…

— Как ты сказал? Повтори!

Саша повторил услышанную от рыбаков поговорку и горделиво добавил:

— Я уже записал ее в наш дневник.

Рунный ход лососевой рыбы был праздником для нижнеколымцев. Они обеспечили себя рыбой на долгую северную зиму. Дождливое лето предвещало осень с ранними заморозками и зиму с длительными метелями. Мавра Павловна заторопилась в обратный путь. Зимовать в Нижне-Колымске было совершенно ненужным и рискованным делом. Но перед отъездом она решила побывать в Анюйских горах. Невысокие, с мягкими округлыми вершинами, Анюйские горы манили ее к себе.

Над нижне-колымской тундрой уже стояли дни августовского увядания, грустные, несказанные в своем грустном очаровании дни. Густо-синие озера лежали в красных от созревшей морошки берегах. Желтые травы падали в воду, спелые ягоды засыпали песчаное дно. Когда полосатые окуни касались их плавниками, отражения ягод тревожно мигали со дна. Аршинные пласты погибших мхов пружинили под ногами, из-под кочек вылетали фонтанчики грязи.

Мавра Павловна, Саша и Степан шли к Анюйским Горам. Тундра незаметно приподнималась: бордовые холсты морошки сменялись белыми волнами ягеля. Ягель покрывал каменистые осыпи и предгорья. Он уже высох и хрупко рассыпался от самого легкого прикосновения. Они поднялись на одну из безымянных высот Анюйской горной цепи. Мавра Павловна осмотрелась.

На западе вороненой сталью блестела Колыма. На север и юг уходила плоская тундра, а на востоке вставали все новые и новые вершины Анюйских гор — безмолвные, загадочные и зовущие. Куда они зовут, эти вершины? К Берингову морю, к Тихому океану, к берегам далекой Америки? Не только к ним. Они зовут в неизвестное, к познанию они зовут.

Мавра Павловна присела на валун и стала смотреть на окружающий мир. Блеклое северное небо было у нее под ногами. Облака опускались в Колыму рваными парусами, тундровые озера были заштрихованы тигровыми полосами умирающих трав и казались выпуклыми чашами. Округленные линии Анюйских гор сдвинулись, как чудовищные декорации.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая Жужжанье пчел над яблонью душистой Отрадней мне замолкнувших в цветке. А. Фет Грин заготовил для Горького письмо – на тот случай, если его не окажется дома. Оно было кратким:«Дорогой Алексей Максимович, хочу видеть Вас. Убедительно прощу сообщить мне,

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая Путешествие из Ричмонда в Нью-Йорк заняло несколько недель. Сопровождаемый своим маленьким семейством, По заехал по пути в Филадельфию и Балтимор, чтобы навестить родственников, друзей и кое-каких знакомых из литературного мира. В Балтиморе он

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая Бедерская битва.На второй год хиджры Магомет узнал, что злейший враг его, Абу Софиан, с конным отрядом в тридцать человек провожает в Мекку обратный караван, состоящий из тысячи верблюдов, нагруженных сирийскими товарами. Путь их пролегал недалеко от

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Ракетой в ракету попасть — не пустяк. А мы вот попали: поди погляди! Эй, кто там по умным бумажкам мастак! А ну-ка попробуй и ты — попади! В противоракетной системе при перехвате баллистической ракеты все свершается с непостижимой для человеческого

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая Битва при БадреНа второй год хиджры Мухаммед узнал, что злейший враг его Абу Суфьян с конным отрядом в тридцать человек сопровождает в Мекку караван, состоящий из тысячи верблюдов, нагруженных сирийскими товарами. Путь их пролегал недалеко от Медины,

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая КОРОЛЕВА ПРОТИВ БАРРЕЛАОбо мне часто спрашивают: «Почему Пол Баррел был так предан принцессе?» Некоторые люди могут усмотреть в моем отношении к своим обязанностям некую нездоровую, рабскую одержимость. Другие — такие, как я, — считают, что все дело в

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Зная горячую, большую любовь Игната Сороки к Варе, командование одобрило его решение жениться. Сорока бережно спрятал рапорт в нагрудный карман гимнастерки и в великолепном настроении отбыл вместе с сержантом Бражниковым на охрану государственной

Глава семнадцатая …And Everything That Goes With It

Глава семнадцатая …And Everything That Goes With It Меня мало заботит, что говорят журналисты. Что они знают? Черт с ними, если они ничего не понимают! Что касается прессы, я очень ненавистная для них личность. Но я тоже ненавижу прессу, так что это взаимно. Я думаю, что с годами научился

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая ВТарханах Михаил Юрьевич появится перед самым Новым годом – 31 декабря 1835-го, а пока, в мае, все смешалось в доме на Садовой! Внезапный отъезд бабушки… Замужество Варвары… И сплин… И тоска… А в портфеле – ни единой строфы, удостоверяющей, что это он,

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая Главные события в жизни Золя — это новые книги и новые замыслы. Мы знаем немало примеров авторского трудолюбия, но Золя, пожалуй, единственный из писателей, заранее составивший для себя программу действий на десятилетия. Нужна была необыкновенная

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ

ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ Вернувшись в Песковатское, Саша старался держаться солидно, в разговоре быть немногословным, как подобает человеку, много повидавшему. Узнав о приезде Саши, в землянку немедленно собрались горцы. Витюшка доложил брату обо всех событиях. В коммуне все

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая Солемский отшельник — Реверди — Феномен Пикассо — Ответственность художника — Гибель Макса Жакоба — Последние годы СертаТеперь, когда глаза не позволяют мне читать, играть и делать тысячу других вещей, цену которых я узнала с тех пор, как они стали

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая Мировая война. — Шульгин на фронте. — Великое отступление. — Образование Прогрессивного блока Июль 1914 года, предчувствие грозных событий. В красочном описании Александра Казем-Бека, главы эмигрантского движения младороссов (его идея: «Царь и

Глава семнадцатая

Глава семнадцатая В мире рекламных слоганов и раскрученных брендов слова, не подкрепленные многомиллионными бюджетами, перестают что-либо значить. И без того стертые до дыр, как старые шлепанцы, все эти «люблю», «верю», «мечтаю», «помоги», «счастье» становятся пустыми и