За океаном

За океаном

Когда Дэдли Бэк, в доме Литлтона познакомившийся с Дворжаком, стал приглашать композитора приехать в Америку, Дворжак сразу же отказался. Им не владела страсть к перемене мест. Он ценил домашний уют, любил родину, а на родине — больше всего Высокую, и охотно проводил бы там все свое время, лишь изредка выезжая в Прагу. Каждая поездка для него была сопряжена с нелегкими переживаниями. Определенную роль здесь играла неуклонно развивавшаяся агарофобия, из-за которой Дворжак испытывал такой страх на широких улицах и площадях, что с годами почти совсем перестал один выходить из дома и чувствовал себя хорошо только тогда, когда кто-нибудь из домашних, друзей или учеников сопровождал его.

Поэтому, когда пришла первая телеграмма с предложением ему стать директором Национальной нью-йоркской консерватории, Дворжак, тоже не задумываясь, отказался. Однако Жанетта М. Тэрбер, основательница этого учебного заведения, была дамой весьма настойчивой, а главное — богатой. Не смутившись отказом Дворжака, она продолжала атаку и, наконец, соблазнила композитора большим гонораром. «Мне предлагают пост директора консерватории и дирижирование десятью концертами (из моих произведений) на протяжении 8 месяцев и четырехмесячный отпуск ежегодно, за что дадут 15 000 долларов, то есть свыше 30 000 флоринов», — писал Дворжак Гёблу, спрашивая совета: соглашаться или нет?

Довольно долго шло уточнение отдельных пунктов договора. Дворжак все взвешивал за и против, чтобы действовать, как он выразился, наверняка. Но желание обеспечить детей и гарантировать себе безбедную старость победило. Превозмогая страх перед далеким путешествием, Дворжак подписал наконец соглашение, исхлопотав себе долгосрочный отпуск в Пражской консерватории. Часть учеников его снова возвращалась к Штекеру, а остальных брали к себе Книттль и Кличка.

Вступить в свои права и обязанности Дворжак должен был лишь 1 октября 1892 года. Оставалось еще почти 11 месяцев, а уехать надолго не простившись с друзьями было невозможно. По совету Велебина Урбанка, брата пражского нотоиздателя, взявшего на себя роль импресарио, Дворжак стал готовиться к большому прощальному концертному турне по Чехии и Моравии.

Концертировать с Дворжаком вызвались его консерваторские коллеги — скрипач Фердинанд Лахнер и виолончелист Гануш Виган. Серьезно подготовившись, Дворжак исполнял с ними «Думки». Это было основой программы, дополнявшейся тем или иным «Славянским танцем» и вокальными произведениями при участии местных музыкантов.

Дворжак объездил десятки городов и городишек. Потом наступила очередь Праги. Там было устроено несколько камерных и симфонических концертов и, наконец, 28 апреля 1892 года — последний прощальный большой симфонический концерт с первым исполнением трех увертюр «Среди природы», «Карнавал», «Отелло». Дирижировал Дворжак, встреченный тушем и буквально засыпанный в тот вечер цветами.

Такое прощанье с родиной, растянувшееся на пять месяцев, очень утомило Дворжака. Однако он не хотел приехать в Америку без новинки. Мадам Тэрбер сообщила ему, что 12 октября будет торжественно отмечаться четырехсотлетие открытия Америки Колумбом. Не сочинить ли ему по этому поводу кантату? Обещанный из Америки английский текст где-то застрял по дороге из-за океана, а канва музыкального произведения уже вырисовывалась в голове Дворжака. Стоило начать делать наброски, чтобы возбудить творческую мысль, и работа быстро двинется.

Сердясь на почту, тормозившую выполнение его замысла, на Тэрбер, не предусмотревшую возможность задержки, на домашних, Дворжак промаялся несколько дней. Безделье его угнетало, делало вспыльчивым и раздражительным. Затем он взял текст древнего латинского гимна «Те Deum Laudamus», на который писали музыку уже многие композиторы, и за непродолжительный срок сочинил кантату для сопрано и баса соло, смешанного хора и оркестра.

Когда оставалось не больше шести недель до отъезда, пришла обещанная посылка от Тэрбер. Хорошо понимая, что за оставшееся время он не успеет написать новую кантату, Дворжак все же начал ее сочинять, чтобы угодить «деятельной американке», да и текст поэмы «Американский флаг» Джозефа Дрэйка увлек его картинами борьбы североамериканских штатов с Англией. «Это очень бы подошло к нашей действительности, прославление свободы!» — писал он Русу. Завершалась кантата уже в Америке, где она и была впервые с успехом исполнена и напечатана.

15 сентября 1892 года, простившись с Высокой, любимым садом, голубями, Дворжак с женой и двумя детьми — старшей дочерью Отилией и сыном Антонином (остальные четверо оставались на попечении бабушки Чермаковой) отправился за океан.

«До встречи летом!» — крикнул он провожавшим, когда поезд уже набирал скорость.

С Дворжаком поехал молодой чех Йозеф Коваржик, родившийся в Америке, но с 1888 по 1892 год обучавшийся в Пражской консерватории по классу скрипки. Весной, сдав выпускные экзамены и собравшись было ехать в родной Спилвиль в штате Айова, Коваржик получил от Дворжака предложение повременить с отъездом с тем, чтобы осенью совершить переезд вместе. Разумеется, он согласился, на лето переехал в Высокую и уже там стал входить в роль секретаря Дворжака, хотя основным его занятием на протяжении трех летних месяцев было обучение английскому языку жены Дворжака и Отильки и беседы с самим Дворжаком, желавшим напрактиковаться в английской разговорной речи.

Путешествие из Европы в Америку прошло гладко. Даже те три дня, когда корабль трепало штормом и всех мучила морская болезнь, Дворжак чувствовал себя отлично. Как настоящий морской волк, он прохаживался по палубе, любуясь бушевавшей стихией и единственный из пассажиров выходил к столу в салон, чтобы разделить трапезу с капитаном. На десятый день путешествия показались очертания Американских берегов. Пробыв в карантине сутки на рейде, корабль вошел в Нью-йоркский порт, и во вторник 27 сентября Дворжак как новый Колумб ступил на незнакомую ему землю.

Нечего и говорить, что встреча была весьма торжественной. Жанетта Тэрбер постаралась широко оповестить американские круги о приезде композитора. От корреспондентов не было отбоя. Несколько дней Дворжак не имел ни часа покоя. Ежедневные газеты и солидные научные журналы давали подробную его биографию с оценкой творчества (об этом тоже позаботилась Жанетта Тэрбер), помещали его портреты. «В Америке… ожидают невероятного от моей артистической деятельности», — сообщал Дворжак в Прагу. Чехи, обосновавшиеся в Соединенных Штатах, съехались в Нью-Йорк, чтобы приветствовать своего знаменитого земляка. На вечерах в честь Дворжака произносились речи по-чешски и по-английски.

— А я, бедняга, должен был всех благодарить. Каково мне было! — жаловался Дворжак своему приятелю из Кромержижа доктору Козанку.

Лишь на четвертый день Дворжак попал в консерваторию, где его радостно приветствовала Жанетта Тэрбер и представила ему весь коллектив преподавателей, насчитывавший тогда уже более пятидесяти человек. Знакомство с учениками Дворжак начал с просмотра их сочинений, написанных в его честь. Это тоже была инициатива энергичной Жанетты Тэрбер: и Дворжака почтить, и постараться пробудить творческую мысль молодых американцев. Дочь своей страны, она глубоко переживала отсутствие высокохудожественной национальной культуры в Соединенных Штатах. Приглашая Дворжака в Америку, она надеялась, что он не только поможет наладить работу в основанной ею консерватории, не только научит ее питомцев мастерству, но, главное, укажет им путь в обетованную страну, в царство нового, самобытного искусства. Иначе говоря, покажет, как создать национальную музыку. Ведь если у маленького чешского народа такие музыканты, что имена их знает весь мир, почему бы им не иметь таких же. Их страна и народ так велики!

В своем патриотическом порыве Тэрбер совсем упустила из вида тот факт, что народ Соединенных Штатов, поражавший европейцев созданием невиданных материальных ценностей, не был единой нацией. Следовательно, откуда было взяться единой национальной культуре?

Нелегкая задача выпала на долю Дворжака. Но он с энтузиазмом принялся за ее решение. Конечно наладить трудовой процесс в консерватории, организовать регулярные занятия с последующими экзаменами вместо пресловутого свободного посещения, наконец, обучить студентов мастерству было не так уж сложно. Коллектив педагогов был достаточно опытен. Кстати сказать, Дворжак с самого начала уговорил Тэрбер принять в его состав и Франтишка Коваржика. Таким образом, он не расставался с ним и в Нью-Йорке. А когда Дворжак из гостиницы, где ему было шумно и неуютно, переехал на частную квартиру, Коваржик тоже, как член семьи, поселился вместе с ними и повсюду, подобно тени, следовал за Дворжаком.

Занимался Дворжак, как и в Праге, утром с 9 до 11 часов в понедельник, среду и пятницу, а с 4 до 6 часов два раза в неделю проводил репетиции со студенческим оркестром консерватории. Говорил Дворжак по-английски свободно, но, как всегда, был немногословен. Среди учеников он обнаружил незаурядные таланты. Особенно выделялись Гарри Шелли (позднее автор двух симфоний, скрипичного концерта, нескольких кантат и многочисленных фортепианных и органных произведений) и Рубин Голдмарк (впоследствии преподаватель той же консерватории, автор ряда симфонических, инструментальных и вокальных сочинений). Потом появились и темнокожие ученики.

Госпожа Тэрбер действовала как истинная меценатка, и рвение ее было беспредельно. Вначале она объявила, что бедные люди, у кого есть талант, могут обучаться у нее бесплатно. Это очень скоро выделило ее учебное заведение из ряда таких же частных музыкальных школ в Нью-Йорке, и специальным постановлением вашингтонского конгресса дало право именоваться Национальной консерваторией Америки (National Conservatory of Music of America), ибо члены конгресса были покорены ее бескорыстием и преданным служением интересам страны. Потом же, когда приехал Дворжак, Жанетта Тэрбер, руководимая все теми же побуждениями воспитания талантов и создания отечественной музыки, поместила в газетах объявление о том, что консерватория, в связи с приездом нового руководителя, расширяет свою деятельность и будет обучать и цветных, надеясь, что со временем они войдут в состав ее преподавателей.

Так увеличивался круг учеников Дворжака. Уже к концу первого учебного года можно было подвести некоторые итоги. И майский концерт в консерватории из произведений студентов (класс Дворжака) показал, что все идет благополучно, хотя и здесь нашлись критики, которые считали, что за год можно было достичь большего мастерства. Но вот с национальными особенностями музыки дело обстояло совсем плохо.

С первых же дней Дворжак немало потратил усилий, чтобы самому разобраться в том, какой должна быть истинно американская музыка, где, у каких истоков черпать ей характерные особенности. Листая конкурсные сочинения воспитанников, он фиксировал внимание на том, что было для него новым, непривычным: «иные мысли, иные краски, короче — индейская музыка (кое-что a la Брет Гарт)». Коваржика и коллегу по консерватории — преподавателя фортепианной игры Джеймса Хэнекера, знакомых с негритянской музыкой, он просил указать её характерные особенности. Потом приводил к себе домой студента-негра Гарри Бэрлея и часами слушал в его исполнении негритянские духовные песни (спиричуэле), рожденные на плантациях, а следовательно несущие в себе и элементы социального протеста. Столкнувшись с группой индейцев из племени ирокезов, промышлявших продажей лекарственных растений, а для завлечения покупателей устраивавших прямо на улице концерты, Дворжак не прошел и мимо них. Может быть, эти песни под бубен, с их пентатонической основой, эти танцы, исполняемые представителями рода Кикапу, и есть то зерно, из которого разовьется американская музыка? А может важнее негритянские спиричуэле? Какие мелодии скорее пробудят у американца мысли о доме, если он их услышит где-нибудь на чужбине? Ведь дайте любому чеху, поляку, мадьяру услышать мелодию песни его народа, и глаза его засверкают от радости. Он узнает родной напев, даже услышав его впервые…

Сколько ни прилагал Дворжак усилий, естественно, он не мог дать рецепт, как и из чего следует испечь тот пирог, что зовется самобытной национальной музыкой. А его осаждали корреспонденты, тормошила восторженная и экспансивная госпожа Тэрбер. В результате в «Нью-Йорк геральд» появилось интервью под жирно напечатанным заголовком: «Действительная ценность мелодий чернокожих». Там говорилось, что доктор Дворжак видит в них основу американской музыкальной школы; что американские композиторы должны изучать песни плантаций и на их мелодиях строить свои произведения, как он, Дворжак, изучал песни чешских крестьян и оттуда черпал материал для своих лучших сочинений; что в песнях американских чернокожих он нашел все необходимое для большой самобытной музыкальной школы и хочет обратить внимание заинтересованных на этот музыкальный клад. Через несколько дней появилась новая публикация в этом же роде уже за подписью самого Дворжака. Поднялся шум, которым воспользовалась Жанетта Тэрбер, чтобы еще раз тиснуть в газетах объявление, рекламировавшее консерваторию и очередной предлагаемый ею музыкальный конкурс, — ведь реклама есть реклама и всякая шумиха ей на пользу.

Тем временем «Нью-Йорк геральд» обратилась к ряду европейских композиторов с просьбой высказаться по затронутому вопросу, на что Антон Рубинштейн, Брамс и Ганслик заявили, что они с интересом будут ожидать результатов эксперимента Дворжака. И всё. А на страницах американской прессы началась полемика, которая очень скоро из чисто музыкальной сферы перешла в область политики, ибо белое население Соединенных штатов не могло допустить, чтобы хоть в какой-то области преимущество имели индейцы или чернокожие. Вопрос об истоках музыкального творчества обсуждался так, словно только от этого и зависело рождение великих произведений национального искусства. А гений создателя или хотя бы заурядный талант — это так, пустячок, который легко можно было бы приобрести за американские доллары.

Сторонники высказанных Дворжаком взглядов ожидали от него дальнейших шагов. В частности они надеялись, что он в своих произведениях первый использует мелодии негритянских песен и тем самым поможет решить исход бушевавшей полемики. Неудивительно, что исполнение ми-минорной симфонии (op. 95), целиком написанной в Америке, вызвало огромный интерес.

Наэлектризованный атмосферой сенсационности, созданной вокруг него в связи с его действительными высказываниями и теми, которые ему приписывали чересчур бойкие журналисты (а было, конечно, и такое), Дворжак чувствовал, что если исполнение симфонии пройдет недостаточно хорошо, наступит конец его американской карьере, все, что он сделал в консерватории для поднятия профессионализма, пойдет прахом, а престиж его как композитора подорвется. В таком состоянии он не мог, конечно, оставить Америку и поехать в Чехию на летние каникулы, как рассчитывал раньше.

Не в силах выдержать дольше разлуку с детьми (композитор не часто баловал вниманием своих родителей, зато был примерным отцом), Дворжак распорядился, чтобы его свояченица Терезия Коутецкая, самая старшая сестра его жены, взяв себе в помощь горничную, привезла ребят в Америку. Когда же эта операция была завершена, Дворжак все свое многочисленное семейство, включая сестру жены и служанку, повез через Филадельфию, Гаррисбург, Аллеганские горы, Питсбург и Чикаго в Спилвиль, откуда был родом Коваржик, и где, по его словам, жило много чехов.

Дворжак устал от Америки. Ему нужна была обстановка, хоть немного напоминавшая родину. Ведь в Нью-Йорке он был лишен всего, что любил. Даже свою страсть к паровозам он не мог удовлетворить и перенес ее на корабли, так как на вокзале в Нью-Йорке, кроме отъезжающих, к поездам никого не пускали, а вход на корабль в день отбытия был всем разрешен. Голубей в городе тоже нигде не было видно, и чтобы не забыть, как выглядят эти птицы, Дворжак, раз или два в неделю с Коваржиком ездил в Центральный парк, где в маленьком зоологическом уголке стояла клетка с голубями. Ни в какое сравнение с его турманами они идти не могли, но все же это были его любимые птицы, и они ворковали…

Много сил затрачивал Дворжак, чтобы заставить себя работать в этой чужой ему стране. Поэтому и отправился он за две тысячи километров в штат Айова, узнав, что в Спилвиле живут чехи.

К приезду Дворжака там ему была приготовлена квартира в восемь комнат. Об этом позаботился отец Коваржика, спилвильский кантop. На следующий день уже в пять утра Дворжак расхаживал перед школой, чем страшно напугал жену кантора.

— Уж не случилось ли что-нибудь у вас? — спросила она.

— Ничего не случилось, и в то же время очень многое, — ответил Дворжак. — Подумайте, я ходил по лесу около ручья и после восьмимесячного перерыва слышал, как поют птицы!

Ежедневно, как в Высокой, Дворжак стал ходить к мессе в деревенский костелик и играл там на органе, а потом беседовал со старожилами, расспрашивал, из каких мест Чехии они эмигрировали, выслушивал их горькие повествования о трудном начале жизни в Америке. «Со старыми бабушками я чудно провожу время и очень ими доволен. Все здешние люди говорят, что будут по нас скучать! А каково будет нам!»

В коляске местного священника Дворжак объезжал окрестности, навещал чешских фермеров, живших в прериях на расстоянии 8—10 километров один от другого. Композитора все с почтением именовали «господин Дворжак», в отличие от спилвильского мясника, которого звали просто «Дворжак».

Долго не работать Дворжак не мог и потому очень скоро в его комнате на столе появились листы нотной бумаги. За три месяца, проведенных в Спилвиле, он сочинил фа-мажорный струнный квартет (op. 96), который тут же был проигран совместно с семьей Коваржиков, и квинтет для двух скрипок, двух альтов и виолончели (op. 97).

В середине лета в Спилвиль прибыла делегация из Чикаго. То была группа чехов, приехавших просить Дворжака появиться на всемирной Колумбовской выставке в Чикаго и выступить там в национальный день Чехии. Дворжаку не хотелось уезжать из Спилвиля в разгар жаркого лета и он попытался отказаться под тем предлогом, что ему не удобно выступать без согласия госпожи Тэрбер. Однако оказалось, что все уже предусмотрено. Ему показали любезную телеграмму из Нью-Йорка, и пришлось ехать.

«Чешский день» на выставке был днем великого паломничества американских чехов в Чикаго. Их собралось больше тридцати тысяч, и они устроили грандиозную овацию Дворжаку, дирижировавшему своей четвертой соль-мажорной симфонией, тремя «Славянскими танцами» и увертюрой к пьесе «Йозеф Кайетан Тыл». Разумеется, Дворжаку это было очень приятно, но он с радостью опять вернулся в тихий Спилвиль к природе, птицам и милым чешским старичкам и старушкам.

В отличие от него, детям хотелось больше истинно американских достопримечательностей, поэтому Дворжак обратный маршрут в Нью-Йорк построил так, чтобы побывать у Ниагарского водопада, что доставило и самому композитору большое удовольствие. В Нью-Йорке снова начались консерваторские занятия, репетиции, концертные выступления. Пресса весьма благосклонно приняла его увертюры, первую симфонию, Реквием, «Славянские танцы» и, конечно, «Американский флаг». Но Дворжак нервничал в ожидании исполнения своей последней симфонии.

За несколько дней до назначенного концерта газеты стали помещать обширные статьи с разбором произведений и нотными примерами. Печатались портреты Дворжака. Америка готовилась услышать первую американскую (!) симфонию.

Согласно традиции симфония должна была прозвучать дважды: вначале на дневном концерте, который назывался открытой репетицией и посещался малоимущими любителями музыки, а затем вечером в субботу.

На открытую репетицию 15 декабря 1893 года Дворжак не пошел. А утром, развернув газеты, вздохнул с облегчением: симфония имела большой успех. Вечером просторное помещение Карнеги-холл заполнили представители самого избранного нью-йоркского общества, и симфония, как и накануне, была принята с невиданным энтузиазмом. После второй части Дворжаку устроили восторженную овацию. Весь оркестр во главе с дирижером Антотом Сейдлем также аплодировал ему. По всему залу неслись голоса: «Дворжак! Дворжак!». Композитору пришлось выйти из ложи и кланяться. Когда кончилась симфония, его снова стали громко вызывать, и аплодисменты продолжались еще и тогда, когда он уже покинул свою ложу и шел по коридору к выходу.

Пражская консерватория

«До сих пор ни один композитор не имел такого успеха», — утверждали многие американские газеты. Но Дворжаку смешно было читать их рассуждения о том, «американская» это музыка или «неамериканская».

— Кажется, я им напустил немного туману, — усмехаясь говорил Дворжак, вспомнив, как перед самой передачей партитуры Сейдлу, к которому, кстати сказать, он испытывал нежные чувства, как к человеку, лично знавшему Вагнера и сотрудничавшему с ним, он на титульном листе написал «Из Нового Света». Критики ухватились за это название. Композитор, мол, сам признаёт, что это «американская» симфония, и сердились на Сейдла и других музыкантов, опровергавших их утверждения.

В действительности симфония ми минор (op. 95), девятая по счету симфония Дворжака, изданная у Зимрока как пятая и известная во всем мире под названием «Из Нового Света», является истинно чешским национальным произведением и, наряду со знаменитым циклом Сметаны «Моя Родина», — вершиной чешского симфонизма. Отправляя Недбалу симфонию и анализ ее, сделанный Кречмаром, Дворжак писал: «…пропустите чепуху относительно того, что я будто бы использовал «индейские» и «американские» темы: это — ложь». Есть высказывания Дворжака о том что, он задумал эту симфонию еще на родине, а писать ее начал 10 января 1893 года, то есть меньше чем через три с половиной месяца после приезда в Нью-Йорк.

Бесспорно, симфония отражает первые впечатления от «Нового Света». Их было много, и самых разнообразных. Поэтому и тематический материал необычайно богат по сравнению с предыдущими симфониями Дворжака, но в то же время ощущается и преемственная связь — неизменное сочетание героически-призывной темы с лирическими и танцевальными эпизодами. Состав оркестра, как всегда у Дворжака, небольшой, но благодаря чисто славянской песенной насыщенности каждой партии композитору удалось достичь необычайной полноты и красочности звучания.

Набросок симфонии «Из Нового Света»

Симфония представляет собой большой четырехчастный цикл, в котором скерцо, в соответствии с классической традицией, следует за медленной частью.

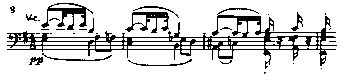

Первая часть начинается сумрачно, печально. Тема, которую выводят виолончели на фонё ползучих хроматизмов альтов и ниспадающих ходов контрабасов, производит впечатление скорбного эпического запева (вспомним древнеславянские народные «Думы»!).

Adagio

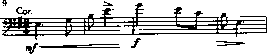

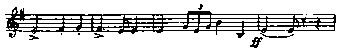

Но вот медленный темп сменяется быстрым и идет изложение основных тем этой части. Первая из них, подобно многим дворжаковским темам, имеет фанфарно-призывный характер:

Allegro molto

Две другие темы обычно связывают с фольклорными источниками. В них ищут черты негритянских спиричуэле, указывая на синкопы, возникающие в одной из этих тем, и пентатоническую последовательность мелодии другой. А между тем хорошо известно, что такая последовательность вовсе не чужда славянской музыке и у Дворжака встречается еще до пятой симфонии — в «теме природы», проходящей через все три увертюры «Среди природы», «Карнавал» и «Отелло».

Несмотря на сумрачное начало и последующие лирические эпизоды, в первой части утверждаются эпически призывные, героические черты, виртуозно развиваемые композитором.

Вторая часть в черновом варианте называлась «Легенда», и Дворжак не скрывал того, что она навеяна одним из эпизодов «Песни о Гайавате» Генри Лонгфелло. С этой книгой знаменитого американского писателя он познакомился много лет тому назад в чешском переводе, и, естественно, сцена смерти чистой, нежной Миннегаги произвела на него сильное впечатление:

И простились с Миннегагой;

Приготовили могилу

Ей в лесу глухом и темном

Под печальною цикутой,

Обернули Миннегагу

Белым мехом горностая,

Закидали белым снегом,

Словно мехом горностая,—

И простились с Миннегагой.

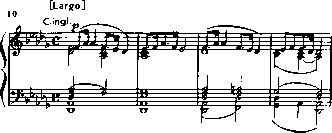

Вторая, медленная часть симфонии, отличающаяся краткостью, воссоздает эту картину смерти жены Гайаваты, а основная сцена прощания с Миннегагой возникает сразу же после вступления:

Однако какова бы ни была программа этой части, Шоурек правильно отмечает, что в ней звучит прежде всего тоска композитора по родине. Очевидно, поэтому в следующей, третьей части, которую нередко называют «индейским танцем», как в центральном ее эпизоде, так и под конец явственно ощущаются черты чешских народных танцев.

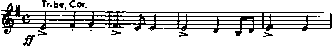

Финал симфонии ближе всего к «Гуситской» увертюре Дворжака. Начинаясь тяжелым, мрачным унисоном струнных, весь он построен в основном на великолепной маршеобразной теме:

[Allegro con fuoco]

которую хорошо оттеняют контрастирующие с ней лирические эпизоды.

Объявить симфонию Дворжака «американской» не удалось даже наиболее шовинистически настроенным американцам. Однако это не умалило ее успеха. После нью-йоркской премьеры она прозвучала в ряде других городов. Пресса уделяла ей очень много внимания, особенно когда стало известно, что совет Национальной консерватории под председательством госпожи Тэрбер присудил Дворжаку премию за «оригинальную симфонию» в размере трехсот фунтов стерлингов. Дворжак стал популярнейшей личностью. Его портреты появились в витринах фешенебельных магазинов и на предметах первой необходимости. Новейшего фасона крахмальный воротничок, галстук, бритва стали называться «Дворжак».

Новый год в Нью-Йорке начался «Вечером Дворжака», который устроил бостонский квартет Кнейсла. Исполнялся написанный в Спилвиле фа-мажорный квартет, который получил название «негритянского» из-за начальной темы первой части, построенной опять же на «пентатонике», хотя, как известно, пятиступенная гамма (фа — соль — ля — до — ре) свойственна далеко не только негритянской музыке. Потом играли квинтет. Дворжак, сидевший с женой среди публики, должен был несколько раз подниматься с кресла и благодарить слушателей за необыкновенно теплый прием. А «Нью-Йорк геральд» спрашивал: «Почему этот Дворжак не приехал сюда еще раньше, если здесь, в Америке, он может писать такую музыку?»

Дворжака начали уговаривать сочинить оперу на сюжет «Песни о Гайавате». Гостожа Тэрбер взяла на себя хлопоты о либретто. Откуда-то появился слушок, будто Дворжак хочет навсегда остаться в Америке. А в действительности Дворжак буквально изнывал от тоски по родине. Провожая свояченицу, на пристани он расплакался: «Если бы я мог, то поехал бы с вами даже в трюме».

Конечно в таком состоянии работать было трудно. Сделав пару набросков к опере о Гайавате, Дворжак отложил ее. Всегда малообщительный, он совсем редко стал появляться в обществе, отказывался от приглашений. В театр он не ходил, потому что спектакли поздно кончались, а Дворжак любил рано ложиться спать, чтобы рано вставать. Консерватория, затем часок в маленьком частном кафе, где в день прибытия парохода из Европы можно было получить чешские газеты, изредка филармонические концерты, а вечер дома за партией карточной игры «дарду» с женой и Коваржиком. Рояль, подаренный Стейнвеем, отдыхал.

Пришла весть о смерти Чайковского, потом Бюлова. Старый Франтишек Дворжак доживал последние дни… Беспросветная скорбь охватила Дворжака, а тут еще начались нападки за то, что он выдвигал студентов-негров.

Чтобы забыться, найти в чем-то утешение, Дворжак стал сочинять цикл «Библейских песен» для голоса и фортепиано на тексты старочешского перевода Библии. Ему нужны были чешский язык, чешские мелодии.

Он неудержимо хотел вернуться на Родину.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Здесь что-то есть, что управляет не только океаном…

Здесь что-то есть, что управляет не только океаном… 19 октября 1998 года. Атлантический океан11°08’ с. ш., 44°19’ з. д.Черная дыра. Я не могу выйти из нее. Это что-то страшное. Я раньше никогда так не боялся, как сейчас. Страшно то, что ты бессилен. Яхта не может слушать тебя.

«Не диво — радио: над океаном…»

«Не диво — радио: над океаном…» Не диво — радио: над океаном Бесшумно пробегающий паук; Не диво — город: под аэропланом Распластанные крыши; только стук, Стук сердца нашего обыкновенный, Жизнь сердца без начала, без конца — Единственное чудо во вселенной, Единственно

Миф № 40. Несмотря на то что Троцкий уже был безвредным оппозиционером, проживающим далеко за океаном, Берия инициировал убийство Троцкого, стремясь доказать Сталину, что он помнит о его указании еще от 1931 г. «огреть по голове» Троцкого

Миф № 40. Несмотря на то что Троцкий уже был безвредным оппозиционером, проживающим далеко за океаном, Берия инициировал убийство Троцкого, стремясь доказать Сталину, что он помнит о его указании еще от 1931 г. «огреть по голове» Троцкого Глупость это 100-процентная, а не миф.

Иванько за океаном

Иванько за океаном Вернемся, однако, к нашему сюжету. Как ни трудилась Вера Ивановна Бунина на ниве дискредитации наших доморощенных подписантов, они уперлись и ни в какую не хотят снимать свои подписи. Один из членов правления понес письмо Председателю, но Турганов

Глава 5. Передышка за океаном

Глава 5. Передышка за океаном Всему приходит конец. Кончилось и наше вынужденное пребывание в Исландии. В феврале 1942 года мы снова очутились в Ливерпуле (мы прибыли туда для короткого отдыха). Но вместо ожидаемого возвращения к службе в атлантических конвоях «Уокер»

Глава десятая За океаном

Глава десятая

Там, за океаном

Там, за океаном Была осень 1934 года. На пароходе «Лафайет» я отправился в Америку. Тогда еще не была готова знаменитая «Нормандия», и он считался одним из лучших после «Иль-де-Франс». Со мной ехало несколько французских артистов, приглашенных в Голливуд, множество туристов,

Там, за океаном

Там, за океаном В конце двадцатого столетия авиасалоны стали проводить и в Южной Америке. Наши самолеты участвовали в авиасалонах в Чили. Перелеты дальние и трудные через два моря и океан.Весной 1998 года Игорь Вотинцев на Су-30 борт «603», а Евгений Фролов на Су-37 борт «711»,

Залпы над океаном

Залпы над океаном Хозяева спустили с цепи озлобленного пса, чтобы натравить его на соседа. Они понимали рискованность этого шага: разъяренный пес мог покусать прежде всего тех, кто ближе. И все же шли на это в расчете, что зверь после бросится на жертву, на которую его

За океаном

За океаном Когда Дэдли Бэк, в доме Литлтона познакомившийся с Дворжаком, стал приглашать композитора приехать в Америку, Дворжак сразу же отказался. Им не владела страсть к перемене мест. Он ценил домашний уют, любил родину, а на родине — больше всего Высокую, и охотно

2. Буря за океаном

2. Буря за океаном Диккенс не напечатал предисловия к «Американским заметкам». Книга вышла в октябре.Было начало ноября. Как всегда, за круглым столом в столовой Кэт и старшие дети ждали выхода Диккенса к ленчу. Между пятилетним Чарли и четырехлетней Мэри сидела Джорджина,