ФОРПОСТ В НЕБЕ

ФОРПОСТ В НЕБЕ

И вечный бой!

Покой нам только снится...

А. Блок

Ты помнишь, как авиация снова вошла в нашу жизнь, когда началась война в Испании, и мы следили по карте за боями над Мадридом и все говорили, что там сражаются добровольцами наши летчики, хотя никто еще не знал, что Родриго Матео — это Серов, будущий дважды Герой Советского Союза, один из первых принявший ночной бой именно в те дни над столицей осажденной фашизмом республики... Над картой Испании, как и над картами полярных трасс, уже тогда мужали характеры нашего поколения.

Мы были с тобой не из самых прилежных учеников в школе, страдая излишним нетерпением, но разве в то время мы умели думать, загадывая вперед надолго? Лишь бы кончить со школой, а там все казалось возможным и доступным... Для моего поколения авиация всегда была рядом, даже если ты сам не мог летать. Нам были близки Громов и Чкалов, Раскова, Гризодубова и Осипенко. В Политехническом музее фантазеры из инженеров уже читали лекции о полетах в космос, и мы были уверены, что все это сбудется, только не надеялись, что буквально на наших глазах. Мы не заметили сами, как авиация прочно срослась со всей нашей жизнью, из чуда стала необходимостью. И в том, что десять лет своей творческой жизни посвятил потом дружбе с летчиками, я вижу знамение времени, для которого характерным признаком стали эмблемы с крыльями. И то, что в семье есть летчики, было уже нормально.

Нас волновали тогда значки Осоавиахима — учись метко стрелять, ездить верхом, летать на планере и самолете. И вот однажды Осоавиахим пришел к нам в школу: двое, крепкие, уверенные в себе, загорелые, на их петлицах светилось небо, — они как будто поиграли на волшебной дудочке и увели за собой ребят.

Дорога в небо начинается в аэроклубах. О них вспоминают тепло и ветераны Арктики и космонавты. Если ты хочешь по-настоящему испытать вдохновение скорости и свободы движения — ты найдешь их в спорте, в аэроклубе, хотя учебный полет «по коробочке», как писал конструктор Олег Антонов, безопасней лихой езды на мотоцикле. Смелость с юных лет закаляется в спорте, а не в бесцельной гоньбе и бессмысленном риске. Полет на спортивном самолете — это подлинное чувство свободы, не обремененное тщеславием собственности. Самолет не надо приобретать и прятать на дворе в большой «собачий» ящик, терзаясь по ночам бессонницей, а днем путешествуя на ногах в поисках запасных частей. Дорога в космос тоже начиналась в аэроклубе. Среди тысяч писем, которые присылают космонавтам с вопросом, как стать пилотом космоса, самые дельные те, где спрашивают, как научиться летать. Уже в аэроклубе зарождается прочное чувство, которое делает романтиков фанатиками летного дела, — любовь к машине: от самой первой, с полотняными крыльями, до той, что еще ждет тебя, если ты навсегда выбрал дорогу в небо, — с острым профилем пули и маленькими крыльями, откинутыми, как руки перед прыжком... И Лида Пяткова, спортсменка из Барнаула, недаром писала Юрию Гарнаеву: «Я не знаю, кто привил мне такую любовь к авиации. Я летаю на послушных ЯК-18. Славный маленький самолет! Как хорошо взлететь самой и уйти в зону! Как хорошо, когда он слушается твоей руки! Только коснешься посадочной полосы — и снова хочется лететь».

Как я завидовал тебе, когда ты, не колеблясь, записался в аэроклуб и сразу перестал быть просто школьником; у тебя появились другие заботы, и я провожал тебя по вечерам на занятия до тех заветных дверей, куда брали только здоровых. Ты терпеливо объяснял мне управление самолетом и с необычайным прилежанием чертил на школьной доске схему посадки или рассказывал, как вы уже тренируетесь в настоящей кабине, поставленной в учебной комнате: ручку на себя — и нос самолета должен подниматься, отрываясь от земли, когда встречный поток при разбеге ударится в подставленные ему крылья. Или говорил, что инструктор все время повторяет: «Главное — сообразительность!», а уж у тебя ее всегда было хоть отбавляй...

Нам казалось тогда, что ты тоже при отличном здоровье, легко пройдя медицинскую комиссию, только по особому счастью попал в аэроклуб. Мы думали, что летчик обязательно должен быть очень рослым, как будто он на плечах своих поднимет весь небесный свод, и только через много лет я узнал, что худощавый и легкий Сергей Анохин лучше переносит перегрузки, чем люди более крупные. Ты был тоже невысокого роста, темный, как цыган, с характером живым и неспокойным.

Неожиданно зимой начались полеты. Вас сразу стали приучать — как только вы освоили взлет, посадку и полет «по коробочке» над аэродромом, — летать в открытом самолете в суровых зимних условиях, и ты приходил теперь в школу обветренный, как те пилоты из Осоавиахима, что предложили тебе поступить в аэроклуб. В Европе уже шла война — над ней нависли самолеты со свастикой на крыльях...

Летом вы жили прямо у аэродрома, и можно было приезжать к тебе, надо было только спросить тебя, учлета Колю Федорова, чтобы пройти на поле и увидеть, как выстроились в длинный ряд легкие учебные машины. Теперь тебе была открыта дорога в авиационное училище, после которого любитель-спортсмен мог стать даже настоящим классным истребителем, мастером высшего пилотажа и воздушного боя. А мне оставалось только следить с откровенной завистью, как ты приучаешься быть пилотом. Но ты обещал, что всю жизнь будешь летать за двоих и перед выпуском добьешься разрешения поднять меня хоть раз на самолете — это было сказано с великодушием истинного авиатора. Ты был тогда в упоении от того, что открылось над землей, и все пытался мне рассказать, чувствуешь, когда машина послушно поворачивается в руках и тебя невольно охватывает чувство свободы, от которого так хорошо живется птицам... И ты верил в свое летное будущее — ведь сам знаменитый Осадчий, приехавший с комиссией в аэроклуб, сказал при тебе, как когда-то Блерио своему ученику: «Из парня выйдет толк. Он родился летчиком».

Большая война — теперь она приходит для всех, никого не оставляя в стороне, и сразу забываются наивные заботы о мирных, но дорогих тебе пустяках и остается только то большое, общее, которое гнетет каждого, пока война тасует наши судьбы... В тот воскресный день, когда репродукторы остановили всех на улице, казармы к вечеру уже были полны штатскими людьми, еще не успевшими получить гимнастерки. Настало время, когда авиация оказалась для Москвы болью, гневом и надеждой, — чужие самолеты вскоре пришли в наше небо в медленно густевших сумерках, истошно завыли сирены, и мы запомнили отчетливо и навсегда прерывистый, воющий звук моторов «юнкерса», который крадется в темноте, где-то над нами...

Начались глухие ночи бомбежек, и город, в котором все меньше оставалось здоровых мужчин, — на всех вокзалах, у воинских эшелонов, каждый день плакали женщины, запомнив навсегда пронзительно-ясные огни светофоров, открытых перед поездом, уходящим к фронту, — город все больше втягивался в извечную солдатскую работу: рыл землю для бомбоубежищ, оборонительных рубежей. И надолбы у окраин, косо вкопанные в землю рельсы противотанковых «ежей» уже красноречиво говорили о возможной и близкой осаде. А по ночам Москва стерегла свои крыши. Брезентовые рукавицы, щипцы для того, чтобы схватить зажигательную бомбу, ящики с песком — все это немудреное оборудование, с которым так быстро освоились старики и подростки, не дало их самолетам жечь наши дома. И только тоскливое чувство беспомощности, когда вместо легких «зажигалок» вдруг разрывал небо тошнотворный вой падающей фугасной бомбы, сразу властно напоминало о жестокой силе чужих эскадрилий, регулярно появлявшихся теперь над городом.

Но случилось чудо. У них было все: преимущество в технике, в летных кадрах, уже обученных на войне над Европой, но они не могли пройти. За месяц из двух почти тысяч самолетов прорвались меньше трех десятков — и эти не все ушли обратно, по утрам их желтые скореженные обломки выставляли на площадях. В окнах витрин, заклеенных крест-накрест полосками бумаги, мы впервые увидели портреты наших летчиков, тех, кто закрыл собой Москву. Мы узнали о Талалихине. Вместе с таким опытным испытателем, как Супрун, бились за наше небо совсем молодые ребята, почти что наши сверстники, еще не так давно уходившие со школьной скамьи в аэроклуб, а затем в летное училище... Мы узнали про Гастелло, и слово «таран» стало вскоре синонимом ожесточения в справедливом бою.

Я работал тогда на авиационном заводе, мы делали стойки для самолетных шасси и сутками не уходили из цеха, а спали во время бомбежек, когда выключался ток, прямо за станком, на металлических стружках, под глухое хлопанье зениток, сквозь которое иногда вдруг нарастал над нашим заводом резкий свист, как будто с неба рушился поезд, и стены дрожали от близкого взрыва бомбы.

Я остался в Москве потому, что единственный из всех в нашем школьном выпуске не мог быть призван в армию и пошел на завод. Ты тоже все еще не был призван. Как выпускник аэроклуба, ты был оставлен в распоряжении ВВС, но даже в летных училищах не хватало мест, а на фронте не хватало самолетов. Мы вместе пробыли в Москве весь конец первого года войны, которая оказалась совсем не такой занимательной и быстро победоносной, как в известной тогда книге Павленко «На востоке»... Нелегкий быт войны сразу пригнул пожилых — горестными заботами о близких, ушедших на фронт, холодом и постоянным недоеданием, от которого у стариков уже развивалась дистрофия. В притихшем и сильно опустевшем городе заметно сократилось движение, у булочных и магазинов постоянно тянулись долгие очереди, где подслеповатые старухи путались дрожащими пальцами в цветной лапше всяких карточек и талонов. А в домах то и дело лопались трубы и отопление выходило из строя. Лимит был введен на все — на хлеб и на свет.

Теперь уже не знаю точно когда, помню только, что день был весь какой-то серый и пасмурный, — хотя и солнечные ясные дни не оставили от того времени светлых воспоминаний, все слилось в одно постоянное чувство растущей тревоги, потому что сводки сообщали глухо о том, как фронт неожиданно быстро приближается к Москве, — мы пришли с тобой днем в Музей авиации, где в сумрачных тихих комнатах, кроме красных деревянных пропеллеров, чье изображение пересекало известную всем эмблему Осоавиахима, стояли образцы самолетов: старый зеленый разведчик «Р-пятый» и красиво раскрашенный в белое с красным тот самый учебно-тренировочный, на котором ты летал в аэроклубе. В темноватых залах никого не было, кроме нас, и даже никто не следил, чтобы самолеты руками не трогали, — казалось, что все здесь медленно покрывается пылью, а про музей этот просто забыли, и он терпеливо ждет со дня на день, когда его закроют совсем по случаю военного времени.

Мы остановились около учебной машины, и ты спросил меня:

— Помнишь Батракова?

— Еще бы.

Мы были слишком молоды, чтобы быстро забывать о таких впечатлениях. И впервые увидели тогда смерть, как это выглядит не в книге, а после удара машины в большое дерево.

— На ней мы летали, на нейi он и разбился. Хотя сам повторял нам, что машина неустойчива.

Батраков был инструктором и получил разрешение тренироваться для спортивного перелета, но однажды вечером, после напряженного и утомительного дня занятий, он возвращался из зоны полетов над лесом на небольшой высоте, в паре со своей женой, тоже инструктором, и вдруг сорвался в штопор. Жена одна вернулась на аэродром, и, когда за ним приехали и стали снимать разбитый самолет с дерева, оказалось, что приборная доска глубоко врезалась ему в грудь, а спинкой сиденья снесло сзади полчерепа. Во время похорон в клубе, куда мы пришли с тобой вместе, жена все время поправляла в гробу подушку — ей все казалось, что виден разбитый затылок.

Герой Советского Союза, лауреат Государственной премии, заслуженный летчик-испытатель СССР полковник Сергей Николаевич Анохин — невыдуманный герой нашего времени.

Так начиналось катапультирование.

Отстрел лопастей вертолета — теперь прыжок под винт будет возможен.

Гарнаев снова собрался в путь.

Вертолет МИ-6 над огнем.

Внимание! Слив...

Двенадцать тонн воды сбрасывает на пожар вертолет.

Один из первых дирижаблей Цеппелина.

Заслуженный летчик-испытатель СССР Александр Щербаков — более 1000 штопоров за его плечами.

Штабс-капитан Андреади перед перелетом Москва Петербург.

От старых газет до бортжурнала Чкалова вел единый путь порыва в небо.

История стала легендой. Экипаж Громова у мэра Нью-Йорка после перелета через Северный полюс.

Ле-Бурже.

Испытатели Аркадий Богородский, Юрий Гарнаев и Олег Гудков.

Вертолет поднимает тяжелую опору.

Наследники летчиков уходят в космос. Снимок подписан Леоновым еще в год первых полетов по орбите.

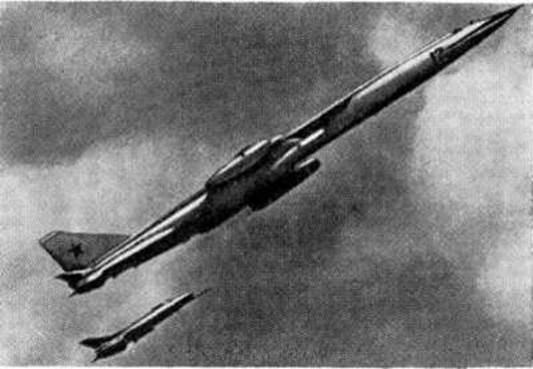

Современная авиация.

Она была твоей мечтой. Коля Федоров...

Он всегда помнил, что все начиналось с простых травяных аэродромов.

Турболет — это современный эксперимент для будущего. С тех пор как люди вышли на орбиту Земли, их ждут высоты без предела...

После похорон начальник аэроклуба, старый летчик, выстроил вас всех и сказал:

— Видели, что бывает в нашем деле? Достаточно одной ошибки. Кто не боится авиации, не обязательно разобьется. А кто боится — обязательно. На тех, ктосам уйдет, обиды нет. Так будет лучше. Летчики, шаг вперед!

Ты шагнул вперед и увидел, что строй разделился на летчиков по призванию и на тех, кто просто увлекся внешней романтикой летного дела...

Теперь, в пустынном зале музея, ты снова вспомнил об этом. Временно ты устроился на работу и все ходил в военкомат, но там по-прежнему говорили — ждите. Война росла, и даже мужчинам среднего возраста уже нельзя было избежать армии, а тебе все говорили — ждите. И ты вдруг спросил у меня тихо:

— А если так и не возьмут в авиацию? Простоне успеют?

Мы помолчали. Отвлеченное понятие «фриц» теперь стало таким же реальным, как смерть Батракова, — один за другим в сводках назывались оставленные города. Они были теперь совсем уже близко.

Однажды мы услышали тяжелый гул, в наших переулках задрожали заклеенные стекла. Мы вышли на Садовую и увидели большие танки. Длинной колонной выходили они через Москву на те шоссе, где уже начинался фронт. Откинув люки, танкисты стояли в машинах и, как в последний раз, глядели на провожающий их город, — они знали, что немногим доведется вернуться, — а с тротуаров молча смотрели на проходившие танки старики и дети.

Теперь война пришла в дачное Подмосковье, казалось, до нее можно доехать на электричке, — знакомые названия «Руза», «Дорохове», «Клин» звучали жестко и страшно, и даже ходили слухи, что в самой Москве уже организовано подполье, и было действительно страшно, потому что никто не представлял себе, куда в этой войне можно отступать дальше Москвы. Немцы запасались белыми перчатками для парада на Красной площади, где еще в мае проходила ровными рядами знаменитая Пролетарская дивизия в своих круглых стальных касках. Тяжелой и смутной была эта первая зима войны, и тем, кто пережил ее, никогда не вынуть ее из памяти.

Эта самая тревожная зима прошла, как тяжелая болезнь, и весной мне просто еще не верилось, что не минуло даже года с тех пор, как мы кончили школу и всю ночь ходили вокруг кремлевской стены, — и вот я стою у околицы села Петрищева близ Вереи, куда меня прислали как начинающего корреспондента областного радио, и смотрю на березу, где на ясном и тихом фоне весеннего голубого неба отчетливо видна истлевшая веревка: после казни Зои Космодемьянской немцы запретили ходить вечером между селами и однажды, поймав двух мальчишек, пробиравшихся к тетке за хлебом, повесили их тут же, у дороги. Но не только веревка напоминала о минувшей зиме: в лесах Подмосковья, через которые я прошел, лощины были забиты завязнувшими здесь тупорылыми машинами, и весь апрель из-под снега выходили трупы в темно-зеленой тусклой форме и вместе с ледоходом плыли по Москве-реке — весенние следы зимнего разгрома.

И были еще тревожные зимы, но с каждым годом весна становилась легче. Жизнь начиналась снова. В тесноватом вестибюле издательства «Молодая гвардия» опять читали лирические стихи: сюда приходили на литературное объединение в своих обтрепанных шинелях, с полосками, нашитыми за ранение, Семен Гудзенко, Сергей Наровчатов, Коля Старшинов, Наум Коржавин, Юлия Друнина и Виктор Гончаров; и снова строки Луговского, Твардовского и Пастернака вызывали у нас великие споры, звучавшие как предвестие мирных дней... «А ночь войдет в мой мезонин и, высунувшись в сени, меня наполнит, как кувшин, водою и сиренью...» И однажды я увидел опять, как Москва снова вышла на Садовую — теперь по ней прошли не танки, а нескончаемая колонна пленных, немецкие летчики, награжденные крестами еще за те самые первые дни, удивлялись, что в городе нет следов их работы, и принимали за жертву бомбежки недостроенный театр против Лихова переулка. Жизнь начиналась снова, и в сорок четвертом году я получил от отца письмо о том, что он только что занимался как художник аэросъемкой освобожденного Севастополя с дирижабля «Победа» и с самолетов, которые ему выхлопотал младший брат, инженер-полковник и начальник ремонтных мастерских авиации Черноморского флота, — теперь эти съемки были нужны для будущего восстановления памятников города... Победа пришла окончательно уже на будущий год в мае, вместе с весной, и армия встречала ее в Европе, на развалинах столицы самого зловещего нашествия.

Но ты не дожил до этого дня и даже до первой робкой весны Подмосковья... В январе все еще не хватало самолетов, и тебя призвали в морскую пехоту — в казарме у Хамовнического плаца тебе дали черный бушлат и пояс с морской пряжкой, мы простились с тобой у казарменных ворот, в последний раз по очереди затянулись махоркой, пока газета не прижгла нам пальцы; тебя сразу отправили на Ленинградский фронт, и вскоре мать получила извещение, а потом письмо из части, где ей написали, как ты погиб в атаке. И я — который уже год! — ловлю себя на том, что обращаюсь к тебе как к живому. Когда я вижу белый след за самолетом, мне все кажется, что с тобой можно говорить по-прежнему: война перепутала все, и мне самому не придется за тебя летать, как ты хотел это сделать за меня, но каждый раз, когда я опять берусь за новую книгу, за мной стоят твои несбывшиеся крылья.

* * *

Только после войны я смог впервые подняться на самолете — в том же аэроклубе на знаменитом ПО-2, который памятен многим поколениям пилотов и на котором так мужественно воевали летчицы Таманского полка, добровольно вступившие в него из разных аэроклубов страны... Работая после войны в газете, я писал тогда об аэроклубах и об авиаспортивных состязаниях, и о музеях авиации, до сих пор восхищающих нас скромными реликвиями, напоминающими о фанатиках первых ее дней. Я впервые увидел тогда из второй кабины, как пилотируют самолет, — те сдержанные и точные движения ручки управления, которые превращают машину в живое тело, послушное пилоту. Полет в открытой кабине на небольшой высоте и скорости по-своему не сравним ни с чем, недаром такой испытатель, как Сергей Анохин, по-прежнему любит и ценит планеры и спортивную авиацию.

После войны постепенно, но прочно к нам приходило другое ощущение авиации — мирное. Самолет теперь был не только боец, но и строитель. Мирное время потребовало от летчиков другого искусства, не менее высокого и точного, чем в бою. Развитие авиации по-прежнему шло по кривой крутого взлета — я помню, как мы, журналисты, осматривали послевоенный пассажирский самолет Ильюшина, теперь уже отлетавший свой век; нас восхищал уют салона с креслами в этой машине, созданной конструктором, чьи грозные штурмовики, как смерч, проходили еще недавно по переднему краю всех фронтов... В редакциях осторожные литправщики еще вычеркивали из гранок восторженные слова увлеченных очеркистов о том, что авиация близкого будущего снизит стоимость перелета до уровня железнодорожных тарифов, что было особенно важно для наших огромных пространств — лесов и гор, пустынь и тундры, — сохранив за собой преимущество в скорости.

Войдя в нашу жизнь, самолет незаметно распространился в ней так же быстро и почти так же широко, как раньше электричество. Во многих отраслях и профессиях, где раньше даже о нем не думали, он стал абсолютно незаменим. Быстрые перевозки пассажиров, грузов и почты, особенно в бездорожные или дальние места, стали настолько регулярными, что мы теперь по ним, с небольшой скидкой на задержки из-за погоды, меряем необходимые нам сроки, и это незаметно стало привычным только за последние двадцать лет после войны.

Мне приходилось потом летать в Арктику, на станцию «Северный полюс-7», на Камчатку и в глубинный Баунтовский район в горной тайге за Байкалом на реке Витим, — это все края без дорог, в которые раньше пробирались с великими трудностями, но теперь послевоенная авиация стала здесь бытом, таким же, как радио; здесь старожилы, ни разу не выезжавшие на Большую землю, не видели ни поезда, ни комфортабельного автобуса или автомобиля, но самолет для них — это трамвай, на котором можно отвезти куму в соседнее село мешок с рыбой, собаку или курицу, и жители тайги и тундры садятся теперь в крылатый транспорт с привычным безразличием пригородных пассажиров.

Дальние края при всех достижениях цивилизации по-прежнему требуют от летчиков большого мастерства и мужества. На севере любят рассказывать анекдот о том, как старый пилот вез не в меру разговорчивого корреспондента, который все рассуждал, как здорово обжили теперь Арктику, только еще троллейбуса нет. На взлете кусок льда пробил перкалевую обшивку на хвосте, в хвост набился снег, и пилоту стало трудно держать управление, чтобы сохранять равновесие. Близко от зимовки в пустой однообразной тундре он высадил пассажира, а когда тот, оглядевшись, спросил, где же поселок, летчик сказал: «Да ты иди все прямо, тут тебе каждый дорогу покажет. Только у медведя не спрашивай». Когда через четверть часа, подлатав машину на зимовке, он вернулся, корреспондент уныло брел сквозь Белое Безмолвие, без всякого воодушевления вспоминая рассказы Джека Лондона...

Без самолета нет метеослужбы, только с ним пристальная современная оптика обеспечила изумительно точные карты, на съемку которых раньше уходили годы. С самолета на специальной пленке фиксируют состав леса, отличая по интенсивности излучения цвета одну породу деревьев от другой. Археологам с воздуха открылись пути древних караванов, забытые города, контуры старинных крепостей и даже сплошь заросшие могильники, на которых при взгляде сверху трава отличается оттенком. Самолет удобряет поля и опрыскивает сады, ускоряет весеннее таяние снега, показывает гидрологам изменения берегов, течений и речного русла, открывает геологам с воздуха структуры, скрытые глубоко в земле, проводит во льдах корабли, рыбаков наводит на рыбные косяки, ученых высаживает в джунглях, а альпинистов — у вершин самых неприступных гор. Самолет почти в любую погоду вылетает к больным в санрейсы или на помощь заблудившимся, пострадавшим от стихий и несчастных случаев, — могли ли добровольные мученики первых перелетов предвидеть все эти благие последствия своего отчаянного энтузиазма?

Ты тоже не мог знать, когда уходил в морскую пехоту, какой станет авиация после войны, как много ей будет дела, — ты знал одно: для нас не будет ничего, если они пройдут, ни жизни, ни крыльев, ни света, ни хлеба. Но они не прошли. И я вижу, как ты летишь теперь над тайгой и льдами, над огнем лесных пожаров и садами в цвету — всюду, где работают теперь молодые наши летчики... Недаром перед войной мы пели: «Любимый город может спать спокойно, и видеть сны, и зеленеть среди весны».

После войны авиация взяла рубеж, преодоление которого по своему значению можно сравнить с великими попытками самых первых взлетов.

В дни войны конструкторы разных стран вплотную столкнулись с тем, что при пикировании истребитель с поршневым мотором достигает скорости, близкой к таинственному барьеру звука. Новые двигатели с их неограниченными возможностями могли позволить развить такую скорость и при горизонтальном движении... Рождалась новая, реактивная авиация, принципиально отличавшаяся от прежней.

В 1942 году, в самое тяжкое время, летчиком Бахчиванджи у нас был испытан впервые самолет с реактивным двигателем.

За этой попыткой создать для самолета новый двигатель стояла целая школа русских ракетчиков — как воплощение дерзкой мысли поднять человека гораздо выше, чем на крыльях за пределы земного тяготения. Здесь говорил уже разум века, с его неуклонной поступью в мировое пространство. И каждый шаг здесь был отмечен истинной поэзией творчества, — мы видим отчетливо прежде всего чистоту и величие первых дерзостных замыслов, бескорыстный порыв мечтателей, безудержных романтиков и фантазеров, вдруг оказавшихся пророками уже для современников.

Создатели первых проектов ракет связывали покорение космоса не только с техническим подвигом, но и с необходимостью переустройства всего общества, и у истоков ракетного дела стояла мученическая тень народовольца Кибальчича. Сквозь глухие стены каземата, до конца не думая о жизни своей и помиловании, он стремился донести до сведения ученых изобретение, сулившее великое будущее России. Последние свои формулы он писал на железной тюремной двери, сам не зная, когда они смогут выйти на простор.

Его проект погребли в жандармском архиве, но мысль о полетах настойчиво искала выхода: вскоре после того, как молодой учитель физики Жуковский стал создавать основы аэродинамики и теории полета, другой школьный учитель, в Калуге, совсем еще безвестный, начал на собственные средства выпускать книгу за книгой, на обложках которых предлагал всем желающим принять участие в создании летательных и межпланетных аппаратов... Недаром основатель немецкого ракетного дела Герман Оберт писал потом Циолковскому из Германии: «Вы зажгли этот огонь, и мы не дадим ему погаснуть».

Влияние идей Циолковского с ранних лет испытали на себе многие будущие практики и пропагандисты реактивного движения — Ф. Цандер, ученик Жуковского профессор Н. Рынин, Ю. Кондратюк. В первые годы Советской власти им помогали крупнейшие теоретики авиации — Ветчинкин, Стечкин... То было время контрастов и взлета освободившейся от рутины беспокойной мечты: в заснеженной Москве, где по кривой Тверской на санках еще пробирались извозчики, уже тогда устраивались выставки межпланетных аппаратов и читались — с огромным успехом! — лекции о полетах на другие миры... Вышедший тогда роман Алексея Толстого «Аэлита» зорко подметил этот контраст голодной еще действительности с размахом молодой революционной фантазии, за которую Герберт Уэллс назвал Ленина «кремлевским мечтателем». По словам самого Цандера, Ленин обещал ему поддержку. Ленин отнесся к ракетному делу не скептически, как это делали обыватели, прозвавшие первых энтузиастов «лунатиками». На Садово-Спасской в доме № 19 «лунатики» уже отыскали подвал, где устроили свои первые мастерские ГИРДа — секции Осоавиахима, занимавшейся постройкой ракет. Из этого кружка вышел генеральный конструктор космических кораблей Сергей Павлович Королев. Они не жалели себя, годами проводя ночи в бессоннице, и в 1933 году Цандер, выехавший, наконец, отдыхать в Кисловодск, скоропостижно скончался там от тифа, так и не увидев взлета их первой ракеты.

В тридцатые годы вместе с ракетчиками стали работать артиллеристы, и за ходом работ следил Тухачевский, как это раньше делал Фрунзе, лично занимавшийся авиацией. В боях под Халхин-Голом первые огненные струи реактивных снарядов сорвались с крыльев наших истребителей, а 14 июля 1941 года первые залпы реактивных минометов смели переправу и остановили наступление немцев под Оршей.

Теперь мы уже привыкли к тому, что каждый год приносит новости, которые раньше составили бы гордость целого десятилетия. Пусть люди нашего возраста в большинстве своем останутся зрителями, но для молодых уже не так далеко время массового проникновения человечества на орбиту, постройки там «дрейфующих» межпланетных станций, космических заводов и городов, на которых профессия инженера-космонавта станет такой же частой, какой сейчас стала специальность авиамеханика...

У колыбели машин, на которых летчик выходит испытывать их качества, себя и свою судьбу, стоят конструкторы. Самая большая машина в основных чертах всегда рождалась прежде всего в голове у человека. Вся богатая история авиации до сих пор прошла в пределах одной человеческой жизни. Ведь Туполев помнит еще самые первые полотняные крылья, которые были растянуты на расчалках, дрожавших и гудевших в полете, как снасти парусного корабля. На его глазах и при его постоянном творческом участии были созданы десятки типов самолетов. Учебные и спортивные, специальные, с пожарными цистернами или для перевозки лошадей, морские и полярные, военные и гражданские, особенно быстрые или особенно большие, с треугольными крыльями или взлетающие совсем без разбега, — они тревожат воображение авиационного конструктора своей серебристой архитектурой, чтобы, промелькнув, уступить место другим, более совершенным: ведь авиация развивается так стремительно!

Но переход к реактивной технике был нелегким. Самолет стал быстро усложняться по сравнению с поршневым. Обилие устройств, облегчающих работу летчика на больших скоростях, в свою очередь, требует большого внимания. И современный самолет превратился в подобие целого предприятия высокой стоимости. Смелые непривычные формы, вес, выражающийся в десятках тонн, мощная силовая установка, километры проводов и трубопроводов — его нервная система и кровообращение; специальная тонкая и устойчивая окраска, радиооборудование, множество разных приборов — глаза и уши самолета, которых становится все больше; гидравлика — искусственные мускулы, которые не должны отказать. Аварийные устройства, спецаппаратура, особенно если это экспериментальный самолет, который еще не приспособлен для удобств полета. Оборудование и системы наведения для вынужденной посадки — на большой скорости, в любую погоду. И, как прелюдия к взлету, общее напряжение на полосе, где об одном самолете думают теперь целые бригады инженеров и механиков, отвечающих за то, чтобы ничто из многого не могло отказать.

У Джимми Коллинза есть маленькая новелла — «Мое достояние».

«Стоял яркий солнечный день, когда мой самолет выкатили на линию. Свежая красная с белым окраска самолета, его чистые плавные линии представляли в лучах калифорнийского солнца действительно прекрасное зрелище. Того же мнения был, очевидно, и маленький мальчик, перелезавший через забор, невзирая на надпись «Вход воспрещен». Он не сводил с самолета восхищенных глаз, больших, как серебряные доллары.

— О, мистер, — спросил он, — это ваш самолет?

— Нет, сынок, — ответил я. — Я только на нем летаю. Я нахожу, что это значительно дешевле и гораздо приятнее».

Но именно летчик который, рискуя жизнью, испытывает машину, так же как и конструктор, — а не владелец! — вправе сказать: «Это мой самолет». Тем более что всех самолетов все равно не купишь. Недаром Джозеф Конрад писал о любви моряка не к морю, а к кораблям, любви, которая не запятнана, как любовь к домам, тщеславием собственника. И быть может, иной раз конструктор, когда бывает, как и все, свободен от служебных дел или когда он увлечен уже новой своей заботой, случайно взглянет на маленькую, сверкающую белым металлом точку, которая уверенно пересекает небо, уже давно вошедшую в серию и ставшую привычной всем машину, — и тогда его охватит спокойное сознание творца, которое делает человека подобным библейскому богу...

Послевоенное племя реактивных машин теперь прочно населило мир, знаменуя в быстро растущей современной технике начало второй половины нашего бурного века. О том, как реактивные самолеты выходили на недоступную до тех пор высоту, за рубежом и у нас написаны теперь книги... Две американские — «Один в бескрайнем небе» Бриджмена и «Человек, который летал быстрее всех» Эвереста — вышли в переводе: это записки самих испытателей о первых полетах на экспериментальных машинах с реактивными или ракетными двигателями, прошедших барьер скорости звука.

«Знающий, опытный летчик-испытатель, — пишет М. Громов в предисловии к книге Бриджмена, — должен уметь с предельной точностью и железной последовательностью воспроизводить в своем воображении не только те действия, которые отработаны для выполнения данного полетного задания, но и действия, необходимые для вывода самолета из любой аварийной ситуации».

Летчик больше всех заинтересован в воплощении идеи конструктора, никто не предвидит с такой проницательной остротой возникновение опасных явлений. Готовясь задолго к полету, он изучает теорию, самолет и двигатель. Действия его при испытаниях должны быть быстры и строго последовательны — переключение десятков тумблеров, своевременное включение записывающей аппаратуры, наблюдение за приборами и сигналами различных устройств. Что-либо забыть — это значит сорвать задание или даже оказаться перед катастрофой. Ошибки летчика — это ошибки его памяти и внимания. Поэтому испытатель стремится к автоматизации действий, чтобы освободить свое сознание для основных решений. Он заранее тренируется в кабине и строит полет в воображении, как строят художественные образы. Летчик должен иметь готовые решения до аварии, в полете его размышление затруднено недостатком времени и необходимостью мгновенной координации многих точных движений. Пожар, внезапная вибрация — бафтинг, флаттер; или неожиданный срыв в штопор, обледенение, отказ управления или двигателя — все это подстерегает новый самолет при испытаниях.

Особенность испытателя — его одиночество, вынужденность самостоятельных активных решений. В эти секунды нельзя разговаривать. Мысль едва опережает действие. Сосредоточенность и чувства так сильны, а развязка так близка. Летчик иногда только успевает сказать об аварии и может умолкнуть совсем. Однако одиночество его не абсолютно — земля все время следит за ним, пытаясь помочь... При всем этом задача испытателя не только в том, чтобы обнаружить признаки новых опасных явлений в работе машины, но и доказать, что эти явления существуют.

В книге Эвереста (в то время второго летчика США после Чарльза Игера), как говорит в своей вступительной статье заслуженный летчик-испытатель СССР Г. Седов, также с знанием дела, ярко и образно описаны экспериментальные полеты при освоении еще не изведанных тогда скоростей и высот. В новой, современной авиации испытатель неизбежно становился инженером, умеющим свои ощущения переводить на язык цифр и формул. Без глубокого понимания того, что может произойти, теперь нельзя готовиться к полету, который, в особенности на истребителях, длится недолго, — и действия во время него должны быть очень быстрыми, но разумными. Самый сложный и дерзновенный полет при особенно тщательной подготовке может уже показаться летчику обычным, будничным; если же летчик чувствует, что идет на подвиг, — значит, он к полету еще не готов. Работа испытателя всегда противоречива: ему необходимо не только быстро обследовать самолет, не затягивая передачу его в серию, чтобы конструкция не устарела, но и сохранить до конца эту машину, обычно доверенную ему в одном экземпляре, не увлекаясь опасной срочностью испытаний... От глубины инженерных знаний летчика, приобретенных во время специальной учебы или на практике, зависит теперь максимальное расширение границы безопасности испытаний: чем дальше эта граница, тем больше результат полета и меньше срок всей работы.

Первая встреча с реактивными машинами с самого начала увлекала летчиков, не знавших тогда предшественников и не имевших еще опыта в обращении с новой техникой. Их поражал уже сам непривычный вид конструкции: самолет напоминал теперь белую окрыленную пулю. Первым из пилотов испытатель начинал привыкать к совершенно новым ощущениям полета и к иному восприятию самой машины: полоса пламени за самолетом теперь означала не пожар, а обычную работу двигателя, маленькие крылья откинулись назад, придав машине облик жадного порыва к большой скорости. Некоторые экспериментальные самолеты пожирали жидкий кислород, и заправка их проходила с напряженной осторожностью, а летчик, шутя, говорил при этом, что не знает, взлетит машина или он сам. В сопровождении целого каравана автомобилей с инженерами самолет после долгой подготовки вывозили к старту, который изо дня в день мог отменяться для исправления какой-либо из многих новых систем, — ведь теперь вся машина была набита специальным оборудованием, не считая нескольких сот килограммов испытательной аппаратуры. Все управление было теперь приспособлено для мгновенной ориентировки летчика в нем, все диктовалось новой высокой скоростью. Создатели первых сверхзвуковых самолетов сами еще не знали всех особенностей двигателя, стреловидного или треугольного крыла, фермы рулей и деталей оперения, управляемости и устойчивости машины на необычных скоростях и высотах. Двигатель, мощностью не меньший, чем у морского крейсера, должен был уместиться в фюзеляже и выдержать тепловой перепад — от температуры сгорания топлива до минус 55 градусов наружной атмосферы на больших высотах, — что потребовало создания новых, легких, прочных и жароустойчивых сплавов. Быстрый расход топлива не должен был нарушать в полете равновесия машины, а подачу его надо было производить все время под давлением. Летчика необходимо было обеспечить герметичностью кабины и обогревом, кислородом для дыхания, специальным костюмом для сохранения нормального давления, к которому можно было привыкнуть только после особой тренировки, катапультой и новым, особенно прочным парашютом для спасения при внезапной аварии; а также гидравлическими бустерами для преодоления огромных усилий при управлении в мощном встречном потоке.

Новые впечатления полета сразу захватывали летчика: острое ощущение огромной скорости при взлете и посадке, когда испытатель видит, как привычные ориентиры аэродрома стремительно уходят назад, — самолет как будто плыл по воздуху, земля тонула внизу, быстро удаляясь, и белая стрела уносилась вверх, все дальше от сопровождающих ее самолетов старой конструкции, в беспредельное небо, становившееся на большой высоте темно-синим...

* * *

В тот день меня позвали на именины. Приятель, с которым вместе провел я детство, стал теперь авиационным инженером, — в тот день он пригласил меня и своих друзей с работы. «Тебе интересно познакомиться», — сказал он. Мне было интересно, но еще за час до встречи я и не думал, что буду писать рассказы об авиации, которую мне все равно не видеть близко, не испытать по-настоящему всех ее волнений.

Помню, старый интеллигентный уют давно знакомой мне квартиры Глеба Георгиевского: изящный фарфор, потрескавшийся от переездов, от жизни, не приспособленной для фарфора, все эти тарелочки по стенам, картина Клевера в тяжелой раме, изображавшая зимний темно-красный закат в лесу, все так мило, по-семейному, — но именин не было, и уюта тоже больше не было. Говорили очень сбивчиво, возбужденно, под ярким впечатлением только что обрушившегося события. Погиб Алексей Перелет. И было так отчетливо и беспощадно ясно, как он погиб. Мне все казалось, что вдруг разбились окончательно все тарелочки и стало сразу видно, как ненадежна в этом мире старенькая гнутая мебель с ее привычным уютом, как все это не может нас прикрыть от мощного ветра жизни, от века. Я все видел одинокую фигуру в пилотском кресле, большом, тяжелом, где-то там, сквозь весь длинный фюзеляж, в прозрачной своей кабине, за штурвалом до конца.

И тогда для меня настало беспощадное ощущение, что не рассказать о них, об испытателях, нельзя. Вся авиация проходила через их руки: большая и малая, военная и мирная, скоростная и дальняя, — они прикасались к ней первыми и жили на много лет вперед, испытывая то, что даже для других летчиков показалось бы чудом. И каждый самолет, в который мы теперь поднимаемся по трапу так же просто, как в прошлом веке садились в кибитку, обязан своим существованием испытателю — это он дает ему серебряную ложку на счастье в будущей жизни и вместе с ним переживает все первые трудности роста.

Теперь на стенде у большой туполевской машины на Выставке достижений народного хозяйства среди портретов создателей самолета, лауреатов Ленинской премии, вы можете увидеть фотографию Алексея Перелета, которому было присвоено это звание уже посмертно.

День, когда Алексей Перелет с утра пришел на аэродром для одного из последних полетов перед тем, как уже сдать машину, был для него обычным днем. И он, как всегда, заполнял полетный лист, ходил, как положено, к врачу, шутил с экипажем — задание не было сложным, и в машину вместе с ними поднялись инженеры: она и летела только для того, чтобы можно было проследить за работой приборов. Но в новорожденной авиации беда приходит, когда ее не ждут, и там, где все кажется спокойным. На обратном пути в большой машине вдруг возник пожар двигателя — в сложном переплетении патрубков что-то случилось, а" противопожарное устройство не помогло. Но летчик, как сдержанно говорят они сами, неохотно покидает свой самолет, тот, что знал еще в чертежах, в течение долгих месяцев следил за всем его производством, впервые отрывал от земли и отрабатывал его будущую безопасность во многих других, гораздо более сложных полетах; тот доверенный ему единственный экземпляр еще неведомой миру, небывалой машины, потеря которого может вызвать задержку на долгий срок... И Перелет привел ее домой, на аэродром, но посадить ее здесь уже не удалось, и он пошел тогда подальше от жилья и поселков, а экипаж и инженеры один за другим покидали самолет; он ждал своей, последней очереди, один, как бывает в такие минуты, не покидая управления до конца; он был за штурвалом все время, когда самый молодой из его спутников, впервые попавший в напряженную обстановку катастрофы, почти потеряв сознание, не мог сразу прыгнуть с парашютом, а Перелет все ждал; потом он увидел луг около деревни — он шел уже низко, и не было у него дальнего обзора с высоты, — но сказал по радио: «Посадка небезопасна для жителей». Он знал, что может быть, если самолет взорвется при посадке близко от домов. И он взорвался за деревней над лесом с яркостью падучей звезды, и взрыв раскидал машину на огромном пространстве.

Это было давно, но пассажиры дальних трасс уже много лет обязаны своим спокойствием в уютных салонах многолетнему и безотказному труду Перелета. Первые годы освоения реактивной техники были нелегкими для всей авиации мира — и теперь не все уже помнят, что не только военная авиация, но и будущая высокая безопасность пассажирских лайнеров требовала выполнения летчиком долга до конца...

Двадцатый век со своей небывалой насыщенностью событиями и взлетом техники приучает нас удивляться лишь немногому — мне как-то даже не верится, что немногим больше чем десять лет назад новые реактивные лайнеры и первые вертолеты только еще выходили на трассы, а испытатели, о которых почти ничего не писали, работали в тишине, как за звуковым барьером; и мир еще не знал о том, что человек способен выйти в космос, хотя к этому уже прилагались все усилия... Еще только наступало время, когда география великих открытий в пространстве вдруг резко переместится по вертикали: если раньше стратостаты Пикара и Прокофьева годами боролись за каждый километр высоты над землей, то последнее десятилетие рванулось вверх с неудержимой ракетной скоростью. Рождалось новое племя — небопроходцы, — которому дел предстоит не на одно поколение. Еще только вскрыты, но не освоены высоты от потолка современных самолетов до орбиты, по которой уже проходили космонавты, еще создаются и испытываются сотни устройств, необходимых для жизни на высоте. И прежде чем космонавт входит в лифт, который поднимет его в кабину корабля, все оборудование для его полета испытано летчиками, парашютистами, врачами, специалистами по двигателям и электронике...

Юности свойственно стремление к идеалу, ко всему необычному, тоска по крыльям. В лучах рассвета нам кажется, что весь мир вырвется сейчас из клетки меридианов и любая дорога ведет так далеко — за горизонт... Теперь весна покойно стоит над городом, и нет войны, и там, где мотались по ветру аэростаты воздушного заграждения, безмятежно рисуются на дымке вечерней зари силуэты высотных зданий. Но так же, как и в дни нашей молодости, тот, кто уходит навстречу жизни, решает по праву юности главное для себя, независимо от выбора профессии, — не кем быть, а каким быть.

Когда в большом парке над рекой я вижу прямые аллеи разросшихся деревьев, я вспоминаю о том, кто их сажал. Он не мечтал стать Героем Советского Союза, лауреатом Государственной премии, полковником, он просто хотел летать и жить не мог без полетов. Он этого добился и сейчас уверенно может сказать: никто не привел его в авиацию за руку. Он сам захотел и пришел. Жизнь Сергея Анохина стала уроком целеустремленности.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

«ВЫ УЖЕ НА НЕБЕ»

«ВЫ УЖЕ НА НЕБЕ» Улица Росси оказалась очень маленькой, вся в высоко поднятых полуколоннах, белых на желтом фоне. Она выходила на полукруглую площадь с памятником Ломоносову. Возле памятника стояла девушка, держа в руках нечто вроде пышного букета, завернутого в бумагу,

Форпост «холодной войны»

Форпост «холодной войны» 23 марта 1957 года генерал-майор Александр Коротков получил новое назначение, которое, возможно, могло кое-кого и удивить: он стал представителем КГБ СССР при Министерстве государственной безопасности ГДР.Даже для начальника управления и

Глава 3 Западный форпост СССР

Глава 3 Западный форпост СССР Берия остался доволен выполненной мною работой по выявлению фактов нарушения соцзаконности. Много лет спустя Блохин признался, что начал подыскивать мне замену. Он решил, что я уйду на повышение. Административная реформа правоохранительных

19. В НЕБЕ НАД СЕРБИЕЙ

19. В НЕБЕ НАД СЕРБИЕЙ С Югославией у меня связаны очень яркие воспоминания. С 1985-го по 89-й год мне довелось побывать там трижды.Первая моя командировка туда летом 1985 года была связана с покупкой Югославией наших МиГ-29. Мне предстояло помочь югославским лётчикам освоить

Глава I. ФОРПОСТ РОССИИ

Глава I. ФОРПОСТ РОССИИ Борис Михайлович Кустодиев оставил сравнительно немного работ, посвященных родной Астрахани. Одна из картин написана в голодном Петрограде в 1918 году. Полупарализованный художник, почти лишенный возможности общения с внешним миром, воскрешает в

В небе Кореи

В небе Кореи Через несколько дней, 30 марта, мы получаем приказание перелететь на аэродром Андунь и начать прикрытие северной части Корейской Народно-Демократической Республики. Летим поэскадрильно. Погода стоит отличная. Справа и слева под нами горы, но вот справа

В небе над Волгой

В небе над Волгой Июль — октябрь 1942 годаВыпуск из училища был скоропалительным, досрочным. Вместо лейтенантских «кубарей» навесили нам в петлицы сержантские «секеля» (треугольники). Два или три треугольника в зависимости от успехов в боевой подготовке.Направили меня

В небе Сталинграда

В небе Сталинграда Благодаря хорошему лечению, заботам врачей и вниманию медперсонала авиационного госпиталя в Сокольниках поправлялся я быстро.О жизни нашей авиаэскадрильи, о боевых заданиях, которые выполняли экипажи, я узнавал от товарищей. Они часто меня навещали, и

Происшествия в небе

Происшествия в небе Летчику-испытателю не раз случалось попадать в трудные, или, как он выражается, «корявые» положения.Каждый новый самолет – это нераскрытая книга, и неизвестно, чем она порадует, когда в воздухе начнется ее прочтение, что ждет летчика на каждой ее

Форпост перед Европой

Форпост перед Европой В 1930-е годы Украинский, Белорусский и Ленинградский военные округа называли советскими форпостами перед Европой, угрожавшей СССР.В один из этих форпостов — центральный (БВО) — в апреле 1932 года Мерецков получил назначение на должность начальника

В небе Заполярья

В небе Заполярья Да, если бы не война, сколько радости доставило бы мне это неожиданное путешествие с юга на север. Подумать только: всего несколько дней назад я купался в Черном море, бороздил синее-синее небо над горами, виноградниками, над солнечными городами-курортами,

15 С КОНВОЕМ В НЕБЕ

15 С КОНВОЕМ В НЕБЕ — Шаг вправо, шаг влево — будет считаться попыткой к побегу, — предупредил офицер.Вертолет дожидался нас посреди плаца, и мы шли к нему в окружении вооруженных пограничников. Лейтенант у вертолета заменил нам наручники на те, которые получил от майора

В небе

В небе Светало…Небо преображалось. Темно-серые облака в зареве восхода превращались в огромное поле красных знамен. Ветер трепал их легкий ситец и вытягивал по небу.Наблюдая нарождающееся "сегодня", генерал Иван Анисимович Сохатый невольно подумал о том, сколько тысяч

Форпост

Форпост В конце сороковых – начале пятидесятых годов в пионерском движении появилась новая форма – форпосты. Они организовывались во дворах жилых домов – нечто вроде пионерского лагеря для детей, оставшихся летом в городе. Пионеры жили у себя дома, а целый день

Глава восьмая. Заполярный форпост Родины[299]

Глава восьмая. Заполярный форпост Родины[299] По воле партииЗащищая Родину от фашистских захватчиков на правом фланге огромного фронта, в суровом Заполярье, североморцы проявили образцы воинской доблести. Их славные боевые дела навечно останутся в памяти советского