Продолжение Париж. 1986-2008

Продолжение

Париж. 1986-2008

Андрей Тарковский-младший прилетел в Париж 19 января 1986 года. Почти 16 лет назад его отец писал Г. Козинцеву:

Дорогой Григорий Михайлович! Я тут вполне замотался и прошу прощения за молчание. У нас с Ларисой Павловной родился сын, которого мы назвали Андреем. Надеюсь, что жизнь у него будет полегче.

Уже тогда Тарковский напряженно размышлял о своем долге по отношению к сыну, о его судьбе. Спустя неделю с небольшим после рождения сына он записывает в дневнике:

Какими будут наши дети? От нас многое зависит. Но от них самих тоже. Надо, чтобы в них жило стремление к свободе. Это зависит от нас. Людям, родившимся в рабстве, трудно от него отвыкнуть.

С одной стороны, хочется, чтобы следующее поколение обрело хоть какой-нибудь покой, а с другой, – покой – опасная вещь. К покою тяготеет мещанство, все мелко-буржуазное в нашей душе. Только бы они не засыпали духовно.

Самое главное – воспитать в детях достоинство и чувство чести.

Все друзья режиссера, с кем нам доводилось встречаться в Италии и Франции, в один голос говорили о том, как сильно переживал Андрей Тарковский разлуку с сыном от второго брака. Это не значит, что он не любил Арсения – сына от первого брака, но Андрей вызывал в нем особые чувства, не укладывающиеся в понятие обычной отцовской любви. Дневники Тарковского последних лет жизни пестрят записями: «Не могу жить без сына», «Жить не хочется без Андрюши…» На пресс-конференции в Милане Андрей Тарковский сказал, что готов на все, на самый крайний шаг, чтобы сына и падчерицу выпустили из СССР. «Конечно, я не убью человека – это противоречило бы моей философии, моей человеческой сущности, но я многим мог бы пожертвовать ради воссоединения с семьей». А в трагические дни декабря 1985-го он с горечью обронил: «Мне надо было смертельно заболеть, чтобы семья смогла наконец соединиться…»

Андрей Тарковский мечтал видеть Андрея продолжателем своего дела. Первый сын выбрал стезю врача, поступив в медицинский институт, и отец был этим доволен. Тогда, живя в СССР, он не хотел, чтобы Сенька пошел по его стопам. Но вот Андрюша… В желании режиссера было нечто большее, чем стремление помочь сыну обрести интересную, творческую профессию. Это было стремление продлить себя, свою жизнь, свои идеи в искусстве.

Когда в январе 1986-го продюсер Анна-Лена Вибум привезла уже больному Тарковскому видеокассету с законченной версией «Жертвоприношения», Андрей позвал в комнату сына и смотрел фильм, все время держа его за руку.

Весной, когда ему стало лучше, он мечтал поехать на остров, где снималась картина, вместе с Андрюшей.

– Видишь, какой у меня сын, – с гордостью говорил он Лейле Александер, – ему непременно надо посмотреть Швецию, особенно Готланд, и еще посетить Эльсинор – родину Гамлета.

Увы, мечта осталась нереализованной.

Первый раз мы встретились с младшим Андреем в январе 1989-го, во Флоренции. Он заканчивал школу и собирался учиться дальше – на астронома или историка-археолога. Впрочем, ни тем, ни другим он не стал, а подался в кинорежиссеры, сняв несколько фильмов об отце, а затем возглавил основанный им Международный фонд (институт) Андрея Тарковского.

Следующая наша встреча с Андреем Андреевичем Тарковским состоялась спустя почти 20 лет, в феврале 2007-го, и тоже во Флоренции. Во время интервью в числе прочих мы задавали Андрею те же самые вопросы, которыми «мучила» его отца Донателла Баливо, снимая фильм «Поэт в кино – Андрей Тарковский» («Чак Студио», Рим, 1984 г.).

– Кто ты?

– Сейчас я все больше ориентируюсь на искусство кино. Я начал с короткометражного фильма, снятого в Сабаудии, и продолжаю работать над документальными картинами, в которых музыка очень сильно связана с изображением. Первый мой кинематографический опыт – монтаж отрывков из фильмов отца, составляющих историю без звука. Звук же наложен позднее, когда музыканты, в том числе Стефано Маурици, просмотрев эти кадры, вдохновились ими и сочинили концерты. Кроме того, французский пианист и композитор Франсуа Кутюрье записал свой первый диск «Nostalghia-song for Tarkovsky» с двенадцатью произведениями, посвященными моему отцу.

Он пригласил меня работать вдвоем над дальнейшим продвижением этого проекта. В общем-то, я все время вращаюсь вокруг кино. Эта работа для меня более естественна, я чувствую себя в ней счастливым. Работа в фонде Андрея Тарковского безусловно интересна, но сейчас я чувствую потребность создавать что-то свое, что-то принципиально новое.

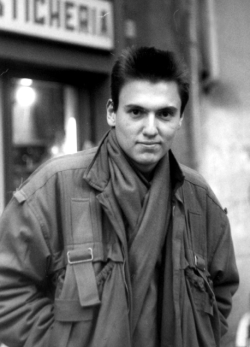

Андрей Тарковский (младший) Флоренция. 1989 год. Фото А. Лаврина

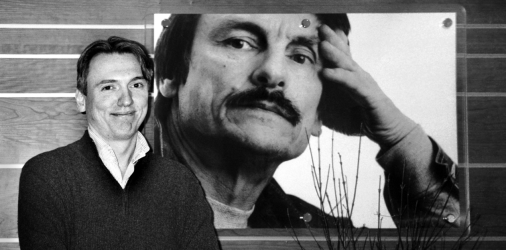

Андрей Тарковский (младший). Флоренция. 2007 год. Фото П. Педиконе

– Что ты помнишь из своего детства?

– Очень многое, и воспоминания помогают мне жить. Наша деревня, дом, поля, русская природа… Только там, в 250 километрах от Москвы, в селе недалеко от Рязани, наша семья существовала гармонично. В Москве для этого не было условий: отец напряженно работал, решал массу проблем, мама помогала ему. Ситуация вокруг них никогда не была спокойной; в деревне же была идиллическая атмосфера. Отец купил дом в деревне в 1970-м, потом дом сгорел и был перестроен. Мне было полгода, когда меня впервые привезли туда.

В пятилетнем возрасте я прожил в Мясном целый год с бабушкой. В то время природа там была дикая – практически никаких дорог. Потом я проводил там все свободное от школы время, все летние каникулы. Мне нравилось одиночество, долгие прогулки по лесам и полям. Очень хорошо помню эту замечательную природу, которой мне сейчас так не хватает! Жить в городе иногда очень тяжело; при первой же возможности я перееду в деревню. Детство – это чудесное и навсегда утраченное время, возвращение туда невозможно. Несколько лет назад мы с друзьями приехали в Мясное и это было странное ощущение. Вокруг все застроено, больше нет того уюта, прежнего духа уединения. В доме был тот же запах, те же звуки, но он был пуст. Там время от времени живет моя тетя, иначе бы дом просто умер.

– А какие ощущения от современной Москвы?

– Первый раз после смерти отца я приехал в Москву в 1996-м. И не узнал ее – десять лет перестройки и всего последующего маразма изменили Москву. Последний раз я был в Москве два года назад. Мне неприятно ездить туда.

Я не люблю крупные города, а Москву особенно. Обычно выдерживаю там максимум две недели, а потом сбегаю подышать свежим воздухом в Италию. Люди в России слишком агрессивны, даже женщины. Раньше политическая ситуация была очевидной, но народ был более расслабленный, вежливый. Вероятно, не стоит возвращаться в места детства; отец тоже рассказывал, что очень огорчился, когда вернулся в Юрьевец. Но когда я смотрю «Зеркало», я понимаю что у отца получилось вернуться в мир детства. Он сумел полностью возвратиться туда.

– Что ты помнишь о дедушке Арсении Тарковском?

– Мало что. Отец редко навещал его и еще реже брал меня с собой. Мы были у него и в Переделкино и в Москве. Это было в начале 80-х. Он был очень вежливый, много говорил и улыбался. Я знал его как дедушку, а потом познакомился с ним как с поэтом через отца и его фильм «Зеркало».

Арсений Александрович Тарковский в Переделкине (слева) и Татьяна Тарковская-Озерская Начало 1980-х годов

– А что ты помнишь о встрече с отцом в Париже, после длительной разлуки?

– До 1982 года отец жил с нами. Потом он уехал в Италию, и мы увиделись только в 1986-м. Мы были очень привязаны друг к другу. Его отсутствие я переносил очень тяжело… Мне не сказали о болезни отца, я узнал об этом уже в Париже, это было довольно сильным ударом. Не знаю, почему никто не сказал мне. Он все сделал, чтобы не взваливать на меня этот груз. Мы сразу ощутили друг друга, как будто и не было четырех лет разлуки. Конечно, в первый момент мы растерялись. Мне было проще – он не очень изменился, хоть болезнь уже наложила свой отпечаток, но я представляю, что для него эта встреча была шоком. Впрочем, это был счастливый период, хотя и относительно, и он пытался прожить его с улыбкой, чтобы вернуться к тем же отношениям, что были у нас с ним в моем детстве. Он был забавным, обращаясь со мной как с 10-летним, хотя мне было уже пятнадцать. Ему понадобилось некоторое время, чтобы привыкнуть к моему росту, возрасту и изменившимся интересам. Помню, мы ходили на море в Анседонии. В Париже, когда он почувствовал себя лучше, мы пару раз отправлялись выпить пива, не думая о его болезни. Немного будней в городе, о котором было столько грез. Потом было все остальное – болезнь, больница и кончина…

– Почему тебя называли Тяпой?

– Это прозвище, которое я придумал для себя в три года. Я хотел, чтобы меня так называли. В детстве мне нравилось придумывать слова!

– Как ты относишься к миру?

– Я сожалею о том, что сейчас происходит в мире, поэтому пытаюсь по возможности от него уединяться. У меня много знакомых, но общаюсь я только с настоящими друзьями, с людьми, с которыми меня объединяет что-то очень важное. Мир жесток и движется в неправильном направлении. Мы совершили ошибку, превратили его во что-то, что не должно существовать, и я пытаюсь защитить от этого себя и близких меня людей, сохранить семейную атмосферу. Что такое современный мир в глобальном смысле? С одной стороны – технологический прогресс, с другой – духовная примитивность. Это страшно. Раньше я думал, что на мир можно как-то влиять, но, увы, людей невозможно изменить – можно лишь помочь окружающим тебя спасти наш общий внутренний мир.

– Это тяжело – ощущать себя потомком двух великих людей – Арсения и Андрея Тарковских?

– И тяжело, и обременительно. Иногда я не знаю, действительно ли отец вырастил, воспитал меня. Его ли это идеи, мои ли, или это его идеи, ставшие моими. Может, то, что думаю и чувствую я, ощутил бы и он. Вот такое постоянное сравнение себя с отцом, особенно в области в кино. То немногое, что я сделал, все время отсылает к нему. Кино с тех пор сильно изменилось, и таких прямых отсылок быть не должно.

В свое время кино было искусством, теперь же оно все более и более становится ремеслом. Трудно объясниться, выражаясь на том же языке, на том же уровне, что и отец. Пытаешься переосмыслить его. Отцу, наверное, тоже было трудно с таким сильным отцом, как Арсений Тарковский. Но он сумел найти свой мир. В «Зеркале» постоянно виден дед. Работая над фрагментами фильма и перемонтируя их, я хотел по-своему воссоздать всю работу отца, начиная с фотографий и стихов деда, прочитанных им самим – получилась почти литература.

Думаю, что никогда не смогу полностью оторваться от отца, от его манеры видеть мир и творить кино. Но если я буду работать только в кино, меня всегда будут воспринимать прежде всего в качестве сына великого Андрея Тарковского. Это не делает меня счастливым, ибо мне важно выразить то, что я чувствую сам, выразить собственным языком. Но собственная речь, своя эстетика приходят с работой, с практикой, а не с теоретическими рассуждениями, от которых я только «зажимаюсь», чувствую скованность. Вообще, я очень полагаюсь на интуицию. У отца она была очень развита, у меня гораздо меньше. У него была почти женская интуиция. На съемках он часто импровизировал, чувствуя материал, так сказать, «нутром», хоть и использовал обширные знания.

– Что такое искусство?

– Для меня это единственный способ познания мира, и думаю, самый правильный, поскольку оно затрагивает не только ум, но и душу, тело, все существо человека. Познание через творчество, пускай и не лишенное страданий, – вот путь художника. Я хотел бы создать произведение, которое помогло бы мне в постижении этого мира, от которого я, признаться, стою в стороне. Впрочем, в уединении, возможно, больше замечаешь, чем если ты втянут в общий поток. Дело еще и в том, что я живу, не полностью себя идентифицировав. Я русский по происхождению, но одновременно – итальянец. Не могу назвать Италию своей родиной, хотя живу здесь куда больше, чем в России. В общем, я словно в добровольном изгнании. Я всегда восхищался монахами-отшельниками, имевшими мужество удалиться в пустыню. Наверное, я бы так не смог, но, поставив себя на их место, понимаю, что для них означает подобное одиночество. В любом случае, раз судьба уже выбрана, я стараюсь найти в этом положительные стороны. Можно сказать еще и так: существуют два способа постижения мира: в движении и в покое. Я принадлежу к тем, кто выбирает покой.

– Ты ощущаешь ностальгию по родине?

– У меня ностальгия по детству с родителями – подобно тому, как мой отец ощущал ностальгию по Завражью. Но не могу сказать, что я скучаю по России, может быть, потому, что четыре года разлуки с отцом и мамой для ребенка, подростка значат очень много. Как я понимаю теперь, эти годы, с десяти до пятнадцати, очень важный период в формировании личности, и без родителей многое было упущено. Я должен был наверстывать лакуны потом, делаю до сих пор и не знаю, восполню ли пробелы до конца. В некоторых вопросах я очень инфантилен. Я вырос в спешке, проскочив мимо чего-то, может быть, особенно важного, и сейчас видны последствия этого. Да, нельзя сказать, что это были счастливые годы. Я считал Россию тюрьмой, потому что меня не выпускали, я не мог поехать к отцу. В подсознании это осталось… Для меня Россия – это Россия детства. Ну, а Россия романов Достоевского и Толстого, Россия поэтов, Россия с мощной культурой девятнадцатого века, – ее больше нет. Она сохранилась лишь в некоторых людях, как семейные реликвии. К счастью, такие замечательные люди еще есть. И если я приезжаю в Россию, то чтобы навестить их, а не улицы и музеи.

– Можно ли сформулировать, что упустил ты за годы разлуки с отцом?

– Хотя я и вырос в художественной семье и впитал с молоком матери тягу к прекрасному, но мне нужны были инструменты, чтобы это осуществить в чем-то осязаемом, нужен был добрый совет, практические наставления. Многие вопросы я хотел бы задать отцу и не задал, потому что сначала был слишком мал, а потом было уже поздно. Здесь, в Италии, я изучал античную историю и археологию, но не закончил курса, начал заниматься другим, что привело меня к занятию зрительными образами. Я не хотел стать кинорежиссером, хотя кино мне и нравилось. Но получилось так, что судьба вернула меня назад, к тому, чем занимался отец. И, кажется, с этим бесполезно спорить.

– Тебе снятся цветные сны или черно-белые?

– Цветные, и довольно часто. Иногда я вижу сны очень важные. Так, когда умер отец, я видел его во сне много раз. В двух или трех снах я с ним разговаривал о чем-то очень важном. Дед тоже снился. Один раз я видел обоих вместе. Это были прекрасные сны. Я настойчиво спрашивал их о себе и о смысле сущего, и ответ был примерно таким: сохранять спокойствие, ибо то, что должно случиться, рано или поздно случится, что я не должен чрезмерно усердствовать или ждать чудес – все само как-нибудь разрешится. Это были спокойные разговоры, они не давали мне точных ответов сразу, но в их присутствии мне было так хорошо, как будто они были со мной наяву. Иногда мне снятся странные сны – реальные до невероятности. И когда мне плохо, я вижу родителей во сне, особенно маму. Они подают мне знак, что со смертью все не кончается. Ушедшие от нас, они где-то есть, они существуют. Через несколько лет после смерти отца мне приснилось, что я говорю с ним по телефону, как в те четыре года разлуки. Я спрашивал настойчиво, хотел знать, где он и как он. Он мне говорил, что ничего не кончается, что там, как и здесь, только труднее. Как будто жизнь продолжается, с теми же вопросами, с теми же заботами, только в другой реальности. Этот сон меня успокоил.

– Ты себя любишь? Хотел бы ты быть другим?

– Я не люблю себя ничуть и хотел бы измениться… Это действительно моя проблема, я вижу свои недостатки и неудачно стараюсь их исправить. И это следующий мой недостаток; так оно и продолжается: любовь – ненависть. Я никогда ни в чем не уверен, хорошо ли я сделал то или иное. Когда меня оценивают высоко, я доволен, но потом быстро забываю о похвалах и снова впадаю в замкнутый круг закомплексованности.

– Ты знал нищету?

– Нищету – нет, скудость – да. Были трудности в жизни в России у моих родителей, это очевидно: это был всеобщий образ жизни, но была устойчивость, мои родители делали все, чтобы я себя чувствовал хорошо. У нас всегда за столом были гости и для всех находилась душевная теплота.

– Что такое богатство?

– Уж точно не деньги. Богатство – это мудрость. Моя мечта достичь такого возраста, чтобы, по меньшей мере, быть мудрым, как тот, кто видел, узнал и научился понимать сущность мира.

– Что тебя больше всего пугает в жизни?

– Насилие. Мне больно думать, насколько может быть жесток человек, насколько безжалостна наша цивилизация. Иногда мне кажется, что все это – только видимость. Животное убивает другое животное по необходимости, человек же – по более странным соображениям. Если у меня будут дети, меня будет страшить их судьба.

– Наверное, твой отец оставил огромное наследство?

– Да. Мне его наследства хватит с избытком. И не только мне – ведь это наследство чисто духовное. Когда я смотрю фильмы отца, я смотрю их сердцем, они меня всегда забирают настолько, что у меня не получается научиться технике съемок, могу только проживать их и наслаждаться, интуитивно догадываясь, как это сделано.

– Ты боишься старости?

– Нет. Смерть не пугает меня, потому что для меня она не существует. Страх не успеть сделать вовремя что-то важное – это есть. Я знаю, что еще не сделал того, что мог бы. С течением времени такая потребность становится все более насущной. Это уже невозможно откладывать, хотя я и не чувствую себя полностью готовым осуществить свое призвание.

– Ты женат?

– Был женат, но развелся.[87]

– По-твоему, человек бессмертен?

– Уверен, что да. Не знаю, в какой форме, в каком виде, но ничто не исчезает. Энергия сохраняется, преображается.

– У тебя были в жизни счастливые моменты?

– Да, конечно. Не могу сказать, что я счастлив. Я не очень-то верю в постоянное счастье. Счастье – это отсутствие боли. Когда нам хорошо с кем-то или мы влюблены, мы счастливы, но это только мгновенья, их нельзя остановить.

– Страдание тебя пугает?

– Для меня страдание и боль – в каком-то роде способы познания. Я не боюсь страдания, потому что пытаюсь использовать его, оно помогает мне вырасти. Я написал кое-что в самые трудные моменты – я чувствовал в это время реальный масштаб жизни и мира. В такие моменты получается передать что-то очень важное. И еще: когда я счастлив, мне трудно общаться напрямую. Можно быть счастливым через искусство, ибо искусство – это общение, но не прямое, а опосредованное.

– Когда ты плакал в последний раз?

– Не помню. Я редко плачу. Не могу расслабиться. Даже когда умер отец, я мало плакал и то лишь по ночам. Во сне я иногда плачу, но не знаю, наяву или действительно во сне, когда я чувствую себя свободным и распростертым. Мне легко прослезиться и трудно заплакать. Наверное, у меня такой характер. Даже в детстве я никогда не плакал от боли. Это не признак мужества, скорее, эмоциональная заторможенность.

– Какого ты мнения о женщинах?

– Мы совершенно разные и в то же время дополняем друг друга. У женщин поразительная интуиция. Иногда мне с ними трудно найти общий язык, порой кажется, что они поверхностны, но это не так, на самом деле они знают жизнь, а мне этого не хватает. Мы, мужчины, воображаем жизнь, женщина ее знает. Это касается не только быта, но и разных видов искусства. И это главное, что женщина вносит в нашу жизнь, ну и, кроме того, красота жизни, деторождения, земного бытия. Мы, мужчины, вечно рассеянны, в то время как жизнь реальна в каждое мгновение, и женщина об этом не забывает.

– Что такое любовь?

– Ну, это тайна. В России говорят, это болезнь. Я не согласен, но что-то в этом роде есть. Это одно из мгновений счастья, когда теряешь голову. Но любовь – это еще и способ познания, так же, как искусство, которому нужно учиться иногда через страдания.

Любовь – это что-то ужасно трудное, наверное, потому что очень простое… Мне тоже иногда трудно ощутить в себе любовь. Однако это самое важное: суметь не потерять чувства, несмотря на любые неурядицы.

– Тебе нравится быть влюбленным?

– Да. Страстная влюбленность, необязательно в женщину, но даже в идею, – это огромный опыт и школа жизни.

– Сейчас ты влюблен?

– Да. И я могу сказать, что я счастлив, вопреки всему. А там увидим. Но в эту минуту – да. Прекрасно, что никогда не знаешь, что случится завтра. Нет ни в чем уверенности. Но сейчас я влюблен.

Андрей Тарковский (младший) на презентации русского издания книги отца «Мартиролог». Москва, февраль 2008 года

В феврале 2008 года Андрей Андреевич Тарковский представил в Москве наконец-то изданную на русском языке книгу его отца «Мартиролог».

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

1986

1986 Февраль 1986 г.Я не подвел итогов минувшего года, ибо подводить?то было нечего. Я ничего не написал, кроме статьи о «Человеке без свойств», всё остальное не стоит выеденного яйца. У меня вышло всего два новых рассказа, из которых один был написан в 1979 году. Собственно

Часть пятая. Париж-Италия-Париж (1847–1852)[406]

Часть пятая. Париж-Италия-Париж (1847–1852)[406] Начиная печатать еще часть «Былого и думы», я опять остановился перед отрывочностью рассказов, картин и, так сказать, подстрочных к ним рассуждений. Внешнего единства в них меньше, чем в первых частях. Спаять их в одно — я никак не

1986

1986 24 января. Пятница Наткнулся на запись, собрание. Любимов:— Разрешите мне подытожить. Я убедительно прошу: все, кто желает… подать заявление, пусть подают… и я заверяю, что мы всех удовлетворим… На общих основаниях. Высоцкого я освободил. Я поставил условие, чтобы он

1986

1986 22 января – В Театре сатиры состоялась премьера спектакля «Бремя решений» Ф. Бурлацкого (роль президента США Джона Кеннеди).3 февраля – первая репетиция спектакля «Тени» по М. Салтыкову-Щедрину (А. Миронов – режиссер и исполнитель роли Петра Сергеевича Клаверова).16

1986

1986 23 января 1986Четверг.Г. Львов — звонил в кинопропаганду. Событие! Такого у нас еще не было. Пусть приезжает хоть каждый день, будем принимать на высшем уровне и пр.Сон дурной видел — Бобрынину Таню, которая сообщила мне, что у нас еще номер не вышел, а в Италии и Польше

2008/07/04 Из деревенского дневника (продолжение)

2008/07/04 Из деревенского дневника (продолжение) Кто сказал, что из-за стола нужно вставать с лёгким чувством голода? Из-за стола нужно вставать с острым чувством ярости! Только тогда можно добиться хоть какого-то результата. И то не какого-то, а воображаемого.Перед отпуском я

1986

1986 27. 9.1986. Джимбинов и Аверинцев были у Лосева на Отдыхе, рядом с домом Спиркина был пожар, испуганные Лосевы с бумагами вышли из дома. Лосев очень бледен, он повторял, что его книгу не печатают, ждут, когда он умрет; мрачен; работает каждый день, пишет 8 том «Эстетики» со

Часть первая. В ПАРИЖ! В ПАРИЖ! (1828-1863)

Часть первая. В ПАРИЖ! В ПАРИЖ! (1828-1863) Язык булыжника мне голубя понятней, Здесь камни — голуби, дома — как голубятни. И светлым ручейком течет рассказ подков По звучным мостовым прабабки городов. Здесь толпы детские — событий попрошайки, Парижских воробьев испуганные

Париж всегда Париж

Париж всегда Париж В тот день, 26 ноября 1985 года, в Москве разразился небывалый снегопад.Я еле добрался до Шереметьева, а там узнал, что все прилеты и вылеты отменены. Но мне повезло: у меня оказался билет на транзитный рейс Токио-Москва-Париж. В самолете было полным-полно

Не думать о смерти Баден-Баден – Париж 1986-1987

Не думать о смерти Баден-Баден – Париж 1986-1987 Арсению Тарковскому было суждено пережить сына…После курса химиотерапии в больнице Сарсель под Парижем у Леона Шварценберга состояние Андрея заметно улучшилось, и 11 июля 1986 года он покинул клинику. Марина Влади поселила

«Ни живым, ни мертвым» Париж – Флоренция 1986-1989

«Ни живым, ни мертвым» Париж – Флоренция 1986-1989 Когда умирает знаменитый человек, нередко вокруг его смерти возникает закулисная возня, недостойная его имени. Так, к сожалению, случилось и с Андреем Тарковским.В январе 1989 года Лариса Тарковская с горечью жаловалась