XI

XI

Мог ли Шопен жениться?

Бесспорно, мысль о женитьбе преследовала его. Сложность, однако, заключалась в том, что наш композитор, как говорили в те времена, «высферился», то есть стал чужаком в своей среде. Холостяк и артист, он мог бывать в аристократических салонах, мог быть любовником той или иной графини, но жениться? Его встретили бы таким смехом, каким кончается «Прерванная песнь» Ожешко. Аристократия могла допускать людей типа Шопена к своему столу, но родниться с собою она не позволяла. В наши уже времена мы знаем историю профессора Ашкенази, сноба, который холостяком бывал у всех Замойских и Потоцких, ездил на охоту и играл с ними в бридж, но когда женился и вместе с женой сделал визиты своим «друзьям», ни один из них не ответил на эти визиты взаимностью. Поэтому глубоко не прав Хедли, утверждая, что жена Шопена сыграла бы большую роль в так называемом «свете».

Женитьба в артистических кругах тоже была для Шопена делом невозможным. И прежде всего невозможной была женитьба на чужестранке. Хотя Шопен и совершенно сросся с парижской средой, он, пожалуй, просто не представлял себе свою супругу парижанкой. Прожив много лет в Париже, он жалуется в письмах к Соланж Клесинжер, что не овладел в совершенстве языком, что ему не хватает слов; что тут говорить о том, каково ему было бы изъясняться по-французски с самым близким человеком. В этом случае цена за супружество была бы чересчур высокой, а лекарство от одиночества — сомнительным.

Шопен мог жениться только на польке. Но и здесь аристократия была исключена. Ведь поляки лучше других знали, кем был отец этого «фортепьяниста»; учителем, в юности обивавшим чужие пороги, странником неизвестного происхождения. С ним можно было «дружить» и занимать у него в долг немалые деньги, но породниться?.. В Варшаве строились планы женить Шопена, но из этого сватовства ничего не получилось. К счастью, ему не прислали омнибусом жены из Польши… как Мицкевичу. Известно, что из этого вышло.

Думается, однако, что любовь Шопена к Марии Водзинской была тоже результатом планов ее братьев. В этом исключительном случае общественная ситуация складывалась так, — по крайней мере по мнению братьев, которые «пообтерлись» в свете, — что можно было говорить о замужестве графини с музыкантом. Вопреки тому, что обычно пишут чужеземцы, не ориентирующиеся в оттенках нашей магнатерии, Водзинские отнюдь не были крупной знатью. Были они скорее всего тем, что называлось «без пяти минут аристократия», семейством пообедневшим, с претензиями, отличавшимися большой и ничем не оправданной спесивостью. Разумеется, отец семейства, должно быть, мечтал выдать дочь «за графа», как еще выражались в начале XX века. Но братья Марии преотлично представляли себе свояка-музыканта, хорошо зарабатывающего, и сестру-графиню в роли пани Шопен. Они-то наверняка и обделали все дело, склонили на свою сторону мать. Одни они также знали, какова в Париже жизнь Шопена и что это значит в сравнении с Служевом — имением, которое все было в долгах и которому в довершение всего грозила конфискация.

Знатоки литературы утверждают, что Идалия в «Фантазии» — это пани Боброва. У меня нет никаких оснований, да, кажется, я их и не могу иметь, чтобы оспаривать это. Но ведь писатель, поэт не слепо копирует, он со множества цветов собирает свой мед. А Словацкий знал и панн Дельфину и особенно хорошо Водзинских. Они ведь несколько месяцев прожили под одной крышей. В подобных случаях людей можно узнать, а узнав — запомнить. Если мысль о том, что в действующих лицах «Фантазии» следуетвидеть Шопена и Дельфину, а также Водзинских и Марию, можно справедливо посчитать чересчур упрощенной, — хотя мне лично мысль эта весьма близка, — то, во всяком случае, у графа Респекта и его жены есть наверняка что-то общее со стариками Водзинскими. Читая подряд письма семьи Водзинских к Шопену, трудно отделаться от впечатления, что те как будто бы охотились за композитором. Сначала отзываются из Женевы — из того самого пансионата Патти, где они живут под одной крышей со Словацким, — Фелюсь Водзинский и Марыня (не забудем, ей тогда было пятнадцать лет); Водзинская посылает Шопену свои «композиции», Шопен медлит с ответом и в своем письме уже благодарит за приглашение «твоей уважаемой матушки» в Женеву. Кроме того, он вежливо добавляет; «как раз в тот самый вечер я импровизировал в одном из здешних салонов на миленькую тему той самой Марыни, с которой в давние времена я носился по комнатам в доме Пшенного…»

И тотчас же все проясняется; Водзинских связывали с домом Шопенов дружеские отношения. Мальчики жили у них «на квартире». В одном из более поздних писем к Шопену Водзинский, вспоминая детские годы, проведенные в доме Шопенов, сообщает любопытные для нас подробности об этом «пансионате». Так завязалось знакомство, которое в позднейшие годы скорее всего свелось к дружеским отношениям молодых панов Водзинских к своим воспитателям. Сама пани Водзинская «бывала» у пани Шопен — ее связывало с ней куявское происхождение, о чем вспоминает Фридерик в одном из писем. Но следует предположить что знакомство это было совершенно формальное, какими могли быть отношения, связывающие обнищавшую графиню с пани, которая принимала на пансион мальчиков! Не лишним будет добавить, что в последующие годы к этим «дружеским» отношениям стали примешиваться и финансовые. Старший из сыновей Водзинских, enfant terrible семьи, Антоний, задолжал пану Миколаю Шопену. Он не отвечает на письма своего кредитора, так что тот грозит обратиться с этим делом к отцу. Улучшили или ухудшили эти финансовые проблемы взаимоотношения между Шопенами и Водзинскими — неизвестно. Михал Скарбек, владелец Желязовой Воли, который был у Миколая Шопена в кармане, питал ко всей семье весьма нежные чувства, причем, покончив самоубийством вскоре после того, как сделал трогательную приписку к письму родителям Фридерика, совершенно запамятовал о долге и доставил тем самым пану Миколаю большие хлопоты и беспокойства. Антек не только нагрел старика Шопена на большую сумму, но время от времени был должен и Фридерику, не говоря уж о том, что, будучи в Париже, жил на его счет и терзал его своими запутанными житейскими проблемами: ведь он был на стороне карлистов в Испании, был ранен в Сарагоссе и, наконец, завел амуры с ученицей Шопена Мари де Розьер, женщиной весьма отзывчивой, но до чрезвычайности склонной к сплетням. Думается, эти-то братья — Казя, Феликс и самый старший, Антоний, — пришли к выводу, что Шопен будет для них удобным свояком. Парни эти были достаточно легкомысленны, чтобы ради собственной выгоды пожертвовать судьбой сестры, и уже настолько современны, что без презрения относились к профессии «фортепьяниста», бывшего завсегдатаем у Ротшильдов и Чарторыйских. Если «сердца их не льнули к сердцу» Юлека, то они были милы, беззаботны и к Фридерику относились сердечно.

Следующим шагом было письмо Терезы Водзинской-матери, доставленное Шопену неким паном Даровским. Нотабене: из писем Словацкого мы узнаем, что этот Даровский был одним из женихов Марии Водзинской, за которую его сватали его кузины, «две бабы из наших краев», как выражается Словацкий, — пани Оссолинская с дочерью. В этом письме пани Водзинская, как сентиментальная пани Респект, просит Шопена достать для нее альбом с автографами славных людей, средь коих, comme de raison[86], он пребывает. Предлог предлогом, но корреспонденциязавязывается, а податель письма, заинтересованным пан Даровский, несомненно, порассказал Шопену всякую всячину о панне Марии. Поразительная это была девица, о шестнадцатой весне расставившая такие сети. «Панна Марианна молода, но некрасива, однако достаточно мила и множеством обладает талантов…» — пишет Словацкий. И как-то в другой раз: «Панна Мария Водзинская, которая живет с нами, тоже унеслась в идеальную страну и ни о чем другом не грезит, только об отшельничьем домике над речкой, о черном платьице, о лекарствах для мужиков, о тополях, шумящих над пустынью, и об исповеди, в которой ей предстоит излить свою душу перед каким-то монахом…» Словом, романтичная паненка, прототип Стелки Респект или даже Дианы. Такой, вероятно, нарисовал ее Даровский Шопену, и, кто знает, не пригрезился ли в этот миг даже рассудительному Шопену отшельничий домик под тополями? Правда, Словацкий, знавший жизнь, хоть и был он нелюдимом, тотчас же прибавляет: «Я, однако, доказываю порою, что какой-нибудь пан подкоморий в стране ляхов, не испытывающий недостатка в шляхетской учтивости, талантах, усах, подковах и шпорах, выбьет из головы отшельничий домик…», но Шопеном вдруг завладели мечты. У панны Марии было то достоинство, что хоть она и «некрасива», но пробуждала в людях мечты, романтические мечты о любви и менее романтические — о личной, простой, будничной жизни, по крайней мере такой безмятежной и спокойной, как «на квартире» в семье Миколая Шопена. «Что же мешает чуточку помечтать?» — думал Шопен, все яснее видя перед собою эту Марыню. «А что касается панны Марии, — писал он Феликсу Водзинскому в Женеву, — то поклонись ей весьма учтиво, с почтением. Поразись и сам себе тихонько скажи: «Боже ж мой, как, однако, она выросла!»

Влюбился Шопен до беспамятства. Он влюбился потому, что холодно было ему в Париже, потому что одиноко было ему в великолепной квартире, потому что приходилось ему делиться Дельфиной с графом Флаолем и принцем Орлеанским, потому что передего глазами стояла картина домашнего счастья и покоя: жизнь его родителей.

Неизвестно, имела ли какое-нибудь отношение к Водзинской поездка четы Шопенов в Карлсбад, которую они совершили летом 1835 года, пожалуй, весьма отдаленное. Очевидно, главной целью этой готовившейся старательно, исподволь и давно поездки была встреча с сыном. Вот уж несколько лет пан Миколай в письмах Фридерику весьма прозрачно намекает на это. Ему пришлось преодолеть немало трудностей, чтобы получить паспорт. Если уж надо было хлопотать о разрешении на выезд, когда он хотел отправиться из Варшавы в Желязову Волю, то сколько же сил пришлось ему положить, чтобы выбраться за границу. Шопен благодарит пана Веселовского, мужа своей крестной матери, Анны Скарбек, и Фридерика Скарбека за то, что они помогли этому путешествию. Не их ли стараниями получил Миколай Шопен паспорт? Скорее всего можно предположить, что они заплатили долги своего брата Михала, что и позволило Шопенам отправиться в путешествие, связанное с такими расходами.

О встрече Шопена с родителями в Карлсбаде, о которой нам известно так немного подробностей, обычно лишь мимоходом упоминается в биографиях нашего композитора. Нам же кажется, что для Шопена она имела огромное значение. Прежде всего эта встреча была мгновением счастья, которые так редко переживал в своей жизни Фридерик. Это неожиданное, незаслуженное возвращение к детству, к ранней юности, это погружение в безмятежную атмосферу домашней жизни, к которой Шопен был так привязан, кажется солнечным лучиком, озарившим в общем-то тоскливое существование постепенно разочаровывавшегося артиста. Очень многое пишут о встрече Юлнуша Словацкого с матерью. Эта встреча окрашена в своеобразные трагические тона и пронизана безнадежной скорбью угасания и диссонанса. Все должно быть преодолено обоюдным усилием огромной, единственной в жизни любви. В карлсбадской встрече нет ничего от этой драмы. Вся она в безмятежной тональности, вся она — идиллия, «приглашение к счастью». Ничего удивительного, что встреча эта зарождает в Шопене веру в возможность личного счастья. После Карлсбада приходит Дрезден, который, прежде чем превратиться в «мое горе», станет открытием новых возможностей существования, правда существования в «теплых туфлях» и у камина, но при свете очага, которого Шопену так недоставало.

«Милые мои дети, — пишет Шопен из Карлсбада 16 августа, — первый раз получите вы письмо с папиным и моим писаниями. Радость нашу не описать! Обнимаемся и обнимаемся — что же можно большего? Жаль, что мы не все вместе. Карапуз чудесен! Как же бог к нам милостив! Пишу, и все нескладно; сегодня лучше ни о чем не думать: наслаждаться счастьем, до которого дожили! Это единственное, что у меня есть сегодня. Родители тс же, те же, как всегда, только что вот немножечко постарели. Ходим, водим матушку под руку, говорим о вас, подражаем злодеям племянникам, рассказываем, как много мы друг о друге думали. Пьем и едим вместе, друг другу услуживаем, друг на друга шумим. Я au comble de mon bonheure[87]. Te же самые привычки, те же самые жесты, та же самая рука, которой так давно я не целовал Ну, дети мои, обнимаю вас, и простите мне, что не могу я собраться с мыслями и о чем-нибудь другом написать, кроме как о том, что мы в этот миг счастливы, что всегда была у меня только надежда на это, а сейчас пришло это счастье, и счастье, и счастье.

От радости душу я вас в своих объятиях вместе со свояками, моих самых дорогих на этом свете.

Ш.

Пану Живному за музыку тысячи поцелуев, а пану Веселовскому, который приблизил на несколько десятков миль мне счастье, миллионы поклонов. Пану Фридерику Скарбеку dillo».

Среди писем Шопена мы отыщем и грустные, ивеселые, и ироничные, и горькие, и восхитительные, и содержательные, но счастливое только одно это. Факт, который решительнейшим образом подчеркивает значение этого эпизода в жизни Шопена.

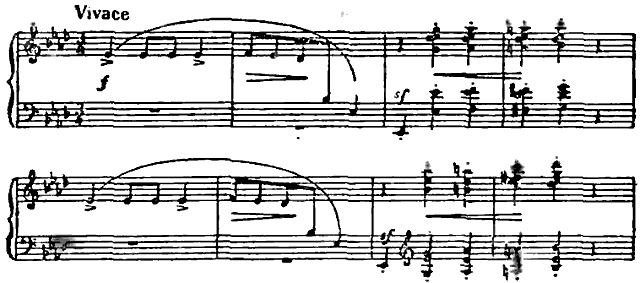

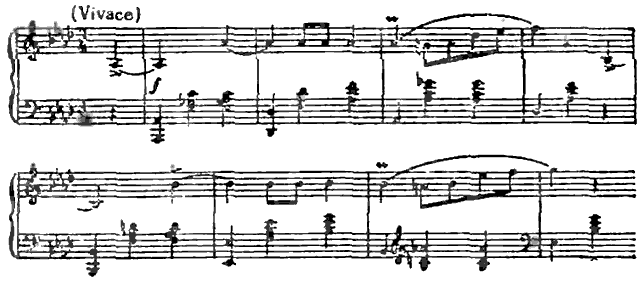

Этот светлый период в жизни композитора продолжался только месяц. Через месяц родители выехали в Варшаву, «слезы разлуки осушая надеждой, что Бог позволит им иметь еще континуацию свидания», — как писал на своем тяжеленном польском языке старый Шопен. Что-то от этого счастья, от этой радости осталось в «Вальсе ля-бемоль мажор (опус 34, № 1)», сочиненном в Дечинском замке у Тун-Хогенштейнов, где Фридерик провел вместе с родителями несколько последних дней перед разлукой.

Веселие вступлении, ясная первая тема, шутливые пассажи и мощно утвержденный шопеновский мотив (такты 51 и 52 и далее), упрямо повторяемый в коде, и, наконец, вея эта захватывающая кода — с дружеским подтруниванием в такте 270, 271, 272-м — словно бы картина этого «услужения друг другу», «покрикивания друг на друга». В этом очаровательном вальсе ни одного облачка — только солнце, только свет этого безмятежного летнего месяца. Над ним раскинулось необыкновенно чистое, голубое августовское небо. Нет и предчувствия осени! Как он не похож на следующий «Вальс ля минор», объединенный вместе с этим дечинским в одном опусе. Скорбь и беспросветная безнадежность выдают в нем уже иные, парижские настроения.

Ничего удивительного в том, что, когда в этом настроении Шопен приехал из Чехии в Дрезден и появился в доме Водзинских, он принес с собою еще это тепло встречи с родителями и стремление продлить счастье семейной жизни. И сразу же он стал «четвертым сыном» сентиментальной пани Терезы, за неделю своего здесь пребывания покорив все сердца, растрогав всех игрой этого «безмятежного» вальса из Дечина или же другого, который Марыня, способная пианистка, разучила вмиг. А когда через неделю Фридерик покидает Дрезден, в доме Водзинских становится сиротливо.

«Personne n’a d?n?,— пишет Марыня, — ou regardait toujours votre place habituelle ? table, puis aussi[88]… уголок Фрыцека. Стул всегда стоит на своем месте и, наверное, так и будет стоять, покуда мы останемся в этом доме…»

Итоги этих гостин можно было бы посчитать счастливыми, что подтвердило бы это длиннющее письмо Марыни, содержащее недвусмысленные выражения симпатии молодой девушки да и всей семьи к Шопену. Всей ли? Нам не очень-то хочется верить, когда экзальтированная девчушка пишет, что «отец издевался над всеми нами и сам смеялся для того только, чтобы не плакать…».

В очаровательном письме шестнадцатилетней девчушки сквозят уже и семейные заботы. Антося Водзинского в Дрездене с семьею не было, он еще оставался в Женеве, откуда предстояло ему продолжать свой вояж в Париж.

«Мама со мною говорит только о Вас и об Антосе, — пишет Мария. — Когда брат мой будет в Париже, прошу хоть немножечко позаботиться о нем, умоляю Вас. Если бы Вы знали, какого преданного друга имеете Вы в нем…»

Ага, значит, это Антось главный ходатай Шопена перед родителями! И тотчас же неглупенькая девчушка добавляет: «Друга, подобного которому трудно сыскать. Сердцем Антось честен, даже чересчур честен, потому как всегда все тянут из него жилы, а оттого что он очень безалаберен, он никогда ни о чем не думает, по крайней мере редко. Мы уж столько раз делали ему внушения [и так пишет шестнадцатилетняя, младшая сестра!], но я полагаю, что это к лучшему результату приведет, если он это услышит от Вас. Я знаю, как он Вас любит, и уверена, что Ваши слова станут для него непререкаемым авторитетом. Богом прошу, не будьте к нему равнодушны. Как же он будет счастлив, когда, находясь вдали от своей семьи, встретит дружеское сердце, которое поймет его… Вы хорошо знаете Антония, узнаете его еще лучше. Потом Вы о нем скажете, что он хочет показаться хуже, нежели есть на самом деле…»

Когда Шопен, еще полный счастливых впечатлений, читал это письмо в своем великолепном жилище на Шоссе д’Антэн, он наверняка задумался над этими словами. Это была первая капелька тревоги, просочившаяся в его влюбленное сердце. Человек женится не только на любимой женщине, но и на всей ее семье. Было над чем поразмыслить.

В октябре Антось уже в Париже. Он приезжает в самый разгар занятий Шопена, его уроков, визитов, встреч со знакомыми. «Ma ch?re maman, — пишет он в Служев. — Вот уж три дня я в Париже. Сразу же по приезде… встретил Фридерика. Мы провели вместе целый вечер. Вы, мама, правы были, говоря, что он не переменился, только похорошел… Видимся мыкаждый день, и даже письмо это пишу сейчас у него, порою отрываясь, чтобы послушать играющего Фридерика».

И в конце:

«Милая моя мамочка, я бы просил как возможно скорее прислать мне новый сукурс (что-нибудь около 2000 фр) Дорога, первая экипировка, инсталяция много стоили, да еще пани Патти пришлось мне заплатить в Женеве 500 фр. по какому-то давнишнему счету […].

Фридерик встает из-за фортепьяно и говорит: «Скажи там, что я всех их страшно, ну прямо страшно люблю».

Но и пан Миколай не дремал вдалеке, тотчас же пишет он сыну, давая ему понять, что знает об отношениях, завязавшихся у Фридерика с Водзинскими:

«Ты вспоминаешь об Антосе; не было бы пребывание в Париже ему во зло! Я опасаюсь, что он не сумеет ограничить своих расходов, но ты не давай ему понять, что мог бы что-нибудь дать ему в долг, это ведь не было бы доводом дружбы; ему следует подымать о бережливой, жизни, даже самые обильные источники иссушаются». И тут же, словно бы мимоходом развивая свою тайную мысль: «Как вижу я из твоих писем, пребывание твое в Дрездене было для тебя приятным, если уж намереваешься поехать туда на следующий год, только следовало бы постараться, чтобы поездка эта не поглотила бы с таким трудом собранных за зиму плодов твоего труда».

В сердце старика-отца закрадывается тревога, но Шопен мыслит иначе. Пока что он «страшно, ну прямо страшно их любит». Всех! Даже Антося. До такой степени, что даже отца заверяет — вопреки очевидным фактам, — что опасаться нечего. В следующем письме пан Миколай пишет: «Очень порадовало меня известие, что ты доволен Антосем, что он тебе нравится; я опасался только его безалаберности к рассеянности, мне у него известных, я рад, что в этом отношении ты меня успокаиваешь…»

Но это, однако, был не конец перипетиям с Антосем Водзинским. Шопен получил длиннейшее письмо от пани Терезы по поводу этого «шалопая», как называла его мать, ну, а потом начались фокусы с деньгами, Испания, Сарагосса и Мари де Розьер, о чем мы уж не будем больше говорить. Нас интересует то, что Фридерик даже на эту бездарь Антося смотрел сквозь розовые очки, относясь к нему снисходительно и с расположением.

Кто же, как не любовь, надел на него эти очки? В этом единственном в жизни Шопена случае мы можем говорить о любви в самом обычном значении этого слова. Как и каждое чувство, очень общо определяемое этим словом, оно было весьма сложным. В нем, как и обычно, сплелась иллюзии и грезы, неосуществимость и неопытность, человеческая скорбь и желание выплакать на чьих-нибудь верных коленях свои неудачи и свое одиночество. В этом единственном случае можно также говорить серьезно о матримоннальных намерениях Фрыцека. Отправляясь в Дрезден, Фридерик был уже совершенно подготовлен для этой любви, он должен был влюбиться в эту девушку. Рассказы о ней и смутное припоминание времен, «когда у Пшенного в доме гонялись» за маленькой Марыней, желание, которое завладевает мужчиной на двадцать пятом году жизни, желание свить семейное гнездо, то, что Марыня была полькой — девушкой из усадьбы, — наконец, пример семенного счастья своих родителей, который был у него перед глазами, все эти карлсбадские настроения, оказавшие на него столь серьезное и сильное влияние, — все вместе предопределило эту любовь. Не последней причиной, пробудившей это чувство в сердце Шопена, была наверняка и встреча с одним из ребятишек Людвики, по всей вероятности с Генрысем, которого Шопены взяли с собою в путешествие, чтобы показать его дядюшке. Этот «чудесный карапуз» разбудил в Шопене такие естественные отцовские чувства. Наклоняясь над головкой сынишки любимой сестры, он, наверное, подумал «Ах, если бы и у меня был такой!»

В этом чувстве не было ничего от романтической бури, — может, скорее что-нибудь от грез о «домике отшельника», которые высмеивал даже Словацкий. Это не было фантастическим, космическим чувством, которое бросило мадам д’Агу в объятия двадцатитрехлетнего Листа, ничего от озера Гарда, по которому Красинский возил переодетую в пажа Дельфину, ничего от романтического восхождения к снежным вершинам, ничего от той Венеции, где пани Боброва, Мюссе и даже Жорж Санд казались чем-то нереальным, каким-то бледным призраком в черном гробу гондолы.

Это чувство было гораздо проще, обыденнее, гораздо человечнее. Что же обыденнее мечты о доме, о ребенке, о руке мудрой, доброй женщины, руке, прикасающейся ко лбу, на котором выступили капельки пота, капельки усталости и болезни?

Ему незачем было скрывать это чувство, и об этом трещали все сороки. Вся Варшава знала, зачем на следующий год, опять в сентябре, собирается он в Мариенбад и Дрезден, а Словацкий в своей поэме утверждает, что он узнал о предполагающейся свадьбе Марыни и Шопена на вершине пирамиды Хеопса. Видно, эти самые сороки принесли ему туда на хвосте эту весть.

Разнообразнейшие планы строили в семье Шопенов, чтобы в 1836 году повторить столь удачное свидание. То пани Юстына одна должна была ехать в Мариенбад, то вместе с Изабеллой. В конце концов ни один из этих планов так и не удался, и до конца дней своих Шопен никого, кроме Людвики, из своих родных так и не увидел больше. Сам же он в конце лета поспешил в Мариенбад и, встретивши там Водзинских, мать с дочерьми, вместе с ними отправился в Дрезден. В Дрездене постоянно жил пан Мачей Водзинский, дядя cтарика Водзинского, и потому время от времени Дрезден становился штаб-квартирой семьи. Старый Мачей Водзинский был окружен уважением всего клана, наверняка приправленным корыстными расчетами на наследство, от которого Водзинские, всегда испытывавшие недостаток в средствах, несомненно, не отказались бы.

С этим пребыванием в Дрездене — осенью 1836 года — связано куда больше легенд и рассказов, нежели с каким-нибудь еще периодом жизни великого маэстро. Что там было, как там было, что сочинил Шопен pour mademoiselle Marie, что только переписал ей в альбом, что они обещали друг другу и какова во всем этом была роль пани Терезы, — об этом мы никогда уже не узнаем. Достаточно того, что был какой-то «сумеречный» час, когда молодые люди побеседовали, после чего они стали почитать себя за жениха и невесту. Все это, однако, было расплывчато и неясно. Проекты на будущее облекались в чрезвычайно туманные формы, и об окончательном завершении дела венчанием речи не шло вовсе.

Пани Тереза все взяла в свои руки и помолвку Марии оговаривала множеством условий. В расчет тут принималось и здоровье Шопена: ведь прошлой зимой он перенес грипп с осложнениями (это было новое обострение притаившегося туберкулеза, и в Варшаве даже распространился слух о смерти Фридерика). Как сообщает пан Миколай, Винцента Водзинского, отца Марин, слух этот весьма обеспокоил. Одним из условий, поставленных пани Терезой, было также согласие этого самого отца на свадьбу. Согласия Мария так никогда и не добилась.

Вся эта помолвка в «сумеречный час» кончилась ничем. Почему? Пани Тереза в своих письмах упирает на здоровье. «От этого все зависит», — пишет она. Все биографы Шопена в последнее время подчеркивают это обстоятельство, объясняя им отказ от обещания. Мне это кажется неправдоподобным. В те времена понятия о туберкулезе, «чахотке», были еще весьма туманны, представления о его заразности — и того неопределеннее. Проблемы профилактики, гигиены не существовало. Здоровье — и этому можно привести множество подтверждений — никогда не было препятствием в женитьбе. И не оно было наиглавнейшей причиной расстройства женитьбы Шопена. Были, по-видимому, еще какие-то сплетни о Шопене, Пани Кощельская — Юзя, младшая сестра Марыни, утверждает, что причиной охлаждения Марии и ее матери к Шопену стало известие о его романес Жорж Санд. Саму Жорж Санд в ее известном письме к Гжимало еще мучает совесть из-за Водзинской, и она прямо спрашивает, может ли эта крошка дать ему счастье? Но к тому времени, когда начался роман великой писательницы с гениальным музыкантом, вся эта его история с Марией Водзинской как будто бы заглохла. Были там и еще сплетни, — кто знает, не Антось ли их и распускал? Пани Водзинская прямо обвиняет Шопена во лжи (подчеркнуто автором письма!), когда тот обещал исполнить ее приказания (это уже я подчеркиваю), что, думается, весьма покоробило Фридерика. Ответ на письмо, обвинявшее его во «лжи», весьма сух; правда, письмо — это лишь «конверт» письма Антося… из Пампелуны. Шопен в нем утверждает, что «так как я вас уважаю, то и не лгу». Это первая холодная нотка, которая слышится в словах Фридерика. Он и в самом деле начинает чувствовать, что сыт по горло всей этой семейкой. Единственно по-настоящему нежные слова адресует Шопен маленькой Терезе, самой младшей, крохотной сестричке Марии, воспоминания о которой артист сохранит в своем сердце, грезя о другом счастье.

Есть и еще одни момент. Следует предположить, что отец Водзинский в какой-то миг вдруг опомнился и сказал Марии и жене правду. «Не отдам я дочери за фортепьяниста! Можете выбросить это из головы!» — или что-нибудь в этом духе. Наверное, это оскорбительное для семьи Шопенов упрямство отца и отголоски его дошли до четы Шопенов и их дочерей. Чем иначе объяснить гневные слова энергичной Людвики, которая неоднократно в позднейших письмах вспоминает семейство Водзинских и рассказывает о своих с ними встречах. В этих словах чувствуется глубокая обида, которая не могла быть вызвана одним только фактом расстройства женитьбы Шопена. Это злопамятство Людвики, вероятно, было вызвано какими-то весьма оскорбительными выражениями — граф Водзинский, видимо, как-то показал себя в этом деле.

А в сущности, я думаю, что главная причина, расстроившая помолвку в «сумеречный час», была гораздо проще. Мария просто не любила Фридерика. Не любила она и Юзя Скарбека, за которого вышла замуж по расчету, потому что был он графом, был он красив, а имения их расположены по соседству. Мария была девушкой молодой, но рассудительной. «Пусть Антось учится, — говорит мама Водзинская, — ибо братья его не много умеют, а стыдно было бы, кабы женщины выше всех братьев оказались». Мария, бесспорно, была «выше» не только своих незадачливых братьев, но и многих других современных ей молодых людей. Она была очень талантлива; выполненный ею портрет Шопена завоевал большую популярность; она хорошо играла даже такие вещи, как баллады Шопена. Рисуя свои девичий автопортрет, она наверняка чересчур поскромничала, подчеркивая свое безобразие. На фотографии, которая запечатлела ее на сороковом году жизни, она предстает перед нами женщиной со следами несомненной былой красоты, черты лица ее свидетельствуют об энергии и интеллигентности. В ее уме, фигуре, манерах было что-то мужское. Она, правда, была очень юна в эпоху «сумеречного часа», но все же должна была постичь ценность такого человека, как Шопен. Ей льстило, ее трогала его любовь. Она уважала великого человека. Но любить? Никогда. Если бы она любила его, для нее не существовали бы ни здоровье Фридерика, ни все его романы, ни запрещение отца. Она победила бы все это.

Мы говорим это не без оснований. Когда ее стало тяготить официальное замужество с дегенеративным Скарбеком (он был не то импотент, не то унаследовал от дядюшки Михала из Желязовой Воли совершенно иные склонности), когда она встретила молодого арендатора с мужниных фольварков и действительно полюбила его, для нее уже ничего не стали значить никакие светские предрассудки. Она по тем временам совершила героический поступок: она добивалась развода и признания брака недействительным, не убоявшись разглашения тайн алькова, и, наконец, обвенчалась с любимым человеком, Владиславом Орпишевским. Долгие годы она была счастлива с ним.

Жила она во Флоренции. «Кто бы узнал в этой постаревшей, походящей на польского прелата давних времен, который полноту свою подкреплял выдержанным венгерским вином, кто бы узнал в сей массивной матроне эту хрупкую, молоденькую Зузю с берегов голубого Лемана», — говорит ее брат Антоний Водзинский. В ней произошли те самые перемены, которые так превосходно и так безжалостно показал Толстой в эпилоге «Войны и мира», рисуя постаревшую Наташу.

Словацкий был хорошим пророком. «Пан подкоморий из страны ляхов», не испытывающий недостатка в шляхетской учтивости, талантах, усах, подковках и фольварках, выбил у панны из головы отшельничьи домики и парижскую роскошь. До конца дней своих она играла на фортепьяно, которое выбрал для нее у Плейеля Шопен. Но любила она папа Орпишевского.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК