Мария Верниковская НА ТЫЛОВОМ ФРОНТЕ Записки корреспондента

Мария Верниковская

НА ТЫЛОВОМ ФРОНТЕ

Записки корреспондента

Мария Викентьевна Верниковская, журналист, заслуженный работник культуры РСФСР. С 1931 по 1958 год жила и работала в Магнитогорске.

Автор книг о металлургах — «Рабочий директор», «Индустриальные новеллы», повести «Ненаписанные страницы».

В годы Великой Отечественной войны ей, корреспонденту газеты «Магнитогорский рабочий», было поручено выпускать листовку «Больше стали фронту!» в мартеновских цехах металлургического комбината.

О памятных событиях фронтовых лет рассказывает она в своих записках.

Время тушует, сглаживает в памяти пережитое, но когда мысленно оглядываешься назад, то четыре тяжелых года войны встают в воспоминаниях как спрессованный монолит, вобравший горе и редкие радости, слезы и взлеты души. Они, эти годы, разом отрезали, отодвинули все, что было безмятежным, бестревожным.

Может быть, по закону контраста впитала память нашу последнюю редакционную массовку. Мы едем на грузовой машине куда-то в глубь степи, к сопкам, к горе Мохнатой, поросшей низкорослыми березками и густым кустарником.

Куда ближе легендарная гора Магнитная! На правом склоне ее сохранилась березовая роща, и добраться туда пешим ходом — пустяки. Но там нет речки, там за спиной грохочут взрывы аммонала и клубится по небу, переваливаясь дугою, дымный шлейф.

Мохнатая гора совсем иная. Она — приют тишины, отгороженности от города-завода. В редколесье нашлось где повесить волейбольную сетку, и наши «промышленники» — Саша Дерябин, Анатолий Чебыкин, Гриша Зарубин и даже их сумрачный «зав» — Николай Смелянский в азарте гоняют мяч. Ретушер Сима Капустина в белом платье, с венком из полевых цветов, скинув тапочки, затевает игру в пятнашки.

Мужской «половины» у нас больше. Сугубо «женскими» были отдел писем и наш — отдел культуры, которым заведовала поэтесса Людмила Татьяничева.

До самой войны я ни разу не переступила порог заводской проходной. Только дома от мужа-строителя знала, что там сооружают огромный литейный цех и что на многометровой трубе строители написали какой-то особой краской цифры «1940». Это была последняя мирная стройка. В первые же недели войны в этом цехе проведут опытные плавки броневой стали, а потом отольют башни для танков…

А тогда к нам в отдел часто приходили преподаватели, студенты, артисты. Я завела небольшую тетрадочку, в которую записывала некоторые встречи, казавшиеся мне значительными. Приведу несколько записей последних предвоенных месяцев:

«…Сегодня приходил преподаватель пединститута Ведерников. Он занимается сбором фольклора. Его рассказ настолько нас захватил, что Л. Татьяничева решила ехать в Янгельку, записывать сказы».

«…Приехал писатель М. Колосов. Здесь он был как корреспондент «Правды». Восторгался городом, металлургами. Делился воспоминаниями о недавней поездке на строительство железной дороги Акмолинск — Карталы».

«В цирке выступает известный иллюзионист артист Али-Вад (Вадимов), награжденный медалью «За трудовое отличие». Принес нам краткий обзор по истории иллюзионов. Оставил также свои воспоминания о встречах с Чапаевым в 1919 году. Вадимов работал в политотделе Уральского укрепрайона, где руководил театром «Восход пролетарской культуры». Театр обслуживал красноармейцев. Василий Иванович всячески помогал становлению пролетарской культуры. Когда решили создать цирк и нашелся дрессировщик, он выделил цирку одну из своих лошадей. Чапаев был на первом представлении и горячо аплодировал каждому номеру. Особенно, когда увидел свою «ученую» лошадь».

Теперь, читая эти записи, удивляюсь, с каким наивным восторгом воспринималось окружающее, как глухи мы были к нарастающим раскатам надвигающейся военной грозы. И когда война встала у порога, — не сразу, не в первый день мы прониклись всей мерой опасности. Да, люди устремлялись в военкоматы, просились на фронт. Но над Магниткой не летали вражеские самолеты, не сбрасывали бомбы, не было затемнения. Здесь внешне все оставалось прежним, и это как-то затормаживало восприятие надвинувшейся большой беды.

У меня первым ощущением была тревога за брата, служившего в армии на Украине. Это была личная боль, личная тревога, еще не вобравшая в себя боль страны. Но вот 3 июля в пронзительной тишине мы услышали голос Сталина: «…Братья и сестры, друзья мои…» — и щемящее чувство большой всеобщей тревоги охватило душу.

Ушли на фронт наши «промышленники» — Гриша Зарубин, Саша Дерябин, Анатолий Чебыкин, выпускающий Миша Кирьянов, ответственный секретарь Анатолий Догадов. Ушли — и не вернулись в редакцию. Саша Лозневой вновь стал военным моряком. Надели солдатские шинели наш тишайший, застенчивый художник Геннадий Шибанов и совсем еще юный фотограф Боря Ерофеев. Проводили на фронт журналистку Раю Бейлис и учетчицу отдела писем Лиду Воскобойникову.

В редакции появилась Лена Разумова. Она, беременная, эвакуировалась из Орла за несколько недель до родов. Ее муж — летчик — на четвертый день войны вылетел на бомбежку вражеских позиций, и о его судьбе ничего нам не известно. Теперь резкого разграничения между отделами уже не было. Все подчинено суровому велению времени: «Больше металла фронту!»

Война входила в жизнь не только взрослых, но и детей. Шестилетняя дочь, вернувшись из детсада, рассказывает: «Нам сегодня дали глину и велели лепить войну. Я лепила танк, самолет и корзиночку». — «Разве корзиночка — война?» — спрашиваю Юлю. «Ну, раз глина осталась…» Через несколько дней дочь возвращается домой с новым сообщением: «У нас сегодня была новая музыкантша. Она приехала из Метродзержинска. Нет, Петродержинска. И мальчик еще один оттуда. Их город рядом с Украиной, и его бомбят фашисты. Мальчик рассказывал, как один житель забрался на крышу высокого дома и видит — летит немецкий самолет. Дядя быстро спустился, взял зенитку. Ты знаешь, зенитка — это ведь ручной пулемет. Так он сбил этот самолет. А мальчик этот очки фашистские захватил».

Мама встречает меня с глубоко запавшими глазами, в которых, застыла непроходящая печаль и тревога: от брата нет вестей. Одно короткое письмо пришло еще летом. Ни словом не обмолвившись о войне, брат пишет:

«…Я сфотографировался, но не знаю, удастся ли получить фотографию и выслать вам».

Фотографию он успел выслать. На ней брат запечатлен в военной форме, в пилотке, со значками парашютиста-десантника и «Ворошиловского стрелка». 13 августа, в самый трагический месяц оборонительных боев на Юге, он писал из действующей армии — коротко, сдержанно:

«Дорогие мои! В настоящее время нахожусь жив и здоров, что вас главным образом волнует и что могу вам написать. Правда, вас интересует узнать подробнее про меня, но всему нужно иметь время, которого я не имею. Вот уже больше месяца, как я от вас не получал писем. Все благополучно ли? Обо мне не беспокойтесь. Живите дружнее. Ну, на этом кончаю свое короткое письмо. Целую всех крепко».

Воздушно-десантная часть, в которой служил брат, вступила в бой далеко от границы, на Сумщине. Августовское письмо из действующей армии оказалось единственным и последним.

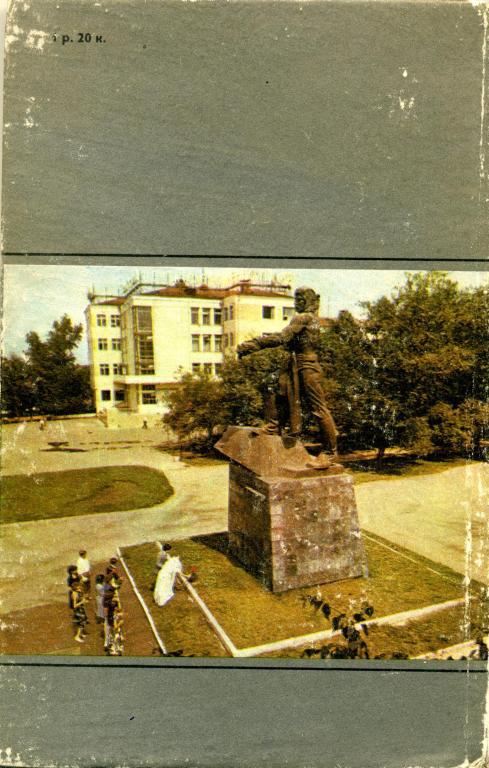

Теперь, когда доводится бывать в Магнитогорске, я иду к индустриальному техникуму, где учился брат и откуда уходил в армию. Здесь у входа на мемориальной доске значится его имя. А в украинском селе Дьяковка у братской могилы, где покоится мой брат, растет елочка, привезенная мною с Урала.

Всю войну мы жили тревожным ожиданием и хрупкой надеждой, что вот-вот получим от брата весточку. Я поступила на курсы медицинских сестер запаса. Днем — работа, вечером — занятия. Теперь редакционные задания связаны с заводом, его людьми. Изредка я еще делаю записи:

«…Сегодня взволновала встреча с кузнецом Смагиным в железнодорожном цехе горного транспорта. Он встретил меня молча. Я села на скамейку и смотрела, как он выхватывал из огня раскаленные заготовки и ожесточенно бил по ним ручным молотом. На душе тоскливая тревога: немцы у самой Москвы. А тут еще закопченные стены деревянной кузницы и жесткое с рыжеватыми усами сумрачное лицо Смагина. Всем своим видом он, казалось, говорит: «Сидишь? Ну и сиди». Я и сидела, ждала, когда он заговорит. И вот, сунув в огонь заготовку, Смагин сел рядом на скамейку, достал кисет, закурил.

— Да-а, — вдруг проговорил он протяжно, словно продолжая начатый разговор. — Наша гора Магнитная, как железная крепость. И в людей влила железную силу. Фашистский немец еще не познал этого. Но познает непременно, когда расшибет лоб».

Было это 17 октября 41-го, и запись моя в тетради кончалась так:

«В эти дни, когда немецкие войска подошли к Москве, во мне не гаснет вера, что мы покончим с Гитлером так, как Александр Невский — с псами-рыцарями…»

Я привожу здесь свои записи потому, что они связаны с людьми, навеяны встречами с ними. В военную пору, в какой-то миг они открыли корреспонденту свою душу — душу народа.

Вскоре появилось в обиходе забытое слово — госпиталь. Его оборудовали в двух рядом стоящих школах — восьмой и тридцать первой. Нас, новоиспеченных сестер запаса, направили сюда на помощь медперсоналу. На запасные пути прибыл санитарный эшелон. Мы принимали из вагонов и укладывали на носилки раненых. Они были ОТТУДА. Они несли в себе запах пороха и крови. Мы шли с носилками через плотную толпу женщин и детей, обступивших длинный состав. Женщины с тоской и слезами вглядывались в бледные измученные лица, в надежде увидеть кого-то своего — мужа, отца или, как я, — брата.

Хирургом в госпитале был старейший магнитогорский врач Степан Кириллович Головин. Сутулый, сухощавый, с густыми нависшими бровями и длинными седыми усами, он одет по-военному — в китель и сапоги. Степан Кириллович сутками не покидал операционную. Он распорядился, чтобы и мы, начинающие медсестры, присутствовали на операциях.

Степан Кириллович, усталый, после операций зачастил в палату, где лежал молодой красивый веселый парень с густой черной шевелюрой. У него была ампутирована нога ниже колена. Культя была страшной: очевидно, опасаясь газовой гангрены, полевые хирурги сделали продольные разрезы. И хотя обширная рана затягивалась, культя раздувалась и была похожа на раскрытый зонт с синими и пунцовыми полосами.

— Слушай, — глухо говорил раненому Головин, — ты молодой, сильный, будешь жить долго. Но к твоей «трубе» не подойдет ни один протез. Неужели будешь скакать на деревяшке, как инвалиды гражданской? Надо сделать ампутацию. «Трубу» твою отрежем чуть выше колена. Потом подберем протез, и ты будешь молодцом.

— Нет, — резко возражал парень.

Может, он боялся повторной операции, может, того, что нога станет еще короче. Но хирург не отступал. Не одну самокрутку выкурили вместе, и, наконец, согласие солдата было получено.

Степан Кириллович, участвовавший в гражданской войне, встречаясь с увечьем людей, думал о их жизни, о том, чтобы это увечье меньше приносило в будущем страданий физических и нравственных.

Как-то в затишье между операциями Степан Кириллович вспомнил гражданскую войну, на которой тоже был хирургом. Тогда в полевых условиях довелось ему удалить осколок из сердечной мышцы.

— Все хотел описать этот случай в медицинском журнале, да так и не собрался, — говорил он с сожалением.

И я собиралась тогда написать о Степане Кирилловиче, да так и не собралась. Кроме короткой дневниковой записи. Военная обстановка бросила меня на другой участок — на выпуск листовок «Больше стали фронту!»

В середине сорок второго года редакция газеты «Магнитогорский рабочий» организовала выпуск трех листовок: «Больше чугуна фронту!», «Больше стали фронту!» и «Больше проката фронту!» Их выпускали Зоя Ефимова — на домнах, Лена Разумова — в прокатных цехах, я — в мартеновских. Еще затемно, в шесть часов утра, уходили мы с пачками листовок на завод. Снежные хлопья слепят глаза. От резких порывов ветра едва удерживаешься на ногах. Кажется, вот ветер подхватит сейчас тебя, закружит, опрокинет, и крепче прижимаешь к себе пачку листовок.

На площади у проходной пустынно, под ногами гулко скрипит снег. «А там, на фронте, люди в окопах, может, и не спали», — мелькает в голове, и убыстряешь шаг.

Нас ждали доменщики, сталевары, прокатчики. Ждали, собственно, не нас, а сводку Совинформбюро. (На обратной стороне листовки непременно печатали сводку.) Надо было часть листовок раздать ночной смене, встретить утреннюю, собрать материал для следующего выпуска.

Социалистическое соревнование в войну приобрело форму и содержание сурового военного быта, трудовых атак фронтовых бригад. Был такой лозунг: «Фронтовая бригада — боевое подразделение в тылу, а каждый член бригады — боец действующей армии тыла». А в сентябре 1942 года в жестокие дни Сталинградской битвы в мартеновских цехах появился плакат: «Пусть факелом в борьбе твоей за сверхплановую сталь будет одно слово — Сталинград!»

В ту зиму, когда шли бои на Волге, сталевары Магнитки впервые стали переводить сверхплановый металл на вес танков. Обозначат на доске показателей рядом с фамилией сталевара цифру — 120 тонн, и он, довольный, говорит: «А я сегодня дал Сталинграду два тяжелых танка».

На фронтовых вахтах отличались многие сталевары. Но звездой первой величины был среди них Михаил Артамонов. Высокий, широкоплечий, с темными горящими глазами, он работал с какой-то дерзкой удалью. «Мишка идет на таран», — говорил он, устремляясь к печи. Работал Артамонов на третьей печи и одним из первых стал плавить броневую сталь. Он рвался на фронт. «Туда надо, в ту жаркую схватку», — не раз повторял с горечью Миша. Как-то мы поместили в листовке снимок: танк, а в овале рядом — фотография Миши под крупным заголовком «Танк Михаила Артамонова». Он торопливо выхватывает у меня из рук листовку и, сдвинув на лоб синие очки, впивается в сводку Совинформбюро. Я жду, когда Артамонов перевернет страницу и увидит себя. Но лишь мельком взглянув на снимок, он машет рукой, и под темной кожей резче проступают скулы: «Мне бы не на картинке, а в настоящем танке». Он подвигает на лоб очки и смотрит в глазок печи. Смотрит долго, как будто видит ту даль, где пылает огонь войны. Это солдат без шинели, как и его товарищи.

Зима была тяжелой. Мороз достигал пятидесяти градусов. Тысячи людей шли расчищать железнодорожные пути, а потом вновь возвращались в цех и вставали к печам. Стойкость, ожесточенно-молчаливый героизм металлургов воодушевляли и нас, газетчиков. Письма наших товарищей, воевавших на фронте, обостряли чувство долга. Анатолий Догадов писал с Волховского фронта:

«…Мы по колено в болотах, а голова бродит газетными темами, как пивной чан. Доведется ли только (очень сомнительно) переварить когда-либо эти темы: «Истребители танков», «Ночь перед атакой», «Фрицы бегут по болоту», «По танку — огонь!» и т. д. и т. п. Как хочется хотя бы одним глазком взглянуть на ближайшее будущее, на светлые дни. А сейчас спешу на огневую позицию. Привет!»

Воин-артиллерист и на огневой позиции оставался в душе газетчиком. Но воплотить свои замыслы, дожить до светлых дней ему не довелось. В начале сорок четвертого года Анатолий Догадов погиб.

Выпуском листовок руководил заместитель редактора газеты «Магнитогорский рабочий» Анатолий Иванович Селиванов. Человек нелегкой личной судьбы, он отличался суровой замкнутостью. Прописан был с женой и маленькой дочкой в гостинице, но жил на казарменном положении в редакции, в своем маленьком кабинете. Иногда в редакции появлялась его жена — в шали, в черной дохе и больших мужских валенках. Она несла перед собой кастрюлечку, обернутую чем-нибудь теплым. Но вряд ли Анатолий Иванович съедал то, что приносила ему жена. Хмурый, с землистым цветом лица, он зябко кутался в накинутое на худые плечи пальто и, не разгибаясь, сидел над правкой материалов. Журналист он был первоклассный, глубоко партийный. Пощипывая левой рукой густую бровь, нещадно правил наши заметки, часто заставлял переделывать. Правил так, что каждое его слово, фраза придавали статье мускульную силу, ясную мысль, убежденность. Это был учитель строгий и требовательный до жестокости, но с ним хотелось работать, забывалось об усталости.

В выпуске листовок нам активно помогали сами рабочие. Часто заходили в редакцию сталевары Каминский и Верховцев. Оба степенные, неторопливые, уже в годах. Яков Верховцев еще в двадцатых годах строил дорогу Карталы — Магнитогорск, когда и города, и завода еще не было. Потом ушел в армию. Вернулся в только что построенный мартеновский цех. Был шлаковщиком, подручным сталевара, а теперь стал опытным сталеваром. От этих людей веяло твердым спокойствием, внушительностью. Они охотно рассказывали о работе цеха, о своих товарищах.

Яков Васильевич Верховцев и Каминский были старше меня лет на пятнадцать. В их отношении к нашей листовке «Больше стали фронту!» и к ее корреспонденту проявлялись заинтересованная участливость старших, стремление ободрить, помочь и материалом, и советом. Как-то Каминский получил с фронта письмо от брата и тут же принес его нам. Письмо фронтовика поместили в листовке.

К концу второго года войны в первом мартеновском цехе появился молодой сталевар в солдатской гимнастерке — Владимир Пряников. Он уходил на фронт добровольцем, год провел на передовой. Был тяжело ранен. Из госпиталя вернулся в цех, на свою шестую печь. Его назначили старшим фронтовой комсомольско-молодежной бригады, и теперь с солдатской отвагой и упорством водил он свою бригаду в трудовые атаки.

Сутками не покидал завалочной машины Леонид Максимович Старусев. В первые годы строительства Магнитки он был кузнецом, строил мартеновский цех и остался в нем. Невысокого роста, подвижный, с темными живыми глазами, с вечным загаром на лице, Старусев подавал в печи мульды с шихтой. Пламя, вырывавшееся из печи, обдавало его нестерпимым жаром, а он нажимал и нажимал на рычаги. Осталось в памяти худощавое лицо сталевара четвертой печи Алексея Корчагина. Не было в нем ни удали Артамонова, ни степенности Каминского и Верховцева, его отличали особая деревенская застенчивость и тихий окающий говор. О таких обычно говорят: дух смирен, да сердце рьяно. К нему льнули юные ремесленники, которых война оторвала от деревни, от родных. Это были смоленские, курские, орловские парнишки. 26 тысяч их прибыло в Магнитогорск в первый год войны. Им выпало осваивать профессии строителей и металлургов. Насквозь пронизанные морозным ветром, в гулко стучащих ботинках на деревянной подошве, они поутру стайками бежали к проходной. А вечером возвращались в плохо отапливаемые общежития на свои двухъярусные койки.

Алексей Корчагин не раздражался от их бесконечных вопросов, от того, что кто-то засыпал у горячих труб. Он терпеливо учил их скоростному сталеварению. С виду тихий и безответный, он стал знаменитостью потому, что плавил сталь, ставил рекорды со своими неоперившимися помощниками, которые еще числились учениками ремесленного училища № 13.

Выпуск листовок был частью нашей журналистской работы. С нас не снимали обязанность организации материалов для «большой» газеты — «Магнитогорский рабочий» и многотиражки «Магнитогорский металл». То, что требовало более обстоятельного разговора, выносилось на страницы газет.

Врезался в память один эпизод той поры как предметный урок для журналиста. Первый мартеновский цех, который был мне особенно близок: там работали Артамонов, Корчагин, Каминский, Верховцев, Старусев — чаще всего завоевывал первенство на фронтовой вахте мартеновцев. Итоги соревнования подводились ежедекадно. В начале сорок второго года, самого драматичного по военной обстановке, в цехе вдруг возросли потери металла. Получена «холодная» плавка на печи № 5. На первой печи металл ушел в заднюю стенку, и печь простояла на ремонте четыре часа. Сгорели откосы на соседней печи, ее дважды останавливали на горячий ремонт. И все это в течение нескольких дней. Конечно, люди уставали, работали по полторы-две смены, недоедали, недосыпали, но разве это могло сравниться с тем, что испытывали люди на фронте, каждую минуту рискуя жизнью? Так думала я, готовя материал. 15 июля в газете «Магнитогорский металл» появилась моя остро критическая корреспонденция. В тот же день мне позвонила секретарь горкома партии Любовь Яковлевна Комирева и очень деликатно дала понять, что надо учитывать, в каких тяжелейших условиях работают люди, что они тяжело переживают случившееся и к бичеванию их на страницах газеты надо относиться осмотрительнее.

В ту пору мы, журналисты, по условиям военного времени многого не знали и не могли знать. Не было в нашем обиходе слов броня, броневая сталь. Это был военный секрет. Не знала и я, что в те дни в цехе шла напряженная борьба за сокращение времени при выплавке не просто стали, а броневой. Плавка броневого металла увеличивалась до двадцати часов. Это сокращало выход металла. Уже после войны директор комбината Григорий Иванович Носов в одной из статей писал:

«Необходимо было на военных марках стали добиться длительности плавок во всяком случае не больше, чем на рядовом металле. За скоростное сталеварение боролись с огромной энергией мастера производства и разливки, сталевары и их подручные, работники шихтового двора, все рабочие, все инженерно-технические работники. Соревновались коллективы цехов, бригад, сменперсонал отдельных печей. Это дало свои результаты. Во втором квартале 1943 года средняя продолжительность легированных броневых плавок сократилась до 16,2—16,3 часа».

Уже в августе 1942 года выплавка стали возросла более чем на шесть тысяч тонн. Накануне 25-й годовщины Красной Армии наша листовка сообщала:

«Сталевар первого мартеновского цеха Михаил Артамонов установил непревзойденный рекорд: он сварил плавку высококачественной стали на три часа раньше срока».

В декабре 42-го была построена пятая доменная печь. В те дни сводки с фронта скупо сообщали:

«Наши войска в районе Сталинграда и на Центральном фронте, преодолевая сопротивление противника, продолжали наступление на прежних направлениях».

Магнитогорцы понимали: новая доменная печь внесет весомый вклад в битву за Сталинград.

Зоя Ефимова, присутствовавшая на пуске печи, вспоминает:

«Приехал на пуск секретарь обкома партии Н. С. Патоличев. Рядом с ним стояли на площадке директор завода Г. И. Носов и управляющий трестом «Магнитострой» В. Э. Дымшиц. Первой плавкой руководил мастер А. Л. Шатилин. Он заметно нервничал. Ведь все делалось с одной мыслью: быстрее, быстрее. Вот канава оказалась недостаточно просушенной, и, когда пошел чугун, произошел взрыв. Раскаленный металл в вихре искр устремился на литейный двор. Все окуталось густым паром. Меня схватил секретарь парткома П. И. Рахомяги, потащил в сторону, закрыл мое лицо своим бушлатом. У Патоличева и Дымшица дымились воротники пальто. Искры и мне подпалили пальто. Ночью я его лицевала и всю войну ходила в нем «с рельефами». Но этот случай не ослабил ликования людей. Новая домна встала на военный учет».

Зоя Павловна Ефимова, теперь работник научной библиотеки Воронежского университета, прислала как ценную реликвию листовку «Больше чугуна фронту!» за 19 сентября 1943 года.

Уже позади Сталинградская битва. Наши войска стремительно наступают на всех направлениях, и в этот день листовка сообщает:

«Сегодня вся страна слушала приказ Верховного Главнокомандующего о взятии города Брянска. На сменно-встречном собрании доменщики дали клятву работать по-фронтовому».

Мастер второй доменной печи Пономаренко и горновой Цапалин пишут в листовке:

«Недавно наш коллектив получил ответственное задание: дать стране остродефицитный металл — ферромарганец. Мы знаем, что он нужен для танков, брони судов, для грозного советского оружия… Мы обязуемся давать в сутки по 35 тонн ферромарганца сверх плана».

Здесь же речь идет и о другой помощи. Доменщики решили помочь восстановлению освобожденной от оккупации Курской области и выделяют из своих резервов электромоторы, станки, наковальню, слесарный и кузнечный инструмент, отчисляют в фонд помощи свой двухнедельный заработок. В листовке, сообщившей об этом, помещено и обращение: «Какое участие принял ты в сборе теплых вещей для Красной Армии?»

А строители завершали сооружение шестой доменной печи. Строили трудно. Об этом слышала дома, когда муж после трех-четырехсуточного отсутствия еле приходил, чтобы отоспаться. Главной силой на стройке были те же мальчишки. Работали на холоде, на пронизывающем ветру.

25 декабря 1943 года был получен чугун новой шестой домны. В наших листовках была помещена приветственная телеграмма:

«Родина и наша славная Красная Армия никогда не забудут самоотверженной работы магнитогорцев в деле непрерывного наращивания производственных мощностей и снабжения военной промышленности металлом…»

Помню многолюдный митинг в помещении цирка и выступление академика И. П. Бардина, возглавлявшего государственную приемочную комиссию:

— Пуск каждой доменной печи всегда является большой победой, но домны военного времени — это победа на фронте!

Радостно встретили собравшиеся сообщение директора комбината о том, что первые часы работы домны прошли успешно, оборудование работает хорошо.

Спустя двадцать лет мне довелось побывать на пуске девятой доменной печи, не похожей на все остальные: с двумя летками. И задувал ее все тот же Алексей Леонтьевич Шатилин. В белой рубашке, строгом костюме со многими орденами, он спокойно и чуть торжественно встал на борт горновой канавки. Кудесник и доменный академик в рабочей спецовке, вспомнил ли он тогда, как задувал печи в суровые годы войны, как здесь, в глубоком тылу, обжигало его огненными взрывами? Рядом с ним стояли (все те же) рабочие — некогда мальчишки военного времени. В знания и опыт их он надежно верил, потому что все эти годы был их учителем. Пуск девятой мощной домны был мирным праздником строителей и доменщиков. Потому и надел Алексей Леонтьевич свой выходной костюм.

А первая плавка чугуна шестой домны в декабре 43-го была мощным салютом Магнитки нашим войскам, успешно наступающим по всему фронту. В те дни сводки Совинформбюро сообщали о «весьма ожесточенном» налете нашей авиации на Берлин…

В цехах появились новые лозунги, призывающие металлургов встать на боевые вахты в честь городов, освобожденных от фашистских захватчиков. Это были Курск, Орел, Харьков, Днепропетровск, Киев…

Сохранилась гранка моей корреспонденции «Трудовой салют» из сортопрокатного цеха 12 апреля 44-го. Это был день освобождения Одессы.

«…В конце марта, когда войска 3-го Украинского фронта ринулись к воротам Одессы, все бригады сортопрокатного цеха встали на боевую вахту «За советскую Одессу!» Тогда на коротком митинге прокатчики сказали: «Беззаветным трудом поможем фронтовикам вернуть Одессу в семью советских городов!» В тот же день смена коммуниста Т. Козина прокатала сверх плана 250 тонн металла. Темп в работе нарастал по мере того, как новые бригады вставали на боевую вахту, а новые рекорды утверждали трудовую доблесть прокатчиков. 227 тонн — в смене Литовченко, 240 — в смене Сиданченко.

В цехе мелькали листовки и плакаты с именами победителей боевой вахты. А на огромной географической карте передвигались красные флажки от одного населенного пункта к другому, уверенно приближаясь к Одессе».

Чем ближе к Одессе подходили наши войска, тем больше сверхпланового металла записывали на боевой счет прокатчики. 27 марта досрочно закончил выполнение плана коллектив стана «300» № 1, а на другой день на стане «500» смена Козина выдала последние тонны металла в счет квартального плана.

«…Сплоченный коллектив коммуниста т. Козина на боевой вахте никому не уступил первенство в соревновании и выдал дополнительно к плану 2439 тонн металла. Магнитогорский металл шел в наступление вместе с освободителями Одессы. Вот почему приказ Верховного Главнокомандующего о взятии Одессы был встречен участниками боевой вахты с огромной радостью и воодушевлением. Вчера, когда гремели салюты в честь освободителей Одессы, сортопрокатчики подвели итог своего боевого наступления — 40 тысяч тонн сверхпланового металла».

Расскажу об одном невыполненном задании. Редактор Алексей Ильич Сафонов вызвал меня и сказал:

— Сегодня в клубе строителей показательный суд будет над одной… — тут редактор замахнулся на крепкое слово, но, спохватившись, снял пенсне и снова водрузил на место, добавил: — Дадим материал об этом судебном заседании.

В плохо освещенном зале клуба сидели одни женщины, некоторые из них были с детьми. Молодая женщина в стеганой куртке, с худеньким, задубевшим до черноты лицом, одиноко сидела в отдалении на скамейке. Судья в накинутом на плечи пальто зачитала заявление жителей барака, из которого я сумела понять лишь то, что Роза Байдерина работает бетонщицей на стройке, имеет двух малолетних детей.

— Она закроет ребятишек и до вечера они под замком, — гневно говорила выступавшая свидетельница. — Холодные, голодные, ждут мать, а она приводит чужого. Конечно, не с пустыми руками тот идет. То картошку тащит, то дрова. Окна застеклил, пол починил. Это ладно. Так ведь ночевать оставляет. Предлагаем выселить.

Непокрытая голова Розы клонилась все ниже, но лицо ее оставалось безучастным. Вслед за первой давала показания вторая соседка. Неожиданно гулко хлопнула дверь, и все обернулись. В клуб вошел невысокого роста человек в шинели и сапогах. Вошел и остановился в дверях. Несколько секунд он оглядывал зал, снял солдатскую шапку и решительно шагнул к Розе. Она встрепенулась, но тут же сникла, растерянно смотрела на него. Да и все мы, присутствовавшие, оторопели от его появления. Ни на кого не глядя, солдат подошел к Розе и твердо сказал:

— Роза, пойдем домой.

У судьи перехватило горло, она судорожно сглотнула и сказала:

— Здесь идет суд.

— Я знаю, мне рассказали в бараке, — так же твердо ответил солдат. — Я — муж Розы, и я ей судья. Меня отпустили с фронта на три дня. Нам хватит этого срока, чтобы разобраться во всем.

Он положил руку на плечо Розы и попросил суд отменить заседание. Никто из присутствующих не решился его прервать или возразить ему. Солдат помог Розе встать, подал ей лежащий рядом полушалок, застегнул на ней куртку и повел к выходу мимо притихших соседок.

Когда я рассказала обо всем редактору, он в волнении снял и тут же надел пенсне, но слов выговорить не смог, только махнул рукой. Я поняла, что отчета с «показательного» суда в газете не будет…

Все тяжелые военные годы редакция и типография газеты «Магнитогорский рабочий», помещавшиеся тогда в четырехэтажном жилом доме на Пионерской улице, были спаяны крепким товариществом. Машинистки, корректоры, наборщики, печатники, журналисты — все жили одним делом: выпуском газеты и листовок. Все понимали, что печатное слово имеет свою силу воздействия на людей, оно тоже оружие. Работали, не считаясь со временем, с усталостью, дружно. Бывало, в ночное дежурство каждый приносил по две-три картофелины. Их закладывали в общую кастрюлю. Ели без хлеба, запивая ягодно-фруктовым чаем. Тут не обходилось и без шуток.

Наша неугомонная Сима Капустина, возглавлявшая партийную организацию, решила к встрече Нового года поставить спектакль силами детей сотрудников редакции и типографии. По вечерам в ее комнате с банками красок, клея, с обрезками бумаги и картона собирались дети всех возрастов. У многих отцы были на фронте, некоторые семьи получили похоронки, и Симе хотелось подарить детям праздник. Под руководством Симы ребята клеили бумажные костюмы, маски, шапочки, мастерили елочные игрушки. Я написала какой-то нехитрый сценарий, стремясь, чтобы каждый ребенок принял участие в постановке. В красном уголке редакции проводили репетиции. Анатолий Догадов в письме с фронта писал:

«…Узнал, что дети рабочих типографии и редакции готовят праздничную программу и что дочь моя Ира аккуратно ходит на репетиции в красный уголок. О домашнем ее поведении мне отлично известно, но что представляет Ира в таком окружении, в обществе своих подружек, я не знаю. А очень хотелось бы знать. Прошу убедительно сообщить мне об этом. Одновременно хочется узнать о журналистах Магнитки, кто там остался, как поживает газета…»

По вечерам «на огонек» в редакцию приходили наши постоянные авторы, местные поэты. Бывали артисты Московского театра сатиры, эвакуированного в Магнитогорск. Людмила Константиновна Татьяничева организовывала редакционные «среды». На них приглашали рабочих, строителей, учителей, врачей эвакогоспиталя, военных. Помню выступление генерала Борзикова, вернувшегося с фронта по ранению и назначенного начальником танкового училища.

Однажды на «среде» должен был выступать Михаил Артамонов, наш «броневой» сталевар. Люди собираются, а его нет. Жил он неподалеку, в «доме сталеваров», и я пошла за ним. На стук никто не открыл. Дверь не заперта, захожу. Комната небольшая, с одним окном, тесно, голо, неуютно. Посередине — стол и лежит на нем кусок хлеба. Миша спит на узкой кровати в верхней одежде. С изумлением я увидела под ним толстые подшивки нашей газеты довоенной поры. Они служили ему матрацем.

На мой оклик Миша быстро открыл глаза, сел и уставился на кусок хлеба, оставленный, верно, ему на ужин.

— А я совсем забыл про «среду», — говорит он, поднимаясь с газетных подшивок.

Мы молча идем с ним в редакцию. О чем и как он будет выступать на «среде», я не волнуюсь: знаю, скажет то, что надо и как надо. Я думаю о том, что он, голодный, пойдет потом в цех, в ночную смену, на тяжкую горячую работу. Наверно, там, у печи, он забудет про голод, забудет себя.

Через много лет я приду в этот мартеновский цех, где после войны Михаил Артамонов стал мастером, Героем Социалистического Труда. Подхожу к третьей печи, где он работал, — и перед мной проносятся военные годы. Отдельные воспоминания вспыхивают в памяти и сплавляются в единую жизнь тех суровых лет. Военное прошлое этого цеха, плавившего броневую сталь для фронта, — это частица и моего прошлого.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Миф № 4. Едва только обозначилась угроза полного поражения в войне, Берия предложил Сталину создать заградительные отряды, чтобы страхом удержать разбегающуюся армию на фронте. Руководимые Берия заградотряды свирепствовали на фронте, расстреливая чуть ли не всех подряд, кто покинул свои боевые позиц

Миф № 4. Едва только обозначилась угроза полного поражения в войне, Берия предложил Сталину создать заградительные отряды, чтобы страхом удержать разбегающуюся армию на фронте. Руководимые Берия заградотряды свирепствовали на фронте, расстреливая чуть ли не всех

У Марины Цветаевой (От парижского корреспондента «Сегодня»)

У Марины Цветаевой (От парижского корреспондента «Сегодня») Живет Цветаева очень далеко — почти за городом. Приехала ненадолго, может быть, до Рождества, и к Парижу приглядывается с особенным, одним только русским знакомым волнением.Марина Цветаева совсем молода: шапка

На фронте

На фронте 18 ноября 1915 года майор Черчилль отплыл во Францию, чтобы присоединиться к своему полку — Оксфордширским королевским лейб-гусарам, стоявшим в ту пору в Сент-Омере. Сразу же по прибытии Уинстона принял его друг, главнокомандующий британским экспедиционным

МАРИЯ I ТЮДОР (МАРИЯ КРОВАВАЯ)

МАРИЯ I ТЮДОР (МАРИЯ КРОВАВАЯ) (род. в 1516 г. – ум. в 1558 г.) Королева Англии. Восстановила в стране католицизм и жестоко преследовала сторонников Реформации.Мария I правила Англией совсем недолго – с 1553 г. до ноября 1558 г. Но за этот короткий период в Англии было сожжено

13. На фронте

13. На фронте Современников Ремарка шокировала его брутальность. Он мог свободно (но не при дамах!) грязно выругаться, абсолютно при этом не смущаясь. Более того, он открыто говорил, что в словах «задница» и «дерьмо» больше жизненной правды, чем во всей мировой литературе

Первый орден корреспондента

Первый орден корреспондента Редакция делает все, чтобы отметить работу бывшего собкора. В Кремле мне вручают высокую по тем временам награду — орден Трудового Красного Знамени. Надо ли говорить, что я был счастлив его получить. Это было признание того, что Аджубей не

«Ошибки» контрразведчика и корреспондента

«Ошибки» контрразведчика и корреспондента …Язвы прошлого. Их хватает в нашей политике даже в далеком Бангкоке. В Москве бушуют ветры перемен, а здесь все по-старому, как в не столь далекие времена. Стоило нашему молодому, принципиальному консулу Саше Петракову

Моя вторая родина – Узбекистан Интервью Анджея Дзиковского, собственного корреспондента варшавского журнала «Дружба» (8 июля 1979 г.)

Моя вторая родина – Узбекистан Интервью Анджея Дзиковского, собственного корреспондента варшавского журнала «Дружба» (8 июля 1979 г.) Спою старикам, чтоб и парни могли Гордиться скакавшим под пули. Нашли его шапку от дома вдали, А сердце у милой в ауле… В горах молодым про

Федор Елисеев Казаки на Кавказском фронте 1914–1917 Записки полковника Кубанского казачьего войска в тринадцати брошюрах-тетрадях

Федор Елисеев Казаки на Кавказском фронте 1914–1917 Записки полковника Кубанского казачьего войска в тринадцати брошюрах-тетрадях От составителя Более 80 лет отделяет нас от Первой мировой войны — Великой, как называли ее в России. Как и в других войнах, в ней отличались

Михаил Соловьев Записки советского военного корреспондента

Михаил Соловьев Записки советского военного корреспондента Предисловие История Советского Союза, освещающая жизнь страны во всех ее проявлениях, еще не написана. При чины этого ясны. В СССР нет свободной печати, следовательно, отсутствует та информация,

Глава XX Тяжелая болезнь. Состояние признается безнадежным. Поступление в больницу святого Луки. Переписка с «Сан». Подготовка к похоронам. Написание некрологов. Чудесное выздоровление. Интервью женщины-корреспондента. Рецидив болезни. Постепенное выздоровление. Выписка из больницы. Меланхолия. Заба

Глава XX Тяжелая болезнь. Состояние признается безнадежным. Поступление в больницу святого Луки. Переписка с «Сан». Подготовка к похоронам. Написание некрологов. Чудесное выздоровление. Интервью женщины-корреспондента. Рецидив болезни. Постепенное выздоровление.

М. Верниковская ЛИЦОМ К ОГНЮ

М. Верниковская ЛИЦОМ К ОГНЮ Мои встречи с Николаем Ильичом Савичевым чаще всего проходили у доменных печей Магнитогорского комбината. Гудит, надрываясь, печь, готовят канавы к выпуску чугуна горновые, и всегда вместе с ними мастер. Не сразу отличишь его среди других. Он

М. Верниковская ПОСЛЕДНЯЯ МОБИЛИЗАЦИЯ

М. Верниковская ПОСЛЕДНЯЯ МОБИЛИЗАЦИЯ Родной уральский край! Высокие горы оградили тебя от суховеев, как сторожа-великаны встали у твоих подземных кладовых, и чем ты суровей, тем сильнее человек, полюбивший тебя, назвавший своим краем. А тот, кто научился любить свой

НА ФРОНТЕ

НА ФРОНТЕ В прощальный час поет фагот: Герой погиб, прощай! Война гремит! И смерть не ждет… В живую цель стреляй! Кто сердцем трус, тот в погреба; Война не твой удел. Аэроплан… Внизу стрельба! Военный смел. А город пуст. Но страх внутри, Но страх заполз в дома… А горд пуст. И

ОТ ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА «ПРАВДЫ»

ОТ ВОЕННОГО КОРРЕСПОНДЕНТА «ПРАВДЫ» ЛИНИЯ РУДАКОВА Уже десятый рассвет встречал в своем узком окопе Леонид Рудаков. Шли дожди, тяжелые тучи заслоняли небо, или солнце согревало землю, а жизнь Рудакова не изменялась. Он сидел у своего маленького ящика с черной трубкой на