Дмитрий Шостакович

Дмитрий Шостакович

Д.Д. Шостакович

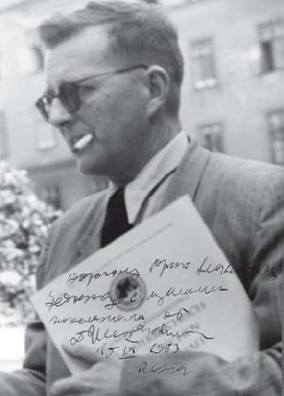

Фотография с дарственной надписью: «Дорогому Юрию Александровичу Федосюку с лучшими пожеланиями от Д. Шостаковича. 15 VI 1953. Вена»

Удивительно, что природа одарила столь выдающегося человека ничем не примечательной внешностью[39]. Всё самое обычное, непамятное: рост, сложение, черты лица. О таких в документах пишут: «Особых примет нет». Я близко видел многих известных советских композиторов своего времени: А. Хачатуряна, Д. Кабалевского, Р. Глиэра, Ю. Шапорина, В. Шебалина – все они отличались внешностью запоминающейся. Шостакович, самый знаменитый из всех, внешне был самым неприметным, «неиндивидуальным». Карикатуристы могли «ухватиться» только за фонтанчик волос на макушке и чуть заострённый нос, что иногда придавало ему сходство с нахохлившимся воробьём. Но только иногда, эпизодически; вообще же эта аналогия случайна. Интеллигент – несомненно, «очкарик» – и более ничего о внешности его сказать было нельзя.

Впервые я увидел его на эстраде Колонного зала Дома союзов на Первом съезде Союза композиторов в 1948 году. Тихон Хренников в обширном докладе подверг уничтожающей критике «композиторов-формалистов, оторвавшихся от народа», и в первую очередь Шостаковича, досталось ему и от других ораторов. Выступавшие либо каялись, если были причислены к формалистам в печально известном постановлении Центрального комитета коммунистической партии об опере Мурадели «Великая дружба», либо сами обрушивались на этих формалистов. Все с нетерпением ожидали: что-то скажет Шостакович, формалист номер один?

И вот вышел невзрачный человек в очках и быстрым интеллигентским тенорком без бумажки и явно неподготовленно произнёс довольно спокойную речь: о том, о сём, что музыка, дескать, должна быть близка народу, что сам он сейчас работает над тем-то и т. п. Удивило отсутствие в выступлении ноток покаяния. Он как будто и не чувствовал себя обвиняемым, говорил о том, что можно было бы сказать в любое другое время. Ему недоумённо похлопали и отпустили с миром: дескать, большой ребёнок, не осознал по-настоящему. Только сидевший через ряд от меня композитор В. Захаров, человек резкий и грубый, отпускал во время речи Шостаковича язвительные реплики в его адрес, но не в полный голос.

Брошюра с постановлением ЦК ВКП(б) «Об опере “Великая дружба” В. Мурадели»

Любопытно, что сокрушительная критика «формалистов» смолкла сравнительно быстро. Говорили, что кто-то сумел убедить её инспиратора Сталина в крайне неблагоприятном резонансе мировой общественности и, как ни странно, тот внял: персональная опала с раскритикованных была снята, дабы они делами доказали, что исправляются. Уже осенью 1948 года Шостакович был включён в делегацию деятелей советской культуры, посланную в США. По возвращении они выступали со своими впечатлениями в ВОКСе. Тут я увидел и услышал Шостаковича вторично, с очень близкого расстояния. Белый зал ВОКСа был заполнен знаменитостями, а я стоял в дверях, прямо напротив выступавшего. Здесь я понял, что Шостакович не из тех людей, которых характеризует статичный, фотографический образ, он раскрывается только «кинематографически», то есть в движении, мимике, речи, – и вот тут-то индивидуальности хоть отбавляй! Он говорил необычно, без тени официальности, слишком быстро и вместе с тем свободно, но крайне нервозно. В руке он держал папиросу, но, говоря, забывал затягиваться, она оставалась за спиной, гасла; вспоминая о ней, он снова неловко её зажигал, она снова гасла, постепенно рассыпаясь в потной руке, тогда он закуривал новую. Он весь был в речи, стараясь как-то отрегулировать вырывавшийся стремительный поток впечатлений-слов, и эта беспокойная манера выступления подкупала своей искренностью, полнейшим отсутствием заученности и театральности.

Вскоре мне довелось побеседовать с Шостаковичем лично. Меня попросили взять у него интервью для итальянского журнала «Realta Sovetica». Я выразил сомнение в том, что такое светило легко согласится принять интервьюера от безвестного журнальчика. Не знал я тогда, что Шостакович не умел отказывать. По телефону он сказал мне, что приболел ангиной, но готов принять меня лёжа в постели.

Жил он тогда в огромном доме на Можайском шоссе (ныне Кутузовский проспект), где получил квартиру, как он сам сказал, в 1946 году. Собственно, это была не одна, а две смежные квартиры, объединённые в одну: промежуточная стена была прорублена, а правая входная дверь на лестничной площадке заколочена. Мне открыла симпатичная рыженькая женщина – жена композитора Нина Васильевна и провела через анфиладу комнат в самую дальнюю – спальню. На широкой постели из-под ватного одеяла виднелись очки и нос композитора, он изучал какую-то нотную тетрадь. Над белой деревянной кроватью висела писанная маслом картина, изображавшая двух пышных белогрудых дам. Больше на стенах ничего не было.

Интервью опубликовали, но журнальчик «Realta Sovetica» сейчас не найти. Нет его и у меня, поэтому приведу самое интересное из сохранившейся записи.

Шостакович сказал, что в последнее время он много и напряжённо работал. Только что закончил сочинение музыки к кинофильму «Падение Берлина», недавно на III пленуме Союза композиторов исполнялась его новая «Песнь о лесах», посвященная сталинскому плану преобразования природы СССР. Идея зародилась вскоре после опубликования постановления об этом плане, много помог поэт Е. Долматовский, написавший удачный текст. Ещё до пленума «Песнь о лесах» исполнил государственный оркестр под управлением Е. Мравинского – «одного из лучших дирижеров».

– Это кантата или оратория?

– Я предпочитаю называть эту вещь кантатой, «оратория» звучит слишком пышно и громко.

В творческих планах – опера «Октябрь», непосредственно об октябрьских событиях 1917 года в Петрограде на либретто Владимира Луговского (теперь мы знаем, что эту оперу написал не Шостакович, а Мурадели). Закончил три части нового квартета, сейчас работаю над последней, четвёртой.

Недавно завершился III пленум Союза композиторов, где я прослушал много новых произведений. Отрадно, что в музыку приходят новые, молодые, силы. В первую очередь отмечу симфоническую поэму студента 4-го курса бакинской консерватории Дж. Джангирова «По ту сторону Аракса». Тема – иранский Азербайджан, часть азербайджанского народа, искусственно разделённого, продолжает находиться под иранским игом. Прекрасное сочинение, несмотря на молодость автора, очень зрелое. Хорошее впечатление оставили вещи другого азербайджанца, Ниязи, – «Мугам» и «Раст». Отмечу также «Сон Степана Разина» молодого композитора Г. Уствольской, кантату «За мир» – очень злободневное произведение ленинградца А. Маневича. С большим удовольствием слушал по радио Виолончельную сонату Прокофьева… Пленум показал, что наша музыка на подъёме, появляются новые силы.

Много занимаюсь общественной деятельностью, это большая нагрузка. Я старый депутат Дзержинского района Ленинграда, не реже раза в месяц приходится выезжать в Ленинград. Депутат Верховного Совета РСФСР. Веду активную работу в Союзе композиторов, слежу за музыкальной деятельностью. Член Советского комитета борьбы за мир, член комитета по подготовке к 70-летию Сталина – сегодня первое заседание, но, как видите, не могу присутствовать.

Впечатления от поездки в США: музыканты с трудом выходят на поверхность (так, буквально). Чтобы композитору попробовать новое произведение, нужны немалые средства, а где их взять? Кто побогаче, может подготовить концерт, разослать билеты, и то публика не придёт. Кто беден, тот не может, пробиться можно только с трудом. Положение советских композиторов несравнимо, им всё предоставляется бесплатно: оркестры, помещения и т. п.

Итальянскую музыку очень люблю, трудно назвать самого любимого композитора, я всех люблю. Пожалуй, прежде всего Верди, но и Россини, и Пуччини. Очень люблю итальянскую народную песню, богатую мелодикой. Из современных итальянских композиторов интересен Риэтти; Казеллу не люблю. К сожалению, не был на недавнем концерте Карло Цекки, не был тогда в Москве, в своё время слушал его как пианиста.

Осенью отдыхал в Сочи, в доме отдыха «Правда». Летом работал над «Песнью о лесах» на даче в Комарове под Ленинградом.

Когда работаю? Всё время, но лучше всего ранним утром. В 7.30 – 8 часов утра уже приступаю к работе. Но, разумеется, тружусь не круглые сутки, ночью, как правило, сплю.

В июне 1953 года Шостаковича включили в состав делегации, приглашённой Австро-советским обществом на свой очередной конгресс. Возглавлял делегацию кинорежиссёр Г.В. Александров. В «четвёрку» входили ещё моя прямая начальница Л.Д. Кислова и в качестве секретаря – я, старший референт ВОКСа по Австрии.

Туда летели самолётом, 5 июня были в Вене, остановились в «Гранд-отеле» – огромной гостинице на Ринге, находившейся в то время в распоряжении советских оккупационных войск.

Австрийские власти относились к делегации подчёркнуто любезно и предупредительно. Нас принял сам президент республики. Австрийцы надеялись на скорое прекращение оккупации в связи с переменами в политике после смерти Сталина.

Советская делегация на приёме у президента Австрии Теодора Кёрнера. Справа налево: Т. Кёрнер, Г.В. Александров, Д.Д. Шостакович, Ю.А. Федосюк

Во время десятидневной поездки я имел возможность близко познакомиться с Шостаковичем, почти беспрерывно общаясь с ним.

Вот какой образ сложился в моём представлении. Человек – весь в себе, точнее – в музыке, но милый, любезный и предупредительный. Даже слишком мил и любезен – не по положению. Не умеет вести себя с должным достоинством – обратная крайность от чванства. Парадокс: равнодушный ко всяким почестям и знакам внимания, более того – ненавидящий их, вынужден постоянно их принимать, реагировать на них. А ему бы только слушать музыку, сочинять, а если уж беседовать – то с узким кругом близких друзей. Любые почести воспринимает как дискомфорт, правда, уже ставший привычным. Нормальное состояние – творческое одиночество. А тут – пресса, выступления, всеобщее внимание.

Абсолютное безразличие к своей внешности, одежде, прическе. Костюм постоянно мятый, галстук завязан неумело. Несолиден: несмотря на 47 лет, в движениях много юношеского, студенческого.

Гордый рассказ: «Знаете, шнурки от полуботинок – коварнейшая вещь. Постоянно развязываются сами собой, а это очень неудобно, особенно когда на публике. Я долго мучался, пока не изобрёл собственного надёжного способа завязывания. Вот, смотрите: надо заматывать концы за пятку, потом вперёд, вот так и так» (показывает нечто очень сложное и несуразное).

И несмотря на способ, шнурки часто развязываются и волочатся сзади. С остальными, не знающими «способа», этого не случается просто потому, что шнурки соответственно короткие. Шостакович же уверен, что к полуботинкам шнурки должны быть длинные, только завязывать надо умело. И его не переубедишь.

Ест очень быстро, торопливо, впечатление такое, что не разбирает, что подают, в еде непривередлив. При этом жалуется, что страдает печенью.

Плохо ориентируется, забывает, где дверь, в которую вошел, блуждает, ищет…

На одной из венских радиостанций австрийские композиторы устраивают для Шостаковича показ своих произведений. Конечно, ничего выдающегося нет, однако Шостакович никого не хочет обидеть, всех сдержанно хвалит. Потом, оставшись с ним наедине, спрашиваю: «А всё-таки нравятся вам вещи М.Р.?» – «Он отличный парень, но, знаете, это, конечно, не первоклассная музыка. Но ведь он в этом ничуть не виноват, старается, ищет, а дарования не хватает, что тут сделаешь? У нас почему-то критика всегда ищет исправимые причины, по которым произведение не удалось; всё что угодно назовут: и что мало работал, и идею не продумал, и оркестровка не та, а самое-то главное, очевидное – что нету таланта – сказать боятся, а в этом вся разгадка. И в самом деле: как это сказать профессионалу? Ведь язык не повернётся».

6 июня вечером я отправляюсь с ним на симфонический концерт в венский Концертхауз. Изысканная публика, современная программа: Онеггер, Берг, Стравинский. Для меня – скучно и сложно. Шостакович рядом слушает напряжённо, внимательно. В перерывах между музыкой разговариваем.

Шостакович: Онеггер – наиболее яркий из всех. Правда, он мрачен. Зато сильно и убедительно выражает своё чувство в музыке. А это – главное в искусстве.

Публика здесь кашляет во время исполнения, это отвратительно, мешает и исполнителям, и слушателям.

Я: А всегда ли можно сдержаться?

Шостакович (оживляясь): Тут есть способ, ленинградцев я ему уже давно обучил, в филармонии кашля не услышите, а москвичи никак не научатся. Вот, смотрите: вам хочется кашлять, возьмите платок, сожмите его и плотно прижмите ко рту. Теперь кашляйте, сколько хотите, ваш кашель не будет слышен даже соседям. Как просто и как мало кто об этом знает!

Знаете, кто из австрийских композиторов оказал на меня наибольшее влияние, ещё с молодых лет? Малер, Густав Малер, да! Наиболее тонкие критики это давно заметили.

Знаете, я в молодости сделал оркестровку «Бориса Годунова» Мусоргского. Ни одна оркестровка этой оперы меня не удовлетворяла.

Я: Я знаю «Бориса Годунова» только в оркестровке Римского-Корсакова.

Шостакович (отвергающе машет рукой): Это не то. Римский-Корсаков Мусоргского причесал, завил и одеколоном облил. У меня же оркестровка грубая, под Мусоргского.

В антракте в ложу приходит некто от администрации и любезно заявляет: «Композитор Готфрид фон Эйнем желает познакомиться с маэстро Шостаковичем и просит его в свою ложу, напротив». Шостакович тут же вскакивает и хочет устремиться в ложу неизвестного ему Эйнема. Удерживаю Шостаковича и говорю представителю Концертхауза: «Если господин Эйнем хочет познакомиться с маэстро, то пусть, наоборот, попросит разрешения прийти в ложу господина Шостаковича». Чин уходит, Эйнем так и не появляется. Как было бы унизительно, если бы Шостакович побежал в ложу бесцеремонного и мало кому известного Эйнема! Рассказывал об этом знакомым австрийским музыкантам, те были единодушно возмущены «приглашением».

День спустя вся делегация едет смотреть знаменитый венский парк «Пратер». Там малолюдно, будничное утро, аттракционы пустуют. Один из них – для любителей сильных ощущений: тележка летит по рельсам круто вниз, потом вверх, затем снова вниз через какую-то ванну, разбрызгивая воду, и наконец «приземляется». Никого из нас аттракцион не прельщает. Вдруг Шостакович: «Я непременно прокачусь!» С нами советские офицеры из Военной администрации, пытаются отговорить, опасаются, как бы чего не случилось с выдающимся человеком. Какое там! Шостакович убегает, садится один в тележку и совершает головокружительный кульбит, только его широкий красный галстук развевается на ветру. Возвращается радостный, возбуждённый: «Эксцентрику я люблю, большое удовольствие получил. Не верите? Вы, наверное, забыли, что я автор оперы “Нос”!» Радуется, как человек, доказавший, что он вовсе не вмещается в те рамки, куда его на основании поверхностных впечатлений привыкли укладывать окружающие.

Тут же другой, очень древний аттракцион – пресловутая венская «H?llenfahrt», то есть «Путешествие в ад». Надпись: детям и слабонервным не рекомендуется. Узнав об этом, Шостакович спешит к открытому вагончику миниатюрного поезда. Тут уж рядом с ним усаживаюсь и я, тем более что других охотников нет. Поезд въезжает в совершенно тёмный тоннель, делает крутые виражи, справа и слева появляются ужасы: смерть замахивается на нас косой, гигантский осьминог пытается опутать своими щупальцами, страшная змея, отвратительно шипя, протягивает жало и тому подобное. Шостакович разочарован: «Дешёвка, примитив, ничего интересного».

12 июня еду с Шостаковичем на автомобиле в Грац – столицу Штирии, входящей в английскую зону оккупации. Крутой Земмерингский перевал через Альпы, уши закладывает, пьём кофе в ресторанчике, вид сверху исключительный. В Граце нас поселяют в старинной гостинице на одной из узких центральных улиц. Заполняем длиннейшую анкету: советские граждане сюда попадают нечасто. На улицах часто встречаются английские офицеры и солдаты («томми»). Напротив аптека с датой «1527 год». Гостиница ненамного моложе. Патриархальный номер с огромными кроватями, деревянным потолком, солидным умывальником. Никакого модерна. В таком номере задолго до Шостаковича могли останавливаться и Гайдн, и Бетховен. Шостакович неожиданно для меня сразу засыпает и спит очень крепко, вовсе не сном нервной творческой натуры. Утром в одних белых трусах идёт к умывальнику, который тут же, в номере, моется. У него очень белое, безволосое, чуть-чуть обрюзгшее тело, в одежде же он кажется стройным юношей.

В Грац поехали по настоянию местной музыкальной академии (по-нашему – консерватории), пожелавшей увидеть знаменитого русского музыканта. У входа в неё нас окружают корреспонденты, музыканты, студенты. Вся толпа вместе с нами поднимается на второй этаж. Идём по длинному коридору в актовый зал. Тут происходит постыдный для меня, но очень характерный для Шостаковича эпизод. Идя впереди, я разговорился с каким-то австрийцем, а Шостакович где-то скромно затерялся позади в толпе, чего я и не заметил. У дверей зала – благообразные старцы, один из них, ректор, протягивает ко мне руки и со всей австрийской вежливостью начинает: «Мы счастливы приветствовать вас в столице нашей древней земли, вырастившей немало известных музыкантов. Ваш визит к нам, дорогой маэстро…» Быстро объясняю ректору ошибку и с трудом вытаскиваю из толпы Шостаковича. Вокруг хихиканье студентов.

Идём в зал, где набирается множество народу. Сначала речи. Шостакович со мной рядом, в первом ряду. Он шепчет: «Сейчас мне выступать, наверно, потом придется сыграть, а у меня ногти давно не стриженые. Я заметил, вы в нагрудном карманчике всегда носите ножнички, так дайте их мне». Незаметно стрижет ногти. Потом его приглашают на сцену, он произносит живую, интересную речь о системе музыкального образования в СССР, отвечает на вопросы. Один из вопросов несколько каверзный: как вы относитесь к критикам и рецензентам? Шостакович с непринуждённой, широкой улыбкой: «В целом отрицательно, стараюсь не обращать на них внимания». Одобрительный гул аудитории. Затем садится за рояль и играет что-то своё. Аплодисменты.

Выступление Шостаковича переводила некая Роза К., австрийка, 15 лет прожившая в эмиграции в Москве. Переводила не только неуверенно, но и неточно, нюансы остроумной речи ею были не поняты, пропали в переводе. Я откровенно злюсь, Шостакович спокоен и невозмутим. По возвращении в Вену Александров и Кислова спрашивают его, как переводила Роза. Я спешу вклиниться со своим «отвратительно». Шостакович же хладнокровно отвечает буквально следующими словами, они запомнились мне полностью: «К сожалению, уважаемая Роза на сей раз оказалась не совсем на высоте». Ни Розы, никого, кто мог бы передать ей отзыв, поблизости не было, можно было бы выразиться жёстче, но… Не такой это был человек.

Из молодых советских композиторов выделяет родившегося в эмиграции Андрея Волконского. В Вене около Шостаковича крутится ровесник Волконского – музыкальный критик граф Разумовский – последний отпрыск известного рода. Плохо говорит по-русски, назойлив. Шостакович с ним, как и со всеми, отменно вежлив и любезен.

Из художников особо высоко ценит Леонардо да Винчи и Сурикова, из писателей – Чехова.

Перед отъездом «отовариваемся» в магазине-кооперативе Советского посольства. Шостакович тратит валюту не на себя, а на семью. Говорит мне: «Такие поездки только и позволяют восполнить то, чего не хватает». Из дальнейшего разговора с удивлением узнаю, что материального изобилия он отнюдь не испытывает: «Большая семья, кроме того, старуха-нянька, детей воспитывала, сейчас совсем одряхлела, но не выгонять же на улицу: стала членом семьи».

Обратно почему-то едем поездом, долго и в большой духоте. В Венгрии – наводнение, видим из окна вагона залитые деревни. На венгерских станциях ребятишки по-русски выпрашивают у пассажиров бумагу, карандаши: в школе писать будто бы нечем и не на чем. Шостаковича коробит – лицо его болезненно искажается, он что-то даёт маленьким попрошайкам.

В пограничном Чопе в ресторане скрипач-венгр узнаёт Шостаковича и просит прислать ему какие-нибудь ноты для скрипки: на месте не купить. Шостакович берёт у него адрес, обещает прислать, слышу, как потом говорит Александрову: «Ведь такие услуги оказывать тоже важно, из таких мелочей о нас тоже складывается мнение».

Во время долгого ожидания в Чопе говорит мне, что сына моего насильно музыке учить не надо: если проснется желание, он сам к ней потянется. Рассказывает, что сам пристрастился к музыке в возрасте семи лет, слушая любительский квартет соседей: тогда, накануне Первой мировой войны, домашнее музицирование в Петербурге было в большой моде.

Говорю ему: «У нас дома есть долгоиграющая пластинка с вашей “Песнью о лесах”, мой пятилетний сын любит её слушать, помнит даже названия частей, но две смежные части воспринимает как одну, называя слитно: “Пионеры сажают леса, сталинградцы шагают вперёд”».

– Ваш сын прав, в музыкальном отношении это одна часть.

– Терпеть не могу цветов, не выношу ни запаха, ни вида. Представляете, как это мучительно и сложно: в концертах постоянно преподносят цветы, и надо делать вид, что это приятно.

Спрашиваю, не вызвано ли это впечатлением пережитых в раннем детстве похорон, когда цветы стали ассоциироваться с покойником. Задумывается и говорит: «Пожалуй, да, в детстве запомнились похороны (называет кого-то близкого, забыл) с обилием цветов».

– Мой дед Болеслав был одним из директоров Пулковской обсерватории, видным астрономом, там до сих пор висит его портрет.

Сказано с большой гордостью, а я с удивлением думаю: тебе ли гордиться малоизвестным дедом-астрономом, когда всемирно известен ты сам… Странное у него честолюбие: направлено не на себя, а вовне, на близких. А если сам тщеславится, то пустяками: способом глушить кашель, искусством завязывания шнурков на обуви, полётом на аттракционе. Но только не главным – не творчеством.

«Я страшно ленив». Так и сказал. Это при его-то плодовитости! Не похоже на кокетство, он во всём естествен. Скорее, повышенная требовательность к себе.

В другой раз, говоря о своем сыне, тоже с горечью пожаловался на его лень, «хотя и очень способный малый». Это же сказал при сыне, знакомя с ним в нижнем фойе Большого театра, где я встретил его несколько лет спустя. Максиму тогда было на вид лет четырнадцать-пятнадцать.

В вагоне при мне говорил Александрову: «Людская злоба – явление совершенно непостижимое. Когда меня критиковали за формализм, вы не поверите, сколько я злобных писем получил от совершенно незнакомых людей, вряд ли сведущих в музыке. Там можно, было встретить и такие слова: “Тебя надо казнить, убить, уничтожить, негодяй” и тому подобное».

По тону чувствовалось, что он не возмущён этими оскорблениями (и тогда не возмущался), а всего лишь искренне, чистосердечно удивлён: и что я им сделал?

Идём из нашего спального вагона в вагон-ресторан через вереницу плацкартных вагонов. Вечер, с полок торчат грязные пятки, плачут младенцы, пахнет махоркой и чем-то кислым, где-то ругаются, пьют, играют в карты. Картина мне привычная, но знакома ли она ему? А он спокойно проходит через этот Дантов ад, без брезгливости, торопливости или какого-либо удивления. По радио детский дискант нежно поет: «Родина слышит, родина знает, где в небесах её сын пролетает…»[40] В искреннем неведении спрашиваю его в ближайшем тамбуре: «Чья эта песня, Дмитрий Дмитриевич?» Он спокойно отвечает: «Это моя вещь. Хорошо исполнял её Женя Таланов, но сейчас он уже не может петь, голос переломился». Тогда же я от него узнал, что музыкальная заставка к футбольным передачам – Матвея Блантера.

– Дмитрий Дмитриевич, вы встречались когда-нибудь с Горьким?

– Один раз в жизни. У него на даче в Горках. Было лето, приглашено было много народу, за длинный стол на террасе село человек сорок-пятьдесят, я далеко от него сидел. Со мною он только поздоровался, не говорил. За столом все взоры, конечно, были обращены на него, говорил преимущественно он. О чём? Представьте себе, ничего не помню, какая-то суета была. Одно только запомнилось, потому что удивило. Речь зашла о французах, тут вдруг Горький пробасил: «Что вы мне толкуете о французах? Они же никогда ног не моют». А больше ничего не помню.

– Ужасная глупость брать за пользование общественной уборной деньги. В Москве так долго было, пока благодаря мне не отменили. Неприятный случай помог. Выхожу я как-то из дома, вдруг на улице схватило, зашёл, посидел в кабинке. Выхожу, а тут, представьте себе, эта тётка, грубая такая, со шваброй: плати гривенник. Я говорю: пожалуйста, ищу в карманах, а там, представьте себе, ни копейки! Обещаю принести потом, она не верит, кричит, ругается. Собралась толпа, она меня схватила, не выпускает, не знаю, что и делать. Тут, на счастье, милиционер, я ему объяснил всё, и меня отпустили. Придя домой, написал об этом подробное письмо в Моссовет с предложением плату за кабинки отменить, и, как видите, помогло, теперь плату не берут, отменили.

– Мечтаю написать балет. Однажды написал («Светлый ручей») – обругали. И оперетту хочу написать.

Оперетту («Москва, Черемушки») написал, балет так и не сочинил.

Об Улановой[41]: «Удивительно, как Галина Сергеевна завораживает мужчин. Я как-то лежал в больнице вдвоём в одной палате с Берсеневым[42]. Иван Николаевич умнейший, интереснейший человек, но тогда он был так влюблён в Галину Сергеевну, что только о ней и мог говорить. В этом что-то было болезненное: только о ней, какая она чудесная и тому подобное. Признаться, я уже не мог этого слушать и не рад был, что с ним в одну палату попал».

Подъезжаем к Киеву. У самого перрона поезд вдруг резко затормаживает, с полок сыплются вещи. Жара страшная. Выходим с Шостаковичем на платформу, решаем пообедать: впереди, у паровоза, накрыты столы с обедами. Идём вперед, вдруг вижу: под одним из вагонов лежит отрезанная колесом женская нога в калоше, кругом кровь. Теперь причина торможения ясна: работали асфальтщицы, одна замешкалась. Раненую унесли, про ногу забыли. Стараюсь заслонить от Шостаковича неприятную картину, отвлекаю разговорами, но напрасно: он явно уже заметил отрезанную ногу. Садимся за стол, горячие щи и котлеты в рот не идут, в глазах нога. Кругом страшная духота, но оба молча доедаем всё и запиваем компотом из сухофруктов. Неприятный обед, не то что в венском Гранд-отеле.

Д.Д. Шостакович на приёме у президента Австрии Теодора Кёрнера

Г.В. Александров о Шостаковиче, позднее, у себя на даче: «Какой чудесный, обаятельнейший человек! Я себе почему-то таким Чайковского представляю (в то время Александров готовился снимать художественный фильм о Чайковском). Актёр – исполнитель Чайковского должен много взять у Шостаковича! На всю жизнь запомнил Дмитрия Дмитриевича в эвакуации: стоит на перроне растерянный, с двумя авоськами в руках, а в авоськах – что бы вы подумали? Его маленькие дети, в одной авоське сын, в другой – дочка».

В Вене нас много фотографировали. На всех официальных снимках Шостакович один и тот же: изобильно приветливый, неловко изображающий любезность и даже почтительность. Особенно выразителен он на приёме у президента Кёрнера: детски застенчивая улыбка, прихотливо сложившиеся на мокром лбу локоночки, вид растерянный, почти угодливый.

Перед расставанием прошу его надписать на память одну из карточек. Почерк Шостаковича много оригинальнее его внешности: удивительный, необычный. Смесь барокко с готикой. Горизонтальность нигде не выдерживается, извилистые буквы то лезут вверх, то крутым водопадом срываются вниз. Похоже на нотопись. Такой почерк поёт сам собой, независимо от содержания написанного. Почерк человека необыкновенного, способного писать музыку, детски ясную и дьявольски сложную, при этом всегда оставаясь самим собой. Старик Гольденвейзер, идеалом которого была толстовская простота, напишет о Шостаковиче потом в дневнике не без раздражения: человек умный, но не очень ясный.

На вокзале в Москве его встречала Нина Васильевна с сыном. Она работала геологом и вскоре безвременно умерла, говорили, что от заворота кишок, в экспедиции. Потом я увидел его с новой женой, музыковедом. Он был к ней очень привязан до конца дней своих, говорили, что она отвечала ему тем же.

В 1958 году Шостаковича сделали президентом Советско-австрийского общества, вскоре я увидел его на торжественной церемонии подписания в Доме дружбы договора с Австро-советским обществом. Я стоял статистом на заднем плане и меньше всего старался лезть в глаза. Но хотя знакомство наше было очень кратковременным, он по окончании церемонии сделал крюк, чтобы горячо и долго потрясти мою руку. Пишу это не ради тщеславия (думаю, он и имя моё к тому времени забыл), а чтобы подчеркнуть удивительную его любезность. Ни один из великих его ранга никогда бы этого не подумал сделать, да и не вызывалось это никакой необходимостью.

Последний раз я видел его в Малом зале Консерватории 31 января 1975 года. Был концерт, на котором Е. Нестеренко[43] впервые в Москве исполнял его сюиту на стихи Микеланджело. Когда все уселись, Шостакович, стараясь быть неприметным, вошёл с женой и сел в третьем или четвертом ряду. Кажется, это было последнее его публичное появление. Отбор стихотворений для сюиты был сугубо личным, исповедальным, произведение по существу было завещанием, музыка – соответственно проникновенной, глубокой, конгениальной тексту. В одиннадцати частях взволнованно говорилось о мире, «пребывающем в слепоте», о счастье в любви, смысле творчества, неизбежной смерти. Подводился итог жизни и творчества – спокойный и мужественный, с полным сознанием значимости прожитого и сотворённого.

После окончания сюиты Шостакович подошел к эстраде. Было ясно, что он прощается с публикой: лицо его отекло, одеревенело, правая сторона туловища была малоподвижна. Волосы стали редкими, хохолок исчез. Он уже не раскланивался, а только кивал головой. Мне вспомнился молодой Шостакович с его лёгкой, несолидной походкой и движениями; вспомнилась комичная, только ему присущая манера раскланиваться – быстрые, частые, словно в физзарядке, поясные поклоны, будто шуточные, утрированные. В те времена часть публики, непривыкшая, смеялась над его поклонами, а он в ответ особенно широко и приветливо улыбался, не понимая обидного значения смеха. Теперь было не то. С нами навсегда прощался обречённый на скорую смерть тяжело больной человек, который понимал, как мало дней ему осталось.

Через полгода его не стало, к этому все – и, конечно, он сам – были подготовлены. По телевизору передавали траурный митинг из Большого зала Консерватории. Говорились речи. Тот же Тихон Хренников, который в 1948 году называл Шостаковича антинародным композитором, теперь, над его гробом, дал ему эпитет «великий». Всё стало на свои места. Кругом было невиданное изобилие ненавистных ему цветов – впервые они никак не могли его раздражать. И полную силу и убедительность приобрели слова из «Бессмертия» – последней части сюиты на стихи Микеланджело:

Я словно б мёртв, но миру в утешенье

Я тысячами душ живу в сердцах

Всех любящих, и, значит, я не прах,

И смертное меня не тронет тленье.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

9 августа – Дмитрий ШОСТАКОВИЧ

9 августа – Дмитрий ШОСТАКОВИЧ В судьбе этого гениального композитора как в зеркале отразились все важнейшие вехи жизни великой страны под названием СССР. Сегодня многие исследователи трактуют его жизнь исключительно как нескончаемую борьбу с диктатом тоталитарного

Максим ШОСТАКОВИЧ

Максим ШОСТАКОВИЧ Кошмар сталинизма даже не в том, что погибли миллионы. Кошмар сталинизма в том, что была развращена целая нация. Жены предавали мужей. Дети проклинали родителей. Сынишка репрессированного коминтерновца Пятницкого говорил:— Мама! Купи мне ружье! Я

Дмитрий Шостакович (1906–1975)

Дмитрий Шостакович (1906–1975) Это было в 1960 году. Союз Композиторов организовал творческую поездку по маршруту Москва-Ленинград. Заканчивалась она концертом в Ленинграде. В группу входили Хренников, Туликов, Островский, Фельцман, Колмановский и исполнители их произведений.

ШОСТАКОВИЧ

ШОСТАКОВИЧ Шостакович — это родившийся в 1906 году Дмитрий Дмитриевич Шостакович, великий композитор XX века. И явление еще более широкое, чем его гениальная музыка, — явление, неотъемлемое от представления о современности, о будущем, об искусстве советском, искусстве

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ Дмитрий Шостакович родился 25 сентября 1906 года в Петербурге. Его отец — Дмитрий Болеславович — был инженером-химиком, мать — Софья Васильевна — пианисткой. Именно мать, которая была прекрасным педагогом, и привила сыну и двум дочерям любовь к музыке

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ

Дмитрий ШОСТАКОВИЧ Первая серьезная любовь пришла к Шостаковичу в 17-летнем возрасте. Это случилось в июле 1923 года, когда будущий композитор отдыхал в Крыму. Избранницей Дмитрия стала его ровесница из Москвы, дочь известного литературоведа Таня Гливенко. В компании

ШОСТАКОВИЧ Дмитрий

ШОСТАКОВИЧ Дмитрий ШОСТАКОВИЧ Дмитрий (композитор, оперы: «Нос» (1928), «Катерина Измайлова» (1935) и др., оперетта «Москва – Черемушки» (1959), 15 симфоний и т. д.; музыка к фильмам: «Новый Вавилон» (1929), «Выборгская сторона» (1939), «Молодая гвардия» (1948), «Овод» (1955), «Гамлет» (1964),

Композитор Дмитрий Шостакович

Композитор Дмитрий Шостакович Не остался в стороне от «генеральной линии» хрущёвского антисталинизма и композитор Дмитрий Дмитриевич Шостакович, пятикратный лауреат Сталинской премии (1941, 1942, 1946, 1950 и 1952), автор множества музыкальных произведений, таких, как знаменитая

Дмитрий Шостакович подарил Раневской фото с надписью: «Фаине Раневской – самому искусству».

Дмитрий Шостакович подарил Раневской фото с надписью: «Фаине Раневской – самому искусству». Познакомил их Михаил Ромм. Было это в 1967 году, когда Шостакович, переживший и годы травли, и вынужденное вступление в партию, был уже признанным гением и корифеем советской музыки.

ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ

ДМИТРИЙ ШОСТАКОВИЧ 25 СЕНТЯБРЯ 1906 — 9 АВГУСТА 1975АСТРОЛОГИЧЕСКИЙ ЗНАК: ВЕСЫНАЦИОНАЛЬНОСТЬ: СОВЕТСКИЙ РУССКИЙМУЗЫКАЛЬНЫЙ СТИЛЬ: МОДЕРНИЗМЗНАКОВОЕ ПРОИЗВЕДЕНИЕ: ВАЛЬС ИЗ «СЮИТЫ ДЛЯ ЭСТРАДНОГО ОРКЕСТРА № 2»ГДЕ ВЫ МОГЛИ СЛЫШАТЬ ЭТУ МУЗЫКУ: НА ФИНАЛЬНЫХ ТИТРАХ В ФИЛЬМЕ

Шостакович

Шостакович О прелюдии и фуге F-dur № 23 Прелюдия. Как есть «Дань Гайдну» у Дебюсси, так это «Дань Шекспиру» у Шостаковича. Я это воспринимаю так. Дань розенкрейцеровской маске, дань Тайне.У писателей есть преимущество — у них не публичная профессия. Фрэнсису Бэкону (не

КАК МНЕ ЕГО НЕ ХВАТАЕТ Д. Д. ШОСТАКОВИЧ

КАК МНЕ ЕГО НЕ ХВАТАЕТ Д. Д. ШОСТАКОВИЧ Мы познакомились в 1925 году. Я был начинающим музыкантом, он – известным полководцем. Но ни это, ни разница в возрасте не помешали нашей дружбе, которая продолжалась более десяти лет и оборвалась с трагической гибелью

Дмитрий Шостакович

Дмитрий Шостакович Д.Д. Шостакович Фотография с дарственной надписью: «Дорогому Юрию Александровичу Федосюку с лучшими пожеланиями от Д. Шостаковича. 15 VI 1953. Вена» Удивительно, что природа одарила столь выдающегося человека ничем не примечательной внешностью[39]. Всё