Глава 13 Дно революции

Глава 13

Дно революции

24 июня 1794 года Дюма получил письмо[651], подписанное не только Карно, но и Робеспьером, с приказом немедленно прибыть в Париж и предстать перед Комитетом общественной безопасности.

Великий террор был в самом разгаре. За две недели до того, как Дюма получил вызов в столицу, Комитет узаконил до той поры неформальную практику умерщвления «врагов народа»[652], заподозренных «в нарушении принципов революции». В судах не было необходимости, поскольку подозреваемые сразу считались виновными, а права на самозащиту «заговорщикам» не предоставлялось. Наказанием за любой политический проступок была смертная казнь. Страна жила по столь гибельным и иррациональным принципам, что даже величайшая победа больше не могла защитить какого-либо генерала от «национальной бритвы»[653], если его имя попадалось на глаза членам Комитета[654].

«Граждане, я получил[655] ваше письмо, – ответил Дюма. – Согласно приказам Комитета я немедленно выезжаю в Париж».

Впрочем, часть текста в этом письме перечеркнута косой линией. Это указывает на то, что Дюма, вероятно, не отправил его. А я нашел второе письмо за ту же дату, из которого следует, что генерал передумал выезжать «немедленно». Ссылаясь на кое-какие дела, которые без него нельзя было решить, Дюма писал: «Полагаю, что смогу[656] выехать около 8 июля». Это промедление, возможно, спасло ему жизнь.

Через два дня весь Париж праздновал славную победу над австрийцами при Флерюсе, на бельгийской границе. Это была кульминационная точка в череде хороших новостей, приходивших на протяжении нескольких месяцев (включая победы Дюма в Альпах, которые обеспечили безопасность юго-восточной границы). К тому же Флерюс стал точкой, вокруг которой вращалась вся революционная война. Именно с этим районом был связан страх перед вторжением врагов.

Война сделала Террор возможным. Серия военных поражений на границах Франции подпитывала тягу к возмездию и оправдывала любые теории заговора, которые вздумалось сочинить самым радикальным членам Комитета. Теперь, когда ситуация на фронтах постоянно улучшалась, Карно и другие не столь фанатичные члены задумались о темпах узаконенных убийств.

К середине июля, когда Дюма поселился в Париже в ожидании своей очереди предстать перед Комитетом, правительство охватила паранойя: каждый депутат следил за соседом и дрожал за свою голову. У любого были основания ждать письма в почтовом ящике или стука в дверь. Всякое появление перед Комитетом могло закончиться обезглавливанием.

27 июля (8 термидора[657]) выход из ситуации внезапно был найден: головы, которым следовало попасть на гильотину, принадлежали самим главным палачам. Коллеги Робеспьера по Конвенту, которые ранее славословили каждый его чих, теперь объявили революционера «вне закона», что давало право арестовать и казнить его. Робеспьер укрылся в Отель де Виль, а когда толпа вооруженных простолюдинов и солдат пошла на штурм его номера, застрелился. Никто не знает, пытался ли он совершить самоубийство или пистолет разрядился случайно, но в любом случае целился Робеспьер плохо. Главный палач Франции не имел опыта обращения с огнестрельным оружием. Пуля раздробила ему челюсть, и он пролежал всю ночь на столе, пытаясь не захлебнуться в собственной крови. На следующее утро хирург обработал его раны. Робеспьеру дали чистую рубашку и тряпку для повязки (видимо, единственное, о чем он просил) и отвели на гильотину. Компанию ему составили Сен-Жюст и другие ультрарадикалы из состава Комитета.

На этом Террор завершился. Комитет не был упразднен, но новый закон ограничил его власть военной сферой и дипломатией. Он перестал править Францией и принимать решения о казнях. Лазар Карно, который помог подготовить заговор против Робеспьера, стал самым влиятельным членом Комитета.

* * *

Новосозданный Комитет, похоже, не знал, что делать с Алексом Дюма. К разочарованию генерала, его не отправили[658] назад в Альпы. Вместо этого политики в начале августа давали ему одно временное задание за другим, пока наконец не назначили на чрезвычайно неблагодарную командную должность, которую уж никак нельзя было счесть наградой за весенние успехи. В середине августа Комитет решил[659] поставить «героя Мон-Сенис» во главе Западной армии, чьей задачей было подавить кровавый роялистский мятеж[660] (некоторые называли его гражданской войной) в Вандее, в Западной Франции.

В то время как большинство революционных армий сражалось с внешними врагами, нескольким было поручено разгромить внутренние мятежи и контрреволюционные выступления. Западная армия особенно выделялась на этом фоне: ей предстояло разогнать разношерстное сборище аристократов и крестьян, называвших себя Католической королевской армией. К мятежу вандейцев подтолкнули многие факторы: одни жители противостояли Революции с самого начала, другие – отошли от нее после гонений на священников, конфискации церковной собственности или казни короля в 1793 году. Но главной причиной для бунта, похоже, стало введение lev?e en masse по приказу Карно.

Всеобщий призыв был крайне непопулярен среди вандейских крестьян. Год службы в армии для сельского жителя означал, что его семья не сможет сама собрать урожай и умрет от голода. Весной 1793 года разъяренные крестьяне разорили сотни ратушей и домов местных республиканских чиновников по всей Западной Франции. Они убивали или изгоняли представителей правительства, нападали на солдат Национальной гвардии, которых часто казнили после самых жестоких пыток. Крестьяне создали «разбойничью армию»[661]. Позже Виктор Гюго описал ее следующим образом: «Невидимые батальоны ждали в засаде[662]. Эти незримые армии крались по пятам республиканской армии, на мгновение возникали будто из-под земли, а затем исчезали. Они появлялись в неисчислимом количестве, а затем растворялись в воздухе… лавина, что обращается в пыль… ягуары с повадками кротов».

Репрессии со стороны республиканских сил в Вандее достигли настолько нереальных масштабов, что затмили парижский Террор. Здесь стала реальностью самая радикальная риторика революционной войны – идея о «карающих ангелах свободы»[663], которые спускались на землю и оставляли за собой километры трупов. «Мы жгли и рубили головы[664], как обычно» – вот типичный отчет бригадного генерала, служившего в тех местах. В числовом выражении это выглядело почти невообразимо по стандартам восемнадцатого века: были убиты до четверти миллиона мужчин, женщин и детей – каждый четвертый житель[665] провинции Вандея. (Когда историки приводят цифры о количестве людей, погибших во время Террора, большинство смертей неизменно приходится на массовые казни, организованные армией в Вандее, наряду с эпидемиями и голодом после этой войны.) Среди многих совершенных там знаковых зверств были так называемые армейские адские колонны: примерно тридцать тысяч солдат, разделенных на дюжину одинаковых колонн, прочесывали сельскую местность, уничтожая все на своем пути – мужчин, женщин, детей, животных, деревья и любую живность, которую можно было застрелить, заколоть или сжечь. В Нанте армия, чтобы сэкономить время и дорогие свинцовые пули для мушкетов, организовала массовое утопление людей. Как описывал Томас Карлайл, «женщин и мужчин привязывали друг к другу[666], ноги к ногам, руки к рукам, и бросали в воду: это называлось Mariage R?publicain, республиканская свадьба». Западная армия проводила большинство массовых утоплений[667] при помощи специально сконструированных барж. В каждую грузили примерно по 130 жертв, выводили на середину Луары и топили, открывая кингстоны, специально разработанные для этой цели. (Многие детали зверского преступления стали известны благодаря показаниям на суде одного из плотников, обвиненных в строительстве «плавучих гробов». Ремесленник подробно описал, как они были устроены и как первая из сделанных им барж использовалась для казни большой группы священников.)

Порядочный человек в Вандее быстро превращался либо в кровожадного убийцу, либо в жертву. Так случилось с прежним командиром Дюма генералом Бироном. Его направили в Вандею в мае 1793 года – сражаться с мятежниками. Он достиг немедленных военных успехов, однако подал в отставку, потому что солдаты не подчинялись его приказам и постоянно чинили насилие над гражданским населением. Тогда другой генерал обвинил Бирона в «отсутствии патриотического настроя», потому что он был слишком снисходителен к мятежникам. Этого оказалось достаточно, чтобы Бирон окончил свои дни на гильотине – в декабре 1793 года, в тот самый месяц, когда Западная армия объявила о победе над бунтовщиками.

Хотя открытый мятеж в Вандее завершился, центральное правительство столкнулось с проблемой. Озверевших от крови солдат Западной армии нужно было вновь превратить в нормальное военное соединение. Генерал Дюма казался подходящим человеком для этой задачи, потому что он был «хорошим республиканцем», но не якобинским фанатиком. Он внушал уважение подчиненным, славился как своей справедливостью, так и жесткостью и продемонстрировал недюжинные организационные способности в Альпах.

Дюма прибыл в Вандею[668] в сентябре 1794 года и был шокирован увиденным[669]. «Чтобы взяться за оружие, жителям Вандеи больше не требовался[670] предлог в виде религиозных верований или роялистских чувств, – писал он позже. – Они были вынуждены защищать свои дома, своих женщин, которых насиловали, своих детей, которых накалывали на шпагу». Его первый приказ, адресованный 7 сентября начальнику штаба Западной армии, гласил:

Начальник штаба…[671] введет полицию, которая будет действовать в главном районе в равной мере строго и справедливо. [Он обязан] обеспечить, что ни один военнослужащий, вне зависимости от его звания, не появится там без направления или специального приказа. То же самое распространяется на всех людей, работающих на армию, и никто не покинет своего лагеря или казарм по любой причине и без законного приказа.

Дюма с головой погрузился в чистку республиканских сил, оказавшихся под его командой. Западная армия жила припеваючи – за счет грабежа. Дюма начал сызнова обучать своих подчиненных простым солдатским навыкам, таким как ночевка под открытым небом. Он всегда был предельно жесток со своими офицерами: «Офицер должен представлять[672] собой образец для солдата… и подобно ему спать в палатке».

Приказы Дюма отражают характерное для него внимание к мелочам и заботу о том, чтоб его армия получала справедливую долю провизии и боеприпасов. Но если во время других миссий Дюма обычно хвалил своих людей и выступал как их адвокат, в письмах из Западной армии он выступает не столько как генерал профессиональной армии, сколько как новый директор, присланный навести порядок в особенно плохой школе. Подборка типичных приказов, адресованных младшим офицерам, позволяет понять, в каких условиях Дюма приходилось выполнять свой долг:

Он объяснит мне, почему в гарнизоне расквартированы 288 человек… Если они там не нужны, [он] прикажет им присоединиться к их батальону.

…Я получил сведения, что солдаты продают свои патроны бандитам. Вы упомянете этот факт в приказе за день и выразите мое возмущение подобным преступлением. Чтобы [оно] не повторилось, вы прикажите ежедневно проводить проверки и… наказывать всех, кто продал свои патроны или потерял их из-за халатности.

…Любой солдат, который выйдет[673] за пределы лагеря без должных причин, будет считаться дезертиром. Раз в десять дней им надлежит зачитывать уголовный кодекс. Генералы и командующие корпусов несут персональную ответственность за выполнение этого приказа.

Дюма выполнял свои обязанности с обычным для него рвением, однако его усилия были направлены на решение неблагодарной задачи. За сентябрь и октябрь 1794 года он провел инспекцию в тысячах[674] республиканских отрядов – от большого невольничьего и сахарного порта Нанта до деревушек и пшеничных полей, где столь многие жители могли бы рассказать о зверствах и массовых захоронениях. Писатель Дюма привел в мемуарах официальный отчет, в котором генерал Дюма обобщает свои наблюдения за время командования в Вандее. Текст отражает взгляды этого порядочного человека на отвратительный конфликт:

Я задержал отчет[675] о состоянии армии и ходе войны в Вандее, чтобы построить его на проверенных фактах, увиденных моими собственными глазами… Следует сказать, что в Западной армии нет ни одного звена (как военного, так и административного), которое бы не нуждалось в суровой и решительной реформе…

По количеству новых рекрутов, по крайней некомпетентности этих батальонов, в которых годные к службе подразделения оказываются парализованными общей неопытностью, и даже по чрезвычайной недисциплинированности самих офицеров вы должны понять, что нет никакой надежды обучить новобранцев.

Но есть и худшее зло.

Это зло лежит глубже, в духе недисциплинированности и мародерства, который царит в армии повсеместно, в духе, порожденном привычкой и вскормленном безнаказанностью. Эти настроения достигли такой точки, что, осмелюсь доложить вам, их невозможно подавить, если только не распределить эти отряды по другим армиям и не заменить их подразделениями, обученными подчиняться приказам.

Солдаты угрожали офицерам расстрелом за то, что те в соответствии с моими приказами пытались остановить грабежи. На первых порах этот произвол, возможно, поразит вас, но вы перестанете удивляться, когда поймете, что он стал неизбежным следствием системы, которой здесь следуют с начала войны и до настоящего времени… Даже если речь заходит о старших офицерах, вы не найдете способа напомнить о субординации, стремлении к справедливости и подобающем поведении…

А между тем воинские добродетели никогда не бывают так необходимы, как во время гражданской войны. Если их нет, как мы сможем выполнить ваши приказы?.. Я всецело убежден, что войну можно быстро закончить, если принять предложенные мною меры. Они таковы.

1. Реорганизация армии.

2. Реорганизация корпуса старших офицеров.

3. Тщательный отбор и проверка на благонадежность всех офицеров, направляемых на службу в Вандею…

Пока дела остаются в том же положении, я не в состоянии удовлетворить ваши ожидания и гарантировать завершение войны в Вандее.

В конце октября Дюма перевели из Западной армии[676] в другое место. Правительственная газета «Moniteur» опубликовала заявление местных представителей в Вандее, которые благодарили генерала Дюма за наведение нового порядка в Западной армии и «внедрение духа справедливости[677] и непоколебимости, последствия чего уже ощущаются». Представители сожалели об отъезде генерала после столь короткого периода времени, но утверждали, что даже за этот срок почувствовали разницу в положении дел[678].

Резко отрицательное отношение Дюма к жестокостям не останется забытым, особенно хроникерами, которые представляют интересы пострадавших. В следующем столетии, когда память о Вандее по-прежнему будет делить французское общество на две части (как всегда бывает с воспоминаниями о гражданской войне), Дюма останется одним из немногих исторических деятелей, чье поведение получит положительную оценку со стороны как врагов Республики, так и ее приверженцев. «Бесстрашный и безупречный»[679], – писал один пророялистски настроенный автор истории этого региона спустя почти столетие после ужасных событий, – генерал Дюма «заслуживает того, чтобы остаться в памяти потомков. Он представляет собой выгодный контраст в сравнении с его современниками-палачами, которых гнев общества навеки прикует к позорному столбу Истории!»

* * *

Служба в Вандее для победителя битвы за Мон-Сенис имела тяжелые последствия – как психические, так и физические. Дюма стал писать о сильных мигренях, у него также возникла проблема с кистой над левым глазом – шрамом от дуэли времен службы в Шестом драгунском полке. В начале декабря Комитет дал генералу увольнительную, чтобы тот съездил на поправку домой[680], в Вилле-Котре. Там он все свободное время нянчился с маленькой дочерью Александриной Эме и охотился в лесах.

В сравнении с прошлыми годами, весной и осенью 1794–1795 гг. во Франции было тихо. Правительство воспользовалось чередой военных побед, и, хотя Комитет сохранял власть, места фанатиков в нем заняли здравомыслящие политики. Гильотину вновь стали использовать для наказания за реальные преступления – в качестве более-менее правомерного эквивалента любому другому способу смертной казни, но, вероятно, не столь болезненного (как и планировал доктор Гильотен)[681]. Правительство согласилось освободить крестьян Вандеи от всеобщего воинского призыва[682].

Между тем Наполеон Бонапарт, который на несколько месяцев затаился в Марселе, переехал в Париж и стал заводить связи с членами правительства, особенно с Карно. К лету Наполеон написал старшему брату Жозефу, что его «назначили в топографическое бюро[683] Комитета общественной безопасности».

Летом 1795 года большинство стран – участниц антифранцузской коалиции вышли из нее, чтобы заняться собственными делами. Пруссия, Нидерланды и Испания подписали с Парижем соглашения о мире, и Австрии пришлось продолжать наземную войну с Францией фактически в одиночку. Единственным верным союзником Австрии в борьбе с революционной Францией была Великобритания, чей флот продолжал преследовать французские суда в открытом море и блокировать колониальную торговлю с сахаропроизводящими островами. (Лондон также по-прежнему охотно ссужал деньгами любую державу, которая желала бросить вызов Франции.)

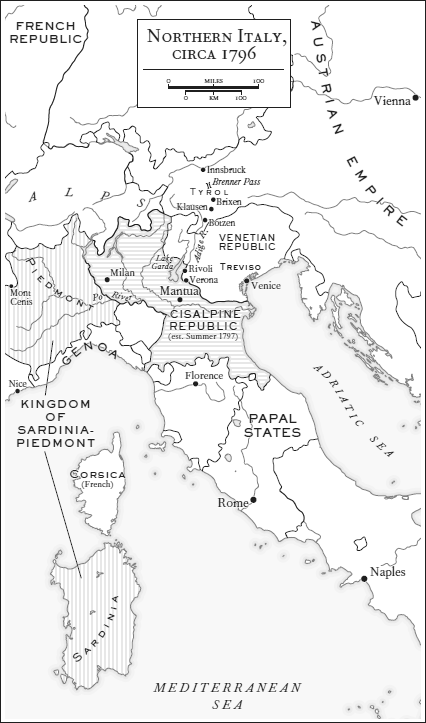

Карно решил, что Франция должна воспользоваться распадом антиреволюционной коалиции и атаковать Австрию. Если бы Габсбургская империя пала или была серьезно ослаблена, Париж стал бы решать дела Европы. С этой целью Карно в 1795 году начал мощное наступление в рейнских землях. Он намеревался разгромить австрийцев в «заднем дворе» самой империи.

Дюма, который не слишком тщательно заботился о своем карьерном росте, но был всегда готов к действиям, получил назначение командующим Рейнской армией[684] вместе с Жаном-Батистом Клебером[685]. Генерал Клебер был крепко сложенным сыном строителя из Страсбурга, с буйной курчавой головой, огромной нижней челюстью и любовью к дракам. Его военная служба началась еще в детстве, когда мальчик помог нескольким дворянам в трактирной потасовке в Мюнхене. А первые назначения он получил в армии Австрийской империи. Но подобно столь многим незнатным офицерам, Клебер увидел во Французской революции свой шанс и завербовался в Четвертый батальон Верхнего Рейна.

Дюма и Клебер[686] сразу же достигли полного взаимопонимания, и это их знакомство станет началом важной дружбы в жизни Дюма. В сентябре 1795 года они вместе форсировали Рейн[687] и атаковали Дюссельдорф во имя свободы, равенства, братства. «Moniteur» сообщал: «Потери французов[688] во время этой великой экспедиции составили 400 человек убитыми и ранеными. Генерал Дюма попал в число последних».

Какую именно рану получил Дюма во время битвы, неизвестно, однако жизни она не угрожала. Остаток осени он провел, курсируя между различными постами на восточной границе Франции – как в Бельгии, так и вдоль Рейна. Между тем его возлюбленная в Вилле-Котре была беременна[689] их вторым ребенком. В январе 1796 года Мари-Луиза писала мужу:

Мой добрый друг[690].

Военный курьер, который сегодня остановился здесь по дороге в Германию… принесет тебе это письмо. Оно содержит самые теплые наши пожелания, а также сообщение о том, что урочная дата приближается и что я хочу в этот день видеть тебя рядом. Не медли, привези мне храбрость, которая так мне нужна. Все здесь гордятся тобой. Мари-Эме [т. е. Александрина Эме, их первая дочь] шлет тысячу нежных поцелуев, я добавляю к ним еще тысячу и с нетерпением жду тебя.

Мари-Луиза Дюма.

Вскоре после этого родилась их вторая дочь, Луиза Александрина, и хотя неясно, смог ли Дюма присутствовать при родах, его письма той весной доказывают, что у него было гораздо больше времени катать этого ребенка на коленке, чем после появления на свет первой дочери – в безумные осенние месяцы 1793 года, сразу после назначения на генеральскую должность. Но времени все равно окажется недостаточно – злая судьба решит иначе.

* * *

Стремление правительства образца 1795 года к стабильности натолкнулось на преграду: плохое состояние французской экономики. Три года войны привели к гиперинфляции[691], поскольку правительство печатало все больше бумажных денег для оплаты пик, мушкетов и современных пушек. Мощный всплеск чувств, который сопровождал лихорадку войны, а затем Террор, отчасти затушевал восприятие циклов гиперинфляции, однако теперь, когда Франция вернулась к почти нормальной жизни, экономический кризис стал определять ход политики[692].

Недостаток людей с радикальными идеологическими взглядами среди нынешних членов Комитета также сделал его мишенью для всех политических групп, и Париж кишел заговорами против центристского правительства. Гиперинфляция и хлебные бунты весной привели к всплеску движения под названием «неоякобинство», и в мае эти ультралевые радикалы организовали мятеж. Он был жестоко подавлен. Но репрессии против неоякобинцев (представителей крайних левых политических взглядов) открыли путь для неороялистов (сторонников крайне правой политической платформы).

5 октября 1795 года симпатизирующие роялистам районы города подняли бунт против центрального правительства. Тридцать тысяч бунтовщиков выступили маршем на властные структуры, которые могли выставить для своей защиты самое большее шесть тысяч человек.

Правительство прибегло к помощи влиятельного человека – провинциального дворянина по имени Поль Баррас (виконт Поль де Баррас), который той же ночью стал командующим Внутренней армией. Баррас обратился к армейским офицерам, и в частности к одному многообещающему генералу, проживавшему в Париже. Наполеон Бонапарт командующего не разочаровал.

Использование Наполеоном картечи против толпы («нескольких залпов»[693], по знаменитому выражению Карлайла) продемонстрировало убийственную эффективность артиллериста с вечно кислым выражением лица. Тела сотен роялистов лежали на улицах Парижа, еще сотни были ранены. В сравнение с этим Резня на Марсовом поле выглядела трактирной потасовкой. Контрреволюционный мятеж был подавлен.

В знак признания его заслуг Наполеон заручился покровительством Барраса, который вышел из кризиса как новый политический лидер Франции. Правительство вновь подверглось реорганизации: во главе оказалась Директория – исполнительный орган из пяти человек, который принял присягу 3 ноября 1795 года. Ведущим «директором» французского государства теперь был Поль Баррас. Одним из четырех его коллег – plus ?a change (от перемены мест слагаемых…) – стал Лазар Карно. На свет также появился до странного огромный орган законодательной власти под названием «Совет Пятисот»[694].

Так называемое правительство Директории, которое управляло Францией в середине – конце 1790-х годов, обычно высмеивается как нижняя точка в развитии Революции, время кумовства и коррупции. Мало кто обращает внимание на удивительное, неброское достижение: в этот период французское движение за равенство представителей разных рас сохраняется не только в колониях, но и в самом Париже. Символичным примером стало избрание и включение негров и мулатов в число Совета Пятисот. Первыми были Беллей и Миллс, но по меньшей мере еще десять человек в 1790-х годах будут занимать политические посты, включая таких мулатов, как Жан Литтэ, Жозеф и Жан-Луи Буасон, Луи-Франсуа Буарон, Жан-Батист Девиль, Жан-Франсуа Петинио, Пьер Томани, Жак Тонелье и старейшина движения за права чернокожих Жюльен Раймон. Бывшие рабы Этьен Ментор и Жан-Луи д’Анси также служили государству как представители. Анси занимал пост секретаря Совета старейшин Директории.

Быть может, одна из самых трогательных из забытых историй этого периода – как в революционной Франции под управлением внешне бездушной Директории открылась первая в мире элитная средняя школа, где учащихся не отбирали по расовому признаку. Она давала сыновьям бывших рабов (наряду с отпрысками мулатов из привилегированных семей и детьми белых аболиционистов) лучшее на планете образование в то самое время, когда англоговорящий мир все еще считал преступлением учить чернокожих детей чтению.

Все началось в середине 1790-х годов, когда по приглашению видных членов Общества друзей негров цветные революционеры из французских колоний стали присылать своих детей в Париж – учиться в школе. Правительство в ответ создало элитный пансион (Национальный колониальный институт[695]), который станет первым в мире экспериментом по преподаванию курса средней школы учащимся вне зависимости от их расовой принадлежности. Среди основателей интерната были передовые борцы за гражданские права – Жюльен Раймон, аббат Грегуар и Лежер-Фелисите Сонтонакс, человек, первым отменивший рабство на Сан-Доминго.

Директором стал революционный проповедник, близкий к Обществу друзей негров. Среди учеников были дети депутатов Веллея, Дюфаи и Томани, дети-мулаты самого Сонтонакса и сын Анри Кристофа (будущего короля Гаити Анри I). В этом школа отражала состав революционной элиты в колониях, но не растущий политический раскол между неграми и мулатами на Сан-Доминго: в Париже дети негра-генерала Туссена Лувертюра и мулата-генерала Андре Риго были одноклассниками в институте, тогда как на Сан-Доминго их отцы были злейшими врагами по гражданской войне.

Директория приняла закон, согласно которому «каждый год в каждом департаменте[696] к 1 жерминаля (Празднику молодых) отбирать по шесть детей из разных семей… без различия в цвете кожи, перевозить их во Францию и заботиться о них в специальных школах за счет правительства – на время, необходимое для получения ими образования». Поэтому институт принимал не только детей элиты, но и многих чернокожих учеников, получавших стипендию от властей.

Министр внутренних дел также распорядился набирать учащихся не только из Вест-Индии, но и других мест – Египта и Восточной Африки. Вдобавок к плате за обучение детей из негритянских и мулатских семей правительство также давало стипендию некоторым белым ученикам, особенно сыновьям видных революционеров-аболиционистов, таких как Бриссо. (Интересно, что в это время среди учеников пансионата, которые получали образование на деньги родителей, встречалось немало отпрысков откровенных расистов-плантаторов.)

Институт стал не только экспериментом по преподаванию курса средней школы для детей без деления на расы. Он давал чернокожим и белокожим ученикам едва ли не самое полное образование в мире, и лучшие ученики пансионата, вне зависимости от цвета кожи, могли сдавать экзамен в Ecole Polytechnique (Политехническую школу) – тогда самую престижную военную академию Франции. С учетом описанных перспектив Алекс Дюма в начале 1796 года наверняка мог предполагать, что его сын (если он когда-нибудь родится) сможет ходить в эту или подобную ей школу. Ему бы и в голову не пришло, что его сын Александр, сколь бы блестящими талантами он ни обладал, вместо этого вообще не будет иметь права посещать какую-либо среднюю школу – из-за человека, чье имя все еще было незнакомым для всех, кроме узкого круга чиновников в правительстве и Военном министерстве, но который вскоре полностью перекроит всю Францию и Революцию.

В начале 1796 года директор Карно открыл новый фронт против австрийцев в Италии и дал пост главнокомандующего французской Итальянской армией талантливому корсиканцу-артиллеристу Наполеону Бонапарте, который недавно оказал правительству услугу. В то время многие восприняли это как оскорбление, потому что Итальянская армия славилась как самая отсталая и плохо финансируемая. Наполеон же знал, что ему представился шанс.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 1 До революции

Глава 1 До революции Семья Джугашвили По официальной советской версии, Сталин родился в 1879 г. На самом деле он был на год старше. Сам Сталин, конечно, знал, где и когда он родился. Произошло это в маленьком грузинском городке Гори, на далекой окраине огромной Российской

Глава 2. Валькирия революции

Глава 2. Валькирия революции Она – женщина, из-за которой стрелялись мужчины, которую боготворили и ненавидели, которой восхищались и подражали. Она – женщина, которая творила историю, вводила законы и устанавливала правила. Она – женщина, которая благосклонно позволяла

Глава 17. ПОДМАСТЕРЬЕ РЕВОЛЮЦИИ

Глава 17. ПОДМАСТЕРЬЕ РЕВОЛЮЦИИ В 1926 году Сталин утверждал, что в 1905—1907 годы состоялось его «второе… революционное крещение». Однако из слов Сталина следует, что ни его активная деятельность в революции 1905 года, ни его участие в работе высших форумах партии, ни поездки в

Глава 21. МАСТЕР РЕВОЛЮЦИИ

Глава 21. МАСТЕР РЕВОЛЮЦИИ Как свидетельствовал Питирим Сорокин, в дни свержения царской власти «и в Москве, и в Петрограде народ гулял, как на Пасху. Все славили новый режим и Республику. «Свобода! Святая Свобода!» – раздавалось повсюду.Падение самодержавия автоматически

Глава 4. "Гипноз революции"

Глава 4. "Гипноз революции" Русская революция стояла под знаком рока… Н.Бердяев Менее чем за четыре месяца до своей смерти Троцкий напишет открытое письмо советским рабочим "Вас обманывают!", в котором будут слова: "Цель Четвертого Интернационала — распространить

Двадцатилетие революции 1905 года Из истории революции

Двадцатилетие революции 1905 года Из истории революции Музеем революции в Грузии предоставлен в распоряжение редакции чрезвычайно любопытный документ – копия с письма тов. Сталина.Письмо датировано 24 января 1911 года и отправлено тов. Сталиным из Сольвычегодске

Глава 25 ЗАГАДКИ РЕВОЛЮЦИИ

Глава 25 ЗАГАДКИ РЕВОЛЮЦИИ После 2 марта 1917 года Россия стала другой. Изменились не только общественные условия, распорядок жизни и службы, права и обязанности людей. Повседневные радости и заботы, дела и мысли, интересы и устремления сделались иными, приобрели неведомый

Глава V. Революция в революции

Глава V. Революция в революции Синий ультрамарин, в конце концов избранный Кляйном как экслюзивный цвет для его монохромных произведений, — это цвет, где мощь излучения такова, что с трудом допускает соседство других цветов. Дали уже заметил в тридцать седьмом из

Глава 16 ТЕНОРЫ РЕВОЛЮЦИИ

Глава 16 ТЕНОРЫ РЕВОЛЮЦИИ Три недели поезд стучал по рельсам, пока мы доехали до района сосредоточения сил, конечной цели нашего путешествия. В обычное время на эту дорогу хватило бы дня.Мы подолгу стояли на станциях, дожидаясь очереди на отправку. Ночи становились короче,

Глава 6 НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ

Глава 6 НАКАНУНЕ РЕВОЛЮЦИИ Рейды в глубокий тыл противника. Переброска на Юго-Западный фронт. Карпаты, Галиция и Буковина. Забитость и бедность населения. Выступление Румынии. Моральное и боевое значение этого факта. Массовая военная подготовка населения. Война и

Глава 13 Грани революции

Глава 13 Грани революции Ленин приказал перебрасывать реки из Сибири на Запад. Владимир Ильич изготовил книжку-азбуку. Ленин создал два закона — не употреблять спиртное и учиться, учиться, учиться. Из школьных сочинений о Ленине Октябрьская революция провозгласила своей

Глава 13 Дно революции

Глава 13 Дно революции 24 июня 1794 года Дюма получил письмо[651], подписанное не только Карно, но и Робеспьером, с приказом немедленно прибыть в Париж и предстать перед Комитетом общественной безопасности.Великий террор был в самом разгаре. За две недели до того, как Дюма

Глава 3 Накануне революции

Глава 3 Накануне революции Еще до лицея у меня произошла встреча, оставившая воспоминание на всю жизнь.Уходя от приятеля, я спутал двери и вместо передней оказался в гостиной. Там сидели хозяин дома — важный генерал, его жена, еще интересная дама, и странный чернобородый

Глава V В ОГНЕ РЕВОЛЮЦИИ

Глава V В ОГНЕ РЕВОЛЮЦИИ