Глава I

Глава I

Происхождение Галилея, его детство и юность. – Поступление в Пизанский университет. – Оставление медицины ради изучения математики. – Оставление университета. – Профессорство в Болонском, Пизанском и Падуанском университетах. – Главнейшие открытия

Галилео Галилей, основатель современной наблюдательной и опытной науки, был старшим из шестерых детей Винченцо и Юлии Галилео и родился 18 февраля 1564 года в итальянском городе Пизе. Отец его, бедный дворянин, обремененный большим семейством, не имел никакого состояния и средства к жизни добывал личным трудом, живя большей частью во Флоренции, в 75 верстах от Пизы, где он давал частные уроки музыки. Он пользовался некоторою известностью в своей специальности и был автором трех сочинений по истории и теории музыки, из которых одно, «Разговоры о древней и новой музыке», вышло в 1581 году, то есть когда старшему сыну его было 17 лет, а другое – в 1583 году. Он имел некоторые познания в математике и любил эту науку, но, не имея ни средств, ни досуга, не мог заниматься ею и старался отвлечь от этого и своего сына, основательно полагая, что для занятия столь привлекательной наукой, могущей легко овладеть всем вниманием человека, необходимо быть несколько обеспеченным в средствах к жизни. В 1562 году он женился на дочери Козмы Вентури, Юлии; плодом этого брака и был Галилей. Кроме него Винченцо имел еще двух сыновей и трех дочерей. Первые годы Галилея протекли преимущественно во Флоренции, но об этом периоде его жизни известно мало. Биографы упоминают, впрочем, что в детстве Галилей любил заниматься устройством игрушечных машин, но это не представляет собою ничего особенного. Мы видим, что в любой нашей деревне редкий мальчик не устраивает игрушечных водяных или ветряных мельниц и тому подобных вещей. Вероятно, каждый необыкновенный человек отличается во многом от других уже в самом раннем детстве, но не всякий способен бывает подмечать эти особенности. Нужно думать, что отец занимался с ним сперва сам, а потом нанял для него недорогого и, как оказалось, плохого учителя, преподававшего ему, вероятно, церковную латынь, которая для итальянца того времени представляла то же, что псалтирь и часослов на Руси. Как бы то ни было, но отроческое образование Галилея началось самым жалким образом; по счастью, в жизни гениальных людей учителя имеют очень мало значения, как и все вообще так называемые «неблагоприятные» и «тяжелые» условия. Мальчик, разумеется, больше всего учился сам, находя свою умственную пищу везде; он со страстью предался изучению греческих и латинских авторов и приобрел обширные сведения по литературе древней и новой, выработав в себе замечательный литературный и диалектический талант, немало послуживший ему впоследствии для распространения научных истин. Вероятно, благодаря учителю Галилей до 18 лет совершенно не знал математики, не учился ей и даже не был расположен ею заниматься. Замечательно, что и великий Ньютон, родившийся в год смерти Галилея, также лишь восемнадцатилетним юношей принялся за изучение математики, и для чего? Для того, чтобы убедиться, справедливы или ложны правила астрологии!

Из своего положения и обстановки Галилей сумел извлечь все, что только было можно. Дело, которым занимался и жил его отец, он изучил, по-видимому, в совершенстве и превзошел своего отца, потому что, как говорят его биографы, он с течением времени оспаривал пальму первенства в музыке даже у первых преподавателей этого искусства во Флоренции. Но был еще один учебный предмет, которому совершенно никто не учил Галилея; ему научился он без всяких посторонних указаний – самостоятельно; это – рисование. Искусство рисования, живопись так сильно привлекали к себе Галилея, что, по его собственным словам, он выбрал бы своей профессией живопись, если бы только выбор зависел от него. И это была вовсе не фраза, так как известно, что Галилей действительно считался знатоком живописи, к которому обращались лучшие художники Флоренции, спрашивая его мнения относительно перспективы, освещения и даже самой композиции своих картин. По свидетельству Био, даже известные живописцы того времени удивлялись его таланту и знанию дела и не стесняясь сознавались, что они во многом обязаны его советам. Может быть, такие отзывы до некоторой степени зависели от его выдающегося положения на другом поприще, чуждом живописи, когда ни о зависти к нему, ни о конкуренции с ним не могло быть и речи и когда, наоборот, упоминание имени Галилея, ссылка на его мнение могли служить отличной рекомендацией для художника; но, во всяком случае, один из известных живописцев, Джигола, говорил, что большей частью своих лучших произведений он обязан Галилею, потому что именно у него он научился перспективе. Последнее, конечно, не удивительно, и Галилей как математик мог оказать большие услуги живописцу, руководившемуся по части перспективы эмпирическими, заученными правилами, как это почти обыкновенно бывает во всяком ремесле.

Школьный период жизни великого человека приближался к концу. Приходилось думать о том, как поступить с юношей далее. Без сомнения, отец Галилея находил, что его собственная профессия далеко не выгодна в материальном отношении: в Италии, классической стране музыки, была слишком велика конкуренция между музыкантами и учителями музыки, и, вероятно, всю тяжесть этого положения ему пришлось испытать на себе самом. Самой беспечальной жизнью, конечно, являлась жизнь духовенства; но чтобы стать священником, надо было родиться знатным или иметь сильных покровителей; ни того, ни другого не было у молодого Галилея. Одно время отец думал даже пустить сына, как говорят у нас, «по коммерческой части», но, замечая в нем необыкновенные способности, оставил эту мысль и остановился на свободных профессиях. Из этих последних в то время наиболее доходной считалась медицина, как она считается ею даже и в наше время. Постоянно грешащее против своего здоровья человечество обыкновенно ничего не жалеет, когда плоды этих грехов начинают обнаруживаться, а потому медикам, если они в данном месте не размножались чрезмерно, всегда жилось сравнительно недурно. Более обеспеченное состояние давало им возможность заниматься и всякими научными вопросами, не имеющими никакого отношения к их специальности. Поэтому медицинская карьера всегда привлекала и продолжает привлекать внимание практических людей. Так думал и отец Галилея и в своей родительской заботливости о будущей участи сына, о его благополучии, всячески старался утвердить последнего в мысли о необходимости для него изучать медицину и сделаться медиком. В следующем столетии так же усердно заставляли изучать медицину и того, кто составил собою величайшую гордость человечества, – великого Ньютона. Словом, медицина для многих великих людей играла роль своего рода Афонских искушений и стоила им немалой борьбы и бесполезной траты энергии. По счастью, у великих людей запас ее таков, что за вычетом этого остается ее еще так много, что убыль кажется совершенно незаметной.

Галилей в то время, может быть, еще не чувствовал своего великого призвания, а может быть, и не хотел огорчать отца непослушанием, а потому согласился на его желание и поступил в 1583 году 19-летним юношей в Пизанский университет с намерением изучать медицину. По счастью для него, в таинства этой науки или искусства посвящали не тотчас, а нужно было прослушать до этого приготовительный курс аристотелевской или перипатетической философии, состоящей из метафизики и математики. Последняя, бывшая для него столь долго запретным плодом и потому представлявшая всю прелесть новизны, живо привлекла к себе внимание Галилея. В своей ранней юности он слыхал от отца, что как музыка, так и любимая им живопись много зависят от науки чисел и протяжения – математики; он не раз просил отца познакомить его хоть немного с этой наукой, но постоянно получал отказ и советы подождать с этим, пока он не покончит сперва с медициной. Вероятно, отец не предвидел, что и путь к медицине пролегал через математику, хотя и не бог весть какую. Этих элементарных сведений оказалось, однако, достаточным, чтобы Галилей получил вкус к математике и быстро увидел в ней, по его собственным словам, «самое надежное орудие для изощрения ума, потому что она приучает нас строго мыслить и рассуждать». В этом отношении ему много помог замечательный ученый, приятель его отца Остилиус Ричи, нередко бывавший, в числе других знакомых, в доме отца его во Флоренции. Ричи преподавал математику пажам тосканского герцога и вместе с княжеским двором проводил обыкновенно каждую зиму в Пизе. Рассказывают, будто Галилей, жадно относившийся ко всякому знанию, подслушивал за дверью уроки, даваемые Ричи пажам, и, застигнутый в этом подслушивании, обратил на себя внимание Ричи. Как бы то ни было, но молодой Галилей обратился к Ричи с просьбой познакомить его с Евклидом, и – тайно от отца. Это обращение показывает, с одной стороны, что университетская математика в союзе с метафизикой была очень плохой и не удовлетворяла любознательности Галилея, а с другой – что запрещение отца было вовсе не шуточным, если двадцатилетний молодой человек желает скрыть это от него. Ричи согласился заниматься с Галилеем, но не считал возможным делать этого без согласия его отца, с которым находился в дружеских отношениях; он известил последнего о желаний сына и просил его не препятствовать юноше заниматься тем, к чему он чувствует склонность. Отец дал свое согласие, но все-таки просил не сообщать об этом сыну, чтобы не отвлечь его от изучения медицины, в которой он должен был видеть главнейший предмет своих занятий; на математику же смотреть как на развлечение.

К счастью Галилея, и в университете был человек, придерживавшийся новых взглядов, – преподаватель физики Яков Манцони, значительно отрешившийся от школьной перипатетической философии и державшийся учения Пифагора. Его уроки не только обратили внимание Галилея на крайнюю неосновательность и сбивчивость начал, на которых основывалась тогдашняя физика, но побудили его отнестись критически к общепринятым мнениям и пойти в этом отношении несравненно дальше учителя. При своем светлом уме Галилей никак не мог приучить себя пассивно соглашаться с бездоказательными мнениями других и полагаться на какие бы то ни было авторитеты в вопросах, которые можно было проверить размышлением, наблюдением и опытом. Воздвигнутый схоластикою, бездушный кумир Аристотелевой философии начинал возмущать его все более и более; он часто стал вступать в горячие споры не только с товарищами, но и с преподавателями, благодаря чему скоро прослыл человеком упрямым и беспокойным. Поседевшие в школьной учености, закоренелые перипатетики смотрели на его свободную критику как на дикое и грубое безрассудство, старались выказать презрение к его мнениям, давая ему понять, что для них унизительно даже опровергать его; наиболее снисходительные из них соизволяли только выслушивать его с самым обидным равнодушием. Оппозиция молодого философа казалась им просто вздорною выходкой ленивого школьника, не заслуживающею ни малейшего внимания, а в живости его ума они видели только своеобразную и дерзкую заносчивость строптивого и гордого человека.

Чего так боялся отец, то и случилось. Познакомившись с Евклидом, Галилей пожелал идти дальше и скоро перешел к Архимеду, сочинения которого подарил ему Ричи, между тем как занятия медициной все больше и больше отодвигались на задний план. Бессмертные книги Архимеда, сохраненные для Италии и для нас от фанатизма Византии и Рима арабами, привели Галилея в восхищение, и он оценил колоссальный гений великого эллина словами: «С ним смело можно прогуливаться как по земле, так и по небу». Он был очарован прекрасным способом, которым Архимед определил пропорцию золота и серебра в сплаве, и тотчас же устроил гидростатические весы для удобного определения удельного веса. В то же время он начал самостоятельно заниматься вопросом об определении центра тяжести в телах, о чем и написал сочинение.

Вероятно, медицина была теперь совершенно заброшена. Расправивший свои крылья орел не мог уже рыться в земле подобно курице, а только и думал о том, как бы взобраться еще выше, залететь за облака и взглянуть на лучезарное солнце Истины, насколько это возможно для смертных глаз.

Хватаясь, подобно утопающему, за последнюю соломинку, отец Галилея просит Ричи перестать заниматься с сыном, а последнему запрещает даже видеться с Ричи. С непонятною любезностью Ричи спешит удовлетворить желание своего друга; но Галилей теперь уже нашел себе наставников надежнее Ричи и других современных ему ученых. Тени Евклида, Архимеда, Аполлония, Гиппарха и Эратосфена – вот кто были теперь его наставниками, неотступно стоявшими пред его умственным взором. Первое время, когда отец устроил над ним тщательный надзор, Галилей, хотя ему был уже 21 год, не решался открыто идти против его воли и, занимаясь решением математических вопросов или читая своих любимых авторов, держал перед глазами трактаты по медицине; но впоследствии, когда он получил уже некоторую известность и был представлен великому князю Тосканскому, он упросил отца позволить ему заниматься любимой наукой и получил наконец его полное согласие.

Впрочем, с расчетами на медицину вскоре для Галилея было покончено самым неожиданным образом. Дела и средства его отца настолько ухудшились, что он не мог более платить за лекции, которые слушал сын, и просил начальство университета освободить его от платы ввиду стесненных его обстоятельств. Таким образом, для педагогической корпорации и университетского начальства представился удобный случай показать свою проницательность в решении вопроса, заслуживает ли Галилей казенного содержания, то есть вопроса о его способностях и надеждах, какие он подавал. Опыт оказался, как много раз он оказывался и впоследствии, не в пользу проницательности почтенной корпорации: Галилей не был признан достаточно способным и достойным пользоваться казенным содержанием! Что ж? Одни из его судей видели альфу и омегу человеческой мудрости в медицине, хотя в ней тогда почти не существовало ни анатомии, ни физиологии, ни физиологической химии, а были только лекарства и описание наружных явлений при тех или других болезнях, то есть наукой в собственном смысле здесь, что называется, и не пахло. Другие видели в нем заносчивого и неосновательного молодого человека, высокомерно считавшего себя умнее самых почтенных комментаторов Аристотеля и даже имевшего дерзость не соглашаться иногда и с самим Аристотелем. Медициной же, как мы знаем, Галилей пренебрегал и никаких, даже посредственных, надежд на служение Эскулапу не подавал. До его гениальных способностей, до его страсти к математике, до успехов, которые он в ней оказал, наконец, даже до открытия, которое он уже в это время сделал, никому не было никакого дела. Поэтому почтенные светила медицины и педагогики отнеслись к нему совершенно формально и поступили так, как, к сожалению, нередко поступают в подобных случаях еще и теперь. «Не знает моего предмета – единица!» – «Да ведь это – талант, чуть не гений!» – «А мне что за дело? По моему предмету он слаб». Если нужно еще привести пример педагогической проницательности, даже в области, вполне подлежавшей ее компетенции, то достаточно указать на тот факт, что и сам великий Ньютон, состязавшийся на степень феллова в Кембриджском университете с неким Уведалем, по мнению профессоров математики, оказался ниже последнего и должен был уступить ему. Только благодаря этому и осталось в истории имя его соперника, которое иначе исчезло бы бесследно во мраке времен. Таким образом, если бы карьера великих людей, не говоря уже о выдающихся, зависела от приговоров педагогических корпораций, то это было бы, как видит читатель, очень печально – потому что, не довольствуясь двумя приведенными нами яркими примерами, он мог бы возобновить в своей памяти множество других, где педагогическая проницательность выказалась столь же блестящим образом, между тем как исключений оказалось бы слишком мало. К счастью, повторяем, великие, гениальные и даже просто талантливые и сколько-нибудь выдающиеся люди никогда еще особенно не страдали от подобных приговоров, а причиняемые такою несправедливостью временные неприятности и огорчения становились даже могучими стимулами для деятельности, потому что, как сказал поэт, «благодатна всякая буря душе молодой».

Впрочем, пусть не подумает читатель, что указанием на это мы осуждаем громадную корпорацию тружеников, заслуживающих всякого почтения, обыкновенно представляющих лучших людей своего времени и вообще стоящих несравненно выше тех, кто подмечает только их недостатки, легкомысленно смеется над ними, а сам на их месте поступил бы, может быть, в сотню раз хуже. Нередко людей, осмеивающих недостатки других или указывающих на них, считают лучше тех, над кем они смеются; но это большая ошибка. Провинциальный газетный корреспондент, громящий недостатки своих земляков, вовсе не лучше, не нравственнее, не чище людей, им обличаемых; и в громадном большинстве случаев не только ничем выгодно не отличается от них, но и хуже их во многих отношениях. Нет, мы указываем на это явление как на чисто антропологический факт, по поводу которого скажем еще несколько слов впоследствии. Ошибки до такой степени свойственны человеку, что, вероятно, не раз приводили в отчаяние многих великих людей. Кто знает, может быть, и Галилей, и Ньютон, будучи впоследствии профессорами, и сами впадали в подобные же ошибки, хотя им, конечно, было легче избежать их, чем обыкновенным смертным. Гении– тоже люди, и человеческие заблуждения, как и все человеческое, не чужды им.

Не пострадал особенно и Галилей от того, что принужден был по неимению средств и вследствие отказа в казенном пособии оставить Пизанский университет. Разумеется, университетский, и в частности медицинский, диплом, который бы получил Галилей в случае окончания курса, дал бы ему возможность более безбедного существования, поставил бы его на первых порах в менее обидную зависимость от людей и учреждений и, во всяком случае, избавил бы великого человека от лишних огорчений и страданий, которые пришлось ему перенести даже в эту жизнерадостную пору жизни; но нельзя же требовать от слепой богини счастья всех даров, какие бы нам желательно иметь, тем более что в общем она довольно справедлива к людям и, предлагая один из своих даров одному, бережет другой для другого. А Галилею и без того было за что благодарить эту богиню.

Итак, отец новейшей науки оказался в положении «недоучки», и, вероятно, немало горечи, немало мучительных минут и часов доставило ему это незавидное положение. Злым, праздным и грубым людям не угодишь ни так, ни сяк: они, по пословице, «и не довернешься – бьют, и перевернешься – бьют». Как в наше время ставят в вину человеку и то, что он не доучился, и то, что он чуть не до седых волос учится, так было, по всей вероятности, и тогда. Однако всем недоучившимся и недипломированным остается то утешение, что во времена Галилея много было докторов теологии и юрис утриускве, но имена этих светил схоластики сошли в темную могилу вместе с носившими их; а имя недипломированного Галилея будет жить на земле, пока будет жива она сама, и по мере распространения просвещения не будет такого далекого и глухого угла на ней, где бы это имя не стало произноситься с благоговением. Имея перед собою это светлое имя и этот великий пример, можно не предаваться мрачному отчаянию и упорно делать любимое дело, хотя бы, по общепринятому мнению, это было и «не наше дело».

Мы оставили Галилея за изучением творений величайших математических гениев древней Эллады. Подготовив и изощрив на этом свой ум, чем теперь займется великий недоучка? У всех великих умов первою мыслью, кажется, всегда были вопросы: «Где я?» и «Что я?» Во времена Галилея вопросы эти звучали в воздухе, может быть, слышнее, чем в какое-либо другое время; вопрос о положении Земли во вселенной, о том, что она представляет собою в астрономическом отношении, был тогда первым и главнейшим из философских и научных вопросов. Начавшееся около того времени знакомство с греческою естественной философией воскресило мнение Филолая, Пифагора и Архимеда о сферическом виде Земли и об ее движении вокруг своей оси. Округлость Земли, по крайней мере в некоторых направлениях, была блистательно подтверждена и доказана экспедициями Колумба и Магеллана. Можно было думать, что и вращательное движение Земли так же скоро подтвердится. Действительно, теперь первый и самый важный шаг был сделан: как скоро Земля оказалась уединенною в пространстве, висящею в нем без всякой поддержки, то привести ее в движение было уже нетрудно; это являлось неизбежным следствием первой истины и допустить это было даже легче, чем представить себе, что в таком положении Земля могла бы оставаться без всякого движения. Такая мысль была высказана в великом сочинении Коперника «Об обращении небесных сфер», появившемся за 20 лет до рождения Галилея, в 1543 году. В этом сочинении доказывалось, что видимые явления останутся совершенно одинаковыми, допустим ли мы старую гипотезу о неподвижности Земли и обращении вокруг нее Солнца, планет и всей небесной сферы, или предположим, что Земля и планеты движутся вокруг Солнца, остающегося относительно их неподвижным. Учение Коперника было пока только гипотезой, хотя и вероятной; на самом деле явления могли происходить так, но это могло быть и иначе. Необходимо было доказать эту гипотезу, в справедливости которой почти не сомневались лучшие умы, а для этого нужны были новые открытия в астрономии. Новые взгляды, пока они оставались в академической сфере, не встречали особого противодействия. Книга Коперника была посвящена самому папе Павлу III, и представители высшего духовенства не только допускали новые взгляды, но и защищали их. Таковы были кардинал Куза и кардинал Аллиак, издавший пять мемуаров, касающихся вопроса о соглашении астрономии с теологией. Астрономические вопросы носились, так сказать, в воздухе и привлекали к себе все передовые умы и лучшие силы тогдашнего общества.

При таких условиях нетрудно было бы предсказать, куда направит свои шаги молодой Галилей, жаждущий знания и света истины. Великий недоучка очень скоро заключает союз с задумчивой, прекрасной богиней Уранией и не расстается с нею всю жизнь. Эта муза, как мы увидим, доставила ему много самых высоких радостей, какие только могут выпасть на долю человека; она открыла своему любимцу новые миры, которых не созерцали до сих пор ничьи смертные очи на Земле; она открыла ему тайны природы, которых многие не могли видеть даже и по его указаниям – настолько трудно было их разглядеть при тех жалких средствах, которыми располагал Галилей, и не обладая тем чудесным даром зрения, которым наградила его богиня; но она же была виновницей и великих страданий, которые пришлось ему претерпеть во имя ее впоследствии; своим примером он еще раз напомнил человечеству, что величайшие радости и наслаждения требуют и великих искупительных жертв, что похищение небесного огня влечет за собою страшную участь Прометея, вкушение от дерева знания – изгнание из рая, прикосновение к святыне – смерть.

Без сомнения, положение Галилея по выходе его из университета было тяжелым. Он оказался без всяких средств, не приготовленным ни к какому делу, могущему давать средства к жизни. Но свет, как говорят, не без добрых людей, и то, чего не заметили, не оценили в Галилее университетские преподаватели и должностные ученые, заметили другие. Во все времена не было недостатка в благородных людях, подававших руку помощи нуждавшимся в ней и тем связавших свое имя с именами великих или замечательных людей, для которых они сделали доброе дело. Вот благородный путь заслужить признательность потомства для всех не выдающихся особым талантом и способностями, но обладающих средствами или связями! К сожалению, богатые люди часто слепы и думают, что вернее достигнут известности, если приобретут за свои деньги какой-нибудь крест Почетного легиона, совершенно не способный спасти их от абсолютного забвения… Для Галилея таким добрым гением явился маркиз Гвидон Убальди, любитель науки, сам с успехом занимавшийся математическими вопросами и бывший одним из образованнейших и просвещеннейших людей своего времени. Наперекор мнению университета, благородный маркиз отзывался о Галилее как об «Архимеде новейшего времени» и говорил, что со смерти сиракузского геометра свет еще не видел такого гения, как Галилей. Эти слова в устах образованнейшего математика своего времени ясно показывают, каким необыкновенным человеком был молодой Галилей.

Маркиз Убальди был совершенно прав, и с его мнением, высказанным не только при жизни Галилея, но еще почти во время его юности, когда гений великого человека еще далеко не развернулся во всем блеске, не могут не согласиться историки математических наук даже и теперь, когда между нами и Галилеем лежит расстояние в три века. Это служит доказательством, что и сам он был далеко не обыкновенным средним человеком. Справедливость этого сделается для нас совершенно очевидной, если мы на минуту представим себе, как мог бы отнестись к Галилею средний человек нашего времени, то есть почти любой член окружающего нас общества, когда в суждениях обо всем преобладают какие-то стадные, заученные и обездушенные мнения, когда к людям относятся по принятому раз и навсегда шаблону. В самом деле, перед нами бедняк, сын какого-то темного музыканта, живущего в какой-нибудь трущобе с кучей детей и чуть не умирающего с голоду; перед нами студент, не желающий учиться медицине, которая помогла бы ему выйти из ужасной нищеты, выгнанный теперь из университета «за невзнос платы» и, значит, настолько малоспособный, что университетское начальство не решилось оказать ему снисхождение и принять на казенное содержание; ему есть нечего, а он только и говорит, только и бредит, что одной математикой, которая нигде не требуется и нужна лишь, и то отчасти, для занятия кафедры в университете, доступ куда ему прегражден; ученым он сделаться не хочет, потому что ни метафизика, ни сам Аристотель не только не пользуются его любовью, но даже оспариваются им; его голова набита пустыми фантазиями, которые ни к чему не приведут; – все университетские профессора говорят это – чего же еще нужно? «Да это неосновательный, даже, можно сказать, пустой молодой человек!» Вот как рассуждал бы о деле Галилея современный нам средний образованный соотечественник, привыкший думать по известному шаблону. Маркиз Убальди не думал так; значит, он не был этим средним «проницательным» человеком, а потому и заслуживает глубокой признательности потомства.

При своем высоком положении маркиз Убальди легко мог оказать помощь Галилею. По его ходатайству Галилей был назначен великим князем Фердинандом I из фамилии Медичи преподавателем математики в Болонский университет, откуда вскоре, в 1589 году, перешел в свою негостеприимную alma mater, Пизанский университет, через четыре года по выходе из него.

Хотя назначением профессоров высшей властью и можно злоупотреблять, как и всем вообще, но в настоящем случае по отношению к Галилею это было лишь восстановлением попранной справедливости. Конечно, Галилей не погиб бы и был бы не менее велик, если бы он и не занимался профессорством, потому что гений вовсе не такая ничтожная искра, которую легко затушить; но человеческое чувство наше не может не радоваться, что на долю великого человека одним несчастием, одною несправедливостью выпало меньше. Если бы избрание Галилея зависело от профессорской корпорации, то он, конечно, не попал бы в университетские преподаватели, потому что в глазах этой почтенной коллегии он не имел на то никаких прав, между тем как претендентов на кафедру математики было и тогда, вероятно, немало, и все это были, конечно, поседевшие в схоластических тонкостях доктора теологии и «обоих прав», «элоквенции и паче хитростей поэтических»; и кому, как не им, было читать лекции математики и физики?

Правда, профессорство тогда было, можно сказать, лишь почетным званием и могло быть занятием только людей богатых, а потому в материальном отношении далеко не могло представляться Галилею особым благополучием. Действительно, оно доставляло ему лишь 60 экю, или 25 копеек в день на наши деньги! Если бы ценность денег была тогда такая же, как и теперь, то место самой плохой петербургской кухарки было бы значительно выгоднее профессорства в Болонье или Пизе, так как такая кухарка, получая столько же, пользуется готовым содержанием и углом. Но если даже допустить, что за три столетия до нас ценность денег была в десять раз более теперешней, то и тогда это жалованье было бы не бог знает какое счастье.

Однако Пиза оказалась для Галилея вообще негостеприимным городом, как бы оправдывая пословицу, что никто не пророк на своей родине. Не прошло и трех лет, как Галилей опять очутился в еще худшем положении, чем прежде. Один из высокопоставленных людей, побочный сын Козмы I Медичи, устроил какую-то плохую гидравлическую машину, а Галилей, бывший не менее того плохим политиком и слишком любивший справедливость, дал об этой машине такой отзыв, какого она вполне заслуживала, и тем разгневал изобретателя. По настоянию последнего Галилей вскоре после этого прискорбного случая лишен был должности преподавателя в Пизанском университете и отпущен, что называется, на все четыре стороны. Летом 1592 года без гроша в кармане Галилей вернулся во Флоренцию, не смея показаться на глаза отцу, которому он причинил уже столько неприятностей.

Проницательные люди, конечно, считали себя еще раз правыми. В четыре года Галилей переменил уже два места и не ужился в Пизе по своей бестактности, когда сама судьба предоставляла ему возможность заручиться влиянием сильного человека, потому что он мог выйти из затруднения, давши, в крайнем случае, какой-нибудь уклончивый ответ, вроде «нельзя не признаться, но нужно сознаться»; а таких ответов в благозвучном и музыкальном итальянском языке, да еще при уменье Галилея владеть словом, конечно, было немало. «Ясно, что такому молодому упрямцу и нищему не сделать никакой карьеры!»

Плохо пришлось бы Галилею, если бы не хранила его добрая фея в лице все того же маркиза Убальди, который и теперь не поставил в вину Галилею его бестактности, чего не преминул бы сделать на его месте почти всякий вельможа, стоящий в близких отношениях ко двору. Он опять принял горячее участие в судьбе Галилея и дал ему рекомендательное письмо к флорентийскому вельможе Сальвиати. Последний оказался столь же высокой души человеком, как и Убальди, и до приискания места предложил Галилею все средства жить и заниматься наукой. Сальвиати вскоре познакомил Галилея с Согредо, занимавшим видный пост при правительстве Венецианской республики. Согредо деятельно начал хлопотать за Галилея, и благодаря его стараниям венецианское правительство назначило великого человека профессором в Падуанский университет, куда он и перешел в 1592 году. Вот как венецианское правительство уведомляло университет о назначении Галилея: «Сознавая всю важность математических знаний и их пользу для других главных наук, мы медлили назначением, не имея в виду достойного преемника. В настоящее время изъявил желание занять это место синьор Галилей, бывший профессором в Пизе, пользующийся большим успехом и справедливо признаваемый самым сведущим в математических науках. Поэтому мы с удовольствием предоставляем ему кафедру математики на четыре года». В отношении вознаграждения своих трудов с переходом в Падую Галилей значительно выиграл, так как стал получать 180 флоринов, или 450 рублей, в год. Но вместе с улучшением его положения Падуя могла отлично ему напомнить, что беспокойным друзьям истины тяжело живется на свете, так как в тюрьме этого города давно уже томился в заключении близкий Галилею по душевным свойствам и убеждениям Джордано Бруно, который потом был сожжен по приговору святого судилища в последний год XVI столетия, 16 февраля 1600 года. Все это не обещало Галилею ничего доброго впереди, но оказалось бессильным отклонить его от служения науке и истине.

Таким образом, благодаря покровительству благородных и добрых людей, Галилею очень недолго пришлось пробыть без места: в то же лето, как он получил отказ в Пизе, Галилей покинул родные места и переехал в Падую, на пути в которую останавливался и пробыл некоторое время в Венеции.

В первые годы пребывания в Падуе он много занимался проектами разных машин по заказу венецианского правительства, и помимо своей преподавательской деятельности составил несколько учебных руководств по механике, гномонике и другим дисциплинам, а также написал первый трактат по той отрасли прикладной науки, которая известна теперь под именем фортификации. Все эти сочинения ходили в рукописях и не издавались Галилеем. Одна из таких рукописей без ведома Галилея вышла в 1634 г. во французском переводе аббата Мерсеня и, как оказалось, заключала в себе одно из главнейших начал аналитической механики – принцип возможных перемещений. В скором времени Галилей делается самым популярным профессором в университете; число слушателей его было громадно и аудитория едва вмещала всех желающих, так как их было до двух тысяч человек. Но эта же самая популярность не замедлила доставить ему много врагов, как среди его сотоварищей, так и вообще среди людей старых убеждений. Когда мы желаем «насолить» не нравящемуся нам человеку, то редко бываем разборчивы в средствах; поэтому и враги Галилея не остановились даже перед низким доносом на него, обвиняя его в безнравственности, так как он жил в незаконном браке с одной венецианкой, приехавшей с ним в Падую. Они позаботились о том, чтобы это стало известным правительству, но, к счастью для Галилея, эта гнусная ябеда послужила ему только в пользу. Когда правительство узнало, что на небольшое жалованье Галилею приходится жить вдвоем, оно удвоило содержание ему, так что с 1599 года он стал получать 320 флоринов, то есть 800 рублей в год.

Теперь мы пока оставим Галилея читать лекции его многочисленным слушателям и возвратимся опять к его юношеским годам, чтобы рассмотреть, что же, собственно, сделало Галилея известным и обратило на него внимание лучших людей, державшихся новых взглядов, и что было причиною ненависти к нему со стороны людей отсталых, равно как и несправедливого отношения к нему официального ученого мира.

Чисто литературное и художественное образование, полученное Галилеем в юности, а затем усиленное занятие математикою с целью наверстать потерянное время, нисколько не лишило его наблюдательности и не отвлекало его внимания от действительного мира. Гений обращает внимание на все, в чем обыкновенные люди не видят ничего особенного, хотя и наблюдали явление тысячу раз. Еще в период своего ученичества Галилей сделал важное открытие изохронизма качаний маятника. Будучи в Пизанском соборе во время архиерейского богослужения, Галилей обратил внимание на колебания люстры, или паникадила, не прекращавшиеся очень долгое время. Считая удары своего пульса, так как часов тогда не существовало, он заметил, что на каждое свое колебание люстра употребляет одинаковое время. Как известно, в этом заключается один из законов движения маятника, строго справедливый для предельных, то есть бесконечно малых колебаний. Это было первое открытие Галилея, в котором несколько помогла ему, пожалуй, и нелюбимая им медицина, так как измерение времени пришлось делать биением пульса. Галилей тотчас же сообразил, что этим свойством колеблющегося тела, укрепленного в одной из своих точек, можно воспользоваться для измерения времени. Мысль эта не выходила из головы его всю жизнь, и много лет спустя, в 1633 году, он применил это свойство маятника к устройству часов; но как были устроены эти часы, в точности не известно. Впоследствии Гюйгенс применил маятник в часах, но не как двигатель, а только как регулятор, задерживающий падение гири. Мы уже упоминали раньше, что при первом же знакомстве своем с Архимедом Галилей устроил гидростатические весы. Это изобретение вместе с предыдущим открытием послужило началом его известности и доставило ему знакомство с Убальди, который, между прочим, обратил внимание Галилея на исследования о центре тяжести и вскоре представил его великому князю Тосканскому. Галилею был в это время 21 год.

Получив место профессора в Пизанском университете, Галилей ревностно старался оправдать такое доверие к нему со стороны великого князя Фердинанда и неутомимо продолжал свои научные занятия. Начав преподавание физики, он очень скоро пришел к убеждению, что все рассуждения о движении у Аристотеля и его комментаторов совершенно неверны, не имеют никакого надежного основания и требуют внимательного пересмотра. Одним из первых обратил на себя его внимание вопрос о падении тел. Галилей открыл и доказал, что скорость падения тел вовсе не зависит от их веса, как это следовало по Аристотелю. К этому открытию он пришел чисто умозрительным путем, а затем уже доказал это опытом. В самом деле, если, как тогда допускали, с увеличением веса тело должно было двигаться быстрее, то, связав его с менее тяжелым телом, мы увеличили бы его вес, отчего оно должно было бы двигаться быстрее; но так как соединенное с ним менее тяжелое тело, по гипотезе, двигается медленнее, то это уменьшило бы скорость первого. Таким образом мы приходим к противоречию, а потому нелепо и самое предположение. Для опытного доказательства этого закона Галилей воспользовался наклонной Пизанскою башней, заставляя падать с нее тела различного веса, причем незначительное замедление во времени падения легких тел, то есть тел с малым удельным весом, правильно объяснил действием сопротивления воздуха. Этих отступлений, однако, было вполне достаточно для приверженцев Аристотеля, не обращавших внимания, когда это было нужно, даже и на логику, и они остались при своих прежних убеждениях.

Мало-помалу Галилей совершенно оставил Птолемееву систему устройства мира, с неподвижною Землею и движущимися вокруг светилами, и решительно стал на сторону Коперника, сделавшись первым бойцом и первым же мучеником нового учения. С первого же шага своей деятельности как преподавателя и ученого Галилей становится, таким образом, в резкое противоречие с господствующими взглядами, восставая против величайших авторитетов, Аристотеля и Птолемея. Мы знаем, с каким трудом в позднейшее время пробивала себе дорогу теория волнообразного распространения света, боровшаяся с авторитетом Ньютона; но во время Галилея Аристотель, Птолемей и Платон пользовались несравненно большим доверием и уважением, чем впоследствии Ньютон, так как занимали место между Библией и отцами церкви. Вот против кого горячо и страстно восставал этот беспокойный человек! Сколько самолюбий задевал этот молодой и горячий ученый! И как же можно было простить ему все это?!

Опыты с падением тел скоро привели Галилея к открытию другого, более важного закона падения тел: он убедился, что преодоленное падающим телом расстояние прямо пропорционально квадрату времени, употребляемому им на это. Примерно в это же время Галилей устроил известный чертежный прибор – пропорциональный циркуль, доставивший ему немало неприятностей, так как один из его ничтожных соотечественников вздумал дерзко оспаривать это открытие у Галилея. На защиту своих прав Галилею пришлось, к сожалению, потерять немало своего драгоценного времени, но он достиг того, что сочинение его противника было признано клеветническим и даже подверглось запрещению.

Неприятный случай, заставивший Галилея покинуть Пизу и Тосканское княжество, имел для него благодетельные последствия, так как избавил ученого от многих недоброжелателей, появившихся у него в Пизе, могших ускорить наступление времени нападок на него духовенства или добиться запрещения заниматься ему преподаванием, так как тосканское правительство являлось довольно усердным исполнителем постановлений Рима. В Венецианской республике, по крайней мере, преподавание пользовалось уже большей свободой, и, пока Галилей оставался там, нападки на него имели почти исключительно научный и философский характер, а не религиозный, где борьба для него была несравненно труднее.

Вскоре после своего переезда в Падую Галилей изобретает термометр, или термоскоп, хотя расширение тел от теплоты, на котором основан был этот прибор, было уже известно членам Флорентийской академии. Утверждают, что и сам термометр был уже известен до Галилея, но если это и действительно так, то нужно думать, что изобретатели считали этот прибор настолько неважным, что не находили нужным заявлять об этом. Вероятно, постоянное и часто недобросовестное оспаривание открытий и изобретений Галилея и было причиной того, что Галилей впоследствии прежде окончательного объявления об открытии публиковал его в виде загадочных анаграмм, переставляя буквы фразы, сообщавшей об открытии, так что получалась какая-нибудь новая фраза, не имевшая с первой ничего общего. К этому же времени относится и начало переписки, в которую вступил Галилей с другим современным ему великим гением, Кеплером, также трудившимся над доказательством и утверждением на прочном основании гипотезы Коперника и проведшим свою жизнь среди тяжкой бедности и всевозможных страданий. Переписка эта не прекращалась до самой кончины Кеплера.

К числу немногих друзей Галилея в Падуе присоединился замечательный ученый Сарпи, с успехом занимавшийся математическими, физическими и астрономическими вопросами, а также и теологией. Вместе с Согредо и Сальвиати Сарпи составлял тот тесный кружок, в котором мог отдохнуть Галилей от огорчений, какие часто выпадали на его долю. Разделяя его мнения, эти благородные люди поддерживали и защищали Галилея от разных несправедливостей, служили ему добрыми советами, были искренне привязаны к нему и крайне внимательно следили за его открытиями. Они же, вероятно, не раз выручали Галилея в материальных затруднениях. Мы уже видели, что в 1599 году жалованье его было почти удвоено, но этого оказывалось все-таки недостаточно, и Галилей принужден был тратить свое дорогое время на то, чтобы давать частные уроки. В это время он уже имел детей, а кроме того, в том же году умер его отец, оставив большое семейство без всяких средств к жизни. Один из его братьев получил место врача в Польше, но пока еще нуждался в помощи; затем остались сестры, которых Галилей должен был выдать замуж, так как считал это своею обязанностью, но пока решительно не мог ничего дать им в приданое.

В 1604 году наблюдалось необыкновенное астрономическое явление: в этот год 10 октября внезапно загорелась новая звезда в созвездии Змееносца. Вскоре было замечено, что блеск ее стал значительно уменьшаться. В последний раз наблюдал эту звезду 16 ноября того же года Кеплер в Германии; в промежуток же от этого времени до половины марта следующего года звезда исчезла бесследно, так что все попытки отыскать ее оказались безуспешными. Эта чудесная звезда, история возникновения которой и причина столь краткого существования не разъяснены еще удовлетворительно наукою и по настоящее время, явилась как бы нарочно для опровержения мнения перипатетиков о неизменности и вечности небесных тел. Чтобы отстоять верность своих взглядов, они стали доказывать, что звезда эта стихийного происхождения и явилась вовсе не на тверди небесной, а в земной атмосфере. Галилей на основании наблюдений объявил, что звезда эта значительно дальше того, что перипатетики называли тогда стихийною областью, что она даже гораздо дальше всех планет, а потому ее должно считать настоящею звездою, подобною остальным и находящеюся в пространстве на неизмеримом от нас расстоянии. По поводу явления этой звезды Галилей прочел целый ряд лекций, высказываясь с особою настойчивостью и страстностью в пользу гипотезы Коперника, несмотря на все предостережения друзей и не обращая внимания на ужасную судьбу Джордано Бруно, сожженного только четыре года тому назад.

Около того же времени Галилей занимался свойствами естественных магнитов и нашел средство увеличивать их силу, придавая им искусственные оправы.

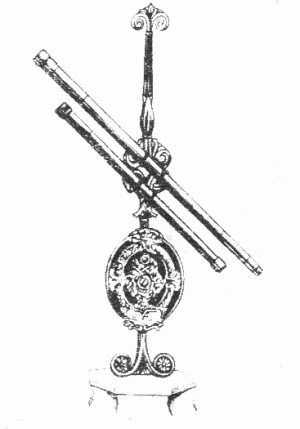

С 1609 года начинается ряд прекрасных открытий Галилея в области астрономии, почти непрерывно следующих одно за другим. В этом году в Италии начали распространяться слухи, что какой-то голландец представил графу Морицу Нассаускому замечательный оптический прибор, представлявший отдаленные предметы близкими. Ничего, кроме этого, решительно не было известно. Галилей обратил внимание на этот предмет и вскоре устроил первый телескоп, основанный на том же принципе, как наши теперешние театральные бинокли, то есть на сочетании между собою выпуклых и вогнутых стекол. Несмотря на то, что свойства выпуклых стекол, как мы сказали, были известны в Голландии, слава изобретения телескопа должна принадлежать исключительно Галилею, потому что только он устроил этот прибор на рациональных началах и дал ему надлежащее употребление. Свойства выпуклых стекол были известны и древним, но это нисколько не уменьшает славы Галилея. Ведь и свойства пара вместе со свойствами янтаря и магнита были также известны древним, но отсюда не следует, что они изобрели паровую машину или электромагнитный телеграф.

Первые телескопы Галилея

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ

Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ Какое название дать этой главе?.. Рассуждаю вслух (я всегда громко говорю сама с собою вслух — люди, не знающие меня, в сторону шарахаются).«Не мой Большой театр»? Или: «Как погиб Большой балет»? А может, такое, длинное: «Господа правители, не

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. М. М.

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и

ГЛАВА 9. Глава для моего отца

ГЛАВА 9. Глава для моего отца На военно-воздушной базе Эдвардс (1956–1959) у отца имелся допуск к строжайшим военным секретам. Меня в тот период то и дело выгоняли из школы, и отец боялся, что ему из-за этого понизят степень секретности? а то и вовсе вышвырнут с работы. Он говорил,

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная

Глава 24. Новая глава в моей биографии.

Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне

«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»

«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ» О личности Белинского среди петербургских литераторов ходили разные толки. Недоучившийся студент, выгнанный из университета за неспособностью, горький пьяница, который пишет свои статьи не выходя из запоя… Правдой было лишь то, что

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода, — подтрунивал над собой Петр Ильич в письме к племяннику Володе Давыдову: — первый период все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще

Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ

Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ Так вот она – настоящая С таинственным миром связь! Какая тоска щемящая, Какая беда стряслась! Мандельштам Все злые случаи на мя вооружились!.. Сумароков Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Гоголь Иного выгоднее иметь в числе врагов,

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним

Глава Десятая Нечаянная глава

Глава Десятая Нечаянная глава Все мои главные мысли приходили вдруг, нечаянно. Так и эта. Я читал рассказы Ингеборг Бахман. И вдруг почувствовал, что смертельно хочу сделать эту женщину счастливой. Она уже умерла. Я не видел никогда ее портрета. Единственная чувственная