36. Тюрьма

36. Тюрьма

Ателье «Зингер–Дикер» закрыто. С Вассербургассе Франц переехал на Шадекгассе. На фирменном бланке нового ателье значится только его фамилия. Нераспакованные ящики стоят вдоль стен, над столом, заваленным документацией к проекту «Работу – юным!», большая фотография Биби. Он сидит в лодке, гребет веслом.

«…Инвалид войны, семейный, три кровати на 8 персон. Семья безработных – 4 кровати на 17 персон…» – Франц диктует, я составляю список убогих.

Он получил еще два заказа: оформление спектакля «Николас Шнайдер и его душа» и проект постройки нового театра. Я рисую костюмы в духе соцреализма, Франц чертит эскиз здания театра – он похож на движущийся агрегат, который цепляется шипами за мостовую.

Вена замерла, следит за Берлином. «Закрыт Баухауз – рассадник жидов и большевизма».

Франц комкает кальку в руке, перекладывает на подоконник бумаги с грифом магистрата. Он строит мне рожи, я смеюсь, и он закрывает моими ладонями свои глаза.

12 февраля 1934 года – сплошь черный день. Выбраться из него на свет – рембрандтовский труд. Говорят, жизнь умнее нас. Еще говорят, что испытания даются тем, кто может их вынести. Всякое говорят.

А под окном кричат: «Рабочие, ваши еврейско-марксистские вожди раздавлены! Бросайте оружие!»; по радио трендят: «Музыка должна быть здоровой, вдохновленной народной песнью… искусство должно быть здоровым и изображать героя, солдата, молодость, силу… паразиты, угрожающие здоровому телу нации, в первую очередь еврейская гнида, должны быть уничтожены…»

Ночью явились молодчики с ордером. В первые годы правления Гитлера они работали преимущественно в ночную смену. Потом – круглосуточно. Они привязали меня к стулу, перевернули все вверх дном, добрались до ящиков с пряжей, перепутали все нитки, вывалили белье и одежду из стенных шкафов, нашли шкатулку.

Что в ней?

Посмотрите.

Где ключ?

Не знаю.

Фройляйн Дикер, вы арестованы.

Вместе со стулом?

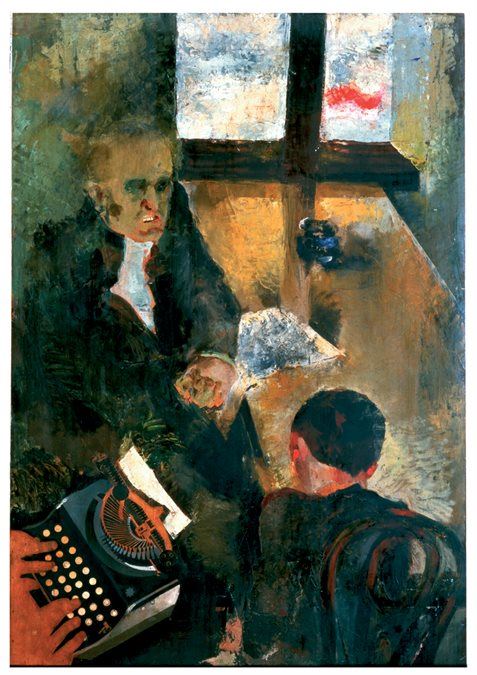

Тюрьма меня не испугала. Тяжелы были только ночные допросы. Каждый как ослепление. Яркий свет повредил сетчатку, с тех пор меня мучают рези в глазах. Я не знала, что глаза могут так невыносимо болеть. В камере было холодно, под лампой невыносимо жарко. Я обливалась потом, у меня горели уши. На картине «Допрос» я нарисовала себя с красными ушами.

Днем меня не трогали. Я получила работу – чинить одежду заключенных – и вышивала на драном белье фантастической красоты узоры. В какой-то момент допросы прекратились, а белье для починки не переставало прибывать. Я ощущала себя Арахной, которой грозит незавидная участь. К счастью, я не успела превратиться в серого тюремного паука.

Меня вызвали в медчасть на осмотр. – Но я ни на что не жалуюсь! – Конвоир велел отставить разговоры. Он ввел меня в комнату, где спиной ко мне сидел врач в белом халате. Не подымая головы, врач велел конвоиру покинуть помещение. Пациентка вызвана для гинекологического осмотра. Это был голос Йожи. Конвоир вышел, оставив дверь приоткрытой. Йожи громко велел мне лечь в кресло и расставить ноги. «Ты с ума сошел!» – прошептала я. Йожи показал мне листок бумаги, где было написано, что меня скоро освободят. Прокаливая инструменты на спиртовке, он сжег листок и «приступил к осмотру». Он нашел, что я смертельно больна по-женски, записал диагноз в историю болезни. – Уведите арестованную!

Для дачи показаний вызывали и Франца. Он полностью отрицал мое участие в подделке паспоротов, объясняя это тем, что я не умею провести две одинаковые линии. Я уже где-то говорила об этом. Просто мне до сих пор не верится в то, что неспособность имитировать чужой почерк может явиться исчерпывающим доказательством чьей-либо невиновности. Скорее всего, главную роль в деле моего освобождения сыграло заключение гинеколога по фамилии Гюнтер, под видом которого Йожи пробрался в тюрьму. Там тоже работали наши люди.

Психоаналитик Анна Райх описала мой тюремный опыт как «счастье садомазохиста». Мол, наконец эту Фридл наказали, избавили от чувства вины и дали ей насладиться собственными страданиями. Что сказать? Наверное, она права. Солипсисты, к коим я себя причисляла до поры до времени, нуждаются в психоанализе. Если я – это единственно несомненная реальность, то познание этого «я» становится задачей всей жизни. В Терезине мне не нужен был психоаналитик. Понятно почему. Ведь анализ связан с прошлым, с тюками обжитого времени. Настоящее анализу не поддается, а будущим занимаются гадалки. В Терезине я жила в настоящем. Прошлое перестало донимать, и, даже если моя память и выгрызала в тюке дырку, из нее просыпались одни осколки. Как цветные стеклышки из разбитого калейдоскопа.

Дорогая моя, меня так глубоко взволновал твой вопрос о будущем, он застрял у меня как кость в горле, я так на него и не ответила. Ведь даль – ничто без близи, без настоящего…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Тюрьма и воля

Тюрьма и воля Тюрьма является как бы увеличительным стеклом для наблюдения за общественными процессами.Когда в стране резко снижался уровень жизни, то через некоторое время в тюрьме питались травой в буквальном смысле этого слова. Последний раз, по рассказам, такое

Тюрьма

Тюрьма реально грозит. Совершено реально.По статье УК, номера которой не знаю, а формулировка За разжигание межнациональной и религиозной розни — до четырех лет лишения свободы.После акцииЮный безбожник — см., той самой, когда О. рубил иконы в Манеже — тут и началось.По

36. Тюрьма

36. Тюрьма Ателье «Зингер–Дикер» закрыто. С Вассербургассе Франц переехал на Шадекгассе. На фирменном бланке нового ателье значится только его фамилия. Нераспакованные ящики стоят вдоль стен, над столом, заваленным документацией к проекту «Работу – юным!», большая

Тюрьма

Тюрьма Мы прибываем к последнему дворцу Марии-Антуанетты, и полицейские передают меня начальнику тюрьмы, который расписывается на квитанции. Они уходят, ничего не сказав, но перед этим — сюрприз — сержант крепко пожимает мои руки, закованные в наручники.Начальник тюрьмы

ТЮРЬМА

ТЮРЬМА Санкт-петербургская одиночная тюрьма, более известная как «Кресты», была построена в 1892 году. Это название происходит оттого, что два ее огромных пятиэтажных корпуса пересекались под прямым углом, образуя крест. «Кресты» строились как образцовая тюрьма и

Суд и тюрьма

Суд и тюрьма В первый же день зал судебных заседаний был забит до отказа. Броза доставили в зал суда утром на второй день процесса — 7 ноября. Лучшего варианта для него и быть не могло. В этот символический для всех коммунистов мира день — годовщину Октябрьской революции —

Тюрьма

Тюрьма Долог путь через весь город. Долог и тягостен. Юрочка устал и еле ноги волочит, плачет — бедняжка. Снова и снова несу его, пока сил хватает. Наконец, возгласы;— Тюрьма! Тюрьма!Высокие кирпичные корпуса, построенные еще в старое время. В центре мужской, с церковным

Дрезденская тюрьма

Дрезденская тюрьма Находилась эта тюрьма на берегу Эльбы. Снаружи это было красивое кирпичное здание в несколько этажей, по внешнему виду никогда не подумаешь, что это тюрьма. Во дворе была построена еще одна тюрьма — деревянная, которую построили специально для

ТЮРЬМА

ТЮРЬМА На первых порах арестованных в «Метрополе» набралось двадцать два человека. Помимо Корнилова и других старших генералов, под стражу были взяты товарищ министра путей сообщения генерал В.Н. Кисляков, начальник политического отдела полковник В.К. Сахаров,

2. ТЮРЬМА

2. ТЮРЬМА Заскрипели засовы, защелкали замки, завизжала стальная дверь — и я в камере. Камера большая, на 40 мест, а находится в ней человек шестьдесят: многие лежат на полу. Слева и справа — деревянные нары, недалеко от двери большая деревянная кадка с крышкой — «параша».Ко

16 ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ТЮРЬМА

16 ПЕТРОЗАВОДСКАЯ ТЮРЬМА «Воронок» остановился на улице перед невзрачным одноэтажным зданием с решётками на окнах, сверху покрытым колючей проволокой. Мы прошли немного и оказались внутри комнаты дежурных. Петрозаводская тюрьма.— В третий бокс его!-скомандовал полный

Тюрьма

Тюрьма Мне не забыть, как жил я в лучшем из дворцов, В пленительной стране потоков и холмов; Он с четырех сторон был башнями украшен, И жил я много дней в одной из этих башен. (…) Приют, который я, чуть бросив, пожалел! Дворец магический, в тебе мой дух созрел! В тебе утих порыв

Тюрьма

Тюрьма Я, как и многие люди моей судьбы, не верила, что меня будут держать долго. И в то же время я понимала, что жизнь моя безвозвратно загублена. По обывательскому представлению даже краткое пребывание в тюрьме накладывает на человека вечное пятно позора. И все же я с

ТЮРЬМА

ТЮРЬМА Киевская Лукьяновская тюрьма – «Лукьяновка».С. К.– 7-2. – Следственный корпус, седьмой коридор, вторая камера. Одиночка.Ноябрь 1929 года. С пересылки привезли ночью, в «черном вороне» (Ч. В.) – это большая закрытая железная грузовая будка с одиночными отсеками внутри