Петербург

Петербург

Мало какой город образно связан с ночью так, как Петербург. Белые ночи, изматывающе долгие зимние ночи, вода и небо, типично петербургская ирреальность, сумрачность широко отражены в русской поэзии и прозе.

И почти всегда образ Петербурга сопрягается с образом смерти.

Основатель города, «Великий Петр был первый большевик», — по чрезвычайно точному определению М. Волошина.

В самом основании Петербурга заложено неразрешимое противоречие. Эстетически кажущийся совершенным, город построен на костях его строителей, согнанных по велению великого реформатора.

Он, основатель города, одновременно и разрушитель устоев, поднявший «Россию на дыбы». Ему принадлежит указ о нарушении тайны исповеди: «Если кто при исповеди объявит духовному отцу своему некое несделанное, но еще к делу намеренное от него воровство, наипаче же измену, или бунт на государя, или на государство, или злое умышление на честь и здравие государево <…>, то должен духовник <… > донести вскоре о нем» (Указ от 17 мая 1722 года).

Беря на себя больше, чем может позволить простой смертный, нарушая законы такого масштаба, извращая идею исповеди в собственных (читай: государственных) интересах, Петр совершал противоестественное деяние, сказавшееся на национальном характере всего народа.

Покаяния, как это обычно бывает в русской истории, не последовало.

«За тебя накажет Бог Россию» — так писал в 1904 году о Петре Д. Мережковский. Похоже, что слова эти были пророческими.

«Петр перенес столицу в Петербург. С этого момента начинает свое скольжение роковое крыло смерти, нависшее над родом Романовых. В Петербурге свершается казнь над Алексеем. Здесь же умирают почти все дети Петра и Екатерины, в том числе и наследник Петр Петрович — в возрасте четырех лет. <…> Гибель династии началась именно в Петербурге. <…>

Жизнь города началась как бы в полном соответствии с евангельскими предначертаниями — смерть попрала смерть, но жизнь, родившаяся здесь, не могла стать жизнь вечною. <…>

Город никогда не был под властью завоевателя. Этим можно и нужно гордиться. Сегодня на месте Петербурга в лучшем случае стоял бы совершенно другой город. Восстановить, «отстроить» Петербург было бы невозможно. К счастью, до этого не дошло, но случилось другое. Сам символ ленинградской блокады — это символ беспредельного нашествия смерти, постепенно, шаг за шагом забирающей в свои объятия остатки жизненности. Жизнь в конечном итоге победила, но цена этой победы была поистине ценой смерти. В блокадном ужасе произошло удивительно точное воспроизводство образа смертной жизни, так характерного для исторической и культурной судьбы Петербурга»[73].

Вечное противостояние литературы о Петербурге — человек и город.

Город-туман.

Город-сон.

Он навевает мысли о смерти в самом, казалось бы, разгаре жизни:

В пожатье рук мучительный обряд,

На улицах ночные поцелуи,

Когда речные тяжелеют струи,

И фонари как факелы горят.

Мы смерти ждем, как сказочного волка…

(«От легкой жизни мы сошли с ума…», 1913)

Очевидно, это свойство поэта — слышать голос судьбы, времени. Возможно, предвестия были слишком явны:

Уж занавес дрожит перед началом драмы…

Уж кто-то в темноте — всезрящий, как сова,

Чертит круги и строит пентаграммы,

И шепчет вещие заклятья и слова.

(М. Волошин. Предвестия. 9 января 1905)

И эти волошинские стихи — о Петербурге, о возмездии, идущем на «призрак-город».

Петербург и смерть — навязчивая тема Мандельштама: «В Петрополе прозрачном мы умрем», — строка-утверждение, повторенная дважды, в каждой из двух строф стихотворения (1916); «Декабрь торжественный сияет над Невой // Двенадцать месяцев поют о смертном часе…» (1916); «На страшной высоте блуждающий огонь, // Но разве так звезда мерцает? // Прозрачная звезда, блуждающий огонь, // Твой брат, Петрополь, умирает…» (1918); «В Петербурге мы сойдемся снова, // Словно солнце мы похоронили в нем…» (1920).

И наконец, в тридцатые годы в петербургской теме Мандельштама ночь выходит из своих границ, поглощая своим мраком все течение жизни. Стихотворение, названное «Ленинград», по имени существующего населенного пункта, обращено к Петербургу, городу прошлого, живущему в памяти:

Я вернулся в мой город, знакомый до слез,

До прожилок, до детских припухлых желез.

Ты вернулся сюда — так глотай же скорей

Рыбий жир ленинградских речных фонарей!

Узнавай же скорее декабрьский денек,

Где к зловещему дегтю подмешан желток.

Петербург! я еще не хочу умирать:

У тебя телефонов моих номера.

Петербург! у меня еще есть адреса,

По которым найду мертвецов голоса.

Я на лестнице черной живу, и в висок

Ударяет мне вырванный с мясом звонок,

И всю ночь напролет жду гостей дорогих,

Шевеля кандалами цепочек дверных.

(«Ленинград», декабрь 1930)

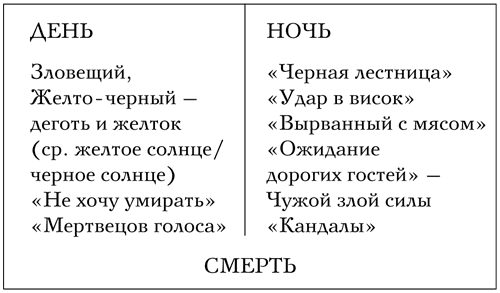

Снова, как в стихотворении «Эта ночь непоправима», возникает образ черно-желтого дня, вернее, теперь уже «денька». Уменьшительный суффикс указывает и на краткость светлого времени суток в зимнем Петербурге, и — шире — на незначительность «дней» (жизни), не дни — деньки; не ночи — ночки, как прочитаем о воронежских ночах…

И вот теперь, после многократно сопряженных между собой тем Петербурга и смерти, теперь, когда смерть приблизилась вплотную, поэт заклинает: «Я еще не хочу умирать…» Но чем заклинает, чем убеждает он? Адресами, по которым найдет «мертвецов голоса».

Спасая жизнь, он цепляется за смерть, которая, быть может, милосерднее того, что властвует сейчас в городе.

И снова чернота ночи, сомкнувшаяся со «зловещим дегтем» дня, ночи ожидания «гостей дорогих», тех самых, в чьей власти вырвать навсегда из жизни. Неотвратимая ночь и единственный в мировой поэзии образ — «кандалы дверных цепочек».

Образ, рожденный явью Ленинграда.

«Ночь — время суток» и в этом стихотворении, как и в стихотворении 1916 года, расширяется до понятия «ночь — время смерти». Вновь, как это уже было раньше, ночь вбирает в себя день, приравнивая все к небытию. Как и прежде возникают ряды:

Как видим, тема ночи-смерти, с одной стороны, осмыслена в том же ключе, что и пятнадцать лет назад.

При этом образ смерти отчетливо конкретизируется.

Это теперь не некий неизбежный, но абстрактный предел жизни, здесь описывается ситуация, неоднократно преподнесенная реальностью и внутренне воспринятая. Отсюда доступность метафор, связанных с насильственной смертью: «удар в висок», «вырванный с мясом звонок», «кандалы цепочек дверных».

Такое же разрастание ночи, охватывание ею всего времени суток, всего течения жизни видим в неотделимом от «Ленинграда» трехстишии:

Помоги, Господь, эту ночь прожить:

Я за жизнь боюсь — за твою рабу —

В Петербурге жить — словно спать в гробу.

(«Помоги, Господь, эту ночь прожить…», январь 1931).

НОЧЬ — ПРОЖИТЬ — ЖИЗНЬ — СТРАХ — ЖИТЬ — СПАТЬ — В ГРОБУ

Гробовой сон при жизни мог бы ассоциироваться с лермонтовским:

…Я б хотел забыться и заснуть!

Но не тем холодным сном могилы…

Я б желал навеки так заснуть,

Чтоб в груди дремали жизни силы,

Чтоб, дыша, вздымалась тихо грудь,

Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея,

Про любовь мне сладкий голос пел,

Надо мной чтоб, вечно зеленея,

Темный дуб склонялся и шумел.

Желание уснуть (навеки) — но не умереть; ощущать всегда — «всю ночь, весь день» любовь и жизнь природы.

Ту же тему находим и в тютчевском «Весеннем успокоении»: не умереть — уснуть, слиться с природой:

О, не кладите меня

В землю сырую —

Скройте, заройте меня

В траву густую!

Пускай дыханье ветерка

Шевелит травою,

Свирель поет издалека,

Светло и тихо облака

Плывут надо мною!..

(1832)

И в «Из Микель Анджело»:

Молчи, прошу, не смей меня будить.

О, этот век преступный и постыдный.

Не жить, не чувствовать — удел завидный…

Отрадно спать, отрадней камнем быть.

Однако в случае Мандельштама угроза смерти так явственно ощущается, что поэт просто молит о жизни, оставив традиционные поэтические вздохи о смерти-сне как о завидном уделе.

Молитва Мандельштама о сохранении жизни заканчивается сравнением существования в Петербурге с гробовым сном. Нет темы жизни вечной, лишь всепоглощающий страх и желание «прожить» (не жить, а «прожить»), пройти сквозь тьму ночи.

Между «Ленинградом» и «Помоги, Господь, эту ночь прожить…» написано еще одно стихотворение, внутренне согласующееся с лермонтовскими строчками «и не жаль мне прошлого ничуть»: «С миром державным я был лишь ребячески связан», но Мандельштаму — напротив — прошлого жаль, прошлое — это то, что связывает поэта с понятием «жизнь». Может быть, поэтому «до сих пор этот город довлеет // Мыслям и чувствам моим по старинному праву». Подлинная жизнь — это то, что было, это детство, воспоминания о котором спасают, прячут в себя. Воспоминания о безопасности. Как в стихотворении «Не говори никому…» сознание цеплялось за «осу, детский чернильный пенал», так и сейчас на вопрос о том, почему «этот город довлеет», — ответ: «Не потому ль, что я видел на детской картинке…»

Отказ от прошлого, долженствование забыть, чтобы легче было выжить, знаменуется последними строчками:

Леди Годива, прощай… Я не помню, Годива…

В последний раз образ петербургской ночи появится в июне 1935 года, в воронежской ссылке:

…День стоял о пяти головах, и, чумея от пляса,

Ехала конная, пешая, шла черноверхая масса:

Расширеньем аорты могущества в белых ночах — нет, в ножах —

Глаз превращался в хвойное мясо.

(«День стоял о пяти головах…»)

«Белые ночи» — петербургские, полные смертного ужаса проступают в памяти поэта, наблюдающего за «ростом на дрожжах» советского военного «племени», «хвойного мяса» в военной форме, «грамотеющего в шинелях с наганами».

Петербургская ночь — ночь-смерть настолько явственна, что, отказываясь от слова «ночь», поэт заменяет его на «нож».

Так, символикой смерти замыкается тема петербургской ночи у Мандельштама.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

1. Петербург

1. Петербург Это была его старая пьеса, написанная во Франции еще в 1849 году. Тогда российская цензура запретила публикацию, и пьеса была напечатана только в 1855 году. Ее впервые поставили еще семнадцать лет спустя, и эти пять спектаклей в Москве полностью провалились.

ПЕТЕРБУРГ

ПЕТЕРБУРГ …Теперь, вглядываясь вдумчивее в обстоятельства московской жизни Чехова, вижу ясно, что, именно живя в Москве, ему меньше всего времени было думать о Москве: приходилось исключительно думать о хлебе насущном и писать, писать, писать… Самое главное место

В Петербург! В Петербург!

В Петербург! В Петербург! Из воспоминаний Льва Львовича, написанных много лет спустя, получается, что впервые о переезде из Ясной Поляны в Петербург он задумался после смерти Лёвушки. Но это не так.Большой двухэтажный дом по Таврической улице был приобретен им в декабре 1900

Петербург

Петербург Это был 1912 год.В Петербурге я встретил Хлебникова. Только что прошел диспут, люди ушли, темно, уже сдвигают стулья. Белокурый Хлебников, как всегда несколько сгорбленный, стоял. На нем был черный сюртук, длинный, застегнутый на все пуговицы. Руку он держал около

Петербург

Петербург Я не помню, какие планы были у меня в конце 1903 года. Быть может, я мечтал, как это водится у молодежи, завоевать оба мира, на пороге которых я стоял: обрести лавровый венок «русского» писателя и фуражку рулевого сионистского корабля; но скорее у меня не было

Глава вторая В ПЕТЕРБУРГ, В ПЕТЕРБУРГ!

Глава вторая В ПЕТЕРБУРГ, В ПЕТЕРБУРГ! 1Александра Аркадьевна Давыдова, издательница популярного литературного журнала «Мир божий», с утра чувствовала вялость во всем теле и ломоту в затылке. Она понуждала себя заняться делом и не могла, а мысли не приносили

[Петербург]

[Петербург] В 1887 году я вышла замуж и переехала в Петербург. Мне нравилось переменить жизнь так, чтобы старая и новая совершенно не походили одна на другую с внешней стороны. На Б. Итальянской, рядом с пассажем, в третьем дворе и третьем этаже я нашла квартиру в 5 комнат,

Перелет Петербург – Киев – Петербург

Перелет Петербург – Киев – Петербург 15 июня, хорошо отдохнув перед полетом, Сикорский сразу после полуночи приехал на аэродром. Экипаж был в сборе – второй пилот штабс-капитан Христофор Пруссис, штурман и второй пилот лейтенант Георгий Лавров и неизменный механик

Петербург

Петербург С зарёй в Петербург прибывая На шумный Московский вокзал, Увидеть спешу из трамвая Проспекты, где Пушкин бывал. Ступаю легко по приезде На влажный гранит берегов, Любуюсь прекрасным созвездьем Шедевров великих творцов. На волны гляжу. Раздвигая Завесы

ПЕТЕРБУРГ

ПЕТЕРБУРГ Двенадцати лет мальчик расстается с Тихвином. Он увозит с собой, сам того не зная, богатый запас впечатлений, понятий, полезных привычек. Нежный облик матери, участницы всех его интересов, и спокойная прямота отца, за которой чувствуется нравственное бесстрашие,

Петербург

Петербург Великолепный град рабов… Ап. Григорьев Он покидал Москву со странным чувством.Его радовало, что удалось успешно справить свои торговые дела и довольно выгодно закупить для магазина учебники, географические карты и кое-какую необходимую мелочь, вроде

Петербург

Петербург У середині грудня Опанас Васильович одержав у Немирівській гімназії відпустку через хворобу на один місяць. І Марковичі негайно виїхали в Петербург. Дорогою сім’я завітала до брата Опанаса Васильовича, – пізніше племінник Марії Олександрівни так описував