Пристрастный летописец эпохи

Пристрастный летописец эпохи

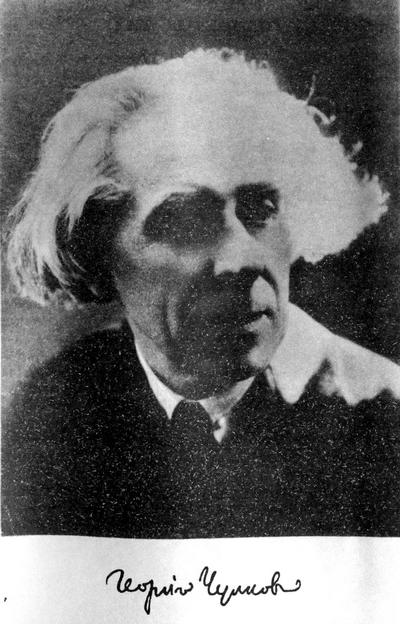

На обложке одной из записных книжек рукой Чулкова выведено Habent sua fata libelli, что означает: «Книги имеют свою судьбу». В этих словах — тревожное предчувствие. Поэт, прозаик, критик, активнейший деятель символизма, книгочей, знаток культуры, Георгий Иванович Чулков (1879–1939), несомненно, хорошо осознавал, какие препятствия могут возникнуть на пути художника к его читателю. Это и историческое время, и литературная мода, и характер государственной власти, и тысяча других крупных и мелких обстоятельств. В данном случае все они вместе сыграли свою роль в том, что почти все созданное Чулковым постигла горькая участь — забвение. Эта книга, где собраны его воспоминания, заметки из публицистического дневника, автобиографические наброски, а также рассказы и повести разного времени, призвана дать хотя бы самое общее представление о Чулкове — художнике разностороннем и многообразном.

В начале XX века его имя было широко известно читающей публике, настолько хорошо, что прототип ядовитых строчек Андрея Белого узнавался без труда: «Выскочил Нулков. Приложился ухом к замочной скважине, слушая пророчество мистика-анархиста. Наскоро записывал в карманную книжечку, охваченный ужасом, и волоса его, вставшие дыбом, волновались: „Об этом теперь напишу фельетон я“. Козловод Жеор-жий Нулков крутил в гостиных мистические крутни. Смеялся в лукавый ус: „Кто может сказать упоеннее меня? Кто может, как мед, снять в баночку все дерзновения и сварить из них мистический суп?“ Над ним подшутила метель: „Ну, конечно, никто!“ Схватила в охапку: схватила, подбросила — и подбросила в пустоту.

А стаи печатных книг вылетели из типографий, взвеянные метелью, проснежились непрочитанными страницами у ног прохожих».[1]

В приведенных словах явно содержится намек на удивительную работоспособность Г. Чулкова, которая поражала и одновременно задевала, раздражала его соратников по символизму (и это при том, что их продуктивности тоже можно позавидовать!). Действительно, за короткий срок писатель успел сделать очень много. Начав свой творческий путь в первые годы нового столетия, Чулков уже до революции выпустил шесть томов сочинений, вместивших стихи, прозу, эстетические трактаты. Позже к ним добавились романы «Сатана», «Сережа Нестроев», «Метель», пьесы, путевые очерки, историософские сочинения. Одновременно он редактировал и издавал сборники, альманахи, журналы, печатал критические разборы и рецензии, театральные обзоры, включался во все бурные литературные дебаты. Чулков играл весьма заметную роль в культурной жизни эпохи, всегда оказываясь в центре литературных и окололитературных событий: он и постоянный посетитель знаменитой ивановской «башни», и создатель пресловутой теории «мистического анархизма», и главная мишень для критических стрел А. Белого и З. Н. Гиппиус, и участник бурных дискуссий с художниками-кубистами в Москве, и «путешественник поневоле» по странам Европы в Первую мировую войну, и прорицатель судьбы России накануне грозных октябрьских событий. Имя его в первое десятилетие XX в. было окружено еще и романтическим ореолом: в 1901 г. студента медицинского факультета Московского университета Георгия Чулкова как члена Исполнительного комитета объединения студенческих землячеств Москвы арестовали и препроводили в Сибирь, где он провел в ссылке около двух лет, а затем, после освобождения, еще несколько лет держали под гласным надзором полиции. Среди писателей такой биографией в те годы мог похвастаться только А. Ремизов.

Позже, в советское время, Чулков — «седогривый, уравновесившийся, почтенный, умный, талантливый литературовед» (и такой его портрет оставил нам Андрей Белый[2]), занимавшийся изучением, комментированием и изданием произведений Пушкина, Тютчева, Достоевского. Им созданы целая «тютчевиана» — публикация извлеченных из архива стихотворений поэта, статьи о его жизни и творчестве, книги «Жизнь Пушкина» (1938), «Как работал Достоевский» (1939).

Впрочем, надо уточнить: превращение Чулкова-писателя в Чулкова-литературоведа произошло небезболезненно — он буквально вынужден был заниматься исключительно историко-литературными изысканиями, поскольку ни одно из его художественных произведений, казавшихся ему наиболее значительными (например, пьесы «Хромой Франциск» и «Кабачок невинных», роман о петрашевцах «Петербургские мечтатели»), не было допущено к печати. Но и с историко-литературными работами не все шло гладко: рукопись его самого яркого биографического исследования «Жизнь Достоевского», высоко ценимого учеными — специалистами по Достоевскому, — так и осталась неопубликованной. Но и то, что печаталось, беспощадно уродовалось цензурой.

И все же в начале 1920-х гг. ему удалось издать два небольших сборника рассказов — «Посрамленные бесы» (1921) и «Вечерние зори» (1924). В одних рассказах воссоздано недавнее прошлое России (Первая мировая война, период между Февралем и Октябрем), другие представляют собой переосмысление жития святых или стилизацию под куртуазную мистику XVIII в. И хотя критики, почувствовавшие, что писатель не желает иметь дело с советской действительностью, были недовольны, Чулков остался верен избранной теме. Он все дальше и дальше уходит от современности, создавая портреты русских государей — от Павла до Александра III («Императоры», 1928), погружаясь в декабристскую эпоху (повесть «Кинжал», 1925; «Мятежники» — психологизированные биографии героев 14 декабря 1825 г., роман «Salto mortale, или Повесть о молодом вольнодумце Пьере Волховском», 1930).

Однако Чулков не оставляет отчаянных попыток «вписаться» в литературную жизнь советского времени. Как и многие советские писатели, он совершает поездки по стране, участвует в диспутах о поэзии, пишет документальную повесть «Вечные огни» об открытии и эксплуатации нефтяных месторождений (частично опубликована в «Новом мире» в 1935 г. под названием «Люди и факты») и детективно-авантюрный роман «Добыча», где действуют вредители, препятствующие социалистическому строительству. В надежде на публикацию Чулков предпосылает в качестве эпиграфов к роману цитату из Гёте и слова Сталина — о крепостях, которые покоряются большевикам.

Но и эти усилия оказываются тщетными… Постепенно Чулков изгоняется на обочину литературного процесса. Он сам все более и более начинает ощущать свое трагическое одиночество. «…Меня никто не знает. Никому я не известен…», — повторяет он с тоской. Постоянной спутницей становится нужда. Свое завещание, написанное в связи с тяжелой болезнью в 1921 г., он начинает словами: «Нищим жил, нищим умираю…».[3]

В 1920 г. на семью Чулковых обрушилось страшное горе: умер от менингита единственный сын, появившийся на свет в 1915 г., когда его родителям было уже около сорока. Смерть сына стала причиной обращения Чулковых к Богу, позволившего им, с одной стороны, в годы всеобщей деморализации и страха дышать воздухом «тайной свободы», но — с другой, — едва не ставшего причиной еще одной трагедии.

В архиве М. Горького хранится письмо:

«Помогите, Алексей Максимович!

У меня горе. Вы понимаете, как мне тяжело просить Вас: я знаю, как Вас одолевают со всех сторон просьбами, но делать нечего — надо просить.

Десятого февраля, когда у меня ужинало человек семь приятелей из актерского и литературного мира, явились товарищи из ОПТУ и арестовали мою жену <…>

Она теперь немолодая. Ей стукнуло шестьдесят. Она тяжело больна <…> Во время обыска, хотя она сохраняла видимое спокойствие, у нее случилось кровоизлияние в левом глазу. И я с ужасом смотрел на этот окровавленный глаз, когда она прощалась со мной.

Почему ее арестовали? Судя по тому, какими книгами и рукописями интересовались товарищи во время обыска, полагаю, что мою жену привлекают по какому-нибудь церковному делу <…>

В чем же ее преступление? Неужели в том, что она религиозна? <…> Ни в каких религиозных организациях, общинах, кружках она не состоит <…> А то, что шестидесятилетняя женщина <…> читает библию, любит канон Андрея Критского, вопли Ефрема Сирина и песни Иоанна Дамаскина — кому от этого худо? <…>

Арест Надежды Григорьевны — тяжкая кара для меня. Но меня не за что карать. В меру моих сил я честно работаю <…> А между тем арест моей старухи для меня даже не тюрьма, а самая настоящая казнь.

Заступитесь, Алексей Максимович.

Георгий Чулков».[4]

«…Ничто не может заменить религию»,[5] — утверждал Чулков в письме В. Фигнер в январе 1926 г.

Глубокая религиозность пронизывает каждую строку повести «Вредитель». В подтексте ощутима она и в книге «Жизнь Пушкина». Но в то же время от нее практически свободны воспоминания Чулкова «Годы странствий», над которыми писатель работал во второй половине двадцатых годов. Бросающееся в глаза различие понятно: эти вещи создавались с принципиально различными целями. Воспоминания — чтобы добиться официального признания своих литературных и общественных заслуг, определить свое место в кругу символистов и в целом — в литературе. Повесть же — исповедь, не предназначавшаяся для печати. Мемуары писались в расчете на то, что «характеристика эпохи», пропущенная сквозь «психологию ревнителей символизма» (так определил особенность своего труда в предисловии к нему Чулков), пробудит интерес к жизни автора. Работа над другой осуществлялась в величайшей тайне: ни в письмах, ни в записных книжках — нигде нет даже упоминания о ней, мечтать о ее публикации было безумием… Но именно сопоставление этих двух произведений способно дать полноценное представление о Георгии Ивановиче Чулкове — как о писателе, признанном «официально», и одновременно создателе «потаенной» литературы.

Однако надежды, возлагаемые на публикацию воспоминаний, не оправдались. Критика 1930-х гг. не только не одобрила «Годы странствий», но и усмотрела в книге «идеологическую» диверсию, которую совершил «блуждающий символист»,[6] преподнесший читателям реабилитирующие символизм мемуары. Автору поставили в вину его мистический взгляд на исторические явления, завышенную оценку собственных революционных заслуг. Стоило Чулкову опрометчиво обронить, что его душой с юных лет владел «демон революции», как его сурово одернули: «никакой „это“ не демон, просто куцый „мелкий бес“, символ кокетничающего с революцией буржуа».[7]

Правда, объективность требует признать, что некоторое преувеличение революционного прошлого автора в воспоминаниях имело место. Но в 1930-е гг. исследование символизма должно было быть продиктовано либо прозорливостью, которую проявил участник символистского движения относительно его гибельности для художника (этот путь «декадентской самокритики» избрал в своих книгах «На рубеже столетий», «Начало века», «Между двух революций» Андрей Белый), либо обнаружением в нем достоинств революционного свойства. По второму пути пошел Чулков.

Сегодняшнего читателя, однако, наверное, не очень взволнует обоснованность или необоснованность революционных притязаний Чулкова, и он воспримет страницы, посвященные учебе в университете, участию в студенческих волнениях, жизни колонии ссыльных в Сибири, бегству из ссылки как обычные эпизоды биографии писателя. Но, несомненно, бесконечно интересной для наших современников окажется та часть мемуаров, где автор раскроется как свидетель становления одного из самых ярких направлений русской литературы начала XX века — символизма.

Чулков в первую очередь пишет о литераторах и литературе, ставшей для него страстью на все времена и, конечно, очень быстро затмившей все политические переживания. Неуемная энергия, отличавшая Чулкова, побуждала его включаться во все литературные начинания и предприятия, которыми отмечена насыщенная событиями культурная жизнь первого десятилетия XX в. Здесь он раскрывается полностью, причем в особой ипостаси «творца» литературной ситуации. Это качество не осталось незамеченным его современниками. «Самый неистовый энтузиаст, каких я знал, — вспоминал о нем М. В. Добужинский, — по внешности он тогда походил на молодого апостола или Предтечу, с бородой и большой шевелюрой, что было весьма в стиле его несколько театрального пафоса. Ни один доклад не проходил без его участия в прениях — тут он бывал порой блестящим или оппонентом, или апологетом».[8] Но это же качество закрепляло за ним в глазах других (Блока, например) положение суетливого работяги «на подхвате», который повышенной деловитостью заставляет усомниться и в искренности своего увлечения искусством, и в своем таланте. Но даже самые откровенные недоброжелатели не могут умалить значения тех страниц мемуаров, которые и появились во многом благодаря чулковской «сверхактивности». На них оказались запечатлены ведущие деятели литературного процесса начала XX в. — Федор Сологуб, Валерий Брюсов, Леонид Андреев и другие, не менее знаменитые современники.

Правда, в критике отмечалось, что некоторые страницы мемуаров похожи «на запоздалое сведение счетов». Думается, однако, что и этот упрек не совсем справедлив. Конечно, нельзя не принимать во внимание то, что Чулков активно «выяснял» свои отношения с прошлым. Во всяком случае, его симпатии и антипатии, может быть, затаенные в пору литературной полемики или прикрытые конкретными соображениями пользы дела, в мемуарах действительно обнажились более откровенно. И в портрете Брюсова, созданном, казалось бы, с пониманием роли и места, которые занял этот поэт в русском символизме, вдруг проступают черты «бездарного труженика», что делает оценку Чулкова тождественной цветаевской, в которой также акцентированы отнюдь не поэтические заслуги этого «героя труда». Не менее ядовитыми были и замечания, брошенные мемуаристом как бы невзначай по поводу ведения литературных дел Мережковскими. Однако же настоящий яд по поводу рационального аскетизма этой супружеской пары Чулков выплеснул в написанном им в середине 1920-х гг. рассказе «Ненавистники».

В своих прозаических вещах Чулков любил воспроизводить почти без изменений или с небольшими модификациями известные ему по жизни коллизии, что раздражало, например, Вяч. Иванова, всегда отговаривавшего его от этих затей и связывавшего именно с подобной «ложной документальностью» художественные промахи писателя. Но в этой области у Чулкова найдется немало удач: рассказ «Полунощный свет», воссоздающий духовную атмосферу ивановской «башни» и запутанные отношения ее обитателей, этюд «Шурочка и Веня», давший абрис характера писательницы А. Мирэ, повесть «Слепые», в которой предложена религиозно-мистическая трактовка вихря страстей, закруживших зимой 1907 г. Блока, Волохову, Менделееву и Чулкова. Но даже среди них особняком стоит рассказ «Ненавистники» — один из лучших рассказов Чулкова. Писатель поместил его в сборнике «Вечерние зори» рядом с рассказом «Милочка» — притчей о судьбе России, бросающейся в объятия то одного, то другого покровителя, высветив таким образом символический смысл «Ненавистников»: интеллигенция, так много печалившаяся о судьбе родины, сама явилась причиной ее бед.

В рассказе Чулков удачно использовал чеховскую интонацию лирической грусти о несостоявшемся человеческом счастье. В чем-то повторив сюжетную канву рассказа «Дома с мезонином», автор, однако, жестче, отчетливее прорисовал отношения, связавшие героев. История двух соперничающих сестер, старшая из которых — Антонина — разрушает счастье младшей — Любови — только потому, что ей не удалось подчинить себе юношу, который ей и не особенно-то нужен, рассказана Чулковым просто и печально. Немаловажная роль стороннего наблюдателя, снисходительно относящегося к играм своей жены, отведена презрительно-рассеянному, забывающему имена-отчества собеседников, обладателю холодных и недобрых глаз Сергею Матвеевичу Бережину, любимое занятие которого — вещать о скором конце света.

Этот рассказ дает основание утверждать, что произведения Чулкова, созданные «по мотивам» событий, не иллюстрируют и не дублируют то, что потом будет документально запечатлено им в воспоминаниях. Автор предлагает именно художественное прочтение происходившего. Можно даже сказать, что мир воспоминаний — это аполлонический мир света и искусства, а мир прозы Чулкова — это мир дионисийских страстей, в котором плутают слепцы. Для этого достаточно сравнить хотя бы страницы, посвященные А. Блоку в «Годах странствий», и образы графа Бешметьева в «Слепых» (1910) и поэта Герта в «Парадизе» (1908).

Глава «Александр Блок», совсем небольшая по объему, является тем не менее центральной в воспоминаниях. Причина этого в том, что ни с кем из современников и собратьев по перу не складывалось у Чулкова таких сложных, потрясавших душу отношений, как с Блоком. Блок и Чулков в своей дружбе всегда были не «на равных», и Чулков всегда это чувствовал. Если контакты Белого и Блока выстраивались по принципу «дружбы-вражды», которая знает взлеты и падения, приливы и отливы, но всегда, даже в периоды разрывов, отмечена внутренней ориентированностью на «другого», то с именем Чулкова в сознании Блока ассоциировалось понятие о банальной литературщине, делячестве, всей той «чулковщине», которая на определенном этапе становится для него синонимом негативного в литературной атмосфере.

Отношение Блока к Чулкову характеризовало некое презрительное высокомерие, не исключавшее, впрочем, чисто человеческой нежности и участия. Однако их взаимоотношения не укладываются целиком в рамки покровительственного снисхождения со стороны Блока. И на самом деле в признании Чулкова: «Мне кажется, что именно на мою долю выпало „научить“ Блока „слушать музыку революции“», — содержится немало истинного. Ведь, действительно, для погруженного в соловьевские миры Блока появление на его пути человека, прошедшего ссылку, испытавшего участь поднадзорного, должно было стать неким импульсом к постижению реальной жизни.

В своих воспоминаниях Чулков еще весьма сдержанно осветил те моменты, когда его присутствие в жизни Блока оказалось поистине драгоценным для русской литературы. Он, например, мог бы подробно рассказать о создании поэтом лирической драмы «Балаганчик», чему он немало способствовал, а, самое главное, поведать о своих поистине титанических усилиях по разъяснению ее замысла, который получил в литературных и окололитературных кругах прямолинейное и поверхностное толкование.[9] Помимо обращения к актерам, в котором был проанализирован смысл основных образов пьесы, Чулков напечатал несколько рецензий — от информативной заметки о ее премьере в театре В. Ф. Комиссаржевской до развернутых выступлений, основные идеи которых не потеряли своей актуальности и сегодня. Он едва ли не первым обнаружил в «странном и страшном фарсе» Блока грандиозное испытание «мистическим скептицизмом» идеи Вечной Женственности, «великую и последнюю насмешку над самой дорогой… мечтой поэта». А обнаружив в душе Пьеро-Арлекина «причудливое сочетание высшего знания, великой наивности, таинственной и первоначальной любви и насмешливого презрения»,[10] точно охарактеризовал элементы, составляющие основу характера лирического героя Блока и безмерно близкие исканиям-сомнениям самого художника. И появлением в пьесе «Песня Судьбы» (1908) рядом с главным героем Друга, его двойника-антагониста, русский читатель также обязан Чулкову, чьи реальные, а скорее, трансформировавшиеся в творческом сознании Блока черты и побудили поэта к созданию этого образа.

Для Чулкова Блок являлся человеком, общение с которым придавало особую значимость его существованию. Поэтому так безмерно и дорожил он всеми проявлениями их духовной близости, так скрупулезно бережлив был к доказательствам взаимопонимания, отраженным в сложном контексте их отношений. Подлинным взлетом эмоциональной напряженности характеризуются 1906–1908 гг., когда душевное отчаяние и житейская потерянность заставили Блока погрузиться в пучину хмеля. Тогда-то и оказался Чулков незаменимым и надежным спутником поэта во всех его эскападах. Свидетельством «пика» этой привязанности явился посвященный Чулкову блоковский цикл «Вольные мысли». Воспоминания об этих годах не позволили Чулкову примириться с наступившим вскоре охлаждением Блока. И он продолжал свой нескончаемый внутренний диалог с поэтом, одним из проявлений которого и стало стихотворение 1920 г., озаглавленное криптонимами «А. А. Б.»:

Да, мы убоги, нищи, жалки,

И наши чаянья — все бред.

И опозорены весталки,

И опозорен сам поэт.

Но не умрут воспоминанья

О жертве, рыцарь и пророк,

И о тебе свои преданья

Расскажет варварский Восток.

В этом стихотворении он снова в поэтическом «мы» объединил себя со своим кумиром, которого, однако, всегда воспринимал однозначно — в координатах декадентства. Чулков так никогда до конца и не понял ни блоковской эволюции, ни направления блоковского пути.

Надо тем не менее особо подчеркнуть, что при несомненной зависимости от Блока, идейной и творческой в том числе (тождество лексики, близость мотивов, сходная ритмика стиха), Чулков сохранял и определенную самостоятельность. Так, он оказался, пожалуй, одним из самых серьезных и принципиальных оппонентов Блока в дискуссии о «народе и интеллигенции». В этой знаменитой полемике голос Чулкова прозвучал, может быть, негромко, но очень достойно. В статье «Memento mori» (1908) он с позиции «универсализма» доказывал поэту, что его взгляд на интеллигенцию излишне пессимистичен. Эту же мысль Чулков попытался развить и в статье «Лицом к лицу» (1909), утверждая, что Блок понимает интеллигенцию узко, причисляя к ней или отвернувшихся от народа декадентов, или привилегированную часть дворянства. Вся полемика с Блоком происходила у Чулкова под знаком «освобождения» поэта от «декадентского дурмана», который, как мерещилось критику, не давал художнику найти путь к «оправданию земли и сораспятью с миром».[11] А именно так понимал Чулков истинный символизм, тот, который «кладет свою печать на всемирную литературу всех веков, определяя собой тип поэта, его путь, его стремление».[12]

Вообще, надо отметить уровень благородства этой полемики, в которой не нашлось места отражению реальных жизненных конфликтов. А ведь она происходила вскоре после событий, ознаменованных пьянящей влюбленностью Блока в «снежную маску» — актрису Н. Волохову и «романом» Л. Блок и Г. Чулкова. Если верить Л. Д. Блок, в ее взаимоотношениях с Чулковым не было никакой глубины. В воспоминаниях «Были и небылицы о Блоке и обо мне» Любовь Дмитриевна так охарактеризовала эту свою «первую фантастическую „измену“» в общепринятом смысле слова: «Мой партнер этой зимы… наверное, вспоминает с не меньшим удовольствием, чем я, нашу нетягостную любовную игру. О, все было, и слезы, и театральный мой приход к его жене, и сцена a la Dostoievsky. Но из этого ничего не получилось, так как трезвая жена в нашу игру не входила и с удивлением пережидала, когда мы проспимся, когда ее верный, по существу, муж бросит маскарадную маску. Но мы безудержно летели в общем хороводе: „бег саней“, „медвежья полость“, „догоревшие хрустали“… и легкость, легкость, легкость».[13]

Позволим себе, однако, усомниться в верности интерпретации, которую предложила Любовь Дмитриевна. Легковесной ситуация, скорее всего, представлялась ей. Чулков воспринял все иначе и, воспроизводя случившееся в повести «Слепые», подчеркнул не легкость и необязательность затеянной любовной интриги, а напротив, эгоистическую слепоту безрелигиозных людей, подталкивающую их к безумным и бессмысленным поступкам. Можно, конечно, заподозрить автора в желании придать особую значительность всему происшедшему. Но то, что случившееся было для него отнюдь не игрой, — не подлежит сомнению. В повести бросается в глаза «мертвенность» персонажей, пытающихся взбодрить угасающий интерес к жизни острыми ощущениями и экстравагантными переживаниями, — то, что принято называть декадентством. И образ графа Бешметьева, в котором отразились блоковские черты, лишен привлекательности, как, впрочем, и образ Герта в рассказе «Парадиз». В этом рассказе встреча «молодого человека лет двадцати восьми, небезызвестного поэта, с бритым лицом и вьющимися белокурыми волосами» с обитательницей определенного заведения под названием «Парадиз» кончается для нее трагически по его вине.

Но, может быть, еще более удачно Чулков сумел воплотить противоречивость Блока и свое восприятие его двойственности в стихотворении цикла «Месяц на ущербе» (1907):

И вновь ты уходишь во мрак,

Сияя мечтой золотистой,

И мраком венчается брак

Невинный, святой и пречистый.

И твой поцелуй на устах

Как ядом уста опаляет.

И мимо проходит монах,

И молча, и строго кивает.

И бледный монах мне знаком:

Мы вместе плели наши сети:

Любили, влюблялись вдвоем,

Смеялись над нами и дети.

Потом уходил он на мост

Искать незнакомки вечерней:

И был он безумен и прост

За красным стаканом в таверне.

История сложных взаимоотношений с Блоком как бы убеждает, что свои воспоминания о нем Чулков непременно должен бы завершить сценой их последней встречи, одарившей его счастьем полного взаимопонимания. О ней он рассказал сразу же после смерти поэта. «В последний раз, когда Александр Александрович был в Москве, мы успели поговорить, и он был откровенен, как прежде, как в те годы, когда мы были друг другу нужны. Я сказал, между прочим: „Не верится как-то, что в наше катастрофическое время могут какие-то люди чувствовать привязанность к земле, к любви… Вы в это верите?“ И он мне ответил, даже не улыбаясь: „Credo! Quia absurdum“.[14] Но в „Годах странствий“ Чулков опустил эту подробность, как бы не желая лишний раз напоминать о нитях, навсегда связавших его с Блоком.

Так же скуп оказался мемуарист и в характеристике своих отношений с М. Волошиным, не написав ни о дарственных надписях на книгах, в которых поэт уверял его в своей дружбе и любви, ни о высоких оценках, которые были даны этим мастером чулковским переложениям „Песен“ М. Метерлинка и другим его работам. Не вспомнил он и о своем участии в диспуте, устроенном Волошиным и „бубнововалетцами“, куда его пригласил сам Волошин и где его высказывания, носившие „примирительный“ характер, помогли создать творческую атмосферу обсуждения, которая была так необходима устроителям.[15]

Завершая тему взаимоотношений Чулкова с его современниками, укажем еще на одну особенность автора мемуаров — его проницательность (например, в связи с творчеством Анны Ахматовой). Оценка творчества Ахматовой как наследницы заветов символизма и одновременно последовательницы классического направления в русской поэзии и ученицы И. Анненского, едва ли не впервые была предложена именно Чулковым в статьях „Пятьдесят девять“ (1912), „Хомуз“ (1913), „Закатный звон“ (1914). Оказались пророческими и многие другие оценки Чулкова-критика (в частности, это касается поэзии Е. Кузьминой-Караваевой).

Однако в мемуарах были раскрыты не все творческие связи писателя. Он почти ничего не написал о своих учителях. Духовным учителем был для него Владимир Соловьев. Интересно поэтому читать рассказ „Отмщение“, где в собирательном образе писателя угадываются не совсем привлекательные соловьевские черты. Возможно, рассказ был задуман тогда, когда Чулков еще не стал правоверным солозьевцем и критически воспринимал соловьевское наследие, о чем и писал в своей ранней статье.[16] Но непререкаемым авторитетом для Чулкова всю жизнь оставался Ф. М. Достоевский. Его поэтика воспринималась им как „мятежный и смелый факт“ новой культуры. Поэтому Чулков смело наследовал, а подчас и копировал мысли и стиль этого художника. По поводу романа „Сатана“ (1914) критики даже возмутились: мол, раньше как-то не принято было афишировать заимствования, а тут перепевы сюжетной канвы „Бесов“ и „Братьев Карамазовых“ подаются абсолютно откровенно. Критики не заметили, что это был тщательно продуманный автором ход — „опрокидывание“ известной литературной схемы в новый исторический контекст. Можно даже считать, что Чулков открыл жанр римейка в русской литературе. Атмосферой „Белых ночей“, „Неточки Незвановой“, „Униженных и оскорбленных“ были подсказаны ему и образ Петербурга, и судьбы героинь в повести „Осенние туманы“ (1916).

Достоевский и Вл. Соловьев (а также Данте и Ибсен) — для Чулкова — художники, „скованные“ единой символической цепью. Он и символизм обосновывал как сочетание эстетической теории Владимира Соловьева о „магическом искусстве“ с идеей Достоевского о „реализме в высшем смысле“. Не случайно его биографический роман-исследование „Жизнь Достоевского“ завершается символической сценой похорон, когда за гробом писателя, пытавшегося соединить христианство и социализм, неотступно следят „странные глаза“ присутствующего здесь молодого человека — Владимира Соловьева.

Чулкова можно отнести к „неисправимым“ символистам. Он встал на защиту символистского мировоззрения тогда, когда даже его адепты уже не решались бороться за него в открытую (в 1914 г. им написана статья „Оправдание символизма“), и остался его приверженцем, когда символизм уже прекратил свое существование. Так, давая отзыв на книгу начинающей поэтессы О. Молчановой в 1923 г., Чулков отрекомендовал себя следующим образом: „Я, верный символизму, постараюсь в нем найти ключ к оценке этих стихов“.[17]

Но если мемуары „Годы странствий“ недостаточно полно раскрывают процесс формирования Чулкова-писателя, то гораздо больше о его литературных учителях, о художественных исканиях мы узнаем из сохранившихся в архиве „Воспоминаний“, которые вполне могли бы стать их первой частью. И становится ясно, что такое „усечение“ сделано совершенно сознательно. Чулков намеренно проигнорировал те автобиографические моменты — первые детские впечатления, отроческое становление личности, формирование религиозных или иных устремлений, на которых она базируется и на которых обычно фокусируют свое внимание мемуаристы, чтобы написать не мемуары в традиционном смысле, а именно путешествие по памяти, „годы странствий“, отражающие определенный исторический период и воссоздающие многокрасочную картину эпохи. Так, включенные в мемуары путевые заметки, зарисовки с натуры великолепно донесли до нас „голоса“ жизни.

Разнообразные диалоги репортерского характера обнаруживают в Чулкове талантливого журналиста-хроникера, умело сочетающего описание, драматургическую завязку с собственными размышлениями и выводами. Вспомним, как непринужденно соединен рассказ о похищении „Моны Лизы“ с теоретическим рассуждением о природе искусства. Таким же приметливым и чутким наблюдателем предстает Чулков перед читателем и в „Листках из дневника“, откуда для настоящего сборника взяты два отрывка — „Вчера и сегодня“ и „Честный большевик“. Его статьи регулярно появлялись в журнале „Народоправство“ (1917–1918), редактором которого он был, являясь одновременно в своих публикациях и политическим обозревателем, и историографом. На страницах журнала окончательно откристаллизовалась историческая концепция Чулкова — мистический национализм, — согласно которой Россия должна была сыграть мессианскую роль защитницы мира от германского империализма. Теперь во всем Чулков видит предательство национальных русских интересов, гибель России ставит в прямую зависимость от приближающейся революции и деятельности большевиков. Отсюда берет свое начало и его ирония по отношению к новоиспеченным „большевикам“ или перекрасившимся в соответствующие времени красные цвета новоявленным нуворишам. А после свершения революции в статье „Метель“ (1918) Чулков рисует устрашающий образ погибшей России: „Налетели бесы с визгом и воем, навалили сугробы снега, смешали его с уличной грязью, и в мутной метели исчезла строгая красавица, пропала во мгле, туманной и снежной“.

Наступившие вслед за этим „страдные дни“[18] подтвердили уверенность писателя в существовании „темных и светлых“ таинственных сил, которые определяют „пути истории“, диктуют „волю Провидения“.[19] Чулков увидел, что на призыв к освобождению в первую очередь отозвались „темные, непросвещенные массы“, начавшие творить праздник „сумасшедшего анархизма“ — и, вспомнив о своих прежних бунтарских настроениях, раскаялся в них.

Теперь к наиболее страшным своим „заблуждениям и падениям“[20] Чулков отнес провозглашенные им вместе с Вяч. Ивановым в 1906 г. идеи мистического анархизма. Главный постулат этой теории — „последовательное и углубленное утверждение“ индивидуализма, который должен привести „нас к истинной общественности, освобожденной от власти“.[21] Конечно, говоря о последовательном сопротивлении человека обстоятельствам, автор имел в виду не реальную политическую борьбу против государственных институтов власти, а обретение свободы в „метафизическом понимании“. Но логика слова и дела в ситуации общественного напряжения и политических кризисов такова, что, воплощаясь в дела, слова могут претерпевать немыслимые метаморфозы. Это и произошло в октябре 1917 г., когда лозунг свободы обернулся насилием, порабощением и тюрьмами. Тогда-то Чулков и поставил точный диагноз: „Революция пошла по пути бунта, который возглавили безумцы, написавшие на своих знаменах „социал-демократия“, „марксизм“, „научный социализм“… Народ, получив долгожданную свободу, поистине охмелел от нее…“.[22]

Его рассказ „Красный жеребец“ (1921–1922) художественно подтверждает эту мысль. В нем Чулков наглядно показал ужас происходивших в России после революции событий, вступив тем самым в спор с Блоком, в свое время на вопросы: „Почему гадят в любезных сердцу усадьбах? Почему валят столетние парки?“ — ответившим так: „Потому, что там насиловали и пороли девок: не у того барина, так у соседа. Потому, что сто лет под их развесистыми липами и кленами господа показывали свою власть: тыкали в нос нищему — мошной, а дураку — образованностью“.[23] В отличие от Блока, уверявшего, что возмущение народа оправдано и он имеет право на возмездие, Чулков был обеспокоен революционным будущим русского народа и русской культуры.

Но и Чулков, и Блок остро ощущали вину русской интеллигенции за все происшедшее. Интересно в этом отношении стихотворение Чулкова „Поэту“ (1919), обращенное к Вяч. Иванову, бывшему своему единомышленнику. В нем, отказавшись судить художника, возлагавшего надежды на стихийное возмущение народа, он тем не менее взял на себя ответственность за проповедь бунта и своеволия:

Могу ли осудить, поэт,

Тебя за мглу противоречий?

Ведь миру мы сказали: „Нет!“ —

Мы, буйства темного предтечи.

Ведь вместе мы сжигали дом,

Где жили наши предки чинно,

Но грянул в небе вешний гром,

И дым простерся лентой длинной.

И мы, поэт, осуждены

Свою вину нести пред Богом,

Как недостойные сыны

По окровавленным дорогам.

Нет, нет! Не мне тебя судить,

Когда ты, поникая долу,

Гадаешь — быть или не быть

В сей миг последнему глаголу.[24]

Достаточно подробно осветив в своих мемуарах ситуацию, которая возникла в литературном мире после опубликования программы мистического анархизма, Чулков почти не коснулся последствий пропаганды новой теории, впрочем, как и попыток создавать художественные „иллюстрации“ к этой теории. А мистицизм изначально пронизывал художественную ткань его произведений. Такие рассказы, как „Земля“, „Весною“, „Сестра“, „Овцы“, „Цыган и Жучка“, были полны, по выражению одного из критиков, „таинственных намеков, покойников <…> и разговоров о страшном“.[25] Смерть выступала в них последней мистической тайной, разрубающей „жизненные узлы“ и „примиряющей“ с утратами и разочарованиями».[26] Чулков-мистик имел своих почитателей. К нему обращали такие слова: «Ваша проза строга, суха и благоуханна…»,[27]«рассказы написаны рукой несомненного художника», их рисунок «богат… свеж… оригинален».[28] А М. Кузмин вообще считал ужасающей несправедливостью то, что популярность Чулкова-теоретика и пропагандиста символизма значительно превосходит его известность как художника. Он даже предположил, что читателя, всегда ищущего броского, вызывающего, яркого, отпугивает именно «нежная сероватость красок» писателя, «сдержанность изображаемых им чувств и суховатая простота изображения». Подлинным же ценителям искусства доставляет огромное наслаждение «сдержанное благородство»[29] его манеры, которую другой, не менее изысканный критик, назвал «синтетическим стилем».[30]

Но сам Чулков считал, что как художник он «медленно развивался и созревал», что его почерк «установился и окреп довольно поздно» и что «настоящим писателем» он стал только «после Октябрьской революции».[31] Именно в это время он принципиально меняет свой творческий почерк, отказавшись от несколько поверхностного импрессионизма, дополненного изрядной долей мистицизма, и обращается к повествованию, построенному на занимательной интриге, четкой событийной канве, динамичном развитии действия. Он даже придумал название для своего нового метода — актуализм.

Однако не сменой художественных приемов объясняется успех его поздней прозы. Даже никогда не благоволившая к нему Гиппиус после выхода в свет романа «Сатана» (1912, опубл. в 1914 г.) вынуждена была признать, что писатель обладает творческой волей, указывающей верное направление таланту.[32] И эта воля, помноженная на религиозное понимание мироустройства, вызвала к жизни шедевр Чулкова — повесть «Вредитель», написанную всего за несколько недель зимы 1931–1932 гг.

Эта повесть стала своеобразным подведением итогов собственной жизни, нелицеприятным приговором самому себе (по нашему мнению, излишне строгим). Георгий Иванович Чулков осудил себя как человека, который, по словам Иоанна Богослова, «тепл, а не горяч и не холоден», т. е. склонен к компромиссу. Именно эта фраза — последнее, что слышит в полубреду герой повести Яков Адамович Макковеев, конечно же, являющийся alter ego автора. Ему Чулков передал свои самые сокровенные размышления, свою последнюю любовь (прообраз Таточки — танцовщица Людмила Михайловна Лебедева, которой посвящены восторженные строки и в «Годах странствий») и даже «наградил» его своею мучительной болезнью — эмфиземой легких!

Но, дав герою такое многозначное имя, писатель рассчитывал и на самооправдание. Тем, что отец Макковеева носит имя Адама, первого человека, наказанного Богом за грехи, автор подчеркнул, что никто не свободен от человеческих слабостей. Сами Маккавеи являлись предводителями восстания против деспотии Антиоха IV, правившего во II в. до н. э. Иаков же — апостол, возглавивший после бегства апостола Петра иерусалимскую общину христиан и казненный в день празднования Пасхи. И герой Чулкова в итоге оказался способен и на «терпение в испытаниях и искушениях», и на доказательство того, что, как утверждал апостол Иаков в своем «Послании», — «вера без дел мертва».

Описывая страхи, подозрения и терзания Макковеева, писатель запечатлел свою боль, свое раздвоение, свою муку. Но, как и Макковеев, он сумел преодолеть себя, довести повесть до конца, не поддался желанию ее уничтожить. Поддержкой ему была вера в историческое христианство, которую он обрел в последние годы жизни: «Я исповедую, что… галилеянин… Иисус, две тысячи лет назад распятый по приказу римского чиновника Пилата…. был истинным Спасителем всего мира и воскрес… Я верю, что прекраснее, мудрее и свободнее не было на земле существа — не было и никогда не будет…».[33] И даже сознавая, что личная жизнь его «была слепая» и он продолжает влачить «бремя слепоты и греха», Чулков не терял бодрости и присутствия духа. В этом ему помогало стремление всегда быть «алчущим и жаждущим правды»[34] и уверенность, что «мы… живем не в античном мире, где… царствовал „древний хаос“, а в христианском, где есть надежда на милосердие Божие».[35]

Чулков верил в свое предназначение. Не без затаенной гордости он писал, что, даже не зная его наиболее «удачных и совершенных» стихов (к ним он относил стихотворения, изданные в 1922 г.), его дарование признавали, так сказать, «в кредит»,[36] такие поэты, как А. Блок, Ф. Сологуб, Вяч. Иванов. Свое преклонение перед лирической стихией Чулков выразил в стихотворении «Поэзия»:

И странных слов безумный хоровод,

И острых мыслей огненное жало,

И сон, и страсть, и хмель, и сладкий мед,

И лезвие кровавого кинжала,

И дивных роз волшебное вино —

Поэзия, причудница столетий —

Все, все в тебе претворено!

И мы всегда, доверчивые дети,

Готовы славить муки и восторг

Твоих мистерий и твоих видений…[37]

Все это позволило ему до конца дней оставаться «веселым поэтом» — но предаваться не веселью, свойственному Арсению Кудефудрову, а тому «крылатому, прозрачному и солнечному или хоть звездному веселью»,[38] которое должно быть свойственно глубоко религиозному человеку. Когда-то еще в период своего «романа» с Чулковым Л. Д. Блок отметила присущее ему «драгоценное чувство юмора». Это чувство юмора предохранило и последний любовный роман Чулкова, учитывая разницу в возрасте (около двадцати пяти лет), от налета пошлости и банальности. Из Грузии он писал своей возлюбленной:

Зеленый мыс, быть может, рай.

Но без тебя он рай едва ли…

И кажется, что этот рай

Волшебники околдовал —

Не дышат пальмы и цветы,

И криптомерии не живы,

А если бы явилась ты,

Как стали бы цветы красивы!

Но нет тебя — и я бегу

От субтропических дорожек

К тебе, на Север…[39]

Далее явно следовало что-то о «ножках».

Можно только сожалеть, что чувство юмора, ирония, сарказм — краски, которыми, безусловно, в совершенстве владел Чулков (достаточно вспомнить его язвительного «Сатану» и гротескно-памфлетный роман 1917 г. «Метель»), в столь малой степени были использованы им в «Годах странствий» (несколько ядовитых замечаний, штрихов — вот, пожалуй, и все). К прошлому своему Чулков относился, несомненно, очень серьезно. И нас, скорее всего, призывал к этому. Зато образы Курденко, Кудефудрова, братьев Трофимовых во «Вредителе», пожалуй, могут соперничать с сатирическими персонажами Ю. Олеши и М. Булгакова.

Последние годы Г. Чулкова были омрачены тяжелой болезнью — приступы удушья, мучительные сердцебиения… О его физических страданиях предельно откровенно сказано в одном из последних стихотворений:

Как будто приоткрылась дверца

Из каменной моей тюрьмы…

Грудная жаба душит сердце

В потемках северной зимы.

И кажется, что вот — мгновенье,

И жизни нет, и все темно.

И ты в немом оцепененье

Беззвучно падаешь на дно.

О, грозный ангел!

В буре снежной

Я задыхаюсь, нет уж сил…

Так я в стране моей мятежной

На плаху голову сложил.[40]

Последние две строчки — поэтическая метафора. Судьба Чулкова по сравнению с трагическими судьбами его товарищей сложилась более или менее благополучно: он не подвергался репрессиям. В последние годы его преследовал образ непонятого и одинокого бунтаря, идеального рыцаря Дон Кихота,[41] в котором он прозревал черты другого «совершенного человека» — князя Мышкина. Его самого тяготили «визгливые голоса суеты», к литературной борьбе он испытывал полнейшее равнодушие, часто посещал Оптину пустынь… «Кругом жулики, и я брезгую с ними бороться: победишь, но загрязнишься. А я так не хочу»,[42] — пояснял он. Последними его словами, сказанными в бреду перед смертью, были: «Все прекрасно. Жизнь коротка, искусство вечно». Он покинул этот мир успокоенным, умиротворенным и счастливым.

Мария Михайлова

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Злобный летописец

Злобный летописец Если для жизни нужен злобный летописец, чтобы уравновесить слюни «ах, как мы жили, плясали-обнимались», так это я.Я помню обидные слова, склоки теток во дворе, драки мужиков, уличных хулиганов с ножичками. И если детские бои можно объяснить нелепостью и

Последний летописец

Последний летописец Все переплетено, и все, оказывается, чрезвычайно близко. Эта связь, этот стык времен и есть моя тема. Натан Эйдельман Менее чем за два месяца до неожиданной и безвременной кончины Натана Эйдельмана мы с ним вместе с женами были в Варне, куда поехали

Последний летописец

Последний летописец "Все переплетено и все, оказывается, чрезвычайно близко… Эта связь, этот стык времени и есть моя тема". Натан Эйдельман Менее чем за два месяца до неожиданной и безвременной кончины Натана Эйдельмана мы с ним, вместе с женами, были в Варне, куда поехали

Приложение 1 ПОГОДИНСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ[2]

Приложение 1 ПОГОДИНСКИЙ ЛЕТОПИСЕЦ[2] Повесть летописная, откуду начяся царство бисерменское в Сибири и чесо ради наречеся Сибирь, и како Божиим повелением взята бысть православными хрестьяны, и како в Сибири бусорменская вера умалилась, а православная крестьянская вера

Конец эпохи

Конец эпохи Пока я писал эту книгу, смена поколений в Советском Союзе все же произошла. Законы природы неумолимы и распространяются на всех, включая членов Политбюро ЦК КПСС.К власти в лице Горбачева пришло новое поколение. Даже если оно окажется ничем не лучше

Начало эпохи?

Начало эпохи? Но произошло долгожданное. Поколение прямых сталинистов практически сошло с исторической сцены.Во главе советского государства стал человек, созревший в иное время. И все мы, кому судьба этой страны (а с ней и всего мира) небезразлична, всматриваемся в его

МАСШТАБЫ ЭПОХИ

МАСШТАБЫ ЭПОХИ Сталинская эпоха была великой по масштабам событий и мероприятий. Последние измерялись миллионами участников. Вступление в партию - миллионы. Образование слоя начальников - миллионы. Ликвидация класса единоличного крестьянства - миллионы. Репрессии -

Последний летописец

Последний летописец Все переплетено, все, оказывается, чрезвычайно близко. Эта связь, этот стык времен и есть моя тема. Натан Эйдельман Менее чем за два месяца до неожиданной и безвременной кончины Натана Эйдельмана мы с ним вместе с женами были в Варне, куда поехали

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТОПИСЕЦ

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕТОПИСЕЦ «Все переплетено и все, оказывается, чрезвычайно близко… Эта связь, этот стык времен и есть моя тема». Натан Эйдельман Менее чем за два месяца до неожиданной и безвременной кончины Натана Эйдельмана мы с ним вместе с женами, были в Варне, куда поехали

Летописец революции

Летописец революции Патриарх исторической науки Геродот считал, что задача летописца состоит в том, "чтобы от времени не изгладилось в памяти все, что совершено людьми, а также чтобы не заглохла слава о великих и достойных удивления деяниях…"[76] Геродот, созерцая

Окончание эпохи АНТ

Окончание эпохи АНТ С арестом и заключением Туполева фактически завершился период становления той конструкторской организации, которую ныне мы называем Авиационным научно-техническим комплексом имени Туполева. Несмотря на то что сокращение «АНТ» применялось в

2. Пристрастный свидетель (О записках Лили Брик)

2. Пристрастный свидетель (О записках Лили Брик) Отрывки из этой книги[247] я читала по-итальянски еще в те времена, когда жителям «постсоветского пространства» полагалось знать лишь дозированную правду. И вот свершилось — через 25 лет после смерти их автора мемуары Лили

Глава V ЛЕТОПИСЕЦ РУССКОГО БЕРЛИНА

Глава V ЛЕТОПИСЕЦ РУССКОГО БЕРЛИНА В семи из восьми романов, написанных Набоковым в Берлине, действие происходит полностью или большей частью там же. Действие восьмого, «Приглашения на казнь», происходит в безымянной стране, где правит диктатура. На это же время