Глава 5. Залог бессмертия

Глава 5. Залог бессмертия

Так шли дни — разнообразные и нескучные: то баня со стиркой и сушкой белья, удовольствие на целый день, то ларек — выписка и получение продуктов: масла, сала, хлеба, сыра, чая, папирос и сахара, а главное — лука и чеснока, после которых воздух в камере делался решительно неудобовдыхаемым, а следователи при появлении в кабинете арестованного демонстративно отворяли окна. То прожарка нар паяльной лампой. Обмен книг. А вечера проходили за чтением книг и самодеятельностью. Но ровно в десять всегда громыхала форточка, и надзиратель негромко рычал: «Отбой! Ложись! Живо!» И сейчас же со всеми происходила удивительная перемена: лица бледнели, вытягивались, дрожащими руками люди стелили свое тряпье и ложились, но не засыпал никто, — семьдесят шесть человек лежали с искаженными от ужаса лицами и ждали. Именно ночью я понял, откуда у моих друзей была такая страсть к рассказам. Им нужно было забыться, убежать от себя. Ближе к полуночи начинались вызовы.

Со стуком падает деревянная форточка в дверях.

— Кто на «ве»? — кричит надзиратель.

— Владимиров Александр Иванович!

— Волков Иван Сидорович!

— Викторов Семен Семенович!

— Волгин Иван Петрович!

— Давай!

Волгин поднимается. Остальные на «ве» вытирают пот со лба: пронесло!

— С вещами? — дрожащим голосом спрашивает он. С вещами — это в этап, то есть в другую тюрьму или камеру.

— Без.

Значит, на допрос.

С широко раскрытыми глазами Волгин пробивается к выходу, а другие на «ве» счастливо улыбаются и опускают головы на вонючие узлы. Пронесло? Да, конечно, но только на этот раз. А впереди еще долгая, долгая ночь…

Под утро дверь начинала тяжело громыхать снова: она выплевывала обратно в камеру измученных людей. Они как будто бы осунулись за эту ночь. Но каким радостным блеском горят их глаза! Потому что каждый из них знал, что на несколько суток ему дается отдых.

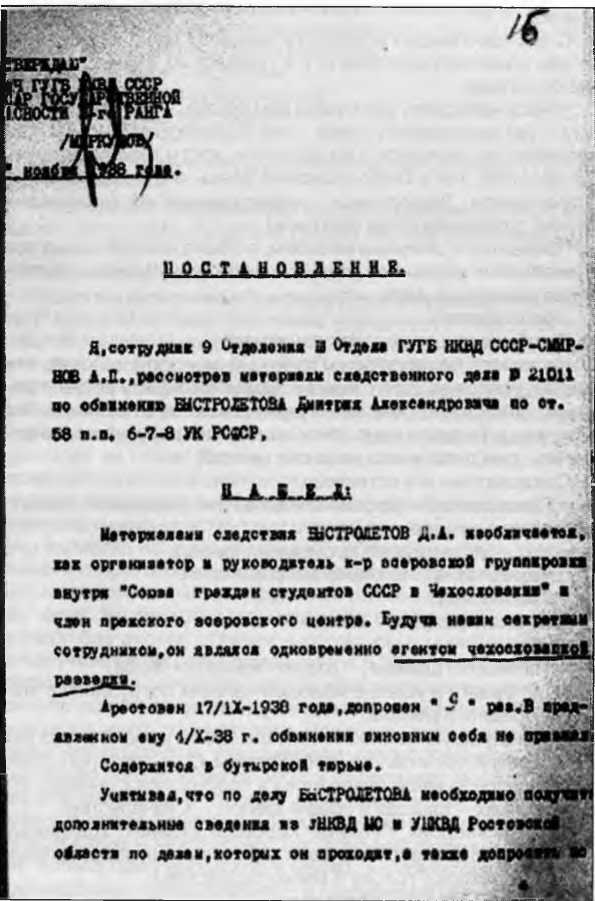

Дней через десять и днем (и то, и другое считалось старыми опытными арестантами очень благоприятным признаком) вызвали, наконец, и меня. Я собрался на бой и ожидал увидеть старого опытного следователя-иезуита или зверского молодого громилу с орудиями пытки в красных волосатых лапах. Но следователем оказался миловидный молодой человек без знаков отличия в петлицах, — практикант, еще не получивший звания в аппарате ГУГБ. Просто и вежливо он попросил сесть и показал мне одиннадцать выписок из протоколов допросов людей, учившихся в мои годы в Праге и вместе со мной состоявших в Пражском отделении Союза советских студентов, бессменным секретарем которого я состоял до поступления на работу в торгпредство. Все одиннадцать утверждали, что я их завербовал на антисоветскую работу и давал шпионские или террористические задания. Когда и какие — неизвестно. Так, в общей форме — давал, и все. Только один указал год и месяц, и я обрадовался: меня тогда не было в Чехословакии, — я появился на месяц позднее.

— Ах, так… — И миловидный юноша равнодушно исправил дату.

— Как же вы можете исправлять чужие показания?

— Я все могу, — вяло промямлил он и углубился в чтение романа.

С тех пор каждую неделю он вызывал меня к себе часа на два и молча читал книгу, а я томился на стульчике против его стола.

— Часы набирает, они нужны вам обоим, — пояснил Котя. — Ему — как практиканту, тебе — как подследственному. Жди спокойно, не волнуйся и не торопись: кости тебе ломать будут позднее, уже в Лефортовской! Здесь, в Бутырках, это не разрешается. Лефортовка — единственная из московских тюрем, отведенная под застенок!

Привыкнув к дневным вызовам, я спал с каждой ночью все спокойнее и увереннее, покуда однажды в полночь неожиданно вызвали и меня.

«Начинается!»

Я собрался в комок, как пружина.

Но ничего не началось. Приятный молодой человек, как всегда, уселся за стол с книгой. Вдруг в комнату вошел приземистый пожилой чекист с тремя шпалами в петлицах. Его красное, угреватое лицо, очки и широкий рот мне не понравились, они делали его похожим на жабу.

Следователь и я встали.

— Признается? — бросил следователю вошедший, осматривая меня с головы до ног.

— Нет, — равнодушно промямлил юноша.

— Так-с, так-с… Сколько допрашиваете?

— Три месяца.

— В каком разрезе? Шпион?

— Да.

— Напишите данные, — строго приказал Жаба.

Взял бумагу и ушел, а молодой человек погрузился в чтение очередного романа.

На следующую ночь меня вызвали снова, но на этот раз уже в головном уборе и пальто, но без вещей. Семьдесят пять голов повернулось за мной вслед, пока я пробирался к выходу. «Во внутреннюю! — слышал я общий шепот. — К начальству!»

Черный «ворон». Лубянка. Хороший кабинет. Усыпанный орденами седовласый человек с розовым интеллигентным лицом поднимает голову и мягко разъясняет:

— Разговор с вами сегодня у нас будет короткий. Три месяца вы валяли дурака, пора и честь знать! На днях вы начнете давать нужные нам показания. Я вызвал вас, чтобы справиться, чем вы желаете их писать — чернилами или собственной кровью? Подумайте и решайте сами. Это ваше дело, а не наше. Свою судьбу выберете сами. Если чернилами, то завтра днем попроситесь к следователю. Ваше дело поведет тот же человек и там же, в Бутырках. Если вам нравится писать кровью, то не проситесь и ровно в полночь вас доставят в Лефортовскую военную тюрьму. Слышали, а? Слышали?! Там другой следователь, он заговорит с вами по-серьезному. Даю двадцать четыре часа на размышление! Идите!

Когда меня уводили, я заметил, что в углу, насупившись, сидел Жаба. В груди что-то екнуло: «Началось!»

Камера разделилась пополам, и все советчики лезли на меня едва не с кулаками, красные, взволнованные.

— Стучите в дверь и пишите! Нам всем погибать, так лучше без мучений и с остатком сил, которые понадобятся и в лагерях. Жизнь есть жизнь! Будьте благоразумны: в Бутырках больше десятки, говорят, не дают, а в Лефортове вас ожидает костедробилка и пуля!

— Не подходите к двери! Не будьте дураком! Вас выпускают на свободу: это было последнее испытание. Выдержите его и завтра вы в своей семье. Не прыгайте в могилу у ворот вашего дома!

Десять потов стекло у меня с лица. Никогда с такой поразительной ясностью я не вспоминал морщинки на лице матери, ее маленькие руки с крупными темными веснушками, никогда раньше я не видел перед собой жену такой желанной, такой прекрасной, такой любящей!

— Не принять предложения рискованно, — спокойно рассуждал Котя, сегодня особенно сильно тряся головой. Он волновался: мы стояли у развилки наших дорог. — Лучше всего признаться, получить небольшой срок и обеспечить себе возможность борьбы за дальнейшую свою судьбу. Ведь я был в Лефортово. Может, и ты пройдешь такую же обработку. Знание их трюков не спасет ни от мучений, ни от признания вины. В твоем положении признание — не трусость, а разумный выход из тупика! Расчет!

Часам к одиннадцати дня я, сам того не сознавая, стал подвигаться ближе и ближе к двери — незаметно для себя, случайно переходя от одной группы товарищей к другой. Проклятая дверь притягивала меня. Уже приближаясь к ней, я вдруг поймал на себе пристальный взгляд человека, равнодушно лежавшего в самом зловонном углу. Это был невзрачного вида маленький еврей, молчаливый, не принадлежавший к аристократии камеры: к параше загоняют самых незаметных и слабых, не умеющих постоять за себя. К тому же он говорил с противным местечковым произношением и отвратительно картавил, а после высылки за границу Троцкого и поворота курса сталинской политики на великий русский народ все столичные евреи сразу научились правильно говорить по-русски.

— Ви таки можете здесь сесть! — негромко произнес человек у параши, и, странное дело, я действительно опустился рядом.

Некоторое время мы молчали.

— Ви член партии?

— Нет.

— Я слушал ваш рассказ. Как ви попали в разведке?

— Как специалист и советский человек.

— Какая это была работа?

— Грязная.

— И все?

— Кровавая.

— И все?

— Героическая. Мы совершали подлости и жестокости во имя будущего. Вас, наверное, возмутил тон рассказа — я как будто бы горжусь сделанным. Что ж, не скрою да, горжусь! Не всякий мог бы выбраться живым из такого положения! Я сражался за Родину, и этим все сказано. Мы делали зло ради добра.

Человек у параши обдумал мои слова.

— Делали зло ради добра… — повторил он. — Раз ви понимаете, что делали зло, так я вам скажу: зло требует искупления. Ви уже поняли мине?

— Нет.

Человек повернулся ко мне и взял меня за руку. Его щеки медленно розовели. Я слегка отодвинулся.

— Ви делали зло там, я таки делал зло здесь — первый поднимая руку, когда голосовал за осуждение врагов народа. Беспартийный разведчик и партийный инженер из Лесэкспорта — ми равны в вине: ми оба строили этот дом, его прекрасные комнаты и его вонючая уборная, куда нас посадили сейчас. Ми не можем ругать никого — ми сами, ви, я и миллионы честных советских людей, которые сидят сейчас по тюрьмам, — ми все виноваты. Теперь у нас два выхода — или наплевать себе в лицо и стать фашистами, или идти вперед по честной советской дороге до конца. Нам надо узнать, что есть в нашем доме, какой еще более страшный угол. Вам советуют сразу без борьбы клеветать на себя и поскорей выйти из этого места. Это подло, я вам это таки скажу. Давайте доберемся до Лефортовка и посмотрим, что они делают там. И Лефортовка ми с вами строили, она — часть нашего советского дома, и за нее ми отвечаем! Если нас оставят в живых, давайте пойдем в лагерь работать и зарабатывать себе искупление перед народ и новое понимание того, как надо жить и что делать. Ми таки будем дальше строить — как на воле! Ви мине поняли? Во имя зла, сделанного вами за рубежом, — не подходите к двери!

Я отдернул руку.

— Вы хотите сделать из нас обоих мучеников?

— Нет, я вам извиняюсь! Для мине и для вас это только единственный путь к уважению — ведь надо уважать сибе, а? Что? Я таки говорю — надо сибе уважать!

— Чтобы умереть в самоуважении?

— Чтобы жить с уважением к себе и к людям. Ми не пропадем. У нас есть коммунистическая идеология. Не ЦК и люди оттуда, а мисли, что? Я вам таки говорю — мисли, идеи. Они нас поведут вперед. Жизнь поставила нас на боевой пост, и ми должны видержать испитание. Ви в первый день читали стихи Пушкина. Помните, — о залоге бессмертия? Но у Пушкина он означал только веру человека в сибе, а ми верим Коммунистической партии, которая в конце концов найдет правильный путь. Залог бессмертия у нас не человеческий, а партийный. Это — коммунизм. С ним в груди ми и стоим перед испытанием. Не подходите к двери! Не унижайте своего прошлого! Не покупайте себе дешевый билетик! Ничего не бойтесь! Ви таки на посту! Ви таки бессмертны!

Я вздохнул и поплелся обратно. Сел за стол, подперев голову руками. «Лучше быть живой собакой, чем мертвым львом», — кричал во мне один голос. Другой молчал. Но я вспомнил прошлое, и другой голос тихо заговорил: «Лучше жить честно. Свою честность надо доказать. Себе самому. Иначе зачем жить?»

И я не подошел к двери.

Ровно в двенадцать хлопнула форточка. Я уже стоял приготовившись, с узлами в руках.

— Кто на «бе»?

— Прощайте, товарищи! — на обе стороны прошипел я. — Не поминайте лихом!

В десятый раз потряс Коте руку. Мы судорожно и крепко обнялись. Потом я твердо подошел к двери.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

В МИРЕ БЕССМЕРТИЯ

В МИРЕ БЕССМЕРТИЯ В ряду жилых, хлопотливо глядящих домов музей кажется погруженным в какую-то давнюю думу, в тихий, неприступный сон. Его нельзя не отличить сейчас же от всех остальных домов: он так чужд суетливой городской жизни, так замкнуто-спокоен.Стою у его подножия.

Залог

Залог Бессмертья, может быть, залог… А.С. Пушкин Глохнет в берёзах грустно Эхо больших поэм. Что – наша жизнь в искусстве? Это – не жизнь совсем. И в ледяной отчизне, С криком рванувшись ввысь, Лебеди романтизма Вмёрзли в постмодернизм. Впрочем, ещё не вечер, Чтоб

4. Приключения термина «залог»

4. Приключения термина «залог» Бал правили большевики. То ли умышленно, то ли неосознанно, но Гайдар и Чубайс (что давно и не мною подмечено) даже в названиях своих работ, даже в выступлениях практически повторяли большевистских руководителей. Ленин написал книгу

Разведка – залог успеха

Разведка – залог успеха Внедрение агентуры в ряды боевиков и вербовка ее среди местного населения.Конечно, агентурная разведка ложиться на плечи ФСБ и МВД России, но тем не менее, командирам разведподразделений необходимо стремиться иметь своих осведомителей среди

ЗАЛОГ БЕССМЕРТИЯ Книга первая

ЗАЛОГ БЕССМЕРТИЯ Книга первая Анне Михайловне Ивановой, другу, на руках вынесшему меня из бездны, с благодарностью ПОСВЯЩАЮ Предисловие Эта книга — обстоятельное и честное свидетельское показание о пережитом в местах заключения эпохи «культа личности» И.В. Сталина

Цена будущего бессмертия

Цена будущего бессмертия Однако, чтобы покрыть росписью половину свода, Микеланджело потребовалось всего полтора года. Всего полтора года. Легко сказать! А ведь полтора года – это 547 дней, более тринадцати тысяч часов. На самом деле это очень много, но для выполнения такой

Теория относительного бессмертия

Теория относительного бессмертия Мир со скорбью воспринял смерть ученого. Казалось, Эйнштейн станет воплощением вечности, а его власть над природой безгранична и он смог ее приручить. При жизни его считали Богом. Но это, конечно, оказалось не так.Одна за другой, сначала

Чистота — залог здоровья

Чистота — залог здоровья Мадлен Кастэн не удержалась, чтоб не ответить на рассказы о грязнуле Сутине.«В смысле гигиены, — пишет Мадлен, — его жизнь в „Улье“ была не более устроена, чем у других. Там он часто сражался с клопами, но умел одеваться элегантно».С клопами

Глава 17 ТЕНЬ БЕССМЕРТИЯ

Глава 17 ТЕНЬ БЕССМЕРТИЯ Лавкрафт ушел, но осталось его наследие, с которым теперь пришлось разбираться его «литературному душеприказчику» — Р. Барлоу. Он все же приехал в Провиденс после смерти Лавкрафта. Его вызвала Энни Гэмвелл, обнаружившая в бумагах племянника

ГЛАВА 17 ТЕНЬ БЕССМЕРТИЯ СОРАТНИКИ И ПРЕДШЕСТВЕННИКИ Опост Дерлет

ГЛАВА 17 ТЕНЬ БЕССМЕРТИЯ СОРАТНИКИ И ПРЕДШЕСТВЕННИКИ Опост Дерлет Как уже говорилось, этого друга и соратника Лавкрафт в кругах западных «лавкрафтоведов» в последнее время модно ругать. А ведь если бы не упорная и методичная работа Дерлета по изданию книг старшего

Цена бессмертия

Цена бессмертия Профессионалы до сих пор спорят, кто в нашей отечественной литературе самый мистический писатель. Одни считают, что это, вне всякого сомнения, Гоголь. Хотя бы потому, что написал «Вия» и «Страшную месть». И приводят разные случаи из его жизни, включая

Формула бессмертия

Формула бессмертия …Я знаю, что рано или поздно вы меня прикончите. Но все-таки, может быть, вы согласны повременить? Может быть, в самой пытке вы дадите мне передышку? Мне еще хочется посмотреть на земное небо. В. Ходасевич. Кровавая пища Умереть на полу тюремной камеры —

В чём залог успеха

В чём залог успеха В трудное для подряда время коммунисты, совет бригады и профгруппа определили три основных направления, которые должны привести нас к успеху: работа по бригадному годовому плану социально-экономических мероприятий; четкая система трудового

Глава двадцать восьмая За пределами бессмертия

Глава двадцать восьмая За пределами бессмертия Поздней весной Сайхун взбирался по обрывистому, лесистому горному склону. Легкая снежная поземка подгоняла его. Темная зелень старых сосен была надежно укутана большими шапками снега. Голые ветви еще не зазеленевших