Письма из Одессы, Кишинёва, Львова, 1957 год

Письма из Одессы, Кишинёва, Львова, 1957 год

Одесса, 11 июля 1957

Здравствуй, моя дорогая, любимая Кисонька!

Страшно жарко и душно, работы очень много.

Вчера было очень радостное событие. Шла «Первая симфония» впервые в Одессе. Как ты знаешь, Сережка Яковлев, у которого в ней большая роль – комедийная основа спектакля, не играет в Одессе. Вторым составом играет Володька Сергеев. И вот вчера днем мне дают текст на предмет играть эту роль во Львове на разводных спектаклях. В 7 часов вчера прибегает взмыленный Володька и шипит мне что-то – у него напрочь пропал голос. Не буду тебе писать, как вокруг меня все носились и гладили меня, – в общем, я играл! Аншлаг! Вся труппа смотрит – я играю без единой репетиции на память о виденном и без знания текста. За кулисами – Володька, на сцене – испуганные Ленька Марков[17] и Ганка Матвеева[18] и на диване я – ни жив ни мертв, в вязаной фуфайке – весь модный с ног до головы.

Сыграл! Были аплодисменты на уход! Сегодня утром высказывали замечания по спектаклю. Когда я пришел, труппа зааплодировала, а Рубб (режиссер спектакля) сказал, что я проявил настоящий профессионализм и («не загордитесь, Саша») хорошее комедийное дарование, но что, мол, затянул там и недоиграл здесь. Тогда все на него зашипели, а Вовси[19] сказал: «Перестаньте, Александр Аронович (это Рубб), молодец он и настоящий актер». И все заулыбались, а я смутился.

Потом ко мне подходили оркестранты и говорили, что я им понравился больше Яковлева, и многие актеры тоже поздравляли. Вот! Кисик, ты за меня порадуйся тихонько, но никому не хвались, ладно?

Сегодня первый раз играю «Колесо счастья» – Фазана – очень волнуюсь, ибо (я не смеюсь) Одесса меня знает, пока свежа картина – она не сходит здесь с экранов.

С «Мосфильма» звонили Майорову[20], просили меня на 13-е и 14-е, он не дал, а я-то думал, что поцелую тебя и увижу, хоть денечек. Я не стал просить и скандалить, ибо сейчас мне не надо уезжать – вхожу во все пьесы. Все время репетирую Режиссера в «Друзьях-сочинителях» – нравится мне эта ролюшка (как она здесь делается). Потом вот-вот выпускаем «Когда цветет акация», так что работы безумно много, и даже страшновато, как бы не сорваться (тьфу, тьфу, тьфу).

Каждое утро хожу на почту, но от тебя кроме первого письма и телеграммы ничего не получаю. Мне это «упадочно действует на настроение», как говорит мой сосед Жуков[21], и он прав. Вчера девушка на почтамте, что выдает до востребования, посмотрела письма и говорит кокетничая: «Нет, Ухов, она вас не любит». Может быть, она права и ты уже давно с Вициным?[22] Я жду писем, скучаю, люблю и волнуюсь.

Твой

16 июля 1957

Кисик!

Сижу дома, весь дрожу, как никогда еще: играю сегодня первый раз водевиль «Друзья-сочинители». Безумно страшно! Хочешь, я нарисую тебе наш репертуар здесь – сколько я сыграл и сыграю?

7 июля – «Колесо счастья»,

11 июля – «Первое свидание»,

16 июля – «Друзья-сочинители»,

19 июля – «Наш общий друг»,

24 июля – «Когда цветет акация».

Вот! За 14 дней я должен сыграть 5 премьер – по-моему, слишком здорово. Это я тебе написал премьеры, а играю я почти каждый день. В общем, пока был один свободный вечер. И целый день репетирую. На море почти не бываю. Наши «артисты» бездельники уже совсем черные, а я вялый и белый. Хочу с завтрашнего дня вставать в 6 утра и ходить до 10-ти на пляж. Сейчас психую страшно. На сцене была одна репетиция, и я болтаюсь, как дерьмо в проруби. Но есть и радости: играю, играю, играю! Играю много, разного – большие роли. В «Колесе» 12 числа 6 раз сорвал аплодисменты. Чувствую, как приходит от спектакля к спектаклю свобода, меньше тороплюсь, начинаю понемножку «мастерить». 22-го «Наш общий друг» играем в оперном – красиво!

Немножко устал и очень соскучился по тебе. А ты?

Напиши подробней о фестивале[23]. Как Москва – красивая? Как ты себя чувствуешь? Ответь мне по-взрослому и серьезно.

Не могу же я говорить об этом по телефону. Тебе не стыдно так плевать на меня и не считаться со мной? Я же волнуюсь и ничего толком не знаю и не понимаю, а ты мне по телефону что-то обещаешь написать, а письма нет и нет. Мама пишет мне гораздо чаще и любяще, а ты холодная и гадкая, слышишь? Мне плохо, и чтоб завтра же было хорошее письмо, а то я буду сердиться, слышишь?

Целую.

Твой!

Кишинев, 26 июля 1957

Киса моя! Я в Кишиневе! Сижу в 13-м номере гостиницы «Молдова» (рядом с театром) грустный-грустный и пишу тебе слезное письмо.

Во-первых, вспомнил я твою открытку из Кишинева (гадкую – помнишь?). Город такой тихий и уютный, такой лирический и домашний. Во-вторых, надо мной радио, из которого говорят про Москву – как там красиво и интересно. Говорят, говорят на разных языках, наши актеры со съемок восхищаются Москвой, и нам всем здесь, а мне особенно, вдруг безумно захотелось взглянуть хоть краешком глаза на Москву, а мне – на Москву и тебя и забрать тебя оттуда и уехать обратно.

Кишинев мил! Театрик кукольный и уютный (была?). О! Вот опять передача Подготовительного комитета. Кис! Молдавия! Вино! Фрукты! Тебя нет!

В Кишиневе меня тоже узнают на улицах, но здесь это не так нагло и противно делается, как в Одессе.

Живу эти 2 дня в двойном номере с Юркой Лихачевым – душ, которого я не видел уже около месяца, и радио (лучше б его не было). Сейчас бегу на «Фабричную девчонку». Отыграю и буду писать тебе дальше. Ладно?

Ну, пока, моя радость.

Пришел с «Фабричной». Играли ужасно, текст забыт, массовка из здешнего театра – смешно и дико – все хлопочут лицом.

Сегодня мне плохо, как никогда в этом месяце. Знаешь, почему? Я ужасно одиноко всегда чувствую себя в гостиницах. Я один, кругом все чистое, до ужаса нежилое и официальное – командировочник. На частных не так остро – там дом, жизнь, а здесь дико тоскливо. После спектакля наши хотят ехать купаться на какое-то Комсомольское озеро. Но я не поеду – надоели все страшно, пойду и напьюсь к черту – плохо, и все, и наплевать. Надоело.

Почему я должен так в общем безрадостно жить? За что? Столько на меня здесь навалилось всего – огромная ответственность за шесть больших ролей, почти без репетиций, эта никому не нужная популярность, которая меня сводит с ума. Нет жизни. Ходят, что-то кричат, хихикают, бегают (это помладше), а постарше пишут письма, зовут в какие-то «обожающие вас» компании и так далее.

Есть много всего гадкого, что вдруг открывается в жизни, – к сожалению, мой дорогой, любимый Кисик, чем дальше взрослеешь, тем больше разочарований и неприятных открытий. Жалко, правда? Я очень это болезненно переживаю – ты же знаешь, как я люблю общество, как быстро сближаюсь с людьми и как (ты сама это говоришь) мне везде удобно и спокойно. А сейчас? Что произошло? Не знаю. Вернее, знаю и боюсь этого. Видно, проходит юность – время простых взаимоотношений, прямых речей и простых шуток. С каждым днем все больше и больше приходит ко мне в жизнь помимо моей воли второй план – он сказал, а что он подумал? Зачем он это сказал сейчас? Нет, мне легко с моими одно… (вот видишь, какой я старый, даже не могу закончить слово. Одно… кашники? Где они? …курсники? Далеко). Сослуживцами. Противное слово, правда? Холодное, сухое, принудительное, но безумно, как я понял, точное: люди, служащие со мной, – вынужденное, неискреннее состояние. Да? Мне с ними легко, подчас даже весело, но (ты поймешь меня) я ни разу не отдохнул с ними. Ты мне, конечно, скажешь (я уже вижу твою мордочку), что артисты – плохие, неискренние, и все это потому, что Кис твой стал большим, кончилось сюсюкающее мамино внимание к его жизненным успехам, он играет на сцене столичного театра, он имеет поклонниц. «Ширвиндтки», «марковки», «ларионовки» – вот как они делятся в Одессе. Он стал, пусть пока еще немного, «опасным» человеком. Я уже не мальчик, устраивающийся в театр и «опекаемый» милой рукой маминых знакомых артистов и выслушивающий снисходительные советы Воки Ларионова, Леньки Маркова и других. Я, совершенно случайно, волею сложившихся обстоятельств в гастролях, стал с ними на равную ногу – вдруг, быстро и неожиданно для них самих. И вот теперь, когда кончились бирюльки и началась взрослая жизнь, возникла борьба – ну, в переносном смысле, конечно, – за существование. И не в актерстве, конечно, тут дело (хотя, может быть, в данной области этот прямолинейный закон жизни наиболее нагляден), а в движущей силе нашего бытия – в страхе. Все боятся – в большей или меньшей степени. И этот панический страх за свой завтрашний день в творчестве, работе, даже личной жизни, страх, основывающийся на отсутствии истинных критериев во всем, – этот страх не дает людям быть людьми, пользоваться самой необходимой (в моем понимании) жизненной правдой – правдой искреннего интереса к другому человеку (я говорю о чисто житейском, повседневном общении). И неслучайно я рвусь к людям иного круга – не потому, что они идеальные, а потому, что я им «не страшен», я не конкурент.

Я привык закрывать глаза на недостатки людей (к чему всегда призываю тебя), чтобы понять для себя основное – нужен мне этот человек в жизни или нет, а не рыпаться в настроенческих муках то туда, то сюда.

Трудно! Мне очень трудно входить в такой страшный коллектив, как театр, со своими группировками, симпатиями и антипатиями, подлецами и дураками – трудно, поэтому я и пишу моему черноглазенькому дружку это скучное, очевидно, письмо. Потому что поделиться и посоветоваться больше не с кем, а ты ведь всегда понимаешь меня, только из упрямства споришь подчас. Так что нервно живет Кис – ни одной радости не было без борьбы и труда, без шепота и кислых улыбок. И хоть в конечном счете радость победы очень приятна, но раз, два, три… и нервы начинают шалить, выдержка кончается, и бежишь куда-нибудь далеко-далеко – бежишь и мечтаешь вбежать на 3-й этаж, уткнуться в дорогое пузо, забраться на диван и поплакать долго и зло.

Твой

Львов, 13 августа 1957

Здравствуй, дорогой мой птенчик! 13-е число. Сегодня ночью буду с тобой разговаривать. Буду ругать за молчание и, надеюсь, хвалить за хорошее поведение.

Сижу в оперном, очень красивом театре – играю «Первую симфонию». Принимают прилично – аншлаг. Завтра «Акация» – волнуемся. Очень мне грустно и одиноко – все время помню, что тебя не увижу долго-долго. Все живут, считая дни до встреч, а я и не знаю, чем жить. Почемуто все время перед глазами дача, утро и ты – вошла ко мне наверх – светлая, родная и мягкая-мягкая – поцеловала, погладила и сказала: «Вставай, Кисик, надо ехать». «Ну», – сказал я. «Останься, дорогой! – погладила ты меня. – А я поеду». И опять поцеловала.

Я хороший у тебя, ты знаешь, ибо, когда тебя нет, я помню только, какая ты прелесть, а тебя-злюку забываю.

Львов я так и не посмотрел толком – некогда. Вот, надеюсь, после 16-го буду немного посвободнее днями – займусь осмотром.

У наших хозяев есть велосипед с мотором – он не работал, хозяин жаловался нам. Я сказал кисло, что можно посмотреть, на что гад Колычев[24] сказал хозяину, что, если ему как память дорог велосипед, не давать его в руки Ширвиндту, то есть в мои руки.

Это меня озлило, и я в течение двух часов во дворе возился с этим дохлым двигателем. Починил! И сам же поехал на нем в баню мыться. Все были в умилении, а Колычев мрачно молчал. Вот у тебя какой я! Читаю газеты и вижу, что фестиваль кончился. Напиши мне, каковы итоги. Что осталось в Москве после иностранного нашествия? Каковы благие и пагубные последствия? Много ли венерических заболеваний, улучшился ли вкус у москвичей, много ли народилось негритенков и так далее. С каждым днем все больше и больше дает о себе знать усталость. Моря нет, разрядки никакой – целый день в жарком театре: мажься, одевайся, размазывайся, опять одевайся. Самое печальное, что никаких перспектив отдыха нет. И тебя нет. Что за гадкая у меня натура – боюсь, боюсь, боюсь. Очевидно, это оттого, что вокруг меня рушатся все святыни – брак, любовь, невинность, верность, постоянство – нет его, не вижу, посему страшно мне. Все врут, красиво обманывают со слезами на глазах. Кругом ходят наивные дураки, мнящие себя единственными в мире обладателями верного, чистого существа. Как страшно подумать, что и я в их числе. А почему я должен быть исключением? Почему ты должна быть исключением, если таков жизненный закон и он неумолим?

Если это так, то лучше не жить, не любить, не верить, не надеяться, чтобы потом не было страшных разочарований.

Ну вот! Чуть было из-за тебя не опоздал на выход, чудом успел – не шел круг и задержали картину, а то бы конец – я начинаю картину. Так хотелось дописать мысль – и не успел. Ну ладно. Иду домой говорить с тобой.

Целую всю, всю.

Твой

* * *

Письмо Наталии Николаевны

17 августа 1957

Киса, моя родная! Я исключение, честное слово, исключение! Вернее, нет, я не исключение, а вот все тебя окружающие – исключение. Ведь человек по натуре своей очень правдив, искренен, верен и постоянен, и все простые люди именно такие. И, знаешь, по-моему, они не думают об измене и обмане. И ты не думай. Ведь изменять – это противоестественно. А думай о том, что естественно, то есть о том, что я ни разу в жизни тебе не изменила и не изменю, всегда любила и буду любить.

Убедила, что я не исключение (из хорошего)? Ты тоже не исключение. Я, если начинаю думать, что будет со мной и с тобой через некоторое время, вернее, с тобой, мне становится скучно и на душе холодно («скучно» – не в смысле скука, а в зощенковском смысле). Ну ладно, это я дурака валяла. Я тебя люблю, и ты не думай и не волнуйся. То есть наоборот, думай и волнуйся.

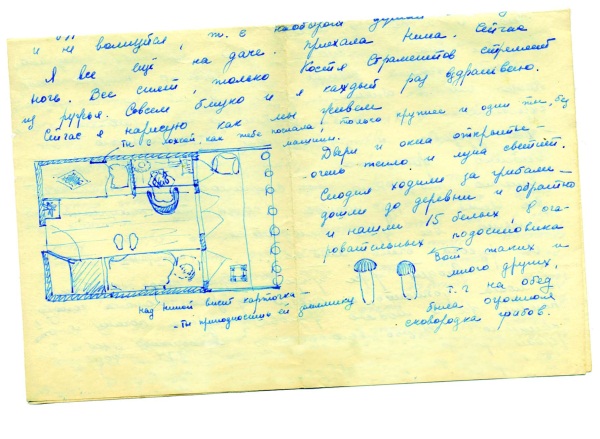

Я все еще на даче. Приехала Нина Крайняя[25]. Сейчас ночь. Все спят, только Костя Страментов[26] стреляет из ружья. Совсем близко, и я каждый раз вздрагиваю.

Сегодня ходили за грибами. Дошли до деревни и обратно. Нашли 15 белых, 8 очаровательных подосиновиков и много других, так что на обед была огромная сковородка грибов.

Как хорошо сегодня было в лесу! И ты тоже ходил с нами за грибами, и мои 9 белых мы нашли вместе. Мне сейчас, да и не только сейчас, а всегда, хочется с тобой в осенний лес, чтоб пахло осенью, чтоб было солнышко и желтые с красными листья и чтоб было еще что-то, только что, я не знаю. Словом, чтоб было хорошо. Нет, знаю, «что-то» – это очень хорошо. Помнишь, так бывало уже. Хочу тебя и подмосковную осень!

А этого так долго не будет. Ни тебя, ни осени. У меня ведь будет лето, а потом сразу зима. Но, может, в конце сентября выдастся хоть один хороший денечек, и мы обязательно приедем на дачу и пойдем в лес. Напиши, что ты тоже хочешь. Тогда в этот месяц мне будет не так грустно, и я буду мечтать о тебе и об осеннем лесе.

Как дела у Вадика Жукова? Я Жукова очень люблю.

Сегодня уже утро. Вчера погас свет, и я не могла дописать, а сегодня утром ломала голову, почему же я люблю Жукова. Вернее, почему я это написала. Теперь вспомнила: я Жукова люблю за то, что ты его любишь, и буду любить всякого (кроме женщин), кого и ты. И буду любить всех, кто тебя любит (кроме женского пола, конечно).

Как удивительно быстро проходит день на даче. Встаем в 10 часов, завтракаем и идем гулять куда-нибудь далеко. Ходим до двух часов, в два – второй завтрак и сразу ложимся спать до шести часов. Тут уже обед. После обеда идем гулять, говорим о жизни и о любви (не называя фамилий), о красотах природы и архитектуры, в промежутках растаскиваем Бобку с каким-нибудь псом – Диком, Тифом, Джоном и всеми остальными собаками НИЛа. После этого сразу надо смыть кровь (собачью). Приходим домой часов в 9–10 и сразу ложимся спать.

Мы сегодня утром пошли звонить на скотный двор, и надо было подождать полчаса, и я повела Нину смотреть дом, в котором ты жил. Я на него смотрю, но не уверена, что это он. Потом увидела лестницу на крышу и вспомнила, как в твой день рождения мы с Миркой Кнушевицкой и Мишкой Державиным лазили туда.

Сейчас ходили в лес далекий, помнишь, куда с Рапопортами за грибами ходили, а потом на кладбище. Очень жалко, что я не с тобой ходила (не в мыслях, а на самом деле).

Кис, тебе неинтересно, наверное, все это. Ведь я тебе описываю буквально все, что я вижу и чувствую. На меня напала потребность описывать каждый свой шаг, вернее, мне все сейчас кажется очень значительным и настолько важным, что об этом невозможно не писать. Все-таки здесь настоящий рай, и отдыхаю я очень хорошо.

Ну, пора спать.

18 августа 1957

Здравствуй, мой золотой птенчик!

Я очень, очень скучаю по тебе, скулю и примерно веду себя, несмотря на оргическую атмосферу вокруг.

Не писал несколько дней, ибо был в страшном волнении и переживании, и настроение писать хоть и было, а возможности спокойно сесть за стол не было.

Пишу подробный отчет о своем житье-бытье – все по порядку.

14 августа – премьера «Акации» – уйма волнений. Смотрел художественный совет и приехавший из Москвы представитель комитета, смотрел весь Театр имени Заньковецкой, где идет «Акация». Успех был очень большой, немного иного характера, чем в Одессе. Не такой бурный, но тоньше и тем ценнее.

15 августа. Утром заседал художественный совет по поводу «Акации». Ругали Маркову, Лифанову и чуть-чуть ведущих. Говорили много разного – для меня самое ценное – Бирман[27]: «Очень приятны в спектакле Колычев, Ширвиндт и Лихачев». Бирман – это очень сложно, и ее похвала особенно ценна.

В два часа дня обнаружилось, что 16-го в «Нашем общем друге» некому играть Лэммля – сквозная роль по всей пьесе. Дали, конечно, мне – кобылка, проверенная на Одессе. Спектакля я не видел, играл что-то другое в Одессе, текста еще нет, и неизвестно, у кого пьеса. Так мне нужно было играть второй раз в пьесе, которую не видел и не репетировал. К вечеру дали текст – учил, учил – ничего не ложится, да и только. Утром 16-го дали одну разводную репетицию – тяп-ляп, халтура. Вечером загримировали в парик и баки, напялили фрак и манишку, дали в руки трость, цилиндр и перчатки и – пшел на бал в английском великосветском обществе. Что куда девать, не знаю. Когда чего и после кого говорить – тоже. Болтался, болтался, даже танец танцевал. Сыграл. Один раз перепутал, кто чей муж и на ком я должен женить мистера Флэджби – предложил ему жениться на моей собственной жене. «Не забыли ли вы, мистер Флэджби, что я обещал женить вас на мисс Лэммль?» Ничего, прошло. Хвалили, говорили «молодец», профессиональный, мол, и хваткий (говорили за глаза – значит, честно). Это была, очевидно, моя последняя премьера в гастролях.

Здесь запустили репетировать две новые пьесы: «Товарищи романтики» (ставит Майоров) и «Женщины Нискавуори» (Бирман). Я ни в одной не занят – начинаются утренние каникулы. Представляешь, как мне жаль, что тебя нет рядом!

Львов – великолепный город, с каждым днем влюбляюсь в него все больше. Кладезь архитектуры, разностильной, эффектной, прекрасно расположенной.

Был в Кафедральном католическом соборе на конфирмации – трогательное зрелище. В книге о Варшаве (помнишь, ты мне показывала) есть его двойник – посмотри. Костелов, соборов и мечетей полно. Один интереснее другого. Церквей очень мало. К сожалению, во многих соборах – склады и тресты, так что посмотреть не удается. Очень хорош Иезуитский костел. Около него – скверик и тысяча голубей – кусочек Рима. Очень жаль, что у меня нет аппарата. Только здесь я это понял до конца. Хороша городская ратуша (теперь – горсовет).

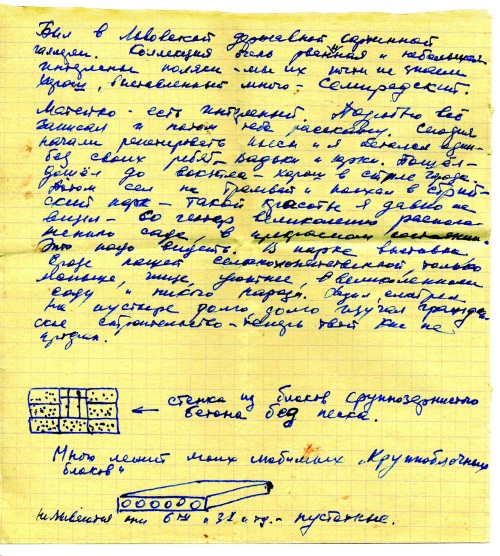

Был в Львовской державной картинной галерее. Коллекция очень рваная и небольшая. Интересны поляки – мы их почти не знаем. Хорош выставленный много Семирадский.

Матейко есть интересный. Подробно все записал и потом тебе расскажу.

Сегодня начали репетировать пьесу, и я остался один – без своих ребят, Вадьки и Юрки. Пошел – дошел до вокзала. Хорош, в стиле города. Потом сел на трамвай и поехал в Стрийский парк. Такой красоты я давно не видел – 60 гектаров великолепно расположенного сада в прекрасном состоянии. В парке – выставка. Вроде нашей сельскохозяйственной, только меньше, чище, уютнее – и никого народу. Ходил, смотрел. На пустыре долго-долго изучал гражданское строительство – теперь твой Кис не профан.

Много лежит моих любимых «крупноблочных блоков». Называются они пустотные.

Не буду тебе писать всего, что я почерпнул на выставке, но знай, что теперь я в гражданском строительстве разбираюсь.

Живем мы дружно и хорошо – счастье, что есть пара людей, с которыми можно быть откровенным. Пока я им верю, а это много – ты знаешь.

Осталось во Львове мне посмотреть кладбище – говорят, грандиозное, холм Славы и кое-какие мелочи. Центр города – европейский, много гостиниц и памятников. Памятник Мицкевичу великолепен (рисовать не буду, боюсь опошлить). Оперный театр – миниатюра Одесского (то есть не миниатюра, а меньшее повторение). Главный занавес, который вообще не опускают (нам после спектакля его показали), – полотно Семирадского: мифическая сцена на одном несшитом холсте – великолепно.

Так ты мне и не написала, когда ты едешь, с кем и на сколько времени. Напиши точно-преточно, слышишь? Сегодня ночью снилась ты с Мишкой Козаковым – гадость!

Ехал на трамвайчике – улочки здесь узкие и кривые, дивные. Кондукторша узнала, заволновалась, побежала говорить вагоновожатой, та заволновалась-заволновалась, стала оборачиваться-оборачиваться, а меня не видно – я закрыт от нее дядей, а она все больше волнуется-волнуется, уж почти спиной к движению сидит, а трамвайчик, не будь дурак, взял да и зацепил телегу, а телега переезжала улицу, а на телеге много-много помидоров, а все помидорчики, не будь дураки, посыпались-посыпались – страшный был скандал: крик, акт, протокол – и все из-за Киса твоего! Вот какой я страшный человек! Гордишься ты своим Кисом, который столько помидоров рассыпал?

Целую, целую.

Твой

27 августа 1957, 11 часов вечера

Получил посылку. Милый мой, трогательный Кисик! Как смешно посылать яблоки на юг, где яблоки 1 р. 50 – 1 р. кг. Все смеялись и умилялись, и я тоже умилялся моему Кису, который помнит, что я люблю твердые яблоки с дачи.

Сижу дома один, пью чай с твоим зефиром – вкусно. Жаль, что ничего нет больше, даже хлеба и сахара. Вот сейчас бы сюда мою Кису и чтобы она спросила: «Что ты будешь кушать?» А я не заломался бы, как обычно, а крикнул бы: «Все, все буду!»

Отыграл «Фабричную». Мои ребятки играют «Взрослые дети», придут поздно. Завтра у Вадьки день рождения. Подарю ему одну из двух пар купленных нейлоновых носков.

Вчера ночью звонили мне с «Мосфильма», хотят, чтобы срочно прилетел пробоваться. Картина фестивальная «Девушка с гитарой». Сценарий опять Полякова, снимает Файнциммер, прекрасный режиссер. В главной роли – Гурченко, в мужской был Сашка Шворин, но, очевидно, что-то случилось, и они вызывают меня. Я сказал, что раньше 2-го и разговора быть не может, тем более что у меня уже билет на утро 2-го на руках. Они сказали, что если понадобится, то я вылечу самолетом 2-го. Жду завтра от них телеграмму – ужасно не хочу лететь.

Львов уже порядком поднадоел. Даже европейский колорит больше не привлекает – домой, только домой, к тебе, но ты далеко, а в Москве опять работа, неприятности с театром, если что-нибудь выгорит с кино, и так далее.

«Франческо да Римини», Чайковский, «Испанская сюита» – сейчас передавали и передают – прелесть. Сколько мы собираемся с тобой в консерваторию – ну, не стыд ли это, не позор?! Музыка, живопись, классическая поэзия – вот, пожалуй, и все, что еще в силах как-то уравновесить безысходную, становящуюся с каждым днем все томительнее и пустее нашу жизнь. И мы, преступники, мы, пошленькие житейские муравейчики, копошащиеся во всем смерче событий, угроз, предчувствий и очевидностей, – мы не ценим, не хотим брать эту отдушину, эту абстрактную прелесть – гармонию звуков, слов и красок, данную жалким, несчастным людишкам для минут слез, счастья и света. Как редко думаешь об этом в хаосе дрязг и мелочей, возносимых в явления, и тем очевиднее глупость повседневной суеты, внезапно столкнувшаяся с величием подлинного, единственно вечного и гениального.

Прости, мой милый, что я бормочу что-то невразумительное и неконкретное – я ведь знаю, ты у меня романтик-землевик, а я вдруг куда-то заехал в никуда. Но ты все равно поймешь меня и поверишь мне, ибо ты любишь меня и тебе, так же как и многим, плохо, скучно жить «в никуда». Мы с моим любимым чутким Кисом еще решим, и решим навсегда, твердо, умно и красиво, очень красиво, как мы будем бороться с давящей людей злобой скуки и безысходности, создав свой, пускай узкий мир (а не мирок) интересов, любви, целей, мыслей и желаний. Желаний настоящих, сильных. Страстей красивых, любви большой и вечной.

29 августа 1957

Здравствуй, любимая моя Киса!

Получил от тебя письмо уже из Судака – очень рад, что ты довольна, что солнце, что кровать с местечком для меня, что море для тебя и все рядом. Как бы я хотел слетать к тебе на денечек, очень, но пойми, радость моя, что даже на денек не получается – у нас столько событий.

7-го выпускаем «Когда цветет акация» – Римку Маркову[28] сняли с роли – репетирует Двойникова[29] – каждый день все сначала. Вчера Ленька Марков пришел к Штейну[30] и сказал, что он не может репетировать с Двойниковой и просит его отпустить. Штейн не отпустил его, тогда тот взял и ушел сам. Всю ночь шел худсовет, разбирая этот беспрецедентный случай в истории театра. Сегодня на собрании труппы Леньку сняли с роли в «Акации» (он играет ведущего), а в Москве будут решать еще раз этот вопрос. Нам же с завтрашнего дня и без остановки уже в поезде репетировать опять все снова – вводить Сергеева на роль Маркова. Надо уже играть и играть «Акацию», а ее замусоливают без конца. Так что не огорчай меня своими призывами, которым я бы с такой радостью последовал, будь хоть малейшая возможность.

Осталось жить во Львове три дня – и домой.

Я очень хорошо понимаю и знаю, что тебе сейчас не до меня (я говорю в том смысле, что всегда на море, на отдыхе страдается меньше, думается и любится проще, забывается быстрее – и все легче, легче, проще, проще). И все-таки знай, хотя бы умом, и чуть-чуть сердцем, что хныкающий Кис очень ждет тебя и любит и ему плохо. И уделяй ему в думах кусочек времени, когда усталая, после моря, солнца и прочего ты склонишь свою уже загорелую, надеюсь, головку на подушку. И в тот момент, когда сон начнет хватать тебя за кончики ресниц, поборись с ним хоть минуточку, скажи ему: «Неудобно мне молниеносно засыпать, мне надо обязательно вспомнить Киса, поцеловать его и пожелать ему спокойной ночи». И сон покраснеет и отойдет на секундочку к Нинке, Машке и другим, у которых нет такого верного и любящего Киса и которые могут засыпать молниеносно. Потом сон придет и спросит: «Ну как, можно?» «Да, – скажешь ты, – но еще мне надо полежать и подождать, пока ты долетишь до Киса, передашь ему мои мысли и мой сон, чтобы он спал спокойно и чтобы приснился нам одинаковый сон, но уже без Козакова». «Ладно», – скажет сон и полетит ко мне.

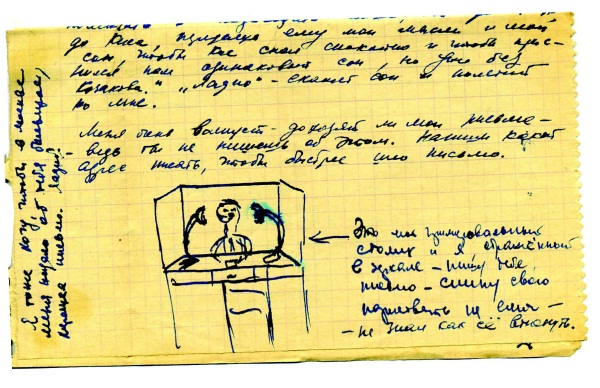

На рисунке – мой гримировальный столик и я, отраженный в зеркале, – пишу тебе письмо. Спину свою нарисовать не смог – не знал, как ее втиснуть. Нам надо срочно заняться живописью – столько хочется в письмах нарисовать, а техники не хватает, жаль. Сегодня, например, хотел нарисовать тебе оперный театр, как он выглядит со сцены. Очень красиво. Не могу. Пробовал, пробовал, сделал много эскизов и набросков – все они меня не удовлетворили, так что я их оставил для музея, а тебе не рискнул послать.

Из Москвы буду писать тебе реже, потому что ты меня к тому времени будешь меньше любить, как ты мне сказала по телефону, а поддерживать и подогревать твое чувство и твою память слезливыми письмами не хочу. Да и вообще мне кажется, не пиши я тебе, ты забыла бы меня, потому что ты не меня любишь, вернее, ты не меня лично любишь, а осязательную, материальную человеческую единицу, привычную, знакомую и повседневную. Ты не можешь сейчас уже меня ждать, помнить, страдать вдали. Без весточки, без строчки все это, увы, у тебя прошло, стали наши отношения примитивными и поэтому скучными. Нет сил, как мне не хочется, чтобы когда-нибудь мы превратились бы в скучных супругов, чтобы кончился наш роман, прошел бы трепет от ощущения друг друга, охладели бы чувства, притупились желания – это гибель, это смерть. Ты мне возразишь, что люди, живущие рядом столько лет, поневоле становятся холоднее, привычнее, обыденнее относятся друг к другу. Нет, не хочу, не буду, так и знай!

Я, конечно, психую! Ты у меня хорошая (ты не любишь этого слова), ты у меня и для меня вечно новая, ты для меня всегда трепет и страсть, всегда желание и неизведанность. Я люблю тебя, я, конечно, верю, что и ты любишь меня, любишь сильно, и что не закралось в тебя ни доли прозы, ни крупицы скуки, ни даже мысли о конце романтики в наших отношениях.

Ты всегда упрекала меня, что я прозаик, что не фантазирую и не мечтаю, и никогда не задумывалась о том, что столько лет мы пусть странным, пусть подчас жестоким и трудным путем несем как святыню свою влюбленность!!! Да, мы с тобой любовники!

Любовники – в лучшем смысле этого слова. И дай нам бог, чтобы мы были ими как можно дольше, чтобы нам всегда хотелось быть вместе, ругаться, спорить, расходиться по углам, расставаться навеки и приходить на всю жизнь – в общем, чтобы нам хотелось! Мучилось, сомневалось и любилось трепетно и умно. Я люблю тебя! Спокойной ночи, мой птенчик!

Целую.

Твой

* * *

Письмо Наталии Николаевны

28 августа 1957

Кисонька!

Сегодня третий день, а я уже очень хорошо загорела. Погода и море – великолепные!

Сегодня лазили на Генуэзскую крепость – красота изумительная, правда, местами очень страшно. Это на огромной высоте, над самым морем, и там очень скользко, можно сорваться вниз.

Тебе звонить я могу в любой день с 6 до 7 утра. Это единственное время, когда дают Москву. Иногда можно после 12-ти ночи, но в 12 выключают свет, и идти на почту в полной темноте страшно. Мы встаем в 6 часов, так что мне нетрудно позвонить, но я боюсь, что ты будешь совсем-совсем сонный и разговора не получится. А вообще я постараюсь позвонить ночью, так что ты на всякий случай после половины первого бывай дома.

Меня очень волнует, что ты будешь делать в Москве без меня. В свободные дни поезжай к Курепиным на дачу, они ведь наверняка будут там долго.

Ты мне не пиши «Главпочтамт». Судак – это небольшая беленькая деревня. Анапа, и та раз в сто больше Судака. В этом его прелесть. Самое приятное, что тут мало людей. Пиши: «Крым, Судак, до востребования».

30 августа

Все ушли на море, а я осталась дома. Сделала две неплохие акварельки – море и вид из окна, нарисовала и склеила абажур на лампу, все прибрала и села тебе писать.

31 августа

Боже мой, как это прекрасно!

С гор подул ветер (правда, романтично?). Мы пошли к вечеру на серный источник в горы. Трудно передать чувство, которое охватывает тебя: дышится легко и свободно, ничто и никто не угнетает тебя, можно ходить по горам целый день и не встретить ни одного человека. Море огромное, живое, с каждым подъемом меняет очертания и окраску. И ветер такой ласковый, хочется подставить ему руки, лицо, чтоб растрепал волосы и погладил кожу.

Умылись у источника. Тихо. Внизу беленький южный Судак со множеством виноградников. На юге после захода солнца через 20 минут – совсем темно. Мы стали спускаться вниз, и тут начался ужасный ветер.

Представь себе: внизу шумит море, четко выделяется силуэт Генуэзской крепости, луна сквозь тучи, величественные горы, ветер, срывающий одежду, и мы – пять маленьких существ, с трудом борющихся со стихией. Это было жутко и великолепно! То останавливаешься пораженная и думаешь о бессмертии, то с каким-то животным криком восторга несешься вниз, то расслабляешь мышцы и отдаешься ветру. Да за один такой миг можно отдать десятки лет жизни! Как я жалела, что тебя не было со мной! Ты бы тоже ощутил всю прелесть жизни.

Но по мере спуска экстаз проходил, ветер нес с собой пыль, тучи закрыли луну, и стало совсем темно. Я вспомнила рассказ О’Генри «Вопрос высоты над уровнем моря», помнишь?

Нет, обо всем этом нельзя ни писать, ни рассказывать. Это надо видеть самому, самому почувствовать.

1 сентября

Когда я думаю о тебе, мне очень неспокойно становится на душе. Кис, в чем дело? Ты меня любишь? Не забыл?

2 сентября

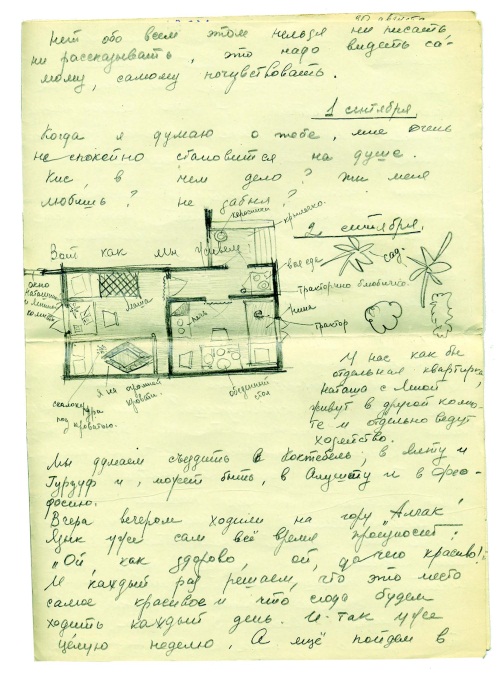

У нас как бы отдельная квартира, Наташа Абрамова с нянькой Верой живут в другой комнате и отдельно ведут хозяйство.

Мы думаем съездить в Коктебель, Ялту и Гурзуф и, может быть, в Алушту и Феодосию.

Вчера вечером ходили на гору Алчак. Язык уже сам все время произносит: «Ой, как здорово, ой, до чего красиво!» И каждый раз решаем, что это место самое красивое и что сюда будем ходить каждый день. И так уже целую неделю. А ночи сейчас какие дивные! Луна. Море. Лунная дорожка, и мы купаемся голышом.

Как ты себя чувствуешь? Если любишь меня, сходи, пожалуйста, к врачу. Ты мне нужен здоровый (хотя и заморыша тоже буду очень любить).

Твоя

3 сентября

Сегодня с утра была плохая погода – все затянуло облаками и тучами, накрапывал дождь, но мы все равно купались. А потом стало проясняться, а тучки не глупы, взяли и зацепились за горы и долго с них не слезали, а сейчас совсем хорошо стало.

Искупались еще раз. Сходили на почту. От тебя последнее письмо из Львова. Сказали, что Москву ночью не дадут. И с горя пошла с девчонками в «Уютное» к нашим институтским мальчикам. Их тут 5 человек, и завтра приедут еще трое, а всего в маленьком Судаке наших 25 человек, если не больше.

8 сентября у нас праздник, купим уток и вина – ведь мои именины (не забудь меня поздравить! Правда, ты получишь это письмо после 8-го).

Когда возвращались домой, из-за гор появилось страшное зарево. Мы испугались и сейчас еще боимся, оно не проходит, оно не над горизонтом, а выше.

У нас уже разговоры такие: «Я с собой в Москву возьму то-то, а меня будут встречать те-то, а как приеду, пойду туда-то». Мы, чтоб отдыхать во всех смыслах, твердо постановили не говорить: 1) о любви, 2) о мужчинах, 3) о Москве. Итак, говорим только на исключительно умные темы.

Ну, целую, мой дорогой. Как завидно смотреть на пляже или на море на любящие пары, а еще грустнее вечером при луне у моря.

Целую еще раз, ложусь спать, а то я завтра дежурная, надо до 6 часов приготовить завтрак, чтобы идти говорить с тобой.

Твоя я

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Письма из Минска, Львова и Донецка,1962 год

Письма из Минска, Львова и Донецка,1962 год Минск, 6–7 июняКися родная!Сижу, кашляю, соплю – разболелся намертво, а полежать некогда, надо играть. Два дня подряд «Завязанные», потом два дня подряд «Центр»[50]. Ужас.Вчера целый день шел снег, с диким ветром. Играем в Доме офицеров

ЛЬВОВА Надежда Григорьевна

ЛЬВОВА Надежда Григорьевна 8(20).8.1891 – 24.11(7.12).1913Поэтесса, близкая к символистским кругам, к эгофутуристической группе «Мезонин поэзии». Публикации в журналах «Русская мысль», «Женское дело», «Новая жизнь», альманахах «Жатва», «Мезонин поэзии». Стихотворный сборник

196 Из письма к Катерине Фаррер 21 марта 1957

196 Из письма к Катерине Фаррер 21 марта 1957 Написано, хотя сам Толкин этого не знал, в день, когда К. С. Льюис обвенчался по англиканскому обряду с Джой Дэвидмен; обряд был совершен в госпитале у ее больничной койки; предполагалось, что Джой умирает. Вы, кажется, очень

197 Из письма к Рейнеру Анвину 9 мая 1957

197 Из письма к Рейнеру Анвину 9 мая 1957 Издательство «Аллен энд Анвин» прислало Толкину внушительный чек — прибыль автора с продаж «Властелина Колец». Рейнер Анвин сообщил, что книга превосходно продается, и предрекал, что роман будет пользоваться спросом и дальше. Ваша

198 Из письма к Рейнеру Анвину 19 июня 1957

198 Из письма к Рейнеру Анвину 19 июня 1957 Американский кинорежиссер интересовался, нельзя ли сделать мультфильм по «Властелину Колец». Что до меня лично, я готов приветствовать идею мультипликационного фильма, при всем риске опошления; и это — безотносительно к слепящему

199 Из письма к Кэролайн Эверетт 24 июня 1957

199 Из письма к Кэролайн Эверетт 24 июня 1957 Хотя это — комплимент не из малых, я на самом деле не очень-то рад оказаться героем диссертации. В автобиографические подробности мне вдаваться не хочется. Сомневаюсь, что они имеют хоть какое-то отношение к литературоведению. Во

200 Из письма к майору Р. Боуэну 25 июня 1957

200 Из письма к майору Р. Боуэну 25 июня 1957 Я обратил внимание на ваши замечания о Сауроне. Он, будучи повержен, неизменно развоплощался. Теория, если возможно использовать термин столь громкий применительно к данной истории, сводится к тому, что он был духом, правда, из

201 Из письма к Рейнеру Анвину 7 сентября 1957

201 Из письма к Рейнеру Анвину 7 сентября 1957 4 сентября Толкина посетили представители американской компании, заинтересованной в создании мультфильма по «Властелину Колец». Толкину выдали краткое содержание предполагаемого мультфильма; он согласился его прочесть. В

202 Из письма к Кристоферу и Фейт Толкин 11 сентября 1957

202 Из письма к Кристоферу и Фейт Толкин 11 сентября 1957 Мое сердце и мысли принадлежат «Сильмариллиону», вот только времени на него не находится…..Возможно, вас позабавит, что я вдруг (без какой бы то ни было инициативы с моей стороны) оказался лауреатом Международной премии

203 Из письма к Герберту Широ [329] 17 ноября 1957

203 Из письма к Герберту Широ [329] 17 ноября 1957 Моя история не заключает в себе «символизма» или сознательной аллегории. Аллегории типа «пять магов=пять чувств» моему образу мыслей абсолютно чужды. Магов было пять, и это — просто-напросто специфическая составляющая истории.

204 Из письма к Рейнеру Анвину 7 декабря 1957

204 Из письма к Рейнеру Анвину 7 декабря 1957 Во второй половине 1957 г. Толкин предложил лорду Холсбери (см. № 174) прочесть в рукописи несколько эпизодов «Сильмариллиона». В декабре Рейнер Анвин приехал к Толкину обсудить эту книгу, позаимствовал на время часть рукописи и

ОСАДА ЛЬВОВА И ЗАМОСТЬЯ

ОСАДА ЛЬВОВА И ЗАМОСТЬЯ Два дня праздновало казацкое войско Пилявецкую победу. Большой обоз с трофеями отослали в Чигирин для будущих нужд, но и для войска осталось достаточно.На третий день с раннего утра снова заиграли трубы, ударили литавры. Войско двинулось выбивать

Легенда о Божене Шрамек, или два Львова

Легенда о Божене Шрамек, или два Львова И легенды во Львове тоже были страшные. Одну из них Галан записал:«Среди старожилов Львова ходила легенда о синеокой девушке Божене Шрамек, которую в памятный июнь 1902 года застрелили на улице гусары. Застрелили несмотря на то, что

От Львова до Сандомира

От Львова до Сандомира Утром мы были в Румынии, вечером оказались под Львовой. Видимо, наступление на этом участке фронта началось раньше намеченного срока.На следующий день, 14 июля, полк был построен под боевым Знаменем. Майор Оборин зачитал обращение Военного совета