На маршруте

На маршруте

Когда еще не существовало «вставной челюсти» Москвы – Калининского проспекта, а ныне Нового Арбата, там была Собачья площадка на стыке с Поварской, дровяной склад на углу Мерзляковского переулка, откуда мы перед войной воровали дрова, а напротив, рядом с рестораном «Прага», стоял огромный роддом Грауэрмана. В нем я и родился. Потом построили Калининский проспект, а роддом решили выселить, и нам звонил главный врач, просил спасти роддом. Мы ходили в разные инстанции, рассказывали, что в нем родились Булат Окуджава, Марк Захаров, Михаил Державин, Андрей Миронов и масса других знаменитостей. Все возмущались, как можно закрывать роддом, но чиновники привели аргумент: мол, роженицам шумно рожать. Они, видимо, знали, что рожать надо в тишине. А поскольку мы оказались не очень опытными акушерами, то не нашлись с доводами. И роддом кончился.

* * *

Я жил в Скатертном переулке. Это не очень далеко от Арбата, но все-таки у нас был свой отдельный мегаполис. Огромный архипелаг проходных дворов. Дворовая мафия казалась доброй и наивной. Нашу банду возглавлял атаман по фамилии Кроликов. Он погиб во время игры.

Тогда в домах еще существовали старые лифты с резными сетчатыми дверями. Обычно лифт едет, когда дверь закрыта. А тут можно было дверь не закрывать, просунуть руку, нажать на дверной замочек, и лифт ехал. И эти дворовые бандиты устраивали такие игры: на верхнем этаже цеплялись за дно лифта, спускались вместе с кабиной вниз и, подъезжая к нижнему этажу, спрыгивали. А Кроликов не успел спрыгнуть, и его придавило лифтом.

Во дворе происходили какие-то разборки, но до настоящей поножовщины не доходило. Меня опекали – бандиты защищали своего «интеллигентика». В соседних же дворах меня не обижали, потому что знали – наши могут отомстить.

Мы тогда все росли во дворе. Ребята кричали друг другу в окна: «Выходи!» Прочел недавно анекдот. В большом дворе стоят два парня и кричат наверх: «Марь Иванна, Марь Иванна!» Из окна высовывается женщина. «А Петя выйдет?» – «Ребята, Петя не выйдет, у него – пожизненное».

* * *

Мы с другом выходили (все-таки выходили) в 8 утра из дома с бутербродами и учебниками и шли к Никитским Воротам, в «Кинотеатр повторного фильма». Первый сеанс был в 8.20. Там за 10 копеек мы садились в тепло. Смотрели «Танкер «Дербент». Фильм заканчивался около 10, мы выходили на Никитский бульвар, завтракали и шли на Арбатскую площадь, до кинотеатра «Художественный». Там сеанс был в 11.00. «Танкер «Дербент». В 13.00 выходили и в половине второго были уже дома – «из школы».

* * *

Помню учительницу Елену Николаевну, она преподавала у нас с 4 по 7 класс. А потом ее выгнали из школы, потому что в нее влюбился наш пионервожатый. Он учился в 9-м классе. Был страшный скандал: у мальчика роман с учительницей! Это же происходило в конце 40-х. А учительница была совсем молоденькая – лет на пять старше девятиклассника. В общем, ее выгнали. А он на ней женился. И они прожили более 60 лет, до самой кончины Елены Николаевны.

* * *

Я тоже был пионервожатым. В 110-й школе вместе со мной учились сыновья Буденного, и я был пионервожатым у Сережи Буденного, чем до сих пор горжусь.

Наш класс с тех пор, как мы окончили школу (а окончили мы ее в 1952 году), ежегодно собирается на встречи. Это патология. Еще большая патология, что наш одноклассник, а в дальнейшем старший научный сотрудник НИИ дальней радиосвязи, Виля Гундоров полвека ведет альбом, в который записывает и вклеивает все, что касается класса. Он скрупулезно пересчитывает нас каждый год. На 30-летии школы нас набралось больше всего – 19 человек, а меньше всего почему-то в 2003-м – 8. Причем показатели посещаемости у каждого разные. Так, к 1992 году, то есть за 40 лет, староста класса, к сожалению, ныне покойный, Боря Агеев (между прочим, был доктором технических наук) приходил 31 раз, Слава Перелешин, тоже уже покойный, – 19, Александр Добров – 29. Столько же раз приходил сам Вилька.

К 2001 году 11 раз мы собирались у Марка Рутмана. Кроме него, из самых стойких завсегдатаев ностальгии можно назвать еще Михаила Бермонта, Толю Дубмана и Михаила Курепина. А первый раз мы встретились в 1955-м у Николая Кулешова. Купили огурцов, черного хлеба, водки и колбасы по 1 руб. 70 коп. А потом решили себя ни в чем не ограничивать и собирались уже в «Праге», «Арагви», ресторанах Дома актера, Дома кино, Дома журналистов… Все доказательства предъявлены – в альбом вклеены счета за разные годы. Вилька всегда может напомнить нам, что в 1974-м в ресторане Дома кино мы взяли 5 бутылок водки по 6 рублей, 2 бутылки вина по 2,80, заказали капустки, телятинки, мороженого. В итоге посидели на 101 рубль. А в 1976-м в Домжуре разгулялись уже на 149 рублей. По этим встречам, кстати, можно проследить, как в России дорожала водка: если в 1974-м бутылка в ресторане стоила 6 рублей, в 77-м – 6,45, в 79-м – уже 8,60. В 1987-м, при Горбачеве, мы все на снимках по понятной причине трезвые. Фотография подписана лаконично, но масштабно: «Перестройка и мы». Кстати, начинал Виля снимать «лейкой», потом перешел на «Зенит», а теперь уже обзавелся цифровым фотоаппаратом.

Некоторые пробелы в статистических данных в альбоме восполняют сами одноклассники. В 1977 году там появилась надпись: «Братцы! Я не был на встречах с 1962 года. То есть 15 лет я был жопа. С сегодняшнего дня я больше не жопа».

Когда на телевидении выходила передача «Однокашники», согнали наш класс. Зрелище, конечно, не очень аппетитное. Самое смешное, что после передачи мне каждый второй позвонил и сказал: «Ширва (моя школьная кличка), тут мои смотрели передачу и говорят, все очень изменились, и только ты да я почти такие же, как раньше». Потом следующий звонит: «Слушай, тут мне жена выдала: «Ты и Ширва лучше всех выглядите!»

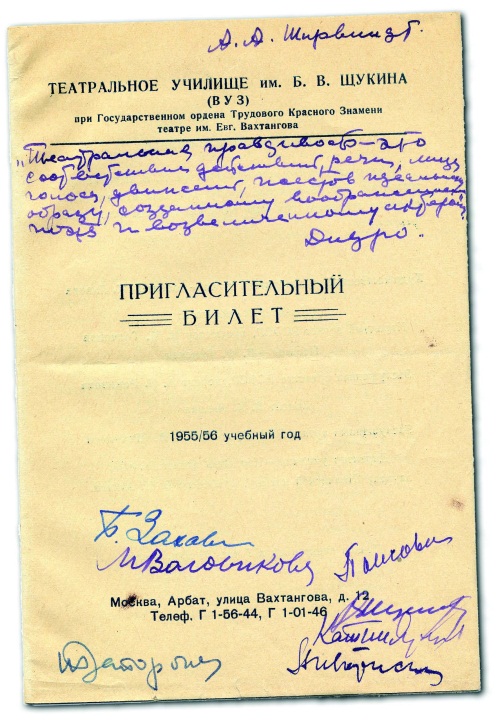

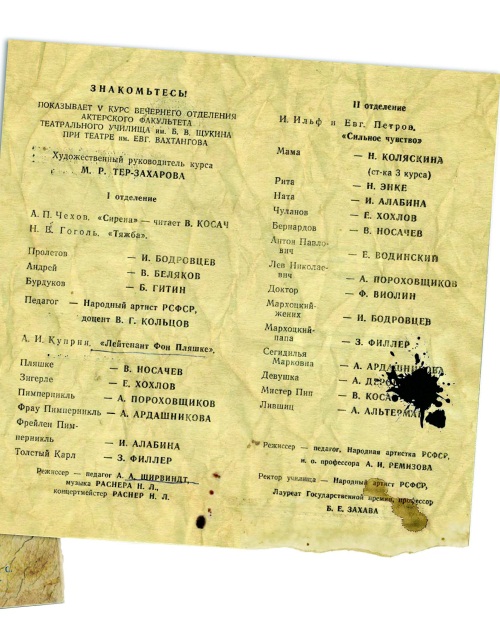

Отходим от школы и через Скатертный переулок, минуя Хлебный и пересекая Поварскую, попадаем в Большой Николопесковский переулок, в училище имени Щукина (ныне институт).

В артисты я поступал трудно. Помню, пришел к ныне покойному Иосифу Моисеевичу Раевскому, замечательному мхатовскому режиссеру. Старая уютная квартира, обставленная настоящей мебелью, и сам он уютный, неизменно пахнущий хорошим коньячком. А я принялся терзать его «Медным всадником», причем на словах: «По мшистым, топким берегам / Чернели избы здесь и там», – простер руку к потолку для пущего эффекта. Тут он меня остановил: «Одну минуточку. Скажи мне, мой дружок, ну где там избы?»

* * *

Театральная педагогика – штука скользкая и коварная. Шею себе свернуть на ней проще простого. Часто сетуют, мол, преподавательский ценз снизился, в учителя идут несостоявшиеся актеры. Тезис, на мой взгляд, вредный. Есть потрясающие артисты, близко не понимающие, что надо делать со студентами, чему и как их учить. И в то же время никогда не работавшие на сцене и в кино люди порой оказываются гениальными преподавателями. Это разные профессии. Бывают, конечно, счастливые совпадения, как, например, в моем случае… Меня же учила великий педагог Вера Константиновна Львова, которая была, мягко говоря, минимальной актрисой.

Кроме мастерства актера нам преподавали марксизм-ленинизм, западную и советскую литературу. Все эти предметы по причине педагогической дефицитности вел преподаватель Шохин, интеллигентнейший человек, который перед входом в училище всегда вздыхал, зажмуривался и нырял внутрь, как в прорубь. Он не мог видеть этих все время врущих идиотов. Постоянно повторял: «Делайте что хотите, но читайте обязательную литературу». Тогда существовало такое понятие. И среди этих обязательств был роман Николая Шпанова «Поджигатели». Тяжелый, как кирпич, страниц 800. Шохин понимал, что осилить его мы не в состоянии, поэтому говорил: «Я вас прошу прочесть 100 страниц».

На нашем курсе учился Мишка Шайфутдинов, бывший военный летчик. С нами поступили несколько бывших фронтовиков, которых взяли без экзаменов. Чтобы к ним и дальше относились снисходительнее, они ходили на занятия в гимнастерках. Мишка ничего не знал, был маленького роста и с плохой дикцией. Он путался в «ч» и «щ». Говорил «Птищки чебещут». Во время экзамена по советской литературе Шохин с трагической интонацией спросил его: «Шайфутдинов, вы «Поджигателей» читали?» – «Щитал». – «Чем заканчивается сотая страница?» – «Ска». – «Что «ска»?» Мишка притаранил кирпич «Поджигателей», открыл сотую страницу, в конце которой стояло: «ска-». А на 101-й было продолжение: «-зал».

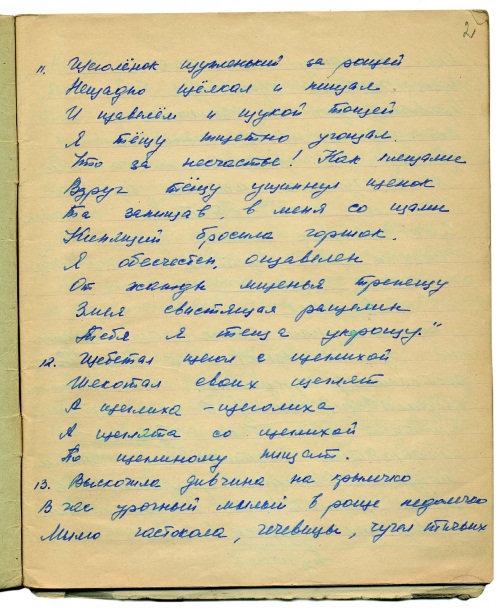

Я тоже не выговаривал «ц», «ч», «ш», «щ». И страшно мучился. До сих пор помню:

Щегленок щупленький за рощей

Нещадно щелкал и пищал.

И щавелем, и щукой тощей

Я тещу тщетно угощал.

Что за несчастье? Как клещами,

Вдруг тещу ущипнул щенок.

Та, запищав, в меня со щами

Кипящий бросила горшок.

Я обесчестен, ощавелен,

От жажды мщенья трепещу.

Змея свистящая расщелин,

Тебя я, теща, укрощу.

То, что надо играть на сцене сегодня, выучить не могу, а этот стишок столетней давности помню.

Владимир Абрамович Этуш был всегда эталоном того, как исправлять дикцию. Когда он пришел учиться после армии, то не выговаривал ничего. Но так как он был фронтовик, взяли без звука (в том числе без шипящего). Этуш тренировался с камушками во рту. Теперь якобы говорит правильно.

Тому же Шохину уже западную драматургию сдавал Гришка Абрикосов, красавец, сын Андрея Абрикосова, знаменитого артиста Театра Вахтангова. Гришка был курса на два старше меня, а с нами на курсе училась Юлия Гендельштейн, дочь документалиста Альберта Гендельштейна и падчерица Эдит Утесовой, дочери Леонида Утесова. В нее были влюблены все студенты. А концертмейстером педагога по танцу Виктора Цаплина была милейшая испуганная дама ростом метр десять по фамилии Розенцвейг. С огромной головой и шевелюрой Анджелы Дэвис. За роялем виднелась только шевелюра. Про концертмейстершу говорили: «Возникла старая хреновина с лицом, похожим на Бетховена».

На экзамене по западной драматургии Шохин спросил Гришку Абрикосова: «Григорий, вы читали «Гамлета»?» – «О чем вы говорите? Вы меня обижаете». – «Скажите, кто были два друга Гамлета?» И Гришка со знанием дела моментально ответил: «Розенцвейг и Гендельштейн».

* * *

Сцена Театра Вахтангова – альма-матер. В 1953 году (сколько это лет назад? не вычитается) на этой сцене мы, студенты, играли бояр в спектакле «Великий государь». Жара, конец сезона, мы в пропотевших боярских тулупах, надетых почти на голое тело. В какой-то момент мы падали на сцене ниц, мордой в пыль, шепча: «Государь, государь!» – и выходил мой педагог Иосиф Моисеевич Толчанов, который играл государя. «Бояре», – произносил он скрипучим голосом. Мы считали: «Раз, два, три и…» – «Я пришел…»

Мы снова: «Раз, два, три и…» – «Чтобы мы…» – «Раз, два, три и…» Ни разу с этого ритма он не сбился.

Я вспоминаю оформление спектакля: залитый голубой задник, огромные окна царских хором, и по всему заднику стоят невысокие белые церквушки с золотыми маковками куполов. Отыграв какую-то сцену, мой ныне покойный однокурсник Вадим Грачев скинул с себя боярский тулуп и в семейных трусах и майке тихонько, на цыпочках, чтобы не нарушить действия, стал пробираться из одной кулисы в другую, но не за задником, а перед ним. И чтобы, не дай бог, не уронить декорации, он придерживал купола рукой.

Выгнали из комсомола.

* * *

Будучи студентами, мы всегда и везде подрабатывали. К примеру, разгружали товарняки на Рижском вокзале. На Рижском – потому что знаменитая Трифоновка (студенческое общежитие театральных вузов под нарядной кличкой «Трипперный городок») находилась на подъездных путях Рижского вокзала.

Но иногда выпадали и театральные приработки.

Первая новогодняя елка в «Лужниках» в середине 50-х. На эту елку согнали все силы, которые могли как-то взбудоражить детей. А детей было очень много. В Кремль тогда не пускали (елки проходили только в Колонном зале), и предприняли первую попытку массового праздника. По сценарию темные силы, как и положено, боролись со светлыми. И все закулисье «Лужников» (огромные комнаты со скамейками для хоккеистов) было заполнено силами разного рода. Как на насесте, в одной из комнат сидели, например, Снежинки – несчастные дети в возрасте от 5 до 10 лет, все в белых пачечках и каких-то перьях. А соседняя комната досталась мушкетерам. Я, как и все студенты театральных вузов, был мушкетером – со шпагой.

И так по всем комнатам распределили эти темные и светлые силы, в каждую человек по двести. Кроме одной. Из нее шел запах керосина. Там жил Змей Горыныч – несчастный старый еврей, цирковой артист. Этот Горыныч, весь в каких-то отрепьях Кощея Бессмертного, с нарисованными на несвежем лице бороздами-морщинами, в страшном парике, лежал в комнате на раскладушке, а рядом стояли канистры с керосином и сидела Баба-яга. Это была его жена. По жизни жена. Тоже страшная, тоже в каких-то нарисованных ошметках.

Кроме керосина в комнате находилось еще огромное количество бутылок с подсолнечным маслом. Змей целый день ничего не ел. Во время борьбы между светлыми и темными силами, когда вдруг светлые силы начинали побеждать и мушкетеры бросались на чертей, Змей Горыныч выпивал стакан подсолнечного масла, потом полстакана керосина и вылетал на сцену. Дети кричали: «Ой, летит, летит!» За ним бежала Баба-яга (она же – жена) и поджигала длинную спичку. И он выблевывал этот керосин, и получался длинный язык пламени.

Три раза в день, перед каждым представлением, на пустой желудок он для грунтовки выпивал масло – на круг, очевидно, бутылку – и в общей сложности граммов 200 керосина.

Это зрелище темной силы в лице несчастного еврея я отчетливо помню до сих пор.

* * *

Более пятидесяти лет я преподаю в Щукинском училище. После Этуша я самый старый педагог. Евгений Князев, нынешний ректор, в каком-то архиве отыскал приказ 1957 года о зачислении меня на кафедру пластической выразительности актера. Глядя на мою сегодняшнюю комплекцию, трудно поверить, что тогда я преподавал фехтование и сценическое движение.

А получилось так. Замечательный артист Аркадий Немировский обучал нас фехтованию, будучи в прошлом чемпионом Москвы. Рубен Николаевич Симонов называл его «лучшим артистом среди шпажистов и лучшим шпажистом среди артистов». Аркадий поссорился с тогдашним ректором Борисом Захавой, ушел в ГИТИС, и я его заменял. Так и началось.

Сейчас в Театре сатиры – 17 моих выпускников-«щукинцев». Я хороший педагог, терпеливый, не вредный. Лучшее, что я делаю, я делаю в училище.

* * *

Многие студенты сегодня ничего не знают. На собеседовании мальчика спрашивают: «Кто был Ленин?» Он отвечает: «Ленин был президентом».

Да что там Ленин! Как-то в училище зашел Юра Яковлев, который никогда там не преподавал. Он сидел, ожидая кого-то, в вестибюле, и вся эта шпана бегала, сметая его, задевая ногами. Я собрал курс и начал орать: «Когда в наше время артист Астангов проходил мимо, мы сбегались смотреть на него. Яковлев – такой же великий артист, как Астангов. Вы ничего не знаете!» Одна моя студентка, которая, как только я к ней обращался, сразу на всякий случай начинала плакать, заплакала и тут: «Вы сердитесь, а сами нам ничего не рассказываете. Почему вы не рассказываете нам о своих встречах с Мейерхольдом?»

Но я же не Радзинский, который знал в лицо Жозефину.

* * *

Я очень обязательный, к сожалению, никогда никуда не опаздываю. Прихожу в 11 часов к студентам – а их нет. Никого. И я один сижу в аудитории, как будто самый свободный человек в мире.

Ребята становятся родными детьми, их надо кормить, поить, расспрашивать, что случилось. У меня был студент, у которого регулярно умирала тетя – за четыре года у него скончалось около шести теть. Я говорю ему: смени уже пластинку, фантазию подключи, есть же дяди, бабушки, в конце концов, товарищи. Хорони других, что ж ты к бедным тетям привязался… Нет, снова тетя умерла…

Педагогика – это вампиризм чистой воды. По себе сужу. Приходишь после всех профессиональных мук к этим молодым щенкам, видишь их длинные ноги и выпученные глаза и поневоле начинаешь от них питаться глупостью и наивностью.

К ним прикипаешь. После четырех лет обучения начинается продажа. Как на птичьем рынке: сидит в ящике большая старая сука, вокруг 12 щенков, их брезгливо щупают: брать – не брать? Так и здесь после четырех лет «инкубатора» приходят брезгливые худруки, смотрят зубы, ноги… И ты еще уговариваешь: «Возьмите моего ребенка».

Когда твой курс оканчивает институт, кажется, что он гениальный. Худруки курсов создают молодые театры. И все актеры играют под своего мастера. Видишь такие примеры и понимаешь, что нужно зажаться и – отпустить. Хотя отпускать – трагедия.

Когда выпускал курс, меня критиковали, что по сцене ходит десяток Ширвиндтов. Но, нисколько не сравнивая себя с великими, вспоминаю, как на заре «Современника» во всех спектаклях по сцене гуляло несколько Ефремовых. Когда плотно общаешься с людьми, от тебя идет какая-то заразительность. Если у меня получилось привить им некоторую легкость, мягкость, ироничность – дай бог. Потому что остального они наглотаются до ушей.

* * *

Иногда в училище у меня получались удачные эксперименты. Как-то ставил я дипломный спектакль «Школа злословия» и уговорил Альберта Бурова, который был руководителем курса, и Юрия Катина-Ярцева, завкафедрой мастерства актера, сыграть в студенческом спектакле сэра Питера и сэра Оливера. Сначала они руками и ногами отбивались: «Нет, не будем играть со студентами». Боялись, что студенты их переиграют. «Так для этого же и учим, – сказал я им, – чтобы переиграли». И дожал: в дипломном спектакле завкафедрой и руководитель курса играли с учениками. А ученики были замечательные – Светочка Рябова, ныне актриса нашего театра, покойный Костя Кравинский, Миша Зонненштраль, потрясающее явление, к сожалению, тоже ушедший из жизни. Мощный курс. Нынешний профессор Анечка Дубровская (Исайкина) сидела тогда, как кукла, на коленях у своего руководителя курса, не смея пошевелиться от ужаса. Сегодня участие педагогов в дипломных спектаклях стало почти нормой. Но первопроходец – я.

* * *

Многие сегодняшние молодые считают, что незачем четыре года мучиться в театральном училище, если можно воткнуться в какой-нибудь раскрученный телепроект, и ты уже – «звизда». Но невозможно за четыре дня приобрести профессиональные навыки в этих телелепрозориях.

Хотя и одного образования тоже недостаточно. Из-за тех, кто стал актером не от Бога, а от образования, в театре возникает неразбериха. Ведь никто не может сам себя признать актером второго, третьего или четвертого сорта.

Мое первое продвижение по ступеням профессиональной значимости – в Театре имени Ленинского комсомола. В театре был длинный коридор с гримерными, и последняя – № 12. Там сидела самая элита: Леонид Марков, Лев Лосев, Всеволод Ларионов… Они собрали совет гримерной и написали мне письмо:

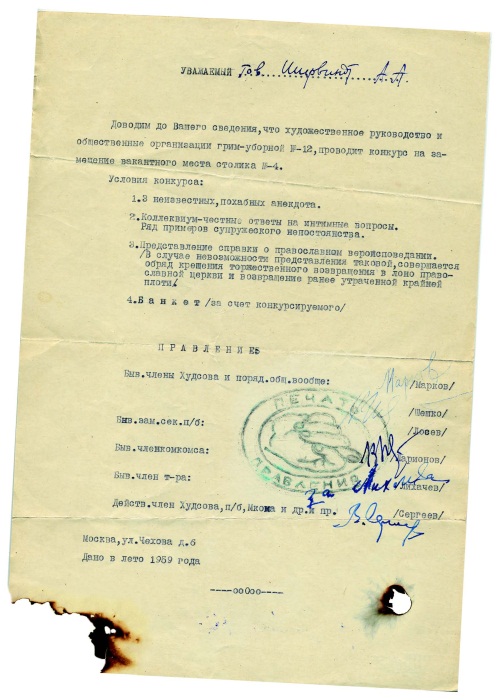

«Уважаемый товарищ Ширвиндт А.А.

Доводим до Вашего сведения, что художественное руководство и общественные организации гримуборной № 12 проводит конкурс на замещение вакантного места столика № 4.

Условия конкурса:

1. Три неизвестных похабных анекдота.

1. Коллоквиум – честные ответы на интимные вопросы, ряд примеров супружеского непостоянства.

2. Предоставление справки о православном вероисповедании. (В случае невозможности предоставления таковой совершается обряд крещения, торжественного возвращения в лоно православной церкви и возвращение ранее утраченной крайней плоти.)

4. Банкет за счет конкурсируемого.

Москва, улица Чехова, 6.

Дано в лето 1959 года.

Документ с подписями, печатями. Так меня поселили в 12-ю гримерную.

* * *

Разные актеры по-разному сосуществуют с образом. Когда я был молодым, настоящие артисты подолгу гримировались, искали свой внешний облик. Это была целая система – от внешнего к внутреннему. Толя Папанов, удивительный артист, не мог позволить себе выйти к зрителям, наспех запудрившись. Часами делал себе нос, уши… Так он перевоплощался.

Есть и другой вариант. Мой. Через внутреннее – к внешнему. Я никогда не любил клеить носы. В моем нынешнем репертуаре Театра сатиры все-таки больше ролей, где я – это именно «я в предлагаемых обстоятельствах», как учил Станиславский. А вот так, чтобы стать совсем неузнаваемым, как учат теперь в моем родном училище имени Щукина, это я не практикую. Хотя, конечно, страшно интересно через образ другого человека доносить до зрителя что-то свое.

* * *

Но со «своим» нужно быть аккуратным. Играли мы в Театре имени Ленинского комсомола прелестный спектакль «До свидания, мальчики!» – инсценировка повести Бориса Балтера. Ставил Сергей Львович Штейн. В спектакле был исторический персонаж Джон Данкер, великий гитарист начала прошлого века, игравший на гавайской гитаре. По Балтеру, он был кумиром всех барышень. Я в белом костюме, с черными усиками и с гитарой – до приторности красивый и противный – выходил на сцену, и вся девичья массовка, захлебываясь, шептала: «Джон Данкер, Джон Данкер». А я проходил, зазывно и масляно на них поглядывая.

Как-то мы играли этот спектакль в Ленинграде, во Дворце Горького. Я сижу за кулисами весь в белом, с перстнями и гитарой. И вдруг прибегают и говорят: «К вам Джон Данкер». Оказывается, он еще жив и живет в Ленинграде. Приходит в гримерную маленького роста с оттопыренными ушами совершенно лысый старый еврей и плачет: «Боже мой! Боже мой! Как вы замечательно меня сыграли». Очевидно, я сыграл не его, а его несостоявшуюся мечту о собственном облике.

* * *

Сейчас трудно упомнить всех худруков, какие у меня были в Театре имени Ленинского комсомола: Софья Гиацинтова, Сергей Майоров, Борис Толмазов, Анатолий Эфрос…

Толмазов – отличный актер, но никакой режиссер – ходил по театру со «вчерашним» лицом, у него были крепкие руки водопроводчика. Утром, перед репетицией, он непременно беседовал с труппой, видимо, где-то вычитал или ему кто-то сказал, что так надо. В руках он держал томик Станиславского, большой палец правой руки воткнув в том месте книги, где была отмечена нужная цитата. Все молча слушали. Софья Гиацинтова и Серафима Бирман сидели с иезуитски внимательными лицами. Есть прекрасные стихи у Саши Черного: «Квартира? Танцкласс ли? Харчевня?/ Прилезла рябая девица:/ Нечаянно «Месяц в деревне»/ Прочла и пришла «поделиться»…» Это был тот самый случай.

Сергей Майоров ставил «Хлеб и розы» Салынского, там среди действующих лиц было много ходоков из деревни, большевиков. Мужчин в труппе не хватало, поэтому Майоров одевал в шинели актрис, и они стояли с наклеенными усами. Он всех называл Васями, кричал на репетиции: «Вася, ближе к Васе, еще ближе к Васе». Михаил Пуговкин – в то время кинозвезда – играл в этом спектакле роль какого-то сибирского парубка, недовольного приходом большевиков. На «Васю» Пуговкин решительно отказывался реагировать. «Ну ладно, ладно», – соглашался Майоров и через минуту снова: «Вася, ты…» «Если еще раз скажете «Вася», – предупредил Пуговкин, – уйду из театра». И действительно ушел.

* * *

Уже больше сорока лет я в Театре сатиры. «Я усталый старый клоун, я машу мечом картонным…» Сатира – это уже не мое, она подразумевает злость. Мне ближе самоирония – это спасение от всего, что вокруг.

Эрдман, Шварц – вот близкие мне авторы. У них нет злости, есть грусть и ирония. Волшебник из «Обыкновенного чуда» говорит замечательные слова: «Все будет хорошо, все кончится печально».

Так вот, когда знаешь, что все будет хорошо и кончится печально, – какая уж тут сатира… Сатира должна единственно что – настораживать. Если адресат сатиры не полный кретин, он насторожится, почуяв стрелы. Смеяться нельзя только над идиотизмом: когда человек поглощен какой-то идиотической идеей – его не сдвинешь. Он может лишь злиться, отбиваться. В шутке же, в иронии все-таки есть надежда, что предмет иронии это услышит.

* * *

До Валентина Плучека главным режиссером был Николай Петров. Очень интеллигентный, умный человек. Однажды ему сказали, что Товстоногов поставил прекрасный спектакль, вся Москва ездит в Питер. Он ответил: «Я тоже могу поставить прекрасный спектакль». – «Ну?!» – «А зачем?»

Вот это «а зачем?» здесь всегда было. Притом что артист Театра сатиры Владимир Лепко получил за роль в спектакле «Клоп» первую премию на фестивале в Париже (это произошло в те времена, когда наши люди не знали, где находится Париж). И все равно говорили вяло: «Ну да…» А рядом существовали «настоящие» театры.

Плучек всегда страдал оттого, что есть такие театры, сякие и – Театр сатиры. Вот это «…и Театр сатиры» его очень расстраивало. Как начинался театр с синеблузников и ТРАМа, с юмористических обозрений, так этот шлейф и висел. Плучек же старался переходить на смысловые вещи, и пытались здесь идти «Теркин на том свете», «Дамоклов меч», «Самоубийца». Но все равно это были отдельные гейзеры, заткнутые цензурой, на фоне разнообразных «Женских монастырей». Всю жизнь Театр сатиры – крепкий «второй эшелон». И эту тенденцию никак побороть нельзя. Она и сейчас существует, хотя сегодня все размыто.

* * *

Сейчас такое безумие фестивалей, грамот, статуэток – невозможно понять, есть ли вообще какие-то критерии. Появилась привычка говорить: «Но это пользуется бешеным успехом у публики…» С таким хихиканьем, как бы оправдываясь: дескать, публика – дура. А публика на самом деле разная. Я знаю, существуют зрители только «Мастерской Фоменко» или только «Современника». У нас такого нет. К счастью или к сожалению – трудно сказать. Думаю, что к сожалению. Но это из-за вывески, она у нас демократичная. И еще зал огромный. Мы не жалуемся на сборы, но иногда смотришь в щелочку перед спектаклем, из кого эти тысяча двести мест состоят, и хочется, чтобы были другие лица. А лица те, которые есть. Да и вообще по лицам трудно определить, нужно им ходить в театр или нет.

* * *

Карьера – это мера тщеславия, а у меня тщеславие дозировано необходимостью не выпасть из обоймы достойных людей.

Я случайно попал в кресло руководителя – меня уговорили.

Плучек тогда уже болел, несколько лет не появлялся в театре. Новых интересных спектаклей не возникало, актеры стали уходить. Мы были ближайшими соседями Захаровых по даче в Красновидово и после ужина садились играть в покер. Ниночка, жена Марка Анатольевича, всегда говорила, что забыла, что ценнее, «тройка» или «каре», но в результате всех обыгрывала. А играли на деньги и на следующий день их пропивали. После игры и расчета в два-три часа ночи шли гулять. Там, на даче, при лучине, Марк Анатольевич стал меня уговаривать возглавить театр. Мои близкие были против, говорили, что я больной, сумасшедший, маразматик и параноик. Жена даже не выдержала: «А если я поставлю условие: я или театр?» Я ответил: «Вообще-то вы мне обе надоели».

Когда меня назначили художественным руководителем, Елена Чайковская, наш знаменитый тренер по фигурному катанию и моя хорошая подруга, сказала: «Давай, Шурка, попробуй!» Она тоже азартный человек. Мне действительно было интересно.

Кроме того, моя позиция особая: я сижу в кабинете, а этажом ниже находятся мужские гримерные, еще ниже – женские. И там круглые сутки обсуждается политика театрального руководства: «Доколе! Он совсем обалдел, надо пойти, надо с ним поговорить…» А дальше я спускаюсь вниз готовиться к спектаклю и моментально присоединяюсь к коллегам: «Он обалдел, сколько можно!»

А потом мы (и я, и они) понимаем, что это я и есть. Вот так – выхожу из кабинета и сразу окунаюсь в варильню недовольных руководством. Я недоволен им больше всех. И в этом мое спасение.

* * *

Мне все говорят: мягкий, добрый, вялый, где же твердость? Я предупредил, что на старости лет вдруг становиться монстром не хочу. А играть этого монстра – скучно. Поэтому – уж какой есть. Но, когда зашкаливает, приходится. Вот с Гаркалиным – зашкалило. Он артист востребованный, и мы под него подстраивались, то есть уже были зависимы. Никто не говорит, что нельзя работать в антрепризах. Известно, что все шастают на сторону, и я шастаю. Но должен быть какой-то моральный барьер. Когда в центре Москвы, на Триумфальной площади, висит афиша «Укрощение строптивой» и билеты на спектакль распроданы, а нам звонит жена артиста, занятого в главной роли, и говорит, что артист лежит и не может поднять головы, у него страшно высокая температура и вообще с ним творится какой-то ужас, мы вынуждены давать замену. Зрители сдают билеты, поскольку иногда идут на конкретный спектакль и конкретного артиста. В тот вечер было сдано 600 билетов – это половина зала. Огромные деньги для театра. И в это время помирающий Гаркалин на сцене театра «Содружество актеров Таганки» играет премьеру какого-то антрепризного спектакля. Москва – город маленький, нам, конечно, тут же доложили. Наш замдиректора поехал туда, купил билет, сел в зал и дождался выхода Гаркалина – чтобы потом не было разговоров, что это неправда.

Тогда все в театре затаились, думали: «Ну, этот добренький сейчас скажет: «Поставьте ему на вид» – и все». Но я выгнал, и все сказали: «Смотри, проявил характер, Гаркалина выгнал, молодец». Проходит какое-то время, и уже слышу: «Выгнать такого артиста!» Но тем не менее возврата нет.

* * *

Театральные постановки рассыпаются очень быстро – это, к сожалению, свойство нашего вида искусства.

Ужас еще в том, что в театре ролей никто не просит. От ролей теперь отказываются. Раньше за роль глаза выгрызали, а сегодня…

В Театре сатиры приходят ко мне мои ученики: «Отец родной, извини, в этом году я репетировать не могу». – «Почему?» – «У меня 80-серийный сериал. И это не «мыло». Возможно, там будут сниматься Шварценеггер, Роберт Де Ниро. А может, даже сама Заворотнюк». Я начинаю орать: «Театр – твой дом родной! Тебе не стыдно, зачем тебя тогда учили?» Они кивают, плачут, становятся на колени. Объясняют: квартира, развод, маленький ребенок.

Разве я могу им что-то запретить? Но репертуар на месяц составить невозможно. Эта туда отпрашивается, тот – туда. Если в спектакле играют 10 актеров, которые востребованы в кино, вычислить день, чтобы они одновременно были свободны, практически невозможно.

* * *

Когда мои ученики спрашивают, можно ли им участвовать в телевизионной рекламе, отвечаю: «Можно. Но нельзя сниматься в виагре, перхоти и пиве». Говорю актрисам: «Вот ты вымыла голову в кадре, и у тебя пропала перхоть. А вечером ты выходишь Джульеттой на сцену, и все в зале шепчут: «Ой, это та, у которой себорея». Джульетта с перхотью невыносима!

* * *

Сорок лет назад, играя короля Людовика в спектакле «Мольер» у Эфроса, я чувствовал себя как кум королю. Был молодой, хорошенький, шикарно одетый, бесконечно нахальный, при замечательном режиссере. Когда кто-то обращался к королю: «Ваше Величество», я говорил: «Ау»… И вот постепенно дополз до зависимого, несчастного, стареющего, комплексующего Мольера в спектакле «Мольер», поставленном Юрием Ереминым. Что такое иметь свой театр, им руководить и при этом в нем играть – я знаю наизусть. Мольер в спектакле кричит, что он окружен врагами, – и это единственная реплика, которую я хочу сыграть искренне.

Темы «художник и власть», «художник и государство», «худрук и труппа», «старый начальник и молодая актриса» – никуда не деваются.

Но говорить о том, что художников сегодня давят, травят, – смешно. Правда, и давить нынче некого, Мольеров маловато. Известно, какие напряженные отношения были у Булгакова со Сталиным. Тот занимался Булгаковым скрупулезнейше: звонил, переписывался, правил… Это была животная заинтересованность властителя в художнике. А нынешние политики в театры ходят редко. Но успевают курировать водное поло, хоккей, волейбол. Я вот мечтаю, чтобы кто-нибудь из администрации президента взял «на поруки» Театр сатиры. Ходил бы на премьеры, и по всем телеканалам показывали бы: вот замглавы с женой и детьми пришел на спектакль в Театр сатиры, и вообще он член их художественного совета… Сказка!

Это физиологическое ощущение – любить начальство, от которого зависишь. Не одни актеры грешат. Многие непримиримые журналисты резко меняются на «очном» приеме у высокого руководства. На печатных страницах и на экране они такие иронично-яростные, а при встрече… Я как актер не могу этого не видеть: текста, конечно, никакого при этом не произносится и в глазах огонь, но поза выдает – выя склоненная.

* * *

Заседания художественного совета в театре сегодня выглядят как вынужденный атавизм. А было время, когда без этих советов ничего не решалось. Пользуясь своим служебным положением, я выкрал из музея театра несколько «ранее засекреченных» документов.

Валентин Плучек на заседании худсовета по обсуждению спектакля «Пена» (пьеса С.В. Михалкова, постановка В.Н. Плучека) в 1975 году:

«Вы меня благодарили, а я вас благодарю. Мы благодарим все вместе советское общество, которое мы осмеиваем».

Из «Стенограммы заседания художественного совета по обсуждению генеральной репетиции спектакля «Бег» Булгакова в постановке Плучека, 18 октября 1977 года»

А.П. Левинский, директор театра: «Юра Васильев такой худой и бледный, что имеем право прибавить ему десятку. Три таких больших роли, пусть будет получать 120 рублей».

* * *

Вся жизнь, все муки Театра сатиры – чтобы было остро. Что такое острота прошлых времен? Это аллюзии, «фиги в кармане», ассоциации, намеки. Впрямую – ничего. Во времена застоя у нас были реальные попытки сделать что-то острое. Но у несчастного Плучека закрыли на сдачах 11 названий! Уже сыгранных спектаклей!

Мой спектакль «Недоросль» прошел всего семь раз, потом нас вызвали в управление культуры. Замначальника управления был Михаил Шкодин, мой соученик по училищу, который сначала уехал по распределению в Тмутаракань, потом вернулся и просился ко мне в Щукинское училище ассистентом, чтобы где-то подработать. Я его взял на дипломный спектакль. Прошло несколько месяцев, он заканючил: «Пару раз не приди, чтобы я сам». Я пару раз не пришел, после чего студенты сказали: «Если еще раз он появится один, мы уйдем из училища». Он ушел из училища и стал замначальника управления культуры Москвы. Мы шли к нему на прием, на обсуждение спектакля «Недоросль» – Плучек, Юлий Ким, я. При нашем появлении он мне шепнул: «Только без «Миши». Он боялся, что я при всех назову его Мишей – а это мне по рангу не положено. Он – большой начальник, а я – мелкий клоун. Во время обсуждения Шкодин сказал сакраментальную фразу: «Издеваться над Фонвизиным я не допущу». Он обиделся за своего дружбана Фонвизина, и спектакль закрыли.

* * *

Сейчас, когда идет шабаш абсолютной вседозволенности, когда одни кричат о свободе слова, другие – о том, что пора ввести цензуру, я скорее за ввод цензуры. В смысле фильтра, ценза. Ведь кроме хрестоматийных душителей свободы в советское время и в театре, и в кино, и на телевидении была замечательная армия профессиональных редакторов – знающих, интеллигентных. Была высококлассная редактура, которая существовала вне зависимости от этих политических нюансов, а редактировала с точки зрения вкуса, искусства. Сейчас это отсутствует полностью. Теперь все отдано на откуп продюсерам. А им нужна морда и ноги от ушей, чтобы за месяц вылепить звезду.

Раньше было сито из проверок, поэтому, когда хотели что-то сказать, говорили эзоповым языком. Из-за этого театр поневоле становился сложнее, изобретательнее. И все стремились увидеть спектакль, пока его не закрыли. Сейчас же полная безнадзорность – что хочешь играй, что хочешь закрывай. И неизвестно, что лучше.

Раньше без акта нельзя было сделать ни шагу. Причем на сдаче спектакля присутствовали представители всех имеющихся тогда органов. Вот документальное подтверждение этому.

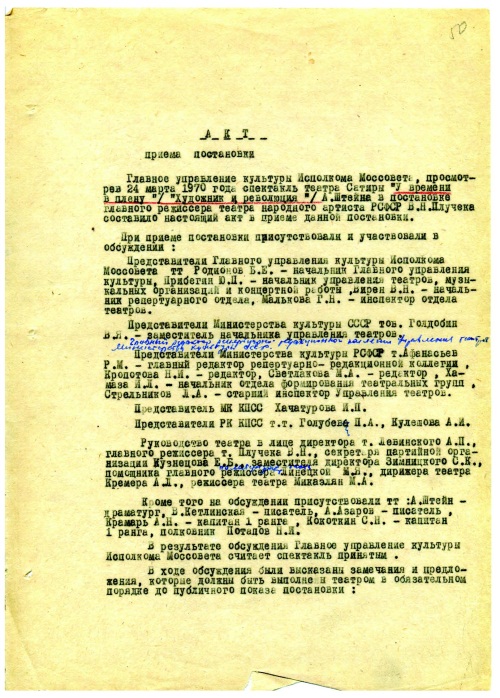

АКТ

приема постановки спектакля «У времени в плену»

Главное управление культуры Исполкома Моссовета, просмотрев 24 марта 1970 года спектакль Театра сатиры «У времени в плену» («Художник и революция») А. Штейна в постановке главного режиссера театра народного артиста РСФСР В.Н. Плучека, составило настоящий акт в приеме данной постановки.

При приеме постановки присутствовали и участвовали в обсуждении:

Представители Главного управления культуры исполкома Моссовета: тт. Родионов Б.Е. – начальник Главного управления культуры, Прибегин Ю.П. – начальник управления театров, музыкальных организаций и концертной работы, Вирен В.Н. – начальник репертуарного отдела, Малькова Г.Н. – инспектор отдела театров.

Представитель Министерства культуры СССР т. Голдобин В.Я. – заместитель начальника Управления театров.

Представители Министерства культуры РСФСР: т. Афанасьев Р.М. – главный редактор репертуарно-редакционной коллегии, Кропотова Н.И. – редактор, Светлакова М.А. – редактор, Хамаза И.Л. – начальник отдела формирования театральных групп, Стрельников Л.А. – старший инспектор Управления театров.

Представитель МК КПСС Хачатурова И.П.

Представители РК КПСС: тт. Голубев П.А., Кулешова А.И.

Руководство театра в лице директора т. Левинского А.П., главного режиссера Плучека В.Н., секретаря партийной организации Кузнецова Е.Б., заместителя директора Зимницкого С.К., помощника главного режиссера по литературной части Линецкой М.Я., дирижера театра Кремера А.Л., режиссера театра Микаэлян М.А.

Кроме того, на обсуждении присутствовали тт. А. Штейн – драматург, В. Кетлинская – писатель, А. Азаров – писатель, Крамарь А.Н. – капитан 1 ранга, Кокоткин С.Н. – капитан 1 ранга, полковник Потапов Н.И.

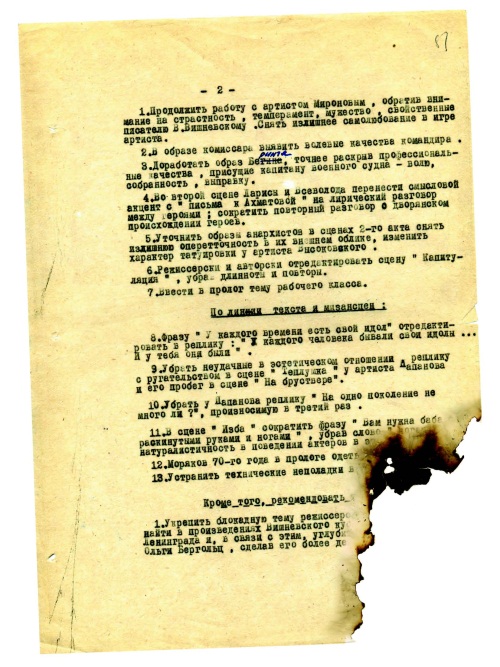

В ходе обсуждения были высказаны замечания и предложения, которые должны быть выполнены театром в обязательном порядке до публичного показа постановки:

Во второй сцене Ларисы и Всеволода сократить повторный разговор о дворянском происхождении героев.

Уточнить образы анархистов в сценах 2-го акта, изменить характер татуировки у артиста Высоковского.

Убрать неудачную в эстетическом отношении реплику с ругательством в сцене «Теплушка» у артиста Папанова…

В сцене «Изба» сократить фразу «Вам нужна баба с раскинутыми руками и ногами», убрав слово «ногами».

* * *

Предложения, высказанные в Главном управлении культуры исполкома Моссовета 28 декабря 1981 г. при обсуждении репетиции спектакля «По 206-й» (пьеса В.И. Белова, постановка В.Н. Плучека в Московском Театре сатиры).

Если возможно, снять сцену выпивки в финале спектакля.

Построить решение финальной сцены так, чтобы исключить ощущение полной необратимости негативных явлений нашей сегодняш ней жизни.

* * *

Раньше, когда я был еще молодым и активно играющим артистом, у режиссеров была задача раскрыть идею автора. Попытаться понять, что он имел в виду, сочинив какую-нибудь фразу. Сейчас у модных режиссеров диаметрально противоположная позиция.

Всем хочется не раскрыть автора, а, наоборот, закрыть. Чтобы показать всем собственную точку зрения на тот или иной материал.

Я работал с хорошими режиссерами: Михаилом Туманишвили, Анатолием Эфросом, Валентином Плучеком, Марком Захаровым, Олегом Ефремовым. При всей разнице их методов они пытались раскрыть, что имел в виду автор. Даже если ставили не классику, а современную пьесу, они все равно старались докопаться до ее глубинного смысла. Никому не приходило в голову сказать: «Ох уж этот автор! Как он мне мешает высказать то, что мне хочется!» – и перевернуть все вверх тормашками.

Правда, это если говорить о хороших авторах. Поиски комедий и сатирических пьес – вечная боль. Очень нужны современные пьесы. Не хочется в шестьдесят пятый раз издеваться над Чеховым при помощи Тригорина-педераста.

Или слыхали об «Анне Карениной-2»? Она спаслась. Осталась, правда, без ноги, голова в гипсе. Виктюк хотел это ставить. Я сказал: «Ставь». Спросил, кто будет играть Каренину. Он сказал: «Аросева». Я говорю: «Ты только ей скажи. Опиши, как она выглядеть будет». У нас так все и завяло. Поставили в другом театре.

Когда я начинал работать в Театре имени Ленинского комсомола, туда пришел новый замдиректора, бывший подполковник. И как раз через день мы поехали в Казань на гастроли. А он поехал вперед, как это бывало всегда, чтобы «заделать гастроли». Обычно прибывает поезд – на перроне пионеры, цветы, духовой оркестр… Потом артистов расселяют по квартирам или в гостиницы.

Приезжаем – никого! Какая-то несчастная местная администраторша с одним цветком. «Что это?» – спрашиваем. Он говорит: «Так, цветоув нет, номероув нет, зрителев нет». Это он «заделал гастроли». Осталось на века.

* * *

Так вот, пьес нет. При этом всегда в театре – залежи графомании. С одной стороны, их невозможно читать. С другой, необходимо читать – а вдруг Гоголь. С третьей стороны, нужно отвечать авторам, а то скандал и обиды. Переписка с авторами десятилетиями хранится в архиве театра.

Директору Московского Театра сатиры

Посылаю Вам сатирическую драму известного эстонского драматурга Майа Тальвеста «Последний стул» в моем переводе. Прилагаю речь тов. Н.С. Хрущева на Пленуме ЦК КПСС 29 июня 1959 года, где поднимается эта же проблема, что и в пьесе. Прошу Вас рассмотреть вопрос о возможности включения ее в ваш репертуар.

г. Волжский

27.11.59 Варунов Карл Федорович

Вот ответ этому автору на другую его пьесу – «В лабиринте блаженства». Что может предложить театру товарищ Варунов из Сталинградской области, с улицы XIX партсъезда да еще по имени Карл?

г. Волжский Сталинградской обл.,

ул. XIX партсъезда, 23,

Карлу Федоровичу Варунову

Уважаемый тов. Варунов!

В Московском Театре сатиры ознакомились с Вашим переводом сатирической комедии эстонского писателя Ральфа Парве «В лабиринте блаженства».

Комедия имеет большие достоинства, и понятно, почему в Эстонии зритель проявляет к ней жгучий интерес. Думается, что проблемы, поднятые Парве, еще и сегодня не утратили своей актуальности для эстонского народа и населения других республик Прибалтики. Но для русской публики пьеса утрачивает всю свою остроту, потому что сегодня, на 43-м году существования Советской власти, вопросы эмиграции уже канули в вечность. Мы полагаем, что поставленная на русской сцене пьеса не найдет своего зрителя, и потому не считаем нужным обсуждать возможность включения пьесы Р. Парве в репертуар.

Рукопись Вам возвращаем.

С уважением,

заведующая литчастью Московского Театра сатиры…

25 апреля 1960

9 марта 1973

Киев

Уважаемый тов. Главный Режиссер!

…Посылаю Вам свою сатирическую комедию «Христос и грешник»… Взяться за написание пьесы меня побудила не только любовь к театру, но и сознание того, что нет у нас хорошего современного атеистического спектакля. Правда, кое в каких пьесах попадаются атеистические эпизоды, но на данном этапе, когда еще есть миллионы верующих и колеблющихся, этого очень и очень недостаточно…

Дарманский Павел Федорович

P.S. Если Вас будут интересовать мои биографические данные более подробно, их может сообщить Вам доцент кафедры атеизма МГУ Бражник Иван Иванович.

* * *

Недавно раздается телефонный звонок. Звонит дама, которая хочет прийти на прослушивание. Наверное, думает, что у меня опера. И авторы каждый день звонят и рукописи приносят. Думают, что у меня издательство.

Мужчина должен копать, пахать, колоть, ковырять, в крайнем случае, руководить, а не пудрить лицо. Я, конечно, утрирую, но что-то не мужское в лицедействе есть.

Я стараюсь считать себя педагогом, профессором, может быть, немножечко режиссером. Актером же в чистом виде к моим годам считаться уже нехорошо. Надо иметь какую-то настоящую профессию, актерства для мужчины маловато. Нерон вот был хорошим актером. Но при этом он все-таки был Нероном.

Есть такой анекдот. Почивший в бозе актер оказывается в накопителе между раем и адом. В дверях ему говорят: «Вам налево». – «Как налево?! Там же – ад!» Ему отвечают: «В раю актеры как класс отсутствуют». Он недоумевает: «Ну как же так! Я вел такой правильный и праведный образ жизни…» – «Знаем. Но здесь правило: не пускать актеров в рай». И вдруг он видит: по раю ходит его коллега. «А вон! Вон! Ходит же!» – «Да какой он актер…»

Сегодня где-то там, наверху, не знаю, кто в каком отсеке, ходит уже очень много замечательных актеров и ближайших друзей.

Искренне сочувствую другу и коллеге Марку Захарову, за короткое время потерявшему Сашу Абдулова и Олега Янковского. Словно злой рок преследует «Ленком». Но и с Театром сатиры было нечто подобное, когда в течение месяца ушли из жизни Папанов и Миронов. Потом последовали смерти Рунге, Ткачука, Менглета. У нас спектакли слетали из афиши, как желтые листья с деревьев. Кажется, Сталин сказал пошлую фразочку, что незаменимых нет. Чушь полная! Есть потери, которые не компенсировать. «Гнездо глухаря» – Папанов, «Фигаро» – Миронов… Новый ввод ничего не решал. Да, после ухода Мишулина мы сохранили в репертуаре «Малыша и Карлсона», нашу «Турандот» для детей, но все понимают: это роль Спартака. Не в обиду молодым актерам будет сказано. Невольно начинаешь думать, что Всевышний всерьез нацелился собрать труппу из лучших исполнителей для небесного театра теней. Может, и мне там какая-нибудь роль припасена. По обыкновению – второго плана.

Дворами выходим к вокзалам и аэропортам. Актерская жизнь – жизнь цыганская.

Странно, когда попадаешь куда-нибудь первый раз и чувствуешь, что уже здесь был. Такое происходило со мной неоднократно. Приезжаю, допустим, в Сызрань. Иду по улице и знаю, что за углом. Страшное дело! Или это действительно в прошлой жизни было? Может, когда-нибудь, в веке XVIII, я уже жил в этой Сызрани?

За границей такого ощущения не возникает.

В начале 80-х нас пригласили в ФРГ с «Трехгрошовой оперой». Естественно, трех-четырех человек не пустили за эту настоящую границу, потому что идеологически ненадежны. А в «Трехгрошовой опере» Брехта действует банда Мэкки-Ножа. И каждый бандит имеет кличку. Последний в списке – Роберт-Пила, которого играл Жора Мартиросян. Жора уже в те годы выглядел как супермен, и такого шикарного мужика в ФРГ пускать, конечно, было нельзя. Его и не взяли.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

37. СОН НА МАРШРУТЕ

37. СОН НА МАРШРУТЕ А был случай, когда я на самом деле потерял ориентировку. Я старался летать как можно больше — и на разведке погоды, и в период плановых полётов. Разведка выполнялась где-то за два часа до полётов, поэтому вставать нужно было рано. Когда начинались полёты,