Человек с древесным именем

Человек с древесным именем

Когда я встречал его, я вспоминал строки:

И вот, бессмертные на время,

Мы к лику сосен причтены

И от болезней, эпидемий

И смерти освобождены.

По-сосенному осенний, по-сосенному высоченный, он, как и они, смежал ресницы с сумерками и пробуждался со светом, дети затевали костры и хороводы вкруг него, автобусные и пешие чужестранцы съезжались глянуть на него, как на диковину среднерусского пейзажа, ну, как на древо Толстого, скажем, когда он быстро, не сутулясь, в парусиновой своей кепке, почти не шагая, струился по переделкинской дороге, палка в его руке была естественным продолжением руки, суком, что ли.

Он жил, как нам казалось, всегда — с ним раскланивались Л. Андреев, Врубель, Евгений Шварц, изводимый им до ненависти, служил у него в литературных секретарях. Человек с древесным именем и светлыми зрачками врубелевского Пана.

Даже румяное радушие его, многими принимаемое за светское равнодушие, было опять их, сосенной добротой и отстраненностью — когда они верхами уже окунуты в голубое.

Он и стихи писал на каком-то лесном, дочеловечьем, тарабарском еще бормотании. По-каковски это?

Робин-Бобин Барабек

Скушал сорок человек…

Это мир яркий, локальный по цвету, наив, блещущий и завораживающий, как взаправдашняя серьга в ухе людоеда, чудовищно фантастический и конкретный мир. Еще Сальвадор Дали не объявлялся, еще Диего Ривера не слал толпы на съедение, а он уже подмигивал нам:

И корову, и быка,

И кривого мясника.

Тяга к детям была его тягой к звену между предрациональной природой и между нашей, по-человечески осмысленной, когда, дети природы, мы не отлучены еще от древесных приветствий, смысла, бормотания птиц и ежей — не утеряли связи еще с ними, тяги быть соснами не забыли.

Его «Чукоккала» — лесная книга, где олимпийцы дурили, шутили, пускали пузыри.

Я написал в «Чукоккалу»:

Или вы великие,

или ничегоголи…

Все Олимпы липовы,

окромя Чукоккалы!

Не хочу кока-колу,

а хочу в Чукоккалу!

Шум, стихия языка, наверное, самое глубинное, что нам осталось. Он был его лесничим. Экология языка его пугала.

Язык его был чист, гармоничен, язык истинно российского интеллигента. От российской интеллигентности было в нем участие к ближнему, готовность к конкретной, не болтливой помощи, отношение к литературе как к постригу.

На себе я это ощутил. В пору моей допечатной жизни стихи мои лежали в редакции «Москвы». Не говоря мне ни слова, Пастернак попросил Чуковского заступиться. Тот мгновенно написал в журнал. Стихи не пошли, понятно. Но не в этом дело. Пастернак смеялся потом: видно, «Корнюша» написал слишком обстоятельно, докопался до сути и этим вспугнул издателя.

С легкой руки Корнея Ивановича мы подружились с Олей, изысканной парижанкой, внучкой Леонида Андреева. Она издала в Америке первую серьезную антологию русской поэзии XX века, назвав ее «Поэты на перекрестках». Переводы в ней принадлежали перу Роуз Стайрон. Там впервые в главе «Барачные поэты» были напечатаны стихи Г. Сапгира и И. Холина. По просьбе Оли я вывез рукопись этой книги за границу.

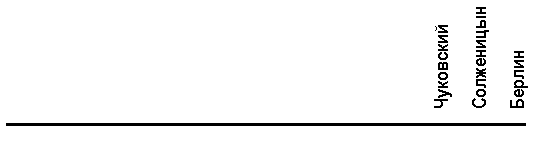

Староэмигрантская среда помнила Корнею Ивановичу какие-то грехи и коварство, но именно этот создатель Айболитов и Бармалеев бросил вызов Системе, поселив у себя Солженицына.

Однажды Солженицыну понадобилось съездить в Москву. Он попросил нас отвезти его. Шел дождь. Дороги развезло. И наша «Волга», сбуксовав, попала в кювет перед дачей Чуковского. Солженицын, могучий бывалый лагерник, вышел и толкал машину сзади у правого колеса. Я толкал слева. Зоя, сидя за рулем, раскачивала машину. Грязь из-под колес обливала с головы до ног. Солженицын не обращал на это внимания. Вытащив машину, пошли мыться обратно на дачу к Чуковскому. Корней Иванович, усмехаясь и причитая, дал нам утереться.

Так, не обсохнув, Александр Исаевич ехал с нами до Москвы. Единственное, о чем он просил по дороге, — не превышать скорость.

Так написались стихи «В дождь, как из Ветхого Завета…»:

В нем русское благообразье

шло к византийской ипостаси.

В лицо машина била грязью

за то, что он ее вытаскивал.

Из-под подфарника пунцового

брандспойтово хлестала жижа.

Ну и колеса пробуксовывали,

казалось, что не хватит жизни!..

Конечно, напечатать эти стихи в периодике оказалось невозможным. Стихи эти вышли в книге «Дубовый лист виолончельный» почти одновременно с высылкой Солженицына.

Радушному и лукавому Корнею Ивановичу — среди равнодушных обычно литераторов — всегда было дело до вас, он то приводил к вам англоязычных гостей, то сообщал, где что о вас написано. Правда, похвала его была порой лукава и опасна, он раздевал зазевавшегося хвалимого перед слушателями. Под улыбкой его порой проглядывала сладострастная издевка.

А каков был слух у него!

Как-то он озорно «показал» мне М. Баура и И. Берлина — оксфордских мэтров. Он забавно бубнил, как бы набив рот кашей.

Через год в Оксфорде я услышал в соседней комнате знакомый голос. «Это Баура!» — сказал я удивленным спутникам. Я узнал звуковой шарж Чуковского. А на следующий день я смаковал звуковое сходство И. Берлина.

Умнейший муж Европы, душеприказчик Ахматовой, рафинировано образованный сэр Изайя Берлин дымил сигарой в креслах Английского клуба. Когда-то он посещал Пастернака и провел ночь в беседах с Ахматовой, чем, по ее словам, вызвал гнев Сталина. «И она считала, что тогда Сталин решил начать „холодную войну“. Из-за нас». Об Ахматовой он гудел восхищенно и иронично. «Она не могла простить мне моей женитьбы… Хотя, вы понимаете, о близости с ней не могло быть и речи. Словно обнимать античную статую».

О Ленине он сказал: «Он был объективно преступник, но субъективно он не был им». Поэтический нюх и вкус не исчез у сэра Изайи с возрастом. Каждый раз попадая в Лондон, я виделся с ним. Или в его комнатушке в Оксфорде. Или в лондонских клубах. Он написал предварительные слова к моей последней английской книге, где вспоминал, как Пастернак рассказывал ему обо мне.

В своем философском эссе он делил интеллигенцию на ежей и лис. То есть на непримиримых, выпускающих иголки, и на лис — плюралистов. Я высказал предположения, что сейчас появился гибрид ежа с лисьим хвостом.

Когда-то Переделкино было полно ежей. Осенние канавы шуршали листвой и посапывали. Сейчас не найдешь ни одного ежа. Вероятно, экология. Впрочем, и с лисами тоже проблемы.

Корней Иванович был мудрым лисом.

Читал он все.

Вот записка, которую я получил от него из больницы.

Буквы на ней прерываются, дрожат, подскакивают. Оказывается, он прочитал в «Иностранной литературе» мою заметку о пастернаковских переводах. Надеюсь, читатель не упрекнет меня в том, что я привожу это лестное для меня письмо Корнея Ивановича. Оно дорого как его последний привет.

«Дорогой Андрей Андреевич, вот как нужно писать рецензии. Нервно, вдохновенно, поэтично. С завистью читал пронзительный очерк о пастернаковских переводах… Пишу это письмо в палате Инфекционного корпуса. Прочитал Вашу статью трижды — и всякий раз она казалась мне все лучше. Будьте счастливы. Привет Озе.

Совсем больной и старый

Ваш Чуковский.

15.2.68 г.»

Я ошибся, относя к нему строки о неубиваемости сосен.

Укол непродезинфицированного шприца заразил его желтухой. Смерть всегда нелепа. Но так…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ

ПОД ЧУЖИМ ИМЕНЕМ После генеральной репетиции, каковой для партии мелких сельских хозяев явились выборы в будапештский магистрат, началась кампания по подготовке выборов в Национальное собрание, потребовавшая напряжения всех наших сил. Я разъезжал по стране,

Андрей Вознесенский ЧЕЛОВЕК С ДРЕВЕСНЫМ ИМЕНЕМ

Андрей Вознесенский ЧЕЛОВЕК С ДРЕВЕСНЫМ ИМЕНЕМ Когда я встречал его, я вспоминал строки: И вот, бессмертные на время, Мы к лику сосен причтены И от болезней, эпидемий И смерти освобождены. По-сосенному осенний, по-сосенному высоченный, он, как и они, смежал ресницы с

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ

ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ Если уж говорить начистоту, то нечего греха таить — временами ох как трудненько приходилось вчерашнему партизану на новой работе. В этом он сам признавался близким друзьям, правда, много лет спустя.Ответственность громадная: Верховный суд по

Человек с древесным именем

Человек с древесным именем Когда я встречал его, я вспоминал строки: И вот, бессмертные на время, Мы к лику сосен причтены И от болезней, эпидемий И смерти освобождены. По-сосенному осенний, по-сосенному высоченный, он, как и они, смежал ресницы с сумерками и

«С ИМЕНЕМ ЖЕНЬКИ»

«С ИМЕНЕМ ЖЕНЬКИ» В 1965 году в жизни Визбора произошло событие неожиданное, но в каком-то — и даже не единственном — смысле судьбоносное: его пригласили сниматься в кино.В то, что звонок с «Мосфильма» с приглашением на пробы для киноленты режиссёра Марлена Хуциева

14 Именем Кайзера

14 Именем Кайзера После представлений в Париже Гудини поспешил в Германию, потому что подал в суд на одного полицейского, обвиняя его в клевете в ответ на обвинение офицера в мошенничестве, опубликованное в популярно немецкой газете за 25 июня 1901 года.Основной смысл статьи

ИМЕНЕМ КОРОЛЯ!

ИМЕНЕМ КОРОЛЯ! «Именем короля!..» «Трех мушкетёров» мы с сестрой прочли ещё в ребячестве, когда для восхищения книгой нам было довольно и того, что она приключенческая. А то, чего в ней, может быть, недоставало, полностью возмещал (сотрудничая с Дюма!) сам утренний свет

«Именем короля!..»

«Именем короля!..» «Трех мушкетёров» мы с сестрой прочли ещё в ребячестве, когда для восхищения книгой нам было довольно и того, что она приключенческая. А то, чего в ней, может быть, недоставало, полностью возмещал (сотрудничая с Дюма!) сам утренний свет детства.Как ни

ИМЕНЕМ ПУШКИНА

ИМЕНЕМ ПУШКИНА Подошла восемьдесят четвертая годовщина смерти Александра Сергеевича Пушкина. Дата была, что называется, совсем не «круглая». Тем не менее петроградский Дом литераторов, учреждение довольно бесцветное и бездеятельное, решил выступить инициатором

Ученый с именем

Ученый с именем В 1892 году по предложению Ивана Мушкетова Обручева включили в состав большой научной экспедиции в Китай и Южный Тибет под руководством знаменитого географа, геолога, путешественника, ботаника, этнографа и картографа Григория Потанина (1835–1920). За два года

Именем Высоцкого

Именем Высоцкого Секрет успеха актера – в угадывании дум и чаяний народа. Кому удается пропеть свою песню вовремя, тот и популярность получает. Гениальный пример – Высоцкий! Который действительно был сопротивляющимся выразителем времени… Михаил Ульянов Есть имена,

I. Под чужим именем

I. Под чужим именем Через Норвегию - в Англию Без помех он проехал через Финляндию, Швецию и прибыл в Христианию1, раскинувшуюся на берегу живописного Ослофиорда, несомненно, сотворенного ледниками. О беглеце сообщили во все портовые города, и названа была его главная

ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНЫ

ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНЫ — Мыс и ледник Визе — на западном побережье Северного острова Новой Земли, в месте зимовки судна «Св. Фока». Назвал в 1913 году Г. Я. Седов в честь географа своей экспедиции.— Бухта Визе — в заливе Благополучия у восточного берега Северного острова Новой

ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНЫ

ЕГО ИМЕНЕМ НАЗВАНЫ — Мыс на южном берегу губы Митюшихи па Новой Земле. Описание губы Митюшихи Н. Н. Зубов выполнил в 1912 году.— Научно-исследовательское судно (НИС) «Профессор Зубов». Судно принадлежит ордена Ленина Арктическому и антарктическому институту. Это корабль

Чьим именем?

Чьим именем? С точки зрения законодательства вопрос решается однозначно. Община приглашает, назначает или избирает нужное ей количество служителей культа и потом доводит до сведения регистрирующих органов их число и состав. "Постановление" не решает обоих вопросов. Там