«Кодахром»

«Кодахром»

Игги рассказывал мне, что до приезда в Японию он прочел о ней всего одну книгу — «Хризантема и меч: модели японской культуры», — которую купил по пути, в Гонолулу. Книгу по заказу американского Управления военной информации написала Рут Бенедикт — на основе исторических сведений, сообщений прессы, переводной литературы и бесед с интернированными японцами. Ее ясность и доходчивость объясняются, возможно, тем, что Бенедикт непосредственно не соприкасалась с Японией. В книге подчеркивается приятная в своей простоте полярность между самурайским мечом, означающим ответственность за свои действия, и хризантемой. Ее знаменитый тезис о том, что японцам присуща скорее культура стыда, нежели культура вины, очень впечатлил американских чиновников, работавших в Токио над планированием новой системы образования, правовой и политической жизни в Японии. В 1948 году книга Бенедикт была переведена на японский язык и стала крайне популярной. Еще бы! Ведь японцам было очень интересно узнать, какой увидели Японию американцы. Уж тем более, — какой увидела Японию женщина.

Сейчас передо мной лежит экземпляр книги Бенедикт, принадлежавший Игги. Его педантичные карандашные пометки на полях (по большей части восклицательные знаки) заканчиваются за семьдесят страниц до конца книги — до глав о самодисциплине и детстве. Наверное, самолет приземлился.

Первая контора, где работал Игги, находилась в квартале Маруноути с его скучными широкими улицами. Летом там стояла невыносимая духота, но ему запомнился и холод той первой зимы 1947 года. В каждой конторе имелась хибати, жаровня на угле, но она давала лишь слабый намек на тепло. Они не грели как следует, а лишь манили возможностью тепла. Чтобы по-настоящему согреться, пришлось бы засунуть такую печку за пазуху.

Вечер. Помещения конторы освещены со стороны пожарной лестницы. Служащие склонились над пишущими машинками, рукава белых рубашек высоко закатаны: эти молодые люди заняты — они творят «японское чудо». Среди бумаг — сигареты и счеты. У них вращающиеся стулья. Игги почти не виден. Он стоит, держа стопку бумаг, в кабинете с непрозрачным стеклом и телефоном (вещь редкая).

Сотрудники узнают о том, что рабочий день подходит к концу, когда Игги исчезает в коридоре незадолго до пяти вечера. Для бритья нужна горячая вода — а вскипятить чайник Игги может здесь, на служебной хибати. Перед выходом ему необходимо побриться.

Игги очень не понравилось в гостинице в той части Токио, которая напоминала Денвер, и через несколько недель он нашел себе дом. Он находился на краю озера Сэндзоку, на юго-востоке Токио. Это был скорее пруд, объяснял Игги — и, чтобы не было путаницы, уточнял: пруд вроде Уолденского, где жил Торо, а не какой-нибудь английский прудик. Он въехал туда зимой. Хозяева предупредили Игги о вишневых деревьях в саду и вокруг водоема, но весна все равно застигла его врасплох. Несколько недель длилось это удивительное зрелище — цветение сакуры. Потом цветов стало столько, что, по его словам, казалось, будто сетчатку облепило слепящее белое облако. Глядя на это буйство, ты переставал различать передний и задний план, терял ощущение расстояния: глаз утопал в белизне.

После многих лет кочевой жизни, когда все имущество умещалось в паре чемоданов, Игги обрел дом. Ему было сорок два года, он успел пожить в Вене, Франкфурте, Париже, Нью-Йорке и Голливуде, а потом в казармах во Франции и Германии — и еще в Леопольдвиле, — но никогда раньше у него не было возможности запереть дверь своего дома — до той самой пьяняще-свободной весны в Японии.

Этот дом был построен в 20-х годах. В нем имелась восьмиугольная столовая с балконом, откуда открывался вид на озеро, — идеальное место для вечеринок с коктейлями. Из гостиной можно было выйти прямо на большой плоский валун, а с него спуститься в сад с подстриженными соснами и азалиями, к террасе, сложенной из камней в умышленном, аккуратном беспорядке, и к саду мхов. Как раз о таких домах писал молодой японский дипломат Итиро Кавасаки: «До войны такой дом вполне мог построить себе какой-нибудь университетский профессор или армейский полковник. Сегодня же содержание таких домов обходится владельцам так дорого, что они вынуждены продавать их либо сдавать иностранцам».

Я разглядываю пачку маленьких фотоснимков с закругленными уголками, снятых на «Кодахром», где изображен этот первый дом Игги в Токио. «Зонирование — вот задача, которой японские градостроители уделяют ничтожно малое внимание. Самое близкое соседство трущобных дощатых бараков, где живут рабочие, и похожей на дворец резиденции миллионера, — совершенно обычное зрелище». То же самое и здесь, хотя хибары, вырастающие справа и слева от дома Игги, — не из досок и картона, а из бетона. Квартал возрождается: здесь храмы и святилища, рынок, велосипедная мастерская и торговые лавочки в конце улицы (скорее дорожки, чем улицы), где продается выложенная рядами толстая белая редька-дайкон, капуста, кое-что еще.

Начнем с порога: вот Игги стоит, положив руку в карман. В зеленом шелковом галстуке поблескивает булавка. Он раздался вширь, у него появилась привычка носить носовой платок в кармашке пиджака. Этой привычке начали подражать и юнцы в его конторе, подбирая платок под цвет галстука. Игги обут в «броги»[80] и похож на какого-нибудь сквайра. Можно было бы подумать, что снимок сделан где-нибудь в английском Котсуолде, — если бы не подстриженные сосны, растущие с обеих сторон, и зеленая черепица на крыше. Мы проходим внутрь дома и поворачиваем налево, где в белом халате, в поварском колпаке, небрежно сдвинутом на затылок, опирается на новую кухонную плиту и щурится от вспышки повар, господин Ханэда. Из съестного в кадр попала только бутылка кетчупа «Хайнц» — единственное алое «кодахромное» пятно на фоне ослепительной эмалевой белизны.

Вернувшись в коридор, через открытый дверной проем под маской актера но мы попадаем в гостиную. Там деревянный реечный потолок. Все лампы включены. Вещицы расставлены на скромных темных корейских и китайских полках и шкафах, рядом с удобными низкими диванами. Кое-где случайные столики и светильники, пепельницы и сигаретные пачки. На корейском сундуке — деревянный Будда из Киото поднял благословляющую руку.

В бамбуковом баре — внушительное количество спиртного, хотя я не могу опознать ни одну этикетку. Этот дом создан для вечеринок. Для вечеринок с маленькими детьми, женщинами в кимоно, с подношением подарков. Для вечеринок, на которых виски развязывает языки мужчинам в темных костюмах, сидящих вокруг маленьких столиков. Для новогодних вечеринок, когда с потолка свисают срезанные сосновые ветки, и для вечеринок под вишневыми деревьями. А однажды была устроена вечеринка в поэтическом духе — с любованием светлячками.

Тут активно идет «братание»: встречаются японские, американские и европейские друзья, которым подает суси и пиво госпожа Канэко, горничная. Это «свободная территория».

И очень своеобразный дом. Здесь нет ничего даже близко похожего на сумбур, царивший в детские годы Игги в венском дворце: театральный интерьер с золотистыми ширмами и свитками, с картинами и китайскими вазами, — таково это новое пристанище для нэцке.

Потому что в центре этого дома, в самом центре жизни Игги, помещены нэцке. Игги сам спроектировал для них стеклянный шкаф. Стена за ним оклеена бумагой с рисунком из бледно-голубых хризантем. 264 нэцке не просто вернулись в Японию: они снова выставлены в гостиной. Игги разместил их на трех длинных стеклянных полках. В шкаф вмонтированы лампы, так что в сумерках витрина начинает светиться всеми оттенками сливочного и бежевого. Ночью они могут освещать всю комнату.

Здесь к нэцке вернулась их японская сущность.

Они перестают быть диковинками. Они становятся поразительно правдивыми изображениями здешней еды: моллюсков, осьминога, персиков, хурмы, бамбуковых побегов. Вязанка хвороста, лежащая возле кухонной двери, в точности такая же, как и это нэцке работы Соко. Медлительные черепахи, карабкающиеся друг другу на спину у пруда возле храма, напоминают нэцке работы Томокадзу. Возможно, теперь ты не встречаешь монахов, бродячих торговцев и рыбаков, и уж тем более тигров по пути на работу, в Маруноути, зато гримаса продавца рисовой лапши на вокзале очень похожа на недовольное лицо вот этого крысолова.

В нэцке использованы те же образы, что на свитках и золоченых ширмах. Им есть с чем побеседовать в этой комнате — в отличие, например, от картин Моро и Ренуара, оказавшихся в комнате Шарля, или от серебряных и стеклянных флакончиков для духов на туалетном столике в гардеробной Эмми. Нэцке изначально были предметами, которые нужно трогать, вертеть в руках, — и вот теперь они влились в мир других вещей, которые тоже нуждались в прикосновении. Их объединяет родство материалов (в Японии из слоновой кости и самшита делают палочки для еды), а еще формы некоторых фигурок восходят к здешним реалиям. Есть целый тип нэцке, мандзю, названных так по имени маленьких круглых сладких пирожков, которые едят с чаем или преподносят в качестве омияге — скромных даров, которые принято дарить в Японии, если вы куда-то идете или едете. Мандзю плотные и на удивление тяжелые, но от прикосновения пальцев они слегка пружинят. Поэтому, когда берешь в руки мандзю, большой палец невольно ожидает такого же пружинящего эффекта.

Многие из японских друзей Игги никогда раньше не видели нэцке, тем более не прикасались к ним. Дзиро лишь помнил, что его дедушка, предприниматель, надевал на свадьбы и похороны темно-серое кимоно (между лопаток, на груди и на рукавах — пять геральдических знаков). На ноги надевались носки с раздвоенными мысками и деревянные гэта, вокруг талии повязывался широкий пояс-оби с плотным узлом, а с него на шнурке свисало нэцке. Кажется, какое-то животное. Может быть, крыса? Но нэцке исчезли из обихода еще восемьдесят лет назад, в начале периода Мэйдзи, когда ношение кимоно мужчинами стало порицаться. На вечеринках у Игги, когда на столах расставлены стаканы с виски и тарелки с эдамаме — хрустящими зелеными бобовыми стручками, — витрину открывают. Нэцке снова по очереди берут в руки, вертят, рассматривают и восхищенно комментируют. Иногда гости разъясняют хозяину их значение. На дворе 1951 год, год Зайца, и в руках у Игги нэцке из слоновой кости самого светлого оттенка во всей коллекции. Друзья объясняют: это ведь лунный заяц, потому он такой светлый. Мчится по волнам в лунном свете.

В последний раз нэцке вот так разглядывали и передавали друг другу в Париже — в доме Эдмона де Гонкура, или Дега и Ренуар в гостиной Шарля, служившей образцом тогдашнего хорошего вкуса: это был диалог между эротизированной экзотикой и новым искусством.

Теперь же, оказавшись на родине, в Японии, нэцке стали напоминанием о беседах с дедушками или бабушками о каллиграфии, о поэзии или о сямисэне. Для японцев, гостей Игги, они были частью утраченного мира, который вызывал у них ностальгию еще и из-за убогой серости послевоенной жизни. Глядите-ка, будто укоризненно говорили нэцке, какие роскошные были времена.

А еще они сделались здесь частью новой разновидности «японизма». Аналоги дому Игги можно найти в журналах 50-х годов, посвященных дизайну: там подчеркиваются мода на японское в интерьере. Намеком на Японию может служить характерная фигурка Будды, ширма, грубый деревенский кувшин. «Архитектурный дайджест» пестрит статьями об американских домах со всеми этими предметами, которые соседствуют с золотой фольгой в холле, с зеркальной стеной, с тканями из шелка-сырца на стенах, большими окнами от пола до потолка и картинами абстракционистов.

В этом токийском доме американца, поселившегося в Японии, имеется токонома — ниша, играющая важную роль в традиционных домах. Это пространство, отделенное от остального дома необработанным стволом дерева. Рядом с картиной-свитком и японской чашей стоит корзина с деревенскими травами. На стенах висят современные японские картины модного молодого художника Фукуи, изображающие бесцветные, чахлые фигуры людей и лошадей. На полках выстроилось исчерпывающее собрание книг Игги: японское искусство, Пруст рядышком с Джеймсом Тербером, множество американских детективов.

Но здесь же, среди предметов японского искусства, висят и несколько картин из венского дворца Эфрусси, купленных дедом Игги, Игнацем, в годы головокружительного взлета, который пережила семья в 70-е годы XIX века. Портрет мальчика-араба работы художника, которому Игнац помогал в путешествовать по Ближнему Востоку. Парочка австрийских пейзажей. Небольшой голландский пейзаж с несколькими довольными коровами, когда-то висевший в дальнем коридоре. В столовой, над сервантом, висит меланхоличная картина, изображающая солдата с мушкетом в сумрачном лесу, некогда висевшая в гардеробной отца Игги, в конце коридора, рядом с большим полотном «Леда и лебедь» и бюстом герра Бесселя.

Это те крохи, что удалось вернуть Элизабет в Вене в рамках реституции. Теперь они соседствуют с японскими свитками Игги. Это тоже, в некотором роде, «братание»: Рингштрассештиль — в Японии.

Все эти фотографии очень живые: они лучатся счастьем. У Игги была способность быстро завязывать дружбу, где бы он ни оказывался. Есть даже снимки, сделанные во время войны, где он с приятелями-солдатами играет с приблудившимся щенком в разрушенном бункере. В Японии он часто и охотно принимает японских и европейских друзей. Это «свободная территория».

Его счастье еще более усложнилось, когда он переехал в другой красивый дом с садом, в еще более удобном районе Токио — Адзабу. Ему была неприятна сама идея этого квартала — гайдзинской колонии, населенной дипломатами, — но сам дом располагался на холме. Там была вереница смежных комнат, а под окнами расстилался сад, полный белых камелий.

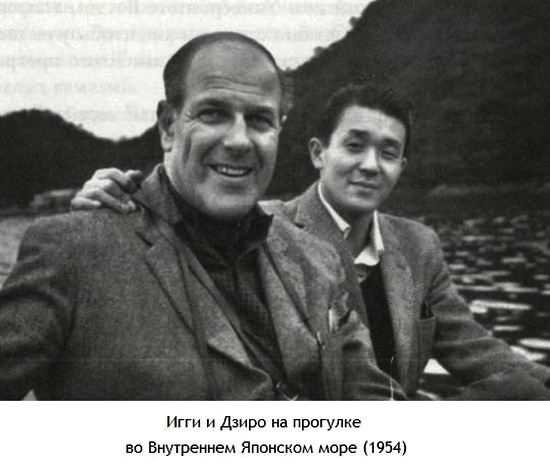

Дом этот был достаточно велик, чтобы Игги мог выстроить там отдельную квартиру для своего молодого друга Дзиро Сугияма. Они познакомились в июле 1952 года. «Я случайно встретил в Маруноути бывшего одноклассника, и тот представил меня своему боссу Лео Эфрусси… Две недели спустя Лео (я всегда называл его Лео) позвонил мне и пригласил поужинать с ним. Мы ели лобстера „термидор“ в саду на крыше „Токио-Кайкана“… И с его помощью я получил работу в старой компании ‘Сумитомо-Мицуи’». Им предстояло провести вместе сорок один год.

Дзиро было двадцать шесть, он был строен и красив, бегло говорил по-английски, любил Фэтса Уоллера и Брамса. В то лето, когда он познакомился с Игги, он только что вернулся из Америки, где три года учился в университете, получая стипендию. Его паспорт, выданный оккупационной администрацией, имел номер 19. Дзиро помнил, с каким волнением он думал о том, как примут его в Америке, и как о нем написали в газетах: «Юноша-японец, отбывающий в Америку в сером фланелевом костюме и белой оксфордской рубашке».

Дзиро был средним из пятерых детей в семье торговцев, которая занималась изготовлением деревянной лакированной обуви в Сидзуоке — городе, лежащем между Токио и Нагоей: «Наша семья делала лучшие гэта, покрытые лаком уруси. Мой дед Токудзиро разбогател на этих гэта… У нас был большой традиционный дом с мастерской, где работало десять человек, и все они жили там же». Это было преуспевающее, предприимчивое семейство. В 1944 году восемнадцатилетнего Дзиро отправили в подготовительную школу при токийском Университете Васэда, а затем и в сам университет. Он был слишком юн, чтобы участвовать в войне, но своими глазами видел, как Токио превращается в руины.

Дзиро, мой японский дядя, был частью моей жизни столько же лет, что и сам Игги. Мы сидели с ним в его токийской квартире, и он рассказывал о той ранней поре их знакомства. По пятницам они уезжали из города вечером и «проводили выходные в окрестностях Токио — в Хаконэ, Исэ, Киото, Никко, или останавливались в реканах и онсэнах и вкусно ели. У Лео был желтый „Де Сото“ с черным откидным верхом. Оставив багаж в рекане, Лео первым делом спешил заглянуть в местные антикварные лавки с китайскими и японскими вазами, мебелью…» А в будни они обычно встречались после работы. «Он говорил: ‘Давай встретимся в ресторане ‘Сисейдо’, съедим говядину с рисом под соусом карри или крабовые крокеты’. А иногда мы встречались в баре ‘Империала’. А еще он часто устраивал вечеринки у себя дома. После того, как гости поздно ночью расходились, мы пили виски, включали граммофон и слушали оперу».

Их жизнь была выдержана в красках «Кодахрома»: я без труда вижу ту желто-черную, как шершень, машину, поблескивающую на пыльной горной дороге, а на белом фоне розовеет кружок крабового крокета.

Они вместе исследовали Японию, посвящая выходные то харчевне, специализировавшейся на речной форели, то городку на морском побережье, где осенью устраивался мацури — парад-соревнование праздничных красно-золотых плоскодонок. Они вместе ходили на выставки японского искусства в музеях Уэно. И на первые передвижные выставки импрессионизма из европейских музеев, на которые выстраивались очереди от входа до ворот. Они выходили на улицу с выставки Писарро, и Токио казался им похожим на Париж под дождем.

Но ближе всего их совместной жизни была музыка. Во время войны приобрела чрезвычайную популярность Девятая симфония Бетховена. Девятая (в обиходе — Дай-ку) сделалась традиционным произведением, исполнявшимся в конце года, и «Оду к радости» исполнял гигантский хор. В годы оккупации Токийский симфонический оркестр частично спонсировался властями, а программы составлялись в соответствии с просьбами слушателей-солдат. И теперь, в начале 50-х годов, по всей Японии появились региональные оркестры. Школьники, помимо ранца на спине, держали в руках еще и футляр со скрипкой. Начали приезжать с выступлениями иностранные оркестры, и Дзиро с Игги ходили на один концерт за другим, слушали Россини, Вагнера и Брамса. Они вместе смотрели «Риголетто», и Игги вспоминал, что это была та самая первая опера, которую он смотрел вместе с матерью в Вене, во время Первой мировой войны, и что мама плакала, когда опустился занавес.

Итак, это четвертое пристанище нэцке. Это витрина в гостиной в послевоенном Токио, выходящей окнами на клумбу с подстриженными камелиями, и поздним вечером нэцке омываются волнами «Фауста» Гуно, включенного на большую громкость.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК