Heil Wien! Heil Berlin!

Heil Wien! Heil Berlin!

Двадцатому веку исполнилось четырнадцать лет и столько же — Элизабет, серьезной девушке, которой уже разрешают сидеть за ужином вместе с взрослыми. Среди них встречаются «известные люди, важные государственные служащие, профессора и высокопоставленные армейские чины», и она слушает их разговоры о политике, однако ее просят не вступать в беседу самой, если только к ней не обратятся. Она каждое утро ходит в банк вместе с отцом. Она составляет собственную библиотеку у себя в спальне, и каждая новая книга получает номер и аккуратно подписывается карандашом: Е. Е.

Гизела — симпатичная десятилетняя девочка, которая очень любит наряжаться. Игги — девятилетний мальчик с легкой полнотой, которой он стесняется. С математикой он не в ладах, зато очень любит рисование.

Наступает лето, и дети едут с Эмми в Кевечеш. Она заказала новый костюм — черный, с плиссировкой на блузке, — для прогулок верхом на Контре, любимой кобыле.

В воскресенье, 28 июня 1914 года, молодой сербский националист убивает в Сараеве эрцгерцога Франца Фердинанда, наследника Габсбургской империи. В четверг «Нойе фрайе прессе» пишет, что «политические последствия этого поступка чересчур переоцениваются».

На следующей неделе, в субботу, Элизабет посылает в Вену открытку.

4 июля 1914

Дорогой папочка!

Благодарю тебя за то, что ты договорился с преподавателями по поводу следующего семестра. Сегодня утром было очень тепло, так что мы все смогли искупаться в озере, но сейчас похолодало, и может пойти дождь. Я ездила в Пиештяны с Герти, Евой и Витольдом, но мне там не очень понравилось. У Тони родилось девять щенков, один умер, и нам приходится кормить их всех из бутылочки. Гизеле нравится ее новая одежда. Тысячу раз целую.

Твоя Элизабет

В воскресенье, 5 июля, кайзер обещает Австрии германскую помощь в войне против Сербии, а Гизела с Игги пишут отцу открытку на речке в Кевечеше: «Милый папа, платья пришлись мне впору. Мы плаваем каждый день, потому что жарко. Все хорошо. Прими привет и поцелуи от Гизелы и Игги».

В понедельник, 6 июля, в Кевечеше холодно, и они не купаются. «Сегодня я нарисовала цветок. Любим, целуем. Гизела, Игги».

В субботу, 18 июля, дети с матерью возвращаются в Вену. В понедельник, 20 июля, британский посол сэр Морис де Бансен докладывает в Уайтхолл, что русский посол в Вене отбыл в двухнедельный отпуск. В тот же день семья Эфрусси уезжает в Швейцарию: это их «долгий месяц».

Над крышей лодочного сарая по-прежнему развевается флаг Российской империи. Виктор, озабоченный тем, что, когда сын вырастет, ему придется служить в армии в России, уже подал царю петицию о перемене гражданства. И в этом году Виктор сделался подданным Его Величества Франца Иосифа, 84-летнего императора Австрии, короля Венгрии и Богемии, короля Ломбардии и Венеции, Далматии, Хорватии, Славонии, Галиции, Лодомерии и Иллирии, великого герцога Тосканского, короля Иерусалимского и герцога Аушвицкого.

Двадцать восьмого июля Австрия объявляет войну Сербии. Двадцать девятого июля император провозглашает: «Я верю в своих подданных, которые всегда сплачивались вокруг моего трона в единстве и преданности и выдерживали все бури, которые всегда были готовы к величайшим жертвам во имя чести, величия и могущества Родины». Первого августа Германия объявляет войну России. Третьего августа Германия объявляет войну Франции, а на следующий день вторгается в нейтральную Бельгию. И вся колода карт рушится: в дело идут союзнические договоренности, и Британия объявляет войну Германии. Шестого августа Австрия объявляет войну России.

Из Вены на всех языках империи рассылаются мобилизационные письма. Поезда подвергаются реквизиции. Все молодые лакеи-французы, служившие у Жюля и Фанни Эфрусси, так бережно обращавшиеся с фарфором и искусные в гребле на озере, призываются в армию. Эфрусси оказались в неподходящем месте в неподходящее время.

Эмми едет в Цюрих заручиться помощью австрийского генерального консула Теофила фон Ягера (ее любовника), чтобы перевезти семью обратно в Вену. Приходится отправлять кучу телеграмм. Нужно сортировать нянь, горничных и чемоданы. Поезда переполнены, багажа слишком много, а железнодорожное расписание, — неумолимое «кайзеровско-королевское», не менее жесткое, чем испанский придворный церемониал, не менее регулярное, чем появление городской стражи, каждое утро в половине одиннадцатого марширующей под окнами детской, — внезапно становится бесполезным.

Во всем этом чувствуется жестокость. Французские, австрийские и немецкие кузены, подданные России, английские тетушки, с их узами родства, с их территориальностью, с их номадическим отсутствием любви к какой-либо конкретной стране, — теперь должны занять чью-то сторону. Сколько же сторон сразу может принять одно семейство? Дядю Пипса призвали на фронт, ему очень идет форма с каракулевым воротником, и теперь он должен воевать против своей французской и английской родни.

В Вене много яростных сторонников войны: она, по их мнению, должна вывести страну из апатии и оцепенения. Британский посол отмечает, что «население и пресса с нетерпением требуют незамедлительного и заслуженного наказания для ненавистного сербского народа». Волна всеобщего возбуждения захватывает и писателей. Томас Манн пишет статью «Мысли во время войны» (Gedanken im Kriege). Рильке прославляет воскрешение богов войны в своих «Пяти песнопениях» (F?nf Ges?nge). Гофмансталь публикует патриотическое стихотворение в «Нойе фрайе прессе».

Шницлер не разделяет их чувств. Пятого августа он делает запись: «Мировая война. Мировая гибель. Карл Краус желает императору ‘доброго конца света’».

Вена выглядит празднично: молодые люди по двое или по трое, с цветками на шляпах, идут записываться в армию. В парках играют военные оркестры. Еврейская община в Вене выражает радость. Ежемесячный информационный бюллетень, выпускавшийся Австрийским союзом израэлитов, в июле и августе публикует торжественную речь: «В этот час опасности мы хотим проявить себя полноценными гражданами государства… Мы хотим отблагодарить кайзера и кровью наших детей, и нашим имуществом за дарованную нам свободу; мы хотим доказать государству, что мы — его истинные граждане, ничем не хуже остальных… По окончании этой войны, со всеми ее ужасами, любая антисемитская агитация станет невозможной… мы докажем свое полное равенство с другими подданными». Германия должна освободить евреев.

Виктор думал иначе: война — это самоубийственная катастрофа. Он велел накрыть всю мебель во дворце чехлами от пыли, отослал слуг, выдав им деньги на проживание и питание, а семью отправил сперва в дом своего друга Густава Шпрингера недалеко от Шенбрунна, а затем к родственникам в горы вблизи Бад-Ишля. Сам он обосновался в отеле «Захер», чтобы переждать войну наедине с книгами по истории. Об управлении банком речи не идет: можно ли этим заниматься, воюя с Францией («Эфрусси и компания», рю де л’Аркад, Париж), с Англией («Эфрусси и компания», Кинг-стрит, Лондон) и с Россией (Эфрусси, Петроград)?

В романе Йозефа Рота «Марш Радецкого» граф рассуждает:

Это государство должно погибнуть. Не успеет наш император закрыть глаза, как мы распадемся на сотни кусков. Балканцы будут могущественнее нас. Все народы укрепят свои пакостные маленькие государства, и даже евреи провозгласят своего короля в Палестине. В Вене уже воняет демократическим потом, так что по Рингштрассе становится невозможным ходить… В придворном театре играют еврейские пьесы, и каждую неделю какой-нибудь венгерский клозетный фабрикант становится бароном. Говорю вам, господа, если теперь не начнут стрелять, дело гиблое. Мы еще доживем до этого![58]

В ту осень в Вене звучало множество воззваний. Теперь, когда идет война, император обращается к детям своей империи. Газеты печатают Der Brief Sr. Majest?t unseres allergn?digsten Kaisers Franz Josef I an die Kinder im Weltkriege — письмо Его Величества, нашего всемилостивейшего Франца Иосифа, детям в пору Мировой войны: «Вы, дети, — сокровище всех моих народов, будь тысячу раз благословенно их будущее».

Спустя шесть недель Виктор понимает, что война не собирается заканчиваться, и возвращается из отеля «Захер» домой. Эмми с детьми возвращается из Бад-Ишля. С мебели снимают чехлы. Теперь на улице, за окном детской, постоянно что-нибудь творится. Там все время стоит такой шум от студенческих демонстраций (Музиль упоминает в дневнике «безобразное пение в кафе»), от марширующих солдат с оркестрами, что Эмми решает перенести детские комнаты в другую, более тихую часть дома. Однако этого не происходит. Дом плохо приспособлен для большой семьи, объясняет она детям: мы все здесь будто выставлены напоказ в одном стеклянном ящике, мы живем будто на улице, тут даже ваш отец ничего поделать не может.

Лозунги, которые выкрикивают студенты, меняются с каждой неделей. Начинают они с «Сербия должна сгинуть!» (Serbien muss sterben). После принимаются за русских: «Один выстрел — один русский!» Потом переключаются на французов. И с каждой неделей эти толпы делаются все пестрее. Разумеется, Эмми обеспокоена войной, но обеспокоена она и воздействием всех этих криков на детей. Теперь они едят за маленьким столиком в комнате для музыкальных занятий: она выходит на Шоттенгассе, там чуть тише.

Игги ходит в Шоттенгимназиум. Это очень хорошая школа за углом, там заправляют бенедиктинцы. Это одна из двух лучших школ в Вене, говорил он мне. Об этом свидетельствует и мемориальная доска на стене здания, где приведены имена знаменитых поэтов прежних времен. Хотя преподавали там монахи, среди учеников было много евреев. Особое внимание школа уделяет изучению классических авторов, но есть и уроки математики, истории и географии. Кроме того, изучают языки. Правда, всем троим детям Эфрусси последние изучать нет надобности, потому что они и так свободно переходят с английского на французский, разговаривая с матерью, и говорят по-немецки с отцом. Русский они знают совсем чуть-чуть, — и никакого идиша! Детям внушают, чтобы за пределами дома они разговаривали исключительно по-немецки. По Вене ходят какие-то люди с лестницами и замазывают названия всех магазинов, которые кажутся им чересчур иностранными.

Девочек в Шоттенгимназиум не принимают. Гизела занимается с гувернанткой дома, в классной комнате рядом с гардеробной Эмми. Элизабет договорилась с Виктором, и теперь к ней ходит частный наставник. Эмми против. Она так возмущена этим неподобающим, непонятным желанием дочери, что однажды Игги слышит, как она кричит, а потом разбивает что-то в гостиной — видимо, какой-то фарфоровый предмет. Элизабет неукоснительно следует той программе, по которой занимаются мальчики, ее ровесники, в Шоттенгимназиуме, и во второй половине дня ей разрешается ходить в школьную лабораторию и в одиночестве заниматься там с одним из учителей. Она знает: если она хочет попасть в университет, ей необходимо сдать выпускные экзамены и получить аттестат в этой школе. Элизабет уже с десяти лет понимала, что ей нужно обязательно выбраться из этой комнаты — классной комнаты с желтым ковром — в другую, по ту сторону Франценринга: в лекционный зал университета. Он находился в каких-нибудь двухстах метрах отсюда, но для девушки это расстояние равнялось едва ли не тысяче миль. В том году в университете девять тысяч студентов, и всего сто двадцать из них — женщины. Самого лектория из окна Элизабет не видно. Я проверял. Зато видно его окно, а остальное легко вообразить: многоярусные скамьи, профессор за кафедрой. Он разговаривает с тобой. Твоя рука, как во сне, движется по бумаге и что-то записывает.

Игги неохотно посещает Шоттенгимназиум. Туда можно добежать за три минуты, хотя с набитым ранцем я не пробовал этого делать. Сохранилась фотография за третий класс, сделанная в 1914 году: за партами сидят тридцать мальчиков в серых фланелевых костюмах с галстуками (или в матросских). Два окна выходят на внутренний двор, и видно, что в здании пять этажей. Один дурачок корчит рожи. Позади — строгий учитель в монашеском одеянии. На обороте фотоснимка — подписи учеников: все эти Георги, Фрицы, Отто, Максы, Оскары и Эрнсты. Игги расписался красивым курсивом: Игнац ф. Эфрусси.

На другой стене — школьная доска с геометрическими задачами. Сегодня они проходили, как вычислить площадь поверхности конуса. Игги каждый день приносит домашнее задание. Он терпеть его не может. Ему плохо дается алгебра и анализ, он ненавидит математику. Семьдесят лет спустя он назвал мне без ошибки имена всех учителей-монахов и те предметы, которым они безуспешно пытались научить его.

А еще он приносит домой стишки:

Heil Wien! Heil Berlin!

In 14 Tagen

In Petersburg drin!

(Да здравствует Вена! Да здравствует Берлин!

Через 14 дней

Мы дойдем до Петербурга!)

Попадаются стишки и грубее. Они заставляют морщиться Виктора, который родился в России и любит Санкт-Петербург, хотя теперь, конечно, он австриец и любит Вену.

Для Игги война — это повод поиграть в солдат. Особенно хорошим солдатом оказывается их родственница Пиц — Мария-Луиза фон Мотезицки. В углу дворца есть лестница для слуг, скрытая за потайной дверью. Это широкая, закрученная, как раковина наутилуса, спираль из 136 ступеней, ведущая на крышу, а там, если потянуть на себя дверь, то неожиданно оказываешься над кариатидами и листьями аканта — и тебе видно все-все: вся Вена как на ладони. Ты медленно поворачиваешься по часовой стрелке: вот университет, потом Вотивкирхе, затем собор Святого Стефана, потом множество башен и куполов Оперы, Бургтеатра и Ратхауса, а вот и снова университет. А можно подзадоривать друг друга — подползти к краю парапета, чтобы заглянуть через стеклянную крышу во внутренний двор или стрелять по крошечным бюргерам и их супругам, спешащим по Франценринг или Шоттенгассе. Для этого нужны вишневые косточки или комочки жеваной бумаги — и меткость. Особенно привлекательная мишень — кафе с широкими холщовыми навесами, расположенное внизу. Официанты в черных передниках поднимают головы и что-то кричат, так что приходится живо прятаться.

А еще можно залезать на крышу соседнего дворца Либенов, где живут родственники.

Или можно играть в шпионов, спускаться по лестнице в погреб — с цилиндрическим сводом, — где начинается туннель, идущий через всю Вену до самого Шенбрунна. Или до самого Парламента. Или к другим потайным тоннелям, о которых тебе рассказывали: они образуют целую сеть, и туда можно попасть от рекламных киосков на Рингштрассе. Там будто бы и обитают Kanalstrotter — призрачные люди, которые живут тем, что собирают монетки, выпавшие из карманов прохожих и угодившие через решетки в канализацию.

Семья и домочадцы тоже отдают дань войне. В 1915 году дядя Пипс служит офицером связи при германском верховном командовании в Берлине. Там он помог Рильке получить бумажную работу подальше от фронта. Папе пятьдесят четыре года, он освобождается от военной службы. Слуг-мужчин во дворце теперь нет, за исключением старого привратника Йозефа. Остается несколько горничных, кухарка и Анна, которая служит семье уже пятнадцать лет и, похоже, умеет не только угадывать потребности и желания каждого, но и гасить ссоры. Ей известно все. Разве могут быть секреты от служанки, когда приходишь домой после обеда и тебе нужно переодеться?

В доме стало тише. Раньше по воскресеньям, в середине дня, Виктор приглашал друзей слуг, оказавшихся без работы, и угощал их. Теперь в столовой для слуг почти пусто: ни конюхов, ни кучеров. Нет и лошадей, и поэтому, если хочется поехать в Пратер, нужно нанимать один из фиакров, поджидающих на стоянке на Шоттенгассе, или садиться в трамвай. И — «никаких званых вечеров». В действительности это означает, что званых вечеров стало значительно меньше и проходят они иначе. Нельзя показываться в бальном платье, хотя по-прежнему можно выезжать вечером в ресторан или в Оперу. В мемуарах Элизабет пишет, что «мама принимала гостей только за чаем и играла в бридж». В «Демеле» по-прежнему продают пирожные, но на столе не должно быть чересчур много сладкого.

Эмми по-прежнему наряжается каждый вечер, потому что важно не снижать стандарт. Герр Шустер не может в этом году совершить свою привычную поездку в Париж, чтобы купить одежду для баронессы, но Анна так хорошо знает вкусы своей госпожи, что сама берется за обновление гардероба и, усердно изучая новые журналы, перешивает старые платья. Сохранилась фотография Эмми, сделанная той весной. На ней длинное черное платье, нечто вроде черного мехового кивера — шляпка-таблетка — с пером белой цапли, и ожерелье до талии. Если бы не дата, проставленная на обороте снимка, трудно было бы поверить, что в это самое время Вена воюет. Мне любопытно: это мода последнего сезона? Как бы это выяснить?

Как и прежде, по вечерам Гизела с Игги приходят в гардеробную поговорить с матерью. Им самим разрешается отпирать витрину. Теперь они больше не играют нэцке на ковре: для десятилетней девочки и восьмилетнего мальчика это было бы слишком по-детски. Впрочем, все равно можно запустить руку глубоко в шкаф и нащупать там щенков или вязанку дров, особенно если сегодня выдался неудачный день и брат Георг накричал на тебя.

На улицах много, очень много народу. Среди них есть евреи (сто тысяч беженцев прибыло из одной только Галиции), которых согнала с родных мест русская армия. Некоторых разместили в бараках почти без удобств, но такое жилье не подходит для семей. Многие оседают в Леопольдштадте, живут в жутких условиях. Многие живут подаянием. Это уже не коробейники с жалкими лотками, где лежат открытки и ленты. Этим людям нечего продавать. «Израэлитише культусгемайнде» пытается помочь беженцам.

Ассимилированные евреи встревожены наплывом пришельцев: у них вульгарные повадки, их речь, одежда и обычаи далеки от Bildung, культуры, присущей венцам. Тревожит их вот что: не станут ли все эти люди препятствием для ассимиляции? «Горькая это участь — быть восточноевропейским евреем, и нет участи горше, чем быть бесприютным еврейским провинциалом в городе Вене, — писал Йозеф Рот об этих евреях. — Они никому не нужны. Их сородичи и единоверцы, сидящие у себя по редакциям в первом районе, „уже“ венцы: им не хочется знаться с восточной родней и тем более не хочется, чтобы их с ними путали»[59]. Мне кажется, в этом чувствуется страх недавних переселенцев перед переселенцами совсем новыми. Они еще не вышли из переходного состояния.

Улицы выглядят по-новому. Рингштрассе задумывалась для того, чтобы по ней прогуливались: обычно люди встречались там случайно, выпивали по чашке кофе возле кафе «Ландтман», окликали друзей, назначали свидания. Там всегда неторопливо двигался легкий людской поток.

Но теперь Вена, похоже, живет на двух разных скоростях. В одном темпе маршируют солдаты, бегают дети, а другой — замерший, неподвижный. Замечаешь, что люди стоят в очередях перед магазинами — за едой, за сигаретами, за новостями. Все говорят об этом новом феномене anstellen — стояния в очередях. Полиция отмечает, когда возникают очереди за тем или иным товаром. Осенью 1914 года люди стоят за мукой и хлебом. В начале 15-го — за молоком и картошкой. Осенью 15-го — за растительным маслом. В марте 16-го — за кофе. Через месяц — за сахаром. Еще через месяц — за яйцами. В июле 16-го — за мылом. А потом — за всем подряд. Город вязнет в очередях.

Пути вещей тоже изменяются. Появляются рассказы о накоплениях, о богачах, у которых комнаты доверху набиты коробками с продовольствием. По слухам, очень наживаются «типы из кофеен». Единственные, кому живется хорошо, — это те, у кого припасена еда, эти «торгаши», или крестьяне. Чтобы раздобыть еду, приходится расставаться со все большим количеством предметов. Эти предметы покидают дома и становятся валютой. Ходят рассказы о крестьянах, вырядившихся во фраки венских буржуа, и об их женах в шелковых платьях. Крестьянские дома ломятся от пианино, фарфора, безделушек и турецких ковров. Если верить слухам, то учителя музыки бросают Вену и уезжают в деревню к своим новым ученикам.

Парки тоже не узнать. Садовников и уборщиков осталось совсем мало. А главное, исчез поливальщик дорожек в парке рядом с Рингом. Дорожки там всегда были пыльными, но теперь все стало еще хуже.

Элизабет почти шестнадцать лет. Теперь, когда Виктор отдает переплетчику свои книги, ей тоже разрешается переплетать книги для своей библиотеки в сафьян и обложку с мраморными разводами. Это своего рода обряд посвящения: это означает, что ее чтение — совсем не пустяки. А еще это способ отделить ее книги от отцовских (эти отправляются ко мне, а эти — к тебе) и одновременно объединить их. Приезжая домой из Берлина, дядя Пипс поручает ей работу: снимать копии с писем, полученных им от своего друга, директора театра Макса Рейнхардта.

Гизеле одиннадцать лет. По утрам она занимается рисованием. Она делает успехи. Игги — девять, и его не допускают на эти уроки. Он разбирается в мундирах полков («голубые брюки пехотинцев, кроваво-красные фески на головах боснийцев в голубом») и рисует их разноцветные кители в своем маленьком альбоме в кожаном переплете, перехваченном пурпурной шелковой лентой. В гардеробной, где стоит, всеми забытая, витрина с нэцке, Эмми называет его своим советником по одежде.

Игги начинает рисовать платья. Украдкой.

Он записывает рассказ в блокноте манильской бумаги форматом в 1/8 листа, с корабликом на обложке. Рассказ датирован 16 февраля.

Рыбак Джек. Рассказ И.Л.Э.

Посвящение. Моей дорогой маме с любовью посвящается этот маленький том.

Предисловие. Я уверен, этот рассказ лишен всякого совершенства, зато одно мне, кажется, удалось неплохо: я очень ясно описал персонажей этой книги.

Глава 1. Джек и его жизнь. Не всю свою короткую жизнь Джек был рыбаком — во всяком случае, он не был им, пока не умер его отец…

В марте «Израэлитише культусгемайнде» обращается к евреям Вены: «Сограждане-евреи! Выполняя свой очевидный долг, наши отцы, братья и сыновья, став смелыми солдатами нашей славной армии, не щадят своей крови и жизни. С сознанием того же долга те из нас, кто остался дома, с радостью пожертвовали свое имущество на алтарь своей любимой родины. Так пусть же снова зов государства отзовется во всех нас патриотическим эхом!» Венские евреи тратят еще пятьсот тысяч крон на облигации военного займа.

Слухи не утихают. Краус: «Что скажете о слухах? — Я встревожен. — В Вене ходят слухи, будто вся Австрия полна слухами. Они передаются из уст в уста, но никто не может сказать, в чем дело».

В апреле группа солдат, уцелевших в бою под Устечком и вернувшихся в Вену на побывку, появляются на сцене венского театра и разыгрывают там битву, в которой им довелось участвовать. Краус, раздраженный таким сведением реальных событий к спектаклю, обрушивается с гневными нападками на войну, приобретающую все более театральный характер. Беда вот в чем: die Sph?ren flie?en ineinander — различные сферы становятся расплывчатыми, сливаются друг с другом. Границы в Вене во время войны теряют свою четкость.

Это означает, что у детей нет недостатка в зрелищах. Их балкон — выигрышная точка обзора.

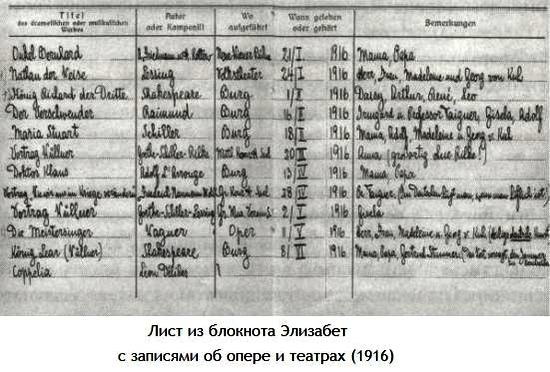

Одиннадцатого мая Элизабет идет с кузиной в Оперу на «Мейстерзингеров» Вагнера. «Священное немецкое искусство» (Heilige Deutsche Kunst), — помечает она в зеленой книжечке, где ведет записи всех своих посещений концертов и театральных постановок. Слово Deutsche она патриотично подчеркивает.

В июле Виктор водит детей на военную выставку в Пратере. Ее организовали для того, чтобы привлечь внимание горожан к войне: поднять боевой дух и собрать средства. Лучшей оказывается собачья выставка, где армейские доберманы показывают свою выучку. В многочисленных выставочных залах дети видят захваченные у врага артиллерийские орудия. Есть там и реалистичная горная панорама с изображением места битвы, так что легко представить там ребят, сражающихся на рубежах Италии. Солдаты, лишившиеся ног или рук, трубачи на протезах дают концерты. Перед уходом можно зайти в курительную комнату и пожертвовать табак для солдат.

Устраивается и первая выставка точно воспроизведенных окопов. Посетителей, язвительно замечает Краус, завлекают «поразительным реализмом, с каким показана окопная жизнь».

Восьмого августа в Кевечеше Элизабет получает темно-зеленую книжечку — сборник стихов, написанных ее бабушкой по материнской линии, Эвелиной, впервые опубликованных в Вене в 1907 году. Там ее рукой сделана надпись: «Эти старые песни уже поблекли для меня. Если они зазвучат для тебя, значит, они снова зазвучат и для меня».

Виктор исполняет свои обязанности в банке: неблагодарное занятие в военную пору, когда большинство молодых, способных сотрудников ушло на фронт. Он проявляет щедрость и патриотизм, покупая множество правительственных облигаций военного займа. А затем покупает еще. Хотя Гутманы и другие друзья по Винер-клубу советуют ему, по их примеру, перевести капитал в Швейцарию, он не хочет так поступать. Это было бы непатриотично. За ужином он проводит ладонью по лицу, ото лба к подбородку, и говорит, что при каждом кризисе появляются возможности для тех, кто их ищет.

Дома Виктор все больше времени проводит у себя в кабинете. «Библиотека, — цитирует он Гюго, — это акт веры»[60]. По почте ему приходит все меньше книг: больше нет посылок из Петербурга, Парижа, Лондона, Флоренции. Он разочарован качеством книжки, присланной ему из Берлина новым поставщиком. Кто знает, что он читал там, куря сигары? Иногда он забирает в библиотеку обед на подносе. Похоже, у них с Эмми теперь не все гладко, и дети все чаще слышат, как она повышает голос.

До войны каждое лето крышу над внутренним двором мыли, поднимая туда лестницы, ведра с водой и швабры. Но поскольку в доме не осталось мужской прислуги, стеклянная крыша остается немытой два года. Свет, который проникает сквозь нее, делается еще серее прежнего.

Границы размыты. Патриотические чувства детей одновременно и недвусмысленны, и перепутаны. На улицах и в школе только и слышишь: «Британская зависть, французская жажда мести и русская алчность». Мест, куда можно поехать, с каждым месяцем становится все меньше, и семейные связи словно повисли в воздухе. От родственников приходят письма, но теперь уже нельзя повидаться с английской или французской родней, нельзя путешествовать, как раньше.

Летом семья не может поехать в Швейцарию, поэтому они проводят долгие каникулы в Кевечеше. Там они могут хотя бы поесть как следует. Они едят жареного зайца, пироги с дичью, сливовые кнедлики (их подают горячими mit Schlag, со взбитыми сливками). В сентябре устраивается охота: кузены, отдыхающие от стрельбы по людям на фронте, палят по куропаткам.

Двадцать шестого октября премьер-министр Карл фон Штюргк застрелен в ресторане отеля «Мейссль и Шадн» на Кертнерштрассе. Всеобщий интерес вызывают два обстоятельства. Первое — убийцей был радикал-социалист Фриц Адлер, сын лидера социал-демократов Виктора Адлера. И второе — покойный ел на обед грибной суп, отварную говядину с пюре из репы и пудинг. Пил он вино с содовой. И есть еще одно дополнительное обстоятельство, которое будоражит детей: в том самом ресторане летом они ели с родителями Ischler Torte — шоколадные пирожные с миндально-вишневой начинкой.

Двадцать первого ноября 1916 года умирает Франц Иосиф.

Все газеты печатают сообщения в траурных рамках: «Кончина нашего императора», «Умер кайзер Франц Иосиф». Некоторые издания печатают его портреты с характерным недоверчивым выражением лица. «Нойе фрайе прессе» выходит без обычного фельетона. Наиболее лаконичен отклик «Винер цайтунг»: извещение о смерти на пустой белой странице. Этому подражают все еженедельные издания, кроме «Бомбе»: там помещена картинка, изображающая девушку в постели, к которой неожиданно пришел некий господин.

Франц Иосиф прожил восемьдесят шесть лет. Он правил с 1848 года. В холодный по-зимнему день по Вене проходит многочисленный похоронный кортеж. Вдоль улиц выстроились солдаты. Катафалк везут восемь лошадей в черных плюмажах. По обеим сторонам идут престарелые эрцгерцоги, неся коробки с медалями, и представители всех полков императорской гвардии. За гробом идет молодежь: новый император Карл и его жена Зита в вуали до самой земли, между ними — их четырехлетний сын Отто в белом костюме с черным кушаком. Отпевание происходит в соборе в присутствии правителей Болгарии, Баварии, Саксонии и Вюртемберга, а также пятидесяти эрцгерцогов и герцогинь и сорока других принцев и принцесс. Кортеж направляется к церкви капуцинов на Нойе-Маркт, недалеко от Хофбурга, к месту назначения — Kaisergruft, императорскому склепу. Там разыгрывается сцена: гвардейцы трижды стучат в ворота и дважды получают отказ, а затем кортеж впускают, и Франца Иосифа хоронят между его женой Елизаветой и их давно погибшим старшим сыном, самоубийцей Рудольфом.

Детей ведут в «Мейссль и Шадн» на углу Кертнерштрассе, где они когда-то лакомились пирожным, чтобы понаблюдать за кортежем из окон второго этажа. На улице очень холодно.

Виктор вспоминает карнавальное шествие, устроенное Макартом, все эти шляпы с перьями: это было тридцать семь лет назад. Его отец получил дворянское звание сорок шесть лет назад. Прошла жизнь целого поколения с тех пор, как Франц Иосиф велел построить Рингштрассе, Вотивкирхе, Парламент, Оперу, Ратушу и Бургтеатр.

А дети думают обо всех других шествиях с участием императора, о том, как много раз они видели его в карете в Вене или в Бад-Ишле. Они вспоминают, как однажды он ехал вместе со своей любовницей, госпожой Шратт, и как она помахала им: это было чуть заметное движение правой руки, обтянутой перчаткой. Они вспоминают семейную шутку, которая обычно повторялась после визитов хмурой тетки Анны фон Хертенрайд, «ведьмы». Избавившись наконец от нее и ее расспросов, нужно было повторить, опередив всех остальных, старое присловье кайзера: «Это было очень мило, я получил большое удовольствие» (Es war sehr sch?n, es hat mich sehr gefreut).

В начале декабря в гардеробной происходит важное совещание. Элизабет впервые разрешают самой выбрать фасон будущего платья. Разумеется, ей уже шили раньше множество платьев, но сейчас ей впервые позволяется решать самой. Этого момента давно уже ждали Эмми, Гизела и Игги (они любят наряжаться), а также Анна, которая следит за одеждой. В гардеробной, на туалетном столике, лежит альбом с образцами тканей, и Элизабет, пролистав его, придумывает такое платье, у которого лиф будет сшит из ткани с узором в виде паутины.

Игги шокирован. Спустя семьдесят лет, в Токио, он рассказывал, что, когда сестра описала, чего ей хочется, в комнате воцарилась гробовая тишина: «Оказалось, у нее нет ни капельки вкуса».

Семнадцатого января 1917 года выходит указ, гласящий, что отныне списки с именами осужденных спекулянтов будут печататься в газетах и развешиваться на досках объявлений в городских округах. Звучали настойчивые требования вернуть государственные бумаги. Для спекулянтов существует много названий, но все чаще звучит: барышник, ростовщик, Ostjude, галициец, еврей.

В марте император Карл учреждает новый школьный выходной — 21 ноября, день памяти Франца Иосифа и годовщина его собственного восшествия на престол.

В апреле Эмми посещает Шенбрунн: там устраивается прием для женского комитета, который занят организацией чего-то, связанного с вдовами солдат, сложивших головы за империю. Я не вполне понимаю, что именно там происходило. Но от этого события осталась великолепная фотография: в государственном бальном зале собралась сотня женщин в лучших своих нарядах — целое море шляпок среди зеркал и под лепниной в стиле рококо.

В мае в Вене проходит выставка: 180 тысяч игрушечных солдатиков. Все лето настрой у горожан heldenhaft — героический. Весь год в газетах остаются пробелы на месте сообщений или комментариев, вымаранных цензорами.

Коридор, разделяющий гардеробную Эмми, комнату с нэцке, и гардеробную Виктора, похоже, становится все длиннее. Иногда Эмми не появляется за столом в час дня, и горничная уносит ее прибор, а все делают вид, будто ничего не замечают. Иногда и в восемь часов вечера прибор снова приходится уносить.

Доставать еду становится все труднее. Уже два года приходилось выстаивать в очередях за хлебом, молоком и картошкой, а теперь очереди стоят уже за капустой, сливами и пивом. Домохозяйкам рекомендуют пускать в ход воображение. Краус рисует рачительную тевтонскую женушку: «Сегодня стол ломился от съестного… Чего только не было! Мы ели полезный бульон из суповых кубиков с какао-маслом марки „Эксельсиор“, вкусного фальшивого зайца с фальшивой кольраби, картофельные оладьи из парафина».

Меняются деньги. До войны чеканили золотые или серебряные. За три года войны монеты стали медными. А этим летом появились железные.

Император Карл получает пылкую поддержку в еврейской прессе. Евреи, говорится в «Еженедельнике» Блоха, «не только наиболее преданные сторонники его империи, но и единственные безоговорочные австрийцы».

Летом 1917 года Элизабет гостит в Альт-Аусзее, в загородном доме баронессы Оппенгеймер, со своей лучшей подругой. Детство Фанни Левенштейн прошло в разъездах по всей Европе. Говорит она на тех же языках, что и Элизабет. Им обеим по семнадцать, обе очень любят поэзию и сочиняют стихи. К их большому восторгу, на той же даче гостят поэт Гуго фон Гофмансталь и композитор Рихард Штраус, а также двое сыновей Гофмансталя. В числе других гостей — историк Йозеф Редлих, который, как написала Элизабет шестьдесят лет спустя, «произвел на нас очень благоприятное впечатление своими предсказаниями грядущего разгрома Австрии и Германии, так как мы с Фанни все еще верили официальным коммюнике о победах».

В октябре газета «Райхспост» сообщает, что против Австро-Венгрии сложился международный заговор и что Ленин, Керенский и лорд Нортклифф — евреи. Президент Вудро Вильсон тоже действует «под влиянием» евреев.

Двадцать первого ноября отмечается годовщина смерти кайзера. У школьников — выходной день.

Весной 1918 года все очень осложняется. Эмми, «ослепительный центр выдающегося светского кружка», выражаясь словами Крауса из «Факела», ослепительна как никогда. У нее новый любовник — молодой граф-кавалерист. Этот молодой граф — сын друзей семьи — регулярно гостит в Кевечеше и привозит туда собственных лошадей. Кроме того, он чрезвычайно красив и по возрасту ближе к Эмми, чем к Виктору.

Весной выходит книжка для школьников под названием «Наша императорская чета» (Unser Kaiserpaar). В ней рассказывается о новом императоре, его жене и сыне на похоронах Франца Иосифа: «Прославленная родительская чета решила, что их первенец должен стоять за руку с матерью. При виде этого зрелища рождалась волшебная связь взаимопонимания между правящей четой и народом: нежный материнский жест пленил всю империю».

Восемнадцатого апреля Элизабет с Эмми смотрят в Бургтеатре «Гамлета» с невероятным красавцем Александром Моисси. «Самое сильное впечатление в моей жизни» (Der gr??te Eindruck meines Lebens), — записывает Элизабет в своем зеленом блокноте. Эмми тридцать восемь лет, и она на втором месяце беременности.

Той же весной семья получает хорошие известия. Обе сестры Эмми обручаются: 27-летняя Герти собирается замуж за Тибора, венгерского аристократа со сложной фамилией: Турочи де Алсо Керестей и Туроч Сент Михай. Двадцатипятилетняя Ева обручена с Енэ, молодым человеком с не столь фантастическим именем: барон Вайс фон Вайс унд Хорстенштейн.

В июне прокатывается волна забастовок. Мучной рацион сведен уже к 35 граммам в день — этого хватает, чтобы наполнить кофейную чашку. На грузовики с хлебом устраивают засады толпы женщин и детей. В июле исчезает молоко. Его теперь могут получить только кормящие матери и тяжелобольные, но даже им трудно его достать. Многие венцы выживают только тем, что добывают пропитание на картофельных полях за городом. В правительстве идут дебаты о рюкзаках. Можно ли разрешить горожанам носить рюкзаки? А если да, следует ли их обыскивать на вокзалах?

Во внутреннем дворе поселяются крысы. Они не из слоновой кости, и глаза у этих тварей не янтарные.

Учащаются выступления против евреев. Шестнадцатого июня в Вене Ассамблея германского народа клянется в верности кайзеру и ставит себе цель: пангерманское единство. Один из ораторов предлагает решение всех проблем: погром.

Восемнадцатого июня префект полиции просит у Виктора разрешения разместить своих людей во внутреннем дворе, где стоит машина, не используемая из-за отсутствия бензина. В случае беспорядков полицейские окажутся рядом, но снаружи заметны не будут. Виктор соглашается.

Учащаются случаи дезертирства. Врагу сдается гораздо больше солдат габсбургской армии, чем желает воевать: в плен попадает два миллиона двести тысяч. Это в семнадцать раз больше числа британских пленных.

Двадцать восьмого июня Элизабет получает в Шоттенгимназиуме свою годовую ведомость. Семь отметок sehr gut, «отлично»: по религии, немецкому, латыни, греческому, географии и истории, философии и физике. Одна оценка gut — по математике. Второго июля она получает свидетельство о зачислении в университет, где оттиснута печать с портретом прежнего императора. Напечатанное в ведомости слово «он» вычеркнуто, вместо него синими чернилами вписано «она».

Стоит жара. Эмми на пятом месяце беременности, а впереди лето. Ребенка, конечно, будут любить и баловать, но как все-таки тяжело его носить!

Август семья проводит в Кевечеше. Из садовников осталось всего двое, они старики, и розы на длинной веранде в запустении. Двадцать второго сентября Гизела, Элизабет и тетя Герти слушают в Опере «Фиделио». Двадцать пятого они смотрят в Бургтеатре «Гильдебранда», и Элизабет отмечает в своем блокноте, что в зале присутствовал эрцгерцог. Бразилия объявляет войну Австрии. Восемнадцатого октября чехи захватывают Прагу, отказываются признавать власть Габсбургов и провозглашают независимость. Двадцать девятого октября Австрия просит у Италии перемирия. В десять часов вечера второго ноября появляется сообщение о том, что из лагеря для интернированных под Веной сбежали итальянские военнопленные и что они вот-вот ворвутся в город. В 22.15 уточняют: их десять или тринадцать тысяч, и к ним присоединились русские пленные. В кафе на Рингштрассе появляются гонцы, которые приказывают офицерам докладывать обо всем в полицейские штабы. Многие так и делают. Двое офицеров кричат людям, выходящим из Оперы, чтобы те поскорее возвращались домой и запирали двери. В одиннадцать часов начальник полиции обсуждает с военными оборону Вены. К полуночи министр внутренних дел сообщает: донесения сильно преувеличены. К рассвету власти признают, что это очередной слух.

Третьего ноября Австро-Венгерская империя перестает существовать. На следующий день Австрия заключает перемирие. Элизабет вместе с кузеном Фрицем фон Либеном смотрит в Бургтеатре «Антигону». Девятого ноября кайзер Вильгельм отрекается от престола. Двенадцатого император Карл бежит в Швейцарию, и Австрия становится республикой. Теперь мимо дворца Эфрусси целый день идут толпы людей, многие с красными флагами и транспарантами, и сходятся к Парламенту.

Девятнадцатого ноября у Эмми рождается сын.

У него светлые волосы и голубые глаза. Его называют Рудольфом Иосифом. Трудно придумать более грустное, ностальгическое имя для мальчика в те дни, когда рушится империя.

Жизнь очень, очень трудна. В городе свирепствует грипп, и молока не достать. Эмми нездоровится: ведь Игги родился двенадцать лет назад, а первый ее ребенок — восемнадцать. Беременность во время войны проходила нелегко. Виктору пятьдесят восемь лет, а он неожиданно вновь сделался отцом. Помимо всех прочих сложностей, которые привнесло в жизнь семьи рождение нового малыша (а сложностей этих очень много), Элизабет ждет оскорбительное открытие: многие думают, что это ее ребенок. Как-никак, ей уже восемнадцать, а ее мать и бабушка рано обзавелись детьми. Ходят сплетни: мол, Эфрусси пытаются соблюсти приличия.

В своих коротких воспоминаниях о том периоде она пишет о беспорядках: «Я мало что помню: мне запомнилось только, что нас мучили тревога и страх».

Но дальше она приписывает последнюю, полную торжества строчку: «Тем временем я поступила в университет». Ей удалось вырваться. Она все-таки перешла Рингштрассе.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

«Heil Hitler!»

«Heil Hitler!» Через окно в двери бункера власть предержащие увидели, как множество людей, огромная толпа упали, убитые ядовитым газом.Счастливые и довольные, в сознании неоспоримой победы, выходят они из подвала. Теперь они могут спокойно ехать по домам. Злейший враг их

«God Bless America» Ирвинг Берлин (Irving Berlin) (11 мая 1888, Тюмень, Россия — 22 сентября 1989, США)

«God Bless America» Ирвинг Берлин (Irving Berlin) (11 мая 1888, Тюмень, Россия — 22 сентября 1989, США) Во время похоронной процессии в конце сентября 1989 года, возглавляемой президентом США Джорджем Бушем-старшим, все собравшиеся пели его самую знаменитую песню «Боже, благослови Америку». Эта

Генрих Гемков «МЫ ПРОЖИЛИ НЕ НАПРАСНО…» Биография Карла Маркса и Фридриха Энгельса Heinrich Gemkow. UNSER LEBEN: Eine Biographie über Karl Marx und Friedrich Engels. Dietz Verlag, Berlin, 1981.

Генрих Гемков «МЫ ПРОЖИЛИ НЕ НАПРАСНО…» Биография Карла Маркса и Фридриха Энгельса Heinrich Gemkow. UNSER LEBEN: Eine Biographie ?ber Karl Marx und Friedrich Engels. Dietz Verlag, Berlin, 1981. Старинные предания рассказывают о разных трогательных примерах дружбы. Европейский пролетариат может сказать, что его наука