БЕЙ ВЕРЕСИМОВСКИХ!

БЕЙ ВЕРЕСИМОВСКИХ!

…Велено Нам из села из Тискова,

Что, если где объявится,

Егорка Шутов — бить его!

И — бьем…

Н. А. Некрасов. «Кому на Руси жить хорошо»

Деревня Мишково сейчас лежит, как и в десятых годах лежала, почти на самом берегу небольшой реки Локни, притока Ловати. В этих местах Локня в те времена составляла (не знаю, составляет ли и сегодня) живое урочище — пограничный рубеж Великолучины и Новоржевщины, двух тогда уездов, сейчас, вероятно, районов.

В те времена Мишково относилось к Великолуцкому уезду тогдашней Псковской губернии. Каково административное деление там нынче — мне неизвестно, да для моего рассказа это и не имеет никакого значения.

Далеко за межуездным рубежом, так далеко, что мне ни разу не пришлось в такой дали побывать и узнать — в десяти ли это верстах от границы, в тридцати или дальше, имелась тогда маленькая по сравнению с Мишковом (в Мишкове было тогда жителей полтораста, если не двести, — большая, по нашим местам, деревня!) деревнюшка Вересимово, мало кому в наших местах известная даже по имени.

Вот и захотелось мне сейчас рассказать, при каких причудливых обстоятельствах пришлось мне впервые услышать ее название и одновременно узнать о странных взаимоотношениях, существовавших еще тогда между ее жителями и хорошо мне известными и милыми мишковцами.

Случилось вот что. Мы, то есть мама, брат и я, выкормили в том году превосходного «полукурносого» борова: полукурносый, по-нашему, означал — с примесью йоркширской крови. На вид, как мы прикидывали, он должен был потянуть пудов четырнадцать или пятнадцать: почти трехсоткилограммовый зверь!

«Поросенок» этот, выращенный нами из сосунков, был во всем нам очень мил, и имя у него было уютное: «Сват», потому что купили мы его у чьего-то свата. Но законы жизни суровы и жестоки: как бы ты ни относился нежно к своему бычку, боровку или барашку, приходит срок, и взаимная любовь кончается трагически: наступило время Свату быть заколоту!

Это вызвало у всех нас троих смущение и тревогу.

Но, прежде всего, среди нас не было охотников умерщвлять, колоть и резать наших скотов. Едва возникла необходимость пустить на убой хоть себе петуха или курицу, мама и брат просто делали вид, что они об этом ничего не слышали и слышать не хотят.

Так как старшим мужчиной в доме был я и так как, живучи от всех в известном удалении, я не мог немедленно найти добровольца на кровавое дело это, все обычно кончалось тем, что я заряжал двустволку, вскидывал курицу или петуха на мшистую крышу ледника и, когда птица, как ей подсказывает инстинкт, с шумом и кудахтаньем недовольно поднималась на самый конец, бил ее там, как какого-нибудь тетерева на суку.

Глупо? А вы пойдите зарежьте курицу…

Баранов в конце концов мы как-то научились резать: уж очень это глупое животное, вроде ничего не понимает. На телят, с их милыми, печальными глазами, ни у меня, ни у брата рука не поднималась, но находились охотники лишать их жизни за потроха… А вот перед внезапно возникшей необходимостью прикончить пятнадцатипудового, втрое более тяжелого, чем был тогда я сам, кабанищу я, честно говоря, спасовал. И даже не совсем от жалости: колоть такого хряка — это все равно что идти на медведя с рогатиной: тут до жалости, пожалуй, и дело дойти не успеет — просто страшно… Да ведь и сноровки на такие дела нет.

Так мы с неделю ходили все (и я больше других), повесив носы на квинту. И вдруг маму осенила счастливая идея. Она вспомнила про одного очень уж немолодого мишковского жителя — Семена Даниловича Данилова.

Семен Данилович этот был свояком главного волостного мясника и прасола Дмитрия Саврасова. Во дни «пик», которые случались у того перед михайловскими ярмарками, да и в другие табельные дни, Дмитрий Саврасов подряжал родственника на помощь по убойному делу, и Семен Данилович давно уже стал опытным специалистом по нему. Куда же и обращаться, если не в Мишково?

Красивым ярким солнечным днем, перед самыми святками, я сел на легонькие саночки-бегунки (недалеко-то недалеко, да морозит изрядно!) и поехал в Мишково с одним только опасением — дома ли мой Семен Данилыч? Семен Данилыч оказался дома, и даже более чем дома. В рубахе и белых с розовой ниткой подштанниках он слез с печки и, не одеваясь, сел рядом со мной на лавку — закурить.

Вид у него был какой-то не очень здоровый. Он с натугой кашлял, и густо-коричневые, как у турка, глаза его слезились — видимо, от насморка. Крупный, красивый старик с широкой бородой в легкую проседь и на две стороны, он сидел возле меня, опершись о скамейку руками у самой стенки, за спиной, и выжидал, что я скажу о цели моего приезда.

Так как работа, на которую я намеревался подрядить его, намечалась не на сегодня и не на завтра, кашель и насморк старика не могли помешать нашему договору. Но, конечно, нечего и думать было так, с места в карьер, раз-два, выложить ему, что мне от него надо. Да поступи я так, меня последний мальчишка-собадражник засмеял бы за такую невежливость…

Разумеется, я знал этикет и начал переговоры честь честью о морозах, о том, что, верно ведь, зима идет по лету: была к?ло троицы жара, вот теперь как раз морозы-то и схватили… О том, что надо подумать: давно ли покров был, а гляж-ко, уже и сочельник на носу…

Вот отсюда мне было уже вполне сподручно перейти ко всехристианскому обычаю колоть под рождество свиней и к вопросу: не возьмется ли он, опытный мастак, Семен Данилыч, оказать по старому знакомству мне эту «суседскую» услугу?

Семен Данилыч, услышав такое, замотал головой и замахал руками, как приговоренный к казни.

— Ой, не-не-не, Левантин Василич! — кашляя и пуская во все стороны струи зверского самосада, от клуба которого задохнулся бы и слон, проговорил, почти простонал он. — Что говорить?! Калывали мы боровов, бывало, и — многих калывали, Василич… Ну, теперь не! Теперь все твое, Семен Данилыч! Отработал время — залезай на печку, упирай валенки в стяну, отогрявай бока! А велик ли подсвиночек-то, Василич? Пудиков, говоришь, под пятнадцать? Да уж, это хорошо. Это — слава богу! Боровок так боровок… Ну — сам видишь — где уж мне уж? С чево, не знаю, прицепилась ко мне кашель эта — и бьет, и бьет, ижно блявать мутит иным делом. Закурю — быдто полегшает, а потом с однова и бьет, и бьет, и бьет… Мне теперь на придворок сходить и то — сам не знаешь как. Вон, шубу надевши и в сени-то вылезаю…

Он и на самом деле стал тяжело дышать. От него повеяло сухим жаром, как от лихорадящего. Он держался левой рукой за сердце, полуприкрыл глаза… Худо человеку…

Я, понятно, сочувствовал чужой беде, чужой немощи… Разговор у нас, вообще-то говоря, получился отличный: низкое малиновое солнце светило по-над снегами прямо в маленькое толсто заросшее сказочными перьями, пушистыми хвостами, серебряными вайями оконце. В одном месте верхнее звенышко было продышано — глядеть на улицу, пока не замерзнет опять, — и сквозь круглую проталинку видна была такая же сказочная, «прихотью мороза разубранная», как у Фета, плакучая береза у ворот. На ее ветках и на узорах окна острыми рубиновыми, сапфировыми, изумрудными искрами вспыхивали солнечные лучи…

И думалось мне, что вот ведь в такой же небось избе, в таком же злом недуге — «бивали мы, калывали мы шведов, а теперь — нет, все теперь наше!» — мог сидеть лет двести назад Александр Данилыч Меншиков в березовской бедной избе. Такой же малиновый январский свет падал в косящаты окошечки к Ивану Калите и в щели изобки Волка Курицына, а еще тысячелетие назад — и в терем Василисы Прекрасной или в продушины хибарки Бабы-яги.

Так было с тех давних пор и до самых последних времен. А вот случилось что-то, и чувствуется уже, что пройдет еще сто лет, и иском не сыщешь нигде ни таких подслеповатых окошечек с морозными росписями по ним, ни вон пестрой красно-зеленой, золотой самопрялки в углу под божницей, ни русской печки на полизбы, ни деревянной, по грудь человеку, ступки у двери — толочь льняное и конопляное семя, а подгодится — так и сизую вересовую ягоду на крепкое псковское можжевеловое пиво.

— Ну, так, значит, ничего не получится, Семен Данилович? Ведь мне-то — не сегодня, не завтра: дело и подождать может…

— Ой, не-не-не, Василич, и не уговаривай! — завел он снова свою жалобную песню. — Сам видишь, какой я стал: и до двярины-то дойти, и то в превяликую силу…

Он еще не договорил этих слов, как громко, с размаха, хлопнула не эта, а наружная дверь на крыльце. Кто-то с силой и наспех затопал в сенях по половицам заколяневшими на морозе валенками, взвизгнула та самая «двярина», до которой еле-еле доходил теперь былой победитель самых тяжеловесных кабанов, и на пороге, не имея, видимо, ни минуты времени даже, чтобы заглянуть или ступить вовнутрь, даже не заметив меня, стал «старый м?лец», а по-русски сказать — тридцатилетний холостяк, Василий Большаков — кряжистый, с могучим затылком, выпуклыми рачьими глазами и — силы непомерной…

— Дядя Сеня! — задохнувшись от спешности и от бега, еле выговорил он. — Вересимовские скрозь деревню едут!

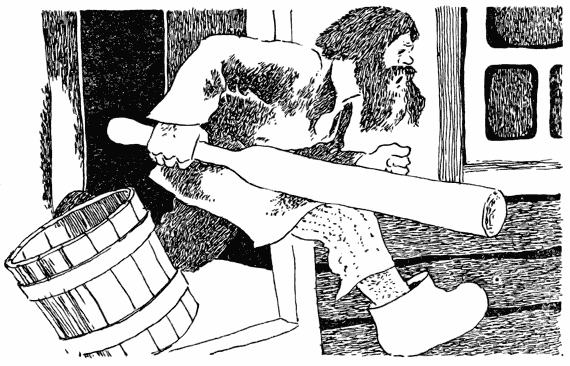

И тут я не успел даже ахнуть. Болящий старец взвился с лавки прыжком, которому позавидовал бы двухлетний ягуар. Испустив нечленораздельное рычание, он одним махом попал обеими ногами в обрезанные по полголенища валенки, неуловимым движением выхватил из маслобойной ступки полутораметровый дубовый пест и, не накинув на плечи даже полушубка, лежавшего на кровати у самой двери, исчез, точно его ветром сдуло, отстав разве на полминуты от Василия.

Я остался один в некотором недоуменном раздумье.

Я представления не имел тогда, кто такие «вересимовские», — в тот день я впервые услышал это название. Я тем более догадаться не мог, почему их до такой степени необходимо бить, что даже еле живой дед в домотканой холщовой рубахе и таких же нижних портках кидается из теплой избы на тридцатиградусный мороз, лишь бы не упустить представившейся возможности. Я сидел, ничего не понимая.

Потом скрипнула дверь из второй, задней избы. Появилась жена Семена Даниловича, запамятовал ее имя, как будто Дарья, Дарушка.

— Видали пса сивого? — спросила она у меня с озабоченностью, смешанной с любовным восхищением. — На осмой десяток перевалило, а — на поди! Вересимовские скрозь деревню на Погост поехали, так он голый, только что отопки на пяты набивши, побёг тых вересимовских бить… Быдто без яво не побьют… Ну уж и етот Васенька-большачёнок, погоди, достану я до его, я ему патлы-то укорочу. Это ж надо придумать, к кому за помогой прибег! Да провались тые вересимовские.

— Постой, постой, Дарья Тимофеевна, — улучил я минутку вставить слово. — А откуда они взялись-то, вересимовские эти?

— Как это — откуль? — резонно ответила мне Дарья, открывая печную заслонку и наполнив избу сладким дурманом горячего печеного хлеба. — Надо думать — с Вересимова…

— Да понимаю я, что с Вересимова, — возмутился я, — так почему же, если они с Вересимова, так мишковцам их непременно бить нужно?

— А пес их знает, Василич, — услышал я ангельски спокойный ответ. — Как увидят, так и бьют. Мы — ихних. Оны — наших…

Минут через двадцать старый воин вернулся. Даром что он был в одном исподнем на тридцатиградусном морозе: от него пар валил. Скинув с ног валяные обрезки, он первым делом зачерпнул из кадки у двери холодной, со льдинками, воды и жадно напился. Потом, все еще не переводя дыхания и ни разу не кашлянув, сердито ткнул пест в ступку и сел на ту же скамью возле меня.

— Да не, не переняли! — отмахнулся он от безмолвного вопроса жены. — Где их переймешь? Оны что зайцы: по следам видать — сразу за Матюшихиным гумном свярнули, да — целиком, целиком — и на Марковскую дорогу. Ну, народ — туды, сюды… Ау! Разве догонишь? Эх, надо бы нам с Васькой прямо прогоном бечь…

Весь еще полный своей древней ушкуйниковской ярости, он вдруг уперся взглядом в меня.

В тот же миг из него, как из надувной резиновой игрушки, вышел весь воздух. Он сгорбился, ссутулился… Мучительный кашель затряс его. Протянув дрожащую седо-волосатую руку, он достал капчук с самосадом, свернул крученку…

— Так боровок-то, говоришь, ничаго, Василич? Ну что ж, это хорошо! Это — от бога милость. А я… — Он искоська глянул все же в мою сторону. — А я — не! Куды уж мне? Совсем я плох стал, Василич… Вот, поверишь, еле хожу. Кашель эта, как прицепилась, так и бьет, бьет…

Ну, нет! Он не поймал меня на этот жалостный тон: боровка моего ему пришлось-таки заколоть. Он произвел эту жестокую операцию с профессиональным блеском, хотя боров потянул не четырнадцать, как мы предполагали, а все шестнадцать пудов живого веса…

В чем же заключалась причина вражды между вересимовцами и мишковцами? Мне не сразу удалось распутать сложный узел этого спора, потому что сами мишковцы (вересимовцев я так и не увидел за всю свою жизнь ни одного), по их же словам, «были в тых дялах — что темные бутылки».

Всем и каждому в волости было известно: если одиночный мишковец собирается в Новоржев, ему не следует рисковать, ехать прямопутком, сквозь маленькое Вересимово: за его здоровье и даже жизнь в этом случае трудно будет поручиться.

Но и вересимовцы всякий раз, как им надобилось попасть в Михайлов Погост наш — на ярмарку или «мало ли за чим», — сильно рисковали. Они в таких случаях собирались целыми ватагами, гнали коней во весь мах и по первой тревоге готовы были, как в тот раз, уклониться от прямой встречи со своими ненавистниками.

— А почему? А потому, Васильевич, что это — ба-а-а-льшое дело! Это еще когда тебе — до слобожденья, надо быть, крестьян — жили-были два барина, теперь никто уж не помне — какие. Скажем, к примеру, одного звали Философовым, вот, как в Бежаницах живут господа, а другого, допустим, Брянчаниновым. Так вот, наше Мишково было, примерно сказать, брянчаниновское, а тое Вересимово — философское. И вот тые баре от неча делать взяли да и поссорились. Кто говорит — из-за девки, кто болтает — в карты один у другого женку отыграл. Не скажу праведно: это ж тольки нашим самым старым старикам ихние деды рассказывали. Ну, только ихний-то барин собрал охоту — егерей, коней, собак, народишко — да приехал к нашей якольдевской мяже, да не разбиравши правды и пустил их по барским и по мужицким нивам; все и смесил… А наш барин шибко в гнев вошел: взял свои народы, да и поехал к тому Верясимову, да все у них потравил, а мужиков, которые не убегли, побил сильно… Ну… Кто его, конечно, знает, так это было или не так, может — правда, а может — и сказки… Ну ж, коли тые проклятущие вересимовцы скрозь нашу деревню поедут — тут уж ни-н-нного человека в избы не останется: кто кол схвате, кто — ось тялежну, и онно: «Бей верясимовских!» И — бьем. А за что бьем — хорошо не знаем!

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОК