XXII

XXII

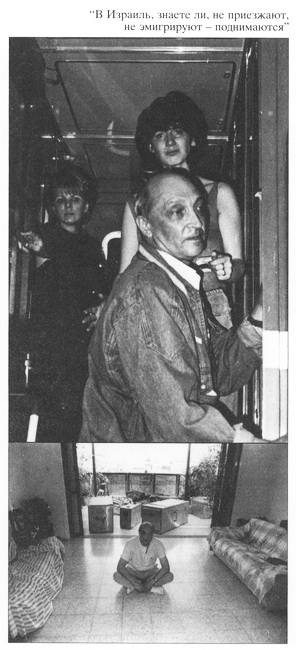

Куда завели меня воспоминания? В Неаполь 60-х из Тель-Авива 90-х. Пора возвращаться назад.

Для чего наш брат актер пишет мемуарные книги? Не только мемуарные — многие стали и впрямь писателями из актеров — Шукшин, к примеру. О поэтах уже не говорю, один Высоцкий чего стоит. Да ведь и Саша Галич начинал как актер, даже Вика Некрасов актерствовал. А драматурги? Ну, скажете вы, это традиция: Шекспир, Мольер — из вашего цеха. Правильно. Но мемуары зачем? Ну, Станиславского — понятно, «Моя жизнь в искусстве» — часть его учения. У Михаила Чехова тоже так дело обстоит. У великого чтеца Закушняка — учение об искусстве слова. Ну а вот я, например, зачем? Качалов и Москвин книг не писали, они играли, а я?

Я отвечу — не за всех, за себя: если что-либо пережитое не сыграно, не поставлено, не охвачено хотя бы на страницах дневника, оно как бы и не существовало вовсе. А так как актер и даже режиссер — профессия зависимая, зависящая от пьесы, сценария, денег на фильм или спектакль, то некоторым из нас ничего не остается, как писать: кто, что и как умеет. Доиграть несыгранное, поставить ненаписанное, пропеть, прохрипеть, проорать, прошептать, продумать, переболеть, освободиться от боли. И каждый в своей книге увидит себя, как в зеркале. Сам не увидит, другие помогут разглядеть. Ты ведь в книге не актер, что на режиссера свой провал свалит, на плохую пьесу сошлется, на бездаря-партнера, на дуру-публику. В книге ты весь на ладони. Актер, даже самый что ни на есть талантливый, он все-таки чужие слова говорит. Про череп шута Йорика, про шапку Мономаха, про все на свете. И режиссер ему музыкой помогает, светом, монтажом и мизансценой.

Актер может быть не образован, не умен, не культурен и даже плохо воспитан. Но на сцене или на экране он бывает богом. Актер думает спинным мозгом. Как это сказала Раневская: «Талант как прыщ, он может вскочить на любом лице». Что за странная профессия, право? Актерами рождаются — папа с мамой произведут на свет дитятю, у которого неизвестно отчего с возрастом будут именно такие черты лица, глаза, голос, мужественность, сексуальность и обаяние, что все это в сочетании с текстом роли, поступками и чувствами изображаемого им персонажа даст невиданный эффект. Он в жизни может быть дурак дураком, но автор написал ему монолог о дураках, и — глядишь, на сцене умница и иронист. Он прочитал в жизни две книжки, одна из которых — его сберегательная, а на сцене — профессор, рассуждающий о природе подсознательного. В жизни тряпка и барахло, на сцене — король Лир.

Даже в профессии гораздо более интеллектуальной, в режиссуре, подобный разрыв не слишком очевиден. Режиссеру фильма или спектакля достаточно почувствовать пластический образ спектакля или фильма, его графику, темпо-ритм, пластический строй, и, пренебрегая знаниями времени и места, мировым опытом, наплевав даже на культурные и религиозные ценности страны, где происходит действие пьесы или сценария, — он поставит спектакль или снимет ленту, которую назовут гениальной и даже объяснят, почему она таковой является. Режиссер ведь не придумывает сюжет, не пишет текст — за него это уже сделал автор.

Еще и поэтому у режиссеров такая тяга к классикам — писали лучше. Ум, автор, его талант проверен временем. Драматургу, если он дурак, темен и необразован, скрыть сие обстоятельство много труднее, чем режиссеру. Автор, как он это ни маскируй, тут или там, репликой или шуткой, обнаружит свои тайные пороки и свойства своего характера. Даже очень талантливый автор. Даже если у него замечательное чувство юмора и публика подыхает со смеху — настанет момент, и чуткий зритель или читатель пресытится и этим. От писателя-лирика, высокого поэта читатель подсознательно ждет разрядки в иронии или шутке, от смехача — глубины и лирического монолога. Классики это дело секли не раз, — а кто не сек, пылится на полках библиотек.

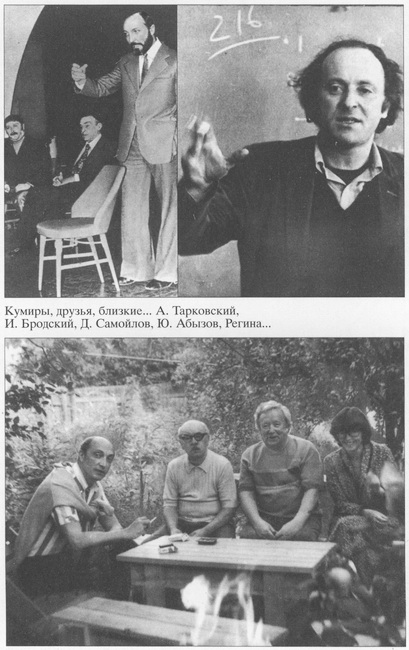

Гоголь в поэме «Мертвые души» завидовал поэту, что пишет лишь о высоком, и лукаво жаловался на тернистый путь сатирика, копающегося в низких людских пороках. Сегодня как раз можно позавидовать талантливому сатирику: высокий строй мысли не в моде. Чистому лирику много труднее пробиться к читателю и зрителю. То же и в актерских книгах: хочешь широкого читательского успеха — шути на всю железку, бай байки, трави баланду; если ты к тому же популярный актер — побольше своих фотографий со знаменитыми друзьями; очень хорошо, если кто-нибудь из них подарил тебе фото с надписью и нарек тебя «блистательно талантливым», — не брезгуй, помести в книгу. Читатель это уважает. Больше имен и как можно больше сплетен и баек.

Помнишь заповеди: не укради, не убий, не прелюбодействуй, не возжелай жены ближнего своего… Вспомнил? Так вот, поступай с точностью до наоборот. Укради мысль, убей хамской эпиграммой врага или друга, что одно и то же, прелюбодействуй с чужой женой хотя бы на бумаге или напиши, что прелюбодействовал, — кто проверит? Одну заповедь — новую! — выучи: не утоми! Назови свою книгу: «Похождения дрянного мальчишки» или лучше так — помнишь? — «Я — Пеле», «Я — Эдичка», «Я — Шурик». А ты еще короче: «Я — говно». Но главная заповедь — «Не утоми», читатель сегодня и так утомлен, у него и без твоей писанины забот хватает, он не для того свой последний рубль, шекель, доллар, грош отдал тебе, мерзавцу, чтобы ему скулы воротило! Ты понял? Не утоми! Мыслью — не утоми! И тираж тебе обеспечен.

Дальше реклама, презентация твоей книги, желательно с трансляцией по ТВ. Пригласи модных людей, больше знакомых рож, чтобы все пели, шутили и танцевали. Не забудь сексуальные меньшинства всех направлений: от них сегодня многое зависит. И спонсоры, спонсоры, спонсоры. Любые, но богатые. Новые русские и старые евреи — все, что угодно — старые русские и новые евреи. Главное, чтобы они пришли с подарками, хорошо бы с ключами от «мерседеса» или «вольво»; если «фольксваген» — пускай тащат прямо на сцену. Пойми: видеоряд, визуальность, видеоклип — прежде всего. Отлично, если сможешь привезти на презентацию в коляске свою внучку или внучку сына. Очень трогает! Тетя Маня простит тебе даже «мерседес». Бедные любят поплакать.

Никаких политических деятелей, учти — ни детей юристов, ни внуков детских писателей. Никого! Или, если без этого не обойтись, тогда всех разом: и Горбачева с Ельциным, и Руцкого с Черномырдиным. Без скандала с мордобитием сегодня не обходится ни одна приличная презентация. Если уж решился делать, то делай по-большому: бомонд так бомонд.

Очень хорошо освятить твою книгу молитвой патриарха. Откажется — зови муллу. Можно даже раввина, еще лучше — всех троих разом. Сотворите намаз черной икры на белую мацу под «Распутина» — обалденно! Очень эффектно глядятся сегодня казаки с погонами и портупеями.

Устрой аукцион одного — ты понял, одного-единственного экземпляра твоей книги и заяви тут же вслух, что остальной тираж ты сожжешь, а пепел прилюдно съешь. Они за твою книгу передерутся. Мэр Лужков подарит тебе за нее здание Моссовета вместе с театром того же имени.

Матрицу книги пришли в Израиль, и я «перепру» твою книгу на иврит, потом «перепрем» снова на русский, и, клянусь, ты не узнаешь собственного сочинения. Мы издадим твою книгу под новым названием: «Говно я!» и устроим большой теле-стеб. Шалом, ариведерчи, привет, алан, бай — твой коллега по ремеслу.

Как становятся актерами? И почему, казалось бы, нормальные мальчики и девочки, которые могли бы проектировать дома, лечить людей, строить самолеты или корабли, словом, приносить людям реальную ощутимую пользу, идут в актеры? Не идут же они в крестьяне или в рабочие! Не слышал я ни от одного городского мальчика или девочки, чтобы он или она сказали: «Вот вырасту и пойду в крестьянки!» И не идет она в доярки, а он — в дояры. Деревенские же пацаны, бывало, заявляли своим родителям, что поступят в актеры, и никакой ремень отца тут не действовал. Из дому сбегали и ехали в город поступать на сцену. Что в них говорило тогда? Жажда славы, успеха, красивой и богатой жизни? Ну девчонкам не давала спать мечта о своем лице во весь экран, но мальчишки?! Или в нашей профессии заключено женское начало и каждый актер — немножко баба?

Я лично стал актером просто потому, что ничем другим заняться не мог. Или не получалось, или было лень потрудиться, преодолеть себя… Одно время хотел стать врачом-хирургом. Пошел в морг, где трупы режут, — вырвало. Думал пойти в химики — отравился хлором. Проводил опыты в химическом кабинете, забыл открыть вытяжной шкаф — и угодил в больницу. Писателем никогда не хотел быть: видел перед собой пример отца и что у него была за жизнь.

Учился я в школе плохо — по всем предметам. Единственный урок, который мне нравился, литература. Устная. Письменная — нет. Надо было грамотно писать, учить правила, а я этого не любил с детства — учить. Запоминать наизусть — это да, вот это мне всегда легко давалось. И потом, какая радость перед своим классом выпендриться, стих прочесть, а уж если что-нибудь смешное — басня, это и вовсе мирово. И, очень ленивый от природы, боящийся какого бы то ни было физического труда, барчук, избалованный моей любимой няней Катей, я твердо решил поступить в артисты, «чтобы иметь святое право вовек уж никого на свете не любить», кроме самого себя. Страстно ненавидя любой труд и избегая его всеми силами своей души, не зная при этом, как же заработать на хлеб насущный, не шевельнув пальцем, я поступил в артисты, уверенный, что мое место там, где весело развлекаются на сцене, где пьют водку после спектакля, поют песни, читают стихи и лазят артисткам под юбки.

Ну а какого рожна, с чего, скажите ради Христа, человек идет в писатели? «Поэтом делаются или рождаются?» «Сначала поэта делают, а потом его рожают», — так ответил на этот вопрос поэт-имажинист Анатолий Борисович Мариенгоф.

Так какого рожна человек, что мог бы приносить реальную пользу другим, таким же, как он, почему-то выбирает ремесло щелкопера, которое когда-то и ремеслом не считалось? Трудно ответить — я не писатель, не литератор, я только записываю за собой от нечего делать, когда потрепаться не с кем. А еще — кто станет слушать мою трепотню? Для этого нужны время и силы, а люди, как правило, больше любят сами поговорить, и все больше про свое, что у них на сердце, порассуждать человек любит — и чтобы его послушали.

И тогда те, которым кажется, что они-то лучше других знают, почему Наполеон сбежал из горящей Москвы и что именно чувствовал Кутузов, когда получил об этом известие, и даже что он сказал и как перекрестился, — не треплются об этом по телефону, не выбалтывают в ресторане за рюмкой водки, не поверяют этого даже жене (зачем утомлять, ей детьми надо заниматься, а не глупости мужнины слушать) — садятся за стол и беседуют сами с собой, пользуясь при этом гусиным пером или шариковой авторучкой. И когда книжка выходит, то иногда, лишь иногда и далеко не у всех, выясняется, что Левушка хоть и зануда, и мусорный старик, но однажды за обедом нудил не зря; что Александр был-таки хоть отчасти прав, когда ни с того ни с сего проснулся, зажег свечу и стал скрипеть пером от гуся. Вот князь Павел прочитал в журнале — и Сашу похвалил. Денег за это маловато платят… Жаль…

Приведенные выше счастливые случаи с великими — редкость. На то они и великие. Как правило, все обстоит намного примитивнее. У меня, например. Бумагомарание — это, как известно, тяжкое заболевание. Его следует лечить, как геморрой или чесотку. Больной в данном случае настаивает на обратном: он утверждает, что его геморрой и чесотка проходят, когда он пишет, а деньги он клянется заработать чем-нибудь другим! Подучив иврит, он поступит в распространители билетов на ивритские спектакли и тогда, отделавшись от своих ошибок и заблуждений, купит обещанный сыну четырехколесный велосипед, а дочке — серебряную бутылку с золотой соской — и день и ночь отныне будет говорить с ними только про бабушку и дедушку, их репку и морковку, из чего они готовят цимес для их бедной усталой дочки, которую угораздило выйти замуж за бесчувственного эгоиста, и никакого отца, который даже не может построить дом, который уже построил Джек…

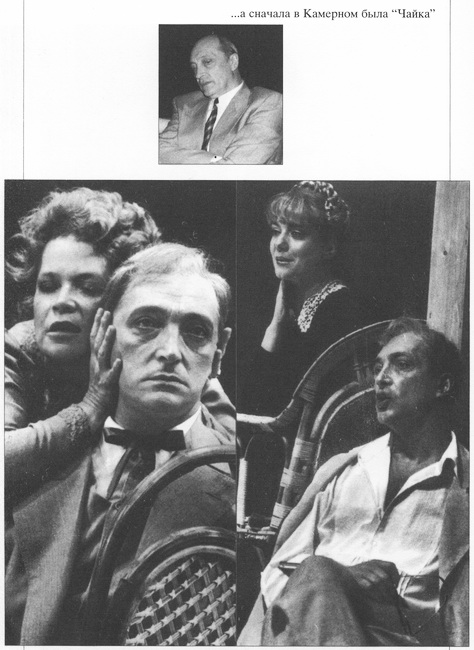

Актерские книги. Мы все разные, разные и наши книги. Я же, как и Юрский, к тому же режиссер, и книги наши отчасти режиссерские. Режиссер монтирует книгу, как фильм. По всем законам монтажа сейчас требуется эффектный израильский эпизод, какая-нибудь бомбежка, кровь, террор, политический митинг, Голаны, национальная вражда, взорванный автобус номер пять, которым я езжу каждый день в Камерный театр, или гимн мелиораторам, что превратили пустыни Израиля в сады, летчикам, молодым солдатам, в числе которых уже и русские, хорошеньким солдаткам с автоматами «узи», что здесь на каждом шагу: в кафе, на пляже, в дискотеке. А может, что-нибудь про все климатические пояса, что есть в маленьком и удивительном Израиле — Мертвое море и снега горы Хермон, про библейские и христианские святыни, про Песах и Пасху или про веру, которую я бы исповедовал, родись я здесь… Какую — иудейскую, христианскую?

Нет культуры вне религии. Но и выбор религии зависит от культуры, данной тебе от рождения вместе с большой или малой родиной. Что для молодого, родившегося здесь парнишки Иисус Христос? Не более чем Иешуа из Нацерета. Он для него — что для русского паренька Гришка Отрепьев, который, возмечтав о троне московском, объявил себя народу убиенным царевичем Дмитрием и привел чужие полки на свою родину. Иешуа — самозванец, что нарушил древний закон Моисеев, закон предков, закон Бога единого и много бед навлек на свой народ. Именем Иешуа — Христа творилось много разрушений, горя, и реки крови пролились народа Авраамова во всех коленах его. Это он знает с детства. Только потом этот израильский паренек открывает для себя чужую культуру, культуру христианского мира, которую изучает, начинает уважать и обнаруживает, что Иешуа из Нацерета — Иисус из Назарета. Что для миллионов, живущих на земле, он сын Бога и сам Бог.

Молодой израильский парнишка, даже если он сверхлюбознателен и взял себе за труд вникнуть, изучить новозаветную литературу на чужом языке, вряд ли уверует в чужого Бога, даже если этот Бог, по крайней мере наполовину — еврей. Он будет уважать чужую веру, но ждать от него, что он примет душой и сердцем эту веру, было бы по меньшей мере странно. И он останется при своей, будет изучать свой Закон, который лишь реформировал Иешуа из Нацерета. Он будет чтить и соблюдать святую субботу и жить в традициях его предков.

Он, существуя в этом прекрасном и яростном мире, может разувериться и в своем Боге, отойти от Закона, невзлюбить своих раввинов и ультрарелигиозных, но вряд ли он при этом примет другого Бога, другую веру. Он скорее всего не станет воинствующим атеистом и будет уважать любые традиции, но с долей скепсиса и недоумения посмотрит на тебя, еврея из России, для которого Иешуа — Иисус Христос, Вера, Надежда и Любовь.

Так что родись я в Израиле и воспитывайся здесь, ходи тут в детский сад, школу, университет, пройди я здесь армию, хлебни все, что хлебнули молодой израильский паренек и его родители, деды и прадеды, будь они даже из России, полагаю, что в христианскую веру меня могло бы обратить лишь чудо.

Я задаю себе вопрос: изменились ли мои взгляды, убеждения, претерпела ли моя христианская вера какие-либо существенные изменения с тех пор, как я живу на Святой Земле?

В главном, безусловно, нет. Если говорить высоким штилем, я также занят поисками Бога в себе и пытаюсь бороться с дьяволом — опять же в себе. Я так же, как и в России, не блюду постов, отношусь к служителям церкви в зависимости от того, с кем лично веду беседы, я также часто перечитываю Новый Завет и притчи Ветхого Завета и постоянно, постоянно обращаюсь к Толстому и его книгам. Прочтя здесь книги Бердяева (я припозднился), вновь стал перечитывать что-то из Достоевского — «Идиота», «Бесов», «Карамазовых», пытаясь понять, почему философ Бердяев полагает, что «Великий инквизитор» — это вершина вершин в постижении религиозной истины не только у Достоевского, но и вообще в духовной русской литературе. Но в который раз я тем не менее отдаю предпочтение мучительным исканиям еретика Толстого.

Нет, в главном все по-прежнему. В частностях, наверное, изменения есть. Здесь время как-то сплющивается. Дохристианское, древнее, проступает явственнее, а христианское, приблизившись и обретя реальные черты, кажется произошедшим чуть ли не вчера. Здесь делаешься как-то терпимее к происходящему в мире, внимательнее вникаешь в разные доводы даже политического толка, наблюдая происходящее в израильском ли Кнессете или в российской Думе, вслушиваясь во всевозможные теледиспуты и телеспоры.

Два молодых актера из России (не стану называть их имен) с одинаковой истовостью углубились в религию. Оба евреи. Один, православный, все более и более подчиняет свою жизнь законам православной церкви и его учениям, требованиям, установкам. Другой с неменьшим рвением блюдет субботу, изучает кабаллу. Я же, любя их обоих (впрочем, и они дружны между собой), живу, тружусь и верую по-своему, как умею, как могу.

Мы сидим с моим старым другом Булатом Окуджавой и его женой Олей на моем тель-авивском балконе. Булат постарел. Семьдесят. А кто из нас молодеет?

Мы знакомы с 50-х, почти сорок лет. Булат — это целая эпоха. Однажды московский таксист сказал мне: «Товарищ Козаков! Играйте, как следует! Не забывайте, что вы живете в эпоху Аллы Пугачевой. Старайтесь!» Сказал доброжелательно.

Мы все разные, и эпохи у нас неодинаковые. Я так и вовсе во многих эпохах живу. Одна из них — Булатова.

Булата в Израиле любят. Его любят повсюду. И в России. Может быть, именно поэтому те, кому только кажется, что они любят Россию, топчут его пластинку ногами и злобствуют в печати, не ведая, что творят. Булат, по-моему, все просек: и про нашу тутошнюю жизнь, про наши бесхитростные радости, про нашу неизбывную боль.

Тель-авивские харчевни,

забегаловок уют,

где и днем, и в час вечерний

хумус с перцем подают.

Где горячие лепешки

обжигают языки,

где от ложки до бомбежки

расстояния близки.

Там живет мой друг приезжий,

распрощавшийся с Москвой,

и насмешливый, и нежный,

и снедаемый тоской.

Кипа, с темечка слетая,

не приручена пока.

Перед ним — Земля Святая…

а другая далека.

И от той, от отдаленной,

сквозь пустыни льется свет,

и ее, неутоленной,

нет страшней и слаще нет…

…Вы опять спасетесь сами.

Бог не выдаст, черт не съест.

Ну а боль навеки с вами.

Боль от перемены мест…

* * *

Теперь, когда книга закончена, я хочу испросить прощения у всех, с кем прошла моя жизнь. У всех, кого я когда-либо в ней повстречал, с кем работал вместе, о ком писал, словом, у всех разом: у всех жен, у всех детей и внуков, у всех, с кем дружил и враждовал. Будем считать, что сегодня у меня великий религиозный праздник, который есть и у христиан, и у иудеев, наверное, есть и у мусульман, и у кого-нибудь еще, — день прощения.

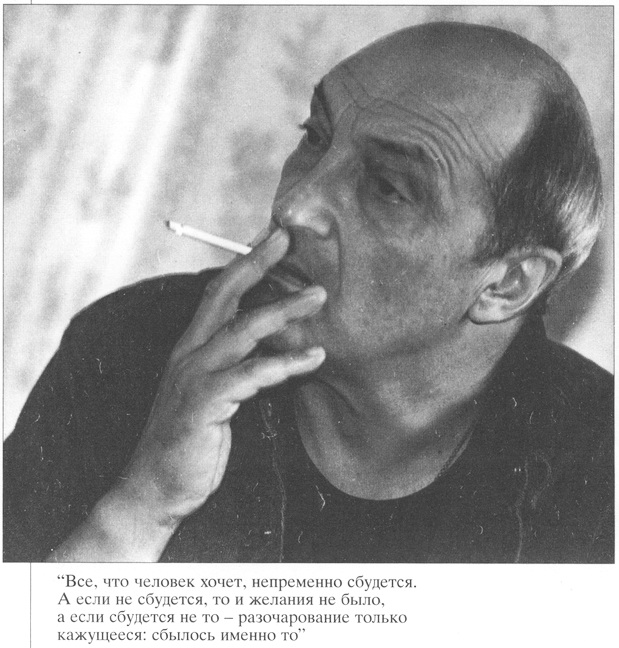

Когда наступит день моего прощания — не знаю и знать не хочу. Но день прошения о прощении для меня наступил сегодня, 23 октября 1995 года, когда завершаю мои заметки. Писал я их быстро, меньше месяца. Ведь многое было написано раньше и ждало своего часа. И вот я собрал книгу. Что-то не вошло, не попросилось встать в монтаж. В собранном, смонтированном, во вновь написанном я, наверное, опять кого-то обидел, задел, не был объективен. Если я не прав, простите меня. А я заранее прощаю вас за любой суд надо мной.

Простите мне обиды, вольные и невольные; знаю, что не раз еще упаду, и опять грехи, как черные горы до неба, встанут надо мной, а я сам сожмусь в комок, боясь открыть глаза и начать новый день. Все это мне хорошо знакомо по прежней и по теперешней моей жизни. И страшно, и тоска. Боже мой, какая тоска!..

А бывает и так: проснешься и увидишь, как жена кормит маленькую Зойку, Зойку-третью — ей сегодня два месяца, она уже мне улыбается, — и станет весело на душе. А Мишка-маленький, Михаил-третий, чистит зубы и что-то напевает при этом то ли по-русски, то ли на иврите. Сейчас мы сядем в машину, и я отвезу его в школу. Потом смотаюсь на пляж и поплаваю всласть. Выпью вкусный кофе в приморском уютном кафе, где официанты уже меня знают, и мне не составит никакого труда обменяться с ними на иврите парой ничего не значащих фраз. Я раскурю свою трубочку и стану думать о какой-нибудь хорошей пьесе или роли, которую неплохо было бы сыграть, о Шейлоке, о Лире. Скорей всего я их никогда не сыграю, но думать о них интересно. А еще здорово, что вечером меня ждет свидание с другом из Москвы, и мы всласть сможем потрепаться с ним «о Шиллере, о славе, о любви», сидючи у меня на открытом балконе, и рюмкой доброй водки помянуть ушедших друзей и выпить за ныне здравствующих.

И я, конечно же, не удержусь и почитаю ему стихи, первые, что придут в голову, а он посмотрит на меня и скажет: «Все-таки ты чертовски счастливый человек, Мишка!» И будет прав. «Стыдно быть несчастливым» — как писал еще один наш общий друг, и хотя жизнь быстротечна, и вся-то она — моя, по крайней мере, самое главное в ней вместилось в мою не слишком объемистую книгу, но как не процитировать известное: «Что сказать мне о жизни? Что оказалась длинной». Как будто даже она была не одна, а их было много.

Какое у меня право не чувствовать себя счастливым, если я повстречал всех, о ком написал — пусть бегло — на этих страницах! А сколько хороших, интересных людей, которые осчастливили меня иногда мимолетной встречей или удостоили своей многолетней дружбы, остались за переделами моих заметок? Но ведь они были, были, эти люди.

Жизнь ведь тоже только миг,

только растворенье

нас самих во всех других.

Как бы им в даренье.

(Б. Пастернак)

А я ведь слышал живой голос написавшего это — разве не чудо?!

Когда я впервые увидел устрицы в парижском ресторане «Куполь», мне вспомнился другой голос, тоже слышанный мною, низкое, глуховатое, ровное контральто:

Свежо и остро пахли морем

на блюде устрицы во льду.

(А. Ахматова)

Я читал вслух стихи про Гвадалквивир, сидя в кафе на берегу Гвадалквивира, болдинские стихи Пушкина я читал болдинцам, сахалинские записки Чехова — на острове Сахалин. Я, как и написавший про храм Баграта Арсений Тарковский, бывая в Грузии, «входил в расколотый кувшин, в пустынный храм Баграта». Я, прикоснувшийся к текстам Гоголя, увидел его прекрасное «далеко», его Италию, своими собственными глазами. Я слушал любимые джазовые мелодии, когда их играли черные джазмены в Гринвич-Виллидж, и органные фуги Баха в костеле его города; я наслаждался картинами Эль Греко в его доме в Толедо; я видел гранитную усыпальницу Наполеона и скромную могилу того, кто сумел объяснить нам не только про Бонапарта, а про все, что с трудом поддается объяснению.

Рюмка водки, выпитая с бывшим политическим зэком в Норильске, меня радовала не меньше, чем виски с содовой в нью-йоркском ресторане Роберта де Ниро в компании с Михаилом Барышниковым. Радость от стремительного спуска на лыжах по уральским горам в деревне Черной, когда ноги в валенках и другие мальчишки несутся рядом, ни в чем не уступает веселью на празднике испанского фламенко в Барселоне. Ночь с польской девчонкой так же греховно-сладостна, как с длинноногой кинозвездой России. Аплодисменты в Сыктывкаре радуют точно так же, как на фестивале в Эдинбурге. Можно жить в апартаментах «Хилтона» и наслаждаться комфортом «Шератона» в Вене, но ночь на сеновале, запах сена и ночные звезды в глухой деревне Богоявление, где пьют самогон из граненых стаканов и где голодный медведь однажды забрался в амбар и, сломав самогонный аппарат, напился допьяна и уснул неподалеку, — оставляет такое же яркое воспоминание.

Можно почувствовать себя гением, когда в тебе рождается живое актерское чувство на провинциальной сцене в Полтаве, и испытать чувство щемящей пустоты и ничтожества на прославленной сцене МХАТа. Приятно, когда тебе вручают премию в Георгиевском зале, но вдвойне приятно, если свой фильм ты смотришь без стыда спустя годы. Искусство тем и замечательно, что оно зеркально явлению, зеркально Творцу.

Ты можешь обмануться сам, обмануть миллионы людей, получить все звания и премии мира, от грамоты школьной самодеятельности до американского «Оскара», тебя вознесут и коронуют при жизни, — но зеркало навсегда сохранит оставленный тобою след, и его уже ничто не исправит и не испортит. Оттого так страшно и мучительно, вступив в соревнование с самим Создателем, творить иную реальность. Но нет ничего и слаще этого соблазна.

И хотя в кайф прочесть «Сретение» Бродского в самом Назарете или читать Пушкина на Святых горах, но в конечном счете — не все ли равно, где молиться Богу: в иерусалимском ли храме или под иконкой в деревенской избе. Важно, чтобы молилась душа и чтобы молитва твоя была услышана. Вот когда душа молчит, а небеса пусты, страшно. Тогда тебе остается лишь суд людской, и нет тебя ничтожней на земле.

Пишу — и понимаю, что банален в своих доморощенных умозаключениях. Чувствую, что пора остановиться и опустить наконец занавес: сейчас, секунда, еще реплику! Крутятся какие-то чужие строчки, не мной придуманные:

Но пока мне рот не забили глиной,

из него раздаваться будет лишь благодарность.

Да, близко, но не так, не так следует закончить мою книгу. А как? Как?? А никак. Вот и ответ. Никак. Поставь многоточие, вези сына в школу, потом ступай на море, выпей свой кофе, поезжай в магазин и купи водки и жратвы, чтобы достойно встретить московского друга. И смотри, счастливчик, не напивайся до зеленого змия — годы уже не те.

1995 г.,

Тель-Авив

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

XXII

XXII Полицейские мне сильно помогли. Они познакомили меня… или, скорее, показали мне добрую улыбчивую официантку. Я стала возвращаться к ресторану каждый день. Я подходила с заднего входа и смирно ждала около мусорных бачков, пока она не появится. Она показалась мне

XXII

XXII В те самые годы, когда мировоззрение Чаадаева приняло свой окончательный вид, на глазах Чаадаева складывалось и формулировалось славянофильство. Исходя из иных основ, оно выставило те же два положения – о полном своеобразии русского народа и о его провиденциальной

XXII

XXII Дела в Адмиралтействе в 1912 году получили резкое ускорение. Новый министр оказался человеком с весьма неортодоксальными идеями.Одной из них оказалась мысль о полном выводе флота с Мальты, что встретило резкий протест и в МИДе, и среди адмиралов средиземноморской

XXII

XXII В сентябре Чeрчилль получил от Сталина два послания подряд, оба с требованием немедленной, срочной помощи. Помощь эта должна была быть оказана вот в каком виде:«переброски 25–30 английских дивизий на русский фронт – или в Архангельск, или – через Иран – в южные районы

XXII

XXII В городе Галле, в большом некрасивом доме на площади Штейнтор, где размещалась в то время Советская Военная Администрация провинции Саксония-Ангальт, Чохов и Воробейцев встретили нескольких офицеров, выехавших с ними одновременно из Карлсхорста. Они все пошли прежде

XXII

XXII Лубенцов с Яворским действительно занимались «школьным вопросом». Это был непростой вопрос. Учителя сплошь состояли раньше в нацистской партии. Учебники из-за их ярко выраженного фашистского характера пришлось запретить. Из Альтштадта предложили организовать

XXII

XXII Из всех вопросов, какие я задал Фейнману, один всегда выделялся особенно – то был мой последний вопрос: кто вы как человек, и как карьера ученого повлияла на ваш характер?Ему вопрос не понравился – слишком уж он психологичный.Но он на него ответил.С поправкой на его

XXII

XXII Максим:И еще об окулистах, это — семейное предание. До войны отец поехал с концертами в Турцию и там заказал себе очки. Через два дня пришел, заплатил деньги. Мастер ему говорит: «Я вам такие замечательные очки сделал». «Спасибо». Тот опять: «Смотрите, какие очки… Вот я их

XXII

XXII После святок нужно опять приниматься за уроки.Как-то, придя с нами здороваться, мама заметила на моем лице сыпь. Она встревожилась, приложилась губами к моему лбу, чтобы почувствовать, нет ли у меня жара, спросила меня — не болит ли у меня голова, и велела показать

XXII

XXII Но, может быть, даже тогда, когда Врубель всей душой наслаждался пением Нади на хуторе, участвуя в разработке роли Мими, вникая во все тонкости этой роли, помогая довести ее до совершенства, он еще не понимал до конца, как важны для него эти репетиции, эти занятия, как

XXII

XXII ЕСЛИ СЕВЕРНАЯ ИТАЛИЯ стоит до известной степени особняком в истории итальянской живописи, то Средняя Италия во главе с умбрийской школой, напротив, все более входит в соприкосновение с главным руслом художественного развития, и ее живопись в подготовке классического

XXII

XXII Этого нового монархиста невозможно зачислить в классики (классицисты) или романтики. «Поехал классик — вернулся романтик»; нет, хоть в этом есть доля правды, но в целом такое определение было бы неверно.Карамзин в принципе не помещается в эти внутренние литературные

XXII

XXII Душевное состояние Пола непрерывно изменялось.На смену живости пришло пассивное безразличие, затем безразличие сменилось боязнью открытых пространств и новых, незнакомых людей. Боязнь открытых пространств называется в психиатрии агорафобией, Пол был болен этой

XXII

XXII Рассвет 30 апреля застал Амоса в бодрствующем состоянии: он пытался привести в порядок собственные мысли, по десять раз подряд повторяя речь, предназначенную для защиты диплома. Услышав пение петуха, он понял, что поспать уже не удастся; взволнованный донельзя, он