XVI. Солдат Балка Полка

XVI. Солдат Балка Полка

1

В последние пятнадцать — двадцать лет Тихонова неизменно ставили рядом с Фединым в ряду окостеневших литературных чиновников. Это грубая ошибка: разные люди и разные судьбы. Федин был человеком политическим, до 1921 года он состоял в партии большевиков, для него фраза: «Я вышел из партии, у меня тяжелая полка с книгами, я пишу» (Лит. записки. И. 1922. С. 28) — не случайно оказалась первой точкой отсчета отношений между ним и государством — отношений, о которых я — плохо ли, хорошо ли — рассказал на предшествующих страницах.

Трудно представить себе, но в автобиографии, напечатанной там же, Тихонов выразил свое отношение к тому, что произошло в стране, совершенно иначе: «С комиссарами разными ругался и буду ругаться». Не думаю, что он когда-нибудь ругался с комиссарами, а уж о том, осуществил ли он свое намерение, нечего и говорить. У него (как и у меня) не было определенных политических убеждений. Смелая фраза была, по-видимому, продиктована стремлением отгородиться от комиссаров в литературе, защитить от них поэзию, утвердить свое право на свободу в искусстве — подобные наивные мысли еще брезжили тогда в наших неискушенных умах. Эта аполитичность видна, кстати сказать, и в ранних стихах Тихонова, скажем в его балладах, содержание которых можно с равным успехом отнести и к белым, и к красным. В «Песне об отпускном солдате» речь идет о егерях — подобных стрелковых частей не было в Красной армии, а в царской были. В «Балладе о гвоздях» капитан обращается к морякам:

«Команда во фронт! Офицеры, вперед!» —

в то время как красноармейцы на всех фронтах и в тылу убивали офицеров, даже если они уже не носили погон. В «Балладе о синем пакете» уже появляется адрес: «…люди в Кремле никогда не спят». Однако это ни к чему не обязывающий адрес. Романтика мужества — благодарная тема для молодой литературы, и недаром у Лун-ца в послесловии к трагедии «Бертран де Борн» взятие Перекопа стоит рядом с корниловским Ледяным походом. Для Тихонова начала двадцатых годов было важно не то обстоятельство, что синий пакет был доставлен в Кремль, а то, что письмо

…опоздало на полчаса,

Не нужно — я все уже знаю сам.

Короче говоря, он был убежден в ту пору, что политические убеждения отнюдь не являются необходимым компонентом поэзии. Принимая революцию как данность, он, без сомнения, надеялся, что она не помешает развитию литературы. Нужно, однако, отметить, что с самого начала в нем была видна осторожность. Не помню, чтобы он принимал участие в спорах, по меньшей мере в политических спорах. Сообщение, что он всегда «ругался и будет ругаться с комиссарами», навсегда осталось его единственной политической ошибкой. Впрочем, оттенок оппозиционности мелькнул еще раз в стихотворении, посвященном памяти Лунца.

Вспоминая о том, как «мы блуждали веселой стаей, не зная, где встретится отдых», в несколько туманной форме он все-таки настаивает на независимости поэзии:

Не на случайный час,

Но, пущенный с уменьем,

Кружился в головах у нас Волчок воображенья.

Когда нам говорили: «Вот,

Смотрите: вьется птица», —

Нам было ясно: время врет,

Лишь клюв и перья выдает За целую синицу.

Мы сами строили синиц В запальчивости нашей —

До сих пор живут они,

Крылами в драках машут.

В этих строках зашифровано то сочувствие к позиции Лунца, которое Тихонов еще чувствовал в 1925 году, когда вскоре после смерти друга было написано это стихотворение. Впрочем, оно так тщательно зашифровано, что, кажется, только «серапионы» могли его разгадать. «Время врет» — для Тихонова это сказано смело.

2

В «Освещенных окнах» я рассказал о том, как Тихонов появился впервые в кругу «Серапионовых братьев». В другой книге «Здравствуй, брат, писать очень трудно» я попытался передать ту атмосферу «занимательной праздничности», которая сопровождала все происходившее в двух тихоновско-неслуховских квартирах на Зверинской, 2. Николай Семенович женился на Марии Константиновне Лучивко-Неслуховской и, к его счастью, попал в старую дворянскую семью, где, казалось, только его и ждали, хотя он был сыном и братом парикмахера и принадлежал к среднемещанскому сословию. У Неслуховских он, как говорится, пришелся ко двору. Его склонность ко всему необычайному, к любым отклонениям от обыденной жизни — словом, черты, характерные для его поэзии конца двадцатых годов, были как бы изначально свойственны семье Неслуховских. Семья жила в двух квартирах — одна над другой — 19 и 21. Если вообразить некое состязание в беспечности, можно сказать, что обе квартиры участвовали в нем, причем это было их естественным состоянием.

Устраивались вечеринки, маскарады, розыгрыши, любили подсмеиваться друг над другом, в частности над отцом, который был, кстати сказать, первым генералом, присягнувшим вместе со своим полком Временному правительству. О нем рассказывали, например, что он долго возился в своем имении над устройством пруда, в который были запущены мальки редких сортов рыбы, а потом увлекся устройством сада и огорода. Для сада понадобилась вода, и он, забыв о своем рыбном хозяйстве, выкачал ее из пруда с помощью насоса вместе с мальками. Об этом со смехом рассказывала мне Мария Константиновна.

Все служили. Отец даже остался генералом, хотя, разумеется, в другом звании — теперь, если не ошибаюсь, он читал лекции

милиционерам. Мария Константиновна необыкновенно искусно делала куклы — на шифоньерах, книжных шкафах, на подоконниках стояли рыцари, принцессы, монахи, дамы в кринолинах, гордые, склонившиеся в реверансе или протягивающие тонкую руку для почтительного поцелуя.

Однажды я пришел к Тихоновым без предупреждения и не застал их дома. Рыжая девушка, домашняя работница, о которой в свое время я наслушался немало забавных историй, предложила мне подождать. В комнате — это была одновременно и гостиная, и кабинет, и спальня — сидел на диване незнакомый человек, почему-то промолчавший, когда я вежливо поздоровался с ним. Через несколько минут, чувствуя неловкость, я снова обратился к нему — на этот раз спросил, не зажечь ли свет, смеркалось. В ответ — вновь ни слова. С недоумением (к которому примешался неведомый страх) смотрел я на надменную, прямую, с поднятыми плечами, с откинутой в сторону левой рукой загадочную фигуру. Время шло, мне казалось, что в тишине я слышу только стук собственного сердца. Встать и уйти? Я встал и подошел к нему.

— Простите, что с вами?

Я коснулся его плеча, и он, откинувшись на спинку дивана, стал медленно сползать на пол. Это была кукла в человеческий рост, с рыжей головой и невыразительным деревянным лицом. В соседней комнате жил художник Савинов, он пользовался ею, когда не было подходящей натуры. Уходя, Тихоновы взяли у него куклу и посадили ее на диван — ей было поручено принимать гостей в отсутствие хозяев. Дом был битком набит странными затеями, неожиданными выходками, пылкими увлечениями — и все это было замешено на молодой энергии, которой с избытком хватало и на работу, и на развлечения.

Тихонов увлекся Киплингом и даже стал изучать английский язык. Может быть, через Киплинга он перешел к Индии, превосходно изучив ее историю и географию. С равным азартом рассказывал он о знаменитом английском шпионе Томасе Эдуарде Лоуренсе и о подвигах индийских революционеров. Истории, подлинные и выдуманные, были страстью, сопровождавшей его всю жизнь. Подростком (он учился в Торговой школе) он печатными буквами писал романы в духе Густава Эмара, писал и сам переплетал, чтобы они были похожи на настоящие книги. Теперь эти книги лежали в диване, сидя на котором мы — друзья, гости, а подчас и те, кто впервые посетил этот гостеприимный дом, слушали новые импровизированные романы. Он рассказывал их не очень умело, прямолинейно, грубовато, но зато с истинным воодушевлением, хотя слушать Николая Семеновича было подчас утомительно. Любопытно, что эта черта на всю жизнь осталась неприкосновенной в человеке, пережившем глубокую, необратимую деформацию: совсем недавно, в феврале — марте 1977 года, этот восьмидесятилетний сановник, государственный человек выступил по радио со «звуковой книгой», которая представляла собой собрание точно таких же необыкновенных историй. В молодости они заставляли «серапионов» подсмеиваться — увлекаясь, Тихонов привирал — иногда умеренно, иногда так, что кто-нибудь (и даже Мария Константиновна) останавливали его, заметив, что слушатели едва удерживаются от смеха. Случалось, что, серьезно выслушав его, Шварц предлагал рассказать не менее интересную историю и почти слово в слово повторял только что рассказанное, уверяя, что такое же и даже еще более странное происшествие случилось с ним двумя днями позже. Скажем, если Тихонов утверждал, что, возвращаясь домой, он встретил у ростральных колонн сбежавшую из цирка львицу и только чудом спасся от нее, перепрыгнув через раздвигавшиеся пролеты Биржевого моста, Шварц уверял, что на Троицком мосту он встретился с гепардом, и — о чудо! — тот подал ему лапу. Тихонов обижался, но ненадолго, он был незлопамятен.

Однажды я встретил у него на Зверинской его мать — высокую, худую, симпатичную даму, которая, едва мы обменялись любезностями, принятыми при первой встрече, немедленно принялась рассказывать какой-то фильм и так увлеклась, изображая отчаяние брошенной любовником Веры Холодной, что, кажется, с трудом удерживалась, чтобы не выброситься из окна. Очевидно, страсть к рассказыванию необычайных историй была наследственная.

То, что она сохранилась вопреки сотням сделок с совестью и тысячам самообманов, производит трогательное впечатление, тем более что в одной из первых «звуковых книг» Тихонов, к обшему удивлению, сердечно аттестовал «серапионов» (о которых не упоминал лет сорок) и заявил, что Гумилев — выдающийся поэт, повторив распространенную легенду о том, что Зиновьев утаил телеграмму Ленина, отменявшую приговор.

Впрочем, когда месяц тому назад я случайно встретился с ним (на вручении медалей участникам войны), он в ответ на мои комплименты сказал, что текст его «звуковой книги» был завизирован С.Г.Лапиным, директором Комитета по телевидению[44]. Я подивился его откровенности, по-видимому, подал свой голос бюрократический страх, принуждавший его оправдываться по многолетней привычке.

Но вернемся к двадцатым годам. Кроме «серапионов» у Тихонова был свой поэтический круг — он считался главой маленькой группы «Островитяне». В нее входили Константин Вагинов и Сергей Колбасьев. Первый был поэтом, которого в наши дни глубокие ученые (Вяч. Вс. Иванов) считают главой направления[45]. А второй — автор талантливой поэмы «Открытое море» и рассказов, хотя и стоит во втором или даже третьем ряду нашей прозы, однако отнюдь не заслуживает забвения. «Островитяне» как литературная группа существовали недолго, Колбасьев, бывший моряк, а в ту пору дипломатический работник, уехал в Афганистан, а Вагинов, по самой своей «духовности», по своей безусловной погруженности в «Бамбочаду»[46], с каждым годом отдалялся от Тихонова: можно смело сказать, что их пути разошлись в прямо противоположных направлениях. В поэзии Вагинов, многому научившийся у Мандельштама, опубликовал в начале тридцатых годов «Опыты соединения слов посредством ритма» — книгу, как бы вступившую в спор с гумилевской манерой Тихонова. Одновременно с «Бамбочадой» «Издательство писателей в Ленинграде» выпустило «Войну» Тихонова — безвкусный политический памфлет, построенный на иностранном материале, о котором у Николая Семеновича были поверхностные, книжные представления. Впрочем, я забежал вперед.

Не помню, когда Юрий Николаевич стал называть Тихонова «солдат Балка полка». В повести «Восковая персона» Михалко, бывший солдат полка, которым командовал неведомый Балк, сперва продает в петровскую кунсткамеру своего шестипалого брата Якова, а потом объявляет «слово и дело». Он доносит на мать за то, что та сказала, что «царева немка» (Екатерина I) ест воск, чтобы «избыть на носу пестрины». Государственная идея, заполняющая до предела внутренний мир Михалко, состоит в том, что он — солдат Балка полка и, следовательно, должен поступать согласно «характера» (т. е. аттестата): идти военным шагом куда нужно и поступать как должно. То, что его мать, а может быть и его самого, будут пытать (и пытают), не противоречит, а даже как бы подтверждает «идею».

Это было предвидением — до конца двадцатых годов Тихонов не был «солдатом Балка полка». Впрочем, он никогда никого не предавал, и никто из его уст не слышал роковой формулы «слово и дело». И все же чутье не обмануло Юрия Николаевича, так же как не обманулся он, изображая Федина лакейски подкидывающим под локоть салфетку.

3

У каждого истинного поэта есть своя «поза» — то самое общее и одновременно самое конкретное, что составляет его образ, его лицо.

Образ молодого Тихонова поражал своей определенностью.

Не футурист, не акмеист,

Не захвален и не захаян —

Но он в стихах кавалерист —

Наш уважаемый хозяин, —

писал Тынянов в шуточном послании по поводу второй серапионовской годовщины на Зверинской, 2.

Кавалерист, бывший гусар, отважный солдат, в котором сохранились трогательные мальчишеские черты, страстный любитель

путешествий, увлеченный историей Индии и Ближнего Востока, автор хорошей книги о великом ориенталисте Германе Вамбери, который в течение полутора лет бродил по Средней Азии и Персии, обогатив лингвистику и этнографию Востока, — вот каким представлялся Тихонов всем, не говоря уже о близких друзьях.

Так он и писал о себе:

Праздничный, веселый, бесноватый,

С марсианской жаждою творить,

Вижу я, что небо небогато,

Но про землю стоит говорить.

Недаром же его первые (и лучшие) книги назывались «Орда» и «Брага» — в этих понятиях мелькал тот оттенок романтической приподнятости, лихости, отваги, который окрашивал всю поэзию Тихонова в двадцатых годах. Таковы баллады, таков «Махно», «Подарок», «Финский праздник»…

Соединялся ли этот «образ» Тихонова с его подлинной сущностью, о которой не только я, никто из его друзей и не подозревал? Была ли хоть малейшая возможность найти в этом романтике, любителе фантасмагорий, подвигов и иллюзий черты будущего «солдата Балка полка»? Мне вспоминаются только два ничтожных случая, которые, едва мелькнув, все-таки царапнули душу.

Когда в 1921 году засада у Тынянова была снята, но агенты ЧК продолжали искать Шкловского по всему Петрограду, я встретил Тихонова на Невском и хотел остановиться с ним, хотя он разговаривал с каким-то знакомым. Он глазами показал, что подходить не следует, и мы, не здороваясь, разошлись. Возможно, что в его поступке не было ничего, кроме осторожности, — ведь я только что вышел из заподозренного, опасного дома! Кроме того, я не знал, с кем он разговаривал, — надо и это принять во внимание. И все же в его преувеличенной осторожности мелькнуло что-то еще. Он испугался, увидев меня. Он сделал вид, что мы не знакомы, то есть скрыл нашу близость, хотя ему, разумеется, ничего не грозило. Это была мелочь, но характерная — в противном случае я бы ее не запомнил. Другой случай связан с опубликованием «Конца хазы» — повести, которая была встречена в штыки и за которую Шкловский назвал меня «контрмилиционером». В «Ленинградской правде» появилась статья «О том, как Госиздат выпустил руководство к хулиганству», тираж был задержан, и книга только месяцев через восемь появилась в магазинах. Я не придал статье особенного значения, тем более что повесть имела успех, — а ведь это был мой первый успех. Да и никто из друзей и родных не был обеспокоен, кроме старой тетушки, утверждавшей, что «надо писать так, чтобы в газетах хвалили, а не ругали». Но вот ко мне заглянул Тихонов, и в тех немногих словах, которые я от него услышал, мне почудилось нечто новое: не впрямую, косвенно, однако он оценил эту статью как происшествие весьма неприятное в политическом отношении. Мою беспечность он не только не одобрил, но как бы посоветовал мне взвесить случившееся в свете будущего, которое следовало построить так, чтобы подобные неприятности не повторялись. Это было в 1925 году. Совсем немного времени прошло с тех пор, как он от души смеялся над рецензентом, напечатавшим по поводу появления поэмы «Шахматы», что «золотая цепь его творчества порвалась». Впрочем, уже в 1924 году он посвятил Ленину поэму «Лицом к лицу».

Я сказал, что у него, как и у меня, была «неполитическая голова». Но равнодушие к политике — одно, а страх перед ней — совсем другое. Равнодушие оставляет возможность сопротивления, страх — так же, как на войне, — ее подавляет. Возможно, что в начале двадцатых годов Тихонову казалось, что политические требования не грозили его поэзии, что достаточно посвятить поэму Ленину, написать «Сами» — и все обойдется. Но требования возрастали с каждым месяцем. Требования конденсировались, когда под руководством Либединского (специально командированного из Москвы) и Чумандрина возникла Ассоциация пролетарских писателей (ЛАПП) в Ленинграде. Все хозяйство уговоров, угроз, разнообразных обещаний — от скромных подачек до блестящих административно-литературных карьер — было пущено в ход. Между тем Тихонов никогда не был карьеристом — его, без всякого сомнения, манило счастье литературной, а не административной удачи. Он был (и в известной мере остался) бессребреником, человеком демократическим во всех отношениях. Что же могло заставить его добровольно войти в мышеловку ЛАППа, сблизиться с его руководителями, стать так называемым «левым попутчиком» и получить первую синекуру — должность главного редактора журнала «Звезда»? Мышеловки созданы для мышей — очевидно, было же в этом талантливом человеке, который азартно увлекался всем острым и странным в искусстве и жизни, который пытался найти свой путь в русской поэзии, было же в этом любителе азартной романтики, в этом путешественнике, гусаре и следопыте что-то очень маленькое, боязливое и, следовательно, поразительно не похожее на наше представление о нем.

4

Между тем наши дружеские отношения продолжались. Намечавшаяся близость Тихонова к лапповцам почти ничего в них не изменила. У «серапионов» были хорошие традиции, мы привыкли уважать убеждения друг друга. Летом, разъезжаясь, мы переписывались. У меня долго хранилось милое письмо Николая Семеновича, составленное из названий моих книг. Цитирую по памяти: «Дорогой Уалама, не сердись! Я приеду в твою Хазу как Ревизор в Чужом пиджаке, и мы сыграем Большую игру с Бубновой мастью» (лето 1927).

Негус Уалама — один из героев моей повести «Большая игра», «Ревизор» — мой лучший фантастический рассказ, «Чужой пиджак» — неудавшаяся пьеса, а «Бубновая масть» — название моей книги, опубликованной издательством «Прибой» в 1927 году.

Но мы не только переписывались. В 1928 году он пригласил меня поехать с ним на Военно-Сухумскую дорогу. Отправились впятером — Мария Константиновна, Тихонов, П.Н.Лукницкий, Елена Александровна (его знакомая, фамилию которой я, к сожалению, забыл) и я. Поездка была запомнившаяся, веселая вопреки тому, что в Теберде (где мы облазали все вершины, Тихонов был неутомимый ходок) я подвернул ногу и от Генсвижа (селение сванов) добирался верхом на лошади. Впервые на практике изучив разницу между галопом и рысью, я дня три не мог дотронуться до места ниже спины.

Мы жили на Петроградской стороне, очень близко друт от друга, часто встречались, Мария Константиновна подружилась с Николаем Аркадьевичем Тыняновым, отцом Юрия и Лиды, — старым доктором, добрым, мягким, радушным, широкообразованным человеком. Не преувеличением будет сказать, что мы с женой были влюблены в тихоновско-неслуховский дом. Опасность, грозившая разрушить его, сузить круг друзей, связать поэтическую музу, утвердиться рядом с хозяином за письменным столом, все еще как бы не существовала.

5

Я уже упоминал, что в конце 1966 года напечатал в «Новом мире» статью «Несколько лет». В сокращенном виде она была вновь опубликована в книге «Собеседник» (1973). Когда даже этот сильно срезанный вариант я попытался включить в мой двухтомник, вышедший в 1977 году, редактор попросил меня заменить статью — даже в искаженном виде она показалась слишком смелой.

Работая над первым вариантом этой статьи, оставшимся в рукописи, я перелистал комплект журнала «На литературном посту». Следовало бы, может быть, теперь, через 12 лет, возобновить это знакомство. Но жалко времени, да и не под силу мне вернуться к этому утомительному делу. Ограничусь поэтому новой цитатой из статьи «Несколько лет» (Новый мир. 1966. № 11. С. 141–142):

«На днях я перелистал трехлетний комплект журнала “На литературном посту” (1928–1930). В наше время это изысканное по остроте и изумляющее чтение. Все дышит угрозой. Литература срезается, как по дуге, внутри которой утверждается и превозносится другая, мнимая, рапповская литература. Одни заняты лепкой врагов, другие — сглаживанием друзей. Но вчерашний друг мгновенно превращается в смертельного врага, если он переступает волшебную дугу, границы которой по временам стираются и снова нарезаются с новыми доказательствами ее непреложности.

Журнал прошит ненавистью. Другая незримо сцепляющая сила — зависть, особенно страшная потому, что в ней не признаются, ее, напротив, с горячностью осуждают. Множество имен, мелькнувших, едва запомнившихся, ныне прочно забытых, — эти пригодились для макета литературы. Над другими производится следствие и выносятся приговоры. Осуждается Блок — за “отсутствие осознанной связи с коллективом” (И.Гроссман-Ро-щин). Среди подозреваемых, обманувших надежды, не заслуживающих доверия — Маяковский.

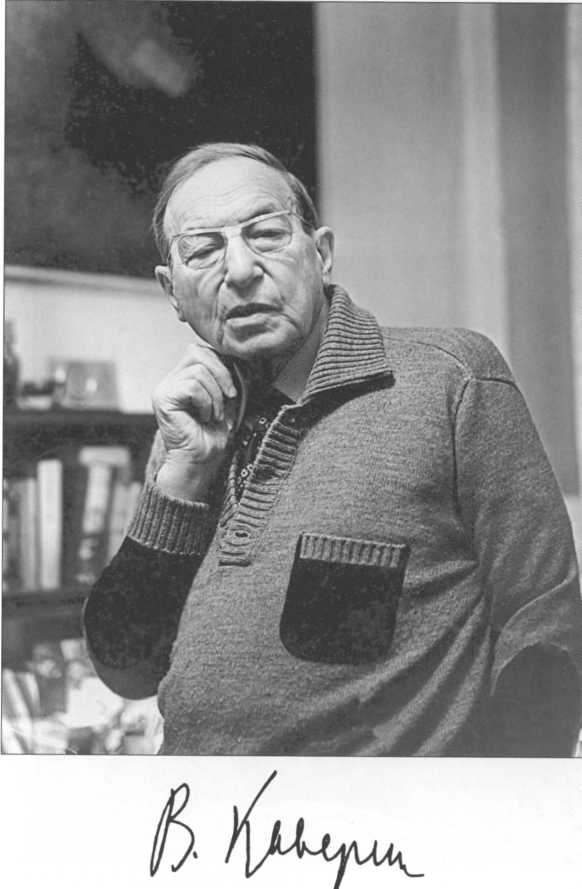

Абель Абрамович Зильбер, отец В.Каверина. 1914

Анна Григорьевна Зильбер, мать В.Каверина

Псков. Река Великая у стен Кремля

Братья Зильберы с друзьями. Слева направо: Вениамин, Александр, Давид Зильберы, Юрий Тынянов, Лев Зильбер, Мирон Гаркави. Псков, 1916

Вениамин Каверин и его жена Лидия Тынянова, сестра Ю.Тынянова. 1920-е годы

С братом Львом и Зинаидой Ермольевой — прообразами героев романа В.Каверина «Открытая книга»

Литературная группа «Серапионовы братья». Слева направо: Константин Федин, Михаил Слонимский, Николай Тихонов, Елизавета Полонская, Михаил Зощенко, Николай Никитин, Илья Груздев, Вениамин Каверин. Петроград, Дом искусств, начало 1920-х годов

Слева направо: стоят — В. Каверин и Аркадий Гайдар; сидят — Л.Тынянова, жена А. Гайдара Лия Соломянская, Рита Райт-Ковалева.

1930-е годы

Владимир Маяковский

Виктор Шкловский

Борис Пастернак

Евгений Шварц

Константин Федин

Михаил Зощенко. 1957

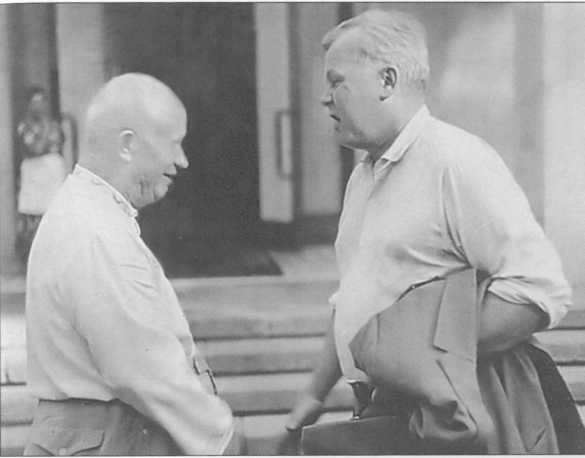

Н.С.Хрущев и А.Т.Твардовский в Пицунде в дни, когда решался вопрос о публикации в «Новом мире» повести Солженицына «Один день Ивана Денисовича». 1962

Александр Солженицын (справа) на похоронах А.Т.Твардовского. Декабрь 1971

В.Каверин, Маргарита Алигер, Константин Паустовский, его сын Алексей, Виктор Некрасов. 1960-е годы

В.Каверин поздравляет Павла Антокольского с восьмидесятилетием. Москва, 1976

Александр Фадеев

Супруги Каверины с академиком Д.С. Лихачевым. Конец 1970-х годов

С Булатом Окуджавой и Григорием Баклановым. Начало 1980-х годов

Сцена из спектакля «Два капитана» Центрального детского театра. 1948

Кадр из фильма «Два капитана». Режиссер Владимир Венгеров. В роли Сани Григорьева — Александр Михайлов (в центре). Ленфильм, 1955

Псков. Памятник «Двум капитанам» работы М.Белова и А.Ананьева

Семья Кавериных за обедом. Конец 1950-х годов

Дом В. Каверина в Переделкине

В рабочем кабинете

С женой в московской квартире

В фантастическом театре Евгения Шварца Тень не может простить человеку, что она была его тенью. Она рвется к власти. Не только потому, что возможность захвата открыта перед ней — стоит только подписать два-три приказа. Нет, Тень доказывает, что этот захват разумен, логически обоснован. В самом деле, разве она не выше человека? Она может “тянуться по полу, подниматься по стене и падать в окно в одно и то же время — способен он на такую гибкость?”. Она умеет “лежать на мостовой, и прохожие, колеса, копыта коней не причиняют ей ни малейшего вреда — а он мог бы так приспособиться к местности?”. Вот почему Тень требует, чтобы человек лежал у ее ног. Но жизнь сложнее, чем это кажется Тени с ее двухмерным мышлением, с ее чувствами, распластанными на плоскости. Когда человека приговаривают к смерти и казнят за то, что он остается самим собой, — голова слетает с плеч и у Его Величества Тени.

Читая “На литературном посту”, я спрашивал себя: откуда взялась эта подозрительность, эта горячность? Чем была воодушевлена эта опасная игра с нашей литературой, у которой новизна была в крови, которая была психологически связана с революцией и развивалась верно и быстро? От возможности захвата власти, от головокружительного соблазна, о котором, впрочем, говорится на страницах журнала с деловой последовательностью, что теперь кажется немного смешным».

6

Первый результат близости Тихонова к РАППу — взятая на себя из страха роль исполнителя, как бы она ни называлась, должна была столкнуться — и столкнулась — с поэтическим «я» поэта, с тем лирическим, личным началом, которое можно было найти (хотя и не без труда) в «Орде» и «Браге».

Стоит отметить, что Пастернак, оценивая деятельность Брюсова, назвал среди его последователей Гумилева, Асеева и Тихонова, объединив их романтические искания как «концентрат фальши». «Повелительное наклонение и какой-то оперный реквизит», — пишет он на полях сборника брюсовских стихотворений. И дальше: «Не лирик, излагатель, писатель» (Россия. № 3. С. 255). Замечание более чем спорное. Однако, размышляя над

поэзией Тихонова конца двадцатых годов, нельзя не оценить это соображение: «Не непосредственная речь все равно кого — теоретика, практика, ученого, невежды, — пишет Пастернак, — претензия перевода с мысленного ряда на речевой» (там же, с. 262).

Именно этот «перевод на речевой ряд», за которым уже почти не чувствовалась личность, произошел в поэзии Тихонова, когда из творца собственной поэтической судьбы он стал «объектом диктата». Прежние вольные походы с друзьями (вроде нашего по Военно-Сухумской дороге в 1928 году) сменились литературными командировками, связанными с подготовкой к Первому съезду. В те места, где Тихонов бродил как странствующий менестрель, он возвращается как чиновник, которому поручено подготовить мероприятие, долженствовавшее произвести реформу в литературе: взамен распущенного РАППа создать Союз советских писателей — новый могущественный орган для управления литературой. Писательские бригады разъезжаются по всей стране, и Николай Семенович становится одним из самых влиятельных руководителей этих бригад. Новые впечатления рождают новые стихи. Но это описательная, рассудочная поэзия. Она заставляет вспомнить, кстати сказать, что Тихонов очень редко, почти никогда не обращается к теме любви. Вот почему так запоминается «Цинандали», одно из немногих стихотворений, в котором он отдал скромную дань этому чувству:

Но сквозь буйные дороги,

Сквозь ночную тишину Я на дне стаканов многих Видел женщину одну.

7

Когда в январе 1932 года Тихонов (мы оба жили на Петроградской стороне и вместе возвращались с какого-то собрания) сказал мне, что в «Звезде» появится статья Р.Миллер-Будницкой «Эпигон формализма», я не проронил ни слова упрека. Тихонов был главным редактором журнала, от него зависело появление этой статьи, не оставлявшей от всей моей работы камня на камне. Но он сказал об этом, как бы дружески подбадривая меня, а я так же дружески постарался не огорчаться, показать, что ничуть не виню его. При всей видимости прежней близости отношения теперь напоминали детскую игру: «“да” или “нет” не говорите, белого и черного не покупайте». Как будто нечто, стоявшее вне нас, заставляло и меня и его играть в эту игру. Это неназванное, подразумеваемое, грозящее опасностью, носившееся в воздухе, было невидимой чертой, отделяющей то, что можно сказать, от того, что сказать нельзя. Между «подумать» и «сказать» с каждым годом (если не с каждым месяцем) возникала все расширявшаяся пропасть. Из человека, который говорит то, что он думает, Тихонов, так же как десятки и сотни других людей искусства (и не только искусства), превращался в человека, который думает одно, а говорит другое. Как ни странно, его жизненной задачей стала необходимость убедить себя в том, что он думает действительно то, что он говорит. С присущей ему энергией он сам принялся за сложное дело превращения себя из поэта в административного деятеля, исполнителя, функционера. Поэзия по самой своей природе сопротивлялась этому насильственному превращению. Но он не собирался, подобно Маяковскому, воспользоваться револьвером для решения этого спора.

Он пустил в ход свою, уже давно сложившуюся способность «соединять слова посредством ритма». Слова были холодные: уже «Юрга» состоит из описаний, подменивших лирическое «я». «Ворота Гаудана», «Весна вДайнау», «Ущелье Ай-Дэре», «Аму-Да-рья» — все это «поэтическая география», лишенная поэтической глубины. Начиная с середины тридцатых годов холод описательства сопровождает почти каждое стихотворение, и это продолжается до тех пор, пока самая тень поэзии не исчезает из выцветших строк. А за мнимой глубиной ходить недалеко:

Он нас повел на приступ Октября К Царицыну, где бури бушевали,

Он нас учил победе на Урале.

Могучих битв высокая заря Великое носила имя: Сталин.

В 1948 году он включил это стихотворение в свое «Избранное». Но я забегаю вперед.

Пора заметить, что эта книга — не обвинительный акт. Биография Тихонова — это биография времени. Русская литература потеряла поэта, и эти страницы — не что иное, как попытка объяснить причины и следствия этой потери. Если бы в результате точно таких же причин она потеряла только его — не стоило бы, может быть, тратить время на работу. Но он не один. Разобраться в его превращении — это значит разобраться в судьбе его сверстников, а сверстниками были писатели, которые могли бы обогатить нашу литературу. Непревратившиеся обогатили. Но это — малая доля безвозвратно утраченного богатства.

9

После уничтожения РАППа на первый план, как будущие руководители литературы, вышли «левые попутчики» — в Ленинграде Тихонов и Слонимский. Уже в далеком прошлом было то собрание 1929 года, когда я выступил с неудачной речью против правления Союза писателей, и Тихонов на другой день пришел, чтобы наладить мою связь с рапповцами, то есть убедить меня согласиться с правительственным характером их направления[47]. Уже в 1932 году этот разговор, полный неопределенных намеков, показался бы образцом откровенности. Принято считать (после «Архипелага ГУЛАГ»), что террор был неотъемлемой и характерной чертой всей истории советского общества — по крайней мере до середины пятидесятых годов. Но смешно было бы отрицать, что его стремительное нарастание особенно чувствовалось в тридцатых. Я не помню, чтобы до Первого съезда писателей в Ленинграде с пугающей ежедневной последовательностью говорили об арестах. Были ли мы еще молоды или не успели встретиться с опасностью лицом к лицу, но над идеей вредительства, которая успела навязнуть в зубах, умудрялись даже подшучивать. (Юрий, подсмеиваясь над моими попытками выбрать название для пьесы «Чертова свадьба», предложил более удачное, с его точки зрения, — «Вредитель едет».) На вечеринках Шварц еще сочинял стишки о том, как

В сиянье ночи лунной Стоял большой колхоз.

Кулак, подлец безумный,

К колхозу подполоз.

Но после убийства Кирова, когда десятки тысяч ни в чем не повинных людей (и среди них видные деятели культуры) были высланы из Ленинграда, а другие десятки тысяч арестованы, шутки смолкли. Начиная с 1935 года неназванное, грозящее неопределенной опасностью, бесстыдно определилось. Формула была проста, и никто не смел в ней сомневаться: «Арестован — значит, виноват». Казалось бы, здравый смысл подсказывал обратное. Куда там: в лучшем случае наивные люди спрашивали, разумеется, совершенно непроизвольно: «За что?» Шварц однажды пошутил над моей прямодушной женой, ответив: «А я знаю, да не скажу».

Но был в литературных кругах человек, который без малейшего колебания, с полнейшей убежденностью подтверждал справедливость этих арестов. Это был Тихонов. «Кто бы мог подумать, — говорил он, глядя прямо в глаза собеседнику, — что Тициан Табидзе оказался японским шпионом». Табидзе был его ближайшим другом, можно даже сказать «названым братом». Тихонов не только посвящал ему свои стихи, не только произносил за его столом бесчисленные тосты! Он совершенно искренне восхищался Тицианом как поэтом и человеком. Что же происходило в его душе, когда с видимостью такой же искренности он обвинял своего близкого друга в измене Родине — ни много ни мало! Разговор повторялся после каждого ареста — и это касалось не только писателей, но и политических деятелей, с которыми Тихонов был в дружеских отношениях. Так, он любил рассказывать о Бетале Калмыкове, гордился его дружбой, с восхищением рассказывал о его своеобразном характере и его хладнокровном мужестве, о рыцарской чести, о лавине энергии, с помощью которой он преобразил свою родину — Кабардино-Балкарский край. Но когда этот рыцарь, этот герой многочисленных «историй» был арестован, он, с точки зрения Тихонова, мгновенно превратился в агента американской разведки. Убежденность, с которой Тихонов признавал безусловность этих фантастических превращений, буквально ошеломляла. Я привел только два, наиболее поразительных, примера, когда его слова мгновенно затыкали рот любому собеседнику, едва тот намеревался высказать хотя бы тень сожаления по поводу ареста (и, следовательно, неизбежной гибели) безупречного во всех отношениях человека. Короче говоря, вскоре стало ясно, что разговаривать с Тихоновым об арестах общих друзей бесполезно и даже, может быть, опасно. Но как разгадать его поведение, странное даже на фоне кровавой театральности знаменитых процессов? Что заставляло Тихонова поддерживать идею государственной необходимости террора? Не знаю. Впрочем, думаю, что для этого у него были психологические основания: за ним охотились годами, он десятки раз висел над пропастью на волоске, он спасся чудом. Доказать это не стоит труда.

10

Девятнадцатого марта 1938 года был арестован Николай Заболоцкий. Мне неизвестно, кем был написан донос. Но широко известно, что в связи с этим доносом Николай Васильевич Лесючевский, бывший многолетний директор издательства «Советский писатель», написал (по доброй воле или требованию) отзыв на поэму Н.А.Заболоцкого «Торжество земледелия» (а может быть, и на все его творчество), который подтвердил и усугубил этот ложный донос.

После Двадцатого съезда, когда появилась шаткая надежда на то, что садисты, стукачи, палачи будут наказаны, немногие благородные добровольцы (такие, как И.И.Чичеров) публично объявили Лесючевского грязным доносчиком и пытались добиться хотя бы его исключения из Союза писателей. С великими усилиями выгнали только некоего Эльсберга, сохранившего (вопреки победе справедливости) все свои должности и звания. Между тем надо было видеть, как после Двадцатого съезда вертелся вокруг Заболоцкого заискивающий Лесючевский, как он заглядывал ему в глаза, как упорно заговаривал с ним, вопреки молчаливому презрению, с которым Николай Алексеевич встречал эти попытки!

После беспрерывного четырехсуточного допроса, сопровождавшегося зверскими пытками, НА. был доведен до психического расстройства, в течение двух недель содержался в больнице Института судебной психиатрии, но обвинения не подписал и оклеветать кого-либо отказался. Он был приговорен к пяти годам лагеря, в годы войны срок был увеличен, и только через семь лет он на правах ссыльного был отправлен в Караганду.

Донос Лесючевского был основан на мнимой контрреволюционности поэмы «Торжество земледелия». Как известно, эта поэма давно признана одним из выдающихся произведений поэта.

Но пытали его не за «Торжество земледелия». Его заставляли признаться, что он состоял в антисоветской организации, возглавляемой Тихоновым. По слухам, того же добивались от замученных в тюрьме Бенедикта Лившица, Лаганского, Корнилова и других. Разумеется, никому и в голову не приходило, что ленинградские чекисты, соблазненные успехом московских процессов, решили устроить подобный же кровавый спектакль у себя, в «колыбели революции», и соответственно замыслу избрали подходящую фигуру. Это неопровержимо подтверждается телеграммой, которую в 1939 году Заболоцкий послал Генеральному прокурору СССР. Прочитав в случайно попавшейся ему на глаза газете о том, что Тихонов награжден орденом Ленина, он, естественно, решил, что если главу заговора почтили такой высокой наградой, стало быть, есть все основания для пересмотра дела. Разумеется, никакого ответа он не получил.

Но почему именно Тихонов был избран как центральная фигура будущего процесса? Потому что этот отважный солдат, этот поэт подвига, мужества, отваги был пугливым, слабым человеком, который — я не сомневаюсь в этом — без возражений согласился бы сыграть роль нового Рамзина в намеченном спектакле. Более того: он далеко оставил бы за собой Рамзина, потому что был человеком с воображением. В «Шахтинском деле», в процессах тридцатых годов были неувязки, оплошности, промахи, преувеличения. Процессы стоили огромного подготовительного труда — продолжительные пытки, гипноз и даже, говорят, подмена сопротивляющихся обвиняемых актерами. Думаю, что эта сложная работа упростилась бы, если бы взяли Тихонова. Выбор был обдуман, и процесс удался бы, если бы…

Но здесь волей-неволей я вступаю в область предположений. 10 февраля 1937 года в Большом театре состоялось торжественное заседание, посвященное столетию со дня смерти Пушкина, на котором присутствовал Сталин. Тихонову было поручено произнести вступительную речь, которую на другой день напечатали «Правда», «Известия» и другие газеты. (Приложение № 17). Можно ли сравнить речь с автопортретом? В этом случае — да. Тихонов говорил о Пушкине или (чтобы точнее выразиться) и о Пушкине, но каждое его слово было обращено к Сталину. Большой театр был набит до отказа, но только один слушатель интересовал оратора, только для него была энергично и с воодушевлением произнесена речь, в которой говорилось о Пушкине, но превозносился Сталин. Соединить имена Пушкина и Сталина невозможно. Но Николай Семенович совершил это невозможное и надежно защитил себя, быть может даже не подозревая об этом. Сталин не только одобрил его речь — это вскоре стало известно. Он полюбил Тихонова, а Тихонов полюбил Сталина — искренне, самозабвенно, — недаром же еще и теперь, когда ему минуло 80 лет, портрет Сталина висит над его столом.

Вот что, думается, мешало осуществлению грандиозного замысла ленинградских чекистов. Посадить любимца Сталина, сделать его главой контрреволюционного заговора — для этого нужна была опирающаяся на бесспорные доказательства очень смелая инициатива. Очевидно, бесспорных все-таки не хватало. Однако идея не была оставлена, идея продолжала витать в умах — недаром же, когда чекисты допрашивали меня в сентябре 1941 года — об этом я уже упоминал в первой части, — разговор как-то странно приостанавливался, едва упоминался Тихонов. Что-то как бы происходило между нами, не происходившее, когда я говорил о других своих друзьях — Тынянове, Рахманове, Степанове, Шварце. Конечно, возможно, что я ошибаюсь, — ведь в литературных кругах уже знали о «деле Тихонова», о наших хлопотах о Заболоцком, в которых приняли горячее участие Зощенко, Гитович и даже Фадеев (последний обещал лично передать нашу просьбу о пересмотре дела и заявление Заболоцкого Генеральному прокурору — и сделал это). Нас всех допрашивали, мы, зная о доносе Лесючевского, единодушно отзывались о Лесючевском как человеке, не заслуживающем никакого доверия, невиновность Заболоцкого была очевидна, однако после доследования, которое вел старший следователь Ручкин, Прокуратура СССР сообщила, что Заболоцкий осужден правильно и оснований к пересмотру дела нет. Но вот вопрос: знал ли Тихонов, что за ним так упорно охотились? Да, знал, и эта осведомленность, надо полагать, в известной мере определила его позицию в жизни и в литературе.

Почему я в этом убежден? Потому что в 1943 году, когда Николай Семенович был избран председателем Союза, мы встретились в гостинице «Москва». Я застал его за подготовкой к тронной речи, он разбирал информационные отчеты, содержавшие сведения о том, чем занимался каждый член Союза писателей в годы войны. В былые годы мы, вероятно, очень обрадовались бы друг другу, а теперь — не очень. Поговорили, а потом, с глубокой уверенностью, что для него важно то, что я намерен ему сообщить, я заговорил — кстати сказать, почти в полушутливом тоне — о его (казавшемся уже совершенно невероятным) «деле». И что же? Он мгновенно оборвал меня, а чтобы смягчить резкость, стал торопливо искать мою фамилию в информационных отчетах.

— Вот, смотри, — сказал он, — против твоей фамилии стоит: активен, много статей. Надо будет упомянуть тебя в докладе.

Но вот что, с моей точки зрения, просто дьявольски интересно и даже, быть может, оправдывает мой затянувшийся «тихоновский» рассказ: передо мной находился человек, настолько «вжившийся» в свою позу — ту самую, которая в молодости была как бы катализатором его поэзии, что теперь ему были не страшны любые опасности, любые угрозы. Уверенность чувствовалась в каждом слове. Недаром, напившись на банкете, устроенном по поводу его назначения, он кричал: «Я — Горький! Я — Горький!» Известно, что Горький был первым председателем Союза писателей СССР. К тому человеку, которого я увидел в 1943 году, вполне подходила выдуманная биография отважного кавалериста, певца подвига, хладнокровного мужества, мудрой и взвешенной отваги. Время — финская война, Ленинградская блокада — превратило эти иллюзорные ценности в реальность. Конечно, грош цена была этой реальности, которая, по сути дела, была его личным достижением, не имевшим ни малейшего отношения к «собственно литературе». Но он не мог ее не ценить. Сохраняя осторожность, строго придерживаясь аракчеевско-сталинского девиза: «Без лести предан», он был почти уверен, что уж теперь-то он не «загремит».

Итак, надо отдать ему справедливость: смертельно испуганный, заранее соглашающийся с любым актом произвола, он нашел в себе силы, чтобы оправдать маску; теперь даже смерть не сможет снять ее, напротив, она превратит ее в лицо, которое наши дети и внуки увидят когда-нибудь на памятнике в одном из московских скверов.

Еще многое можно было бы рассказать о моем бывшем друге, с которым, встречаясь на переделкинских улицах, мы здороваемся, но не останавливаемся даже для того, чтобы обменяться ничего не значащими словами. Можно было бы рассказать, например, что он давно уже не может писать стихи и что его судьба в этом отношении прямо противоположна судьбе Пастернака, который с каждым годом, вплоть до кончины, писал все лучше и лучше. Недавно я прочел где-то, кажется в «Правде», стихотворение Тихонова. Увы! Теперь ему далеко даже до какого-нибудь Грибачева.

Можно рассказать о том, что его административная карьера неуклонно шла вверх, он — председатель Советского комитета защиты мира, он — председатель Комитета по Ленинским премиям, он бессменный депутат Верховного Совета, он награжден множеством орденов. Он — вельможа, сановник. Юношеские мечты осуществились, он побывал в Индии, в Бирме, в Египте, он объездил весь мир. Он наконец увидел эти удивительные страны, но увидел глазами чиновника, представителя «общественных организаций», депутата, делегата.

Когда двадцать лет тому назад я, председательствуя на юбилее Льва Славина, забыл дать слово юбиляру, Шкловский громко, на весь зал заметил: «Еще не одеревенел!»

Тихонов одеревенел. В 1947 году он опубликовал «Стихи о Югославии» и попал в неловкое положение, когда вскоре Тито был проклят, отринут и назван «кровавой собакой». Но Сталин, который по-прежнему любил Тихонова, сказал, что «Николай Семенович писал о народе», — и гроза миновала. На смерть А.А.Жданова, одного из самых деятельных губителей нашего искусства, он откликнулся статьей «Могучий образ» и т. д. Но как это ни странно, в нем сохранились человеческие черты. Он — демократичен, в доме нет дешевой роскоши, семья всегда жила скромно. Иногда он подписывал прошения, которые друзья арестованных писателей посылали в Верховный суд или Прокуратуру. После того как мы с женой в течение трех часов терпеливо слушали его «историю», он подписал просьбу о реабилитации Ю.Г.Оксмана, предупредив, однако, что делает это не как председатель Союза писателей, а как частное лицо. К Заболоцком> после его возвращения он относился прекрасно, помогал изданию его произведений и сборника воспоминаний о нем. «Торжество земледелия» было напечатано в «Звезде», когда он руководил журналом, и однажды он, не без гордости, сказал мне, что никогда не соглашался с теми, кто порочил поэму.

Библиографический указатель произведений Николая Семеновича выпущен в 1975 году. Эта толстая книга, в которой больше четырехсот страниц, — зеркало его писательской судьбы, в которое он смотрится с гордостью, а друзья его молодости — с сожалением. До сих пор чувствуется, что, если бы ему это позволили, он мог стать совсем другим человеком.

Был случай, кажется в середине пятидесятых годов, а может быть и раньше, когда четверо «серапионов» случайно собрались первого февраля, в день нашей годовщины. Это было на даче Всеволода Иванова — кроме хозяина присутствовали Полонская, Федин и я. Кому-то из нас пришла в голову мысль напомнить о празднике нашей молодости Тихонову.

— Неужели не придет? — сказала Полонская. Поговорили, посомневались, Всеволод вышел и вернулся.

— Позвонил?

— Да.

— И что же?

— Отказался.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

В ШТАБЕ ПОЛКА

В ШТАБЕ ПОЛКА Я сижу за столом. Переписываю приказ по полку. Этот приказ мы набросали сегодня утром вместе с командиром и комиссаром полка.Я — адъютант 1-го Образцового полка деревенской бедноты.Передо мной карта северо-западной России. Красным карандашом отмечена линия

Книжная полка

Книжная полка Больше чем четверть века назад, в майские праздники 1938 года, я приехала в Москву из Саматихи, дома отдыха под Муромом, с известием об аресте О. М. «Надо продержаться, пока решится судьба», — сказала я и, сняв с полки несколько книг, пошла к букинисту. Книги

СЫН ПОЛКА

СЫН ПОЛКА Нагрузок у моего юного ординарца было немало. Днем он находился на КП как посыльный. Исполнял поручения быстро и четко. Целый день, бывало, носится по аэродрому или возится у самолета. Он очень любил технику и все схватывал на лету.Я не позволял ему подшивать

СОЛДАТ НИЖЕГОРОДСКОГО ПОЛКА

СОЛДАТ НИЖЕГОРОДСКОГО ПОЛКА Я искал имя Обрескова в московских архивах. Не обнаружил. Особенно долго копался в Военно-историческом архиве. Не обнаружил. Поехал в Ленинград. И там, в Военно-историческом архиве, наконец отыскалось:ДЕЛОгенерал-аудиториата 1-й

Громовая балка

Громовая балка В течение всей ночи наш батальон был в боевой тревоге. Наши патрули отметили крупную перегруппировку врага для атаки. Мы чувствовали, что удар будет неминуем.Падение деревни, занятой СС, оставляло нас изолированными посреди пятнадцати километров степи.

СОЛДАТ НИЖЕГОРОДСКОГО ПОЛКА

СОЛДАТ НИЖЕГОРОДСКОГО ПОЛКА Я искал имя Обрескова в московских архивах. Не обнаружил. Особенно долго копался в Военно-историческом архиве. Не обнаружил. Поехал в Ленинград. И там, в Военно-историческом архиве, наконец отыскалось:ДЕЛОгенерал-аудиториата 1-й

Горькая Балка

Горькая Балка Скачут подводы с крутого ската и, перелетев мост, тихо подымаются в гору, в село. У первой хаты лежит мертвая женщина, вверх лицом, согнулись в коленях ноги, ветер раздувает синюю с цветами юбку… Рядом с обозом — верховые. «Что это за женщина, не знаете?»

Глава 4. СОЛДАТ ТОГО САМОГО ПОЛКА

Глава 4. СОЛДАТ ТОГО САМОГО ПОЛКА Нередко после публикаций о Вартанянах я получал читательские письма, электронные послания, немало было и телефонных звонков. В основном в этих посланиях звучали слова благодарности и просьбы, — увы, неосуществимые! — познакомить с

Сын полка

Сын полка Многие не дожили до нашей победы. 9 мая 1945 года погиб в Восточной Пруссии самый близкий человек Полины Порядиной, ее старший брат Иван, лихой кавалерист-гвардеец. Она не видела его с 1939 года, с тех пор, как он ушел служить в армию на Дальний Восток. Может быть, так

Балка

Балка Балка — это глубокий овраг, поросший бурьяном в рост человека. Там — старинные армянские церкви XIV века, глубокий заброшенный фонтан без воды и сложенные аккуратными штабелями буйки разных форм и калибров. Мы бесстрашно взбирались на самую верхотуру и

Сын полка

Сын полка В самом начале войны семья Кузьминых вынуждена была покинуть родную деревню Коккосалма и эвакуироваться в поселок Кодино Онежского района Архангельской области. Трудно было матери воспитывать четырех сыновей. Работала не покладая рук, отдавая все детям. Сама

Снова Миус. «Балка смерти»

Снова Миус. «Балка смерти» Наступила вторая половина июля, и мы, теперь уже 87-я Гвардейская стрелковая дивизия, снова начинаем воевать. После ночного марша перед нами высокий правый берег Миуса, на этот раз севернее Новой Надежды. Целью наступления был глубокий прорыв

Во главе полка

Во главе полка Как ни пугали меня ночными полетами, но и они давались мне с такой же легкостью, как дневные.Евгений Михайлович Кравец, к тому времени ставший заместителем командира эскадрильи, постоянно хвастался перед летным составом, что в Мариновке на Су-9 он

Солдат 810-полка

Солдат 810-полка Станица Кардоникская лежит вдоль галечных намывов реки Кардоник и в летнее время сплошь утопает в садах, осенью белеет среди желтых разливов кукурузных полей. Зимой тихо стелются по заснеженным улицам синие дымки из труб, и по этим дымкам, вернее по их

СЫН ПОЛКА

СЫН ПОЛКА «Выдела я Сережу в киножурнале… Для меня это было так неожиданно, что не выдержала и вскрикнула на весь зал: «Сережа!» А потом уже опомнилась». Из письма однополчанки В. Яковлевой, г. Псков «В музее Обороны Волгограда одна из фотографий привлекла особое

СОЛДАТ 810-ПОЛКА

СОЛДАТ 810-ПОЛКА Станица Кардоникская лежит вдоль галечных намывов реки Кардоник и в летнее время сплошь утопает в садах, осенью белеет среди желтых разливов кукурузных полей. Зимой тихо стелются по заснеженным улицам синие дымки из труб, и по этим дымкам, вернее по их