1954

1954

2 февраля

Совершенно тепло. Снег лежит только там, где огорожено — на бульварах, во дворовых садиках. Он грязный. Неприятно смотреть на этот, существующий вопреки обстоятельствам, снег — как смотришь в музеях на какие-либо муляжи: зрелище в данном случае начинает влиять на глубокие корни самочувствия, из которых вырастают ощущения собственного возраста — чувство времени. Оно нарушено видом снега при теплоте — отсюда мучительность переживания.

Днем с Володей Бугаевским[151] в «Национале». Он выпил полтораста граммов коньяку, съел де-воляй. Я пил кефир, что тоже очень вкусно. Это верно, что молоко, в конце концов, очень вкусный продукт. Он в какой-то борьбе с алкоголем. Во сне после тяжелого пьянства мне иногда представлялись ледяные, из тяжелого стекла, кубки, наполненные молоком, которые хотелось выпить залпом.

7 февраля

То, что я могу делать по пять-шесть записей в день, ничего не доказывает. Они ничем не объединены; тут моя душа ничего не вычисляет, и поэтому это настолько же нетрудно, насколько и неценно.

Когда я был моложе и главным образом когда пил, то подобные высказывания имели место, но не на бумаге, а раздавались над грязными скатертями в кабаках, над рачьей шелухой, над промокшими папиросными коробками. Кто только не слушал! (Оценивали не все.) Теперь я это записываю. Кстати говоря, вспоминаю также и кое-что из того, летавшего среди дыма.

Одно из первых посещений пивной у меня связано с воспоминанием об Асееве. Действительно, как-то соединилась компания в пивной возле Арбатских ворот — очень давно; может быть, даже тогда, когда литературного имени у меня еще не было… Асеев, тогда, разумеется, молодой, но с тем же серым лицом, все предлагал заказать целый ящик пива. Причем не ради того, чтобы побольше выпить, а только из желания позабавиться — тащат ящик, ставят у ног!

Незримо присутствует в этом воспоминании Катаев.

Этой пивной теперь на площади нет. Да и площадь совсем не та! А какая была та? Не помню. Трамвай «А» совершал тогда Бульварное кольцо и здесь, у Арбата, чуть застаивался… Памятник Гоголю тоже был другой[152]. Где он теперь? Он казался издали не то вскрытым пакетом, не то серой тучей…

14 февраля

Из П.Гензеля (профессора Гейдельбергского университета) — книга «Т.Карлейл».

«Всякое новое изобретение есть не что иное, как созерцание природы с доселе неизвестной точки зрения».

Вот так, например, я никогда не скажу, не додумаюсь до этого!

Я знаю два определения неизменности Вселенной — художественных, доступных любому воображению: одно принадлежит Паскалю, другое — Эдгару По.

Ольга Владиславовна и Карл Антонович — мать и отец писателя.

«В детстве говорили, что я похож на отца… Чем таинственней, чем ближе к первой любви становилась жизнь моей души, тем явственнее проступало сходство с матерью».

Слева направо: Карл Антонович, Ольга Владиславовна, Ванда, Юра, бабушка Мальвина Францевна Герлович. Одесса, 1902.

Брат и сестра. Юрий и Ванда. Конец 1900-х годов.

Ванда. 1917. «Сестра была для меня существом удивительным…»

Сестры Суок. Слева направо: Лидия, Серафима, Ольга.

Фотография подарена Ольге Густавовне Суок-Россинской с надписью: «…милому, дорогому и уважаемому другу с благодарностью и нежностью. Ю.Олеша. 14/XII-22».

В редакции газеты «Гудок». Второй слева — Юрий Олеша.

С Валентином Катаевым и Михаилом Булгаковым. 1931.

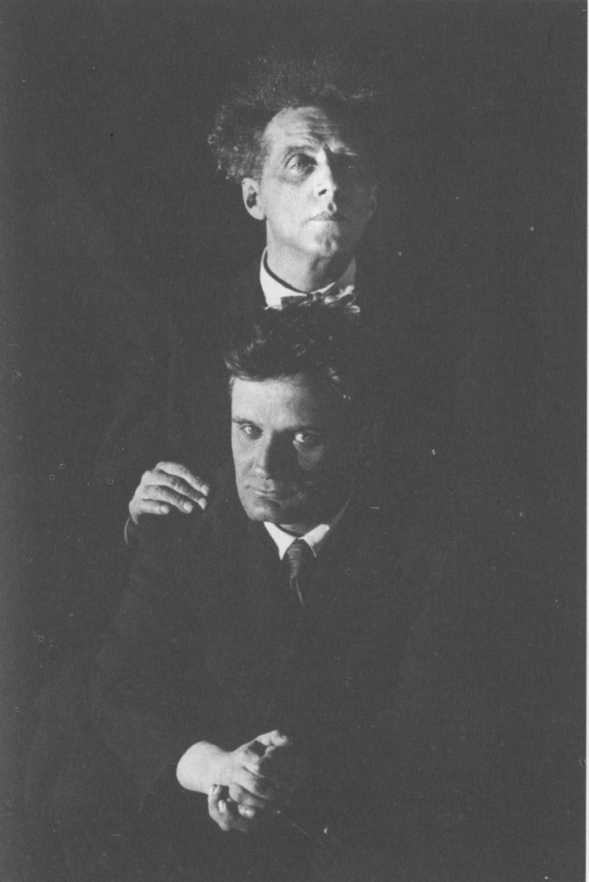

Илья Ильф.

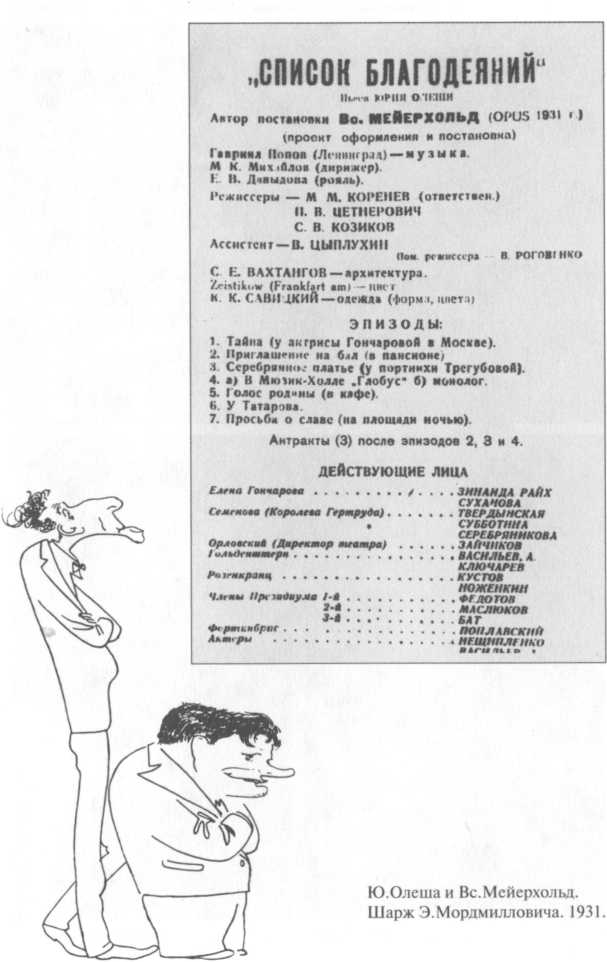

«Если искусство наше — дом, то Мейерхольд стоит посреди этого дома».

Сцена из спектакля «Три толстяка» во МХАТе. В роли продавца шаров Василий Топорков.

Анна Никритина в роли Суок в спектакле БДТ «Три толстяка». Ленинград, 1930.

Ольга Суок. 1930-е годы.

Зинаида Райх. Под фотографией дарственная надпись: «Олечке любимой с сердцем нежным мою верную любовь навсегда. Зинаида Райх. 1931 г. 30/IX».

«На днях смотрел в Художественном театре «Отелло». Боря Ливанов играет Кассио. И вот я воскликнул, разговаривая с кем-то в антракте: Ливанов похож на ангела Джорджоне».

Александр Вертинский в костюме Пьеро. Леонид Утесов.

Алексей Дикий. Иван Москвин.

Василий Качалов. Михаил Кедров.

Юрий Олеша, Ольга и Серафима Суок. 1930.

Евгений Петров.

«Я играл крайнего правого. Я загнал гол — один из шести, вбитых нами Одесской 4-й гимназии, тоже вышедшей в финал. После матча меня качали выбежавшие на поле гимназисты».

Паскаль сказал, что Вселенная — это такой круг, центр которого везде, а окружность нигде. Как это гениально! Стало быть, все вместе — Земля, Солнце, Сириус и те планеты, которых мы не видим, и все гигантское пространство между телами — сливаются в одну точку, в которую нужно вонзить ножку циркуля, чтобы описать этот круг. Но ведь мы не видим бесконечных пространств за теми, которых тоже не видим, и еще, и еще, мы не видим — и все это сливается в одну вырастающую бесконечно точку для вырастающего бесконечно циркуля… И все он не приходит в действие, этот циркуль, потому что точка все растет и сам он растет и окружность, таким образом, не описывается! Ее нет!

Эдгар По предлагает для представления о беспредельности Вселенной вообразить себе молнию, летящую по одному из тех математически крошечных отрезков прямой, из которых составляют окружность Вселенной — подобно тому, как из отрезков прямой составлена и любая окружность.

— Эта молния, летящая со скоростью молнии по отрезку прямой, будет лететь по прямой, — говорит Эдгар По, — будет лететь по прямой вечно!

Великий математик, видим мы, был поэтом; великий поэт — математиком!

Хочу ли я славы? Нет.

Хотелось бы не славы, а путешествия по миру. Даже странно представить себе, что есть иной мир, есть, например, бой быков. Тореадор, проделав какой-то пассаж борьбы с быком, оборачивается вдруг спиной к быку, как бы забывает о нем и, подбоченясь, идет по направлению к ложе президента. Он не знает, что делает за его спиной бык — может быть, мчится на него на своих маленьких, шатких ножках!

Видел вчера в «Новостях дня» на Сретенке иностранную хронику.

Бегут худенькие фигурки индонезийцев в касках и с автоматами, горит, раздуваясь огнем и дымом, огромный костер из сжигаемых бумаг и предметов, выброшенных из многоэтажного дома…

Это разгром межнациональной комиссии по миру во Вьетнаме. Современное кино снимает хронику очень эпично, с применением приемов художественной кинематографии (ракурсы, крупные планы).

Серо в воздухе от дыма, в нем мелькают каски, серый воздух, серый асфальт, черные мечущиеся полотна дыма.

Я искал эту хронику ради того, чтобы увидеть включенный в нее кусок из испанской жизни — бой быков (что этот кусок включен, я узнал из газеты). И вот начинается этот кусок. Надпись или диктор, не помню, сообщает, что в Испании до сих пор сохранился бой быков и что сейчас будет показана хроника такого боя в цирке в Мадриде и с участием знаменитого матадора.

Сперва я увидел кусок цирка, залитого солнцем некоего колизея, который, будучи показан в ракурсе, чем-то был похож на торчком поставленный кусок арбуза с кишением косточек-людей. Потом мелькнули крупным планом две почти голые, шевелящие веерами и залитые солнцем испанки. Потом средним планом я увидел пикадора верхом на лошади, которую, поджидая быка, он заставлял стоять почти на месте и сжато, пружинисто перебирать ногами. Черный бык среди пустоты арены бежал спиной ко мне с двумя воткнутыми в него шпагами в лентах, напоминая поврежденное насекомое, никак не умеющее подобрать волочащиеся надкрылья. И тут кадр заполнился почти во всю свою величину двумя фигурами — быка и матадора!

У меня от страха и восторга стало стучать сердце. Так вот что делают эти матадоры, эти «эспада»! Он очень близко к быку — во всяком случае, в соприкосновении с его телом, — он опутан его телом, которое бежит вокруг него, преследуя полотнище, которым тот, знаменитый матадор, играет. Я чувствовал в эти несколько мгновений, пока колыхался передо мной этот темный, как бы тяжело дышащий кадр с быком и матадором, приведенными в движение, тайные и очень мощные силы души. Я был и женщиной, влюбленной в матадора, и, наоборот, как раз больше всего презирал в эту минуту женщин, и все время у меня стучало сердце, и я готов был кричать вместе с этим древним цирком.

Ну и ответил бы мне на это Маяковский, который, видя бой быков, жалел, что к рогам быка не прикреплен пулемет, который стрелял бы по зрителям!

Хорошо бы еще побывать в музее восковых фигур в Париже. Но это уж болтовня, относится к области литературы…

Приехав с группой советских писателей в Париж на международную выставку, я в первый же день проиграл в притоне все свои деньги.

Нетрудно представить себе, в каком положении я очутился. Надо принять во внимание мою репутацию. Это репутация пьяницы, человека безнравственного. Мог ли я прийти и рассказать моим товарищам о том, что со мной случилось? Ни в коем случае. Это значило бы подтвердить правильность их оценки моей личности и моего поведения. Мой рассказ вызвал бы их отвращение, и нельзя было бы обвинять их в несправедливости. Тем более были закрыты для меня пути к находящимся в Париже официальным представителям СССР.

Ужас ясен. Все кончено. Я в чужой стране, один, без копейки денег, без всякой надежды на какую-либо поддержку.

Как это случилось?

Все началось чудесно. Из гостиницы, где все мы остановились, я пошел в маленькое кафе, в одно из тех парижских кафе, о которых так много знал из книг и по кинофильмам.

Еще перед отъездом из Москвы я решил устроить свое пребывание в Париже так, чтобы мог оставаться в одиночестве. Перспектива ходить группой, быть чем-то вроде участника…

В одиночестве переживать то, что я в Париже.

Я буду наслаждаться. Потом пойду в музей Гревен.

Я давно решил поступить именно так: приехав в Париж, сразу же пойти в этот музей. Это был заветный план. Он относился к области лирики и был понятен только мне.

В поезде я заводил с моими товарищами-писателями разговор о музее Гревен. Как известно, это всемирно знаменитый музей восковых фигур. Мои товарищи не знали о его существовании. Они читали не те книги, которые читал я. Их интересовало не то, что интересовало меня. Они говорили об автомобилях, об уличном движении, о рекламах, об электрическом свете. (Каждый из них в Москве был обладателем авто.) Я пытался передать им то впечатление, которое произвели на меня в детстве восковые фигуры. Они считали меня сумасшедшим, ребенком. Они надо мной посмеивались.

Итак, я пошел в кафе. Все складывалось как нельзя лучше. Я был один. Какая удача.

Нет ничего более страшного, чем восковая фигура. Восковые фигуры, которые я увидел в детстве, произвели на меня огромное впечатление, не изгладившееся в течение всей жизни…

Ходил по одному мосту — не по всему — и по другому, тоже не по всему. Каким-то образом славировал, и получилось, что были у меня в обработке оба моста — как получилось, не могу вспомнить. Шел под Кремлевской стеной по асфальтированной дороге, стена на зеленом откосе, справа. На траве кое-где сидят фигуры. Много опавших, но не от осени, а от какой-то порчи, деревьев.

Мысль о том, буду ли я когда-либо за границей.

Приближаясь к дому, видел в сквере перед Домом правительства, как кинохроника снимала фонтан. Они всегда снимают так, что создается впечатление, что люди возятся, тянут, канителятся. Все это требует от них затраты времени, явно лишней, — затраты движений, разговоров, оценок. Я никогда не видел, чтобы уже сняли. Всегда только «сейчас снимут». Встают, садятся, сажают вместо себя другого, ищут каких-то подпорок, смотрят в небо. Я убежден, что это от бездарности, от самовлюбленности. Вот так канительно тянется и дело всей кинематографии, которая у нас почти исчезла.

Что касается фонтана, то он был великолепен. Во-пер-вых, белый, дымный, во-вторых, широкоплечий, в-третьих, вызывающий жуткую мысль о том, чтобы его открыть в комнате, в-четвертых, навевающий прохладу, в-пятых, падающий всеми своими лапами в бассейн, который, как это ни странно, — зелен и в котором плавают листья… Идиоты с киноаппаратом казались в сравнении с фонтаном отталкивающими.

Я не побываю на спектаклях «Комеди Франсез»[153]. Во-первых, я далек от того положения в обществе, которое дало бы мне возможность побывать на них, а во-вторых, если бы меня пригласили даже сами гастролеры, то и тогда я не мог бы пойти: у меня нет приличной одежды — вернее, одежда у меня неприличная.

Словом, «я не увижу златокудрой Федры»[154]. Признаться, мне и не особенно жаль. Вероятно, это интересно видеть — эти длинные черные парики, почти целые овцы на головах мужчин, эти… Вот что еще — сразу не приходит в голову! Как одеты в ту эпоху женщины, не помню. Высокие напудренные прически? Ленты в волосах? Почему именно «златокудрая» Федра? Что это значит? Очевидно, пудрили разноцветной пудрой. Это — Людовик XIV, Монтенон, Регентство…

В «Известиях» — слабая рецензия Никулина. В «Правде» — хорошая Топоркова[155]. Он сам играл Оргона. Неужели кулуарное знание о Никулине, что он в юности жил в Париже, — эта ставшая в конце концов даже двусмысленной, порнографической слава — неужели именно это заставило редакцию главной официальной газеты обратиться за рецензией как раз к Левушке? Как будто в редакции сидит молодой Катаев или Стенич!

От рецензии Никулина нет впечатления о театре — вода, от топорковской есть: они играют, как играется музыкальное произведение в оркестре — с невидимым, как пишет Топорков, дирижером. В конце спектакля обнаруживается, кто дирижер, — это одно из действующих лиц, мадам Пернель. От нее исходят нити, музыкально управляющие остальными актерами. Объяснение не совсем ясное, но намек на характер спектакля в нем есть. У Никулина — ничего этого нет, он, видите ли, «сорок лет тому назад побывал» и т. п. Подумаешь, старый маркиз!

Я, если бы мне предложили, за такую рецензию не взялся бы. Тщеславные мысли о том, что это будут переводить, перепечатывать во Франции, заставили бы меня стараться, начинать сотни раз. В конце концов я не успел бы написать к сроку, а так как нужно было бы все же сдать рецензию, то я, спеша, нервничая, высыхая от того, что не курю, написал бы нечто такое, что потом казалось бы мне очень плохим, вызывало бы стыд и расспросы у каждого встречного, как написано.

Нужно было заказать написать по этому поводу статью Пастернаку. Не рецензию, а какой-нибудь набросок. Это было бы влиятельно в плане искусства и показало бы французам конгениальность и Мольеру, и всей истории театра.

Сердце разрывается от прекрасного! Трудно читать стихи — начинаешь плакать.

Так не пошел я и на китайский цирк, так не смотрел корейских танцев, не слушал органных концертов Гедике. Какой-то немец исполнял Седьмую Бетховена, которую я только недавно узнал и полюбил как ни одну другую, — не пошел я и на этот концерт. Вот, не жаль мне, что не увижу и «Комеди Франсез»! Почему это чувство? Что его рождает? Может быть, это то же самое, что мысль о том, что жизнь в основном уже прожита, что довольно с нее и тех впечатлений, которые она уже получила, как довольно нам бывает одной нашей культуры — европейской — и не хочется жить еще в культуре, скажем, индийской или мексиканской…

Жена говорит мне, и возможно — справедливо, что все дело в отсутствии одежды. Будет костюм — и захочется проникать в другую культуру. Пока что жизнь проходит мимо: состязания конькобежцев, гастроли французов, аттракцион в цирке, когда, как говорят, пальто, снятое вошедшим в ресторан, само по себе повисает в воздухе и потом с тарелок вдруг сами по себе начинают улетать яблоки.

В тот же день, 9 апреля 1954 года

Целый ряд встреч.

Первая, едва выйдя из дверей, — Пастернак. Тоже вышел из своих. В руках галоши. Надевает их, выйдя за порог, а не дома. Почему? Для чистоты?

В летнем пальто — я бы сказал: узко, по-летнему одетый. Две-три реплики, и он вдруг целует меня. Я его спрашиваю, как писать, — поскольку собираюсь писать о Маяковском. Как? Не боясь, не правя? Он искренне смутился — как это вам советовать! Прелестный!

Говоря о чем-то, сказал: «Я с вами говорю, как с братом».

Потом — Билль-Белоцерковский с неожиданно тонким замечанием в связи с тем, что у Мольера длинные монологи и странно, что актеры «Комеди Франсез», которых он видел вчера по телевизору, не разбивают их между несколькими действующими лицами.

Долгий монолог его самого по поводу того, ложиться ему на операцию или не ложиться.

Потом Всеволод Иванов.

(Это все происходит перед воротами дома.)

Молодой. Я думал, что он в настоящее время старше. Нет, молодой, в шляпке. Сказал, что написал пьесу в стихах[156]. Как называется, почему-то не сказал.

Потом автор рецензии Никулин. Читал рецензию, подойдя к газете, наклеенной на стене. Не поймешь. Физиономия была профессиональная. Подвез меня в автомобиле собственном до «Националя».

В «Национале» Рискинд[157] с потрясающими в сюжетном отношении жалобами на мальчика, с которым живет в одной квартире и о котором вынужден заботиться. Жалобы также и на собаку, которая там живет.

Потом я его провожал вверх по Горького и встретили Мартинсона[158]. Сказал, что только что говорили обо мне. Где? На радио. Оказывается, он играет в инсценировке «Трех толстяков». Это меня очень обрадовало. Инсценировку делал не я и качества ее не знаю. Играют, оказывается, Яншин, Бабанова. Очень радостно! Я бы сам и не стал делать, не хочется возиться со старым, — но приятно, что опять встречаешься с замечательными артистами, которые тебя помнят.

И тут же по середине Горького в ЗИМе, как в огромной лакированной комнате, прокатил Катаев…[159]

Я склонен забыть свою злобу против него. Кажется, он пишет сейчас лучше всех — тот самый Катаев, к которому однажды гимназистом я принес свои стихи в весенний, ясный, с полумесяцем сбоку вечер. Ему очень понравились мои стихи, он просил читать еще и еще, одобрительно ржал. Потом читал свои, казавшиеся мне верхом совершенства. И верно, в них было много щемящей лирики… Кажется, мы оба были еще гимназисты, а принимал он меня в просторной пустоватой квартире, где жил вдовый его отец с ним и с его братом, — печальная, без быта квартира, где не заведует женщина.

Он провожал меня по длинной, почти загородной Пироговской улице, потом вдоль Куликова поля, и нам открывались какие-то горизонты, и нам обоим было радостно и приятно.

Я совершенно не владею фразой. Когда берешься прочитывать что-либо, ранее написанное, то нет ощущения свободного восприятия; читаемое не льется, как это бывает при возвращении к той или иной книге классика или просто хорошего писателя, а происходит спотыкание — спотыкание и зрения, и мысли.

Мне кажется, что раньше у меня этого не было. Что-то произошло в голове, какие-то форточки закрываются раньше времени.

Очевидно желание написать в один присест. Но ведь это невозможно. Как же быть?

Какое искусство делается в один присест? Никакое.

По существу, картина, уже законченная, носит характер сделанной в один присест. И статуя. Значит, идеально — они должны были бы делаться в один присест.

А почему мне хочется сделать в один присест? Боюсь, что будет скучно, если, не сделав в один присест, сяду завтра продолжать.

Нет, не страх скуки. Просто чувство, что если не сделал сразу, то и не надо.

Вот: ощущение, что не надо.

А почему если в один присест то надо?

Что это в данном случае — этот «один присест»? Не знаю. Вот это, например, написано в один присест. Значит, это написать было «надо».

Так и не понято, какая необходимость заставляет человека создавать искусство. Подражание природе? Почему хочется подражать природе? Украшать жизнь? Откуда у нас понятие, что что-то можно украшать? Зарабатывать этим деньги? Отпадает, это уже более поздний добавок к искусству. Функция? Если функция, то она должна иметь свою причину, вернее — цель. Какая цель у функции быть создателем искусства?

И это необъяснимо.

Разъяснять ближним жизнь, улучшать людей? Чепуха. Это делает образование, медицина. Заклятие? Какое-то заклятие? Вот это больше всего похоже на объяснение. Заклятие против кого? Против силы уничтожения? Или заклятие мира подчиниться нам путем похищения его тайны, путем повторения его нами самими?

Это, впрочем, одно и то же, что заклятие против силы уничтожения.

Эти бизоны на стенах первобытных пещер — разве не только лишь заклятия? Для чего бы они рисовались, как не для заклятия? Да еще рисовались они в самых темных и желательно недоступных для человека углах пещер.

Кто же, по расчету рисовавшего, должен был их видеть Ведь не человек же! А кто?..

Открытие бизонов в первобытных пещерах можно было бы рассматривать как открытие Колумба.

Когда видишь фотографии китайского храма, высеченного в скале, этого нечеловеческого сооружения с фигурами богов величиной в тучи, — тут же, почти закрыв лицо, отбрасываешь это изобретение.

— Я ничего не хочу знать об этом! — почти восклицаешь.

Так же отворачиваешь лицо, едва успев бросить взгляд, от изображенной скульптуры древней Мексики, Перу.

От прелестного Китая! От моряков, рыболовов, парусов величиной с коготь.

Почему возникает этот протест, это нежелание видеть?

Почему и в самом деле почти вскидывается рука к лицу, чтобы преградить путь этого всего к тебе? Я не обскурант. Очевидно, существование других великих культур, из которых многие уже погибли, обесценивает меня.

Как я смею сравнивать себя с Вишну, с Китаем, с поклонением солнцу? Однако сравниваю. Я не хочу чувствовать себя уходящим, временным, я — один, я — вечный, я, только я!

Вот как, если заглянуть вглубь, чувствуешь себя. Довольно мне и моей культуры — греческой, римской, среднеземноморской культуры, моего Наполеона, моего Микеля, моего Бетховена, моего Данте, меня. Довольно мне меня!

Я был в аду, в чистилище, в раю, я шел куда-то по звуку скрипки, по зеленоватой дороге — да, да, это было со мной. Но никогда я не был в скале храма, во рту Будды, в огне Дракона! Не надо мне этого! Не надо! Мне страшно. Я перестаю существовать! Я ничто!

18 апреля

Вот я не видел и «Сида». Ни в театре — так сказать, в натуре, ни по телевизору — так сказать, через стекло, или по ту сторону, — я и не знаю, с чем сравнить это смотрение в телевизор.

Странно, я волновался именно за «Сида», за трагедию. Почувствовал нехорошее сердцебиение, когда вдруг, в первых же строках рецензии малотеатринского Зубова[160] в «Правде», прочел, что «Сид» — это трагикомедия. Бросил читать. Нехорошее сердцебиение. Вот еще, думаю, не хватает умереть! Слышали, умер от разрыва сердца, натолкнувшись на невежество! Однако взял себя в руки, пошел в магазин, в который шел перед тем, как остановился возле газеты, купил чай. Иду обратно, несколько успокоенный, но, приближаясь к газете, опять злоба, сердцебиение. Вот, думаю, не в духе ли этого постоянного стремления все снизить? Не думал ли Зубов так: «Трагедия? Какая там трагедия? Подумаешь, материал для трагедии — честь! Это не трагично, а комично! Не трагедия, а трагикомедия!» Объясняя появление в рецензии этого слова именно такими причинами, именно такими, расчетливыми, хитрыми, в конце концов, рассуждениями актера, чувствовал, что сейчас позвоню Никулину, буду ругать матерно этого актера, актеришку — да просто напишу ему открытку: кто вам дал право, невежда, на домыслы! — и т. д.

В газете оказалось, что это сам Корнель назвал «Сида» трагикомедией. Мгновенное, резкое, вплоть до произнесения вслух «ф-фу» облегчение, успокоение сердцебиения и т. д.

Но так ли это? Еще неизвестно, надо проверить. Не домысел ли какого-либо «писателя», пишущего для Зубова? Что-то не похоже, чтобы величественный Корнель употребил этот полутермин.

Бобович[161] видел по телевизору, говорит, что непередаваемо. Ну, Бог с ним, не видел, и Бог с ним. Но рад, что это было; в Москве — «Сид», три единства, такая «форма», такая условность; подумать, среди Вирты, Первенцева и еще какого-то в плащике и шляпке, с круглым, балованным, но спитым лицом, который тут ходит возле дома (наверное, живет здесь!), — среди этой антихудожественности вдруг трагедия единств «Сид»!

Хорошо, что это непередаваемо, хорошо, что он есть, этот Сид-Компеадор, о котором я думаю почти всю жизнь — почему его зовут Сид, как его во время сражения посадили, убитого, в седло, как это — трагедия — пишется?

He увидел, и Бог с ним.

В Музее изящных искусств стоит бюст Корнеля — небольшой, поставленный так, что вы стоите рядом; его лицо как будто щекой к вашему, маленькое, худое, с бородкой и усиками мушкетера лицо. Наполеон сказал, что, живи Корнель при нем, он сделал бы его герцогом. За что? За то, что тот своим «Сидом» учил молодежь чести.

(Глава 1)

Кондратьев давно уже лелеял этот план — пойти в музей на Волхонке… Как он называется? Пушкина? Да, да, Пушкина. Пойти в музей имени Пушкина, посмотреть статуи, Возрождение, Египет. Есть там также в западноевропейском отделении бюст Корнеля.

Он видел его много лет назад, и с тех пор нельзя забыть этого изображения — небольшой мраморный бюст, дробно иссеченный (поскольку из мрамора изображены кружева, шелк), с маленькой головой поэта, похожего по задорному виду на мушкетера. Впрочем, трудно не походить на мушкетера, если бородка, подкрученные усы и эпоха как раз мушкетерская… Чудесный, странно действующий на воображение портрет! Может быть, потому, что скульптор сделал его в естественную величину, и видишь, например, щеку героя не где-то на недостижимой плоскости, а рядом, можешь ее поцеловать.

Подумать только, щека Корнеля!

В конце концов, Кондратьев собрался. Да, да, сегодня в музей…

И так далее.

Когда читаешь «Дневник» Делакруа, прямо-таки чувствуешь рядом движения физического тела. Это не дневник, а восстановленная заклятиями ума жизнь. Тем страшней замечать мне, что книга прочтена уже до середины. Он еще пишет свои записи; он хоть и болеет, но еще, как все мы, думает, что этого — смерти — с ним не случится, а мне стоит перевернуть некий массив страниц, и вот его уже нет, этого Делакруа, который так любил поесть и писать красками.

Это сильный ум, причем рассуждающий о вопросах нравственности, жизни и смерти, а не только об искусстве, и в этом смысле художник этот не возбудил бы у Льва Толстого того смешанного с презрением удивления, которое возбудил у него Чайковский, — как это можно, восклицает Толстой по поводу того, какая ничтожная жизнь: только интересы концертов, опер, и никакого духовного интереса!

Делакруа всесторонен. Ум его бывает и государственным, и пророческим. Он удивительно интересно говорит, между прочим, о Микеланджело. Тот был все же живописцем, по его мнению, — все же живописцем, а не скульптором. Его статуи повернуты к нам фасом, это контуры, заполненные мрамором, а не результат мышления массами. Нельзя себе представить, говорит Делакруа, Моисея или Давида сзади. У него, когда смотришь на статую в ракурсе, члены выворочены, чего никогда не бывает у аттических статуй.

Может быть, у Микеланджело как раз прорывы в иное, не свойственное его веку, туманное, романтическое мышление, которое мог бы заметить именно Делакруа? Может быть, он видел те клубящиеся фигуры, которые потом воплотил Роден?

Во всяком случае, хочется уберечь Микеланджело даже от такого гения, как Делакруа, рисовальщик львов! Вспомним, кто был тот. Тот кроме статуй еще писал сонеты и был вообще таким, что даже одна маленькая деталь его биографии способна потрясти: так, незадолго до смерти нарисовал он в доме своем на стене, сопутствующей поворотам лестницы, — смерть, несущую гроб.

Не закончим сегодняшнюю запись на этом мрачном слове. Лучше вспомним что-нибудь приятное. Что же? А вот что.

Однажды, когда я возвращался по улицам темной, блокированной английским крейсером Одессы, вдруг выбежали из-за угла матросы в пулеметных лентах и, как видно, совершая какую-то операцию, тут же вбежали в переулок. Затем один выбежал из переулка и спросил меня, в тот ли переулок они попали, как называется… И я помню, что он крикнул мне, спрашивая: «Братишка!» Я был братишкой матросов!

Как только не обращались ко мне за жизнь — даже «маэстро»! «Браво, маэстро!» — кричал мне болгарин Пантелеев, концертмейстер, на каком-то вечере поэтов в Одессе. Но когда мне бывает на душе плохо, я вспоминаю, что именно этот оклик трепетал у меня на плече: «Братишка!»

Делакруа пишет в дневнике о материальных лишениях Дидро. Философ думал, что это его удел — жить в конуре. Вмешательство Екатерины помогло ему уже на старости лет зажить безбедно — в хороших апартаментах, с мебелью и т. д.

Я вспомнил об этой записи у Делакруа, когда шел сегодня по Пятницкой, рассчитывая, хватит ли у меня денег на двести граммов сахара, и имел ли я поэтому право купить газету. Три года тому назад, когда жил в этом же районе, было то же самое: я иногда заходил на улицу, чтобы у кого-нибудь из писателей одолжить трешницу на завтрак. Если прошли три года с тех пор, а все то же, то и я могу думать, что это не случайность, а именно удел.

Самое дурно меня характеризующее здесь — это сравнение с Дидро.

Впрочем, для меня нет никакого сомнения в том, что во мне все же живет некто мощный, некий атлет — вернее, обломок атлета, торс без рук и ног, тяжко ворочающийся в моем теле и тем самым мучающий и меня, и себя. Иногда мне удается услышать, что он говорит, я повторяю, и люди считают, что я умный… Меня слушает Пастернак, и, как замечаю я, с удовольствием. Пастернак, написавший горы — прекрасных стихотворений, прозы, переводов из Шекспира, из Гете, Пастернак, потрясший[162] Ахматову сравнением дыма с Лаокооном; он слушает меня, автора не больше как каких-нибудь двухсот страниц прозы; причем он розовеет и глаза у него блестят! Это тот гений, поломанная статуя ворочается во мне — в случайной своей оболочке, образуя вместе с ней результат какого-то странного и страшного колдовства, какую-то деталь мифа, из которого понять я смогу только одно — свою смерть.

Не стал читать страницу из «Дневника» Делакруа, представляющую собой целую статью об искусстве, чтобы не прочесть ее кое-как, на ходу…

Все меньше остается этого «Дневника», ему уже около шестидесяти лет, все, что он пишет сейчас, великолепно по уму и тонкости. Иногда можно обвинить его в желании по-писательски подвести под концовку или в этом роде — именно показать себя писателем… Ну что ж, и это получается у него превосходно. Так, восторгаясь одной из картин «Рафаэля и чувствуя вместе с тем ее несовершенство, он пишет, что «Рафаэль грациозен, даже прихрамывая». Конечно, это явная «фраза», «концовка», но как хорошо!

В дневниках, задуманных специально для того, чтобы из них получилось нечто такое, что будет вскоре печататься и представит для читателя интерес, есть что-то глуповатое.

Лучший из дневников — это дневник некоего Пигафетты[163], секретаря, что ли, экспедиции Магеллана. Собственно, это мореходные записи, в которых имеются и личные переживания.

Между прочим, этот Пигафетта записывает, как однажды, когда все спустились на берег для встречи с туземцами, которые пришли производить обмен, у него не оказалось ничего такого на руках, за что можно получить дары туземцев, — никаких стекляшек или чего-нибудь в этом роде. Однако у него имелась игральная карта — валет. Товарищи над ним смеялись (очевидно, накануне шла игра в карты, Пигафетта проигрался, отдал все «драгоценности», которые были приготовлены для обмена, и потом поднял с пола карту…). И вот этому Пигафетте за его валета дали больше, чем остальным, — чуть ли не корову, кроме кур и овец.

Как этот валет показывает нам весь колорит корабельной жизни этих открывателей!

24 апреля

Эта книга, «Дневник» Делакруа[164], мне очень много сказала. Она мне сказала, что я кое-что значу.

Этот художник, живший за сто лет до меня, великий художник, изобретатель, новатор, человек, которому последовали импрессионисты, он — со своей трубочкой, в своем широком, как труба на крыше, цилиндре, со своей Дженни, со своим Жерико и со страстью к Рубенсу, он, украшавший своей живописью стены Парижа, приятель Тьера, принца Наполеона, — протянул мне руку, улыбнулся мне — и мы вдруг пошли рядом: он поразился тому же месту у Эдгара По, что и я. И еще какое-то равенство, о котором я забыл и которое легко вспомню…

Будь здоров, дорогой друг! Виси и сияй своим кармином и прусской синей на стенах ратуши, в Нанси, в церкви

Сюльпис! Где висит твой «Данте»? Будь здоров и сияй! Ты сказал мне, что я кое-что стою! Ты завещал мне ценить воображение! Будь здоров и сияй! Ты полжизни задавал себе вопрос, какими же были те краски Рубенса в своей свежести! Так и я кричу иногда во все стороны — посмотрите, что делается в небе! Сириус, смотрите! И Орион уже похож на лошадь в колеснице весны! Смотрите!

И никто не смотрит.

Ты смотришь, я думаю, со своей трубочкой и с каким-нибудь томиком в руке.

Сегодня (27 апреля 1954 года) хоронили Лидию Сейфуллину.

В гробу она, кукольно-маленькая при жизни, лежала так глубоко, что я хоть и затратил усилия, но никак не мог увидеть ее лица. Она вся была покрыта цветами, как будто упала в грядку. Совсем маленький гроб, который несли среди других Лидин, Ступникер, Арий Давыдович. Вставили в автобус сзади, как это всегда делается. В небе проглянула синева…

Сейфуллину я видел с месяц назад в том же месте, чуть дальше, во дворе Союза писателей. Она шла навстречу мне быстрым шагом не только не мертвой, не только не больной, но даже молодой женщины. При ее миниатюрности обычно даже я, глядя на нее, посылал взгляд сверху. Так же сверху послал я его и при этой встрече — и встретил блеснувший серпом взгляд, полный молодых чувств, дружбы, юмора… Именно так: она показалась мне молодой!

Да будет благословенным ее успокоение! Мне кажется, что она любила меня как писателя, понимала. В последние годы я не встречался с ней на жизненном пути. Почему-то иногда думал я о ней как о существе уже погибшем, замученном алкоголем и неразрешающимися страстями. Нет, эта встреча во дворе Союза сказала мне, что я ошибаюсь: она явилась мне никак не погибшей — наоборот, как сказал я, молодой! Как синева сегодня, проглянула мне молодость души сквозь старую, порванную куклу тела. Так и ушла она для меня навсегда — весело сверкнув на меня серпом молодого взгляда, как бы резавшим в эту минуту все дурное, что иногда вырастает между людьми.

Памятник Долгорукому готовится к открытию[165]. Пока что он покрыт брезентом — непоместительным, я бы сказал, шатром брезента… Видна черная нога лошади, согнутая в колене, повисшее копыто. Постамент довольно высокий, черный куб. Над всем этим майский пасмурный день, вот-вот пойдет дождь.

Он и сам, наверное, не знал, этот Долгорукий, того, что он основал Москву. Наверное, это был бородатый, в рогатом шлеме, дикарь-викинг, говоривший на том русском языке, который еще похож и на славянский, и на польский, и на сербский. Скоро он появится перед поколением второй половины двадцатого века верхом на коне, принятый комиссиями, министерством, проредактированный — нужный или не нужный?

В конце концов, ничего не нужно, кроме майского дня, кроме ощущения здоровья.

Исключительно для пробы пера пишутся эти строки о том, как приятно было пойти за нуждой в кукурузу, в маленький промежуток земли между мощными, веющими, как бунчуки, стеблями. Как жарко палило солнце — но не мучительно! Как летали над тобой мухи, стрекозы! Как блестела кукуруза — не то бамбук, не то мебель; как, свистя, вылетал из какого-то, почти не ощутимого глазом сочленения длинный зеленый лист, чтобы не то сжечь, не то застыть от огня, кочан, пока что похожий… Боже мой, на что угодно!

Потом вы вставали, натягивая штаны, и были так здоровы, что подмигивали жуку, висевшему где-то вдали на стебле, где-то очень далеко, почти в Африке, — и сердце стучало в вас так ровно, так спокойно, что казалось, жизнь — это счастливое сновидение, ведущее к еще более счастливому пробуждению.

Проба пера заканчивается восхвалением хорошего пищеварения, хорошего кала, в котором, оглянувшись, вы видите алую кожицу помидора и муху, синим живцом в серебряной юбке.

Эти записи — все это попытки восстановить жизнь. Хочется до безумия восстановить ее чувственно.

Я стою на чердаке, почти поджигаемом солнцем, перед двумя мальчиками, которые заставляют меня, совсем маленького мальчика, повторять за ними какие-то слова матерной ругани. Я повторяю, но они требуют все повторять и повторять. При этом они хохочут. Чердак, как и всегда это происходит с чердаками, когда мы попадаем туда летом, почти, как я уже сказал, горит, дымится, — да, да, по углам, где постройка несколько разрушена и где видны целые груды солнца, прямо-таки курится дым — синий дым!

7 мая

Сегодня в «Известиях» есть два места, очень приятных для воображения.

Оказывается, в счетно-электронных машинах имеются так называемые «запоминающие трубки». Это уже довольно далеко на пути к роботу!

Второе: в арфе та толстая, массивная часть из дерева, та часть, которую артист держит прижатой к груди, которую как бы обнимает, называется колонной. В «Известиях» описано, как старый мастер на фабрике музыкальных инструментов, занимающийся этим шестьдесят лет, пишет на колонне арфы золотой краской лепестки. Пожалуй, еще не так близко до робота!

Вообще говоря, поразительный номер газеты. В нем же, где «запоминающие трубки» и золотые лепестки на колонне арфы, еще и сообщение о введении смертной казни за убийство![166]

Вот он, в сравнении с роботом, человек из белка! Он любит убивать и любит казнить. Но все же — он же, он, а не какое-либо другое существо — одновременно с тем, что любит убивать и любит казнить, — изобретает запоминающую трубку и сочиняет музыку.

Подумать только, среди какого мира живешь — и кто ты сам! А я ведь думал, что самое важное — это не ставить локти на стол!

12 мая

Опять похолодание, северный ветер, тучи — вернее, именно то, что совершенно точно называется «облачностью». Эти не по сезону перемены действуют на психику с такой силой, что, проснувшись в такое внезапно оказывающееся холодным и пасмурным утро, вдруг с раздирающей грустью начинаешь думать о жизни, подводить итоги, ничего не ждешь. Такое сильное действие, как если бы вдруг постарел на десять лет. И вдруг в облачности мелькает голубой просвет, и кажется…

Нет, еще ничего не кажется, еще нет просвета!

Вчера прогуливался по Горького с Ливановым. Его умные мысли о Гамлете. Говорит — я ведь пять лет работал над этой ролью! Возьми Лаэрта, Полония… Какие сами по себе величественные фигуры! А перед Гамлетом они ничто.

Величественные?

Совершенно правильно он мне ответил, что Полоний вовсе не комический персонаж, ограниченно льстящий, подслушивающий и т. п. Его любил, надо это помнить, покойный король. Что касается Лаэрта, то это, по крайней мере, Сид! А перед Гамлетом он фат. Не больше чем фат! А Горацио? Ведь это Эразм Роттердамский. И Гамлет учит его! Вот кто он такой, насколько он выше всех!

Я позавидовал этому взгляду. Чей он? Ливанова? Сахновского[167]? Вычитали? Во всяком случае, хорошо.

Ливанов снимается сейчас в фильме в роли Ломоносова. Устал — говорит — вчера сжигали мне лицо.

Вот, наконец, просвет. Только не голубой, так как очень близко к солнцу, а нечто вроде светового пятна, все расширяющегося, все рассветляющегося и вот уже пропускающего сквозь себя пучки лучей…

Гамлет сильный, усталый человек — что-то вроде Маяковского. Впервые в жизни я видел Гамлета в Одессе. Играл Слонов[168]. Я был гимназистом невысокого класса. Ничего не понял, ничего не понравилось, за исключением того, что в финале пьесы один из трупов катится поворачиваясь по ступенькам с боку на бок.

— Что вы читаете, милый принц?

— Слова, слова, слова.

Вот так бы и назвать эту книжку:

Ю.Олеша. Слова, слова, слова.

Ю.Олеша. Думаю, значит — существую.

Если в день похорон матери Маяковского[169], когда прошло около двадцати пяти лет с тех пор, как я играл с Маяковским в карты, пил с ним вино, разговаривал о жизни и о литературе — т. е. уже, само собой, был в славе и пользовался хорошим отношением такого выдающегося человека, как Маяковский, — если, повторяю я, в день смерти его матери я не могу пойти на панихиду по ней из боязни обратить на себя внимание именно по поводу оборванной на мне одежды, то, значит, уже в самом моем характере заложена эта оборванная одежда, это нищенство — другими словами, я сумасшедший.

1 июня

Если бы не расцветшие деревья, то было бы похоже на март. Серое, грязно движущееся небо — вот именно: с облаками, похожими на телеги, неясность в отношении температуры, зябкость… Словом, так же плохо, как этот отрывок.

В музее Чехова лежит его воротник, галстук, наружный платок, кашне… Галстук, между прочим, голубой, готовая бабочка с длинными полосками для обхвата шеи. Платок мало чем отличается от современных, такое же кашне могло бы лежать в витрине на Столешниковом.

Уход, отсутствие некоей жизни, которая была и которой теперь нет, ощущается здесь с такой силой, что минутами тишина в этом доме становится почти реальным телом.

Фадеев не прав, когда в своих «Субъективных записках»[170] обвиняет Чехова в том, что тот не увидел уже существовавших рядом с ним мощных людей из крестьян, а также из интеллигенции. Получается, что Фадеев заказывает Чехову тему на основании его, Фадеева, понимания тогдашней эпохи.

Этих мощных людей никто из писателей не видел. Горький? Кто же мощные люди Горького? Босяки? Как раз те «мощные люди», которые впоследствии самим Фадеевым, по существу, не могли бы быть признанными, как анархи-ствовавшие, как враги всякого общества, — тем более дисциплинированного коммунистического.

Тогда писал Лев Толстой. Увидел ли он мощных людей той же, в данном случае, чеховской эпохи? Он увидел только юношу Светлогуба (Лизогуба)[171], и то из-за того света, которым для Толстого был окружен этот юноша как мученик (он был повешен).

Пятьдесят лет со дня смерти Чехова. Мне было около пяти лет, когда он умер. Никакого воспоминания об этом событии, как оно отразилось в моем детстве, не сохранилось Между тем русско-японскую войну хорошо помню — в виде изображений броненосцев в бурном море, накренившихся, и рассекающего всю картинку прожектора… Также и в виде взбегающих по откосу солдат в белых кителях в то время, как путь им преграждают проволока и желто-красные звезды разрывов.

Чехов — это смешно. Вот восприятие Чехова — детское, домашнее: смешно, Чехов.

А ведь в это время уже гремел Художественный театр. Почему это так случилось? Почему знаменитый писатель, о котором уже шумела вся Россия, остался вне нашей семьи — все же культурной? Возможно, оппозиция русскому, русской славе. Сенкевич казался поважнее. Бабушка читала Сенкевича. Помню иллюстрированный журнал хорошего, внушительного формата, на так называемой меловой бумаге, с черным бликом фотографий, который выписывают из Варшавы. В нем Сенкевич — роман, о котором докладывает за обедом бабушка.

В этом журнале впервые встречаюсь я с Уэллсом. Сперва вижу — смотрю, не отрываясь, — только иллюстрации… Какие-то две, почти невесомые, с длинными ногами, очень штатские фигуры, и тем не менее очень фантастические, не то висят в воздухе, не то несутся куда-то вдаль в пыли лунного света. «Перше людове на ксенжицу»! «Первые люди на Луне»! Не помню, стал ли я уже тогда читать роман — именно по-польски! По всей вероятности, нет еще, наверное, не умел читать — но встреча уже состоялась, так сильно повлиявшая на меня.

Помню, в этом отрывке нарушается, становится угловатым ритм.

Чехов умер в 1904 году. Значит, мне был уже шестой год. Однако я не запомнил никакой подробности, которая говорила бы мне теперь, что я помню, как умер Чехов…

…Живет во мне убеждение, что о смерти Чехова в детстве я не услышал. Смерть Льва Толстого — это уже легко вносимая в сегодняшнюю реальность картина из прошлого. Ничего даже не надо стряхивать с нее, никакой пыли. Она не спрятана, она висит у входа в сознательную жизнь.

Осеннее солнце падает на нее, солнце равноденствия, начала учебного года. На этой картине стою я у классной доски в меловой пыли, которая кажется, от соединения с солнечными лучами, голубой, и, вертя тряпкой, стираю что-то с доски…

Чехов осмеял все фигуры. Художника в «Попрыгунье», бюрократа и вместе с ним революционера в «Рассказе неизвестного человека», профессора в «Скучной истории», профессора в «Дяде Ване», крестьян в «Мужиках», торгового человека в «Холодной крови», помещика в «Вишневом саде», там же делового человека, там же актрису, там же лакея, двух слуг, молодого и старого; чиновников в целом ряде произведений, от Чехонте до «Трех сестер»; купечество в «Трех годах»; доктора в…

Трудно говорить о положительном персонаже Чехова. Напрягаешь память… Разумеется, не осмеяны дети…

Один из лучших рассказов Чехова — «Дорогие уроки». Молодой ученый, толстый, с одышкой (кажется, Чехов говорит «пухлый»), которому понадобилось для какой-то работы знание французского языка, приглашает учительницу. Приходит прелестная француженка с необыкновенно тонкой талией, говорит Чехов. Работодатель сразу в нее влюбляется — правда, пока что еще не слишком поняв, что с ним произошло… Условились в цене — рубль за урок. Тут же француженка и приступает к уроку. Она сообщает ученику, что французский алфавит состоит из стольких-то и стольких-то букв; когда она хочет продолжить свое преподавание в том же школьном духе, молодой ученый останавливает ее и говорит, что поскольку он окончил и гимназию, и университет, то ему не надо начинать — вот именно — с азов, а лучше сделать так: взять какую-либо книгу и попробовать переводить, останавливаясь на том или ином слове или обороте, и изучать их с разных сторон. Учительница не совсем понимает, чего, собственно, от нее хотят, но соглашается и на другой день приходит с книгой, озаглавленной «Мемуар».

«Мемуар, — переводит она, — воспоминания».

Одну сестру, в которую я был влюблен, звали Сима, другую, младшую, Шура. Они появлялись в далеком от меня конце аллеи, быстро шли, — казалось, просто летели, не касаясь земли, обе в каких-то черных платьях с белыми, как казалось мне, пластронами.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

1954

1954 В ДОМЕ ОТДЫХА (1954 г.)Как же загнал я себя душевно, если мне приходится добровольно скрываться в этой крошечной, прокуренной и непроветриваемой одиночке! Не работать сюда я ехал и не отдыхать. Я слишком устал и для того, и для другого. Просто отсидеться — вот моя цель. В

1954-й год

1954-й год Хотя на первый взгляд читателю может показаться, будто 1954 год прошел для Дали впустую-это вовсе не так. Совсем напротив, он был одним из самых активных в его жизни. Вопервых, он написал пьесу в трех актах под названием «Эротикомистический бред» с тремя действующими

1954

1954 В ДОМЕ ОТДЫХА (1954 г.) Как же загнал я себя душевно, если мне приходится добровольно скрываться в этой крошечной, прокуренной и непроветриваемой одиночке! Не работать сюда я ехал и не отдыхать. Я слишком устал и для того, и для другого. Просто отсидеться – вот моя цель. В

1954 год… 71

1954 год… 71 1955 год… 88

1954

1954 2 февраляСовершенно тепло. Снег лежит только там, где огорожено — на бульварах, во дворовых садиках. Он грязный. Неприятно смотреть на этот, существующий вопреки обстоятельствам, снег — как смотришь в музеях на какие-либо муляжи: зрелище в данном случае начинает влиять

1954

1954 18 января 54 На днях – не помню точно, когда – была у Анны Андреевны. На ней новый халат – лиловый – и такой пышный, торжественный, что в доме у Ардовых он именуется «рясой». Она здорова, соблюдает разгрузочные дни, красиво причесана, ухожена.– Слышала о вашей статье, –

1954

1954 21 24 декабря 1953 года на первой странице «Литературной газеты» была помещена моя статья «О чувстве жизненной правды» (настоящее название, уничтоженное редакцией, «Гнилой зуб»). В статье говорилось о лживости советской литературы для детей. Примеры были взяты, главным

1954

1954 184.Пешкин И.С.ПАВЕЛ ПЕТРОВИЧ АНОСОВ /Предисл. Н.Т. Гудцова. — 1954. — 360 с.: ил. 90 000 экз.185.Водопьянов М.В.ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ. — 1954. — 288 с.: ил. 90 000 экз.186.Брагин М.Г.ВАТУТИН: ПУТЬ ГЕНЕРАЛА. 1901—1944. — 1954. — 360 с.: ил. 90 000 экз.187.Нагаев Г.Д.ДЕГТЯРЕВ /Предисл. А.А. Благонравова. — 1954. — 280 с.: ил. 15

1954

1954 И вот, только читатель начал привыкать, что уже попадаются и сохранившиеся письма БНа, как переписка исчезает вообще. На целый год.Конечно, переписка не прерывалась. Братья продолжали друг другу писать. Так же часто. Так же подробно. Но писем за этот год не сохранилось

1954

1954 Таос, Нью-Мексико 30 июля 1954 Дорогой Кролик,собираюсь написать тебе уже несколько месяцев, но дел и тогда, и сейчас, да и в будущем, невпроворот. Прежде всего, хочу поблагодарить тебя за сборник пьес.{246} Я по-прежнему считаю, что «Синий огонечек» — самая гармоничная и

1954 г

1954 г 6 январяИльф, большой, толстогубый, в очках, был одним из немногих, объясняющих, нет, дающих Союзу право на внимание, существование и прочее. Это был писатель, существо особой породы. В нем угадывался цельный характер, внушающий уважение. И Петров был хоть и попроще, но

1954-й год[62]

1954-й год[62]

1954 год

1954 год В наступившем году челночные полеты на Як-12 между Люберцами и Чкаловским продолжались. Но вскоре отец получил в свое распоряжение истребитель, хотя поршневой и учебно-тренировочный, но старый знакомый:09.04.54, Як-11. Перегон самолета по маршруту Ленинград — Калинин —

1954

1954 6 января Ильф, большой, толстогубый, в очках, был одним из немногих, объясняющих, нет, дающих Союзу право на внимание, существование и прочее. Это был писатель, существо особой породы. В нем угадывался цельный характер, внушающий уважение. И Петров был хоть и попроще, но

1954

1954 Публикации: стихи в «Новом журнале», альманахе «Литературный современник» (Мюнхен). Возвращаются с Одоевцевой из Русского дома в Монморанси в Париж. Живут в Hotel Luisiane, 60, ru de Seine 9. С марта по адресу: 28, rue Jean Giraudoux, Paris XVI.10 мая «Ну вот, мы примирились с Адамовичем. Нежно и