Глава 5 О СОСНАХ И ТЕЛЕГРАФНЫХ СТОЛБАХ

Глава 5

О СОСНАХ И ТЕЛЕГРАФНЫХ СТОЛБАХ

Я никогда не думал о том, чтобы стать журналистом. В 1961 году мне исполнилось двадцать семь лет. К этому времени большинство моих ровесников уже добились первых успехов на своих поприщах, а я только знал наверняка, что не хочу быть ни биологом, ни переводчиком художественной литературы. Чем я хотел заниматься — оставалось вопросом…

Одним из моих любимых литературных персонажей был и остается Тигра, друг-приятель Винни-Пуха, который полагал, что Тигры любят все, и немало огорчился, убедившись на опыте в том, что они не любят ни мед, ни желуди, ни чертополох. По чистой случайности Тигра обнаружил действительно любимое Тиграми лакомство, а именно рыбий жир. Точно так же и я обнаружил журналистику.

Как-то позвонил мне приятель и спросил, не хочу ли я поработать в только-только открытом агентстве печати «Новости»? Как он объяснил, АПН создано вместо Совинформбюро, является общественной организацией и планирует выпускать журналы и прочую печатную продукцию для зарубежного читателя. Поэтому требуются люди со знаниями иностранных языков. Я что-то промямлил, он ответил — мол, ты ничего не теряешь, сходи, поговори. Я сходил — и моя профессиональная судьба была решена.

Было бы прекрасно, даже возвышенно и благородно сказать, что я пошел в АПН в результате углубленной попытки понять свое предназначение в жизни. Но это не так. Я вообще не помню, чтобы шла во мне какая-то подсознательная работа, толкнувшая меня, в конце концов, к принятию решения. Зато прекрасно помню, что Самуил Яковлевич Маршак, интереснейший и замечательнейший из людей, был человеком весьма прижимистым. Платил он мне семьдесят рублей в месяц, а я был женат и имел маленького ребенка; содержать семью на такую зарплату не представлялось возможным — и надежда на иную оплату моего труда явилась той силой, которая подтолкнула меня к встрече с Норманом Михайловичем Бородиным.

Она состоялась в бывшем здании Совинформбюро, а также Государственного комитета по радиовещанию и телевидению, — сейчас пишу эти слова и не понимаю, как могло быть так, что две мощные идеологические организации делили одно здание. Однако еще будучи студентом, я подзарабатывал, ведя вместе с Джо Адамовым еженедельную программу «Почтовый ящик» (по-английски «Moscow Mailbag»); студия находилась именно в этом здании. Вспомнив это, я не могу не сказать несколько слов об Иосифе Амаяковиче Адамове, человеке в определенном смысле легендарном. Насколько мне известно, его отец был одним из первых советских представителей в США, где маленький Адамов и усвоил английский язык. В 1937 году его отца арестовали, обвинили в шпионаже и расстреляли. Каким образом Джо (так его звали все) устроился диктором Иновещания — не знаю. Но он был конечно же не просто диктором, а блестящим журналистом-пропагандистом. И дело не в том, что Джо говорил по-английски без тени акцента, совершенно как американец. Дело в таланте, в умении аргументировать, в бойцовском характере. Среднего роста, широкоплечий, мощного телосложения, с крупной головой, необыкновенно живыми черными глазами, громовым хохотом, наделенный бесподобным даром пародиста, Джо Адамов был не менее известен в международной пропагандистской среде, чем, например, звезда BBC Анатолий Максимович Гольдберг или ведущий джазовой программы «Голоса Америки» Уиллис Коновер. Я не удивился бы, узнав, что Адамов со своим «ящиком» вошел в Книгу рекордов Гиннесса: не скажу точно, сколько лет он ведет эту передачу, но то, что больше сорока — факт. Получив вопросы от слушателей «Московского радио» из США, Джо готовился к передаче, делал себе какие-то заметки, а потом без всякого написанного текста наговаривал ответы на магнитную ленту. Запись затем расшифровывалась и одновременно переводилась на русский язык, после чего поступала на подпись в отдел, затем к главному редактору и, наконец, к цензору. Необходимо владеть гораздо более выразительным пером, чем я, чтобы описать, как Джо Адамов ругался с цензорами и прочим начальством, когда те требовали убрать то или иное соображение или высказывание из его передачи. Стены сотрясались от его громогласного крика, потом гром переходил в угрожающие перекаты — это Джо ходил по коридорам, хватая каждого встречного за фалды и объясняя ему, что начальство ни черта не смыслит в пропаганде.

Как и все сотрудники Иновещания, Джо был неизвестен в собственной стране — недаром мы называли это учреждение «могилой неизвестного солдата». Я уверен, что, родись Джо в другое время, он стал бы популярнейшим журналистом-шоуменом. Он был намного более талантлив большинства «генералов» от журналистики и сам это понимал. Думаю, он глубоко страдал от отсутствия известности, от вынужденного пребывания в этой «могиле».

Мои отношения с Джо складывались весьма непросто и завершились драматически — о чем я еще расскажу…

Итак, меня принял Норман Михайлович Бородин — крупный красивый мужчина лет пятидесяти с гаком. Большая круглая голова, зачесанные назад волосы с проседью, пышные усы, внимательнейшие карие глаза и руки — выразительные, тонкие, какие-то дирижерские. Спросив меня, говорю ли я по-английски, и получив утвердительный ответ, Бородин перешел на английский и поразил меня чикагским прононсом (в Америке, как и в любой другой стране, люди, живущие в разных регионах и городах, отличаются друг от друга выговором, произношением разных слов и т. д.). Потом он проверил мои познания во французском, которым владел не столь хорошо, но вполне сносно. И предложил мне должность старшего редактора с ок ладом в сто девяносто рублей в месяц. Я согласился с восторгом и вскоре был представлен человеку, который официально принял меня на работу, а потом, много лет спустя, сыграл ведущую роль в попытке изгнать меня из профессии. Это был Энвер Назимович Мамедов, тогда — первый заместитель председателя агентства печати «Новости».

* * *

Энверу Назимовичу сейчас, когда я пишу эти строки, восемьдесят восемь лет. Это человек совершенно блистательного ума и редко встречающегося бесстрашия. Люди, работавшие с ним в АПН или на Гостелерадио, где он начинал главным редактором радиовещания на США, Канаду и Латинскую Америку, а закончил первым заместителем председателя, высказывались о нем восторженно, утверждая, что не было более творческого и интересного руководителя. Видимо, это так. Мне работать под его непосредственным руководством не довелось. Но встречались мы неоднократно, и впечатление сложилось у меня неоднозначное.

Приведу несколько эпизодов.

— Бородин меня представляет Мамедову, сообщает, что хотел бы зачислить меня старшим редактором с окладом в сто девяносто рублей. Мамедов рассматривает меня не слишком доброжелательно и говорит Бородину, что, возможно, не надо брать меня старшим редактором, лучше просто редактором, а там видно будет…

— Я опаздываю на работу, бегу изо всех сил со станции «Новокузнецкая», влетаю на ступеньки здания, на которых сталкиваюсь с Мамедовым и здороваюсь: «Здравствуйте, Энвер Назимович». Он буравит меня черными глазами и резко говорит: «Что это вы себе позволяете опаздывать на работу?!» Я обалдеваю от тона и резко отвечаю: «Не у всех есть персональная машина, Энвер Назимович!» — и бегу дальше…

— Мамедов принимает в своем кабинете в Останкино главу ирландского ТВ. Ее сопровождает совсем молоденький переводчик, не слишком в себе уверенный. Я вызван Мамедовым на случай, если потребуется мой перевод. Энвер Назимович явно на взводе — все знали, что во второй половине дня лучше к нему не заходить. Гостья что-то говорит, юный переводчик начинает переводить, и вдруг Мамедов прерывает его словами: «Молчи, собака!» Потом обращает на меня мутный взор и приказывает: «Переводите». Не слишком привлекательные картинки, правда? Вместе с тем я ставлю Мамедова очень высоко, он лучше всех понимал, как надо вести пропаганду, и отлично чувствовал, кто чего стоит как работник.

Мне кажется, он больше всего на свете переживал из-за того, что родился русским только наполовину (его мать была русской). Я абсолютно убежден: будь Мамедов русским, он занял бы куда более высокое положение. Он легко мог стать совершенно выдающимся министром иностранных дел. Его отца расстреляли в 1949 году (с последующей полной реабилитацией), и он не мог не видеть того, что в самом деле происходит в стране. Думаю, что его цинизм, осознание собственной недооцененности, нереализованного потенциала — все это являлось причиной его довольно частых срывов.

* * *

Я был принят в Главную редакцию политических публикаций, совершенно не представляя, чем мне предстоит заниматься. В этой редакции среди редакторского персонала числилась, кажется, лишь одна женщина. Всем мужчинам, за исключением меня и еще одного человека, было около сорока, а некоторым заметно больше. Это в основном были люди молчаливые, серьезные, замкнутые. Редакция делилась на четыре отдела: Америка, Европа, Азия, Африка. Может быть, кто-то и писал авторские материалы, но я занимался исключительно редактированием чужих текстов — иногда довольно неплохих, чаще посредственных, но всегда антиамериканских. Проработал я в этой редакции два года не без интереса, но со все нарастающим ощущением, что занимаюсь ассенизаторством: подчищаю труд других. Наша редакция находилась в конце Кутузовского проспекта, она была совершенно изолирована от основного здания АПН, что должно было меня навести на определенные мысли, будь я поумнее и поопытнее. Однако я наведывался в АПН довольно часто, постепенно меня там узнали, и однажды я получил предложение от главного редактора журнала Soviet Life Юрия Сергеевича Фанталова прийти к нему заведовать отделом. Этот журнал издавался правительством СССР в обмен на журнал «Америка», работа в нем была не только престижной для меня, но и желанной, ведь он имел прямое отношение к Соединенным Штатам. Я пришел к Норману Михайловичу с просьбой отпустить меня, и он, пожав мне руку, сказал, что я сделал правильный выбор, что «нечего здесь коптить небо», и пожелал всяческих успехов.

* * *

Достаточно заглянуть в Интернет, чтобы выяснить, кто такой был Н.М. Бородин. Он родился в 1911 году в Чикаго в семье российского революционера и видного деятеля Коминтерна Михаила Марковича Грузенберга, взявшего партийную фамилию Бородин. М.М. Бородин был арестован в 1949 году и умер в кагэбэшной тюрьме от пыток и побоев. В этом же году арестовали его сына, ставшего к тому времени одним из самых крупных разведчиков СССР. В 1954 году отца реабилитировали, равно как и Нормана Михайловича, и вопрос у меня вот какой: как же мог он (и не только он, а, например, и Энвер Назимович) столь же преданно, самоотверженно служить советской власти? Как могли они простить партии убийство их отцов, людей ни в чем не виноватых и даже в некоторых случаях вполне героических? Каким образом удавалось им сохранить веру, равновесие души? Я этого не пойму никогда.

* * *

Через две-три недели я получил повестку в военкомат. В регистратуре девушка встретила меня словами:

— Вы служили в КГБ?

Я чуть не лишился дара речи.

— Я?! В КГБ?!

— А что вы, собственно, так удивляетесь? — ответила она. — Ваше военное дело было в ГэБэ, его переслали к нам, значит, вы числились у них.

И тут я прозрел! Главная редакция политических публикаций на самом деле являлась частью аппарата КГБ, все мы, редакторы, готовили статьи для печатных органов, главным образом стран третьего мира, и они печатались там за подписью местных купленых журналистов. Наша редакция занималась множеством замечательных вещей, как то: дезинформацией, статьями-провокациями и т. д. и т. п. В основном работали в ней так называемые «погорельцы» — бывшие разведчики, которые в свое время были разоблачены, провалены, засвечены и потому возвращены домой. Попадались среди них люди очень интересные, даже выдающиеся. Спешу заверить читателя: подобного рода «журналистские» редакции имеются во многих странах, занимаются они тем же, чем и наша, — все это считается совершенно нормальным явлением. Но мне там нечего было делать, и конечно же мой ангел-хранитель сыграл свою роль, когда помог мне унести оттуда ноги и в который раз уйти из-под крыла Комитета государственной безопасности.

Журнал Soviet Life выходил только на английском языке и только для американцев. Он печатался в Финляндии, поскольку в СССР не было возможности добиться необходимого для Штатов качества полиграфии, характерного для так называемых «глянцевых журналов». Это было пропагандистское издание, цель которого — представить Советский Союз в лучшем свете. Для реализации этой цели использовались два способа. Первый: смягчать все негативные аспекты общества с тем, чтобы они выглядели не столь негативными; второй: вообще игнорировать все негативное и писать лишь о позитивном. Имелся, конечно, и третий: врать напропалую, но все же пропагандистские издания высокого пошиба предпочитают этого не делать. Если говорить об «Америке» и Soviet Life, то за тридцать с небольшим лет их существования они в основном придерживались второго способа — показывали исключительно хорошее.

Впрочем, о таких вещах я стал задумываться уже потом. Поначалу я ушел в журналистику с головой, был увлечен и получал колоссальное удовольствие от работы. Сколько себя помню, я интересовался политикой, социальными вопросами, и вот теперь имел возможность делиться своими соображениями с тысячами читателей. Правда, ими были американцы, но это меня совершенно не смущало, даже напротив. Работая в Библиотеке иностранной литературы, я способствовал тому, чтобы советские люди лучше понимали Америку, причем это направление я вел много лет, рассказывая о джазе, об американской народной музыке. И служба в Soviet Life превращала мою деятельность в улицу с двусторонним движением.

Я писал о Советском Союзе, следовательно, я много читал о стране, о ее истории, много ездил в командировки. Это были уже не студенческие агитпоходы, а углубленное знакомство со страной, куда я приехал восемь лет назад и о которой имел фрагментарное и идеалистическое представление. Моя первая встреча со сталинизмом, годы учебы в университете потребовали от меня довольно болезненной переоценки. Работа у Маршака открыла передо мной богатство и гуманизм русской литературы, показала ее уникальные черты. Но я не имел ни малейшего представления о подлинной сложности этой страны — сложности географической, этнической, культурной.

В Советском Союзе, как и в Соединенных Штатах, перед журналистом отворяются многие двери — хотя и по разным причинам. Пресса в США имеет огромную власть. Она может уничтожить кого угодно. Журналиста и боятся, и обхаживают, и пытаются использовать. В Советском Союзе до 1985 года журналист представлял угрозу для кого-либо, только если получал соответствующее задание сверху — мол, надо раскопать материал, вывести такого-то на чистую воду. Для этого существовали журналисты особого рода, так называемые фельетонисты. Но в основном журналисты писали о том, как прекрасно люди живут в Стране Советов, каких добиваются феноменальных успехов, и каков он вообще, советский человек. Стать героем такого репортажа или очерка мечтал каждый. Когда же появлялись материалы критические, то подчеркивалось, что речь идет о нетипичном для Советского Союза или советского человека явлении. С возникновением же гласности в 1985 году все радикально изменилось.

Как мне представляется, сегодня советская пресса не уступает западной по уровню и серьезности своей работы, по тому, как срываются покровы лжи и обмана с того, что только что считалось неприкасаемым. Отношение общества к печати поменялось. Большая часть воспринимает журналиста как героя, порой как своего рода Дон Кихота, порой как знаменитого Баярда, рыцаря без страха и упрека. Но некоторые чувствуют в журналисте опасность. Таких меньшинство, но оно чрезвычайно громко, если не сказать шумно, выражает свои взгляды; оно состоит из партбюрократов, писателей, ветеранов Великой Отечественной войны, афганцев, всякого рода «патриотов», шовинистического сброда. Новая роль, которую стали играть средства массовой информации, — прямое следствие революционных реформ, инициированных партией. И это совершенно не мешает тому, что из всех «неприкасаемых» в прошлом, самым по-прежнему закрытым, защищенным от критики остается партийный аппарат, то есть как раз те люди, чье поведение диктовалось их уверенностью в собственной безнаказанности. Они хвалили и хвалят гласность потому лишь, что убеждены: к ним новые правила не относятся. И когда что-то стало меняться, они будто с цепи сорвались.

Битва между СМИ и бюрократией была выставлена на общее обозрение во время Девятнадцатой партийной конференции 1988 года, когда громовыми аплодисментами встречалось каждое выступление, содержащее нападки на прессу. То же самое происходило во время Первого съезда народных депутатов (июнь 1989 г.), на котором консервативному меньшинству удалось выиграть большинство мест благодаря избирательной системе, для этого и выработанной, — о чем СМИ подробнейшим образом рассказали стране. Все это стало делом совершенно новым, даже в пору расцвета так называемой «оттепели» о таком и не мечтали.

В 1961 году «оттепель» достигла своего зенита. Общество испытывало подлинный энтузиазм, подкрепленный реальными успехами: люди стали жить заметно лучше, производительность труда ощутимо росла, и когда Хрущев на фоне этих успехов и стагнации экономического положения Запада предсказал, что СССР догонит и перегонит США, это не воспринялось как бездумное прожектерство. Вспомним громкие, а порой и феноменальные успехи советской науки и техники: 1955 год — Ту-104, первый в мире реактивный пассажирский авиалайнер; 1957 год — первый искусственный спутник Земли; 1961 год — Юрий Гагарин, первый человек, покоривший космос, — с его обаятельнейшей улыбкой сошедшего с рекламного плаката советского человека… Казалось, все возможно, казалось, судьба нам улыбается так же, как она улыбалась Америке во времена Джона Кеннеди, и все наконец будет хорошо.

Путешествуя по стране, я вновь и вновь восхищался поразительной уверенностью людей в том, что нет неразрешимых проблем, что нам все по плечу. Это была настоящая общенациональная эйфория. Тот, кто помнит те времена, согласится со мной, что они составляют разительный контраст с временами перестройки и гласности. Размах и глубину того, что происходит при перестройке, невозможно сравнить с реформами Хрущева. Тогда была пластическая операция, сегодня — радикальное вмешательство в организм. Потенциал другой, возможные последствия иные, значение происходящего для жизни каждого советского человека неизмеримо большее. Тем не менее общественное мнение куда менее солидарно, чем было тогда, в 1961 году, и настроено куда более скептически, чем в отношении сумасбродных планов Хрущева. Почему?

Отчасти ответ лежит в плоскости самого времени: прошло около тридцати лет. Кроме того, силен фактор разочарования. Обещали златые горы, а получили застой и моральное разложение. Говоря языком сегодняшним — страну «кинули». Нынешний скепсис — условный рефлекс, который, как и всякий условный рефлекс, отражает приспособление организма к новым обстоятельствам. Либо приспосабливаешься, либо погибаешь. Это, если угодно, психологический спасательный круг, и люди боятся расстаться с ним. Верны слова Александра Николаевича Яковлева: перестройка представляет собой прорыв в неизвестность, она — целый набор изменений настолько базисных, что мы должны сменить и привычный нам способ размышлять: о себе, о своем обществе, о структуре общества, об окружающем нас мире. Это тяжелый вызов. Страшный вызов. Десятки миллионов советских граждан жалуются на вечный дефицит всего и требуют, чтобы навели порядок. Но когда им говорят, что решение проблем коснется их, что им придется по-другому работать и жить, что им даже придется иначе думать и брать на себя гораздо большую ответственность, многие не соглашаются с этим. Вероятно, так реагировали бы в любой стране, но в Советском Союзе это имеет особое значение. Все же страна с абсолютистскими корнями, усиленными советским тоталитаризмом. В такой стране вся жалоба сводится к тому, что ничего поделать уже нельзя — потому и жаловаться можно без всяких опасений, что тебе предложат заняться делом. Не имея власти в своих руках, легко было все валить «на них», это «они» во всем виноваты. Пусть «они» и решают вопросы. Но когда Горбачев ясно дал понять, что перестройка не может осуществиться без личного участия рядовых граждан, когда он призвал всех изменить свои привычки и поведение, это оказалось неприемлемым для многих, в том числе и для тех, кто помнил конец пятидесятых и начало шестидесятых годов.

Более всего поразило меня в моих первых журналистских путешествиях по стране ее многообразие. Она была едина в том смысле, в каком едино лоскутное одеяло, сшитое из множества совершенно разных кусков, — да, оно сшито, но куски-то разные. Разумеется, я знал, что Советский Союз — многонациональная страна, но знание было сугубо теоретическое. Я не был готов к тому, с чем встретился, с уровнем непохожести буквально во всем. Начну с того, что люди отличались внешне — даже живущие по соседству друг с другом. Грузины, например, более походят на басков или гасконцев, чем на армян, которые в свою очередь больше напоминают греков, чем соседей азербайджанцев. Последние же намного ближе к иранцам. Но эти три народа — соседи, они трутся плечо о плечо веками. Скажем, шведы, норвежцы и датчане внешне по существу вообще не отличаются друг от друга, да и языки у них очень похожи. У грузин, армян и азербайджанцев и языки абсолютно отличные друг от друга. При большем внешнем сходстве народы Балтии — латыши, литовцы и эстонцы — говорят на принципиально несхожих языках да и характерами сильно различаются. Обращаясь к Средней Азии, можно заметить, что узбеки, туркмены, таджики и киргизы кажутся одинаковыми только тем, кто вообще считает, что все представители «не белой расы» неотличимы друг от друга. Казахи, буряты, калмыки, якуты — какой-то калейдоскоп разных лиц, языков, культур, историй, традиций, причем то, что не видно глазу, на самом деле куда более важно для понимания каждого из этих этносов.

Во время этих поездок я оценил мудрость русской пословицы о том, что каждый видит мир со своей колокольни. Хотим мы того или нет, отдаем ли себе отчет в этом или нет, но мы судим обо всем, исходя из собственного опыта, из своего понимания вещей; мы пытаемся уложить все, с чем сталкиваемся, в прокрустово ложе своих представлений, и если для этого необходимо отрубить ногу, руку или голову, что ж, так тому и быть. Таким образом, мы не интерпретируем, а подгоняем явления и вырабатываем свой, притом совершенно ошибочный взгляд на другие народы, расы, нации.

Как-то я впервые оказался в Тбилиси с Вахо, грузинским журналистом, с которым познакомился на отдыхе в Пицунде. Вахо пригласил меня в гости к своим знакомым. Вряд ли надо рассказывать о том, что такое грузинское застолье. Оно поразило меня обилием блюд, вина и… тостов. Львиная доля этих тостов была произнесена в мой адрес. Пили за то, что я честный и умный, пили за то удовольствие, которое получают от меня мои родители, пили за моих детей, которые конечно же гордятся таким отцом — и так в течение всего вечера. Слушая все это, я мрачнел и мрачнел. Поздно вечером, возвращаясь в гостиницу в сопровождении Вахо, я не выдержал и сказал ему:

— Видно, грузины люди лицемерные.

Посмотрев на меня с удивлением, он спросил:

— Почему ты так считаешь?

— Да как иначе считать! — взорвался я. — Они видят меня первый раз в жизни, скорее всего, и последний тоже, а говорят обо мне черт-те что, будто мы сто лет знакомы! Как же так можно?! Это же сплошное притворство!

Вахо посмотрел на меня внимательно и спокойно, и в его темных глазах я прочитал мудрость.

— Послушай, Володя, во-первых, я привел тебя в эту компанию, значит, ты — мой друг, а меня-то они знают очень хорошо, плохого человека я не приведу. А во-вторых, предположим, я ошибся, предположим, ты — подлец, последний сукин сын. Если это так, то ты мало в жизни слышал добрых слов о себе и, может быть, услышав их в таком количестве сегодня вечером, чуть-чуть изменишься к лучшему. Понимаешь? Все, что говорилось за этим столом, было сказано совершенно искренне. Либо это все соответствует истине, либо это поможет тебе стать хорошим человеком.

Когда я обвинил грузин в лицемерии, мне было неудобно перед Вахо. Теперь же я почувствовал себя полнейшим… идиотом. Ведь я сделал выводы, исходя из опыта той культуры, в которой воспитывался и рос, я взял свое лекало и приложил его к ткани, о свойствах которой не имел ни малейшего представления. Когда лекало не подошло, я решил, что ткань с дефектом. И если бы не разговор с Вахо, если бы не мои неоднократные поездки в Грузию и дружба со многими грузинами, я остался бы со своими предрассудками, основанными, как и все предрассудки, на незнании.

Однажды я оказался темной ночью в горах Армении недалеко от Севана, существованию которого угрожали планы строительства тоннеля. Я как раз собирал материал по этому поводу в Ереване. День был долгий, жаркий, ни о каких кондиционерах никто и слыхом не слыхивал. К концу дня меня, измочаленного, посадили в «Волгу» и повезли куда-то. Я заснул мертвецким сном. Открыв глаза, увидел сквозь окно автомобиля черное бархатное небо, усеянное звездами неправдоподобных размеров. Они висели так низко, что, казалось, рукой можно достать. И вдруг я заметил луну, вернее, ее половину: она, словно сказочная ладья, лежала на боку и плыла по небу. В детстве, читая сказки «Тысячи и одной ночи», я любил рассматривать иллюстрации, в которых над башнями минаретов высоко плыл лежащий на боку полумесяц. Я тогда считал, что это — сказочный полет воображения, вполне соответствующий нереальности сюжетов. Я понимал, что полумесяц не может лежать на боку. И вот здесь, на берегах Севана, открыл для себя, что иллюстрации-то были абсолютно реалистичными, что сказки «Тысячи и одной ночи» — вот они, прямо над головой, только протяни руку… Но в эту армянскую ночь меня ждали еще открытия.

Ехали мы ехали и наконец оказались в какой-то горной деревушке. Водитель притормозил около одного из домиков. Я поинтересовался, почему мы остановились, и он ответил, что тут живут его друзья, что он проголодался и они будут счастливы нас накормить. Кругом царила полная темнота, нигде ни огонька, время — час или два ночи и ясно, что все спят сном праведников. Я представил себе реакцию людей, которых будят бог знает во сколько ради ужина для проезжего гостя из Москвы. Но я понимал, что спорить бесполезно. Водитель вышел из машины, поднялся к домику по узкой тропинке и постучал в дверь. Зажглась лампочка, дверь чуть приоткрылась, и до меня донеслись обрывки негромкого разговора на совершенно не понятном мне языке. Потом водитель вернулся, закурил и пояснил:

— Они ждали нас чуть пораньше.

«Ну, да, — подумал я, — так я тебе и поверил». Тишина была такая, что наше дыхание казалось громким. Потом вдруг во всем доме зажегся свет, распахнулась дверь, и какой-то мужчина громко сказал по-русски:

— Заходите!

Домик был маленький, с деревянными стенами и полом, почти без мебели, все говорило о жизни трудной и небогатой. Почему-то в памяти всплыли фотографии фермерских домов в Оклахоме в годы Великой депрессии. Но это была не Оклахома и не тридцатые годы в кризисной Америке. В глаза бросился уставленный разными блюдами стол — еды хватило бы человек на десять. Хозяин крепко пожал мне руку и попросил извинить его — мол, у него есть некое срочное дело и ему надо выйти из дома. Потом стало ясно, что выходил он, чтобы зарезать ягненка на шашлык для «ожидаемого» гостя. Пока мы ждали, я рассматривал комнату. В одном углу стояла кровать, на которой лежала старая женщина. Нет, не старая, а древняя. Она смотрела на меня огромными немигающими глазами, в которых выражалась неслыханная печаль. Казалось, эти глаза видели все: и времена расцвета и славы Армении, и века ее страданий, и ее героическую борьбу против накатывавших на нее волн завоевателей — непобедимых легионов Рима, лучников и конников Парфии, тиранов Византии, безжалостных дружин татар, стального кулака Тамерлана, изогнутых ятаганов Оттоманской империи… Все это прошло перед ее глазами, она босыми ногами исходила бесконечные пески истории, в ее глазах покоилась мудрость веков, и, глядя в них, я чувствовал себя совсем маленьким и нагим. Я отвернулся и обнаружил стоящих позади меня семерых мальчиков. Плечом к плечу, в совершенно одинаковых и явно выходных костюмах, они стояли по росту — самый высокий справа, самый маленький на левом краю, правда, и самый высокий был не слишком велик. Я дал бы ему от силы лет одиннадцать, да только лицо у него было совершенно взрослое, и потому он одновременно выглядел и старше, и моложе своих шестнадцати лет. Но все это вспомнилось мне потом… А в тот момент меня потрясло, что детские глаза были точно такие же, как у старухи. И я испытывал странное и неуютное чувство оттого, что меня рассматривали дети, которые уже при рождении были старше, чем буду я в час своей смерти. В этот миг я понял, что моя культура, моя цивилизация ничто по сравнению с тем, что сберегли они. Эти люди сумели выжить как народ, сохранить свой язык, свою культуру, свою землю (хотя и не полностью); они прямые потомки тех, кто жил задолго до рождения Рима и до того, как сотворила свое волшебство Древняя Греция, кто был современниками овеянных тайной египтян времен первых фараонов.

Когда мы сели к столу, жена хозяина не присоединилась к нам. Старуха продолжала лежать в постели, безотрывно глядя на нас, а мать семейства села рядом с ней и наблюдала, как мы едим. Это меня и расстроило, и рассердило, о чем я сказал водителю через час-другой после того, как мы попрощались со всем семейством (в ответ старуха чуть кивнула, мать семейства улыбнулась, но с места не встала, дружная семерка подошла и по старшинству по очереди церемонно пожала мне руку, а отец крепко, по-медвежьи, обнял).

— Какого черта! — вскипел я. — Почему этой несчастной женщине не было позволено сидеть с нами за столом? Как-никак мы живем в последней четверти двадцатого века в якобы передовой стране!

Водитель качнул головой и сказал:

— Ты не понимаешь, ты ничего не видишь. Ты не заметил? Каждый раз, когда хозяин вставал, чтобы говорить тост, он смотрел на женщин, дабы получить разрешение. Ты не соображаешь, что жена позволила ему зарезать ягненка на шашлык? Если бы обе женщины не разрешили, он не впустил бы нас в дом. Это у вас женщины сидят с вами за одним столом, но ничего не решают, а у нас не так. Мы слушаемся женщину, потому что она и есть жизнь, от нее все. А ты все стол да стол…

В очередной раз, ослепленный своей культурой, своими традициями, я высокомерно отнесся к другой культуре и пришел к выводу, что этот народ считает женщин людьми второго сорта. Отчасти я все же был прав, как мне представляется, но прав был и водитель, насмехаясь над сугубо внешним «равенством», которым кичимся мы, представители западной цивилизации. Словом, я получил еще один урок: не суди, если не знаешь предмета…

Один из главных вызовов перестройке — национальный вопрос. Если не будет найдено решение по поводу центробежных сил, раздирающих страну, перестройка провалится точно так же, как без ликвидации гигантского дефицита, без принципиального изменения положения с продуктами питания и товарами народного потребления провалятся все радикальные экономические реформы. Взрыв национализма, наблюдаемый в стране, имеет множество причин, но одна из них — и это бесспорно — полное непонимание, проявленное Москвой, относительно традиций и культур нерусских этносов Советского Союза. Многие представители этнических меньшинств жалуются на определенную русификацию, которой они подвергаются, и жалуются не без оснований. Однако мне не кажется, что речь идет о тщательно продуманной стратегии со стороны Москвы, скорее, мы имеем дело с высокомерием национального большинства, с его неумением и нежеланием слезть со своей колокольни и забраться на другую, чтобы взглянуть на все происходящее иначе.

И СССР, и США — многонациональные государства, в этом они принципиально похожи. Но то, что отличает их, еще более принципиально: все национальности и этнические группы, проживающие в Америке, откуда-то приехали (за исключением коренного населения — индейцев); подавляющее большинство тех, кто живет в Советском Союзе (за исключением небольшого числа немцев, корейцев, греков, болгар и т. д.) — коренные жители. Одно дело расовые, религиозные и культурные предрассудки в стране приезжих, вырвавших свои корни, перевернувших свежую страницу, все начинающих с нуля. И совсем другое — те же предрассудки в стране, где люди живут бок о бок веками, периодически воюют друг с другом и имеют представления друг о друге, зацементированные временем. Ясно, что решать эти проблемы значительно проще, пока они еще не вошли в плоть и кровь страны, но несмотря на свое преимущество в этом плане, за двести с небольшим лет существования самая первая из новых демократий не смогла создать единую нацию-семью, не сумела справиться с национальной рознью.

Хотя стремилась к этому и даже изобрела образ — «плавильный котел»: всякий приезжающий жить в Соединенные Штаты попадает в него и выходит оттуда… американцем. Эта милая мифология стала одной из основ американского образа жизни. Правда, во время борьбы «черных» американцев за равноправие в шестидесятых годах плавильный котел заменили салатницей (в том смысле, что американская нация не представляет собой гомогенной массы, состоящей из Homo americanus, а больше похожа на большой фруктовый салат, на коктейль, на замечательный набор разных ингредиентов, каждый из которых дополняет другие). Картина, конечно, красивая, гораздо более красивая, чем та реальность, которую она якобы изображает. Осенью 1987 года независимая телевизионная компания King 5 помогла мне произвести пять часовых передач, объединенных общим названием «Встреча с Америкой».

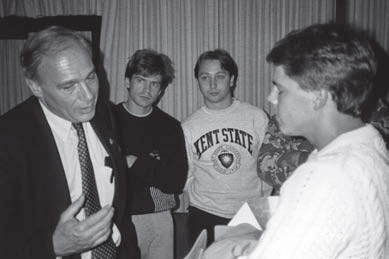

Во время турне по Америке. 1987 г.

В каждой программе вместе с аудиторией обсуждался один вопрос: американская семья, американская женщина, американская школьная система, американский взгляд на СССР и американские национальные меньшинства. Аудитория последней программы состояла как раз из представителей этих самых меньшинств — были индейцы, «черные» американцы, выходцы из Латинской Америки, чиканос (мексиканцы), выходцы из Азии. Все патриоты, все любили свою новую родину, о чем говорили со всей определенностью. Но все они соглашались с тем, что представляют не самые лакомые ингредиенты американского салата; все они признали, что в той или иной степени являются гражданами второго сорта из-за цвета кожи, из-за того, откуда приехали и из-за того, насколько хорошо или плохо говорят по-английски. По сравнению с так называемыми белыми им труднее было получить образование и работу, им платили меньше, они жили в менее привлекательных районах города, чаще подвергались полицейским проверкам. Нельзя отрицать наличие определенного прогресса, но все это тянется невероятно долго, и даже если виден свет в конце туннеля, как считают некоторые, до него еще очень и очень далеко. Несмотря на все разговоры о свободе и равенстве, ни одной из демократических стран пока не удается сколько-нибудь основательно решить проблемы этнических меньшинств.

* * *

A как же Обама? Разве избрание чернокожего президентом страны не говорит о радикальном продвижении американцев в этом вопросе? Конечно, говорит. За эти двадцать лет изменилось многое, и то, что тогда казалось совершенно невозможным, сегодня является реальностью. Но я не удивлюсь, если Обаму не выберут на второй срок. Тому много причин, и не последняя из них — то разочарование, которое испытывают многие из тех, кто за него голосовал. Он оказался слишком сговорчивым, явно сдвинулся «вправо», он, по сути дела, не смог выполнить ни одного из своих предвыборных обещаний. Ему этого не простят, но не простят вдвойне из-за цвета кожи. Рассуждение будет примерно таким: «Я тебя избрал, я проявил невероятную толерантность, я показал свое демократическое нутро, я, если называть вещи своими именами, проявил некоторую отвагу — а ты? Ты не оправдал моих ожиданий, ты, чернокожий, вместо того, чтобы оценить то, что сделал для тебя я, оказался слабаком. Тебе, «черному», нечего делать в Белом доме». Преувеличиваю? Ничуть.

* * *

У Советского Союза было примерно семьдесят лет на решение национального вопроса, корни которого восходят к истории Российской империи. Она, как и все империи, расширялась за счет завоевания сопредельных земель, поглощения все новых и новых народов. Иногда русское владычество рассматривалось ими как меньшее из двух зол. Так, вероятно, рассудили грузины и армяне, которым угрожала Оттоманская империя; скорее всего, так считали и украинцы, страшась угрозы с запада в лице католической Польши, а с юга — в лице крымских татар. Но в подавляющем большинстве случаев двуглавый российский орел был обыкновенным хищником, который никого ни от чего не спасал, а сам впивался стальными когтями в более слабого противника. Этот процесс начался всерьез при Иване Грозном и продолжался вплоть до девятнадцатого века.

Российская империя, как и всякая другая, эксплуатировала свои колонии без зазрения совести. Местным князькам оставляли некие признаки власти, но на самом деле власть была целиком и полностью в руках царя и Русской православной церкви. Поскольку православие являлось государственной религией, только православный мог считаться русским, а не быть православным, то есть русским, означало подвергаться санкционированной «сверху» дискриминации в образовании, в должности и так далее. Официальный взгляд на этот вопрос был четко сформулирован профессором Н.М. Коршуновым в 1910 году: «Невзирая на масштаб автономии любой подчиненной территории, законодательная власть русского монарха выше этой автономии, что обеспечивает превосходство русских интересов над любыми местными, частными стремлениями».

Подобная политика привела к тому, что этнические меньшинства Российской империи — особенно те, которые находились за Уралом, на Крайнем Севере и в Средней Азии, — лишались своей самобытности и по сути дела уничтожались не менее свирепо, чем их собратья американские индейцы. Происходило вымирание малых народов в стране, которую Ленин вслед за Астольфом де Кюстином назвал «тюрьмой народов».

Во время своих поездок по стране я смог лично убедиться в поразительных достижениях так называемой ленинской национальной политики. Были созданы алфавиты для народностей, прежде не имевших даже письменности, было учреждено преподавание местных языков в школах, представители малых народов, не говоря о более крупных, стали выбирать своих депутатов как на местном уровне, так и на всесоюзном. На местных языках печатались газеты и журналы, книги, велись радио- и телевизионные передачи, производились кинофильмы, ставились пьесы в театрах. Все это так, все это производило сильное впечатление, но несмотря на это, слова о «союзе равноправных республик», о «дружбе народов» звучали фальшиво.

При всех изменениях, которые произошли и коснулись некогда отсталых во всех отношениях национальных меньшинств, одно осталось неизменным: русские контролировали все в не меньшей степени, чем это было при царе.

Официально местные власти решали все вопросы. На самом деле все шло из Москвы, точнее, со Старой площади. В РСФСР вся партийная власть сосредоточивалась в руках русских — что, в общем, было логично. В республиках первый секретарь всегда являлся представителем местной национальности, но второй секретарь, по идеологии, неизменно был русским, и решал все он — тот же генерал-губернатор, но под другим, более приемлемым, соусом.

Еще одно наблюдение: подразделения вооруженных сил, расквартированные в разных республиках, состояли из солдат не местной национальности. Узбеки не служили в Узбекистане, грузины не служили в Грузии, литовцы не служили в Литве. За этим стояла четкая логика: если бы вдруг пришлось использовать войска против местного населения, было бы гораздо рискованнее приказать, например, латышу стрелять в латышей, чем, скажем, туркмену. Одно дело стрелять в своих, совсем другое — в чужаков, людей другой культуры, говорящих на другом языке, чьи проблемы тебя не касаются да и непонятны тебе.

Называть это прямым продолжением царской политики не следует. Когда большевики взяли власть, они предприняли — возможно, впервые в истории, — попытку ликвидировать то неравенство, которое существовало между русскими и всеми остальными, они исходили из убеждения, что, поскольку русские фактически подавляли остальные нации, им необходимо искупить этот грех. Бюджетные отчисления на душу населения были выше для республик, чем собственно для Российской Федерации, усилия, направленные на развитие и сохранение языков и культур малых народов, считались приоритетными (что, в конце концов, привело к росту недовольства со стороны русских, к росту национализма и шовинизма и к появлению таких организаций, как «Память»).

Нет ничего общего между советской национальной политикой и царской, кроме одного: сохранения контроля. Сладкая песня о равноправии могла убаюкать или обворожить только того, кто не имел политического слуха. Достаточно было услышать, какими кличками (кацап, хохол, чучмек, армяшка, черножопый и прочее) представители великоросского народа награждали своих «младших братьев» (кстати, почему младших, с чего вдруг? Нет сомнений, что и армянская, и грузинская культуры древнее русской), чтобы понять: до этого самого равенства и дружбы еще ох как далеко. Если Ленин и в самом деле стремился к созданию федерации равных народов и народностей, то надо признать: эта затея не то что провалилась — к ее реализации даже не приступили. Зато реализовался разработанный Сталиным план автономизации страны, в которой автономии побольше назывались союзными республиками, поменьше — автономными республиками, краями, областями и так далее, но на самом деле ни о какой автономии речь не шла; а шла речь о разделении народов СССР, о подчеркивании того, что их разделяет, и одновременно о присвоении им титула, пусть пустого на деле, но дающего им ощущение собственной значимости. В каком-то смысле и в очень узко личностном плане это напоминает мне мои годы работы у Самуила Яковлевича Маршака, который представлял меня приходящим к нему людям как своего литературного секретаря. На самом деле, как я уже писал, я был всего лишь писарем, который готовил черновики ответов на письма, получаемые Маршаком из разных стран и от советских читателей. Конечно, должность литературного секретаря ласкала мой слух и придавала мне большее значение в глазах других, чем было на самом деле. Но после двух с половиной лет работы несоответствие между моим реальным положением и тем, как это положение именовалось, стало раздражать меня в гораздо большей степени, чем если бы я изначально числился просто секретарем. Нет ничего удивительного в том, что население союзных республик, поначалу гордившееся своим званием равного среди равных, давно поняло: реальная ситуация не соответствует декларированной, нет никакого равенства, а коли так — лучше выйти из этого ложного состояния.

Существует множество факторов, которые за годы советской власти привели к обострению межнациональной розни, и автономизация страны среди них, как я полагаю, главная. Однако к ней следует добавить произвольное (но хорошо продуманное) перераспределение территорий и насильственное переселение целых народов.

Для чего были «переданы» Узбекистану издревле принадлежавшие таджикам Самарканд и Бухара с прилегающими землями? Для чего армянские Нахичевань и Нагорный Карабах были «инкорпорированы» в Азербайджан? Не для того ли, чтобы таким образом посеять семена вражды, взаимной ненависти? Не потому ли эти семена, попав на столь плодородную почву, дали бурные, ядовитые всходы? Кровопролитные столкновения, свидетелями которых мы стали, разве случайны? «Разделяй и властвуй» — премудрость, усвоенная не только англичанами…

Когда крымских татар, поволжских немцев, калмыков, ингушей и чеченцев, курдов набили в товарные вагоны, как сельдь в бочки, и перевезли в Казахстан и Сибирь, передав их имущество и дома представителям других национальностей, разве не заложили тем самым националистическую бомбу замедленного действия под всем советским домом?

Когда сегодня мы видим взрывы столкновений в Сумгаите, Нагорном Карабахе, Тбилиси, Фергане, Коканде, Новом Узене, разве это не свидетельствует о совершеннейшем отсутствии пресловутой дружбы народов?

Все эти меры были направлены на то, чтобы национальным меньшинствам и в голову не приходила мысль объединяться и отстаивать свои интересы, добиваться подлинного равенства, а не игрушечного.

Но имелись и просчеты, ошибки, особенно в области экономики, тоже способствовавшие развитию национальной розни. Это было особенно заметно в годы брежневского застоя, когда применялись экстенсивные меры развития экономики. Такой подход не только усиливал застой, но и приводил к росту национального напряжения в двух регионах страны: Прибалтике и Средней Азии.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. М. М.

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и

ГЛАВА 9. Глава для моего отца

ГЛАВА 9. Глава для моего отца На военно-воздушной базе Эдвардс (1956–1959) у отца имелся допуск к строжайшим военным секретам. Меня в тот период то и дело выгоняли из школы, и отец боялся, что ему из-за этого понизят степень секретности? а то и вовсе вышвырнут с работы. Он говорил,

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная

Глава 24. Новая глава в моей биографии.

Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне

«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»

«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ» О личности Белинского среди петербургских литераторов ходили разные толки. Недоучившийся студент, выгнанный из университета за неспособностью, горький пьяница, который пишет свои статьи не выходя из запоя… Правдой было лишь то, что

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода, — подтрунивал над собой Петр Ильич в письме к племяннику Володе Давыдову: — первый период все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним

Строительство телеграфных линий в России. Брат Карл

Строительство телеграфных линий в России. Брат Карл В 1851 году фирма “Сименс и Гальске” поставила в Россию для единственной существовавшей в то время телеграфной линии между Москвой и Санкт-Петербургом 75 телеграфных аппаратов. Здесь, по мнению Вернера, где продукция его

Глава Десятая Нечаянная глава

Глава Десятая Нечаянная глава Все мои главные мысли приходили вдруг, нечаянно. Так и эта. Я читал рассказы Ингеборг Бахман. И вдруг почувствовал, что смертельно хочу сделать эту женщину счастливой. Она уже умерла. Я не видел никогда ее портрета. Единственная чувственная