Что может заключаться в бутылке чернил (1830–1831)

Что может заключаться в бутылке чернил (1830–1831)

— Сейчас во Франции два человека вызывают острую ненависть — Полиньяк и вы, — сказал редактор «Курьер Франсэз», встретившись с автором «Эрнани».

Ну, конечно, редактор для красного словца хватил через край. Против Виктора Гюго выступают лишь его литературные противники, преимущественно ревнители старины. А вот министра-президента Полиньяка ненавидит большинство французов. Бывший эмигрант, призванный Карлом X к руководству государственными делами, Полиньяк хочет вытравить либеральный дух в стране и готов идти на крайние меры. Ограниченный и упрямый король заодно со своим министром.

26 июля в официальной газете «Монитер» опубликованы ордонансы, правительственные указы, открыто нарушающие и без того всячески урезанную конституцию — «хартию», установленную королем при его вступлении на престол. Еще усилить цензурный гнет; распустить палату, депутатов и впредь ограничить ее деятельность; урезать избирательные права, сохранив их лишь для крупных землевладельцев-аристократов, — таков смысл ордонансов Полиньяка.

Министр-президент, бросая этот вызов либералам, намеревался укрепить королевскую власть, но добился как раз обратного результата. В тот же день в Париже начались волнения.

На улицах толпы народа, несутся крики:

— Долой министров! Долой Полиньяка!

Возбуждение все усиливается.

В Париже в этот день больше 30 градусов по Реомюру.

Смахивая капельки пота со лба, Гюго прибивает книжную полку в своем кабинете и тревожно прислушивается к шуму за окнами.

Надо скорее приниматься за работу над новым романом. Если рукопись не будет представлена к декабрю, то придется взыскать с автора по тысяче франков за каждую просроченную неделю, грозится издатель Госселен. Каждый день на счету, а тут в хлопотах неожиданного переезда на новую квартиру потеряны все записи и наброски, пропал весь подготовительный труд, и ни строчки еще не написано.

Полка прибита. Книги расставлены. Утром 27 июля Гюго садится за стол. Но легко ли сосредоточить свои мысли на средневековом Париже в тот день, когда в живом современном Париже назревает восстание?

Голоса за окнами утихли. Вероятно, жители спрятались по домам. Издали слышны звуки выстрелов. Раздается тяжелый мерный топот. Солдаты. По мостовой грохочут артиллерийские фуры. Началось!

На следующий день звуки выстрелов усиливаются. Пули иногда долетают до сада Гюго. А в доме слышен писк новорожденной. Адель ночью родила дочку. До романа ли тут? Жена и малышка заснули, обе здоровы. Но тишины в доме нет. В дверь то и дело стучат солдаты, просят напиться. Выстрелы не умолкают. Район, где поселилась семья, отрезан от центра города. Газеты не вышли, нет никаких известий о том, что происходит. Вдали слышатся призывные удары набата.

Гюго выходит из дому.

Аллея Елисейских полей вся загромождена пушками. Солдаты спиливают деревья. Пешеходов не пропускают; в городе опасно. Идут баррикадные бои.

К одному из деревьев привязан мальчик лет четырнадцати. Оборванный, бледный. Губы сомкнуты.

— Что он сделал? Зачем вы его привязали?

— А чтоб не убежал от расстрела, — отвечает солдат.

— Расстрелять этого ребенка? За что?

— Нечего сказать, невинный ребенок. Он убил наповал нашего капитана.

Со стороны заставы во весь опор мчится всадник. Генерал.

— Нашли время для прогулок! — резко говорит он поэту. — Какого черта вы здесь делаете? Отправляйтесь скорей домой — сейчас начнется сражение.

Гюго молча указывает на привязанного к дереву мальчика.

— Отведите мальчишку в полицейское отделение, — приказывает генерал солдатам. — А вы поскорее уносите ноги, — обращается он к Гюго. Видно, дело принимает серьезный оборот.

Три дня, три ночи, как в горниле,

Народный гнев кипел кругом;

Он рвал повязки цвета лилий

Иенским доблестным копьем.

На помощь смятому кордону

Улан крылатых батальоны

Бросались в бой во весь опор,

Но их, когорту за когортой,

Как горсть осенних сучьев мертвых,

Могучий пожирал костер, —

писал Гюго в оде, посвященной июльской революции.

29 июля над дворцом Тюильри уже развевалось трехцветное знамя. Во главе временного правительства банкир Лаффит, известный своей либеральностью, и генерал Лафайет, прославившийся в боях за независимость Северной Америки. Популярному в народе генералу вручено трехцветное знамя. Но Лафайет уже давно утратил свой республиканский пыл и боится ответственности. На заседании временного правительства решено передать это знамя принцу королевской крови, герцогу Орлеанскому, и учредить во Франции не республику, а конституционную монархию. Молодой историк и журналист Тьер, активный деятель партии либералов, срочно пишет воззвание, крикливо рекламируя достоинства и добродетели герцога:

«…Герцог Орлеанский предан делу революции. Герцог Орлеанский — король-гражданин. Герцог Орлеанский носил в сражениях трехцветную кокарду… Ему вручит корону французский народ».

Лаффит везет герцога Орлеанского в Ратушу. Город еще покрыт баррикадами. Раздаются крики:

— Да здравствует свобода! Долой Бурбонов!

Народ враждебен герцогам и монархам. Как добиться хотя бы видимости его одобрения? И начинается инсценировка.

Седой генерал Лафайет выходит с герцогом Орлеанским на балкон Ратуши, перед многотысячной толпой обнимает его и передает герцогу трехцветное знамя. Раздаются аплодисменты. Это можно выдать за всенародное утверждение. Дело сделано.

«После июльской революции либеральный банкир Лаффит, провожая своего comp?re[3], герцога Орлеанского, в его триумфальном шествии к Ратуше, обронил фразу: „Отныне господствовать будут банкиры“. Лаффит выдал тайну революции».[4]

Карл X отрекся от престола и бежал в Англию.

Трон занял герцог Орлеанский, которого нарекли Луи-Филиппом I, королем французов.

Спустя много лет в романе «Отверженные», оценивая события 1830 года, Гюго так напишет о них:

«1830 год — это революция, остановившаяся на полдороге. Половина прогресса, подобие права! Но логика не признает половинчатости, точно так же как солнце не признает огонька свечи. Кто останавливает революцию на полдороге?

Буржуазия.

Почему?

Потому что буржуазия — это удовлетворенное вожделение. Вчера было желание поесть, сегодня — это сытость, завтра настанет пресыщение».

В 1830 году Гюго еще по-другому воспринимал события. Он приветствовал июльскую революцию, свергнувшую династию Бурбонов, но ему казалось, что народ «не созрел» для республики и конституционная монархия должна послужить переходной ступенью к будущему.

«Короли царствуют сегодня. Народу принадлежит завтра».

«Не пройдет и столетия, как республика, еще не созревшая сегодня, покорит всю Европу», — писал он в своем дневнике.

Оставаясь вне политических партий, Гюго занял позицию, близкую к либералам. Он надеялся что дальнейший прогресс общества будет совершаться путем мирных реформ.

С гордостью облачился поэт в мундир национального гвардейца и готов нести службу. Службу пером он уже несет: 10 августа закончена ода, прославляющая июльскую революцию. В этой восторженной оде есть, однако, и слово состраданья низверженным Бурбонам. Гюго отдает последнюю дань своим былым верованиям. Но с ними теперь кончено. Взоры обращены к будущему.

О, будущее так обширно!

Французы! Юноши! Друзья!

В прекрасный век, достойный, мирный,

Прямая нас ведет стезя.

* * *

Бурбоны пали, но издательские договоры не потеряли силы. Уже середина августа, а роман так и не начат. С трудом удалось автору, уговорить Госселена продлить срок до 1 февраля. Остается пять с половиной месяцев.

Гюго купил бутылку чернил и просторный вязаный балахон из серой шерсти. Все костюмы — на замок. Добровольное заключение, пока не будет окончен роман. Ни прогулок, ни театров, ни вечеров с друзьями. Выдержит ли он этот домашний арест?

Но уже через несколько дней он и не вспоминает о своих опасениях. Погрузившись в работу, он испытывает подъем всех сил, какую-то особую ясность мысли, радостное возбуждение. Фантазия и явь, прошлое и настоящее соединяются. Возникает новая действительность.

«Несколько лет тому назад, осматривая Собор Парижской богоматери, или, выражаясь точнее, обследуя его, автор этой книги обнаружил в темном закоулке одной из башен следующее начертанное на стене слово

АNАГКН

…Позже эту стену… не то выскоблили, не то закрасили, и надпись исчезла… Это слово и породило настоящую книгу», — пишет Гюго.

Слово «Ананкэ» — по-гречески «рок». Короткий зачин романа — эмоциональный ключ к романтическому повествованию.

1482 год. Париж. Зал Дворца правосудия с его стрельчатыми сводами («Дорогой поэт, вас одолевает некий демон стрельчатых сводов», — говорил когда-то Виктору Шарль Нодье…). Живописная толпа парижан XV века. Уже тогда Париж был городом контрастов: педели и школяры, архиепископы и девицы легкого поведения, вельможи и нищие.

Народ собрался на зрелище. Средневековая мистерия — далекий предок современной драмы. Все было условно и наивно в этих действах. Но зрелища и тогда привлекали толпы народу. И один из героев романа, поэт Пьер Гренгуар, вероятно, испытывал чувства, похожие на те, которые переживает автор романтической современной пьесы. Тот же трепет перед разверстой пастью тысячеголового чудища — театрального зала. Что изрыгнет эта пасть — живительную бурю рукоплесканий или секущий, пронзительный свист и оскорбительный хохот?

И горластые, задиристые школяры XV века сродни лохматым восторженным юнцам из воинства романтиков.

— На гильотину парики! — кричат юноши 1830 года.

— Долой педелей! Долой жезлоносцев! — откликаются из глубины столетий школяры.

А парижские гамены смело могут перескочить из века в век — то же озорство, задор, бесшабашность. И вольнословие и вольномыслие издавна свойственны парижанам. Попадись только на зубок, будь ты кардинал или принц крови, — не поздоровится!

Приливы и отливы благоволения толпы. Зрелище, которого так ждала эта средневековая публика, она же, вероломная, не захотела даже досмотреть. Бедный поэт Гренгуар! Зрители предпочли его мистерии пестрый, грубый ошеломляющий праздник шутов. Конкурс уродов.

Безобразное во всем его великолепии: горбатый, клыкастый папа шутов Квазимодо. Гротеск. И тут же ослепительный контраст — Эсмеральда. «Была ли эта девушка человеческим существом, феей или ангелом, этого Гренгуар, сей философ-скептик… сразу определить не мог, настолько он был очарован».

Гревская площадь. Каменные столбы виселицы. И бурное веселье толпы. Пламя костров и трескучий мороз. Контрасты всюду.

И тут появляется человек, который напишет на стене собора загадочное и ужасное слово «рок». Надменный и сумрачный архидиакон Клод Фролло видит цыганку. Аскет загорается земным вожделением. Цыганка в опасности. Ее преследуют. Неожиданный спаситель, капитан королевских стрелков Феб де Шатопер с лихо закрученными усиками покоряет неопытное сердце Эсмеральды. Увы! Таковы женщины. И в средние века даже самые лучшие из них склонны были обольщаться внешностью.

А вот и дно Парижа. Оно существовало и в XV веке. «Двор чудес». Бродяги, воры, нищие. Здесь свои законы и обряды, свои короли и подданные. Поэт Гренгуар должен пасть жертвой этих законов. Эсмеральда спасает его.

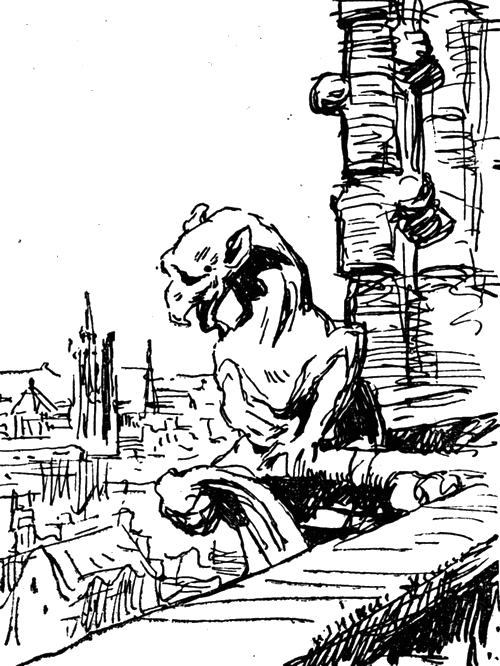

Главные герои появились на сцене. Нет. Еще не все. В действие вступает еще один, тот, чьим именем назван роман. «Вряд ли в истории архитектуры найдется страница прекраснее той, какою является фасад этого собора», — пишет Гюго.

«…три стрельчатых портала; над ними зубчатый карниз, словно расшитый двадцатью восемью королевскими нишами… две мрачные массивные башни с шиферными навесами… Это как бы огромная каменная симфония; колоссальное творение и человека и народа; единое и сложное, подобно „Илиаде“ и „Романсеро“, которым оно родственно; чудесный результат соединения всех сил целой эпохи, где из каждого камня брызжет принимающая сотни форм фантазия рабочего, направляемая гением художника…»

Париж с высоты башен собора — это тоже герой романа. Средневековый Париж с его островерхими кровлями, дворцами и башнями.

Сколько раз Гюго во время своих прогулок сквозь живые и переменчивые очертания и краски современного Парижа пытался различить контуры средневекового города! Впитывая настоящее, он жадно искал в нем следы прошлого. Он изучал старинные здания, мысленно восстанавливая прежний их облик, порой искаженный наслоениями веков — разрушениями или реставрациями.

Еще в детстве он взбирался по винтовым лестницам на башни собора и содрогался, оглушенный медным голосом громадного колокола. Симфония колоколов. «Поистине вот опера, которую стоит послушать». «Смешанный гул, стоящий над Парижем днем, — это говор города; ночью — это его дыхание, а сейчас — город поет».

И глухой Квазимодо, звонарь собора, слышит лишь голоса колоколов. «Собор заменял ему не только вселенную, но и всю природу». До встречи с Эсмеральдой горбун не знал человеческих чувств. Привязанность к приютившему его Клоду Фролло была преданностью собаки своему хозяину. Первый раз в жизни Квазимодо уронил слезу, когда Эсмеральда дала глоток воды ему, прикованному к позорному столбу, измученному, всеми презираемому. Слепая душа прозрела. Любовь к Эсмеральде стала с тех пор его жизнью, его вселенной. Любовь родила в нем неимоверные силы. Квазимодо один противостоит толпе, защищая цыганку, укрывшуюся в соборе. Любовь к той же Эсмеральде становится роковой для Клода Фролло: священник-аскет превратился в клятвопреступника и злодея, он погубил девушку, обвинив ее в колдовстве. Эсмеральде грозит смерть.

Действие движется к развязке. Виселицы, пытки, страданья любящих сердец.

Но, пожалуй, страшнее и отвратительнее всех чудовищ, злодеев и убийц — образ короля Людовика XI. Венценосец во фланелевых штанах, с беззубым ртом и настороженным взглядом лисицы тщательно подсчитывает каждое су, проверяя статьи расходов. Цена прутьев железной клетки для него гораздо важнее, чем жизнь узника, заключенного в этой клетке. С холодной жестокостью приказывает он своему приспешнику стрелять в бунтующую толпу, вздернуть на виселицу цыганку Эсмеральду: «Хватай их, Тристан! Хватай этих мерзавцев! Беги, друг мой Тристан! Бей их! Бей!.. Раздавите чернь. Повесьте колдунью».

Народное восстание. Король и толпа возмутившихся бедняков. Все это было и в XV и в XIX веке. Но о королях прошлых времен дозволено говорить свободнее и правдивее, чем о властителях современности. А впрочем, иногда в облике венценосных злодеев прошлого, выведенных в произведении писателя, вдруг проступают черты их потомков. Ведь потому и задушили цензоры во главе с самим королем «Марион Делорм»… Гюго надеется, что его роман избегнет такой участи. Все-таки с тех пор многое изменилось: произошла июльская революция.

Народное восстание в романе глухо рокочет где-то в стороне, за сценой. Но уже встает и звучит здесь тема обездоленных. С этой темой Гюго никогда не расстанется.

* * *

Писатель так увлечен своей работой, что не замечает, как бегут месяцы. Идет снег, но окна в кабинете открыты настежь. Он сидит, закутавшись с головы до пят в вязаный балахон — «медвежью шкуру», и трудится без устали.

Иногда после обеда на часок заглядывают друзья, и он прочитывает им написанное за день.

Лишь один раз за эти пять месяцев Гюго нарушил свое добровольное заточение и, облачившись в новый мундир национальной гвардии (другие костюмы оставались под замком), пошел в суд на процесс министров Карла X.

Перед Люксембургским дворцом, где слушается процесс, масса народу. Все окрестные улицы запружены толпами. Раздаются крики: «Долой Полиньяка! Долой Пейроне! Смерть министрам!» Заседание суда прервано. Народ ломится в двери. Стража прижата к стене. Крики становятся все неистовее. Люди лезут на фонарные столбы, на оконные выступы.

Генерал Лафайет выходит из зала суда на улицу, чтоб успокоить толпу, но его не хотят слушать. Надоели эти увещевания. Долой! К генералу гурьбой бросаются какие-то юноши, хватают его за ноги, поднимают в воздух с гиканьем и присвистом, перебрасывают его, как мяч, из рук в руки: «Вот генерал Лафайет! Кому он нужен? Получайте!»

На помощь Лафайету приходит линейный отряд. Солдаты, с трудом прорвавшись сквозь толпу, отбивают генерала. Лафайет, весь дрожа от волнения, обращается к Гюго:

— Господи! Что это творится? Я не узнаю своего парижского народа…

«А может быть, парижский народ уже не узнает своего генерала», — думает Гюго.

Да. Страсти не улеглись. Видно, революция не принесла народу того, чего он от нее ждал.

* * *

Роман закончен на две недели раньше назначенного срока.

14 января 1831 года дописана последняя строка.

Гюго глядит на гору исписанных листов. Вот что может заключать в себе бутылка чернил! А хорошее было бы название для романа! Надо рассказать об этом друзьям.

Первой читательницей рукописи оказалась жена издателя. Этой просвещенной даме, занимавшейся переводами с английского, роман показался чрезвычайно скучным. Госселен не замедлил предать широкой огласке отзыв своей супруги.

— Не буду больше полагаться на известные имена, — заявил издатель, — того и гляди потерпишь убытки из-за этих знаменитостей.

Однако печатание книги не задержалось. «Собор Парижской богоматери» вышел в свет 13 февраля 1831 года.

Во вторник на масленой неделе автор несет домой томики романа, пахнущие свежей типографской. краской. Навстречу толпа. Люди в масках и без масок с возбужденными криками бегут куда-то. Это уже не масленичное карнавальное шествие, а что-то другое. Угрозы, проклятья. Гюго прислушивается к выкрикам в толпе. Эти люди возмущены наглостью монархистов и церковников, устроивших в самом центре города манифестацию и торжественный молебен в память герцога Беррийского, убитого десять лет назад республиканцем Лувелем. И после революции приспешники старого режима не унимаются.

— Довольно, пора положить этому конец! Долой их! — голоса крепнут. Толпа растет, она движется к дворцу архиепископа. Трудно пробиться в этой давке, но надо увидеть самому, что там происходит.

Дворец громят. Прямо в Сену выбрасывают книги из архиепископской библиотеки. Вот они летят и тонут. Фолианты в кожаных переплетах с золотыми застежками. Один из них, в черном шагреневом переплете, некоторое время держится на воде. Он очень знаком писателю. О, да ведь это же Хартия монастыря Парижской богоматери — важный источник романа Гюго. Все. Пошел ко дну.

Многие газеты и журналы встретили роман Гюго враждебно. Одни обвиняли автора в излишнем педантизме: в книге чересчур много описаний, деталей, исторических справок; другие, наоборот, корили его за неосведомленность, выискивая мелкие ошибки и неточности; третьи осуждали за отношение к религии. «В вашем „Соборе“ есть все, кроме малейшей доли религиозности», — сетовал Ламартин в письме к Гюго. Альфред Мюссе шутливо заметил в газете «Тан», что роман Гюго пошел ко дну вместе с архиепископской библиотекой в день народного мятежа.

Но книга отнюдь не «пошла ко дну», она завоевывала все больше и больше читателей во Франции и во всем мире.

«Собор Парижской богоматери» был крупнейшей победой, одержанной в области прозы молодым вождем французских прогрессивных романтиков. Принципы, провозглашенные им в предисловии к «Кромвелю», Гюго успешно применил в романе. Реальность картины жизни средневекового города соединяется здесь со свободным полетом фантазии. Историческая достоверность идет рука об руку с поэтическим вымыслом. Прошлое перекликается с современностью.

Контрасты пронизывают весь роман: свет и мрак, добро и зло, безобразие и великолепие, нищета и роскошь. Уродливое и смешное соседствуют с прекрасным и возвышенным, оттеняя его и порой соединяясь с ним, как в образе Квазимодо. Один из главных конфликтов — борьба сковывающих религиозных догм с живым человеческим чувством. Деспотизм, бесчеловечие, власть мрачных средневековых догматов над людскими душами и судьбами — в этом и заключается загадочное «ананкэ», злой рок, приводящий к гибели героев.

Великолепны в романе массовые сцены: карнавальное шествие, осада собора. Многоголосие, многокрасочность, динамичность дают им дыхание жизни.

Гюго не боится предельно ярких, ослепляющих красок, сгущения, преувеличения. Кое-что в палитре автора «Собора» сродни неистово-романтическому «черному роману» с его нагнетением страстей, злодейств и неожиданностей. Но роман Гюго неизмеримо возвышается над мутным потоком «романов ужаса». Эффекты и кошмары отнюдь не являются его целью; ему чужда и враждебна мистика, страсть к потустороннему. Все в романе имеет реальное, вполне «земное» объяснение. Цель автора — пробудить в читателе чувство прекрасного, чувство человечности, пробудить протест против кошмаров прошлого, еще тяготеющих над современностью;

Роман Гюго сразу же начали переводить во всех странах Европы. Широкое звучание получил он и в России. Его читал Пушкин, им увлекались русские романтики. Бестужев-Марлинский писал Полевому: «Перед Гюго я ниц… Это уже не дар, а гений во весь рост. Да, Гюго на плечах своих выносит всю французскую словесность…»

Друг Белинского В. П. Боткин в числе других многочисленных «паломников» из разных стран взбирался на башни Собора Парижской богоматери с томиком Гюго в руках.

* * *

Осень 1831 года. Поэт смотрит сквозь раскрытое окно кабинета, как падают на землю листья. «Осенние листья» — так он назвал свой новый сборник стихов. Это книга лирики. Раздумья, элегические воспоминания, картины полей и рощ, вечернего неба, стихи о детях, стихи о любви.

О письма юности, любви живой волненье!

Вновь сердце обожгло былое опьяненье,

Я к вам в слезах приник…

Эти строки были написаны в мае 1830 года. Уже тогда, в горячке театральных боев, в вечной спешке и напряжении, деятельный, возбужденный, он чувствовал минутами глухую щемящую боль. Колеблется его твердыня — семейное счастье: Адель как-то переменилась. Правда, она по-прежнему кротка, преданна, ласкова, и все-таки ему кажется, будто жена с каждым днем отдаляется от него, становится все холоднее. Адель утомляется даже от разговоров с ним, зато часами готова беседовать с Сент-Бёвом. С лучшим другом мужа госпожа Гюго отдыхает душой, он так нежен, почтителен и к тому же всегда рад сопровождать госпожу Гюго в церковь, угождая ей. Виктор вечно занят, вечно спешит куда-то, а Сент-Бёв готов целые часы проводить в неспешных разговорах и совсем не жалеет для нее времени. Сент-Бёв любит жену друга и вскоре перестает скрывать это.

Отношения усложнялись все больше, запутывались, становились для Гюго мучительными. В дни бешеной работы над «Собором Парижской богоматери» личные горести на время отошли в сторону, образы романа заслонили их. Но Сент-Бёв, который перестал бывать в доме, тревожил Гюго своими письмами.

«Я не могу вас больше видеть. Ноги моей больше не будет на вашем пороге, — писал он в декабре 1830 года, — что мне делать у вас, если я заслужил недоверие, если подозрение постоянно проскальзывает в ваших глазах, и г-жа Гюго даже не может взглянуть на меня, не посоветовавшись с вашим взглядом…»

«Будем снисходительны друг к другу, — отвечал ему Гюго. — У меня своя рана, у вас своя. Все эти горестные потрясения пройдут, время залечит. Будем надеяться, что придет день, когда во всем этом мы найдем лишь основание для того, чтобы любить друг друга еще сильнее. Жена прочла ваше письмо. Приходите ко мне почаще. Пишите мне».

Гюго еще надеется, что когда-нибудь дружба его с Сент-Бёвом снова окрепнет и семейное счастье уцелеет. Но оно рушится.

Он перелистывает рукопись своего поэтического сборника. Не все написанное им за последние два года войдет сюда. Некоторые стихи можно оставить для следующих книг: ода революции и гимн, созданный в годовщину июльского восстания, не подойдут к лирическому строю книги. Здесь запечатлен «незримый мир раздумий и наитий», жизнь чувств, жизнь сердца. Но заключит поэт свой лирический сборник стихотворением широкого и мужественного звучания. И читатели поймут, что певец семьи и природы, весенних ручьев и осенних листьев не замкнулся в кругу узко личных тем.

Заключительный аккорд этой книги, овеянной легкой грустью, звучит оптимистически. Из мира личных переживаний распахивается окно в большой мир труда и борьбы:

Да, я пока еще в расцвете лет и сил.

Хотя раздумья плуг уже избороздил

Морщинами мой лоб горячий и усталый, —

Желаний я еще изведаю немало,

Немало потружусь. В мой краткий срок земной

Неполных тридцать раз встречался я с весной.

Я временем своим рожден, и заблужденья

В минувшие года туманили мне зренье.

Теперь, когда совсем повязка спала с глаз,

Свобода, родина, я верю только в вас!

Да, муза посвятить себя должна народу.

И забываю я любовь, семью, природу,

И появляется, всесильна и грозна,

У лиры медная гремящая струна.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

1831

1831 I 3 январяГектор приезжает в Кот.Грандиозная встреча. Весь городок ликует.Званые обеды во многих домах. Речи:«…Кот испытывает законную гордость, принимая на родной земле самого славного из всех своих сынов… Завтра вся Франция, а может быть, и весь мир…»Какой-нибудь

Не в пролитом море чернил[80]

Не в пролитом море чернил[80] Не в пролитом море чернил Мы ищем залоги успеха, — Мы ищем, что мир схоронил, Себе схоронил на потеху. Что он от других уберег, Таких же строителей жадных, Умеющих кайлами строк Врубаться в словарь беспощадно. Но золото скрыто на дно, И эту

1. «Война с помощью пера и чернил»

1. «Война с помощью пера и чернил» Огромная сила в бою — самолеты. Но не только разведкой и не только бомбами и пулеметным огнем помогают они своим войскам. У авиации имеется немало и других возможностей обслужить армию в военное время и оказать ей помощь в борьбе с

1831

1831 3 ноября. Полк пришел на зимние свои квартиры в Стопницу, обводовой город Кельцкого воеводства, лежащий недалеко от Вислы, расстоянием от Кракова в 12 милях. Первая забота была, разумеется, отыскать удобные квартиры, т. е. такие, которые, кроме обыкновенных выгод дома,

1831 ГОД

1831 ГОД Январь (?).Статья Гоголя «Борис Годунов», оставшаяся ненапечатанной.1 января.Вышел № 1 «Литературной Газеты», где помещены: 1) «Глава из малороссийской повести: Страшный Кабан» (подпись: П. Глечик) и 2) «Несколько мыслей о преподавании детям географии» (подпись: Г.

Год 1831

Год 1831 12 января. В Московском университете возобновились занятия, «но лекции как самими профессорами, так и студентами посещались неаккуратно».С. П. Шевырев. История Московского университета. 1855, стр. 557; П. Ф. Вистенгоф. Из моих воспоминаний. ИВ, 1884, т. XVI, кн. 5, стр. 331.28 января.

1831

1831 Суббота, 1 января 1831 г.Несколько недель кряду я по годам просматривал письма Гёте к разным лицам, сброшюрованные копии которых хранятся у него с 1807 года, и теперь в нижеследующих параграфах хочу записать кое-какие общие замечания, возможно, могущие пригодиться при

1830

1830 Понедельник, 18 января 1830 г.*Говоря о Лафатере, Гёте весьма лестно отзывался о его характере. Он вспомнил и об их былой тесной дружбе, когда они, случалось, по-братски спали в одной кровати.— Жаль, — добавил он, — что расслабляющий мистицизм вскоре положил предел полету

1831

1831 Вторник, 4 января 1831 г.*Вместе с Гёте перелистал несколько тетрадей с рисунками моего друга Тёпфера из Женевы. В равной мере одаренный и как писатель, и как художник, он, однако, до сих пор предпочитает видения своего духа воплощать в зримые образы, а не в мимолетное

ГЛАВА 3 Жизнь В БУТЫЛКЕ

ГЛАВА 3 Жизнь В БУТЫЛКЕ Наши с отцом взаимоотношения были весьма сложными и запутанными. Одно из немногих приятных воспоминаний связано с тем, как однажды он поднял меня, посадил к себе на плечи и понес к берегу реки Ред-Ривер, по другую сторону которой раскинулся Техас. Мы

Что может дать аэроплан с одним двигателем и чего он не может дать

Что может дать аэроплан с одним двигателем и чего он не может дать После того как первые аэропланы поднялись в Европе на воздух, дело летания стало развиваться очень быстро и успешно. Железным дорогам понадобилось несколько десятилетий, чтобы войти в употребление в

Год 1831-й

Год 1831-й Когда в глазах такие трагедии, некогда думать о собачьей комедии нашей литературы. Пушкин – Вяземскому. 1831 Смутное сознание подсказывает мне, что скоро придет человек, который принесет нам истину нашего времени. Чаадаев – Пушкину. 1831 1В полдень 25 мая 1831 года

18. Кругосветные плавания Хромченко на корабле «Елена» (1828–1830) и на транспорте «Америка» (1831–1833)

18. Кругосветные плавания Хромченко на корабле «Елена» (1828–1830) и на транспорте «Америка» (1831–1833) Корабль Российско-американской компании «Елена» под командой лейтенанта Василия Степановича Хромченко, вышел из Кронштадта 4 августа 1828 г. с грузами для Ново-Архангельска.

Кадет Вест-Пойнта. 1830–1831

Кадет Вест-Пойнта. 1830–1831 «В чудесном уголке — красивейшем по всему красивому и приятному нагорью у реки Норт — находится высшая военная школа Америки; она стоит в окружении темно-зеленых холмов и разрушенных фортов и смотрит с высоты на далекий городок Ньюбург,

1831

1831 12 января. В Московском университете возобновились занятия, «но лекции как самими профессорами, так и студентами посещались неаккуратно».С. П. Шевырев. История Московского университета. М., 1855, с. 557; П. Ф. Вистенгоф. Из моих воспоминаний. ИВ, 1884, т. XVI, кн. 5, с. 331.28 января.