Глава 8

Глава 8

Пуритане и ученики дьявола.

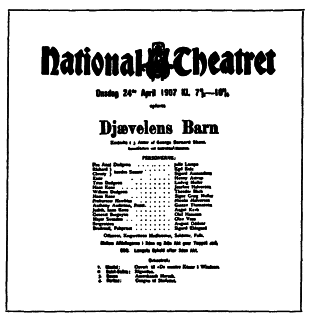

Когда-то он говорил, что не станет драматургом, если не напишет до сорока лет хотя бы полдюжины пьес. В девяносто шестом ему стукнуло сорок, и количество написанных им пьес перевалило за полдюжины, а он уже создавал свой третий цикл пьес, который вышел сборником в 1901 году под названием «Пьесы для пуритан». Сборник содержал три пьесы, из которых наибольшей популярностью еще при жизни Шоу пользовалась мелодрама «Ученик дьявола». От «приятных» пьес Шоу перешел к «пьесам для пуритан», но, конечно, настораживающее это название заставляло ожидать подвоха. Традиционное пуританство с его ханжеством, чопорностью, закостенелостью получает свое в первой же ремарке к «Ученику дьявола», в описании миссис Даджен: суровые складки на лице миссис Даджен «говорят о крутом нраве и непомерной гордости, подавляемых окаменелыми догмами и традициями отжившего пуританства»[10].

Шоу и самого называли нередко пуританином, отмечая непримиримость его воззрений, борьбу с вульгарностью, сибаритством, пошлостью, борьбу за чистоту искусства и жизни. Но веселое и ясное пуританство этого «ученика дьявола» не имело ничего общего ни с фарисейской личиной пуританки, которую носит его героиня, ни с пуританскими воззрениями жителей американского городка Уэбстербриджа:

«Она уже немолода, но жизнь, полная трудов, не принесла ей ничего, кроме славы доброй христианки среди соседей, для которых пьянство и разгул все еще настолько заманчивее религии и нравственных подвигов, что добродетель представляется им попросту самобичеванием. А так как от самобичевания недалеко и до бичевания других, то с понятием добродетели стали связывать вообще все неприятное. Поэтому миссис Даджен, будучи особой крайне неприятной, почитается крайне добродетельной. Если не говорить о явных злодеяниях, ей все дозволено, разве кроме каких-либо милых слабостей, и, в сущности, она, сама того не зная, пользуется такой свободой поведения, как ни одна женщина во всем приходе, лишь потому, что ни разу не преступила седьмой заповеди и не пропустила ни одной воскресной службы в пресвитерианской церкви».

И по мере того как разворачивается эта «классическая мелодрама», все яснее становится непримиримое отношение Шоу к пуританскому ханжеству и жестокости.

Вот, к примеру, сцена, где пуританин дядя Уильям пытается ободрить сиротку Эсси:

«Дядя Уильям (ободряюще). Ну, ничего, ничего. Мы знаем, кто ты такая, но мы будем к тебе добры, если ты постараешься хорошо вести себя и заслужишь это. Все мы равны перед престолом всевышнего.

(Эта республиканская идея не встречает сочувствия у женщин, которые убеждены, что именно престол всевышнего — то место, где их превосходство, часто оспариваемое в этом мире, наконец, будет признано и вознаграждено по заслугам.)»

Однако прежде чем обратиться к содержанию знаменитой мелодрамы «Ученик дьявола», интересно было бы вспомнить историю ее создания, не без юмора изложенную биографом Шоу со слов самого драматурга.

В 1896 году знаменитый актер. истинный король лондонской мелодрамы Уильям Террис попросил Шоу написать мелодраму для его «Театра Аделфи»:

«Террис хотел совершить турне по свету, появившись за границей в роли приезжей знаменитости. Он предложил мне сотрудничать с ним в написании пьесы, сюжет которой он мне принес. Это было нечто большее, чем просто сюжет: это были все сюжеты всех мелодрам, какие только ставились когда-либо. В конце каждого акта героя волокли на каторгу из-за предательства обольстительной злодейки, которая выступала здесь в роли театрального злодея; и герой появлялся в следующем акте целехонький, как ни в чем не бывало, даже не делая попытки объяснить столь счастливые перемены в своей судьбе. Я сказал Террису, что это было бы великолепно для «Аделфи», но в заграничных городах, где у них есть свои собственные Террисы, зрители просто не потерпят, чтобы он выступал с мелодрамой, а будут ждать от него чего-нибудь вроде Гамлета. Он бросил свою рукопись в огонь (сохранив при этом в столе несколько печатных копий) и сказал: «Мистер Шоу, вы правы!»

К концу марта Шоу стал серьезно подумывать о том, чтобы написать что-нибудь для Терриса. «Хорошую мелодраму, — размышляет он в это время, — написать труднее, чем все эти умные-преумные комедии: для этого приходится проникать в самую сущность человеческой природы, и если только она оказывается достойной, тут тебе тогда и Лир и Макбет».

Писать Шоу начал в сентябре того же 1896 года. Молодая художница по имени Нелли Хис, которую «необычайно привлекли красные уши Шоу и его ярко-рыжие волосы, двумя сатанинскими завитками торчавшие прямо надо лбом», уговорила его позировать для портрета. Она надеялась выставить этот портрет в «Королевском обществе портретистов» и стяжать славу.

15 октября Шоу писал:

«Пьеса продвигается… Какая мелодрама! Я сижу в конуре на Юстон Роуд, примостившись на краешке стола, а против меня установлен мольберт, так, чтобы я мог писать и позировать художнице в одно и то же время. Это удерживает меня за столом; портрет же, обошедшийся мне в самую большую сумму, какую художница берет только с миллионеров (пять фунтов), должен принести ей состояние, когда появится на выставке. Обычно я не позволяю дурачить себя подобным образом, но эта девушка проделала все без труда. Я, наверно, круглый дурак; однако надеюсь возместить все убытки, написав пьесу. Что касается художницы, то она в восторге и считает меня самым интересным и знаменитым стариком из всех, что ей когда-либо позировали».

Наконец Шоу получил возможность известить Терриса о том, что он приготовил для него «сильную драму». Состоялось первое чтение, о котором Шоу рассказывает следующее:

«Я читал ему «Ученика дьявола» на квартире у Джесси Милуорд. Он слушал с видом глубоко озадаченным, и я уже почти подошел к концу первого акта, когда он спросил; «Простите, что я перебиваю вас, но это происходит в помещении?» (Дело в том, что мелодрама, как правило, начинается на фоне деревенского пейзажа.) Я сказал, что да. «Хорошо, — сказал он. — Теперь я понял. Продолжайте. Вы не возражаете, что я вас перебиваю?»

Я продолжал читать. Я прочел уже две страницы второго акта, когда он спросил меня с выражением отчаяния на лице: «Простите, что я снова перебиваю вас, но это происходит в помещении?» Я сказал, что да; и он сказал, что теперь я окончательно его успокоил и что я должен простить его за то, что он меня перебивает, и что теперь я могу шпарить дальше. Я стал шпарить дальше. Однако через две минуты этой пальбы он впал в такое глубокое забытье, что нам с Джесси пришлось увести его в соседнюю комнату и там отпаивать крепким чаем до тех пор, пока он не пробудился окончательно и не устыдился того, что оказался не на уровне высокой драмы.

С того дня мы больше не поддерживали с ним никакой связи до тех пор, пока он не услышал, что Ричард Мэнсфилд завоевал, наконец, Нью-Йорк мелодрамой, имевшей невероятный успех, и что мелодрама эта — «Ученик дьявола». Он срочно послал за мной, чтобы встретиться и обсудить наши дела. Но прежде чем мы успели встретиться, какой-то ненормальный зарезал его у служебного входа в «Театр Аделфи», который как храм мелодрамы погиб вместе с ним…»

Одним словом, «Королевское общество» отвергло портрет юной Нелли Хис, а актеры-постановщики, как это часто бывало с Шоу, не смогли сразу оценить достоинства его мелодрамы. Шоу писал Эллен Терри, что Форбс-Робертсон, например, потребовал, чтобы третий акт мелодрамы кончался победой английского оружия. Иронизируя на этот счет, Шоу заявил одному из репортеров:

«О, с этим затруднением мне будет легко справиться. Я уже готовлю новый вариант третьего акта, в котором английская армия добивается решительной и сокрушительной победы над американскими мятежниками. Вашингтон будет показан стоящим на коленях на поле боя, салютующим английскому флагу, а также передающим поломанную шпагу победоносному герцогу Корнуэльскому. В последнюю минуту на поле боя в качестве королевского гонца прибудет генерал Бэргойн, специально посланный Георгом III, чтобы вручить независимость Соединенным Штатам Америки в качестве акта милосердия и согласно просьбе «Дэйли кроникл».

Успех пришел из Америки в самом конце века. Это был прежде всего кассовый успех, и американская постановка Мэнсфилда дала Шоу возможность бросить работу в «Субботнем обозрении».

Итак, мелодрама получилась на славу. Но «Ученик дьявола» не просто мелодрама. Одни исследователи творчества Шоу отмечают, что это прежде всего «моральная» пьеса. Другие говорят, что по своему «интеллектуальному уровню и серьезности она во много раз выше любой мелодрамы». Третьи (в том числе Эрик Бентли) указывают, что это и мелодрама и сатира, а точнее — пародия на мелодраму. Не удивительно, что эта пьеса Шоу привела в такое замешательство корифеев тогдашней мелодрамы.

Мы уже останавливались в начале главы на том, как расправляется Шоу в этой пьесе с провинциальными пуританами. Можно отметить также, что Шоу продолжает здесь антивоенную линию, начатую им в «Человеке и оружии», продолжению в «Избраннике судьбы», а также в «Цезаре и Клеопатре» и достигшую вершины в «Свитой Иоанне». Возьмите для начала хотя, бы отрывок из экспозиции к пьесе, и шовианская тенденция станет совершенно очевидной:

«1777 год — это год, когда американские колонии, не столько в силу своих стремлений, сколько в силу своей тяжести, только что оторвались от Англии, и страсти, разгоревшиеся в связи с этим событием, нашли себе выход в вооруженной борьбе, в которой англичане видят подавление мятежа и утверждение британского могущества, а, американцы — защиту принципов свободы, отпор тирании и принесение себя в жертву на алтарь Прав Человека. Здесь нет надобности вдаваться в оценку этих явно идеализированных представлений; достаточно сказать вполне беспристрастно, что воодушевленные ими американцы и англичане считают своим высоким нравственным долгом истреблять друг друга как можно усерднее а что военные действия, направленные к достижению этой благородной цели, находятся в самом разгаре, причем духовенство в том и другом лагере оказывает моральную поддержку воюющим, призывая на них божье благословение, каждый со своей стороны».

Английская военщина по-прежнему не вызывает у Шоу ни симпатий, ни уважения.

Представ перед английским военным судом под именем Андерсона, бесшабашный американец Дик (Ричард) Даджен заявляет туповатому майору Суиндону: «По-моему, солдатам вообще думать не полагается, сэр».

Впрочем, и сам генерал Бэргойн, циничный и умный аристократ, придерживается весьма невысокого мнения об английских вояках:

«Ричард. Думаю, что у вас хватит совести поступить со мной, как с военнопленным, и расстрелять меня, как человека, а не вешать, как собаку.

Бэргойн (сочувственно). О мистер Андерсон, извините меня, но это рассуждение штатского. Вам неизвестно, видимо, каков средний процент попаданий у стрелков армии его величества короля Георга Третьего. Знаете вы, что произойдет, если мы вышлем взвод солдат расстрелять вас? Половина даст промах, а остальные такого натворят, что офицеру военной полиции придется приканчивать вас из пистолета. Тогда как повесить вас мы можем с совершенным знанием дела и к полному вашему удовлетворению. (Дружелюбно.) Я вам от души советую быть повешенным, мастер Андерсон».

А вот ответ Бэргойна на весьма знаменательное высказывание священника Андерсона

«Андерсон. …Вы, надеюсь, поняли, что можно брать города и выигрывать сражения, но нельзя покорить целый народ?

Бэргойн. Дорогой сэр, без завоеваний не может быть аристократии».

Ситуация, которая создается в пьесе достаточно парадоксальна. Непутевый Дик Даджен приходит к священнику Андерсону, и английские солдаты, приняв его за Андерсона, хватают и ведут на казнь. И пропащий «ученик дьявола», не называя своего настоящего имени, идет на казнь вместо священника. Мирный христианин священник Андерсон оказывается в тяжелую минуту воином и возглавляет отряд ополченцев, а буйный «ученик дьявола» идет на смерть, как истинный христианин («Когда для него наступил час испытания, — говорит о нем сам священник, — он понял, что призван страдать и оставаться верным до конца»). Более того, жена Андерсона, ненавидящая Дика, вдруг заявляет ему, что готова идти за ним на край света. И, как всегда, за парадоксом у Шоу — идея, на сей раз одна из весьма существенных сторон его философии вообще: утверждение о том, что в натуре всякого человека есть нечто способное в минуту испытания пробудиться и заставить его действовать в соответствии с самыми высокими принципами и требованиями. И причина тут не в разуме, не в морали, не в эгоистическом интересе, а просто в натуре человека. Пердэм считает это утверждение Шоу философской основой его доктрины равенства. Вот как Ричард Даджен объясняет Джудит Андерсон, почему он пошел на это самопожертвование «для самого себя»:

«Никаких особых причин у меня не было. Могу сказать только одно: когда дело обернулось так, что надо было снять петлю со своей шеи и надеть ее на чужую, я попросту не смог. Не знак почему, — я сам себе кажусь дураком после этого, — но я не мог, и теперь не могу. Я с детства привык повиноваться закону собственной природы, и я не могу пойти против него, хотя бы мне угрожали десять виселиц, а не одна».

Как видим, за парадоксами этой перемены в поведении героев — все та же неуклонно проводимая Шоу идея Впрочем, тут можно обнаружить не один парадокс и не одну идею:

«Ричард. Пастор… то есть капитан Андерсон, я выказал себя дураком.

Джудит. Героем!

Ричард. Да это примерно одно и то же. (Досадуя на себя) Хотя нет: если бы у меня былц хоть капля ума, я сделал бы для вас то, что вы для меня сделали, вместо того чтобы идти на бессмысленную жертву.

Андерсон. Вовсе не бессмысленную, мой мальчик. Всему свое место в мире, и святые нужны так же, как и солдаты».

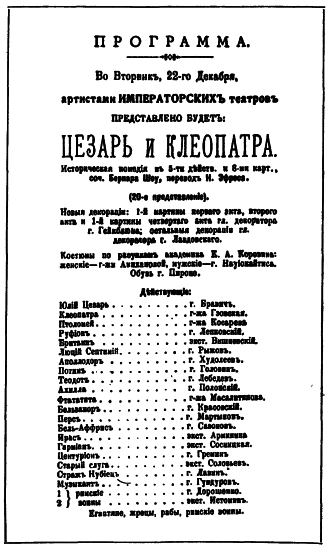

«Ученик дьявола» имел большой сценический успех, чего, пожалуй, нельзя сказать о других «пьесах для пуритан». Впрочем, «Цезарь и Клеопатра» (1898 г), которую Шоу назвал «историей», по мнению Хескета Пирсона, была единственной пьесой Шоу, которая оказала «большое влияние на литературу своего времени, положив начало естественности и юмористичности в подходе к исторической теме. И в этом смысле пьеса была в высшей степени примечательным явлением»

Действительно, с Цезаря Шоу началась целая эпоха «современной иронической биографии». «На первый взгляд, — пишет Одри Уильямсон, — Шоу как будто льстит нам и утешает нас художественной биографией, из которой мы можем понять, что так называемые великие люди — это обыкновенный народ вроде нас с вами. Однако Шоу играет с нами двойную шутку. Он низводит своего героя с пьедестала, только чтоб доказать, что этот живой человек был в большей степени героем, чем доносят до нас его статуя или легенда. И Цезарь, низведенный с пьедестала пожилой джентльмен, прикрывающий венком лысину, не перестает быть поистине великим, умным, расчетливым, жестоким и отважным воином и правителем». Шоу подчеркивает в своем герое прежде всего силу, «человеческую силу подобного типа людей», в незнании которой он в этой связи (не будем судить, насколько справедливо) упрекает Шекспира.

Уильямсон считает, что в этом Цезаре мы находим версию сильной личности. Исследовательница отмечает, что, несмотря на свои социалистические убеждения, Шоу всегда утверждал, что люди не равны по своим умственным возможностям и что если кто-либо попытается управлять массами, считая при этом, что люди равны, совершит ошибку, губительную для демократии. Идея эта, по мнению той же Уильямсон, привела Шоу ко многим политическим заблуждениям, а именно — к идеализации диктаторов, что, впрочем, происходило, на ее взгляд, еще и потому, что «его личная доброта странным образом мешала ему по временам разбираться в мотивах, руководящих другими людьми». Совершенно справедливым при этом является замечание Уильямсон о том, что «если он и ошибался в своих суждениях, то ошибки эти были результатом только его абсолютного и бескорыстного стремления к социальному и человеческому благу».

По мнению Одри Уильямсон, в «Цезаре» Шоу впервые во весь голос говорит об одиночестве великого человека на вершине его власти. «Я нашел стада и пастбища, людей и города, но не встретил другого Цезаря». Здесь невольно вспоминаются слова, вложенные Шоу много лет спустя в уста его Святой Иоанны, тоже оставшейся в одиночестве:

«Но что значит мое одиночество в сравнении с одиночеством бога?»

В «Цезаре и Клеопатре» читатель встречает характерные для Шоу остроумные диалоги, насыщенные обычными насмешками над глупостью людской, над несовершенством современного общества.

Вот сцена, где во дворец вбегает библиотекарь Теодот и сообщает, что горит Александрийская библиотека, величайшее из семи чудес света. Цезарь не может спасти библиотеку; более того, он хочет отвлечь египтян этим пожаром. Теодоту же он отвечает просто: «Это все?» На упреки библиотекаря в том, что он варвар и не знает цены книге. Цезарь отвечает:

«Теодот, я сам писатель. И я скажу тебе: пусть лучше египтяне живут, а не отрешаются от жизни, зарывшись в книги.

Теодот. Десять поколений сменяются одно другим, и за все это время однажды рождается бессмертная книга.

Цезарь. (непреклонно). Бели она не льстит человечеству, ее сжигает палач.

Теодот. Если не вмешается история, смерть положит тебя рядом с последним из твоих солдат.

Цезарь. Смерть всегда так делает. Я не прошу лучшей могилы.

Теодот. Но ведь это горит память человечества!

Цезарь. Позорная память! Пусть горит».[11]

Используя выражение Цезаря, пьеса эта была из тех, что «не льстили человечеству», во всяком случае, той его части, которой выпало жить на одном острове с драматургом. В прологе бог Ра, оставшись наедине со зрителями, разговаривает с ними весьма и весьма непочтительно:

«Молчание! Умолкните и слушайте меня вы, чопорные маленькие островитяне! Внемлите мне вы, мужчины, что носите на груди своей белый папирус, на котором не начертано ничего (дабы изобличить младенческую невинность мозгов ваших). Слушайте меня вы, женщины, облекающиеся в соблазнительные одежды, вы, скрывающие мысли свои от мужчин, дабы они верили, что вы считаете их сильными и могущественными повелителями, тогда как на самом деле в сердце своем вы знаете, что они неразумные дети… Вы не можете пасть передо мною на колени, распростершись ниц, ибо вы стиснуты в тесные ряды и лишены движения и не видите дальше спины сидящего впереди вас; к тому же ни один из вас не осмелится признать сие достойным и подобающим, пока не увидит, что и все остальные делают то же, — откуда и происходит, что в решительные минуты вы пребываете в бездействии, хотя каждый из вас говорит своему ближнему, что необходимо что-то сделать. Я не требую от вас преклонения, я требую лишь тишины… Внемлите же мне, о вы, принудительно обученные!»

Как неоднократно отмечала английская критика, драму эту отличает великолепие языка. Что касается сцены, то в постановках этой пьесы играли такие корифеи театра, как Лоренс Оливье и Малколм Кин, Вивьен Ли и Пегги Эшкрофт. Еще при жизни Шоу (в 1945 г.) пьесу эту экранизировал продюсер Габриэль Паскаль, венгр по происхождению, предпринявший экранизацию и других пьес Шоу.

Третья «пуританская» пьеса Шоу называлась «Обращение капитана Брассбаунда». Появление ее связано с двумя именами, которые уже мелькали на страницах этой книги. Первое — Каннингэм Грэм, тот самый, который говорил о Шоу как о человеке, первым убежавшем с Трафальгарской площади. У него Шоу позаимствовал обстановку и колорит для своей пьесы, или, как он сам пишет в предисловии, «проявил достаточно ума для того, чтобы украсть пейзажи, окружающую обстановку, атмосферу, географию, знание Востока, удивительных кадиев, негров кру и шейхов, а также глинобитные стены замков из отличной книжки философских путешествий и приключений, озаглавленной «Могреб-эль-Акса». В предисловии Шоу рассказывает и о фантастической фигуре своего друга-социалиста, автора книги о Марокко: «Временами я и сам не верю в его существование. И все-таки он, должно быть, существует на самом деле, потому что я видел его собственными глазами; к тому же я являюсь одним из немногих живых людей, умеющих расшифровывать ту странную азбуку, при помощи которой он пишет свои личные письма. Этот человек имеет и общественную репутацию. Битва на Трафальгарской площади, в которой он лично и физически нападал на цивилизацию, представленную скоплением военных и полицейских сил столицы мира, вряд ли будет забыта более благоразумными ее свидетелями, одним из которых был я». Далее следует юмористическое описание наиболее примечательных черт этой в высшей степени примечательной личности, уже нашедшей однажды отражение в творчестве Шоу («Человек и оружие»):

«Он, должен с сожалением добавить, неисправимый и беззастенчивый денди: такие ботинки, такая шляпа поразили бы самого д’Орсэ. Этой шляпой он приветствовал меня однажды на Риджент-стрит, где я проходил со своей матерью. Она была немедленно заинтригована; последовал такой разговор. «Кто это?» — «Каннингэм Грэм». — «Чепуха! Каннингэм Грэм — один из ваших социалистов, а это был джентльмен».

Второе имя, с которым связано появление этой пьесы, также встречалось на страницах этой книги. Это Эллен Терри. Она была блистательной актрисой, и Шоу в своих обзорах неоднократно писал о ней. Еще чаще он писал ей самой. Переписка их была опубликована задолго до публикации его переписки с другой актрисой — миссис Пэтрик Кэмбл. Шоу признавал, что в дружбе с Эллен Терри он нашел «самое большое вознаграждение, какого только можно ожидать от одаренной, блистательной и прекрасной женщины, чья любовь уже была отдана кому-то другому и чье сердце претерпело тысячи искушений». Для нее Шоу и написал свою третью «пуританскую» пьесу. Вот как он сам рассказывает об этом:

«Пьеса «Обращение капитана Брассбаунда», которая, как и мой «Бланко Поснет», представляет собой отличный религиозный трактат, была написана для Эллен Терри. Когда ее сын Тедди (Гордон Крэйг) произвел на свет первого из своих многочисленных детей, Эллен сказала, что теперь, когда она стала бабушкой, никто больше не будет писать для нее пьес. Я сказал, что я непременно буду, и в результате появился «Капитан Брассбаунд».

Однако повторилась старая история. Роль не понравилась Эллен, она была разочарована. Так случалось уже не раз с пьесами Шоу, и он сам отмечал это вечное, впрочем, вполне объяснимое непонимание между ним и актером, возникавшее при чтении пьесы:

«Теперь, когда даже самые старые актеры-профессионалы, которым все еще трудно признать, что мои пьесы являются пьесами, все же приняли как символ веры ту истину, что я пишу очень хорошие роли, — теперь трудно поверить, что многие актеры и актрисы, которым я предлагал роли, сулившие блестящую возможность стяжать славу, отвергали эти роли как нелепые и несценичные. Ада Реган, Ирвинг, Триз, Мэнсфилд, Уайндхэм, Александер, Фэнни Коулмэн, миссис Кэмбл, Эллен Терри, Сирил Мод, Эллэн Эйнсуорт, Джек Барнс — все поступали так. Они походили на старых итальянских певцов, которым пришлось иметь дело с Вагнером».

На сей раз разочарование Шоу было особенно жестоким, и когда Эллен ответила отказом на предложение играть эту роль, он с горечью написал:

«Я совершенно искренне полагал, что леди Сисили точно для вас создана… Вполне очевидно, что мне в нынешнем театре делать нечего: я должен воспитывать своим пером новое поколение с колыбели — поколение зрителей, актеров и всех прочих, а потом оставить им свои пьесы, чтоб они гробили их, но уже после того, как меня сожгут в крематории».

Что касается Эллен Терри, то она все-таки сыграла роль леди Сисили, и, по свидетельству современников, это была самая обаятельная из женских ролей, созданных актрисами в пьесах Шоу. И дружба его с Эллен Терри осталась нерушимой. Ей же он и сообщил в одном из своих писем в конце августа о том, что к их дружескому союзу присоединилась ирландская миллионерша и что он собирается «омолодить сердце, влюбившись в нее». А еще тремя неделями позже он просил у Эллен совета в отношении женитьбы. Впрочем, об этом стоит рассказать подробнее.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ

Глава 47 ГЛАВА БЕЗ НАЗВАНИЯ Какое название дать этой главе?.. Рассуждаю вслух (я всегда громко говорю сама с собою вслух — люди, не знающие меня, в сторону шарахаются).«Не мой Большой театр»? Или: «Как погиб Большой балет»? А может, такое, длинное: «Господа правители, не

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. М. М.

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и

ГЛАВА 9. Глава для моего отца

ГЛАВА 9. Глава для моего отца На военно-воздушной базе Эдвардс (1956–1959) у отца имелся допуск к строжайшим военным секретам. Меня в тот период то и дело выгоняли из школы, и отец боялся, что ему из-за этого понизят степень секретности? а то и вовсе вышвырнут с работы. Он говорил,

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная

Глава 24. Новая глава в моей биографии.

Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне

«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ»

«ГЛАВА ЛИТЕРАТУРЫ, ГЛАВА ПОЭТОВ» О личности Белинского среди петербургских литераторов ходили разные толки. Недоучившийся студент, выгнанный из университета за неспособностью, горький пьяница, который пишет свои статьи не выходя из запоя… Правдой было лишь то, что

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ

Глава VI. ГЛАВА РУССКОЙ МУЗЫКИ Теперь мне кажется, что история всего мира разделяется на два периода, — подтрунивал над собой Петр Ильич в письме к племяннику Володе Давыдову: — первый период все то, что произошло от сотворения мира до сотворения «Пиковой дамы». Второй

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще

Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ

Глава 29. ГЛАВА ЭПИГРАФОВ Так вот она – настоящая С таинственным миром связь! Какая тоска щемящая, Какая беда стряслась! Мандельштам Все злые случаи на мя вооружились!.. Сумароков Иногда нужно иметь противу себя озлобленных. Гоголь Иного выгоднее иметь в числе врагов,

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним

Глава Десятая Нечаянная глава

Глава Десятая Нечаянная глава Все мои главные мысли приходили вдруг, нечаянно. Так и эта. Я читал рассказы Ингеборг Бахман. И вдруг почувствовал, что смертельно хочу сделать эту женщину счастливой. Она уже умерла. Я не видел никогда ее портрета. Единственная чувственная