V ВЕЧНЫЙ СТРАННИК

V

ВЕЧНЫЙ СТРАННИК

Беллони, новый секретарь, действительно упорядочил дела Листа. Письма — словно солдаты в строю, наиболее важные путь приподняты над общим ранжиром в ожидание срочного ответа. Контракты — в одной общей папке, рядом с ней умно придуманный календарь выступлений, из которого Ференцу сразу видно, когда состоятся его концерты в Льеже, Антверпене, Остенде или Брюсселе. И всё это Белл он и делает с весёлой и милой улыбкой, не угнетая своим порядком маэстро.

Милый итальянец ничуточки не похож на скучных импресарио. На концертах он аплодирует громче и дольше всех. И совсем не потому, что хочет увлечь публику; просто он сам больше всех в восторге от музыки. Ежедневно он показывает Листу его медленно, но верно растущий банковский счёт. Затем пытается объяснить:

— Деньги, дорогой маэстро, только тогда наши враги, когда их нет. А начнут собираться — сразу же становятся почти что друзьями. А уж когда бумажник от них располнеет, то они роднее родного брата. Деньги — это и хороший врач, и верная жена, и лучший советчик…

Ференц некоторое время терпеливо слушает эти цитаты из Гольдони, потом, грохнув по столу кулаком, яростно кричит:

— Вы что, Беллони, спятили? Уж не собираетесь ли гы пестовать из меня Шейлока?

Беллони осторожно удаляется, однако день-другой спустя снова забрасывает удочку: приносит выписку банковского счета и расписывает, как всё-таки хорошо, когда улажены все денежные вопросы.

На состоявшемся в Брюсселе конгрессе в память столетия со дня рождения композитора Гретри Лист познакомился с норвежским скрипачом Уле Буллем. Уле Булль совсем недавно из Италии и Франции. Случаю было угодно, чтобы его турне проходило точно по тем же городам, где пролёг последний путь великого Паганини.

— Когда маэстро приехал в Пиццу, где его настигла смерть, — рассказывал норвежец, — он уже был человеческой руиной: лишился голоса, горло кровоточило. Как стая шакалов, накинулись на Паганини юристы, импресарио, обитатели карточных притонов, вымогатели, судьи, прокуроры и прочие представители властей, словно собирались отомстить великому таланту за свою собственную посредственность.

А попы — те и после смерти музыканта не хотели дать его душе покоя. Кардинал Гальвани прислал своего секретаря, и тот над гробом прочитал приговор католической церкви: но хоронить богоотступника ни на кладбище, ни на землях городских или государственных, ни на частных — крестьянских или дворянских, ни в лесу, ни в ноле, ни на винограднике — нигде и ни под каким видом. А если где и свершится оно тайно, то получит полное отпущение грехов тот человек, кто этот сатанинский труп, из гроба выбросив, развеет прах по ветру…

После объявления приговора толпа с проклятиями проводила гроб до префектуры. Ночью сын Паганини Ахилл, наняв восемь человек, выкрал гроб с телом отца со двора префектуры и пешком под покровом темноты унёс его к морю. Но проклятие приговора преследует их повсюду: из Пиццы — в Виллафранку, Полчеверу, Бордигеру, Савону. Нет умершему покоя нигде. Кажется, сбывается церковное проклятие: «Земля исторгнет его из чрева своего».

Ференц работает ночь напролёт. Пишет некролог Паганини. Он был больше, чем артист. Он был мастер и даже более того — волшебник. Только он должен был помнить, что артиста строже связывают законы чести, чем любого английского лорда, чем наследного принца и князей церкви. Заной артиста: g?nie oblige! (талант обязывает![43])

Несколько дней спустя Ференц концертирует в Гамбурге. Беллони бледнеет, увидев, какие суммы маэстро жертвует боннскому фонду Бетховена, институту слепых, престарелым коллегам-музыкантам. Но он и с гордостью взирает на Ференца, молниеносно принявшего решение, которое спасёт благотворительный концерт местного оркестра. Устроители концерта не позаботились об освещении, а тем временем опустились сумерки, и пришлось снять с программы заключительный торжественный номер с участием Листа и оркестра. Настроение публики явно говорило, что надвигается скандал. Любители музыки ехали в Гамбург за тридевять земель, чтобы послушать «полубожество». И вот вместо этого — беготня, безрезультатные переговоры. Ференц, правда, готов играть в полной темноте, но оркестранты без нот и освещения беспомощны. А сумерки густеют, несколько лампад в огромном соборе излучают лишь очень слабый свет. Экономные немецкие бюргеры требуют деньги назад. Нет Листа — нет денег! Тогда Ференц садится к роялю и, словно Орфей, завораживает разъярённых людей. Он играет фантазии на темы «Лючии» Доницетти, «Ниобии» Пачини, транскрипции песен Шуберта и в качестве благоговейного окончания — «Аве Мария». Триумфальное шествие сопровождает его до отеля. Правда, на банковском счету Беллони на сей раз не может отметить нового приращения, но зато и он уже усвоил закон: genie oblige!

Осенью 1841 года Лист, Лихновский и Беллони прибывают в датскую столицу. Ещё не успели разместиться в гостинице, как король Дании Кристиан VIII уже прислал гонца: его величество желает видеть маэстро. Ференц, как был, в дорожном платье, является к королю, а тот, одним движением руки отметая в сторону все придворные церемонии, восторженно восклицает: «Исполнилась моя давнишняя мечта. Я уже много лет думаю о том, чтобы познакомиться с вами».

Датский король награждает Листа высшим орденом страны. Дважды Лист даёт концерты в Рыцарском зале дворца и ещё два благотворительных — на вспомоществование сиротского дома, дома престарелых музыкантов, для фонда бедняков Копенгагена, словом, всех таких заведений, которым он считает своим долгом помогать всегда и везде.

Самый восторженный его слушатель в Копенгагене, великий сказочник Андерсен, так увековечил датские концерты Листа:

«…Я говорил с консервативными политиками и миролюбиво-трусливыми бюргерами. При звуках музыки Листа они готовы были выбежать на улицу и вместе с сотнями тысяч других петь «Марсельезу»… Последователи Гегеля слышат в его музыке отзвуки своей философии, гигантские волны мудрости, мчащие человечество к брегам совершенства. Поэт видит в Листе поэта, а странник — в первую очередь я сам — видит при звуках его музыки сказочный край, который он уже когда-то видел или ещё только собирается посетить».

Так видел поэт, вдохновлённый пламенем поэтической музыки. А как видел профессиональный музыкант, которого не раз неприятно передёргивало от музыки Листа? Ведь Лист был самым великим отступлением от норм и канонов, исключением, воплощением возмутительной строптивости по отношению ко всякой почтенной, благонадёжной, правильной посредственности! Самое первое, что повергало профессионалов в замешательство, была невиданная широта динамического диапазона звучания инструмента под пальцами Листа. Лист начинает так тихо, что задние ряды шикают на счастливчиков из передних: тише! Затем звучание рояля усиливается, становится мощным, захватывающим дух. Форте наполняет зал. Дыхание собравшихся учащается, словно они сами участвуют в том действе, когда музыкант заставляет звучать инструмент всё шире и просторнее.

Нередко случалось, что публика принималась аплодировать уже в середине галопа, не выдержав напряжения. А маэстро ещё только отправлялся к вершинам фортиссимо. Это чудо владения динамикой инструмента было больше, чем просто блистательность пианизма: рояль как бы превратился в удивительный оркестр, который вдохновляется волей, страстью, гением одного человека. В самом начале своей артистической карьеры Ференц довольно часто оказывался рабом этого приёма.

Но шли годы, и, по мере того как успех становился всё привычнее для Листа, он тоже всё отчётливее понимал, что нельзя злоупотреблять этим приёмом, что одна сила звука нужна, когда играешь Баха, и совсем другое форте желательно для Шопена, и если нет предела фантазии, когда исполняешь Паганини, то необходима строгая простота, когда на рояле звучит Скарлатти. Что плох тот актёр, которым, увлечённый своим громовым голосом, не умеет делать разницы, одинаково читая Шекспира и Мольера, Софокла и Мюссе. Владеть собой — это стало теперь его характерной чертой. Теперь Ференц всё охотнее играет большие, классические произведения, требующие необычайного напряжения, отдачи не только исполнителя, но и публики. Здесь не ослепишь слушателей взвивающимися к облакам форте «Хроматического галопа», здесь нужно нечто совсем иное — ясную, чистую, точную музыкальную речь. Свободный и вместе с тем упорядоченный ритм, естественный и само собой разумеющийся, как дыхание или как биение человеческого сердца. Исполняя великих классиков, публику не сразишь музыкальными фейерверками. И он покорял её теперь тем, что не только исполнял, но и показывал, как одна тема в шедевре тесно смыкается с другой, как мелодии вступают в противоборство, драматическую борьбу друг с другом и как в конце концов утихает этот бой. Теперь он всё чаще покорял тем, что делал близкими людям такие произведения, которые ещё недавно казались им неразрешимыми загадками.

Когда-то Лист увлекался импровизацией, головокружительными аллюрами цыганской манеры игры: он дополнял, украшал авторский текст — норой довольно свободно. С годами Ференц всё больше отходил от импровизации. Он становился всё проще, взыскательнее, более верным к первозданному теисту шедевров. И стремился привить эту взыскательность к публике. Там, где от него ждали показной бравурности, он исполнял Бетховена или Баха, потому что хотел не только удивить слушателей, но и возвысить их.

Специалисты — и друзья и враги — искали секрет его мастерства в его руках, форме и длине пальцев, межпальцевых промежутках. Выяснилось, что руки его ни по форме, ни по величине кисти не отличались от рук обычных людей. Другие критики думали, что секрет успеха кроется в его юной красоте, обвораживающей элегантности, величественной осанке. Несколько десятилетий спустя выяснилось, что старый Лист, совершенно утративший младую красу и осанку, пользуется ещё большим успехом, чем в молодости. Многие говорили о его феноменальной памяти (он знал наизусть чуть не всю мировую музыкальную литературу), о том, что он мог играть в любом стиле. Другие безуспешно пытались сравнивать Листа с его великими современниками, но не находили соответствующего мерила.

В действительности секрет состоял в том, что никакого секрета не было. Руки его были быстрее и, может быть, сильнее, чем у других, но никому и в голову не приходило, что эта божественная музыка рождается всего только от соприкосновения рук и инструмента. Нет, он не просто играл ноты, он заставлял мёртвые значки делать признания, находя в них то, что когда-то чувствовали, как страдали и чем восторгались Бах. Моцарт, Бетховен, Шопен.

Лист понимает, что уже не может больше любить Париж так, как несколько лет назад. Друзья ею — каждый идёт своим путём. Дайте Берлиоз, Массар, Крейцер-младший, Юран, даже они и то отошли от него. Кончились собрания «Сенакля». Теперь это уже совсем другой Париж. Так же как Лист линовал свой тридцатилетний рубеж, состарился и Париж: из приветливого, задушевного приятеля он превратился в сухого, циничного типа, отвергшего своею верного сына Ференца Листа.

Мари не удалось договориться с родственниками относительно раздела имущества. Сначала она возвращается в квартиру Ференца, затем ей приходит мысль провести лето на острове, на Рейне.

Остров на Рейне — Нонненверт. Беллони получает отпуск, но князь Лихновский сопровождает их и здесь: играет с детьми, пишет стихи для Мари. Ференц улыбается и сочиняет на них музыку. Мари читает Ференцу немецких поэтов: Гёте, Шиллера, Ленау, Уланда.

— Остался ещё Гейне, — говорит она, убирая книги. — Но господин Гейне причинил тебе много неприятностей. Хотя бы лето не будем омрачать…

Ференц удивлённо посмотрел на Мари.

— Неужели ты думаешь всерьёз, что я сержусь на Гейне, на поэта? Конечно, литература не моя стихия. Но стихи Гейне я почти все знаю наизусть.

Рейн притягивает его к себе. Люди здесь просты: крестьяне, ремесленники. Каждый день трогательные знаки внимания Листу. Один сосед принёс только что сбитое масло, другой — букет цветов, третий — цыплёнка, четвёртый предложил: «Хотите, я спою вам одну песню?»

Ференца обворожил этот крохотный островок. Его вдохновляют река, бегущие по ней корабли, словно олицетворяющие немецкое прилежание, и тихие ночи, в которые слышно, как звонят колокола в дальних сёлах на берегу.

Неожиданно Лист пишет одну за другой несколько песен: «На Рейне», «Лорелей», «Песня Миньон», «Жил в Фуле король», «Ты посланец небес», «Как дух Лауры», «Ты словно цветок». В памяти всплывают забытые лица доробьянских цыган. И медленно зреет шедевр, который лишь через несколько лет обретёт свой окончательный вид. Произведение на слова Ленау «Die drei Zigeuner»[44].

Новый жанр. Говорит, Лист изменил фортепианной музыке. Так ли это: Едва ли. Своему жанру, своему инструменту — роялю он не может изменить потому, что до сего времени (и ещё долго йотом) всё, что страстно увлекает его в музыке, он переводит на этот родной для него язык фортепиано. Да, Лист восторгался симфониями Бетховена. Сначала как благодарный ребёнок, которого поцеловал гений, затем как юноша, глубоко изучающий их, и, наконец, как зрелый мастер, знающий Бетховена с обстоятельностью исследователя, который помнят каждую музыкальную фразу, каждую позицию инструментов в оркестре, все секреты партитуры и всё же переводит симфонии на язык фортепиано. Потому что только так он и постигает бетховенские сокровища сполна.

Да, он любит немецкие соборы, любит за поселившуюся в них органную музыку Баха, переплавляющую многотонные глыбы звуков в удивительные каменные кружева, но всё равно он переводит шесть органных прелюдий и фуг на язык фортепиано.

Ференц любит Берлиоза ещё со времён «Сенакля», но со всем полнотой постигает его, только переложив «Фантастическую симфонию» на фортепиано. Он «переводит» также и Мендельсона, и Паганини. Пусть иногда перевод богаче оригинала — неважно. Это тоже перевод. С языка скрипки на удивительный диалект молоточкового инструмента.

Собственно, Листа всю жизнь влечёт к себе опера. В течение жизни его занимают самые различные замыслы — от Байрона до Гюго, сюжеты от Сарданапала до бетяров — разбойников венгерских степей. Музыкальная драма, напряжённость музыкальной сцены, создание образа с помощью музыки, тайна оперных голосов — всё это предмет его исследований. Но прежде он должен «перевести» всех мастеров сцены на язык рояля. На свой родной язык. Только так он может наслаждаться музыкой Обера, Беллини, Доницетти, Мейербера, Галеви.

Этому языку, этому инструменту он не может изменить. Ведь он и прочитанное в книгах перелагает на язык фортепиано. Так рождается «Долина Обермана» и соната «По прочтении Данте», так уже много лет кряду живут в его сознании «Фауст» и увиденные им однажды пейзажи и картины — горы Вильгельма Телля, карнавалы Венеции я Неаполя, колокола Женевы, Валленштадтское озеро и далёкая, призрачная, как мираж, родина. Подобно тому как, беседуя со своим роялем, Лист обсуждает свои впечатления от Рафаэля и Микеланджело, так он определяет своё отношение к таким великим загадкам, которые иногда он называет «вера», «религия», иногда просто «человечность». Так рождаются «Поэтические и религиозные гармонии» и позднее «Утешения», в которых уже ничего не останется от набожности детских лет, а только убеждение, что в мире зла и гнева и любовь может быть движущей силон общества.

Три лета, проведённые на островке Нонненверт вместе с Мари и детьми — в тридцать первый и тридцать второй год его жизни, — закалили его, сделав твёрдым, упорным. Именно в эти годы он подвергается многим грубым нападкам и незаслуженным оскорблениям, друзья либо отворачиваются, либо прямо выступают против него. Всему научился он в городах и странах Европы, кроме одного — ненавидеть. Как до конца дней своих не научился он и понимать, почему мир называет транжиром всякого, кто щедро обеими руками раздаёт людям деньги, доброту и любовь.

Летом: на острове Нонненверт Лист совсем близко сошёлся с Лихновским. До сих пор он знал только, что князь бретёр и дуэлянт, политический авантюрист и герой всяких любовных истории. Богач-миллионер, владелец десятка имений и замков у себя на родине, но весь в долгах, постоянно рискует угодить в какую-либо из долговых тюрем Европы. Но как-то во время прогулки по берегу Рейна Лихновский признался Листу, что принадлежит к организации «свободных каменщиков», иначе говоря — масонов. И добавил, что он уже много лет наблюдает жизнь маэстро и считает его вполне созревшим для того, чтобы стать членом масонской ложи.

Ференц ненавидит всякую дисциплину, связывающую по рукам личную свободу. Кто бы ни налагал на тебя оковы: церковь или сенсимонисты, Ламенне или масоны, — в любом случае оковы есть средство неволи. Но, как видно, Лихновскому удалось рассеять сомнения Ференца.

18 сентября 1841 года князь Лихновский и профессор университета Шпайер вводят Листа во франкфуртскую «Ложу единства». Ритуал введения удивительно напомнил Ференцу церемонии из «Волшебной флейты» — испытание водой, огнём Тамино и Памины; затем полутёмная келья, куда к ним явился мужчина в маске смерти и длинной накидке. Он напомнил о суетности мира, после чего отвёл неофита наверх в большой зал, где Ференц долго стоял с повязкой на глазах, а когда повязку сняли, он увидел устремлённую на него сотню остроконечных шпаг. Наконец с трона поднялся гроссмейстер ложи д-р Георг Клосс, известный юрист и учёный-гуманист, и приветствовал новичка. Он говорил о цепи, которую образуют сплетённые руки, о том, что её хотят разорвать ненависть, зависть, жестокость, бесчеловечность, алчность. И о том, что её всё же нельзя разорвать, потому что эту цепь образуют такие руки, как рука Листа.

После лета на острове — большое концертное турне по Германии: Кёльн (весь сбор — на окончание строительства Кёльнского собора), Кассель, Веймар, Лейпциг, Берлин, Потсдам. В огромном зале Берлинской онёры появляется весь прусский двор — король, принцы, министры, целая армия адъютантов. Король Пруссии посылает ему крест «За заслуги». Награду пытаются вручить Листу во время концерта, за кулисами. Ференц яростно швыряет крест вместе с бархатной шкатулкой в угол. Хорошо, что рядом певица Шарлотта фон Хаги. Она поднимает орден и затем, сверкнув изумительно красивыми глазами и сделав неповторимый по очарованию книксен, протягивает орденский крест графу Гедерну, прибывшему в театр для вручения награды.

— Наш милый маэстро так разволновался от такой чести, что даже выронил королевский подарок.

Два дня спустя граф Редерн наносит визит вежливости и сообщает, что его величество просит маэстро прибыть в Белый зал Потсдамского дворца на церемонию вручения ордена, одновременно приглашая на торжество по этому поводу всю труппу и обслуживающей состав Королевского театра в количестве восьмисот человек, всех — от костюмеров до теноров, от суфлёров до первых героинь.

Как он неутомим! В двадцати двух концертах Лист исполняет около ста различных произведении. Все на память. Плюс к этому друзья, празднества и ещё выступления в качестве дирижёра.

Дирижирует Пятой симфонией Бетховена и тотчас же начинает менять положение инструментов в оркестре. А музыкантов в Веймарском театре, сидевших в «оркестровой яме», приглашает на сцену и рассаживает их полукругом. Да это такое же чудо, как предоставление свободы и света узникам в «Фиделио-Леоноре»[45]. С этого момента оркестранты больше до музыкантишки былых времён, а артисты, вызволенные волшебной палочкой Листа из преисподней на свет божий.

Всеобщее мнение ценителей музыки: Лист и над величайшими музыкантами мира возвышается на целую голову.

Теперь его путь лежит в город Иммануила Канта — в Кёнигсберг. Концерт за концертом. Сборы — на всевозможные благотворительные цели. Здесь Листу вручают диплом почётного доктора местного университета.

И снова стучат по мёрзлой дороге огромные колеса почтового дилижанса. Рига, Митава, церкви с большими куполами, маленькие хутора, встречи с цветами, военными оркестрами и даже салютами. И вот наконец волшебный город Санкт-Петербург.

Разместились в «Гранд-Отеле» на Михайловской площади. По календарю 20 апреля 1842-го. весна, но над северной столицей ещё мечут метели, на Попе по утрам ледяные забереги.

Приём Листу оказан тоже холодноватый. Сообщили, что на концерте в Дворянском собрании царь присутствовать не пожелал: на маэстро получены «компрометирующие данные».

В переполненном зале Дворянского собрания, освещённом уже газовыми фонарями, мёртвая тишина. Затаив дыхание в этой тишине ждут три тысячи человек, и эта тишина пострашнее, чем если бы всё вокруг грохотало. В последнюю минуту Беллони разгадывает загадку: первый ряд пустой — значит, императрица, хоть и без своего царственного супруга, всё же прибудет со свитой на концерт. Как того требовал этикет — с опозданием. Это не неаккуратность. Это протокольное требование. Должен ждать артист — не государь. И аплодировать артисту до появления в зале императрицы тоже нельзя. Потому и тишина в зале. Но вот вбегает посыльный: карета прибыла. И раздаётся овация трёх тысяч пар ладоней.

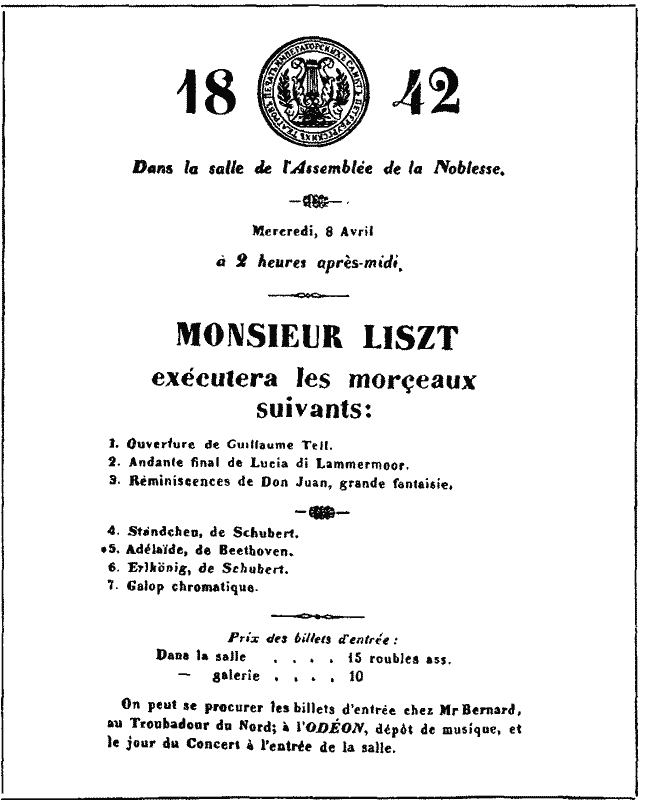

Программа первого концерта Листа в Петербурге 8 (20) апреля 1842 года: 1. Увертюра из «Вильгельма Телля» (Россини). 2. Анданте из «Лючии ди Ламмермур» (Доницетти). 3. Фантазия из «Дон Жуана» (Моцарта). 4. «Серенада» Шуберта. 5. «Аделаида» Бетховена. 6. «Лесной царь» Шуберта (последние три — фортепианные обработки вокальных произведений). 7. «Хроматический галоп».

Успех Листа полный. Три дня спустя концерт приходится повторить. И снова полный зал. И вся царственная семья — опять без императора. В бешеной скачке в Москву и обратно в Петербург. Тем временем приходит настоящая весна, и с нею вместе теплеет отношение к гениальному гостю. К тому же он не только гений игры на фортепиано, но и удивительный человек — мастер светского разговора и сверкающего юмора. Листа приглашают к себе представители знати и придворные дамы. Знакомый ещё по Италии граф Виельгорский, утончённый меломан, брат известного виолончелиста, устраивает серию частных концертов. Императрица — полуинкогнито — появляется на каждом из них: разумеется, в царской карете, с гвардейцами на запятках и конными адъютантами позади экипажа.

Из воспоминаний Стасова:

«…Мы с Серовым были после концерта как помешанные, едва сказали друг другу по нескольку слов и поспешили каждый домой, чтоб поскорее написать один другому (мы тогда были в постоянной переписке, так как я ещё кончал свой курс в Училище правоведения) свои впечатления, свои мечты, свои восторги. Тут мы, между прочим, клялись друг другу, что этот день 8 апреля 1842 года отныне и навеки будет нам священ, и до самой гробовой доски мы не забудем ни одной его чёрточки. Мы были как влюблённые, как бешеные. И не мудрено. Ничего подобного мы ещё не слыхивали на своём веку, да и вообще мы никогда ещё не встречались лицом к лицу с такою гениальною, страстною, демоническою натурою, то носившеюся ураганом, то разливавшеюся потоками нежной красоты и грации…»

Дорожная карета снова громыхает колёсами по тракту. Лист сидит, откинувшись на прохладную мягкую спинку. В ушах звучит музыка «Марша Ракоци». Того самого, который он сыграл, чтобы «порадовать» всё же появившегося на концерте царя. Господам придворным не пришлось объяснять своему государю, что это за музыка, этому что тот сразу же помрачнел и больше до конца концерта не аплодировал.

Под колёсами кареты уже пылят дороги Франции. Мысли возвращаются к Мари. Любит ли он ещё её? Или это привычка, которая даже сильнее любви привязывает его к ней? Или ему не хочется, а то и стыдно признаться самому себе, что всё кончено. Нет, это не просто воспоминания, не ностальгические возвраты в прошлое, в юность. Это ещё живущая, теплящаяся под пеплом любовь. Только любовь виноватая. Мучительная и унижающая, в которой, какой бы спор между ними ни вспыхнул, всегда права Мари, потому что она с мамой и тремя детьми вечно ждёт его, а он, как перелётная птица, постоянно меняет гнезда.

Встреча с Мари произошла совсем не так, как он представлял её себе. Навстречу ему шла улыбающаяся дама.

— Здравствуй, здравствуй, милый дружочек!

— Одна? А мама, дети?

— В Саду. Гостят у бабушки.

— Вы сердитесь, Мари? Так холодны и официальны.

— Нет, отнюдь. Просто уже полгода, как им предоставили друг другу полную независимость. И вы пользовались его… Не раз… И оскорбляли меня, или, если точнее, унижали. Хотя и не намеренно, по воле случая.

— Вы правы, Мари. И я, прежде всего именно потому и спешил в Париж, чтобы извиниться перед вамп. На моё письмо из Петербурга вы всё равно не ответили. А я вопреки логике не исполнил угрозы и не поехал ни в Копенгаген, ни в Варшаву.

— Спасибо. Вы всегда для меня желанный гость.

— А я думал, глава семейства, — горестно улыбнувшись, заметил Ференц. — Или есть ещё более красивый ранг — всегда желанный любовник.

— Мама и дети скоро будут дома. При них я не смогу вести с вамп переговоры. Давайте договоримся сейчас: вместе и всё же врозь. Понятно?

— Безусловно… А вернее, условно. Может, дивное лето на Рейне смягчит ваше сердце?

— Простите, Франсуа, звонят. — На лице Мари едва заметное беспокойство. — Это Роншо, поэт. Мой хороший друг.

— Помню. Где-то когда-то встречались.

— Я хотела бы, чтобы вы получше познакомились.

— Незачем. — Ференц протянул руку. — Я всегда в вас верил. В ваш вкус и ум.

— Останьтесь.

— Не смогу. — Уже уходя, добавил: — И если полюбите кого-то, не делайте этого из мести, ради того, чтобы наказать меня.

Во время короткого турне в Льеж и Брюссель пришло письмо из Веймара. Великий герцог Саксен-Веймарский приглашал маэстро в город, где в своё время жили Гердер, Гёте, Шиллер, где музыкальный скипетр держал в руке Гуммель. В Веймаре по случаю бракосочетания наследного принца устраиваются празднества, центром которых могло бы явиться выступление Листа. Между строк письма можно было бы прочесть и другое: этот праздничный концерт — только повод, на самом же деле умер Гуммель, музыкальное общество в Веймаре осиротело, и веймарцам хотелось бы более прочно привязать Листа к городу, а главное — ко двору великого герцога.

При маленьком веймарском дворе обычного придворного этикета нет. Принц Карл-Александр с молодой жопой Софией нередко заглядывают в рабочую комнату маэстро, поздравляют его, долго пожимая ему руку. То примчится министр двора барон фон Шпигель и сообщит, что веймарская великая герцогиня Мария Павловна Романова, мать Карла-Александра, желает побеседовать с Листом. Герцогиня принимает Ференца в летнем павильоне дворца. Высокая, крепкая женщина, очень похожа на своего брата императора Николая I.

— Не хотели бы поступить к нам на службу, дорогой Лист? — предлагает герцогиня.

— Охотно, ваше высочество, но у меня есть и другие обязанности, которые стали бы препятствовать моему постоянному здесь пребыванию. У меня семья. Трое детей, которых я не хотел бы отрывать от Парижа. Да и на моей родине, в Венгрии, рассчитывают на меня. Как только позовут, мне нужно ехать. Ну и, наконец, мои контракты… В календаре моего секретаря на следующий год почти все дни расписаны.

— Как мне известно, — заметила герцогиня, — летом вы не концертируете. Проводите у нас лето и начало осени. Хватит с нас и трёх месяцев.

Ференц долго думает.

— Мне не хочется брать на себя обязанности, о которых позднее пришлось бы пожалеть, — говорит он. — Кроме того, в вашем придворном театре трудится мой весьма выдающийся коллега, мсье Шелар. Выло бы несправедливо вытеснить его, а тем более мне, пришельцу, возвыситься над ним. Не могу быть ни начальником его, ни подчинённым.

— С благодарностью принимаю ваши ценные замечания. Нам правится, что вы уважаете и своего коллегу, и самого себя. Проект контракта мы подготовим именно на основе ваших советов. Прочтите и, если не будет возражений, подпишите. А мы будем уважать вашу честность и горячую любовь к свободе.

31 октября 1842 года Лист подписал контракт. В документе было всего три пункта: господин Лист обязан три месяца в году проводить в Веймаре; за это он будет получать тысячу талеров; ни он, ни господин Шелар не вмешиваются в обязанности друг друга. В следующем документе, декрете, Карл-Александр, милостию божьей великий герцог Саксен-Веймарский, жалует д-ру Ференцу Листу титул «экстраординарный капельмейстер» с примечанием, что это назначение никак не затрагивает положения капельмейстера господина Шелара.

Лист хотел бы сразу же приступить к своим новым обязанностям, но возражает Беллони: нужно выполнять обязательства и по другим подписанным контрактам. Экипаж снопа отправляется в путь. Франкфурт, Берлин, Селезия, Познань, Краков, Варшава.

В карете маленьким столик. И хоть тряская дорога не очень располагает к письму и буквы прыгают как сумасшедшие, всё же он пишет Мари. Какая-то странная эта их связь: сто раз казалось уже, что она оборвалась, и вдруг обнаруживается снова: жива. Никак не мелеет он порвать с Мари окончательно…

«Утро мрачное и холодное. Единственный луч, единственное тёплое прикосновение, единственный источник жизни — память о Вас, Мари… Мне кажется, я уже забыл жить. Сны мои становятся сумбурными, а годы роют мне яму убожества.

Я не смог привязаться ни к чему и брошу здесь всё, эту придуманную напрасную работу, как только поверю, что Вы ещё были бы счастливы, если были бы со мной. Я, признаюсь, не уверен, что меня одного достаточно для Вашей жизни, и если уж выбирать, то я предпочитаю бродячую жизнь тем вечным самообвинениям, которые убили бы меня, но не дали бы жизни Вам… Я трачу себя, не обретая ни радости в настоящем, ни надежды в будущем… Здоровье моё прочнее железа. Моральный дух, характер закалилась. Что, если счастье, идеал, живущий в наших сердцах, ещё можно обрести? Я на это не могу ответить. Вам решать!»

И несколькими днями позже ещё:

«…Может, Вы поедете? Я хотел бы, чтобы Вы поехали со мной в Венгрию. Согласны? Не отвечайте на этот вопрос поспешно. Я не хочу, чтобы Вы сказали «нет». Карьеру виртуоза я скоро заканчиваю. Венгрия — вот естественное и: необходимое решение… Я тешу себя надеждой, что там проведу свои дни…»

Мари не ответила ни на один из вопросов. Обиделась? Или окончательно отвергла любовь? Или к ней пришла новая? Или тщеславие вконец закружило ей голову?

Мари работает прилежно, даже неистово. Уже выбран литературный псевдоним: Даниэль Стерн. Боится, что ей будет мешать его присутствие? Скорее сознание, что всё написанное ею он будет встречать слегка иронической улыбкой. Ведь писательница. Даниель Стерн увидела свет в Ноане, рядом с Жорж Санд. Причина её рождения — женское упрямство: а вот и докажу, что я не только красивее, но и талантливее её.

После Варшавы, где Лист провёл апрель 1843 года, часто бывал в семье Шопена и дал концерт из его произведений в Варшавском большом театре, снова Петербург. И снова прохладная, переменчивая весна. Здесь в жизнь Ференца входит Глинка. Гений, к которому с пренебрежением относятся официальные круги.

Ференц узнает, что вокруг Глинки собираются поэты, философы, музыканты, художники, журналисты, учёные и даже будущие политики.

Ференц, не раздумывая, с головой бросается в борьбу за Глинку. В прошлом году он появился на представлении «Руслана и Людмилы». Своими аплодисментами он увлёк сидевших в зале — и знатоков, и молодёжь, и даже просто безразличных. Теперь же он играет Глинку повсюду, куда только не приезжает: «Фантазию» и «Импровизации», а затем и замечательный «Марш Черномора». Эта аранжировка для фортепиано снискала Глинке чуть ли не больше поклонников, чем постановки его опер. Лист продолжает борьбу за Глинку, даже зная, что тот отрицательно оценивает листевский стиль игры на фортепиано, находит его слишком жёстким, даже жестоким, необузданным. Лист по-прежнему исполняет «Марш Черномора» повсюду, куда его ни приглашали.

В Москве Лист даёт шесть концертов, но всё равно находит время посетить цыганский табор иод Москвой. Услышанные там песни он исполнил потом в концерте.

Уж не теряются ли где его письма? Не отвечает Мари, молчат и венгерские друзья. Наверное, не нужен он им. А ведь он ясно сказал: хочу на родину. Не в гости, а навсегда. Но ответа нет. Беллони заносит в календарь всё новые города, заполняет всё новые дни: Вюртемберг, Баден, Мюнхен…

Баварская столица почти в трауре. Наследный принц Баварии с друзьями (или телохранителями?) сражается в Греции. Против турок. За греческий народ. Некоторые считают — за греческий трон. Турки сильно теснят маленький баварский отряд. Несколько дней от баварцев вообще ни слуху ни духу. Но всё равно баварский король появляется на концерте, а это значит, что публика валом валит в концертный зал. Весь сбор с двух концертов Лист жертвует в пользу греческих патриотов и мюнхенского дома для слепых. Кассовый сбор в зале Одеон — тысячу пятьсот франков — он велит отправить в мюнхенскую ратушу. Но король Баварии, известный своей прижимистостью, тем не менее решает иначе: подарок — кошелёк Листа выставить в витрине городского музея. Как память щедрости великого музыканта.

В октябре 1843 года благодарная мюнхенская молодёжь отвечает Листу серенадой с факельным шествием. Ференц долго стоит на балконе отеля, потом подзывает к себе Беллони и что-то говорит ему. Итальянец недоволен, но приказ надо выполнять. Беллони идёт на кухню. Через несколько минут открываются ворота отеля. На площадь выбегают обер-кельнеры и кельнеры с бельевыми корзинами, полными горячих сосисок и бутылками шампанского. Тщетно убеждал Беллони своего шефа, что баварцы любят пиво. Лист непоколебим: гости баварцы, но хозяин-то венгр!

Экипаж катит дальше. Дрезден. Здесь пришлось задержаться: друзья тащат его в Оперу послушать новый шедевр и познакомиться с автором. Опера — «Риенци», её автор — Рихард Вагнер.

В «Риенци» многое от вчерашнего дня оперы, много заимствованных приёмов. Ференц не умеет расточать похвалы[46]. А с этим маленьким заносчивым человеком он и вовсе едва находит подходящий той, хотя невозможно противостоять его умению заворожить слушателей своими рассказами. Вагнер с какой-то удивительной гениальностью строит своё повествование, и о чём бы ни говорил — о древних греках или крахе современной жизни, о Бетховене, являющемся, по существу, божеством, или о трагически скончавшемся авторе «Волшебного стрелка», — содержание его оставалось всегда одно и то же: я, я, я! Ференцу кажется странной и смущающей такая озабоченная самонадеянность, и желанно этого маленького человека во что бы то ни стало производить впечатление колосса. Ференца смущает и ненависть Вагнера, с которой он готов ополчиться буквально против всех, и его сверхреволюционность.

Рихард Вагнер тоже искоса посматривает на Ференца Листа, от которого он, может быть, ожидал восторженного возгласа: «Эврика, вот он, я нашёл его!» А вместо восторга только вежливая, приветливая оценка. Ни хуже, ни лучше той, какую заслужил бы незаурядный провинциальный дирижёр.

По дороге его догоняет запоздавшее письмо Мари. «…На Ваше предложение относительно Венгрии я но отвечаю. Поговорим об этом в июне. Но я думаю, что ни я, ни Вы — мы не переменим мнения, и Вы снова поступите, как Вам подскажет Ваша богатая фантазия, а моё сердце снова будет разрываться от боли…»

Ференц перечитывает эти строки в десятый и сотый раз, пытаясь добраться до их смысла, но результат один: Мари не хочет расстаться с Парижем, сойти с протоптанной ею самою тропинки. Она по-прежнему считает причудой, позой, глупостью его намерение уехать в Венгрию, поселиться в Пеште, по-прежнему не верит, что он искренне хочет порвать с карьерой артиста, со сценой, с дорожным экипажем, отказаться от вороха предлагаемых денег, которые ему, собственно, и не нужны, если под рукой есть несколько книг, хорошая сигара, глоток вина и очень немудрёная еда, хороший фрак (для сцены) и арабский бурнус (а ля Бальзак) для работы дома. Так что же гонит его тогда по снегу? на это он может дать очень простой ответ: его трое детей — Бландина, Козима, Даниэль. Нужно обеспечить им не только хлеб насущный, но и будущее. Нужно собрать и оставить им в наследство какое-то состояние, потому что ничего более трудного, чем ожидающее их будущее, и не придумаешь. Их будут постоянно сравнивать с отцом, то и дело напоминать: он был лучше, чем вы, музыкант, лучше вас писал, остроумнее болтал, был сильнее, способнее и удачливее вас. А потому единственное, что Ференц может сделать сейчас для них, — это вложить в их руки состояние. Если они и в самом доле окажутся слабыми, деньги хоть как-то восполнят им недостаток силы.

Встречи в Париже не избежать. Ференц решает не ждать до июня и приезжает в столицу Франции в апреле. Два концерта. Беллони назначает такие цены, что весь Париж стонет, но всё равно билеты можно добыть только в рукопашной схватке.

В программе исключительно собственные произведения музыканта. Сначала парижане кривятся: ещё и это за наши немалые денежки?! Но в конце концов — успех. Больший, чем когда-либо прежде. Уже никто больше не вспоминает Тальберга и счастливо улыбающегося Мошелеса, на второй план отошёл и Берлиоз. Единственное имя, что яркой звездой сияет на небосводе Парижа: «Франсуа Лист». Берлиоз пишет гимн роялю Ференца Листа, а Гейне так ловко подкалывает его, что неопытный читатель может посчитать эти уколы даже за похвалу.

Впрочем, Ференцу, может быть, даже некогда читать критику. Он с удивлением отмечает, что его дети не такие уж маленькие, эти человечки, умеющие хвастаться, жаловаться, просить и ябедничать, а самое главное — горячо любить.

Чаша весов этой любви тревожно раскачивается между двумя полюсами: мамой и очень редко, словно метеор», возникающим на их небосводе папой. Но раз уж они его реже видят и он такой далёкий и загадочный, то сейчас к нему они и льнут — все трое. Так что не до критиков и их статей сейчас Ференцу. У него даже для Гектора и то едва находятся свободные минутки, он едва успевает обнять Крейцера и Массара, а Эрару посылает лишь визитную карточку, чтобы отблагодарить знаменитую фирму за внимание: в крупнейшие города на его концерты они высылают любимые им эраровские рояли. Времени нет ни на что: Беллони не даёт вздохнуть — контракты, маэстро! Но на это-то нужно найти время: нужно же наконец обсудить дальнейшую их судьбу вдвоём с Мари!

Удивительная женщина.

Её последнее письмо — романс разбитого сердца. А встретились — ледяная рассудительность. С педантичностью неумолимого судьи, ничего не забывай, Мари перечисляет все когда-либо содеянные Ференцем преступления.

— Нам нужно разойтись…

Ференц начинает уговаривать Мари: всё же трое детей. Она ледяным голосом отметает все доводы:

— Их я выращу в пансионе.

Ференц знает, что это только полуправда, но не спорит.

— Л как ваши финансовые дела, Мари?

Мари мрачнеет, из глаз потоками льются слёзы, которые до сих пор она с удивительным самообладанием сумела сдержать.

— Умерла мама. Через несколько недель я получу причитающуюся мне долю наследства.

Ференц встал, поцеловал Мари руку.

— Примите мои соболезнования.

Едва успел вернуться домой — гонец с письмом. В письме — стихотворение. Автор — Мари д’Агу.

Ференц всё ещё не хочет даже думать о том, что эти безупречные изысканные строки всего лишь благородный отзвук того, что навеяно Мюссе, а может быть, Ламартином. Он слишком плохо знает всю устремлённую ввысь поэтессу, которая но упускает ни единого случая поработать над своим стилем, когда можно «почерпнуть тему из жизни». Плохо знает и потому считает, что на трогательную поэму нужно обязательно ответить:

«…Мне очень грустно и очень тяжело… и я больше не хочу говорить с Вами, не хочу видеть Вас и тем более писать Вам. Когда-то Вы сказали, что я комедиант. Да, я из тех комедиантов, что играют умирающего гладиатора, предварительно выпив бокал отравленного ядом вина. Да ладно. Лучше уж молчать обо всех страданиях моего сердца…»

В ответ на это Мари присылает уже не стихотворение, а простое, трезвое письмо: «Нам нужно обязательно поговорить и решить много практических вопросов».

Ференц отвечает запиской в две строчки:

«Будет ли ещё кто у Вас на ужине? Если не сообщите ничего другого, я приеду в половине седьмого».

Но едва они успели обменяться несколькими фразами, появляется третий — Вошло. Ференц держит себя в руках. Может быть, он лишь чуточку более вежлив по отношению ко вновь появившемуся, чем принято в обычном, простом разговоре: корректен, ни одного резкого слова. Так вот втроём они и решают, что девочки станут воспитываться в пансионе мадам Бернар, а Даниель останется пока у бабушки — Анны Лист. По достижении же школьного возраста он поступит в «Пансион Бонапарта».

Последнее слово всё равно за мужчиной — снова письмецо в две строки: «Посредники нам не нужны.

Одно слово напоследок: если я Вам понадоблюсь, я всегда рядом с Вами».

И вот мелькают за окном дилижанса: Лион… Марсель… Тулон… Ним… Тулуза… Бордо… Монпелье… По:

Последнее название заставляет сердце забиться. После концерта она сама подходит к Ференцу — Каролина де Сен-Крик! Такое знакомое и такое бесконечно чужое теперь лицо. Она же ещё совсем молодая, ей всего лишь тридцать, но она седая! И глаза, глаза старой женщины.

— Поцелуйте меня, Франсуа, — говорит она.

Он наклоняется к ней, — запах, такой знакомые ему: когда выдвигаешь ящичек старого маминого комода, аромат лаванды и ещё каких-то запахов, которые откуда-то сами по себе скапливаются за долгие годы, а беспощадно уходящее время превращает их в не имеющие названия тонкие, стойкие духи.

На другой день они вместе в суровом замке д’Артиго; среди оленьих рогов, почерневшего от времени дерева и пахнущих пылью ковров. На память своей бывшей ученице и возлюбленном Ференц оставляет две вариации на мотивы старинных французских песен.

Беллони заключает выгоднейшие контракты с гарантированным конторой Лионского банка сбором по десять тысяч франков за каждый концерт на десяток выступлений в Испании, затем на такое же их количество во Франции и Швейцарии. В конце концов смертельно уставший от испанского турне с его приветствиями, прощальными ужинами на арене, от венков, драгоценностей, назойливых женщин и средневекового придворного этикета в Мадриде и Лиссабоне, изнуряющих дорог я ужасных гостиничных постелей, он добрался до Бонна, где близились к осуществлению великая мечта и страдание всей его жизни — памятник Бетховену.

Кажется, Мари вдруг надумала отплатить ему за все истинные и мнимые былые обиды. Сначала приходят письмо от Ламенне. Мари поручила аббату воздействовать на Ференца всем своим моральным и иным авторитетом, чтобы думал о будущем их детей в соответствии с требованиями трезвого рассудка. В её понимании это означает, что их дети должны поддерживать связь только с матерью, а бабушкины методы воспитания вообще никому не нужны. Как и те романтические глупости, которыми Ференц забивает детишкам голову о какой-то несуществующей родине и давно исчезнувшем, распавшемся, ассимилировавшемся народе венгров. Не нужны им никакие «венгерские грёзы». В музыке они ещё, быть может, годятся. А в жизни едва ли…

Ференц, несмотря на усталость, отвечает немедленно:

«Мой дорогой аббат, милый Отец! Среди тысячи других проблем две, связанные с детьми, занимают меня больше всего… Что касается воспитания детей, об этом мы уже договорились с Мари д’Агу… Что касается национальной принадлежности и узаконения моих детей, то их никак нельзя считать французами. Бландина родилась в Женеве, Козина — в Комо, Даниель — в Риме. Все трое носят мою фамилию, и я являюсь носителем всех родительских прав относительно них, что, разумеется, налагает на меня и соответствующие родительские обязанности. Мои дети имеют то же гражданство, что и я, их отец. Хотят они того или нет — они венгры. Для них обязательны законы Венгрии. И единственно возможный путь для меня — просить их узаконения при посредничестве королевского наместника Венгрии — у австро-венгерского императора…

Ваш верный друг Ференц Лист».

Между тем возникли некоторые трения с Беллони.

В антракте во время концерта в Базеле в артистическую пришёл промокший до нитки молодой человек. Над Швейцарией в эти дни бушевала непогода, а он пешком добирался из Цюриха, чтобы послушать Ференца Листа. Он смотрел на маэстро таким взглядом, какой бывает только у очень бедных и очень восторженных юношей при виде обожаемого ими артиста, — в нём сливается все: и их душа, и надежда, и гордая апостольская нищета.

— Иоахим Рафф, — представился, едва смея принять протянутую ему Листом руку для пожатия. — Я уже имел честь однажды… Но это было давно… Вы, наверное, уже и не помните. В Гамбурге.

— Чем могу служить, дорогой приятель?

— Я. хотел бы послушать ваш концерт…

Но тут вмешивается вездесущий Беллони:

— Во всём зале нет ни единого места.

— Не беда, — останавливает его Ференц. — Будете сидеть возле меня, на сцене.

Из дальнейшего разговора выясняется, что Рафф — музыкант, к тому же хорошо образованный музыкант, научившийся всему, чему вообще можно научиться: дирижированию, инструментовке, игре на фортепиано, скрипке, органе, он знает все секреты духовых инструментов, если надо, может переписывать ноты, он пишет красивым каллиграфическим почерком, — словом, умеет делать всё, кроме одного — зарабатывать на хлеб.

Ференц окидывает взглядом промокшего, исхудалого юношу. Потрёпанное пальтишко такое тоненькое, что кажется, сквозь него видны все рёбра наперечёт.

— Познакомьтесь, — говорит он им обоим — Раффу и Беллони. — Я думаю, что господин Беллони будет, как и прежде, вести мои дела, а секретарём, ведающем вопросами искусства, стонет господин Рафф…

Беллони недоволен, Беллони ворчит. Ференц, обнимая его, говорит:

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Странник

Странник По пустынным полям, по дорогам, По колючим шиповным кустам Пробирается странник убогий По святым заповедным местам… Его лик, как святая икона, Взор покоен, безмолвны уста, — Слаще слова — далекого звона — Колокольных молитв красота. Его сердце — святая

6. Странный друг и дружественный странник

6. Странный друг и дружественный странник Линкольну исполнился 51 год.Рассказы о нем, о его манерах и поступках уже становились достоянием простых людей и их детей. Этот высокий и костистый человек с характерной сутуловатостью, с легкой походкой, такой печальный,

Странник

Странник Я вижу некий свет… Пушкин И вымолвить хочет: «Давай улетим!» Пушкин Одна из определяющих черт поэтики Иосифа Бродского шестидесятых годов – прямая связь жанра и содержательно-смыслового аспекта стихов. Это становится ясно при анализе довольно большого

Глава вторая. Очарованный странник

Глава вторая. Очарованный странник «Пахал усердно, — писал о себе Распутин, — но мало спал, а все ж таки в сердце помышлял, как бы чего найти, как люди спасаются».Как найти путь к спасению?Когда-то странничество было широко распространено на Руси. Каждый уважающий себя

Глава 3 Странник

Глава 3 Странник Хитрый враг — Единство молитвенного и эротического — В хлыстовском корабле — Был ли Распутин хлыстом Хитрый врагПрошел почти год с того времени, как отец оставил Покровское. Он был похож на бродягу. Истощен, оборван. Его не смогла бы узнать и жена.Отец

Часть четвертая. СТРАННИК

Часть четвертая. СТРАННИК Мне бы дорога теперь, да дорога, в дождь, слякоть, через леса, через степи, на край света. Гоголь — М. П. Погодину, октябрь 1840

СТРАННИК С СЕВЕРА УХОДИТ ВСЕ ДАЛЬШЕ НА ЮГ

СТРАННИК С СЕВЕРА УХОДИТ ВСЕ ДАЛЬШЕ НА ЮГ Смахнуть крошки с колен, вытереть губы, повесить на плечо дорожную сумку, оседлать ослика и снова - в путь. Солнце поднимается все выше, но в горах - все холоднее. Ветер доносит дыхание ледников со скалистых вершин, и кажется, что там -

СТРАННИК

СТРАННИК Из воспоминаний «Была темная ночь и накрапывал дождь, когда подъехала к этому домику карета с княгиней и великий князь верхом со свитою. В домике все спали, и можно себе представить испуг и изумление сыровара, когда на стук в двери встал он, сонный и полуодетый, и,

Современный «вечный странник»

Современный «вечный странник» С британским паспортом в кармане я стал представителем нации-победительницы и не был больше подвержен каким-либо неожиданностям, которые могли приключиться с гражданином поверженной Германии. Мир был передо мной снова открыт. Я мог

Странник

Странник Продолжая разговор о «детях перестройки», не могу не упомянуть Игоря Валерьевича Сатэро (Миронов, р.1947 г.), песни которого впервые услышал в эпоху «ускорения и гласности», а в начале XXI века познакомился лично и даже выступил продюсером пары альбомов. Игорь

1. Иерусалимский странник

1. Иерусалимский странник Горячее июльское солнце высоко стояло на безоблачном небе, когда я выходил из предместий города Курска на большую дорогу, ведущую в Воронеж. Впереди расстилалась холмистая степь. Высоко волновалась повсюду пшеница, качаясь направо и налево

Философ, врач, поэт, визирь и вечный странник

Философ, врач, поэт, визирь и вечный странник Биография Ибн-Сины не укладывается в периоды, на которые делилась в прошлом жизнь замечательных людей: годы учения, годы странствий, годы зрелости. Едва просветившись в науках, он стал зрелым ученым и врачом, а вскоре после

Странник

Странник Я вижу некий свет… Пушкин И вымолвить хочет: «Давай улетим!» Пушкин Одна из определяющих черт поэтики Иосифа Бродского шестидесятых годов – прямая связь жанра и содержательно-смыслового аспекта стихов. Это становится ясно при анализе довольно большого

Глава V ВЕЧНЫЙ СТРАННИК

Глава V ВЕЧНЫЙ СТРАННИК Беллони, новый секретарь, действительно упорядочил дела Листа. Письма — словно солдаты в строю, наиболее важные путь приподняты над общим ранжиром в ожидание срочного ответа. Контракты — в одной общей папке, рядом с ней умно придуманный календарь