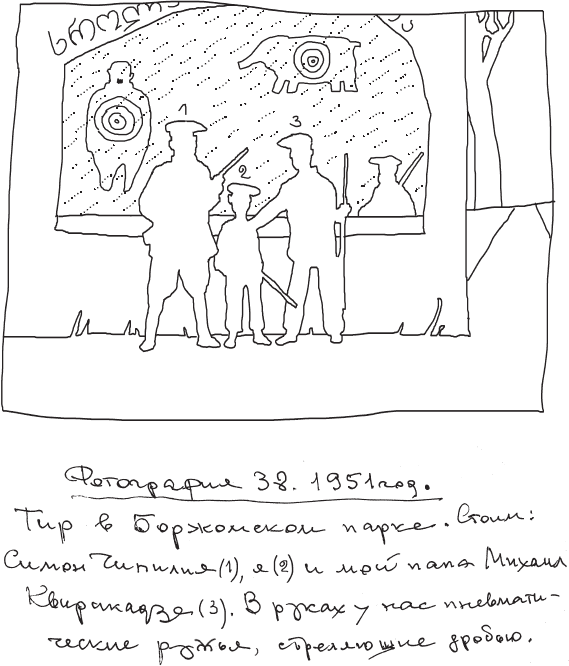

Фотография 38. 1951 год

Фотография 38. 1951 год

Боржомский парк. Чуть в стороне от известных на весь Советский Союз минеральных источников стоял стрелковый тир. На столе лежали два стреляющих дробью пистолета и четыре стреляющих также дробью и кисточками ружья. Кисточками надо было попасть в мишень, желательно в десятку, дробью – в движущиеся жестяные фигурки танка со свастикой, в балерину с поднятой ногой, в толстого буржуя в цилиндре, в тигра, в зайцев, в слона. Тирщика звали Симон Чипилия. Тир работал с десяти утра до десяти вечера. Круглогодично. Помню зимой идет густой снег, в парке темно, у Чипилии в тире мигают цветные лампочки, звучит музыка – Моцарт, Бах, Альбинони… Но это не музыкальный вкус Чипилии, а радиопрограмма, звучащая из репродуктора. Была такая круглая картонная тарелка, знакомая по фильмам тридцатых, сороковых, пятидесятых годов?

В те годы Боржоми был модным всесоюзным курортом. Теплую, а иногда слишком горячую минеральную воду источников пили страдающие желудком советские больные. Две зимы и два лета наша семья жила в Боржоми, хотя желудки у всех были отличные, если не брать в счет мамин желудок. Мой папа, двоюродный брат Карл, другой брат – Мамука, папин племянник Бесо, студент-медик, отвергали ритуальные процедуры приема минеральной воды, ванн, клизм и чего-то еще, называемого таинственным словом “фейергейзер”. Они активно посещали злачные места: ресторан при вокзале, турбазу, танцзал турбазы, столовую-стекляшку “У Платона”. Название столовой не имело никакого отношения к греческой философии. Там советские язвенники пили виноградную водку крепостью восемьдесят градусов. Хозяин столовой Платон Метревели лил на ладонь чачу из бутылки и поджигал бензиновой зажигалкой. Ладонь Платона горела синим огнем, язвенники аплодировали.

Не так давно закончилась Великая Отечественная война. Среди язвенников было много людей в гимнастерках с погонами, с медалями на груди. Однажды я нашел боевой пистолет под столом у Платона. Мама послала меня привезти загулявших Мамуку, Карла и студента-медика Бесо. Посетителей в столовой уже не было. Платон и две девушки-официантки ставили стулья на столы, я наткнулся на пистолет, поднял его, показал Платону. “Это пистолет Симона Чипилии. Врет, что стрелял из него в Гитлера”, – Платон захохотал. Девушки-официантки из Средней Азии, чернобровые, узкоглазые, мне очень нравились, Фируза и Лола. Они смеялись вместе с хозяином, прикрыв ладонями губы. “Отнеси ему сам – даст бесплатно пострелять из своих воздушек”.

Я разглядывал пистолет. Он был настоящий, не похожий на те, из которых стреляли в тире. Отхохотав, Платон сказал: “Ираклий, так тебя звать, да? Ты же Миши Квирикадзе сын, он тоже хороший мудозвон, хотя нет, это я так, твой отец правильный, но пьянеет быстро, а этот Чипилия – Мюнхгаузен, только не барон, а шизофреник”.

Путаную речь Платона я не понял, отнес пистолет домой. Показал двоюродным братьям. Карл, самый старший из братьев, на другой день пошел к Чипилии и вернулся от того навеселе: “Чипилия зовет всех нас в субботу встретиться у Платона”.

Мне было одиннадцать лет. Я завидовал своим взрослым двоюродным братьям, они строили санаторий имени XIX съезда партии, а вечерами пропадали на боржомской танцверанде. Иногда туда сбегал и мой папа.

Я с мамой пил из минеральных источников горячий боржоми, сидел в курзале на мраморных скамьях и слушал беседы язвенников об ухудшающемся, а у кого улучшающемся здоровье. У мамы была язва двенадцатиперстной кишки. Но мама была цветущая, розовощекая, белозубая, улыбчивая. Ее окружали мужчины, в большинстве своем офицеры, кто с женами, кто с любовницами, и все они бледные, с темными кругами под глазами. Говорили о таинственном лечебном методе “фейергейзере”, который надо делать только в санатории Министерства мясомолочной промышленности СССР у доктора Муртаза Мухтарова, который снимает все боли и тревоги, “создает внутри вас рай”. Так говорил подполковник Товстуха (помню фамилию), желтый и худой. Это он читал маме стихи:

Близ ложа моего печальная свеча

горит; мои стихи, сливаясь и журча

текут…

Подполковник остановился, что-то забыл, потом продолжил:

…текут, полны тобою…

Во тьме твои глаза блистают предо мною.

Мне улыбаются, и звуки слышу я:

Мой друг, мой нежный друг… Люблю… твоя… твоя…

Я взорвался. Он что, не видит меня?! Мама смутилась. Был вечер. Язвенники расходились. Парк пустел. Боржомская луна делала подполковника желтым вдвойне. Мама почему-то сказала: “Ираклий хорошо читает стихи, Харитон Ноевич”. Тот улыбнулся: “Ираклий, твоей маме надо посвящать стихи”.

Я думаю, он был прав, но, будучи зол, я встал и проговорил быстро, неряшливо:

Мы солдаты пятой роты,

Водку мы не пьем…

Подполковник округлил глаза.

Всю Европу через жопу

На х… разобьем.

Мама опешила. Она впервые услышала из моих уст откровенный мат. Подполковник Товстуха делано засмеялся: “Браво, мальчик. В твои нежные годы я тоже был изрядный говнюк”. Резко встал и ушел.

В субботу в стекляшке “У Платона” был накрыт стол, за которым сидели мой папа, Карл, Мамука, Бесо, четверо боржомцев, Симон Чипилия, потерявший и обретший немецкий пистолет, который, как он утверждал, был личным подарком от немецкого маршала авиации Германа Геринга.

Знаю, что последняя фраза удивит тебя, Чанчур, даже возмутит.

Должен сказать, что я, нашедший этот пистолет, не сидел за столом, меня не позвали, но я многое знаю о том застолье и о других, последовавших вслед… Хочу еще раз сознаться, что рассказчик я плохой, не могу вести главную линию, описывать главные события, касающиеся героя. В данной истории это тирщик боржомского тира Чипилия, человек особенный. Мой папа Михаил, двоюродные братья Карл, Мамука, Бесо, даже моя любимая мама – статисты в этом рассказе. Чипилия пять лет назад вернулся с фронта чуть контуженный. Сегодня СССР – страна победитель, уже залечивает свои раны… Восстанавливаются разрушенные города, возведены взорванные плотины. Харьковский тракторный завод построил тысячи новых тракторов и выпустил их на поля. Нарисована картина “Утро нашей Родины”, где генералиссимус Иосиф Виссарионович Сталин идет в белом кителе по бескрайнему хлебному полю. Режиссер Пырьев то ли снял, то ли снимает, то ли вот-вот приступит к съемкам фильма “Кубанские казаки”. На Красной площади в Москве по майским и ноябрьским праздникам проходят тысячные толпы радостных демонстрантов, играют духовые оркестры, все счастливо смотрят на трибуну Мавзолея, где стоит – Чанчур, ты знаешь кто! Он в белом кителе генералиссимуса. Я могу много говорить о праздниках, о новых планах, о стройках коммунизма. Мне кажется, если бы я все это читал вслух, голос мой обрел бы нотки диктора Левитана.

Даже в грузинском курортном городке Боржоми, где из глубин земли бьют целебные источники и со всего СССР съезжаются больные с желудочно-кишечным трактом, даже здесь чувствуется радостный пульс новой жизни. А тирщик Симон Чипилия живет лишь воспоминаниями о прошедшей войне, о битвах с фашистским зверем, о своих невероятных подвигах, о которых, увы, не знает никто. Разве что десятка два боржомцев, которых Чипилия, живущий с женой Алваси в маленькой двухкомнатной квартире на улице Клары Цеткин, 14, зазывает субботними вечерами к себе в дом или в стекляшку “У Платона”, накрывает стол и под обильное виноизлияние, поедание сациви, хашламы рассказывает истории, которым позавидовал бы сам упомянутый буфетчиком Платоном великий враль барон Мюнхгаузен. Состав гостей часто меняется, в этот раз за столом сидят мой папа и мои взрослые двоюродные братья, они пьют, вкусно едят и, разинув рты, слушают тирщика. Папа и братья с лету словили драматургию происходящего. Тирщик всю неделю зарабатывает ружьями, пистолетами, дробью и кисточками деньги. В субботний вечер он угощает. По неписаным правилам, надо слушать его, восхищаться, говорить: “Чипилия, не может быть?!” – желательно раскрывать рот, округлять глаза, цокать языком, бить ладонью о стол и, конечно же, кричать что-то вроде “браво!”. И конечно же, произносить тосты за Великого Воина Чипилию. Все дни недели он абсолютно вменяемый человек. Даже когда садится за стол с друзьями, он скромно улыбается, но после второго-третьего тоста, когда его спросят: “Чипилия, а что было там, в Сталинграде?” или “Как же тебя не рассекретили в ставке Адольфа Гитлера?” – Чипилия, робко улыбаясь, начинает первую фразу, на второй фразе это уже другой человек. Он как Леонардо да Винчи, который одновременно был художником, изобретателем, строителем, поэтом, воздухоплавателем. Так и Чипилия был в своих рассказах то летчиком, то артиллеристом, то минером. Его танк первым ворвался в Берлин, это он торпедировал крейсер “Бисмарк”, а в прошлую субботу он вспоминал, как танцевал с любовницей Гитлера Евой Браун аргентинское танго на банкете в Рейхстаге. Ева Браун явно была неравнодушна к советскому бравому разведчику. Здесь надо описать внешность Симона Чипилии, что привлекло и взволновало в нем красивую немку? Лицо смуглое, как у индейского вождя, острый нос слегка портили глаза, чуть навыкате, с такими глазами мужчины похожи на сов. Высокий, плечи широкие, черный пиджак, черные брюки, белые парусиновые туфли, которые он чистил зубным порошком, об этом мне сказала мама, признав его привлекательным мужчиной. “Может, он действительно был талантливым разведчиком, как Кадочников в фильме “Подвиг разведчика”, – предположила мама. Папа возмутился: “Ты не слышала, что за чушь он несет”… Папа стал говорить за Чипилию, а Карл за Еву Браун. Иногда за Браун произносил реплики Мамука. “В 1944-м меня забросили в Германию… По документам я был Орландо Вагнер, внук любимого композитора Гитлера. Я позвонил с уличного телефона Адольфу, он принял меня. Для Адольфа Вагнер был больше чем композитор, он был Бог! Адольф сделал меня помощником Гиммлера, я получал много секретной информации, отсылал ее в Москву, в Центр. И тут Ева Браун, на одном банкете, был ее день рождения, увидела меня и потеряла голову… Когда объявили белый танец, Адольф вышел ей навстречу, а она с полным безразличием посмотрела на него и прошла мимо. Гитлер опешил. Я стоял в другом конце зала, Ева Браун подошла и сказала: “Будешь моим кавалером”… Я смутился. Она положила руку на мое плечо и вытянула в центр зала. Вначале я брыкался, потом смирился. Будь что будет… Мы танцевали аргентинское танго. Ева прижималась ко мне, я чувствовал ее упругое тело. Посмотрел на Адольфа, увидел в его глазах досаду, шепчу Еве: “Адольф смотрит на нас”. Она отвечает: “Чипилия, у тебя такие сильные руки, малыш!” – и протискивает свою ногу меж моих ног. Другие пары заполнили паркет. Ева продолжает обвивать мою ногу. И шепчет: “Я хочу тебя, грузин”.

Моя мама засмеялась: “Откуда Ева Браун узнала, что внук Вагнера грузин?” Папа ответил: “Когда Чипилия что-то рассказывает, нет никакого смысла уточнять детали. Ева знала, что он грузин, она даже сказала, что слышала о грузинах как о выдающихся Казановах”. Мама улыбнулась и скорчила гримасу: “Спросила бы Ева Браун меня, я бы ей рассказала”.

Танец продолжается. На паркете Рейхстага они опять одни, другие (Гитлер, Геринг, Гиммлер, Розенберг, Геббельс) смотрят на блестящих танцоров. Щека Евы Браун вжалась в щеку внука Вагнера Чипилии. Ева горячо шепчет: “Хочу тебя, грузин”. Чипилия скосил глаза на Гитлера. Знаменитая гитлеровская челка упала на лоб, фюрер нервно подкинул ее. Она упала вновь. “Ева, дорогая, чуть отстранись, так нельзя, он злится”… Ева шепчет: “Не обращай внимания на этого импотента”…

В свои одиннадцать лет я не знал такого слова. Спросил двоюродного брата Бесо, он не ответил. Бесо постоянно игнорировал меня.

Кончилось аргентинское танго. Ту ночь Ева Браун провела в одной постели с советским разведчиком Симоном Чипилией.

Подробности мама не хотела слушать. На словах: “Когда девятый раз я постучался и Ева меня впустила”, – мама встала: “Я не верю ни одному его слову, особенно «я постучался девятый раз», это все выдумки маньяков-импотентов… Идем, Ираклий”.

Сегодня, когда я вспоминаю боржомского тирщика, то вижу, что он своей энергией и эксцентричностью был похож на одного из братьев Маркс. Помните таких комиков немого кино, очень знаменитых? Их было четверо, может, пятеро. Среди них кучерявый, с глазами навыкат, с сигарой во рту. В ту рейхстагскую ночь, постучавшись одиннадцатый раз (двоюродный брат Бесо нехотя, но объяснил мне, что значит слово “импотенция” и что значит “стучаться одиннадцать раз к Еве Браун, когда она лежит с тобой в одной кровати”), Ева разодрала простыни, сделала из них веревку для побега, открыла окно и отпустила советского разведчика, сопроводив несколькими важнейшими военными тайнами. Чипилия уверял, что на плече Евы Браун на рассвете он увидел лилию, кем-то выжженную, точь-в-точь такую как описал Александр Дюма в книге “Три мушкетера” на плече миледи. Чипилия сполз с третьего этажа Рейхстага и растворился в осеннем берлинском тумане. На Ансбахерштрассе, 54, находился радиопередатчик. Рассказанные Евой Браун важнейшие тайны он тут же передал в Центр. Собственно, они и подтолкнули маршала Жукова принять решение не ждать американцев и англичан, а самим штурмовать Берлин…

Была среда, я зашел в боржомский парк. У источников стояли язвенники, держали фаянсовые кружки и мелкими глотками пили горячий боржоми. Я увидел подполковника Товстуху, он зло посмотрел на меня и продолжил тихую беседу с крупнотелой дамой в малиновом берете. Под моими ногами шуршали листья. У тира были слышны выстрелы. Стояла небольшая толпа желающих пострелять. Кто-то поднял руку и показал на летящих в небе диких уток. Все у тира подняли головы, утки летели и о чем-то радостно крякали. Я подошел к стреляющим. Увидел Чипилию и женщину, которая только что была с подполковником. Она сидела на диване рядом с мишенями, не обращая внимания ни на выстрелы, ни на проносящиеся мимо дробь и кисточки, и как-то разнузданно ругала Чипилию, который сидел рядом с ней и смотрел то на стреляющих, то на жестяных зайцев, слона, фашистские танки и капиталистов в цилиндрах. Когда жестяные фигуры, подстреленные, падали, его глаза чуть навыкат радостно дергались. Женщина говорила: “Симон, знай, ты ноль… Ты пробка… Ты никто… Три дня прошу, вбей гвоздь! Тебе по барабану, я вот подполковника, больного-язвенника, попросила, он тут же принес гвозди, принес лампочку, хотя ее я не просила. Он ввинтил ее в ванной, там теперь светло… Такой Товстуха, милый, подполковник”. Чипилия смотрел на нее, молчал, потом встал с дивана, подошел к стене, где со скрипом двигались жестяные фигуры, вытянул из стены большой гвоздь и принес жене. Та фыркнула: “Зачем? Подполковник сделал все то, что ты должен был сделать”.

В следующую субботу папа и мои двоюродные братья вновь были приглашены на “чипилиевские беседы” под вино, чачу, сациви, хинкали, люля-кебаб. Кто отказывается от застолья, где известно, что платишь не ты и где ешь-пьешь в свое удовольствие, восторгаясь чужими шизофреническими фантазиями?

В этот раз Чипилия, словно забыв, что неделю назад он был разведчиком, выкравшим из Рейхстага важные военные тайны, настолько важные, что, можно сказать, они изменили ход мировой истории, после третьего стакана красного вина стал рассказывать, как выводил из немецкого окружения три тысячи усталых, обессиленных советских солдат и офицеров. В этот раз он был бригадный генерал Симон Чипилия. Остатки его бригады, попавшие в огненный котел в Белоруссии, брели по болотам. Был 1942 год. Фашисты преследовали их. Казалось, вот-вот настигнут. И тут Чипилию осенило. Он увидел озеро, заросшее камышом, дал команду: “Всем залечь на дно озера, держа во рту камышовый стебель, и дышать через него!” Тысячи солдат и офицеров, десятка два медсестер вместе с ранеными на носилках – все ушли на дно. Оглядевшись и увидев, что никого не осталось на берегу, генерал Чипилия срезал камыш, сделал десять шагов по воде, залег, как и был, в шинели. Рядом лежала лейтенант медицинской службы Тамара Валерьевна Стороженко, красивая украинка, которую он давно приметил в медбате, но которая была так строга, целомудренна, так верна своему мужу, директору завода, делающему для фронта танки (все это – задыхаясь от неразделенной любви), – это превратило Чипилию в меджнуна (Чанчур, загляни в русско-персидский словарь, “меджнун” означает “сошедший с ума от любви”). И вот Тамара лежит под водой в шаге от него, дышит через камышовый стебель и словно бы не замечает боевого генерала. Сквозь воду видны вечерние звезды. Какие-то из них падают, как будто кто-то стреляет в них и попадает. Неожиданно появился большой рак, черный. Он подполз к Чипилии, клешней коснулся его щеки. Чипилия услышал автоматную очередь. Из леса вылетели мотоциклисты с горящими фарами. Весь берег озера заполнили немецкие военные. Лаяли огромные собаки. Мотоциклетные фары и фонари в руках фашистов светили в воду, словно заподозрив, что советские солдаты лежат на дне. Рак отполз от Чипилии к лейтенанту медслужбы, клешней коснулся ее щеки. Генералу стало смешно. Немцы топтались у воды. Двое офицеров одновременно выстрелили из пистолетов в воду. Черт! Черт! Одна пуля попала в озерного рака, разорвав его на части, вторая – в щеку Чипилии.

Тирщик показывает на щеке малозаметный след. Мой папа разглядывает шрам и говорит: “Но рядом красивая Тамара, что она?” Чипилия улыбнулся, продолжил: “Еще бы сантиметр, и пуля могла попасть в висок… Повезло, пуля разорвала лишь кожу, но крови лилось много. Черная кровь струится вверх, Тамара медленно подползает ко мне, ладонью зажимает рану, так мы лежим, разговариваем глазами. На счастье, кто-то из немцев подъехал и сказал остальным, что видел нас у деревни Морозово. Колонна мотоциклов, броневиков, солдат, двинулась в сторону Морозова. Преследующих так много, что мимо озера минут тридцать проходил шумный, злой парад войск. Мы продолжали лежать и мерзнуть, не дай бог, кто-нибудь из фашистов отстал бы или случайно вернулся. Было тихо. От мутной горячей крови, струйками вытекающей из-под ладони Тамары Стороженко, я не видел звезд. Ладонь ее становилась ледяной. Я понял: надо вставать со дна. Три тысячи человек вышли из озера. У нас с лейтенантом медицинской службы начался бурный военно-полевой роман. Начавшись на дне безымянного белорусского озера, он завершился в Берлине. После войны я поехал в Челябинск, там она жила. И случилось то, что описывали многие писатели в романах, даже Чехов. Я увидел ее в челябинском театре, в антракте, ее муж ушел курить, она осталась в кресле. Я сидел в партере, подошел к ней, сказал: “Здравствуйте”. Она взглянула на меня, побледнела, потом еще раз взглянула с ужасом, не веря глазам, борясь с обмороком. Мы оба молчали. Я не решался сесть рядом, сел на заднее кресло, за ее спиной. Она, не оборачиваясь, заговорила: “Я так давно страдаю! Я все время думаю только о тебе. Живу мыслями о тебе. Мне хочется забыть… Забыть. Зачем ты приехал? Зачем? Уезжай”. Подошел ее муж, сел рядом. Я глядел на два их затылка. Тамара вдруг сказала мужу: “В школе я играла в спектакле, вспомнила монолог: “Вы должны уехать, не заставляйте меня страдать еще больше… Расстанемся. Мой дорогой, расстанемся!” Тамара засмеялась, оглянулась, кому-то помахала рукой, а сама смотрела на меня, машет и смотрит… Потух свет, поднялся занавес, я встал и вышел из театра. Вернулся в Боржоми.

Папа, а за ним Карл перестали ходить на субботние застолья. “Как-то неловко”, – сказали они. А Мамука и Бесо не очень беспокоились насчет “неловко”. Сложилась постоянная компания чипилиевских слушателей: боржомские, завсегдатаи турбазы отлично справлялись со своими ролями статистов. В их ряды влились два моих двоюродных брата. Они приходили к субботнему застолью с девушками с туристических маршрутов. Одна, молоденькая челябинская врач-рентгенолог, сказала, что знает Тамару Валерьевну Стороженко, которая во время войны была лейтенантом медслужбы. С рентгенологом гулял Мамука. Он поведал нам, что рентгенолог ему призналась: “Мамука, я знаю Тамару Валерьевну близко, знаю, что у нее действительно был роман с генералом. Я видела его фотографию и помню глаза чуть навыкат”.

“Вот тебе раз, – удивился папа. – Может… Да нет, ну какой танец с Евой Браун в Рейхстаге! В присутствии Адольфа Гитлера! Будем реалистами”.

Мама лечила двенадцатиперстную кишку, ходила к доктору Муртазу Мухтарову, делала у него “фейергейзер”, папа работал на мясокомбинате, двоюродные братья строили санаторий имени XIX съезда партии, у всех было много своих дел. Да, забыл сказать, что меня назначили вожатым пионеротряда, и еще я состоял в ААО, что означало Антиамериканское общество, оно было тайным, у нас были членские билеты. Но никто из нас не знал, что мы должны делать антиамериканского. Мы жили в ногу со временем. А Симон Чипилия, полоумный тирщик, жил прошлой войной.

По воскресеньем в нашем доме смаковали истории, рассказанные вчера Чипилией. В прошлую субботу он вспомнил: “Второго мая 1945 года мне позвонил секретарь Сталина Поскребышев и сказал: “К вечеру твой самолет должен быть готов к взлету! Хозяин хочет посмотреть на горящий Берлин! Я напрягся”. Чипилия осмотрел сидящих за столом, потом заметил Платона, показал ему на свободный стул, Платон подошел, но не сел. Чипилия повторил: “Я напрягся. Берлин вот-вот должен пасть. Наши солдаты уже в самом Берлине. Воюют за каждый дом. Добивают Гитлера. Но раненый зверь – опасный зверь. Зачем смотреть на Берлин с воздуха? Вдруг фашисты увидят и вычислят, что это личный самолет Сталина? Что тогда? Страшно представить! Вся фашистская противовоздушная артиллерия начнет нас уничтожать. Хоть я и являюсь одним из лучших советских асов, недаром Иосиф Виссарионович выбрал меня из сотен других в личные летчики, но ответственность же! И что это взбрело вождю в голову посмотреть ночью на горящий Берлин!

Час ушел на подготовку самолета. Все идеально. Смотрю, едет по летному полю машина его охраны. Выскакивают. Выстраиваются. Каждый два метра ростом. Помню, на Ялтинской конференции Уинстон Черчилль загляделся на советских витязей, одному даже королевский орден прикрепил на грудь. Наконец, сходит сам. Вижу, с ним дюжина маршалов, генералов, тут и Буденный Семен Михайлович, Рокоссовский – точно дюжина, я по головам пересчитал. Надо же – экскурсия! Неужели никто из них не имеет трезвую голову? Эйфория победителей! Только вот Жукова не видно. Тот делом занят, его “катюши” стреляют прямой наводкой по Рейхстагу. Расселись. Взлетаем! Сталин сидит рядом с моим креслом. Остальные сзади, шушукаются. Иосиф Виссарионович говорит со мной по-грузински, все затихли, вслушиваются – о чем мы? Смешно. А мы обсуждаем Тамилу Плиеву, бортпроводницу, официантку – не знаю, как ее назвать, – она только что пронесла поднос с шампанским. Иосиф Виссарионович знает, что я к ней неравнодушен. Высокая, пышнотелая осетинка, волосы курчавые, как у меня. Сталин смеется: “Сознайтесь, вы брат и сестра?” О боже! Какие брат и сестра! Я спать не могу, ворочаюсь, Тамила Плиева, шепчу. Знаю, Рокоссовский – маршал, красавец и она сохнет по нему. А он, черт бы его побрал, здесь, за моей спиной, прикидывается тихоней. Зачем дуэли запрещены? Я бы вызвал Рокоссовского, открыл бы ящик с дуэльными пистолетами: “Выбирай, маршал! Давай стреляться! Хочешь, с расстояния десяти шагов? Хочешь, с расстояния двадцати шагов? Как хочешь. Но разрешим этот вопрос! Убьешь меня – она твоя, убью тебя – она моя”. Мы разговариваем с Иосифом Виссарионовичем, он спрашивает: “Почему у тебя уши красные?” Я же не могу ему ответить, чувствую, что Тамила подошла к маршалу Рокоссовскому, наклонилась над ним, он что-то шепчет ей и смотрит в разрез моей осетинки. “Какой разрез?” – не понял Сталин. А я не понял, откуда он знает, о чем я только что думал. А-а, я думал вслух. “Какой разрез?” – повторяет вождь. Я вижу внизу огни, взрывы, следы трассирующих пуль. “Берлин”, – сообщаю. Отделался от объяснения, что у Тамилы Плиевой глубокий разрез на платье и ее груди, как узбекские дыни, готовы вывалиться, и все это специально для маршала, которого я хочу пристрелить на дуэли”…

Мой двоюродный брат Бесо, студент-медик, спрашивает: “Сколько лет вы летали со Сталиным?” Чипилия прервал свой рассказ, молча выпил стакан вина, ввернул в сациви лаваш и ответил: “Симон Чипилия четыре года был личным летчиком генералиссимуса Сталина”.

Ночной Берлин в огне. “Где там Рейхстаг?” – интересуется Сталин. Маршалы прильнули в окнам. Чипилия всматривается в огненные взрывы, показывает на здание Рейхстага. “Там Адольф Гитлер? Симон, чуть пониже, сделаем круг!” – “Опасно, Иосиф Виссарионович!”

И в этот момент что-то взорвалось. Артиллерийский снаряд попадает в левое крыло самолета, крыло отваливается, словно оно из фанеры. Вспыхнули фашистские прожекторы, самолет стало крутить.

Симон Чипилия пытается что-то сделать, но самолет падает. Маршалы и генералы не скрывают своей растерянности, кто-то кричит. Чипилия посмотрел на Сталина, тот бледен, сжал губы, шепчет: “Симон, брат, придумай что-нибудь. Упасть на Рейхстаг и так кончить жизнь очень не хочется”.

Самолет несется к земле. И тут Чипилия делает следующее. Вот его рассказ: “Я что есть силы ударил кулаком в левое окно, разбил его и просунул наружу руку, вытянул ее… Рука как крыло! Чувствую, самолету понравилась моя идея. Я растопырил пальцы, вижу – самолет летит уже не к Рейхстагу, а над берлинскими крышами, летит, а не падает. Я тяну на себя штурвал, самолет тяжело, но поднимается. Смотрю на Сталина. Он тоже почувствовал, что мы не попадем на ужин к Адольфу Гитлеру. Трассирующие пули то справа разрываются, ослепляя меня, то слева. Маршалы и генералы вжались в кресла, молчат. Хочу оглянуться, посмотреть, что делает красавчик Рокоссовский и что в эти минуты делает моя… нет, не моя Тамила.

Мы сбежали от фашистской артиллерии. Поднимаемся вверх, в холодное майское ночное небо. Рука ноет, ей очень нехорошо. Вся кровь оттекла. Мы летим. И вдруг Тамила падает мне на колени, вытягивает обе свои длинные руки в холодную темноту, кричит: “Убери свою! Отморозишь!” – “Нет, Тамила!” Она силой втянула мою руку. Мы летим. Садимся на военный аэродром. Тамила держала свои ледяные руки, пока шасси нашего самолета не ударились об бетон.

“Он безумный!” – сказал Мамука. “Он мне надоел!” – сказал Бесо. Но они все же пошли в следующую субботу в стекляшку “У Платона”. Пошел и мой папа, и двоюродный брат Карл. Мама возмущалась: “Что вас так тянет туда? Бесплатное угощение? Вы такие же жалкие нахлебники, как и эти типы с турбазы”.

Они вернулись в три ночи. Говорили о каком-то тигре, который до войны бродил по ночному Тбилиси. И этого тигра убил Симон Чипилия. “Откуда тигр в Тбилиси? Сбежал из зоопарка?” – спросила мама. “Нет, забрел из Индии. Такое бывает, редко, но бывает”. Мама с папой шептались в постели. “Представляешь, вышел из джунглей и побрел через всю Индию, Пакистан, Афганистан, Иран, до Грузии. Брел бы дальше, но Кавказские горы его остановили”. Мама спросила: “И зачем? В Индии так хорошо!”

Я тоже ничего не понял про тигра, бредущего по планете. Папа сказал, что тигр три дня прятался в тбилисских подвалах, ночью ходил по улицам, даже забрел в летний кинотеатр Дома офицеров, там началась паника, потом он прыгнул в Куру, забрался на паром и отгрыз паромщику ягодицу. Вновь вернулся в город. По улице Дзеладзе ехал последний трамвай, тигр запрыгнул в него и, к ужасу сонных пассажиров, пошел по вагону. Тут начался Хичкок. Папа смаковал, рисуя жуткие картинки. “А что Чипилия?” – спросила мама. Я не услышал ответа. Папа встал, он перепил и искал аспирин. Потом ему захотелось кислого, он вышел во двор и камнями начал сбивать с дерева айву. Мама спустилась за ним. Они долго не появлялись, я заснул. За стеной храпел Мамука.

Он стал инициатором шутки, которую две недели спустя разыграли с Чипилией. У тирщика был день рождения. В стекляшке Платона за расстроенное пианино сел Мамука. Бесо в женском платье, на каблуках, с накрученными волосами изображал Еву Браун, а Карл, вытаращивая глаза, изображал разведчика Чипилию. При этом все они исполняли куплеты, воспевая подвиги Великого Воина. Они готовились к этому театральному действу. Ева Браун—Бесо пела, танцуя в объятиях Чипилии-Карла: “Прижми меня к себе, мой воин, покажем… одиннадцать раз покажем Адольфу Гитлеру, что такое грузинский любовник!” Появился Гитлер, завсегдатай турбазы Гоглико Баркалая, работник местной сберкассы, очень похожий на застрелившегося пять лет назад фюрера. Он тянул за руку Еву Браун, та пела: “Адольф, спаси меня от этого кавказского орангутанга”, – и тут же молила советского разведчика: “Чипилия, спаси меня от этого импотента”. Звучало аргентинское танго, троица танцевала, подкидывая вверх ноги, как в канкане. Зрители смеялись. Потом летчик Чипилия, маршалы и Сталин кружили над Берлином, разглядывали Рейхстаг, а Гитлер стрелял из пистолета, целясь в самолет Сталина. Вот он попал, и Чипилия, разбив стекло, вытянул руку, а осетинка Тамила села ему на колени, и они в три руки не дали самолету упасть. Смеялись все, только не Чипилия.

Были картинки и из других, не рассказанных мною подвигов Чипилии. Расстроенное пианино играло то танго, то вальс, актеры пели, танцевали, но, начав с безобидной шутки, они как бы перегнули палку, стали откровенно шаржировать, издеваться над образом Великого Воина, который то испускал из штанов протяжный пук, то не мог удовлетворить лейтенанта медслужбы, лежа на дне озера. Но зритель радостно смеялся, актеры, вдохновленные их смехом, стали все превращать в бедлам. Никто не заметил, как ушел Чипилия.

Воскресным утром жена нашла его в постели мертвым. Он накрыл голову подушкой и выстрелил в себя из пистолета, подаренного ему маршалом авиации Германом Герингом.

Я не буду комментировать это событие. Тогда мне было одиннадцать лет. Наша семья уехала из Боржоми, долго жила в Батуми, потом переехала в Тбилиси. Мы поселились в центре, около Ереванской площади, которая была переименована в площадь Лаврентия Павловича Берии, потом в площадь Победы, потом в площадь Республики. Рядом с нами в начале проспекта Руставели был этнографический музей. Как-то я зашел в него. На третьем этаже находилась экспозиция “Тигр-бродяга в Грузии”. Небольшая комната, где одна стена стеклянная. В комнате камышовые заросли, среди них стоит чучело полосатого тигра, открывшего пасть. Он красными кровавыми глазами смотрит на посетителей. Иногда включается магнитофонная запись и слышится тигриный рев. На стене табличка: тигр совершил путь через Индию, Пакистан, Афганистан, Иран – попал в Грузию, у озера Лиси, в камышах его застрелили. На доске фотография, старая, выцветшая: лежит тигр на берегу озера, охотник поставил ногу на его полосатую тушу. В левой руке ружье. У охотника курчавая голова, глаза – чуть навыкат. Указано имя – Симон Чипилия.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Фотография

Фотография Ваня рос на свободе — ничто не сковывало его любознательность, инициативу и фантазию. Пищу уму давали не только книги — мальчик пытливо вглядывался в мир, кипевший вокруг. Пробираясь на высокие обрывы Оредежа, он подолгу разглядывал красный песок, который

ФОТОГРАФИЯ ПОД ДРЕВОМ

ФОТОГРАФИЯ ПОД ДРЕВОМ С хаоса и тьмы начинается автобиография Набокова: «Колыбель качается над бездной». Бездна, которая существовала до нас с вами, и бездна, к которой мы с вами «летим со скоростью четырех тысяч пятисот ударов сердца в час». И наша жизнь между ними —

Детская фотография

Детская фотография Сохранилась детская фотография Кафки: редко когда «бедное и короткое детство» являло собой картину столь же пронзительную. Снимок сделан, очевидно, в одном из тех фотоателье прошлого столетия, оформление которых с его драпировкой и пальмами,

Фотография

Фотография Шварц оказался длиннолицым сухопарым немцем. Губы у него были узкие, и, когда он говорил, кривил нижнюю губу. Черные как смоль, прилизанные и напомаженные волосы и черные, близко сидящие глаза оправдывали его фамилию. Как чиновник, он был аккуратен. Я получил

Фотография

Фотография Шварц оказался длиннолицым сухопарым немцем. Губы у него были узкие, и когда он говорил, кривил нижнюю губу. Черные как смоль, прилизанные и напомаженные волосы и черные, близко сидящие глаза оправдывали его фамилию. Как чиновник, он был аккуратен. Я получил

Фотография

Фотография Идя плечом к плечу с товарищами, я видел, как многие из них, выйдя на обочину дороги, останавливались и смотрели в сторону Ленинграда. Они молча прощались с родным городом, с боевыми друзьями-ленинградцами.Первые километры, пройденные по освобожденной земле…

Фотография 1. 1943 год

Фотография 1. 1943 год Нам по четыре года. Зоя приехала в Тбилиси перед самой войной. Она рассказывала о голоде в Поволжье, о расстрелах за сорванный на поле колосок пшеницы. Зоя поселилась в семье Антона, убирала у них в доме и гуляла с моим другом. Иногда и я присоединялся к

Фотография 2. 1952 год

Фотография 2. 1952 год На наших шеях (у всех они тощие) красные пионерские галстуки. В руках бутылки вина. На фотографии видны наклейки: “Кахетинское вино № 8”. В то жаркое лето 1952-го родители сослали нас в анарский пионерский лагерь. Мы два месяца жили и развлекались в свое

Фотография 3. 1949 год

Фотография 3. 1949 год После награждения почетными грамотами мы играем в футбол на стадионе пионерлагеря. Наша с Кафкой команда проиграла. Уйдя с футбольного поля, мы забрели в заросли колючего кустарника, где что-то строилось. Мы с Кафкой увидели свежевырытый лаз. Куда он

Фотография 4. 1956 год

Фотография 4. 1956 год На лацкане пиджака бумажная роза с вклеенным профилем усатого вождя. В тот год в Грузию приехал китайский генерал Чжу Дэ. Он был другом и соратником Мао Цзэдуна. Мы, съехавшиеся отовсюду школьники, студенты, заводские парни, девицы с чайных плантаций,

Фотография 19. 1967 год

Фотография 19. 1967 год Когда я слышу: “Рустам Хамдамов – гений”, – я вижу большое зеркало, треснувшее в левом верхнем углу, в зеркале вижу диван, на нем лежит человек в полосатой пижаме. Это и есть режиссер Рустам Хамдамов, которого многие считают гением (“Их на планете

Фотография 25. 1973 год

Фотография 25. 1973 год – Вы не верите, что эта история произошла в действительности? Ваше право! Но я продолжаю рассказ о том, как королева Англии Елизавета приезжала к железнодорожнику Филимону Андреевичу Квирикадзе и провела ночь в его доме в городке Анаре, на улице

Фотография 26. 2011 год

Фотография 26. 2011 год Киношкола пригласила Паолу Волкову, Рустама Хамдамова, Георгия Данелию, Веру Суменову, Антона Ланге и еще человек семь для проведения мастер-классов, для выпивания красного итальянского вина, для созерцания фантастических пейзажей, которыми до нас

Фотография 27. 1967 год

Фотография 27. 1967 год Судьба улыбнулась пастуху Кобаидзе в весеннее утро 1967 года, когда тяжелая, сытая пчела, с трудом оторвав уста от цветка миндаля, полетела вверх к окнам анарского райкома партии. Ясон Ясонович Тугуши сидел в кабинете и смотрел на свое беззвучное