9. Диалог поэтов

9. Диалог поэтов

Бродский был настолько уникальным, единственным, что эту самобытность ему было трудно нести. Он искал похожих на себя, искал близнеца, двойника. В России он такого не встретил, а поскольку не знал литовского языка, пытался его увидеть во мне.

Томас Венцлова

Хотя у Томаса Венцловы и Иосифа Бродского были общие друзья и они много слышали друг о друге, поэты долго не были знакомы лично. Они познакомились в августе 1966 года, когда Бродский первый раз приехал в Литву. Его пригласили братья Катилюсы и Андрей Сергеев. Томаса тогда в Вильнюсе не было. Вернувшись позднее, он пришел на улицу Леиклос. Свидетель их первой встречи, Ромас Катилюс, рассказывает, что, когда поэты пожимали друг другу руки в коридоре их квартиры, ощущалось не только дружелюбие, но в известной мере и напряжение[206]. Ромас добавляет: из этой встречи возникла «та особенная, прекрасная связь, которая протянулась с того дня еще на тридцать лет».[207]

Оба поэта оставили письменные свидетельства о первой встрече. Томас записал в дневнике, какое впечатление произвел на него Иосиф, читающий стихи: «Голос поразительный – даже поразительнее, чем стихи… Было трудно – ведь ангела или музу долго слушать невозможно»[208]. Андрей Сергеев цитирует слова Бродского: «Потом приехал Томас. Я рад и даже немножко горд этим знакомством. Чудный парень. Чудная физиономия. Большое вам всем за него ачу[209]». Завершая рассказ о Бродском, Андрей прибавляет: «Полюбил он Литву, что и требовалось»[210]. И на самом деле, Бродский еще не раз приезжал туда, нашел там верных друзей, а Литва появилась в его стихах. Именно поэтому Венцлова пишет, что «Литва для Бродского стала такой же близкой, как Грузия для Пастернака и Армения для Мандельштама»[211]. Бродский посвятил Венцлове «Литовский дивертисмент», «Литовский ноктюрн: Томасу Венцлове» и «Открытку из города К.». Через тридцать с лишним лет Томас ответил ему стихами «Новая открытка из города К.»[212]. Сам Венцлова считает, что стихи Бродского отсылают к «эпитафиям Риму», по сути это – эпитафия Кенигсбергу[213]. Ответные стихи Венцловы «Новая открытка из города К.» могли бы стать эпитафией не только Кенигсбергу/Караляучюсу[214], но и «тому настоящему, где погибает / имя этого края топей и тьмы»[215]. В этом стихотворении говорится о разрушенном мире, о мире, где господствуют законы энтропии. Энтропия в Калининграде и области уже уничтожила тот культурный слой, который оставался от древних жителей этого края, пруссов, и литовцев. Оказавшись даже на короткое время в этом крае, люди теряют самотождественность. Остается лишь дух, который, «по слову древних, он flat ubi vult».

Поэты встречались не только в Вильнюсе, но и в Ленинграде. Ни тот ни другой не могли и не хотели приспособиться к жизни в тоталитарном государстве. Оба утратили последние иллюзии относительно советского строя после подавления венгерской революции в 1956-м. Бродскому пришлось эмигрировать в 1972 году, Венцлове – в 1977-м. Милош, который помогал Томасу уехать, узнал о нем от Иосифа. Позднее Томас напишет: «Благодаря Богу и ангелам Его – Бродскому и Милошу – я оказался в Йеле».[216]

Бродский, Милош и Венцлова подружились и стали чем-то вроде трио поэтов, эмигрировавших из трех отнюдь не всегда хорошо уживавшихся друг с другом стран Восточной Европы.

Они писали друг о друге, переводили стихи друг друга, вместе появлялись на литературных вечерах, а иногда солидарно выступали по политическим вопросам.

19 апреля 1990 года в Гарвардском университете проходил вечер, на котором декларировалась поддержка независимости Литвы, которую мир тогда еще не решался признать. Поэты были возмущены этим равнодушием. Томас Венцлова сначала выступал сам, потом прочитал письмо Бродского. Тот категорично осуждал Америку, которая «ведет себя аморально и глупо», не признавая Литвы, чтобы не навредить Михаилу Горбачеву. Так же страстно осуждал Бродский и правительства восточно-европейских стран: «Не знаю, почему Литву не признает Польша, почему не признает Чехословакия, Венгрия или Восточная Германия. Почему не признают страны, которые знают, что такое советское принуждение, что значит оккупация, почему все эти светлые люди, такие, как Гавел и Валенса, – почему они даже не пикнут? Я думаю, они равнодушны к Литве»[217]. Обращается поэт и к Литве: «Литовцы, будьте упорными!!! Я русский по языку, но не в том смысле, что поддерживаю политику властей. Я уверен, что русский народ не согласен с ней. (Говорю это как частный человек, как гражданин Америки. Сейчас мне почти стыдно, что я гражданин этой страны.)»[218] Известно и письмо «Поэты за Литву», в котором осуждается попытка советских войск подавить независимость страны 13 января 1991 года. Это письмо было напечатано 15 января в The New York Times, подписали его Томас Венцлова, Иосиф Бродский и Чеслав Милош. В нем говорится: «Мы – три поэта, друга, представляющих три языка – литовский, русский и польский. Мы призываем мировую общественность – всех наших коллег-писателей и всех честных людей – резко осудить бесчеловечный выпад Советов против жителей Литвы. События последних дней можно сравнить с самыми отвратительными проявлениями советской системы».[219]

После эмиграции Бродского (вернее, в те несколько лет, которые разделяли отъезд Томаса и Иосифа) Венцлова написал ряд стихотворений. В более позднем сборнике его стихов они объединены в раздел «Щит Ахиллеса». Сам поэт рассказывает, что все эти стихи написаны, когда он уже был диссидентом. Угроза репрессий корежила тогда даже повседневную жизнь: «Вечерами, возвращаясь по пустой улице Тилто, я на всякий случай брал с собой стальной стержень – если пристанут какие-нибудь темные личности, попробую дать сдачи (я знал, что КГБ нередко физически расправляется с диссидентами или пытается их напугать)»[220]. Судьба русского поэта и переводчика Константина Богатырева, которому посвящены стихи Nel mezzo del cammin di nostra vita, доказывает, что эти опасения были обоснованы – его избили насмерть у дверей квартиры. По-видимому, это было делом рук КГБ. Цитата из дантовского «Ада» в названии стихотворения показывает, как поэт воспринимал советскую действительность. Опасность чувствовал не только Томас, но и его друзья. Альгирдас Патацкас, принадлежавший к совсем другому, но тоже антисоветскому кругу, рассказывает: «Я помню, что он месяца два ходил как смертник. <…> Мы пытались помочь Томасу Венцлове, следили за ним. Думали, если понадобится, будем хотя бы свидетелями. Он сам, между прочим, об этом даже не знает»[221]. Вполне естественно, что эта атмосфера оставила след и в стихах.

В разделе «Щит Ахиллеса» почти все стихи пронизаны предчувствием неизбежной беды: «На меня указует несчастье, как стрелка магнита, / Да, как стрелка магнита, несчастье притянуто мной»[222]. В «прекрасней[шем] город[е] Европы» «Смерть, принятая некогда в семью, / В квартире потеснила человека», а с ней «Смириться человеку невозможно»[223]. Строчки «Все, что уйдет в песок с теченьем лет, – / К лицу прижалось. Ангел не поет»[224] (в литовском подлиннике: «И ангела у изголовья нет») – не только о хрупкости жизни, но и об одиночестве человека, которого оставили даже вышние силы, по христианской традиции всегда его охранявшие. Смерти, как и любой другой форме энтропии, Томас противопоставляет искусство. Эти темы сквозят во всем его творчестве, но в «Щите Ахиллеса» они звучат особенно сильно.

В разделе «Щит Ахиллеса» – 18 стихотворений, в которых ясно прослеживается связь с Бродским. Это свидетельствует о взаимосвязи между поэтами. Судьба друга была очень важна для Томаса, эта дружба поддерживала его в тяжелое время. В стихах «Повтор с вариациями» слышится ритм «Пенья без музыки» Бродского. Эпиграф к стихам «Колодец крут, но в черноте его…» – «Напиши стихи о разговоре с птицами» – цитата из письма Иосифа Томасу. В этом письме (по почтовому штемпелю его можно датировать 12 июня 1973 года), помимо прочего, Бродский пишет, что он пытается сочинить «стишок» про Ассизи. Письмо заканчивается постскриптумом: «Напиши стишок, как Св. Франциск разговаривает с птичками. Я не могу»[225]. Это, по-видимому, редкий случай, когда Бродский пытался передать другому поэту свой нереализованный замысел. Стихи Венцловы получились не о Франциске Ассизском, а о родстве всего на земле, о связи со всевышним. В его поэзии эти стихи выделяются своим взглядом sub specie aeternitatis. Конкретное историческое время, столь щедро обдававшее ледяным холодом в других стихах, как бы отошло в сторону. С точки зрения вечности все равно – «Созвездье, человек, тростник и птица», «Их свет един – по-разному вольна / Его ломать зияющая призма».[226]

Появляется в стихах Томаса и сам Бродский; правда, для того чтобы его узнать, необходим комментарий автора. Две последние строфы «Вновь пора расставаться с друзьями в ночных городках…» звучат так:

Коль судьба поколения – сгинуть в забеге грядущем,

Да не будет нуждаться тот первый из нас, кто уйдет,

В своем хлебе и соли насущных, в судьбе ненасущной,

И в воде ненасущной Твоей от небесных щедрот.

Совершенный, прервавшийся голос – невзгод и свободы

Провозвестник, не знающий лжи – да отыщет меня.

Так черны и сладимы должны быть на Немане воды,

Чтоб до дельты плыла, испаряясь, в ущербе луна.[227]

Долгое время слова «тот первый из нас, кто уйдет» прочитывались как слова о некоем символическом представителе поколения поэта. Для понимания стихотворения этого вполне достаточно. Парафраза строчек из стихов Мандельштама «Сохрани мою речь навсегда за привкус несчастья и дыма…» («Как вода в новгородских колодцах должна быть черна и сладима, / Чтобы в ней к Рождеству отразилась семью плавниками звезда»[228]), соединенная с отсылкой к стихам литовского поэта-эмигранта Бернардаса Бразджениса ?enkl? psalm? («Ir sielininkai Nemunu lig deltos nudainuos, / Ir bus labiau u? del?i? li?dna ir sutem?»[229])[230], как бы связывает поколение автора с поколением Мандельштама и Бразджениса, восстанавливает оборванные нити настоящей поэзии. Уже после смерти Бродского Венцлова рассказал, что «первый из нас, кто уйдет», – это Иосиф (хотя, может быть, автор стихов имел в виду не только его), но пока друг был жив, говорить об этом Томас не хотел, чтобы не напророчить в стихах трагедии. Венцлова поясняет: «Харизму Бродского, часть его ореола, кроме всего прочего, создавало и то, что, глядя ему в лицо, ты чувствовал: этому человеку, наверное, не суждена долгая жизнь»[231]. Так (если иметь в виду комментарий), Бродский в стихах – лучший поэт поколения, чей голос «совершенен». Этот взгляд совпадал с «мифом о Бродском – поэте Милостью Божьей», который «был распространен в возвышенно романтических письмах самиздатовских авторов, в их посвящениях, заметках и эссе».[232]

У Венцловы этот миф ярче всего выражен в стихах «Щит Ахиллеса», которые дали название всему разделу. Название это – ссылка на одноименное стихотворение Уистена Хью Одена. Этого поэта очень любили и Иосиф, и Томас, они часто о нем говорили. Кстати, когда Иосиф покидал СССР, Томас вручил ему бутылку крепкой литовской настойки, чтобы распить при встрече с Оденом, что и было сделано. В стихах Одена жестокая современная жизнь отражается в щите, выкованном Гефестом. Такое трагическое восприятие жизни свойственно и Венцлове, но в его стихах щит – это белый лист бумаги, которым поэт отгораживается от небытия, противостоит ему. Примерно через пять лет (в 1977-м) он повторит ту же мысль в прозе: «История – это не только безличная сила; в конце концов мы сами ее делаем. Поэзия здесь напоминает щит Ахиллеса. Это предмет среди предметов – и, наверное, самый прекрасный из них. Он по-своему отражает мир и освещает его своим сиянием. А вместе с тем это и щит. Слава Богу, не меч, не пулемет, не танк. Но все-таки – щит».[233]

Взгляды Томаса и Иосифа на язык явно близки. В эссе «Состояние, которое мы называем изгнанием, или попутного ретро» (1987) Бродский пишет о поэте в изгнании: «Выброшенный из родного языка, он отступает в него. И из его, скажем, меча язык превращается в его щит, в его капсулу».[234]

Другая метафора, которой Венцлова определяет роль поэзии в беспощадном и смертном мире, – нить Ариадны. «Но в Лету вступают и дважды. Покой недалек. / Мир выразив знаками, пальцы сумели разжаться. И снова: свет шепот прощай океан мотылек – / Чтоб нить не прервалась. Чтоб было за что удержаться»[235] – стихи на смерть Бродского, в которых перечисленные «знаки» напоминают о топике поэта.

Примерно в то время, когда Венцлова создавал «Щит Ахиллеса», Бродский работал над «Литовским ноктюрном: Томасу Венцлове». Поэты не знали, что они пишут послания друг другу, что стихи эти созвучны. Томас Венцлова утверждает, что «литовский цикл» Бродского объединяет «общий <…> сюжет – размышления о судьбе и поэзии»[236]. Этот «сюжет» свойственен и стихам Венцловы, посвященным Бродскому, в том числе и «Щиту Ахиллеса».

Стихи – своеобразное письмо уехавшему другу. Вначале угадывается характерный для Бродского натюрморт, составленный не столько из предметов, сколько из их пустых оболочек:

Затем лишь, чтобы тоже различить,

Как на экране нервов ты когда-то,

Часовен этих каменных ограды,

Пустую пепельницу и ключи.

Ты не ошибся: все и здесь одно

И то же. Вплоть до представлений. Даже

До моря те же километры, так же

В ночи оно

Внимает нам.[237]

Общность положения поэта в среде «адресата» и «адресанта» – одна из главных тем стиха. «Ты, зревший Трою, видишь Фермопилы», – сказано в конце. У поэта, где бы он ни жил, есть лишь одна сфера свободы: «Голос – наше небо, терраферма». Как и «Литовский ноктюрн» Бродского, «Щит Ахиллеса» Венцловы – ночные стихи, это подчеркивают повторяющиеся образы «ночи», «тьмы», «сна». Однако ночь «жива», в ней «друг друга кличут души, / Материки».

Но можно заметить, что «Литовский ноктюрн» написан от лица «старшего» поэта, «Щит Ахиллеса» – от «младшего». Быть может, именно положение «младшего» и дало ту торжественность обращений, которая достигает кульминации в парафразе Евангелия:

Тебе дарован щит. Ты есть скала.

Молчанье, ложь в окрест лежащей мгле,

Но лезвием блистающим упрямо

Разят упругий ветр опоры храма

На сей скале.

Эти слова адресованы не только и не столько Иосифу лично, они говорят о взгляде Томаса на назначение поэзии. Автор вспоминает, что Бродский воспринял посвященные ему стихи без энтузиазма, хоть и не объяснил почему[238]. Как известно, сам Бродский верил, что поэзия может преображать людей, об этом он говорил и в Нобелевской лекции, и во многих эссе. Проявилось это и в деятельности Иосифа как поэта-лауреата США. Однако он критически относился ко многим популярным мифам (как, впрочем, и Венцлова) и хотел, чтобы поэт выдерживал ироническую дистанцию, говоря и о самом себе. Вот что он пишет в одном предисловии: «Лирическому герою [Кублановского] не хватает того отвращения к себе, без которого он не слишком убедителен»[239]. Поэтому можно предположить, что в «Щите Ахиллеса» Бродский не принял торжественности, высокого стиля.

С другой стороны, по стихам этим видно, что автор начинает избавляться от влияния Бродского: «Вручив нам наши судьбы, ты сейчас – / Воспоминаний беглых вереница (курсив мой. – Д. М. )».

Более поздние стихи, посвященные Бродскому, «В Карфагене много лет спустя», – уже не обращение младшего к старшему, а равноценное общение. В 1989 году Бродский писал, что у Томаса Венцловы «лиризм стихотворения, а не его повествовательный элемент является его этическим центром»[240]. С течением времени язык Венцловы становится все повседневнее, ироничнее, в нем все меньше пафоса и все сильнее повествовательное начало. Эти перемены произошли, по-видимому, не без влияния поэзии Бродского, хотя, конечно, и не только его поэзии.

Два стихотворения Томаса Венцловы «Улица Пестеля» и «В Карфагене много лет спустя» (их разделяют несколько лет) – своеобразная дилогия, повествующая о двух посещениях Петербурга (первое – Ленинграда). В сущности же эта дилогия, как и те стихи, о которых мы говорили, – о судьбе поэта и поэзии. А если точкой отчета считать еще одно «ленинградское» стихотворение, также включенное в раздел «Щит Ахиллеса», – «Простор, рисковый как на фото…», в котором говорится об «империи, где <…> море на запоре»[241], мы увидим, как возникает и тема обретения человеком свободы. В этой связи образ Петербурга особенно важен: недаром петербургский писатель Самуил Лурье о нем отозвался так: «Это же город, посреди которого стоит тюрьма – Петропавловская крепость. <…> Петербург и был метафорой смерти, метафорой империи, а человеку в ней нечего было делать. Человек был литера, муравей».[242]

«Улица Пестеля» – стихи, самим названием обращенные к Бродскому, поскольку на углу этой улицы и Литейного проспекта находились «полторы комнаты», где он жил с родителями. В стихах есть и удивление, вызванное самой встречей с городом («Странно, / Что мы повидались раньше, // Чем думали – Не в долине / Иосафата, не в роще / Возле Леты, ни даже / В безвоздушной вселенной, / Там, где, как боги, Кельвин / Царствуют и Беккерель»[243]), в котором ясно проступают признаки распада, разрушения и страх, который поэт обязан «сколачивать в смысл».

В посвященных Бродскому стихах «В Карфагене много лет спустя» Петербург выступает как своеобразная метонимия империи – того Карфагена, который должен быть разрушен. Поэт подчеркивает «равноденствие», «равновесие», «паузу»; еще не ясно, куда повернет жизнь, хотя «черствый воздух» предвещает беду. В разрушенном Карфагене узнается Петербург Бродского, который характеризует не только «строй мостов»[244], «за грубой дощатой вселенной Гермес», но и тюрьмы, «палаты и нары», «лампы карцеров вечногорящие да / над дворами пробег облаков» – все то, что пережил и сам Бродский. Здесь появляется и «чужая строфа», ведь Петербург отражен во множестве поэтических зеркал. В стихах, посвященных Бродскому, это, конечно, строфа Ахматовой. В строчках Венцловы «По чужой стихотворной строке, где искрясь / На исходе зимы, / Стынут воды – озябшие утки на нас / Наплывают из тьмы» – парафраза ее «Эпических мотивов»[245]: «И на мосту, сквозь ржавые перила, / Просовывая руки в рукавичках, / Кормили дети пестрых жадных уток, / Что кувыркались в проруби чернильной»[246]. В самом названии стихов возможна и скрытая аллюзия к «Дидоне и Энею» Бродского. В этом случае Бродский был бы тем Энеем, который уехал из Карфагена до разрушения; недаром Венцлова подчеркивает «невозвращение»: «Где ты столько рождался, куда / Не вернуться вовек».

Если мы вслед за Романом Якобсоном будем искать «постоянную мифологию»[247] двух поэтов, то увидим, что жизнь и творчество Бродского и жизнь и творчество Венцловы тяготеют к двум разным мифам – Энея и Одиссея. Наверное, можно согласиться с Еленой Петрушанской, которая пишет: «Бродский, несмотря на остро ощущаемые, невосполнимые потери и разлуки, устремлен к открытию, основанию новых земель, смелому освоению для себя и русской литературы жанров и приемов (в отличие от странника-Одиссея, нацеленного на возвращение)»[248]. Даже когда политическая власть в России сменилась, на вопрос о возвращении (вернее, невозвращении) в Петербург поэт отвечал: «Я <…> не маятник. Раскачиваться туда-обратно. Наверное, я этого не сделаю. Просто человек двигается только в одну сторону. <…> И только. И только – от. От места, от той мысли, которая приходит в голову, от самого себя. Нельзя дважды войти в одну и ту же реку. <…> На место преступления преступнику еще имеет смысл вернуться, но на место любви возвращаться бессмысленно»[249]. И в поэзии, и в эссеистике Бродский склонялся к мифу об Энее, а если и упоминал Одиссея (как в стихах «Одиссей Телемаку»), то его Одиссей не возвращался домой.

Томас Венцлова, даже завоевывая новые земли, ориентируется на возвращение, хотя Итака негостеприимна, а возращение горько. Чем дальше, тем яснее, как оно условно. По-видимому, Венцлове все ближе становится образ Вечного Жида.

Бродского и Венцлову объединяет поэзия, ее темные глубины, жажда жить, как говорится в «карфагенских» стихах Венцловы, – так, «чтобы вздох, послужив послесловьем к тщете, / был дарован не нам – / белизне негатива, стиха темноте, /победившим богам». В этой цитате мы слышим отзвук двух стихотворений: пастернаковского «Февраля» и «Созерцания» Рильке, которое, возможно, дошло до Томаса именно в широко известном переводе Пастернака. Оба стихотворения по сути – о победе высшей силы (в данном случае самой поэзии) над низшей (поэтом). Возвышая проигравшего, она открывает ему путь к совершенству.

Меркелис Рачкаускас, дедушка Томаса.

С бабушкой Еленой Рачкаускене, 1939.

Отец и сын, 1948.

С родителями в Паланге, 1956.

С дочкой Марией, 70-е годы.

На фоне старого Вильнюса, 70-е годы, фотография Кароль Антшютц.

Слева направо: Иосиф Бродский, Рамунас Катилюс, Эра Коробова, Ефим Эткинд, Томас Венцлова, Ушково, 1972, фотография Марии Эткинд.

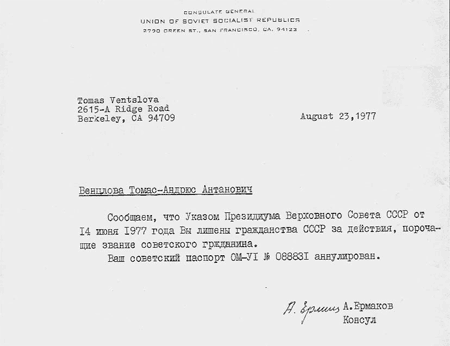

Письмо посольства СССР в США, о лишении гражданства Томаса Венцловы, 1977.

С Иосифом Бродским, 1987.

С антропологом Марией Гимбутене и поэтессой Юдитой Вайчюнайте на литовском конгрессе «Сантара-Швеса», Табор Фарм, 1987.

Михаил Сухотин берет интервью у Томаса Венцловы во время первого после изгнания приезда в Советский Союз, Москва, 1988.

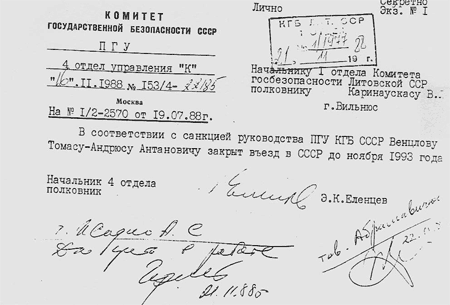

Запрет на въезд в СССР после поездки в Москву и Ленинград в 1988 году.

С Ниной Берберовой и Татьяной Раннит, Нью-Хейвен, 1991.

С Чеславом Милошем и Иосифом Бродским, Катовицы, 1993.

В Вашингтоне, 1995, фотография Инге Морат.

С Чеславом Милошем, Краков, 1997.

С Виктором Кривулиным и Львом Лосевым, 1997.

Михаил Гаспаров, Татьяна Венцлова, Томас Венцлова, Андрей Сергеев, Москва, 1998, фотография Марии Чепайтите.

Ромас Катилюс, Томас Венцлова, Татьяна Венцлова, Пранас Моркус, Зенонас Буткявичюс, Вильнюс, 1998.

С Михаилом Барышниковым в ресторане «Русский самовар», Нью-Йорк, 1999.

С президентом Литвы Валдасом Адамкусом, Гюнтером Грассом, Алмой Адамкене, Висловой Шимборской, Чеславом Милошем, Вильнюс, 2000.

Томас Венцлова и Михаил Айзенберг, презентация книги «Граненый воздух», Москва, 2002, фотография Юозаса Будрайтиса.

Томас Венцлова, Натали Трауберг, Юозас Тумялис, Вильнюс, 2004,

фотография Инны Вапшинскайте.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Диалог с Козинцевым

Диалог с Козинцевым — У вас часто бывают конфликты с режиссером?— В работе — почти никогда. Не могу вспомнить. А вот в теории, в застольных разговорах — часто.У нас был диалог с Григорием Михайловичем Козинцевым, записанный Г. Цитриняком для «Литературной газеты». Очень

8. ДИАЛОГ

8. ДИАЛОГ Диалог сей имел место зимним вечером в доме Юдановых на Левашовской улице занесенного снегом Киева.Женщины в этот час хлопотали на кухне и потому не присутствовали. Зато в разговоре принимал молчаливое участие великолепный кот Бузук, мудрейший из мудрейших.

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ

ПОКАЗАТЕЛЬНЫЙ ДИАЛОГ В Краснодаре с шофером такси, который меня как-то подвозил, у меня состоялась примечательная беседа. Хотя водитель был типичным краснодарцем, думаю, подобный диалог мог случиться в любом другом российском городе.– Хорошо жить у вас в

Глава 18. Диалог

Глава 18. Диалог В то утро «Кин», как всегда, поднялся рано, сунул мне под подушку записку и умчался. Он каждое утро один час играл в теннис, а летом – в регби. Это не было просто спортивным увлечением. На теннисном корте по утрам собирались дипломаты, шведские промышленники,

Диалог с конфликтом

Диалог с конфликтом В манере рассказов Утесова одна особенность. Он не любил описывать события. В его изложении они приобретали форму диалога. Будто все важнейшее в жизни решалось в разговоре. И от этого то, о чем он говорил, становилось динамичнее и острее. Он редко тратил

Диалог о мастерстве

Диалог о мастерстве – Олег Иванович, поскольку значительный период вашей жизни и творчества связан с Украиной, с Киевом, то встреча с этим городом для вас, наверное, представляет особый смысл?– Я очень люблю Киев. В этом городе находится первый мой театр – Русской драмы

ДИАЛОГ ПЕРВЫЙ

ДИАЛОГ ПЕРВЫЙ Как проверить Степашина?— ...Сергей Вадимович, а вот, допустим, поймали в коридоре власти взяточника...— Взяточники сейчас — это уже экзотика.— А Георгий Сатаров, президент фонда «Индем», утверждает, что взятки у нас сейчас в год дают и берут аж на триста

15 Вторичное избрание Брюсова в 1921 году. Реформы Союза поэтов Сборники СОПО. К. Бальмонт. Первая артель поэтов. А. Коллонтай

15 Вторичное избрание Брюсова в 1921 году. Реформы Союза поэтов Сборники СОПО. К. Бальмонт. Первая артель поэтов. А. Коллонтай Брюсов поставил на заседании правления вопрос о петроградском отделении союза, считая, что председателем его должен быть Александр Блок. В

ДИАЛОГ

ДИАЛОГ Константин Сергеевич придерживался установленного им самим плана очень точно. Первая встреча с ним была посвящена репетиции картины в доме у графа де Линьер.Пришел, как всегда, на репетицию и В. В. Лужский. В первый раз смотрела нашу работу Е. С. Телешева, которая

53 ДИАЛОГ С БРЕДОМ

53 ДИАЛОГ С БРЕДОМ Завтра 7 ноября. Перед праздниками на комиссии шесть счастливчиков из нашего отделения были выписаны, и теперь они ждали постановления суда об изменении лечения в спецбольнице и переводе в больницу общего типа, где обычно держат ещё шесть месяцев.

Диалог

Диалог Александр Васильевич Гаук. Народный артист РСФСР, профессор, главный дирижер Большого симфонического оркестра Всесоюзного радио. Сейчас трудно говорить о том, как подобный дирижер – он совершенно не мог удержать в памяти правильные темпы сочинений, которые ему

Диалог

Диалог Когда пришло время посмотреть, что же получилось из моей затеи, я взял наугад одну из работ и стал ее читать, заинтересовавшись обширной ремаркой. Начиналась она так: «Тенистый сад психиатрической больницы». Молодец студент. Нетривиальную себе выбрал обстановку.

ДИАЛОГ СО СМЕРТЬЮ

ДИАЛОГ СО СМЕРТЬЮ В течение последних нескольких лет К. не мог останавливаться в Висанта Вихар во время своего пребывания в Мадрасе, поскольку на него, как на часть активов KWINC претендовал Раджагопал; поэтому К. останавливался в сопровождении индийской леди неподалеку в

Диалог поэтов. Три письма Ахматовой к Бродскому

Диалог поэтов. Три письма Ахматовой к Бродскому На рубеже 1950-х и 1960-х годов жизнь Анны Андреевны Ахматовой оказалась связана с жизнью четырех тогда еще молодых ленинградских поэтов – Дмитрия Бобышева, Анатолия Наймана, Евгения Рейна и – несколько позже – Иосифа

9. Диалог поэтов

9. Диалог поэтов Бродский был настолько уникальным, единственным, что эту самобытность ему было трудно нести. Он искал похожих на себя, искал близнеца, двойника. В России он такого не встретил, а поскольку не знал литовского языка, пытался его увидеть во мне. Томас

Диалог

Диалог Храм-часовня. Вечер. Я наблюдаю из алтаря…Заходит молодой человек. Перекрестился. Медленно, внимательно, рассматривает каждую икону. Молча. Сосредоточенно.Долго стоит у Георгия Победоносца, а затем поворачивается к Олегу (староста наш) и спрашивает:— А почему у