Глава 15. Есенин и журналисты

Глава 15. Есенин и журналисты

В Берлине выходят несколько статей, посвященных Есенину и Дункан, журналисты с радостью берут интервью у маргинальной пары во Франции и особенно в Америке, на родине Дункан, и при этом никто из этих ловцов сенсаций почему-то не догадается поговорить с поэтом о литературе, о его отношении к поэзии. Как обычно, всех интересует исключительно клубничка. В большом почете статьи о скандалах и происшествиях. Тема имажинистов интересна, потому что члены этой группы эпатажно ведут себя, а советское правительство попустительствует разгромам ресторанов в Москве или потасовкам на творческих вечерах. Ходят упорные слухи, будто Троцкий[71] отдал приказ пойманного во время пьяных дебошей Есенина доставлять под белы рученьки в отделение, давать проспаться до утра, после чего выгонять, ни в коем случае не давая делу хода.

– «Друзей» устраивали легендарные скандалы Есенина. Эти скандалы привлекали любопытных в кафе[72] и увеличивали доходы. Трезвый Есенин им был не нужен. Когда он пил, вокруг него все пили и ели на его деньги, – наконец проливает свет на эти знаменитые скандалы А. Миклашевская.

Журналисты же в который уже раз задают вопросы о личной жизни Есенина и Дункан. Создается впечатление, что никто даже не пытается разгадать самого Есенина, понять, что у него на душе. Все видели просто красивого молодого человека рядом женщиной старше его на пятнадцать лет, и, несмотря на постоянные протесты Дункан, на ее заявления, что, мол, Есенин гений, сложившееся на его счет мнение не менялось. Вот и стишки обидные появились:

Не придумаешь фарса нелепее.

Вот он, вывоз сырья из Сведении,

Вот восторг образованных стран.

С разрешения доброго Ленина

Привезла молодого Есенина

Не совсем молодая Дункан!

Л. Г. Мунштейн (Lolo)[73] Берлин 21 мая 1922 года.

– Имажинисты – выразители и дети своей эпохи. По словам Ленина, они «больные эпохой мальчики», по словам Луначарского – «аморальные типы». В настоящее время имажинизм – преобладающее течение русской поэзии, в одной Москве группа имажинистов насчитывает около 100 человек; провинция тоже «работает под имажинистов, – сообщает Есенин журналисту А. Ветлугину[74], который после интервью приглашает Есенина и Дункан посетить литературный вечер в Доме искусств.

На следующий день Сергей и Айседора являются на вечер, когда зал уже полон. Но, должно быть приревновав к славе Дункан, в двери клуба он входит первым, оставив свою половинку на лестнице. Странная прихоть – согласно этикету муж и жена должны появиться вместе. Но Есенину законы не писаны. Он кивнул Алексею Толстому и Николаю Минскому[75], обнялся с Эренбургом[76] и Кусиковым. По залу летит взволнованный шепоток, недоброжелатели Есенина делают ставки, выкинет что-нибудь в своем роде литературный хулиган или нет.

Кто-то выкрикнул: «Интернационал!». Начался шум, свист. Есенин вскочил на стул и стал читать на исконную русскую тему – о скитальческой озорной душе. А тем, кто свистел, он крикнул: «Все равно не пересвистите. Как засуну четыре пальца в рот и свистну – тут вам и конец. Лучше нас никто свистеть не умеет»[77]. И свистнул. Да потом еще и крикнул гневное:

– В России, где теперь трудно достать бумагу, я писал свои стихи вместе с Мариенгофом на стенах Страстного монастыря или читал их вслух на бульварах. Лучшие поклонники поэзии – это проститутки и бандиты.

После этого заявления часть публики посчитала себя оскорбленной и покинула зал, а Есенин под аплодисменты и освистания начал читать стихи.

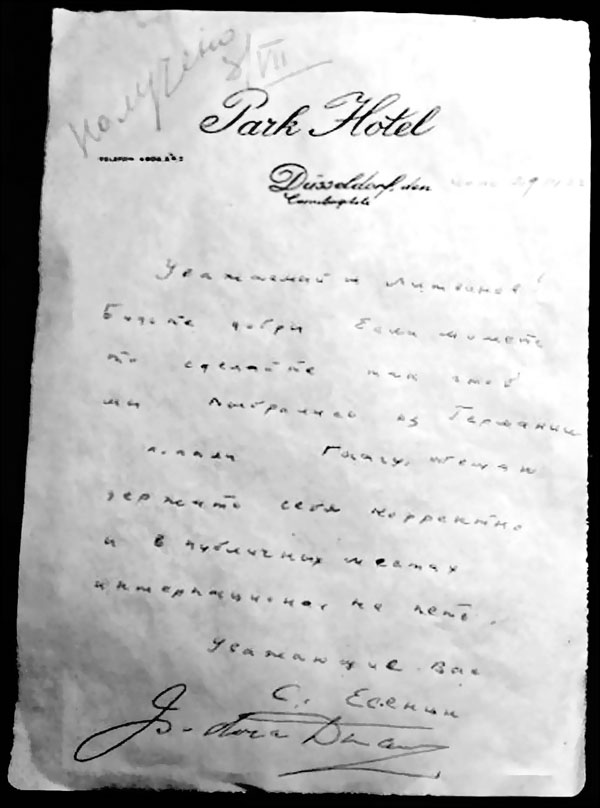

В Берлине на такую мелочь, как небольшой скандал на литературном вечере, внимания не обратили. Подумаешь, большое дело, пьяные поэты погрызлись, так ведь не убили же никого. Зато уже на следующий день на стол Луначарского легла телеграмма из Берлина, в которой, в частности, говорилось о недопустимости пребывания такого ненадежного человека, как Сергей Есенин, заграницей. В результате супругам пришлось письменно объясняться с наркомом иностранных дел М. Литвиновым[78]:

– Обещаю держать себя корректно и в публичных местах «Интернационал» не петь, – пишет Есенин. После того как инцидент был худо-бедно улажен, они отправились во Францию, а затем в Америку

Здесь супружескую пару снова атакуют журналисты.

Молодой русский поражен панорамой небоскребов Манхэттена и сказал, что будет писать о них. Он говорит, что предпочитает сочинять стихи «о бродягах и попрошайках», но он не похож на них. Он сказал также, что его обожают бандиты и попрошайки, собаки, коровы и другие домашние животные. В прессе его называли меланхоличным, но он, похоже, самый веселый большевик, который когда-либо пересекал Атлантику[79].

Здесь же:

Изадора заявила, что считает своего мужа величайшим из живущих русских поэтов, который входит в группу имажинистов. Она показала журналистам томик его стихов, переведенных на французский язык…

«Обещаю держать себя корректно и в публичных местах “Интернационал” не петь» (Сергей Есенин)

Айседора демонстрирует книгу, но журналисты словно не замечают этого, не реагируют на ключевое слово «поэт». Что же интересует американскую прессу и, соответственно, читателя? Их интересует, как теперь, после пребывания в варварской России, одевается знаменитая Дункан и как выглядит ее избранник стиля а-ля Рюс. Я не привожу здесь всю статью, так как она длинна и весьма утомительна, начну с фрагмента, в котором журналист описывает костюм Айседоры:

…просторная синяя шерстяная юбка с вышивкой из белой ангорской шерсти, красные сафьяновые сапожки с золотистыми узорами и вкраплениями из нефрита, широкополая шляпа из белого фетра, из-под которой выбивались пышные волосы, крашеные хной.

А вот так «Нью-Йорк уорлд» отзывается о Есенине:

Вошел муж мадам Дункан. Он… выглядит мальчишкой, который был бы отличным полузащитником в любой футбольной команде, ростом он примерно 5 футов 10 дюймов, блондинистые, хорошо постриженные волосы, широкие плечи, узкие бедра и ноги, которые могут пробежать сотню ярдов за десять секунд.

А вот описание данное «Нью-Йорк геральд»:

Есенин выглядит моложе своих 27 лет. В одежде он ничем не отличается от обычного американского бизнесмена, будучи в простом сером твидовом костюме. Хотя он не говорит по-английски, он склонился над своей супругой и с улыбкой одобрял все, что она говорила репортерам. Оба они выглядели искренне влюбленными и не старались скрывать это…

Но семейное счастье или несчастье – это, конечно, хорошо, во все времена журналисты любят преподносить в светских хрониках подробности жизни известных людей. Изумляет другое: никто и не пытается поговорить с поэтом о поэзии. Все словно заранее решили, что ему нечего сказать, и поставили на нем крест. Меж тем я позволю себе привести здесь кусочек письма Сергея Александровича Иванову-Разумнику[80], датированного маем 1921 года, г. Ташкент, в котором Есенин как раз говорит о литературе:

– …Блок – поэт бесформенный, Клюев тоже. У них нет почти никакой фигуральности нашего языка, – пишет С. Есенин. – У Клюева они очень мелкие («черница-темь сядет с пяльцами под окошко шить златны воздухи», «Зой ку-ку загозье, гомон с гремью шыргунцами вешает на сучья», «туча – ель, а солнце – белка с раззолоченным хвостом» и т. д.). А Блок исключительно чувствует только простое слово по Гоголю, что «слово есть знак, которым человек человеку передает то, что им поймано в явлении внутреннем или внешнем».

Дорогой Разумник Васильевич, 500, 600 корней – хозяйство очень бедное, а ответвления словесных образов – дело довольно скучное. Чтобы быть стихотворным мастером, их нужно знать дьявольски. Ни Блок, ни Клюев этого не знают, так же как и вся братия многочисленных поэтов.

Я очень много болел за эти годы, очень много изучал язык и к ужасу своему увидел, что ни Пушкин, ни все мы, в том числе и я, не умели писать стихов.

Ведь стихи есть определенный вид словесной формы, где при лирическом, эпическом или изобретательном выявлении себя художник делает некоторое звуковое притяжение одного слова к другому, т. е. слова входят в одну и ту же произносительную орбиту или более или менее близкую.

Но такие рифмы, какими переполнено все наше творчество: достать – стать, пути – идти, голубица – скрыться, чайница – молчальница и т. д., и т. д. – ведь это же дикари только могут делать такие штуки. Положим, язык наш звучащих имеет всего 29 букв, а если разделить их на однородные типы, то и того меньше будет, но все же это не годится. Нужно если не буквенно, то хоть по смысловому понятию уметь отделять слова от одинаковости их значения.

Поэтическое ухо должно быть тем магнитом, который соединяет в звуковой одноудар по звучанию слова разных образных смыслов. Только тогда это и имеет значение. Но ведь «пошла – нашла», «ножка – дорожка», «снится – синится» – это не рифмы.

Это грубейшая неграмотность, по которой сами же поэты не рифмуют «улетела – отлетела». Глагол с глаголом нельзя рифмовать уже по одному тому, что все глагольные окончания есть вид одинаковости словесного действия. Но ведь и все почти существительные в языке есть глаголы. Что такое синица и откуда это слово взялось, как не от глагола синеется, голубица – голубеется и т. д.

Я не хочу этим развивать или доказывать перед вами мою теорию поэтических напечатлений. Нет! Я единственно вам хочу указать на то, что я на поэта, помимо его внутренних импульсов, имею особый взгляд, по которому отказался от всяких четких рифм и рифмую теперь слова только обрывочно, коряво, легкокасательно, но разносмысленно. Вроде: почва – ворочается, куда – дал и т. д. Так написан был отчасти «Октоих» и полностью «Кобыльи корабли».

Вот с этой, единственно только с этой точки зрения я писал вам о Блоке и Клюеве во втором своем письме. Я, Разумник Васильевич, не особенный любитель в поэзии типов, которые нужны только беллетристам. Поэту нужно всегда раздвигать зрение над словом. Ведь если мы пишем на русском языке, то мы должны знать, что до наших образов двойного зрения: «Головы моей желтый лист», «Солнце мерзнет, как лужа» – были образы двойного чувствования. «Мария, зажги снега» и «заиграй овражки», «Авдотья, подмочи порог» – это образы календарного стиля, которые создал наш Великоросс из той двойной жизни, когда он переживал свои дни двояко, церковно и бытом.

Вот так – целая лекция о секретах ремесла в поэзии. Сразу видно, насколько свободно Есенин играет со всеми этими образами, насколько они им продуманы, прочувствованы, прожиты.

Сергей Есенин никогда не относился к поэтам-лентяям, считавшим, будто стихи им диктуются свыше. Последние обычно отказываются что-либо изменять в написанном под предлогом «так на душу легло». Есенинская оценка творчества поэтов – это, прежде всего взгляд жесткого профессионала практика.

Мария – это церковный день святой Марии, а «зажги снега» и «заиграй овражки» – бытовой день, день таянья снега, когда журчат ручьи в овраге. Но это понимают только немногие в России. Это близко только Андрею Белому[81]. Посмотрите, что пишет об этом Евгений Замятин в своей воробьиной скороговорке «Я боюсь» № 1 «Дома искусств».

Вероятно, по внушению Алексея Михайловича он вместе с носом Чуковского, который ходит, заложив ноздри в карман, хвалит там Маяковского[82], лишенного всяческого чутья слова. У него ведь почти ни одной нет рифмы с русским лицом, это помесь негра с малоросской (гипербола – теперь была, лилась струя – Австрия).

Здесь необходимо пояснить: Замятин написал статью, в которой превозносил поэзию Маяковского: «И по-прежнему среди плоско-жестяного футуристического моря один маяк – Маяковский. Потому что он не из юрких…». Там же: «Лошадизм московских имажинистов слишком явно придавлен чугунной тенью Маяковского. Но как бы они ни старались дурно пахнуть и вопить – им не перепахнуть и не перевопить Маяковского». Термин «лошадизм» приводится как ассоциация к сборнику Шершеневича «Лошадь как лошадь» (1920).

…Простите еще раз, Разумник Васильевич, если как-нибудь приношу вам огорчение. Не люблю я скифов, не умеющих владеть луком и загадками их языка. Когда они посылали своим врагам птиц, мышей, лягушек и стрелы, Дарию нужен был целый синедрион толкователей. Искусство должно быть в некоторой степени тоже таким. Я его хорошо изучил, обломал и потому так спокойно и радостно называю себя и моих товарищей «имажинистами». Помните, я вам кой-что об этом говорил еще на Галерной, 40? И даже в поэме «Сельский часослов» назвал это мое брожение «Израмистил»[83]. Тогда мне казалось, что это мистическое изографство. Теперь я просто говорю, что это эпоха двойного зрения, оправданная двойным слухом моих отцов, создавших «Слово о полку Игореве» и такие строчки, как: «На оболони телегы скрыпать, Рцы лебеди распужени».

Дело не в имажинизме, которое притянула к нам 3. Венгерова[84] в сборнике «Стрелец» 1915 года, а мы взяли да немного его изменили. Дело в моем осознании, преображении мира посредством этих образов. Вспомните: «Как яйцо, нам сбросит слово // С проклевавшимся птенцом…»[85].

Тогда это была тоска «Господи, отелись», желание той зари, которая задирает хвост коровой, а теперь…[86]

Разумник Васильевич Иванов-Разумник (настоящая фамилия Иванов) – русский и советский литературовед, литературный критик, социолог, писатель

Как мы видим, Есенин действительно много работал над стихом, читал других поэтов, вырабатывал собственную концепцию. Еще больше его интересовали любые отклики о нем в зарубежной прессе, особенно после того, как он оттуда вернулся. Добыть подобный материал в то время было сложнее, нежели намыть золото на какой-нибудь сибирской речушке.

– Заговорили о критике. Сергей Александрович очень интересовался статьями о литературе в зарубежных газетах. Яна обещала ему доставать, – вспоминает Бениславская. – Больше всего интересовался статьями и заметками о нем самом и об имажинистах вообще. Поэтому я и Яна доставали ему много газет. Я добывала в информационном бюро ВЧК, а для этого приходилось просматривать целые комплекты «Последних новостей», «Дня» и «Руля».

Впрочем, будет и пресса, будут и научные труды об Есенине. Пока же Айседора обязана добиться перевода и издания стихов Есенина за границей. И вот сначала в газете «Накануне» выходит подборка стихов С. Есенина, после успеха которой Сергей Александрович подписывает договор об издании сборника. Книжка выходит на средства автора, точнее, на средства Айседоры, в ожидании появления которой Есенин заключает договор на издание «Собрания стихов и поэм». Условия прежние.

Опережая события, привожу ответ Горького, когда его спросили о том, как стихи Сергея Есенина принимались читателями в Европе:

«Набросились, как обжоры на клубнику в январе!» – радостно сообщил он.

В общем, полный успех!»

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

15 Ахмет Расим и другие стамбульские журналисты

15 Ахмет Расим и другие стамбульские журналисты Дело было в конце 1880-х годов, в начале деспотичного тридцатитрехлетнего правления султана Абдул-Хамида. Один симпатичный двадцатипятилетний журналист невысокого роста с раннего утра сидел в редакции маленькой газетки

15 Ахмет Расим и другие стамбульские журналисты

15 Ахмет Расим и другие стамбульские журналисты Дело было в конце 1880-х годов, в начале деспотичного тридцатитрехлетнего правления султана Абдул-Хамида. Один симпатичный двадцатипятилетний журналист невысокого роста с раннего утра сидел в редакции маленькой газетки

Глава VI. ЖУРНАЛИСТЫ – ПОДРУЧНЫЕ ПАРТИИ.

Глава VI. ЖУРНАЛИСТЫ – ПОДРУЧНЫЕ ПАРТИИ. Поездка по ночному Ташкенту. – Что такое «не обобщать». – Чудесное превращение генерала де Голля. – Приговор до суда. – Кто такой токарь-лекарь Пупкин? – Путеводитель по цензуре. – Тайны современного талмуда. – Журналист за рюмкой

И. В. ГРУЗИНОВ ЕСЕНИН С. ЕСЕНИН РАЗГОВАРИВАЕТ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ

И. В. ГРУЗИНОВ ЕСЕНИН С. ЕСЕНИН РАЗГОВАРИВАЕТ О ЛИТЕРАТУРЕ И ИСКУССТВЕ Иван Васильевич Грузинов (1893–1942) — поэт, выступал в печати с 1912 года, в 1915–1926 годах выпустил ряд поэтических сборников («Бубны боли», «Избяная Русь», «Малиновая шаль» и др.).Познакомился с Есениным в 1918

Глава 20. Есенин в Херсонской тюрьме

Глава 20. Есенин в Херсонской тюрьме На следующий день я официально отказался от своих прежних показаний. Я выдвинул новую версию, согласно которой я вышел в море с целью «обратить внимание властей на свои неудовлетворительные жилищные условия».Чекисты не поверили моей

Раздел III. Журналисты для Бориса

Раздел III. Журналисты для Бориса Миф о Борисе Березовский совершенно правильно сделал в свое время ставку на журиков.Он умел их не только подкупать, но и совершенно честно очаровывать. Забавную историю рассказала Юлия Латынина Андрею Ванденко лет 10 назад.«Компромата

Глава 2 Зачем ехал и что нашел Есенин в Ленинграде

Глава 2 Зачем ехал и что нашел Есенин в Ленинграде Сначала несколько документов того времени.Из письма поэта Н.К. Вержбицкому, Москва, 6 марта 1925 года: «Пильняк спокойный уезжает в Париж. Я думаю на 2 месяца съездить тоже, но не знаю, пустят или не пустят. Твой Сергей

Глава 2 Есенин и колхозы

Глава 2 Есенин и колхозы Много разного в мемуарах Юрия Либединского, и все же, несмотря на их абсурдность, они заслуживают более пристального внимания. В расширенные и дополненные мемуары Либединский включил фрагмент, на анализе которого следует остановиться особенно

Глава 3 Как Есенин «одарил любовью» Шагала

Глава 3 Как Есенин «одарил любовью» Шагала Один из механизмов рождения лжи о Есенине удается проследить на примере двух зарубежных исследователей его творчества.Сначала профессор славянских языков и литературы Калифорнийского университета в Беркли Симон (Саймон)

Глава 3 Почему Есенин ушел от Айседоры?

Глава 3 Почему Есенин ушел от Айседоры? На этот вопрос по существу ответила Галина Бениславская: не имел морального права Есенин вешать на Айседору своих сестер, своих родителей, строительство нового дома, взамен сгоревшего, и все свои проблемы.Ей было не легче. «Хорошо

Где же фельдмаршал? Н. ВАСИЛЬЕВ, А. ГОВОРОВ, военные журналисты

Где же фельдмаршал? Н. ВАСИЛЬЕВ, А. ГОВОРОВ, военные журналисты Абвер торопится…Огромный город, весь истерзанный и израненный, но не сломленный, ставший символом стойкости и несгибаемого мужества советских людей, медленно возвращался к жизни. После окончания великой

Глава 15. Александр Бовин: «Журналисты на смогли переварить свободу…»

Глава 15. Александр Бовин: «Журналисты на смогли переварить свободу…» Когда я нашел 640-ю комнату в здании газеты «Известия», меня немного смутило, что дверь, на которой красовалась табличка «Бовин А. Е.», была распахнута настежь. Хозяин сидел за столом и, как ни в чем не

Что это за журналисты?!

Что это за журналисты?! Отчасти это в продолжение той темы, которую только что затронул. Был я одно время постоянным экспертом на интернет-ресурсах, телевидении. В какой-то период стал пропускать эфиры, а там нужны стабильные выступления. На «Спортбоксе» иногда продолжаю

Павлова и журналисты

Павлова и журналисты Как мне всегда было жаль, что я не могла зарисовать ее Танца! Это было что-то неповторимое. Она просто жила в нем, иначе не скажешь. Она была самой Душою Танца. Только вот вряд ли Душа выразима словами!.. Наталья Труханова Популярность Павловой возросла

Журналисты

Журналисты Лия Спадони, журналист (Санкт-Петербург) «Наедине с ней я чувствовала себя наедине с вечностью» Лия СпадониВ один из осенних вечеров 2002 года произошла моя первая встреча с Лией Леонидовной Спадони. Обстоятельств, которые помогли мне найти в Петербурге её