ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

В то время когда Саша был так занят подготовкой покушения, что от сна урывал время для занятий, ему предложили перевести для одного сборника статью Карла Маркса о гегелевской философии. Саша взялся за эту работу вместе с Говорухиным. Однако Говорухин оказался плохим помощником: в это время у него голова была занята тем, как быстрее уехать за границу, он ныл больше обычного и проводил время в праздной болтовне. Он пускался в откровения с лицами совсем непосвященными в дело. Когда в одной из французских газет появилось сообщение о том, что покушение готовится на первое марта, он, показывая заметку Чеботареву, спрашивал:

— Может ли это быть, как вы думаете, Иван Николаевич?

— Как знать, — отвечал тот уклончиво.

— А мне кажется, это вполне реально. За шесть лет могли собраться силы, способные подготовить покушение. Почему оно приурочивается к первому марта, тоже ясно: этим будет как бы перекинут мост от одного исторического события к другому. Удобно это еще и потому, что царь первого марта обязательно поедет в собор Петропавловской крепости поклониться праху родителя своего.

— Возможно…

— Да, да, именно так и будет! — все больше входя в азарт, продолжал развивать свою мысль Говорухин. — Вспомните тогда мое слово!

— Ну, что ж, поживем — увидим…

— Да, перед каждой бурей бывает затишье. И сейчас…

В комнату вошел вернувшийся из университета Александр Ильич, и Говорухин смущенно замолчал. Александр, заметив, что он опять лишнее болтал, хмуро спросил:

— Я помешал?

— Нет-нет, — возразил Говорухин, — мы здесь спорили по поводу этой заметки. Ты уже читал ее? Ну, что скажешь?

Саша, не желая говорить на эту тему, не ответил, и Говорухин с фальшивым смешком продолжал:

— Пророки! И откуда только они все это берут?

— Делать им там, за границей, нечего, — глухо сказал Саша, — вот и болтают…

На слове «болтают» он сделал ударение, и так недвусмысленно взглянул при этом на Говорухина, что тот опустил глаза. После неловкого молчания Саша спросил:

— Перевод принес?

— Нет еще. Туго что-то у меня идет.

— Почему? Ты же лучше меня немецким владеешь!

— Путаная статья…

— С этим я не могу согласиться: статья очень глубокая и написана, как и все работы Маркса, с железной логикой. — Саша помолчал, продолжал: — Я просил бы тебя ускорить перевод. Мне очень не хочется оказаться в положении человека, не сдержавшего слова. Тем более что я этому делу придаю особое значение.

Еще несколько раз пришлось Саше напомнить Говорухину, прежде чем он отдал ему свою часть перевода. Сделал он это так небрежно, что Саше стыдно было относить статью составителям сборника. Сроки тоже истекали, и он решил прибегнуть к помощи Ани. Он рассказал ей, как было дело, и попросил отредактировать перевод Говорухина да и ту часть статьи, над которой работал сам.

— Ты лучше, чем я, владеешь словом. Ты ведь и сама пишешь! И, как я уже говорил, у тебя получается довольно неплохо. Я до сих пор очень живо помню твой рассказ о девочке. И стихотворение «Волга» у тебя вышло хорошее…

— Полно тебе! — зарделась от похвалы Аня.

— Я повторяю только то, что уже говорил.

— Да я и не отказываюсь. Я только боюсь, что не справлюсь…

— Справишься!

— Хорошо. Я попробую.

— Только, пожалуйста, сделай это не позже двадцатого.

— Постараюсь.

Аня трудилась честно, но закончила работу только 24 февраля. В тот же день Саша отнес статью составителю сборника.

2

Подготовка покушения забирала у Александра Ильича много сил. Но его тяга к пропаганде революционных идей среди рабочих была так велика, что он выкраивал время и для нее. Именно этой осенью Саша вместе со своими друзьями по «Союзу землячеств», приступил к организации рабочих кружков в Галерной гавани на Васильевском острове. На эти кружки он смотрел как на школу классового воспитания пролетариата.

Занятия велись нелегально. Кружки приходилось разбивать на маленькие группки: так было легче соблюдать конспирацию. Участники кружков не знали фамилий своих руководителей, что делалось из опасения нарваться на провокатора. Александр Ильич назывался «Ильичем», «Иннокентием Васильевичем» и другими кличками. Этой своей работе он придавал громадное значение и благодаря максимуму проявленной им энергии в короткий срок достиг больших результатов. Он составил примерную программу занятий, передал ее своему земляку Драницыну и другим товарищам, привлеченным им к занятиям с рабочими. Так, по сути дела, Александр Ильич создал целую группу пропагандистов, в которую входили М. Драницын, А. Милеев и ряд других его товарищей.

Занятия с рабочими Александру Ильичу очень нравились. К нему, в свою очередь, рабочие тоже относились с большим уважением, так как он мог о самых сложных и запутанных вещах говорить просто и ясно. Он читал рабочим произведения Маркса и Энгельса, рассказывал о том, как пролетариат других стран борется за свои права. Рабочие говорили, что нужно покончить с полицейским произволом. Больше всего рабочих возмущало то, что каждый городовой, как говорили они, имеет право бить их по морде — и тащить в участок. Они политический гнет чувствовали, как заметил Саша, значительно сильнее, чем экономический. Правительство и полицию они считали большими своими врагами, чем хозяев. Сделал Саша и еще одно открытие: основная масса рабочих отрицательно относилась к террору, хотя среди них и были ярые сторонники его.

Систематические занятия по строгой программе было очень трудно наладить, как Саша ни старался это сделать. Нередко случалось, в комнату заваливался подвыпивший приятель какого-нибудь кружковца, удивлялся: «Что это вы, братцы, такие скучные сидите? Одним чайком пробавляетесь? Не послать ли в трактир за водкой, а?» Выпроводить гостя, не вызвав никаких подозрений, было нелегко, и часто в таких случаях приходилось прекращать занятия.

Рабочие рассказывали о порядках на своих заводах. Просили совета: как им поступать? Говорили они о длинном рабочем дне, о малых заработках, о штрафах, отнимавших у них последние гроши. После таких Естреч с рабочими Саша, вернувшись домой, долго не мог успокоиться. Он вновь и вновь передумывал мучивший его вопрос: какой же путь борьбы правильный? Пропаганда среди рабочих марксистского учения, в котором так научно обоснованно излагается теория классовой борьбы, так убедительно доказана неизбежность гибели капитализма, или же подготовка террористических актов? Или нужно делать и то и другое?

3

В департаменте полиции был так называемый «черный кабинет». Ни одно письмо «подозрительного» не выходило из Петербурга, не побывав прежде в грязных руках чиновников этого учреждения чужих тайн. Отобранные конверты просматривались на свет, вскрывались, и коль в письме усматривалось что-то предосудительное, с него тут же снималась копия, производились на квартирах адресатов обыски, а нередко и аресты.

20 января 1887 года в руки чиновника «черного кабинета» попало письмо без обратного адреса и с неразборчивой подписью, отправляемое студенту Харьковского университета Ивану Платоновичу Никитину. В письме были такие строки: «…Возможна ли у нас социал-демократия, как в Германии? Я думаю, что невозможна; что возможно — это самый беспощадный террор, и я твердо верю, что он будет и даже не в продолжительном будущем; верю, что теперешнее затишье — затишье перед бурею. Исчислять достоинства и преимущества красного террора не буду, ибо не кончу до скончания века, так как он мой конек, а отсюда, вероятно, выходит и моя ненависть к социал-демократам.

10-го числа из Екатеринодара получена телеграмма, из коей видно, что там кого-то взяли на казенное содержание, но кого, — неизвестно, и это нас довольно сильно беспокоит, т. е. меня, ибо я вел деятельную переписку с Екатеринодаром и потому беспокоюсь за моего адресата, ибо если он тово, то и меня могут тоже тово, а это нежелательно, ибо поволоку за собой много народа очень дельного.

Р. S. Спроси у Б., что он сделал с теми деньгами, которые он собирал для «бедного…» по листику, полученному им от меня в Екатеринодаре».

Восемь дней чиновники департамента полиции ломали головы, силясь установить петербургский адрес автора письма, но так и не смогли ничего сделать. 28 января в Харьков направили запрос: выяснить — и как можно быстрее! — личность студента Никитина и его адресата.

Шли дни, недели, а из Харькова ни слова. Департамент полиции шлет новый запрос, требуя ускорить ответ.

4

С первых же дней создания группы Александр Ильич начал думать о программе. Он часто спорил с товарищами о том, под каким флагом нужно выступать. Споры эти носили довольно противоречивый характер, ибо единства взглядов по теоретическим вопросам участников группы не было, хотя все они и признавали тактику народовольцев — систематический террор — правильной. В это время не только Александр Ильич был под влиянием идей марксизма, но их разделяли и другие участники заговора: Говорухин, Лукашевич, Генералов и Осипанов. Лукашевич читал Маркса и Энгельса. Он говорил Саше, что путь к исканию истины могут указать революционерам только труды Маркса и Энгельса. Генералов проштудировал работу Г. В. Плеханова «Наши разногласия», и у него появилось желание обстоятельнее познакомиться с трудами Маркса. Саша достал ему нужные книги, и он просиживал за ними ночи напролет. Говорил восхищенно, что ничего интереснее и умнее не читал в своей жизни, ругал народников, называя их путаниками. Прочитав 1-й и 2-й тома «Капитала», он согласился, что капитализм в России исторически неизбежен.

В это время в Петербурге вела очень деятельную пропаганду идей марксизма социал-демократическая группа Дмитрия Благоева, с которой был связан Орест Говорухин, братья Хлебниковы и другие студенты Петербургского университета.

Благоевцы выступили со своей программой, в которую было включено много положений из программы группы «Освобождение труда», выработанной в 1884 году. В своей программе петербургские социал-демократы отмечали, что «русское государство с отменой крепостного права вступило на тот же путь экономической конкуренции, что и Западная Европа. Капитализм у нас уже зародился и растет».

В программе благоевцев указывалось: «Относительно политического террора как системы вынуждения уступок у правительства мы должны сказать, что при настоящих условиях, при отсутствии прочной рабочей организации, могущей непосредственно поддержать эффект террористического факта, мы не признаем продуктивности террора». Однако, отрицая террор как систему, благоевцы находили возможным пользоваться им в некоторых исключительных случаях.

Александр Ильич очень внимательно изучал и программу группы «Освобождение труда», в которой Плеханов, делая уступку народничеству, имевшему в то время сильное влияние на молодежь, отмечал, что в боях с правительством рабочие могут прибегать и к «террористическим действиям, если это окажется нужным в интересах борьбы».

В середине февраля на квартире у Александра Ильича собрались Лукашевич, Говорухин и студент Сосновский — участник экономического кружка, помогавший группе в кое-каких мелких делах. Обстоятельно обсудили еще раз основные положения программы, намеченные Ульяновым.

У Александра Ильича была изумительная память: он свои тезисы мог по нескольку раз повторять, не изменяя ни слова, точно по записке. И когда все было обговорено, он вышел в другую комнату и, буквально не отрывая пера от бумаги, написал за каких-то полчаса весь текст программы.

«По основным своим убеждениям мы — социалисты», — вернувшись, начал читать Александр Ильич. — «И народники», как это было в программе Исполнительного Комитета, я опускаю.

— Правильно! — одобрил Лукашевич. — Читай дальше.

— «Мы убеждены, что материальное благосостояние личности и ее полное всестороннее развитие возможны лишь при таком социальном строе, где общественная организация труда дает возможность рабочему пользоваться всем своим продуктом и где экономическая независимость личности обеспечивает ее свободу во всех отношениях…»

Пункт за пунктом читал Саша, и товарищи все больше удивлялись: неужели это все он написал за то время, пока они пили чай? Программа, как и хотели все, была действительно попыткой объединения народовольцев и социал-демократов. Саша, отвергая неясные, расплывчатые формулировки программы Исполнительного Комитета о «санкции народной воли в общественных формах жизни», писал: «К социалистическому строю каждая страна приходит неизбежно, естественным ходом своего экономического развития, он является таким же необходимым результатом капиталистического производства и порождаемого им отношения классов, насколько неизбежно развитие капитализма, раз страна вступила на путь денежного хозяйства».

Однако наряду с этим марксистским положением Александр Ильич допускает возможность «более прямого перехода к социалистической организации народного хозяйства», соглашаясь тем самым с народниками в том, что Россия может перейти к социализму, минуя капитализм.

На первый план в программе, повторяя ошибку народников, выдвигается крестьянство; как наиболее значительная общественная группа. «Оно сильно, — утверждает Александр Ильич, — не только своей численностью, но и сравнительной определенностью своих общественных идеалов… Крестьянство еще прочно держится общинного владения землей, а его несомненная привычка к коллективному труду дает возможность надеяться на непосредственный переход крестьянского хозяйства в форму, близкую к социалистической».

Но несмотря на то, что Александр Ильич отдавал дань еще очень живым традициям народников с их верой в то, что крестьянская община является зародышем социализма, он утверждает и марксистское положение о роли рабочего класса в предстоящей социальной революции. Он пишет, что рабочий класс по своему экономическому положению является естественным носителем социалистических идей. «Рабочий класс будет иметь решающее влияние не только на изменение общественного строя, борись за свои экономические нужды, но и в политической борьбе настоящего он может оказывать самую серьезную поддержку, являясь наиболее способной к политической сознательности общественной группой. Он должен поэтому составить ядро социалистической партии, ее наиболее деятельную часть, и пропаганде в его среде и его организации должны быть посвящены главные силы партии».

Получалось: хотя Александр Ильич ставил в программе на первое место крестьянство, но роль рабочему классу в предстоящей революционной борьбе он отводил более значительную. В этом он, по сравнению с программой Исполнительного Комитета, сделал очень большой шаг вперед.

Как окончательные требования, необходимые для «обеспечения политической и экономической независимости народа и его свободного развития», Александр Ильич выдвигал следующие:

«1. Постоянное народное представительство, выбранное свободно, прямой и всеобщей подачей голосов, без различия пола, вероисповедания и национальности и имеющее полную власть во всех вопросах общественной жизни.

2. Широкое местное самоуправление, обеспеченное выборностью всех должностей.

3. Самостоятельность мира, как экономической и административной единицы.

4. Полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и передвижений.

5. Национализация земли.

6. Национализация фабрик, заводов и всех вообще орудий производства.

7. Замена постоянной армии земским ополчением.

8. Даровое начальное обучение».

Требования эти были сформулированы Александром Ильичем с учетом программы Исполнительного Комитета, группы «Освобождение труда» и группы Благоева. Влияние марксистских идей на его программу очевидно. Александр Ильич и сам отмечает: «Что касается до социал-демократов, то наши разногласия с ними кажутся нам очень несущественными и лишь теоретическими… На практике же, действуя во имя одних и тех же идеалов, одними и теми же средствами, мы убеждены, что всегда будем оставаться их ближайшими товарищами».

Состояние здоровья Шевырева настолько ухудшилось, что врачи в один голос требовали, чтобы он немедленно уезжал на юг. Ульянов, видя, как он похудел, как он надрывно кашляет, тоже настоятельно советовал уезжать. Но Шевырев не хотел этого делать до тех пор, пока вся подготовка к покушению не закончена. Наконец его упорное нежелание уезжать без всякой на то видимой причины начало казаться старшему брату и сестрам, жившим в Петербурге, подозрительным. Болезнь и нервное перенапряжение измотали силы Шевырева. Но когда Ульянов сказал, что ему лучше уехать, он возразил:

— За две недели я не умру! А то уеду, а вы еще вздумаете отложить дело до осени. Нет. Лучше я, батюшка, ноги протяну…

— Есть еще одно обстоятельство, о котором я не хотел тебе говорить…

— А именно? — насторожился Шевырев. — Именно?

— Твой отказ уезжать без веской причины может быть опасно истолкован.

— Кем? Кем это?

— В первую очередь твоим братом и сестрами. Это попадет в уши дворнику и от него — в охранку. Я даже не уверен, что это уже не сделано. Ты ведь сам говоришь, что за тобой значительно усилилась слежка. И получится: на ход событий ты уже особого влияния не окажешь, ибо все дело довольно хорошо поставлено, а охранка насторожится…

После долгих споров Шевырев сдался:

— Да, ты прав, мне нужно уезжать. Но я это сделаю только при одном непременном условии: ты дашь слово, что дело ни под каким видом не будет отложено до осени!

— Я обещаю.

5

В двадцатых числах февраля состоялась вечеринка. На ней были Канчер, Горкун и член экономического кружка Иванов. Было, как и водится, изрядно выпито, много произнесено речей. Канчер говорил громче всех и больше всех. Горкун вторил ему.

— Господа, прошу особого внимания! — кричал Канчер, проливая вино из рюмки. — Предлагаю тост! Господа! Мы пили за тех, кто сложил головы за народ! Так давайте же выпьем за тех, — он сделал паузу, выразительно переглянулся с Горкуном, — кто поднял их боевое, обагренное кровью знамя! За тех, кто, не щадя жизни своей, идет в бой! Кто решил погибнуть за народ!

— А что, — кинулся Иванов к Канчеру с расспросами, — какое-то дело готовится? Серьезное? Большое? Я так и предчувствовал! Ведь идея центрального террора прямо в воздухе носится! Здорово! Это потрясет всю Россию!

— Постой, — вяло возражал Канчер, открыто рисуясь, — я ничего не сказал.

— Как?! Ты берешь свои слова обратно? Господа!

— Да помолчи ты! — упрашивал Канчер расшумевшегося Иванова.

— Значит, готовится дело? Господа, дело готовится! Я это предвидел! Я это предчувствовал! Да здравствует «Народная воля»! Ура! Я предлагаю тост за новых героев!

Все кинулись чокаться с Канчером и Горкуном. Приятели с ложной скромностью принимали восторги пьяной компании, но еще более открыто в речах своих говорили о подготовке покушения. Иванов был человеком любопытным, назойливым и страшно болтливым. За это Ульянов не любил его и ни в какие разговоры с ним не вступал.

— От этого болтуна, — говорил он, — нужно держаться подальше.

На второй же день после пирушки член экономического кружка Погребов, не принимавший никакого участия в подготовке покушения, встретил на улице мчавшегося куда-то на санках Иванова. Заметив Погребова, Иванов окликнул его и, выскочив на ходу из санок, принялся тут же, на виду у прохожих, рассказывать:

— А знаешь, на днях будет большое дело, террористическое…

— Что ты! — испугался Погребов.

— Нет-нет! Это точно! Это совершенно точно! Я слышал от самих участников! Дело это потрясет всю Россию! Все перевернется…

— Постой! Погоди! — взмолился Погребов. — Зачем ты мне это говоришь?

— Как? Ты не хочешь знать?

— Мне незачем это знать! — справившись с первой растерянностью, так сердито отчеканил Погребов, что Иванов замолчал. — И вообще о таких делах нужно молчать. Тем более на улице. Честь имею, — поклонился Погребов, поспешно уходя.

Это предупреждение Погребова, конечно, не вразумило Иванова, и он продолжал болтать, что еще больше усиливало слухи о готовящемся террористическом акте. Слухи дошли до охранки. Так что даже в том случае, если со стороны Иванова не было прямого доноса, его «деятельность» сыграла на руку полиции.

6

Анна Андриановна Сердюкова познакомилась с Андреюшкиным, когда он еще учился в гимназии. Она была народной учительницей, но потом школу оставила и занималась только частными уроками. Несмотря на то, что Пахом был значительно моложе ее, между ними установились дружеские отношения. Когда Андреюшкин уехал в Петербург, завязалась деятельная переписка. Письма Пахома были обстоятельные и явно с политическим уклоном. Это настораживало Сердюкову и, когда она получила письмо с описанием добролюбовской демонстрации, решила не отвечать ему: слишком уж открыто он возмущался действиями правительства.

Не дождавшись ответа на это свое письмо, Андреюшкин не успокоился: он отправил второе, в котором спрашивал, чем объясняется ее молчание. Не получила ли она его письма или же не согласна с ним? В конце стояла приписка: «Р. S. Если получите мое письмо и в нем не будет обозначено или число, или город, или не будет подписи, согрейте его на лампе и прочтите то, что вырисуется. И потом сожгите!» Сердюкова хорошо понимала, что это значит, к чему может привести подобная переписка: если Пахом не стеснялся в открытом письме ругать власти на чем свет стоит, то что же он химическими чернилами напишет? Она не знала, что ей делать: и отказываться от переписки не хотелось, и продолжать ее было опасно.

В начале февраля Сердюкова зашла к одним знакомым, и те ей сказали: получены известия, что Пахом якобы арестован. За что, никто не знал. Вернувшись домой, она нашла письмо от него. Подписи нет, текст самый безобидный: о новых книгах, о погоде, что значило — письмо нужно прогреть. Закрыв дверь и занавесив окна в комнате, она дрожащими руками поднесла листок к стеклу лампы, прочла проступивший текст: «Я поступаю в партию «Народная воля» и отдаю себя в ее полное распоряжение…» Так вот она, причина ареста! Анна Андриановна поспешно зажгла спичку и поднесла ее к листу…

Мать Андреюшкина жила в станице. Была она неграмотной, и когда получала от него письмо, то ехала в город, к Сердюковой, прося ее прочесть и отписать ему. Слух об аресте сына дошел и до нее, но вслед за этим известием прибыло письмо, из которого было ясно, что с ним ничего не случилось. Обрадованная мать помчалась в Екатеринодар показать его Сердюковой и попросить ее написать ответ. Это было сделано, а на второй день Анна Андриановна получила от него письмо, в котором он сообщал, что заболел тифом и его отправляют в больницу. Матери просил ничего об этом не говорить. Анна Андриановна перевернула листок и глазам своим не поверила; «Я прошу вас быть моей женой…» Да что это, галлюцинации? Нет, зрение ее не обманывает. Но что ж это ему в голову пришло? Ведь она старше его на шесть лет. Она никакого повода ему не давала. Она просто, видя, как тоскует по нему мать, старалась относиться к нему, как к брату…

Всю ночь Анна Андриановна не могла сомкнуть глаз. Она перебирала в памяти все свои встречи с ним, стараясь понять, почему он вдруг решил просить ее руки. Да, он ей нравился. Высокий, статный, темно-русые вьющиеся волосы, горячие карие глаза — отец его был греком — и взгляд, всегда устремленный куда-то вдаль. Но он ведь по сравнению с ней был юнцом. У него, при всей его начитанности и развитости, совсем, как ей казалось, отсутствовал здравый смысл: он очертя голову мог полезть в самое опасное дело! Она хорошо помнит, как отговаривала его от затеи взорвать гимназию… А если бы ему тогда удалось это сделать?.. Вспомнить страшно! И матери ему не жаль и ее не жаль: вступил в партию, взялся за какое-то рискованное дело и в то же время хочет связать свою жизнь с ее жизнью… Нет, непостижимой души человек!

Письмо Анна Андриановна спрятала на груди. Перед утром она забылась в тяжелой дремоте и, очнувшись, не могла понять, снилось ли все это ей, или она действительно получила такое письмо. Она достала письмо, принялась перечитывать его и увидела: на чистой стороне листа еле заметно проступили буквы. Она кинулась к лампе, прогрела письмо и прочла: «Должно быть покушение на жизнь государя. Я в числе участников. Смотрите не влопайтесь. Не пишите даже о своем согласии». Нет, он или с ума сошел, или же действительно заболел тифом и написал все это в бреду. Покушение на царя! Он принимает участие… И что это значит: «смотрите не влопайтесь»? Что ей грозит? Что ей делать, чтобы избежать опасности? Не писать ему? Так зачем же он добивается ее руки? Нет, от всего этого сумбура она сама сойдет с ума.

«Что делать? Что делать? — спрашивала себя Анна Андриановна. — Как его спасти? Поехать и рассказать матери? А если там ничего нет и все это просто бред больного, то в какое положение она поставит себя? И вдруг все это правда?..»

Узнав, что Шевырев уезжает, Канчер обрадовался: значит, так и вышло, как он предполагал, — поболтали и забыли. Но радость его была преждевременной: перед отъездом Шевырев зашел к Канчеру и Горкуну на квартиру вместе с Лукашевичем, сказал:

— Теперь вам задания будет давать Лукашевич. Что он скажет, все делайте! Понял, батюшка?

Канчер, не ожидавший такого оборота дела, принялся было путано говорить о своих убеждениях, о своем отношении к террору, но Шевырев круто оборвал его.

Когда Лукашевич передал этот разговор Ульянову, тот принялся шагать по комнате, что было признаком его сильного волнения.

— Я несколько раз, — с несвойственным ему раздражением начал он, — говорил Шевыреву: Канчер и Горкун не внушают мне доверия! Он упрямо стоял на своем.

7

— Василь Денисыч, вы к Говорухину заходили?

— Нет. И не пойду.

— Поссорились?

— Нет, я ни с кем не ссорюсь. Иногда хочу повздорить и… — Генералов развел своими ручищами и улыбнулся, — не получается как-то… Не получается, и сказке конец.

— Так что ж вы с Орестом Макарычем не поделили?

— Больно мрачное у него, Александр Ильич, расположение духа. Посидишь часик-другой — ей-богу, правду говорю, — и волком выть хочется, и то плохо, и там просвета не видно, и из этой затеи ничего не выйдет. Одно слово, ложись в гроб и помирай. А я, знаете, такой уж человек; мне муторно становится от могильных сказок. Ага! Вот я и перестал бывать у него… И коль зашел об этом разговор, то я всю сказку изложу: не нравится мне, что он… Откровенно говорить, а?

— А как же иначе?

— Не верит он в наше дело. Вот где корень всей сказки. И говорит много…

Генералов был прав: оживление Говорухина, по мере того как дело приближалось к концу, сменялось унынием, а потом и тупым отчаянием.

Постоянное нытье Говорухина, его болтовня мешали работать и другим. Это заставило Ульянова пойти на крайнюю меру: он заложил свою золотую медаль, полученную в университете, за сто рублей и отдал деньги Говорухину, чтобы тот смог уехать за границу. Говорухин с нескрываемой радостью забрал эти последние деньги у группы и поспешно начал собираться. План у него давно уже был выработан: он доедет до Вильно, там получит паспорт — а возможно, и немного денег — и спокойно махнет через границу. Чтобы охранка, следившая за ним, сразу же не кинулась на розыски, он хозяйке сказал, что ложится в больницу. Шмидовой заготовил письмо, в котором сообщал: «Если отыщут мой труп, то я прошу никого не винить в моей смерти». Подписался так: «О. М. Г. Угадаете?»

— Из Вильно я отошлю это письмо на твой адрес, — говорил он, прощаясь с Александром Ильичем на Варшавском вокзале. — А тебя прошу: отправь его через несколько дней по городской почте. Пока полиция будет искать мой труп, я переберусь через границу. Ну, Александр Ильич, не поминай лихом…

— Счастливо… доехать, — тихо отвечал Саша.

— Эх… Никак не могу я смириться, что ты остаешься. Тебе — я сердцем это чувствую! — нужно уезжать.

— Давай не будем ворошить то, что решено.

— Но ведь ты идешь на верную гибель!

— Я это знал, когда брался за дело.

— Непостижимый ты человек! — вырвалось у Говорухина. — И если мне и жаль кого-то покидать в этой богом проклятой России, так тебя. Утешаю себя только одним: мы еще встретимся!

Вернувшись домой, Саша долго шагал по своей большой и пустой, как сарай, квартире. Он хорошо понимал, что Говорухину лучше было уехать, а сердце что-то щемило: вот выбыл еще один из строя. Теперь все дела невольно переходят в его руки: и руководство метальщиками, и печатанье программы, и выпуск листовки, если покушение удастся. Листовку эту он уже составил, все одобрили ее, после чего он выучил ее на память и уничтожил. Лукашевич хотя и здесь, но держится в стороне и если бы он завтра, положим, куда-то тоже уехал, то все дело остановилось бы. Но стоило ли в таком случае затевать его? Стоило ли тратить на него столько времени и сил?

Тянуло побыть на людях, а в этот вечер, как на грех, никто не появлялся. Идти к Ане ему не хотелось: с ней только растравишь душу разговорами о доме. Последнее время он совсем почти не писал матери: не поднималась рука лгать, что у него все хорошо. Гнал от себя мысли и о том, как мать примет известие о его участии в покушении на царя. Как все отразится на судьбе родных. Володя в этом году кончает гимназию — он тоже кандидат на золотую медаль! — и ему будет трудно. Но разве ему, Саше, легко? И разве он имеет право покой семьи ставить выше судьбы народа?

В дверь кто-то постучал.

— Войдите! — обрадованно крикнул Саша.

— Это я…. гм… — бормотал дворник Матюхин. — Хозяйка говорит, зайди, может, какая надобность есть…

— Благодарю вас. Мне ничего не нужно.

— Господин Чеботарев, значит, уехал?

— А разве он вам об этом не заявлял?

— Заявлял… Да иногда случается: заявит, а живет… гм… Вы, сказывала хозяйка, тоже ищете комнату?

— Да. А у вас что, есть адрес?

— Нет. Это я так… по долгу службы… С нас ведь такой строгий спрос — беда! Просто не служба, а каторга. А платят что? Сказать вам, так не поверите. А у меня старуха больна, ноги отнялись; дочка с двумя ребятишками из Владимира возвернулась. Муж ее на ткацкой работал, пришло в голову бунтовать. Посадили. Здоровье слабое, и отдал он за решеткой богу душу… Мне и так солоно ото всего этого, а пристав чуть что — кулаком по столу: щенков бунтовщика пригрел! Я тебе, мол… и все такое подобное…

От Матюхина несло водкой. Это значило: он будет изливать душу до тех пор, пока не получит на опохмел. Саша дал Матюхину денег на бутылку, и у того вмиг прошла охота жаловаться на свою судьбу.

После того как Саша принял активное участие в подготовке покушения, он редко посещал экономический кружок. Со времени ареста Никонова и совсем почти не показывался там. Но в этот вечер у него так тяжело было на душе, что не знал куда деваться. Вспомнив, что в пятницу занятия кружка, пошел туда. Весь вечер просидел, не проронив ни слова. Все знали, что он не из говорливых, и никто этому не удивился. Но вид его многих поразил. По пути домой Елизаров и Чеботарев, заметив, что у него какая-то тяжесть на душе, завели его в кофейню на Невском. Но Саша, выпив кофе, стал прощаться.

— Куда же вы, Александр Ильич? — взмолился Марк Елизаров. — Я вас вечность не видел! Посидите, ради бога!

— Да и я по вас скучаю, — поддержал его Чеботарев, — расскажите хоть, как вы там обитаете один? Я думал, вы уже перебрались куда-то на новое место….

— Делал попытки, но неудачно. А тут срок уплаты подошел… В этом месяце придется лучше поискать.

Саша посидел еще несколько минут, разговор не вязался, и он, сказав, что у него есть спешное дело, ушел.

— Заметили ли вы, Марк Тимофеевич, какое у него странное было выражение лица?

— Да, да, — подтвердил Елизаров, — я тоже, глядя на его лицо, не мог отделаться от какого-то странного чувства…

— Может, у него какое-то горе стряслось? — высказал предположение Чеботарев. — Помните, какой он был, когда умер отец?

8

Андреюшкину и Генералову Ульянов сказал, что вместе с ними на Невский выйдет еще один метальщик, привлеченный к делу Шевыревым и Лукашевичем. Но кто он, как его фамилия, им никто не говорил. Они понимали, что делалось это из конспиративных соображений, и не настаивали на знакомстве. После того как уехал Шевырев, а за ним и Говорухин, Ульянов сказал Лукашевичу:

— Мне кажется, пора свести метальщиков.

— Да. Но как это лучше сделать?

— Пусть встретятся где-нибудь по паролю. Это самое надежное.

На второй же день Ульянов дал пароль Андреюшкину, рассказал ему, о чем нужно договориться с Осипановым, и тот вместе с Генераловым пошел на свидание. Встреча была назначена на Михайловской улице в Варшавской кондитерской. Осипанов должен был сидеть там за стаканом кофе. На столе перед ним — шапка, а в шапке — белый платок. Генералову и Андреюшкину нужно было сесть возле этого столика и потребовать чаю.

Когда Андреюшкин и Генералов зашли в кондитерскую, за одним из столиков они увидели брюнета среднего роста, коренастого, крепко сложенного. Выбрав удобную минуту, Андреюшкин спросил:

— Вы не скажете, сколько времени?

Человек пристально посмотрел своими косыми глазами на Андреюшкина, пододвинул к себе шапку с платком и только после этого достал из кармана часы, ответил на пароль:

— Семь или восемь, но у меня часы отстают на тринадцать минут.

Друзья выпили чай, Осипанов — свой кофе и первым вышел из кондитерской. Генералов и Андреюшкин пошли за ним. Около университета познакомились и, гуляя по набережной, наметили было совершить покушение возле манежа, но Осипанов доказал, что это неудобно.

— Я много думал и нахожу, что лучше всего сделать это на Невском. Там всегда много народу, и наше присутствие никому не кинется в глаза. Если на Невском не удастся сделать нападение, то тогда перейдем на Екатерининский канал.

— На Екатерининский канал? — удивился Андреюшкин. — Но ведь там же была и Перовская…

— И что же? Это самое удобное место, ибо шпикам и в голову не придет, что бомба может взорваться точно на том месте. Ну, а если и на Екатерининском канале не удастся, тогда перейдем на Большую Садовую. Я еще не знаю сигнальщиков, а между тем от них наполовину будет зависеть дело.

— Да-а… — сбив кубанку на лоб и почесав затылок, вздохнул Генералов. — Мы хотя и знаем их, но… Не та сказка! Верно, говорю, Пахом?

— Верно, Но без сигнальщиков нам тоже трудно будет. А других где же теперь взять?

Вместе с Лукашевичем 21 февраля у себя на квартире Александр Ильич привел снаряды в боевую готовность. Канчер и Волохов отнесли их к Генералову и Андреюшкину.

В эти же дни Ульянов собрал всех членов первой боевой группы на квартире Канчера. Он еще раз объяснил им устройство бомб и их действие и прочел программу террористической фракции. Осипанов взялся руководить операцией и предложил свой план действия. Он торопился с выходом на Невский: как стало известно, царь собирался уезжать на юг.

Конец февраля и начало марта были днями панихид по убитому народовольцами императору Александру II и торжеств по восшествию его преемника на престол. 24 февраля — царский день. Императора ждали в Исаакиевском соборе. Осипанов под наблюдением Ульянова вставил в снаряды запалы, и группа ушла на Невский. У собора все было приготовлено к торжественной встрече царя, но он почему-то не появлялся. Осипанов подошел к одному околоточному надзирателю — собор был окружен плотным кольцом полицейских, — спросил:

— Что это так народу много скопилось у собора? Не его ли императорское величество государь соизволит приехать?

— Так точно. Нам приказано ждать…

— Почему же он не приезжает?

— Не могу знать.

— Может, его уже и не будет?

— Как знать…

Дело клонилось к вечеру, народ стал расходиться, а когда стемнело, сняли и охрану. Раздосадованный Осипанов подал знак отправляться по домам.

27 февраля — это был уже второй день выхода метальщиков на улицу — из Харькова сообщили в департамент полиции, что «студент Никитин по предъявлении ему копии письма заявил, что оно получено от знакомого ему студента Петербургского университета Андреюшкина».

В тот же день директор департамента П. Дурново послал полученные сведения градоначальнику Грессеру с просьбой «учредить непрерывное и самое тщательное наблюдение» за Андреюшкиным. Он указывал также, что Андреюшкин и «ранее был замечен в сношениях с лицами, политически неблагонадежными». Грессер приставил к Андреюшкину двух агентов и уже 28 февраля писал Дурново: «…установлено, что Андреюшкин вместе с несколькими другими лицами с двенадцатого до пятого часу дня ходил по Невскому проспекту; причем Андреюшкин и другой неизвестный несли под верхним платьем какие-то тяжести, а третий нес толстую книгу в переплете».

Из Этого донесения петербургской охранки видно: поводом для установления наблюдения за участниками покушения послужило письмо Андреюшкина к студенту Никитину. Но хотя агенты и заметили, что Андреюшкин и его друзья несли какие-то тяжести, им и в голову не приходило, что то были бомбы, а потому они и не арестовали их.

Осипанов хорошо понимал, что ежедневное дежурство на Невском проспекте может привлечь внимание охранки, но при создавшихся обстоятельствах по-другому организовать нападение было невозможно. Он приказал всем вести себя так, точно они не знают друг друга. Но именно это и заставило агентов прийти к выводу, что они в сговоре и явно что-то замышляют, так как знакомство их было установлено в первый же день наблюдений. Каждое утро Осипанов внимательно просматривал «Правительственный вестник». 28 февраля рядом с заметкой «О дозволении погребать умерших во время сильных летних жаров по истечении одних суток со времени смерти» он прочел такое сообщение: «Министр императорского двора имеет честь уведомить гг. первых и вторых чинов Двора и придворных, кавалеров, что 28-го сего февраля имеет быть совершена в Петропавловском соборе панихида по в Бозе почивающем императоре Александре II, после заупокойной литургии, которая начнется в 10 часов утра». Он был уверен, что царь тоже приедет в собор Петропавловской крепости на панихиду, и весь день продежурил там. В 17 часов по Аничковому мосту проехала императрица Мария Федоровна, а царь так и не появился на Невском. Агенты видели, как Осипанов что-то сказал Андреюшкину и Генералову, и все они ушли по домам. Агенты довели их до квартир и, убедившись, что они никуда уже не пойдут, поспешили доложить обо всем замеченном начальству.

Первого марта арестовали Андреюшкина и Генералова, собственно так, ради профилактики. Но когда при обыске у них обнаружили бомбы, начался страшный переполох. Агенты кинулись арестовывать всех, кто ходил вместе с ними по Невскому.

9

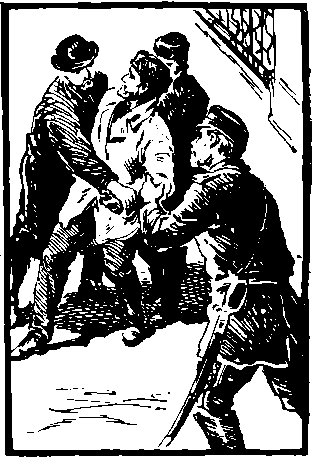

Дюжий верзила схватил Осипанова сзади за руки и с полицейской ловкостью вывернул их. Другой забежал вперед, испуганно крикнул, увидев, что Осипанов рванулся, силясь высвободить руки:

— Варламов, держи! Ах, господи, да покрепче… Вот так, — облапив Осипанова и шаря по карманам, командовал он.

— Куда лезешь? — двинул его ногой Осипанов. — Пусти руки!

— Варламов, держи! Городовой! Сюда! Держи, Варламов!

— Да ты свое делай!

— Молодой человек, вам лучше будет, стойте смирно, — вновь принимаясь обшаривать карманы, говорил второй и, не найдя ничего, спросил:

— Где револьвер?

— Пустите руки!

— Так нет оружия? — спросил Варламов, готовый отпустить руки.

— Держи, держи!

Подбежал городовой и, не спрашивая, в чем дело, — он был предупрежден агентами, — засвистел, грозно произнес:

— Господин студент, пожалуйте в участок.

— Что я сделал противозаконного?

— Пожалуйте, там разберутся.

— Отпустите по крайней мере руки.

— Варламов, держи! — закричал второй агент и тоже схватил его за руку.

Тут же подскочил извозчик, агенты, не отпуская рук, втолкнули Осипанова в пролетку, приказали:

— Кати!

Пролетка понеслась во весь дух. На одном из перекрестков Осипанов увидел Канчера. Тот шел, как-то обреченно опустив голову, и совсем не следил за тем, что делается вокруг него. «Вот сигнальщик, — с горечью подумал Осипанов, — даже не заметил, что меня схватили. А может, это он навел на меня шпиков и делает теперь вид, что ничего не заметил? Да, но ведь снаряд они у меня не отобрали, приняв, видимо, его за книгу. Значит, они не подозревают, что я участник покушения; значит, полиция ничего не знает о нашем замысле и агенты меня схватили, видимо, по каким-то другим соображениям. Но чем я навел подозрение на себя? Какие у них улики?»

Пока ехали, Осипанов перебрал множество вариантов и понял: какой бы ни была причина его ареста, полиция, обнаружив бомбу, поймет, кто схвачен. Но если другие метальщики не арестованы, то нужно сделать все, чтобы они могли произвести покушение. Выход из положения один: при первой же возможности бросить бомбу. Взрыв уничтожит агентов — о том, что он сам погибнет, он даже не думал, — это оттянет на некоторое время раскрытие заговора и даст возможность Андреюшкину и Генералову довести его до конца. Да, именно так: взрыв не только не повредит делу, а, вызвав переполох в охранке, отвлечет ее внимание от главного.

Не отбирая книги-бомбы, агенты, ссадив Осипанова с извозчика, повели его по какой-то узкой и глухой лестнице с крутыми, почти винтовыми поворотами. Втроем и так трудно было идти бок о бок по узкой лестнице, а на крутых поворотах агенты, пыхтя, долго топтались на месте, прежде чем им удавалось протиснуться. Улучив момент, когда агенты стиснутые на одном из поворотов, немного отпустили руки, Осипанов потянул за бечевку, которая должна была порвать бумажную перегородку (только при этом условии бомба взрывалась от удара). В спешке он потянул за бечевку так сильно, что она оборвалась.

Агенты услышали треск порвавшейся веревки, но не поняли, в чем дело, и только сильнее зажали ему руки.

— Что ты сделал? — закричал агент Варламов. — Что у него треснуло?

— Не знаю.

— Держи тогда крепче. Ну, давай двигай!

Агенты зажали руки Осипанова, и не было никакой возможности бросить бомбу так, как это требовало ее устройство. Но когда они его привели через какой-то коридор в комнату (там за одним столом сидел полицейский офицер, за другим — какой-то чиновник) и отпустили руки, он сделал шаг вперед, боясь, как бы агенты, заметив движение, не схватили опять его за руки, и с силой грохнул бомбу об пол метрах в трех от себя. Осипанов видел, как книга бомба летела корешком кверху, как она ударилась углом о пол. Он закрыл глаза, подумал: «Все!» Но вместо взрыва послышался только глухой стук. Офицер вздрогнул и схватился за оружие, но увидел, что упала книга, устыдился своей трусости, сердито крикнул:

— Что стоите, разинув рты? Поднимите!

— Фу, какой дерзкий! — вытирая вспотевшую шею, вздохнул чиновник.

Агенты, все еще не понимая, с чем они имеют дело, кинулись выполнять приказание. Один из них схватил книгу. Почувствовав, что она подозрительно тяжелая, он поднес ее зачем-то к уху и вдруг затрясся от перепуга, не в силах выговорить ни слова.

— Что такое? — увидев его побледневшее лицо и трясущиеся губы, крикнул офицер, проворно метнувшись в самый дальний угол.

— Бо… Бом-ба… По-о… Посмотрите…

— Куда прешься, идиот? — не своим голосом закричал офицер. — Стой на месте и не шевелись!

— Ваше благоро-ородие, — взмолился агент, — у меня жен-на, де-ети…

— Не шевелись, тебе говорят!

— Герои! — презрительно заметил Осипанов. — Дайте-ка ее сюда!

— Стой! — храбро скомандовал офицер, выхватив револьвер. — Ни с места! Тимофеев, положи бомбу вон в тот угол! Варламов, беги к начальнику…

Захлопали двери, забегали агенты. В коридоре неслось тревожное:

— Бомба… Бомба…

Долго так стояли: офицер с наведенным на Осипанова револьвером, трясущийся от страха агент Тимофеев с бомбой в руках. Чиновник, бросив все — он расшифровывал что-то, — удрал. Как только Тимофеев делал попытку переступить с ноги на ногу, офицер кричал из своего дальнего угла:

— Замри!

В щели приоткрытой двери, наконец, появился Варламов.

— Ваше благородие, — почему-то шепотом начал Варламов, — их благородие приказали отнести ее на задний двор и положить там, пока кого надо вызовут.

— Так возьми и отнеси! — приказал офицер, но Варламов проворно прикрыл дверь.

— Давайте я отнесу! — не в силах сдержать смех от всей этой комедии, предложил свои услуги Осипанов.

— Ни с места! Тимофеев, пошел вон, дубина! — с яростью крикнул офицер, переводя пистолет на агента.

Это помогло: Тимофеев испуганно попятился к выходу, держа бомбу в вытянутых руках, и, открыв дверь своим чугунным затылком, скрылся. Офицер облегченно вздохнул, спрятал пистолет, не глядя на Осипанова, спросил:

— Вы что хотели сделать?

— Испытать вашу храбрость, — спокойно, с улыбкой ответил Осипанов.

— Так она неспособна была взорваться?

— Спросите эксперта.

— Так… Что вы намеревались взорвать?

— Ваше почтенное учреждение.

— Почему в таком случае ходили по Невскому?

— Оттуда легче всего попасть к вам. Невский ведь давно уже стал коридором полицейского управления.

— Перестаньте паясничать! Я вас вполне серьезно спрашиваю.

— А я вам вполне серьезно и отвечаю.

Александр Ульянов после окончания гимназии.

Петр Шевырев.

Василий Генералов.

Пахомий Андреюшкин.

Василий Осипанов.

Как храбрый офицер ни изощрялся, как он ни угрожал, ему ничего не удалось узнать от Осипанова, и он приказал увести его. Два жандарма, как и агенты при аресте, схватили его за руки, потащили по тому же темному коридору, спустили по лестнице, видимо, в подвал и втолкнули в совершенно темную, сырую и глухую, как могила, камеру. Осипанов никогда в тюрьме не сидел, но много слышал о тюремных порядках от тех, кто побывал в ней. Держась руками за скользкие стены, он обшарил камеру — она была довольно большой — и пришел к выводу, что это, видимо, карцер. Сесть было не на что, и он, прислонившись к двери, напряженно начал прислушиваться. «Если арестуют еще кого-нибудь, — думал он, — то они, наверное, приведут сюда. Тогда будет ясно: весь наш заговор раскрыт. Но нет — не может этого быть! Если бы они знали, кого арестовывают, не оставили бы бомбу у меня в руках. Да, но почему же она не взорвалась? Сделана плохо или веревочка подвела? И что, если Андреюшкин и Генералов встретят царя, бросят свои бомбы и они не взорвутся? И как это мы не испытали одну из них? Все спешка…»

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 1 Сейчас тут будут показывать волшебный фонарь, но сперва позвольте сделать небольшое вступление.Я родился 10-го апреля 1899-го года по старому стилю в Петербурге; брат мой Сергей родился там же, 28-го февраля следующего года. При переходе нашем в отрочество,

Глава восьмая

Глава восьмая 1 И снова пришла весна.На этот раз раньше обычного.Еще в апреле расцвели подснежники. На столе у Нади — букетик. Лепестки уже слегка завяли, а убирать жаль.Распускается лист на березах. В садике проснулся хмель, принесенный в прошлом году из леса.На окнах —

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ 1.Короток зимний день: от обеда до вечера — воробьиный шаг. Пятый час, а без лампы не почитаешь: буквы расползаются перед глазами. Рыбаков устало выпрямился, расправил плечи, встал.На углу стола в высокой железной треноге стояла тридцатилинейная

Глава восьмая

Глава восьмая Я мистифицирую и устрашаю семерых разбойников. — Забавная уловка помогает мне перейти охраняемый мост через Тонжиюк. — Таинственный лама, возникший перед нами как призрак, узнает меня. — Встреча с любезным философом. — Восхождение на перевал Темо. Сон

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ Научиться узнавать крики народа джунглей было не трудно; не составляло также большого труда подражать голосам некоторых птиц и зверей, поскольку я обладал хорошим слухом, молодыми губами и гибкими голосовыми связками. Но мало различать птиц и зверей по

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ Отшельник с атолла Суворова

Глава восьмая

Глава восьмая Генералы предлагают Николаю II диктатуру. Заговор англичан. Убийство Распутина. Февральская революцияИмперии оставалось два года жизни. Но в 1915 году ее гибель не была предопределена, до роковой развилки еще не дошли.В августе 1915 года по инициативе умеренных

Глава восьмая

Глава восьмая Сов. секретно Москва. Центр. Радиостанция «Пена» 26.5.43 г. «Имею возможность давать разведсведения по железнодорожным станциям и гарнизонам Ковель, Ровно, Сарны, Барановичи, Столбище, Аунинец, Пинск, частично Брест. Прошу сообщить, какие города в районе нашего

Глава восьмая

Глава восьмая Наутро Раечка Руденко начинает хлопотать, чтобы как-нибудь меня приодеть — выданные мне два ситцевых платья явно не по сезону. Сейчас апрель, а последние заморозки будут в июне. Это сколько еще стучать зубами? Но оказывается, с «политичками» всегда

Глава восьмая

Глава восьмая 1. У. Вордсворт. Строки, написанные ранней весной / Пер. И. Меламеда.2. Oeuvres autobiographiques / Под ред. G. Lubin. Paris: Gallimard, 1970. В 2 т. В оригинале приведено в переводе автора. См. также: Story of My Life: The Autobiography of George Sand / Группа переводчиков под ред. Th elma Jurgrau. Olbany: SUNY Press, 1991.3. Письмо

Глава восьмая

Глава восьмая Редкий по красоте вид открывается с вершины плато над городом Сантусом. Петляет по отвесной скале автомагистраль Виа Анхиета — настоящее чудо техники. Она то проносится по консольным мостам, то вгрызается в туннели, пробитые в горной породе, чтобы затем

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ Мистицизм XVIII века, бывший плодом разложения старого порядка, был вместе с этим реакцией против революционных стремлений того времени. Г.

Глава восьмая

Глава восьмая Немцы отступали к Бугу. Они старались оторваться от нас.Оверчук, с которым я шагал рядом, вел свой батальон напрямик, полями. Было раннее туманное утро. Я высказал опасение, не собьемся ли с дороги? Оверчук ответил:— А карта для чего? Мне все равно, туман или

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ Ей казалось, что счастье отпущено на века.Или, во всяком случае, до тех пор, пока она сама существует… А она верила в бога и посмертную жизнь. И никто, включая Писарева, бывшего ее идейным наставником, не мог разрушить или хотя бы поколебать ее стойкую

ГЛАВА ВОСЬМАЯ

ГЛАВА ВОСЬМАЯ Творческий союз троих — Яхонтова, Поповой, Владимирского — в 1927 году определил рождение спектакля «Петербург».Над «Петербургом» в счастливом согласии, дружно и кропотливо трудились все трое. Тщательная разработка мизансцен, которую критики сравнивали с