Глава вторая

Глава вторая

В пансионе Нотр-Дам. — «Французишка». — Большой Поль. — Парабола и Параллель, 1853 год.

— Отправление в Крым. — Стипендиат. — Фанфары и серенады. — Рюи Блаз в Рокфавуре.

— Томики Гюго и Мюссе в охотничьих сумках.

В Нотр-Дам властвовал учитель, настоящий учитель: немного знаний, надзор педагога и щедрая любовь к детям. Пансион отличался мягким, даже слишком мягким режимом. Он примостился на берегу Торса — ручейка, названного так из-за его извилистого русла. После игр в запущенном саду в тихом тупике это заведение должно было обтесать Эмиля, обучить азам французского языка, а также и умению «филонить».

Когда звонок во дворе возвещал о конце занятий, г-н Изоар оставлял малыша в классе, чтобы подучить его читать по иллюстрированному изданию басен Лафонтена.

Нотр-Дам имел и другое преимущество: это был недорогой пансион. Семье Золя, замученной судебными тяжбами, истерзанной местными ростовщиками, этими коршунами Плассана (так именуется Экс в произведениях Золя), пришлось перебраться в предместье Пон-де-Беро, где обитали поденщики, цыгане-плетельщики и итальянские каменщики. Эмиль очень любил возвращаться из школы в компании двух мальчишек, Филиппа Солари и Мариуса Ру, а также хорошенькой сестры Филиппа Луизы.

Золя физически развился рано, но интеллект его еще дремал. (Впрочем, в этом он ничем не отличался от — своих сверстников. Это же латиняне! Спустя два года у него уже пробуждается естественный интерес к вопросам пола. Рано созрев, Эмиль заводит «интрижки»[5] на пустырях, на берегу реки, где среди камней серебрится форель и мелькают зимородки, поднимающие фонтаны переливающихся радугой брызг.

Когда Эмилю исполняется двенадцать лет, бабушка и мать решают взять его из пансиона Нотр-Дам и определить в казенный коллеж в Эксе. Это был строгий и чопорный коллеж Бурбонов, переименованный впоследствии в лицей Минье. Попав в среду жестоких и выдрессированных детей Экса-Плассана, где буржуазия вела себя так вызывающе, Эмиль растерялся. Непривычная обстановка и злые шуточки усиливают его замкнутость. Сынки мыловаров издеваются и над его дефектами речи, и над акцентом. Но что поделать — у него действительно был акцент, хоть он ж прожил в Париже и в Босе всего ничего. Старая взаимная вражда между провансальцами и северянами смягчается у взрослых добродушием, у детей же она обретает удивительную остроту. Вопреки всяким новшествам, вроде поездов, автомобилей, радио и телевидения, Франция еще сегодня разделена на мелкие провинции, за пределами которых живут «иностранцы». Если учесть, что в ту пору на преодоление любого расстояния надо было затратить в десять раз больше времени, чем теперь, то можно представить себе, каким непрошеным гостем казался Эмиль этим отпрыскам из богатых кварталов! Итальянец? Ни в коей мере. Итальянцы — это же наши. «Французишка», парижанин, чужак, «иностранец»! Ну и странный малый! Надо говорить saucisson, а он говорит tautitton. Какое кощунство! Ему двенадцать лет, а он все еще в седьмом классе! Верзила в сравнении с малышами. Настоящий дылда!

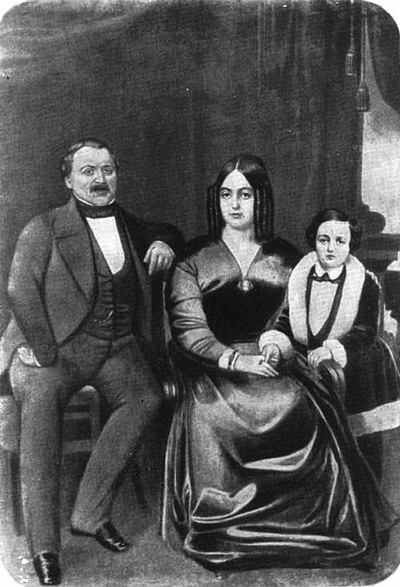

Франсуа, Эмили и Эмиль Золя.

Дом в тупике Сильвакан, где жил Золя.

Толонский каскад.

На удивленного Эмиля обрушивается поток жестоких детских проказ. Он же выходец из бедняков. А ведь известно, что между предместьями и богатым городом вечно идет война. Едва барабанная дробь возвещает о конце занятий, как ученики с криками набрасываются на «французишку». Он их пленник. Они уже собираются предать его казни, как вдруг какой-то смуглый весельчак с запавшими глазами обрушивается на них. У него сливового оттенка кожа, тяжелая походка, по его ударам и вызывающему взгляду трудно определить, сколько ему лет. А взгляд у этого провансальца слишком уж свирепый, да и действия свои он сопровождает такой неслыханной руганью, что потомственные отпрыски Экса начинают сомневаться в благородстве своего происхождения. Ну и здорово он их разделывает! Ученики 7–6 класса под презрительными взглядами высшей касты — старших лицеистов — рассыпаются перед «старичком».

Сезанн осыпает их насмешками и, когда они стайкой собираются поодаль, начинает дико хохотать.

Слегка насупившись, с бледным лицом, с сердцем, бьющимся от робости, — полная противоположность Сезанну, — с надутыми и все еще дрожащими губами, с потемневшими глазами, Эмиль смотрит на Поля и говорит:

— Мерси…

«Р» слегка дрожит. Поль хмурит брови и кричит:

— Ну-ка, давай, подходи, подходи! Подлецы!

— Кто? — спрашивает растерянный Эмиль.

Огромный, снисходительный, похожий на будущего Большого Мольна[6], Сезанн бросает:

— Ну, те самые…

Золя возвращается в класс. Все его существо переполнено любовью, но страх не исчез. В прохладной зале, пахнущей мелом, чернилами и ваксой, Эмиль снова видит танцующую стаю, злые лица, перекошенные рты, горящие глаза. Он слышит издевательские смешки и чувствует нечто уже знакомое. Это его приводит в смятение, пугает, но он еще не знает, как многолик всемогущий враг. Он вздыхает…

Классный надзиратель отвернулся. Сезанн жестом римлянина дружески машет Золя.

Как же случилось, что этого недоросля вдруг будто подменили? Может, так повлиял Сезанн, или сказалась напряженная работа мысли, или произошло это от сознания того, что семья стала почти нищей, а может быть, он услышал зов будущего?

Еще Изоару удалось за два года научить его писать (или переписать, хотя и не без ошибок): «Дорогие родители! Вступая в следующий новый год, я преподношу вам несколько строчек моего письма — жалкое подобие дани уважения и моей любви к вам. Да пошлет вам небо всяких благ и долгих лет, и еще вечную радость из-за моих ничтожных успехов…» Часто случается, что посредственный ученик становится первым.

10 августа 1853 года Золя получает первый похвальный лист и первую премию — за изложение, вторую — за тему, второй похвальный лист — за французскую грамматику, первую премию — за историю и географию, первую премию — за чтение наизусть классиков. Великолепные знания. Все премии. Подлинный триумф на церемонии раздачи премий.

С этих лет начинается незаметная удивительная эволюция, которую нетрудно себе представить: сначала воображение нелюдимого мальчика вдруг поражает месторасположение лицея. Чувство одиночества еще гнетет его, но он постепенно начинает привыкать к этому старому монастырю, к запущенному бассейну, к черной часовенке, к решетчатым окнам. Все, что окружает его, наполняется какой-то восхитительной поэзией: и платаны, и пыльные дворики, и фонтан Катр-Дофин, из которого он черпает ладонями воду и пьет украдкой от надзирателей, и неслышные шаги монахинь в черном с белыми наколками, и спокойная тишина больницы, где они царствуют безраздельно. В памяти школьника запечатлевается целый сонм ярких образов, которые найдут в свое время место в его шедевре — в романе «Творчество»: Радамант, который никогда не смеется, Пачкун, «Ты-меня-обманула-Адель», пресловутый рогоносец и двое уродцев — Парабола и Параллель, которых Сезанн обвиняет в том, что они забавляются в кухонных отбросах!

Приняв участие в самом непристойном фарсе — сожжении башмаков Мими-ла-Мор, — Эмиль становится своим парнем в лицее.

— Эми-и-иль! Эми-и-иль! — раздается громкий голос Поля.

— Эми-и-иль!

Эмиль просыпается. Из окон льется какой-то неестественный свет. Он вздрагивает. Простыня влажная от пота.

— Эмиль, Эмиль, да ты скоро, бездельник?

Горластый Поль может разбудить весь дом! Золя бросает взгляд на отцовские часы-луковицу, которые тикают на ночном столике. Четыре часа утра. Можно подумать, что Полю часы заменяет желудок! Он никогда не опаздывает. Эмиль открывает створчатые ставни. Поль стоит внизу. Золя видит его большую голову, широкие плечи и крепкие ноги.

— Ну как? Скоро сдвинешься с места? Дрыхнешь, как шлюха!

Эмиль яростно машет руками, чтобы утихомирить бестию.

Под платанами нежно поет свою песню римский фонтан, украшенный каменной маской; в зелени церквей щебечут птицы. Золя, ополоснув лицо водой, одевается и спускается по лестнице, стараясь не шуметь. Мама Эмиля спит очень чутко.

— Опоздали, — гундосит Поль. — Слышишь, как они топают?

Мальчишки бегут к бульвару Мирабо. Мальчишки ли? Сезанну пятнадцать лет, Золя — четырнадцать. Улицы почти пустынны. В тусклом предрассветном сумраке уже искрятся первые золотистые лучи солнца. Несколько крестьян направляются к старому городу. Их двуколки полны овощей. Шум усиливается, к нему примешивается ржание лошадей — это будит петухов. Когда мальчишки выходят на бульвар Мирабо, к фонтану, который вот уже две тысячи лет рассыпает по ступенькам свои белоснежные брызги в лучах восходящего солнца, они застывают в изумлении. Кирасиры! Гривы коней развеваются на ветру, трубят трубы, вырывая из объятий сна горожан.

Мимо них прошел кирасир, ведя под уздцы коня. В утреннем зареве все краски таки пылают. Темно-алый мундир со стоячим воротником, красные расшитые петлицы, алые эполеты, сверкающая кираса, похожая на диковинного омара. Ослепительно сияет на солнце стальная каска, украшенная медным гребнем и свисающей кожаной красной кисточкой. Влажные ноздри коня дымятся. Он свирепо косит глазом и вдруг взвивается на дыбы, бьет передними копытами, угрожая смять человека из плоти и железа. Человек пытается укротить животное, натягивает поводья. Конь в ярости брызжет слюной.

— Боже мой, как красиво! — бросает Сезанн.

Золя, весь бледный, кусает губы.

Всадник взлетает в седло, пришпоривает коня и, поднимая облако пыли, устремляется вдогонку эскадрону.

Сан-Бон, парикмахер, оказавшийся около подростков, бурчит себе под нос:

— И зачем он торопится! Куда они денутся! Все равно им одна дорога — из Марселя в Крым!

Крым! Великолепное название для этой безумной войны! Империя! Ну да, Вторая. Маленький Золя и не заметил, что пережил уже три режима — монархию короля-гражданина[7] (которого ему показал однажды отец в Париже у Китайских бань, что на Бульварах; он был похож на бакалейщика и отличался от прохожих только тем, что его мягкую шляпу украшала трехцветная кокарда), Республику и теперь — Империю.

— Экая сволочь этот Баденге, — ворчит Сан-Бон.

Золя и Сезанн прыскают со смеха. Этот старикан ничего не понимает. Ведь кирасиры великолепны. Они идут к ослепительному морю, навстречу поднимающемуся солнцу, к нашим друзьям — туркам и к нашим врагам — русским; они двигаются к Севастополю, к Малахову кургану; они идут туда, где тиф и холера. Сезанн-католик аплодирует войскам, а Эмиль, этот потомок славных солдат, сын офицера, чувствует, что грохот военной музыки развевает в прах все его страхи. Сезанн отчаянно ржет. Он превращается в коня. Золя прыгает ему на плечи и потрясает воображаемой саблей. Поль взбрыкивает, как норовистая лошадь. Дети, как зачарованные, бегут по пыльной дороге славы, мчатся по предместьям и по большаку до дороги Бу-Бель-Эр; они следуют за теми, кто идет умирать на чужой земле.

В конце 1854 года Эмиль становится стипендиатом. Он принадлежал к той категории стипендиатов из числа бедных и честолюбивых детей, которые играли значительную роль в XIX веке. Теперь ученик Золя частенько язвил и поражал живостью ума. Но занимался он урывками, стремясь только удержаться в числе хороших учеников, ибо он знал цену свободе.

Друзей стало больше. Среди них Байль и Маргери, дети адвокатов. Вместе с ними Золя играет в духовом оркестре коллежа на кларнете и при этом частенько фальшивит. Сезанн — на корнет-а-пистоне. И так же врет! Маргери — тоже на корнете. Этот играет чисто. Жалкий предатель! Они играют во время шествий кающихся грешников, на встречах депутатов на вокзале, на всех церковных и светских праздниках.

Семья Золя опять переехала на новую квартиру. Несмотря на то что строительство канала шло полным ходом и проекты инженера воплощались в жизнь, семья Золя терпела нужду. Но это мало беспокоило Эмиля.

Вместе с Сезанном, который перегнал друзей по годам, по росту и темпераменту, он распевал серенады для «двух маленьких барышень». У одной из них был ужасно крикливый попугай. Родители, выведенные из себя этой серенадной какофонией и криками попугая, однажды окатили водой сладкозвучных воздыхателей. «В то время, — признается позже Золя, — у меня был далеко не идеальный слух». Да, мягко сказано!

Они не ходят в кафе, в этот своеобразный клуб южан. Они презирают кафе. Их манят поля, простор, воздух. Им, слава богу, не приходится жаловаться на здоровье. Много читают, еще больше мечтают. Они заядлые театралы. Золя тридцать раз видел «Нельскую башню»[8]. Спорт, который сейчас занимает такое место в жизни подростков, увлекал и их: они охотятся, совершают долгие прогулки, ловят раков, купаются. Забрав с собой клетки с дроздами, они отправлялись за четыре-пять километров к шалашу, чтобы поохотиться на подсвист. Близость к природе пробуждает у них романтические порывы — чудесное и незабываемое опьянение юношеских лет.

«Это было примерно в 1856 году. Мне исполнилось 16 лет… Нас было три друга, три шалопая, которые еще не успели протереть штанов на скамейках коллежа. В выходные дни или в дни, когда можно было улизнуть от занятий, мы убегали и носились сломя голову по полям; нас тянуло на свежий воздух, к яркому солнцу, на тропинки, терявшиеся в глубине оврагов, где мы властвовали как победители.

Зимой мы обожали холод, скованную морозом землю, весело звенящую под ногами; ходили в соседние деревни полакомиться яичницей. А летом вся наша компания собиралась на берегу речки».

— Господин Золя, вот уже десять лет я встречаюсь с вами. Я научился любить вас, конечно, не сразу и не все. Если бы вы знали, как мы перестали доверять справедливым людям! И я узнал вас не вдруг. Но мы уже довольно хорошо знакомы и поэтому я прерываю вас. Вы сказали: «В дни, когда можно было улизнуть от занятий?»

— Да. Улизнуть.

— Вы были больше чем хороший ученик. Вы были свободолюбивым человечком. Я почувствовал это, продираясь через громады текстов, которые меня подавляли своим обилием, и потом вы сказали также: «Летом вся наша компания собиралась на берегу речки?»

— Да. Речка Арк.

— Вы любили речку?

— Ну да, как женщину.

— И страстно?

— О, да!

— Вы любили ее всю жизнь?

— Да. В двенадцать лет я уже научился плавать. Страшно хотелось барахтаться в глубоких местах, проводить целые дни в воде и жариться на обжигающем песке…

— Господин Золя, вы, как и ваш отец, любили плотины. Интересно, вы понимали, что там шептал фонтан под платанами, фонтан Катр-Дофин в коллеже, ваш тайный любимец, фонтан с комедийной маской?

— Я страстно полюбил воду. Потом, осенью, мы загорались страстью к охоте. О, мы были слишком уж безобидными охотниками… Обычно охота заканчивалась в темноте, под деревом, где мы втроем лежали на спине и, запрокинув головы к небу, без смущения рассказывали друг другу о своих увлечениях.

— О девочках Экса?

— В то время мы прежде всего увлекались поэтами. Мы не расставались с ними. Наши карманы и охотничьи сумки были набиты книгами. Виктор Гюго весь год властвовал над нами безраздельно. Он захватил нас своей могучей поступью великана… Мы заучивали наизусть целые пьесы и, возвращаясь вечером, в сумерках, шагали под ритм его стихов, звучных, словно звонкое дыхание труб.

— Когда же вы написали об этом, г-н Золя?

— В сорок лет.

— Вы уверены, что ничего не исказили?

— Я всегда писал только правду.

— Мне кажется, что вы исказили истину, придавая ей сугубо личный характер: она должна быть менее точной, менее определенной, менее ясной…

— Я не понимаю вас. Я сказал правду. Драмы Виктора Гюго преследовали нас, как чарующие видения. Мы уходили с занятий, унося непомерный груз классических тирад, которые надо было учить наизусть; в сравнении с ними хорошо знакомые сцены из «Эрнани» и «Рюи Блаза» были для нас волнующим откровением. Сколько раз на берегу маленькой речки, после долгого купания, мы вдвоем или втроем разыгрывали целые акты!..

— Эмиль! Эмиль!

— Что тебе надо?

— Ты вылезешь из воды или нет? Смотри, а то превратишься в рака!

— Или в крокодила.

— Эмиль, вылезай сейчас же из воды, повторяю тебе!

— Что повторяешь?

— Ты — Рюи Блаз, а я — королева!

Голый Рюи Блаз — Золя сидит по пояс в речке Арк подле акведука Рокфавур. Королева — Сезанн закуталась в полотенце, кое-как натянув старенькую бело-голубую полосатую рубаху, на ней еле-еле держатся трусы. Байль, сидя на крутом берегу речки, берет популярное иллюстрированное издание Гюго и следит за цитируемым текстом.

Сезанн начинает громовым голосом:

— Рюи Блаз,

Да, Рюи Блаз, да, да… Но заклинаю Вас —

Ведь это был не яд, окажите?..

— Яд, смертельный.

Но в сердце радости я полон беспредельной! —

восклицает Золя.

— А задница вся мокрая! — отчеканивает Байль.

— Будем продолжать! — вопит Сезанн.

— Держа королеву в объятиях и подняв глаза к небу… — уточняет Байль. — Тебе, Золя.

О, допусти, господь, в благости твоей,

Чтобы монархиню благословил лакей!

Ты сердцу бедному дарила утоленье:

При жизни — свет любви, в час смерти — сожаленье.

— Здорово сделано! — восхищается Байль.

— Заткнись! — рычит Сезанн, продолжая гнусавить на манер провансальцев:

— Он отравился! Яд! Здесь вина моя.

А я люблю его! Когда б простила я?

— Я б так же поступил. Жить было невозможно.

— И гони его в шею, — говорит Байль.

— Все будет тайною… умер я…

Золя валится в густую траву. Байль хлопает себя по бокам. Сезанн кидается к нему, толкает к Рюи Блазу, потом, набрав воздуха, бросается в Арк, вопя истошным голосом, и под сводами акведука перекатывается эхо:

— О Рюи Блаз!

Рюи Блаз должен встрепенуться, услышав от королевы свое имя, и сказать последние слова драмы:

— Благодарю тебя[9].

— Буль-буль-буль, — Золя пускает пузыри.

Все втроем долго хохочут.

— Эй, эй! — зовет наконец, задыхаясь от смеха, Поль. — Пора кончать, уже поздно. Ну как, будем ловить раков?..

— Я так представляю себе все это, господин Золя. Верно?

— Пожалуй. Однажды утром один из нас принес томик Мюссе… Мюссе разбудил наши сердца и переполнил их восторгом… Нашему идолу Виктору Гюго был нанесен тяжелый удар; в наших ягдташах теперь властвовал только один хозяин — Альфред де Мюссе… «Лунная баллада» приводила нас в восторг, ибо она была вызовом, который великий поэт бросал и романтикам, и классикам, издевкой независимого ума. Все наше поколение видело в нем родного брата…

Конечно, пока они купались, ели зажаренную на костре баранью ножку с чесноком и перебрасывались строками из «Ролла» и «Лорензаччо»[10], кролики, дрозды и чеканы могли преспокойно спать.

— Иногда любопытная птица пролетала близко и мы думали, что надо ее подстрелить. К счастью, мы были жалкими стрелками и птица чаще всего улетала.

— Мне нравится ваше «к счастью», господин Золя. Вы любите животных. Но вы уже тогда были близоруки.

— Я заметил это только позже. Действительно, уже тогда я был близорук.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава вторая

Глава вторая Я очень смутно припоминаю свои занятия литературой в тот период. Не думаю, что даже тогда я воспринимала себя как писателя bonа fide. Кое-что я писала, да — книжки, рассказы. Их печатали, и я стала привыкать к тому, что могу рассчитывать на это как на надежный

Глава вторая

Глава вторая Итак, время шло, и происходящее вокруг стало представляться уже не кошмаром, а чем-то обыденным, казалось, что так было всегда. Обычным, в сущности, стало даже ожидание того, что тебя могут скоро убить, что убить могут людей, которых ты любишь больше всего на

Глава вторая

Глава вторая Один театральный вечер — премьера «Свидетеля обвинения» — особенно запечатлелся в моей памяти. С уверенностью могy сказать, что это единственная премьера, доставившая мне удовольствие.Обычно премьеры мучительны, их трудно вынести. Ходишь туда только по

Глава вторая

Глава вторая Дурно устроен календарь, – в нем мало праздников. Стивенсон Вот это годилось бы для рассказа!Грин резко обернулся, рассмеялся, разорвал карточку. Поймал себя на том, что следит за собою: оборачивается, рвет карточку. Сильно тоскует. Смотрит на шпиль

Глава вторая

Глава вторая Раздается звонок дверного колокольчика. Фрида открыла дверь. «Хозяин приехал!» — закричала она. Все стихло в доме. Артур обвел стены потускневшими серыми глазами. Рядом с ним стояла незнакомая женщина. Фрида, захваченная врасплох, взяла в руки чемодан и

Глава вторая

Глава вторая Мы развелись, но жили вместе с Машей еще несколько месяцев. Я еще больше замкнулась в себе, с Машей была немногословна, но зато мы меньше ругались. Мы по-прежнему вместе проводили время, и нас всё также все приглашали к себе в гости вроде как семейной парой. Нас

Глава вторая

Глава вторая Анисим Карев загадал женить сына Костю на золовке своей племянницы.Парню щелкнул двадцать шестой год, дома не хватало батрачки, да и жена Анисима жаловалась на то, что ей одной скучно и довериться некому.На Преображенье сосватали, а на Покров сыграли

Глава вторая

Глава вторая Филипп запряг лошадь, перекрестил Лимпиаду и, тронув вожжи, помчал на дорогу.Он ехал в Чухлинку сказать, что приехали инженеры и отрезали к казенному участку, который покупал какой-то помещик, чухлинский Пасик.Пасик – еланка и орешник – место буерачное и

Глава вторая

Глава вторая – Не тоскуй, касаточка, – говорил Епишка Анне. – Все перемелется в муку. Пускай говорят люди, а ты поменьше слухай да почаще с собой говори. Ты ведь знаешь, что мы на свете одни-одинешеньки. Не к кому нам сходить, некому пожаловаться.– Ох, Епишка, хорошо только

Глава вторая

Глава вторая 1Времена меняются. Некоторые песни, прежде популярные, уходят. Дело не в их уровне, порой весьма достойном. Устарела их суть. Есть такие песни и среди тех, которые исполнял Бернес. К счастью, это вещи в его репертуаре второстепенные. Но звучит, как и звучала, его

ГЛАВА ВТОРАЯ

ГЛАВА ВТОРАЯ …если Петербург есть посредник между Европою и Россиею, то Москва есть посредник между Петербургом и Россиею. В. Белинский АРХИТЕКТУРНЫЙ ПАСЬЯНС День начался как обычно. За дверью прошаркал дежурный надзиратель Трофим Лукич, которого учащиеся

ГЛАВА ВТОРАЯ

ГЛАВА ВТОРАЯ Федотов вместе со своим однокашником Своевым прибыл в Петербург 3 января 1834 года. На месте выполнили все положенное: представились командиру полка генерал-майору Офросимову, нанесли неофициальные (то есть без кивера и без обычного «здравия желаю») визиты

ГЛАВА ВТОРАЯ

ГЛАВА ВТОРАЯ … и я знаю, что когда–нибудь где–то мы с Джоном всегда будем вместе. Синтия Леннон Твист, 1982 1Синтия Пауэл посвятила себя Джону со страстью религиозной фанатички. Человеку, более уверенному в себе, такое внимание могло бы быть в тягость, но Джон наслаждался.

ГЛАВА ВТОРАЯ «Я ПАЛ В БОЮ…»

ГЛАВА ВТОРАЯ «Я ПАЛ В БОЮ…» Страхиня-Бан Нушич к началу войны получил аттестат зрелости. Юноша, как и отец, был небольшого роста, крепкий, темпераментный. По возрасту его еще не брали в армию. Но в первые же дни войны он решил записаться в добровольческую роту,