Глава одиннадцатая Неподатная Россия

Глава одиннадцатая

Неподатная Россия

Литература и учебные заведения были единственными граждански доблестными, честными сферами деятельности неподатной России того времени.

Герцен

Если человеку предоставляется возможность действовать по своей воле и разумению, действование обращается у него в физическую необходимость. Это и случилось со множеством русских людей после смерти Николая и завершения несчастной войны.

«Обстоятельства имеют большое влияние на пробуждение общества от дремоты, — писал Н. Г. Чернышевский, заканчивая свой литературный обзор в «Современнике» за декабрь 1856 года, ознаменовавшегося подписанием в Париже мирного договора. — Нет сомнения, что в этом отношении мы много обязаны войне: она заставила нас протереть глаза, она вызвала всеобщее живое участие своими грозными катастрофами, геройским мужеством наших войск; общество оживилось этим участием, во всех концах и углах России началось движение, источником которого была благородная народная гордость. Но все сферы жизни так тесно между собой связаны, что при пробуждении ума в одном направлении и во всех направлениях он начинает обнаруживать более бодрости».

Не осталась в стороне от общего оживления и Петербургская медико-хирургическая академия.

Начало положили студенты академии. Как ни скромны были их требования, они быстро расшатали президентское кресло под Пеликаном.

При своем назначении Пеликан сохранил за собой должность директора департамента, а управление хозяйством академии поручил своему помощнику, вице-президенту Бальбиани.

Бальбиани беспорядочно распоряжался средствами, наводил экономию и довел хозяйственную часть до развала. На руководство академией посыпались жалобы непосредственно военному министру.

В качестве члена медицинского совета министерства и ученого секретаря академии Зинину пришлось разбираться в этих жалобах, давать по ним заключения, отвечать министру. Жаловаться студентам было на что.

Казеннокоштные и пансионеры жили в главном здании академии, получая полное содержание. Но жили они тесно, всегда в большем числе, чем полагалось. В виде исключения женатым разрешалось жить в городе, и содержание выдавалось им на руки деньгами. Однако за ними, как и за вольнослушателями, учреждался полицейский надзор, что, разумеется, не внушало им уважения к начальству и привязанности к академии.

Наведываясь в общежитие студентов, Николай Николаевич видел, что кормят их очень плохо, одевают в форменную одежду не по росту, как придется. При обследовании жалоб оказывалось, что студенты правы: хлеб часто бывал с песком и невыпеченным; вместо положенных пирогов с говядиной давали пироги с сырой морковью; любимые студентами блюда заменяли репой и брюквой, которых студенты терпеть не могли.

При Пеликане вообще пища и все снабжение резко ухудшились против того, что было при Шлегеле. В результате жалоб, поддержанных по настоянию Зинина конференцией, военный министр И. О. Сухозанет объявил выговор президенту за беспорядки в хозяйстве.

Пеликан, ко всеобщему удовольствию, подал в отставку.

В самом начале движения, охватившего все слои русского общества, возвратился из своих рязанских поместий Петр Александрович Дубовицкий.

Увидев знакомое лицо входящего в кабинет человека, Николай Николаевич не сразу понял, кто это. Лечение и отдых изменили в Дубовицком все: он пополнел, стал как будто ниже ростом; отпущенная по моде скудная борода придала квадратную форму широкому русскому лицу Петра Александровича. Обняв приятеля и трижды поцеловав его по обычаю русских аристократов, Дубовицкий заметил:

— А ты все тот же, как и был.

— На что меняться мне? — словами Чацкого и подражая Каратыгину, отвечал Зинин.

— И хорошо, если так… — вступая в серьезный разговор, начал гость, присаживаясь к столу, — ведь я приехал преобразовывать академию, осуществлять твои проекты!

Николай Николаевич пристально глядел в самые зрачки приятеля. Тот угадал молчаливый вопрос и отвечал негромко:

— Есть возможность!

— Ну что же, распоряжайся, я готов.

Несколько вечеров провел Дубовицкий с Зининым, дополняя и развивая проект, давно обдуманный ими.

В основе проекта лежала прежняя мысль Зинина о том, что естественные науки должны иметь первенствующее значение в медицинском образовании, так как сама медицина является лишь приложением естествознания к вопросам сохранения и восстановления здоровья человека.

Проект был представлен, доложен, одобрен, и 24 января 1857 года последовал указ о назначении «стоящего не у дел» Дубовицкого президентом Медико-хирургической академии. Конференции же поручалось «начертание проекта нового устава», причем «не стесняться в своих предположениях, лишь бы эти предположения клонились к истинной пользе академии, послужили твердым основанием будущему благосостоянию и процветанию сего столь важного учреждения в государстве и вообще могли поставить в отечестве нашем врачебную науку на ту же степень совершенства, на коей она находится в Германии и во Франции».

Принимая назначение, Дубовицкий отстоял за собою право выбирать себе вице-президента.

Николай Николаевич предпочитал остаться ученым секретарем конференции.

— Так лучше для дела, — заметил он при обсуждении этого вопроса. — А вице-президентом возьми Ивана Тимофеевича Глебова!

— Глебова?

— Ну кого же кроме?

Глебов дослуживал в Московском университете последние дни перед выходом в отставку и не возражал против перехода в Петербург. Дубовицкий знал его мало, но Зинин настоял на том, чтобы вице-президентом взять именно Глебова.

Дубовицкий согласился,

«Этим триумвиратом, — повествует историк Медико-хирургической академии, — в котором административная деятельность Дубовицкого одухотворялась и направлялась наукой в лице Зинина и Глебова, была окончательно выработана программа сказанного реформирования».

Конкретно она сводилась к созданию в академии трех самостоятельных институтов или отделений: естественноисторического, анатомо-физиологического и клинического.

Проект Естественноисторического института составлял Зинин, главный инициатор и пропагатор приложения естественных наук к медицине. Для постройки здания института Дубовицкий выхлопотал место на берегу Невы у Литейного моста. Строилось оно несколько лет. Первоначальный архитекторский план подвергался много раз изменениям по требованию Зинина. Бронзовый бюст его заслуженно украсил впоследствии вход в Естественноисторический институт.

Все члены триумвирата как нельзя более соответствовали поделенным между собой обязанностям.

«Президент академии Дубовицкий был очень богатый помещик, ревностный служака из чести и будучи близок с тогдашним военным министром Сухозанетом, получал большие куши из сундука министерства на благоустройство медицинской академии, — говорит в «Автобиографических записках» И. М. Сеченов, рассказывая о том, как он стал профессором академии. — В ученых делах он не был силен, да и не нуждался в этом — на то было у него два помощника, сам же он, как большой хлопотун, предавался неустанным заботам о внешнем порядке я благополучии вверенного ему обширного заведения. Забот ему, правда, было не мало. Академические зданий не ремонтировались со времени их возникновения при императоре Павле; все надворные строения, не исключая ужасного Анатомического театра, были деревянные; все приходило в ветхость, и Дубовицкий страстный любитель строить, денно и нощно хлопотал о возведении новых зданий. Начало им было уже положено — построено отдельное здание для физической и химической лаборатории и обновлены небольшие клиники четвертого курса (клиники пятого курса были в прикомандированном к академии 2-м сухопутном госпитале). Но на этом дело не остановилось: в первые же десять лет нашего пребывания в академии он построил обширные клиники Виллье и анатомо-физиологический институт».

Включение в систему академии госпиталей и клиник явилось поводом для нового выступления Зинина в защиту его идей. В январе 1860 года на заседании конференции Николай Николаевич сделал доклад «О значении физики и химии в госпитале».

— Госпиталь присоединен к академии с целью доставить как можно более средств к практическому образованию врачей и средств к возможному движению науки в нашем отечестве, — говорил он, — поэтому госпиталь должен быть поставлен в возможность пользоваться в том, что наука предлагает для облегчения страданий больного, и все, что естествознание приносит в сокровищницу медицинских знаний, должно находить свое применение в этом особенном учреждении!

Повторяя вновь и вновь свои доводы в пользу первенствующей роли естественных наук в медицине, Николай Николаевич заключил свой доклад твердым лозунгом:

— Только физика и химия дают ключ к разъяснению всех тех сложных и до бесконечности разнообразных физиологических и патологических процессов, которые совершаются в организме!

Значительно обновленный уже к этому времени состав профессоров принял доклад ученого секретаря без возражений.

Если сейчас физико-химическое направление в естествознании нам кажется таким законным, единственно возможным и верным, то сто лет назад оно поражало своей новизною, неожиданностью и необыкновенностью. Можно только удивляться, насколько далеко вперед и насколько правильно предвидел Зинин пути развития не одной медицинской науки.

Для претворения в жизнь идей Зинина нужны были не только здания, приборы, лаборатории, но и прежде всего новые, свежие силы.

«Перед нашим поступлением, — рассказывает Сеченов в своих «Автобиографических записках», — на некоторых кафедрах доживали век старики и молодых сил совсем не было. Дубовицкий профессорствовал в Казани одновременно с Зининым, чтил его как большого ученого и, очевидно, отдал дело обновления профессорского персонала в его руки… Из своих учеников в академии Зинин стал подготовлять будущего химика (Бородина) и будущего физика (Хлебникова), а медицинское обновление отдал, очевидно, в руки Глебова. Глебов же, как московский профессор, мог знать только москвичей; вероятно, знал нас или слышал о нас от товарищей; притом же Боткин, Беккерс и я были первыми русскими учениками за границей, после того как в конце царствования императора Николая посылки медиков за границу на казенный счет прекратились. Все это вместе и было причиной, почему нас взяли в академию».

Командировки за границу для «усовершенствования в науках» в те же годы были предоставлены Бородину, Менделееву, Шишкову, Ценковскому, Фаминцыну и многим другим молодым ученым. В их числе оказался и Бутлеров, который в то время был уже ординарным профессором в Казани.

Будущих своих профессоров академический триумвират не упускал из виду.

Разрешением заграничных поездок воспользовался раньше других Иван Михайлович Сеченов, только что окончивший Московский университет ученик Глебова. Получив маленькое наследство, он отправился за границу за свой счет с твердым намерением заниматься физиологией. Конечно, он прежде всего явился в Берлин слушать Иоганна Мюллера. Это был последний год жизни знаменитого физиолога. Он имел вид усталого, больного человека, в движениях его и в самой речи, произносимой тихо и ровно, без повышения голоса, чувствовалась слабость старого человека, и только глаза продолжали гореть неизживной любознательностью.

То, что Сеченов не мог уже взять от учителя, ему дали ученики Мюллера — Дюбуа-Реймон и Гельмгольц. Однако истинным учителем Сеченова был венский профессор Карл Людвиг. Молодой русский ученый явился без всяких рекомендаций, но, побеседовав с ним, Людвиг дал ему место в своей небольшой лаборатории при маленькой военно-медицинской школе.

Чтобы стать учителем чуть ли не всех физиологов в мире, каким был Людвиг, одной талантливости недостаточно: нужен еще особенный характер и такие приемы обучения, которые делали бы для ученика пребывание в лаборатории не только полезным, но и приятным.

«Неизменно приветливый, бодрый и веселый как в минуты отдыха, так и за работой, он принимал непосредственное участие во всем, что предпринималось по его указаниям, и работал обыкновенно не сам по себе, а вместе с учениками, выполняя за них своими руками самые трудные части задачи, и лишь изредка помещал в печати свое имя рядом с именем ученика, работавшего наполовину руками учителя».

В этом портрете Людвига, начертанном его русским учеником, словно в зеркале, отразился впоследствии сам Сеченов, «носитель истинно свободного духа», как выразился о нем великий его последователь И. П. Павлов.

Вскоре приехали в Вену Сергей Петрович Боткин и Людвиг Андреевич Беккерс — глебовские ученики по Московскому университету. Для них и других медиков Людвиг прочел ряд лекций в своей лаборатории. Кажется, учитель остался не менее доволен русскими учениками, чем ученики — учителем. На обеде, устроенном учениками по окончании лекций, Людвиг держался с ними по-товарищески, совсем как Зинин: был весел, разговорчив, подвыпил и после обеда играл с Сеченовым на бильярде.

«Носитель истинного свободного духа», Иван Михайлович Сеченов отличался необыкновенной прямотой, честностью и искренностью. Но у него был недостаток — излишняя обидчивость, при нередкой у русских людей вспыльчивости.

Как-то у него затеялся спор с Боткиным. Веселый и добрый товарищ, трогательно и нежно любивший Сеченова, Сергей Петрович в тот час сердился на ветряную оспу, уложившую его в постель, тем более досадную, что из-за болезни пришлось отложить встречу с невестой.

Друзья разошлись во взглядах на суть жизненных явлений. Боткин, ученик Вирхова, придерживался целлюлярной патологии — теории учителя, считавшего основой жизнедеятельности организма его клетки. Сеченов, подобно своим учителям-физиологам, считал началом всех начал молекулу. В другой раз, может быть, спор и закончился бы взаимными уступками, но на этот раз Боткин резко сказал:

— Кто путает конец и начало, у того в голове мочало!

Сеченов обиделся, и больше приятели не встречались, а вскоре он уехал в Гейдельберг. Людвиг был огорчен ссорой двух милых русских людей. Воспользовавшись случайным поводом, он писал Сеченову в Гейдельберг:

«Любезный Сеченов, Боткин уехал женатый и будет иметь, конечно, приятное и счастливое свадебное путешествие. В одно из наших частых свиданий он сообщил мне, что получил письмо от господина Глебова, некоего высокопоставленного чиновника в Петербурге, в котором говорится, чтобы вы написали ему, как и где занимались физиологией; а он, имея в руках такой документ, мог бы похлопотать за вас. Исполните же это. Я просил Боткина, чтобы он написал вам об этом сам, и надеюсь, что он сделал это, так как его жена очень его уговаривала. Как она жаловалась на излишнюю обидчивость Боткина, так и он на вашу. Простите, что говорю об этом, но мне бы так хотелось водворить согласие между двумя людьми, каждый из которых на свой лад может сделать много хорошего… Поклонитесь сердечно Бунзену и Гельмгольцу. Верный вам К. Людвиг».

Сеченов ответил Глебову, а вскоре находившийся в Гейдельберге Эдуард Андреевич Юнге, четвертый кандидат в профессора обновленной академии, привел к нему и Боткина с его прелестной женою. С тех пор друзья уже не касались клеточек и молекул, о чем бы ни шла речь.

С начала шестидесятых годов и до конца их Гейдельберг был средоточием немецкой учености. Имена Либиха, Бунзена, Гельмгольца, Шлоссера, Тибо, Гервинуса привлекали студентов и молодых ученых со всех стран. Одних русских бывало до ста человек.

Сеченов застал в Гейдельберге подругу юного Герцена, его двоюродную сестру Татьяну Петровну Пассек, «корчевскую кузину», как называет ее Герцен в «Былом и думах». Сеченов знал Пассеков в Москве и в Гейдельберге стал часто посещать приветливый и гостеприимный дом Татьяны Петровны, где бывали все русские гейдельбержцы.

Она жила с сыновьями, ожидая встречи с Герценом, которого звала по-прежнему Сашей. В это время в России не было имени более известного и славного. За первые годы издания «Колокола» авторитет изгнанника, связи его с русской революционной демократией необыкновенно возросли и упрочились. Московские либералы видели в нем своего союзника. В ответ на письмо М. К. Рейхель с вписанными между строчек кузиной словами привета Герцен отвечал взволнованно:

«Читаю между строчек, и что за странность?! Мне двенадцать лет, а Тане четырнадцать. Зачем же между строк? Пишите прямо. Бог знает как рад! Нельзя ли нам увидеться. Можно устроить свидание на берегу моря. Хочется вас видеть, обнять!»

Вслед за письмом Татьяна Петровна получила от него ящик его книг, листки «Колокола», которые приходили теперь в ее адрес немедленно после выхода в свет. Все это показывалось знакомым, читалось ими и создавало атмосферу революционного демократизма в гейдельбергском кружке молодых русских ученых.

В этом кружке Сеченов нашел Менделеева, вскоре затем приехал Бородин.

«Менделеев сделался, конечно, главою кружка, — вспоминает Сеченов, — тем более что, несмотря на молодые годы (он моложе меня летами), был уже готовым химиком, а мы были учениками. В Гейдельберге в одну из комнат своей квартиры он провел за свой счет газ, обзавелся химической посудой и с катетометром от Саллерона засел за изучение капиллярных явлений, не посещая ничьих лабораторий. Т. П. Пассек нередко приглашала Дмитрия Ивановича и меня к себе то на чай, то на русский пирог или русские щи, и в ее семье мы всегда встречали г-жу Марко Вовчок, уже писательницу, которая была отрекомендована в глаза как таковая, а за глаза как бедная женщина, страдающая от сурового нрава мужа.

Этим летом и следующей за ним зимой жизнь наша текла так смирно и однообразно, что летние и зимние впечатления перемешались в голове, и в памяти остались лишь отдельные эпизоды…Помню, что А. П. Бородин, имея в своей квартире пианино, угощал иногда публику музыкой, тщательно скрывая, что он серьезный музыкант, потому что никогда не играл ничего серьезного, а только по желанию слушателей какие-либо песни или любимые арии из итальянских опер. Так, узнав, что я страстно люблю «Севильского цирюльника», он угостил меня всеми главными ариями этой оперы и вообще очень удивлял всех нас тем, что умел играть все, что мы требовали, без нот, на память».

В Гейдельберге Сеченов слушал лекции Гельмгольца и Бунзена, занимался в их лабораториях и по желанию Глебова работал над своей диссертацией. После защиты диссертации Глебов обещал ему кафедру физиологии в обновленной академии.

Гельмгольц, ласково прощаясь с молодым физиологом, вручил ему оттиски своей работы с просьбой передать их в Берлине Магнусу, Дове и Дюбуа-Реймону. Дюбуа-Реймон встретил русского гостя как старого знакомого и, желая ему успехов, сказал:

— Вы побывали во всех местах, где побывать следовало!

Тем не менее возвращался в Россию Иван Михайлович, по собственному его признанию, «со смертельной неохотой»: три года он привык жить на свободе, без обязательств, а от Петербурга не ожидал ничего хорошего.

Остановившись в Петербурге у родных на Васильевском острове, Сеченов несколько раз должен был пройти пешком на Выборгскую сторону: сначала представиться Глебову и Зинину, затем в связи с печатанием диссертации «Материалы для будущей физиологии алкогольного опьянения».

Николай Николаевич был удивлен наружностью гостя, которого ввел к нему в кабинет Глебов. Широкое смуглое лицо Сеченова со следами оспин выдавало калмыцкое по матери происхождение.

Некрасивое лицо украшали блестящие глаза необыкновенной красоты. Они отражали проницательный ум и поразительную доброту.

Глебов назвал гостя и вышел. Николай Николаевич спросил о Гейдельберге, о Бородине и быстро перешел «а приятельский тон — новый профессор ему понравился.

— Небось возвращаться сюда не хотелось?

Сеченов никогда не кривил душой и, улыбаясь, ответил:

— Смертельно не хотелось!

— Ах, молодой человек, молодой человек, — попрекнул Николай Николаевич, все более и более располагаясь в пользу гостя, — да ведь вам-то как раз, кроме России, сейчас и жить нигде нельзя!

Заметив недоуменно-вопросительный взгляд гостя, он пояснил:

— Да в какой же Германии или Франции министр ездит по стране, как ездил наш высокоуважаемый Авраам Сергеевич Норов, и провозглашал: «Наука, господа, всегда была для нас одной из важнейших потребностей, но теперь она первая! Если, — объявляет он, — враги наши имеют над нами перевес, то единственно силою звания!» Так где же людям науки жить и работать, как не в России!

Легкая ироническая усмешка, неуловимо звучавшая в тоне Зинина, относилась, конечно, к быстрому превращению слуги мрака в светоносца науки.

— Я, кроме работы, ничего и не ищу, — спокойно отозвался Сеченов, — были бы мало-мальски сносные условия!

— Создадим, создадим! — горячо уверял Николай Николаевич. — Пройдитесь по нашей Выборгской стороне — строим, реконструируем, закупаем приборы. Да разве только на Выборгской? Повсюду! Если хотите знать, сударь мой, чем живет сейчас академия, Петербург, Россия, скажу вам, как на исповеди: энтузиазмом, милостивый государь, энтузиазмом! Поживите — увидите!

Сеченов прислушивался к словам ученого секретаря с долей удивления. Носитель громкого имени ни-как не напоминал высокомерную знаменитость, какою он себе представлял прославленного химика. Пройдя с Глебовым мимо десятка студентов и служащих, вплоть до вице-президента, затянутых в военную форму, особенно приятно было увидеть первого русского ученого с европейским именем в обыкновенном черном фраке, без излишних любезностей, просто и приветливо принимавшего гостя.

Характеризуя действительность тех дней одним словом, Николай Николаевич был прав.

Никогда еще общественная инициатива не проявлялась так широко, не захватывала людей так глубоко. Идеи приобретали силу и пламенность страстей; убеждения проникали в кровь и плоть; люди повиновались им как бы инстинктивно, без малейшего насилия над собой.

Естествознание овладевало умами, сердцами, нравами. На университетских лекциях появились женщины. Зинин добился того, что и двери Медико-хирургической академии открылись для них.

Возвратившийся из-за границы Николай Николаевич Соколов, ученик Либиха, Жерара и Реньо, привез от Реньо поклон Зинину. В лаборатории Зинина, где всегда, как в клубе, толклись химики, Соколов почерпнул мысль о частной химической лаборатории в помощь людям, интересующимся наукой, столь успешно развивающейся. При содействии молодого химика-артиллериста Александра Николаевича Энгельгардта Соколов на свои средства на Галерной улице в квартире, принадлежавшей им обоим, открыл частную химическую лабораторию. Она была доступна для всех желающих заниматься химией.

«В нашей лаборатории мы дозволяем каждому заниматься совершенно свободно чем угодно и как угодно, лишь бы это делалось без стеснения других» — говорилось в сообщениях об открытии этой первой в России неправительственной учебной лаборатории.

Руководители лаборатории обещали следовать в своих советах учению Жерара и Лорана, придерживаясь педагогики Либиха.

Цель заключалась в том, чтобы «даже из человека, зараженного с детства ограниченными утилитарными воззрениями, сделать хотя на время ученого, неуклонно идущего к избранной цели тихим, но строгим и верным, философским путем».

Деятельность Зинина была верно и полно оценена уже в свое время. Деятельность Соколова, рано оборванная болезнью, долго ждала своей оценки. «Блестящий, остроумный, с несколько саркастическим и скептическим складом ума и неумолимой логикой, он был профессор в лучшем смысле слова, — говорит о нем К. А. Тимирязев. — Профессор — изящный работник, профессор-критик, профессор-философ».

Вслед за учреждением лаборатории Соколов и Энгельгардт опять-таки на свои скромные средства приступили к изданию первого русского специального «Химического журнала Н. Соколова и А. Энгельгардта», выходившего ежемесячными книжками.

При назначении Соколова профессором университета он передал оборудование лаборатории в университет, где химической лаборатории еще не было. Лаборатория и журнал Соколова и Энгельгардта сыграли большую роль в истории развития химической науки в России.

Пробуждали интерес к естествознанию в широких кругах общества и публичные лекции в зале Петербургского пассажа. Они были организованны здесь по инициативе научно-популярного издательства торгового дома «Общественная польза» и вовсе не имели благотворительного характера.

Изящный специально отстроенный зал был первым, вполне приспособленным к чтению лекций, с необходимой обстановкой для опытов и демонстрации при помощи волшебного фонаря. В антрактах красная драпировка между белыми колоннами раздвигалась, открывая вход в помещение с химической посудой, физическими приборами, естественно-историческими коллекциями. В круг деятельности торгового дома входила торговля этими почти неизвестными публике предметами. Читавшиеся в этой аудитории курсы могли бы принести честь и любому европейскому научному центру.

Н. М. Симонов.

М. И. Киттары

Юстус Либих

Якоб Берцелиус

Лаборатория Либиха

Шарль Жерар

Фарадей

Старинная карикатура, на алхимиков.

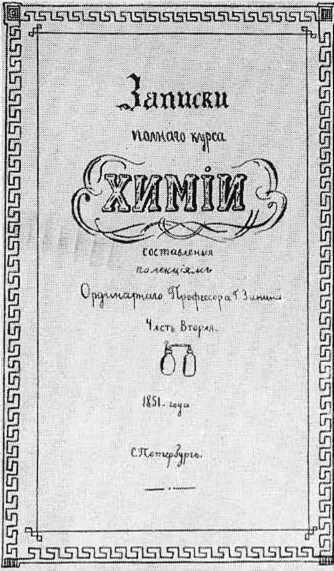

Записки полного курса химии, составленные Зининым

Анилин — препарат полученный Зининым

Фрагменты из письма Зинина к Симонову.

Урал середины XIX века.

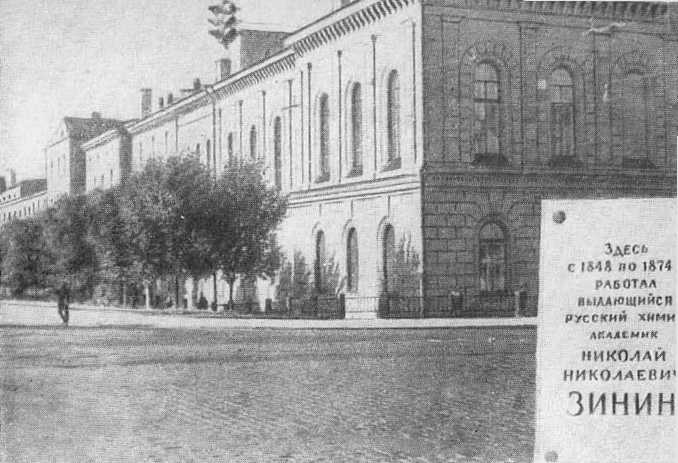

Петербургская медико-хирургическая академия

А. А. Воскресенский

А. П. Бородин.

Д. И. Менделеев

Естественноисторический институт академии.

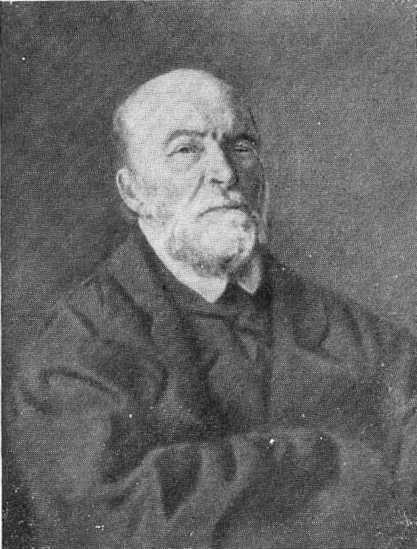

Н. И. Пирогов Портрет работы И. Е. Репина.

Петербург середины XIX века. Гравюра.

И. П. Павлов

Б. С. Якоби

А. М. Бутлеров

Главное здание Академии наук СССР

Н. Н. Зинин.

Здесь академик Ленц прочел курс по гальванизму и его новейшим применениям. Слушатели в первый раз ознакомились здесь с чудесами еще не существовавшего в России электрического телеграфа, узнали об устройстве «электрических подводных мин», любовались ослепительным блеском вольтовой дуги, которая блистала с башни адмиралтейского шпиля во время иллюминации по случаю заключения парижского мира. В этом же зале Ценковский посвящал свою аудиторию во вновь открытые тайны жизни микроскопических организмов растений и животных. Здесь ученик Зинина, профессор механики Вышнеградский знакомил публику с основами механической теории теплоты, о которой и с университетской кафедры еще не приходилось слышать. Здесь другой ученик Зинина, Евгений Пеликан, знакомил более посвященных с дико звучавшей для большой публики вирховской «Целлюлярной патологией».

В разгар небывалого умственного движения и общественного оживления явился Сеченов в Петербург.

«Припоминая мелочи того времени, — говорит он, — не могу не вспомнить слов, оказанных однажды нашим знаменитым химиком Николаем Николаевичем Зининым в ответ на наши, мои и Боткина, сетования на некоторые стороны русской жизни: «Эх, молодежь, молодежь, — сказал он, словно всерьез, но, конечно, соглашаясь с нами, — знаете ли вы, что Россия единственная страна, где все можно сделать?»

В этом ироническом ответе нетрудно было прочесть целую программу борьбы, вынесенную из долгого житейского опыта человеком неустанной энергии и непреклонной веры в творческие силы народа.

Своеобразное изречение Николая Николаевича приходило не один раз Сеченову на память, пока триумвират устраивал его ординарным профессором по физиологии в академию.

Диссертацию он никуда не представлял. Рукопись у него взял Глебов в своем вице-президентском кабинете. Без просьбы автора ее напечатал «Военно-медицинский журнал». Защита диссертации происходила в конференц-зале при небольшом числе студентов и членов конференции. Оппонентом выступал Евгений Венцеславович Пеликан, профессор судебной медицины и только что по желанию отца назначенный директором медицинского департамента Министерства внутренних дел. Он произвел на докторанта впечатление умного и образованного человека.

Защиту признали удовлетворительной, Сеченову присудили ученую степень доктора, и началось дело об определении его в академию в связи с выходом в отставку профессора А. П. Загорского.

«По тогдашнему уставу академии, — рассказывает Сеченов, — аспирант на кафедру физиологии должен был держать экзамен из этой науки и зоологии со сравнительной анатомией. Когда Зинин объявил мне об этом, держать экзамен в физиологии я согласился, а от зоологии отказался, как не занимавшийся ею. Но он меня успокоил, что это пустяки, чистая формальность. На этом экзамене сидели только два экзаменатора: Загорский, старик академик Брандт, читавший в академии зоологию, Зинин и я. Загорский поговорил со мной минуты две, а Брандт спросил, известно ли мне главное сочинение по инфузориям. Я ответил, что имя Эренберга мне, конечно, известно, но сочинения его не читал, так как не занимался зоологией. На второй вопрос я не мог ответить и не выдержал, заявив, что вовсе не занимался зоологией, предупредил об этом начальство и экзаменоваться не могу. Зинин пошептался со стариком, и сеанс кончился. Вскоре меня приняли адъюнктом по кафедре физиологии и заставили читать лекции до конца академического года…»

«Приняли меня потому, — поясняет Сеченов, — что таких ассистентов в России еще не было, и я со своими ограниченными сведениями был все-таки первым из русских, вкусивших западной науки у таких корифеев ее, как мои учителя в Германии. В последнем отношении мне завидовали позднее даже немцы».

Выручило Сеченова не только это обстоятельство.

Учась в Берлине, он заказал Зауэрвальду его гальванометр для электрофизиологии, приобрел санный аппарат Дюбуа-Реймона, его штативы для опытов с лягушками и привез все это богатство с собою в Россию, умея уже за границей обращаться с ним. Поэтому, исполняя приказ начать чтения тотчас же по получении места, Сеченов приступил к лекциям по никому не знакомому в то время в России животному электричеству. Для России того времени это учение было новостью.

Лекции Иван Михайлович составлял подробно, от слова до слова, и получил возможность напечатать их в течение этого же года в «Военно-медицинском журнале». Зинин посоветовал представить статью на Демидовскую премию в Академию наук, и автор получил за нее 700 рублей.

К весне приехал в академию Людвиг Андреевич Беккере, позже его Боткин. Их приняли адъюнктами уже без вступительного экзамена — Беккерса в хирургическую клинику четвертого курса, а Боткина — в терапевтическую того же курса.

Конец студенческой и начало профессорской жизни отмечали ужином в ресторане у Гейде, облюбованном петербургскими интеллигентами.

Сеченов заказал устрицы, которые он открывал с особенным искусством и удовольствием. Ужин подавали в отдельный кабинет, и в ожидании, пока заморозят шампанское, Боткин предавался своему любимому занятию — диагностике. Он присматривался к походке и движениям официанта, подававшего на стол, прислушивался к его шагам. Для Боткина, пожалуй, здоровых людей вообще не существовало. Во всяком случае, каждый встречавшийся ему человек занимал его прежде всею как возможный пациент.

Диагностика стала его страстью еще на студенческой скамье, и он упражнялся в ней, как виртуозы пианисты или скрипачи перед концертом.

Беккере, поглаживая черную бороду, следил за Боткиным и, когда официант удалился, спросил:

— Ну, что у него, по-твоему?

— Плоская стопа, профессиональная болезнь! Это уже по твоей хирургической части! — отвечал Боткин.

— Верно… А я думал, что ошибешься!

За устрицами молодые профессора обновленной Медико-хирургической академии вспоминали откровение Николая Николаевича о «единственной стране, где все можно сделать».

Руководство академии в это время отъезжало за границу: Зинин для ознакомления с постановкой дела на кафедрах естествоведения, Глебов — для изучения европейских клинических и госпитальных учреждений.

В наказе конференции Зинину говорилось, что командировка дана с тем, чтобы «по возвращении он применил виденное им к нашему новому зданию, которое должно быть окончено соответственно настоящему состоянию науки и своей специальной цели, состоящей в доставлении всех предлагаемых современною наукою средств к полному практическому образованию врача по предметам естествознания, как основания медицины».

Для кого другого, а для Зинина с его беспредельной энергией Россия действительно была страной, где «все можно сделать».

Признания своих научных идей он, во всяком случае, добился.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Россия, бедная Россия!.

Россия, бедная Россия!. Живу в тревожном напряженье. Событий безудержный ход Считает каждое мгновенье, И день идет за целый год… В душе моей то темный ропот, То веры светлый серафим, Но чаще я молитвы шепот Сливаю с ропотом глухим… Россия, бедная Россия, Люблю тебя с

Россия («Россия — плетень да крапивы…»)

Россия («Россия — плетень да крапивы…») Россия — плетень да крапивы, Ромашка и клевер душистый; Над озером вечер сонливый. Стволы тополей серебристых. Россия — дрожащие тени: И воздух прозрачный и ясный, Шуршание листьев осенних, Коричневых, желтых и красных. Россия —

Глава VI РОССИЯ,1941 ГОД

Глава VI РОССИЯ,1941 ГОД Предыстория3 мая 1939 года Молотов сменил Литвинова на посту наркома иностранных дел. Этот человек сыграл важную роль в обсуждении пакта о ненападении с Германией от 23 августа 1939 года, который развязал Гитлеру руки для вторжения в Польшу. Русские

«Россия, моя Россия, зачем так ярко-горишь?»

«Россия, моя Россия, зачем так ярко-горишь?» …В поселке Болшево по Северной железной дороге недалеко от Москвы, где поселили Эфрона, находилась ведомственная дача НКВД. Под старыми соснами зеленел симпатичный домик с верандой. Дом выстроен основательно — белые перильца,

Глава II. РОССИЯ И ЕВРОПА

Глава II. РОССИЯ И ЕВРОПА России определено было высокое

Глава третья . Россия

Глава третья. Россия Я бездомный, меня бьют и качают волны, и упираться мне только на якорь гордости, которую вселили в грудь мою высшие силы. Гоголь — МП. Погодину, март 1837 года Я вспомнил мои прежние, мои прекрасные года, мою юность, мою невозвратимую юность и, мне стыдно

Глава 5. Россия и мир

Глава 5. Россия и мир Лица и голосаПроизошло невероятное. То, во что я и сам не верил до 19 августа 1991 года. Новая, как говорят злопыхатели, «ельцинская» Россия заняла место Советов в международной политике. Унаследовав всю драматическую историю СССР, начиная с 1917 года. Не

Глава 24. Россия

Глава 24. Россия Соединенные Штаты и Россия вышли из войны как две самые мощные державы на земном шаре. Этот факт оказывал влияние на каждую деталь в американской официальной политике в оккупированной Германии, ибо любое продолжение борьбы между этими двумя державами

Глава 6 Россия

Глава 6 Россия …В ту пору императрица Екатерина II, желая посмотреть земли, властительницей коих сделалась, и себя показать, проезжала через Ригу по пути в Варшаву, где уже была немало известна: посадила она на престол Станислава Понятовского, давнего своего знакомца. И

Глава 26 ЧАВЕС И РОССИЯ

Глава 26 ЧАВЕС И РОССИЯ Санкции, объявленные Вашингтоном в отношении «Рособоронэкспорта» и российской компании «Сухой», у Чавеса не вызвали обеспокоенности. Обсуждая этот шаг Соединённых Штатов с министром обороны, президент убеждённо сказал, что русские далеко не те,

Глава 9. ПРОЩАЙ, РОССИЯ

Глава 9. ПРОЩАЙ, РОССИЯ Заметки Кирстен СиверЕсть люди, которые считают, что Александра вообще никогда не была замужем за Квислингом, полагая, что торговое представительство не имело права регистрировать брак и выдавать паспорта. Но, во-первых, у них уже были российские

Глава 11 США, сионизм, ООН и Россия

Глава 11 США, сионизм, ООН и Россия Отношения России и Европы, России и Запада важны для обеих сторон. Природа многовекового противостояния остается по-прежнему неуловимой для строгого научного определения. А это ведет к неправильной оценке ситуации, роковым ошибкам,

Глава 26 ЧАВЕС И РОССИЯ

Глава 26 ЧАВЕС И РОССИЯ Санкции, объявленные Вашингтоном в отношении «Рособоронэкспорта» и российской компании «Сухой», у Чавеса не вызвали обеспокоенности. Обсуждая этот шаг Соединённых Штатов с министром обороны, президент убеждённо сказал, что русские далеко не те,

Глава IX. ЧАЙКОВСКИЙ И РОССИЯ

Глава IX. ЧАЙКОВСКИЙ И РОССИЯ Далеко пронеслась по стране печальная весть.Небывалое дело: впервые болезнь и смерть композитора стали событием общерусского значения. Не было, верно, газеты, которая не поместила бы сообщений о ходе заболевания, а потом и кончине Чайковского.