В доме против Третьяковской галереи

В доме против Третьяковской галереи

Конечно, Костя Васильев не дождался того дня, когда в Третьяковку пошел весь класс во главе с преподавателем. Не дождался, когда выдадут в канцелярии нужное для бесплатного входа удостоверение. Он пошел в галерею один, как только был зачислен в школу.

В кассе Костя купил билет и, понимая важность момента, стал медленно подниматься по мраморной парадной лестнице, чувствуя, что в эти минуты произойдет что-то значительное в его жизни. Все его мальчишеское существо трепетало.

Вот он шагнул в зал, и глаза его, совсем юные, но и пытливые не по возрасту, получили сразу столько цветовой информации, сразу восприняли столько излучаемой энергии, что он встал, замер.

Дежурная обратила внимание на растерянно остановившегося посреди зала мальчишку в потертых ботинках, коротковатых брюках и пиджаке.

— Мальчик, ты отстал от группы?..

В этот момент в душе его происходила напряженная работа. Заложенный жизнью личностный интерес, е одной стороны, и живая активная сила картин, с другой, столкнулись в его возбужденном сознании. К какой картине идти? Издалека жадно охватил взглядом несколько полотен. Нет, не к этой, где ночное небо и темная тень дома, и не к той, где песчаный морской берег и шаланда в заливе, и не туда, где изображены женские фигуры…

Костя прошел дальше и услышал в себе зов, когда увидел три яркие знакомые фигуры на большом, в полстены полотне Виктора Михайловича Васнецова «Богатыри». Мальчик обрадовался свиданию с источником своего недавнего вдохновения: ведь репродукцию этой картины он изучал по сантиметрам, смотрел несчетное количество раз, а потом старательно перерисовывал. Так вот он каков — подлинник!

Мальчик впился в решительные лица богатырей, блестящее достоверное вооружение, отливавшую металлом кольчугу, косматые конские гривы. Откуда взял великий художник Васнецов все это? Из книг, конечно. А всю эту степную даль, этот воздух перед схваткой — тоже из книг? А ветер? Ведь на картине чувствуется ветер! Костя заволновался, открыв сейчас перед подлинником чувство ветра. Действительно, конские гривы да и травинки шевелит ветер.

Вглядываясь в каждый мазок, в каждую деталь сбруи, Костя не заметил, как прошло более двух часов. Спохватился: ведь его, наверно, ищут в интернате! А он только посмотрел одну картину Васнецова…

Оправившись от первых довлеющих впечатлений города-гиганта, мальчик не потерялся в непривычном для него пространстве. Третьяковка и Пушкинский музей, Большой театр и консерватория — вот ставшие для него главными ворота в мир классического искусства. С недетской серьезностью читает он и «Трактат о живописи» Леонардо да Винчи, а потом изучает картины этого великого мастера и «Наполеона» советского историка Евгения Тарле, со всем пылом юной души погружается в музыку Бетховена, Чайковского, Моцарта и Баха. И могучая, почти овеществленная духовность этих гигантов закрепляется в его сознании кристаллами драгоценной породы.

В первые же месяцы учебы в средней художественной школе зародилась глубокая, прошедшая через всю жизнь любовь к старым мастерам. Васильев со страстью коллекционера собирает репродукции с картин, внимательно изучает композицию, рисунок, цветовые оттенки каждой работы и примеряется к ним, «проигрывая» на свой лад…

С неослабевающим интересом посещает мальчик регулярные занятия. Литература, русский язык, история, математика и другие предметы изучались так же, как в обычной школе. Кроме того, спецпредметы — уроки по истории искусства, рисунку, композиции, живописи…

Московская средняя художественная школа располагалась в тихом Лаврушинском переулке старого Замоскворечья, напротив Третьяковской галереи. Подобных школ в стране было всего три: кроме московской, еще в Ленинграде и Киеве. Но МСХШ почиталась вне конкуренции хотя бы потому, что существовала при институте имени Сурикова, а в качестве учебной базы имела Третьяковку.

Обучались в этом привилегированном заведении в основном дети московской художественной элиты. Иногородних принимали со всей страны пять-шесть человек в год. Для них конкурсный отбор был очень высоким, и интернатики, как величали себя счастливчики, задавали, естественно, тон в учебе, к их уровню стремились все остальные.

Вместе с Костей судьба соединила очень одаренных, талантливых ребят — Абрека Галеева, Толю Максимова, Толю Логвинова, Сашу Толкача и Славу Щербакова.

С первого сентября все они попали на полное государственное довольствие. Их кормили, одевали, выдавали билеты в кино, абонементы на каток, бесплатно пускали во все музеи…

В те годы школа была подчинена Академии художеств, и условия для учебы ребятам предоставляли великолепные: большие, хорошо оборудованные аудитории, рассчитанные на группы в 9 — 10 человек; на такую же группу, когда требовалась живая натура, в том числе и обнаженная, выделяли сразу двоих человек. Гипсовые модели, натюрморты и различные постановки готовили по три-четыре на аудиторию. Все это оставалось на своих местах до тех пор, пока в том была необходимость. Ребята могли прийти через сутки, двое, через неделю — и продолжить работу. Ничего не надо было снимать, кому-то сдавать: условия как в собственной мастерской.

Школа располагала не только всевозможными муляжами — птичками, восковыми фруктами и прочим, но антикварными предметами — хрустальными и металлическими фужерами, фарфоровой посудой, старинными книгами. Общение с красивыми и необычными предметами расширяло кругозор мальчишек и в какой-то мере скрашивало их быт.

Но главная задача предметного фонда состояла в ином. Каждый ученик мечтал стать настоящим художником и ради этого стремился преодолеть сопротивление материала — научиться точно передавать фактуру любых предметов. Новички спешили поскорее постичь это ремесло, взять трудный барьер, чтобы успешно двигаться дальше. Они упорно продолжали свои тренажи и после занятий. Едва заканчивался ужин, «личинки» — ученики младших классов — уже не торопились в свое пристанище. Там, в нескольких комнатах, рассчитанных на 8 — 10 человек каждая, вдоль стен чередовались кровати и тумбочки — все причитавшееся ученикам имущество.

Рисунок восьмилетнего художника.

В центре помещения, как правило, вальяжно располагалась какая-нибудь постановка — гипсовая или иная модель, а к ней подборка предметов. Это — для старшеклассников, а где-то в свободном уголке, у натюрмортов, трудились «личинки». Задачей их было показать свой уровень, заявить о себе. И упорство приносило желаемые результаты: они создавали удивительные вещи. Могли точно, со всеми нюансами изобразить, например, персик, да так, что хотелось сдуть пыльцу с его поверхности. Или нарисовать обычную тонкую иголку с ворсистой ниткой — все это естественно, материально. Это было одно из самых любимых занятий ребят.

В интернате старшие и младшие жили вперемежку, и потому опыт и традиции вершили свое важное дело. Все видели работы друг друга. И уровень их определял статус каждого в коллективе. В замкнутой от внешнего мира среде действовали жестокие законы: все, что ученику дозволено или запрещено, определялось качеством его работ. На этот счет у детей был свой совершенно ясный критерий: вот он может сделать так, а остальные — нет. Их совершенно не интересовало ни количество вложенного кем-то труда, ни тем более официальная оценка учителей. Зато человека, который лучше работает, нельзя было просто так шпынять, даже если он маленький. Да и любые честолюбивые устремления ученика могли быть удовлетворены только при условии, что тот мог выполнить задание лучше других. Все это рождало неуемный дух состязательности.

Эскиз к иллюстрации на темы русских народных сказок.

Случалось, в интернате разгорались баталии комнатных масштабов — наиболее сильные Толя Логвинов и Абрек Галеев утверждали какие-то свои права. В орбиту каждого из них втягивались другие мальчишки в надежде удачно выбрать себе покровителя. Оставаться вне коалиций удавалось далеко не всякому.

Тихий, спокойный Костя Васильев всегда держался независимо. Уровень его работ, заявленный с первых дней учебы, давал на это право. Не только мальчишек, но даже преподавателей поражали Костины акварели. Как правило, это были пейзажи, со своей явно отличительной тематикой. Юный художник не брал чего-то крупного, броского, яркого, а всегда находил какой-нибудь штрих в природе, мимо которого можно спокойно пройти и не заметить: веточка, цветок, полевая травинка. Причем исполнял Костя эти этюды минимальными живописными средствами, скупо отбирая краски и играя тонкими соотношениями цвета. В этом проявляется характер мальчика, его подход к жизни.

На сверстников эти работы действовали словно неожиданный удар, встряска: возникал непонятный эффект. С одной стороны, на этюдах, если их анализировать, ничего особенного не было. Ну правильно, все хорошо нарисовано, даже простенько, без маеты, без мучений — кисть дважды не касалась одного места. Но почему-то воздействие было очень сильным. Как точное попадание в цель!

Ученикам непонятно было, как достигался такой эффект. Тем более в школе тогда в ходу было, работая с акварелью, добавлять в воду немного сахара, отчего краски становились сочными, пухлыми, приобретали яркий, глубокий цвет — словно под лаком. (Такое сочное письмо особенно любили Толя Логвинов и Саша Толкач.)

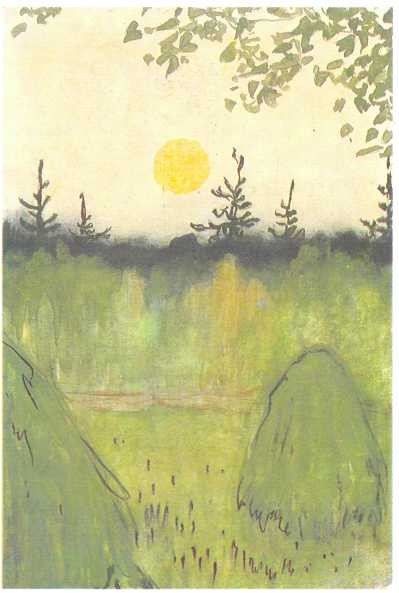

Первые акварели Кости Васильева:

Деревня. Стожки. Избушка.

Конечно, были у Кости и броские работы, если того требовала постановка, натюрморт. Натура сама подсказывала, что надо делать, но все равно он и там искал тонкие сочетания.

Чудом сохранилась одна его удивительная постановка — натюрморт с гипсовой головой. Почти завершив работу, Костя нечаянно пролил на нее клей; тут же он снял картон с мольберта и бросил в мусорный ящик. Так бы и исчезла навсегда эта акварель, как и множество других, если бы не Коля Чаругин — тоже интернатский мальчишка, учившийся классом ниже и всегда с восторгом наблюдавший за работой Васильева. Он спас и в течение тридцати лет хранил этот натюрморт среди своих самых ценных произведений.

Все составляющие этого натюрморта были кем-то со вкусом подобраны в предметном фонде школы: в качестве фона — средневековый плюшевый кафтан, на столике — гипсовая головка мальчика, старинная книга в потертом кожаном переплете и с какой-то тряпичной закладкой, а рядом — еще не увядший цветок розы.

Рисуя, Костя умело производил отбор, не писал в лоб, что видел. Где-то слегка размыл розочку, передав колебания теплого воздуха, тронувшие гипсовую головку, мягкими приглушенными сочетаниями красок подчеркнул благородство всей композиции. И вот уже настроение автора, вложенное им в натюрморт, невольно передается зрителю: такой теплотой и нежностью дышит эта работа.

Трактовка созданного образа, сдержанность в выборе средств свидетельствуют о богатстве вкуса начинаюшего художника.

И все же наиболее удачные работы Васильева — не из школьной программы, а те, что делал он в свободном творческом поиске, в особенности в летние каникулы.

К осени 1956 года Костя привез написанные им за это лето акварели. Они были настолько хороши, что директор школы Ашот Григорьевич Сукиасян, преподававший акварель в классе и лучше других знавший толк в этом деле, распорядился устроить выставку Костиных работ. Их хватило, чтобы увесить стены всего второго этажа, хотя акварели были на удивление маленькими — не больше листа отрывного календаря. Но, видно, так распелась душа художника на родных волжских просторах, что отблески ее светились с каждого листочка.

Несмотря на внешнюю незатейливость сюжетов — луна в сумерках над притихшей деревушкой, рыжий пучок конского щавеля у обочины дороги, пирамиды цветов нежно-розовой мальвы на фоне выгоревшей избы в звонкий солнечный день, — этими этюдами Костя заявил о себе во весь голос. По свидетельству его однокашников Николая Чаругина и Григория Цыкунова, ни до той выставки, ни после нее подобных работ, столь тонко передающих состояние природы, они в стенах школы не видели.

Жаль только, что понравившиеся всем акварели школьники очень быстро разобрали на память, а потом растеряли. Винить в этом, собственно, и некого. Тогда редкий мальчишка мог что-нибудь подолгу хранить. Для каж-до. о из них важнее был сам процесс творчества: сделать, постичь, пожить моментом вдохновения. И когда очередная вещь была готова и сдана, она уже мало кого интересовала. К своим рисункам относились как к вещам преходящим. Жили будущим, лучшие надежды связывали с ним и во имя этого несли свой подвижнический труд.

Работали действительно много. Ежедневно — восемь уроков: четыре часа общеобразовательных предметов и столько же специальных. Но это еще не все. После уроков москвичи расходились по домам, а интернатские мальчишки, отобедав, занимались композицией. Практически занятия продолжались до наступления сумерек. Потом садились делать уроки, слушали музыку, читали. Свободного времени не было, да ребята и не знали, что это такое. Ведь по заведенному в школе правилу, кроме всех прочих дел, ученики обязаны были ежедневно делать в рабочем альбоме не менее десятка рисунков.

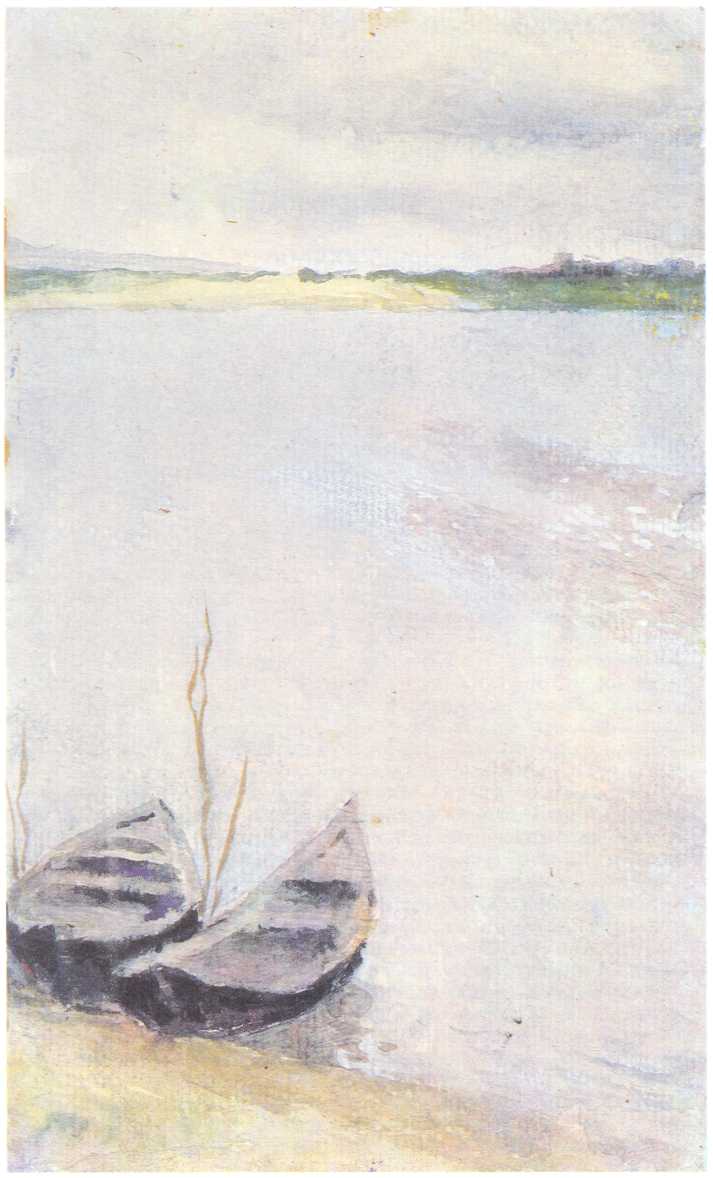

Лодки. 1956 год.

Летние работы 1956 года: У конюшни. Конский щавель.

Правда, система обучения по спецпредметам строилась на очень демократичных началах. Не существовало какой-либо строгой программы. А было свободное общение художников опытных и молодых, только вступающих на этот творческий путь. Старшие беседовали с учениками об искусстве вообще, о своем предмете, о каких-то конкретных деталях. Художников там не делали, художниками становились благодаря тому, что вместе собрались одаренные мальчики и им была предоставлена благоприятная обстановка для развития. В качестве главного критерия обучения выдвигалось правило — необходимость сравнивать свои работы с высокими образцами живописи. Благо, для этого в распоряжении ребят была Третьяковка.

Однако никто из учеников школы не мог допустить и мысли, чтобы его повели в Третьяковскую галерею, да еще стали бы при этом рассказывать, на что следует обращать внимание, а на что — нет. Третьяковка была для них таким же родным домом, как и школа. Каждую переменку — бегом туда, в любую погоду раздетыми, даже зимой. Залы мальчишки знали наизусть: где какая картина висит, что перевесили, что убрали в запасник. Шли сразу в нужный зал, к облюбованной картине, и, получив эмоциональный заряд, возвращались на урок.

Печь в старом доме.

А уж какой художник лучше, какой хуже — выясняли между собой, в своей среде. Тут спорили на все лады: словесно, ужимками, а подчас и кулаком. За время учебы пропустили через свое критическое сито всех художников из всех московских музеев — от Третьяковки до «Изобразиловки», как называли они Музей изобразительных искусств имени Пушкина.

Жили, в общем-то, одним миром, любили и спорили об одних и тех же художниках. Хотя любовь эта время от времени менялась. В младших классах больше других выделяли Левитана, Серова, позже — Константина Коровина, Врубеля.

Всем прочим делам и увлечениям Костя Васильев предпочитал посещение Третьяковки. Пожалуй, не было в музее картины, которую бы он не обследовал. Его интересовало буквально все — и холст, и подрамник. Но самым важным было распознать, как писал художник картину и что при этом чувствовал.

Например, какой техникой письма пользовались Серов и Петров-Водкин, весьма почитаемые им, но такие разные мастера. Тщательно присматриваясь к работам именитых мастеров — к движениям их кисти по холсту, к последовательности наложения красок, — он при внимательном изучении и определенном долготерпении делал для себя самые неожиданные открытия: через мазок вдруг постигал внутреннее состояние живописца в момент творчества. Оказывается, невозможно просто так накладывать цвет на поверхность. Движением руки мастер запечатлевал и свое чувство, и внутреннюю энергию. Вел ли он кисть медленно, сосредоточенно или, напротив, импульсивно, быстро; сильно нажимал ли на кисть или осторожно, едва касаясь ею полотна. Все это о многом говорило, приоткрывало завесу над творческой лабораторией автора.

Акварель из домашнего задания. 1956 год.

Костя месяцами разглядывал каждую работу великих русских художников, уделяя этому все свободное время. И когда в выходные или праздничные дни Клавдия Парменовна приезжала навестить сына, она, зная пристрастие мальчика, даже не подходила к игравшим в мяч ребятишкам, а сразу шла в здание напротив — в Третьяковскую галерею.

Однажды она застала его у картин Репина. Костя стоял спокойно, светлые глаза его источали радость, а на губах замерла трогательная улыбка. Увидев мать, он засмеялся от счастья и тут же, не успев, по-видимому, освободиться от каких-то сиюминутных откровений, поделился с ней:

— Я думал, что Репин достигает цели за счет рисунка. Но дело, мама, не в этом. Ты посмотри, какая у него освещенность, какой тон в цвете!

Мать, плохо понимая терминологию сына, ласково прижала его к себе и одобрительно кивнула:

— Я тоже люблю этого художника…

Как всякому ищущему человеку, Косте повезло: перед отправкой спасенных нашими воинами картин Дрезденской галереи в Германию была устроена их выставка в Москве. Васильев попал на нее. Что это было за событие! Много позже он рассказывал друзьям, как подходил к «Сикстинской мадонне», поднимался по ступеням парадной лестницы и смотрел вперед и вверх — на картину. Возле нее замерли двое часовых с автоматами. Мрамор лестницы, бархат ковра, скульптуры по сторонам, почетный караул — это великолепное преддверие мира старых мастеров — все это постепенно, шаг за шагом, ступень за ступенью уходило из сознания. И уже фигуры святых — святого Сикста и святой Варвары — казались живыми. Они так же, как и Константин и все идущие с ним по лестнице люди, смотрели на лики мадонны и ее сына, смотрели и не могли отвести взгляда в благом исступлении… И уже никого нет, а есть только нежно-золотистый свет из глубины лучезарных небес и эти два лица, две пары глаз — глаза Матери и глаза Младенца, — таинственно разные и единые, бездонные и полные необъятного и жуткого духовного могущества…

«Красота спасет мир» — вот слова, которые искал и тогда Костя, искал и нашел потом у Достоевского, нашел и повторил. Как художник, он имел право так думать, обязан был так думать, и, наверное, эта мысль — ключ ко всему сделанному им. Но все это позже, когда прошли годы, а тогда он в состоянии напряженной нравственной работы осваивал богатейший духовный мир, пребывая в постоянном откровении. Уже вполне профессионально, хотя и интуитивно — ведь он еще мальчик — запоминал Костя композицию, пластику образа, освещение, цвет, фактуру каждой картины и многое, многое исчезающе малое для другого глаза. Впечатления его от картин оказались настолько сильными и глубокими, что много лет спустя, стоило показать ему репродукцию любой из них, он легко указывал на недостатки в цветопередаче по сравнению с оригиналом. (Позже друзья специально устраивали ему подобные проверки, и он никогда не ошибался.)

Много, много различных школ, направлений, стилей предстоит ему еще узнать и освоить, многим он будет увлекаться, зачастую категорично отвергая то, чем увлекался вчера, но любовь к старым мастерам пронизывает всю его жизнь, как магистральное направление, относительно которого совершались эти колебания поиска и увлечений…

Из домашних работ 1956 года:

Птенец. Кролик. Котенок. Собака Орлик.

Завод в поселке Васильеве).

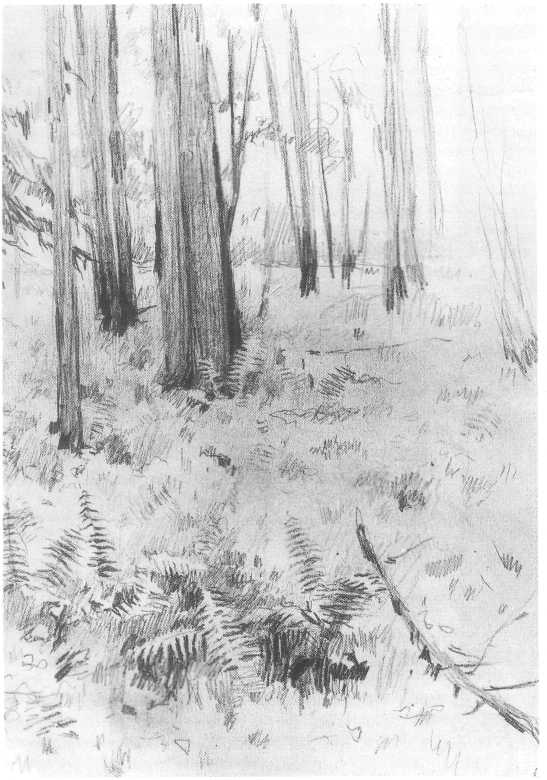

Роща. 1955 год.

Напряженное духовное пробуждение свершалось в нем внешне неприметно — по-прежнему Константин оставался замкнутым, чуточку самоуверенным подростком. Но уже появился у него первый настоящий друг. Его однокашник Анатолий Максимов, мальчик с незаурядным дарованием, страдал пороком сердца и, считая, что над ним висит вполне определенный рок (прожил он действительно недолго), спешил получить ответ на главные вопросы — о назначении человека, художника и его месте в мире. Своеобразный духовный поиск юноши был близок Васильеву. Это и сделало их друзьями.

Поздними вечерами, когда даже самые стойкие откладывали все дела и забирались под одеяло, друзья выходили в коридор рассматривать репродукции с картин Дюрера, Караваджо, Боттичелли… купленные ими у букинистов на почти символическую стипендию. Беседовали о прочитанном. В то время они открыли для себя Хемингуэя, Достоевского.

Зато утром поднять их никто не мог. Воспитатели, а как правило, это были весьма добрые женщины, пытаясь разбудить мальчишек, робко просили:

— Вставайте, ребята, вставайте…

Но только в половине девятого какие-то механизмы подхватывали их и начинали закручивать в нарастающем темпе; нужно было поспеть к девяти на занятия, а по пути умудриться еще позавтракать.

Такая вольница длилась, правда, не долго. Зимой 1956 года сменился руководитель интерната. Вместо интеллигентного и тихого преподавателя конституции Вениамина Александровича Шапиро прислали бывшего чемпиона страны по боксу Илюшина. Первое, что он произнес в утро своего знакомства с питомцами, было громогласное: «Встать!!!» Повторять ему не пришлось. Все почему-то сразу сообразили — отныне распорядок дня примет четкие, организованные формы. И не ошиблись. Обойдя все комнаты, Илюшин построил ребят и, не разрешив им одеться, в одних трусиках отправил на улицу делать зарядку; показал, как нужно обтираться снегом… Очень скоро мальчики привыкли к таким процедурам и принимали их даже с удовольствием, чем повергали в смятение всю окрестную кадашевскую шпану из глухих жилых кварталов.

Впрочем, Кадаши были вотчиной интернатских ребят, одной из творческих лабораторий, где они рисовали старые московские улочки.

Правда, понятие «улица» в зимнее время измерялось шириной Лаврушинского переулка, то есть расстоянием, которое ученики преодолевали по многу раз в день, бегая в Третьяковку. Зимой, после восьмичасовых занятий и обеда, пока на улице было еще светло, работали в классах у своих мольбертов. А едва смеркалось, собирались по традиции вместе послушать музыку. Центром музыкального мира ребят был Слава Щербаков — обладатель колоссальной коллекции пластинок и, самое главное, проигрывателя — страшной роскоши по тем временам. Ежемесячно родители присылали ему какие-то деньги, и все их он тратил на пластинки.

К музыке тянулся не один Щербаков. Искусство многогранно. Вступивших под его знамена безусловно талантливых ребят оно завораживало всеми своими формами. И конечно, музыкой. Каждый по силе возможностей и собственному вкусу приносил на интернатский алтарь любимые музыкальные записи. В фонотеке собрался богатейший репертуар классики, была и эстрада, но очень немного, появились цыганские романсы и даже самодельные пластинки на рентгеновских пленках — «на ребрах» — с входившим в моду среди молодежи рок-н-роллом.

Вносил свою скромную лепту и Костя. Он приобрел и с наслаждением слушал Мусоргского, Бородина, Чайковского, раздобыл где-то новые записи песен и арий из опер в исполнении Шаляпина. Вообще друзья подмечали увлеченность Кости русской классической музыкой, хотя, бесспорно, признавали его и знатоком классики зарубежной.

Акварели. 1956 год.

Своих друзей поразил он однажды между прочим брошенным замечанием:

— Какая великолепная музыка звучала по радио в траурные дни после смерти Сталина, и, видимо, редкая, потому что многие вещи с тех пор я больше не слышал!

А было Косте тогда одиннадцать лет и ни малейшего музыкального образования… Может быть, не пропал в нем музыкант и даже, наверное, не пропал: его картины зазвучат со временем мелодично и образно.

С весной, когда заметно длиннее становились дни и музыка пробуждалась в самой природе, вся самостоятельная работа учащихся переносилась на улицу. Мальчики, переписав все старые улочки и застройки вокруг школы-интерната и ближайшее Замоскворечье, подхватывали этюдники и разбредались по Москве в поисках интересной натуры.

У Центрального парка культуры имени Горького садились на 47-й трамвай (был тогда такой маршрут) и, разумеется, бесплатно мчались до самого Коломенского — писать с высокого берега панораму Москвы-реки. Или ехали в зоопарк, к животным.

Это были обязательные маршруты, через которые проходили все поколения учащихся. В зоопарке красками пользовались редко, чаще просто рисовали, делали в блокнотах наброски. Мягким карандашом, углем, сангиной несколько быстрых метких росчерков — и набросок готов: какая-нибудь прыгающая птичка, забавный зверек. По неписанному в школе закону ученик за день должен был исполнить не менее десятка подобных набросков — в трамвае, метро, на улице, в классах. Если меньше — плохо работаешь! Почти как гаммы для музыканта.

Случалось, в старших классах мальчишки подрабатывали. В Лаврушинском переулке жил старый дедуля по фамилии Гапонов. Он был большой любитель и знаток живописи, захаживал в школу посмотреть, как трудятся будущие художники. Ученики, так уж, видно, водится, прилепили ему кличку — «Гапон». Однажды он заглянул к директору интерната и попросил выделить ему способного ученика, чтобы сделать копию с картины Федора Васильева «Мокрый луг».

Весенняя улица. 1957 год.

Натюрморт с овощами. 1957 год.

Ашот Григорьевич засмеялся и говорит:

— У нас тоже есть свой Васильев, правда, Константин. Вот его и берите. Да пусть он друга своего пригласит в помощники. Они все сделают как надо…

Общеобразовательные предметы были забыты. Целый месяц Костя и Анатолий и присоединившийся к ним позже Коля Чаругин пропадали в маленькой комнатушке, специально отведенной им для работы. А когда все завершили и представили дедуле копию, он даже прослезился — настолько хороша она была. На радостях выдал ребятам трист-а рублей старых, но в ту пору «ломовых» денег. Друзья шутя прикидывали, что с ними делать, и решили вместе махнуть летом на Гаити…

В теплые весенние дни, случалось, Ашот Григорьевич снимал школьников с занятий на целую неделю, предоставлял им «творческий отпуск».

И тогда Костя с Толей Максимовым, взяв с собой бутерброды, с утра и до позднего вечера проводили в Ботаническом саду. Тогдашняя окраина Москвы казалась им райскими кущами, первозданной природой: вокруг был лес, овраги с усыпанными цветами склонами, какая-то речка. Мальчишки писали все, что видели вокруг, и чувствовали себя счастливыми…

В своих странствиях по стране живописи, по самым ее малонаселенным уголкам ребята неожиданно пришли к импрессионистам и были ими очарованы. Новое увлечение сопровождалось для них открытиями в музыке, кино, литературе, философии — Стравинский, Прокофьев, Шостакович… Вот лишь главные ориентиры их исканий. По существу, для друзей это был один мир, одна область искусства, где они жили.

Интересы ребят вышли из русла школьной программы. Но именно тогда в интернате настал жесткий период — от учащихся стали требовать строгого соблюдения тематики и манеры письма. Образ любого живописного произведения непременно должен был вписываться в определенные рамки: писать пастозно, корпусно, интенсивно.

В числе идеологов этого направления был и один из столпов Академии художеств Е. Е. Моисеенко, который устами и авторитетом целого поколения своих учеников насаждал во всех учебных заведениях наработанную им же самим манеру письма, определив ее ни больше ни меньше как живописью соцреализма.

Имелось в виду, что мазок нужно класть густой, объемный, можно выдавливать краску из тюбика прямо на холст. Важно, чтобы все звучало ярко, празднично, утверждая торжество, мощь и силу социализма. Это что касается манеры письма. Ну а тематика тоже вполне конкретная — пафос стройки, герои труда: сталевары, доярки, шахтеры…

В школе эту идею исповедовал преподаватель живописи Валиахметов, почитавшийся в МОСХе истинным соцреалистом. Обучая ребят, он строго контролировал в их живописных работах величину мазка как в плоскости картины, так и вне ее, давал тематические задания.

…Васильев отказывался писать сталеваров. И не то чтобы он бунтовал, нет. Просто Костя хотел делать, писать только то, что ему близко, что он видел и знал. Сталеваров и шахтеров ему видеть не доводилось, кроме как на фотографиях и в кино, а стало быть, он их не знал. Писать же просто из послушания или страха, даже из уважения к кому-то то, что сам не прочувствовал, представлялось ему ложью. Компромиссов Костя не признавал, во всяком случае, в творчестве.

Позиция всегда уравновешенного, дисциплинированного Кости поразила его товарищей и возмутила некоторых преподавателей. Что самое странное, не тех, кто вел спецпредметы, а учителей истории, предложивших вынести обсуждение поведения Васильева на педсовет и строго его наказать.

Добрейший Ашот Григорьевич поначалу смягчал страсти, но лишь до тех пор, пока Костя не выступил с демаршем. На занятие по живописи он принес и сдал в качестве домашнего задания натюрморт, на котором акварелью был нарисован желтый апельсин, обведенный по контуру синей краской — явное подражание гонимому в то время Сарьяну. Причем написано все было без каких-либо бликов, без света и тени.

Разгорелся скандал, которого не смогли предотвратить уже ни Сукиасян, ни вступившийся за Костю очень любивший его преподаватель рисования Василий Михайлович Боков. В итоге на школьной доске объявлений вывесили «объяснение» по поводу того, что ученик предвыпускного класса Константин Васильев остановился в своем художественном развитии.

Натюрморт с гипсовой головой. 1957 год.

Кулик. 1957 г.

Отзвенела суета первых весенних месяцев 57-го года, и где-то на подходе сухой ветер уже подбирал в кулак земляную пыль, чтобы запустить ее по московским улочкам. В своих сладких снах ребята уже видели себя за материнским столом. Близился к концу учебный год. Впереди последние летние каникулы перед выпускным классом.

Костя и Анатолий все чаще стали уединяться и обсуждать застрявшую в головах идею — после каникул в интернат не возвращаться. Вообще в школе возникла далеко не оптимистическая атмосфера: несколько лучших учеников старших классов, финишировавших с отличием, отказывались идти в Суриковский институт по зеленой для них улице. Они робко судачили в коридорах о том, что образование школа дала достаточное, приучила самостоятельно мыслить и незачем идти в Суриковский, если хочешь оставаться самим собой. Поговаривали, что знаменитости подомнут под себя, и тому, кто попадет, скажем, в класс Дейнеки, придется работать, как Дейнека, а у Мадорова — как Мадоров.

Учителя засуетились, забегали по коридорам с уговорами. Школа превратилась в муравейник. Наконец фурункул накопившихся противоречий лопнул: прозвенел звонок последнего урока, и, наскоро распрощавшись, учащиеся разлетелись по вокзалам Москвы, спеша отправиться поскорее домой — в Калугу, Пермь, Феодосию…

Расстались и Костя с Анатолием. В школу друзья больше не вернутся…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 3 «Арлекино» против «Лебединой верности», или Запад против Востока

Глава 3 «Арлекино» против «Лебединой верности», или Запад против Востока Всесоюзный конкурс артистов эстрады 1974 года, на котором Алла Пугачева заняла скромное 3-е место, в целом сослужил ей хорошую службу. Поскольку он собрал вокруг себя огромное количество эстрадной

ОТВЕТ ИЗ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

ОТВЕТ ИЗ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ Вышла книга Пахомова. «Вульфертовский» портрет был воспроизведен в ней в отделе недостоверных. «Изображенный на портрете офицер мало чем напоминает Лермонтова, — прочел я на 69-й странице. — Только лоб и нос на этом портрете имеют

Мишель Уэльбек Г.Ф.Лавкрафт: против человечества, против прогресса Предисловие

Мишель Уэльбек Г.Ф.Лавкрафт: против человечества, против прогресса Предисловие Когда я начинал писать это эссе (наверное, где-то к концу 1988 года), я находился в таком же положении, как многие десятки тысяч читателей. Обнаружив рассказы Лавкрафта в 16-летнем возрасте, я тут

Из моей советской «картинной» галереи

Из моей советской «картинной» галереи За время моей карьеры в Ленинграде и в Москве я имел возможность близко наблюдать почти всех крупных руководителей. Некоторые из них произвели на меня особое впечатление. Вот их портреты, какими я их вижу до сих пор. Карл Бегге

«С большевистской решительностью поднимайтесь все в бой под руководством коммунистов против всякого национализма, против фашизма, против империалистической войны»

«С большевистской решительностью поднимайтесь все в бой под руководством коммунистов против всякого национализма, против фашизма, против империалистической войны» Даже самые опытные агенты охранки не смогли установить, когда и как уехал товарищ Олекса через

ОТВЕТ ИЗ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ

ОТВЕТ ИЗ ТРЕТЬЯКОВСКОЙ ГАЛЕРЕИ Вышла книга Пахомова. «Вульфертовский» портрет был воспроизведен в ней в отделе недостоверных. «Изображенный на портрете офицер мало чем напоминает Лермонтова, — прочел я на 69-й странице. — Только лоб и нос на этом портрете имеют

2. «Рок против террора» и рок против «Наутилуса» (фестиваль в поддержку жертв Чернобыля в Минске)

2. «Рок против террора» и рок против «Наутилуса» (фестиваль в поддержку жертв Чернобыля в Минске) 6 апреля 1991 года в московском Дворце спорта «Крылья Советов» состоялся масштабный Рок-фестиваль, названный его со-организаторами из «Комсомольской правды» и телекомпании

Ученик против учителя, или Ларионов против Тихонова

Ученик против учителя, или Ларионов против Тихонова В мае 1988 года сборная СССР отправилось в короткое турне по Японии, где сыграла два матча со сборной Японии. Обе встречи закончились нашей победой (10:4 и 13:2). Между тем это были последние игры, где первое звено в лице

Глава тридцать четвёртая. ШЕДЕВРЫ ДРЕЗДЕНСКОЙ ГАЛЕРЕИ

Глава тридцать четвёртая. ШЕДЕВРЫ ДРЕЗДЕНСКОЙ ГАЛЕРЕИ Дрезден был взят по пути к Праге.Шестого мая в 18.10 по московскому времени командующий 5-й гвардейской армией генерал Жадов получил приказ Конева: «Светлого времени не терять, начать наступление немедленно. Исходное

Глава 7. МАРАТ ПРОТИВ ЖИРОНДИСТОВ, ЖИРОНДИСТЫ ПРОТИВ МАРАТА (ЧАСТЬ II)

Глава 7. МАРАТ ПРОТИВ ЖИРОНДИСТОВ, ЖИРОНДИСТЫ ПРОТИВ МАРАТА (ЧАСТЬ II) Тираны, бегите! Вам страшен отмщенья час. «Лучше смерть, чем монтаньяры!» — Так потомок воскликнет за нас. Луве де Кувре. Гимн смерти После изгнания жирондистов лидеры Конвента словно оцепенели. Марат

Драма в Третьяковской галерее

Драма в Третьяковской галерее Думая обо всем этом, я повел своих студентов на репинскую выставку, которая была развернута в Третьяковке. Мы долго стояли перед картиной Репина «Иван Грозный и сын его Иван». Вот, казалось нам, идеальное изображение преступления. Оно только

В запасниках галереи

В запасниках галереи – Мы смотрим на картины знаменитого дагестанского художника Халила Мусаева. Судьба его трагична. Родился он в селе Чох. Рано раскрылся как талантливый художник. Первым из дагестанских художников иллюстрировал русские, советские журналы. Он писал

В доме против Третьяковской галереи

В доме против Третьяковской галереи Конечно, Костя Васильев не дождался того дня, когда в Третьяковку пошел весь класс во главе с преподавателем. Не дождался, когда выдадут в канцелярии нужное для бесплатного входа удостоверение. Он пошел в галерею один, как только был