«Я даже далеко ушел от Гоголя»

«Я даже далеко ушел от Гоголя»

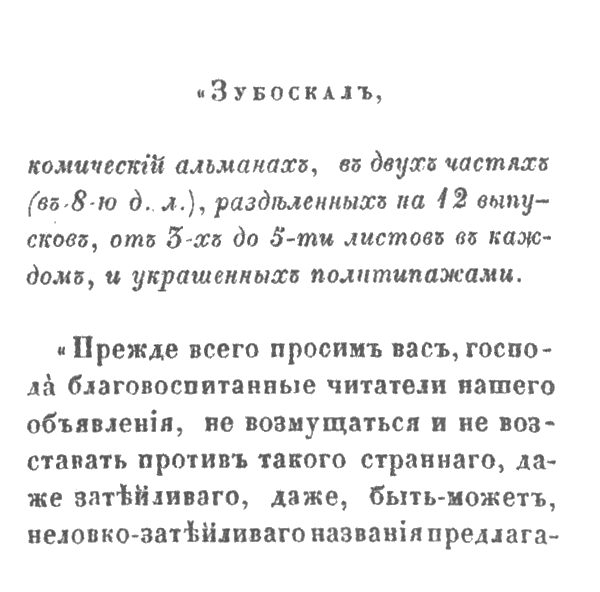

В одиннадцатом номере «Отечественных записок» за 1845 год появилось объявление об издании нового «летучего карманного альманаха» под названием «Зубоскал».

«…Конечно, смеяться можно, смеются все, отчего же не смеяться? — но смеются кстати, смеются при случае, смеются с достоинством, — не попусту скалят зубы, как вот здесь, из одного заглавия вашего явствует — одним словом, известно, как смеются… Да и почему знать, не намерение ли здесь какое скрывается? — скажут в заключение те, которые любят во всем, что до них не касается, видеть намеренье, даже дурное намеренье: — не фальшь ли тут какая-нибудь; может быть, даже неблаговидный предлог к чему-нибудь, может быть, даже вольнодумство какое-нибудь… — гм! — может быть, очень даже может быть, — при нынешнем направлении особенно может быть. И наконец, грубое, немытое, площадное, нечесаное, мужицкое название такое — „Зубоскал“! Почему „Зубоскал“? зачем „Зубоскал“?.. Да уж если на то пошло, так мы и расскажем вам, кто он именно такой, наш Зубоскал…»

Так начиналось это необыкновенное, насмешливое объявление. Написал его Достоевский. Типографские издержки по новому изданию брал на себя Некрасов. Вместе с Григоровичем, втроем, они становились во главе «Зубоскала». Альманах должен был «цеплять» своей насмешкой столичное общество, журналы, театр, литературу, газетные известия — словом, под видом беззлобного зубоскальства обличать пошлость и мерзость окружающего.

Достоевский со всегдашней своей горячностью желал немедленно, прямо и громогласно заявить о своей приверженности к «натуральной школе» — литературной школе жизненной правды, отцом которой был Гоголь. Ему не терпелось кинуться за нее в журнальную драку, так сказать, «врукопашную». «Зубоскал» был для того наилучшей ареной. Оттого-то с таким рвением принялся Достоевский за дело.

Объявление о «Зубоскале» в журнале «Отечественные записки».

Для начала пообещал Некрасову злые «Записки лакея о своем барине». Несколько дней спустя придумал еще рассказ для «Зубоскала» — это была переписка двух шулеров, морочащих один другого. Сюжет пришел к нему за разговором, когда он как-то вечером сидел у Некрасова. Вернувшись домой, Достоевский взялся за перо и всю ночь писал. К утру «Роман в девяти письмах» — так назывался рассказ — был готов. Автор отнес его Некрасову. Некрасов, пробежав глазами рукопись, тут же выложил на стол гонорар — 125 рублей. И это за каких-то несколько страничек! Так платили лишь самым маститым писателям. Вечером того же дня Достоевский прочел свой «Роман в девяти письмах» у Тургенева, где собиралось множество гостей. Успех был полный.

— Я теперь уверен в вас совершенно, — сказал ему Белинский, — ибо вы можете браться за совершенно различные элементы.

Некрасов уже обдумывал, кому заказать обложку и иллюстрации для «Зубоскала», когда вдруг узнал, что издание альманаха не будет разрешено. Начальство нашло неприличным и даже весьма предосудительным сочиненное Достоевским объявление. Этого было довольно, чтобы погубить еще не родившийся альманах. Федор Михайлович досадовал на собственную неосторожность, досадовал на тяжелую руку цензуры. Но как ни жаль было хоронить милый его сердцу «Зубоскал», предаваться унынию не приходилось — надо было поскорее разделываться с «Двойником».

Поначалу он думал дописать роман еще в августе. Но вот уже миновали и август, и сентябрь, и октябрь…

«Яков Петрович Голядкин выдерживает свой характер вполне. Подлец страшный, приступу нет к нему; никак не хочет вперед идти, претендуя, что еще ведь он не готов, а что он теперь покамест сам по себе, что он ничего, ни в одном глазу, а что, пожалуй, если уж на то пошло, то и он тоже может, почему же и нет, отчего же и нет?.. Раньше половины ноября никак не соглашается окончить карьеру. Он уж теперь объяснился с Его Превосходительством и, пожалуй (отчего же нет), готов подать в отставку. А меня, своего сочинителя, ставит в крайне негодное положение».

Увы! Не только в половине ноября, но и в начале декабря роман еще не был готов.

Белинский потерял терпение. Он объявил, что устраивает литературный вечер (чего почти никогда не делал), созывает всех друзей и приятелей и требует, чтобы Достоевский прочел им хоть первые главы своего «Двойника».

Тесный кабинет Белинского был полон. В углу комнаты, у стола, примостился Достоевский. Возле него, торжественный и взволнованный, — сам хозяин. Несколько поодаль уселся Андрей Александрович Краевский, с благодушной, но неизменно важной миной на полном лице. Из-за его спины выглядывал как всегда веселый и непоседливый Григорович.

Достоевский невольно припомнил то недавнее, но теперь уже такое далекое утро, когда он вот так же, как сейчас, сидел за столом, развернув свою рукопись, а перед ним в радостном изумлении хлопал глазами и ерзал на своем стуле один-единственный слушатель — Митя Григорович…

Достоевский начал:

— «Было без малого восемь часов утра, когда титулярный советник Яков Петрович Голядкин очнулся после долгого сна, зевнул, потянулся и открыл наконец совершенно глаза свои…»

Насупившись и опустив голову, слушал Некрасов. Весело, точно говоря: «Знай наших!» — поглядывал по сторонам Григорович. Одобрительно и все так же самодовольно кивал Краевский. По временам, оборачиваясь к соседям, Белинский громким шепотом восклицал, что один только Достоевский мог доискаться до таких изумительных психологических тонкостей.

Свежий кавалер. Картина П. Федотова. 1846 г.

Описывая нрав господина Голядкина, его робость и стремление не выделяться из толпы, а, напротив, замешаться, спрятаться в самую гущу ее, Достоевский употребил глагол «стушеваться». Этим словцом он обозначил способность господина Голядкина плавно, деликатно, неприметно погружаться в ничтожество. Так же неприметно, как сбывает тень в рисунке, когда ее «стушевывают» постепенно от темного к более светлому и потом вовсе сводят на нет. Словцо это употребляли в литературе и прежде, но здесь оно пришлось так кстати, прозвучало так остро и забавно, что все сразу заметили его и приняли с восхищением, как будто прежде никогда не слыхали.

После чтения Достоевский услышал такие похвалы, каких не слыхал и за «Бедных людей». Правда, Белинский находил, что молодому писателю еще надо набить руку, избавиться от многословия и частого повторения одних и тех же понравившихся ему выражений. Но об этом критик говорил лишь мимоходом. Оригинальность и трагическая сила, которую угадывал он в новом творении Достоевского, с лихвою искупали в его глазах некоторую манерность изложения.

«Представь себе, что наши все, и даже Белинский, нашли, что я даже далеко ушел от Гоголя… Во мне находят новую оригинальную струю (Белинский и прочие), состоящую в том, что я действую анализом, а не синтезом, т. е. иду в глубину и, разбирая по атомам, отыскиваю целое. Гоголь же берет прямо целое и оттого не так глубок, как я. Прочтешь и сам увидишь».

Белинский нетерпеливо желал прочесть весь роман до конца, и в статье, которую он намеревался написать по выходе «Петербургского сборника», разобрать уже не только «Бедных людей», но и «Двойника». По иной причине, но столь же нетерпеливо, ожидал окончания романа и издатель «Отечественных записок» Краевский. Еще в начале осени он уговорился с Достоевским, что «Двойник» появится в его журнале и непременно до конца года. Осенние месяцы — время подписки. Нашумевшее имя Достоевского могло стать приманкой для читателей — а чем больше читателей, тем выше доход. Для Краевского же ни одно другое слово не звучало так сладостно и призывно, как «доход».

Для верности Андрей Александрович даже упросил Федора Михайловича взять у него пятьсот рублей вперед. И вот теперь Краевский незримо и неотступно стоял за плечами: «Скорей! Скорей!» Дошло до того, что издатель забрал у автора неоконченную рукопись и отослал ее в типографию, в набор, а тем временем автор должен был дописывать последние главы. Он писал дни напролет. К вечеру голова горела, сердце бешено стучало, он чувствовал себя разбитым, больным и — несмотря на это — счастливым. Уж теперь-то он твердо знал, что делает настоящее дело. Теперь он, как никогда, был уверен в своих силах.

Эта уверенность помогала мириться со многим. Она почти утешила даже в безответной, безнадежной, безумной, проклятой любви к первой петербургской красавице.

«Я был влюблен не на шутку в Панаеву, теперь проходит…»

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

«Даже эти шаги, даже эти следы на паласе…»

«Даже эти шаги, даже эти следы на паласе…» Даже эти шаги, даже эти следы на паласе, Даже этот пейзаж с набегающим березняком, Все, что было и будет, стояло тогда на террасе В треугольниках солнца, трепещущих под потолком. Человек в канотье с чемоданом в пустынном

21. «Радость жизни былой далеко, далеко…»

21. «Радость жизни былой далеко, далеко…» Радость жизни былой далеко, далеко… Я зажгу свой огонь глубоко, глубоко… В полусне, в полумгле там заветный есть сад, Там цветы без зимы, там любовь без утрат. Там в немой тишине, недоступные дню, Я сокровища сердца ревниво храню, И

I. Предки Гоголя. - Первые поэтические личности, напечатлевшиеся в душе его. - Характерические черты и литературные способности его отца. - Первые влияния, которым подвергались способности Гоголя. - Отрывки из комедий его отца. - Воспоминания его матери

I. Предки Гоголя. - Первые поэтические личности, напечатлевшиеся в душе его. - Характерические черты и литературные способности его отца. - Первые влияния, которым подвергались способности Гоголя. - Отрывки из комедий его отца. - Воспоминания его матери В малороссийских

II. Пребывание Гоголя в Гимназии высших наук Князя Безбородко. - Детские проказы его. - Первые признаки литературных способностей и сатирического склада ума его. - Воспоминания самого Гоголя о его школьных литературных опытах. - Школьная журналистика. - Сценические способности Гоголя в детстве. - Ст

II. Пребывание Гоголя в Гимназии высших наук Князя Безбородко. - Детские проказы его. - Первые признаки литературных способностей и сатирического склада ума его. - Воспоминания самого Гоголя о его школьных литературных опытах. - Школьная журналистика. - Сценические

III. Переписка с матерью во время пребывания в Гимназии: нужда в деньгах; - желание учиться музыке и танцам; - участие отца в направлении способностей Гоголя; - смерть отца; - отчаяние Гоголя; - опасения за здоровье матери; - сроки получения денег из дому; - склонность к сельскому хозяйству и садово

III. Переписка с матерью во время пребывания в Гимназии: нужда в деньгах; - желание учиться музыке и танцам; - участие отца в направлении способностей Гоголя; - смерть отца; - отчаяние Гоголя; - опасения за здоровье матери; - сроки получения денег из дому; - склонность к

XV. Болезнь Гоголя в Риме. - Письма к сестре Анне Васильевне и к П.А. Плетневу. - Взгляд на натуру Гоголя. - Письмо к С.Т. Аксакову в новом тоне. - Замечание С.Т. Аксакова по поводу этого письма. - Другое письмо к С.Т. Аксакову: высокое мнение Гоголя о "Мертвых душах". - Письма к сестре Анне Василье

XV. Болезнь Гоголя в Риме. - Письма к сестре Анне Васильевне и к П.А. Плетневу. - Взгляд на натуру Гоголя. - Письмо к С.Т. Аксакову в новом тоне. - Замечание С.Т. Аксакова по поводу этого письма. - Другое письмо к С.Т. Аксакову: высокое мнение Гоголя о "Мертвых душах". - Письма к сестре

Ушел и не вернулся

Ушел и не вернулся Следующим исчез Юрий Захаренко.Произошло это ровно через месяц после исчезновения Винниковой. Бывший министр внутренних дел позвонил жене по мобильнику:— Оля, я уже иду домой…И не пришел.Спохватились на следующий день. Помню, я дежурил по номеру в

ПОЕЗД УШЕЛ

ПОЕЗД УШЕЛ Образ России у меня сложился из наблюдений за тем, как живут здесь люди, каков их быт, трудности, устремления. Для меня один день, проведенный на московском рынке, улицах и в гостях у друзей-россиян, значит больше, чем даже самая лучшая мировая статистика. Из

А поезд уже ушел…

А поезд уже ушел… Творческая моя жизнь на театре складывалась так: прогремев в конце 40-х — начале 50-х «Воробьевыми горами», «Солнечным домом», «Семью волшебниками» и «Девицами-красавицами», я вскоре почувствовал себя моряком на суше. Надо было завязывать дружбу с

Поезд ушел!

Поезд ушел! Однажды сослуживец Андрея, такой же, как и он, эмигрант, пригласил его к себе в гости.— Ты что-нибудь отмечаешь?— Да, завтра мой день рождения, а я всю жизнь и в хорошие, и в плохие времена всегда его справлял. В этот раз мы отмечаем этот день не очень широко, не в

XXII. Переписка с поэтом Языковым и А.О. С<мирнов>ой: шутка рядом с высокими предметами; - взгляд Гоголя на самого себя; - акт творчества, совершающийся посредством молитвы; - опровержение обвинений в двуличности; - артист и христианин; - отзыв Гоголя на вопрос: русской он, или малороссиянин? - общи

XXII. Переписка с поэтом Языковым и А.О. С<мирнов>ой: шутка рядом с высокими предметами; - взгляд Гоголя на самого себя; - акт творчества, совершающийся посредством молитвы; - опровержение обвинений в двуличности; - артист и христианин; - отзыв Гоголя на вопрос: русской он,

XXV. Переписка Гоголя с С.Т. Аксаковым по поводу "Переписки с друзьями". - Суровый прием книги. - Жалобы и оправдания Гоголя. - Письма к критику.

XXV. Переписка Гоголя с С.Т. Аксаковым по поводу "Переписки с друзьями". - Суровый прием книги. - Жалобы и оправдания Гоголя. - Письма к критику. Когда достигли слухи в Москву о том, какая книга печатается в Петербурге под именем автора "Мертвых душ", многие были изумлены,

XXIX. Чувства Гоголя по возвращении в места его детства. - Продолжение "Мертвых душ". - Описание деревни Васильевки и усадьбы Гоголя. - VI статья "Завещания". - Заметки Гоголя для переделок и дополнения "Мертвых душ". - Два письма к С.Т. Аксакову.

XXIX. Чувства Гоголя по возвращении в места его детства. - Продолжение "Мертвых душ". - Описание деревни Васильевки и усадьбы Гоголя. - VI статья "Завещания". - Заметки Гоголя для переделок и дополнения "Мертвых душ". - Два письма к С.Т. Аксакову. В последнем письме Гоголя к Н.Н.

«Я ушел далёко. Спал и видел сны…»

«Я ушел далёко. Спал и видел сны…» Я ушел далёко. Спал и видел сны. Видел, видел око светлое Весны. Радостное чудо — грезы первых снов, Светлый мир откуда вечно юн и нов. Сплю, благой и тихий, грежу без конца, Творчеством великий, нежностью

«Ушел – не ем…»

«Ушел – не ем…» Ушел – не ем: Пуст – хлеба вкус. Всё – мел, За чем ни потянусь. …Мне хлебом был, И снегом был. И снег не бел, И хлеб не мил. 23 января