Глава четвертая

Глава четвертая

Найденная шапка начинает приносить мне пользу. — Изнурительные скитания по горам. — Мы задаемся вопросом, как избежать встречи с представителями властей. — Ночные блуждания в бурю. — Скупой крестьянин надувает моего ламу. — После всех стараний уклониться от встречи с чиновниками мы натыкаемся на жилище одного из них, где в качестве милостыни нам подают угощение. — Пиршество оборванцев: похлебка из протухших внутренностей. — Загадочное происшествие: крестьянин предсказывает появление Йонгдена и ждет его прихода, чтобы умереть. — Наши хозяева отводят нам в разгар зимы вместо спальни крышу своего дома, расположенного на высоте 4500 метров. — Перевал и монастырь Сепо-Ханг. — Трагическая история заброшенной усадьбы. — Экономичное путешествие.

Я уже заметила, что моя старая чалма, более или менее соответствовавшая моде Луцзе-Кьянга, привлекает внимание встречных людей. Мы находились далеко от местности, где носят такие головные уборы, и все интересовались, откуда я родом.

После бурной переправы через Жиамо-Наг-Чу мы миновали деревню Тсава без остановки, а затем дошли до некоей фермы, где Йонгден стал просить милостыню. Хозяйка дома пригласила нас остаться у нее до следующего утра и сытно нас накормила. Было еще рано, и немало людей пришли поболтать с нами; они не упустили случая сделать всяческие замечания по поводу моих волос и головного убора. Я поняла, что чалма представляет угрозу для моего инкогнито. Она не выдавала моего происхождения, но вызванные ею вопросы могли завести слишком далеко; во всяком случае, мой своеобразный костюм, отличавшийся от однообразных одеяний арджопа, производил впечатление на тех, кто меня видел и мог так или иначе навести на мой след.

Я должна была непременно обзавестись тибетской шапкой, но отыскать головной убор в этих краях невозможно, ибо здешние крестьяне и крестьянки неизменно ходят с непокрытой головой. Мне не подобало следовать их примеру. Я предпочитала прятать свои волосы, которые, несмотря на тушь, не могли уподобиться иссиня-черным волосам тибетцев, и к тому же я боялась получить солнечный удар во время долгих переходов под палящим солнцем.

Настала пора, когда жалкому чепцу, который я подобрала однажды вечером в лесу, тщательно отмыла и бережно сохранила, суждено было принести мне пользу. Такой головной убор привычной для тибетцев формы, который носят тысячи женщин на востоке и севере страны, не должен был вызывать любопытства. В самом деле, когда на следующий день я надела его вместо своей более живописной, но слишком компрометирующей красной чалмы, люди, встречавшиеся нам по дороге, перестали пристально меня разглядывать, и все вопросы относительно моего происхождения отпали как по волшебству.

Эта шапка стала для меня поистине бесценной, когда мне пришлось преодолевать глубокой зимой заснеженные высокогорные перевалы, где страшный ветер пронизывал до костей. Несомненно, благодаря ей мне удалось избежать простуды.

Разве могла я еще сомневаться, что некий таинственный дальновидный друг умышленно бросил ее на моем пути?.. Мы с Йонгденом улыбались, рассуждая о незримом благодетеле, как говорят с усмешкой о добрых феях, но в глубине моей души зрела уверенность, что обо мне заботится некая тайная сила, хотя я не решалась это утверждать. Кроме того, мне нравилось тешить себя этой фантазией.

Местность, по которой мы шли, поднимаясь по правому берегу Салуина, была гораздо более населенной, чем край, оставшийся позади. На нашем пути встречалось немало деревень, посевы занимали большую часть низменности. Леса исчезли, и горы являли взору лишь голые склоны. Река то и дело углублялась в гигантские горные расселины между отвесными скалами; отроги гряды, вдоль которой мы следовали, также круто обрывались возле ее русла, перегораживая долину, и нам приходилось преодолевать эти препятствия. Каждый переход сулил радость восхождения на высоту в несколько сотен метров с неизбежным спуском по обратной стороне склона, и порой такая гимнастика повторялась дважды в день.

Этот край, весьма отличавшийся от лесистых районов Кхама, травянистых просторов севера или сухих плоскогорий, соседствующих с Гималаями, открывал нам новый Тибет, и, несмотря на усталость, мы как никогда наслаждались своим восхитительным путешествием и жизнью бродяг.

Однако после непродолжительного безмятежного спокойствия новый повод для беспокойства вызвал смятение в наших душах. Мы узнали, что лхасское правительство отправило своих представителей в самые отдаленные уголки этого затерянного края для сбора новых налогов. Пёнпо разъезжали по всей округе в сопровождении многочисленной разношерстной свиты; слуги, гораздо более любопытные и высокомерные, чем их хозяева, представляли для нас подлинную опасность, и теперь мы постоянно обсуждали, как нам лучше всего уклониться от нежелательных встреч.

Это было отнюдь не просто. Перед нами лежали две дороги, они вели в местность По, которую я собиралась исследовать, прежде чем отправиться в Лхасу. Мы могли пройти через Санг нгаг чёс дзонг[81] или выбрать долгий окольный путь через перевал Сепо-Ханг, но Санг нгаг чёс дзонг был резиденцией местного префекта, а по другой дороге, в окрестностях Убе, разъезжали верхом посланцы министерства финансов.

Нам казалось, что легче избежать встречи с наместником, находящимся в своем доме, нежели с его коллегами, с которыми мы рисковали столкнуться в любой миг. По этой причине надо было свернуть на первую дорогу, но я знала, что иностранные путешественники уже бывали[82] в Санг нгаг чёс дзонг, в то время как я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь из них проходил через перевал Сепо-Ханг и прилегающую местность[83]. Я считала, что разумнее выбирать нехоженые пути.

Однако у меня еще оставались некоторые сомнения по этому поводу. Вскоре мы пришли в деревню Ю, расположенную в дивном месте возле монастыря Бонпо[84]. Здесь со мной произошел нередкий в Тибете случай, который мог бы плохо закончиться для людей с более слабым здоровьем. Нас пригласили в одну бедную семью и угостили очень аппетитным, следует это признать, супом. Мы поговорили, и мой лама достойно справился со своими уже привычными обязанностями предсказателя-ясновидящего; это происходило в тесной хижине, где мы грелись у самого настоящего пылающего костра. Наконец, когда у всех стали слипаться глаза, хозяин с той же отменной учтивостью пригласил нас последовать за ним. Я ожидала, что он предложит нам какую-нибудь холодную лачугу в качестве спальни, но славный тибетец без всякого злого умысла отвел нам еще лучшее место… Он предоставил нам свою крышу. Мы провели ночь под открытым небом, на котором сияли чудесные звезды… Стоял трескучий мороз!

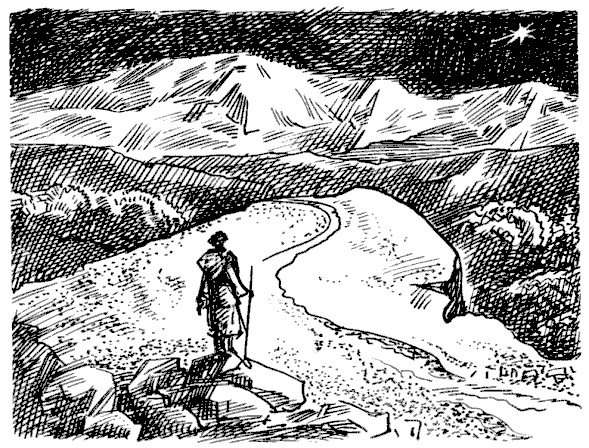

Утром мы отправились к перевалу, за которым лежала развилка двух дорог: дорога на Санг нгаг нёс дзонг и дорога на Ланка-дзонг. Нам предстояло избрать одну из них. Уже стемнело, а мы все еще находились далеко от вершины на заснеженном склоне, ручьи которого покрылись коркой льда. К счастью, мы заметили на некотором удалении от дороги хижину, где жили летом пастухи, и по крайней мере переночевали под крышей, у пылающего костра.

Утром мы миновали перевал. Вечером поднялся страшный ураган, который бушевал до утра. Нас окружала кромешная тьма, и мы были не в силах разглядеть дорогу в близлежащую деревню, откуда доносился лай собак.

Сильный ветер не позволил нам развязать свои котомки и достать оттуда палатку, чтобы укрыться ею как одеялом. Эта ночь, которую мы провели у какого-то колючего куста, прижавшись друг к другу и стуча зубами от холода, пробиравшего нас до костей, была одной из самых тяжелых в течение всего путешествия. На рассвете буря утихла, и мы увидели, что можем менее чем за полчаса добраться до деревни, расположенной у входа в сумрачное ущелье, куда спускалась дорога, ведущая в Санг нгаг чёс дзонг.

Настал решающий миг. Я снова обернулась к Салуину. Этот край и его обитатели интересовали меня; мне выпал случай, который, по всей видимости, больше никогда не представится — обойти большую его часть, и я вовсе не хотела сокращать свое путешествие. Что касается господ из Убе, я готова была рискнуть.

С тех пор как мы ступили на правый берег Салуина, наша жизнь во всем стала походить на жизнь тибетских бродяг. Мы не прятались больше в пустынных местах; напротив, нам доставляло большое удовольствие ходить по деревням. После каждого перехода мы встречались с разными крестьянами. Мы проводили у них ночь, спали на кухне или делили комнату с кем-либо из наших хозяев, изучали местные обычаи, слушали их разговоры и соображения по поводу событий, происходящих в Тибете.

Эти славные крестьяне, принимавшие нас за таких же простых людей, как они, говорили и вели себя в нашем присутствии совершенно непринужденно, и благодаря этому я подмечала тысячи мелочей, о которых не подозревал ни один иностранный путешественник.

Подобная жизнь, как можно догадаться, сопровождалась всякими неожиданными происшествиями. Почти каждый день вносил свою лепту в цепочку событий, имевших то приятный, то досадный характер, но всегда заставлявших нас улыбаться. Я собрала в здешних краях множество веселых историй, которыми можно было бы развлекать приятелей до конца своих дней.

Почему я не могу поведать об этих многочисленных случаях in extenso?[85] Большинство того заслуживают из-за своего своеобразия, но для них потребовался бы отдельный том. То немногое, что можно рассказать на страницах моего повествования, по крайней мере даст представление о некоторых сторонах сельской жизни Тибета.

Как-то раз, когда я стояла на коленях на каменистом берегу и черпала миской воду, я услышала, как кто-то вопрошает за моей спиной:

— Откуда вы пришли, лама?

Я поворачиваю голову и вижу крестьянина, остановившегося возле моего сына. При каждой новой встрече нам задают одни и те же вопросы:

— Откуда вы родом?

— Куда вы идете?

— Не хотите ли что-нибудь продать?

На сей раз незнакомец не уходит, удовлетворив свое любопытство. Он ненадолго замолкает, сплевывает, а затем спрашивает:

— Лама, вы умеете гадать?

Ба! Еще один страждущий! Мы только и делаем, что гадаем на протяжении всего пути, впрочем, у нас нет оснований на это жаловаться: ремесло предсказателя, несмотря на его однообразие, приносит нам немалые доходы и служит великолепной маскировкой.

Йонгден не упрямится. Да, он владеет искусством мо, но у него нет времени, он спешит…

Крестьянин упорствует и объясняет свою настойчивость:

— Лама, три дня назад пропала одна из моих коров. Мы напрасно ее искали. Не упала ли она в пропасть? А может, ее украли? — Он вздыхает и добавляет, понизив голос: — Люди с другого берега — сущие разбойники.

Я думаю, что у последних — столь же лестное мнение о своих земляках, обитающих по эту сторону реки; и у тех, и у других, безусловно, существуют тысячи доводов для доказательства своей правоты.

— Они вполне способны, — продолжает крестьянин, — убить и разрубить мою корову, а затем унести ее по кускам домой и съесть… Лама, погадайте мне. Скажите, что стало с моей коровой и найду ли я ее… Сейчас мне нечего вам предложить, но, если вы зайдете ко мне, я накормлю и вас, и вашу матушку, и вы оба сможете переночевать в моем доме.

Матушка — это я. Местные жители удивительно проницательны! Нет смысла их дурачить: они сами сочиняют о нас куда более замечательные истории, чем те, что мы собирались им поведать.

Нищие паломники никогда не отказываются от подобного приглашения. Мне вовсе не хочется показаться странной, особенно после того, как я узнала о пребывании в этом крае чиновников из Лхасы.

Я подаю Йонгдену знак, что следует принять предложение доброго малого. Лама опускает свою ногу на плоский камень и произносит снисходительным тоном:

— Пойдемте, мне следует оказать вам эту услугу. Разве лама не должен проявлять сочувствие к своим ближним?

Затем следуют другие нравоучительные фразы, и начинается обряд гадания. Мой юный спутник бормочет традиционные заклинания, сокращая их, насколько это возможно, вновь и вновь перебирает бусинки своих четок. Я читаю его мысли. Он спрашивает себя: «Куда могла запропаститься его злополучная корова? Мне об этом ничего не известно. Но не в том дело. Как бы получше ответить дураку, который задал мне вопрос?»

Старый тибетец молча присел на корточки и, внимательно глядя на Йонгдена, ждет его приговора.

Наконец прорицатель высказывается:

— Вашу корову не съели. Она жива, но с ней может случиться несчастье. Если вы немедленно отправитесь на поиски вниз по течению реки, вы ее найдете. Все зависит от вашей ловкости.

Эти туманные указания предоставляют человеку свободу действий. Оракул ничего не выигрывает от предельной точности своих предсказаний. Недалек тот день, когда нам суждено забавным образом убедиться в этом на собственном опыте.

Слегка ободренный крестьянин подробно описывает нам свое жилище, которое мы найдем, по его словам, на берегу реки, и мы пускаемся в путь вверх по течению, а он тем временем устремляется в противоположную сторону. Приблизительно полчаса спустя мы подходим к указанному дому.

Художник усмотрел бы прекрасную тему для картины в этой тибетской усадьбе, расположенной возле серых скал, посреди омытой светом рощи с пожелтевшими листьями.

Салуин катил перед ней свои зимние опаловые тихие воды, окаймленные ледяной бахромой. По всей видимости, ни один белокожий путешественник не бывал в этих краях, где дикая река вьется между голых берегов и гигантских скал, острые гребни которых, уходя ввысь, вонзаются в лазурное небо.

Я охотно уселась бы на залитые солнцем камни, чтобы насладиться очаровательным пейзажем, ощутить сиюминутную радость и восторг от этого путешествия, которое привело меня сюда и должно было повести еще дальше, гораздо дальше, если благосклонные божества будут и впредь оказывать мне покровительство. Но мне нельзя было долго мечтать. Роль дряхлой нищенки, которую я избрала, чужда всяческой поэзии.

Женщины, привлеченные криками моего спутника, выходят на плоскую крышу, покрытую утрамбованной землей, и недоверчиво выслушивают его рассказ о встрече с хозяином дома, который решил нас приютить. После долгих разъяснений они наконец дают себя убедить и впускают нас во двор; затем, еще раз приглядевшись к нашим лицам и расспросив нас как следует, они разрешают нам подняться по лестнице на крышу — террасу — через второй этаж, где живут люди, в то время как на первом этаже находятся помещения для скота.

Йонгдену приносят тряпичную подушку, а его старая ничтожная мать садится прямо на землю. Нам приходится перечислить окружившим нас женщинам все святые места, которые мы уже посетили, и те, к которым направляемся, а также заверить их в том, что у нас нет никаких товаров для продажи, даже ни единого одеяла.

Стоит прекрасная, но холодная погода, и от неподвижного пребывания на свежем воздухе я начинаю дрожать. Наши хозяйки не чувствуют озноба от поднявшегося резкого северного ветра. Чтобы легче было работать, каждая из них вынимает свою правую руку из-под широких плащей из бараньей кожи, перетянутых поясом, обнажая при этом грудь, которую они никогда не моют.

Примерно два часа спустя появляется хозяин дома; он гонит перед собой отыскавшуюся корову. Все приходят в возбуждение.

— О лама, — восклицает крестьянин, поднявшись к нам на террасу, — вы действительно великий ньёншес. Все ваши слова подтвердились. Корова забрела в опасное место. Она пошла по узкой тропе, ведущей к обрыву, и не могла ни двинуться вперед, ни вернуться назад, ни забраться на вершину скалы… Мне пришлось проявить сноровку, чтобы вызволить ее оттуда, как вы предсказали. Да, несомненно, вы искусный ньёншес чен.

Мы наслаждаемся неожиданным триумфом, за которым вскоре должна последовать трапеза. Сначала нам приносят чай, настоящий тибетский чай с маслом и солью, больше напоминающий суп, чем напиток, но это превосходное бодрящее средство для усталого продрогшего путника. Рядом с нами ставят мешок тсампа, и мы можем брать оттуда сколько угодно муки. Я наедаюсь досыта.

Наш хозяин выглядит задумчивым. Он спрашивает Йонгдена:

— Лама, вы умеете читать?

— Конечно, — гордо отвечает тот, — и читать, и писать.

— О! О! Вы настоящий ученый, возможно, геше[86]… я так и думал.

Он встает, идет в одну из комнат, приносит оттуда огромный фолиант и почтительно кладет его на низкий столик перед моим спутником.

— Лама, — говорит он, — взгляните на эту книгу. Чтение данного произведения приносит тем, кому его читают, величайшее благословение и всяческое благополучие… Вы мне его прочтете.

Йонгден поворачивает ко мне голову с удрученным видом. В какую западню мы угодили? Повинность, которую хотят ему навязать, нисколько не улыбается измученному страннику, мечтающему только об отдыхе и сне… Однако он должен что-то ответить этому простодушному человеку, который вопросительно смотрит на него.

— Книга слишком толстая, — говорит Йонгден, — ее чтение займет несколько дней, а мне надо завтра уходить, но я могу открыть ее[87], и благословение будет не менее эффективным.

Никто не возражает, так как в Тибете это обычное явление. Книгу торжественно извлекают из ее «платья», очищают от нагоревшего ладана, снова наливают в наши чашки горячий чай, и Йонгден начинает громко читать, сказав мне повелительным тоном:

— Матушка, пой дёльма!

Я послушно затягиваю псалом, не имеющий никакого отношения к тексту, который читает мой приемный сын, для того чтобы чем-то себя занять и помешать женщинам докучать мне вопросами.

Обычно Йонгден отдает такие приказы, чтобы избавить меня от утомительных долгих разговоров, в ходе которых я могу удивить крестьян своим произношением либо присущим мне частым употреблением книжных слов.

На звуки наших голосов сбегаются соседи; они качают головами с одобрительным и проникновенным видом. Мне приходится повторить дёльма по меньшей мере двадцать раз и, должно быть, пятьсот раз — заповедь «Кьяпдо». Чтение псалмов отвлекает меня от дум…

«…Направьте свои стопы к знанию, дабы положить конец страху и страданию…» — гласит «Кьяпдо». Я задумываюсь и прерываю свое благостное мурлыканье. Лама замечает это, поворачивается в мою сторону и громогласно провозглашает, обращаясь ко мне:

— Подобно тому как в небе неведомым образом образуются и рассеиваются облака, так что невозможно сказать, откуда они приходят и куда уходят, а также нельзя обнаружить обитель облаков, явления возникают вследствие сочетания причин и исчезают под воздействием других причин, так что невозможно определить местонахождение ни одного из них… Все элементы в совокупности непостоянны по своей сути…

Сельские жители Тибета ожидают, что в результате чтения подобных трактатов, в которых они, разумеется, ничего не смыслят, увеличится поголовье их скота, а сами они исцелятся от всех болезней и успешно проведут торговые сделки. Странный народ и странная страна!

Я подпрыгиваю от воинственного возгласа, которым чтец Священного писания выводит меня из забытья, и снова принимаюсь твердить: «Ом мани падме хум!» У меня звенит в ушах, я не в силах больше этого вынести; когда же мы пойдем спать?!

Вечереет; мы в течение нескольких часов совершаем свое странное богослужение. Хозяин дома приносит блюдо ячменных зерен и чашу с прозрачной водой и ставит все это возле книги.

— Лама, — говорит он, — уже недостаточно светло для чтения; я прошу вас благословить мой дом и мое имущество во имя их процветания и дать всем нам святой воды, чтобы уберечь нас от болезней.

Он весьма настойчив, этот крестьянин! Видимо, происшествие с коровой внушило ему безграничную веру в магические способности Йонгдена, а доверие к ламе неизменно выражается в Тибете дарами, чья ценность измеряется степенью этого доверия. Старый владелец усадьбы отнюдь не беден, это видно по числу его скота, возвращающегося с пастбищ; несомненно, нас щедро одарят едой на дорогу, добавив к съестным припасам несколько серебряных монет.

Выражение лица моего спутника свидетельствует о том, что он не прочь пошутить, лукаво предвкушая ожидающую нас награду.

Он напускает на себя важный вид, словно епископ, и расхаживает по дому, произнося благословляющие молитвы. Порой он ненадолго замолкает, и я знаю, что во время этих коротких пауз он от всей души желает нашим хозяевам материального и духовного благополучия. Хотя Йонгден и смеется над детскими предрассудками своих неграмотных земляков, он является глубоко верующим человеком и входит в состав одной из мистических сект своей страны.

Завершив обход жилых покоев, крестьянин показывает ламе дорогу в хлев. Прогулка по грязным, нескончаемым помещениям для скота, которые никогда не чистятся, быстро надоедает служителю культа. Это приключение уже перестало его забавлять. Он на ходу кидает освященные зерна на головы пугливых баранов и коз, лошадей, которые встают на дыбы, и безучастных коров, словно презирающих всякие обряды. Наконец, решив, что дело сделано, он устремляется к лестнице и начинает карабкаться вверх, но владелец, следующий за ним с палочками ладана, бросается к нему, хватает его за ногу и указывает на свиней, еще не получивших своей доли благословения. Йонгден вынужден вернуться. Несчастный лама стремительно разделывается со зловонными животными, которые вопят как черти, пока он яростно осыпает их градом зерен. Наконец он возвращается на крышу в грязных сапогах, с промокшими и заледеневшими ногами. Настает черед людей. Вода в чаше освящается, согласно традиционным правилам, и затем все домочадцы во главе с хозяином подходят к ламе, который брызгает им в руку немного воды. Воду выпивают и смачивают голову влажной ладонью. Соседи принимают участие в этой церемонии.

После обряда подают ужин: суп из сушеной крапивы без мяса. Это далеко не тот пир, на который мы рассчитывали, и у меня появляются недобрые предчувствия по поводу подарков, которые должны нам вручить перед уходом. Вероятно, эти яства будут такими же постными, как и суп. Впрочем, как знать: тибетским крестьянам приходят в голову странные вещи. Я смеюсь in petto[88] над мыслями нищенки, которые посещают меня, с тех пор как я вошла в образ бедной бродяжки. Но не стоит воспринимать наше положение только в шутку: приношения, которыми мы заполняем свои котомки, избавляют от необходимости покупать еду, показывая, что у нас есть деньги, и весьма помогают нам сохранить инкогнито.

Теперь наконец мы можем и поспать. В комнате, куда нас отправляют, на утрамбованном земляном полу лежит обрывок старого мешка величиной с полотенце: таково уготовленное мне ложе. О Йонгдене позаботились лучше благодаря его духовному званию: он может воспользоваться старым потрепанным ковром, который убережет его тело, с головы до колен, от соприкосновения с голой землей. Что касается нижней части ног, это никого не волнует. Простые тибетцы спят, свернувшись клубком, как собаки, и у них нет подстилок или одеял, соответствующих длине их тел. Спать растянувшись во весь рост считается роскошью, доступной лишь знатным особам.

Я ложусь, развязав пояс своего плотного одеяния. Тибетские бедняки не раздеваются перед сном, особенно в чужом доме. Вскоре ко мне присоединяется сын и после столь же нехитрых приготовлений вытягивается на обрывке ковра. Через некоторое время мы просыпаемся от шума и яркого света. Однако живописная сцена, которую мы наблюдаем из-под полуприкрытых век, притворяясь спящими, заставляет нас усомниться, что это происходит наяву.

В комнате, где мы находимся, живут две девушки и служанка. Они только что вошли и подбросили стружку хвойного дерева в жаровню, помещенную в центре комнаты, чтобы стало светлее — лампы и свечи неведомы жителям этого края. Я вижу, как они распускают пояса, размахивая своими смуглыми руками, и раскладывают засаленные бараньи шкуры, которые заменяют им матрацы и одеяла. При этом они тараторят, и серебряные ожерелья позвякивают на их обнаженной груди. Подвижное пламя, которое то ярко разгорается, то меркнет, превращаясь в темно-красные блики, окутывает их странным светом: можно подумать, что это три юные колдуньи, собирающиеся на шабаш.

Перед рассветом я осторожно толкаю Йонгдена, чтобы его разбудить. Мы должны совершить свой туалет до того, как станет светло и другие смогут это увидеть. Прежде всего я должна слегка натереть лицо сажей, собранной со дна нашего котелка[89]. Затем нам следует приладить под платьем пояса, в которых спрятаны наши золото, деньги, карты, термометр, миниатюрные компасы, часы и другие предметы, которые любой ценой надо уберечь от чужих глаз.

Едва мы завершили свой туалет, как появляется хозяйка дома. Она будит своих дочерей и служанку; они снова разжигают огонь, ставят котелок с остатками вчерашнего супа на жаровню, и через несколько минут нас приглашают к столу со своими мисками. Здесь не принято мыть посуду. У каждого из тибетцев — своя собственная миска, которую он никому не даст; после всякого приема пищи все тщательно вылизывают тарелки, вместо того чтобы их мыть. У меня не хватает опыта в подобном деле, и в моей миске остался жирный налет от супа и чая, который за ночь застыл. Я должна взять себя в руки и преодолеть брезгливость; от этого зависит успех моего путешествия. Закроем же глаза и съедим похлебку, еще более тошнотворную, чем вчера, из-за воды, которой ее разбавили.

Вскоре мы завязываем свои узелки.

Никто не собирается преподносить нам подарков; я забавляюсь, глядя на озадаченное лицо моего ламы, который вчера прочитал столько молитв и спел столько псалмов во время своих священнодействий. Нет смысла дольше задерживаться. Все семейство сходится, чтобы еще раз получить благословение, и я догадываюсь, что Йонгден с радостью задал бы трепку старому скряге, на нечесаную гриву которого он накладывает руки.

Спустившись по лестнице, мы вновь проходим мимо лошадей, провожающих нас удивленными взглядами, мимо насмешливых коз и по-прежнему невозмутимых коров.

Некоторое время мы шагаем молча, но когда дом, где мы ночевали, скрывается из вида, Йонгден резко поворачивается в его сторону и чертит в воздухе каббалистические знаки.

Он восклицает:

— Ах, мошенник, жалкий обманщик, нечестивец, ради которого я потел целый день!.. И он еще заставил меня вернуться, чтобы благословить его свиней!.. Тьфу! Я беру свои благословения обратно, презренный сквалыга. Пусть шерсть на спинах твоих баранов перестанет расти, самки твоих животных останутся бесплодными и абрикосовые деревья дают только косточки!..

Его потешное, наполовину разыгранное возмущение чрезвычайно меня позабавило В конце концов, мой спутник — настоящий лама, и его лишили законного вознаграждения. Но Йонгден, и сам понимавший комизм этой ситуации, не смог долго сдерживаться, и мы расхохотались, стоя на берегу зимнего Салуина, благодушно журчавшего у наших ног. В шуме воды нам слышалось:

— Вот как обстоят дела в прекрасном Тибете; то ли еще будет, жалкие чужеземные искатели приключений!..

В тот же день, преодолев еще один перевал, мы оказались в окрестностях Убе, который внушал нам опасения, и остановились у реки, чтобы выпить чая, решив пройти через деревню под покровом темноты. Несколько часов спустя, оставив позади дома, в одном из которых, как мы полагали, почивает важная особа, нам удалось найти для ночлега горную расселину.

Мы не позволили себе долго отдыхать и с первыми проблесками зари были на ногах. Не прошло и десяти минут, как мы оказались перед зданием, украшенным орнаментом в виде листьев; к нему вела улица, окаймленная белым камнем; очевидно, это и было нынешнее жилище чиновника. Благодаря тому, что стояло раннее утро, нам посчастливилось никого не встретить.

Мы резко прибавили шагу, и, когда взошло солнце, нас уже отделяли от опасного места около трех километров. Теперь мы по праву могли поздравить себя с тем, что с честью вышли из трудного положения, и с легким сердцем продолжить свой путь.

В середине дня мы все еще пребывали в чудесном настроении, но тут встречные крестьяне рассказали нам, что пёнпо покинул Убе три дня тому назад и отправился в другую деревню, расположенную неподалеку, на дороге, по которой мы следовали.

Мы снова решили идти допоздна, совершенно уверенные в том, что на сей раз нам нечего опасаться, и спокойно уснули около часа ночи среди нагромождения обломков скал и колючих кустов.

На следующий день мы двинулись в путь на заре. В нескольких шагах от места нашего ночлега мы наткнулись на здание, скрытое в укромном месте на склоне горы. Во дворе было привязано около трех десятков прекрасных лошадей, и множество крестьян уже несли сюда зерно, траву, мясо и масло.

Мы оказались перед домом, где остановился пёнпо. Величественный мужчина высокого роста, видимо управляющий, наблюдал за доставкой продуктов, принесенных крестьянами, в дом. Он остановил Йонгдена и, поговорив с ним минуту, которая показалась мне бесконечной, велел слуге накормить нас завтраком с чаем и тсампа. Мы не могли отказаться от столь любезного приглашения: бедные странники должны радоваться подобной милости. Мы старались изо всех сил изображать восторг, сидя на ступеньках дома знатного вельможи, хотя нас так и подмывало пуститься наутек.

Самым трудным и порой крайне мучительным моментом моей тибетской жизни была роль, которую мне постоянно приходилось играть, чтобы сохранить инкогнито. В этой стране, где все действия совершаются публично, я должна была копировать повадки местных жителей вплоть до самых интимных вещей, что ужасно меня смущало.

Вследствие этого я находилась в страшном нервном напряжении, которое, к счастью, ослабевало в те дни, когда я наслаждалась привольной жизнью, проходя через обширные, почти безлюдные районы.

Особенно меня радовало то, что в этих пустынных краях мне не надо было есть похлебку, которой то и дело угощали нас в своих домах щедрые бедняки; ее следовало поглощать с улыбкой во избежание опасных пересудов. Лишь один раз я вышла из образа голодной нищенки, для которой всякая еда сгодится, но в тот день…

На закате мы вошли в небольшое селение, расположенное неподалеку от округа Дайшин. Стояли холода, а в этой голой местности невозможно было найти укрытие. В нескольких домах нам отказали в ночлеге, но одна женщина открыла нам хлипкую дверь своего весьма убогого жилища. Мы входим; в лачуге горит огонь, и в такой мороз это уже можно считать комфортом. Вскоре возвращается муж бедной крестьянки с нищенской сумой, на дне которой лежат несколько горстей тсампа, нечего надеяться, что эти люди, которые сами не могут наесться вволю, накормят нас ужином. В качестве предисловия Йонгден принимается превозносить щедрость некоего воображаемого начальника, который пожаловал ему рупию, а затем заявляет, что купит мяса, если его здесь продают.

— Я знаю одно место… — немедленно отзывается наш хозяин, чувствуя, что можно поживиться.

Из своего угла я настоятельно прошу их обратить внимание на качество товара. Тибетцы не брезгуют мясом животных, умерших от болезни. Я могла бы объяснить причины данной традиции, но это заняло бы слишком много места.

— Не приносите мясо животных, умерших естественной смертью, а также тухлятину, — говорю я.

— Нет, нет, — заверяет меня хозяин, — я знаю в этом толк, у вас будет хорошее мясо.

Деревня невелика, и примерно через десять минут нищий возвращается.

— Вот! — торжествующе заявляет он, вынимая из-под своего широкого мехового плаща какой-то сверток.

Что это?.. В комнате, освещенной только пламенем очага, царит полумрак, и мне трудно разглядеть, что у него в руках. Кажется, он разворачивает тряпку, в которую завернута покупка.

Ох!.. Внезапно комнату заполняет жуткое зловоние, невыносимый запах падали.

— Ах! — восклицает Йонгден дрожащим голосом, стараясь унять подступающую тошноту. — Ах! Это желудок!..

Я понимаю, в чем тут дело. У тибетцев существует одна отвратительная привычка: убив животное, они помешают его почки, сердце, печень и кишки в желудок, зашивают его, как мешок, содержимое которого вымачивается в течение нескольких дней, недель и даже больше.

— Да, желудок, — повторяет хозяин, голос его также дрожит, но дрожит от радости при виде того, как из вскрытого желудка вываливается куча внутренностей. — Он полон, полон!.. — восторгается наш хозяин. — О! Как много здесь всего!..

Положив эту мерзость на пол, он запускает туда руки, перебирая студенистые кишки. Трое детей, дремавших на груде тряпья, просыпаются и, усевшись рядом с отцом, с вожделением таращат глаза на тухлятину.

— Да, да, желудок… — машинально повторяет удрученный Йонгден.

— Матушка, вот котелок, — любезно обращается ко мне хозяйка, — вы можете приготовить себе еду.

Чтобы я притронулась к этим отбросам!

— Скажи им, что я больна, — поспешно шепчу я своему сыну.

— Вы всегда сказываетесь больной, когда приходит беда, — цедит Йонгден сквозь зубы…

Но сообразительный парень быстро обретает прежнее хладнокровие.

— Моей пожилой матушке нездоровится, — заявляет он. — Почему бы вам не сварить тупа[90]… Я хочу, чтобы вы разделили похлебку на всех.

Чета нищих не заставляет его повторять дважды, и карапузы, сообразив, что грядет пир, смирно сидят у очага, не желая больше спать.

Вооружившись большим ножом, мать режет тухлятину, время от времени какой-нибудь кусок выскальзывает у нее из рук и падает на пол, дети тут же набрасываются на сырое мясо, как голодные щенки, и пожирают его.

Затем в омерзительную похлебку добавляют ячменную муку. Теперь бульон готов.

— Выпейте, матушка, это вернет вам силы, — уговаривает меня супруга.

Я же лишь охаю в ответ из своего закутка.

— Дайте ей поспать, — вмешивается Йонгден.

Он не может найти отговорку. Где это видано, чтобы арджопа, купившие мяса на рупию, к нему не притронулись; на другой день вся деревня стала бы об этом судачить. Ламе наливают целую миску, и он вынужден есть зловонную жидкость, но не может ее осилить и заявляет, что тоже почувствовал себя неважно… Я нисколько в этом не сомневаюсь. Остальные долго и жадно смакуют угощение, молча наслаждаясь неожиданным пиром.

Я засыпаю, а семейство все так же шумно поглощает еду.

По горам и долинам мы двигались к перевалу Сепо-Ханг. У его подножия с нами произошло одно из тех таинственных и необъяснимых происшествий, что нередко приводят и замешательство людей, путешествующих по Тибету.

Мы очень долго спускались на дно ничем не примечательного ущелья, где по галечнику текла небольшая речка; ее прозрачные воды вливались где-то неподалеку в Салуин, к которому снова приблизилась наша тропа, петлявшая по горному лабиринту.

На противоположном берегу, за мостом, окрашенным в красный цвет, прямая как стрела дорога тянулась вверх через поля, среди которых были разбросаны крестьянские усадьбы. Близился полдень; дожидаться в деревне, не представляющей интереса, следующего дня, чтобы предпринять восхождение на перевал, означало потерять шесть или семь часов, которым можно было найти лучшее применение. Мы знали, что нельзя взойти на эту горную гряду за один день, даже если отправиться в путь до зари. Значит, раз уж так или иначе придется провести ночь в пути, не следовало теперь задерживаться. Если сильный холод или отсутствие топлива не позволят нам разбить лагерь на высоте, до которой мы доберемся вечером, мы рискнем продолжать свой путь до самого утра, как поступали уже не раз. Однако я считала, что надо хорошо подкрепиться перед долгим переходом. Вода была у наших ног, и мы не могли предугадать, когда еще нам доведется встретить другой источник. Йонгден горячо меня поддержал, и, едва лишь выйдя на берег реки, мы бросили свою поклажу на камни, и мой спутник развел костер из тонких сухих веток, которые я собрала под деревьями, растущими вдоль полей.

Тут же какой-то маленький мальчик, сидевший на другом берегу, перебежал через мост и трижды низко поклонился Йонгдену: так тибетцы обычно приветствуют лам высокого ранга. Мы были крайне удивлены. Почему этот ребенок оказывал такое почтение жалкому оборванцу? Но нам не пришлось долго гадать. Мальчик обратился к моему приемному сыну с такими словами:

— Мой дедушка очень болен. Сегодня утром он объявил, что скоро с этой горы спустится лама и сядет у реки, чтобы выпить чая. Дедушка хочет его видеть немедленно. Поэтому мы с братом с самого восхода дежурим по очереди у моста, чтобы попросить ламу зайти к нам. Теперь, когда вы здесь, будьте добры, пойдемте со мной.

Мальчик явно обознался.

— Твой дедушка ждет не моего сына, — ответила я ему, — мы пришли из очень далеких краев, и твой дед не может нас знать.

— Он так и сказал: лама, который будет пить чай на берегу, — продолжал настаивать ребенок.

Видя, что мы не намерены следовать за ним, он снова стремительно побежал через мост и скрылся за изгородью, разделявшей поля.

Не успели мы приступить к своей трапезе, как вновь появился юный крестьянин в сопровождении послушника-трапа.

— Лама, — сказал последний Йонгдену, приветствовав его поклонами, как и мальчик, — сделайте одолжение, навестите моего отца, который ждет вас с нетерпением. Он все время повторяет, что скоро умрет, и вы один способны указать ему дорогу в Бардо и привести его к счастливому возрождению.

Трапа еще раз повторил рассказ мальчика о том, что больной предсказал приход ламы по дороге, которой мы следовали. Он прибавил, чтобы убедить нас, что речь идет именно о Йонгдене.

— Все произошло точно так, как предвидел отец. Он знал, что вы будете пить чай, сидя на камнях у реки; к тому же вы сели не рядом с ми дёсса на обочине дороги, где иногда останавливаются путники, а сразу же развели костер прямо на галечнике.

Мы с моим спутником не знали, что делать, по-прежнему полагая, что больной имеет в виду своего знакомого ламу, который должен прийти по этой дороге. Однако трапа заплакал, и я посоветовала Йонгдену сходить к старому крестьянину. Он пообещал, что посетит его дом, как только мы завершим трапезу.

Маленький мальчик и послушник, который, как я поняла, приходился ему дядей, поспешили передать наш ответ больному, и вскоре я увидела другого ребенка, следившего за нами с другого берега. Очевидно, эти люди боялись, что Йонгден не сдержит своего обещания. Мы решили, что, раз уж невозможно от них скрыться, не стоит напрасно огорчать больного старика. Увидев нас, он признает свою ошибку, и визит к нему не займет у нас больше десяти минут.

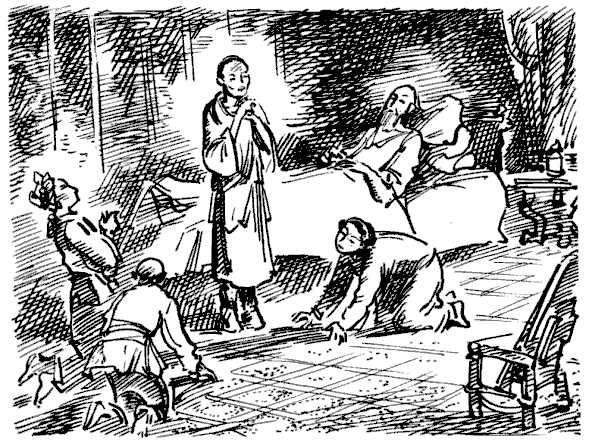

Родственники больного и слуги встретили нас у дверей дома, выражая свое глубочайшее почтение. Нас немедленно проводили в комнату, где хозяин усадьбы возлежал на подушках; мой спутник направился к нему, а я осталась стоять у входа вместе с другими женщинами.

Старый крестьянин не выглядел умирающим. Сильный и ясный голос, а также умный взгляд свидетельствовали о том, что его умственные способности отнюдь не ослабли. Он попытался встать и поклониться, но Йонгден не дал ему выбраться из-под укутывавших его одеял, сказав, что больному достаточно мысленно его поприветствовать.

— Лама, — ответил старик, — я жду вас уже много дней, но я знал, что вы придете, и не хотел умирать, не повидав вас. Вы — мой[91] лама, мой подлинный тсауай-лама, и только вы можете указать мне путь к счастливой жизни в потустороннем мире. Прошу вас, смилуйтесь, не отказывайте мне в помощи.

Больной хотел, чтобы Йонгден справил по нему панихиду, которая, по тибетскому обычаю, читается или произносится наизусть у смертного одра всякого ламаиста-монаха или мирянина, не посвященного в эзотерическое учение мистических школ. Обряд заключается не в молитвах и призывах к милосердию божества, а состоит из советов умирающему, который уже не в состоянии двигаться и находится в бессознательном состоянии, либо даже покойнику в первые часы после его кончины. Эта служба призвана в некотором роде заменить первоначальное посвящение in extremis[92]. Благодаря ей «сознание-энергия»[93], освободившееся от телесной оболочки, получает подробные сведения о мире, куда оно попадает, и не может заблудиться в сложном лабиринте дорог Бардо. Панихида завершается чтением нова[94], то есть короткого приказа ламы, повелевающего главному пампе[95] возродиться в тех или иных благоприятных условиях — обычно в западном раю великого блаженства — Нуб деуа чен. Согласно различным теориям, действенность приказа зависит не столько от покорности того, к кому он обращен, сколько от степени психической силы ламы, совершающего богослужение, и глубины его знаний об истинной природе пампе, а также рая и мира явлений в целом.

Старый тибетец, как я уже говорила, отнюдь не казался умирающим, и Йонгден не решался подчиниться его странному желанию по ряду причин религиозного характера. Он попытался избавить больного от мыслей о загробном мире, не дававших тому покоя, и вселить в него надежду; с этой целью лама предложил ему произносить магические заклинания, которые «восстанавливают» жизнь и вдыхают в человека новую силу. Но он напрасно старался сломить упрямство этого человека.

Больной продолжал умолять проводить его в обитель Ченрезиг, называя Йонгдена своим единственным подлинным ламой, и по-прежнему твердил, что задержался на этом свете лишь из-за того, что хотел дождаться его прихода.

В конце концов он велел всем присутствующим броситься к ногам моего сына и присоединиться к мольбам, заклиная оказать умирающему последнюю милость.

Это была невероятная, душераздирающая сцена, которую невозможно передать словами. Йонгден был вынужден уступить. Возвышаясь среди распростертых фигур домочадцев, он произнес ритуальные слова, которые желал услышать из его уст человек, «ожидавший его прихода, чтобы умереть».

Когда мы покидали этот дом, лицо старого крестьянина выражало безмятежное спокойствие, полную отрешенность от всех земных забот; казалось, что он уже попал в благословенный рай, которого нигде нет, ибо он повсюду, в душе каждого из нас.

Я не стану пытаться объяснить этот странный случай. В подобных обстоятельствах, как мне кажется, разумнее признаться в своем невежестве, нежели отрицать что-либо a priori[96] либо, напротив, поспешно создавать всяческие теории и догмы, не подкрепленные вескими научными аргументами.

Я поведала об этом любопытном эпизоде своего путешествия в связи со странным феноменом ясновидения, проявившимся в детальном описании прихода ламы, как-то: он разведет костер не на обычном месте, обозначенном ми дёсса, а прямо на галечнике частично пересохшего русла реки.

Что касается возможности существования в прошлом контакта между хозяином дома и Йонгденом, то это не вызывает никаких возражений у тех, кто, подобно тибетцам, верит, что у нас — несколько жизней.

В любом случае я была бы поистине огорчена, если бы этот факт, который я сообщила в качестве информации, способной заинтересовать людей, занимающихся исследованием психических явлений, дал бы повод для неуместных толкований.

Умирающие не должны служить предлогом для праздной болтовни, насмешек, какими бы странными обстоятельствами ни сопровождалась их кончина.

Те, кто предупреждал нас, что придется совершить долгий переход, прежде чем мы доберемся до перевала Сепо-Ханг, вовсе не преувеличивали.

Проведя ночь в деревне, расположенной на некотором расстоянии от усадьбы больного крестьянина, мы двинулись в путь на рассвете. Дорога, по которой мы следовали, вскоре устремилась в глубь чрезвычайно живописного и дикого горного кряжа, в который вклинивались обширные и глубокие лощины. Мы шагали целый день без остановок, никого не встретив, и несколько раз сбивались с пути среди высокогорных пастбищ, совершенно пустынных в эту пору.

Стало смеркаться, но высокие хребты, возвышавшиеся со всех сторон, явно указывали на то, что мы находимся еще очень далеко от перевала. Неожиданно налетел ураган, один из тех страшных ветров, что гуляют на больших высотах и обрушиваются на вершины, подчас низвергая целые караваны в пропасть[97]. Мы как раз поднимались по очень крутому склону. Темнота быстро сгущалась. Становилось опасно продолжать путь при таком ветре. Я уже собиралась повернуть обратно, чтобы поискать укрытие ниже, как вдруг мы услышали звон колокольчиков, и перед нами предстали трое мужчин с лошадьми. То были торговцы, спускавшиеся с горы. Они предложили присоединиться к ним, утверждая, что вскоре мы встретим крестьянскую усадьбу, хозяева которой проводят всю зиму в горах.

Мы пришли туда, когда стало совсем темно. Увидев просторные стойла, опоясывавшие двор дома, я поняла, что здесь дают приют путникам, проходящим через перевал в эту пору, когда ночевка под открытым небом может оказаться роковой и для людей, и для животных.

Нас провели на кухню вместе с купцами, которые угостили нас отменным ужином, состоявшим из супа, чая, тсампа и сушеных фруктов.

Эти люди были родом из деревни, расположенной поблизости от той, где жил больной, которого мы посетили накануне. Утром, проходя мимо его дома, они узнали о том, что произошло, и сообщили нам, что с первыми проблесками зари, когда мы покидали селение, старик тихо скончался с улыбкой на устах.

По-видимому, рассказ о последних мгновениях его жизни произвел на торговцев очень сильное впечатление, и, обратившись мыслями к божествам, они попросили Йонгдена прочитать им проповедь, что он и сделал в доступной форме, соответствовавшей умственному уровню слушателей.

Узкая, как кишка, и короткая кухня была единственной комнатой в доме, и мы жарились здесь целый вечер, зажатые между дощатой перегородкой и очагом, где горели огромные поленья. Однако, когда настало время ложиться спать, я поняла, что хозяин и его жена не оставят нас в доме, и в очередной раз нам придется ночевать во дворе.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава четвертая

Глава четвертая Арчи снова получил разрешение на отпуск. Мы не виделись почти два года и на этот раз провели время очень счастливо. В нашем распоряжении оказалась целая неделя, и мы отправились в Нью-Форест. Стояла осень, все кругом было усыпано разноцветными осенними

Глава четвертая

Глава четвертая Однако, несмотря на все нянины obligato под дверью, работу над «Тайной Мельницы» удалось завершить. Бедная Куку! Вскоре после того у нее обнаружился рак груди, ей пришлось лечь в больницу. Оказалось, что она намного старше, чем говорила, и о возвращении к

Глава четвертая

Глава четвертая Мне всегда тяжело вспоминать следующий год своей жизни. Верно говорят: беда не приходит одна. Спустя месяц после моего возвращения с Корсики, где я пару недель отдыхала, мама заболела тяжелым бронхитом, это случилось в Эшфилде. Я поехала к ней. Потом меня

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ

ГЛАВА ЧЕТВЁРТАЯ Я незамедлительно вернулся к своему тренировочному графику. Я не отдыхал совсем. Святое дело: дважды в день я выбрасывал все лишнее из головы и проводил тренировку.Произошли и другие изменения, изменения, которые могли затронуть всю мою жизнь. Человек,

Глава четвертая

Глава четвертая Первое путешествие Мухаммеда в Сирию с караваномМухаммеду минуло двенадцать лет, но, как мы видели, он был развит не по летам. В нем уже пробудилась жажда знания, вызванная общением с пилигримами из разных частей Аравии. Его дядя Абу Талиб наряду со

Глава четвертая

Глава четвертая В феврале 1903 года партия направляет Менжинского как представителя «Искры» в Ярославль. Перед отъездом Менжинский сменил место службы и прописки в Петербурге, 14 февраля он прописался по новому адресу, в доме № 11 по Финляндской улице, как помощник

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Казанские помещики — Белинский в Петербурге — Одоевский — Кольцов — Лермонтов — СоллогубПрожив в Москве около двух месяцев, мы в июне 1839 года отправились в Казанскую губернию. Панаеву уже года два как досталось наследство от дальнего родственника Ал.

Глава четвертая

Глава четвертая 1 Кто только не писал о ней на протяжении жизни! Балетные критики, светские и бульварные репортеры, мемуаристы. Профессионалы, дилетанты.После войны один ее знакомый принес однажды стопку исписанных листов, говоря, что вычитал в них связанный с ней давний

Глава четвертая

Глава четвертая Отец в тюрьме. Мы выброшены из квартиры в белом доме, что на Батумской улице. Хозяин не хочет держать семью арестованного. Мы снова переезжаем к бабушке, в домик за полем на Потийской улице. Там и ютимся в двух комнатках, где живет бабушка, ее старший сын и

Глава четвертая

Глава четвертая Став старшим профессором, Андрей Иванович получил квартиру в главном здании Академии художеств.Семья Андрея Ивановича росла. В 1822 году родился Сергей, через два года — Елизавета. Пятеро детей — два сына и три дочери жили теперь под крышей ивановского

Глава четвертая

Глава четвертая В Варшаве было много музыки – оперной, уличной, домашней. Всюду слышались арии и романсы, полонезы и вальсы, бесчисленные инструментальные вариации на модные темы. Играли на фортепиано, на скрипке, на флейте, на гитаре. В моде была и арфа. Городская

Глава четвертая

Глава четвертая 1Берлин встретил Осипа неприветливо. И без того нелюбимый, чужой, серый, город этот теперь, в позднюю слякотную осень, вызывал чувство, близкое к отвращению. Осип, конечно, понимал, что сам город, при всей своей неизбывной сумрачности, был тут ни при чем.В

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ Старшина Гехинского общества и пленный солдат. — Вызов охотников в Венгерскую кампанию. — Назначение меня командиром конно-горского дивизиона. — Брожение среди тагаурских алдаров. — Переход брата моего к Шамилю. — Отпуск мой на Кавказ и свидание с