Глава VIII. ШЕСТАЯ СИМФОНИЯ

Глава VIII. ШЕСТАЯ СИМФОНИЯ

Мучительно переживавший всевластие судьбы и могучим инстинктом художника искавший противовеса гнетущей силе случайности, Чайковский завершает свои поиски замыслом и планом Шестой симфонии. В ней он исчерпал свою тему, потому что впервые предметом художественного изображения сделал не только трагические конфликты жизни, но и жизнь в целом, завершаемую величайшим, трагичнейшим проявлением силы внешних обстоятельств — смертью.

Гибель героя в увертюре «Эгмонт» и Третьей симфонии Бетховена или в «Иване Сусанине» Глинки — это славная гибель. Она ведет к народной победе, и за нею, естественно, следует торжественно-праздничный, ликующий финал. Смерть Германа искупается его нравственным просветлением, завершающим оперу. Конкретные, почти портретные образы Кармен, Травиаты, Марфы из «Царской невесты» пробуждают в нас другие чувства. Нас волнует и трогает замыкающая последний акт оперы гибель вот этих, ставших нам дорогими и близкими людей. Но в Шестой живет и умирает совсем не вот этот, которого мы «за муки полюбили», а лирический герой, чьи переживания стали, пока мы слушаем симфонию, нашими переживаниями, а судьба — нашей судьбой. Его смерть — это смерть каждого из нас. Смерть без воскресения. Просто смерть человека. Моя смерть.

В первое мгновение этот замысел кажется чудовищным. Неужто к такому завершению вел нас композитор от светлых грез Первой симфонии, через страстный протест «Ромео» и «Франчески», тревоги и мечты Четвертой, гордое страдание Манфреда, могучую попытку преодолеть власть судьбы в Пятой? Уж не вздумал ли автор некстати поделиться с нами своим личным болезненным ужасом перед смертью, навязать его нам по сомнительному праву гения? Вот и Стасов писал о Шестой симфонии: «Она не что иное, как страшный вопль отчаяния и безнадежности, как будто говорящий мелодиею своего финала: «Ах, зачем на свете жил я!..» «Настроение этой симфонии, — продолжает критик, — страшное и мучительное; оно заставляет слушателя испытывать горькое сострадание к человеку и художнику, которому пришлось на своем веку испытать те ужасные душевные муки, которые здесь выражены и которых причины нам неведомы. Но эта симфония есть высшее, несравненнейшее создание Чайковского… Кажется, еще никогда в музыке не было нарисовано что-нибудь подобное и никогда еще не были выражены с такой несравненною талантливостью и красотою такие глубокие сцены душевной жизни».

Верно ли это? Вопль отчаяния и безнадежности, вызванных превратностью личной судьбы, не только не может быть сущностью высшего и несравненнейшего из созданий композитора, но едва ли вообще является сколько-нибудь пригодным для художественного воспроизведения. Иное дело вопль отчаяния, порожденного унижением человеческого достоинства, или народным бедствием, или гибелью великих исторических упований. Здесь отчаяние только ослепительный луч света, только страстная эмоция, озаряющая огромное общечеловеческое содержание и очищенная от своего не совсем достойного, не совсем привлекательного эгоистического привкуса.

Когда же, в таком случае, прав Стасов? Когда он говорит о выражении в Шестой симфонии ужасных душевных мук, вызывающих горькое сострадание к художнику, или тогда, когда называет ее высшим его созданием? А может быть, и тут несравненно талантливое выражение душевных мук не конечная, а только ближайшая задача композитора, за которой открывается почти бесконечная перспектива высоких и светлых мыслей? Есть нелегкий, но, пожалуй, верный способ найти ответ на эти вопросы— вслушаться в музыку симфонии.

Глухой голос фагота неторопливо, словно бы нехотя, как невеселый разговор вполголоса с самим собой, открывает вступление. Сумрачно и покорно звучит он, похожий до боли на полнейшее преклонение перед судьбой в первых тактах Пятой. Мелодия еще более сжата, сведена к простейшему скорбно-усталому звукосочетанию. Легким целящим дуновением плавно нисходящей темы отвечают фаготу альты. И короткое вступление окончено. Меняется, резко ускоряясь, темп, гениально преображается мелодия — та же и не та, такая же скорбная, но полная жизни, тревоги, страстного беспокойства; Она мгновенно приводит на мысль и памятную трагическую фразу из оркестрового ввода к сцене Татьяны с няней, и мучительное томление Германа, его тоскливый укор судьбе («Какой-то силой тайной»), но сама — стремительнее, одухотвореннее и, если только это возможно, богаче содержанием. «Мотив: «Зачем? Зачем? Для чего?» — написал Петр Ильич над схожей темой в набросках неосуществленной симфонии 1891–1892 годов, а внизу добавил: «Начало и основная мысль симфонии»[136]. Но не ошибитесь. Это не робкая мольба и не горький упрек неведомому. Что-то прометеевское, свободное и непокорное даже в миги жесточайшей муки, что-то человечески-прекрасное есть в этой скорбной теме. Чем дальше, тем настойчивее интонация страдальческого вопроса звучит как лихорадочно-одушевленный волевой порыв. Кругом клокочет буря, вспыхивают и меркнут разрозненные фанфары валторн, тяжко вступают, поддерживая тему всей своей медной мощью, трубы и тромбоны. Глубокая неудовлетворенность выступает здесь, как никогда, оборотной стороной могучего творческого порыва, жажды полного, беспримесного счастья вровень человеку. Смолкла душевная борьба. Тишина. И на смену страстно-беспокойному движению возникает прозрачная, плавно нисходящая тема, полная невыразимо грустного обаяния. Словно ласковое дуновение альтов из вступления распустилось теперь цветком мелодии. И снова перед нами гениальное преобразование уже знакомого. Вопрос Татьяны («Кто ты, мой ангел ли хранитель?..») или горестное раздумье Ленского («Что день грядущий мне готовит?») живут в новой мелодии[137], но став еще трепетнее, шире, самозабвеннее и прекраснее. Композитор, с величайшей легкостью создававший все новые и новые, свободно льющиеся мелодии, настойчиво возвращается теперь к своим прежним, уже сложившимся мелодиям-образам и по-новому формует и чеканит их, меняя окраску, углубляя выразительность, подчиняя любимую старую мысль новому, более широкому и гибкому замыслу. Недаром это симфония-итог. Да и сама тема — не воспоминание ли она о былом счастье? То просветленно-грустная, то жгуче и сладко манящая, она бледнеет и растворяется, расточается, как неприметно ускользающие образы сна, когда тяжелый, ошеломляюще грузный удар возвещает возвращение жизненной реальности. Среди всплесков боли, среди бурных протестов звучит как суровое напоминание торжественно-бесстрастная мелодия отпевания «Со святыми упокой». Звучит и тонет в новой, еще выше вздымающейся волне протеста, тревоги, борьбы и страдания. Музыкальное богатство и художественная правда этих эпизодов изумительны. Во всей музыкальной литературе мало таких без слов говорящих звуков, такого кристально чистого выражения поминутно меняющихся и единых в основе чувств, как в Аллегро[138] Шестой симфонии. С какой силой звучит беспощадная правда потерь и утрат в величавом горестном монологе тромбонов! Какой благородной страстностью дышит появляющаяся вновь плавно ниспадающая тема! Какой мужественной усталой примиренностью веет от заключительного раздела!

Если первая часть симфонии ввела нас в сумрачный мир страдания и борьбы, лишь оттененных светлым воспоминанием и радужной мечтой, то вторая часть (Allegro con grazia) [139] — это царство одухотворенной красоты. Чайковский превосходно знал прелесть и скромную поэзию бытового танца, но под пятидольный вальс второй части танцевать нельзя. Это даже не эссенция, не душа вальса, как в Четвертой, это высказанная на звонком языке вальса вдохновенная мысль. Даже вторжение безотрадно-тоскливого гнетущего настроения бессильно нарушить высшую гармонию. Мелодия вальса снова оживает, распрямляется, как примятая трава, снова благоухает в своем упоительном, просветленном изяществе.

Полна значения третья часть, снова стремительно быстрая, после умеренно быстрой второй. Но как пластично наше восприятие музыки! Как велико значение точки зрения и направленного воображения, как легко найти в музыке то, что ищешь! Вместе с финалом Пятой скерцо Шестой подверглось самым различным, взаимоисключающим истолкованиям. В ней видели и сцену жаркого боя, и хоровод злобно глумящихся бесов, и беспредельное торжество мрачных сил в самосознании личности, и героический победный марш, и просто чудный скерцо-марш, и картину последнего собирания и сосредоточения душевных сил. Сам Петр Ильич различал в пределах третьей части собственно скерцо (идущее в живом, увлекательном ритме тарантеллы) и марш «в торжественно-ликующем роде». Нам в этом марше слышатся отзвуки бравурного карнавального шествия; отсюда, возможно, чеканный, но причудливо и жестко акцентированный ритм, фантастический и одновременно насмешливый оттенок, что-то от стихийной мощи и от пестрого маскарада, неожиданно сближающее шествие со свадебным поездом царя Додона и Шемаханской царицы или с маршем Черномора. Но и карнавальные маски и стремительность, почти полет, бешеного круженья тарантеллы бесконечно далеки от картины итальянского уличного быта. Эти смутные, то веселые, то грозные образы проносятся в сознании лирического героя, мучительно тревожа его своей полной отчужденностью, напоминая, что поток жизни бежит мимо и нет ему доли в радостях чужой, равнодушной к нему толпы.

Нет доли, потому что жизнь на исходе. Последняя часть, тягуче медленная после быстрых, короткая после длинных, — это финал в прямом смысле слова. Конец симфонии — конец жизни. Не благоговейная панихида, не благородный похоронный марш — трудное и горестное расставание с жизнью. Жажда бытия, ненависть к смерти в последний раз одушевляют сознание. Всплывают светлые образы любви и ласки, звучат негромкие жалобы и глухие рыдания и гаснут, никнут, замирают, как последний взгляд и последний вздох. Тема подчинения неизбежному проходит как скорбная сестра темы былого счастья. И все стихает. Все кончилось. Был человек. И нет его.

Просто, как жизнь. Но эта гибель одного, гибель каждого из нас лишь эпизод в безграничной истории существований. Но мир неисчерпаемо многообразен в своих порождениях и проявлениях, в своей суровой мощи и сладостном цветении. Но осознанная необходимость перестает быть темной Судьбой. Но красота, овевающая своими волшебными крылами Шестую симфонию от первого до последнего звука, выражает такую несказанную силу человеческой творящей мысли, что в сравнении с ней личное бессмертие может показаться мелким!

Не Спиноза научил композитора этой мудрости. Вспомним слова Петра Ильича: в юношеском стихотворении Байрона он нашел свое исповедание веры, в письме Спинозы все соответствует его мыслям и чувствам. Преодоление темы судьбы, без которого художник не мог бы встать вровень со своей гигантской задачей, взглянуть, не дрогнув, в глаза уничтожению и создать свой, невиданный и неслыханный апофеоз трагической гармонии бытия, это преодоление было выстрадано всей жизнью, всем творчеством Чайковского.

А жизнь композитора близилась к концу. Симфония, в которую он, по его признанию, вложил, без преувеличения, всю душу, которую считал наилучшей и в особенности наиискреннейшей из всех своих вещей, была создана в эскизах в феврале и марте 1893 года, во время недолгого пребывания в Клину. Затем последовало сочинение циклов фортепьянных пьес и романсов, большая поездка в Кембридж, где он в торжественной обстановке получил почетное звание доктора наук, и обычные летние поездки к родным и друзьям. В июле и августе, снова в Клину, Петр Ильич инструментовал Шестую симфонию и начал переделку забракованной им и незавершенной симфонии ми-бемоль мажор в концерт для фортепьяно с оркестром. Все это время, по свидетельству Модеста Ильича, подтверждаемому воспоминаниями Кашкина, композитор был спокоен, ясен, почти жизнерадостен. Казалось, создание Шестой симфонии освободило его от душевных страданий и мрачных состояний духа, к которым он был склонен в предшествовавшие годы.

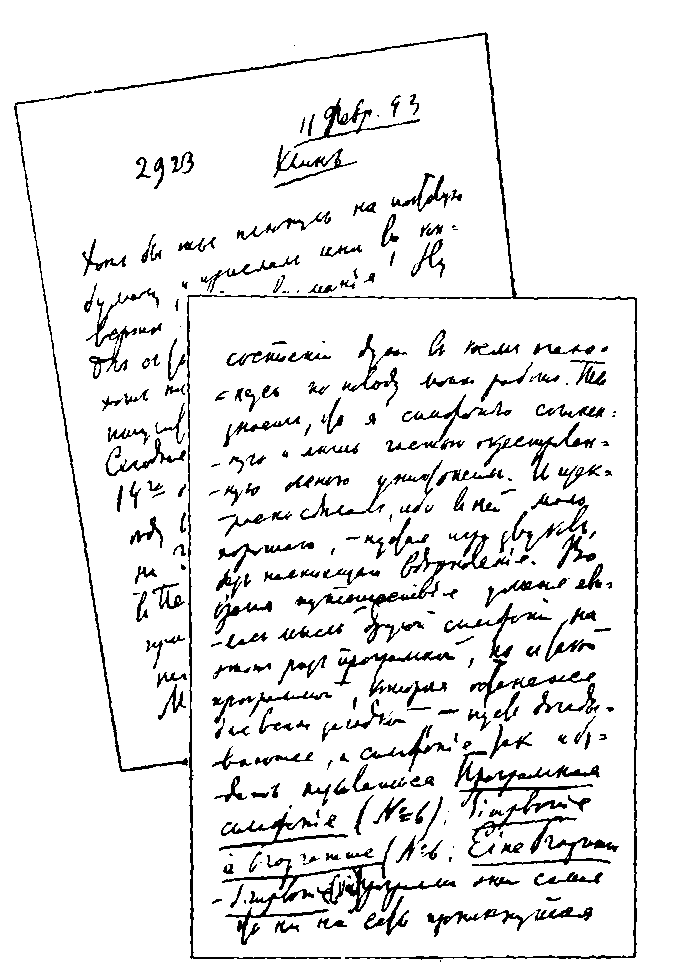

Письмо П. И. Чайковского к его племяннику В. Л. Давыдову от 11 февраля 1893 года.

Быстро продолжалось отмирание прошлого. Еще в 1891 году умерла его любимая сестра, теперь, с новым браком Льва Васильевича Давыдова, Каменка становилась совсем чужой. Скончались оба Шиловских — богач Володя и артист Константин. Умер Апухтин… «В прежнее время, — писал Петр Ильич еще в 1890 году, — подобные исчезновения с лица земли людей нестарых меня убивали. Теперь привык. Прольешь несколько слез, подумаешь, что все трын-трава, а потом любовь к жизни берет свое». Неожиданно объявилась Фанни Дюрбах, и в декабре 1892 года Петр Ильич навестил ее в Монбельяре — «точно будто на два дня перенесся в сороковые годы…» «Прошлое со всеми подробностями до того воскресло в памяти, что, казалось, я дышу воздухом воткинского дома, слышу голоса мамаши, Венички, Хамита, Ариши, Акулины и т. д.». Встреча была трогательная и сердечная. В январе 1893 года последовала встреча, менее задушевная, но почти такая же фантастическая: старик музыкант Геварт, руководство которого по инструментовке Петр Ильич когда-то, студентом, переводил на русский язык, торжественно приветствовал Чайковского перед оркестром, в антракте концерта в Брюсселе.

Кончалось старое, зачиналось новое. Чайковский договаривался о концертах в Скандинавии, в Одессе, намечал грандиозную поездку по городам России, принял на себя, по настоянию Римского-Корсакова, дирижирование четырьмя симфоническими вечерами в Петербурге. Еще не была закончена работа над Третьим фортепьянным концертом, а в голове рождались новые замыслы, проектировались оперные сюжеты, задумывалась переделка «Опричника» и «Орлеанской девы», сочинение нового балета, концерта для виолончели с оркестром и множества других произведений. Невольно вспоминаются слова Петра Ильича: «А охота чем дальше, тем больше делается, планы мои растут, и, право, двух жизней мало, чтобы все исполнить, что бы хотелось!»

А между тем и одной жизни уже не было. 16 октября Чайковский без особенного успеха продирижировал в Петербурге своей Шестой симфонией, 18-го в письме к Юргенсону просил поставить на титульном листе печатавшейся симфонии посвящение Владимиру Львовичу Давыдову, а самой симфонии дать (присоветованное Модестом Ильичом) название «Патетическая», обещая в субботу, 23-го, быть в Москве. В четверг, 21-го, он заболел. Уже вечером была констатирована холера, протекавшая очень тяжело. В ночь на 25-е началась агония.

Вдруг, рассказывает Модест Ильич, глаза, до тех пор полузакрытые и закатившиеся, раскрылись. Явилось какое-то неописуемое выражение ясного сознания. Он по очереди остановил свой взгляд на трех близстоящих лицах, затем поднял его кверху. На несколько мгновений в глазах что-то засветилось и с последним вздохом потухло. Было три часа утра с чем-то.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава двадцать восьмая. «Патетическая» симфония

Глава двадцать восьмая. «Патетическая» симфония «Я буквально не могу жить не работая, — писал Чайковский великому князю Константину Константиновичу, — ибо как только кончен какой-нибудь труд и хочется предаться отдыху, как вместо отдыха наслаждения утомившегося

Глава четвертая ВТОРАЯ СИМФОНИЯ

Глава четвертая ВТОРАЯ СИМФОНИЯ 1В одном из окраинных кварталов Дрездена в начале этого века на тихой, обсаженной старыми липами улице Сидониен-штрассе, в глубине дворика стоял небольшой двухэтажный дом.Вокруг дома росли кусты и деревья. Это дало повод хозяину присвоить

«Симфония»

«Симфония» «Произведение имеет три смысла», — писал в предисловии я;9 неудачно: три стороны — лучше сказать; одна — слово, итог окисления крови в полях, ритм галопа (на лошади); то — смысл музыкальный, как я называл.Другой — сатирический смысл: синтез черт, которые я

Глава четырнадцатая «Героическая симфония»

Глава четырнадцатая «Героическая симфония» Произведения, законченные Бетховеном в течение 1803–1805 годов, как величественная горная цепь, высоко вздымаются над всем, что было создано композитором в предыдущий период. Вершины этой цепи — «Крейцерова соната» (1803 г.) для

Глава двадцать третья Симфония радости

Глава двадцать третья Симфония радости Вершиной творчества Бетховена справедливо считается Девятая симфония, или симфония с хорами, законченная им в 1824 году. Полная революционного оптимизма, величественная симфония венчает творческий путь великого композитора,

Глава двадцать восьмая. «Патетическая» симфония

Глава двадцать восьмая. «Патетическая» симфония «Я буквально не могу жить не работая, — писал Чайковский великому князю Константину Константиновичу, — ибо как только кончен какой-нибудь труд и хочется предаться отдыху, как вместо отдыха наслаждения утомившегося

18. Девятая симфония

18. Девятая симфония Гроб гордился своим близким знакомством с Бетховеном. Он считал, что человеку его воспитания и вкуса подобает поддерживать такие связи. Спустя несколько дней он принял Джэсона и Дебору в своей конторе; нужно было заранее условиться с композитором об

Глава VI. “Missa solemnis” и Девятая симфония. Последние квартеты

Глава VI. “Missa solemnis” и Девятая симфония. Последние квартеты Материальные затруднения и семейные невзгоды. – Мельцель. – “Победа Веллингтона”. – Возобновление “Фиделио”. – “Славное мгновение”. – “Сын”. – Настроение. – “Missa solemnis”. – Девятая симфония. – Адрес. –

2. Симфония-прощание

2. Симфония-прощание — Чувствую себя хорошо только в музыке, — услышат от композитора в октябре 1937-го. Только музыка и оставалась ещё живой в помутневшем и помутившемся мире. Третья симфония соединила год 1935-й и год 1938-й. Время, где ещё жило его прошлое, и время, где

7-я симфония Шостаковича

7-я симфония Шостаковича Я помню, как в марте 1942 года вечером к нам постучался военный и спросил, может ли он вместе со своими товарищами переждать у нас комендантский час. Их было четверо, прямо с передовых, навидавшихся уже всяких фронтовых страстей, они были сыты ими по

Глава XI. ЧЕТВЕРТАЯ СИМФОНИЯ

Глава XI. ЧЕТВЕРТАЯ СИМФОНИЯ Раньше «Онегина» была начата и чуть раньше «Онегина» закончена Чайковским его новая симфония. «Я жестоко хандрил прошлой зимой, когда писалась эта симфония, — вспоминал композитор в феврале 1878 года, — и она служит верным отголоском того, что

12. Прерванная симфония

12. Прерванная симфония В мае, после того как наши войска оставили Керченский полуостров, враг стал стягивать к Севастополю войска со всего Крыма. К городу подтянули сверхмощную артиллерию. У немцев была батарея шестисотпятнадцатимиллиметровых мортир и огромная

Симфония жизни

Симфония жизни Увлекательна радость наблюдать великое делание. Поистине, это ощущение подобно вибрациям великой симфонии.Вы наблюдаете все нарастания и замирания, чтобы с трепетом уследить, как именно замирание созвучий разрастется в блестящий утверждающий аккорд. И

Глава VI. «Missa solemnis» и девятая симфония. Последние квартеты

Глава VI. «Missa solemnis» и девятая симфония. Последние квартеты Материальные затруднения и семейные невзгоды. – Мельцель. – «Победа Веллингтона». – Возобновление «Фиделио». – «Славное мгновение». – «Сын». – Настроение. – «Missa solemnis». – Девятая симфония. – Адрес. –

Глава восемнадцатая ПЕРВАЯ СИМФОНИЯ И ВАЛЕРАЛЬДЕГИД

Глава восемнадцатая ПЕРВАЯ СИМФОНИЯ И ВАЛЕРАЛЬДЕГИД А между тем время шло, приближалась весна. Бородин писал «Сергеевне», как он в шутку называл Екатерину Сергеевну (это было одно из первых ее шутливых прозваний, потом их появилось множество):«Несмотря на всю пакость,