ГЛАВА ПЕРВАЯ Тяжелое имя

ГЛАВА ПЕРВАЯ

Тяжелое имя

Я была единственным ребенком в семье молодого пехотного подпоручика и родилась в небольшом белорусском городке{1}, где стоял в то время полк и где молодые родители снимали квартиру в деревянном доме с окошками на реку и с садом позади дома. Незаметное событие это произошло на самом пороге нового века.

Но стоит только вернуться на этот порог, мысленно пробежав все пережитое за полстолетие, как останавливаешься, потрясенный увиденным, и вся картина маленького счастья в деревянном домике заволакивается дымом, гарью и огнем двух революций и трех войн, перевернувших мир и смешавших жизни, как песок.

Рождавшиеся на пороге грозного века дети, подобно всем детям от создания мира, не выбирали сами своих судеб, иначе многие из нас предпочли бы вовсе не рождаться. Мы призваны были и должны были жить. Огромная Россия тоже медленно и, казалось, бездумно жила, мирно покоясь на своих просторах. Она походила на самку гигантского зверя, может быть, на медведицу-мать, погруженную в зимнюю спячку. Такой представилась мне, девочке, Россия, когда я впервые в жизни увидела географическую карту: голова медведицы — это был Скандинавский полуостров. Дальше шло через Европу и Азию фантастически вытянутое, теряющее формы тело. Оно оканчивалось с неожиданной четкостью Камчаткой — куцым медвежьим хвостом.

Вокруг лежали белые поля, и на них редкие темные пятна деревень казались горстками чего-то, что просыпал путник, который шел в моем воображении по этим бескрайним равнинам. Одни колокольни над кротовыми кучками серых хат придавали ландшафту возвышенный и трогательный смысл. Они свидетельствовали о присутствии и тут человеческой мысли с ее упорным усилием вверх и только вверх.

Среди деревень разбросаны были дома помещиков. Они медленно ветшали, а сады сдавались в аренду и гибли без ухода. В домах доживали последние старушки, а сыновья их искали счастья где-то в городах на чиновной или военной службе. Старушки жили в тесных комнатах отапливаемых мезонинов, а большой дом обычно стоял заколоченный, холодный, в нем годами висели запахи пыльной мебели, гниющих полов, нераскрывавшихся книг, тронутых плесенью. Таким я запомнила дом моей бабушки по материнской линии, о котором мне скоро предстоит рассказать. Говорят, оставались в начале века и неразоренные имения с выездами, с фейерверками по семейным праздникам, с расчищенными аллеями и молодым смехом в них во время летних каникул. Мало, наверное, их оставалось, я их в детстве уже не видала. Зато я слышала рассказы о молодых людях, отдающих свои средства, силы, способности на просветительскую работу в деревне, о девушках из помещичьих семей, дожидавшихся совершеннолетия, чтобы отдать свою долю земли и денег на крестьянское дело, а самим поселиться в избе при школе или больнице на мужицких хлебах. Свидетельствую по опыту своего — последнего — поколения: мы росли уже готовыми деятелями, никто нарочито не воспитывал, не насиловал наши ум и волю. Нас воспитывало само веяние русской культуры, и мы лишь дожидались своего срока, чтобы выйти на работу бескорыстными устроителями жизни. Такое рождалось в нас из самой материи народной души, ее доброты и щедрости. Эти черты русского характера и народной жизни были подняты и опоэтизированы славянофилами. Их мысль была уже не ко времени, но мы видели, что для их идеалов существовала живая почва в народе. Славянофильские идеалы деревенских отношений осуществлялись в какой-то слабой мере, но на наших глазах становились мало-помалу близорукой иллюзией правды. Как бы хотелось оставить потомству память о хороших людях, но приходится глядеть куда-то поверх несбывшейся идиллии крестьянской «святой Руси» и проходить мимо самоотверженных докторов, терпеливых учительниц, скромнейших земских деятелей, которых мы во множестве видели и лично знали. Смысл и сердце истории билось уже не в деревне. В городах ютился на окраинах рабочий люд, и дети рабочих рождались так же невинно, как родилась и девочка в семье пехотного подпоручика. Но они всегда рождались на заранее предопределенную им жизнь. Круг ее был обведен почти непереходимой чертой. Подлинная правда современности показывалась в городах, и это была та правда истории, которая не знает прощения за прошлое и милости в настоящем — неумолимая правда возмездия. В этом зловещем предчувствии перемен и прошлое мое детство.

Широко распространялись революционные идеи, призывающие к немедленному действию, молодежь вовлекалась в деятельность различных политических партий, деятели которых «не могли молчать» о жизни фабричных рабочих, о смертной казни, телесных наказаниях, проституции, голоде крестьян во время неурожаев. Они говорили о язвах жизни в упор и верили в возможность немедленного общественного действия и требовали его. Таких людей идейно возглавлял и даже подавлял силой нравственного поиска, словесного таланта, колючим взглядом из-под нависших бровей Лев Николаевич Толстой, о котором говорили дома.

В необразованном народе также шло в начале века брожение умов; оно было стихийно, односторонне и выражалось главным образом в развитии религиозных учений различных толков. О них мы узнавали не столько из книг, сколько из нашей повседневной жизни. Русский простой человек — будь то прислуга в доме или извозчик, гимназический швейцар или встреченный в деревне мужичок — любил поговорить о душе и о Боге даже в присутствии ребенка. Все сводилось, по существу, к протесту против неподвижности церковного православия, целиком определявшего быт народа и в то же время живущего как бы прикрыв глаза на его нужды. Православие охраняло надмирные ценности, которыми владело и, казалось, не продвигало их в жизнь… Так нам тогда казалось… В Петербурге этому народному движению соответствовало подобное же среди интеллигенции: возникло «Религиозно-философское общество»{2}, объединявшее различные слои образованных людей от профессоров до духовенства всех толков. Во главе его стоял Дмитрий Сергеевич Мережковский, о блестящей пророческой публицистике которого мы лишь смутно слыхали, а сами, гимназистками, зачитывались его странно-умными романами. Однако Лютера в России не нашлось, реформации на религиозной почве не произошло, да она, скорей всего, и не была бы по душе русскому человеку. Не осуществилась и социальная революция 1905 года.

В столицах в начале века собирался цвет народа, его интеллигенция. Одни пытались поднять разобщенных неравенством людей в область духовной жизни, «вечных идей», как бы предлагая выход к переживаниям, стоящим над злобой дня. Это еще в гимназии доходило из столиц через иконописный образ философа и поэта Владимира Сергеевича Соловьева. Правда, философии его мы в отрочестве не читали — только стихи. В последнем классе гимназии еще дошли и пленили нас стихи Блока, музыка Скрябина, картины Врубеля… Это был мир возвышенный, таинственный, манящий. Тем временем поднимались новые силы: либеральная интеллигенция делала попытки мирной «культурной революции» в России; росло и давало плоды кооперативное движение в деревне; в городах открывались народные бесплатные Университеты; шла борьба за демократию в Государственной Думе; не менее двух поколений образованного купечества, молодого, только нарождавшегося в России класса, вносило свой огромный вклад не одними капиталами, но и инициативой — рядом просветительских дел: возникали издательства, картинные галереи, библиотеки, театры, больницы, богадельни… Молодежь, приехавшая в Москву, ходила по Большой Калужской и Девичьему полю мимо новых прекрасных, больничных корпусов, выстроенных московскими купцами; входя в Третьяковскую галерею, читала на фронтоне: «Дар Москве»; слушала лекции в великолепных аудиториях бесплатного университета Шанявского на Миусской площади{3}. Иногда казалось, что наступили времена гармонии, вулкан истории успокоился, и голос возмездия умолк. Но так казалось только на поверхности жизни неопытным юношам или легкомысленным обывателям. За этим цветеньем талантов, за живой и плодотворной работой молодой интеллигенции в обеих столицах, за этим цветистым занавесом лежала и дремала огромная страна, молчаливо жили многомиллионные массы ее народа — какое дело до этой культурной жизни было им, не принимавшим в ней участия, не имевшим от нее почти никаких ощутимых плодов?

«Двести миллионов было погружено в бездну забот о существовании, а сотни вольноотпущенников дерзали убеждать их в возможности насыщения всех пятью хлебами»{4}, — читаю я теперь об этом же в дневнике писателя Михаила Пришвина.

Недаром мне мелькнул сейчас перед глазами образ театрального занавеса — это и было так в России тех дней: театр и публика. «Публика» молчала. Огромная страна, ни на одну на земле непохожая, все в ней растекалось по бескрайним пространствам, разобщенное, друг другу неведомое, казалось, безликое… Огромность российского неустройства соответствовала огромности самой территории. Понимал ли это сам народ? Или он жил «как от века положено»? Или думали за него только интеллигенты? Но, несмотря на всю сумятицу мысли, это совершались за занавесом роды новой России. Война с Германией затянулась. Терпенье у людей кончалось. Недовольство, недоверие, страдание — все вместе перелилось через край. Народ вдруг встал на ноги с помощью неведомых нам, обывателям, людей революции. К добру или злу это вело — рассудит только долгое беспристрастное время.

Вступая только что в жизнь, совсем юные, мы видели собственными глазами и понимали безо всякой посторонней подсказки: люди сделали страшный, рискованный и неотвратимый шаг; весь сложный опыт культуры поставлен под сомнение, идет пересмотр всех ценностей, нажитых человечеством. Но иначе быть уже не могло, и, хотели мы того или не хотели, мы должны были вместе с ними идти.

Кто скажет, в который раз все это совершается в мире? Что будет отброшено и что останется? Будет ли это последний пересмотр жизни нашей страной? На этот вопрос ответит только время, и мы, свидетели начала, не услышим ответа, не увидим конца. Нам остается надежда, что не напрасен подвиг и страданья нашей родины России. Как понять, каким именем назвать, в каких образах сделать зримым ее характер, ее призвание среди народов мира? Как помянуть бесчисленных и безвестных ее детей, шедших из сострадания на гибель? «Моя маленькая обида является ключом к чувству обиды множества людей, слеза моя падает в море слез, несущее на себе корабль нашего будущего»{5}, — записывает в дневнике один из них (Михаил Пришвин). «Ну что ж, одной заботой боле, одной слезой река шумней, а ты все та же: лес, да поле, да плат узорный до бровей»{6}, — читаем мы у другого (Александр Блок).

Море слез — их несмолкаемый шум. Вот что услыхал и увидал бы вернувшийся на порог нашего столетия человек. Да, родившиеся на этом пороге грозного века дети не выбирали сами своих судеб и не своей волей призваны были жить.

В домике молодого офицера о происходящем даже не помышляли. Дума сушит жизнь, и сама сила жизни охраняла молодых супругов, когда они совершали свое дело на земле. Подобно всем матерям и отцам от создания мира, они не задумывались над тем, как тесно связано все в природе: каждый шаг по земле не только разносит семена и споры жизни, но и мнет траву, давит цветы, обрушивает камни. Они не задумывались над тем, что ребенок их будет отвечать характером и судьбой за все, совершенное в прошлом его отцами и дедами. Какое это было прошлое — мы сейчас увидим.

Отец мой Дмитрий Михайлович Лиорко был сыном нотариуса из маленького провинциального городка Торопца Псковской губернии. Мать его рано овдовела и осталась с четырьмя детьми на руках без всяких средств к жизни. Благодаря тому, что покойный муж ее был беспоместный и безденежный, но все же потомственный дворянин, ей удалось поместить двух сыновей, Дмитрия и Николая, в закрытое «сиротское гатчинское училище». Мать все силы отдала воспитанию двух дочерей. Сестры окончили консерваторию пианистками, скоро вышли замуж и обе умерли первыми родами. Мне говорят, что я похожа на покойных теток. Я подолгу со страхом и жалостью рассматриваю их портрет. На меня грустно смотрят две прижавшиеся друг ко другу головки. Как будто они уже заранее знают, что жизнь их будет не дожита и оборвана. Напрасно кончили консерваторию — музыка не для них. Напрасно любили — не для них муки и радости материнства. Они мелькнут по жизни и уйдут, и останется от них только этот портрет.

— Умерли родами, — говорит бабушка и горестно качает головой.

«Что такое смерть?» — думает маленькая внучка. «Ловушка природы», — говорит, глядя на этот портрет, кто-то из взрослых, и она запоминает эти слова навсегда: любовь — и какой-то жестокий закон природы, которому должны были подчиниться молодые женщины.

Так было с дочерьми. С сыновьями было иначе. Младший Николай стал акцизным чиновником, жил бобылем, запойно и горько пил. Он честно отвоевал Русско-японскую войну, благополучно вернулся домой, после чего стал постепенно опускаться, и следы его жизни так и затерялись в первые годы революции.

Сколько усилий было со стороны матери — и все напрасно! Судьба этих людей ничем не отличалась от судьбы придорожной травы, погибающей безропотно под колесами проехавшей телеги. Маленькая внучка однажды заметила, что у бабушки Наталии Алексеевны не было ресниц, и бабушка ей объяснила, что ресницы у нее вылезли от непрекращающихся слез по своим детям. Новая загадка для ребенка: смерть — и непрекращающиеся материнские слезы.

У матери оставался в утешение старший сын Дмитрий. Он вышел статным и красивым юношей. Его отличало от всех грустное выражение прекрасных карих глаз. По окончании сиротского училища, откуда он вышел грамотным, но мало образованным юношей, жизнь подсказала ему простейший выход — военную службу. Молодой офицер выделялся в беспросветно-серой военной среде провинции необычайным нравственным складом: правдивостью в словах и в поступках, серьезностью, не покидавшей его ни на полковых балах, ни на холостых пирушках. Вскоре он был назначен адъютантом своего пехотного Ленкоранско-Нашебургского полка. У него появилась уже невеста — красивая девушка с большим приданым… И вот однажды он встретил на вечере оживленную хрупкую девушку с тонким лицом, открытым выражением светлых смеющихся глаз, с русой косой, по-деревенски неубранной в бальную прическу. Новая встреча мгновенно расстроила намечавшийся «благоразумный» брак. Это была дочь разорившегося витебского помещика Наталия Аркадьевна Раздеришина. Ее в тот год «вывозили», как это было принято, в поисках замужества на балы, и семья для этого на зиму переселялась в город. Три брата учились в кадетских корпусах. Детей растила, вела запущенное мужем хозяйство, добывая средства к жизни, мать, Александра Андреевна. Отец их бывал уже в доме редким гостем. Когда-то Аркадий Павлович был богатым помещиком, владельцем двух имений под Витебском. Он влюбился в красавицу-жену своего товарища, выкрал ее у мужа, добился развода, женился на ней. Однако любовь владела им недолго, и, предоставив жене самой управляться с хозяйством и шестью народившимися детьми, он отдался соблазнам жизни. Две страсти владели его душой: цветы и женщины. В имении Лужино была устроена оранжерея по последнему слову науки. Выписывались из заграницы новейшие технические усовершенствования, содержался первоклассный садовник. Составлялись роскошные букеты. Букеты эти к тому времени уже посылались соседке по имению — княгине В. Вскоре в своем соседнем с Лужиным втором имении Аркадий Павлович поселил овдовевшую княгиню с ее маленькой дочерью. Шли годы — княгиня старилась, а Лиза выросла и расцвела. Уже от Лизы у Аркадия Павловича родилась дочь Евгения.

Старший сын Александры Андреевны звался также этим именем — Евгений. Иногда Аркадий Павлович возил детей погостить из одной семьи в другую… Кто знает? Может быть, этим общим именем своих первенцев смущенный Аркадий Павлович стремился сообщить какой-то строй и стиль своей жизни, сбившейся с пути.

Александра Андреевна продолжала до самой смерти своей грустно и молчаливо любить мужа, и очень скоро она превратилась из голубоглазой строгой красавицы в старушку, ездившую на старой бричке в городской банк отсрочивать уплату процентов с заложенного имения.

Дети помнили внезапные приезды судебных приставов для описи перезаложенного имущества, когда мать запиралась в дальних комнатах, сказавшись отсутствующей, а детей посылали прятаться в сад. Потом мать снова ехала на старой бричке в город к влиятельным знакомым, и дело временно улаживалось.

Она страстно любила своих первенцев Евгения и Марию и была холодна к остальным, родившимся в годы ее унижения, одиночества, угасшей любви. Старшая дочь и три сына учились в закрытых учебных заведениях и мало бывали дома. Младшие, Наталия и Людмила, не учились вовсе: они жили при матери в деревне и, как тогда говорили, «приучались к хозяйству». Людмила, младшая, обладавшая легким характером отца, быстро покинула неласковое родительское гнездо, она вышла замуж, не достигнув совершеннолетия. Наташа осталась одна. На ее детские плечи легла вся тяжесть материнского горя. Оно отравляло, казалось, самый воздух затхлого лужинского дома. Все напоминало вокруг, на что ни взглянешь, об одном, об одном!

В заброшенной отцовской оранжерее при каждом шаге звенят разбитые стекла; на старых кустах крыжовника, заросших высокой травой возле самого дома, ягоды покрыты серыми шершавыми болячками, их никто не собирает; в огромном яблоневом саду за домом стоит теплый густой аромат — так пахнет «падалица», сплошь покрывающая землю. Яблоки падают во множестве от червяков, от болезней. Надкусишь в поисках самого сладкого и бросишь — не жалко! Все равно приедут арендаторы, соберут их в душистые груды, увезут…

В глубине сада пруд, сплошь заросший вязкой тиной. Посреди него — островок. Туда ведет гнилой мост, вот-вот обрушится. На острове безымянная могила. Вместо креста на ней лежит каменный жернов. Есть предание, что здесь покоится католический ксендз, бывший некогда владельцем Лужина, он убит за какие-то грехи своими же крестьянами. Ночью он встает из могилы и бродит в тоске неуспокоенной совести, и звонят перед ним невидимые колокольчики, как звонят они в костеле во время богослужения. Маленькая Наташа не раз слышала этот звон, когда просыпалась на рассвете. Как хочется девочке вырваться в какую-то иную жизнь! Больше всего ей хочется учиться. Сколько пролито было ночных одиноких слез — они-то и определили несомненно в будущем болезненные стороны ее души. Сколько бесплодно проведенных часов над заманчивыми и непонятными учебниками, выпрошенными у старших братьев и сестры. Какая жажда внимания и ласки — и в ответ усталый взгляд суровой матери или оскорбительно-легкая мимолетная ласка отца. Девочка росла болезненной, как тогда говорили, «слабогрудой», с постоянной обидой на сердце. Но, наперекор всему, она выросла красавицей на загляденье, и у нее не было недостатка в женихах. Не приходила только любовь. И вот, на двадцать третьем году, она встретилась с Дмитрием Михайловичем.

Когда она впервые заглянула в его глаза? Может быть, они и танцевали уже зимой вместе на балах… Но семейным преданием было установлено, что настоящая «роковая» встреча их произошла в Вербную субботу во время всенощной службы в храме. В этот вечер было принято приходить молящимся со свечами и с букетами цветущей вербы. Наташа заметила, что у молодого офицера не было в руках вербы, и, когда он проходил мимо, она протянула ему несколько веток, отделив от своих. Он молча взял и остановился позади нее близко за плечом. Она не смела оглянуться. В храме было светло и торжественно, огни отражались в глазах, а за стенами храма на воле шла в это время по земле самая ранняя, самая чистая весна. Оба они были молоды, красивы, обоим хотелось любить. Вскоре Дмитрий Михайлович приехал в Лужино просить Наташиной руки.

— Знаете ли вы, — сказала аккуратная старушка, — что она у меня слаба и часто болеет? Знаете ли, что у нее нет приданого?

— А мне она именно такая и нужна, — ответил Дмитрий Михайлович. Осенью они повенчались.

Среди пожелтевших от времени, исписанных старинным витиеватым почерком семейных документов хранится письмо деда по материнской линии, Дмитрия Михайловича, адресованное к будущей воображаемой невесте внука, в то время еще воспитанника сиротского училища. Сохраняем стиль и орфографию письма:

«21 февраля 1885 года.

Митуля, Бабуша прислала мне твое письмо, оно мне очень пондравилось. Да, ты человек, молодчина, хорошо учишься, не ленишься, то и о женитьбе подумать недурно. Но один часок, а через год — два часка, и так до двадцати четырех часов, и все это время насматривать Прелесть. И когда, верно, ты уже будешь профессором, то и жениться не худо, тогда жену выбирать… можно — Прелесть! Будет чем ее кормить, поить и одевать. А что ты будешь хорошим мужем, то во свидетельство покажи ей это мое письмо:

Милостивая Государыня, будущая моя внучка, смело отдавайте сего подателю сердце, руку и даже обе ваши малюхотенькие ножки. Я вам за ваше счастье с ним ручаюсь, лишь всмотритесь в его карие очи, как они прямо, чисто смотрят. Преданный ему и его будущей супруге ваш дед».

29 октября 1899 года у молодых супругов родилась дочь. Первым признаком предстоящей жизни ребенка было данное ему при крещении имя Калерия. В святцах написано: «Калерия, тож Валерия». Тяжеловесное, суровое, не то монашеское, не то купеческое имя это понравилось неопытным родителям своей необычностью. Но жить с таким именем было нелегко.

Девочку звали уменьшительным именем Ляля. «Счастливое детство — это выдумка благополучных людей», — напишет Пришвин на полях первого наброска этой биографии. И вправду, детство часто — самое трудное время первых суровых опытов незащищенной души. Мать рассказывала: Ляле три года, ее держит нянька на руках, и они вместе наблюдают проходящую за окном по улице похоронную процессию. Девочка потрясена впервые дошедшим до нее сознанием смерти, она рыдает, повторяя: «Не хочу, чтобы люди умирали!» Долго не могут ее успокоить.

Так чувствует трехлетний, впервые пробуждающийся сознанием ребенок. Так думает и гений человечества в расцвете мысленной силы — Толстой. В ту известную нам всем ночь его «арзамасского страха» он записывает в дневнике: «Ничего нет в жизни, есть только смерть, а ее не должно быть»{7}.

Напрасно люди тщатся поставить новые нравственные задачи и открыть их решения: все уже открыто глубокому сознанию, будь то малый ребенок с душой, еще не замутненной опытом жизни, или старик, ставший на путь очищения сознания — возврата к детству. И задача каждого нового поколения сказать все о том же старом, давно известном мудрецам и детям, но так, чтоб стать понятным своим современникам: найти новый образ старой вечной истины. У каждого времени свой язык, но сколько ни живут люди на земле, задача каждого нового поколения сводится все к одному: к победе над смертью.

Идут мутные серые годы, точно нанизанные на одну тоскливую нитку. Такими остались они в памяти. Одно из первых воспоминаний времени революции 1905 года. Девочка просыпается ранним зимним утром от фабричного гудка, сзывающего на работу. Ей тепло в чистой постели. Но она холодеет от сознания, что есть какие-то люди — рабочие, о которых она иногда слышит от взрослых, те, кто должен сейчас по гудку просыпаться, выходить из теплых домов в темноту и на холод, идти на грязные и душные фабрики. Это люди из другого страшного мира, все их жалеют, и как хорошо, что она никогда в тот мир не попадет! Отчего же она не может об этом мире не думать? И отчего она стала бояться рассвета, и отчего раннее утро стало с тех пор вызывать в душе непонятную тоску?

То же чувство недоумения и стыда, что и при фабричных гудках на рассвете, испытала однажды Ляля, зайдя с матерью в домик к знакомой белошвейке. Она видела у матери ее работу — что-то воздушное, поразившее тончайшим мастерством и изяществом. Ей казалось, что такие вещи делают, играя и смеясь, нежными прекрасными руками. У белошвейки в комнате было тесно, темно и дурно пахло. Она стеснялась пришедших, стояла у корыта, вытирая передником большие красные руки, и на лице ее отчего-то было виноватое выражение.

Пройдет еще десять лет, и Ляля вернется к этой детской своей тоске. Случится это одной августовской ночью, тоже на рассвете. Тогда-то она и поймет, что все люди, без исключения все, неотделимы в судьбах своих друг от друга. Тоска была вернее всего предчувствием стоявшего у порога возмездия, накопившегося за времена еще такого недавнего рабства в России. С другой стороны, она была предчувствием конца: своей ли жизни, всего ли белого света? Эта тоска на протяжении человеческой истории овладевала не раз не только отдельными людьми — целыми народами и заставляла готовиться к концу мира. Люди надевали белые одежды, оставляли свои земные дела, но бывали неизменно обмануты: конец не наступал. Может быть, и всегда эсхатологическое чувство рождается на пороге нового времени, когда над тьмой человеческого страдания расцветает новый день? Так рождался образ конца мира и у целых народов и у ребенка, едва начинающего жить. Пройдет несколько десятков лет, и Ляле встретится человек, который скажет: «Я человек не концов, а начал»{8}, и всю жизнь свою отдаст на прославление начал жизни. Она увидит свет в этом человеке, почувствует, что он стоит у горнила современности, где выковываются в новых формах все те же неизменные вечные истины, насущнейшие, как хлеб. И ей захочется отдать ему свою, уже, казалось, загубленную жизнь.

Девочка рано начала читать, и с тех пор у нее пошло двойное существование: она поняла, что жизнь можно переделывать по-своему. Лишь только ее уложат спать, и мать, привычно перекрестив на ночь, уйдет из детской комнаты, у Ляли начиналась увлекательная жизнь. Вглядываясь в темноту, горящая от волнения, она сочиняла счастливые концы к грустным историям, прочитанным за день: разве можно было оставить жизнь в таком горестном беспорядке! Она чувствовала себя полновластной хозяйкой чужого счастья и часто плакала слезами восторга перед открывавшимися ей возможностями любви и добра. Никто не знал об этих ночных ее пирах.

Вот какие еще мысли жили в ее сознании, и она хранила их от взрослых как свои тайны. Первой тайной было, что все вокруг только кажется, а на самом деле мир иной, и надо постараться застать жизнь без себя. Девочка пытается поймать ускользающую действительность, внезапно подглядывая через щель дверей в соседнюю комнату, откуда слышатся голоса взрослых. Но опыт ни разу не удается: мир успевает мгновенно переделаться, ускользая от ее глаза.

Интересно, что Лев Толстой вспоминает из своего детства о подобном, но прямо противоположном по смыслу: «Я воображал, что кроме меня никто и ничего не существует в мире, что предметы — не предметы, а образы, являющиеся только тогда, когда я на них обращаю внимание»{9}. Для Толстого-ребенка мир не существовал помимо него, для Ляли мир жил своей закрытой для нее жизнью, в которую она пыталась проникнуть. Этот мир был живой и реальной тайной. И так, вероятно, происходит у всех в забытом взрослыми детстве. Поражает единство переживания жизни у детей, словно есть у всех общее сознание, словно все мы незамутненным взглядом через край своей отдельной лодочки прямо смотрим в великий океан, а после медленно слепнем и дальше уже на ощупь, смотря по дарованию, пытаемся воплотить в дела или образы постепенно бледнеющие воспоминания.

Другой тайной девочки была мысль: «Что было бы, если б ничего не было?» Мысль эта восхищала своей невместимостью в сознание: это был образ чистого небытия, и Ляля не позволяла себе задерживаться на нем вниманием.

Тогда же у девочки начались ночные кошмары, бесследно прошедшие с ее физическим созреванием. Ей виделся кусок окружности земного шара, покрытый волнующимся серым водянистым туманом, — как огромность задания, которое она должна осуществить. Среди тумана единственной определенностью был маленький кривой забор, ограничивающий окружность, — как бессилие перед величием заданного ей в жизни дела. Иначе и не растолкуешь сейчас эти сами собой рождающиеся символы. И второй постоянный кошмар: огненная дорога в бесконечность, как окончательная гибель, как безвозвратность. Среди огня стояли аккуратные выбеленные столбики, ограждавшие по двум сторонам огненное шоссе. Ненужная красивость их на дороге, откуда нет возврата, была столь невыносима, ужас был столь велик, что ребенок начинал кричать, покрывался холодным потом и, обессиленный, возвращался в сознание на руках у взрослых. Родители никогда не уходили из дому по вечерам до определенного часа, пока не наступал крепкий сон.

Отец и мать были для девочки разными существами, хотя обоих она в те годы страстно любила. Наталия Аркадьевна, нашедшая в муже все, чего была лишена в детстве — не только отцовскую заботу, но и материнскую нежность, расцвела. Она умно и трудолюбиво вела маленькое хозяйство. Вместе с тем она любила все удовольствия жизни, обычные для ее круга: вечера, приемы гостей, театры, сдержанное поклонение восхищенных ее красотою мужчин. По вечерам из гостиной доносились модные в те годы цыганские романсы, столь не шедшие к робкому, непоставленному голосу матери. Нарочито «жестокие» интонации звучали фальшиво, и девочка радостно переглядывалась с отцом, когда мать переходила на простые русские песни: «Не шей ты мне, матушка, красный сарафан» или «Вьется ласточка сизокрылая». Любимым романсом отца была «Ночь» Чайковского: «Отчего я люблю тебя, светлая ночь… оттого, может быть, что далек мой покой».

Отец был счастлив своей любовью к семье, но он не был духовно удовлетворен. Настоящий покой от него действительно был далек. Этот простой, правдивый и углубленный в себя человек шел не по своему пути. Он сознавал это смутно, как смутно чувствовали в нем существо иного, высшего порядка все соприкасавшиеся с ним люди. Достаточно было войти Дмитрию Михайловичу в любое общество со своим приветливым и в то же время необычным выражением, как люди, не отдавая себе отчета, невольно подбирались: умолкали недобрые сплетни, тщеславное остроумие. Иное настроение проникало незримо вместе с Дмитрием Михайловичем и веяло над людьми. Человек этот ничего не достигал, живя в рамках самого обыденного, но он облагораживал все, к чему прикасался, и возбуждал если не всегда любовь, то неизменно, без всяких исключений, уважение. Был он внимателен и даже оживлен на людях, но в себе — молчалив.

Чем бы занялся Дмитрий Михайлович, если б судьбе угодно было иначе им распорядиться, если бы кто-то вовремя разбудил его ум, по-русски дремлющий, чего-то ожидавший?

Мать заботилась о дочке, прививая ей свои привычки, иногда с болезненной нервозностью. Тяжелое детство не прошло для нее бесследно: у этой молодой счастливой женщины вызывали, например, тоску весенние лучи, журчанье ручьев, праздничные дни — многое, что радует и украшает жизнь всех людей. Сколько было слез и взаимного непонимания у двух женщин — маленькой и большой, причем трудно сказать, кто из них был ребенком в этой борьбе. Тяжелее всего для девочки были требования откровенности. Самой большой ее потребностью как раз и было кому-то открыться. Но как это сделать, если туманный клубящийся мир, в котором она жила, был ей самой еще непонятен? «Девочка была огонь в обществе, но погружена в себя наедине. Каждый ребенок своей живостью скрывает свою тайну», — записывает на конспекте этой работы Пришвин.

Случались ссоры и примирения со слезами раскаяния, жалости, но близость матери с дочерью не увеличивалась.

С отцом было иначе. С ним можно было взяться за руки и молча идти по улице: высокий плотный военный и с ним девочка, розовая, большеглазая, круглолицая, как две капли воды похожая на отца. Изредка можно было перекинуться понимающим взглядом по поводу встречной собаки — все собаки по дороге в гимназию изучены и знакомы «в лицо». О чем-то можно было коротко спросить, но еще лучше было вместе молчать. Это они оба любили.

Вечерами девочка становилась за креслом отца, когда он перебирал за письменным столом бумаги, и так простаивала часами, обняв отца и время от времени целуя сзади его голову. Родной запах оставался в ее памяти долгие годы.

Так продолжалось глубокое воспитание молчаньем. Но и с отцом, даже с ним, невозможно было ей до конца преодолеть одиночество. Запомнился один вечер. Взрослые сидели за медленным вечерним чаем. Девочка стояла у большого окна и смотрела на небо. Конечно, не впервые видела она ночное звездное небо, но пришла такая минута понимания: для девочки она была неповторимым и единственным переживанием, а для взрослых, сидевших за чаем, продвинулась только на одну черточку стрелка больших столовых часов. Девочка смотрела в зимнее небо, блиставшее звездами. Душа ее была потрясена, и она заплакала.

Что с тобой? — спросила тревожно мать.

Звезды, звезды… — повторяла девочка сквозь рыданья.

Что поняли взрослые, что подумали? И вот отец, горячо любимый отец, поднял голову от газеты, сурово нахмурился и сказал одно только слово:

— Нехорошо!

Много лет спустя дочь поняла, что осудил в ней отец в тот вечер. Он, добрый, молчаливый человек, знал за собой провалы в гнев и раздраженье, редкие минуты потери самообладания и потому боялся всех проявлений нервозной чувствительности.

Девочка наблюдала однажды отца в безудержном гневе. Было это, по-видимому, в первые годы после революции 1905 года. Однажды смущенная кухарка шепотом сообщила матери, что на кухне дожидается женщина из соседних железнодорожных мастерских, она плачет и просит повидать отца. После недолгого разговора из кухни вышел своим тяжелым крупным шагом отец и быстро стал куда-то собираться. Трудно было узнать его лицо — так оно было искажено гневом. Наталия Аркадьевна встревожилась, просила его обождать, одуматься. Но он резким движеньем отвел ее руку, сунул в карман револьвер и ушел из дому. Оказалось, он уехал хлопотать о незнакомом человеке, которому угрожало страшное наказание. Кто был этот человек, каково было его преступление, что, кроме простого сострадания, побудило Дмитрия Михайловича вмешаться в судьбу, по-видимому, рядового рабочего? Никто теперь на этот вопрос не ответит. Девочка помнила лишь семейный рассказ, что после того у отца были какие-то по службе «крупные неприятности».

И еще одно обстоятельство врезалось в ее память: после того случая отец перестал заряжать револьвер. Может быть, он в гневе выхватил его в комнате какого-нибудь начальника? Но зарок этот он выдержал до конца, и это однажды спасло ему жизнь.

Поздним осенним вечером отец возвращался домой, и у самой двери его грубо остановили в темноте неизвестные люди: «Давай оружие!» Отец без сопротивления отдал револьвер. Один из нападавших схватил его и, направив на Дмитрия Михайловича, нажал курок. Выстрела не последовало. Еще нажал, еще…

— Не заряжен! — вскричал напавший испуганно.

— Я его не заряжаю никогда, — сказал Дмитрий Михайлович.

— Почему? — спросил неизвестный в крайнем изумлении.

— Чтоб не убить вгорячах человека.

Были это простые бандиты или политические террористы — неизвестно. Они бросили револьвер к ногам Дмитрия Михайловича в грязь и скрылись. Правда в это мгновение Наталия Аркадьевна, поджидавшая мужа, услыхала голоса на улице и стала открывать дверь. Может быть, спугнули ее шаги.

И немного позднее из обрывков взрослых разговоров она узнает: у отца снова какие-то «неприятности» — за Дмитрием Михайловичем шла дурная слава либерального офицера. Неизвестно, как бы на этот раз обернулась его судьба, но заступился за него человек, о котором справедливо будет здесь рассказать. Человеком, старавшимся делать добро в условиях своего времени и своего положения и заступившимся за Дмитрия Михайловича, был шеф корпуса жандармов Владимир Федорович Джунковский{10}. Вот что удалось много лет спустя узнать мне о нем. Гвардейский офицер с придворными связями, он был назначен на место убитого народовольцами великого князя Сергея Александровича — московского губернатора. После того, ко времени войны 1914 года, он был назначен товарищем министра внутренних дел и шефом корпуса жандармов. Будучи на этих постах, он открыто участвовал в борьбе с Распутиным и за это был смещен со всех своих влиятельных должностей. Известно, как вел себя Джунковский в отношении всех подвластных ему людей, — рассказывали о посещении им политических заключенных в их камерах, о хлопотах за них, о спасении многих.

У Дмитрия Михайловича не было близких друзей. Он выписывал и покупал книги без системы, без понимания. В доме, уже на памяти Ляли, появился большой стенной шкаф, который стал заполняться нарядными новыми переплетами. Рядом с Лермонтовым стал Надсон, рядом с Львом Толстым — Шеллер-Михайлов{11}. Отец переписал красивым твердым почерком ходившую по рукам «Крейцерову сонату»{12}. Где-то он услыхал об индийских йогах, где-то — о физической культуре Запада (стал по утрам делать гимнастику «по Мюллеру»); где-то — о новейших открытиях Лондонского общества психологических исследований. Своими открытиями он делился только с одной дочкой. Теперь, оглянувшись назад, ясно видишь, как хотелось отцу сдвинуть с места свое застоявшееся существование, но он сознавал себя необразованным человеком российского общества времени так называемой реакции.

— Был бы я лесником, — говорил он, — жили бы мы с вами в лесу… — Дмитрий Михайлович грустно улыбался, он не знал вокруг себя примера, чтобы можно было развалить и заново устроить накрепко сколоченный быт. Девочка тоже понимала: им не увезти в лес с собой свою красивую и слабую мать. И жизнь продолжалась — прежняя, навсегда установленная.

С годами стираются впечатления, но отдельные картины и события сохранились, часто именно те, что, казалось, меньше всего близки пониманию ребенка. Отчего так? Много может быть ответов, и один из них — что неопытная душа ребенка ближе к той общей «утробной» жизни Природы, где все мы друг от друга еще неотделимы. Вероятно, величайшее дело жизни состоит в том, чтобы выйти из-под бесчисленных внушений и взглянуть на мир и на себя свободными глазами. Возможно ли это? Где границы этой последней свободы и достоверности? Эти вопросы не возникали, конечно, в сознании ребенка. Он, как и все, обречен был впитывать внушения быта, среды, окружающих. Внушения шли от родителей, от няньки, от подруг, от книг, от случайно подслушанных слов взрослых. Слова эти, так или иначе, воспринимались девочкой и начинали жить в ней своею собственной жизнью. И вот сейчас, обернувшись назад, мы пытаемся заглянуть в тот котел, где кипело и варилось будущее начинавшего жить нового человека.

Первые прикосновения современности девочка почувствовала в свои четыре года: она сидит на ковре у ног взрослых и рассматривает картинки Японской войны в иллюстрированном журнале «Нива»{13}. Где-то высоко над нею у лампы взрослые читают газеты и перебрасываются тревожными фразами о войне. На картинках — проволочные заграждения, и на них маленькие раскосые японцы с тонкими ножками, как жуки на булавках, и русской девочке их жаль, и непонятно ей, зачем людей нужно насаживать на колючки.

Дальше выплывает из памяти, как они с матерью возвращаются по темным и необычно пустынным улицам. Мать торопится, тянет ее за руку, вот они уже бегут. Слышится стрельба. Хлынула откуда-то беспорядочная толпа. Мать бросается под арку ворот. Свистят пули. Проносятся на лошадях военные люди. Улица мгновенно становится пустой, словно ее промела невидимая гигантская метла. Вечером в комнатах не зажигают огня. Что-то страшное совершается за пределами дома.

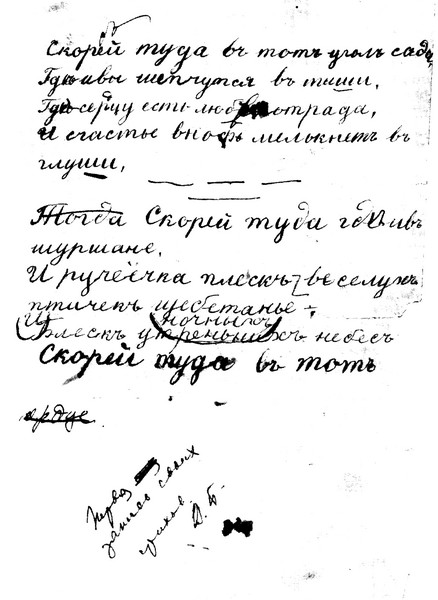

Детские стихи В. Д. Пришвиной.

Новой радостью и новым волнением была проснувшаяся в ее душе музыка после того, как она узнала о существовании стихов. Теперь почти всегда внутри что-то пело, ритмически раскачивалось, пыталось сказаться словом. Стихи — это был Океан, незримый, плескавшийся мерно рядом с ее душой, которому отныне ее душа принадлежала.

В восемь лет ей подарили том Лермонтова, и это определило всю ее жизнь с детства до старости: «Есть речи — значенье темно иль ничтожно, но им без волненья внимать невозможно…»{14} Лермонтов в полном смысле этого слова поглотил ее жизнь. Вероятно, он первый открыл ей то зрение в глубину, где живет у каждого одинокая душа, страстно жаждущая своего выражения, своего выхода, как цыпленок из яйца, как бабочка из куколки, как семя, когда оно созрело и только ждет движенья ветра. Она разыгрывала «Демона» и «Хаджи-абрека»{15} со своей куклой, артистов было двое, зрителей не было ни одного: артисты играли в пустом зале.

До гимназии у девочки не было подруг, она жила в обществе взрослых. От первых гимназических лет в ее памяти сохранились тоже только отдельные картины.

В гимназии, куда девочка поступила в 1909 году, гимназистки носят тайно под передниками красные банты: это запретное наслаждение риска, смысл его до первоклассниц не доходит, но они мужественно подражают старшим классам и рискуют отметкой за поведение. У тех же первоклассниц есть еще одно смущающее Лялю тайное наслаждение: в этом маленьком полуеврейском городке русские девочки, возвращаясь домой после уроков, любят столкнуть иногда с тротуара маленького еврея, если он окажется слабым и проявит признаки страха. Те же русские девочки только что сидели за одной партой с еврейками, они с возмущением вступились бы за своих подруг при малейшей попытке их обидеть. Дети никогда не говорили между собой об этих поступках, вероятно потому, что в глубине души стыдились их.

В это же время, верным слухом улавливая тон своего времени и отзываясь на него, Ляля переживает настоящее вдохновение: голова горит, сердце часто бьется, дыханье захватывает, и из этого выходят детские, подражательные, очень плохие стихи, которые записываются с таким же дрожаньем губ и рук, с горящими щеками, как это, вероятно, бывает у настоящих поэтов. Скорее не стихи, а рифмованные лозунги… в те годы слово это не было в употреблении. Но для автора и для ее десятилетних подруг они звучат высокой гражданской поэзией:

Будем, братья, смело правду воспевать.

Будем злых и гордых правде научать.

Будем труд священный свято почитать,

Свет науки будем мыв толпу бросать.

Будем друг за друга все горой стоять

И, вперед стремяся, тихо угасать.

Пусть священный светоч маяком горит

И пускай да вечно он во тьме светит.

События цеплялись за события, они были разные, но чувствовалось, что все ведут к одному. По утрам взрослые ждут напряженно свежих газет, где пишут о каком-то «уходе» Толстого. Книги Толстого в окружении Ляли читаются плохо, больше вокруг разговоров о модных романах Вербицкой и Арцыбашева{16}. Но судьба Толстого волнует почему-то всех — читавших его и не читавших. Все, не сговариваясь, знают, что Толстой — это общая совесть своих современников.

— Умер! — говорит однажды отец упавшим голосом, разворачивая утреннюю газету…

Ребенок, конечно, не улавливает смысла событий, но слышит их тон и этим близок к художнику, который тоже оглушен шумом приближающегося будущего, в то время когда обыватель еще безмятежно наслаждается тишиной.

В эти годы девочкой овладевает страх расставанья с родителями — ведь умер же «бессмертный» Толстой! И если приходит этот страх, надо совершить решительный шаг, и все будет спасено: где бы ни застала ее мысль о страшном неминучем, у доски ли во время урока, на улице ли, в гостях — она должна упасть на колени и мысленно произнести заклинание против судьбы: «за папу, за маму, за Лялю». Все думают, что она поднимает оброненный мелок или споткнулась о край ковра в гостиной или о камень на мостовой. Никто не догадывается о ее секрете, а она терпеливо сносит подшучивания и выговоры.

Однако скоро она сама отказывается от позорно-слепой борьбы с роком: у нее рождается потребность найти смысл в стихийном переполняющем ее чувстве. Что в жизни все слепо, случайно и бездушно, что не от кого ждать помощи, ей и на ум не приходит, настолько исполненным смысла и живой силы кажется ей мироздание. Что ощущает она: глубину всей жизни или глубину своей собственной души? Кто был прав в детстве в опыте с подглядыванием в щелку за ускользающим миром: она… или Лев Толстой? существует ли вне меня объективный мир, или он лишь «мое представление»? И если принять первое «наивное» детское видение, то каков этот неведомый мир: бездушная машина или одушевленная Тайна? Как дикарь — дитя человеческого рода одушевляет все явления природы, так и ребенок каждого нового поколения одухотворяет все явления жизни тем смыслом, той тайной связью, которая содержится как созидательная сила в глубине его собственного существа. Девочка ищет этот связующий смысл в океане видимой бессмыслицы, в океане разрозненных явлений жизни. Где найти опору сознанию? И она хватается за спасительный канат, брошенный ей окружающей средой. Нет, это был уже не канат, а лишь его обрывки, распадающиеся на глазах нашего поколения: это было воспитанное в народе за целое тысячелетие российское православие.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

Тяжелое воспоминание

Тяжелое воспоминание Как- то ко мне в кабинет вбежал взволнованный надзиратель и доложил: - Господин начальник, сейчас какой-то негодяй выстрелом из револьвера уложил на месте нашего постового городового Алексеева. Он схвачен, обезоружен и приведен сюда. Как

ТЯЖЕЛОЕ ВОСПОМИНАНИЕ

ТЯЖЕЛОЕ ВОСПОМИНАНИЕ Как– то ко мне в кабинет вбежал взволнованный надзиратель и доложил:– Господин начальник, сейчас какой-то негодяй выстрелом из револьвера уложил на месте нашего постового городового Алексеева. Он схвачен, обезоружен и приведен сюда. Как прикажете

Прейсиш-Эйлау. Тяжелое ранение

Прейсиш-Эйлау. Тяжелое ранение А потом было знаменитое сражение при Прейсиш-Эйлау, в нем Барклай-де-Толли принял участие и, как пишет Булгарин, «более всех содействовал нашему успеху, защищая город с величайшим упорством» [31. С. 145].По оценкам военного историка Дэвида

Глава 27 Одри. «Мне пришлось пройти через тяжелое испытание…»

Глава 27 Одри. «Мне пришлось пройти через тяжелое испытание…» Одри Хепберн была прирожденной женой и матерью, даже в самые тяжелые годы своего супружества она всячески пыталась спасти брак. Одри по-настоящему страшил развод. Через годы взрослый сын актеров Шон

ТЯЖЕЛОЕ РАНЕНИЕ

ТЯЖЕЛОЕ РАНЕНИЕ Нормандская драма подходила к своей кульминации. Через два дня после ультимативного послания фюреру во время инспекционной поездки на передний край командирскую машину Роммеля на бреющем полете атаковал союзнический штурмовик и расстрелял ее из

Тяжелое испытание

Тяжелое испытание Пока на обоих берегах Дона шли ожесточенные бои танковых масс, положение 6-й армии Паулюса становилось все более отчаянным. В районе между Волгой и Доном на карту была поставлена очень крупная ставка, и русские прекрасно это понимали. Если учесть, какие

Тяжелое похмелье

Тяжелое похмелье Массовое кровопролитие, коим обернулась расправа над адмиралом Колиньи, знаменовало собой крах всей предшествующей политики Екатерины Медичи, основанной на лавировании, уступках и обещаниях. Она, с детства питавшая отвращение к насилию и

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО[63]

ТЯЖЕЛОЕ НАСЛЕДСТВО[63] «Страна была на волосок от гибели. Страна погибала…» (Ф. Д. Рузвельт, 7 мая 1933 года) Закрылись банки В поисках работы (штат Калифорния) Трущобы безработных (Нью-Йорк) В таком положении оказались миллионы людей Они потеряли ферму (штат Арканзас) Поля,

Тяжелое испытание

Тяжелое испытание Пока на обоих берегах Дона шли ожесточенные бои танковых масс, положение 6-й армии Паулюса становилось все более отчаянным. В районе между Волгой и Доном на карту была поставлена очень крупная ставка, и русские прекрасно это понимали. Если учесть, какие

Глава восемнадцатая. Тяжелое время

Глава восемнадцатая. Тяжелое время Жизнь — гора: поднимаешься медленно, спускаешься быстро. Г. Мопассан Военные годы не могли не изменить быт Бердяевых. «Воскресенья» продолжались, но доклады на них делались все реже, — скорее это было похоже на чаепитие друзей, которые

ТЯЖЕЛОЕ ПИСЬМО

ТЯЖЕЛОЕ ПИСЬМО Несколько дней спустя я получил самое неприятное письмо в моей жизни. Оно было подписано отцом. Тон был холодным, даже враждебным, и в письме, в частности, говорилось:В настоящее время я физически способен говорить откровенно об определенных действиях в

ТЯЖЕЛОЕ ЗОЛОТО МУЖЕСТВА

ТЯЖЕЛОЕ ЗОЛОТО МУЖЕСТВА Возвращаясь с боевого задания, я еще с воздуха заметил на земле возле нашей стоянки самолет И-16. Кто это к нам пожаловал? Планирую и вижу на борту «ястребка» написанный во весь фюзеляж номер: «41». Знакомый самолет. Где-то я его уже видел. Приземлился,

Глава 13. Тяжелое начало 1966 года

Глава 13. Тяжелое начало 1966 года 03.01.66.Совещание у Соича. Тема: «Организация ремонта изд. «432» и «457». На сегодня, из войск на завод поступило 34 танка «432» для ремонта. Их надо доводить до уровня машин 01.01.66. Требуется подготовить руководство по ремонту «432». Его содержание

Тяжелое задание

Тяжелое задание Ночью по палатке мелкой дробью постукивал дождь, под одеяло ползла липкая сырость. К утру стихло, но небо оставалось затянутым провисшими от влаги тучами. Рассвет начинался нехотя. Нелетная погода.Дольше обычного я лежал на койке — делать-то нечего. И

Тяжелое положение лиц командного состава

Тяжелое положение лиц командного состава Но не везде было так гладко среди выборных организаций, все чаще и чаще с разных мест фронта стали приходить вести о выражениях недоверия к командному составу, об эксцессах и других нежелательных явлениях. Во многих частях

Тяжелое положение офицерства

Тяжелое положение офицерства В это же время я получил от бывшего командира 26-го Сибирского полка Романова ряд писем бывших офицеров его 26-го полка, а в то время находившихся в 57-м полку, воззвания комитета которого, я только что привел.Посылая мне эти письма