От военной физики к мирной космологии

От военной физики к мирной космологии

Изобретатель или теоретик

Объясняя, почему он в 1962 году не ушел немедленно с Объекта, Сахаров назвал свою заботу о запрете испытаний хотя и главной, но лишь одной из причин.

Другая причина — уходить ему, собственно, было некуда. Не в том, конечно, смысле, что для академика не нашлось бы места в каком-нибудь из институтов Академии наук. Но каким делом он там займется? Теоретической физикой?

Это был нелегкий вопрос для него — с его честностью и чувством собственного достоинства, с его манерой поведения «внешне скромной, а на самом деле совсем наоборот».

Сохранилось предание, что после выборов в академию 1953 года у Ландау спросили, как он оценивает новоизбранного молодого физика-теоретика. Ландау переспросил: «Кого это, собственно, вы имеете в виду?» И услышав, что Сахарова, ответил: «Ну какой же он теоретик?! Он — физик-изобретатель».[343]

Ландау действительно знал его как изобретателя. Сахаров тогда — и еще более десяти лет потом — работал как физик-изобретатель. Правда, он начинал как теоретик. Но сколько бизнесменов и политиков начинали с кандидатской диссертации по физматнаукам?

Похоже, то был болезненный вопрос и для самого Сахарова.

В его памяти запечатлелось, как он — после нескольких лет на Объекте — приехал в Москву и, встретив В.Л. Гинзбурга, рассказал ему о какой-то чисто научной идее. Тот усмехнулся и сказал: «Да вы не только бомбочкой, но и физикой хотите заниматься?!» И Сахаров задним числом согласился, что совмещать такие вещи «оказалось очень трудно, в основном невозможно».

Запомнил он и печаль в словах отца, сказанных за несколько недель до смерти в конце 1961 года:

Когда ты учился в университете, ты как-то сказал, что раскрывать тайны природы — это то, что может принести тебе радость. Мы не выбираем себе судьбу. Но мне грустно, что твоя судьба оказалась другой. Мне кажется, ты мог бы быть счастливей.

Разработка ядерного оружия не просто далека от раскрытия тайн природы, скорее они «противопоказаны» друг другу.

На глазах Сахарова заглох математический талант Н.А. Дмитриева, о котором Зельдович говорил:

У Коли — может, единственного среди нас — искра Божия. Можно подумать, что Коля такой тихий, скромный мальчик. Но на самом деле мы все трепещем перед ним, как перед высшим судией.

Талант математика-ювелира, мастера единичных шедевров, стал не нужен, когда на Объекте разработку изделий поставили на поток. А раз не нужен, то и обречен на угасание.

Редкой — и спасительной — особенностью Сахарова была его двойная одаренность.

Как теоретика его стали узнавать с середины 60-х годов, когда он начал бывать на теоретических семинарах в ФИАНе и ИТЭФе (Институте теоретической и экспериментальной физики). Его коллег-теоретиков поражало сочетание в нем таких разных талантов — теоретика-исследователя и конструктора-изобретателя.[344] Эти таланты различны по своей природе не менее, чем таланты физика-теоретика и литератора. Потому и сочетания такие встречаются крайне редко.

В.Л. Гинзбург, комментируя свое — когда-то ранившее Сахарова — замечание о «бомбочке», сказал:

Я о нем могу четко сказать: он, безусловно, очень талантливый человек, именно физик талантливый, он был из того материала, из которого мог получиться, конечно, настоящий толк, в смысле физики. Просто… У него всегда был такой изобретательский дух… Да, он был сделан из материала, из которого делаются великие физики.[345]

Сахаров, похоже, еще в аспирантские годы имел представление о том, из какого материала он сделан. Но одного материала недостаточно. Он с трезвой жесткостью рассказывает о своих первых попытках придать этому материалу рабочую форму — и об успехах и неудачах. О том, как ему в 1947 году не хватило духу, интуиции, смелости пройти по дороге, которая вела к главной проблеме теоретической физики того времени. Хотя он сумел сделать первый — направляющий — шаг по этой дороге. Он строг к себе, когда подытоживает: «Каждый делает те работы, которых он достоин», но это личное чувство не загораживает общей перспективы.

Вспоминая то лето 1947 года, я чувствую, что я никогда — ни раньше, ни позже — не приближался так близко к большой науке, к ее переднему плану. Мне, конечно, немного досадно, что я лично оказался не на высоте (никакие объективные обстоятельства тут не существенны). Но с более широкой точки зрения я не могу не испытывать восторга перед поступательным движением науки — и если бы я сам не прикоснулся к пей, я не мог бы ощущать это с такой остротой!

Его пристрастное отношение видно в его рассказах о теоретической физике. Объясняя в «Воспоминаниях» свою аспирантскую работу, он не удержался и брякнул нечто о «пи-мезонах» и их «изовекторной природе». А спохватившись, извинился в скобках: «Я не разъясняю в этой книге некоторые термины — пусть читатель нефизик извинит меня, рассматривая их как некие туманные и прекрасные образы».

Найдется ли нефизик, который усмотрит в слове «изовектор» что-нибудь кроме холодного тумана?! Другое дело — красота эмоций самого рассказчика по поводу столь интеллектуальной материи. Особенно если учитывать, что рассказчику за 60, и что пишет это он в ссылке, под неусыпным глазом ГБ, и что гэбисты уже несколько раз похищали рукописи его книги.

Рассказывая о почетной и поначалу невероятно трудной обязанности таммовских аспирантов излагать на семинарах новейшие научные статьи, он вспоминает, как рассказывал о работе одного американского физика и при этом «чувствовал себя посланцем богов». И как после его сообщения

к доске выскочил Померанчук и в страшном волнении, теребя волосы, произнес что-то вроде:

— Если это верно, это исключительно важно; если это неверно, это тоже исключительно важно…

Померанчук, напомним, дал отзыв на сахаровскую диссертацию. И он же называл «пузырьками» задачи, не относящиеся к большой науке — не «исключительно важные». Об этом Сахаров упомянул, рассказав о своей первой успешной маленькой теории, созданной им весной 1945 года — о распространении звука в воде, заполненной пузырьками воздуха. И с горечью заметил:

Я немало имел дело с такими несолидными вещами, по существу и то, чем я занимался с 1948 по 1968 год, было очень большим пузырем.

Надо учитывать, однако, когда это написано — в начале 80-х годов, в горьковской ссылке, после того как он полностью переключился на теоретическую физику. После того как он расстался с иллюзиями по поводу советского государства и с тревогой думал, какое применение его изобретениям могут найти (не дай бог) руководители страны.

Притяжение к изобретательству зримо в его рассказе о первом успешном опыте на патронном заводе в Ульяновске. В «Воспоминаниях» он, можно сказать, смакует то свое изобретательство сорокалетней давности. Рисует схемы, где сердечник пули «с легким трением плавно скользит внутри наклонной медной трубки через намагничивающую катушку», объясняет, как другая, размагничивающая, катушка позволяет определить, имеется ли в сердечнике «непрокаленная сердцевина, состоящая из стали с уменьшенной коэрцитивной силой» и так далее, и тому подобное.

Вряд ли больше, чем один из тысячи читателей поймет что-нибудь из его объяснений. Но остальные 999 легко поверят, что он «очень гордился» конструкцией блока, в котором проверялись бронебойные сердечники, и что ему в самом деле «было немного жалко оставить ту изобретательскую работу, которая начала [у него] получаться».

Еще легче поверить, что возможность термоядерного изобретательства, которая ему представилась через пять лет, притягивала его не меньше. И что если бы не секретность, он рассказал бы о «термоядерных сердечниках» с еще большим увлечением.

Ведь там и в самом деле была захватывающая воображение цель — воссоздать звездный источник энергии на Земле. Была полная свобода, какие физические идеи использовать в конструкции. И, наконец, возможность и даже необходимость немедленно воплотить изобретение «в железки» и проверить его работоспособность.

Когда Сахаров сказал о физике термоядерного взрыва — «рай для теоретика», то это говорил не просто теоретик, а теоретик и изобретатель. Даже после того как на это изобретательство легла черная тень дублирующего испытания 1962 года, Сахаров еще в течение шести лет занимался разработкой оружия и, по его словам, «работал не за страх, а за совесть».

Удивительно, что после столь длительного перерыва — почти 20 лет Сахаров оказался способен вернуться к творчеству в теоретической физике. Ведь физика за эти два десятилетия так сильно изменилась. И кроме того, «физика — игра молодых», особенно теоретическая физика. Главные результаты теоретики добывают в возрасте от 30 до 40 лет. А Сахаров вернулся в теоретическую физику в 40 с лишним.

Два таланта в одном человеке могут помогать друг другу, могут и мешать. В судьбе Сахарова было и то, и другое, и, возможно, еще и третье — когда один талант спасал другой, точнее, спасал внутренний источник — родник творческой энергии, без которого талант не может работать. Во время перерыва в биографии Сахарова-теоретика родник питал Сахарова-изобретателя и потому не заглох.

Теперь, когда известно, что именно удалось Сахарову в теоретической физике, легко рассуждать о спасительных переключениях творческой энергии. Труднее об этом было думать ему в начале 60-х годов, когда его изобретательство становилось все более военно-промышленным, все менее оправданным морально, и… все более скучным. Сахаров знал, как быстро идет поезд научного прогресса, и не был уверен, что сорокалетний человек может вскочить в него на ходу.

Свое отставание он стал осознавать очень рано. Когда он приехал на Объект, Зельдович попросил его прочитать сотрудникам лекцию по квантовой теории поля:

К сожалению, я тогда (за два года) уже сильно поотстал, а как раз за это время произошел великий скачок. Я не знал новых методов и результатов Швингера, Фейнмана и Дайсона; мой рассказ был на уровне уже несколько устаревших книг Гайтлера и Венцеля.

Оглядывая свою научную биографию, шестидесятилетний Сахаров видел, как ему повезло. В «рукописной беседе» с женой, укрываясь от ушей ГБ в горьковской ссылке, — он сказал/написал «о четырех годах [своего] научного максимума, позднего по обычным меркам».

На самом деле подарок судьбы, что я смог что-то сделать после спецтематики. Никому, кроме Зельдовича и меня, это не удалось. И в США тоже ни Теллер, ни Оппенгеймер, не смогли вернуться к большой науке. Там исключение — Ферми. Но он быстро умер и он — гений.[346]

Имя Зельдовича появилось здесь не случайно. Он сыграл важную роль в возвращении Сахарова в чистую науку, можно сказать, втащил его туда за собой.

Физика Вселенной

Занятый своими совершенно секретными обязанностями, Сахаров следил издалека за тем, что происходило в деле раскрытия секретов природы. После каждой поездки в Москву Тамм и Зельдович возвращались с научными новостями и рассказывали о них объектовским теоретикам. Но наблюдать, как альпинисты штурмуют вершину и быть среди них, — слишком разные занятия.

После того как Тамм покинул Объект, рядом с Сахаровым остались два выдающихся теоретика — Зельдович и Франк-Каменецкий. Они были старше Сахарова на 7 и 11 лет, получили важные научные результаты еще в довоенные годы и, работая в ядерном проекте, продолжали заниматься чистой физикой и публиковать статьи.

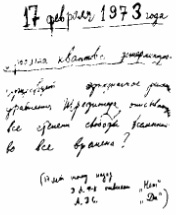

Сохранилось не слишком серьезное свидетельство того, что и Сахаров думал тогда о чистой теории. Это пари, заключенное им в 1956 году с Франк-Каменецким.[347]

Космологическое пари 1956 года.

17 февраля 1973 года

Проблема квантового детерминизма.

Существует ли однозначное решение уравнения Шредингера, описывающее все степени свободы Вселенной во все времена?

(17 лет тому назад

Д.А.Ф[ранк]-К[аменецкий] отвечает «Нет»

А.Д.С[ахаров] — «Да»)

Здесь не просто чистая физика, это — почти чистая метафизика или даже теология. И поэтому, чтобы не пугать читателей, отложим вопрос, какая в этой шутке доля правды. Франк-Каменецкий много занимался физикой звезд и написал обстоятельную книгу в этой области, но то была «земная» астрофизика, основанная на астрономических измерениях и, в общем, соседствующая с той «технической астрофизикой», которой занимались на Объекте.[348] Вселенная как физический объект — предмет космологии — была далека от Франк-Каменецкого.

Слишком этот объект особый. Конечно, не поэкспериментируешь и со звездами, но их, по крайней мере, очень много — можно наблюдать и сопоставлять. Вселенная как целое — объект принципиально единичный, и даже просто заявить, что видишь этот объект, а не какую-то малую, случайную его часть, — требовало изрядной интеллектуальной смелости. Или нахальства, или безрассудства. Так считал, например, В.А. Фок, помогавший когда-то своему учителю Александру Фридману перевести его знаменитую статью 1922 года о расширении Вселенной на немецкий язык и написавший фундаментальную монографию по теории гравитации.[349] О таком же отношении к космологии в США в 50-е годы пишет начинавший тогда свою научную карьеру будущий нобелевский лауреат С. Вайнберг: «Повсюду считалось, что изучение ранней Вселенной — это не та задача, которой должен посвящать свое время уважающий себя ученый».[350]

Космология тогда была далека от того, чем жила физика.

Возможность говорить о Вселенной как физическом объекте открыл в 1917 году Эйнштейн на основе своей теории гравитации, соединившей ньютоновский закон всемирного тяготение и теорию относительности. Но в последующие четыре десятилетия космология по существу давала лишь возможность говорить на математическом языке, а не делать физические измерения и сравнивать их с предсказаниями теории — как должно быть в физической науке.

За эти десятилетия космология получила в свое распоряжение лишь один измерительный факт — хотя и очень важный. И биография этого факта красноречиво говорит о том, насколько необычна физика самого большого природного объекта — Вселенной.

Факт был предсказан в 1922 году. Предсказал его Александр Фридман (1888—1925) — российский математик, увлеченно следивший за революционным обновлением физики. Посмотрев глазами математика на космологическую теорию Эйнштейна, он понял, что великий физик нашел лишь одно — очень частное — решение своих уравнений. Если бы речь шла о маятнике, можно было бы сказать, что Эйнштейн нашел растяжение подвеса, когда маятник висит неподвижно. Однако маятнику свойственно и движение. И Фридман, основываясь на уравнениях Эйнштейна, описал «движение» космологического маятника — Вселенной. Оказалось, что Вселенная может расширяться, то есть что составляющие ее галактики могут удаляться друг от друга.

Статью о своем открытии, названную не особенно красноречиво «О кривизне пространства», Фридман послал весной 1922 года в немецкий физический журнал — послал из разоренного гражданской войной Петрограда (еще не переименованного в Ленинград).

Результат русского автора, в физике совершенно неизвестного, настолько не лез ни в какие астрономические ворота, что Эйнштейну легче было заподозрить математическую ошибку в рассуждениях автора. Так он и написал в своей заметке, опубликованной в следующем выпуске того же журнала, и это знаменитая ошибка самого Эйнштейна. Вскоре он в этом убедился и опубликовал вторую заметку, назвав результаты Фридмана «правильными и проливающими новый свет».

Но не этот теоретический свет помог космологии сделать следующий шаг, а крайне слабый свет от далеких небесных туманностей. Их изучал американский астроном Эдвин Хаббл с помощью телескопа. Он не занимался ни гравитацией, ни кривизной пространства, ему хватало забот со своими туманностями, в которых он сначала распознал далекие скопления звезд — галактики, а затем обнаружил, что эти галактики удаляются от нашей родной Галактики — Млечного пути.

По изменению тона гудка локомотива, мчащегося мимо наблюдателя, можно судить о его скорости. Искусный наблюдатель, каким был Хаббл, может измерить скорости далеких галактик по их слабому свету. И при этом обнаружить удивительный факт: чем дальше галактика, тем с большей скоростью она удаляется. Этот наблюдательный факт, открытый в 1929 году, получил название «закон Хаббла».

Теоретики, следившие и за астрономией, и за физикой, тут же сообразили, что этот закон и есть предсказанное Фридманом расширение Вселенной. То был космологический триумф теоретической физики.

Беда, однако, в том, что никаких других подобных триумфов не было после этого еще три десятилетия. Астрономы лишь уточняли измерения Хаббла.

В самом законе Хаббла сомневаться не приходилось, но некоторым теоретикам неуютно жилось в расширяющейся Вселенной, и они стали искать иное объяснение для хаббловских наблюдений. Искали и нашли его в мутноватой воде новейшей микрофизики. Выглядело это объяснение как старение частиц света — фотонов — за огромное время их путешествия от далеких галактик к Земле. Маленький эффект распада фотонов заменял грандиозную картину Вселенной, разлетающейся во все стороны.

Однако эту уютную гипотезу красиво и убедительно опроверг в 1936 году — на основе глубокого понимания и микрофизики, и космологии — российский теоретик Матвей Бронштейн.

В результате эмпирическая опора космологии стала крепче, но все равно одной точки опоры маловато для устойчивого равновесия. Это было совершенно не похоже на другие части теоретической физики, которые опирались на сотни, тысячи разнообразных измерений.

К этому добавлялось то, что ни космология, ни гравитация не требовались тогда при исследовании строения вещества. В микрофизике действуют силы, превосходящие гравитацию в невообразимое число раз. Число это округленно содержит 40 знаков. Только если собрать в одном месте столь же астрономическое количество частиц, учет гравитации может понадобиться. Но тем самым мы из физики попадаем в область астрономии.

И наконец, в теории гравитации и космологии требовался особый математический язык, долгое время не нужный в других областях теоретической физики.

Все эти обстоятельства, вместе взятые, делали космологию в лучшем случае уважаемой, но чудаковатой дальней родственницей всех других членов физического семейства. Считанным теоретикам хватало сил и пытливости, чтобы поддерживать профессиональные отношения и с космологией, и с физикой микромира. Среди этих считанных был, правда, и Ландау, включивший изложение теории гравитации в свой знаменитый «Курс теоретической физики».

Это, видимо, помогло и начинающему теоретику Сахарову уже в 40-е годы держать в поле зрения оба края физической ойкумены. В тетради, где он отмечал заинтересовавшие его статьи, рядом с новостями тогдашней микрофизики можно увидеть и запись о расширяющейся Вселенной из главного тогда — американского— журнала Physical Riveiw за 1949 год.[351] Перемещение на Объект и спецфизика заслонили эту экзотику на годы.

В начале 60-х годов, неожиданно для многих, космология из чудаковатой старой девы преобразилась в юную волнующе-загадочную особу. И уже в 1967 году Зельдович вместе со своим сотрудником выпустил книгу, подытожив первые годы бурной физической молодости космологии.[352] В книге, в частности, изложена работа Матвея Бронштейна 30-х годов по физической космологии, хотя к тому времени сомнений в расширении Вселенной практически уже не оставалось после открытия в 1965 году космического фонового радиоизлучения, равномерно наполняющего Вселенную.

Это замечательное явление, подобно хаббловскому разбеганию галактик, было тоже предсказано (Гамовым в 1948 году) и тоже обнаружено случайно. Космическое излучение было того же характера, как тепло, идущее от печки. Только печки, «нагретой» до температуры минус 270C, всего на три градуса выше абсолютного нуля. Не зря искусство экспериментаторов было отмечено Нобелевской премией. А теоретикам это радиоизлучение говорило не просто о расширении Вселенной, но нечто о начале этого расширения.

Если сейчас галактики разбегаются, то, значит, раньше они были ближе друг к другу и, значит, когда-то образовывали сплошное вещество, не разделенное космическими пространствами, разогретое до огромных температур и, соответственно, пропитанное интенсивным излучением. То непонятное, что происходило тогда — миллиарды лет назад — назвали Большим взрывом или рождением Вселенной. По мере расширения Вселенной излучение остывало. За миллиарды лет остыло в миллиарды раз. Но всё же высокочувствительные приборы обнаружили этот реликт Большого взрыва, отсюда и название — реликтовое излучение.

Кроме этого — самого впечатляющего и уж во всяком случае самого космологического открытия — в 60-е годы астрофизики открыли и несколько других замечательных явлений. В словарь науки вошли новые понятия: квазар, пульсар, черная дыра.

И в эту область, где новейшие открытия соединялись с теоретическими загадками немыслимо далекого прошлого, вошел — ворвался Зельдович, опубликовав свою первую работу по космологии в 1961 году. «Вслед за ним о «большой космологии» стал думать» и Сахаров. К тому времени Зельдович был уже автором нескольких десятков работ по фундаментальной физике, он практически не прерывал свое общение с чистой наукой. А Сахаров был сосредоточен на спецфизике.

На пути от атомной проблемы к проблемам Вселенной

Уже по внешнему стилю научной жизни они различались радикально.

Говорят, склонность к поли- или моногамии заложена глубоко в структуре личности. Зельдович легко заводил «романы» с разными научными идеями и доводил их до рождения публикаций. За свою жизнь он опубликовал около трехсот работ в чистой науке при нескольких десятках соавторов.

У Сахарова всего две дюжины чисто научных работ и никаких соавторов, за исключением самого Зельдовича. И это исключение помогает понять, что Зельдович знал что делает, когда увлекал Сахарова за собой в чистую науку. Для теоретиков, обитавших вне Объекта и вынужденных судить по публикациям, Сахаров был темной лошадкой. Зельдович безо всяких публикаций, на собственном опыте, знал, что это — «говорящая лошадь», по его выражению.[353] Их первая совместная статья (1957 года) восходит к фиановскому засекреченному отчету Сахарова 1948 года о так называемом мюонном катализе.[354] В рабочих тетрадях Зельдовича 1957 года, связанных с этой работой, имеется пометка «глубочайшая идея АДС».[355]

Глубокие идеи, конечно, не могут рождаться часто. Один из теоретиков Объекта запомнил фразу Зельдовича: «Андрей Дмитриевич, у Вас уже второй год ни одной сногсшибательной идеи».[356]

Малообщительному Сахарову не найти было более подходящего окна в науку. Зельдович мог заменить сразу несколько семинаров вместе с непременным послесеминарским «трепом». С его остротой восприятия, быстротой мышления и эрудицией он обо всем слышал, всем интересовался, даже если сам в данный момент и не занимался этим. В довоенные годы, к примеру, его занятия абсолютно не касались космологии, но, услышав в научной юности изящное теоретическое построение Бронштейна, «взял его с собой» и — тридцать лет спустя — изложил в первой советской книге по космологии. История науки сама по себе его мало занимала: «Прошлое Вселенной бесконечно интереснее прошлого науки о Вселенной».[357] Быть может, потому, что для понимания истории науки, даже такой сверхчистой науки, как космология, одной лишь науки недостаточно.

Объясняя крутой поворот в своей научной биографии, семидесятилетний Зельдович в 1984 году, деликатно упомянул «атомную проблему», которая его «целиком захватила».

В очень трудные годы страна ничего не жалела для создания наилучших условий работы. Для меня это были счастливые годы. Большая новая техника создавалась в лучших традициях большой науки. <> К середине 50-х годов некоторые первоочередные задачи были уже решены. <> Работа в области теории взрыва психологически подготавливала к исследованию взрывов звезд и самого большого взрыва — Вселенной как целого. <> Работа с Курчатовым и Харитоном дала мне очень много. Главным было и остается внутреннее ощущение того, что выполнен долг перед страной и народом. Это дало мне определенное моральное право заниматься в последующий период такими вопросами, как [элементарные] частицы и астрономия, без оглядки на практическую ценность их.[358]

О бомбах здесь ни звука, но тактичный советский читатель все понимал. И есть почти все элементы, чтобы объяснить поворот в научной биографии Зельдовича, хотя некоторые элементы перевернуты или нуждаются в переводе с тактичного советского языка на простой русский.

Не помешает и перевод на американский язык. Ведь в США столь же сильное преображение произошло с одним из героев американской «атомной проблемы». Джон Арчибальд Уилер, причастный к истокам этой проблемы (в совместной с Бором работе 1939 года), принимал активное участие и в «водородной проблеме», руководя проектом Маттерхорн в Принстоне (1951—1953).[359] Уже упоминалось, что секретный документ, пропавший у него в поезде в январе 1953 года, подозревали в пересечении советской границы. Больше оснований подозревать, что Уилер совратил своего термоядерного коллегу Зельдовича в чистую гравитацию.

За несколько лет до того как Зельдович стал советским космологом № 1, в США гравитационистом № 1 стал Уилер. Узнать, что известный американский ядерщик сменил профессию, можно было, не похищая никаких документов, достаточно было открыть физический журнал № 1 — Physical Review. Впрочем, если говорить серьезно, для физика такой яркости дарования, как Зельдович, далекий пример не так влиятелен, как внутренние мотивы.

Способность к коллективной работе и лидерству может объяснить, почему оба бывших оружейника-теоретика стали национальными лидерами в гравитации и космологии. Но само изменение их научных ориентаций связано с чем-то другим. И это «другое» у них сходно, несмотря на все различия социализма и капитализма.

Если перечитать приведенные строки Зельдовича, не упуская и написанное между строк, то получится следующая картина.

К концу 50-х годов (и несколько раньше в США) теоретическая физика термоядерного оружия себя исчерпала (сменившись физикой инженерной). Первоочередная задача «большой новой техники» действительно была решена: американские и советские физики совместными усилиями создали для политиков бич Божий. Его назвали Взаимное гарантированное уничтожение — способность каждой из сверхдержав уничтожить другую даже после внезапной массированной атаки противника.

В результате власть имущие, осознав взаимосвязь «большой новой техники» и «большой науки». испытывали почтение к тем, кто эту связь осуществил, и предоставили им возможность заниматься, чем они хотят (допуская, вероятно, при этом, что из их неземных занятий тоже может родиться какая-нибудь новая «большая техника»). Тем более что на теоретические исследования требовалось совсем немного денег. Несравненно больше тратилось тогда на экспериментальную науку — ускорители частиц и космические аппараты.

«Работа в области теории взрыва» если могла психологически готовить к космологии, то лишь приучив к дистанции между теорией и ее проверкой и — соответственно — приучив теоретика к смелости. На Объекте главные теоретики должны были строить теорию термоядерной бомбы, не имея возможности проверять свои расчеты на маленьких, пробных, лабораторных взрывчиках. Сначала полная теория и только потом полномасштабный мегатонный взрыв… или пшик. С космологией это сопоставимо не масштабами, а психологией. Нужно ведь решиться построить теорию столь ненаблюдаемого объекта, как Вселенная миллиарды лет назад!

И наконец, то, что Зельдович назвал моральным правом заниматься вопросами «без оглядки на практическую ценность их». Легко себе представить, что плоды творчества, которые выращивали теоретики, «выполняя долг перед страной и народом», — устрашающие термоядерные грибы — должны были им так опостылеть, что впору было бежать от их практической ценности без оглядки.

А куда бежать, подсказывали, можно сказать, газеты того времени. Они говорили о новых объектах науки — в космосе. Теоретики Объекта лучше других знали, что за сигналами первого спутника и улыбкой Гагарина стояла не столько научная фантазия, сколько другая «большая новая техника», предназначенная доставлять за тысячи километров ту технику, которую придумывали они. Но они же лучше других понимали, что удаление от поверхности планеты на какую-нибудь сотню километров необычайно расширяет горизонт. В самом прямом смысле. Астрономические наблюдения, проводимые без атмосферных помех, обещали большие открытия. И это подтвердилось очень скоро. Открытие реликтового излучения — наследия горячих мгновений рождения Вселенной — было сделано в 1965 году случайно, но совершенно не случайно, что это произошло при разработке радиосвязи со спутниками.

Все эти объясняющие факторы пришли в действие только потому, конечно, что теория гравитации и космология содержали тогда интригующие вопросы — настоящие тайны природы в чистом виде. И раскрыть их могла только чистая наука.

Рассказывая о своем возвращении в чистую науку, Зельдович в творческой автобиографии 1984 года не упоминает имени Сахарова. Шел пятый год ссылки Сахарова, и советская цензура зорко следила за «нехорошим» именем.

Но в космологию — за двадцать лет до того — они входили вместе.

Ту науку, в которой стал работать Зельдович, он назвал «Релятивистская астрофизика», то есть физика космических явлений, для понимания которых необходима теория относительности. Релятивистская астрофизика объединяла физику экзотических объектов в космосе и физику Вселенной в целом как экзотически единичного объекта.

Квазар, пульсар, черную дыру можно представить среди светящихся звезд на небосводе. И легко представить, что телескоп показывает эти звездоподобные объекты со все большим увеличением, со все большей детальностью. Но никаким телескопом не увидеть Вселенную как целое. Здесь необходимы зоркие глаза интеллекта — умение видеть то, что невидимо для других.

Если по публикациям судить о том, как входили в космологию Зельдович и Сахаров и кто из них был впередсмотрящим, лидерство Зельдовича не вызывает сомнений. Ко времени первой статьи Сахарова по космологии (1965) Зельдович был уже автором более двух десятков.

Однако если вглядеться в их неформальное научное общение, возникнет иная картина.

Вспомним пари, заключенное с Франк-Каменецким в 1956 году, за пять лет до первой космологической публикации Зельдовича. Уже тогда Сахаров держал перед своими глазами такой физический объект, как «Вселенная со всеми степенями свободы во все времена». Сахаровский — серьезный — научный стиль исключает, что он без особых размышлений поставил рядом трудно сочетаемые слова, поставил просто ради красного словца. Стало быть, уже в 1956 году он считал вполне законным очень странный физический объект — Вселенную. По тем временам это был крайне экзотический объект для работающего физика. И в окружении Сахарова не видно никого, кто помог бы ему выработать этот взгляд.

Его сотрудник по Объекту В.И. Ритус в своих воспоминаниях о Тамме пишет (не называя имени Сахарова):

Когда один из его старших учеников увлекся космологией и высказал несколько довольно абстрактных идей, Тамм поделился со мной удивлением и сожалением по этому поводу, говоря, что эти гипотезы невозможно ни доказать, ни опровергнуть в обозримое время.[360]

Так что, зная отношение Зельдовича к «глубочайшим» и «сногсшибательным» идеям своего коллеги и товарища по оружию, можно думать, что как раз уверенность Сахарова в законности физического объекта — Вселенной как целого — укрепила Зельдовича в решении взять этот объект в свой арсенал.

Через десять лет после космологического пари своих друзей по Объекту Зельдович пришел к замечательной идее: заполнить пространство Вселенной… вакуумом. Знакомство с этой идеей нам еще предстоит, а Зельдович, рассказав о ней на семинаре, встретил безжалостную критику. Он позвонил Сахарову. И тому новая идея понравилась настолько, что он сделал следующий шаг. По мнению американского гравитациониста № 1 Уилера, то был шаг вглубь, необычайно смелый.

Смелость Сахарову придала первая после долгого перерыва чисто научная работа, которую он начал в 1963 году и опубликовал в 1965-м. Делал он ее, следуя направлению мыслей Зельдовича, и завершил статью благодарностью ему за «многочисленные обсуждения, [которые] привели к постановке всей проблемы в целом и обогатили работу рядом идей».[361]

В той статье Сахаров исходил из предположения Зельдовича о «холодной» Вселенной. Открытие реликтового излучения доказало, однако, что ранняя Вселенная была горячей. И поэтому первая работа Сахарова по космологии пошла в архив «безработных идей» теоретической физики (считается, что до 95% новых теоретических идей идут в этот архив).

Тем не менее эта работа стала поворотной для Сахарова, и он даже запомнил день, когда ему удалось найти решение одного трудного вопроса — 22 апреля 1964 года:

я вновь уверовал в свои силы физика-теоретика. Это был некий психологический «разбег», сделавший возможными мои последующие работы тех лет.

Его новую уверенность в своих силах запечатлела «Программа на 16 лет», которую он составил для себя в 1966 году. Почему на 16? Быть может, потому, что 16 предыдущих лет он провел на Объекте, в отрыве от большой науки. Видимо, по той же причине программа включила в себя 16 тем, начиная с солидной «Фотон + Гравитация» и кончая таинственным «Мегабиттрон».

Особого внимания заслуживает пункт 14 в этой программе. Похоже, поставив себе цель набрать 16 задач, он задумался в этом месте, поставил вопросительный знак и, вспомнив, как трудно наука поддается планированию, дописал:

14) "?" Именно это я и буду, наверно, делать.

Он оказался прав — «именно этим», незапланированным, он и занялся очень скоро, и даже уместил в этот пункт две самые яркие свои теоретические работы.

«Программа на 16 лет», которую Сахаров составил для себя в 1966 году. Думая о сложных физико-математических материях, академик, правда, пропустил восьмой пункт. Иначе ему бы пришлось придумать еще одну задачу. Но зато пункт 14 становится фактически 13-м, что теоретически объясняет его особый характер.

Во-первых, он придумал объяснение, почему во Вселенной частиц гораздо больше, чем античастиц, или, на языке физики, предложил путь к объяснению барионной асимметрии Вселенной. То была самая успешная из его чисто физических идей.

А по красоте и неожиданности с ней может конкурировать выдвинутый им новый подход к гравитации. В старом всемирном тяготении он увидел проявление ультрамикроскопических свойств самого пространства-времени.

Эти две сахаровские идеи 1966—1967 годов заслуживают более подробного рассказа.

Симметрии в асимметричной Вселенной

Искать точный смысл слова «красота» — дело неблагодарное. Среди его синонимов — таких, как гармония, соразмерность — к миру точных наук ближе всего слово «симметрия». Это понятие можно определить с математической точностью, и кроме того, оно очень наглядно. Симметрия крыльев бабочки — самый простой (и симпатичный) пример.

Простое свойство из обыденного мира проделало свой путь до геометрии, где получило математически точное описание. Всякая симметрия — это закономерность формы, в силу которой эта форма не меняется при каких-то переменах. Если правое крыло бабочки отразить в зеркале и поставить на место левого, никакой энтомолог разницы не заметит.

Обретя математическую мощь, понятие симметрии стало инструментом теоретической физики в изучении глубинного устройства природы. Физика прошла долгий путь, прежде чем в своих законах разглядела проявления глубинных симметрий мироздания. Все знали, что вертикально поставленный и закрученный волчок стоит на одной точке и не падает. Не падает, можно сказать, потому, что не знает куда упасть: все направления, поперечные его оси, равноправны, все направления в пространстве симметричны относительно этой оси. На языке физики такого рода симметрия определяет закон сохранения момента импульса — главный закон волчка.

Понятие симметрии — одно из самых работящих в физике. Поведение не только волчка, но и отдельного атома — не будь рядом помянут, термоядерного заряда, определяются симметрией. Физик-теоретик всегда начинает с максимально симметричного упрощения своей задачи. А всякий фундаментальный физический закон раскрывает некую симметрию природы. Если же в явлениях природы обнаруживается какая-то асимметрия, то физик-теоретик получает трудную, но захватывающе интересную задачу — найти место этой асимметрии в гармонии мироздания.

Электродинамики Максвелла — как ее обычно понимают в настоящее время — будучи приложена к движущимся телам, ведет к асимметриям, которые не кажутся присущими самим явлениям — так начинается первая статья Эйнштейна по теории относительности. Созданием этой теории он преодолел асимметрию, не присущую самим явлениям, построил описание, в котором эта асимметрия оказалась лишь одной гранью глубинной симметрии природы.

Другой триумф симметрии в физике связан с именем Поля Дирака. В конце 20-х годов он взялся за чисто теоретическую проблему. К тому времени в физике жили и работали две фундаментально общие теории: теория относительности и квантовая механика. Первая давала возможность понимать явления, в которых скорости могли достигать скорости света. Вторая описывала поведение микроскопических частиц. Но природа не держит свои явления в отдельных ящиках, и Дирак хотел узнать, какой закон управляет движением электрона, когда необходимы сразу обе теории. Он нашел возможность объединить теорию относительности и квантовую механику в одном элегантном, хотя и необычно выглядящем уравнении для электрона.

Одна только проблема сдерживала восторги. Уравнение Дирака помимо электрона требовало существования другой частицы — в чем-то очень похожей на электрон, а в чем-то прямо противоположной. По массе эта частица должна была быть в точности такой же, как электрон, а по заряду — противоположной. Настолько противоположной, что встреча такой частицы с электроном ведет к их взаимоуничтожению.

Хотя никаких частиц, кроме хорошо известных электрона и протона, физика тогда не знала, Дирак решил поверить в симметрию своего уравнения, предсказал новую частицу и дал ей название «антиэлектрон». Спустя считанные месяцы экспериментаторы обнаружили в космическом излучении такую частицу. Из уважения к первооткрывателю и к положительному заряду новой частицы, ее, правда, назвали позитроном. Это название не отражает главного свойства частицы — быть антикопией электрона. Потом были открыты другие элементарные частицы, и их антикопии уже получали правильные названия: антипротон, антинейтрон, анти-?+гиперон…

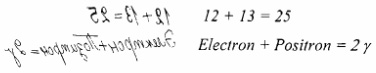

Но главное взаимоотношение частицы и ее античастицы по-прежнему в том, что при встрече они аннигилируют — взаимно уничтожаются. При этом рождаются частицы света — фотоны, не имеющие никаких зарядов и наследующие суммарную энергию родительской пары. И наоборот, если у фотона хватает энергии, он может породить или превратиться в пару «частица + античастица».

Мощь симметрии уравнений в объяснении реального мира побудила Дирака поверить на всю жизнь и убедить многих своих коллег, что «физические законы должны обладать математической красотой». А вся история его успеха — одна из любимых у физиков-теоретиков. Во всяком случае у Сахарова эта история об антиэлектроне была под рукой. Это наглядно проявилось, когда он однажды демонстрировал своим гуманитарным друзьям способность писать зеркально и написал «Электрон + Позитрон = 2 фотона».

Тогда же он продемонстрировал свое умение писать обеими руками одновременно в разные стороны, написав имя и отчество хозяйки дома.

А Лидия Корнеевна Чуковская, которой он демонстрировал свое умение и которая сберегла эти автографы, попыталась повторить фокус и написала свое имя, но, как мы видим, без особого успеха.

Зеркальная симметрия — симметрия бабочки — так же, как зеркальная асимметрия, воплощенные в приведенном двойном автографе, причастны к самой значительной идее Сахарова в космологии.

В 1966 году, вскоре после того как Сахаров составил себе научный план на 16 лет вперед, он обратил внимание на обозначившуюся тогда асимметрию природы: античастиц в окружающей нас Вселенной очень мало по сравнению с частицами.

Для теоретиков, с тех пор как Дирак предсказал в 1931 году существование античастиц, вещество и антивещество имели равное право на существование. «Имели равное право» чисто теоретически. А практически, после того как экспериментатор Карл Андерсон открыл в 1932 году первую античастицу — антиэлектрон (позитрон), следующую античастицу — антипротон — удалось наблюдать только через три десятилетия. И всего несколько лет назад экспериментаторы сумели из антипротонов и антиэлектронов сделать первые, простейшие, антиатомы — атомы антиводорода. Сделали всего девять штук. И жизнь этих атомов длилась лишь миллиардные доли секунды — до первой встречи с обычным веществом и, увы, аннигиляции.

Поясняя в популярной статье, что такое антивещество, Сахаров привел пример: аннигиляция 0,3 г антивещества с 0,3 г вещества даст эффект взрыва атомной бомбы»,[362] — вторая профессия дала себя знать. Так что соприкосновение двух маленьких таблеток произвело бы такой же силы взрыв, как 20 тысяч тонн — десяток эшелонов — обычной взрывчатки.

После такого пояснения сразу пропадает сочувствие к экспериментаторам, создающим антиатомы. Представить только, что антивещество было бы легче изготовить!..

Но остается и даже усиливается сочувствие к теоретикам. Ведь все эксперименты с античастицами ничего не изменили в том теоретическом равноправии вещества и антивещества, о котором теоретики узнали еще в 30-е годы. Как же им свести концы с концами — теоретические с эмпирическими? Как объяснить, что равноправные вещество и антивещество так неравно представлены во Вселенной?

Наиболее весомую часть вещества составляют ядерные частицы — протоны, нейтроны и их близкие родственники. Это семейство — барионы. И видимое отсутствие антибарионов физики называют барионной асимметрией Вселенной.

Пока физики смотрели на Вселенную просто как на собрание всевозможных астрономических объектов, можно было думать, что только в космических окрестностях Земли так сильно преобладает вещество, а где-то есть и звезды, и планеты из антивещества.

Астрофизики искали признаки антивещества в космосе. Писатели-фантасты устраивали драматические встречи земного космического корабля с неземным и — вполне возможно! — состоящим из антивещества. А шутники предложили свой способ узнать, не из антимира ли прилетел корабль, если среди физиков на борту корабля преобладают антисемиты.

Ситуация сильно изменилась после открытия в 1965 году реликтового космического излучения. Даже скептики поверили, что к Вселенной можно относиться как к единому физическому объекту со своей историей, определяемой законами физики. Стало ясно, что Вселенная когда-то была очень горячей. Оставшееся от того времени реликтовое излучение остыло до температуры, лишь на 3 градуса отстоящей от абсолютного нуля, но зато этого излучения очень много, оно заполняет все пространство Вселенной. А обычное вещество сосредоточено в звездах и планетах, разделенных огромными расстояниями.

Если излучение и вещество пересчитать на частицы — фотоны и барионы, то окажется, что сейчас на один барион приходится около миллиарда сегодняшних, «еле теплых» фотонов.

А что было вчера? Вчера, когда Вселенная была меньше в размерах, фотоны — по законам физики излучения — были горячее. А если углубиться в прошлое достаточно далеко, то был и такой момент, когда энергии среднего фотона уже (еще) хватало, чтобы родить пару барион — антибарион. До этого момента фотоны легко превращались в такие пары, а всякая пара при встрече так же легко превращалась в фотоны — аннигилировала. Поэтому в то горячее время подобных пар было примерно столько же, сколько фотонов. А значит, пар барион — антибарион было в миллиард раз больше, чем дошедший до наших дней избыток барионов над антибарионами. Это барионы, которые остались после того, как все пары барион — антибарион аннигилировали в фотоны, и те в процессе расширения остыли настолько, что их энергии уже не хватало на рождение новой пары.

Это означает, что в очень молодой и горячей Вселенной барионов было всего на одну миллиардную часть больше, чем антибарионов. Так что барионная асимметрия, присущая природе, на самом деле не просто маленькая, а вызывающе маленькая.

Сахарову, во всяком случае, было «трудно представить себе», чтобы изначально, по природе вещей, на 1000 000 000 фотонов, приходилось столько же — 1000 000 000 — антибарионов, а барионов всего на одну штуку больше 1000 000 001.

Такие изначальные числа, на взгляд Сахарова,

режут глаз, такого не может быть <> Именно это обстоятельство (как видит читатель, из области интуиции, а не дедукции) и было исходным стимулом для многих работ по барионной асимметрии, в том числе и моей.

Было оно стимулом и для Стивена Вайнберга, нобелевского лауреата 1979 года и автора бестселлера о первых трех минутах Вселенной. В 1977 году он писал:

Число барионов, приходившееся на один фотон, могло вначале иметь какую-то разумную величину, возможно, близкую к единице, а затем могло упасть до нынешнего малого значения из-за образования многих фотонов. Загвоздка здесь в том, что никому не удалось предложить механизм образования таких лишних фотонов. Несколько лет тому назад я сам пытался что-нибудь придумать в этом роде, но безуспешно.[363]

Поэтому Вайнберг решил игнорировать все «нестандартные возможности» и принял барионную асимметрию как факт, не поддающийся объяснению.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

ПРИВЫКАЮ К МИРНОЙ ЖИЗНИ

ПРИВЫКАЮ К МИРНОЙ ЖИЗНИ Когда ты подпрыгиваешь от радости, смотри, чтобы кто-нибудь не выбил у тебя из-под ног землю. Станислав Ежи Лец Война закончилась, но демобилизацию проводили в несколько этапов. Когда стало известно, что мой возраст демобилизуют только через год, я

Привыкаю к мирной жизни

Привыкаю к мирной жизни Е-1-26-04 Когда ты подпрыгиваешь от радости, смотри, чтобы кто-нибудь не выбил у тебя из-под ног землю. Станислав Ежи Лец Война закончилась, но демобилизацию проводили в несколько этапов. Когда стало известно, что мой возраст демобилизуют только через

Глава 11 Под мирной властью крайсландвирта

Глава 11 Под мирной властью крайсландвирта По всей Пролетарской улице, которая теперь называлась «Хауптштрассе», или «главной улицей», стояло множество саней: это по распоряжению коменданта съехались старосты деревень со всего района.В большом зале и коридоре бывшей

Сцены мирной охоты на озере Карлук

Сцены мирной охоты на озере Карлук 16 июля (Ив Омер)«8 часов утра: отряд Ренуара и Делемотта — на озеро Карлук, на встречу с маркировщиками медведей. После полудня: опять героическое купание в реке. Температура воды +6 °C».16 июля (версия Бернара Делемотта)«Прибыли на озеро

Восстановление мирной жизни

Восстановление мирной жизни Поражения сепаратистов зимой и весной 2000 года привели к уничтожению большей части боевиков и к изменению характера боевых действий и боевой обстановки в Чечне. Уже летом и осенью 2000 года новости из Чечни перестали быть главными для

Безболезненной, непостыдной, мирной…

Безболезненной, непостыдной, мирной… Если ты много болел и много раз лежал в больницах, тебе труднее, чем соловьевским готтентотам, сказать другому, как хорошо болеть и страдать. Самый дикий вариант – говорить это тем, у кого страдает близкий. Но что поделаешь, человек

5 февраля 1944 года Паперня, Украина Военные будни и воспоминания о мирной жизни

5 февраля 1944 года Паперня, Украина Военные будни и воспоминания о мирной жизни …Все мы боимся смерти. Если на фронте кто-то скажет вам, что он не боится быть убитым, знайте: он либо лжет, либо дурак. На фронте любой войны подлинной хозяйкой положения является госпожа Смерть.

Привыкая к мирной жизни

Привыкая к мирной жизни Возвращение в полк Для Ивана Кожедуба война, как уже говорилось выше, завершилась в конце апреля 1945 года. Герой-летчик не собирался прекращать боевые вылеты, планировал улучшить собственный результат, сбив еще несколько самолетов противника. Но,

Восстановление мирной жизни

Восстановление мирной жизни Поражения сепаратистов зимой и весной 2000 года привели к уничтожению большей части боевиков и к изменению характера боевых действий и боевой обстановки в Чечне. Уже летом и осенью 2000 года новости из Чечни перестали быть главными для

ГВАРДЕЙЦЫ НА МИРНОЙ ВАХТЕ

ГВАРДЕЙЦЫ НА МИРНОЙ ВАХТЕ Великая Отечественная война завершилась величайшей победой Советских Вооруженных Сил над злейшим врагом человечества — фашизмом. Победил самый передовой государственный и общественный строй самой справедливой демократической и миролюбивой

Физики не шутят

Физики не шутят «Правда Москвы», 15 февраля 1996 г.Горком профсоюза работников научных учреждений провел 14 февраля митинг с целью в очередной раз привлечь внимание властей к бедственному положению ученых. Лояльность их постепенно улетучивается, о чем также

Глава вторая О ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. И. ЛЕНИНА В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ

Глава вторая О ВОЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. И. ЛЕНИНА В ПЕРВЫЙ ПЕРИОД ИНОСТРАННОЙ ВОЕННОЙ ИНТЕРВЕНЦИИ И ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ Положение Советской республики было крайне тяжелым. Летом 1918 года изменил левый эсер Муравьев— командующий Восточным фронтом. Он открыл фронт для похода

Символ мирной жизни

Символ мирной жизни Виктор Некрасов на страницах своей знаковой книги "В окопах Сталинграда" описывал тоску по былой мирной жизни, непременным атрибутом которой, оказывается, были фильмы с нашей героиней, хотя для мальчишек довоенной поры мелодраматические страсти были

Причинность в космологии

Причинность в космологии Тебе, Чей Сумрак был так ярок, Чей Голос тихостью зовет, — Приподними небесных арок Все опускающийся свод. А.Блок Будучи именно космологом и понимая, что вслед за ним пойдут другие исследователи, не столь искушенные в математике, Р. И. Пименов

Михаил Шульман Новости космологии

Михаил Шульман Новости космологии Скорость света — все-таки предел! В прошлом обзоре рассказывалось о бурной дискуссии по поводу того, что скорость движения потока нейтрино оказалась больше скорости света. Первые сообщения о регистрации мюонных нейтрино, движущихся со