Глава V ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Глава V

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Незадолго до того, как страницы календаря за 1915 год приблизились к концу, ротный фельдшер Придворов уже освободился от военной службы.

Осенью пятнадцатого года мы могли бы его найти в Питере, на Литейном, 30, в качестве… чиновника!

Приехав на побывку, он увидел знакомый город солдатскими глазами:

Как по улице Морской

Шум-движенье день-деньской,

Мчат моторы и кареты…

Пешеходы разодеты, —

Им мороз трескучий люб:

Не проймет он барских шуб,

Дорогих пушных салопов.

То ли дело средь окопов!

Тут морозцу путь наскрозь.

Знай, солдатика морозь!

Но как «солдатик» оказался на Литейном, 30 и что там находилось? Созданный во время войны Центральный военно-промышленный комитет.

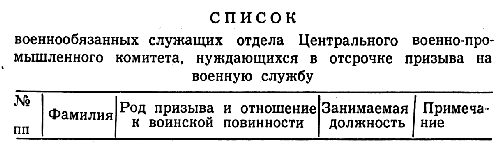

Царское правительство в ходе войны среди прочих своих оплошек обнаружило еще одну: по мобилизации взяли такое количество квалифицированных рабочих, что это отразилось на состоянии промышленности. Тогда и организовали комитет с его основным Рабочим отделом. Заведующий этим отделом, экономист Яков Самойлович Розенфельд, по представлению промышленников, утверждал в генеральном штабе отсрочки от призыва.

Розенфельд был старым знакомым Придворова и отлично знал, кто он такой. Еще в довоенные времена, встречая поэта, шутя спрашивал, как он не заблудится на Ивановской, где печатают и «Луч» и «Правду»? «Не выйдет ли у вас как-нибудь вроде Молчалина? «Шел в комнату, попал в другую!» — улыбался Розенфельд. А Демьян отвечал Якову Самойловичу: «Не ошибусь, дорогой. И заблудиться мудрено. В «Правде» ребята лучше!»

Когда Демьян встретил Розенфельда теперь и, рассказав о себе, поинтересовался его делами, тот сделал неожиданное предложение: пригласил к себе в отдел, обещая оформить откомандирование с фронта. Начальство охотно избавилось от подозрительного фельдшера.

Не проявил ли Демьян Бедный беспринципности, соглашаясь работать в подобном учреждении? Нет, на такие компромиссы приходилось идти не ему одному. В солидной организации крупной городской буржуазии, ратующей за войну до победного конца, — Союзе городов — служили Еремеев, Подвойский, Савельев, Кедров.

Придворов очень быстро зарекомендовал себя исполнительным и точным работником. Никто из комитетчиков не знал, что новый деятель — Демьян Бедный. До поры ему было суждено вести двойную жизнь. Но он был хорошо натренирован. После такого начальника, как Трилька-Брилька, не так уж трудно иметь дело с промышленниками. Даже интересно наблюдать их «простым глазом в натуральную величину». Нагляделся тут новых «зверей» для своих сказок. Хвалился Горькому, что у него теперь есть собственный капиталист в друзьях, каким у Алексея Максимовича был Савва Морозов. Это московский фабрикант Иван Коновалов, который, узнав, что Придворов когда-то пописывал, даже предложил ему деньги для издания газеты. «Сознательный у меня капиталист! — одобрял его Демьян. — Гордится, что у него на фабриках не бывает забастовок. Была бы «Правда»! Ее туда бы подкинуть!»

А пока он впрок намечал собирательный портрет тех, кого видел в комитете:

Расторопные тузы,

Русь «спасая» от грозы,

Собирались в комитеты

Да прикидывали сметы.

…

Но случилась тут заминка:

Все, кажись, идет под стать,

Да рабочих не достать;

С фронта брать чертей обратно

Тож не очень-то приятно:

«Очень вредный элемент»,

Замутят народ в момент,

Перепакостят все стадо.

Хоть опять же думать надо:

Из ребяток боевых

Половины нет в живых.

Так и сяк тузы гадали,

…

В комитетах заседали,

…

Где военный есть заказ, —

Там придется поневоле

Уж не брать рабочих боле

В пополнение полков

От вагранок и станков,

А держать их «на учете»,

Не ахти в каком почете:

Стал рабочий призывной

Настоящий крепостной, —

Больше дела, меньше платы,

Забунтуй — сошлют в солдаты.

Вскоре сложилось так, что преуспевающего на новом поприще поэта сам же Розенфельд предложил сделать своим преемником. Кандидат не в пример Розенфельду обладал хорошей русской фамилией, а в ту пору это особенно ценилось.

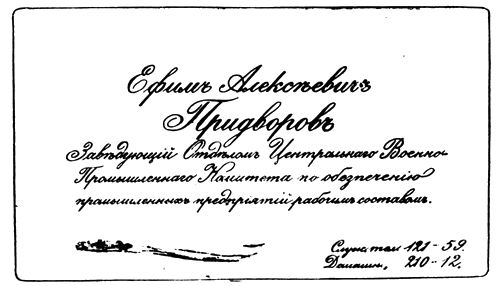

Демьян Бедный встал на руководящий учрежденческий пост со штатом сотрудников, отдельным кабинетом с солидной мебелью. У него даже появилась визитная карточка.

Работал он, как всегда, аккуратно, исполнительно, но только, по словам Розенфельда, совершенно «забольшевичил» свой отдел. Сюда на службу оказался принят Александр Серафимович Серафимович, его брат Попов, частенько заглядывал Бонч-Бруевич, даже ездивший в командировки от комитета. Бывали еще какие-то лица, Розенфельду неизвестные, но отлично знакомые Придворову. Приютил он здесь многих.

Не читал ли он им наброски начатой на фронте повести? Уж больно они иногда выходили из его кабинета оживленными…

Наше царство многолюдно.

Все войска как соберем

Да всей силой как напрем, —

Не спасут тут немца пушки,

Не война, сказать — игрушки!

Напирай да напирай,

В день полцарства отбирай! —

А что головы кто сложит,

То царя не так тревожит!

Миллион голов аль два —

Не своя ведь голова!

…

Гибло войско безответно,

Но кой-где уже заметно

Падать стал «военный дух»,

И уже роптали вслух.

Да, может быть, когда-нибудь он что-то и прочел. Но вообще-то «своего» времени не было. Теперь ему иногда казалось, что на фронте он был не так уж занят.

Целые дни в заседаниях, со сводками, за проверкой этих списков. Обязательный прием представителей предприятий со всей России; ведомств — военного, интендантского, морского, земских союзов. Вместо повести вот какие бумаги лежали у него на столе:

Торопливо он пишет остающейся в Мустамяках жене, что вряд ли вырвется даже в субботу. Квартира на Пушкинской брошена давно. Он снял себе крохотную на Песках, где они были дешевы и откуда можно было за пять минут дойти до Полетаева, Бонч-Бруевича и других друзей.

Именно этот адрес оказался внесенным Лениным по приезде на родину в записную книжку: «Придворов Ефим Алексеич: 6-з Рождеств[енская], 11, кв. 12 (до 1/2 11) 21.0.12; служебный 121.59 (на ура)»[6].

А пока Ильича не было, его единомышленники жили в тревогах, чувствовали приближение событий, которым всемерно содействовали. У Демьяна такое «ожидание» требовало новой работы. Повесть пришлось бросить. Но хотелось издать хотя бы цикл басен — переводов Эзопа, которым столько было отдано сил на фронте. Кроме нескольких опубликованных где попало, басни, нужные именно сегодня, лежали. Как их вывести на свет божий? Где напечатать? Приткнулся было ненадолго к детскому журналу «Маяк», к малозаметному столичному еженедельнику «Новый колос», да его подвел под конфискацию… Все редакторы были напуганы особой — военной — свирепостью цензуры. Демьян же гнул все свое, все «в одну точку», все раздевал и выставлял на посмешище то, что полагалось почитать.

И все же было в Питере одно издательство, куда Демьян Бедный заходил, как к себе домой, где хотели и могли попытаться его напечатать.

Демьян утверждал, что помнит это издательство «с пеленок». Оно родилось на дому Бонч-Бруевича. Известная «Херсонская, 5» официально значилась на обложках книг, выпущенных с маркой «Жизнь и знание».

Демьян помнил, как, потихоньку разворачивая новое легальное большевистское издательство, Бонч-Бруевич начал работать со своими чадами и домочадцами в убогом дворе на Фонтанке. Редакционной частью ведала Вера Михайловна. Леле случалось бегать курьером. Няня частенько фигурировала в качестве экспедитора, доставляя грузы к почтовым поездам. Иногда она выступала как финансовый туз.

— Ульяша, не найдется ли у вас тридцати семи рублей? — звонила домой Вера Михайловна. — Через неделю… Так привезите, пожалуйста, в издательство. Да, сейчас. Заодно проедете с тюками на багажную станцию: как раз есть ломовик. Ничего, сегодня можно обойтись без обеда. Найдется что-нибудь вчерашнее…

Если у няни оказывалась меньшая сумма, все присутствующие принимались за кошельки. Копались в сумочках подружки — Оля и Шурочка, упаковщик наскребал что-то за подкладкой шапки; наморщив лоб, отсчитывал свою лепту и Демьян: «И за каким дьяволом меня занесло к вам именно сегодня?!» А такое «сегодня» бывало частенько…

Бывало и похуже. Трубный глас бухгалтерши Анны Ивановны возглашал, что требуется… пять тысяч. И хотя Демьян уверял, что боится строгой Анны Ивановны, ему оставалось только развести руками. Не только денег, но соответствующей шутки не находилось. Мрачнел даже Бонч-Бруевич. На него устремлялись испуганные глаза сотрудников. Однажды при такой сцене присутствовал видавший виды Ольминский. Он испытующе глядел на друга.

Но молчание Бонч-Бруевича длилось недолго. Через минуту вспыхнуло оживление, хохот. И Ольминский со свойственной ему точностью формулировок определил:

— Ведь это что же? Использование для социалистического дела самой капиталистической банковской системы? Ну хитер!.. Как это вы додумались? — смеялся седовласый экономист, которого вообще нелегко было рассмешить. Демьян-то это хорошо знал.

А Бонч-Бруевич вышел из положения очень просто: предложил всем не имеющим ни гроша за душой сотрудникам выдать издательству дружеские векселя: произведя их учет в банке, можно было собрать нужную сумму. Подобной находчивостью дело вытягивали и теперь. Когда Демьян вернулся в Питер, он застал «Жизнь и знание» на роскошном новоселье: десятикомнатная квартира, с большим складом, столовой для сотрудников. Старые знакомцы — Оля и Шурочка — с гордостью повели «слоника», как они между собой окрестили Демьяна, на склад. Тут было чем похвалиться. Девушки так застрекотали, что ляпнули данное ими прозвище вслух. «Вы не обижаетесь?» — смутились обе. Он только отмахнулся, увлеченный представившимся зрелищем. Вот здесь, среди этих пачек, скоро будет и Эзоп. Реклама уже выпущена. Весьма вероятно, что книга появится еще в этом году.

Подошел канун 1916 года. В издательстве радость: приехала Вера Михайловна Величкина. Кто-то надумал устроить общую встречу Нового года: пригласить авторов, всех сотрудников, близких делу людей.

В тот вечер мощная граммофонная труба разносила «Марш Черномора» по всей лестнице. В передней упаковщики торжественно встречали гостей, помогали раздеваться. Елка, поставленная в самую большую комнату, была от всех закрыта. Молодежь суетилась, караулила дверь, чтобы никто, даже Бонч-Бруевич, не взглянул на елку до срока. Ждали Горького. Он приехал с сыном. Явились и все другие. Наконец дверь распахнули — и перед глазами собравшихся предстала, как сказал Алексей Максимович, «настоящая издательская елка».

Вместо звезды на верхушке был укреплен блокнот с цифрой «1916». Вместо игрушек и сластей на ветках висели перевязанные цветными лентами книги. Поближе к верхушке — «Общедоступная библиотека». Те, что потолще, побольше форматом, пестрым ковром украшали подножие. Тут были едва ли не все книги «Жизни и знания». Но тут не было басен Эзопа. И не потому, что устроители елки были невнимательны. Демьян раньше их знал, что книга не выйдет. Что поделаешь, если титульный лист рукописи оказался размашисто перечеркнутым цензорским красным карандашом: «Знаем мы этого Эзопа!..»

Решительно ничего хорошего Демьян про ушедший год сказать не мог и недоброжелательно провожал его: «Старый год, такой, сякой, отбыл в вечность на покой, и ему, седому хрену, Новый год пришел на смену».

Все в стихах выходит гладко,

А на деле — ой, не сладко!

Не пирог был на меду! —

Жизнь в пятнадцатом году.

…Пока те, кто помоложе, веселились, танцевали и, гадая себе на счастье, лили воск, в кабинете Бонч-Бруевича шла беседа. Демьян расспрашивал Веру Михайловну о фронтовых делах. От них недолго было перейти к положению в стране, которое остро чувствовалось как грозовое. Все сходились на том, что долго так продолжаться не может. Старшие гости издательства тоже по-своему «гадали». Только без воска. Они располагали полной информацией о том, что пишет Ленин; как настроена солдатская и рабочая масса; каково в деревне.

Собравшиеся здесь были даже в курсе того, что творится в высших военных и придворных кругах. Никто только тогда не знал, что очень скоро источник этой последней информации станет много ближе к большевистской семье. А это случилось довольно скоро.

…В феврале его превосходительство генерал Михаил Дмитриевич Бонч-Бруевич был отстранен от участия в ведении войны.

Старший брат Владимира Дмитриевича — Михаил не разделял взглядов и образа жизни младшего брата, но был привязан к нему. Не только не порывал с ним связи, но едва меньшой попадал в «Кресты», генерал выручал, делал что мог. Не боялся бывать в доме вечно состоящего под надзором полиции брата, даже проведывал его в тюрьме. Но при этом он строго разделял семейные отношения от тех, в которых у него не могло быть контакта: свой путь Михаил Дмитриевич считал предопределенным раз и навсегда. Он дал в юности присягу на верность царю и отечеству. Теперь, в военное время, когда генерал занимал в царской армии командные посты да и вошел в возраст, в котором редко меняют взгляды, он был более чем когда-либо тверд в своих взглядах, делал все во славу русского оружия.

Случалось, однако, что и раньше «хитроумный», как нередко называл его Демьян, меньшой Бонч-Бруевич пробивал эту стену верноподданничества. Брался за дело вроде в шутку. При этом Демьян, сам не зная того, иногда помогал ему. Был случай, когда генерал так откликнулся на экспромт про «старца», заканчивающийся: «Ах, зачем я не распутен, не Распутин, господа?»

— Огромной империей правит безграмотный, пьяный и разгульный мужик! — не выдержал генерал.

Но дальше разговор пресекся, хотя генерал после признался, что серьезно задумывался над тем, чтобы «убрать» старца.

Сейчас генералу было не до того. При дворе активную деятельность Михаила Дмитриевича по разоблачению немецких шпионов (а они кишмя кишели в командовании русской армии вплоть до Главного штаба) сочли «шпиономанией». Императрица вызвала генерала Бонч-Бруевича в Царское Село. Ее величеству угодно было знать, в каком состоянии находятся войска Северного фронта. Услышав, что положение может оказаться тяжелым, но, к прискорбию, не пользуется нужным вниманием Ставки, царица предложила здесь же написать докладную, обещав отослать ее царю. Бонч-Бруевич вздохнул было свободно — аудиенция обнадеживала. Но дело пошло совершенно иначе.

Недовольная разоблачениями Бонч-Бруевича, злая и мстительная императрица повернула по-своему. Впавший в немилость генерал был отозван с должности начальника штаба фронта, а печально знаменитый сдачей Порт-Артура генерал Куропаткин возглавил этот важнейший для Петрограда фронт. Лишенный всякой власти, Бонч-Бруевич был передан просто в «распоряжение» бездарного семидесятилетнего командующего. И теперь при встречах с младшим братом Михаил Дмитриевич стал откровеннее. Хватаясь за голову, признавался: «При дворе творится нечто такое, что просто похоже на сумасшедший дом!..»

Друзья младшего Бонч-Бруевича слушали не без интереса обо всем, что творится там, наверху. Налицо были все признаки того, что Ленин называл революционной ситуацией, указывая, что для революции требуется не только то, чтобы «низы не хотели», а требуется еще, чтобы «верхи не могли жить по-старому». Все шло, как было предугадано Ильичем в его «Нескольких тезисах».

Полторы тысячи стачек. Дезертирство с фронтов. Братание. Поджоги имений. Голод. Восстание в Средней Азии и Казахстане. Декабрь 1916 года увенчался «событием» и в «верхах». Однажды темной декабрьской ночью великий князь Дмитрий, просто князь Юсупов и великий черносотенец Пуришкевич прикончили, наконец, Распутина. Меньше двух недель оставалось до 1917 года.

И этот Новый год Демьян встречал в тесном кругу друзей, у Николая Гурьевича Полетаева, вместе с Горьким. Жена оставалась в Мустамяках — нельзя было оставить новорожденную дочь. Демьян поторопился приехать туда. Хотелось поразмыслить на досуге.

Сел к столу: что сейчас главное? Столько событий!.. Нарастает стачечная волна. Нарастает голод. Все навязчивее слухи о подготовке мира с Германией, об отречении Николая от престола в пользу сына. Надо многое обдумать, перечитать. Дорого бы он дал сейчас за маленькую ленинскую весточку, за ориентир, что то и дело приходил от Ильича в правдинское время! А впрочем: вот его нелегальная брошюра «Социализм и война». Вот решения Циммервальдской левой и Кинтальской конференций. Разве не ясно, куда плыть, по этому листу писчей бумаги? Все против течения в борьбе против войны, за превращение войны империалистической в гражданскую, в войну против своего правительства, против буржуазии и помещиков.

Сел за работу. Еще неизвестно, басня это или сказка. Набросано только начало. Не найдена форма. Еще неизвестно, когда напишется конец и где это можно будет напечатать. Но уже ясно, что здесь уместится программа действий: против течения! Это Демьян Бедный знает твердо.

И когда в середине февраля начались события, которые привели к восстанию двадцать седьмого; когда в восторженном Петрограде обнимались, целовались и пели «Марсельезу», поэт закончил свою работу. Веселый (выпустили политических заключенных!) он пришел в захваченную Петроградским Советом типографию «Копейки» на Лиговку, где печатались «Известия». Но у Демьяна не кружилась голова, он не поздравлял хмельных от победы читателей. Не было ни «ура», ни «да здравствует!». А был просто лаконичный обзор происшедшего.

«…В далеком-предалеком царстве, в ненашем государстве, за тридевять земель отсель…» — спокойно, неторопливо начинал поэт. Рассказал о ходе борьбы с самодержавием. Двумя-тремя строками изобразил готовую на всякое предательство буржуазию. И немного места понадобилось ему, чтобы подытожить: «Того ль душа хотела? Эх, не доделали мы дела!»

Как всегда, Демьян не оставил своего читателя без дружеского совета: оказывается, в «далеком-далеком царстве» «недоделавшие дела»:

Потолковали,

Погоревали

И богачей смели, как сор.

…

Как это все устроено у них на месте

И с применением каких геройских мер.

Вы этого всего нагляднейший пример

В КОММУНИСТИЧЕСКОМ найдете МАНИФЕСТЕ.

Сказка-басня была напечатана во втором номере «Известий Петроградского Совета рабочих депутатов» 1 марта 1917 года.

В этой газете Демьян Бедный опубликовал всего несколько стихотворений. Не только вредный, но привередливый был этот Демьян. Коммунисты не имели большинства в Петроградском Совете, и газета «Известия» стояла на центристских позициях. Демьян же теперь мог позволить себе привередничать: 5 марта возобновилась «Правда».

Пять лет назад он говорил читателям: «Полна страданий наших чаша». Был серьезен он и сейчас. Но в стихах чувствовалась глубокая удовлетворенность. Царские министры угодили в ту крепость, где долгие годы томились революционеры:

«Власть» тосковала по «твердыне»,

«Твердыня» плакала по «власти».

К довольству общему, — отныне

В одно слилися обе части.

Всяк справедливостью утешен:

«Власть» в подходящей обстановке.

Какое зрелище: повешен

Палач на собственной веревке!

Стихи без названия. Только в эпиграфе — три слова Пушкина о Петропавловской крепости: «Твердыня власти роковой…»

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Плывущие против течения

Плывущие против течения Сильные люди преуспевают. Их ломают пуля, веревка, болезнь, разоренье. Но они продолжают жить и бороться и поют, как удачливые игроки. А сильные матери силятся вытянуть их… Сильные матери силятся вытянуть их из пучины моря, одиночества прерий, из

Против течения

Против течения 23 мая этого года Обама выступил в Кубино-американском национальном фонде, созданном Рональдом Рейганом, и свои впечатления от этого я изложил 25 мая в размышлении под названием «Циничная политика империи».В них я процитировал его слова, обращенные к

Плывущий против течения

Плывущий против течения Владимир Личутин …И ГДЕ ОНИ, КРИТИКИ И НЕДОБРОЖЕЛАТЕЛИ, что долго язвили над Бондаренкою и не любили его за дерзости, за вольность стиля, за широту взгляда, за резкость тона; одни состарились преж времен, утихли над скудной хлебенной коркою,

Плыви против течения

Плыви против течения Что действительно ценно в суете нашей жизни… – так это эмоциональный творческий индивидуум, личность – тот, кто творит великое и благородное, пока толпа как таковая остается тупой в мыслях и бесчувственной в душе. Альберт Эйнштейн, 1930 Характерной

Глава четвертая Против течения, к тайнам «Эрмитажа»

Глава четвертая Против течения, к тайнам «Эрмитажа» Миграция между артистами эстрады и театра существовала с давних времен, с того момента, когда возникли эти концертные организации, и носила в основном односторонний характер – из театра на эстраду, где артисты могли

Против течения

Против течения Петр Петрович-старший был озабочен и удручен. Он сидел в спальне, глубоко уйдя в мягкое кресло. Виктория Тимофеевна хворала и, полулежа на кушетке, укутавшись пледом, медленно пила из старинной серебряной кружки горячий отвар липового цвета.— Ты

Против течения

Против течения Был ли Инфельд прав? Было ли упорство особенностью Эйнштейна? В какой-то мере это счастливое свойство было присуще ему всегда. Наиболее полно оно проявилось во время его долгих одиноких попыток обобщить теорию относительности. Еще со времен школы в нем

Глава девятая «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ»

Глава девятая «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» Говорят, чужая душа - потемки. А у Толстого она светлая, прозрачная, как воздух в погожее утро. Были люди, и великие люди, заботившиеся о том, что будут писать о них биографы и говорить потомки, и потому предупредительно создававшие

Глава 3 Против течения

Глава 3 Против течения Напомним читателю, что в начале 1834 г. господин Дантес никак не фигурирует ни в высшем свете, ни в пушкиниане, а вот личный конфликт между Пушкиным и Николаем I достиг высокой степени остроты и взаимной неприязни. Вот, к примеру, дневниковые

Глава 9 ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Глава 9 ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ Нападки доморощенных моралистов типа Самнера, обнаружившаяся недоброжелательность Менкена, другие житейские невзгоды все же не смогли сломить Драйзера, он продолжает упорно трудиться. Так как цензоры, по свидетельству У. Сванберга, нанесли

Часть четвертая ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Часть четвертая ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

Против течения

Против течения Для Дорониной же с того момента началась ее Голгофа, длившаяся почти полтора десятка лет. Мало того, что на ее плечах оказался тяжелейший воз новых обязанностей, до того не знакомых, к которым она не стремилась. На нее, еще недавно всеми любимую знаменитую

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ И ВОПРЕКИ СТИХИЯМ

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ И ВОПРЕКИ СТИХИЯМ В конце 1943 года я взбунтовался против немцев, и декларацию этого бунта можно отнести к Сочельнику западного Рождества — 24 декабря.«Товарищеский вечер» («Камерадшафтсабенд») нашего штаба ІV-го отдела обещал быть особенно торжественным. На

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ

ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ 1. Брак Им ли убогим идти галилеянам Против течения! А. К. Толстой Перед окончившими духовные школы стоят две проблемы: семья и рукоположение. Найти верующую девушку не трудно. Найти подругу на всю жизнь, готовую делить с тобой и убеждения, и невзгоды