«Румянцев — это для домоуправления»

«Румянцев — это для домоуправления»

Клоун Сергей Курепов рассказывал, что в тридцатые годы в цирке работали акробаты под псевдонимом «Братья Вагнер». Настоящие же их фамилии — Преступляк и Кровопущенко.

(Из тетрадки в клеточку. Май 1949 года)

Итак, вместе с Михаилом Шуйдиным мы остались у Карандаша, человека талантливого, сложного по характеру и трудного в общении.

Расставаясь с партнером Борисом Романовым, я не терял друга. Это радовало. Наши отношения сохранились на долгие годы.

Михаил Николаевич отказался от Брайма и Куксо. Правда, в судьбе своих бывших учеников он принял участие, помог Куксо устроиться в клоунскую группу Константина Бермана, а Брайму поступить в цирковое училище. Борис Романов после разрыва с Карандашом ушел в очередной отпуск, сказав, что свою судьбу он будет устраивать самостоятельно. Вскоре Борис нашел себе партнера, с которым долгие годы успешно выступал в жанре сатирической клоунады. Впоследствии Борис увлекся режиссурой цирка. И на этом поприще добился прочного положения, поставив немало хороших номеров и интересных спектаклей.

С первых же дней, став постоянными партнерами Карандаша, мы с Мишей поняли, что попали в жесткие руки.

— Что я от вас буду требовать? — сказал нам Михаил Николаевич, стоя посреди своей гардеробной, когда начались репетиции в Московском цирке. — Прежде всего дисциплины и трудолюбия. Вы, Шуйдин, теперь не просто ученик, но и партнер. Вы, Никулин, не временный работник. Вы работаете вместе со мной. Я не потерплю опозданий на репетиции и отлынивания от дела. Вот вам тетрадки (он вытащил две маленькие тетрадки). В них, пожалуйста, записывайте все мои замечания и задания, а также вопросы, если они у вас возникнут. Потом вы мне будете их задавать, а ответы записывать. Прошу вас найти себе псевдонимы, Никулин и Шуйдин — для цирка не звучит. Вот, например, Жак и Мориц, Фриц и Франц, Бим и Бом… Поняли? Думайте над этим.

В первый же день Михаил Николаевич попросил нас записать двадцать пунктов условий нашего содружества. Потом он долго говорил о будущих клоунских костюмах для нас, гриме, новом репертуаре, предстоящих гастролях. Беседа кончилась напоминанием искать псевдонимы.

Пятиминутка у Карандаша.

Высшим оскорблением для себя Михаил Николаевич считал, когда в рецензии указывали его настоящую фамилию или когда к нему кто-нибудь обращался:

«Товарищ Румянцев…»

Он тут же начинал кипятиться и, перебивая человека, кричал:

— Карандаш. Запомните — Карандаш! Румянцев — это для домоуправления.

Вспомнили мы с Мишей историю, рассказанную нам кем-то о музыкальных эксцентриках Иванове и Гаврилове. В одном из городов они работали в программе вместе с Карандашом. Долго убеждал их Михаил Николаевич придумать псевдонимы, считая, что у эксцентриков и имена должны звучать эксцентрично.

Но Иванов и Гаврилов отмахивались от предложения Карандаша. Как-то, придя в цирк и увидев, что художник пишет огромный рекламный стенд с перечнем номеров программы. Карандаш сказал ему:

— Ошибочка тут у вас. Вы неправильно написали фамилии. Поправьте. Надо писать: «Музыкальные эксцентрики Шизя и Френик».

Художник безропотно — сам Карандаш велел — замазал фамилии Иванов и Гаврилов и написал: «Шизя и Френик».

Артисты, увидев, как их «окрестил» Карандаш, схватились за головы и сразу придумали себе псевдонимы — Кисель и Клюква, под которыми работали долгие годы.

По мере того как Михаил Николаевич отвергал все наши предложения — а мы придумали более сотни псевдонимов, — я стал задумываться, а нужны ли они вообще. Знаменитые клоуны Берман, Боровиков, Вяткин, Лазаренко, Мусин выступали под своими фамилиями. Псевдоним, как мне кажется, пришел от старого цирка. Правда, некоторые артисты брали псевдонимы из-за неблагозвучности собственных фамилий. Так, борец Жеребцов выступал как Верден, а настоящая фамилия Буше — Гнусов.

В Московском цирке нам с Мишей отвели комнатку без окна и вентиляции, как раз напротив гардеробной Михаила Николаевича. В ней узкий длинный столик с несколькими настольными лампочками. Притащили мы в комнату ящик с нашими костюмами и моей бутафорской фигурой.

К десяти утра мы приходили в цирк. Мише было трудно. Он жил в Подольске и тратил на дорогу в оба конца больше четырех часов. Я же на двух трамваях добирался от дома до цирка за полчаса. В десять часов хлопала дверь черного входа артистического фойе, и появлялся Карандаш, держа на поводке двух черных скоч-терьеров — Кляксу и Пушка, которых он после вечернего представления забирал домой.

Через пять минут мы с Мишей заходили к нему в гардеробную и выслушивали план работы на день. Михаил Николаевич, уже переодевшись в свой синий комбинезон, раскладывая на столе листки с записями. Он заранее все дела расписывал на бумаге черной тушью (эта система записей сначала меня удивляла, а потом привлекла, и я сам стал свои планы на день записывать). Карандаш сообщал нам, чем мы будем сегодня заниматься, что репетировать, какой нужно подготовить реквизит.

Иногда Михаил Николаевич отправлялся в магазины покупать что-нибудь для работы.

— Никулин, пойдемте со мной, — говорил он. И я покорно шел за ним.

Я понимал: что бы ни говорил Михаил Николаевич, лучше всего с ним соглашаться. И еще, как я потом понял: Михаилу Николаевичу всегда хотелось, чтобы кто-нибудь находился рядом с ним.

Зашли мы с ним как-то на рынок и увидели в хозяйственном ларьке большой ряд чугунков. Поднял Карандаш один из них, пощелкал пальцем, и раздался мелодичный звон.

— А что, Никулин, не купить ли нам эти горшочки? Мы сделаем музыкальную репризу. Как вы думаете? Представляете, ложками начнем бить по горшкам — вот смеху будет!

Михаил Николаевич посмотрел на меня внимательно. Я молчал. Так продолжалось секунды три.

— Ну вот, видите, вы согласны. Значит, покупаем.

Насколько помню, ни разу ни на одно из предложений Михаила Николаевича я не ответил словом «нет».

Так и на этот раз мы купили дюжину чугунков и долго потом с Мишей в слесарной мастерской цирка напильниками снимали с них слой металла, добиваясь, чтобы каждый издавал определенную ноту, надеясь, что из семи горшочков мы составим гамму.

К сожалению, из нашей затеи ничего не вышло. Мы сточили чугунки до дыр. Их потом пришлось выбросить. Спустя двадцать лет, зайдя в мастерскую цирка поточить зубило, я заметил под железным хламом в углу старый горшочек с обточенными боками. Многое вспомнилось.

Не купить ли нам горшочки?

Порой Михаил Николаевич открывал дверь в нашу гардеробную и, видя, что мы с Мишей сидим и разговариваем, произносил свою сакраментальную фразу:

— Ну что лясы точите? — и сразу давал задание: — Пожалуйста, пойдите в мастерскую к слесарям и найдите мне трубочку диаметром в пять миллиметров и длиной полметра.

Задания он придумывал мгновенно, и это действительно требовалось для дела. Поэтому мы всегда удивлялись, если Михаил Николаевич приходил к нам и вдруг садился играть в нарды. Играл он с азартом. Переживал во время игры, как ребенок. При выигрыше бурно торжествовал, а если проигрывал — ругался и обижался.

Самым трудным и в то же время полезным для нас становились репетиции. Карандаш тщательно репетировал каждую репризу или клоунаду. Каждый кусочек он отрабатывал часами, обращая наше внимание на мельчайшие детали. Так на практике мы познавали тонкости клоунского ремесла. Мне казалось тогда, что Карандаш забывает о внутреннем состоянии актера. Он тщательно отрабатывал только внешний рисунок действия и манеру подачи текста.

Манеж и зрительный зал цирка обязывают артиста двигаться и говорить не так, как на сцене. Десятки раз Михаил Николаевич рассказывал нам о том, как в одном из цирков в годы войны давали концерт (сбор шел в фонд обороны) крупнейшие мастера эстрады: Хенкин, Гаркави, Русланова. И большие артисты вдруг потерялись на манеже и покидали его под жидкие аплодисменты. «Лучше б я пять раз выступил на эстраде, чем в этом сарае», — говорил с досадой Владимир Хенкин, уходя с концерта. Эти слова Хенкина любил напоминать нам Карандаш.

Оказывается, в цирке можно подавать текст, совершенно не напрягая голоса, и тебя все услышат. Важно только знать места, откуда звук не будет гаситься куполом цирка. Да и сам звук нужно посылать несколько вверх одновременно с поворотом головы. Поэтому-то клоуны, произнося текст, находятся в постоянном движении. Сами движения и проявления эмоций должны быть несколько преувеличенными, чтобы зритель их и с галерки увидел. Всегда надо учитывать, что часть звука поглощается боковыми проходами, а часть уходит под купол цирка и искажается. На манеже есть такие места, где можно кричать во все горло, а зрители тебя все равно не услышат.

Все это я понял не сразу. От репетиции к репетиции, от представления к представлению искал лучшие места по слышимости, учился правильно подавать текст.

Как «увидеть», как «обрадоваться», как «огорчиться», как «испугаться» — все это Михаил Николаевич показывал на репетициях, непременно повторяя свою любимую фразу:

— Публика, глядя и в спину клоуна, должна догадываться, о чем он думает.

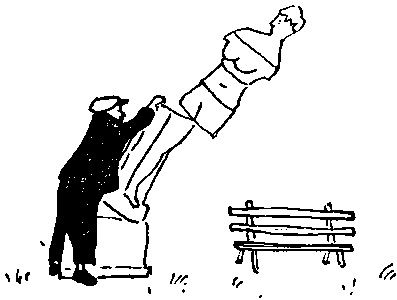

Я это понимал, когда смотрел, а потом и принимал участие в знаменитой «Сценке в парке». Клоунада «Сценка в парке», или, как мы ее называли, «Венера», — гордость Карандаша. Длилась она минут семь-восемь и всегда имела огромный успех у зрителей.

Содержание «Венеры» простое. Карандаш в парке случайно разбивает стоящую на пьедестале статую Венеры. И, боясь дворника, который до этого несколько раз уже прогонял его из парка, сам влезает на пьедестал и, натянув до пят свою белую рубашку, изображает статую. Прибежавший дворник, увидя необычную фигуру на пьедестале, потрясен, а потом, разоблачая Карандаша, долго гоняется за ним по парку.

Карандаш и Венера.

Работа над этой клоунадой многому научила меня. Михаил Николаевич показывал, как выгодно выбрать мизансцену, учил выжидать реакцию зала, «проскакивать» пустые места. Когда я не понимал что-то, Михаил Николаевич нервничал, кипятился и покрикивал:

— Вся клоунада построена на проверенных тысячу раз трюках. Никулин, поймите это. Нужно только правильно, четко и вовремя все делать.

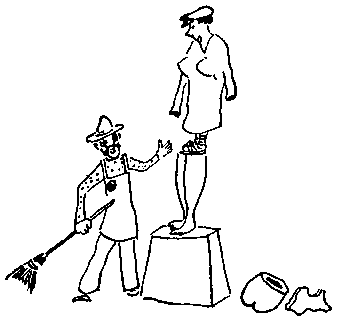

В зале гас свет. Играла музыка. Манеж в темноте. (В это время униформисты ставили реквизит.) Из амфитеатра по лестнице спускался Карандаш, освещенный лучом прожектора. В руках он нес шайку и веник. Человек шел из бани. Когда Карандаш перелезал через барьер, зажигался свет, и все видели уголок парка. Для этой сценки Михаил Николаевич просил одного из музыкантов свистеть в свисток, имитирующий соловья. На зеленом газоне стоит статуя Венеры. Рядом садовая скамейка, которую я, дворник, крашу. Потом дворник метет дорожку.

С подметанием у меня поначалу ничего не получалось.

— Вы же не метете, — возмущался Михаил Николаевич на репетициях, — а просто без толку машете метлой. Мусор-то нужно собирать в кучку. Поймите это.

На одной из репетиций он взял в руку метлу и стал показывать, как надо мести. У него все получалось естественно, легко и красиво.

После показа я взял метлу, но у меня опять выходило не то. Тогда Михаил Николаевич попросил ассистента принести старую газету. Порвав ее на мелкие кусочки и разбросав их по манежу, Михаил Николаевич скомандовал:

— А теперь подметайте! Только как следует.

И я подмел настоящий мусор.

— Вот видите, теперь у вас все правильно. Давайте попробуем без мусора. Вы запомнили, как делали?

Эта часть клоунады мне тоже никак не удавалась.

Или другой эпизод «Венеры», когда Карандаш присаживается на только что покрашенную скамейку и решает покурить. Дворник, заметив его, начинает гнать из парка.

— Ну, ну… толкайте же меня, толкайте. Толкайте по-настоящему, — нервничая и злясь, кричал Михаил Николаевич.

Не мог я сильно толкнуть Карандаша. Для меня он оставался учителем, уважаемым человеком, и мне было неловко выталкивать его по-настоящему.

На одной из репетиций, после того как я продолжал вежливо подталкивать Карандаша, он вышел из себя. Мимо манежа в этот момент проходил рослый акробат. Михаил Николаевич подозвал его и попросил:

— Ну-ка толкните меня посильнее.

Флегматичный акробат ухмыльнулся, посмотрел спокойно на Михаила Николаевича и так толкнул его, что тот упал. Я ахнул от удивления и думал, что Карандаш обидится. А он спокойно поднялся, отряхнул брюки и сказал ему:

— Спасибо, идите. — А потом обратился ко мне: — Вот видите, Никулин, он не боится. Конечно, так сильно толкать не стоит, но все-таки давайте смелей.

Когда Карандаш окончательно разваливал статую, я, стоя в боковом проходе, выжидал, пока он влезет на пьедестал, опустит до пят белую рубашку, подсунет под рубашку руки, изображая груди у Венеры, и только тогда вбегал в парк. Вбегал, видел обломки статуи и странную Венеру, стоящую на пьедестале. Эта часть клоунады мне тоже никак не удавалась.

— Никулин, надо выдерживать паузы, — сердился Михаил Николаевич. — Публика должна смаковать момент, когда вы беретесь за рубашку. Дайте зрителю отсмеяться, не торопитесь.

Порой казалось, что из меня делают механического робота.

— Никулин, вы не выдерживаете нужных пауз, — без конца повторял Михаил Николаевич, — весь ритм ломаете. Поймите же, это все очень просто. Смотрите (Карандаш начинал показывать), вы подбежали к обломкам. Теперь посмотрите на них и сосчитайте про себя: раз, два, три. Потом поднимайте глаза на меня: раз, два, три, четыре, пять. После этого идите, теперь смотрите на обломки: раз, два; затем — на меня: раз, два, три, четыре, пять. После этого идите, наклоняясь чуть в сторону: влево два шага медленно и вправо четыре шага — побыстрее. Потом подходите ко мне, щупайте край рубашки и про себя считайте: раз, два, три. Сосчитайте и стаскивайте меня. Вот и все. Это же просто. Выучите это, отрепетируйте, поняли?

В душе я протестовал, но на спектакле послушно старался делать так, как просил мастер.

В финале клоунады Карандаш, убегая, лез под скамейку, а я, хватая его за ноги, должен был крепко держать края брюк для того, чтобы Карандаш мог из них легко вылезти. Каждый раз руки у меня в этот момент дрожали. Я никак не мог ухватить брюки за края. Первое время Карандаш долго бился под скамейкой, дожидаясь, пока я своими деревянными руками не стащу с него брюки. Потом за кулисами он долго ругал меня:

— Никулин, поймите, это же финал клоунады! Мне нужно быстро убежать! Раз! Два! Раз, раз, раз (при этом он бил кулаком по своей ладони) — и без штанов убегаю. Из-за плохого, по вашей вине, финала вся клоунада идет насмарку.

Месяца через два, усвоив ритм клоунады и делая почти все автоматически — ощущая себя заводной игрушкой, — я вдруг на одном из представлений почувствовал, что у меня появилось внутреннее оправдание всех пауз и движений, и стало сразу намного легче работать. У моего «деревянного» дворника движения стали естественными.

Раньше Михаил Николаевич часто ставил мне в пример одного акробата, который до этого великолепно делал с ним эту сцену. Теперь же Михаил Николаевич все реже вспоминал о нем.

К нашей с Мишей Шуйдиным работе Карандаш относился ревниво. Когда кто-нибудь из артистов пытался дать нам совет, то Михаил Николаевич выражал свое неудовольствие и непременно напоминал, что слушать мы должны только его и советоваться должны только с ним.

В одной из программ, когда мы работали в Москве, выступали с клоунадой Любимов и Гурский. Кроме клоунады они в прологе исполняли сатирические куплеты «Фонарики». Неожиданно Любимова и Гурского отозвали из Москвы на открытие одного из периферийных цирков. Некому стало петь «Фонарики». Байкалов попросил инспектора манежа Буше срочно организовать репетицию для нас с Мишей.

— Пусть карандашовские хлопцы попробуют, — сказал Байкалов. — Если у них получится прилично, выпустим в прологе.

Карандашу об этом ничего не сказали. Утром репетируем в артистическом фойе, поем, заглядывая в бумажки:

Фонарики, сударики,

Горят себе, горят…

При этом бойко подпрыгиваем. И вдруг видим входящего с собаками Карандаша. Он посмотрел на пианиста, на нас и спросил:

— А это что такое?

Мы прервали репетицию и смущенно ответили:

— Да вот, Михаил Николаевич, репетируем, нас попросили выступить в прологе.

— А меня спросили об этом? — вскипел Карандаш и скомандовал: — а ну-ка марш в гардеробную!

Мы покорно положили листки с текстом в карманы и ушли.

Через час в цирке разразился скандал. Карандаш, оказывается, нашу репетицию воспринял как личное оскорбление, возмутившись тем, что без ведома мастера заняли его учеников-партнеров. Он доказывал Байкалову, что нам рано еще выходить на манеж с исполнением куплетов, что это нас может испортить. У него, Карандаша, свой подход, и он сам знает, что нам можно, а что нельзя…

Так «Фонарики» никто в прологе и не пел. Бывало, Михаил Николаевич придирался по пустякам, из-за мелочей долго и нудно читал нотации. Иногда же он удивлял тем, что спокойно реагировал на значительные промахи в работе.

Так, в дни школьных каникул, когда мы давали по четыре представления ежедневно, Шуйдин в антракте прилег на диван отдохнуть и заснул. Его никто не разбудил, и во втором отделении, в репризе, в конце которой должен появиться Миша, он, естественно, не вышел. Карандаш, не закончив репризы, вне себя от ярости ушел с манежа (публика так и не поняла репризы), потом ходил злой за кулисами и на всех кричал. В гневе Карандаш даже разбил реквизитную тарелку об пол.

Именно в этот момент Миша проснулся и сломя голову кинулся вниз, к манежу, ожидая бури.

— Где вы были? — набросился на него Карандаш.

— Я заснул, — честно признался Шуйдин.

— Ну что же вы, крошка, — неожиданно миролюбиво сказал Михаил Николаевич. — Не надо так больше.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Советский Чаплин – Карандаш (Михаил Румянцев)

Советский Чаплин – Карандаш (Михаил Румянцев) М. Румянцев родился 10 декабря 1901 года в Петербурге в семье, которая не имела никакого отношения к искусству. Однако его родители мечтали, чтобы их сын стал художником, и в 13-летнем возрасте отдали его учиться в

Граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725–1796)

Граф Петр Александрович Румянцев-Задунайский (1725–1796) По преданию, он был внебрачным сыном Петра I. Царь, устроивший свадьбу своего денщика Александра Ивановича Румянцева, будущего генерал-аншефа, со своей же легкомысленной любовницей графиней Марией Андреевной

РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 1725-1796

РУМЯНЦЕВ-ЗАДУНАЙСКИЙ ПЁТР АЛЕКСАНДРОВИЧ 1725-1796 Русский полководец. Генерал-фельдмаршал.Пётр Александрович Румянцев родился в Москве. Получил хорошее домашнее образование и первый военный опыт под руководством отца, генерала А.И. Румянцева — сподвижника Петра I Великого

ЕГОРОВ (Румянцев) Михаил Васильевич

ЕГОРОВ (Румянцев) Михаил Васильевич Майор РККАПодполковник ВС КОНРРодился в 1900 г. в деревне Лапулово Куземской волости Ярославской губернии. Русский. Из крестьян. Беспартийный. В РККА с 1919 г.[131] В июне 1941 г. занимал должность начальника отдела тыла штаба 3-го

Журнал «Проблемы мира и социализма» и его шеф-редактор А.М.Румянцев

Журнал «Проблемы мира и социализма» и его шеф-редактор А.М.Румянцев Мне трудно оценить, какую роль сыграл этот журнал в сплочении и налаживании взаимопонимания в мировом коммунистическом движении. Думаю, положительную, поскольку журнал способствовал торможению

Глава двадцать третья. «ПОЛКОВОДЕЦ РУМЯНЦЕВ»

Глава двадцать третья. «ПОЛКОВОДЕЦ РУМЯНЦЕВ» Немецкой «Цитадели» советские штабы противопоставили сразу две наступательные операции: «Кутузов» — атака левого крыла Западного (генерал В.Д. Соколовский), Брянского (генерал М.М. Попов) и правого крыла Центрального (генерал

ГРАФ РУМЯНЦЕВ

ГРАФ РУМЯНЦЕВ Покровитель Бетанкура Николай Петрович Румянцев родился в 1754 году в семье выдающегося русского полководца Петра Александровича Румянцева-Задунайского. В юные годы учился в Лейденском университете, по окончании его посетил Париж, Женеву, Берлин, Рим,

Операция «Полководец Румянцев»

Операция «Полководец Румянцев» В ходе Курской битвы войска Воронежского фронта приступили к подготовке наступления. Предстояло ввести в действие ранее разработанный план операции «Полководец Румянцев», но с некоторыми уточнениями.В соответствии с этим планом войска

Журнал «Проблемы мира и социализма» и его шеф-редактор А.М. Румянцев

Журнал «Проблемы мира и социализма» и его шеф-редактор А.М. Румянцев Мне трудно оценить, какую роль сыграл этот журнал в сплочении и налаживании взаимопонимания в мировом коммунистическом движении. Думаю, положительную, поскольку журнал способствовал торможению

Г. Румянцев БОЕЦ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ

Г. Румянцев БОЕЦ ПЕРЕДНЕГО КРАЯ Герой Советского СоюзаНиколай Михайлович Мартынов Тарантас быстро мчался по степной дороге, вздымая клубы пыли. Было раннее утро, но в поле уже слышался рокот тракторов, а из поселка ветер доносил тяжелые удары молота. Запахи созревшего

Г. Румянцев ТРУЖЕНИК ВОЙНЫ

Г. Румянцев ТРУЖЕНИК ВОЙНЫ Герой Советского СоюзаНиколай Андреевич Рощин Гвардейская часть, преследуя отступающего врага, с боями подошла к Тиссе.Была темная осенняя ночь. Шел мелкий назойливый дождь. Порывистый холодный ветер швырял в лицо колючие капли