«Четвертый лев моря»

«Четвертый лев моря»

В некоем журнале можно прочитать следующие строки:

«…Очень радовался Крачковский неожиданному открытию. Но сам он не мог в то время углубиться в изучение исторической лоции — был занят другой спешной работой. Решил поручить рукопись одному из своих учеников и руководить им. Вскоре академик пригласил к себе студента Ленинградского университета Теодора Шумовского.

— Теодор, доверяю вам труд огромного значения. Предупреждаю: пота пролить придется много, даже очень много. Но результат такого труда непременно выльется в научный триумф…».

Так не было. Игнатий Юлианович никого не называл по имени, не любил громких слов и никогда не обещал триумфов. Его сотрудники и сами трудились не ради пьедестала почета, но еще более, чем их, его отличали деловитость и необыкновенная скромность; например, он никогда не указывал в печати своей фамилии при упоминании какой-либо из опубликованных им работ и весьма неохотно пользовался местоимением «я», предпочитая, по возможности, его косвенные формы. Напыщенные фразы из журнала напомнили одно газетное сообщение о моей кандидатской защите: оно начиналось телеграммой, будто бы посланной Крачковским в редакцию этой газеты сразу после благоприятного голосования ученого совета; Игнатий Юлианович тогда посмеялся и сказал: «Не надо осуждать журналистов, у них есть свои приемы». Зачем, однако, этот фейерверк, заставляющий читателя с насмешливой улыбкой или откровенным хохотом пробегать «острое» место корреспонденции? Опишите труд ученого без всяких прикрас — и вот вам драматизм и торжество, философия и психология, все, что вам нужно.

* * *

А было вот как. Успевающих старшекурсников университета «прикрепляли» к преподавателям для индивидуальных занятий. В русле этой меры поощрения наша кафедра семитской филологии обратилась к ученому секретарю Института востоковедения Академии наук Хасану Исхаковичу Муратову с просьбой разрешить мне «проходить производственную практику в библиотеке Института под руководством академика И. Ю. Крачковского». Хасан Исхакович написал: «Не возражаю»; Игнатий Юлианович предложил мне, в качестве предмета занятий, изучение техники исследования арабских рукописей. С октября 1936 по май 1937 г. он регулярно и подробно знакомил меня со все новыми и новыми манускриптами нашего академического фонда, одного из богатейших в мире, обращая внимание удивленного студента на малозаметные детали и терпеливо выслушивая его первые самостоятельные, во многом еще незрелые суждения.

На предпоследнем занятии он положил передо мной томик в красном кожаном переплете восточной работы с застежками и узорным тиснением и сказал: «Вот вам для испытания, посмотрим, насколько вы преуспели. Это сборная рукопись, но вы всех помещенных в ней сочинений не трогайте; выберите какое-нибудь одно, разберитесь в нем, насколько сможете, досконально и дней через десять поделитесь со мной своими наблюдениями». В томике было несколько средневековых трактатов на разные темы, написанных по-арабски и по-турецки. Мое внимание привлекли три арабские поэмы некоего Ахмада ибн Маджида — почему? Вероятно, потому, что, испещренные причудливыми географическими названиями, они напоминали образцы классической картографии, которой мне до того пришлось заниматься? И потому, что к стихотворной форме я был неравнодушен с тех пор, как стал разбирать найденный незадолго до того «диван»[20] ширванского поэта? Начались кропотливые разыскания. Удалось установить, что поэмы Ахмада ибн Маджида представляют руководства для плавания в разных частях Индийского океана. О, это уже нечто новое в арабской литературе… Далее, французский исследователь Габриэль Ферран путем скрупулезных исследований пришел к выводу, что Ахмад ибн Маджид был тем самым лоцманом, который провел корабли Васко да Гамы от Африки к Индии. Вот как!.. Восточный мореход был не только виртуозом судовождения в таинственных южных морях, но и крупным теоретиком навигации; однако за четыре с половиной столетия многие из его рукописей пропали; два сохранившихся сборника оказались в Парижской Национальной библиотеке, где долго пребывали в забвении, пока в 1912 году Ферран и его сотрудник, ученейший Годфруа-Демомбин, обнаружив, не извлекли их на рабочий стол… Так, так, дальше…

А я держу в руках том, не побывавший в руках французских ученых, жемчужину ленинградского академического фонда, единственный в мире экземпляр с неизвестными науке сочинениями арабского лоцмана! Этот уник был открыт еще в 20-х годах И. Ю. Крачковским, внимательно следившим за изысканиями Феррана. Четвертый том избранных работ главы нашей арабистической школы указывает на его серьезный и плодотворный интерес к средневековой арабской географии и ее месту в общечеловеческой культуре.

Взволнованный, я побежал к Игнатию Юлиановичу, но он был занят; я снова и снова перечитывал свои лихорадочные записи и смог их несколько «причесать». На десятый день Игнатий Юлианович сам подошел ко мне: он был скрупулезно точен во всех назначаемых им сроках, так же как тщательно выполнял все свои обещания. Выслушав многословный и пылкий монолог о рукописи Ахмада ибн Маджида, Крачковский в сдержанных выражениях одобрил мою работу; когда я сказал, что хочу продолжить занятия этой темой, чтобы впоследствии подготовить критическое издание нашего уника, он задумчиво отвел глаза от рукописи в угол комнаты и проговорил: «Мне кажется, не надо сразу брать на себя решение слишком больших задач; морская литература арабов ведь лишь недавно стала предметом изучения и сама по себе все еще представляет Mare incognitum;[21] если уж вам не хочется бросать штудий в этой области, достаточно пока было бы подготовить предварительное, хотя бы суммарное описание сей, я с вами согласен, весьма и весьма любопытной рукописи».

Так начинался труд, заполнивший — наряду с изучением «дивана» Аррани, о котором речь будет ниже, — мою жизнь в арабистике. Ни мудрый академик, исследовавший множество древних рукописей, ни юный студент, едва прикоснувшийся к науке, не думали ни о «пролитии пота», ни о сладостном громе победных литавр — просто надо было попытаться не спеша, осторожно, собравши воедино всю силу ума, развязать еще один узел востоковедения.

* * *

— Как дела, друг?

Это ученый секретарь академического института Муратов, молодой веселый кандидат наук, тюрколог, встретив меня в коридоре, дружелюбно улыбается, подходит, хлопает по плечу.

— Как работается у нас?

Я смущен этим вниманием ко мне, этим теплом человечности, исходящим от белозубой улыбки и внимательных глаз.

— Ничего, Хасан Исхакович…

— Фу, «ничего»! Ничего — это нуль. Если хорошо, скажи «нормально».

— Нормально дела идут, Хасан Исхакович, — улыбаюсь я в свою очередь.

— Ну вот! Не притесняет тебя никто?

— Да что вы! В Арабском кабинете очень хорошие люди: если о чем спросишь, или что-нибудь надо найти, все помогают…

— Ладно. Так должно быть. Рукописями занимаешься?

— Да, вот мореходные поэмы пятнадцатого века. Знаете это…

— Знаю: лоцмана Васко да Гамы. Крачковский говорил о них Александру Николаевичу,[22] и я там присутствовал. Он и о тебе говорил. Ты давай жми: раскрыть эту рукопись — дело нужное. Только не гордись раньше времени, а работай. У нас первоклассная востоковедная библиотека, уникальное хранилище рукописей — есть где набираться знаний. Но главный фонд, золотой фонд института — люди. Такого созвездия востоковедных светил нет больше нигде: Самойлович, Коковцов, Щербатской, Крачковский, Конрад, Алексеев, Генко, Фрейман… Люди не вечны, а созвездие должно быть всегда. Так что работай, учись, давай…

И я «давал»: в свободные от университетских занятий часы, с усилием отрываясь от рукописи ширванского поэта, приходил в Институт востоковедения и подолгу сидел над рукописью лоцмана Васко да Гамы, разбирая прозаические введения к поэмам.

Хасан Муратов погиб через четыре с небольшим года, защищая Ленинград от фашистских армий.

* * *

Два обстоятельства вызывали у меня досаду в эту весну 1937 года — надвигавшаяся зачетная сессия и близившиеся каникулы: и то, и другое оторвет от работы над поэмами Ахмада ибн Маджида.

21 июня, сдав последний экзамен — он был по курсу академика Мещанинова «Новое учение о языке», — я вышел из факультетского здания, дошел до стрелки Васильевского острова, опустился на скамейку и полной грудью вздохнул: наконец-то! Прожит еще один студенческий год, пройдена еще одна сессия, еще один барьер, я уже пятикурсник! Удалось управиться за десять дней до начала каникул, впереди — отдых в дальней родной Шемахе, долгое, яркое, ароматное лето со всеми его удовольствиями — боже, до чего хороша жизнь!

Бюсты Росси и Кваренги, стоявшие на высоких пьедесталах в сквере против Биржи, четко рисовались по нежному золоту вечернего неба. Я их любил, я к ним привык: они ежедневно провожали меня каменными глазами в университет и обратно — жил я в общежитии на Мытне и на занятия ходил пешком.

Синьор Карло, маэстро Джакомо, как мне поступить с рукописью? Ведь привык я и к этим неровным строчкам вязи, медленно передвигающейся вперед, они — как долгая, увлекающая за собой тропа в неизвестное. И нельзя представить, чтобы целых два с половиной месяца можно было не биться изо дня в день над расшифровкой странных и манящих названий стран и поселений; это же будет какая-то опустошенная жизнь, и ничем другим ее не заполнишь, а потом станешь сожалеть о впустую прожитом времени. Да ведь даже и… ну, скучно, что ли, без этой работы, в которой для тебя… ну, конечно, не все, но многое.

Так чего проще? Надо взять рукопись с собой.

… Единственный в мире экземпляр принесен в общежитие, бережно уложен в чемодан, едет со мной в Закавказье.

Зрелая осторожная дама, моя бывшая сокурсница, — сейчас мы работаем в одном институте — выговаривает мне:

— Зачем об этом писать? Ведь ты поступил нехорошо. Подумай сам, как можно было увозить рукопись, тем более уник?! Ведь это невосстановимо! Украли у тебя чемодан, или поезд потерпел крушение, или случился пожар в доме, где ты жил, — что тогда?

Правильно, мой друг; ты всегда отличалась благоразумием. Надо жить но часам, спать после обеда и не работать ночами, чтобы не повредить здоровью. А я, беспутный, не думал об этом. Вот, не захотел — и уже не смог бы, если и захотеть — отрываться от своей рукописи, взял да и увез. Каюсь — и не жалею о своем давнем проступке: сердцу моему безоглядная увлеченность милее пресного благоразумия. Каждый ли решится ухлопать свой отпуск на работу? А я решился; собственно, тут не было ни вопроса, ни раздумий. Ведь была безоглядная увлеченность; ею жива не только любовь, но часто и наука. Вряд ли Галилей или Менделеев делали свои открытия в наглухо застегнутых вицмундирах.

Молодость не всегда считается со строгими правилами хранения рукописей, которые, конечно, обязательны для всех.

…За лето предварительное описание рукописи морских поэм было составлено полностью. Назавтра после возвращения в Ленинград, радостно здороваясь с Игнатием Юлиановичем, я вручил ему свой новый опус на просмотр.

— Как, уже? — удивился он. — Когда же вы успели?

— Лето было долгое, Игнатий Юлианович.

— Что же, вы никуда не ездили? Не отдыхали?

— Ездил в Шемаху. И рукопись была со мной неотлучно.

Крачковский ахнул. Но выговаривать не стал.

Красный томик и сейчас хранится в рукописном отделе Института востоковедения. Его неизменно показывают иноземным гостям, и те благоговейно рассматривают незатейливый старинный переплет, а иногда и первые строки первой поэмы.

* * *

«Предварительное описание» не задержалось у Игнатия Юлиановича; вскоре оно было принято к печати, и это знаменовало завершение важного периода моей

работы, когда я многому научился, а главное — вошел в курс новой темы, весьма специфической и необычной, которой собирался посвятить и занятия в аспирантуре. До последней было уже рукой подать — всего четыре месяца отделяли нашу группу от защиты университетского диплома. Но здесь обстоятельства сложились так, что лишь в мае 1947 года я смог, тихим воспоминанием празднуя десятилетие начала своей работы над памятной рукописью, продолжить исследование — уже в плане подготовки диссертации. Было это в старом русском городе Боровичи, просекаемом задумчивой красавицей Метой; на грубо сколоченном столе у окна моей комнатки виднелся не бесценный уник, а его фотокопия, и сам я был уже не студентом университета, a Privatgelehrte,[23] которому Крачковский раздобыл договорную работу по линии Института востоковедения. Эта работа отнимала много часов, но я еще в студенческие годы научился выкраивать время для того, чем особенно хотелось заниматься.

Мне представилось, что текст рукописи лоцмана Васко да Гамы, который должен лечь в основу диссертации, лучше всего можно узнать, переписав его своей рукой от слова до слова: только так можно охватить единой мыслью содержание в целом и его составные части, стиль и палеографические особенности. Другие показатели памятника будут выявляться позже, но мере углубления в текст ради точного перевода. За лето были переписаны 1132 стиха поэм и составлены указатели к ним. Осенью начались перевод и комментирование.

* * *

«Софальская: от Малабара и Гуджарата, Синда и Омана к Долгому Берегу и Мадагаскару против него, до земель Занджа и Софалы… Ходил туда, а его хожение есть открытие нового, четвертый после трех львов моря Ахмад сын Маджида».

Ясно: первая поэма описывает морские пути между Индией, Аравией и Африкой. Ведь Малабар — это область на юге индийского побережья, а Гуджарат — северо-западная приморская область. Синд лежит на севере Аравийского моря, его раскаленные земли прильнули к животворящим водам могучего Инда. Оман, в берега которого бьются волны двух широко простершихся заливов, Аденского и Персидского, — океанский форпост Аравии, поморье великого полуострова; здесь кончаются тропы гигантской пустыни, идущей на юг из-под Сирин и Ирака. Так, называя географические точки, последовательно расположенные в направлении против часовой стрелки, арабский лоцман очерчивает восточные границы описываемого им района. Западный рубеж продолжает направление движения: именем «Долгий Берег» арабы обозначили африканское побережье Индийского океана, а идя от него на восток, они, преодолев Мозамбикский пролив, вставали на якорь у Мадагаскара; приморская территория Зандж южнее Сомали и древний район золотодобычи в районе Замбези — Софала — упомянуты лишь в целях детализации. Таково плавное, почти смыкающееся кольцо, в котором заключено действие первой поэмы. Хорошо. А вот «…четвертый после трех львов моря»… Что это? Почему четвертый?… Оставим пока самого автора, посмотрим еще раз (который уже раз!) начало второй поэмы.

Страница из рукописи трех лоций Ахмада ибн Маджида.

Страница из ленинградского уника — рукописи трех лоций Ахмада ибн Маджида. Рукопись хранится в Ленинградском отделении Института востоковедения Академии наук СССР.

«Малаккская: от берегов Индии до берегов Цейлона, Никобарских островов, Сиама и Суматры, Малакки и Явы. Описание того, что заключают в себе восток и юг, Тайвань и Китай, до предела вулканических скал, вздымающихся над мир обходящим морем. Это поэма четвертого после трех львов моря Ахмада сына Маджида. Бог да взыщет его Своею милостью, равно как всех мусульман!».

Это уже Бенгальский залив, индонезийская акватория, Южно- и Восточно-Китайское море… Вот куда ходил арабский кормчий, родившийся в оманской гавани Джульфар, «мавр из Гуджарата», как называли его португальские хронисты следующего — шестнадцатого века! Такой размах путешествий дает основание полагать… Но подождем с выводами, под них нужно подводить более широкую основу. А надо обратить внимание… да, да, надо, ведь вот опять «четвертый после трех», значит, не случайно это выражение. А в третьей поэме, дай бог вспомнить, что там?

«Эта поэма описывает измерение звезд и течение Великого моря от Адена до Джидды. Сказал ее паломник в преславную Мекку и осиянную Медину, четвертый лев моря, звезда веры, сокрушающая воинство сатаны, Ахмад сын Маджида, помилуй его, Боже!»

Как и при первом, десять лет назад, знакомстве с рукописью, я разочарован: чудились океанские волны, а тут «провинциальная», местного значения, акватория Красного моря, названного претенциозно «Великим»! Аден — Джидда, путь мусульманских пилигримов, отсюда и «паломник в преславную Мекку и осиянную Медину»… Но вновь «четвертый лев моря», что же, наконец, это значит?

Старые мои конспекты, драгоценные конспекты скудной литературы вопроса, не сохранились — у бурного вихря пережитых событий спроси, где они? Надо начинать проработку сызнова, надо ехать в Ленинград. Только ненадолго…

* * *

На вокзале, выйдя из вагона, — к телефону:

— Игнатий Юлианович…

— A-а, здравствуйте! Рад вас слышать. Давно приехали?

— Только что. Можно мне к вам сегодня?

— Пожалуйте. Вечером, в семь часов. Удобно вам?

Конечно. Спасибо, Игнатий Юлианович.

И снова родная Университетская набережная, Румянцевский сквер, сфинксы. Неширокий двор старого академического дома, лестница, пробегаемая одним махом, дверь с именной дощечкой. И снова глядят в душу внимательные глаза на постаревшем лице.

— Так вы сюда по морские делам… Надолго?

— На три дня, Игнатий Юлианович, больше нельзя.

— Понимаю. У вас ко мне есть вопросы?

— Вопросы вообще накопились, но я сперва хочу попробовать решить их сам.

— Похвально. Однако помните, что поскольку вы работаете на отшибе, какая-то книжная новинка по вашей части может пройти мимо вас, и тут я готов остановить в нужный момент ваше внимание на том или ином полезном опусе, а может быть и подать совет в час ваших сомнений, насколько, конечно, хватит моих сил…

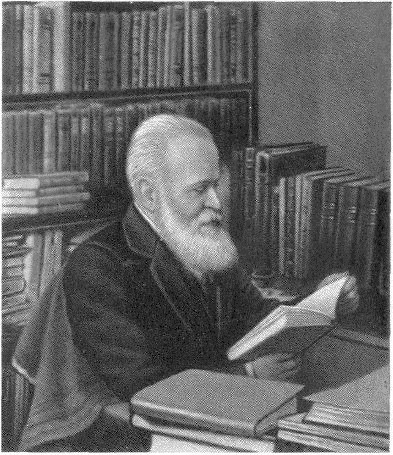

И. Ю. Крачковский за работой.

И. Ю. Крачковский за работой в домашнем кабинете. Редкий снимок первых послевоенных лет.

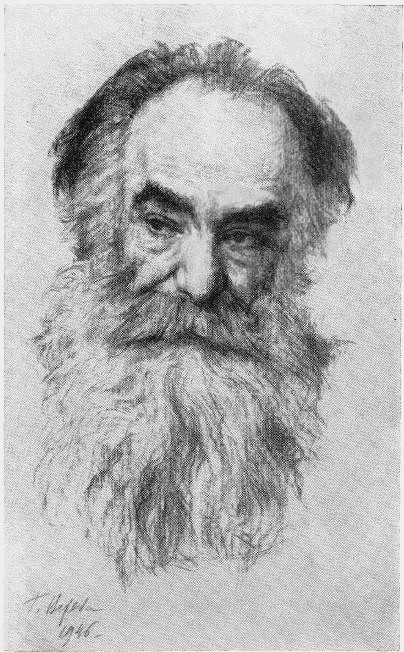

Андрей Петрович Ковалевский (1895–1969).

А. П. Ковалевский в период завершения работы над докторской диссертацией о путешествии Ибн Фадлана из Багдада на Волгу в X в. (1948–1949 гг.).

Иосиф Абгарович Орбели (1887–1961).

И. А. Орбели. С портрета работы худ. Г. С. Верейского. (Творческий вариант, хранящийся в частном собрании).

— Игнатий Юлианович, у кого еще столько сил?

— Ну, комплиментов говорить не надо, это лишнее. Скажите-ка лучше, что же, выясняется что-нибудь более или менее стоящее из этих лоций?

— Да, Игнатий Юлианович, вот, например, ведь как интересно, что…

И я увлеченно, забывая смотреть на часы, стал рассказывать о своих первых наблюдениях над текстом. Крачковский слушал, не перебивая.

— Это так поразительно, Игнатий Юлианович… Ведь нельзя было ждать, чтобы в пятнадцатом веке… Эта прециозность вычислений по звездам… Ареал морских путешествий… Устойчивая терминология… Отсюда следует…

И тут он остановил меня пристальным взглядом, перед которым я по-студенчески робел.

— Отсюда следует, прежде всего: не увлекайтесь. Все то, что вы говорите, интересно, и я далек от мысли недооценивать значение рукописи Ибн Маджида. Однако нужно опасаться скоропалительных выводов, тем более что ваша область — это почти нетронутый пласт арабистики. Проверяйте себя — неустанно, строго и не спеша. Увлеченность новооткрытыми арабскими источниками мореходной книги турок — вы знаете, о чем я говорю, — внушила Габриэлю Феррану его несправедливый, уничижительный отзыв о труде стамбульского адмирала. А ведь это Ферран! Что же, посмотрим, насколько серьезно вы сможете обосновать свои восторги в диссертации… И раз уж мы вспомнили Феррана, хочу вам посоветовать: сверяйтесь почаще с его работами, он ведь отдал много лет изучению вашего автора…

— К сожалению, он не успел критически издать ни одной лоции…

— Что делать, все мы смертны. Вот и Юшманов, сколько бы он мог еще создать — я не имею в виду листажа, конечно, ведь он писал крайне лаконично, и в этом одна из его заслуг; действительно, для того, чтобы вкладывать в малые формы столь значительное научное содержание, надо быть большим мастером… Так много было ему дано, так интенсивно он работал и столько было у него новых замыслов… А сгорел, истаял, как свеча…

Голос Крачковского дрогнул, он отвернулся к окну.

— Не верится, что нет уже Николая Владимировича, — тихо отозвался я. — И никогда не думалось, чтобы он, такой жизнерадостный и не болевший, то есть, я хочу сказать, не пропускавший ни одного своего занятия с нами, вдруг…

— Вы, я слышал, потеряли юшмановскую «Грамматику»? — спросил Игнатий Юлианович.

— Да, такое несчастье! Зашел в мастерскую с книжкой в руках. Снимая часы, чтобы отдать в ремонт, положил ее на прилавок. Часы починили, я вышел на улицу, и вдруг как ожгло: арабскую грамматику оставил! Мигом вернулся, а ее и след простыл, и никто не видел, куда исчезла. Как молнией спалило! Она случайно сохранилась от студенческих лет, другой, конечно, уже не достать: тираж — одна тысяча, а напечатана двадцать лет назад…

Крачковский встал и, сняв с полки книгу, протянул ее мне.

— Возьмите вот. Каким-то чудом застрял у меня этот лишний экземпляр, совсем новый, даже еще не разрезанный. Должно быть, как редактору, мне когда-то дали несколько добавочных…

Я перечитывал заглавие на темносерой обложке: «Н. В. Юшманов. Грамматика литературного арабского языка» — и не верил своим глазам.

— Спасибо, Игнатий Юлианович.

Этих простых слов было достаточно: он не любил излияний.

— «Зачем я сюда приходил? — думал я, выйдя от Крачковского. — Не за грамматикой же, и вопросов у меня к нему сегодня не было… А приходил затем, чтобы… Да, мне нужно хотя бы время от времени… видеть и слышать его и знать, что этот человек еще есть на земле… Ведь после каждой встречи с ним чувствуешь на себе крылья и весь освежаешься… А без этого и дела не двинешь… Или двинешь? Нет. Вот, ведь и строг, всегда чувствуется, как это называется в Коране… „Барзах“… Да, „барзах“, непреодолимая преграда меж двумя морями, чтобы они не слились… Ну, может быть, не такой уж абсолютный рубеж, но во всяком случае определенная грань, создаваемая всеобщим уважением, пиететом, она удерживает всех на почтительном расстоянии… С ним не посмеешься запросто, не побалагуришь, как, бывало, с Николаем Владимировичем… Но разве я не чтил Юшманова, разве не окутано его имя в моих воспоминаниях ореолом высокой и чистой святости? Вероятно, дело тут в разнице темпераментов — и, конечно, в том, что внешне, за пределами науки, Крачковский и Юшманов прожили разную жизнь и поэтому неодинаковы были многие из ощущений, приносивших им внутреннюю гармонию… Строг Игнатий Юлианович… Но и добр и сердечен — не ради позы и эффекта, а велением своей натуры. Ты делаешь свои дела, а он в это время думает, как тебе помочь, и помогает, и смущается от слов благодарности. Чистый он, тянет к нему…».

Назавтра — в Публичку, в Библиотеку Академии наук, в читальный зал Института востоковедения. Считанные дни пребывания на брегах Невы расписаны по часам… Конспекты росли. Кое-какие книги, взятые старыми товарищами на свои абонементы, отбыли со мною на брега Меты до следующего приезда.

* * *

«В течение моего пятимесячного пребывания в Басре, длившегося до наступления муссона, а затем во время трехмесячной переправы моей из Басры в Индию в период от начала [месяца] шабана до окончания шавваля, таким образом, на протяжении полных восьми месяцев, я не упускал ни мгновения, чтобы не беседовать, днем и ночью, на морские темы с находившимися на борту лоцманами и моряками. Так я узнал, как давние кормчие из Хурмуза и Хиндустана — Лайс сын Кахлана, Мухаммад сын Шазана и Сахл сын Абана — когда-то плавали по Индийскому океану. Но я еще собрал и книги, составленные современными мореходами, такими как Ахмад сын Маджида из Джульфара в Омане и Сулайман сын Ахмада из города Шихр в [южноаравийской] области Джурз, — таковы трактаты „Пользы“, „Содержащая“, „Дар мужам“, „Путь“, „Ожерелье солнц“ — и основательно изучил каждую из них. Ибо, в самом деле, чрезвычайно трудно было плавать без них в Индийском океане: капитаны, коменданты и матросы, не искушенные в таком плавании, постоянно испытывали потребность в лоции, так как им нехватало необходимых знаний. Я почел своими, по меньшей мере, долгом и обязанностью извлечь из упомянутых книг лучшее, чтобы перевести и, таким образом, составить хорошую книгу, так, чтобы те, кто захотели бы получить от нее указание, достигли своей цели, не испытывая нужды в какой-либо другой лоции и не ища в сей науки. В этих видах, вверившись помощи божьей и призывая покровительство высокого пророка и святыни блистающей, я со всей страстью, сердцем и разумом приступил к переводу, а также присовокупил некоторые полезные указания и в короткое время, при содействии Всевышнего, свершил это переложение. Так как лежащая перед нами книга заключает в себе все удивительные явления мореходства, озаглавлена она „Заключающей в себе“. Просим, дабы дружелюбные читатели пожелали исправить встреченные ошибки и недосмотры пером прощения, и надеемся, что те, кто извлекут из этого труда пользу на море, вспомнят о нас, призывая благословение».

Так начал свой труд 1554 г., энциклопедию мореходных знаний, турецкий адмирал Сиди Али ибн Хусейн Челеби, известный на берегах Босфора, кроме того, как незаурядный поэт Катиб-и Рум, Этот широко образованный человек, которого неровная судьба сделала сподвижником османского правителя Алжира — знаменитого Хайреддина Барбароссы — и приближенным султана Сулаймана, интересовался и звездным небом: он перевел на турецкий язык астрономический трактат Али Кушчи, близкого помощника Улуг-бека; по странному совпадению, работа была закончена в 1549 г., когда минуло ровно сто лет со дня гибели во дворе безвестного караван-сарая великого среднеазиатского ученого. В 1553 г. Сиди Али получил веление султана отвести пятнадцать галер турецко-египетского флота из Басры, где они были заперты португальскими кораблями, в Суэц. В момент прорыва блокады португальцы дали бой, и страшный пятисуточный шторм пришел к ним в союзники; яростные волны Аравийского моря выбросили на гуджаратский берег в северо-западной Индии адмирала и немногих спасшихся его спутников на девяти чудом уцелевших галерах. Али Реис[24] был не только образованным, но и мужественным человеком: еще не зная, что ждет его при стамбульском дворе после только что перенесенной катастрофы, он смог собрать оставшиеся силы для создания сложного энциклопедического труда, о котором только что говорилось, и успешно справился с этой задачей.

Книга турецкого адмирала была первым документом, в котором имя арабского лоцмана Ахмада ибн Маджида предстало перед европейской наукой. Никто, однако, и прежде всего австрийский ориенталист Хаммер-Пургшталь, издавший в 30-х гг. прошлого века фрагменты энциклопедии Челеби, не придавали этой ссылке значения: арабские источники, о которых говорится в предисловии, считались безвозвратно утерянными. Понадобилось восемь десятилетий для того, чтобы в результате случайной находки этих источников в фонде Национальной библиотеки Парижа личность мореплавателя из Джульфара стала, благодаря скрупулезным исследованиям Феррана, приобретать все более живые черты. Идя от этих исследований, я с тем большим интересом прочитал имя «Ахмад ибн Маджид» в турецком своде: это и позволило до конца оценить подвиг французского ученого и, главное, пополнило сумму моих знаний об избранном авторе. Громка, оказывается, была его посмертная слава, вхожи были его слова в чужие души и всхожи мысли. С гордостью за давно прошедшего по земле человека, чей образ сопровождал меня уже десять лет, я перечитывал отзыв стамбульского адмирала-энциклопедиста о нем: «искатель правды среди мореплавателей, наиболее заслуживающий доверия из лоцманов и моряков западной Индии в прошлом и нынешнем веках». Мужество Челеби продолжало жить: он не только открыто назвал свои источники — далеко не все восточные писатели той поры были достаточно щепетильны в этом отношении, — но и воздал должное человеку, ранее него прошедшему трудный путь создателя долговечных руководств по навигации при несовершенных средствах.

Однако Ахмад ибн Маджид — это уже четвертый «лев моря». Кто же три его славных предшественника? Не эти ли «давние кормчие из Хурмуза и Хиндустана», Лайс ибн Кахлан, Мухаммад ибн Шазан и Сахл ибн Абан, которых первыми поминает Сиди Али Челеби?

Низко склонившись над столом — в подвальной каморке смеркалось рано, а свет в Боровичах давали только с восьми часов вечера, я продолжал читать свои конспекты. За текстом предисловия Сиди Али к его энциклопедии шла запись проработки главного труда Ахмада ибн Маджида, сделанная в ленинградской Публичной библиотеке, где хранился единственный тогда в нашей стране экземпляр факсимильного издания работ арабского морехода. Турецкий адмирал хорошо знал крупнейшее сочинение знаменитого предтечи и в предисловии к своей «Заключающей в себе» обозначил его кратко и точно: «Пользы»; в авторской рукописи оно называется «Книга польз в рассуждении основ и правил морской науки». Открывает книгу глава об истории мореплавания, и здесь… Да, больше искать не нужно — впрочем, и негде, — вот ответ на давно возникший вопрос.

«В это время…

(Автор говорит о XII веке; еще правят мусульманской державой „сыны Аббаса“, Аббасиды, со столицей в Багдаде).

… жили три известных человека: Мухаммад сын Шазана, Сахл сын Абана и Лайс сын Кахлана… Они занимались сочинением путеводителя, имеющего начало: „Воистину, мы открыли тебе…“ Нет в нем ни стихотворного изложения для удобства запоминания, ни внутренней связи, ни законченности, ни достоверности, в нем добавишь и убавишь. Они излагали чужое, а не добытое своим опытом: по морю плавали только в Персидском заливе… а про всякий берег расспрашивали его жителей и записывали это.

…Большая часть их науки была посвящена особенностям побережий и прибрежного плавания, главным образом под ветром[25] и в Китае. Описанные ими гавани и города исчезли, имена местностей изменились до неузнаваемости и сейчас их наука не приносит пользы ничем, что имело бы достоверность. А делают это наши знания и открытия, заключенные в сей книге, ибо… ничто в них не противоречит опыту.

Преемник начинает оттуда, куда дошел предтеча. И мы почтили их науку и сочиненье, прославили их способность — да осенит их милость божья! — сказав: „Я — четвертый после Трех“. Четвертый — но часто в той науке об открытом море, которую мы создали первыми, один листок описания по своей убедительности, достоверности и полезности, способности верно водить суда и указывать им путь стоит большей части того, что они сочинили.

…Эти трое… сочинители, не испытатели. Я не знаю им четвертого, кроме себя. Я почтил их, сказав, что являюсь четвертым за ними, ибо они опережают меня лишь во времени. После моей смерти придет час, когда люди оценят каждого из нас».

Мухаммад ибн Шазан.

Сахл ибн Абан.

Лайс ибн Кахлан.

Ахмад ибн Маджид.

Четыре «льва моря», изошедших в первый раз из раскаленных аравийских пустынь, чтобы покорять строптивую стихию вод; во второй раз — из давно забытых рукописей, чтобы внушить сомнение в безупречности традиционной концепции, считавшей арабов исключительно «сынами пустыни». Ахмад ибн Маджид был по натуре поэтом: имя его непосредственного предшественника Лайс, означающее по-арабски «лев», дало ему яркий образ.

* * *

13 июля 1944.

Дорогой Шумовский!… Еще в начале полугодия, узнав Ваш адрес от Василия Васильевича,[26] я написал Вам, но очевидно послание не дошло по назначению. Очень хотелось бы узнать про ваше житье…

Ваш И. Крачковский.

5 сентября 1944.

Дорогой Теодор Адамович!

…Очень рад был узнать о Вашей жизни, которая теперь представляется мне яснее; кое-какие сведения доходили до меня раньше, но случайно.

… У меня до сих пор хранятся набранные гранки Вашей «Картографии», которые со временем послужат основой, ин шаа ллах,[27] «второго» издания. В моей печатающейся книжке «Над арабскими рукописями…» (единственном дельном результате моей эвакуации) Вы увидите упоминание и Вашего Ибн Маджида.

Ввиду всяких жилищных сложностей едва ли стоит Вам сразу стремиться в Ленинград. Может быть, Вы напишете в виде пробного шара… о возможности получить для Вас работу в Институте рукописей Узбекской Ак. наук. Я, со своей стороны, буду думать о других путях возврата к арабистике, ибо она Вас ждет и Вы от нее не уйдете…

Ваш И. Крачковский.

10 ноября 1944.

Дорогой Т. А.,

Ваше письмо от начала октября получил благополучно; утешило оно меня известием, что книга «Культура Испании» дошла. Это дает мне повод направить Вам (через несколько дней) другую книжку — В. Ф. Шишмарева, по случайному совпадению из области тех же Ваших испанских штудий, о которых Вы упоминаете. Надеюсь, что она тоже до Вас дойдет и доставит Вам некоторое развлечение. По Вашим делам некоторые шаги предпринимаю систематически в разных направлениях; может быть, в конце концов что-либо и выйдет…

Ваш И. Крачковский.

24 января 1945.

Дорогой Т. А.,

Ваше письмо от 28 декабря получил с неделю тому назад и на днях послал Вам телеграмму с вопросами, так как ректору Университета понадобились некоторые сведения, которых я не мог сообщить. Надеюсь, она до Вас дошла… Думаю, что в конце концов удастся Вас куда-нибудь устроить…

Ваш И. Крачковский.

1 мая 1945.

Дорогой Т. А.,

Ваше письмо от 5 марта… я получил 20 апреля. Тогда же отправил случайно попавшиеся мне сочинения Жуковского, среди которых имеется Рустем и Зохраб. Не знаю, в какой мере это Вам пригодится, но надеюсь, что книжка до Вас дойдет и немного развлечет. Я как-то в прошлом году перечитывал опять работу А. Н. Веселовского о Жуковском и опять с прежним удовольствием. Для Рустема и Зохраба, будь Вы здесь, я бы попросту дал Вам перевод сербский Байрактаревича, крупного ориенталиста, лучший, по-моему, перевод с подлинника стихами…

… В феврале скоропостижно скончался от паралича сердца А. П. Рифтин… Из Ваших сокурсников… Гринберг убит на войне в самом начале.

… Старайтесь… быть здоровым: будем думать, что постепенно прочее наладится.

Ваш И. Крачковский.

26 ноября 1945.

Дорогой Т. А.,

я уже телеграфировал Вам, что обращение от Института [об откомандировании меня в академическую аспирантуру, — Т. Ш.] направлено с моим отзывом, и теперь посылаю черновики…

… В Университете в этом году часов у меня немного — шесть, но как-то выходит, что подготовка занимает порядочно часов. В этом, конечно, я сам виноват. Читаю два курса — введение и историю [арабской] литературы, постепенно они превратились у меня совсем не в то, что было в Ваше время. Введение хотел в этом году передать по старой памяти Юшманову, но он все хворает и может вести занятия только на дому с одним-двумя слушателями.

… Стараюсь устраивать систематически одну субботу заседания Кафедры, другую — [Арабского] Кабинета [Института востоковедения]. Народ в общем ходит, но с докладами приходится отдуваться главным образом мне. Мои младшие коллеги как-то тяжелы на подъем.

… Будьте же здравы и старайтесь продержаться.[28]

Ваш И. Крачковский.

7 апреля 1946.

Дорогой Т. А.,

… мы со Струве направили писание на имя Филиппова. Если результаты его будут таковы же, как предшествующих, будем искать каких-либо дальнейших путей в Москве.

… Получил Ваше поздравительное послание от 4 марта. Вы правы и память на даты у Вас хорошая: по официальным данным я появился на свет 4 марта по старому, 16-го — по-новому стилю. Правы Вы и в том отношении, что избран я в Академию 9 ноября 1921 года… Всякие даты я люблю и чужие юбилеи тоже, но своих терпеть не могу, о чем прошу всех всегда помнить; такова уж моя идиосинкразия…

… Позавчера хоронили на Шуваловском кладбище Н. В. Юшманова, умершего 2 апреля. Доконали его астма и эмфизема легких, особенно усилившиеся после эвакуации и пребывания в Алма-Ате, горный климат которой вообще плох для «сердечников». Последние полгода он явно сходил на нет, совсем не мог выходить из дому и вел только очень мало занятий с двумя студентами…

Ваш И. Крачковский.

14 февраля 1947.

Дорогой Т. А

… радуюсь, что Ваша работа… двинулась… Думаю, что работа над переводами специального содержания будет Вам полезна, и с интересом со временем их просмотрю…

… Просмотрел диссертацию [О. П.] Петровой о японском флоте и вижу, что Вам будет полезно использовать ее библиографию работ о морской терминологии…

И. Кр.

9 апреля 1947.

Дорогой Т. А.,

… радуюсь, что Вы, в меру боровичских возможностей, преуспеваете в трудах. Благодарю Вас за приветствие ко дню рождения, которое я обыкновенно отмечаю только мыслями о датах…

… Вчера получил из отдела кадров Академии предложение представить «развернутые» отзывы касательно Старковой, Ковалевского, Писаревского[29] и Вас. Последнего не понимаю: с одной стороны, можно человека не утверждать [в аспирантуре] и денег ему не платить, а отзывы уже писать. Займусь этим делом, ин шаа ллах, в воскресенье…

Ваш И. Крачковский.

17 июня 1947.

… Очень рекомендую приложить все усилия к тому, чтобы отдохнуть и несколько восстановить силы, ибо зима, как всегда, будет хлопотливая и требующая энергии..

Ваш И. Крачковский.

7 июля 1947.

…хотя искусство отдыха великое и сложное дело, но надеюсь, что и кустарный путем Вы сможете в этом предприятии достичь должных результатов…

Ваш И. Крачковский.

4 декабря 1947.

Дорогой Т. А.,

очень благодарю Вас за письмо от 1 декабря с добрыми словами и пожеланиями по моему адресу. Надеюсь, что я выправлюсь и дойду до какого-то нормального уровня, которого все еще достичь не могу. Позавчера меня опять смотрела компания знаменитостей и повторила приблизительно то же, что мне говорят весь ноябрь. Катастрофического в моем состоянии ничего нет, но нужна большая осторожность…

… С завершением работы, как и раньше, советую не очень торопиться — материалы такого рода требуют всегда значительных сроков. К защите считаю нужным иметь во всяком случае текст, ибо он основа всего (конечно, в достаточно критическом и обоснованном издании). Текст остается навсегда, перевод может постепенно улучшаться, а исследование, строго говоря, самая неустойчивая часть. Если бы моя власть, я бы всех аспирантов пропускал бы через подготовку какого-нибудь критического издания. В данном же случае без текста теряется 9/10 значения. Конечно, все это с моей точки зрения. [Ахмада] ибн Маджида, конечно, полезно пропагандировать среди нашей географическо-морской публики, и будет хорошо, если напишете о нем статью. Показательно, что в книжке Кунина о Васко да Гаме о нем нет ни слова…

Ваш И. Крачковский.

28 декабря 1947.

Дорогой Т. А.,

… Вашу статью видел в № 5 «Известий» Географического общества… Относительно перепечатки [диссертации] на машинке можно придумать такой исход. Если Вы разыщете машинистку и бумагу, то я берусь оплатить то и другое…

Ваш И. Крачковский.

29 января 1948.

… получил сегодня Ваше письмо и очень рад, что «Аида» Вас не разочаровала. Я слыхал ее, конечно, не с такими голосами, как теперь, и до сих пор не могу забыть некоторых италианцев, отчего, за отсутствием Фигнера и Собинова, почти не могу слышать современных теноров…

… Всего хорошего — не хворайте.

Ваш И. Крачковский.

Жизнь сложна.

Когда становилось трудно работать над диссертацией или от внешних невзгод просыпалась давняя усталость и опускались руки, я перечитывал письма Игнатия Юлиановича. Они целили и вдохновляли. Подробные, обстоятельные, когда он только успевал их писать…

* * *

Говорят: «на ловца и зверь бежит». Применительно к работе над рукописями это не всегда верно. Как долго и упорно я ни разыскивал сторонние свидетельства о ширванском поэте Аррани, чей сборник в чудом сохранившемся единственном экземпляре когда-то попал в мои руки, поиски пока ни к чему не привели. Конечно, трудно предполагать, чтобы среди осторожных писателей средневековья мог легко отыскаться тот, кто безбоязненно решился бы восстанавливать в памяти подданных восточного монарха печальную повесть об опальном царедворце и публичной казни его вдохновенных творений велением шаха; в условиях антагонистического общества, взрастающего на кастрации мысли, все, что расковано, — рисковано, и смельчаку грозила бы возможность до конца разделить участь того, о ком он писал. Может быть, в таких расправах и погибли многие — или немногие — документы истории Аррани?… С другой стороны, примеры «Слова о полку Игореве» и «Витязя в тигровой шкуре», в конце концов даже Шекспира говорят о том, что наш случай — не единичный и, следовательно, не сверхъестественней. Но… «Но сердцу хочется надеяться на что-то лучшее вдали…» И поиски продолжаются. Наоборот, при переводе лоций современника Аррани — Ахмада ибн Маджида — меня ждал неожиданный успех, заставивший по-новому взглянуть на забытую рукопись.

Работая над ней, я был готов, конечно, к открытиям и хотел их — иначе к чему изнурительный труд филолога, требующий величайшей сосредоточенности и самоотречения? Сама мысль о том, что передо мной лежит уникальный памятник неизученного жанра арабской литературы, созданный выдающимся мастером, заставляла смотреть на каждую фразу текста как на откровение и искать в ней глубокий смысл. Слово «осторожность» голосом Игнатия Юлиановича постоянно звучало в моих ушах, но и на четвертом десятке лет человеку еще свойственно увлекаться и рваться в неведомое с большим пылом, чем это разрешают строгие заповеди науки. Я по многу раз перечитывал подробные описания фарватеров и признаков близкой суши в океане, таблицы звездных высот и морских глубин, стараясь составить себе реальную картину и, более того, одновременно начав строить теорию и ища ей все новых подтверждений. Некоторые ее положения, как показало время, оказались чересчур поспешными и решительными, но основное ядро вошло в основание будущей концепции. Новое лоно деятельности «сынов пустыни», новый аспект истории арабского халифата, его экономики и культуры, целый новый мир, качественно отличающийся от того, который известен традиционной науке и признан ею… Это звучало сильно.

Однако… да, как это ни сильно, ни заманчиво, но работа, исходящая всего из тысячи с небольшим строк стихотворного текста, могла быть не более чем кандидатской. Почему? Потому что с неширокого основания нельзя взметнуться слишком высокому столпу — он рухнет под напором ветра даже средних баллов или в силу собственной тяжести; иначе говоря, сколь чарующими слух и услаждающими душу ни были бы выводы исследования, проработка материала трех сравнительно небольших лоций еще не дает права предлагать обязательные рекомендации и говорить о перевороте в науке. Выводы на стадии первой ученой степени должны быть подчеркнуто скромными, осторожными, осмотрительными, уместно даже сказать — робкими: ведь вы исходите из уважения к тому, что уже достигнуто в науке. Завтрашний кандидат еще не утверждает непререкаемо: «это было так и не могло быть иначе»; эти слова он скажет лишь подойдя к степени доктора, когда в пользу его выводов будет свидетельствовать громадный, тщательно проработанный им материал; пока он лишь, радостно удивляясь, говорит: «смотрите, а ведь могло быть вот как, а не так, как думали до сих пор. Вот этот материал, пусть небольшой, но неоспоримый, позволяет увидеть то, чего не видели раньше, и, право же, этим стоит заняться глубже, проверить все эти исключительно интересные выводы на большем количестве случаев». Он утверждает еще не необходимость, а возможность иного подхода, иного толкования, иного понимания того, что казалось уже навсегда решенным.

Было время, когда я забыл это золотое правило, — вернее, оно отступило в тень перед сильным возбуждением, которое я испытал, нежданно прочитав в первой лоции следующие строки:

Пришли в Каликут франки в девятьсот шестом году.[30]

Там продавали, покупали и подкупали, владели и притесняли.

Прибыла с ними ненависть к исламу! И люди стали в страхе и заботе.

Земля мекканская стала отрезанной от владений заморина и Гвардафуй был прегражден для странствующих.

…Это франк, покоривший западные земли и от кого зависел подвластный ему Андалус.[31]

О Восточной Африке:

Прошли здесь в девятисотом году[32] корабли франков, брат.

Они шли здесь полных два года и явно поворачивали к Индии.

… По этому пути франки вернулись из своей Индии в Зандж,[33]

А затем, в девятьсот шестом году, снова прибыли в Индию.

Приобрели там дома, поселились, опирались на заморина.

Сомневались люди насчет них — этого мудреца или того вора безумного.

А они чеканили монету посреди порта Каликут.

Когда бы ведать мне, что от них будет! Люди поражались их делам…

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Четвертый урок

Четвертый урок Наконец, после всех разговоров, Маргарет повела Эдди назад, в маленькую круглую комнату. Она села на табурет и сплела пальцы. Повернулась к зеркалу, и Эдди увидел в нем ее отражение. Ее, но не свое собственное.— Это место, где невеста ожидает начала

17. «У моря, у тихого моря…»

17. «У моря, у тихого моря…» У моря, у тихого моря, Одни мы бродили с тобой, Любуясь счастливою ночью, Любуясь безмолвной луной. У моря, у тихого моря, В тот светлый, таинственный час, Над нами любовь молодая На крыльях беззвучных неслась… То время далёко, далёко, И ты от

Случай четвертый

Случай четвертый В этом обнадеженном, даже несколько расслабленном состоянии Иван Иванович подъехал на такси к стеклянным дверям одного очень сложного учреждения, что обосновалось в самом центре Столицы, в позабывшем сменить старое название переулке.Учреждение это

Сон четвертый

Сон четвертый Осень 1990 г. 25 сентября внезапно и трагически умер мой муж в связи с самоубийством его сына от первого брака. Я переживаю случившееся бесконечно тяжело, ставлю цветы перед большим портретом мужа (И.И.), подолгу говорю с ним. О чем? Не знаю. Засыпаю под утро. Во сне

Год четвертый

Год четвертый Отношение Гитлера к Аденауэру и Гёрделеру — Дориан Грей — Риббентроп и ответственность за войну — Парижские встречи с Вламником, Майолем и Кокто — Гитлер: о подавлении мятежей — Порванные рубашки — Депрессия — Утренний инцидент с Гессом — Поездка в

«ЧЕТВЕРТЫЙ»

«ЧЕТВЕРТЫЙ»

Четвертый

Четвертый Прошел еще год, и опять они не приехали, да и вообще любые мастер-классы у нас стали редкостью. И не могу объяснить почему, но как-то в декабре, может, случайная рождественская песня навеяла, может, еще что, но я вдруг вспомнила о них, пожалела, что не приехали, и

май 14 Четвертый

май 14 Четвертый Кажется, еще не так давно играли «Женитьбу». Дело было на втором курсе. Я лежал на диване и разглядывал седой волос, а сзади он подкрадывался: «Ну, ничего, пошутил...» Миша Давыдов Кочкарева играл лучше, чем я Подколесина. Первая сцена с Женей Конюшковым —

3. Третий и четвертый

3. Третий и четвертый Прежде всего Нойсу и Муру необходимо было найти директора по производству. Эта должность предполагает ответственность за разработку новых продуктов в срок и в пределах заданной себестоимости. Только сбыт, маркетинг и крупномасштабная стратегия не

"ЧЕТВЕРТЫЙ"

"ЧЕТВЕРТЫЙ" Этот фильм режиссёра А. Столпера по пьесе К. Симонова был поставлен на "Мосфильме" и, казалось бы, к теме нашего рассказа отношения не имеет, хотя Высоцкий и сыграл там главную роль. И всё-таки несколько слов об этом фильме сказать нужно, поскольку, судя по

Четвёртый роман

Четвёртый роман Казалось бы, после романа «Обрыв» Гончаров более не должен думать о творчестве. Ведь в «Обрыв» уложилось всё: вера, надежда, любовь, наконец, и Россия. В самом деле, романист не написал больше ничего крупного: так, мелочи, вроде «Слуг старого века»,

Четвертый год

Четвертый год Толстой утверждает: "Есть и всегда было у всех людей, находящихся в обладании своих духовных сил, нечто такое, что они считают святым, и чего не могут уступить ни за что, и во имя чего они готовы перенести лишения, страдания и даже смерть; есть нечто духовное,

Четвертый план,

Четвертый план, составленный в первое время моих успехов. Когда я увидел себя во главе 60 всадников, я стал опасаться, чтобы мое пребывание в этом округе не подвергло меня вероломству народа и чтобы кто-нибудь не уведомил узбеков о положении моих дел. Я думал, что будет