Глава V Свобода

Глава V

Свобода

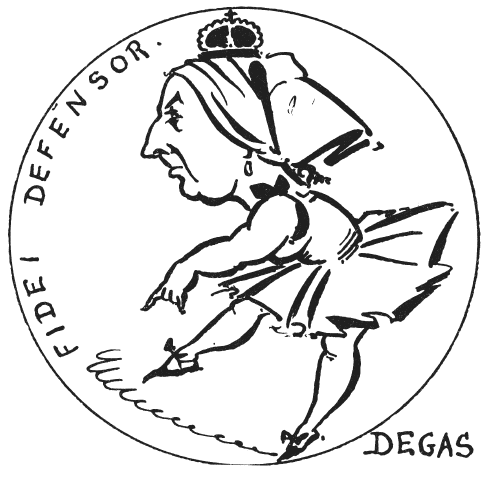

Сатирический эскиз монеты работы Бердслея, представляющий королеву Викторию в образе балерины (1893)

В первые недели 1893 года планы издания первого номера журнала The Studio были скорректированы самым неожиданным образом. Льюис Хинд получил предложение стать редактором Pall Mall Budget (PMB), многотиражного иллюстрированного еженедельника, недавно приобретенного лордом Астором. Для честолюбивого Хинда соблазн «более благородного жалованья» (по его собственному, не слишком правильному стилистически, но совершенно ясному по смыслу выражению) и более значимая должность стали тем, от чего нельзя отказаться. Холма сие неожиданное известие весьма опечалило, но он решил не вставать на пути у Хинда. Хинд, уже следуя благородному тону, предложил найти себе замену и скоро привел в издательство Глисона Уайта.

Это был хороший выбор. Уайту недавно исполнилось 40 лет, он был художественным редактором издательства George Bell & Sons, вел колонку в газете The Artist и имел некоторый опыт работы в журнале – около года прослужил заместителем редактора Art Amateur в Нью-Йорке. Возможность поработать в The Studio воодушевила Уайта, и Холм тепло принял его.

Бердслей отнесся ко всему этому невозмутимо. Он был уверен в поддержке Холма и знал, что ему гарантировано место в первом номере. С Глисоном Уайтом он познакомился на обеде у Росса и проникся симпатией к нему. Уайт восхитился его рисунками. Уже этого было бы достаточно, но тут обнаружилась и общая любовь к музыке. Одним из первых решений Уайта на посту редактора стал заказ на оформление обложки своему новому иллюстратору. Кстати, увидев ее, Глисон проявил определенную жесткость, попросив Бердслея убрать фавна, играющего на флейте, которого тот включил в пасторальную сцену.

Итак, Хинд перешел в Pall Mall Budget. Нужно ли говорить, что это открыло прекрасные перспективы для Бердслея? Поступив на новое место, Хинд решил привлечь к делу все известные ему таланты. Обри был в этом списке одним из первых. Он получил предложение стать штатным иллюстратором PMB. Компания там собралась впечатляющая. Бердслей познакомился с наиболее радикальными представителями современной живописи и иллюстрации, блестящими молодыми мастерами черно-белого рисунка – Леонардом Рейвенхиллом, Генри Салливаном и Филом Мэем, а также c лондонскими импрессионистами Уолтером Сикертом и Филипом Уилсоном Стиром. С PMB иногда сотрудничал даже Эдгар Дега. Усилия Хинда сделать еженедельнику такую рекламу вскоре были замечены и удостоены похвалы: известный лондонский обозреватель написал, что каждый рисунок в газете «был задуман в духе произведения искусства, а не просто иллюстрации для периодического издания» [1].

В конце января Бердслей стал работать с PMB на еженедельной основе. Он рисовал портреты знаменитостей и карикатуры, делал маленькие комические зарисовки к сюжетам новостей. Эта работа переменила в его жизни все, оторвала от стола в квартире, где он создавал иллюстрации для Дента. Теперь Обри приходилось посещать пресс-конференции в отелях, а также генеральные репетиции и премьеры в театрах. Жалованье ему положили отличное – почти 10 фунтов в неделю. Он писал Скотсон-Кларку, который недавно стал работать в Art Amateur, нью-йоркском журнале, где Глисон Уайт был заместителем редактора в предыдущем году: «Меня ждут слава и богатство». Теперь Обри часто ходил в редакцию газеты на Чаринг-кросс-роуд. Один из ее сотрудников так вспоминал его первое появление: «Он бродил из одной комнаты в другую, временами останавливаясь и напряженно глядя на разные неинтересные предметы. При этом он что-то тихо бормотал или напевал себе под нос в манере человека, давно привыкшего, что на него смотрят как на чудака, но при этом довольно робкого». Робость, если она и была, быстро испарилась, но, хотя в январе 1893 года Бердслей уже понял, что фортуна ему улыбнулась, он знал, что ему еще предстоит произвести впечатление в обществе. У него все-таки оставались определенные сомнения в себе… Обри пытался скрыть их за показной вычурностью и за манерами, которые, не будучи застенчивыми, ни в коей мере не были и простыми.

Выпуск The Studio немного задержался, но Бердслей смог в полной мере продемонстрировать плоды своего творчества на страницах Pall Mall Budget. Как всегда, пытаясь решить очередную задачу, он старался создать новый стиль. Вскоре Обри уже хвалился, что на его счету их два: «жесткий контур» для карикатур и более свободная карандашная техника с полутонами для портретов. На самом деле ритм репортерской работы вернул Бердслея к его школьной манере рисунка и карикатур на приятелей и учителей, а также оформления афиш. Большинство рисунков, которые он сделал для PMB, хотя они лучше смотрятся на печатной странице, чем на отдельных репродукциях, теперь кажутся совсем неинтересными и созданными наспех. Их автору, сказавшему, что он смог нарисовать за воскресный вечер целую серию, легко поверить [2].

Безусловно, некоторые рисунки представляют биографический интерес. Первым заданием Обри стало создание пародийных эскизов новых британских монет. Бердслей вместе с Хиндом отправился на Королевский монетный двор, чтобы посмотреть на гипсовые заготовки их образцов, а потом нарисовал серию «эскизов, не принимавших участия в конкурсе», представив, как могли бы справиться с этой задачей разные художники. Те, кого он выбрал для пародирования, в полной мере отражают художественные взгляды и интересы Бердслея в начале 1893 года. Он «представил» манеру Джона Эверетта Милле – одного из основателей братства прерафаэлитов, Джеймса Уистлера, Уолтера Крейна и, конечно, Берн-Джонса. На карикатурах Бердслея Милле превратил Британию в маленькую девочку, сидящую на замке из песка, Берн-Джонс причудливо задрапировал ее, социалист Уолтер Крейн убрал с аверса монеты голову королевы и заменил ее изображением рабочего, а Уистлер просто поставил свою подпись-«бабочку», посчитав, что этого достаточно.

В работах Бердслея редко можно понять, где проходит грань между уважением и насмешкой, настолько она тонка. В этих шутливых эскизах монет элемент уважения безусловно присутствовал. Обри отдавал должное Уистлеру, был любимцем Берн-Джонса и все еще заявлял о своей приверженности лучшим принципам братства прерафаэлитов. Насмешка тоже была… Бердслей хотел обратить внимание публики на самовлюбленность Уистлера, избежать одержимости прерафаэлитов декором и их тяги к сентиментальности, порвать с линией «благочестивого социализма», идущей от Рёскина к Моррису и Крейну[53]. Его карикатуры стали своеобразным актом самоутверждения.

Бердслей был очень доволен своей работой в Pall Mall Budget. Хинд заказал ему оформление первой полосы (портрет Генри Ирвинга в образе Томаса Бекета) для одного из февральских выпусков. Правда, редактор отдела новостей был настроен менее дружелюбно и высказал много замечаний. Обри тем не менее писал Скотсон-Кларку, что рисунки произвели в PMB настоящий фурор и заставили вздрогнуть старых мастеров графики. На самом деле Пеннелл считал журнальные работы Бердслея довольно слабыми, а более взвешенное суждение Глисона Уайта сводилось к тому, что они не вызвали большого интереса у читателей.

Единственным исключением стал портрет Эмиля Золя, который тоже появился на страницах еженедельника в начале февраля. По стилю он был из серии «японских». Портрет отметили не только в Лондоне, но и в Париже и выбрали для включения в список «рисунков 1893 года» по версии Pall Mall Gazette. Бердслей не сразу понял причину такого успеха, но интуитивно попытался снова представить свой личный «японский» стиль на страницах PMB [3].

В конце февраля Джон Лейн и Элкин Мэтьюз представили на суд читателей драму Оскара Уайльда «Саломея». Пьеса, написанная по-французски, в предыдущем году стала cause c?l?bre[54]. Ее постановку запретили, хотя, по заверению Уайльда, она была специально написана для Сары Бернар, «этой змеи древнего Нила». В Англии театральные представления на библейские сюжеты вообще запрещались. Уайльд угрожал отказаться от британского гражданства в знак протеста перед цензурой, но передумал. Он решил, что, раз пьесу нельзя увидеть, ее можно хотя бы прочитать, и начал искать издателя. Согласился француз Поль Шмидт, а Джон Лейн предложил продать 350 экземпляров в Англии, если название его издательства появится на титуле. Провокационное заявление Лейна о «Саломее» как о пьесе, которую попытался запретить лорд Чемберлен, способствовало всплеску интереса к ней, который PMB и остальные периодические издания постарались использовать в своих интересах.

Хинд телеграфировал Уайльду и предложил ему написать критический обзор собственной пьесы. Уайльд отказался: «Я не критикую совершенство, – ответил он. – Наймите для этой цели кого-нибудь другого». Наряду с этим Хинд попросил Бердслея сделать рисунок, основанный на самой пьесе или на личности Уайльда. По сравнению с рисованием карикатур это был подарок судьбы. Обри сразу обратился к кульминации пьесы и нарисовал Саломею с пухлыми губами и пылающим взором, целующую отрубленную голову Иоанна Крестителя. Он в полной мере реализовал свою «японскую» стилистику: композиция была вызывающе асимметричной и абстрактной. Фон состоял из еле видных прерывающихся окружностей, а рамка щетинилась «волосками», вязью арабесок и павлиньих перьев, окружавших сцену. Рисунок был одновременно изысканным и отталкивающим: струя крови из отрубленной головы Иоанна Крестителя стекала в пруд с лилиями в нижней части композиции, а черты лица Саломеи выражали неприкрытую похоть[55].

Это было уже слишком даже для Хинда! Когда он увидел рисунок, с ним едва не случился припадок. Он заявил Бердслею, что, если это будет опубликовано, еженедельник потеряет половину тиража. Попытка сенсации оказалась чересчур успешной. И это не первое его замечание! В числе карикатур на новые монеты Бердслей сделал несколько рисунков, которые пришлось положить на полку. На одном из этих рисунков, откровенно намекающем на Дега, была королева Виктория, представленная балериной. Образ царственной особы en tutu?[56] сочли слишком вызывающим для публикации, но само то, что Бердслей решил «покуситься» даже на Дега, пусть и шутливо, говорило о многом [4]. Эдгар Дега, друг Уистлера, которым восхищался Уолтер Сикерт – уже не импрессионист, но еще не апологет модерна, считался одной из самых ярких звезд на небосклоне французской живописи. И в Англии его положение было совершенно особенным, но по иной причине.

В конце февраля 1894 года недавно основанная Графтонская галерея в Мэйфэре открыла свои двери для смелой выставки современной европейской и американской живописи. Среди выставленных работ была картина Дега «В кафе» из частной коллекции. Она уже демонстрировалась в Париже. В Лондоне ее назвали «Любители абсента». Новое название было умышленно эпатирующим: абсент служил одним из символов слишком вольных нравов парижской богемы.

Картина стала полем битвы, с новой силой всколыхнув почти затихшие дебаты о значении сюжета в живописи. Представители «новой критики» во главе с Д. С. Макколлом превозносили достоинства полотна. В своем обзоре в еженедельнике Spectator Макколл назвал творение Дега шедевром. Он смело признал, что многие могут посчитать сюжет отталкивающим, но утверждал, что глубокое понимание людей художником, его отстраненность от «неуместных сантиментов» и мастерство образов, цвета и формы раскрыли таинственную и волнующую атмосферу сценки в кафе и запечатлели ее красоту. Да, красоту. Внутреннюю… Перчатка была брошена ультраконсервативному критику из Westminster Gazette, который восставал против утверждений Макколла под псевдонимом Обыватель. Он отказывал картине в глубине внутреннего содержания и ужасался парадоксу: как новый образец красоты теперь рассматривается то, что раньше весь мир считал отвратительным. Слова Макколла о мастерстве Дега при работе с таким «безобразным» сюжетом не произвели на критика ни малейшего впечатления. В целом он рассматривал импрессионизм как пачкотню, оторванную от реальности: точки, кружки, крестики и нолики кажутся импрессионисту такими же убедительными, как деревья и реки, поля и коровы.

В схватку поспешили вступить и другие. Под знамена Обывателя встал Гарри Килтер, предшественник Макколла в Spectator. Его примеру последовали многие. Картина была провозглашена вульгарной, отвратительной, возмутительной, безобразной, упадочнической и вообще тошнотворной. Даже те, кто старался защитить ее, делали это с позиций не искусства, а традиционной морали. Член Королевской академии художеств У. Б. Ричмонд настаивал на том, что полотно является вовсе не полотном, а своеобразным манифестом против пьянства. Такого же мнения придерживался и Джордж Мур, несмотря на самопровозглашенный авангардизм. Владелец картины тщетно пытался объяснить, что все зло в том, что изменено название: на столе вовсе не абсент, а черный кофе в стаканчике. Правда, что находится в рюмке, он не объяснил.

Жаркие споры вокруг полотна Дега продолжались и в марте. Хотя стороны так и не пришли к согласию, эта дискуссия убедила Бердслея в том, что имя может сделать даже не картина, а ее обсуждение в «мещанской» прессе. Он усмехнулся над тревогами всех обывателей по поводу того, что художник выбирает «отталкивающие» сюжеты, и широко распространенной верой в нравственный долг людей искусства. Когда споры утихли, Обри отдал собственную маленькую дань уважения Дега в шарже для Bon Mots, изобразив в кафе двух мужчин. Это был первый из нескольких рисунков, где Бердслей затронул пресловутую «вульгарную и отвратительную» тему [5].

Возможно, в своей «Саломее» он руководствовался примером Дега… Как бы там ни было, Хинд публиковать рисунок отказался. Другие издатели оказались более смелыми. Журнал The Studio имел аудиторию попроще, и Глисон Уайт согласился взять «Саломею» в первый номер, который все еще готовился к печати. В PMB Бердслею пришлось вернуться к традиционным карикатурам. Тем не менее история с «Саломеей» оказалась полезной по другой причине: у Бердслея появился удобный предлог для знакомства с Оскаром Уайльдом. Почти не вызывает сомнений, что представил их друг другу Росс. Уайльд был поглощен подготовкой к премьере своей комедии «Женщина, не стоящая внимания», но обрадовался еще одному знаку уважения к собственному творчеству. И художник, и рисунок произвели на него впечатление. Он подарил Бердслею экземпляр французского издания «Саломеи» с надписью: «Обри, единственному художнику, кроме меня, который знает, что такое танец под семью вуалями, и может увидеть этот незримый танец. Оскар, март 1893 года».

Подарок обозначил начало дружбы. Уайльд, которому тогда было около 40 лет, любил общество молодых людей, а Бердслей был зачарован близким знакомством с автором «Упадка искусства лжи» и «Портрета Дориана Грея». Он начал учиться в школе остроумия Уайльда и лучше узнал, как и выглядеть денди, и быть им.

Зловещий образа Саломеи произвел впечатление не только на Уайльда. По-видимому, Доу Кейли, редактор Pall Mall Magazine – журнала, входившего в формирующуюся империю PMB, тоже распознал потенциал Бердслея как иллюстратора художественной литературы. Обри оставил для рассмотрения в его редакции один из своих рисунков в «японском» стиле – «La Femme Incomprise»[57]. Не получив ответа, в конце марта он пришел забрать его и нарочито небрежно заметил, что собирается представить эту работу на весенней выставке Клуба новой английской живописи.

Предложение Фреда Брауна оставалось в силе, и рисунок, взятый из редакции, стал одним из двух, принятых комиссией. Вторым была «Саломея»… Бердслей встретил теплый прием у членов клуба. Макколл пригласил его на обед и познакомил с несколькими другими участниками выставки, в частности с молодым художником Альфредом Торнтоном.

Выставка открылась в галерее Дадли в середине апреля. Рисунки Бердслея были выставлены вместе с полотнами Моне, Дега и Сарджента, а также с работами более близких ему по возрасту Чарлза Фупса, Уолтера Сикерта и Филипа Уилсона Стира. Даже в этой компании он произвел впечатление. Бердслея не упоминали во всех обзорах, но его заметили и похвалили. В Magazine of Art посчитали, что «причудливые рисунки мистера Обри Бердслея… обладают болезненной притягательностью». Критик из Artist назвал их тонко продуманными, хотя и эксцентричными. Макколл, писавший для Spectator, закончил свой обзор упоминанием «одного-двух примеров прихотливого таланта мистера Бердслея, умеющего создать композицию и обладающего техническими ресурсами для проработки тонких линий и насыщенных темных тонов» [6].

Апрель принес и другие радостные вести. Был выпущен буклет, анонсирующий выход в свет романа «Смерть Артура», – сложенный лист бумаги с рамкой работы Бердслея, названием одной из глав с декоративной буквицей и изысканным рисунком, который ранее произвел столь глубокое впечатление на Пеннелла. Это дало будущим читателям первое представление о том, что их ждет.

Почти одновременно читатели увидели первый номер The Studio с обложкой Бердслея, восемью его рисунками и статьей Пеннелла о новом иллюстраторе. Статья оказалась короткой, но, хотя автор впоследствии утверждал, что старался быть максимально сдержанным, у Обри были основания радоваться ей. Сомнения Пеннелла оказались незначительными, а похвалы щедрыми. Он считал, что в рисунках Бердслея безупречное исполнение сочетается с замечательной изобретательностью. По словам Пеннелла, молодой человек взял за основу своего стиля все школы и эпохи – мастеров XV века, японских живописцев и прерафаэлитов, отбросив ограничения каждой из них. Пеннелл признавал, что в некоторых иллюстрациях к «Смерти Артура» ощущается чрезмерное влияние Берн-Джонса, но полагал, что сие осознанный выбор Бердслея для работы над конкретным заказом, и указывал на то, что в его портретах и «японских» рисунках, не говоря уже об «импрессионистских» пейзажах, не видно никакого влияния прерафаэлитов.

Как и следовало ожидать, он отдельно похвалил готовность Бердслея воспользоваться средствами механической репродукции для публикации его рисунков, что позволяет увидеть подлинное мастерство их создателя, а не чью-то чужую интерпретацию. Пеннелл назвал рисунок «Мерлин забирает младенца Артура», иллюстрирующий и статью, одним из лучших примеров механической гравюры, если не самым замечательным, который он когда-либо видел. Перейдя к определению особого качества рисунков Бердслея, он сосредоточился на сложном сочетании простых линий и интересном расположении блоков черного цвета. Завершил статью мастер высокопарным утверждением в стиле Уистлера, что даже художникам Бердслею удалось понравиться больше, чем он сам того хотел.

Безусловно, первый номер The Studio не стал бенефисом Обри Бердслея. Там имелись статьи, посвященные Фредерику Лейтону, Фрэнку Брангвину, Лэзэнби Либерти, Р.Э.М. Стивенсону, К. У. Фурсу или написанные ими, а также материал о Ньюлинской школе книжной иллюстрации и экслибрис. Тем не менее Бердслей там не затерялся. Благодаря пяти полосным иллюстрациям он был представлен лучше, чем президент Королевской академии художеств.

Благожелательная статья в первом номере специализированного художественного издания не могла стать пропуском в мир славы и мгновенно снискать молодому человеку популярность. О появлении журнала написали немногие. Pall Mall Gazette вскользь упомянула о нем, Artist и Academy опубликовали благосклонные обзоры, но не назвали имени Бердслея, в London Figaro нового иллюстратора заметили, но сочли его рисунки надругательством над живописью, бессильными подражаниями Берн-Джонсу в его худшей манере, с псевдояпонскими эффектами. И тем не менее это укрепило репутацию Бердслея и представило образцы его работ публике за пределами ближнего круга друзей и знакомых. Журнал, часть тиража которого распространялась за пределами Англии, также донес его имя до читателей из Франции, Италии, Германии и США [7].

Сам Обри, кстати, тоже собирался за границу. Весной он планировал второй раз съездить в Париж, чтобы посетить художественные салоны. Бердслей обсудил эти планы со своим новым другом Оскаром Уайльдом, и они решили ехать вместе. Это могло быть упоительным: восходящая звезда книжных иллюстраций, имеющая столь прихотливые вкусы, и знаменитый литератор, великий эстет, гуляющие рука об руку по парижским бульварам! Бердслей предвкушал грядущие удовольствия. Он поспешил сообщить Кингу о своих намерениях. Поездке помешал Альфред Дуглас…

Уайльд был женат и имел двух маленьких детей, но с конца 80-х годов все чаще стали говорить, что обществу супруги, да и вообще женщин, он предпочитает общество мужчин. Уайльд словно выставлял напоказ свою тайную и незаконную страсть… Он долго был увлечен молодым поэтом Джоном Греем, чья внешность и даже фамилия стали внешностью и фамилией героя романа, снискавшего Уайльду славу. В 1891 году неистовый Оскар, как называли его друзья, познакомился с лордом Альфредом Дугласом. Молодой аристократ обожал сочинения Уайльда, а Уайльд, в свою очередь, восхищался Дугласом tout court[58]. У него было все – молодость, красота, титул и аристократическое пренебрежение к мнению других людей. Как можно не любить такого?

Страсти там кипели нешуточные. Очень скоро Дуглас стал просто тиранить Уайльда. Капризный и требовательный даже в мелочах, узнав о не мелочи – поездке в Париж, Альфред пришел в ярость. Без него! С каким-то молодым художником! Ни за что! Никогда! Словом, Уайльд остался в Лондоне, а Обри собрался в мае поехать в Париж с Мэйбл и Пеннеллами.

Разочарование, которое он мог испытывать, немного компенсировала перспектива сотрудничества с Оскаром по возвращении из Франции. Похвала Уайльда, статья и иллюстрации в The Studio и успех на выставке Клуба новой английской живописи способствовали тому, чтобы Джон Лейн заказал Бердслею серию из 10 полосных иллюстраций для англоязычного издания «Саломеи». Какая другая работа могла стать более волнующей и богатой возможностями? Обри сразу согласился. Он уже многое перенял от Уайльда. Лейн предложил ему 50 фунтов, но Бердслей попросил выплатить гонорар в гинеях, что считалось высшим шиком. Дуглас не захотел оставаться в стороне и взялся за перевод. Бердслей собирался в Париж, воодушевленный открывавшимися перед ним горизонтами [8].

Перед отъездом ему предстояло решить несколько неотложных задач. По условиям его договора с Дентом относительно «Смерти Артура» к 15 апреля следовало предоставить иллюстрации к двум главам книги – IV и V, которые составляли вторую часть серийного издания. Тем временем Кейли из Pall Mall Magazine, вероятно под влиянием статьи в The Studio и успеха рисунков Бердслея на выставке, обратился к нему с просьбой проиллюстрировать рассказ в жанре ужасов. Обри получил текст «Поцелуя Иуды» в Брайтоне, куда отправился навестить старых друзей. Кинга в городе не было, но Бердслей хотел встретиться с Пэйном и Маршаллом. Он вообще любил свою alma mater.

Сроки действительно поджимали, и Обри сказал, что сделает эти рисунки во Франции. Это было явным позерством. Его поездка таким образом приобретала профессиональный оттенок, тем более что Пеннеллы тоже брали с собой работу: Джозеф готовил серию гравюр о гаргульях Нотр-Дама, а Элизабет делала обозрение парижских салонов для Fortnightly Review.

Обри, Мэйбл и Пеннеллы пересекли Ла-Манш в начале мая. В Париже они поселились недалеко от Лувра, в гостинице с забавным названием H?tel de Portugal et l’Univers, любимом месте Пеннеллов. Чопорный Бердслей был сконфужен объятиями и крепким поцелуем консьержки, которая вела себя с Джозефом и Элизабет очень непринужденно.

В Париже жило множество англоязычных художников и писателей, приехавших покорять столицу мировой культуры. Сейчас, в преддверии открытия выставок, они просто заполонили город. Здесь были, в частности, Чарлз Уибли, Р.Э.М. Стивенсон, К. У. Фурс и Джеймс Гатри, но Обри заинтересовали не они, а молодая супружеская чета из Америки, Генри и Алина Харленд.

Писатель Генри Харленд фантазировал не только на страницах своих произведений. Ему недавно исполнилось 32 года, но он уже несколько раз выдумал свою биографию. То Генри утверждал, что родился в Санкт-Петербурге, рос в Риме, а образование получил в Париже… То он намекал, что является внебрачным сыном императора Франца-Иосифа… То сообщал о том, что собирается стать священником… Он редко упоминал, что на самом деле родился в Нью-Йорке, а его первым литературным успехом была серия новелл о жизни евреев, написанная под псевдонимом Сидни Луска. В Европу вместе с молодой женой он приехал в 1891 году. Супруги любили Париж, но поселились в Лондоне, и Харленд стал публиковать рассказы в английских еженедельниках. Первый сборник «Пропавшая мадемуазель» выпустил Хейнеманн, и вскоре его примеру последовали другие. Природная жизнерадостность и тонкое чувство юмора Харленда помогли ему завести множество друзей, а слабое здоровье (он, как и Бердслей, болел туберкулезом) вызывало у всех, кто о нем знал, сочувствие. В литературных источниках есть упоминания о том, что Обри встретился с Харлендом случайно, в приемной хирурга Саймса Томпсона, но теперь известно, что их познакомил Джозеф Пеннелл весной 1893 года [9].

На открытии нового салона на Марсовом поле царил ажиотаж. Все разглядывали Уистлера и Пюви де Шаванна. Люди отталкивали друг друга, чтобы увидеть проходивших мимо Золя и Каролюс-Дюрана. Жадные взоры выискивали знаменитостей. Впрочем, некоторые обратили внимание и на картины.

Бердслей заранее подготовился к выходу на эту переполненную сцену. Часть своего заработка он потратил на обновы. В то время как все посетители оказались на разных полюсах – традиционный гардероб и экстравагантная богемность, Обри сделал собственный выбор. Его костюм был прекрасно оркестрованной симфонией в серых тонах: серые сюртук и брюки, серые перчатки, серый цилиндр. Плюс золотистый галстук и легкая трость в руке. Минус шаркающая походка. Высокий, худощавый, с необычной стрижкой, Бердслей привлек к себе внимание.

Интересных картин оказалось много. Импрессионизм, символизм, пуантилизм – представлены были все современные школы. Берн-Джонс прислал свою «Русалку». Швейцарский символист Карлос Шварбе, изображавший женщин только тогда, когда нужно было представить смерть или страдание, показал еще один причудливый образ того, что будет после жизни. Чарлз Кондер, молодой австралиец, работавший в Париже и впервые выставлявший свои картины, приготовил для салона несколько небольших пейзажей. Кстати, они очень понравились Макколлу.

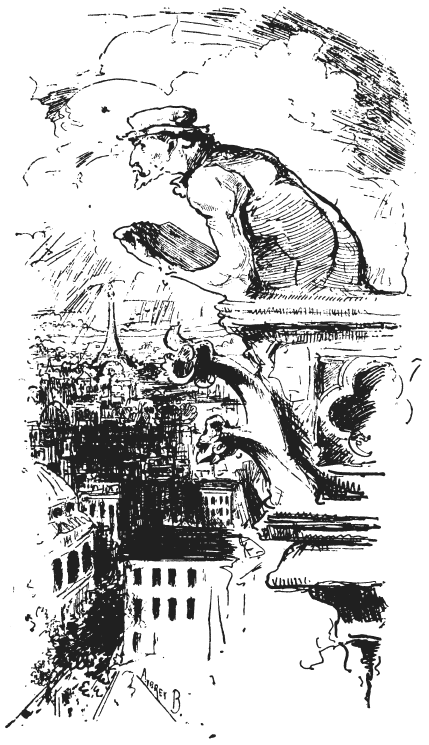

В перерывах между посещением салонов Бердслей действительно работал. Он быстро закончил иллюстрацию для «Поцелуя Иуды» – замечательный рисунок, простой, но одновременно обладавший зловещей силой, и отправил его в Лондон. Обри старался не обращать внимания на одышку и не раз поднимался на крышу Нотр-Дама, отвлекая Пеннелла от его зарисовок. Во время одного из этих визитов он изобразил Пеннелла в виде Стрикса, самой чудовищной гаргульи собора[59].

Бердслей также поднимался по узкой крутой лестнице в студию Уильяма Ротенштейна в мансарде на Монмартре. Ровесник Обри Ротенштейн, сын торговца из Брэдфорда, уже три года изучал живопись в Париже. Две его картины в импрессионистском стиле, как и работы Бердслея, появились на выставке Клуба новой английской живописи. Благодаря своей кипучей энергии и непоколебимой самоуверенности Уильям прекрасно себя чувствовал в самом центре парижского мира молодых живописцев и литераторов. Он был другом Тулуз-Лотрека и Верлена. Его любил Уистлер.

Бердслей изо всех сил старался завоевать дружбу (и восхищение) Ротенштейна. Сначала тот скептически относился к Обри. Щегольский костюм его не впечатлил, а резкий монотонный голос и нервные манеры Бердслея претили его парижской чувствительности. Он даже усомнился в художественном мастерстве своего гостя, обнаружив в его линиях «что-то жесткое и бесчувственное», а в композиции «нечто мелкое и узкое». Тем не менее неизменная учтивость Бердслея вкупе с новообретенной уверенностью способствовали тому, что вскоре эти сомнения у Ротенштейна рассеялись. Обри прибегнул к такому верному средству, как тонкая лесть. Впоследствии Ротенштейн не раз говорил: «Бердслей проявил большой интерес к моим картинам». Так было положено начало еще одной дружбе [10].

Весенний Париж оказался превосходным местом для отдыха и развлечений. Бердслей, очень довольный успехом и полный планов на будущее, был готов к тому, чтобы получать от них удовольствие. Он пил вино и кофе в Люксембургском саду и в Латинском квартале. Всех лондонских художников и писателей, оказавшихся в «столице искусства», опьянил ее воздух. Они то и дело подшучивали друг над другом, и Бердслей, уже ощущавший себя своим в этом обществе, самозабвенно присоединялся к общему веселью. Он присутствовал на вечеринке, которая началась за столом, стоявшим на улице перед Пале-Рояль, а закончилась в ближайшем ресторане после жалоб кучеров и вмешательства полиции. Однажды при возвращении домой после ночи, проведенной в кабачках на Монмартре, в карету, где был и Обри, набилось так много людей, что на спуске у экипажа отвалилось дно. Кто-то выпал на дорогу… Кто-то успел ухватиться за стенки кареты… Судьба милостива к пьяным – она уберегла всех от увечий.

Эскизный портрет Джозефа Пеннелла в образе чудовища из Нотр-Дама (1893)

Присутствие в компании Мэйбл, Алины Харленд и нескольких других женщин придавало обстановке некоторую напряженность, и, вероятно, случалось всякое. Джозеф Пеннелл впоследствии вспоминал об этом так: «Иногда происходили экстраординарные события, и о некоторых из них я даже сейчас не могу рассказать».

Конечно, они поехали в Версаль. Там, возле маленького озера напротив Трианона, Обри, Мэйбл и все другие отлично отдохнули. Они лежали на траве под цветущими каштанами и, по замысловатому выражению Пеннелла, «призывали свои души». Вскоре поблизости появилась группа американских туристов. Чарлз Фурс встал и во всеуслышание объявил, что собирается искупаться в озере. Женщины высказали желание присоединиться к нему, и все сделали вид, что сейчас будут раздеваться. Американцы застыли в изумлении и через минуту ретировались. Возвращаясь в конце дня в Париж, компания подняла на платформе такой шум, что пришлось вмешаться дежурному по вокзалу.

В другой день они устроили экскурсию на лодках в Сен-Клу. Ветер сдувал соломенные шляпы, и не только женщины, но и мужчины повязали головы платками. В таком экстравагантном виде они присоединились к местному свадебному кортежу, а потом, гуляя по парку вокруг старинного замка, изображали статуи богов и богинь. Макколл, работавший над вступлением к книге о росписи на греческих вазах, рассуждал об античном искусстве и мифологии.

Во время этой поездки вообще было много дискуссий на данную тему. О позициях спорящих и содержании некоторых бесед можно судить по обзору Элизабет Пеннелл для Fortnightly. Она высказала мнение, что в смысле новых картин и скульптур год был неудачным, но для некоторых полотен нашла слова похвалы. Обзор завершался утверждением, что на самом деле наиболее активны и очень оригинальны лишь те, кто создает только черно-белые рисунки. Элизабет отметила, что развитие фотографии заставляет молодых рисовальщиков стремиться к результатам, с которыми не может соперничать никакая камера. Эта мысль воспламеняла воображение Бердслея. Если «жизненная сила современного искусства» переходит в графику, как предположила миссис Пеннелл, то, возможно, ему и не следует заглядывать дальше.

В последний вечер в Париже, после той самой поездки в Сен-Кло, они пообедали в маленьком ресторане у реки – не в зале, а на террасе. Там стояла клетка с попугаем, который бесконечно повторял: «Apr?s vous, Madame, apr?s vous, Monsier»[60]. У Макколла была при себе «посмертная маска прекрасной утопленницы» – он купил ее в парижском морге. Макколл повесил ее на ближайшее дерево, а Обри и Мэйбл «отдавали ей почести» в некоем причудливом ритуале. Поистине фантасмагория [11].

Бердслей явно старался выделиться среди остальных, но это не всем было по душе. Манерность и намеренно провокационные высказывания о живописи и литературе мало кому нравились. Его презрительное замечание о «бессмысленном следовании устаревшим принципам и соблюдении таких же законов» привело к жаркому спору со Стивенсоном и Гатри. Стивенсон, написавший для первого выпуска The Studio статью с опровержением некоторых тенденций в современном искусстве, взял покровительственный тон. Он глубокомысленно рассуждал о достоинствах традиции и часто повторял: «…в мое время», подчеркивая, сколь велика дистанция между ним и «юным» Обри. Бердслей был этим очень раздражен.

Кстати, его первая встреча с Уистлером оказалась малоприятной. Однажды вечером они с Пеннеллом пошли в оперу слушать «Тристана и Изольду». Возвращаясь из театра, друзья увидели Уистлера, сидевшего на веранде Гранд-кафе в обществе какого-то мужчины. Пеннелл подошел поздороваться, а потом представил Уистлеру Бердслея. Мэтр кивнул, но не более того. Обычно доброжелательный к молодым людям, тут он повел себя очень сдержанно, если не сказать неприязненно. По-видимому, Уистлер уже что-то слышал о рисунках Бердслея в первом номере The Studio. Когда через день Пеннелл снова встретился с ним, Уистлер среди прочего спросил: «Что вы думаете об этом юнце?» – и, не дожидаясь ответа, тут же вынес собственный вердикт: «Он слишком самоуверен. Я говорю о творчестве».

Пеннелл стал защищать своего молодого друга и попросил разрешения привести Обри на небольшой прием, который Уистлер и его жена устраивали в ближайшее воскресенье вечером. Мэтр неохотно согласился. Второе «явление» Бердслея Уистлеру оказалось таким же неудачным, как первое. Художник его просто игнорировал. Обри тем не менее не стал об этом печалиться. Среди гостей был его поклонник, Пюви де Шаванн. Он сердечно приветствовал молодого человека и пригласил посетить его студию. На приеме также присутствовал Стефан Малларме, уже провозглашенный вождем символизма, которым Бердслей искренне восхищался, не в последнюю очередь потому, что Малларме практиковал типографский монтаж некоторых своих стихотворений. Именно он впервые – в эстетике восприятия поэтического произведения – заговорил о значении визуального впечатления стихов.

Через несколько дней один богатый англичанин пригласил Бердслея и Пеннелла пообедать в кафе на Елисейских Полях. Такое же приглашение получил и Уистлер. Он его принял, но на обед не пришел. Для Обри это стало тяжелым ударом. В тот вечер он нарисовал едкую карикатуру на Уистлера и подарил ее Пеннеллу.

Да, рассказ Пеннелла о первом неблагоприятном впечатлении, которое Бердслей произвел на Уистлера, выглядит ярко и убедительно, но к нему нужно относиться с некоторой осторожностью. Будучи биографом и другом Уистлера, Пеннелл высоко ценил эту дружбу и стремился представить себя как единственное связующее звено между Уистлером и остальным миром – или, в данном случае, между ним и Бердслеем. Но ведь в Париже были и другие люди, которые могли свести их друг с другом. Один из завсегдатаев парижских салонов вспоминал вечеринку в студии Уистлера, где присутствовал Бердслей, так: «Он мало говорил и большую часть времени что-то рисовал в блокноте». Это свидетельствует о том, что Бердслей был вхож в круг Уистлера, а уж находил ли он там радушный прием, бог весть [12].

Нарушить очарование той весны не могло ничто, и Обри вернулся в Лондон в прекрасном настроении. В июне была опубликована первая часть «Смерти Артура», а также сборник «Острословие» Сиднея Смита и Ричарда Бринсли Шеридана – в нем рисунки Бердслея «удостоились» твердого переплета. «Смерть Артура» распространялась по подписке, а «Острословие» предназначалось для «понимающей» аудитории, поэтому обзоров в прессе было немного, но The Studio написал о том, что в «Смерти Артура» главной изюминкой стали иллюстрации и это обещает мистеру Бердслею блестящее будущее в качестве художника-оформителя.

«Острословие» The Studio тоже не оставил без внимания. В журнале похвалили гротески Бердслея, сочтя их попыткой символизировать шутки, а не просто иллюстрировать их. Обозреватель сожалел лишь о том, что рисунки были маленькими и это уменьшило художественное воздействие некоторых из них. Сие беспокоило и Бердслея, причем не только в «Острословии», но и в «Смерти Артура». По словам Валланса, Обри вообще был разочарован качеством печати и тем, до какой степени красота рисунка, к созданию которого он приложил столько сил, утрачивается при чрезмерном уменьшении. Когда Бердслей увидел, что его причудливо детализированный медальон с изображением Мерлина уменьшился почти до размера монеты, его постигло разочарование[61].

Работы по-прежнему было много, но строгие сроки ее сдачи превратились в тягостное бремя. Обри откладывал до последнего дня и часто рисовал в спешке. Как свидетельствует Валланс, по своему характеру Бердслей не был создан для ежедневного усидчивого труда, пусть даже творческого: «Вместо того чтобы развиваться в одном ритме с неторопливым течением времени, его настроения и интересы изменялись и перескакивали с одного места на другое, еженедельно или даже ежедневно, быстро и непоследовательно».

Летом 1893 года настроения и интересы Обри менялись особенно стремительно. Он забросил ежедневную работу для PMB и с энтузиазмом взялся за рисунки к «Саломее». Как всегда, новый проект вызвал желание рисовать в новом стиле. Для того чтобы уловить призрачный эротизм пьесы, Бердслей разработал манеру, которую сам назвал мистической. Японские элементы оставались преобладающими, и знакомые символы – розы Берн-Джонса, павлины Уистлера – по-прежнему находили свое место, но использовались теперь значительно меньше. Бердслей помещал фигуры на чистом белом фоне, почти отказался от богато декорированных рамок и делал лишь несколько простых линий даже для создания эффекта драпировок.

Будущий стиль просматривался уже в двух иллюстрациях для Pall Mall Magazine, но Росс без колебаний приписал его строгость своему влиянию – он ведь так много сказал о росписи на греческих вазах! Вдохновленный разговором с Макколлом за столиком в парижском кафе, Бердслей внимательно изучил все амфоры Британского музея. Тем не менее «мистический» элемент в его творчестве скорее нужно искать у Карлоса Шварбе и других молодых символистов из континентальной Европы. Кроме того, Бердслей услышал Уайльда, сказавшего, что у Саломеи на каждом рисунке должно быть новое лицо. Он пришел в восторг от этой работы. Обри почти ежедневно приносил свои последние работы в книжный магазин Лейна и Мэтьюза на Виго-стрит – там их внимательно рассматривали и обсуждали. Бердслей говорил Россу, что дело у него продвигается сказочно быстро [13].

Другим радостным событием начала лета стал переезд семьи в новый дом. Заработки Обри (даже при постепенных выплатах, практикуемых его издателями, он получил за 10 месяцев больше 300 фунтов) вместе с деньгами, доставшимися по завещанию мисс Питт, впервые позволили Бердслеям арендовать комфортное жилье. Недолго думая, они въехали в дом № 114 на Кембридж-стрит. По меркам Пимлико, это было весьма достойно. Фасадом дом выходил на западную часть церкви Святого Гавриила, и из окон открывался вид на Варвик-сквер. Арендный договор составили на имя Мэйбл, так как она уже достигла совершеннолетия и не была обременена долгами, в отличие от своих родителей. Внутренней отделкой и обстановкой занимался Обри.

Он обратился за советом к Валлансу, который в прошлом году написал серию статей «Об обстановке и украшении дома», но сдержанность в стиле Морриса, которую тот порекомендовал, не встретила у Обри понимания. Две соседние комнаты на втором этаже были превращены в гостиную. Стены, там, где не стояли книжные шкафы, выкрасили в оранжевый цвет. Полы и двери были черными. Мебель подобрали тоже черную. Портьеры – темные, тяжелые – сделали «на французский манер». Контрастную ноту в цветовую гамму внесла обивка мебели в сине-белую полоску.

Кстати, сама мебель была простой. Обри всегда любил высокие кресла и столы в стиле эпохи Регентства из темного дерева. Все, кто здесь бывал, сошлись во мнении – комната производила впечатление сумрачной, темной и строгой, почти аскетичной. Были и некоторые украшения – белый гипсовый слепок улыбающейся девушки, несколько эстампов в рамах и рисунков самого Обри. Продолжая сочинять миф о себе, он повесил на стену эскиз карнавального шествия, который сделал в восьмилетнем возрасте и подарил деду, и портрет Рафаэля, обозначавший переход к его первому индивидуальному стилю. Существует предположение, что Обри даже переписал этот портрет, чтобы подчеркнуть его оригинальность и новизну.

Главная точка приложения сил Бердслея и Валланса, все-таки поучаствовавшего в оформлении дома, находилась в гостиной, но есть упоминания и о других комнатах, в частности о маленьком кабинете, обтянутом светлой гобеленовой тканью. Это указывает, что оформители ничего не упустили из виду.

Бердслей мало что делал просто так, и возникает искушение интерпретировать его оранжевые стены в гостиной на Кембридж-стрит как аллюзию к знаменитой «оранжевой комнате», созданной Дэз Эссентом, героем романа «Наоборот» Жорис-Карла Гюисманса. Этот декадент, кстати, предпочитал бездействие не из-за лени или отсутствия возможностей, а от глубокого разочарования в действительности. Сам писатель объяснял выбор цвета так: «Что до этих изможденных, лихорадочных созданий хрупкого сложения и нервного темперамента, чей чувственный аппетит стремится к копченым и остро приправленным блюдам, их глаза всегда предпочитают самый болезненный и раздражающий цвет с кислотным блеском и неестественным великолепием – оранжевый».

Бердслей, несомненно, готов был поиграть и в декадента. Уже усвоивший «кодекс денди», Обри довел свой продуманный антинатурализм до мысли, что работать он может только при свете свечей. Во всяком случае, одна из первых посетительниц дома на Кембридж-стрит обнаружила его рисующим в комнате с опущенными шторами, когда на улице ярко светило солнце. Сначала Обри даже отказался выйти к чаю, который сервировали на маленьком балконе второго этажа, но после того, как Элен отнесла сыну чашку, он вскоре захотел на воздух. Гостья сделала вывод, что ему с самого начала не терпелось вырваться из этой душной комнаты [14].

Декорирование нового жилища заняло у Обри много времени. Он мечтал уехать из Лондона. Вся их компания – Макколл, Торнтон, Харленды и другие – арендовала дом в Сент-Маргерит-сюр-Мер на побережье Нормандии и предложила Мэйбл с братом присоединиться к ним, но обязательства – работа над «Саломеей» и «Смертью Артура» – сделали это невозможным для Бердслея. Мэйбл очень хотела поехать, и решили, что ее будет сопровождать Элен. Письма сестры и матери позволяли Обри незримо присутствовать в Нормандии. Он узнавал не только об играх и развлечениях – пикниках, шарадах и концертах, но и о художественных теориях, обсуждаемых за рюмкой вермута в беседке, увитой плющом.

Чарлз Кондер жил в соседнем отеле, часто виделся с ними и принимал участие в их беседах. Темой одной из оживленных дискуссий послужил рисунок, который сделал один художник из этой компании, чтобы проиллюстрировать статью, написанную Харлендом. Он сетовал на то, что в таких случаях приходится исходить из того, что уже написано о творчестве этого живописца, и ориентироваться на мнение критиков. Макколл подхватил сию идею и предложил создать журнал, где будут публиковаться только репродукции картин и сведения о жизни художников.

Бердслея, кстати, тоже заботила независимость позиции иллюстратора. В своих рисунках он всегда старался избегать прямой связи с текстом и пытался привлечь внимание читателей другими способами. В то лето Обри получил предложение от нового журнала St Paul’s. Ему планировали заказать серию рисунков на библейские темы в том самом «мистическом» стиле, и Бердслей задумался о том, как включить в канонические сцены современные персонажи. Такие трюки действительно привлекали внимание аудитории, но главной его целью было достигнуть фактической независимости рисунков от текста. В то время как Харленд и Макколл занимались теорией, Обри уже планировал создать книгу – именно книгу, где будет сюжет! – рисунков вовсе без текста или с небольшим стихотворным сопровождением. Этот проект Бердслей назвал «Маски». В книге должен был быть пролог, написанный от лица Пьеро, под маской которого Обри видел себя самого. Он думал, что сможет убедить издателя St Paul’s, имевшего сатирическое приложение Pick-me-up, выпустить серию таких книг, и видел «Маски» первой из них. Обри надеялся, что стихи напишет Росс, однако этот замысел так и остался нереализованным [15].

Что же отвлекло Бердслея? Из Парижа приехал Уильям Ротенштейн. Джон Лейн заказал ему 12 литографических портретов оксфордских знаменитостей. Ротенштейн обосновался в университете, но проводил много времени в Лондоне. Бердслей предложил Уильяму, когда он будет в городе, жить на Кембридж-стрит. Их дружба укрепилась, и теперь они даже иногда работали вместе.

Обри и Уильям сидели по разные стороны черного стола, словно партнеры на переговорах. Бердслей мог одновременно и рисовать, и поддерживать беседу. Они говорили об искусстве. Обри во многом разделял взгляды Ротенштейна, но иногда горячо спорил. Сохранилась запись, из которой можно сделать вывод, что Бердслей в таких разговорах упражнялся во враждебных выпадах против Уистлера, которого защищал Уильям. В этом фрагменте, написанном рукой Обри, «Р» обозначает Ротенштейна.

Р. Интересно, чем сейчас занимается мастер?

Я. Полагаю, рисует свой портрет в натуральную величину.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 6. ТЮРЬМА И СВОБОДА

Глава 6. ТЮРЬМА И СВОБОДА Уже около двух месяцев находились мы в тюрьме. Пролетели они совсем незаметно, и мы уже стали тешить себя надеждой, что так и оставят здесь, как нас снова заказали на этап. И вновь расставания, и почему-то всегда чаще они происходят с хорошими людьми.

Глава XX Свобода и радость

Глава XX Свобода и радость 1884 год навсегда останется в моей памяти как лучшее время моей молодости. Здоровье мое было в цветущем состоянии, я чувствовал избыток духовных и физических сил. Со мной были мои книги, мои птицы — все, о чем я мечтал.Итак, я снова в Кербери. Мой

Глава 14 ДОЛГОЖДАННАЯ СВОБОДА

Глава 14 ДОЛГОЖДАННАЯ СВОБОДА Джон и Ада не теряли времени: они открыто поехали вместе на Рождество в Манатон, который уже стал для них «их» местом, и, как они и надеялись, майор Голсуорси, который не мог больше держать никого в заблуждении относительно супружеской верности

Мулен. Свобода! Свобода?

Мулен. Свобода! Свобода? Что такое свобода? Это возможность не делать то, что тебя заставляют делать, или возможность делать то, чего хочется самому? А если человеку дать выбор между этими двумя возможностями, что он предпочтет? Я — второе, заставить меня поступать против

Глава 1. СВОБОДА

Глава 1. СВОБОДА Рим. — Путешествие. — Ученик. — Больше предметы, чем люди. — В Сицилии. — Климат. — Пейзаж. — Палладио. — Музыка. Переработка «Эгмонта». — «Тассо», «Навзикая». — Инкогнито. — Художник Тишбейн. Историк искусства Мейер. — Анжелика Кауфман. — В духе

ГЛАВА ШЕСТАЯ ЗЛО И СВОБОДА

ГЛАВА ШЕСТАЯ ЗЛО И СВОБОДА Невозмутимый строй во всем, Созвучье полное в природе. Лишь в нашей призрачной свободе Разлад мы с нею сознаем. Ф. Тютчев Разрыв с Гегелем наступил как-то незаметно, неожиданно, сам собой, без предварительного выяснения отношений, взаимных

Глава 6 Свобода

Глава 6 Свобода Все в окружении Джона Кеннеди знали, что он предпочитает заниматься внешнеполитическими проблемами. С другой стороны, президент понимал, что не может игнорировать вопросы внутренней политики. В начале 1962 года Кеннеди надеялся, что этот год принесет

Глава 16. Тюрьма и… свобода!

Глава 16. Тюрьма и… свобода! Девяностые годы начались для меня серией успехов, обратно пропорциональных общей ситуации в стране. Оставленная Советским Союзом, официально прекратившим свое существование 8 декабря 1991 года, и изолированная на международной арене, Куба

Свобода, милая свобода

Свобода, милая свобода За «холерой морбус», растекающейся по стране, и санитарными мерами, распространяющимися на все торговые перевозки, последовали очередные повстанческие волнения. Вслед за восстаниями в Романье и отправкой папских войск в Болонью венское

Глава V Свобода

Глава V Свобода Сатирический эскиз монеты работы Бердслея, представляющий королеву Викторию в образе балерины (1893) В первые недели 1893 года планы издания первого номера журнала The Studio были скорректированы самым неожиданным образом. Льюис Хинд получил предложение стать

Глава LXXIX «Свобода!»

Глава LXXIX «Свобода!» Осталось только три недели до освобождения. Было 1 июня 1951 года. Я уже сдал руководство художественной самодеятельностью. Друзья предложили мне лечь в больницу, чтобы набраться сил. Мне и в самом деле надо было окрепнуть, прежде чем пускаться в плавание

Глава 6 Свобода

Глава 6 Свобода Все в окружении Джона Кеннеди знали, что он предпочитает заниматься внешнеполитическими проблемами. С другой стороны, президент понимал, что не может игнорировать вопросы внутренней политики. В начале 1962 года Кеннеди надеялся, что этот год принесет

Мулен. Свобода! Свобода?

Мулен. Свобода! Свобода? Что такое свобода? Это возможность не делать то, что тебя заставляют делать, или возможность делать то, чего хочется самому? А если человеку дать выбор между этими двумя возможностями, что он предпочтет? Я – второе, заставить меня поступать против

Глава 7 Свобода и необходимость

Глава 7 Свобода и необходимость Посмотрите на птиц небесных: вы думаете, легко им жить?Летят – шишки под крыльями, повеселятся денек весной – ив гнездо, сиди, не шевелись, а потом вывели – таскай весь день червей. Выкормили – опять в дорогу, опять шишки под крыльями. И

ГЛАВА 1 Царская «свобода»

ГЛАВА 1 Царская «свобода» Закон об освобождении крестьян император подписал 19 февраля 1861 года, а обнародовали его только 5 марта.До Мстёры он дошел лишь к 11 марта и был публично прочитан бурмистром.Сначала в церкви Богоявления отслужили литургию в честь Манифеста и