Глава 19 В плену у Армии Святой Веры

Глава 19

В плену у Армии Святой Веры

«Belle Maltaise» отплыла из Египта[974] в ночь на 7 марта 1799 года. Судно выглядело хорошо вооруженным и снабженным провизией, а благодаря кромешной ночной тьме и устойчивому ветру оно избегло встречи с крейсирующими британскими кораблями и к утру преодолело около 120 километров. В отчете о суровом испытании, которое позже напишет Дюма (эти покрытые пятнами листы лощеной бумаги я обнаружил в сейфе Вилле-Котре, на них строчка за строчкой при помощи птичьего пера буквально выгравированы элегантные и яростные слова), он вспоминал, как обнаружил, что на самом деле «судно разваливалось на ходу». Это, – сухо отметил он, – поразило нас еще в первую ночь плавания, когда вода стала просачиваться в трюмы со всех сторон». У них была всего одна спасательная шлюпка, куда при определенной удаче могли поместиться двадцать человек – на борту, судя по судовым документам, находилось около 120 человек.

«Когда мы оказались в 120 километрах от египетского побережья и ветер делал возвращение абсолютно невозможным, – писал Дюма, – не оставалось ничего другого, как выбросить за борт все тяжелое, включая провизию, пушечные ядра, пресную воду, корабельные якоря и якорные цепи». Дюма скормил волнам свои полторы тонны арабского кофе и даже отправил за борт большинство призовых арабских скакунов. (В одном из писем Доломье позднее обвинит Дюма[975] в том, что он ослабил прочность корабля, вырезав бимс, чтобы спасти часть лошадей.) «Чтобы судно не утонуло, я счел необходимым одну за другой выбросить за борт десять пушек и девять из одиннадцати арабских лошадей, с которыми я отплыл, – писал генерал Дюма[976] – Однако несмотря на снижение веса, – добавлял он, – ситуация лишь ухудшилась». Вода с угрожающей скоростью продолжала наполнять трюмы дырявого корвета, особенно после начала сильного шторма, который обрушил на судно дождь и высокие волны.

Старый мальтийский моряк рассказал им о способе укрепить корпус судна, чему Дюма и Доломье сначала не поверили. Однако в конце концов они разрешили моряку попробовать. Он потребовал за это деньги, хотя и собирался – предположительно – спасти собственную жизнь, как и жизни всех остальных. Речь шла о том, чтобы нырнуть в трюм, найти пробоины и ежеминутно затыкать их охапками соломы и всевозможным мусором. Моряк сообщил, что в корпусе судна имеется не одна, а множество глубоких трещин. Предложенный им способ каким-то образом сработал: уровень воды в трюме упал, а ее приток замедлился.

В столь опасном состоянии протекающее судно продержалось в бурном море более недели. Люди столкнулись не только с угрозой утонуть – рацион пищи и воды пришлось урезать. Доломье сокрушался о том, что их смерть останется незамеченной и никто о ней не узнает. В полном соответствии с уровнем метеорологической науки конца восемнадцатого века[977], ученый позднее отмечал, что «уже давно равноденствие[978] не оказывало столь ужасающего влияния на погоду».

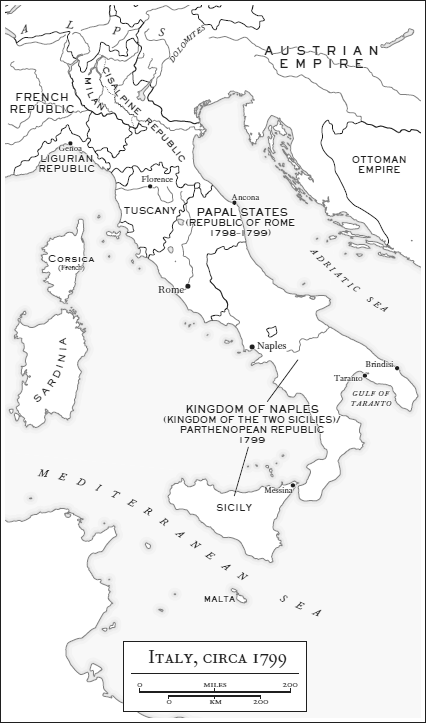

«Французские моряки и иностранцы» собрались на совет, и капитан убедил всех, что единственный выход – двигаться к ближайшему порту. Поэтому судно «Belle Maltaise» с трудом вошло в Тарентский залив, который отделяет каблук от пальцев итальянского «сапога», и оказалось на античном торговом маршруте, где некогда курсировали древнегреческие и древнеримские галеры. Город Таранто некогда был единственным на Итальянском полуострове колониальным аванпостом воинственного государства Спарта. Даже сегодня руины античного спартанского храма Посейдона[979], лежащие ниже большой серой крепости из не столь далеких времен, входят в число самых живописных достопримечательностей города.

* * *

«Я отправил капитана судна к правителю города с письмом, в котором объяснил причины, вынудившие меня вступить на их территорию, – рассказывал Дюма. – Я попросил о помощи в нашем плачевном положении и о гостеприимстве – до тех пор, пока мы не отремонтируем судно и не продолжим наш путь».

Еще каких-то пару месяцев назад город Таранто входил в Неаполитанское королевство, которым правили король и королева: Мария-Каролина – старшая сестра Марии-Антуанетты – и ее муж Фердинанд, ненавидевший Французскую революцию столь же страстно, как и любой другой монарх. Однако в результате инспирированного Францией восстания[980] свободолюбивых патриотов король и королева были изгнаны, а на их месте установлена республика, поддерживаемая Францией. Известия об этом достигли Египта[981] к середине февраля. Поэтому Дюма и его люди были уверены в своей безопасности и ожидали теплого приема.

«После череды исключительно сильных штормов[982], которые следовали друг за другом без передышки, – как вспоминал Доломье, – мы готовы были взлететь от радости при мысли о том, что прибыли домой, в Европу. Мы не сомневались, что нам абсолютно ничего не угрожает, и полагали, что вскоре встретимся с другими французами, которые, как мы думали, распоряжались в Таранто».

Капитан возвратился к Дюма с ответом, что правитель города с радостью примет их в порту, но сначала они должны пройти карантин. Просьба выглядела вполне добропорядочной: в Александрии от опустошительной эпидемии чумы[983] скончалось множество французов, а один из пассажиров «Belle Maltaise» только что стал[984] ее последней жертвой.

Но едва баркасы доставили людей с «Belle Maltaise» на берег, французы почувствовали сильное беспокойство. Осознание того, что он не находится на дружественной территории, наверняка оказалось ударом для Дюма. «Вместо триколора[985], – вспоминал Доломье, – мы увидели на всех башнях неаполитанские знамена». Флаги в гавани демонстрировали не только символы свергнутого Неаполитанского королевства, но и новый, гибридный знак, который ни один из французов не мог видеть до сих пор: геральдическая лилия, старая эмблема династии Бурбонов, поверх креста[986]. Это было символическое слияние двух сил, сброшенных Революцией: Короны и Церкви.

Путешественников ждал грубый обыск, за которым последовали бесконечные допросы с участием чиновников, канцеляристов всех мастей, доверенных лиц и солдат, вооруженных пиками и разнородным оружием. Все эти люди действовали в соответствии с приказами, чьей сути они не открывали. «Нас допросили, обыскали, разоружили[987] и поместили в карантин, – писал Доломье. – Для этого нас, 120 человек, заперли в большом складском помещении». Враждебность с антифранцузским подтекстом была явной. Один ученик Доломье, сопровождавший преподавателя, полагал, что карантин спас им жизнь. «Если бы чума не убила одного из нас[988], – писал он библиотекарю Египетского института, – нас бы вырезали той же ночью». (Охранники поразили его настолько, что он назвал их «дикарями».) Но у путешественников пока не отобрали их деньги.

Многие, конечно, были ранены, и все истощены от недоедания за время плавания по морю. В помещении оказалось так тесно, что ни один человек не мог лечь, не потеснив другого. Однако на следующий день тюремщики перевели Дюма, Манкура и Доломье в одиночные камеры. Как и за все остальное, за эту услугу пришлось заплатить наличными. Дюма также объяснил чиновникам, что кто-то должен кормить и ухаживать за двумя оставшимися у него лошадьми, и представители местных властей согласились делать это, если он даст еще денег. Взятки приходилось давать каждый час – за все. Дюма заплатил охранникам вперед за содержание лошадей – позже он узнает, что животных увели и никогда ему не вернут. (Примечательный факт: хотя охранники вели себя все грубее и агрессивнее, подкрепляя уверенность путешественников в том, что они были тюремщиками, а не хозяевами, представители властей так и не конфисковали напрямую все вещи и деньги Дюма. Возможно, привычка к взяткам слишком глубоко укоренилась в них, чтобы возникло желание быстро прекратить цикл вымогательства и поборов.)

«Все мы радовались тому, что считали искренним гостеприимством, – вспоминал Дюма, – но под маской человечности скрывались злодейские помыслы и преступления, достойные неаполитанского правительства». Путешественников действительно удерживали люди со «злодейскими помыслами», однако, хотя Дюма об этом не узнал даже впоследствии, они вовсе не представляли «неаполитанское правительство», по крайней мере, не в общепринятом смысле этого слова.

У Неаполитанского королевства странная и жестокая история[989], но редко когда жизнь в королевстве была настолько странной или настолько жестокой, как в те дни – весной 1799 года. На самом деле, среди всех районов Европы, где побывали Дюма, Манкур и Доломье, им довелось оказаться в одном из самых опасных.

Неаполитанское королевство охватывало всю Южную Италию, вплоть до границ с Папским государством (в 1799 году – Римской республикой, сателлитом Франции). Оно было относительно недавней монархией: на протяжении большей части его существования им правил Фердинанд, а до него королем был лишь его отец, Карл, вступивший на трон в 1759 году. До этого территория – с момента падения Римской империи – имела статус колонии или владения. Сначала византийцы, затем мусульмане, следом – норманны, немцы, французы и, наконец, испанцы сменяли друг друга в управлении Южной Италией или в попытках контролировать ее. С шестнадцатого столетия она принадлежала испанцам, чьи армии завоевали Южную Италию в то же самое время, когда Кортес покорял Мексику. Даже сегодня многие, особенно жители Северной Италии, отмечают, что юг больше напоминает им латиноамериканскую страну, нежели какое-либо место в Европе. И хотя они часто подразумевают под этим нечто оскорбительное, сравнение основано на совершенно реальной общей истории (символом чего послужила южноамериканская новинка – помидор, который столь сильно изменил южноитальянскую кухню[990]). С 1500-х до начала 1700-х годов испанцы правили Неаполем и Таранто почти так же, как Буэнос-Айресом и Боготой. Под их властью столица – Неаполь – непродолжительное время соперничала с Парижем за право называться крупнейшим городом Европы.

Но в начале восемнадцатого века Мадрид утратил свои южноитальянские колонии, а затем, в середине столетия, началась запутанная война за наследство, которая дала родственнику испанского короля шанс, начав политический торг с герцогства, превратить бывшие колонии в Южной Италии в новое государство – Неаполитанское королевство. Это как если бы юный Король-Солнце стал править какой-нибудь банановой республикой. Тем не менее Неаполь стал центром итальянского Просвещения[991]. Научный и культурный энтузиазм, пробудившийся благодаря раскопкам античных Помпей, сделал Неаполь одной из важнейших точек так называемого Европейского Большого путешествия[992], которое молодые аристократы совершали для завершения образования.

В 1759 году основатель государства взобрался по королевской лестнице из грязи в князи, унаследовав испанский трон, и оставил маленький стартовый «проект» своему восьмилетнему сыну, Фердинанду. Тот принял ключи от Неаполитанского королевства и в семнадцать лет женился на сестре Марии-Антуанетты. В такой же степени смышленная в политике, в какой ее младшая сестра была легкомысленной, королева Мария-Каролина принесла Неаполю что-то около восемнадцати монарших отпрысков и при этом развернула геополитические устремления государства в совершенно ином направлении. В конце 1770-х годов она пригласила выходца из Великобритании сэра Джона Актона[993] на пост руководителя военно-морского флота Неаполитанского королевства. Она рассчитывала, что сэр Джон, как англичанин, будет знать, как из ничего построить флот. Сэр Джон также стал неаполитанским военным министром, министром финансов и так далее, пока не взял на себя множество государственных функций.

К этому моменту абсолютизм неаполитанской «банановой республики» вошел в волнующую вторую стадию – ту самую, куда въехал злополучный Дюма. Когда в 1793 году Мария-Антуанетта попала на гильотину, королева Мария-Каролина поклялась в вечной ненависти к Франции и велела Актону направить все до единого ресурсы королевства на борьбу с французскими идеями, французской печатной продукцией и французским народом. Но «французские идеи» укоренились на неаполитанской земле несмотря на цензуру, особенно популярны они были среди образованных высших слоев общества. Затем, когда французская Итальянская армия освободила север страны в 1796–1797 годах, по итальянскому полуострову прокатилась волна симпатии к революции. В Риме в печально известном еврейском гетто появилось дерево свободы[994], а его жители были освобождены. Неаполь запылал от революционных речей и призывов к действию. Когда весной 1798 года наполеоновская армада проплывала мимо южного побережья Италии на пути к Мальте, Фердинанду и Марии-Каролине казалось, что французы приближаются со всех сторон.

Однако Exp?dition d’?gypte предоставила неаполитанским монархам реальную возможность нанести французам удар: при содействии Актона и британского посланника сэра Уильяма Гамильтона король с королевой развили бешеную активность, выстраивая политику государства для противодействия власти французов. Главной опорой для англо-неаполитанских связей была юная жена Гамильтона – леди Эмма Гамильтон, бурный роман которой с адмиралом Нельсоном (тогда лордом Нельсоном Нильским) позволял поддерживать тесные контакты с британским военно-морским флотом[995]. С союзом, подкрепленным не только геополитикой[996], но и постоянной потребностью Нельсона навещать свою возлюбленную, Фердинанд и Мария чувствовали себя непобедимыми. Той осенью, пока Дюма подавлял восстание в Каире, Неаполь атаковал Римскую республику, финансируемую Францией. Однако, столкнувшись с первоклассными, закаленными в боях войсками французской Итальянской армии, неаполитанские солдаты запаниковали, побросали оружие и обратились в бегство. (Разгром никак не повлиял на репутацию неаполитанских солдат. Король Фердинанд подверг уничижительной критике решение сына сменить униформу неаполитанской армии. Монарх с сарказмом заметил: «Мое дорогое дитя, одень их[997] в белое или одень их в красное, они будут драпать с той же скоростью».) Французская армия гнала неаполитанские войска до их дома, сделав возможным создание еще одной итальянской республики и стерев (на текущий момент) последние следы монархии на полуострове. Фердинанд и Мария-Каролина опустошили королевскую казну и, прихватив Актона, бежали на Сицилию[998].

После бегства короля Фердинанда в бывшем Неаполитанском королевстве настали странные дни. Никто официально не был у власти. С одной стороны, сюда прибыли силы Французской революции. Когда французская армия взяла Неаполь, местные патриоты вышли из подполья[999] и провозгласили создание Партенопейской республики – еще одного сателлита Франции. Это произошло 21 января 1799 года – менее чем за два месяца до появления Дюма в Таранто. Патриоты сажали деревья свободы и вывешивали на всех зданиях трехцветные флаги. (Цветовая схема у местных революционеров состояла из синего, желтого и красного.) В городах по всей Южной Италии вдохновленные Францией патриоты и вольнодумцы захватывали бразды власти. Таранто не стал исключением. Местные революционеры провозгласили город[1000] республиканским и свободным.

Но в то же самое время на улицы селений и городов по всему королевству выходили огромные толпы озлобленных людей. Они выискивали дворян или богатых купцов, известных своей симпатией к равенству, просвещению, свободе или любой иной «французской идее». Они вытаскивали «французские» библиотеки на площади и сжигали. Иногда эти люди не ограничивались книгами, а бросали в костер читателей, чтобы зажарить живьем. Подобных аутодафе (в буквальном переводе «актов веры») в Европе не видели со времен расцвета Испанской инквизиции. Это население было «невежественным, чрезвычайно суеверным[1001], фанатично преданным Фердинанду и враждебно настроенным по отношению к французскому народу, – писал член французской оккупационной армии. – Будь у них возможность и средства, они бы не дали ни одному из нас уйти живым… Кажется, [мы] забыли, что находимся на землях Сицилийской вечерни»[1002].

В сельской местности французские войска тоже вынуждены были вести ожесточенные битвы с группами контрреволюционеров-ополченцев, которые пока не имели ни названия, ни какой-либо реальной структуры. Изгнанный Фердинанд финансировал этот бунт[1003] – антифранцузскую, антидемократическую мешанину крестьян, аристократов, священников и бандитов. Всех их возглавлял кардинал Фабрицио Руффо – священнослужитель, вышедший из влиятельнейшего рода неаполитанских аристократов. Фердинанд назначил Руффо своим «генеральным викарием» и приказал делать «все необходимое»[1004] для очищения Южной Италии от свободолюбивых профранцузских идей.

Кардинал объявил, что это движение следует именовать L’Esercito della Santa Fede – Армией Святой Веры. Именно он придумал флаг, где сочетались символы Короны и Церкви. Под этим красно-белым знаменем войска санфедистов будут сражаться с нечестивыми армиями Французской революции, облаченными в сине-бело-красную форму.

Пока судно «Belle Maltaise» направлялось к тарентским водам, Армия Святой Веры укрепляла контроль над южной оконечностью Италии. Республиканский город Таранто пал[1005]. «Нечестивое» древо свободы было с корнем вырвано с портовой площади и сожжено. Триколоры уступили место разработанным кардиналом Руффо штандартам с лилией и крестом.

Армия Святой Веры беспощадно уничтожала вольнодумцев, евреев, республиканцев и любого человека, обвиненного в малейших связях с чем-либо французским. Когда Дюма и его спутники отвечали на бесконечные вопросы, по всему древнему городу еще валялись тела убитых, хотя на портовой площади не осталось ни одного из них. В день прибытия злополучного судна[1006] в порт маркиз де ла Скьява, представитель санфедистов, был назначен новым правителем – «Лордом» – крепости Таранто.

Маркиз де ла Скьява сообщил кардиналу Руффо, что захватил двух высокопоставленных французских генералов и знаменитого французского ученого, которые потерпели кораблекрушение. После чего маркиз стал ждать приказов от кардинала относительно дальнейшей судьбы пленных. Но получить прямой ответ было невозможно, потому что в Армии Святой Веры отсутствовала четкая структура, а само повстанческое движение развивалось хаотично. Прежде чем стать руководителем армии, человек, которого бунтовщики называли генеральным викарием, служил казначеем у папы Римского и управляющим на мануфактурах по производству шелка[1007] у короля Фердинанда. Хотя Руффо искренне желал восстановить власть Церкви в королевстве, в возглавляемую им армию вступали, по словам одного из его собственных офицеров, «убийцы и разбойники, привлеченные возможностью грабить[1008], мстить и убивать». Всевозможные проходимцы заявляли, что действуют от имени и по поручению Армии Святой Веры или самого кардинала.

Случилось так, что Дюма, который, несмотря на все протесты, целыми днями общался лишь с мелкими чиновниками, неожиданно удостоился визита человека, представившегося «Его Высочеством принцем Франциском, сыном короля Фердинанда Неаполитанского». Дюма попытался было рассказать ему о том, как плохо с ними обращаются, и попросить о встрече с французским посланником, но принц перебил его. «Справившись о здоровье генералов Бонапарта и Бертье и ситуации в Египетской Армии, он тут же ушел», – вспоминал озадаченный Дюма.

Как следует из более поздних итальянских источников, человек, называвшийся сыном Фердинанда, на самом деле был корсиканским авантюристом по имени Бочекьямпе[1009]. Он переезжал из города в город в зоне действия санфедистов, выдавал себя за принца и командовал направо и налево. Фальшивый принц Франциск смещал магистратов, назначил правителей городов, поднимал налоги и тратил деньги из общественной казны. Его способность проделывать все это безнаказанно позволяет утверждать, что он, без сомнения, был гораздо способнее настоящего принца Франциска, известного своим чудовищным дилетантизмом, как, впрочем, и его отец. Этот факт также позволяет судить о хаосе, в котором в то время пребывало королевство.

Негодяй мог и не быть истинным принцем короны, но именно он стал поводом для первого прямого сообщения, полученного Дюма от кардинала Руффо.

Не успели пройти сутки после визита мошенника, как охранники передали Дюма письмо от кардинала. «Он призвал нас с генералом Манкуром написать французским главнокомандующим Неаполитанской и Итальянской армиями с предложением обменять нас на господина Бочекьямпе, плененного в Анконе. Он добавил, что король Неаполитанский [начальник Руффо] заинтересован в одном только господине Бочекьямпе более, нежели во всех прочих своих генералах, находящихся в плену во Франции, вместе взятых».

Судя по всему, самозваный «принц Франциск» сразу после посещения камеры Дюма направился на север, на другую половину полуострова, во главе войск санфедистов. Похоже, он намеревался с боем пройти вдоль побережья и разграбить его. Но французы пленили полководца – отсюда и возможность обмена. (Несмотря на предосудительное поведение в Таранто[1010], Бочекьямпе ранее отбил провинцию Апулия у союзных Франции республиканцев и вернул ее под контроль короля Фердинанда. Это стало итогом успешного заговора, организованного Бочекьямпе и тремя другими преступниками-корсиканцами, которые тоже выдавали себя за членов королевской фамилии.)

«В ответ я отправил кардиналу требуемые им письма», – вспоминал Дюма. Он все сильнее надеялся, что благодаря столь необычному обмену пленными получит свободу. Но затем пришло известие о том, что французы на самом деле убили Бочекьямпе, а не взяли его в плен, – и кардинал Руффо потерял интерес к Дюма и Манкуру как к предметам для торга.

Вместо освобождения Дюма получил приказ, провозглашающий, что они с Манкуром теперь, спустя примерно семь недель после того, как впервые оказались в тюрьме, официально считаются военнопленными Армии Святой Веры. Приказ касался только их двоих; прочих пассажиров «Belle Maltaise» следовало держать отдельно.

В подтверждение этой версии событий, содержащейся в отчете Дюма, я обнаружил приказ, датированный 4 мая 1799 года, о «переводе всех французских и генуэзских пленных[1011], за исключением двух генералов, которые останутся в Таранто, в тюрьме под надежной охраной». В документе говорилось, что всех прочих пленников надлежит отпустить после подписания теми следующего обязательства: «Они клянутся в течение двух лет не поднимать оружия против Его Величества короля Неаполитанского, да хранит его Господь, [или] против любых его союзников». Впрочем, перед освобождением пленников надлежало «лишить всякого оружия… даже маленьких ножей». Власти также приказали конфисковать «их деньги, если имеются, за исключением небольшой суммы, необходимой в пути, и драгоценности либо иное ценное имущество». Конфискованные ювелирные изделия, наручные часы, золотые и серебряные монеты, кубки, ножи, шелковые платки, кусочки ткани и так далее были надлежащим образом внесены в опись – этот многостраничный перечень с детальным описанием мог бы понравиться только ростовщику или страховому агенту. Но в целом он показывает, что захват «Belle Maltaise» для Армии Святой Веры оказался настоящим подарком судьбы. Опись завершается сообщением о том, что «все серебряные и золотые монеты помещены в обитый железными полосами ящик… перевязанный веревкой и запечатанный испанским воском».

Более поздним приказом четко предписывалось освободить «Деодато Доломье», охарактеризованного как «член почти всех европейских академий[1012] и профессор естественной истории в Париже». К несчастью, судьба распорядилась так, что Доломье не был ни отпущен на свободу, ни остался в плену в Таранто вместе с Дюма и Манкуром. О его прибытии в город узнали сицилийские рыцари Мальтийского ордена, которые имели зуб на ученого за то, что он убедил магистра сдать крепость-остров Наполеону. Хотя Доломье не собирался предавать рыцарей, они обвинили его в причастности[1013] к двурушничеству Наполеона. Международный «литературный мир» встал на защиту[1014] Доломье. Требования освободить ученого звучали в каждой европейской стране, включая Великобританию. Этот настрой отражен в письме известного британского исследователя и ботаника Джозефа Бэнкса британскому консулу в Неаполе: «Вы понятия не имеете, какое сильно возмутилась[1015] вся литературная общественность, узнав о его тюремном заключении, и как горячо люди науки по всей Европе ратуют за его освобождение». В Египте Конте и два других ученых написали письмо от имени Института, требуя освободить Доломье: «Когда гражданин Доломье по приказу правительства[1016] его страны отправлялся в поход, он рассматривал его как литературный вояж. Он и вообразить не мог вторжения на Мальту».

Но ни одно из этих посланий не смогло удержать мальтийских рыцарей от мести. Они перевели Доломье из крепости Таранто в замок в Мессине, в Сицилии, где почти два года бесчеловечно держали его в одиночной камере. Находясь в заключении, он писал трактат по геологии на полях и между строчек нескольких книг, оставленных ему тюремщиками. Пером служила острая щепка, а чернилами[1017] – сажа от масляной лампы. После освобождения Доломье опубликовал этот научный труд под названием «Размышления о минералогии». В историю науки трактат вошел как поворотный пункт в геологии[1018]. Доломье умер[1019] спустя несколько месяцев после выхода книги в свет.

Сын генерала Дюма конечно же использует тюремное заключение отца в крепости Таранто как основу для описания мытарств главного героя «Графа Монте-Кристо» Эдмона Дантеса, брошенного в одиночную камеру по ложному обвинению. Подобно Дюма, Дантес сойдет на берег с корабля, ожидая, что его жизнь изменится к лучшему, но вместо этого станет пешкой в чужих заговорах и планах, которые не имеют к нему никакого отношения, и окажется под замком в средневековой тюрьме-крепости – без надежды на суд и без возможности сообщить кому-либо во внешнем мире о своей участи. Но мучения Доломье в мессинской цитадели будут иметь столь же важное значение для романа: Доломье превратится в аббата Фариа, мастера на все руки, который по ошибке выроет подземный ход в камеру Эдмона и подружится с ним. Аббат обучит Эдмона тайнам науки, философии, религии и фехтования, а также передаст ему карту острова сокровищ, которые сделают его богатым.

Подобно Доломье, Фариа подбадривает себя, записывая свой научный шедевр углем на найденных предметах. «Когда вы придете ко мне[1020], – говорит Фариа Эдмону, – я покажу вам целое сочинение, плод мыслей и изысканий всей моей жизни… В то время я не подозревал, что буду составлять его в стенах замка Иф». Он пишет часть трактата на одной из рубашек, а в качестве пера использует щепку, покрытую сажей, «растворенной в вине, которое мне дают по воскресеньям; и, заверяю вас, лучших чернил и желать нельзя. Для важных заметок, которые должны бросаться в глаза, я накалываю палец и записываю факты, достойные особого внимания, кровью».

* * *

В архивах города Таранто я обнаружил документ от 8 мая 1799 года, где говорится, что Дюма и Манкура следует держать взаперти в крепости до тех пор, пока не представится возможность переправить их «Его преосвященству кардиналу[1021] Д. Фабрицио Руффо, слуге Его величества Фердинанда IV, да благословит его Господь во веки».

Приказ, обрекающий Дюма и Манкура на неопределенно долгое тюремное заключение без суда и следствия, написан синими чернилами характерным для восемнадцатого столетия затейливым почерком с завитками, росчерками и точками над буквами. Однако в процессе поисков известий о генерале Дюма я к тому моменту полностью излечился от стремления видеть какие-либо романтические ассоциации между умением красиво писать птичьим пером и способностью быть человечным.

Текст распоряжения занимает семь страниц. Суть же состоит в том, что «командир Пятой и Шестой дивизиями христианских войск Неаполитанского королевства» – Армии Святой Веры – приказывает передать двух французских генералов «прославленному рыцарю сэру Джамбатисте Терони, военному командиру королевской крепости». В качестве свидетелей подписались многие представители местного дворянства, чьи имена отсылают нас к эпохе Средневековья, но среди них затесались и представители неблагородных сословий, вроде местного адвоката, занимавшегося сделками с недвижимостью.

Все эти люди подтвердили, что 13 мая пленники были здоровы, но, поскольку в Таранто не имелось других мест для надежного их содержания, они будут «препровождены в крепостную башню… с хорошей охраной, вместе с ними – один из их слуг, также француз, которому милостиво позволено служить им». (Даже самому злодейскому тюремщику, особенно если он работал на стороне Церкви и Короля, не могло и в голову прийти лишить дворянина его лакея.)

Итак, в полном соответствии со всеми этими чернильными завитушками, Дюма перевели в камеру в крепости, где он спал на соломе[1022], брошенной на каменную скамью. Зимой сквозь единственное крошечное окно с железной решеткой в помещение проникали холод и сырость. Охранники держали Дюма и Манкура порознь, но разрешали им ежедневно видеться под надзором. «Мы были вынуждены потратить все оставшиеся деньги и продать все наши вещи, чтобы оплатить скудное питание, – будет вспоминать Дюма. – Нам также пришлось самим снабжать себя всем необходимым» для долгой жизни и выживания в тюрьме.

В первые недели тюремщики часто оставляли двери в камеры Дюма и Манкура незапертыми, поскольку они вели в прекрасно охраняемый внутренний двор. Побег оттуда считался невозможным. Я осмотрел камеру, где предположительно держали Дюма (крепость Таранто сейчас находится в собственности военно-морского флота Италии). Расстояние от внутреннего двора до внешних стен с большим количеством широких каменных парапетов и сторожевых башен, похоже, подтверждает мнение о невозможности побега.

Камера оказалась больше, чем я ожидал, и это каким-то образом усиливало ощущение обреченности, которое охватило меня, даже несмотря на то что вместе со мной находилась группа веселых, элегантных офицеров итальянского флота, одетых в безупречно белую форму. Она могла бы быть кладовой (именно в таком качестве она и используется сейчас), но адмирал указал на маленькое окошко в стене с решеткой из толстых, ржавых железных прутьев: «Вот откуда мы знаем, что это камера». Окно выходило во внутренний двор, и единственное, что Дюма мог видеть из него, помимо серых камней, были его охранники-санфедисты, вооруженные откупоренными бутылками красного вина и разнородным трофейным оружием. Адмирал показал мне пару ржавых пуговиц, украшенных символами Французской Республики 1796 или 1797 года. «Мы нашли их[1023] в одной из соседних камер… может, они принадлежали Дюма?»

Узникам тоже разрешалось пить вино, если они могли за него заплатить, как и любые другие спиртные напитки, которые посчастливится раздобыть охранникам. Пища подавалась нерегулярно и часто состояла лишь из сухого печенья, хотя раз в неделю бывала рыба, пойманная в местных водах. Все зависело от настроения стражников. Иногда они позволяли пленникам мыться в старой металлической бочке.

Каждый день узники имели право на одну прогулку по двору, при этом им нельзя было выходить за пределы очерченной зоны площадью в 25 квадратных метров. Этот «моцион» имел жизненно важное значение для Дюма – атлета и любителя жизни на свежем воздухе, поскольку позволял поддерживать хотя бы какое-то подобие психологического, если не физического, здоровья. Но главное, что не давало ему пасть духом, была мысль о том, что он вот-вот очнется от этого кошмара, невероятная ошибка будет исправлена и он сядет на быстроходный корабль, следующий в Тулон, где найдет хорошего скакуна, проедет через всю Францию и окажется в Вилле-Котре со своей семьей.

Каждый раз, когда тюремщик приносил еду, Дюма требовал встречи с командиром крепости. Маркиз де ла Скьява пока так и не посетил ценных узников. Дюма знал, что этому должно быть объяснение. Возможно, кардинал прислал приказ, чтобы его и Манкура держали в максимальной изоляции.

Тюремщик улыбался, казалось бы, со снисхождением (но возможно, это было всего лишь неверие в правомерность требований узника) и говорил, что по своим каналам похлопочет о Дюма перед Руффо. Это все, что он может сделать. И конечно, за это не мешало бы заплатить, чтобы компенсировать расходы.

Сын генерала Дюма будет годами мучительно размышлять о тяжелой жизни отца в крепости Таранто, который попал в тюрьму на неопределенный срок за непонятно какие проступки, из-за незнакомых людей. Писатель вообразит бесконечные и бессмысленные разговоры узника с тюремщиком. Они описывают ту же самую безысходность, которую позже выразит Кафка, только Дюма сделал это на восемьдесят лет раньше и в доступной каждому читателю форме. В «Графе Монте-Кристо» Эдмон умоляет тюремщика:

«Я хочу видеть коменданта»[1024].

«Я уже говорил вам, что это невозможно».

«Почему?»

«Потому что это запрещено правилами».

«Что же тогда разрешено?»

«Пища получше, если вы за нее заплатите, книги и прогулки».

«Но я хочу встретиться с комендантом».

«Если вы станете надоедать мне, повторяя одно и то же, я перестану носить вам еду».

«Но тогда, – сказал Эдмон, – я умру от голода, вот и все…»

Поскольку каждый арестант ежедневно приносил тюремщику по десять су, он ответил более ласковым тоном:

«То, о чем вы просите, невозможно. Но если вы будете хорошо себя вести, вам разрешат гулять, а на прогулке, может статься, вы однажды встретите коменданта. И если ему будет угодно ответить вам, то это уж его дело».

«Но сколько, – спросил Дантес, – мне придется ждать этой встречи?»

«Ах! Месяц, полгода или год».

«Это слишком долго. Я хочу видеть его сейчас же!»

«Ах! – сказал тюремщик. – Не думайте все время о том, что невозможно, иначе через пару недель вы сойдете с ума».

* * *

Впрочем, в безумный апрель 1799 года у кардинала Руффо вряд ли было время задуматься о судьбе двух высокопоставленных французских пленников. Он целиком сосредоточился на действиях его Армии Святой Веры в союзе с британцами, русскими и турками. Британские корабли оккупировали Капри и другие острова вдоль Амальфийского побережья и блокировали Неаполитанский залив[1025], отрезав поддерживаемую Францией Партенопейскую республику от поставок продовольствия. Войска Оттоманской империи высадились под Бриндизи[1026], главным южноитальянским портом на Адриатике, и соединились с силами санфедистов. От внимания хулителей Руффо не укрылось, что католический генералиссимус в своем крестовом походе опирается на помощь протестантских, православных и мусульманских армий. Но опасные французские идеи заставили выглядеть старомодными вековые противоречия между религиями. Во времена, когда всем им грозила безбожные свобода, равенство и братство, Армия Святой Веры продолжала без оглядки принимать в свои ряды местных бандитов и разбойников.

13 июня Армия Святой Веры войдет в Неаполь, где устроит настоящую оргию зверств[1027]. Армия невежественных хулиганов, набранная в основном из жителей соседних деревень, организовала своего рода бунт бедняков против образованных слоев общества[1028] – повторение чудовищных январских аутодафе, только на этот раз их, наряду с грабежами, проводила настоящая, «религиозная» армия[1029]. Фердинанд вернулся в Неаполь лишь в июле, и даже тогда, когда королевская флотилия вошла в залив, король был слишком напуган, чтобы решиться на высадку. Он вместе со всеми придворными ждал на море, пока на земле продолжался полуофициальный террор во имя Святой Веры. Убийства периодически повторялись до конца лета.

* * *

А в Таранто генералы Дюма и Манкур узнали о крахе неаполитанских республик тем способом, каким узники часто узнают о политических событиях: правила содержания изменились.

«Пришел охранник и сказал нам, что теперь, когда республика пала и французов изгнали из королевства, нас больше не будут выпускать из камер на ежедневные прогулки, – вспоминал Дюма. – Позже в тот же день пришли рабочие, чтобы установить на наши двери засовы».

Но если генералы теперь стали настоящими военнопленными, тюремщики обязаны снабжать их «продуктами, достойными военнопленных и нашего ранга», – протестовал генерал Дюма. Узникам должны разрешить прогулку. Бежать из двора крепости было некуда, поэтому запрет ежедневного моциона был просто превышением полномочий.

«Охранники ответили на наши требования насмешками, – вспоминал Дюма. – Не буду приводить здесь злые и непристойные угрозы трусливых солдат, подстрекаемых их главарями. Они изводили нас днем и ночью. Но я обязательно доведу до сведения французского правительства весь масштаб злоупотреблений, характерных для королевских властей Неаполя и особенно для негодяев, которые представляют эти власти в Таранто».

Если бы Дюма был прежним собой, он мог бы оглушить одного из охранников и попытаться сбежать. Находившиеся в крепости солдаты Армии Святой Веры были хорошо вооруженными, но вялыми и непрофессиональными вояками, а регулярный гарнизон крепости внушал еще меньшее почтение. Крепость Таранто, некогда охраняемая швейцарскими наемниками[1030], в последние годы пополнялась неаполитанскими солдатами, которых отправляли сюда на поправку после ранения. Многие из них жили в крепости вместе с семьями, придавая этому месту вид дома ветеранов войны. Могла ли такая охрана сдержать человека, который обратил австрийцев в бегство на мосту в Клаузене? Если Дюма смог взобраться по обледеневшей скале, чтобы захватить вражеский редут, неужели бы он не перехитрил своих охранников и не спустился бы по веревке с крепостной стены?

Но Дюма не был уже тем человеком, который в прошлом десятилетии с боями пробивал себе дорогу к славе. Он уехал из Египта из-за пошатнувшегося здоровья, а после прибытия в Таранто столкнулся со «странным параличом», поразившим лицо. Пока он сидел в карантине, власти Таранто прислали к нему врача, и тот «начал кое-какое лечение». Врач продолжал навещать Дюма и в крепости. 16 июля, в 10 часов утра, «выпив стакан вина и съев сухое печенье во время мытья, согласно инструкциям доктора», Дюма упал на пол, скрючившись от боли.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 13 ЖИЗНЬ В ПЛЕНУ

Глава 13 ЖИЗНЬ В ПЛЕНУ В 1944 и 1945 годах в лагерях для военнопленных в России отсутствовал четкий порядок. Я знаю об этом по собственному опыту и рассказам других пленных. Все это можно выразить одними словами: однообразие и невзгоды. Самыми главными лишениями для пленных

Глава III. Внутренняя жизнь Добровольческой армии: традиции, вожди и воины. Генерал Романовский. Кубанские настроения. Материальное положение. Сложение армии

Глава III. Внутренняя жизнь Добровольческой армии: традиции, вожди и воины. Генерал Романовский. Кубанские настроения. Материальное положение. Сложение армии Тяжело было налаживать и внутренний быт войск. Принцип добровольчества, привлекая в армию элементы стойкие и

Глава X ПОРТРЕТ ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ

Глава X ПОРТРЕТ ВЕРЫ ПАВЛОВНЫ «Однажды, придя к Александру Степановичу без предупреждения, я нашла дверь в его комнату полуоткрытой. Я увидела на столе два прибора: тарелочки из папье-маше, бумажные салфеточки; стояла нехитрая закуска и немного сладкого. Лежала записка:

Глава XVIII СИМВОЛ ВЕРЫ

Глава XVIII СИМВОЛ ВЕРЫ Казалось бы, странная метаморфоза: вчерашний декадент и богоискатель, убежденный идеалист, член совета Религиозно-философского общества, журналист из либеральной газеты, человек с громадным житейским опытом, знавший жизнь не понаслышке, как мало

Глава 13 СИМВОЛ ВЕРЫ

Глава 13 СИМВОЛ ВЕРЫ Истинный сын своего века, Пришвин был человеком, достаточно критически настроенным по отношению к церкви. Воспитанный, как и подавляющее число русских мальчиков, в христианском духе, еще в отрочестве он отверг и Христа, и священника, о чем часто заходит

Глава 19 У времени в плену

Глава 19 У времени в плену Вдовствующая Императрица проводила много времени за границей и большую часть его на «первой родине» — в Дании. После смерти матери не проходило беспокойство за отца. Он с каждым годом становился все слабее и слабее, но сохранял ясность ума, да и

Глава 2 В плену

Глава 2 В плену Повели нас в город Стародуб, по пути не давая ни пить ни есть. На наше счастье, пошел дождь, и мы, падая на колени, с жадностью пили грязную воду. Нас повели в Сураж, из Суража в город Унеча. Мы от усталости еле волочили ноги. Местные жители бросали в колонны кто

Глава II. В русском плену

Глава II. В русском плену Уже темнело, когда мы вступили в Тарнополь. Жители, в основном женщины, дети и старики, высыпали на улицу и смотрели на нас. Они стояли с обреченным видом и не проявляли никаких эмоций. Две с лишним тысячи поляков, всего лишь две недели назад

Глава II В русском плену

Глава II В русском плену Уже темнело, когда мы вступили в Тарнополь[19]. Жители, в основном женщины, дети и старики, высыпали на улицу и смотрели на нас. Они стояли с обреченным видом и не проявляли никаких эмоций. Две с лишним тысячи поляков, всего лишь две недели назад

ГЛАВА IV. В плену.

ГЛАВА IV. В плену. Тюрьма.Английский офицер, узнав из наших слов, что он арестовал командира и часть команды «Морского Чёрта», с гордостью сказал нам:? Прекрасно, вы составили себе имя, вы встретите достойное обращение. Я британец.Слово «британец» он произнес с особым

Глава 4 Служба в штабе 24-й резервной армии. Старший помощник начальника оперативного отдела армии

Глава 4 Служба в штабе 24-й резервной армии. Старший помощник начальника оперативного отдела армии 4.1 Расставание с 255-ой стрелковой дивизией Комдив вернулся из штаба фронта, где встречался к командующим фронтом генерал-лейтенантом Р. Малиновским, давним своим

Глава 6 ОБРЕТЕНИЕ ВЕРЫ (2008)

Глава 6 ОБРЕТЕНИЕ ВЕРЫ (2008) Цель земная — будь трижды великая и восхитительная — Не заменит Душе о Спасительном слове менту. Жаждет к Богу Душа, к тем Колодцам, где Влага Живительная, Не желает Душа в

17 октября. Наполеон прибыл на остров Святой Елены (1815) Остров святой России

17 октября. Наполеон прибыл на остров Святой Елены (1815) Остров святой России 17 октября 1815 года сорокашестилетний Наполеон Бонапарт вступил на остров Святой Елены, которому, по собственному признанию, предпочел бы могилу. Гнусным предательством Англии, под

Глава 9 Препятствия католической веры

Глава 9 Препятствия католической веры – Церковь не даст мне разрешение жениться на Жа-Жа, и я не знаю, что делать, – говорил Конрад.Гостиничный магнат созвал экстренное совещание в кабинете своего особняка в Бель-Эйр. На совещании присутствовали девятнадцатилетний Ники,