ГЛАВА VII…ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ПУШКИНА 1831-1837

ГЛАВА VII…ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ ПУШКИНА 1831-1837

Прожив до весны в Москве, новобрачные после Святой выехали в Петербург, и Пушкин переехал со своею женою на дачу в Царское Село, где в это лето проживал и Жуковский. В Петербурге вскоре развилась холера, что затруднило сношения с городом, и Пушкин, “прижатый”, как он выражался, к Царскому Селу, был предоставлен небольшому обществу друзей, великолепным садам дворца, семейным радостям медовых месяцев и воспоминаниям золотых дней своего детства. Здесь Пушкин, под влиянием общего положения дел того времени, отчасти и друга своего Жуковского, утомленный всеми теми гонениями, которые он испытал в предшествовавшие годы, впервые выступил на поприще того официального патриотизма, который, не избавив его от тени подозрения, лежавшей на нем в глазах высшей администрации, в то же время произвел охлаждение к нему в значительной части русского общества. 5 августа написано было им стихотворение “Клеветникам России”, за которым вскоре последовала “Бородинская годовщина”. Там же, в Царском Селе, состязаясь с Жуковским, Пушкин написал свои сказки “О царе Салтане”, “О попе Остолопе”, “О мертвой царевне”, “О золотом петушке”.

Впрочем, патриотические стихотворения не остались совсем без следа, и 14 ноября 1831 года Пушкин зачислен был на службу в ведомство Государственной Коллегии иностранных дел с жалованьем 5 тысяч ассигнациями в виде особенной высочайшей милости. Вместе с тем ему был дозволен вход в Государственные архивы для собирания материалов к истории Петра Великого, чем он и не замедлил воспользоваться в ту же зиму, по переезде с дачи в Петербург. Из квартиры своей в Морской отправлялся он каждый день в различные ведомства, предоставленные ему для исследований. Он предался новой работе с жаром, почти со страстью. Так протекла зима 1831 года. 7 января следующего года он был принят в число членов Императорской Российской Академии и начал прилежно посещать заседания Академии по субботам. Плодом этих посещений были статьи его “Российская Академия” и “О мнении М.А. Лобанова”. Весной 1833 года он переехал на дачу, на Черную речку, и отправлялся каждый день в архив, туда и обратно пешком; когда же чувствовал утомление, шел купаться, и этого средства было достаточно, чтобы снова возвратить ему бодрость и силы. В архивах Пушкин не ограничивался одним собиранием материалов к истории Петра; ему попалось случайно под руки несколько бумаг, относящихся к Пугачевскому бунту: он быстро увлекся изучением этого события и вскоре весь ушел в него. При такой непрерывной и страстной деятельности, к осени 1833 года у него были уже готовы материалы для “Истории Пугачевского бунта”, написана вчерне “Капитанская дочка”, и сверх этого были совсем отделаны “Русалка” и “Дубровский”.

Не ограничиваясь одними архивными изысканиями, Пушкин, как истый реалист, предпринял тогда уже то, что ныне, полстолетия спустя, ставят в особенную заслугу современным нам французским натуралистам как нечто новое, ими только что введенное: именно он захотел посетить все места, ознаменованные Пугачевским бунтом. И вот осенью в 1833 году он совершил поездку по Казанской, Симбирской, Пензенской и Оренбургской губерниям. Везде он, обозревая местности, в то же время искал живых преданий и свидетельств очевидцев. Так, в Казани он провел с этою целью полтора часа у некоего старожила, купца Крупенина; в Оренбургской губернии разговаривал со стариком Дмитрием Пьяновым, сыном того Пьянова, о котором упоминается в “Истории Пугачевского бунта”, а в селении Берды встретил старую казачку, помнившую происшествия того времени очень живо. Он пишет, что чуть не влюбился в нее, несмотря на малопривлекательную наружность. В Уральске Пушкин был принят с большим радушием всем обществом города, соединившимся в обеде, данном в честь поэта.

Истратив на все это путешествие месяц, Пушкин возвратился в Болдино 2 октября, до конца ноября пробыл в деревне, после чего возвратился в Петербург на службу. В этот промежуток времени были им закончены “Сказка о рыбаке и рыбке”, “Песни западных славян”, которые он писал между делом, в течение 1832 и 1833 годов, “Медный всадник” и “История Пугачевского бунта”.

По прибытии в Петербург Пушкин представил в декабре 1833 года на рассмотрение начальства свою “Историю Пугачевского бунта” и получил дозволение на издание ее; сверх того, в виде награды, он был пожалован в камер-юнкеры, а на напечатание книги дано ему было заимообразно 20 тысяч руб. ассигнациями с правом избрать одну из казенных типографий.

По-видимому, Пушкин был наверху милостей, почестей и славы; со стороны могло казаться, что жизнь улыбается ему как нельзя более. А на самом деле он был глубоко несчастный человек, и тысячи острых пил со всех сторон подтачивали его существование. Начать с того, что положение Пушкина было крайне двусмысленно. С одной стороны казалось, что это было поднятие в высшие сферы общества, весьма льстившее тщеславию поэта; но в то же время это внешнее возвышение соединялось с целым рядом нравственных унижений всякого рода. Пушкин не мог войти в высшие сферы человеком, равным людям, находившимся в них, ни по своему состоянию, ни по родовитости, что неотразимо развивало в нем болезненную мнительность, при которой каждый неотплаченный визит, малейший признак небрежности в отношениях к нему и к его дому раздувались в его воображении в умышленное пренебрежение к нему, в желание доказать ему, что он сидит не в своих санях. В то же время это новое положение, при всей его кажущейся высоте, носило характер своего рода заточения, так как оно было обязательно: Пушкин не мог самовольно выйти из него, видя его ненормальность, не мог даже жить, где ему вздумалось бы; когда же он просился в отставку, ему или отказывали, или грозили опалою, лишениями – вроде запрещения посещать архивы.

Особенно положение Пушкина при дворе сделалось тягостно, когда ему пожаловали камер-юнкерство. Это придворное звание было уже не по летам Пушкина, и положение его невольно было комично, когда ему приходилось на выходах стоять среди безбородых юношей. Этим и объясняются исполненные горечи слова его дневника от 1 января 1834 года:

“Третьего дня я пожалован в камер-юнкеры (что довольно неприлично моим летам). Меня спрашивали, доволен ли я моим камер-юнкерством. – Доволен, потому что государь имел намерение отличить меня, а не сделать смешным; а по мне хоть в камер-пажи, только бы не заставили меня учиться французским вокабулам и арифметике”. Отсюда же вытекает и ответ его великому князю, который поздравил его в театре с назначением: “Покорнейше благодарю, ваше высочество; до сих пор все надо мною смеялись, вы первый меня поздравили”.

Самое исполнение придворных этикетов в камер-юнкерском мундире крайне тяготило Пушкина своею формальностью, соединенной с выговорами и замечаниями чисто школьнического характера. “Третьего дня, – писал он своей жене, – возвратился я из Царского в 5 часов вечера, нашел на своем столе два билета на бал 29 апреля и приглашение явиться на другой день к Литте; я догадался, что он собирается мыть мне голову за то, что я не был у обедни. В самом деле, в тот же вечер узнаю от забежавшего ко мне Жуковского, что государь был недоволен отсутствием многих камергеров и камер-юнкеров и что он велел им это объявить. Я извинился письменно. Говорят, что мы будем ходить попарно, как институтки. Вообрази, что мне с моей седой бородкой придется выступать с Безобразовым или Реймерсом – ни за какие благополучия! Taite mieux avoir le fouet devant tout le monde,[12] как говорит mr. Jourdain”

В то же время обязательная придворная жизнь, навязанная Пушкину, соединенная с выходами, приемами, нарядами жены, требовала таких расходов, которые были совершенно не по средствам Пушкина, остававшегося при своем высоком положении все тем же помещиком средней руки, да еще помещиком с крайне расстроенным состоянием. Все имения родных его к этому времени успели прийти в полный упадок. Мы уже заметили выше, что управляющий, честный немец, посланный в Болдино, убежал оттуда в ужасе. Тщетно умолял Пушкин своих родных поселиться года на два, на три в Михайловском. Сергей Львович пришел в ужас и неистовство от перспективы закабаления в деревенскую глушь. “Вы не можете вообразить, – пишет Пушкин к Осиповой 29 июня 1835 года, – как тяготит меня управление этим имением (Болдином). Нет никакого сомнения, что спасти Болдино необходимо, хотя бы только для Ольги и Льва, которым в будущем предстоит нищенство или, по крайней мере, бедность. Но я и сам не богат, я имею собственное семейство, которое зависит от меня и которое без меня впадет в крайность. Я взял имение, которое, кроме хлопот и неприятностей, ничего мне не приносит. Родители мои и не знают, что они шагах в двух от разорения; если бы они могли решиться пробыть несколько лет в Михайловском, дела могли бы поправиться; но этого никогда не будет.

И вот, как неизменные спутники разорения, пошли залоги и перезалоги имений, беспрестанные хлопоты о том, где бы и как бы раздобыть денег, а долги росли не по дням, а по часам. К тем 20 тысячам руб., которые Пушкин получил заимообразно на издание Пугачева, присоединился новый казенный долг: именно 16 августа 1835 года пожаловано было ему в ссуду 30 тысяч руб. ассигнациями без процентов, с тем, чтобы в уплату общей суммы долга, возросшей таким образом до 50 тысяч, шло получаемое им жалованье, по 5 тысяч руб. в год. Но вслед за тем, перед самою смертью уже, Пушкин вновь хлопочет у министра финансов Канкрина о том, что нельзя ли принять в уплату этого долга 200 душ, принадлежавших лично ему в Нижегородской губернии и заложенных в Московском опекунском совете.

Это печальное финансовое положение не могло не отражаться и на творчестве поэта. И тут мы видим весьма прискорбное раздвоение: в то время как Пушкин более чем когда-либо ратовал за чистое и свободное искусство и восклицал надменно презренной черни: “Подите прочь, какое дело поэту мирному до вас”, – в действительности литературная деятельность его с каждым годом все более и более принимала спекулятивный характер и вся обращалась к тому, как бы добыть более денег. Конечно, не ради “звуков чистых и молитв” предпринимал он обширные исторические труды вроде “Истории Пугачевского бунта” или “Истории Петра Великого”, – труды, так мало свойственные его гению и потому крайне слабые, сухие, в которых вы и следа не видите того, что вы привыкли соединять с именем Пушкина. Это же желание добыть как можно более денег побуждало его взяться за какое-нибудь периодическое издание. Так, сначала он мечтал о газете, но когда газета не была ему разрешена, предпринял в последний год жизни ежемесячный журнал “Современник”. Цель издания журнала была, по-видимому, весьма почтенная: именно “противодействовать тому легкомысленно насмешливому, парадоксальному взгляду на литературу нашу, который господствовал в то время в петербургской журналистике, особенно на страницах “Библиотеки для Чтения”; возвратить критику снова в руки малого избранного кружка писателей, уже облеченного уважением и доверенностью публики”. Но сквозь все эти чисто литературные цели постоянно проглядывает надежда поправить свое состояние.

Вообще, весьма грустное впечатление производил этот гениальный человек, которому поклонялась вся Россия, затертый в блестящей толпе расшитых мундиров, в качестве выскочки, глотающий поминутно если не пренебрежение, то еще того хуже – снисходительность, с тоскливой скукой одиноко бродящий по бальным залам или взирающий из-за колонны, как увиваются светские франты за его женою. Она отплясывает, разодетая в пух и прах, веселая и беспечная, а у него в это время кошки скребут на сердце, и не от одной ревности, а при мысли, что вот все вокруг веселятся, счастливые, довольные, обеспеченные, не думая о завтрашнем дне, а ему предстоит завтра ехать в опекунский совет закладывать последнее имение или вести торгашеские переговоры с литературными барышниками. Нет ничего мудреного, что все письма его в последние два-три года жизни, особенно к жене, постоянно носят характер каких-то стонов, как об этом можно судить по следующим выдержкам.

“Хлопоты по имению меня бесят, – пишет он в одном письме, – с твоего позволения, надобно будет, кажется, выйти мне в отставку и со вздохом сложить камер-юнкерский мундир, который так приятно льстил моему честолюбию и в котором, к сожалению, не успел я пощеголять. Ты молода, но ты уже мать семейства, и я уверен, что тебе не труднее будет исполнить долг доброй матери, как исполняешь ты долг честной, доброй жены. Зависимость и расстройство в хозяйстве ужасны в семействе, и никакие успехи тщеславия не могут вознаградить спокойствия и довольства. Вот тебе и мораль”. “Милый мой ангел! – пишет он в другом, – я было написал тебе письмо на четырех страницах, но оно вышло такое горькое и мрачное, что я его тебе не послал, а пишу другое, у меня решительно сплин.[13] Скучно жить без тебя и не сметь даже писать тебе все, что придет на сердце. Ты говоришь о Болдине. Хорошо бы туда засесть, да мудрено. Об этом успеем еще поговорить. Не сердись, жена, и не толкуй моих жалоб в худую сторону. Никогда не думал я упрекать тебя в своей зависимости. Я должен был на тебе жениться, потому что всю жизнь был бы без тебя несчастлив; но я не должен был вступать в службу и, что еще хуже, опутать себя денежными обязательствами. Зависимость жизни семейственной делает человека более нравственным. Зависимость, которую налагаем на себя из честолюбия или из нужды, унижает нас. Теперь они смотрят на меня, как на холопа, с которым им можно поступать, как им угодно. Опала легче презрения. Я, как Ломоносов, не хочу быть шутом ниже у Господа Бога. Но ты во всем этом не виновата, а виноват я из добродушия, коим преисполнен до глупости, несмотря на опыты жизни”.

…“Я перед тобой кругом виноват в отношении денежном. Были деньги – я проиграл их. Но что делать? я так был желчен, что надобно было развлечься чем-нибудь. Все тот виноват; но Бог с нами; отпустил бы лишь меня восвояси”.

…“На днях я чуть было беды не наделал: с тем чуть было не поссорился – струхнул-то я, да и грустно стало. С этим ссорюсь – другого ненавижу. А долго на него сердиться не умею, хоть он и не прав”…

…“Канкрин шутит – а мне не до шуток. Г. обещал мне газету, а тот запретил, заставляет меня жить в ПБ и не дает мне способа жить своими трудами. Я теряю время и силы душевные, бросаю за окошко деньги трудовые и не вижу ничего в будущем. Отец мотает имение без удовольствия, как без расчета; твои теряют свое от глупости и беспечности покойника Аф. Ник. Что из этого будет, Господь ведает”…

…“Как ты с хозяином управилась? Что дети? Экое горе! Вижу, что непременно нужно иметь мне 80 тысяч доходу. И буду их иметь. Недаром же пустился в журнальную спекуляцию, а ведь это все равно, что золотарство, которое хотела взять на откуп мать Безобразова: очищать русскую литературу, чистить… и зависеть от полиции. Того и гляди, что… Черт их побери! У меня кровь в желчь превращается…”

Прибавьте ко всем этим неприятностям нескончаемые полицейские и цензурные дрязги. Дело в том, что ни приближение ко двору, ни все изливаемые на Пушкина высочайшие милости не избавляли его от строгого полицейского надзора. По-прежнему относительно всех своих занятий и каждого шага он должен был испрашивать предварительное разрешение, по-прежнему прочитывалась его переписка, и граф Бенкендорф делал ему выговоры. То придирались к нему, зачем он ограничивается одною общею цензурою, в то время, как он подчинен высочайшей цензуре, то, наоборот, требовали, чтобы сочинения, одобренные к напечатанию самим государем, он затем представлял в общую цензуру. Поэма его “Медный всадник” не была допущена к печати, и при жизни ему не пришлось видеть ее напечатанною. Благодаря графу Бенкендорфу, от которого, безусловно, зависело допущение пьес на сцену, Пушкину не удалось видеть ни одной своей пьесы на сцене. Он очень желал, чтобы A.M. Каратыгина с мужем своим прочитала в театре сцену у фонтана Дмитрия с Мариною, но, несмотря на многочисленные личные просьбы Каратыгиных, граф Бенкендорф отказал им в своем согласии. После того Пушкин подарил Каратыгину для бенефиса “Скупого рыцаря”, но и эта пьеса не была играна при жизни автора по каким-то цензурным недоразумениям.

Но особенно увеличились цензурные придирки и неприятности, когда в 1833 году министром народного просвещения был сделан граф Уваров, относившийся к Пушкину весьма недружелюбно. Распоряжения его выводили Пушкина из себя, и чаша гнева его окончательно переполнилась, когда однажды на вечере у Карамзина к нему подошел Уваров и по поводу ходившей в то время по рукам эпиграммы “В Академии наук” свысока и внушительно начал выговаривать, что он роняет свой талант, осмеивая почтенных и заслуженных людей такими эпиграммами. “Какое право имеете вы делать мне выговоры, когда не смеете утверждать, что это мои стихи?” – возразил Пушкин, выйдя из себя. – “Но все говорят, что ваши!” – “Мало ли, что говорят! а я вам вот что скажу: я на вас напишу стихи и напечатаю их с моею подписью”.

И вот когда Уваров захворал, а наследник его, предполагая близкую смерть министра, позаботился заранее опечатать его имущество и посрамился на всю столицу при неожиданном его выздоровлении, Пушкин на эту скандальную историю написал стихи под заглавием “На выздоровление Лукулла (Подражание латинскому)”. Ни один петербургский журнал не согласился напечатать эти стихи. Тогда Пушкин послал их в Москву, и там ода была напечатана во 2-й сентябрьской книжке “Московского наблюдателя” 1835 года. Появление оды вызвало большую сенсацию в придворных сферах и привело за собою немало неприятностей Пушкину, начиная с оскорбительной переписки с князем Репниным, дурно отозвавшемся о Пушкине как о человеке в салоне Уварова, и кончая неудовольствием самого государя. Пушкин был тотчас же вызван к графу Бенкендорфу. Вот как сам он рассказывал этот свой визит к шефу жандармов:

“Вхожу. Граф с серьезной, даже со строгой миной, впрочем, учтиво ответив на мой поклон, пригласил меня сесть у стола vis-a***-vis. Журнал с развернутой страницей моих стихов лежал перед ним, и он сейчас же предъявил мне его, сказал: “Александр Сергеевич! Я обязан сообщить вам неприятное и щекотливое дело по поводу вот этих ваших стихов. Хотя вы и назвали их Лукуллом и переводом с латинского, но согласитесь, что мы, да и все русское общество в наше время настолько просвещено, что умеем читать между строк и понимать настоящий смысл, цель и намерение сочинителя!” – “Совершенно согласен и радуюсь за развитие общества”…– “Но позвольте заметить (строго перебил он меня), что подобное произведение недостойно вашего таланта тем более, что осмеянная вами личность – особа значительная в служебной иерархии”…– Тут я перебил его:– “Но позвольте же узнать, кто эта жалкая особа, которую вы узнали в моей сатире?” – “Не я узнал, а Уваров сам себя узнал, принес мне жалобу и просил обо всем доложить Государю! и даже то, что вы у Карамзиных сказали ему, что напишете на него стихи и не отопретесь, то есть подпишетесь под ними!” – “Сказал, и теперь не отпираюсь… только эти-то именно стихи я написал совсем не на него”. – “А на кого же?” – “На вас!” – Бенкендорф, пораженный таким неожиданным оборотом, опрокинулся на спинку кресла, так что оно откатилось от стола, и, вытаращив на меня глаза, вскрикнул:– “Что? на меня?” А я, заранее восхищаясь развязкой, вскочил с места и быстро делая по четыре шага перед столом или перед его носом, три раза оборачиваясь к нему лицом, повторял: “На вас, на вас, на вас!” Тут уже Александр Христофорович, во всем величии власти, громовержцем поднимаясь с кресла, схватил журнал и, подойдя ко мне, дрожащей от злобы рукой тыкая на известные места стихов, сказал: – “Однако послушайте, сочинитель! Что же это такое! Какой-то пройдоха наследник… (читает): “Теперь уж у вельмож не стану нянчить ребятишек”… Ну, это ничего… (продолжает читать): “Теперь мне честность – трын-трава, жену обманывать не буду!” – Ну, и это ничего, вздор… но вот, вот ужасное, непозволительное место (читая): “И воровать уж не забуду казенные дрова!” – “А! что вы на это скажете?” – “Скажу только, что вы не узнаете себя в этой колкости!” – “Да разве я воровал казенные дрова?” – “Так, стало быть, Уваров воровал, когда подобную улику принял на себя!” – Бенкендорф понял силлогизм, сердито улыбнулся и промычал: “Гм! да! сам виноват!” – “Вы так и доложите государю. А за сим имею честь кланяться вашему сиятельству”.

Наконец ко всему этому присоединились и неприятности чисто литературные. Подписка на “Современник” шла плохо. Пушкин замечал вообще охлаждение к нему в литературных сферах. Кое-где в журнальной критике начинали проскальзывать опасения, что он исписался, и при нервной раздражительности Пушкин глубоко принимал к сердцу все эти толки и выходил из себя. И вот перед смертью у него все более и более развивается отвращение к жизни. “Я ошеломлен, – писал он осенью Осиповой незадолго до своей смерти, – и нахожусь в сильнейшем раздражении. Поверьте мне, жизнь, какая она ни на есть приятная привычка, а все же заключает в себе горечь, которая делает ее под конец отвратительною. Свет – это гадкая лужа грязи”.

Таким образом все обстоятельства, по-видимому, прямо вели поэта к какой-либо катастрофе, особенно, принимая в расчет пылкость и увлекаемость его натуры. Между тем в великосветском обществе образовалась против Пушкина целая коалиция с графом Уваровым и Бенкендорфом во главе: ожидали только случая, чтобы так или иначе погубить его, и случай этот не замедлил представиться: достаточно было, правда, несколько легкомысленного, но совершенно невинного ухаживания за женою Пушкина блиставшего в то время в большом свете красивого, ловкого, вкрадчивого кавалергарда, барона Жоржа Геккерна Дантеса, французского подданного, легитимиста, состоявшего под особенным покровительством императора Николая, – и вот в свете была распущена по этому поводу гнусная сплетня, позорившая честь Пушкина. В то же время Пушкин начал получать ряд отвратительных анонимных писем, исполненных оскорбительнейших намеков и насмешек. Результатом этой адской интриги была ссора Пушкина с Дантесом, разделившая все великосветское общество на два лагеря. Ссора эта не была потушена и женитьбою Дантеса на свояченице Пушкина, Катерине Николаевне Гончаровой. Напротив того, все более и более разгораясь, разжигаемая недоброжелателями Пушкина, дошла наконец до дуэли, которая состоялась 27 января 1837 года за Черной речкой, близ Комендантской дачи, в пятом часу дня. По словам секунданта Пушкина, лицейского товарища его Данзаса, граф Бенкендорф знал об этой дуэли, но, обязанный предупредить ее, он послал жандармов не на Черную речку, а в Екатерингоф, будто бы по ошибке. Пушкин был, как известно, смертельно ранен в верхнюю часть бедра, причем пуля, пробив кость, глубоко засела в животе. Два дня боролся он со смертью, в ужасных мучениях, и наконец 29 января утром его не стало.

Место дуэли Пушкина с Дантесом

Дуэль Пушкина с Дантесом 27 января 1837 года (с картины Наумова)

Между тем весть о несчастной дуэли и безнадежном состоянии Пушкина быстро разлетелась по городу. Уже рано утром, когда Пушкин был еще жив, подъезд его квартиры на Мойке у Певческого моста был атакован публикой до такой степени, что Данзас должен был обратиться в Преображенский полк с просьбою поставить у крыльца часовых, чтобы восстановить какой-нибудь порядок: густая масса собравшихся загораживала на большое расстояние все пространство перед квартирой Пушкина, и к крыльцу не было возможности протиснуться. Толпы народа и экипажи весь день осаждали дом; извозчиков нанимали, просто говоря “к Пушкину”, и извозчики везли прямо туда. Все классы петербургского народонаселения, даже люди безграмотные, считали как бы своим долгом поклониться телу поэта.

Пушкин в гробу

Гипсовая маска, снятая с лица Пушкина

Это было похоже на очнувшееся вдруг общественное мнение. Университетская и литературная молодежь решила нести на руках гроб до церкви. Стихи молодого поэта Лермонтова на смерть Пушкина переписывались в десятках тысяч экземпляров, перечитывались и выучивались наизусть всеми. Возникли опасения, и тело поэта из квартиры в Конюшенную церковь было провождено вечером; при отпевании 1 февраля присутствовали одни приглашенные по билетам. После отпевания гроб заперли в подвал церкви, где он оставался до 3 февраля, а в этот день поздно ночью гроб был отправлен в Святогорский-Успенский монастырь в сопровождении жандармов и А. И. Тургенева, которому было поручено совершить погребение праха поэта. Прах был похоронен возле матери, в той могиле, которую Пушкин приготовил для себя за год до смерти. Там возвышается ныне надгробный памятник из белого мрамора с надписью “Александр Сергеевич Пушкин” в лавровом венке.

Пушкин умер, не оставив после себя ничего, кроме долга в 50 тысяч руб. Но, сверх того, что на похороны ему было отпущено 10 тысяч руб. ассигнациями, при кончине его весь казенный долг был снят с имений наследников и сверх того высочайше пожаловано было 50 тысяч руб. ассигнациями на напечатание его сочинений, сбор с которых определен был на составление отдельного капитала для детей покойного. Тогда же и два сына его зачислены были в Пажеский корпус, и как им, так и вдове поэта назначены пенсии.

В 1880 году 5 июня Москва праздновала открытие на одном из лучших своих бульваров, на Тверском, памятника гениальному и бессмертному поэту, которым могла бы достойно гордиться каждая страна, и это всенародное литературное торжество, собравшее у ног поэта всю русскую интеллигенцию, бесспорно, занимает одну из лучших страниц русской истории.

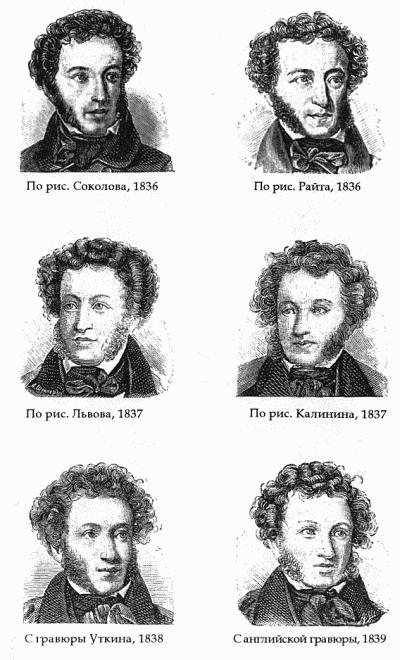

Копии с различных портретов Пушкина

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава VII. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Глава VII. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ Для понимания последних лет жизни Аристотеля особенно большое значение имеет его внутренняя и внешняя связь с личностью Александра Македонского. Аристотель прибыл в Афины, покинув македонский двор, но не порывая самой тесной связи с

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ (1830–1837)

ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ (1830–1837) Осень 1830 года Пушкин провел в селе Болдине Нижегородской губернии. Отец выделил ему часть имения — надо было оформить это официальным актом.Село Болдино раскинулось на небольшом пригорке. Господский дом с деревянной крышей обнесен мелким дубовым

Глава 11 ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Глава 11 ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ Тридцать первого октября 1922 года Котовский был назначен командиром 2-го кавалерийского корпуса. В него вошли 9-я Крымская имени Совнаркома УССР кавдивизия, во главе которой был поставлен К. П. Ушаков, и 3-я Бессарабская кавдивизия,

Глава 17 Последние годы жизни

Глава 17 Последние годы жизни Опять грязная политика Следует отметить, что с возрастом жизнь Микеланджело полностью изменилась. После 1535 года он стал центром притяжения для группы юных флорентийских республиканцев, которые собирались в его мастерской на Мачелло деи

Глава 9 Последние годы жизни Н. А. Рубакина

Глава 9 Последние годы жизни Н. А. Рубакина Рубакин никогда не принимал участия в публичных спорах и вообще не умел спорить и полемизировать. Он рассказывал о себе, что только один раз, будучи студентом, выступил как оратор на студенческом собрании и то ничего не мог

Глава 18 ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

Глава 18 ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ В молодые годы Купер часто проводил летние месяцы в гостях у родственника жены, который с семьей жил на небольшом островке у восточной оконечности острова Лонг-Айленд. Здесь же находился порт Сиг-Харбор, где базировалась китобойная шхуна

ГЛАВА VI. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ХОЛОСТОЙ ЖИЗНИ А.С. ПУШКИНА 1826-1831

ГЛАВА VI. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ХОЛОСТОЙ ЖИЗНИ А.С. ПУШКИНА 1826-1831 Появление в селе Михайловском фельдъегеря, приехавшего за Пушкиным, произвело всеобщий ужас и недоумение. Всем показалось, что поэт совсем исчезал из числа живых. Это было 2 или 3 сентября. Пушкин весело провел вечер

Глава VII. Последние годы жизни

Глава VII. Последние годы жизни Дюссельдорф. – Прием. – Сочинения. – Шуман как дирижер. – Отказ от дирижерства. – Путешествие в Голландию. – Образ жизни. – Состояние здоровья. – Занятия спиритизмом и болезнь. – Жизнь в Энденихе и смерть.Шуман не любил ни перемен, ни

ГЛАВА XI. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

ГЛАВА XI. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ Пока тянулась эта постыдная травля, пастеровское дело разрасталось. Публика не слушала Петера с компанией. Было два-три случая нерешимости укушенных – рискнуть прививкой или нет, но и только: наплыв пациентов возрастал с каждым

Глава VI. Последние годы жизни

Глава VI. Последние годы жизни Свифт после смерти Стеллы. – Свифт как декан. – Широкая благотворительность. – «Vive la bagatelle». – Смерть близких друзей. – Страдания Свифта. – Потеря памяти и речи. – Учреждение опеки. – Смерть. – Заключение.Пока была жива Стелла, в доме

ГЛАВА VII. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ

ГЛАВА VII. ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ Изъятие “Детского мира” из учебных заведений министерства народного просвещения. – Ушинский как полемист. – Переезд в Петербург; непосредственное влияние Ушинского на столичную педагогическую среду. – Ушинский как центр тяготения

Глава VI. Последние годы жизни

Глава VI. Последние годы жизни «Семейное счастье». – Недовольство «материализмом» в жизни и литературе. – Письмо к императрице Александре Федоровне. – Поэтическая производительность Жуковского. – Орел-Гомер и паук-Жуковский. – «Одиссея» и «Илиада». – Рождение

Глава VII. Последние годы жизни

Глава VII. Последние годы жизни Несомненно, Гончаров был глубоко оскорблен тем приемом, каким встретили его роман. Нелегко переносить неудачу под 60 лет, да еще человеку, избалованному крупным литературным успехом. Естественно поэтому, что он ушел в себя и лишь в самых

Глава VII. Последние годы жизни

Глава VII. Последние годы жизни Обращение в новую веру. – «Происхождение видов». – Доисторическая археология. – Буше де Перт. – Древность человека. – Последние экскурсии Лайеля. – Смерть леди Лайель. – Смерть Лайеля.На старости лет Лайелю пришлось отказаться от своих

Глава VII. Последние годы жизни

Глава VII. Последние годы жизни Дальнейшие события его жизни. – «Динара, или Праздник в Плоэрмеле». – Содержание. – Отзывы. – Различные сочинения Мейербера последних лет его жизни. – Болезнь и смерть. – Торжественные похороны его. – Завещание. – Первое представление