XXVI

XXVI

ОСОБАЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ страница Высокого Ренессанса вписана в историю искусства Венецией, где этот период продолжался всего позднее — до тридцатых-сороковых годов XVI века. Венецианская живопись Высокого Возрождения выражает собой восхищение жизнью, почти священный восторг от наслаждений и радостей, которые доставляют человеку его чувства, развитые и обостренные до последней степени. Не человеческая личность, не фигуры привлекают главное внимание живописца, а совокупность человека и природы. При этом для изображения характерны мягкость, слитность, особое восприятие воздушной среды — «освещенный воздух».

В Венеции развиваются два главных направления, которые отчасти идут параллельно, отчасти следуют друг за другом. Романтически-лирическое направление со склонностью к поэтизации жизни (и уходу от нее) представлено Джорджоне. Искусство чувственной красоты — так сказать, официальное направление венецианского чинквеченто — воплощено прежде всего Тицианом. Их объединяет колоризм, как общая тенденция венецианской живописи. Господствующие в Венеции художественные направления представляют полную противоположность концепции Микеланджело, который утверждал: «Я того мнения, что живопись, как мне кажется, считается лучше тогда, когда она больше склоняется к рельефу, и что рельеф считается лучше, когда он больше склоняется к живописи. И потому мне всегда кажется, что скульптура — светоч живописи и что между ними та же разница, что между солнцем и луной»[32]. В Венеции Высокого Возрождения, напротив, установилась полная автономия, полная самостоятельность живописи, основанной на цвете и тоне.

Джорджоне — несомненно одна из самых таинственных и самых притягательных личностей итальянского искусства. Есть художники, о которых мы в общем знаем много и которые тем не менее далеки от нас, мы не представляем их непосредственно. И есть художники, о которых мы почти ничего не знаем, но они непосредственно, полностью перед нами, они всецело выразили себя — в каждой картине таится частица их одухотворенности; процесс восприятия их произведений — как бы разговор с самим художником. К ним относится Джорджоне. И еще одно сопоставление: у Микеланджело в центре — гражданские чувства, мысли о родине, республиканские идеи; у Леонардо — научные проблемы, эксперимент; у Джорджоне — просто жизнь, ее непосредственное, чувственное дыхание.

Биография Джорджоне известна менее, чем кого-либо другого из мастеров Ренессанса. Неясен год его рождения. Джорджо или Цорцо (по венецианскому произношению) известен в итальянском искусстве под прозвищем Джорджоне — то есть большой Георгий. Джорджоне происходил из семьи Барбарелли. Родился он, вероятно, около 1477 года в маленьком городке Кастельфранко. Юношей он явился в Венецию и поступил в мастерскую Джованни Беллини. Оказал огромное влияние на сверстников и младшее поколение итальянских художников. Внушение Джорджоне испытали многие живописцы, вплоть до Караваджо, Ватто, даже Эдуарда Мане. Был Джорджоне очень красив, обаятельного нрава, склонен к любовным похождениям, «божественно» (по словам Вазари) играл на лютне и пел. Смерть его наступила рано и очень трагично: Джорджоне умер в 1510 году, заразившись чумой.

Вазари называет Джорджоне зачинателем венецианского «золотого века» в искусстве. Несомненно, Джорджоне был крупным реформатором, и его значение во многом подобно значению Леонардо. Но в отличие от других венецианцев, сугубо материальных, деловитых, для Джорджоне всего важнее в искусстве неуловимые веяния и впечатления; для него нет ничего низменного и обыденного — в нем всегда чувствуется «затаенный огонь». В отличие от пышного сенсуализма официального венецианского искусства у Джорджоне мы наблюдаем уход от внешней действительности в мир субъективных переживаний, в мир лиризма, интимных, идиллических настроений. Это искусство глубокое, насыщенное содержанием, человечное; оно полно мягкости, меланхолии и музыки.

Судьба обошлась очень немилостиво с произведениями кисти Джорджоне. Почти все документально удостоверенные его произведения, в том числе знаменитые фрески, украшавшие так называемый Фондако деи Тедески — «Немецкое подворье», то есть склады немецких купцов около моста Риальто, — безвозвратно погибли. Главным литературным источником для изучения Джорджоне являются записки венецианского патриция и знатока искусства Маркантонио Микиэля, известные под названием записок Anonimo Morelliano (так как их впервые издал, не зная имени автора, аббат Морелли). Современник Джорджоне, Микиэль видел много произведений мастера, некоторые из них украшали его собственную коллекцию, и поэтому его свидетельству можно безусловно доверять. Но, к сожалению, из списка произведений Джорджоне, приводимого Микиэлем, удалось найти только несколько картин. Все остальное наследие Джорджоне базируется исключительно на стилистических или филологических гипотезах ученых, и некоторые из них идут в своем увлечении атрибуцией так далеко, что облик Джорджоне теряет определенные очертания.

Нет никакого сомнения, что все перечисленные Микиэлем картины Джорджоне принадлежат к его зрелому стилю. Но как складывался этот стиль, какова была юность Джорджоне? Согласно Вазари, он испытал сильное влияние Леонардо (который около 1500 года был в Венеции), в особенности его сфумато.

По-видимому, одно из ранних произведений Джорджоне — «Юдифь» (Ленинград, Эрмитаж). В ней еще есть некоторый привкус кватроченто — в чуть ломкой линии рисунка, в непрочности позы. Но от всей картины в целом уже веет духом подлинного Джорджоне: тем томлением, той невысказанностью мыслей и чувств (потупленный взор), тем лирическим бездействием, которые излучаются произведениями зрелого Джорджоне. Главное же здесь — колорит, богатая палитра, горящие красные и синие тона, в контраст к зеленовато-оливковым далям. Картина знаменует отход от тяжелой, плотной живописи Беллини к легким, прозрачным, нежным цветовым слоям, к большой свободе и широте в понимании колорита.

Самым ранним вполне достоверным произведением Джорджоне нужно считать так называемую «Мадонну дель Кастельфранко», украшающую собор в родном городе Джорджоне, выполненную по заказу кондотьера Туцио Костанцо и датируемую 1504 годом. Композиция построена по традиционной схеме школы Беллини: фигуры святого Франциска и святого Либералия (может быть, Георгия) стоят по обеим сторонам трона. И вместе с тем в картине Джорджоне есть много такого, что сильно отличает ее от концепции Беллини, — совершенно новое мироощущение. Во-первых, величавый простор композиции, широкие паузы пространства, отделяющие одну фигуру от другой. Еще важней различие духовных концепций: при всей своей величавости картина Джорджоне совершенно свободна от всяких церковных традиций. Его мадонна — не религиозный символ, а прекрасное земное существо, и святые у подножия ее трона подобны рыцарям, защищающим избранницу своего сердца. При этом трон мадонны так высок, что она не может с него сойти; она словно пленница, и ее опущенные, затененные глаза полны печали (потупленные глаза здесь — не скромность, а загадка). Эта сладостная печаль разлита по всей картине. И фигуры, и пейзаж, и тяжелая парча застыли в немой настороженности, в тихом, завороженном ожидании. Эта завороженность картин Джорджоне сильно отличается от бездейственной задумчивости Беллини. У Беллини была какая-то пассивная, безличная атмосфера, сгустившаяся в картине. Живопись же Джорджоне проникнута острой субъективностью настроения, выходящей за пределы Ренессанса. Эта субъективность Джорджоне не укрылась и от его современников. Недаром сложилась легенда, что в образе мадонны Джорджоне увековечил черты своей возлюбленной Цецилии и что на оборотной стороне картины была надпись, сделанная, быть может, рукой самого художника, — сонет, посвященный любимой, который кончается словами: «Vieni, о Cecilia, vieni t’affretta, il tuo t’aspetta Giorgio» («Приди, о Цецилия, к тебе спешит, тебя ждет твой Джорджо»).

Субъективность концепций Джорджоне ищет выхода и в подборе особых тем. Художник уже не довольствуется традиционными религиозными, мифологическими или литературными темами, его фантазия создает собственные темы, собственные типы и положения. Но темы Джорджоне, еще в большей степени, чем у Карпаччо, отличаются «бессюжетным» характером. Джорджоне изображает не события, не истории, а значительные, одухотворенные моменты, конкретные мгновения (жест, взгляд, улыбку), в которых, словно в фокусе, слились мотивы, интересы, влияния долгой истории. Пересказать это нельзя, потому что темы Джорджоне проявляются не в событиях, а в обострении чувств, в созвучии человека с природой. Мотив воды (у него всюду вода) и слушания необычайно для него характерен. Недаром Джорджоне был музыкантом. Он и в живописи продолжал прислушиваться к голосам человеческой души и к эху, звучащему в окружающем мире.

В алтарной картине из Кастельфранко замысел Джорджоне еще не нашел совершенного воплощения: фигуры слишком очевидно расставлены, пейзаж служит для них только фоном. Большего единства между фигурами и пейзажем художник добивается уже в следующих своих произведениях. Картин у Джорджоне очень немного: очевидно, он долго их продумывал, вынашивал, обрабатывал. С каждой картиной сильней чувствуется у него слияние человека с природой, острота и нежность настроения.

В сравнении с «Мадонной дель Кастельфранко» одна из более поздних картин Джорджоне «Три философа» (Вена) несомненно свидетельствует об этом. Здесь также фигуры бездействуют и погружены в мечтательное созерцание. Идет ли в этой картине речь о магах или мифологических фигурах, об античной легенде (некоторые ученые хотят видеть в ней эпизод из «Энеиды» Вергилия) или, может быть, об изображении символов тайного общества, к которому принадлежал Джорджоне, — во всяком случае, художник не рассказывает никаких событий. Его цель — чисто лирическая: задумчивое настроение вечерних сумерек. Картину закончил Себастьяно дель Пьомбо. В ней есть еще некоторая резкость, примитивность. Но поразительна в то же время смелость композиционного замысла: и густая тень левой части в сочетании с хрупким деревцем, и простой, деревенский мотив пейзажа, и эффект заката — все это говорит об удивительном понимании взаимоотношения вещей. Поэзия Джорджоне заключается не в одном замысле, айв самом исполнении. Все здесь сплетается: сюжет действует не только на интеллект, форма — не только на глаз; возникает некое единство, обращающееся к «фантазирующему разуму». Впрочем, старые традиции еще мешают Джорджоне освободить путь к натуре: скала и деревья темной, почти сплошной стеной отделяют философов от пейзажа.

Полного освобождения в этом смысле Джорджоне достигает только в третьей своей достоверной картине, в так называемой «Грозе» (в Венецианской академии). Тщетны усилия ученых истолковать «Грозу» как автопортрет художника с семьей, или как фиванскую легенду об Адрасте и Гипсипиле, или как жанр «Солдат и цыганка» (Микиэль) — им не удается внести в картину логику событий. Главная роль в ней принадлежит пейзажу. Вместо традиционного составления пейзажа из отдельных «интересных» мотивов Джорджоне сделал попытку объединить пейзаж одним общим мотивом. Это не надвигающаяся или удаляющаяся гроза (как ее изображали до тех пор), а гроза надвинувшаяся. Молния прорезает темные грозовые тучи — этот мотив Джорджоне старается провести через всю картину: освещением, отражением в воде, напряженной застылостью душного дня. Отсюда странный жуткий тон, тусклый, блеклый свет и глубокие тени, сизые тучи и горизонт во мраке — все создает душную, тревожную атмосферу. Это же передается и фигурам. Но о чем они говорят? Кто этот мужчина в современном костюме с длинным посохом? Почему полуобнаженная женщина кормит грудью ребенка? Бесцельно и бессмысленно ждать здесь рассказа. Люди Джорджоне немы, но их чувства едины с природой, и пейзаж полон шума листвы, шепота ветра и говора водяных струй.

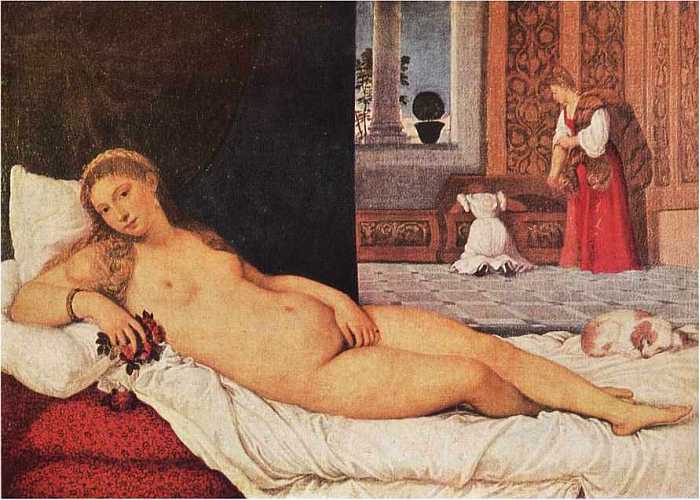

Не вполне закончена мастером наиболее известная его картина «Венера» (Дрезден, галерея): кисти Джорджоне принадлежит только сама фигура обнаженной богини. Очевидно, темная скала слева была намечена еще им, но правую часть пейзажа закончил Тициан (после смерти Джорджоне) — и не совсем так, как можно было бы ожидать у Джорджоне: слишком «земная», телесная живопись! Не только изумительная замкнутость силуэта, хочется сказать, музыкальность линии, мягкость формы, не только чудеса самой живописи приковывают наше внимание к «Венере» Джорджоне, но и неслыханная смелость концепции. Обнаженное тело Венеры изображали и живописцы кватроченто (вспомним, в частности, «Рождение Венеры» Боттичелли). Но они всегда, так сказать, отступали на почтительное расстояние мифа, изображая Венеру непременно стоящей и прикрывающейся античной драпировкой. Джорджоне показал Венеру без мифологии, без символики, без средневекового страха перед наготой — просто прекрасной женщиной и притом спящей (загадочность, печаль). Так близко, вплотную подойти к жизни никто из художников Ренессанса еще не осмеливался.

Самое гениальное достижение Джорджоне — «Сельский концерт» (Лувр); с удивительной гармонией передано здесь чувство единения человека и природы, нагота становится частью природы и «куском» живописи, а пейзаж отличается сочностью и широтой. Опять Джорджоне сознательно пренебрегает логикой событий. Опять полная безымянность и бездейственность героев «Концерта» подчеркнута сочетанием одетых мужчин и обнаженных женщин. Один юноша играет на лютне, другой, со спутанной копной рыжих волос, слушает, в то время как девушка поднимает к губам флейту, а другая наклоняется к колодцу, чтобы зачерпнуть воды в стеклянный кувшин. Но, кажется, никогда кувшин не наполнится водой и никогда флейта не коснется губ обнаженной пастушки. Что это — беседа или музицирование? Или просто одухотворенная радость жизни? Есть ли в картине автобиографический элемент? «Концерт» Джорджоне можно рассматривать как поворотный момент в эволюции европейской живописи. Во-первых, Джорджоне открыл чувство природы, которое до него не было в такой степени знакомо итальянским живописцам. Во-вторых, Джорджоне положил начало «бессюжетной» живописи — в смысле свободы от традиционных сюжетов и рассказа о событиях. Здесь его пророчество еще смелей. Впервые только через двести с лишком лет французские импрессионисты решатся на подобный же вызов: в картине Эдуарда Мане «Завтрак на траве» точно так же расположились на лоне природы одетые мужчины рядом с обнаженными женщинами. Уже для Джорджоне обнаженное тело не есть «сюжет», а красочное пятно, игра рефлексов. Наконец, третий и не менее существенный момент — сама живопись Джорджоне: раньше, чем кто-либо в Европе, он отказался от гладкой, сплошной манеры письма, которой держались еще не только флорентийские маньеристы, но и Корреджо, и пришел к широкому, свободному ведению кисти, к красочному мазку.

Следует обратиться еще к двум произведениям Джорджоне. Одно из них — это та пятая, документально удостоверенная картина Джорджоне, которая стала известна только сравнительно недавно. Собственно говоря, она была известна и раньше, так как висела на стене всем доступного венского музея. Но ее никто не связывал с именем Джорджоне. Ее приписывали самым различным авторам, кроме единственно правильного. Только когда в целях реставрации картина была вынута из рамы, на обратной стороне обнаружилась надпись, составленная на венецианском диалекте и в почерке, характерном для начала XVI века. Надпись гласит, что картину исполнил мастер Zorzi из Кастельфранко по заказу некоего Messere Giacomo первого июня 1506 года. Картина изображает голову, очевидно портрет, по типу напоминающую голову женщины на картине «Гроза». Живописная сила этого портрета не поддается никакому описанию. Если уже у Антонелло да Мессина мы восхищались живостью и влажностью взгляда, то у Джорджоне глаза приобретают и то непостоянство, ту изменчивость, которые присущи взгляду живых глаз. Эти непостоянство, незаконченность, непрочность свойственны и всей концепции картины в целом. Взгляд мимо зрителя, открыта одна грудь, но движение рук, придерживающих одежду, несомненно и в то же время не видно, и, наконец, — лавровая ветвь, как фон, без начала и конца, не глубина и не плоскость.

Другой портрет, которым я хотел бы закончить характеристику Джорджоне, так же как луврский «Концерт», не закреплен авторитетом Микиэля, но вряд ли может быть оспариваем как произведение Джорджоне ввиду духовной и формальной близости к подлинным картинам мастера из Кастельфранко. Я имею в виду так называемый портрет поэта Антонио Броккардо, хранящийся в Будапештском музее. И здесь взгляд портрета не направлен на зрителя. Но он и не уходит вдаль, а, так сказать, остается в картине, замкнутый в себе самом. Голова наклонена и словно отворачивается от реального мира; и навстречу этому повороту головы, обратно движению глаз, рука приложена к груди — она как бы ощупывает какие-то внутренние, душевные струны, и чувствуется, что звуки, которые она извлекает, болезненны и печальны. Этот, если так можно выразиться, «духовный контрапост», данный в портрете Броккардо, показывает во всей полноте гениальную прозорливость творчества Джорджоне. Трудно даже представить себе, каких ценностей лишилось человечество из-за ранней смерти Джорджоне.

Промелькнувшее, как короткий сон, искусство Джорджоне не оставило в Венеции очень глубоких следов прежде всего потому, что венецианцы были слишком большими материалистами. «Настроения» Джорджоне скоро растаяли в пышных драпировках и огненном пурпуре Тициана. Но был короткий период в истории североитальянской живописи, когда ни один живописец не мог устоять перед искушениями «джорджонизма». У одних из этих художников «джорджонизм» был всепоглощающим увлечением молодых лет, других, как, например, Катену, он настиг в старости. Джорджонистами оказались в некоторых случаях люди совсем иного внутреннего склада, чем сам Джорджоне, как, например, Тициан или Пальма Веккьо, подчинившиеся; непосредственному очарованию кастельфранкского волшебника. В других «джорджонизм» воспламенял конгениальные его «изобретателю» индивидуальности, не имевшие, однако, прямого i общения с самим Джорджоне, как, например, в случае Доссо Досси или Лоренцо Лотто. Такие родственные натуры заражались «джорджонизмом», даже если действовали значительно позже и в иной артистической среде.

Искусство Джорджоне свидетельствует, что в начале XVI века в Венеции возникло стремление к свободному душевному опыту. Искусство захотело прислушаться к голосам человеческой души и к эху, звучащему в окружающем мире. Всем замыслам Джорджоне присуща магия бездейственного мгновения, длящегося вечно и отъединенного от всех других мгновений. Эпическое спокойствие исчезает, уступая место лирическим колебаниям и неудовлетворенности. Мир не дает покоя Джорджоне и тем его современникам, которые спешили собирать его картины ради какой-то сладостной печали, излучаемой ими. Но «джорджонизм» повествует также о том, как в Венеции наросла и широко разлилась волна музыкальности. Во дворцах венецианских патрициев, на водах лагуны зазвучали флейта и лютня. Сам Джорджоне, как рассказывает Вазари, играл и пел так хорошо, что его игра и пение почитались в те времена божественными, и потому благородные особы нередко пользовались его услугами на своих музыкальных и иных собраниях. Концерт сделался одной из излюбленных тем «джорджонизма», мелодия, рождавшаяся и исчезавшая, оказалась удержана на века в картинах Джорджоне и его последователей.

Не избежал очарования «джорджонизма» и величайший мастер венецианской живописи — Тициан. С Джорджоне он, по-видимому, столкнулся в мастерской Джованни Беллини, под руководством Джорджоне работал над росписью для Фондако деи Тедески и после внезапной смерти мастера заканчивал некоторые из его картин («Спящая Венера»).

Тициан — во всех отношениях исключительное явление. Уже Вазари отметил: «Более, чем кто-либо из равных ему, Тициан пользовался исключительным здоровьем и удачами, он от неба ничего не получил, кроме счастья и благополучия». Действительно, художник прожил очень долгую жизнь, полную здоровья, изобилия, удач. По автопортрету — у него был облик патриция с величественной, благородной осанкой. Он жил в собственном дворце, вдали от уличного шума, на берегу лагуны, в тенистом саду; существовал независимо — для искусства и для друзей. Князья, высокопоставленные лица, кардиналы, ученые, находясь в Венеции, считали долгом для себя посетить Тициана. Самые могущественные государи Европы осыпали его заказами и почестями, приглашали ко двору, писали льстивые письма (с обращанием «amico carissimo» — «дражайший друг»), давали княжескую свиту.

Тициан познал счастье согласия с самим собой и окружающим миром. До последних лет он не часто испытывал разлад с действительностью. Его не обуревали трагические страсти; он не знал сомнений, подобно Микеланджело; его не беспокоили страстные искания истины, подобно Леонардо да Винчи. Он часто брал чутьем, мужеством, энергичным чувством художника. Лишь поздний период был для него трудным.

В характеристике Тициана обычно подчеркивают, что у него (в отличие от других мастеров Высокого Ренессанса) было не рационалистическое, а чувственное мировосприятие. Вряд ли это верно. Рационализм весьма присущ и Тициану. Но его изобразительный талант посвящен главным образом чувственной природе, созиданию чувственных ритмов и гармоний, прославлению красивых тел и одежд, всего богатого и радостного; он — поэт чувств и ощущений больше, чем духовных энергий и психических переживаний.

Вполне естественно, что эта чувственная направленность творчества Тициана находит свое главное выражение в колорите, в краске. Он был одним из величайших колористов в истории европейской живописи. В большинстве живописцы мыслили и конструировали линией, светотенью; Тициан видел, и мыслил, и строил форму краской. Все остальные мыслили и строили отношением пропорций и объемов; Тициан — отношением тонов. Краска Тициана обладает огромной светосилой, она материальна, вещественна и вместе с тем полна декоративной звучности и эмоциональной насыщенности. Тициана можно назвать родоначальником живописного восприятия мира (часто говорят, что он плохой рисовальщик; это неверно — великолепный, но не в графическом или пластическом, а именно в живописном стиле). В этом смысле он стал учителем всех великих живописцев последующих веков — Гальса, Рубенса, Веласкеса, Пуссена, Рембрандта, Рейнольдса, Делакруа.

И еще одно замечание. Тициана нельзя представить себе юношей (как Джорджоне и отчасти Рафаэля), а только зрелым мужем и, еще лучше, — никогда не состарившимся стариком. Его развитие было поздним; он стал последним из чинквечентистов. У него преобладал интерес к величественному достоинству, к зрелой, сочной, распустившейся красоте. Он предпочитал изображать не весну, а пышную осень, вечерний час. Его привлекали не хрупкие девушки, а зрелые, могучие женщины.

Тициан не принадлежит к числу рано созревших гениев: могучий талант его развивался медленно и неравномерно. И хотя в последнее время исследователи склонны передвигать год рождения мастера с конца семидесятых на конец восьмидесятых годов XV века, все же остается несомненным, что Тициан вышел на вполне самостоятельный путь не ранее, чем к концу третьего десятилетия своей жизни.

Тициан родился в Пьеве ди Кадоре, местечке у подножия Альп, на торговом пути из Италии в Тироль. Его первые детские впечатления были связаны с суровой окружающей природой, дремучими лесами, крутыми скалами. Предки Тициана — горцы; его отец Грегорио Вечелли полжизни прослужил солдатом Венецианской республики и занимал ответственные должности в городской общине.

Ребенком Тициана отправили к родным в Венецию. Там он начал учиться сначала у второстепенного художника-мозаичиста Себастьяно Цуккати, потом в мастерской Джентиле и Джованни Беллини (вместе с ним учатся Пальма Веккьо, Джорджоне, Себастьяно дель Пьомбо). К сожалению, мы мало знаем о юности Тициана.

Первый период деятельности Тициана (примерно до 1518–1520 гг.) проходит под знаком сильнейшего воздействия искусства Джорджоне и все более настойчивых попыток его преодоления. В таких произведениях молодого Тициана, как «Святой Марк» (Санта Мария делла Салуте в Венеции), так называемая «Цыганская мадонна» (Вена), женские полуфигуры («Флора» в Уффици, «Саломея» в галерее Дориа в Риме и др.), в самых ранних портретах (некоторые до сих пор вызывают сомнения в их авторе — Джорджоне или Тициан?), например в так называемом Ариосто в Лондоне и других, теснейшая связь Тициана и Джорджоне проявляется с особенной очевидностью и не только в ряде внешних приемов, в типах и мотивах, но и в общем идиллически-созерцательном мировосприятии. Однако уже и в этих, наиболее проникнутых духом искусства Джорджоне работах Тициана довольно явственно проступает своеобразие его творческого метода, черты нового понимания действительности. С еще большей ясностью и последовательностью эти признаки преодоления «джорджонизма», новые черты художественного мировосприятия и творческого метода сказываются в произведениях Тициана, выполненных вскоре после 1515 года; это «Земная и небесная любовь» (галерея Боргезе в Риме), «Динарий кесаря» (Дрезден) и портреты: «Томмазо Мости» (галерея Питти во Флоренции) и «Юноша с перчаткой» (Лувр).

В этих картинах Тициана ясно ощущаются, правда еще в несколько статическом состоянии, первые проблески той полноты, многосторонности и лучезарности бытия, которые Тициан с такой мощью и блеском раскрывает на следующих этапах своей творческой деятельности. Здесь, особенно в таких произведениях, как «Юноша с перчаткой», начинает складываться новый образ человека; сохраняя оттенок некоторой неопределенности индивидуальной характеристики, как бы «анонимности», присущей портретам Джорджоне, образы Тициана приобретают черты большей активности, мужественности и уверенности и, что особенно важно, отличаются гораздо большим органическим единством физического и духовного облика человека. И все же Тициан в известной мере еще остается джорджонистом. На это указывает прежде всего его ранний портрет — так называемый «Юноша с перчаткой». Родство с Джорджоне обнаруживает характеристика портретируемого — задумчивая меланхолия лица и мечтательная игра руки с перчаткой. И опять «джорджонизм» смешивается с чисто тициановскими чертами — умением эффектно преподнести модель, извлечь из нее максимум величавости, парадности и благородства.

С Джорджоне связан еще и «Динарий кесаря». Первоисточник этой картины надо искать в двух- и трехфигурных портретах джорджонистов. Композиция построена на контрасте двух полуфигур, который еще подчеркнут красноречивым диалогом белой, нежной руки Христа и темного, грубого кулака фарисея. «Юноша с перчаткой» и «Динарий кесаря» показывают, как быстро расцвели чисто живописные качества Тициана. Нежно-эмалевая поверхность в лице и руках Христа контрастирует с широкими, свободными мазками в его одежде и резким, бурным сопоставлением светлых и темных пятен в фигуре фарисея.

Еще богаче эти живописные качества в другой картине этого времени — «Мадонне с четырьмя святыми» (Дрезден). Картина очень типична для венецианского вкуса с его чисто светским преломлением религиозных тем. Мадонна, как великолепная патрицианка, принимает визиты в своем палаццо — святой Павел и святой Иероним как бы представляют ей прекрасную Магдалину. Если бы не звериная шкура Ионна Крестителя и не атрибуты святых — не осталось бы никаких следов Священного писания. Не осталось в этой картине и почти ничего от «джорджонизма» — разве только некоторая таинственность в головах Иоанна и Павла, погруженных в тень. Суровую композиционную схему классического стиля Тициан смягчает легкой асимметрией: светлой мадонне справа соответствует темный Павел, темная голова Иоанна Крестителя уравновешивает светлую бороду Иеронима; для Магдалины же нет полного соответствия, и потому глаз зрителя невольно обращается к ее перламутровому платью и сиреневой повязке на рыжих волосах. С этого времени асимметрия делается одним из самых излюбленных приемов Тициана, и асимметричное уравновешивание композиции светлыми и темными пятнами превращается надолго чуть ли не в закон европейской живописи.

Тогда же Тициан впервые пробует свои силы в области тех мифологически-аллегорических композиций, которые главным образом создали его славу. Несомненно, что и в этом случае первый толчок он получил от Джорджоне. Самая ранняя его картина этого типа носит название «Три возраста» (Эдинбург). Группа обнаженного юноши и пастушки со свирелью навеяна «Сельским концертом» Джорджоне. Любопытно, однако, что фигуры поменялись ролями: Джорджоне обнажает женскую, Тициан — мужскую фигуру. В этом изменении красноречиво сказался контраст художественных натур Джорджоне и Тициана. Творчество Джорджоне основано на чувствах и настроениях, природа и человек сливаются у него в одну безымянную, бездейственную гармонию. Творчество Джорджоне музыкально, творчество Тициана более литературно и рассудочно. Джорджоне созерцает, Тициан размышляет и рассчитывает. Так и здесь, идиллия пастуха и пастушки есть только символический образ, подобно играющим амурам и старику с черепами, которые вместе должны иллюстрировать идею вечного круговорота жизни.

От последних остатков «джорджонизма» Тициан освобождается во второй мифологической картине этого периода, прославленной аллегории «Земной и небесной любви». Загадочной теме этой картины посвящена целая литература. Одни истолковывают обнаженную фигуру, как Венеру, убеждающую Елену следовать за Парисом. Другие предполагают Венеру и Медею. Быть может, имеет определенные основания догадка тех ученых, которые связывают картину с личными переживаниями мастера[33]. В эти годы Тициан домогается любви прекрасной Виоланты, дочери живописца Пальма Веккьо, и черты лица Виоланты, знакомые нам по другим картинам Тициана, легко узнать в облике «Земной любви». Возможно, что картина действительно изображает Венеру, убеждающую Виоланту внять любовным мольбам художника. Как бы то ни было, мечтательные настроения Джорджоне уступают здесь место рассудочной символике. Так же рассудочно продумана, с почти орнаментальной точностью, композиция картины. Широкий формат подчеркнут горизонтальной полосой саркофага; две диагонали как будто невзначай пересекаются в голове амура; ритмическая смена светлых и темных пятен восстанавливает равновесие, нарушенное отношениями фигур.

К этому же периоду творчества Тициана относится группа картин, которые свидетельствуют, что Тициан окончательно нашел самого себя, и которые вместе с тем чрезвычайно показательны вообще для венецианского художественного вкуса. Картины эти изображают женские полуфигуры, обнаженные или полуобнаженные, иногда в сопровождении еще одной второстепенной фигуры, и написаны с самых красивых моделей, которые могла дать тогдашняя Венеция, — с упомянутой уже Виоланты и с Лауры Дианти, возлюбленной феррарского герцога Альфонсо д’Эсте[34]. Красавица, например, расчесывает волосы, глядясь в зеркало, которое держит ее поклонник, в то время как вся сцена отражается в большом хрустальном шаре на заднем плане. Этот род полупортрета, полуаллегории, введенный Тицианом, приобрел чрезвычайную популярность в венецианской живописи и сделался главной специальностью мастеров, составляющих обширную свиту Тициана, как Пальма Веккьо и Парис Бордоне. Тициан, разумеется, далеко превосходил своих подражателей не только блестящими качествами живописи, но и благородством, тонкостью характеристики.

Здесь же, в этом периоде, закладываются некоторые основные особенности тициановского колорита — огромная светосила его краски, ее жизненная энергия, вещественность и вместе с тем драматическая насыщенность. Однако в этот период краска выступает в живописи Тициана еще самодовлеюще, без глубокого взаимодействия со светом и формой, причем главным носителем красочного звучания картины является не человеческое тело, как в колорите позднего Тициана, а одежда, цвет ткани.

Все отмеченные признаки нового художественного метода, отдельные поиски самостоятельного творческого пути завершаются резким скачком, решающим переломом в искусстве Тициана, падающим на конец второго десятилетия XVI века. С этого времени начинается новый период в творческом развитии художника, период героического пафоса и бурного движения, период повышенного чувства жизни и ее радостного утверждения, период, когда, отражая новое общественное сознание, Тициан создает новые типы станковых картин, а старым дает новую форму и наполняет их новым содержанием.

Двадцатые и тридцатые годы XVI века, когда во всей остальной Италии нарастают острые признаки кризиса культуры Возрождения, являются для Венеции временем наибольшего расцвета идеалов Высокого Возрождения. Развивая идеи Возрождения на новом этапе, в гораздо более сложной исторической обстановке, венецианская живопись сталкивается с целым рядом новых задач, выдвинутых временем, и прежде всего — с проблемами более непосредственного отражения реальной действительности и более глубокого, тесного взаимодействия человека с окружающей средой. Следует подчеркнуть, что в постановке и решении этой новой проблематики венецианская живопись двадцатых-тридцатых годов, и особенно Тициан, олицетворяющий ее вершину, прочно опирается на традиции Высокого Возрождения. К пониманию общественной среды Тициан приходит через раскрытие судьбы отдельной личности; однако эта могучая личность выступает не изолированно — в ней как бы воплощаются и сгущаются действующие в мире силы.

Открывается этот новый период в развитии искусства Тициана огромной картиной (около семи метров высоты) «Вознесение Марии» (так называемая «Ассунта»), исполненной для главного алтаря церкви францисканцев (Санта Мария деи Фрари) в 1518 году. Она рассчитана на восприятие широких масс монументальностью своих образов, страстностью своего порыва, могучими контрастами света и тени, красных и синих тонов, как бы воплощая патриотический подъем народа, его жизнеутверждающую силу. Видимая от самой входной двери, великолепно вписанная в архитектурное обрамление, «Ассунта» как бы вбирает в себя всю энергию широкого, свободного пространства и господствует над ним полнотой чувственного воплощения образа.

«Ассунта» произвела сильнейшее впечатление на современников, сознававших ее передовое значение, смелость и новизну ее замысла. Дипломат и хронист Венецианской республики Марино Сануто счел достойным занесения в свой дневник исторических событий факт обнародования этой картины. Напротив, монахи-заказчики, напуганные огромной жизненной силой образов, созданных Тицианом, первоначально хотели было отказаться от принятия заказа.

В следующей алтарной картине — «Положение во гроб» — Тициан избирает противоположный «Ассунте» поперечный, горизонтальный формат. Если в «Ассунте» все композиционные средства использованы для впечатления взлета вверх, то в «Погребении», напротив, господствует тяжелое, волочащееся движение, давление вниз. Все формы приобрели массивность, колорит сделался глубже, фактура — полновесней. Композиция построена на любимом принципе Тициана — на симметрии контрастов: светлая группа богоматери уравновешена темным силуэтом деревьев, темно-зеленому пятну Иосифа Аримафейского соответствует светло-красный Никодим, тело Христа находится наполовину в свету, наполовину в тени. Необычайное чутье того, что называют валером, то есть сила света в тоне, возрастает у Тициана буквально с каждой картиной (интересна, например, такая колористическая деталь: у темного Иосифа светлые отвороты рубашки, у светлого Никодима — темные рукава).

Не менее смелое, героически жизнеутверждающее, но более гармоническое и мягкое, лишенное бурного вызова и шумности «Ассунты» воплощение традиционной темы дает Тициан в так называемой «Мадонне семейства Пезаро» (Санта Мария деи Фрари), законченной в 1526 году по заказу Якопо Пезаро — крупного военачальника. Здесь старинный венецианский тип алтарной картины — Sacra conversazione приобретает совершенно новое, гораздо более жизненное и активное и вместе с тем величавое звучание. Введение группы заказчиков в действие картины, расположение его главных участников не симметрично вокруг центра картины и параллельно ее плоскости, а по диагонали вверх и в глубину, помещение главного смыслового центра — фигуры богоматери — сбоку справа, а пространственного центра — точки схода — слева внизу, за пределами рамы, наконец, мощные колонны, видимые снизу и вырастающие за верхние границы картины, — все это создает впечатление необычайной жизненности, динамичности, непосредственной близости зрителя к событию, являющемуся, при всей его величавой значительности, как бы лишь частицей необозримого мира. Мягкостью, текучестью, естественностью отличается и колорит «Мадонны семейства Пезаро», построенный, как большинство произведений этого периода, на простых, чистых и сильных тонах, но более богатый и тонкий в переходах и свободный от той несколько жесткой силуэтности красочных плоскостей, которая еще присуща «Ассунте».

Героический пафос, полнота бытия, активность человека — черты, с такой смелостью и силой воплощенные в «Ассунте», присущи большинству произведений Тициана двадцатых годов. Мастер обращается к самым различным жанрам и к многообразным тематическим задачам. Он пишет большие алтарные картины и мифологические композиции, он отдает дань и пейзажу и портрету и всюду открывает новые творческие пути, намечает новые принципы образного строя, создает новые типы картин.

В трех мифологических картинах, выполненных для феррарского герцога Альфонсо д’Эсте («Праздник Венеры», «Вакханалия» — обе в Прадо и «Вакх и Ариадна» — в Лондоне), Тициан обнаруживает совершенно новое отношение к наследию античного искусства, основанное не столько на заимствовании отдельных мотивов и приемов, сколько на проникновении в самое существо жизнеощущения, свойственного античному искусству, его здоровой чувственности, его ликующего и вместе с тем величавого ритма и на глубоком их перевоплощении в духе нового реалистического искусства.

Картина этого цикла «Праздник Венеры» обнаруживает еще известную жесткость и скованность композиции. Статуя Венеры и две восторженные менады у ее подножия сдвинуты к самому краю и не связаны с остальной композицией. Главный центр ее — шумный поток обнаженных ребят-амурчиков — задуман чрезвычайно смело для своего времени. Но Тициан разрешил свою задачу слишком орнаментально: обилие мелких мотивов не сливается в одну общую волнующую массу. В живописном смысле вторая картина цикла — «Вакханалия» — гораздо совершенней. Такие детали, например, как стеклянный сосуд, наполовину наполненный вином, красная одежда танцующего справа, облако, написаны с исключительным мастерством. Но, как целое, картина не вполне удалась мастеру. Вакханка на переднем плане не связана с остальными j фигурами. В движении вакхантов нет общего ритма, оно разбивается на ряд мотивов.

145. ДЖОРДЖОНЕ. ЮДИФЬ. OK. 1502 Г. ЛЕНИНГРАД, ЭРМИТАЖ.

146. ДЖОРДЖОНЕ. МАДОННА КАСТЕЛЬФРАНКО. OK. 1504 Г. КАСТЕЛЬФРАНКО, СОБОР.

147. ДЖОРДЖОНЕ. ТРИ ФИЛОСОФА. ОК. 1508 Г. ВЕНА, ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

148. ДЖОРДЖОНЕ. ГРОЗА. OK. 1506–1507 ГГ. ВЕНЕЦИЯ, АКАДЕМИЯ.

149. ДЖОРДЖОНЕ. СПЯЩАЯ ВЕНЕРА. ОК. 1507–1508 ГГ. ДРЕЗДЕН, ГАЛЕРЕЯ.

150. ДЖОРДЖОНЕ. ЛАУРА. 1506. ВЕНА, ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

151. ДЖОРДЖОНЕ. ПОРТРЕТ АНТОНИО БРОККАРДО. БУДАПЕШТ, МУЗЕЙ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ.

152. ДЖОРДЖОНЕ. СЕЛЬСКИЙ КОНЦЕРТ. ОК. 1508. ПАРИЖ, ЛУВР.

153. ДЖОРДЖОНЕ. СЕЛЬСКИЙ КОНЦЕРТ. ДЕТАЛЬ.

154. ТИЦИАН. ПОРТРЕТ ЮНОШИ С ПЕРЧАТКОЙ. ОК. 1520 Г. ПАРИЖ. ЛУВР.

155. ТИЦИАН. ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ И НЕБЕСНАЯ. ОК. 1515–1516 ГГ. РИМ, ГАЛЕРЕЯ БОРГЕЗЕ.

156. ТИЦИАН. ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ И НЕБЕСНАЯ. ДЕТАЛЬ.

157. ТИЦИАН. ВОЗНЕСЕНИЕ БОГОМАТЕРИ («АССУНТА»). 1516–1518. ВЕНЕЦИЯ. ЦЕРКОВЬ САНТА МАРИЯ ГЛОРИОЗА ДЕИ ФРАРИ.

158. ТИЦИАН. МАДОННА ПЕЗАРО. 1526. ВЕНЕЦИЯ, ЦЕРКОВЬ САНТА МАРИЯ ГЛОРИОЗА ДЕИ ФРАРИ.

159. ТИЦИАН. ВВЕДЕНИЕ ВО ХРАМ. 1534–1538. ВЕНЕЦИЯ, АКАДЕМИЯ.

160. ТИЦИАН. ПОРТРЕТ ФЕДЕРИГО ГОНЗАГА. 1570-Е ГГ. МАЛРИЛ. ПРАДО.

161. ТИЦИАН. ВАКХ И АРИАДНА. 1523. ЛОНДОН, НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.

162. ТИЦИАН. ВЕНЕРА УРБИНСКАЯ. 1538. ФЛОРЕНЦИЯ, УФФИЦИ.

163. ТИЦИАН. ПОРТРЕТ ПАПЫ ПАВЛА III С АЛЕССАНДРО И ОТТАВИО ФА PH ЕЗЕ. ДЕТАЛЬ. 1545–1546. НЕАПОЛЬ, МУЗЕЙ КАПОДИМОНТЕ.

164. ТИЦИАН. ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ АВРААМА. 1544. ВЕНЕЦИЯ, ЦЕРКОВЬ САНТА МАРИЯ ДЕЛЛА САЛЮТЕ.

165. ТИЦИАН. СЕ ЧЕЛОВЕК. 1543. ВЕНА, ХУДОЖЕСТВЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МУЗЕЙ.

166. ТИЦИАН. КАРЛ V В КРЕСЛЕ. 1548. МЮНХЕН, СТАРАЯ ПИНАКОТЕКА.

167. ТИЦИАН. ВЕНЕРА ПЕРЕД ЗЕРКАЛОМ. 1550-Е ГГ. ВАШИНГТОН, НАЦИОНАЛЬНАЯ ГАЛЕРЕЯ.

168. ТИЦИАН. КОРОНОВАНИЕ ТЕРНОВЫМ ВЕНЦОМ. ОК. 1570 Г. МЮНХЕН, СТАРАЯ ПИНАКОТЕКА.

169. ТИЦИАН И ЯКОПО ПАЛЬМА МЛАДШИЙ. ОПЛАКИВАНИЕ ХРИСТА. 1573–1576. ВЕНЕЦИЯ, АКАДЕМИЯ.

Этого единства Тициан вполне добивается в своей знаменитой третьей картине этого цикла — «Вакх и Ариадна». Здесь драматизм рассказа сливается с ритмом движения. Широкий размах Вакха подготовлен нарастающей волной его опьяненной свиты. Ариадна подхватывает это движение и как бы отражает его в глубину, к уплывающему облаку. В этой картине Тициан достигает очень большой динамики. Недаром Рубенс копировал «Вакха», а Ван Дейк ценил его выше всех произведений венецианского мастера.

Творчество Тициана двадцатых годов (несмотря на то, что художник и в это время, как и на протяжении всей своей деятельности, остается по преимуществу живописцем человека) знаменует собой новую веху в развитии пейзажа. В этот период Тициан не только пишет развернутые пейзажные фоны для своих религиозных и мифологических композиций (особенно своеобразны пейзажные фоны в алтарной картине анконского музея и в «Мадонне со святой Екатериной» в лондонской Национальной галерее), не только разрабатывает пейзажные мотивы в ряде рисунков, но и создает самостоятельные пейзажные картины («Пейзаж со святым Иеронимом» в Лувре, «Пейзаж со стадом» в Хемптон Корте в Лондоне[35]).

Пейзажи Тициана двадцатых годов решительно отличаются от всего, что было создано до этого времени в области пейзажа венецианской живописью и самим Тицианом, прежде всего тем, что в них природа воспринимается не в виде сочетания множества различных явлений и мотивов, а в повествовательном и эмоциональном сгущении одной господствующей темы. Не менее важное свойство пейзажей Тициана состоит в том, что, в отличие от пассивно-созерцательных, порою идиллических пейзажей Джорджоне и его последователей, пейзажи Тициана насыщены драматическим содержанием, активной жизнью и самой природы и населяющих ее живых существ, переживания которых созвучны жизни природы. Это по большей части вечерние или ночные пейзажи с мощными ветвистыми деревьями и скалистыми далями, с облачным небом и бурными эффектами освещения. Настоящим откровением этих пейзажей является пространственное и эмоциональное единство земли и неба, достигнутое не столько средствами рисунка и перспективы, сколько богатством и точностью красочных и световых отношений в картине. Новое восприятие природы, впервые воплощенное в живописи Тициана и нашедшее яркое отражение в современной литературе (сравните знаменитое письмо Аретино к Тициану с описанием красочных эффектов облачного неба), определило пути всего дальнейшего развития европейского пейзажа, явилось основой для методов пейзажной живописи как Рубенса, так и Пуссена.

Наконец, в двадцатых годах совершается важный перелом и в портретном искусстве Тициана. Именно в это время закладываются основы нового портретного стиля мастера. Портреты Тициана окончательно освобождаются от навеянного Джорджоне налета мечтательности и неопределенности, который сохранился еще в «Юноше с перчаткой», и приобретают гораздо большую остроту конкретной индивидуальной характеристики и вместе с тем величавость парадного портрета («Альфонсо д’Эсте», Нью-Йорк, музей Метрополитен; «Федериго Гонзага», Мадрид, Прадо; «Портрет мужчины с соколом», музей в Омахе, Невада, США).

Но парадные портреты Тициана глубоко отличаются от того типа парадного портрета, который складывался в эти годы в папском Риме и при княжеских дворах Центральной и Северной Италии (Себастьяно дель Пьомбо, Бронзино, Пармиджанино), отличаются и своей правдивостью, и активным восприятием человека, и внутренней целостностью и значительностью человеческого образа. Вместе с тем в портретах Тициана двадцатых и тридцатых годов еще нет того глубокого творческого проникновения в сущность человеческой личности, какое присуще портретам великого венецианского мастера сороковых годов. Его привлекает не анализ переживаний, не изображение определенного момента в биографии модели, а нечто постоянное в ее физическом и духовном облике, ее основной характер (черты грубоватого полководца в портрете Федериго Гонзага). В портретах Тициана этого периода главная выразительность образа сосредоточена не в лице и руках модели, а в ее повадке, повороте, в общем силуэте фигуры.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКЧитайте также

XXVI

XXVI Это произошло летом. В тот день был церковный праздник, скорее всего, день какого-то святого. Никто не работал, на улицах было много людей, кругом играли дети, и семьи навещали своих родственников. Было время обеда. Из-за жары и из-за того, что в доме было много гостей,

XXVI

XXVI Возвращение в Париж было немного грустным.Париж опустел. Было жарко, и Патрик сгорал от нетерпения, желая поскорее отправиться в Сен-Тропез.Там я окунулась в совсем иную жизнь, нежели та, которой я жила последние месяцы. Полно народу, шум, суета, приемы у тех, приемы у

XXVI

XXVI Мы с Полетт должны были расстаться — это было неизбежно. Мы оба знали это еще задолго до того, как я начал снимать «Диктатора», но теперь, когда он был закончен, мы стали перед необходимостью принять какое-то решение. Полетт оставила мне записку, в которой писала, что

XXVI

XXVI Хоть я несколько и отклонюсь от своего художества, но так как я желаю описать свою жизнь, то меня вынуждают некоторые эти самые дела не то чтобы подробно их описывать, но все ж таки сжато о них упоминать. Однажды утром, в День нашего святого Иоанна,[63] я обедал со многими

XXVI

XXVI Еще пришлось мне сделать то же самое и с другим, подобным этому, но дома я не разрушал; только выкинул ему все его пожитки вон. Поэтому госпожа де Тамп возымела такую смелость, что сказала королю: «Мне кажется, что этот дьявол когда-нибудь разгромит вам Париж». На эти

XXVI

XXVI Мы идем по каменистой коктебельской дороге. Александр Георгиевич Габричевский говорит мне:— Есть только один способ узнать совершенно точно, кто именно из твоих друзей и знакомых стукач. Только этот способ не всегда удобен и даже не всегда доступен…— Какой же это

XXVI

XXVI Галина:В нашей квартире раздается звонок. Отец, слегка волнуясь, сам идет открывать дверь. Вежливо поздоровавшись с вошедшим, хозяин помогает ему снять пальто, и они оба удаляются в кабинет.С некоторых пор этот невысокий и мрачноватый гость стал появляться у нас

XXVI

XXVI ОСОБАЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ страница Высокого Ренессанса вписана в историю искусства Венецией, где этот период продолжался всего позднее — до тридцатых-сороковых годов XVI века. Венецианская живопись Высокого Возрождения выражает собой восхищение жизнью, почти

XXVI

XXVI Прошло несколько дней, и в Ревель, проездом в Москву, прибыл В. Л. Копп. Я уже говорил о нем, описывая начало его карьеры в Берлине, где я, по воле рока, так сказать, принял его от "советской купели"… По изгнании советского посольства из Германии он, в качестве вчерашнего

XXVI

XXVI Следующие месяцы прошли в лихорадочных приготовлениях к свадьбе и ремонте старого деревенского дома Барди, где должны были поселиться молодожены. При этом Амос много времени отдавал занятиям вокалом, игре на фортепиано и абсолютно безуспешным попыткам встретиться с

XXVI

XXVI Мои бенефисы. — «Разбойники». — «Коварство и любовь», — Гастроли в «Разбойниках» Дарского. — Дружба с Н. И. Куликовым. — «Русские романсы в лицах». — Трагедия «Нерон». — Знакомство с автором. — Комедия «Странное стечение обстоятельств». — Гамлет. — Нападки

XXVI

XXVI Я вел праздную жизнь, и деньги, что я привез из Дрездена, постепенно потратились; я не мог забыть, как жил в Падуе на черных оливках, и как был там вспоен водой Бренты во время сорокадневного моего строгого поста. Я начал, наконец, понимать, что мне следует подумать об

XXVI

XXVI Возвращаюсь к Соколову. В средине лета подмосковное село это образовало нечто вроде подвижного конгресса из беспрестанно наезжавших и пропадавших литераторов, профессоров, артистов, знакомых, которые, видимо, все имели целью перекинуться идеями и известиями друг с

XXVI

XXVI Итак, начав изучать договоры, заключенные Гуковским, я пришел к убеждению, что необходимо, если есть к тому юридические основания, аннулировать те из них, в которых наши государственные интересы были или очень слабо обеспечены, или вовсе не обеспечены. Кроме того, как я