Заемная кровь: Кушнер и другие

Заемная кровь: Кушнер и другие

Как Бродский рыж, торжествен и печален,

с каким он нимбом, блин, над головой.

Ночами, днями, днями и ночами

все восхищенно пишут под него…

Соня Швах. «Эпигонам Бродского»

Четверть века каждый сентябрь, в первое бабье лето, я обязательно прихожу на Московскую международную книжную выставку-ярмарку (она не проводилась только в году буржуазного переворота – 1991-м!), встречаюсь со знакомыми издателями и писателями, знакомлюсь с неведомыми прежде, пытаюсь разглядеть что-то новое и обнадеживающее в этих пестрых праздниках книги, написать о том, что обрадовало и огорчило. Разочарований, увы, с каждым годом прибавляется. Дело не только в том, что уходит, как отсвет лета, сам возраст легких увлечений и очарований, а в точном осознании, что даже самого великого и традиционного в России – книги! – коснулись типичные и дурные рыночные влияния. Это касается всего – от цены и подачи издаваемого до состава и содержания книг, ярмарочных мероприятий.

Никогда не заострял особого внимания на конкурсе «Лучшая книга года», проводимом Роспечатью. Уж настолько мы привыкли к одному кругу имен, к избранной тусовке, что нет никакого смысла следить. Порой поинтересуюсь, что же признано самым-самым лучшим книжным изданием. Запомнилось какое-то питерское издание Михаила Булгакова с черновиками (спасибо за открытие, как говорится!), а в этом году победил 8-томник Андрея Платонова. Замечательный писатель, что и говорить, но давно открытый, напечатанный и не только осмысленный, но и уродливо переосмысленный (отвергнуты всей жизнью больной страны его произведения, страстно воспевающие труд, его патриотическая публицистика военных лет и проч.). Но как тут спорить с выбором такой фигуры!

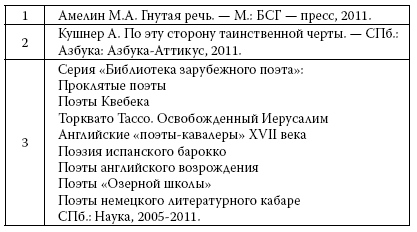

А вот о поэтической части конкурса поговорить стоит. В шорт-лист номинации «Поэзия года» попали:

Даже умиляет эта откровенная позиция отборочной комиссии, жюри и всей Роспечати – ничего исконно русского, патриотического, не дай бог провинциального или почвеннического. Ясно же, что приз получит Кушнер, отмечающий в сентябре 75-летие – ну, хоть для смеха включите какого-нибудь колоритного поэта из национальной республики или яркого продолжателя линии Блока – Есенина – Рубцова, нет – только апологетов и продолжателей Мандельштама – Бродского. Про анекдотичность попадания многолетней серии зарубежной поэзии в номинацию «Поэзию года» даже говорить не хочу: в крайнем случае можно было выделить последний том, вернее, его переводчиков, если сделаны новые блистательные переводы.

Первым стоит имя стихотворца, который остается для меня загадкой не в смысле поэтической глубины и новизны, а по степени обласканности и всеприсутсвия: в любой зарубежной делегации, на всяком форуме, официальной и телевизионной тусовке он – Максим Амелин, член жюри Национальной литературной премии «Большая книга», издатель, переводчик, эссеист. Телеведущий всех книжных программ на «Культуре» Николай Александров растолковывает нам: «Гнутая» речь противоположна речи прямой. Действительно, поэзия Максима Амелина как будто вырастает из поэзии классической, из XVIII столетия. Третьяковский и Державин – эти поэты чувствуются в лексике Максима Амелина. Он будто намеренно усложняет свой поэтический язык». Более всего, уверен, автор «вырастает» из поэзии Иосифа Бродского, который любил перечисленных поэтов, а еще – Баратынского и Слуцкого.

Хватит сравнений развесистых! – Ни одно

выразить мысль простейшую не способно:

кто безупадочен, тот не создатель, но

лишь исполнитель, творящей лишенный силы,

и не дерзает заданность побороть,

кровью заемной свои наполняя жилы,

собственной миру являя чужую плоть.

Сразу скажу, что «заемной крови» у Амелина – в избытке. К тому же, жюри могло бы и учесть, что претендент издал свою объемную книгу стихов и эссе в своем же издательстве, что заметила с иронией ведущая программы на либеральном «Эхе Москвы»:

К.ЛАРИНА: Хорошо быть главным редактором, правда? Можно издавать свои книжки все время.

Е.СВЕРДЛОВА (директор издательских проектов): Вот, представляете, как нам было тяжело уговорить Максима Амелина издать эту книгу?

К.ЛАРИНА: А что, он не хотел? Сопротивлялся, не хотел, «Ну что вы, что вы», говорил.

Е.СВЕРДЛОВА: Нет, потому что говорил «Главный редактор – это не этично, это очень плохо».

К.ЛАРИНА: Ну, он прав.

Е.СВЕРДЛОВА: Безусловно. И эта книжка была издана не благодаря, а вопреки тому, что он – главный редактор.

Вот как дерзко и весьма «рыночно»! – придет к ним талантливый автор с улицы, а все деньги на книгу главного редактора ухлопаны. Я когда работал главным редактором «Советского писателя», позволял себе составлять или писать только редкие прибыльные книги, которые расходились даже в мягкой обложке.

Олег Филиппенко в «Литературной России» (№ 5-2005) написал так: «Вот вам как пример строфа из стихотворения Максима Амелина, одного из самых способных эпигонов Бродского:

Избирая медленного вместо

Горней жизни – быстрый огнь земной,

Как не знать, что дрожжевое тесто

На скворчащем противне с одной

Стороны, чтоб стать с другой румяно,

Подгорает поздно или рано.

То, что мысль здесь выражена темно и коряво, по-моему, сразу бросается в глаза. То, что эта мысль пустопорожняя, доходит не сразу. Собственно, так сложно и нужно автору конструировать свои тексты, чтобы не обнажить убогость содержания.

В свое время в Москве было большое количество подражателей манеры и стиля В. Высоцкого. На Ваганьковском кладбище, Старом Арбате и еще бог знает где – даже на телевидении – эти люди – кто с гармошкой, кто с гитарой, рвали голосовые связки, и я всегда испытывал стыд и неловкость за этих людей, да и за себя почему-то… Примерно то же чувство я испытываю, читая бесчисленных подражателей Бродскому… Перефразируя Ленина, это, как правило, худшее подражание худшему Бродскому… Казалось бы – бог с ними. Но плохо, что эти люди – некоторые из них – формируют современный литературный вкус.

К чему я это? Да к тому, что имейте совесть, господа литераторы! Можно монополизировать литературный процесс, но нельзя монополизировать истину… А истина в простом и глубоком поэтическом дыхании авторов».

Похороны поэта в Нью-Йорке. Из архива Е. Б. и Н. В. Рейн

Весьма солидный том избранного выпустил и запыхавшийся Александр Кушнер, ставший победителем, но наглядно доказавший, что он выдыхается, становится скучнее и прозаичнее. Вот две строфы: первая – из давних стихов:

Придешь домой, шурша плащом,

Стирая дождь со щек:

Таинственна ли жизнь еще?

Таинственна еще.

И это таинственное шуршание с шипением – завораживает. А теперь он пишет о художнике, рисующем портрет с натуры:

А слава, видимо, его не волновала,

Она придет к нему лишь через триста лет,

А жизнь таинственна, а краска не устала,

Вобрав печаль в себя, и пристальность, и свет.

Никакой таинственности и «поэтическая краска» – устала. Правда, пристальность до перетекания в рифмованную прозу – осталась, даже возведена в степень:

До чего ж увлеченно они говорили,

Эти двое, на Невском, один помоложе

И повыше, – прохожие их обходили, —

Прямострунный, на Гамсуна чем-то похожий,

Челкой, может быть, и артистическим видом,

А второй, лысоватый еврей длинноносый

С выражением ласковым, полузабытым

Тихой мудрости чудной в отсутствие позы.

(“На Невском”)

Нарочито усложненный синтаксис отдает Бродским и только утяжеляет стих.

Сергей Павлухин написал о книге Владимира Соловьева «Два шедевра о Бродском. Три еврея. Post mortem»: «Эту книгу я взял по ошибке – думал, что автором является уважаемый мной тележурналист. Но это был не Владимир Рудольфович, а Владимир Исаакович – автор «Записок скорпиона», «Плачущего человека», и еще полутора десятка подобных книг. В предисловии он себя позиционирует, прежде всего, как литературного критика, а потом уже «кандидат наук, член Союза писателей, Всероссийского театрального общества и проч.». Эта книга – ярчайший пример пустословия.

Главная линия, на которую нанизаны словесные выделения автора, – соперничество двух поэтов: Иосифа Бродского и Александра Кушнера.

Уже на первых страницах начинаешь понимать, что автор обладает очень специфическим складом ума, который позволяет ему писать: «Эмма Бовари – это я! И Анна Каренина – тоже. Не знаю, прыгал ли Лев Николаевич под паровоз, но то, что он раскидывал ноги перед Вронским, будучи в то же время им и ревнуя к нему (все-таки не он!), – несомненно».

Характеристика Натальи Гончаровой (жены А.С. Пушкина) предельно лаконична – «слаба на передок». Сразу становится ясно, что главной целью автора является эпатаж и скандал вокруг своего имени.

Автор с гордостью рассказывает о сплоченной «стае» друзей в зимнем Доме творчества в Комарове. Они спаяны личным и идейным единством.

В этот круг редко кого и редко когда приглашают. Соседи (писатели-побратимы), тайно завидуют и почитают за честь, если его когда-либо пригласят на вечерние посиделки. Но единство это мнимое, общность – фиктивная. Все уже надоели друг другу и втайне друг другу завидуют – тот получил квартиру, а этот еще нет; у того вот-вот выходит книжка, а у этого отложили. Зависть и злоба за фасадом тесной дружбы и взаимной любви. Некий клубок друзей-приятелей…

Говоря о своих знакомых, Соловьев убежден – лишенные государством прочих своих «мужских» прав, они все свои силы бросили на секс, надеясь хоть тут утвердить пошатнувшееся свое мужское достоинство, а заодно и самолюбие.

Судить об этом можно по той характеристике, которую автор дает Лидии Яковлевне Гинзбург – «старая толстая еврейка, когда-то красивая, сейчас – бесформенная, до сих пор страстная лесбиянка, и ее любовные конфликты с домработницей – сюжет для небольшого рассказа». Вместе с тем – именно она была подпольным вождем литературного Ленинграда в середине 70-х годов прошлого столетия. Самые теплые слова в ее адрес: «мелкий бес крупных габаритов».

И эта женщина берет под свое покровительство молодого поэта Александра Кушнера. А вот молодой Иосиф Бродский этим окололитературным «бомондом» был отвергнут. Отвергнут из-за несговорчивости, неуступчивости, бескомпромиссности. К тому же были в нем независимость, высокомерие и ораторский гипноз, необходимые, чтобы увлечь слушателя. Тут автор сравнивает Бродского с теми евреями, которые сводили с ума толпы солдат, матросов, крестьян, рабочих на революционных митингах, заряжая слушателей прожектерским своим пафосом и утопическими проектами.

Владимир Исаакович пишет, что если бы не он, то Кушнер (которого Вл. Соловьев именует не иначе как «Сашей») на всесоюзную арену так быстро бы не вышел».

Заматеревший Саша Кушнер дал пространное юбилейное интервью в «Литературной газете». В частности, его корреспондент спрашивает:

– А что еще вас беспокоит в нынешней поэзии?

– Мне не нравится нытье в стихах. Ноют и ноют. Все-то у них плохо. Ничего, кроме выпивки, не остается. Все тускло. Все скучно. Ну, прямо по Лермонтову: «И скучно, и грустно, и некому руку подать…», только у него об этом сказано в прекрасных стихах, а наши поэты похожи на юнкера Шмидта из Козьмы Пруткова, который «хочет застрелиться».

Иногда мне хочется спросить ноющего поэта: «Ну, скажи, пожалуйста, а когда бы ты хотел жить? В какие времена? Ну вот тебе сейчас так скучно, так плохо. Всюду валяются бутылки из-под пива… Всюду грязь, всюду мерзость, тебе, такому прекрасному, ни на кого не похожему, никем не понятому, некуда деться… А скажи, пожалуйста, в 1917 году тебе было бы лучше? А в 1930-м? А в 1937-м? В 1941-м? В 1949-м? А может быть, тебе было бы хорошо при Николае I? Даже если бы ты был крепостным мужиком? Или при Александре III? А ты Блока читал, дорогой? Тогда, может быть, вспомнишь: «Рожденные в года глухие / Пути не помнят своего. / Мы – дети страшных лет России – / Забыть не в силах ничего». Так что, Блок врал, по-твоему?!».

Нет, Блок не врал. Но, думаю, что не врал в своих заметках и Юрий Колкер – трудно печатавшийся поэт, а потом автор знаменитой песни «Долго будет Карелия сниться», когда писал про Кушнера: «Сам он был и остается патриотом. И каким! Беру из стихов, написанных позже, но в этом Кушнер не переменился. «И в следующий раз я жить хочу в России…»; «Жить в городе другом – как бы не жить»; «Я скажу тебе, где хорошо: хорошо в Ленинграде». Последняя строка произнесена уже после переименования города».

Вот – где самая суть, неоспоримая истина, но Кушнер от нее как бы отрекается. А ведь писал в подражание Бродскому и, наверное, в его адрес:

Вспомнить что-нибудь трудно, труднее всего – по желанью.

Упирается память: ей, видишь ли, проще в засаде

Поджидать нас, пугая то Вишерой вдруг, то Любанью,

Почему ее вспомнил сейчас, объясни, Бога ради!

Дует ветер с Невы, тополя прижимаются к зданью.

Я скажу тебе, где хорошо: хорошо в Ленинграде.

Кстати, начинается стихотворение со строки: «Я скажу тебе, где хорошо: хорошо в Амстердаме…». Дина Рубина, живущая в Израиле и получающая каждый год российские премии и награды, в своей недавней книге, продававшейся на ММКВЯ, призналась, что Амстердам – ее любимый город.

Корреспондент спрашивает у Кушнера:

– Как вам сейчас пишется?

– Лет десять назад в одном стихотворении я написал: «Вот сирень. Как цвела при советской власти, / Так цветет и сегодня, ничуть не хуже. / Но и я свою жизнь не делю на части…» И про свои стихи могу сказать то же, что и про эту сирень».

Сирень сиренью, но главные награды и премии посыпались на Кушнера после буржуазной контрреволюции именно в Санкт-Петербурге, особенно те, что связаны с солидным денежным вознаграждением:

Государственная премия Российской Федерации (1995)

Премия «Северная Пальмира» (1995)

Пушкинская премия фонда А. Тепфера (1998)

Пушкинская премия Российской Федерации (2001)

Премия «Поэт» (2005)

Так что сирень для него продолжает махрово цвести и сладко пахнуть!

Александр Семенович – крайне серьезный поэт, но иногда эта его аптекарская строгость и занудливость просто смешит. Поэтому я хочу закончить заметки своей пародией на юбиляра.

* * *

А это что у нас растет, болиголов?

Кокорыш, борщевик – ужасные названья.

А может быть, купырь.

О, сколько диких слов,

Внушающих тоску! Народное сознанье…

Александр Кушнер

Народное сознанье не тревожь,

Не надо нас пугать названьями-стихами.

В России если дождь и серебрится рожь,

Она и в хмурый день синеет васильками.

Не понял, не постиг ты дебрей словарей,

У нас еще цветут от Луги до Малмыжа

И рыжий зверобой, и розовый кипрей,

И лютик золотой, и солнечная пижма.

А вот еще один диковинный пример

Из области тоскливых средостений:

Хоть Кушнер Александр, хоть Александр Кушнер —

Ужасно далеки от почвы и растений.

* * *

В Живом Журнале Давид Эйдельман (не тот, который писал о декабристах, о Пушкине и вел провокационную переписку с Астафьевым, а другой) привел любопытное суждение: «Борис Херсонский, которого многие недавно указали в ответ на мой вопрос за публикациями кого из современных русскоязычных поэтов надо следить, три года назад опубликовал в своем Живом Журнале цикл под названием «Не быть как Бродский»: «…не хотите показаться невежей – молчите о Иосифе. Не поминайте. Провинциалом сочтут или от дома откажут. Мало кто из моих приятелей не декларировал нелюбовь к Бродскому в разных выражениях и с разной настойчивостью. Еще хуже, если кто-то услышит обвинение в бродскизме. Это оскорбуха в оба уха…

Думаю, я единственный в тусовке, кто спокойно и без аффектации признает влияние Бродского на свои стихи… Самое симпатичное, что я услышал, это то, что я не более чем медиум, устами которого вполсилы говорит нобелевский лауреат. Я ответил, что более почетной реплики не слышал в жизни.

Попытаюсь реконструировать некий «список обвинений», которые мне приходилось выслушивать в адрес великого поэта».

Если нельзя применять поэтику Бродского, то в чем же эта поэтика заключается? Чего именно – нельзя? Приведу краткий перечень этих признаков, на которые реагируют немедленно. Бойтесь этого, друзья мои, бойтесь!

1. Стремление писать стихи циклами, развивая в последующем стихотворении тему предыдущего, смысловые венки сонетов.

2. Избегание открытого, декларативного выражения чувств.

3. Выраженная рефлексия, экзистенциальное напряжение, чувство пустоты и безысходности.

4. Анжабеман – несовпадение структуры фразы со структурой строки, перенос фразы в следующую строку. Это просто клеймо, не делайте так, дети, поставят в угол! Кто там сказал: это не Бродский придумал? Встань, если такой разумный. Как твоя фамилия? Вон и без родителей в школу не приходи!

Выйди вон, Херсонский. Этот прием придумали задолго до Бродского, его – почитай! – сплошь и рядом использовала Марина Цветаева, у которой учился Бродский. Только она это делала не механически, а куда более тонко.

По трехсаженным креслам:

– Тронам иных эпох! —

Макс! мне было – так лестно

Лезть за тобою – Бог

Знает куда! Да, виды

Видящим – путь скалист.

С глыбы на пирамиду,

С рыбы – на обелиск…

Здесь ведь сквозит девичья очарованность, косвенное сравнение Волошина с Богом, но не кощунственное, а тонко-версификационное, через перенос. А звукопись, а зримость описания, а живость воспоминания. И после всего этого в русской поэзии – рыбья холодность Бродского как образец?

5. Длинная строка

6. Сохранение и даже некоторая изысканность рифмы при достаточно свободном обращении с ритмом.

7. Сохранение грамматической структуры предложения. Конечно, много чего еще. Но на эти признаки в основном ориентируется искатель бродскизма.

Все перечисленное выше не принадлежит к открытиям Бродского.

Во втором действии, споря с Чацким, Фамусов характеризует жеманных московских девиц:

Выбрал Иосиф Бродский для своей последней обители не Васильевский остров (как обещал в своих стихах), а Венецию. Могила поэта на острове Сан-Микеле. Люди оставляют на ней камешки, письма, стихи, карандаши, фотографии, сигареты Camel (Бродский много курил) и виски. На памятнике выполнена надпись по латыни, – это строка из элегии Проперция «Letum non omnia fnit» – «Со смертью не все кончается» (лат.).

Умеют же себя принарядить

Тафтицей, бархатцем и дымкой,

Словечка в простоте не скажут, все с ужимкой;

Французские романсы вам поют

И верхние выводят нотки…

Вот, собственно, характеристика околобродской поэзии.

Тут прагматично перечислены формальные признаки и приемы, которые свойственны стихам эпигонов Бродского. Но есть и смысловое (или бессмысленное) главное сходство. Русская поэзия отличается тем, что поэт сквозь хаос трагического мира прорывается к гармонии, свету, при этом не прячась за формальными приемами и метафорами, а подчиняя их высшей цели – самовыражению, исповедальности. Бродский и его эпигоны покрыты этими формальностями, как хладнокровная рыба чешуей, и все делают, чтобы скрыть темные движение души, презрение к другим людям или к «не своей стае».

В стихотворение «FIN DE SIECLE» Бродский четко констатировал: «Век скоро кончится, но раньше кончусь я». Эпигоны и неумеренные воспеватели Бродского только приближают эту кончину.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

КРОВЬ

КРОВЬ Детей поили рыбьим жиром. Это был кошмар нашего детства, который скрашивал гематоген — бычья кровь."Там съезжаются лорды из своих резиденций посмотреть на рабочую, нашу алую кровь. "Лорды, как и буржуи, были почти неантропоморфными существами. Да ещё резиденции, в

Кровь

Кровь Казарму разбудили среди ночи. В коридоре офицерского нашего этажа топали множество ног, стучали в двери и что-то кричали. Я вскочил, влез в брюки, сунул в кобуру пистолет, сдернул с крючка автомат и выскочил в коридор. Оказалось, что нет, на нас не напали. В госпиталь

Моя кровь

Моя кровь Осенью семидесятого нам сделали прививку от холеры. В нашей стране тогда бушевала эпидемия, и каждому, кто выезжал за границу, делали прививку. В Бухаресте проходило открытие нового дворца спорта с искусственным катком, и местные спортивные начальники

Кровь и тушь

Кровь и тушь Сначала на установленном в кабинете телевизионном экране появляется лист с машинописным текстом. «Посвящается Анне, – читаю я. – Умершей от лейкемии сразу после окончания съемок. 30.04.1956 – 29.10.1977». Первая дата – это день рождения Ларса фон Триера. Вторая –

13. Кровь

13. Кровь Командующий силами США в Афганистане генерал-майор Кэмпбелл сказал 28 июля 2010 года, что, «когда бы ни произошла утечка засекреченных материалов, теперь в любой день она может ударить по всем военным и штатским, находящихся в зоне военных действий». Правда,

Глава 4 "Хлеб за хлеб, кровь за кровь!"

Глава 4 "Хлеб за хлеб, кровь за кровь!" Германия, испытывая сокрушительные удары на сухопутных фронтах, еще и подвергалась ожесточенным бомбардировкам с воздуха. И если подлинные масштабы катастрофы на Востоке оставались неизвестны общественности (и Гитлеру), то от

ДРУГИЕ ЗАДАЧИ, ДРУГИЕ МАСШТАБЫ

ДРУГИЕ ЗАДАЧИ, ДРУГИЕ МАСШТАБЫ В апреле 1968 года генерал-полковник М. Г. Григорьев как один из самых авторитетных и опытных руководителей назначается первым заместителем Главнокомандующего Ракетными войсками стратегического назначения Маршала Советского Союза Н. И.

Кровь!

Кровь! тро 22 сентября. Раненые прибывают и прибывают. По всему фронту враг яростно атакует наши позиции.Санитарные машины доставляют бойцов 4-й морской бригады, раненых солдат и офицеров 115-й стрелковой дивизии. Они сражались в районе Невской Дубровки.Я работаю с хирургом

Кержацкая кровь

Кержацкая кровь Как возникает темаВесной прошлого года я получил письмо из Новокузнецка от своего знакомого, молодого журналиста Вити Г.Я знал его по Москве и даже принимал некоторое участие в устройстве его судьбы. Окончив специальное высшее учебное заведение, Витя

Венская кровь

Венская кровь 28 ноября 1998 года, во вторник, в Кракове, в Центре еврейской культуры со мной произошел поистине мистический случай. Неожиданно, буквально на мгновение, вдруг промелькнул тут мой прапрадедушка, точнее сказать — тень его тени. Незадолго до этого из программы

Александр Кушнер & Иосиф Бродский

Александр Кушнер & Иосиф Бродский Посвящается Владимиру Соловьеву и Елене Клепиковой Из многих стихотворений, не просто посвященных Владимиру Соловьеву и Елене Клепиковой, но тех, где они главные фигуранты, здесь напечатаны только три – и то исключительно в