Глава 11 Мила и Мервуся

Глава 11

Мила и Мервуся

Моя любовь сильнее их ненависти!

Из письма Милы Мервину

Солнечным летним утром Мервина разбудило пение птиц в ухоженном английском саду. Снизу, из кухни, доносилось звяканье посуды и бормотание радио Би-би-си. В голове теснились воспоминания о последних днях, скорее похожих на какой-то кошмарный сон.

«Он упрямый дурак, и ему следовало быть осторожнее», — заявила накануне его мать корреспондентам «Дейли экспресс» и, конечно, относительно его упрямства не ошибалась. Но дело было не только в упрямстве. Всю жизнь Мервин восставал против навязываемых ему обывательских взглядов на жизнь. Теперь настало время бороться за право жениться на Миле.

В то утро он все тщательно обдумал и решил, что приложит все силы, чтобы вызволить Милу из России. Прагматик по натуре, он дал себе на это пять лет. Если за этот срок он не добьется успеха, что ж, придется признать свое поражение и как-то жить дальше.

Мервин превратил в кабинет одну из спален в небольшом доме своего сводного брата Джека в Барнесе. Отсюда он стал звонить по телефону, возобновляя старые знакомства. Первым делом он обратился в колледж Св. Антония. Директор колледжа Билл Дикин с тревогой следил за прессой, где описывались студенческие приключения Мервина в Москве. Дикин предложил Мервину встретиться уже на следующий день в шотландском рыбном ресторане в Мейфере. Это был величественного вида человек, патриций до кончиков ногтей. Во время войны он был тесно связан с Черчиллем и проник в Югославию, спрыгнув с парашютом, для переговоров с партизанами Тито совместно с сэром Фицроем Маклином. Хотя Мервин любил и уважал Дикина, тот принадлежал к тому кругу влиятельных лиц, от которых ему впоследствии пришлось защищаться.

До отъезда Мервина в Москву Дикин едва его замечал, но теперь, когда по вине этого застенчивого валлийца название их колледжа стало появляться на первых полосах газет, он счел, что настало время для серьезного разговора. Обед был дорогим, но посредственным — мой отец даже подумал, что Алексей угощал его куда лучше, — правда, потягивающий виски с содовой Дикин был с ним очень любезен. Расспрашивая Мервина, он прежде всего хотел выяснить, не замешан ли его бывший студент в каких-либо преступных действиях в Москве, что могло бы повредить репутации колледжа. За кофе Дикин предложил отцу рассказать о своих злоключениях с «людьми из разведки». Выйдя из ресторана — Мервин заметил, что Дикин дал швейцару десять шиллингов, весьма щедрые чаевые, — он остановил такси и величественно отбыл, предоставив отцу пешком добираться до метро.

Еще на борту самолета Мервин составил план, по смелости вполне отвечавший его деятельной натуре. На следующей неделе ожидался визит в Швецию Хрущева с супругой, и Мервин собирался вручить им лично свое письмо с просьбой помочь молодым людям создать семью.

Каким-то образом — быть может, он сказал что-то журналистам или брату Джеку, — но о его планах узнала мать. «Ради меня, Мервин, откажись от мысли лететь в Скандинавию и встречаться там с Хрущевым, — написала она ему из Суонси. — Его сопровождают могучие телохранители, тебя могут застрелить». Мервин проигнорировал предостережение матери, что потом делал неоднократно.

«Как с нашими русскими невестами, г-н посол?», Sunday Express.

«Человек из Суонси получает „резкий“ ответ от русских», South Wales Evening Post.

Он отправился в Гётеборг, где его самолет приземлился как раз в тот момент, когда самолет Хрущева был уже в воздухе. Узнав из газет о намерениях Мервина, шведская полиция с напряжением ожидала его в аэропорту и испытала огромное облегчение, когда оказалось, что он опоздал. «Хрущев уже улетел», — сообщил ему полицейский в штатском, указывая в небо, где горел закат.

Мервина тут же пригласил пообедать редактор газеты «Гётеборге хандельс-ок шёфартс-тиднинг» и взял у него интервью. Упустив Хрущева в Гётеборге, Мервин последовал за ним ночным поездом в Стокгольм. Прибыв в город, он снял дешевый номер в отеле «Хеллман» и извлек из чемодана свой любимый чайный набор: кипятильник, специальную ложечку с дырочками для заварки чая и кружку. Я как сейчас помню этот чайный набор, вечно украшавший закапанные столики в дешевых номерах, где бы мы с ним ни останавливались: в Провансе, Стамбуле, Каире, Флоренции или Риме. Еще он привез с собой тарелку и столовые приборы, поскольку не мог позволить себе обедать в шведских ресторанах и покупал еду в магазинах — различные закуски, салаты и сэндвичи.

Утром Мервин посетил редакции двух крупных стокгольмских газет — «Афтонбладет» и «Стокгольмстиднинген», где репортеры предупредили его, что у Хрущева очень надежная охрана и чтобы он даже не пытался к нему приближаться. Они пообещали на следующий день опубликовать в главных чертах его историю.

Вечером Мервин побрел в парк развлечений, расположенный на одном из островков, и с тоской наблюдал за танцующими парами, заметив, что платят здесь за каждый танец отдельно. Он представил себе, как они с Милой проходят вместе через турникет.

В три часа утра его разбудил стук в дверь. Это был Дэс Звар, репортер из «Дейли мейл». Мервин попытался избавиться от него, но тот оказался очень настойчивым — в поисках Мервина он обошел все отели города. «Редакция считает, что из вашей истории может получиться хорошая статья, поэтому меня сюда и направили».

Они уселись на кровати и поговорили. Мервин поведал ему о своих приключениях, в ответ Звар сообщил, что лично у него есть две страсти: гольф и женщины, «именно в такой последовательности». На следующий день в газете появилась броская заметка бульварного толка за подписью Звара. Мервин поместил ее в папку, куда решил собирать вырезки из газет по своему делу.

Доктор Мервин Мэтьюз, тридцати одного года, аспирант, которому запретили жениться на русской девушке, прибыл ночью в Стокгольм в надежде увидеть мистера Хрущева. Сегодня утром он бродил по деловому центру столицы с письмом Хрущеву в кармане. Он заявил: «Я не отступлюсь»… Если доктор Мэтьюз попытается прорваться через полицейский кордон, он рискует быть убитым. Охранники, взбудораженные информацией об угрозе похищения мистера Хрущева, разместились на деревьях и вдоль дорог — некоторые ехали верхом, и все получили приказ стрелять, если вблизи русского лидера возникнет подозрительная суета.

Мервину так и не удалось приблизиться к Хрущеву. Деньги заканчивались, и ему пришлось возвращаться в Оксфорд ни с чем.

Я сижу в колледже у окна и думаю о тебе, — писал Мервин по-русски своим четким, красивым почерком. — Проклятая забастовка (почтовых работников) продолжается и, говорят, продлится еще несколько дней, поэтому я попросил моего друга отправить это письмо из Парижа. Уже прошла неделя, а от тебя нет вестей. С нетерпением жду твоего звонка.

В своих первых письмах он соблюдал осторожность, был очень сдержан. Как будто проверял, ждет ли она его.

Я позвонил бы и сам, но не хочу тебе докучать… Я по-прежнему прилагаю все усилия, чтобы найти решение наших проблем. Можешь полностью на меня положиться. Я ни на минуту не забываю свою Милу. У меня есть твои фотографии, но я боюсь даже взглянуть на них. Они лежат в конверте, и я знаю: стоит только увидеть твое лицо, как на меня накатывает такая тоска, что становится просто невыносимо. Без тебя мне страшно одиноко… Погода стоит жаркая и душная, типичное оксфордское лето. В колледже все по-прежнему, но сам я изменился. Напиши, какое сейчас у тебя настроение, мне будет легче, если я узнаю, что ты не отчаиваешься. Когда я думаю о нашей разлуке, у меня разрывается сердце. Не волнуйся — я не оставлю все как есть. Помни, я предпринимаю все возможное, чтобы мы были счастливы. Береги свои нервы, здоровье. Твой М.

Через несколько дней в маленькую комнату Мервина, под самой крышей колледжа, принесли первое письмо от Милы.

Сегодня мы начинаем новую жизнь, жизнь в переписке и в борьбе, — писала Мила 24 июня. — Мне без тебя очень плохо, будто все остановилось… За три дня после твоего отъезда я растратила много сил, нервов и здоровья. Я знаю, ты рассердишься, но я ничего не могу с собой поделать. Очень плохо сплю, все время думаю о том, что ты должен вернуться и что мне нужно ждать тебя, подскакиваю при каждом звуке. Мои друзья стараются меня поддержать… Здесь все, кто честен и разумен, считают, что это (наше разлучение) глупо, негуманно, злобно и постыдно.

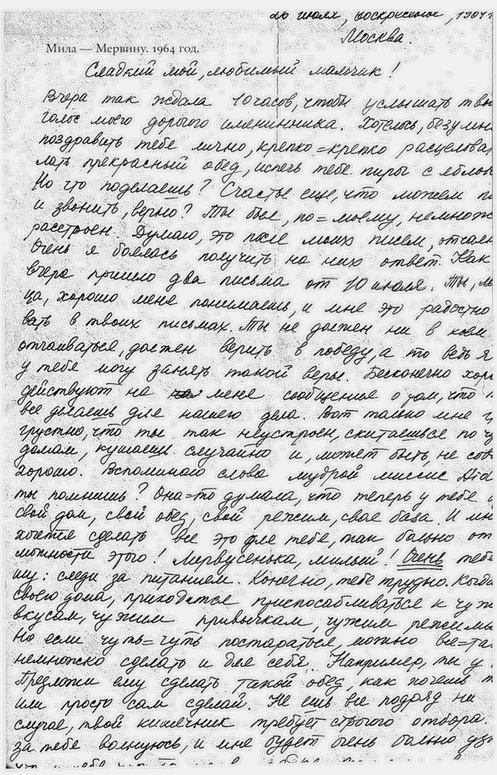

Мила — Мервину 1964 год.

Друзья приходили к Миле утешить ее, старались развлечь, вытащить на прогулку в парк, но, по ее словам, она стала «молчаливой и поглупевшей, не в состоянии сказать что-нибудь интересное». Она даже не захотела менять простыни на постели, потому что они еще хранят «твой запах». В субботу, после отъезда Мервина, она дала себе слово собраться с силами и пойти в театр. В «Современнике», на премьере «Сирано де Бержерака», Мила впервые в жизни не смогла досидеть до конца и ушла после первого акта. У нее было ощущение, что она бегает по кругу, «как белка в колесе».

Я живу только моим горем, мир вокруг меня перестал существовать, — писала она Мервину на следующий день — Я так жалею, что отпустила тебя. Нам нужно было подождать подольше. Теперь все стало в тысячу раз труднее, одиночество невыносимо. В институте все женщины сочувствуют мне, но, наверное, думают, что ты меня обманул. Они говорят: «Неужели он преодолеет все эти трудности?» Я говорю, что ты все преодолеешь, что мы очень любим друг друга. Все бегали в библиотеку читать «Нью-Йорк таймс». Многим твоя фотография очень понравилась… После работы я стараюсь как можно скорее добраться домой, чтобы никого не видеть. Моя мама отреагировала (на твой отъезд) очень плохо. Говорит, была уверена, что так и случится! Ты же иностранец!

Если я что-то и осознал, работая над этой книгой, так это то, что мой отец очень благородный человек. Он обещал Миле жениться на ней и сдержал слово. Более того, он многим пожертвовал, чтобы опровергнуть ужасное обвинение Марфы, будто бы он, иностранец, бросил Милу на произвол судьбы, вторично сделав ее сиротой.

И мое детство, и твое, и наше настоящее — все слилось в одну картину боли — я так хочу начать новую жизнь, полную радости! — писала измученная Мила. — После твоего отъезда мне так плохо, так холодно и сиротливо!

Мервин мог не сомневаться: Людмила ответила на его не высказанный в первых же письмах вопрос — она тяжело переживает боль разлуки и вместе с тем решительно настроена бороться.

Мервуся! Я верю в тебя, ты же не подведешь меня, правда? — писала Мила. — Лично я пройду это испытание до конца. И я прошу тебя, заклинаю: если ты не хочешь бороться до конца, напиши мне и пришли письмо с кем-нибудь, так мне будет легче. Не надо лукавить — это самое ужасное, хуже смерти.

По совету Билла Дикина Мервин написал для МИ-5 подробный отчет о своих контактах с КГБ. Он часто виделся с Дэвидом Футменом, своим наставником из колледжа Св. Антония, высоким серьезным человеком, который жил в большой квартире на первом этаже дома в Челси. Футмен, как и Дикин, — любезный, с холеным лицом, интеллектуал с непринужденными манерами. Во время Первой мировой войны он был награжден Военным крестом и — тогда мой отец этого не знал — во время Второй мировой войны возглавлял в Службе внешней разведки советский отдел.

Я очень ясно помню Футмена, когда еще маленьким мальчиком приходил с отцом в его квартиру в Челси. Он был очень худым, безукоризненно одетым и нарочито растягивал слова, как свойственно людям из высшего света, с тех пор такой выговор я слышал только по телевидению. В его квартире было множество книг и фотографий самолетов времен Первой мировой войны: и тех, которые он пилотировал сам, и тех, которые сбивал. Я с восторгом слушал его рассказы о воздушных боях. Помню, как на прощанье он всегда серьезно пожимал мою руку, хотя мне было всего лет пять-шесть. Футмен был единственный, кто оказывал такую честь ребенку.

За жидким чаем, который они пили из треснувших чашек, Футмен сочувственно выслушал рассказ моего отца, методично набивая табак в свою трубку. Молодым людям свойственно попадать в неприятные ситуации, сказал он, в юности я и сам не избежал этого. Футмен признался, что всегда предпочитал иметь своим секретарем молодого человека, которому приходилось спотыкаться в жизни, — с такими легче найти общий язык, чем с благонравными и неискушенными юнцами. Когда Мервин закончил свой рассказ, Футмен предложил ему поговорить с Баттерсби из группы разведки Форин-офиса — они заинтересуются. Он снова набил трубку и провел рукой по своему великолепному лбу.

— А вы не думаете оставить ее? Это было бы недурно. В таких вещах нужно быть реалистом.

Но Мервин не мог быть реалистом, это шло вразрез с его характером. К тому же, подозреваю, в России он успел заразиться русским иррационализмом и максимализмом. Не столько склонностью к внешней драматизации, что, несомненно, очень русская привычка, сколько истинным парением духа, загорающимся лишь тогда, когда с реальностью невозможно смириться. В понимании русских быть реалистичным подразумевало капитуляцию. Для Милы это означало в пятнадцать лет устроиться на швейную фабрику. Для Мервина — стать клерком в местном кооперативе. Оба никогда бы не мирились с тем, что другим представлялось благоразумным и практичным.

Вскоре после разговора с Футменом он получил письмо из Москвы, пришедшее через Италию, где его опустил в ящик один итальянский коммунист, друг моей матери. Это был манифест Милы, одновременно и вызов и крик души. Чего в нем определенно не было, так это именно реалистичности, оттого оно производит такое сильное впечатление, что даже спустя много лет читать его очень тяжело.

«Ты получишь это письмо накануне своего дня рождения, — писала Мила. — Я отправляю его через Италию. Это крик моей любви и предназначен только для тебя». Остальные их письма наверняка перлюстрировались КГБ; и Людмила решила, что это письмо не должен читать никто, кроме Мервина.

Такие письма я никому никогда не писала — здесь каждое слово искреннее и честное. Моя любовь к тебе может показаться патологической. В наше время люди научились довольствоваться малым, полумерами и суррогатами. Они легко забывают свои чувства и легко расстаются друг с другом, изменяют друг другу, легко соглашаются на суррогат вместо любви. Всю мою жизнь я плыла против течения; отчаянно сопротивлялась попыткам навязать мне образ жизни и мысли, которые представлялись мне совершенно неприемлемыми. Я боролась за то, чтобы получить образование и стать культурным человеком, я боролась за свою независимость и теперь борюсь — за любовь.

С раннего детства я вела с жизнью ожесточенный спор. Жизнь говорила мне: «Не учись! Не люби красивые вещи! Люби дешевые! Не верь в любовь! Предавай своих друзей! Не думай! Подчиняйся!» Но я упрямо твердила «Нет!» и прокладывала свой нелегкий путь сквозь глухие дебри. Жизнь была жестокой и мстительной. Она лишила меня любви, доброты, тепла. Но я только сильнее к этому стремилась. Жизнь пыталась убедить меня в том, что счастье недостижимо, но я все равно в него верила, продолжала его ждать и искать, готовая бороться за него, когда найду, и никогда не сдаваться.

Говорят, человека любят только за его достоинства — но я одинаково люблю в тебе и все хорошее, и все плохое. Я не стыжусь твоих недостатков, я лелею их внутри себя как нечто сокровенное, что нельзя показывать другим. Когда кто-то дурно отзывается о тебе, я этого не слышу и не слушаю. Думаю, одна я вижу тебя всего, отсюда мое убеждение, что на всем свете нет человека лучше тебя. Я люблю тебя, как своего ребенка, как часть моего тела; у меня часто появляется ощущение, что это я тебя родила. Мне так хочется баюкать тебя, защищать от опасностей, оберегать от болезней.

Веришь ли ты, мой мальчик, что я готова жизнь за тебя отдать? Я пытаюсь, со своей слабой женской отвагой, помочь тебе не бояться тех людей, хотя они и всемогущие. Действительно, эти черные дни показали мне, как я люблю моего мышонка, как я росла с ним вместе душой и сердцем и какая страшная хирургическая операция произведена надо мной — операция на моем сердце. Теперь моя цель — показать этому мстительному орлу, этому алчному хищнику, что моя любовь сильнее их ненависти!

Мог ли Мервин отказаться от борьбы после такого душераздирающего письма? Как мог человек, став предметом такой огромной любви, веры и надежды, предать свою любимую? «Люби меня, — писала она. — Или я умру».

Для меня все стало иным, чем прежде, — отвечал он. — Но ты возложила на меня тяжелую моральную ответственность, и я не уверен, хватит ли у меня сил. Я не говорю о проблемах с нашей женитьбой — можешь быть уверена, что этот план будет выполнен на 150 %. Нет, я говорю о высоком нравственном примере, который ты подаешь мне, о необходимости моего самосовершенствования. Твои похвалы меня обескураживают. Ты подразумеваешь, что я лучше тебя. На самом же деле как раз мне гораздо чаще приходится учиться у тебя. Именно в тот момент, когда мне было нужно, ты внушила мне абсолютно новый взгляд на жизнь.

Все годы их переписки его русский язык был столь же сдержанным и корректным, насколько ее — неистовым и страстным. Как будто он, вопреки полученному воспитанию, подыскивал слова для выражения слишком высоких и пылких чувств, чтобы втиснуть их в узкие рамки вежливости. Только что приведенное письмо он подписал особенно пышным росчерком — может, это мало что значило, но то была самая экстравагантная подпись из всех, которыми он подписывался прежде.

Мервину удалось позвонить Ленине и передать для Милы, чтобы та в определенный день и час пришла на Центральный телеграф на улице Горького. Мила была чрезвычайно взволнована первым после разлуки разговором с любимым. «Как только я услышала твой голос, во мне вся кровь забурлила, — писала она. — Мне хотелось целовать твой голос!» Из своей коммуналки с любопытными соседями Людмила не могла говорить с Мервином. Поэтому они решили заказывать разговор один раз в две недели, правда, такая связь стоила дорого, и говорить приходилось коротко. Но эти несколько минут разговора в душной будке на Центральном телеграфе стали для Милы спасительным тросом.

Малыш Мервин! Я так о тебе скучаю, мне так хочется целовать твою милую голову, шею, носик, но что мне делать, а, малыш? — писала она вскоре после телефонного разговора. — Как нам преодолеть это препятствие, так незаслуженно нас разлучившее? Так тяжело не видеть любимого, не быть с ним рядом! Иногда во мне расцветают вера и надежда, я хочу быть сильной и смелой, но чаще испытываю такое отчаянье и разочарование, такую ужасную боль в сердце, такую горечь, что силы меня оставляют и сдают нервы, мне хочется кричать во весь голос. Мне до сих пор не верится, что тебя нет рядом. Это так жестоко, так несправедливо! Но кому это доказывать, кто захочет понять нашу боль и совершенную в отношении нас несправедливость? Эта машина, неумолимый джаггернаут[5] истории, не умеет чувствовать и думать, а лишь подминает людей под себя.

Мервин только начинал узнавать, как работает джаггернаут истории. Вопреки всему и невзирая на мудрые советы своего наставника и матери, он еще лелеял безумную надежду одолеть эту злобную силу. Перед Мервином встала дилемма: бороться за нечто высокое и прекрасное и, вероятно, недостижимое — или смириться с банальной серостью. Он выбрал первое. Это решение было моментальной вспышкой огромного мужества, такой яркой, что ее света хватило на всю жизнь.

Ленина тоже продемонстрировала свой нрав скромными, но жизнеутверждающе смелыми поступками. Она написала Мервину, что будет поддерживать их в борьбе за право пожениться.

Мила — мое первое дитя, и я очень люблю ее, особенно теперь, — писала Ленина. — Где бы я ни была, я думаю только о вашем деле. Все мы любим тебя. Ты полноправный член нашей семьи. Конечно, другой на моем месте не любил бы тебя — ведь ты среди бела дня украл частицу моего сердца. Но я хочу, чтобы Мила была счастлива и любима, а поэтому люблю и тебя, как бы трудно иногда ни было с тобой.

Дочь Ленины Надя написала, что ждет Мервина к началу грибного сезона.

В середине августа Мервин сделал очередную попытку передать свою просьбу еще одному советскому деятелю — зятю Хрущева Алексею Аджубею, редактору «Известий», и прилетел в Бонн во время его официального визита. Поскольку поднявшаяся в стокгольмских газетах шумиха помешала Мервину добиться встречи с Хрущевым, он решил приблизиться к Аджубею, не привлекая к себе внимания. Через своего коллегу он связался с Карлой Штерн, известной западногерманской издательницей, которая сообщила ему о передвижениях Аджубея и достала приглашение на частный прием, где ожидается советский гость.

Облачившись в свой лучший костюм, Мервин пробирался сквозь густую толпу гостей, пока не увидел Аджубея в группе германских бизнесменов, обсуждавших проблемы проникновения немецких товаров на советский рынок. Охраны практически не было. Мервин поздоровался с Аджубеем и передал ему письмо. Аджубей слегка смутился, коротко кивнул Мервину и, ничего не сказав, отдал письмо своему помощнику, после чего продолжал разговор с бизнесменами. Мой отец немедленно покинул прием и в тот же вечер вернулся в Лондон, не очень рассчитывая на благоприятные последствия своей встречи.

Единственное, что меня утешает — надеюсь, и тебя тоже, — это понимание и сочувствие всех, кто в курсе нашей грустной истории, — писал он Миле по возвращении, скрыв от нее свою неудачную поездку. — Я уверен, что допущенная в отношении нас несправедливость в конце концов будет устранена. Я предпринимаю всевозможные шаги, чтобы приблизить наше счастье.

Как посоветовал ему Билл Дикин, Мервин позвонил мистеру Баттерсби из МИ-5. Разговор состоялся, но не принес никаких результатов. Правда, Баттерсби сказал, что у его московского коллеги Сьюэлла не нашлось никаких доказательств сотрудничества невесты Мервина с КГБ; было лишь «предположение». На этом британские спецслужбы сочли вопрос закрытым.

Через несколько недель, в начале сентября, МИ-5 направила своего офицера в Оксфорд для личной беседы с Мервином. Маккол был плотным человеком средних лет, очень осмотрительным, с простоватыми манерами военного служаки. Он пригласил Мервина пообедать в «Медведе» в Вудстоке и просил повторить его рассказ, чтобы убедиться, что не было упущено ничего важного. Маккол называл Алексея и Александра Соколова «ваши друзья» и «эта парочка».

— Нам понравилась одна фраза в вашем отчете: «используя для вербовки обстановку дружбы», — сказал Маккол моему отцу. — Мы даже вставили ее в один из наших докладов.

Он не стал пояснять, в какое именно из творений МИ-5 Мервин, сам того не подозревая, внес свой вклад. Через несколько дней Маккол прислал Мервину две фотографии, чтобы тот сказал, знакомы ли ему эти люди. На одном снимке был русский аспирант, который два года назад учился в колледже Св. Антония и не имел никакого отношения к делу Мервина. На другом — человек, которого Мервин вообще никогда не видел. Он вспомнил саркастическое замечание Алексея о некомпетентности МИ-5 и против собственной воли полностью с ним согласился.

К удивлению Мервина, МИ-5 в конце концов добилась успеха. 2 марта 1966 года на станции метро Чарринг-Кросс к нему подошел незнакомец и показал фотографию элегантного молодого человека с красивым скуластым лицом и седой прядью в темной шевелюре. Это был Алексей. Человек из разведки назвал его Сунцовым. Так Мервин узнал фамилию Алексея. В Москве он не решался спросить.

А Миле повсюду виделся Мервин, он возникал перед нею, как призрачная шинель в повести Гоголя. «В театре, — пишет Мила, — увидела твоего земляка с длинной шеей и длинными пальцами, и мне стало так тяжело и грустно, что я ушла со спектакля. Мальчик мой! Где найти силы для столь долгого ожидания!»

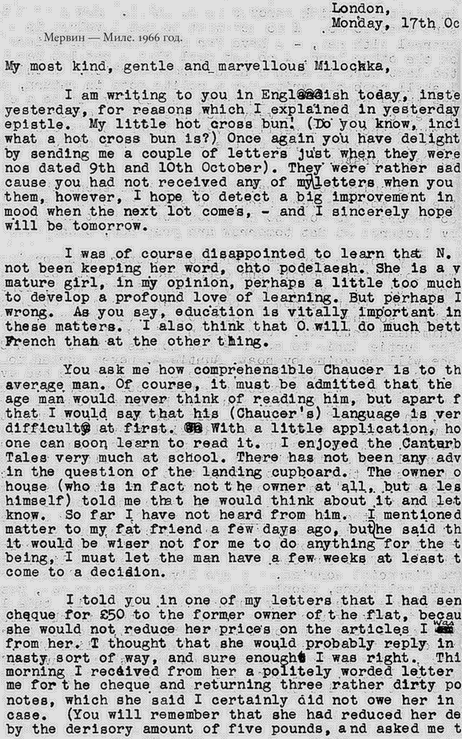

Мервин — Миле. 1966 год.

Постепенно Мила наполняла свою жизнь воображаемым присутствием Мервина. Она украсила одну стену своей маленькой комнаты фотографиями жениха, вечерами отправлялась по Гоголевскому бульвару к метро «Кропоткинская» и подолгу стояла там и смотрела, не появится ли он в потоке выходящих из метро людей.

Если бы я встретила тебя сейчас у метро, мы бы вместе возвращались домой, наслаждаясь теплым летним воздухом. Арбатские переулки казались бы прекрасными, люди добрыми, вечер мягким. А сейчас мне кажется, что люди смотрят на меня с осуждением. Листья на деревьях выглядят сухими и пожелтевшими — при тебе они были молодыми и зелеными. Я с завистью смотрю на женщин, у которых на плече лежит рука мужчины, — писала она.

Она останавливалась у газетной витрины и читала о драках стиляг и рокеров на пляжах в Гастингсе. Потом возвращалась домой, писала очередное письмо и поздно вечером выходила к почтовому ящику на углу Староконюшенного и Арбата, чтобы письмо ушло с утренней почтой. Этот ритуал, которому подчинялась ее жизнь до отъезда из России, успокаивал и отчасти смягчал ее отчаянное состояние.

Утром, как только проснусь, я сразу сажусь писать тебе, мой любимый мальчик… Я представляю, как ты спишь, потом встаешь, принимаешь душ… Давно нет писем… самое тяжкое — это ожидание. Даже если почтальон приносит три письма в день, мне этого мало, а сейчас у нас получился такой перерыв… Никаких известий, и моя жизнь словно замерла, — жаловалась она.

В конце лета Мервин работал с Александром Керенским, блестящим адвокатом, который с июля по октябрь 1917 года занимал в России высокий пост главы Временного правительства, свергнутого большевиками. Теперь Керенский был очень старым хрупким маленьким человеком с копной седых волос, в очках с толстыми линзами. Мервин помогал ему распутать клубок событий, в которых Керенский играл руководящую роль. Мервин рассказал Керенскому о себе. Старик от души ему посочувствовал, но для него Россия была далекой и враждебной страной, которую он навсегда покинул полвека назад. Они разговаривали о Революции и о безжалостных людях, которых она привела к власти.

«Распутин? О да, он был очень, очень сильным! — вспоминал Керенский. — Ленин! Мне следовало арестовать его, когда я еще мог это сделать». Мервин кивал, искренне с ним соглашаясь.

Отец решил обратиться к сочувствующим членам парламента и сановникам, которые могли бы помочь в его борьбе. Профессор Леонард Шапиро из Лондонской школы экономики дал ему список имен и адресов, и Мервин затеял активную переписку, которая постепенно заполнила собой три ящика его письменного стола. Он писал Бертрану Расселу, философу, которого русские уважали за его антиядерные выступления; Селвину Ллойду, бывшему министру иностранных дел от партии консерваторов, который «ладил» со своим советским партнером Андреем Громыко; сэру Исайе Берлину родом из Риги, философу из колледжа Всех Святых; Джорджу Вудкоку, секретарю конгресса тред-юнионов и известному путешественнику. Все они выразили ему свое сочувствие, но помощи не предложили.

Теперь большую часть времени Мервин писал и рассылал письма, вел переговоры по телефону, наносил визиты и совсем забросил свою научную работу. Он посетил личного секретаря советского посла Александра Солдатова, но, к своему разочарованию, кроме любезных банальностей, не услышал ничего дельного. Отец упрямо заполнял заявления о выдаче визы, и Советы столь же упорно отказывали ему.

В глубине души Мервин не очень рассчитывал на получение визы. Но Мила почему-то твердо верила, что ее обращения за выездной визой, которая обычно предоставлялась только самым политически благонадежным советским гражданам, увенчаются успехом. 18 августа ей сообщили, что в визе отказано на «высшем уровне», и она очень расстроилась. Она писала:

Последние два месяца благодаря поддержке друзей и родственников я жила надеждой, что мои страдания закончатся, но вчера поняла, что она тщетна, — писала она, заливая письмо слезами. — Всю ночь я бродила по душной комнате, не в силах уснуть, и сегодня все еще рыдаю, как будто у меня перед глазами лежит вырванный кусок моего сердца. Я опять впала в глубокое отчаянье. Прошу тебя, милый, не оставляй меня, — я на грани гибели.

Я сижу взаперти дома, как птица в клетке, плохо сплю от любви и боли, но я обязана жить, все выносить и ждать. Мне кажется, еще минута ожидания, и у меня разорвется сердце, кровь хлынет из горла. С тобой я готова вынести любые муки, но одной невероятно тяжело… Кто-то веселится: для них нет ничего приятнее, чем видеть истекающую кровью душу, которую они разорвали своими когтями. Они считают, что спасли меня от геенны огненной. Они думают, что ты воплощение дьявола, а сами они святые. Продолжай стучаться в двери рая, прислушайся, и ты услышишь мой зовущий тебя голос. И хотя страж не пропускает тебя, не давай ему покоя.

Через несколько дней настроение немного улучшилось. Мила извинялась за свои предыдущие отчаянные письма.

Если бы ты знал, что твои письма для меня — глоток воздуха. Пожалуйста, Мервуся, никогда не говори мне, что ты отказываешься биться головой о стену. Не отступай! Стена поддается не сразу. Я не хочу слышать, что ты потерял надежду; верь в свои силы — это зависит только от тебя самого.

Лето в Москве закончилось. Мила собрала картошку и огурцы, которые сажала вместе с Мервином. Наступил сезон ягод, и Мила с племянницами целыми днями пропадали в лесу, возвращаясь с полными корзинками черники и малины. Саша собирал фрукты, а Мила с Лениной наварили из них варенья, и Мила несколько банок забрала с собой в Москву, мечтая угостить Мервина, когда он возвратится.

Пожалуйста, расскажи мне подробно о своей жизни, о маленькой конюшне в центре города, — писала Мила Мервину, немного придя в себя после жизни на даче. — Все эти подробности очень важны для меня. Я вижу в них жизнь моего дорогого мальчика. — В конце письма Мила нарисовала рубашку, которую шила. — Вот тебе маленький забавный стишок, — писала она через день. — Мервуся — счастье, Мервуся — радость, для Милы — сладость… Тепло ли в твоей комнате, теплое ли у тебя одеяло? Приходят ли демоны искушать тебя?

Почтовые работники требуют 7,5 % прибавки к зарплате, а государство предлагает 4,5 %, и пока они не договорятся, мы с тобой будем страдать от тоски, — отвечал Мервин. — Думаю, правительство занимает неправильную позицию, но не могу об этом говорить. Последние пару ночей очень плохо спал, часто вижу тебя во сне. Стараюсь здесь не переедать. Купил себе новые шлепанцы, венгерские, начал играть в сквош. Не грусти, дорогая Милочка, в конце концов все закончится хорошо. Обнимаю тебя. М.

Рано или поздно скандальная любовная связь Милы с иностранцем, изгнанным из Советского Союза, должна была отразиться на ее положении в Институте марксизма-ленинизма. Она знала, что за ее спиной не умолкают сплетни. Некоторые из коллег ей явно сочувствовали; но большинство, проходя мимо, поглядывало на нее с неодобрением. Мила старалась реже выходить в коридор, с головой ушла в работу, но обнаружила, — как она пишет, — «что от переживаний сильно поглупела, и это ужасно беспокоит».

Удар был нанесен после внеочередного заседания парткома, состоящего из непреклонных фанатиков.

На этой неделе был сплошной кошмар, нервотрепка и слезы, — сообщала Мила. — На работе настоящий скандал. Несколько дней назад провели партийное собрание. У меня потребовали отчета о «моем деле». Все жаждали крови и возмущались. Почему мы раньше ничего не знали? Почему вы не рассказали нам обо всем? (Все это в стиле секретаря парткома.) Нужно узнать все подробно в органах (государственной безопасности). Если правительство приняло решение выслать его, значит, он того заслужил. Она должна быть наказана! Она поставила личные интересы выше общественных! Она стала жертвой антисоветской пропаганды!

Несколько отважных коллег Милы пытались защитить ее, просили для нее снисхождения, убеждали, что любовь к иностранцу вовсе не означает, что она враг народа. Но большинство не решилось выступить в ее защиту, «умные отмалчивались, подлецы орали во все горло». Это лицемерное судилище было худшим способом подавления личности, превосходным орудием воспитания покорного властям советского общества. И не только общества: одно дело бросить вызов властям, но мало кто способен выстоять, когда тебя осуждают те, кого знаешь и кому доверяешь.

На собрании Мила удержалась от слез, чтобы ее «судьи» не чувствовали себя триумфаторами, но все это сильно ее потрясло. При всей своей независимости, она была членом советского общества, и ее — дочь коммуниста — вырастило государство. До сих пор она никогда не вступала в открытую конфронтацию с коллективом. Кроме того, она отлично понимала, что клеймо мятежницы будет преследовать ее всю жизнь.

Думаю, если даже я уйду с этой работы, они сразу позвонят моему новому руководству, или кто-то донесет на меня, как это бывало прежде, и меня уволят и оттуда, — писала Мила. — Но все равно нужно уходить. Обстановка здесь ужасная, все сплетничают, заводят со мной «воспитательные» разговоры, такие, что доведут до сердечного приступа.

Несмотря на публичное осуждение, директор института сочувствовал Миле и устроил перевод в Фундаментальную библиотеку общественных наук (ФБОН) на такую же должность и с таким же окладом, — там ей предстояло переводить статьи из французских научных журналов. К радости Милы, ее новые коллеги оказались людьми молодыми и независимыми. Библиотека, по существу, была «логовом инакомыслия… а я оказалась той щукой, что бросили в реку», — вспоминала Мила. С молчаливого разрешения директора стены комнаты, где она работала, какой-то остряк изрисовал карикатурами на различных исторических деятелей. Сотрудники развлекались еще и тем, что делали комические фотографии: на одной она и Эрик Жук пародируют знаменитую скульптуру Мухиной — рабочий с молотом и колхозница с серпом, — олицетворяющую советскую молодежь 30-х годов. На другой, встав в ряд и псевдотрагически опустив головы, подражают роденовской скульптуре «Граждане города Кале». Либеральная атмосфера библиотеки допускала жаркие споры, например о том, рухнет ли советская власть еще при их жизни. Мила доказывала, что рухнет; профессор Фейгина, специалист по эпохе Петра I, утверждала, что она продержится еще очень и очень долго. «Русская свинья на одном боку триста лет лежала, — весело шутила Софья Ароновна. — Сейчас она перевернулась на другой бок и пролежит еще триста».

Людмила за рабочим столом в Библиотеке общественных наук после увольнения из Института марксизма-ленинизма.

Девятнадцатого октября 1964 года Мила с тремя новыми подругами ходила встречать космонавтов Владимира Комарова, Константина Феоктистова и Бориса Егорова. Они отправились в космос при Никите Хрущеве, а когда вернулись на Землю, он уже был тихо смещен со своего поста — в результате заговора членов Политбюро на его месте оказался Леонид Брежнев. Для советского народа смена высшего руководителя прошла почти незаметно, но для моих родителей более жесткая политическая линия Брежнева не сулила ничего хорошего. Мила с подругами восторженно махали космонавтам, которые под легким морозцем проезжали в открытой машине по улице Горького. Потом девушки зашли в многолюдное кафе, где проговорили до самого вечера. Однако ни новая работа, ни поддержка друзей не смягчали горечь разлуки с любимым.

Я отчаянно надеюсь, что наша любовь не умрет; я так хочу быть с тобой, что, кажется, если бы мне пришлось выбирать, я бы предпочла умереть, чем никогда тебя не увидеть. Честное слово! — писала Мила в один из осенних вечеров. — Я тоскую по тебе, ужасно страдаю. Никого и ничего не хочу ни видеть, ни слышать. Мне хочется кричать на весь мир от любви, от отчаянья, от такой жестокой и несправедливой судьбы!

Когда я читал письма моих родителей, сидя у огня на даче вместе с моей будущей женой, я испытал удивительное чувство. Ксения устроилась на диване и читала их вслух, с трудом разбирая беглый почерк, а я расположился на полу и делал заметки, не в силах избавиться от жуткого ощущения, словно оба они умерли и я их потерял. Их голоса, повествующие о событиях личной жизни и страданиях каждого, звучали из такой дали, будто я извлекал на свет давно пережитые факты. Во всем, что они говорили и чего недоговаривали, чувствовалась огромная сила, и я никак не мог стряхнуть с себя это наваждение, даже когда звонил маме и слышал ее голос. Мы с ней говорили о будничных делах, но я не мог заставить себя признаться, что я чувствую и как переполнен восхищением и любовью. И глубокой грустью, ведь я знал — родители мои воссоединились, но их тайная надежда на то, что огромным самопожертвованием и борьбой во имя любви они смогут компенсировать свое несчастливое детство, в конце концов не осуществилась.

Мне хочется говорить тебе о своих чувствах, о своей глубокой, теплой, безграничной и бесконечно грустной любви к тебе, — писала моя мать. — Мои письма кажутся сухими, потому что невозможно выразить словами то, что со мной происходит, — одновременно что-то прекрасное и ужасное. Это чувство светлое и чудесное, но обжигающее болью.

Зима обрушилась на Москву, а чуть позднее и не так резко — на Оксфорд. Мервин продолжал писать всем, кто мог бы ему помочь. Однако становилось ясно, что быстрого решения проблемы ожидать нельзя. Они с Милой по-прежнему каждые две недели по 10 минут говорили по телефону, что было довольно разорительно, хотя и условились оплачивать разговоры по очереди. За каждый международный звонок Мила выкладывала 15 рублей 70 копеек при стоимости минуты 1 рубль 40 копеек — весьма солидный расход при ее зарплате восемьдесят рублей в месяц. Но для нее эти телефонные «свидания» с Мервином стали жизненно необходимыми. Она готовилась к ним так тщательно, как будто он действительно ждал ее на Центральном телеграфе, а до нее доносился лишь его далекий голос и потрескивания телефонной линии. Мила никогда не надевала туфли, которые не нравились Мервину, просила Надю завить ей волосы, надевала новый плащ и брала новую сумочку. Когда я размышляю об их переписке, именно этот образ мамы ярче всего встает передо мной: невысокая прихрамывающая женщина в своем самом красивом наряде, с тщательно уложенными волосами идет к остановке троллейбуса на Гоголевском бульваре, радуясь предстоящему свиданию с самым красивым и любимым человеком на свете.

Не переставая хлопотать о разрешении на брак с Милой, Мервин заканчивал работу над своей первой книгой, посвященной социологии советской молодежи. Писал он с 1958 года с перерывами, и теперь перед ним лежала верстка, оставалось внести последние исправления. Мервин надеялся, что благодаря этой публикации сделает академическую карьеру и станет постоянным членом ученого совета колледжа, к чему он стремился всю свою взрослую жизнь. Но теперь, когда борьба за Милу превратилась в войну на изнурение, он забеспокоился. А что, если эта книга, при всей безобидности материала, оскорбит Советы и помешает его усилиям вызволить Милу?

После нескольких недель тяжких раздумий он решил не рисковать, позвонил издателю «Оксфорд Юниверсити Пресс» и попросил исключить книгу из плана. Это вызвало в прессе и в колледже Св. Антония настоящий шок, все сочли его поступок невероятной жертвой. Да и сам Мервин не мог не сознавать, что наносит своей научной карьере непоправимый вред. «С одной стороны, это хорошо, — писал он Миле о своем решении. — Но потрачено столько сил, столько нервной энергии, и все напрасно…» Теперь, когда я заканчиваю свою собственную книгу, над которой работал целых пять лет, жертвенный поступок отца кажется мне невообразимо тяжелым. Ему долго еще не верилось, что он сделал это сам.

Двадцать шестого апреля 1965 года КГБ арестовал Джералда Брука, молодого лектора, которого Мервин знал еще по МГУ, когда они оба приехали туда по студенческому обмену. Его забрали на московской квартире агента Народно-трудового союза, или НТС, злополучной антисоветской организации, которую финансировало ЦРУ. Как выяснилось позже, работа этой организации фактически была сорвана, так как в нее проникло почти столько же советских информаторов, сколько было собственных агентов. Брука взяли с поличным на конспиративной квартире, куда он явился с пропагандистскими листовками для передачи агитаторам, но тех арестовали несколько дней назад, и Брук буквально оказался в руках у поджидавших его сотрудников КГБ.

Когда-то, еще в Оксфорде, НТС пытался завербовать и Мервина. Старый русский эмигрант Георгий Миллер уговаривал Мервина перевезти пачку листовок связному в Москве. Отец благоразумно отказался; и тогда Миллеру удалось договориться с Бруком. Вот от чего уберег меня Господь, подумал Мервин, прочитав об аресте Брука.

Брука судили за антисоветскую деятельность и приговорили к пяти годам лишения свободы. Советская пресса воспользовалась этим случаем и развернула антизападную кампанию. Во время суда над Бруком в антисоветской деятельности был обвинен и Мартин Дьюхерст, бывший посольский коллега Мервина, а также Питер Редуэй, еще один знакомый Мервина, также выдворенный из Советского Союза. К счастью, имя Мервина не упоминалось ни на суде, ни в газетах по причинам, оставшимся ему неизвестными.

Вскоре появились слухи, что советское руководство хочет предложить обмен арестованного в Москве Брука на супругов Крогер, Питера и Хелен, американских коммунистов, которые были советскими шпионами. В 1940-х годах они в качестве курьеров обслуживали шпионскую сеть вокруг Манхэттенского проекта в США, а позднее выполняли в Соединенном королевстве менее значительные задания советской разведки. В Англии Крогеров осудили на двадцать лет за шпионаж, когда было установлено, что они руководили шпионской сетью в Портленде, где проходили испытания британских ядерных подлодок. Скромное курьерское задание аспиранта Брука никак не соответствовало тому вреду, который нанесли британской военной науке Крогеры, и Мервин, как и многие другие, заподозрил, что тот оказался пешкой в крупной игре. В интервью, которое в 1990-м Крогеры дали Би-би-си, они сами это подтвердили. Брука арестовали специально, как разменную карту, чтобы использовать для возвращения Крогеров, на чем настаивал их лондонский шеф от КГБ Конон Моло?дый, известный также под именем Гордон Лонсдейл, — он избежал ареста и скрылся на родине, когда шпионская сеть была свернута, после чего посвятил себя освобождению своих прежних агентов.

Мервину пришла в голову мысль включить Милу в какой-нибудь из шпионских обменов.

Повсюду говорят об обмене Брука на Крогеров, — писал Мервин Фредерику Камберу, бизнесмену, имеющему хорошие деловые отношения с Советским посольством, — то есть двоих К. на одного Б. Лично я могу привести множество доводов для того, чтобы включить в этот обмен и Милу. Советы воспримут это как незначительную уступку, так как любой ценой хотят вызволить Крогеров. Долгие месяцы разлуки тяжело сказываются на нас обоих, и дня не проходит, чтобы я часами не обдумывал эту сложную проблему. Вся наша жизнь заключается в переписке. У меня уже 430 писем от Милы, и сам я отправил ей около того, не говоря уже о почтовых открытках.

Проблеск надежды угас после того, как британское правительство заявило, что не одобряет идею подобного обмена: кабинет министров решительно отказался идти на уступки советскому шантажу.

Тем временем Мила приступила к изучению английского языка по грампластинкам. Она по многу раз повторяла простенькие короткие рассказы про Нору и Гарри и их пропавшую собаку, которую мясник возвратил им вместе со счетом за съеденные ею сосиски. Несколько писем Мервина по ошибке бросили в почтовый ящик ее соседки Евдокии, и Миле пришлось извлекать их с помощью ножниц и вязальной спицы. Испугавшись, что соседка скрывала от нее письма Мервина, Мила попросила его прислать список своих писем. «Они точат на меня зуб», — тревожилась Мила. Она плохо спала, видела во сне кошмары, ее преследовали тяжелые детские воспоминания.

Вчера мне приснился страшный сон. Я кричала и плакала, так что сестра решила, что я заболела. Сон был настолько реальным, что я не могу поверить, что все это только приснилось. Так что сейчас все заснули, а я продолжаю плакать. Сестра говорит, что сны очень дурной знак. Мне кажется, я родилась для этого несчастья… такая сильная боль, такая изощренная пытка. Все мои мысли и чувства отданы нашей любви. Для меня нет отступления.

Форин-офис уже не старался скрыть свое недовольство, вызванное назойливыми обращениями Мервина. Говард Смит, глава Северного департамента, который занимался Россией, рассматривал Мервина в лучшем случае как надоедливого бездельника и отвечал на его звонки раздраженно, а порой даже грубо.

Дело доктора Мэтьюза — одно из тех… которое мы очень хорошо знаем, — писал Майкл Стюарт, министр иностранных дел, члену парламента Лори Павитту, обратившемуся к нему по просьбе Мервина. — Ему неоднократно приводились и письменно и в личных беседах с сотрудниками Форин-офиса одни и те же объяснения, почему мы не считаем себя вправе принять его дело к официальному рассмотрению. Имея в виду прошлую историю дела, мы действительно не можем рассчитывать на благоприятный результат в случае вмешательства государственных органов.

Отношения Мервина с Форин-офисом окончательно расстроились после обеда в колледже Св. Антония, на который был приглашен Говард Смит. Мервин через Фреда, стюарда колледжа, попросил его о встрече. Когда Смит появился в дверях, Мервин потерял над собой контроль и, как он позже вспоминал, «весьма резко высказал ему все, что он думает».

«Смит вернулся в общую гостиную просто потрясенный, — позднее сказал Мервину его друг Гарри Уиллетс. — Смит во всеуслышание рассказал, что когда он появился у тебя в комнате, ты, развалившись в кресле, назвал его дерьмом. Он даже сигару изо рта выронил». Мервин говорит, что назвал его просто пердуном. Возможно, он оскорбил его дважды.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Мила, чтобы этого больше не было!.

Мила, чтобы этого больше не было!. Милочка Давидович, Людмила Давидович, Людмила Наумовна… Ее любили композиторы и артисты, художники и поэты, несметные тысячи поклонников эстрады.В двадцатые, тридцатые и сороковые годы романсы и песни на слова Людмилы Давидович, такие,

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ

Глава четвертая «БИРОНОВЩИНА»: ГЛАВА БЕЗ ГЕРОЯ Хотя трепетал весь двор, хотя не было ни единого вельможи, который бы от злобы Бирона не ждал себе несчастия, но народ был порядочно управляем. Не был отягощен налогами, законы издавались ясны, а исполнялись в точности. М. М.

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера

ГЛАВА 15 Наша негласная помолвка. Моя глава в книге Мутера Приблизительно через месяц после нашего воссоединения Атя решительно объявила сестрам, все еще мечтавшим увидеть ее замужем за таким завидным женихом, каким представлялся им господин Сергеев, что она безусловно и

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая

Глава шестнадцатая Глава, к предыдущим как будто никакого отношения не имеющая Я буду не прав, если в книге, названной «Моя профессия», совсем ничего не скажу о целом разделе работы, который нельзя исключить из моей жизни. Работы, возникшей неожиданно, буквально

Глава 7 Мила

Глава 7 Мила Мы рождены, чтоб сказку сделать былью, Преодолеть пространство и простор. Нам Сталин дал стальные руки-крылья, А вместо сердца — пламенный мотор. Марш авиаторов. 1937 год Мила быстро набирала вес, однако нога ее оставалась изуродованной туберкулезом. В

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр

Глава 14 Последняя глава, или Большевицкий театр Обстоятельства последнего месяца жизни барона Унгерна известны нам исключительно по советским источникам: протоколы допросов («опросные листы») «военнопленного Унгерна», отчеты и рапорты, составленные по материалам этих

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА

Глава сорок первая ТУМАННОСТЬ АНДРОМЕДЫ: ВОССТАНОВЛЕННАЯ ГЛАВА Адриан, старший из братьев Горбовых, появляется в самом начале романа, в первой главе, и о нем рассказывается в заключительных главах. Первую главу мы приведем целиком, поскольку это единственная

Глава 24. Новая глава в моей биографии.

Глава 24. Новая глава в моей биографии. Наступил апрель 1899 года, и я себя снова стал чувствовать очень плохо. Это все еще сказывались результаты моей чрезмерной работы, когда я писал свою книгу. Доктор нашел, что я нуждаюсь в продолжительном отдыхе, и посоветовал мне

Злата Прага и ее дочь Мила Мелланова

Злата Прага и ее дочь Мила Мелланова В 30-х годах печень стала жить совершенно отдельной от меня жизнью. Она не только забыла, что вложена в меня для того, чтобы мне служить, но стала мне себя противопоставлять, срывать очень многие мои планы. В конце концов она превратилась

Мила Анина Мемуары ребенка войны

Мила Анина Мемуары ребенка войны Клянусь! Говорить правду, только правду, ничего кроме правды! Постарайся помнить, как нас распяли без Креста и Голгофы. Но стал тем жертвенным Крестом наш город, и поставили его на Голгофе войны и блокады. * * * 1950 г. Район Ленинграда, где

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском)

Глава 10. ОТЩЕПЕНСТВО – 1969 (Первая глава о Бродском) Вопрос о том, почему у нас не печатают стихов ИБ – это во прос не об ИБ, но о русской культуре, о ее уровне. То, что его не печатают, – трагедия не его, не только его, но и читателя – не в том смысле, что тот не прочтет еще

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая

Глава 30. УТЕШЕНИЕ В СЛЕЗАХ Глава последняя, прощальная, прощающая и жалостливая Я воображаю, что я скоро умру: мне иногда кажется, что все вокруг меня со мною прощается. Тургенев Вникнем во все это хорошенько, и вместо негодования сердце наше исполнится искренним