Глава восьмая Представление наше кончается

Глава восьмая

Представление наше кончается

1

В пятом номере “Чижа” за 1941 год было напечатано стихотворение Хармса “Цирк Принтипрам”, одно из тех детских стихотворений, которое неотделимы от его “взрослой” лирики, причем в самых вершинных ее проявлениях. Как будто ничего особенного не сказано в этом стихотворении, перекликающемся и с “Цирком Шардам”, и с давним “Цирком” Заболоцкого (1928). Но какими-то зловещими предчувствиями веет от последних строк:

…Две свиньи

Спляшут польку.

Клоун Петька

Ударит клоуна Кольку.

Клоун Колька

Ударит клоуна Петьку.

Ученый попугай

Съест моченую

Редьку.

Четыре тигра

Подерутся с четырьмя львами.

Выйдет Иван Кузьмич

С пятью головами.

Силач Хохлов

Поднимет зубами слона.

Потухнут лампы,

Вспыхнет луна.

Загорятся под куполом

Электрические звезды.

Ученые ласточки

Совьют золотые гнезда.

Грянет музыка

И цирк закачается…

На этом, друзья,

Представление

наше

КОНЧАЕТСЯ.

Уже весной Хармса томили мрачные мысли о надвигающемся кошмаре. Наталье Гернет он говорил: “Уезжайте! Будет война, Ленинград ждет участь Ковентри”. Английский город Ковентри, центр военной промышленности, подвергся страшному налету авиации 14 ноября 1940 года. Погибло около пятисот человек… Знал бы Хармс, насколько ужаснее предстоящая участь Ленинграда!

И вот война началась.

Кажется, в день ее начала Хармс был в Москве. Об этом свидетельствуют воспоминания Павла Зальцмана. Он встретился с Даниилом Ивановичем и Мариной Владимировной у Татьяны Глебовой в последних числах июня.

…Ещё не было тревог, но, хорошо зная о судьбе Амстердама, мы представляли себе все, что было бы возможно. Он говорил, что ожидал и знал о дне начала войны и что условился с женой о том, что по известному его телеграфному слову она должна выехать в Москву. Что-то изменило их планы, и он, не желая расставаться с ней, приехал в Ленинград. Уходя, он определил свои ожидания: это было то, что преследовало всех: “Мы будем уползать без ног, держась за горящие стены”. Кто-то из нас, может быть, жена его, а может, и я, смеясь, заметил, что достаточно лишиться ног для того, чтоб было плохо ползти, хватаясь и за целые стены. Или сгореть с неотрезанными ногами. Когда мы пожимали друг другу руки, он сказал: “Может быть, даст Бог, мы и увидимся”. Я внимательно слушал все эти подтверждения общих мыслей и моих тоже[373].

Справка о “шизофрении” избавляла Хармса от военной службы. Сама мысль о насилии, о казарме была для него мучительна. Боевой храбрости он, как уже отмечалось, был лишен начисто. Некоторые друзья писателя были настроены иначе. Двое из них, Липавский и Дойвбер Левин, добровольцами ушли на фронт, в ополчение, и вскоре погибли.

Леонид Липавский. Последняя фотография.

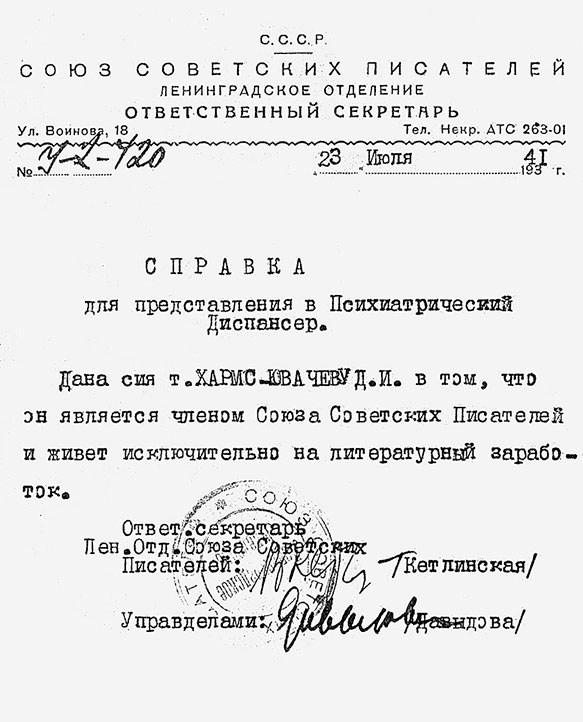

Справка, выданная Д. Хармсу для предоставления в психоневрологический диспансер 23 июля 1941 г. Сохранилась в составе следственного дела Д. Хармса 1941 г.

О Левине Пантелеев вспоминает так:

Еще в 1939 году, когда немцы, перестав играть в прятки, в открытую пошли “завоевывать мир”, он сказал мне (или повторил чьи-то слова):

– Кончено! В мире погасли все фонари.

И все-таки в первые дни войны пошел записываться в ополчение.

Поскольку он был, как все мы, офицером запаса, его отправили в КУКС, то есть на курсы усовершенствования командного состава. Там он учился три или четыре месяца. Потом получил назначение на фронт, который был уже совсем рядом.

Погиб Борис Михайлович в открытом бою – на железнодорожном полотне, в 25 километрах от станции Мга. Первый немец, которого он увидел, погасил для него все фонари, и солнце, и звезды[374].

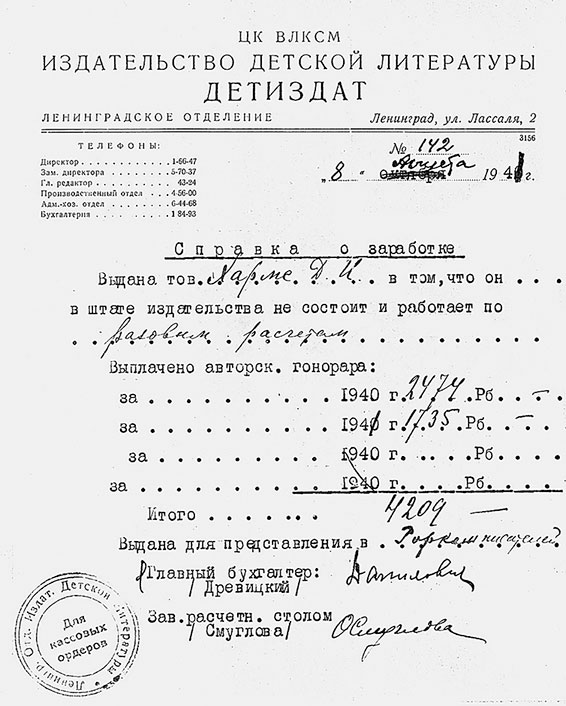

Справка о заработке Д. Хармса в 1940–1941 годах. Сохранилась в составе следственного дела Д. Хармса 1941 г.

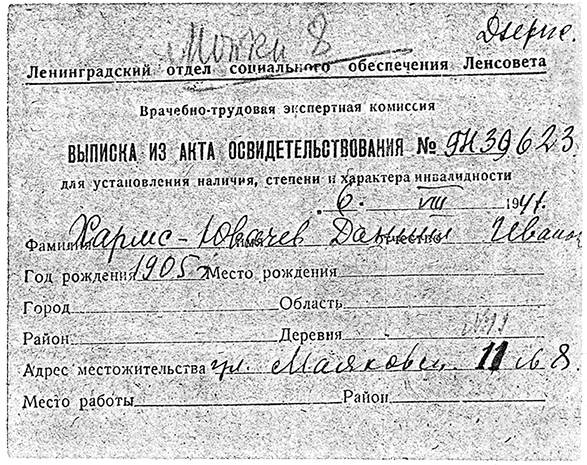

Выписка из освидетельствования Д. Хармса врачебно-трудовой экспертной комиссией, 11 августа 1941 г. Сохранилась в составе следственного дела Д. Хармса 1941 г. Лицевая и оборотная стороны.

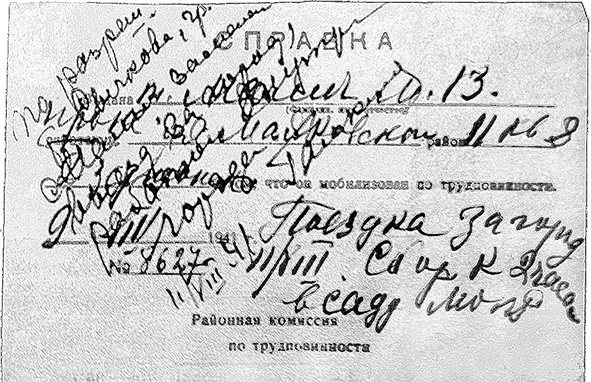

Справка о мобилизации, выданная Марине Малич. “Поездка за город 11/VII. Сбор к 2 часам в саду МОПР”. Резолюция: “По разрешению т. Сычкова, гр. Малич заменить выезд за город работами внутри города. 11/VII-41”.

О Хармсе Пантелеев пишет, что тот был “настроен патриотически”. “Он верил, что немцев разобьют, что именно Ленинград – стойкость его жителей и защитников – решит судьбу войны”. Разговор происходил за несколько дней до ареста Хармса – то есть в середине августа. “Мы пили с ним в тот вечер дешевое красное вино, закусывали белым хлебом (да, был еще белый хлеб)”. Друскин тоже подтверждает, что Хармс верил в победу СССР, но со своеобразной мотивировкой – “немцы увязнут в этом болоте”[375]. Значит ли это, что Пантелеев процитировал слова Хармса неточно (может быть, намеренно неточно – для печати 1960-х годов, с целью помочь реабилитации писателя)? Вполне возможно. И даже более чем вероятно. Но…

Дело в том, что настроения ленинградских интеллигентов (да и вообще ленинградцев) в тот момент менялись очень часто. Достаточно привести цитату из дневника Ольги Берггольц (после краткой отсидки в 1937–1939 годах полностью избавившейся от коммунистического фанатизма своей юности). Речь идет об Ахматовой:

Она сидит в кромешной тьме, даже читать не может, сидит, как в камере смертников… и так хорошо сказала: “Я ненавижу, я ненавижу Гитлера, я ненавижу Сталина, я ненавижу тех, кто кидает бомбы на Ленинград и на Берлин, всех, кто ведет эту войну, позорную, страшную…” О, верно, верно! Единственно правильная агитация была бы – “Братайтесь! Долой Гитлера, Сталина, Черчилля, долой правительства, мы не будем больше воевать, не надо ни Германии, ни России, трудящиеся расселятся, устроятся, не надо ни родин, ни правительств – сами, сами будем жить”… Но закричать “братайтесь” – невозможно. Значит, что же? Надо отбиться от немцев. Надо уничтожить фашизм, надо, чтоб кончилась война, и потом у себя все изменить. Как?[376]

Всего несколько недель спустя обе собеседницы будут писать патриотические стихи об обороне города, и Берггольц именно эти стихи прославят.

Другой, еще более выразительный пример.

Искусствовед и литературовед Лев Раков, по устным воспоминаниям Н.Я. Рыковой (зафиксированным А.А. Тимофеевским), мечтательным голосом говорил ей: “…Немцы долго не задержатся. Потом придут американцы (видимо, было сказано “англичане” – США еще не вступили в войну. – В. Ш.). И мы все будем читать Диккенса. А кто не захочет, не будет читать”. Через месяц Раков, видимо, осознав, что на приход англичан надежды мало, вступил в ополчение, прошел всю войну, а после победы был директором Музея обороны Ленинграда.

Люди разрывались между противоположными чувствами. То, что еще вчера казалось позорной схваткой одинаково отвратительных режимов (дающей некоторую надежду на избавление от обоих), сегодня превращалось в войну с врагом, угрожающим существованию России и русской культуры. Одних вдохновлял внеидеологический патриотизм, других – отвращение к расовым теориям нацизма, третьи просто проникались естественной ненавистью к врагу, под чьими пулями и бомбами они оказались.

Разумеется, не все. Были интеллигенты, видевшие в нацистах желанных освободителей и готовые на сотрудничество с ними. Настроения этих людей хорошо документированы, более того – они оставили след в русской литературе.

Вот, например, стихотворение Бориса Садовского:

Ты вязнешь в трясине, и страшно сознаться,

Что скоро поглотит тебя глубина.

На что опереться и как приподняться,

Когда под ногой ни опоры, ни дна?

Мелькают вдали чьи-то белые крылья:

Быть может, твой друг тебе руку подаст?

Напрасны мечты, безнадежны усилья:

Друг первый изменит и первый предаст.

Крепись! Тебя враг благородный спасает.

С далекого берега сильной рукой

Он верную петлю в болото бросает

И криками будит предсмертный покой[377].

60-летний парализованный Садовской входил в организацию “Престол”, которая ожидала немцев в Москве, чтобы с их помощью реставрировать монархию. На самом деле организация была в провокационных целях создана НКВД, о чем Садовской, разумеется, не знал.

Есть и примечательные “человеческие документы” – например, дневник Лидии Осиповой (Олимпиады Поляковой), жительницы города Пушкин, частично опубликованный в 1954 году в журнале “Грани”, в 2002 году в сборнике “Неизвестная блокада”, а недавно изданный полностью[378].

Между Осиповой и Садовским немало общего. Это люди старой культуры (хотя и разных поколений – Поляковой в начале войны было под сорок, Садовскому – шестьдесят), воспринимающие всю послереволюционную жизнь как чуждую и враждебную, практически никогда не вступавшие с “новыми людьми” в сущностный, неформальный контакт. В дневнике Осиповой есть примечательный эпизод. Уже во время оккупации она общается с бывшими коммунистами-пропагандистами, перешедшими на службу к немцам. Вместо естественного омерзения по отношению к этим приспособленцам и двурушникам, служившим сперва одной деспотии, потом другой (а что представляют собой гитлеровские оккупанты, Осипова поняла очень быстро – что, впрочем, не помешало ей сотрудничать с ними почти до конца войны), она испытывает приятное удивление. Дело в том, что прежде ей вообще не приходилось по душам разговаривать ни с какими “большевиками”.

Очень странно принимать у себя за столом партийцев… И вот я пою чаем своих злейших врагов. Так мы смотрели на всех партийцев в СССР. А среди них, оказывается, много порядочных людей… Не работать на партию, состоя в ней, они, конечно, не могли. Ну, а уйти из партии – это лучше и легче кончить жизнь самоубийством…[379]

Был и иной тип интеллигента, жаждавшего германской оккупации и приветствовавшего ее: “политически мыслящий”, честолюбивый и деятельный человек, в СССР оказавшийся в положении изгоя или маргинала и ищущий социального реванша. Таким, видимо, был Борис Филистинский (Филиппов) – востоковед, инженер и поэт, видный коллаборационист из Новгорода, потом товарищ Поляковой по рижской коллаборационистской газете с парадоксальным названием “За Родину!”, впоследствии – заслуженный исследователь русской литературы из США.

Как проецируется все это на Хармса?

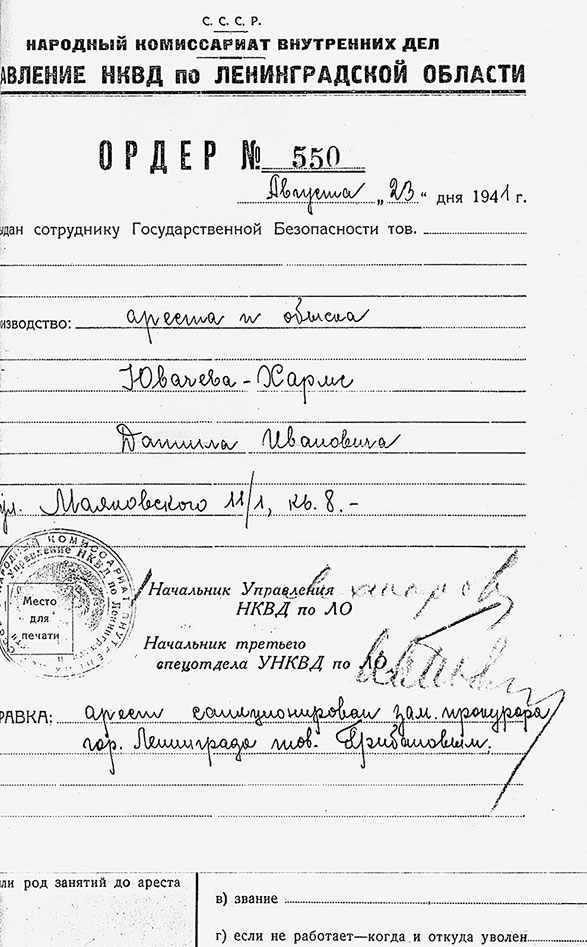

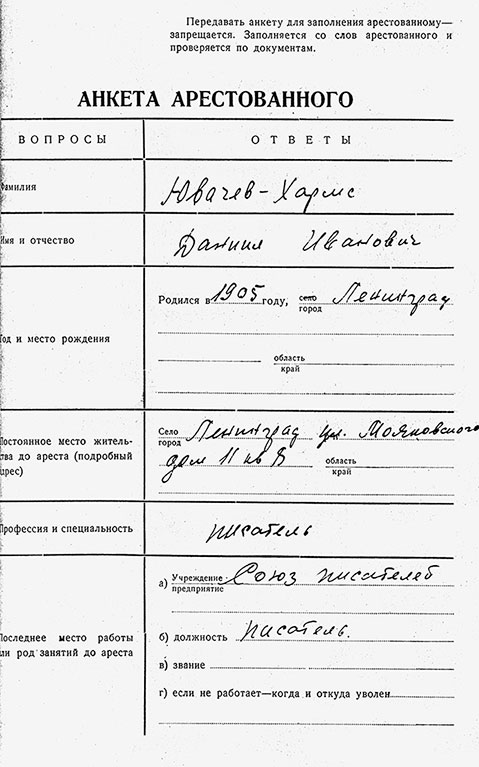

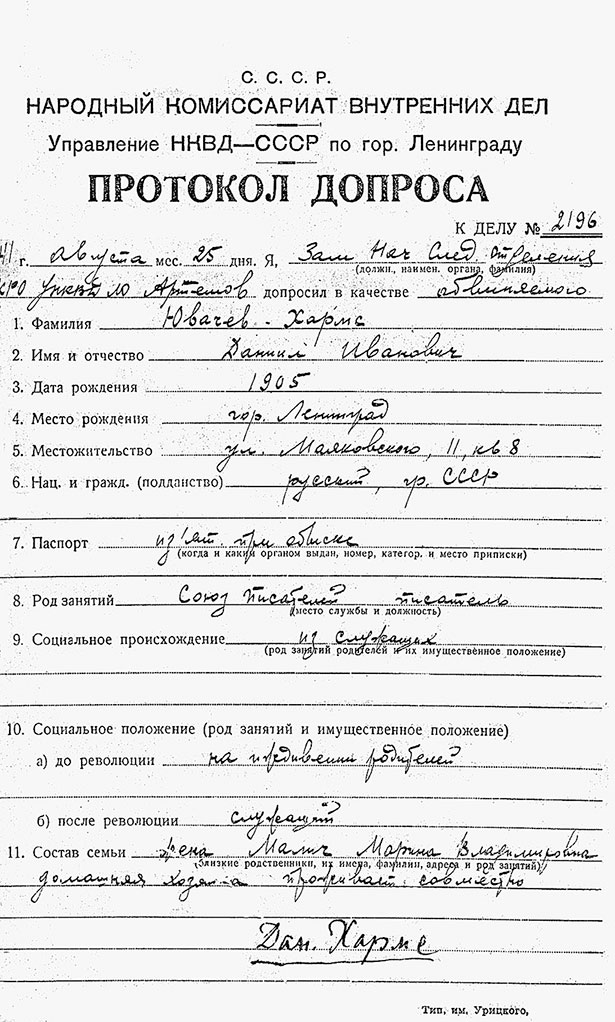

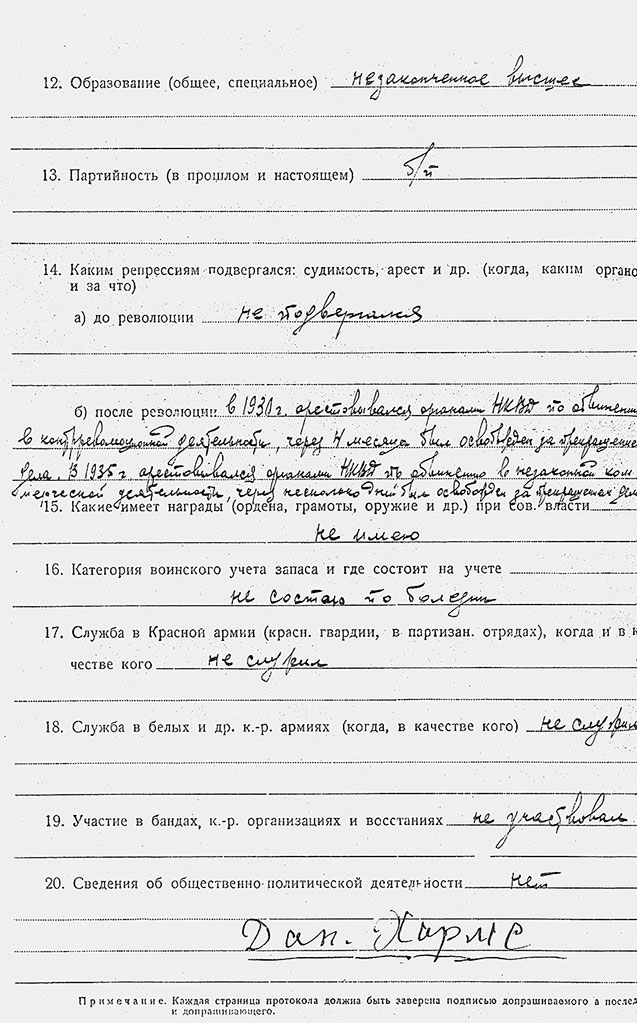

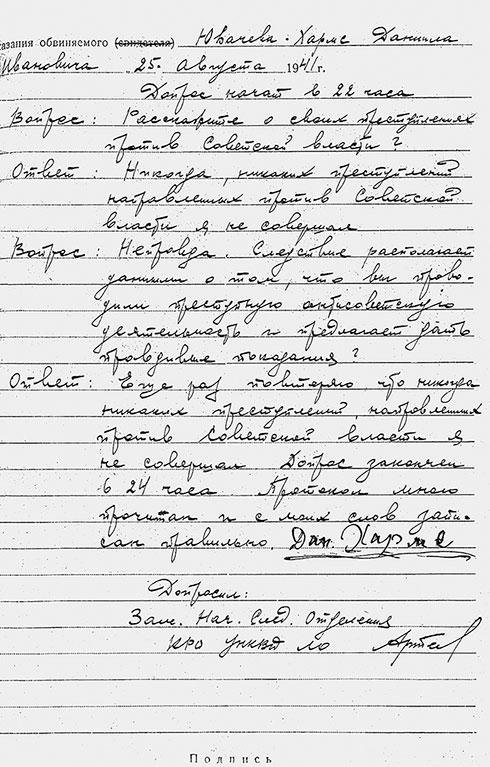

Ордер на арест и обыск Даниила Хармса, 23 августа 1941 г.:

На следующих страницах: анкета арестованного, 23 августа 1941 г., протокол допроса Даниила Хармса, 25 августа 1941 г.:

С одной стороны, ему (в отличие от Ахматовой) был чужд державный пафос во всех его проявлениях. “Из всех народов я больше всего ненавижу русских и японцев. Пусть их пропадают. Мой патриотизм всего-навсего петербургский”[380] – эти слова из “Разговоров”, конечно, не стоит понимать буквально, это – типичное проявление российской импульсивной самоненависти, но любования государственным величием России у Хармса нигде не встретишь. Очевидно, что симпатий к советскому общественному строю у него тоже не было. Во второй половине тридцатых годов такого рода симпатии были имплицированы самым неожиданным людям. Но Даниила Ивановича – это очевидно из всего написанного нами выше – “перековка” совершенно не затронула.

С другой стороны, Хармс не был похож на таких людей, как Садовской и Полякова. Он не испытывал ностальгии по дореволюционной России и скорее иронически к такой ностальгии относился. Чуждый советскому социуму по духу, он был формально до известной степени в него инкорпорирован. Круг его знакомств был очень разнообразен: от “внутреннего эмигранта” Петра Калашникова (которого как раз вполне естественно представить в компании Садовского и Поляковой) до пламенного троцкиста Николая Баскакова. В его ближайшем окружении было много евреев – в данном случае это весьма существенно. Хармс и Введенский были единственными (наряду с их учителем Туфановым) российскими представителями “левого искусства”, не разделявшими левых политических взглядов, но сама принадлежность к миру авангарда (по крайней мере изначальная) до известной степени предопределяла их человеческие симпатии. Наконец, Хармс гораздо лучше, чем затворники вроде Поляковой, должен был знать о порядках в гитлеровской Германии, прежде всего о ситуации со свободой художественного творчества (единственным, что его на самом деле интересовало в общественной жизни). Но и нереализованного социального честолюбия у него не было: представить себе его служащим оккупационной “русской управы” так же невозможно, как и работником советского горисполкома.

Похоже, что главным его чувством в те месяцы был страх – за свою жизнь и жизнь немногочисленных близких, прежде всего жены. Страх без всякого героического пафоса и без всякой надежды на избавление. Именно такое впечатление создается на основе аутентичных свидетельств близких ему людей.

В самом начале войны (а может быть, еще до войны?) Хармс предлагал Марине бежать из города.

Он хотел, чтобы мы совсем пропали, вместе ушли пешком, в лес и там бы жили.

Взяли бы с собой только Библию и русские сказки.

Днем передвигались бы так, чтобы нас не видели. А когда стемнеет, заходили бы в избы и просили, чтобы нам дали поесть, если у хозяев что-то найдется. А в благодарность за еду и приют он будет рассказывать сказки…[381]

Это были какие-то инфантильные фантазии. Но была ли реальная возможность выехать из Ленинграда?

В июле – августе город покинуло около трехсот восьмидесяти тысяч человек. Вывозили прежде всего рабочих тех предприятий, которые решено было перевезти в тыл, детей, больных. Но уезжали и многие “случайные” люди. Эвакуация шла довольно беспорядочно. Можно было попытаться вырваться… Но Даниил и Марина не попытались. Это было просто не в их характере.

Хармсу призыв уже не грозил. Но Марину попытались мобилизовать на рытье окопов.

Даня сказал:

– Нет, ты не пойдешь. С твоими силенками – только окопы рыть!

Я говорю:

– Я не могу не пойти, – меня вытащат из дому. Все равно меня заставят идти.

Он сказал:

– Подожди, – я тебе скажу что-то такое, что тебя рыть окопы не возьмут…

<…>

Он поехал на трамвае на кладбище и провел на могиле отца несколько часов. И видно было, что он там плакал.

Вернулся страшно возбужденный, нервный и сказал:

– Нет, я пока еще не могу, не могу сказать. Не выходит. Я потом скажу тебе…

Прошло несколько дней, и он снова поехал на кладбище.

Он не раз еще ездил на могилу отца, молился там и, возвращаясь домой, повторял мне:

– Подожди еще. Я тебе скажу. Только не сразу. Это спасет тебе жизнь.

Наконец однажды он вернулся с кладбища и сказал:

– Я очень много плакал. Просил у папы помощи. И я скажу тебе. Только ты не должна говорить об этом никому на свете. Поклянись.

Я сказала:

– Клянусь.

– Для тебя, – он сказал, – эти слова не имеют никакого смысла. Но ты их запомни. Завтра ты пойдешь туда, где назначают рыть окопы. Иди спокойно. Я тебе скажу эти два слова, они идут от папы, и он произнес эти два слова: “красный платок”.

Александр Введенский. Харьков, 1941 г. Фотографии из следственного дела.

Марина повторяла про себя эти слова, и действительно произошло чудо – ее освободили:

…Там рев, крики: “Помогите, у меня грудной ребенок, я не могу!..”, “Мне не с кем оставить детей…”

А эти двое, что выдавали повестки, кричали:

– Да замолчите вы все! Невозможно работать!..

Я подошла к столу в тот момент, когда они кричали:

– Всё! всё! Кончено! Кончено! Никаких разговоров!

Я говорю:

– У меня больной муж, я должна находиться дома…

Один другому:

– Дай мне карандаш. У нее больной муж.

А ко всем:

– Всё, всё! Говорю вам: кончено!.. – И мне: – Вот вам, – вам не надо являться, – и подписал мне освобождение.

Я даже не удивилась. Так спокойно это было сказано.

А вокруг неслись мольбы:

– У меня ребенок! Ради бога!

А эти двое:

– Никакого бога! Все, все расходитесь! Разговор окончен! Никаких освобождений![382]

Советское общество было, вопреки своей идеологии, достаточно кастовым, и писатели составляли одну из высших каст – известные, преуспевающие писатели. Никого из них не могли послать рядовым в пехоту; для них существовали сравнительно вольготные и безопасные должности военных корреспондентов. О мобилизации их жен на рытье окопов не могло быть и речи. Но Хармс (несмотря на членство в Союзе писателей) принадлежал к бесправному большинству населения СССР. Как любые представители этого большинства, он и его спутница могли рассчитывать лишь на мелкие хитрости, на удачу – и на чудо.

И вот, можно сказать, что первое из чудес, в ожидании которых жил Хармс годами, случилось. Но это было маленькое чудо. И самого “чудотворца” спасти оно не могло.

Двадцать третьего августа Хармс был арестован. На свободу он уже не вышел.

2

Уже в первые дни войны хармсовская манера одеваться и вести себя привлекала внимание бдительных граждан. По воспоминаниям Малич, “раз-другой бдительные мальчишки принимали его за шпиона и приводили в милицию. Или просто показывали на него милиционеру. Его забирали, но потом отпускали. Он же всегда носил с собой книжку члена Союза писателей, и всё тогда оканчивалось благополучно”[383].

Но тучи вокруг Хармса уже сгущались.

Двадцатого августа оперуполномоченный УНКВД сержант госбезопасности Бурмистров направил по начальству проект постановления на арест “гражданина Ювачева-Хармс, 1905 г. р., проживающего в городе Ленинграде по адресу Надеждинская, д. 11/1 кв. 8, русского, беспартийного”.

На основании имеющихся у него агентурных материалов товарищ Бурмистров пришел к выводу, “что Ювачев-Хармс Д. И. к-р. настроен, распространяет в своем окружении к.-р. клеветнические и пораженческие настроения”[384].

Фотографии Даниила Хармса из следственного дела, 1931 г.

Что же именно говорил Хармс, по показаниям агентов, изложенным Бурмистровым?

Советский Союз проиграл войну в первый же день. Ленинград теперь либо будет осажден или умрет голодной смертью, либо разбомбят, не оставив камень на камне. Тогда же сдастся и Балтфлот, а Москву уже сдадут после этого без боя.

Если же мне дадут мобилизационный листок, я дам в морду командиру, пусть меня расстреляют; но форму я не одену и в советских войсках служить не буду, не желаю быть таким дерьмом. Если меня заставят стрелять из пулемета с чердаков во время уличных боев с немцами, то я буду стрелять не в немцев, а в их из этого же пулемета.

Для меня приятней находиться у немцев в концлагерях, чем жить при советской власти.

Можно ли безоговорочно верить этому документу? Разумеется, нет.

Может ли он служить для нас источником информации? Конечно же да.

Фотографии Даниила Хармса из следственного дела, 1941 г.

В 1941 году дела не фальсифицировались на ровном месте, как в 1937–1938-х. Каждая из фраз, приписанных Хармсу, вероятно, восходит к каким-то действительно сказанным им словам. Но кто и как эти слова передает! Перед нами даже не “агентурные материалы” как таковые, а текст, составленный на их основе следователем. Слова Хармса доходят до нас через третьи уста, и уста пристрастные. Даже если доносчик целенаправленно не лжет (а уверенности в этом, конечно, быть не может), его цель – не передать адекватно смысл чужих слов, со всеми оттенками, в контексте разговора, а вычленить крамолу. Сержант госбезопасности Бурмистров, естественно, стремится донесенные до него крамольные речи упростить и стандартизировать, а может быть, попросту переписывает донос в сокращении и с ошибками, отражающими его образовательный уровень. Если в 1931–1932 годах следователи Коган и Бузников, сами не чуждые литературе люди, допрашивали именно писателя Хармса, интересовались его личностью, взглядами, творчеством, то Бурмистров конечно же вообще не понимал, с кем имеет дело.

Единственный способ верифицировать творение Бурмистрова – подвергнуть сам текст логическому анализу.

Что из приписанного Хармсу мог он сказать и с какой вероятностью?

Первый абзац вопросов не вызывает. Интересно, что именно событиям вокруг Ленинграда Хармс приписывает решающую роль. Это совпадает со свидетельством Пантелеева. При этом прогноз прямо противоположен – но это объяснимо, настроения у людей менялись стремительно. Потрясают слова о том, что Ленинград “умрет голодной смертью” – в августе именно такой ход событий трудно было предвидеть. Может быть, это проявление присущей писателю мистической интуиции – что подтверждает аутентичность передачи хармсовских слов в этой части бурмистровского текста.

Со вторым – гораздо сложнее. Хармсу призыв в армию не грозил, и он это знал. В то же время с июля – августа “в советских войсках” находились его друзья – Липавский, Петров… Насколько в этой ситуации достоверно звучат приписанные ему доносчиком и следователем слова, особенно сакраментальное “не хочу быть таким дерьмом”? Насколько это вообще хармсовский язык? Предположить, что город будут брать штурмом и что жителям раздадут пулеметы, Хармс, конечно, мог. Мог в ярости сказать: “Самих бы их из этого пулемета!” Возникает вопрос: кого “их”? Думается, что все-таки власти, начальство, по чьей вине горожане оказались перед лицом смерти, а не отступающих из города солдат.

Третий абзац – видимо, более или менее искаженная передача реальных хармсовских слов. Понятно, что человек, предполагающий, что ему придется “сидеть у немцев в концлагерях” (заметим, однако, что представления о немецких лагерях в 1941 году у многих были очень далеки от реальности), едва ли видит в них избавителей. Но с чем сравнивает он эти лагеря? Чему он их предпочитает? Ужасам предстоящей осады? Советским лагерям? Или довоенной советской мирной жизни?

Постановление на арест Хармса подписали начальник 1-го управления КРО (“контрреволюционного отдела” – то есть отдела по борьбе с контрреволюцией) УНКВД Ленинградской области Кожемякин и его начальник, начальник КРО УНКВД ЛО Занин.

В тот же день, 20 августа 1941 года, состоялось заседание Военного совета обороны Ленинграда, на котором рассматривались вопросы строительства фортификационных сооружений. Подписано обращение к воинам фронта и тыла: “Бейтесь до последней капли крови, товарищи, удерживайте каждую пядь земли…”

Двадцать второго августа Марина Малич пишет письмо эвакуировавшейся в Пермь Н.Б. Шанько:

Дорогая Наталия Борисовна,

Вы совершенно справедливо меня ругаете, что я не ответила на обе Ваши открытки, но были обстоятельства, которые помешали мне это сделать.

Я около 2-х недель работала на трудработах, но в городе. Уставала отчаянно. У нас все так же, как и при Вас, с той только разницей, что почти все знакомые разъехались, а Даня получил II группу инвалидности. Живем почти впроголодь; меня обещали устроить на завод, но боюсь, что это не удастся.

Вчера уехала Данина сестра, и в квартире пусто и тихо, кроме старухи, кот. наперекор всем продолжает жить.

У меня лично неважно на душе, но все это не напишешь, страшно не хватает Вас. Очень нравится мне Нина Ник., и я часто у нее бываю, вспоминаем Вас.

Видела 2 раза Mme, она выглядит не очень хорошо, думаю, что тоже покинет милый Ленинград. Даня просит поцеловать Вас обоих, я крепко, крепко целую Вас, и передайте больш. привет Антону Ис<ааковичу>[385].

Это письмо, между прочим, проясняет некоторые важные подробности. Например, то, что Малич все же была мобилизована на оборонные работы. Более того, она пыталась устроиться на завод, чтобы получить “рабочие” карточки.

Что в это время делал Хармс? Писатели и художники, сотрудничавшие в Детиздате, находили себе применение и в блокадные дни – они рисовали плакаты, делали к ним подписи и, естественно, получали дополнительный паек, без которого выжить в городе было нельзя. Но Хармс в любом случае не успел бы воспользоваться этими возможностями…

Двадцать третьего августа вокруг Ленинграда сомкнулось очередное звено рокового кольца: части финской армии подошли к Выборгу. Обком и горком издали постановление “О дальнейшем укреплении революционного порядка в Ленинграде и пригородах”. Арест Хармса был предрешен несколькими днями раньше, но так получилось, что арестовали его именно в этот день – в соответствии с этим “революционным порядком” и в порядке укрепления этого порядка.

Как все произошло? Пантелеев пересказывает слухи, которые ходили среди литераторов: “Пришел к нему дворник, попросил выйти за чем-то во двор. А там уже стоял “черный ворон”. Взяли его полуодетого, в одних тапочках на босу ногу…”[386] Малич опровергает это свидетельство – по ее словам, Хармса арестовали дома:

Это была суббота. Часов в десять или одиннадцать утра раздался звонок в квартиру. Мы вздрогнули, потому что мы знали, что это ГПУ, и заранее предчувствовали, что сейчас произойдет что-то ужасное.

И Даня сказал мне:

– Я знаю, что это за мной…

Я говорю:

– Господи! Почему ты так решил?

Он сказал:

– Я знаю.

Мы были в этой нашей комнатушке как в тюрьме, ничего не могли сделать.

Я пошла открывать дверь.

На лестнице стояли три маленьких странных типа.

Они искали его.

Я сказала, кажется:

– Он пошел за хлебом.

Они сказали:

– Хорошо. Мы его подождем.

Я вернулась в комнату, говорю:

– Я не знаю, что делать…

Мы выглянули в окно. Внизу стоял автомобиль. И у нас не было сомнений, что это за ним.

Пришлось открыть дверь. Они сейчас же грубо, страшно грубо ворвались и схватили его. И стали уводить.

Я говорю:

– Берите меня, меня! Меня тоже берите.

Они сказали:

– Ну пусть, пусть она идет.

Он дрожал. Это было совершенно ужасно.

Под конвоем мы спустились по лестнице.

Они пихнули его в машину. Потом затолкнули меня.

Мы оба тряслись. Это был кошмар.

Мы доехали до Большого Дома. Они оставили автомобиль не у самого подъезда, а поодаль от него, чтобы люди не видели, что его ведут. И надо было пройти еще сколько-то шагов. Они крепко-крепко держали Даню, но в то же время делали вид, что он идет сам.

Мы вошли в какую-то приемную. Тут двое его рванули, и я осталась одна…[387]

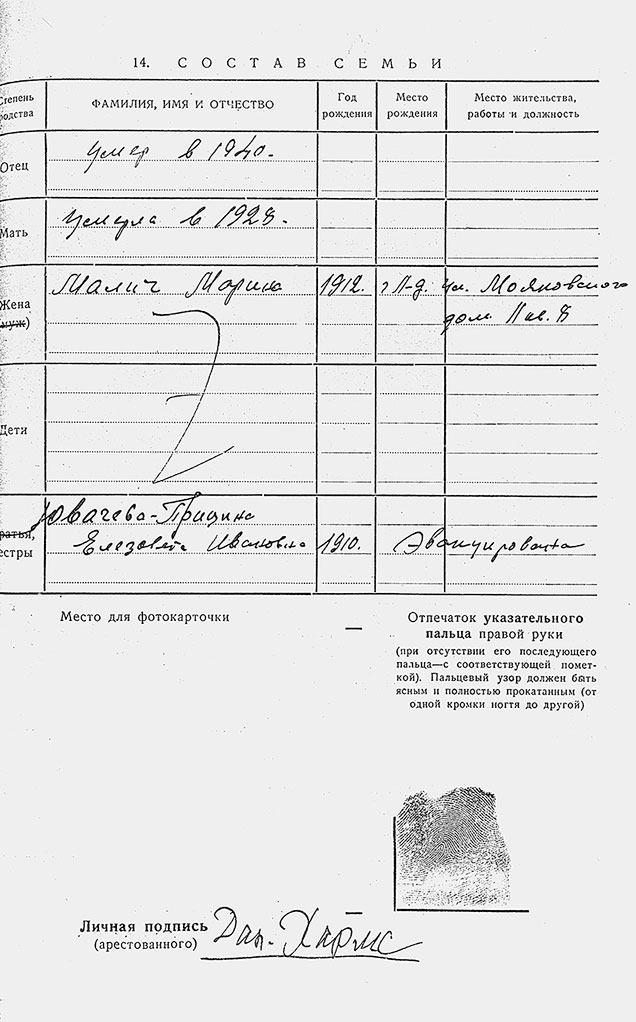

Потом (если верить Малич) машина вернулась на Надеждинскую, и в отсутствие арестованного был проведен обыск. За подписью сотрудников Янюка и Беспашнина, Малич и понятого – дворника (“домработника”) Кильдеева Ибрагима Шакиржановича[388] засвидетельствовано изъятие следующих вещей:

1) Писем в разорванных конвертах 22 шт.

2) Записных книжек с разными записями 5 штук

3) Религиозных разных книг 4 штук.

4) Одна книга на иностранном языке

5) Разная переписка на 3-х листах.

6) Одна фотокарточка[389].

Оригинал протокола находится в деле Хармса в архиве ФСБ; копия была выдана Малич и каким-то невероятным образом (если верить книге Глоцера) была сохранена ею в скитаниях.

Тем временем в НКВД Хармса подвергли личному обыску, в ходе которого было изъято двадцать четыре предмета, среди которых – практически все документы Д.И. Ювачева-Хармса (паспорт, свидетельство об освобождении от воинской обязанности, свидетельство о браке, членский билет Союза писателей и даже анализ из тубдиспансера), некое “заявление на имя Ленсовета”, рукопись “Элегии” Введенского, записная книжка, шесть фотокарточек, пять листов бумаги с разными рисунками, два использованных железнодорожных билета, а также “бумажник старый коленкоровый”, в котором, скорее всего, и находилось все вышеперечисленное. Кроме того, у Хармса при себе обнаружились:

Новый Завет издания 1912 г. с пометками и записями на полях.

Лупа в медной квадратной оправе…

Часы белого металла, открытые, карманные…

Кольцо белого металла…

Кольцо желт. металла…

Три стопки и одна рюмка белого металла…

Порстсигар белого металла…

Мундштук янтарн. с оправой желт. металла…

Две медные и одна дер. иконка…

Брошка формы восьмиугольника с разноцветными камнями и надписью “Святой Иерусалим” (Апок. XXI гл.) 22 апр. 1907 г. СПб. желтого металла, одна.

Два коробка спичек с надписью “Д. Х”…

Иконка (брелок нашейный желтого металла с надписью “Благослови. Даниилу Ювачеву от митрополита Антония 22 августа 1906 г. …

Крестик нашейный.

Анализируя этот список, В.Н. Сажин в рецензии на книгу “Мой муж Даниил Хармс” замечает:

Ворвавшиеся сотрудники НКВД, конечно, не стали бы спокойно наблюдать, как арестуемый методично складывает в сумку, чтоб забрать с собой в тюрьму, все эти стопки, рюмки и прочие драгоценности “белого и желтого металла”, а… Хармс не стал бы все это вместе еще с кучей вещей и бумаг, вплоть до автографа стихотворения своего друга, тащить в тюрьму…[390]

А значит, подразумевает исследователь, свидетельство, приписанное Глоцером Малич, не соответствует действительности: Хармс был арестован не дома. И вероятно, не во дворе, как утверждает Пантелеев…

Где же? Куда шел Хармс с таким странным набором предметов? В какое вообще место можно было его нести? Рюмки, кольца, портсигар – допустим, на черный рынок. А Библию? А лупу? А справку из тубдиспансера?

Не надо забывать о том, что перед нами человек не вполне обычный, с очень нетривиальной моделью поведения. И о том, что (если верить Глоцеру и Малич) дверь комнаты перед сотрудниками НКВД открыли не сразу. У Хармса было время, чтобы положить в карман бумажник (в котором кроме необходимых документов находились и другие бумаги, в том числе автограф “Элегии”) и побросать в мешок несколько совершенно случайных вещиц… Зачем? Да для того, чтобы успешнее реализовать план поведения, заранее продуманный на случай ареста. То есть – симулировать сумасшествие. Если в сумке или мешке, который арестованный берет с собой в тюрьму, вместо кальсон и мыла обнаруживается лупа и серебряные рюмки, у следствия сразу возникает подозрение, что с этим арестантом что-то не так.

Тем не менее в воспоминаниях Малич об аресте Хармса действительно могут быть неточности. Обращает на себя, например, вот какое обстоятельство: обыск Даниила Ивановича на Шпалерной начался, если верить протоколу, в 13.20, а обыск в квартире на Маяковского – в 13.00. Одно из двух: либо Хармс ждал в НКВД обыска минут 40–45 (что возможно, но сомнительно), либо никуда Марину Владимировну вместе с мужем не возили (да и с чего бы ей позволили его сопровождать?), а обыск в комнате начался немедленно после того, как машина с арестованным Хармсом отъехала. Впрочем, большого значения это не имеет.

Первый допрос состоялся 25 августа и длился с 22 до 24 часов. Хармса для порядка спросили о его “преступлениях против советской власти”, Даниил Иванович ответил, что никаких преступлений не совершал. Это то, что вошло в протокол. Но, видимо, беседа была содержательной, если через два дня зам. начальника следственного отдела КРО НКВД Артемов подписал следующее распоряжение:

…Будучи вызван на допрос, Ювачев-Хармс проявил признаки психического расстройства, а поэтому, руководствуясь ст. ст. 202 и 203 УПК РСФСР… Ювачева-Хармса Даниила Ивановича для определения его психического состояния направить в психиатрическое отделение тюремной больницы для следственных заключенных…

Второго сентября Хармса перевели со Шпалерной на Арсенальную улицу, дом 9, где в здании тюрьмы № 2 находилось психиатрическое отделение тюремной больницы.

В истории блокадного города это был роковой день. Именно 2 сентября впервые ввели хлебные нормы: рабочим – 600 граммов, служащим – 400, иждивенцам и детям – 300. Вероятно, заключенных и пациентов тюремной больницы кормили по “иждивенческой” норме. В течение осени нормы снижались: 1 октября – в полтора раза, с 20 ноября – до знаменитых 125 граммов.

3

На сей раз на Арсенальной Хармс провел два или три месяца, хотя медицинское заключение по его делу было дано уже 10 сентября.

Место, в котором оказался Хармс, позднее приобрело некоторую известность. В 1955 году на основе психиатрического отделения тюремной больницы была создана Психиатрическая больница со строгим наблюдением, в которую направляют по решению суда. В разные годы там содержались поэт Василий Филиппов, покушавшийся на жизнь Горбачева Александр Шмонов и т. д.

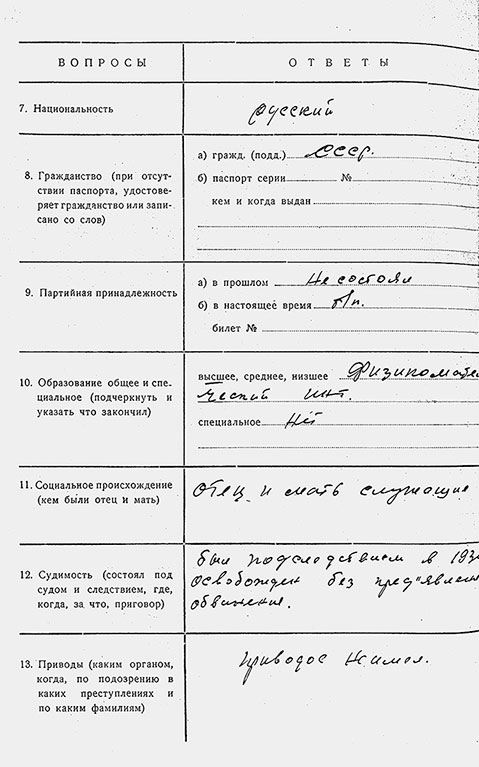

Психиатры грамотно взялись за дело, начав с родословной героя. Хармс не забыл упомянуть, что его отец в Шлиссельбурге психически болел (напомним, что товарищи-народовольцы так интерпретировали религиозные увлечения Ивана Ювачева). Почему-то он дважды без всякой практической цели солгал: отца назвал археологом по профессии, а про себя утверждал, что учился на физико-математическом отделении университета.

С 20-ти лет стал зарабатывать в качестве детского писателя, в последующем также занимался литературным трудом, однако года два как писать стало труднее, стал увлекаться своими идеями изобретательства (устранение небольшой погрешности). В текущем году прошел комиссию на предмет определения инвалидности по второй группе…

Психическое состояние и поведение: сознание ясное, правильно ориентирован во времени, месте и окружающем. Высказывает обширные бредовые идеи изобретательства. Считает, что изобрел способ исправлять “погрешности”, так называемый пекатум парвум. Считает себя особенным человеком с тонкой и более совершенной нервной системой, способный устранять “нарушенное равновесие” созданием своих способов. Бред носит характер нелепости, лишен последовательности и логики, так, например, объясняет причину ношения головных уборов, это желание скрыть мысли, без этого мысли делаются открытыми, “наружными”. Для сокрытия своих мыслей обвязывает голову тесемкой или тряпочкой. Всем своим “изобретениям” дает особое название или термин.

Интересно, что “бред” Хармса представляет собой упрощенное или доведенное до абсурда изложение идей, действительно важных для него и его друзей, действительно их занимавших. Понимали ли психиатры, что перед ними симулянт? Понимали ли, что перед ними в самом деле “особенный” человек? Может быть, они сознательно подыгрывали ему, желая уберечь от заключения?

Так или иначе, диагноз консилиума с участием профессора Н.И. Озерецкого ясен: шизофрения, “заболевание давнее, предсказание неблагоприятное”, гражданин Ювачев-Хармс “в инкриминируемом ему деянии является неответственным, то есть невменяемым…”.

Тем временем за сотни километров от Ленинграда, в Харькове, арестовали когда-то ближайшего друга, спутника, литературного двойника Хармса. Видимо, судьбе угодно было, чтобы и гибель настигла двух писателей одновременно и при сходных обстоятельствах.

Двадцатого сентября Александр Введенский с семьей явился на вокзал для эвакуации вместе с местной организацией Союза писателей. Вагон был переполнен, и Галина Борисовна Викторова, страдавшая эпилептическими припадками, побоялась ехать. В это время Введенский встретил на перроне директора издательства “Мистецтво” Каликину, которая пообещала ему, что он сможет работать в этом издательстве и эвакуироваться вместе с ним. Введенские решили остаться в Харькове. Следующие несколько дней Александр Иванович советовался со знакомыми, надо ли в случае прихода немцев эвакуироваться только ему (в начале войны он сотрудничал под собственным именем в пропагандистских антинемецких “агитокнах”, так что оставаться на оккупированной территории заведомо не мог), или его семье тоже, угрожает ли жене и детям опасность. Некто Курбатов, майор-связист, утверждал, что сообщения печати о немецких зверствах “преувеличены”, что немцы расправляются только с евреями и коммунистами, а простых русских женщин и детей не трогают. Введенский, видимо, кому-то повторил его слова. Этого оказалось достаточно для ареста, последовавшего 26 сентября.

Девятнадцатого декабря 1941 года Александр Введенский умер в тюремном вагоне по пути из Харькова в Казань, согласно свидетельству о смерти – “вследствие заболевания плеврит эсксудативный”[391] (очевидцы, с которыми общался М.Б. Мейлах, рассказывают иное: Александр Иванович не то умер от дизентерии, не то, больной, был пристрелен охранником; напротив, Б.А. Викторов, пасынок и приемный сын Введенского, считает диагноз достоверным: поэт, арестованный теплым сентябрьским днем, легкомысленно не взял в тюрьму теплой одежды).

Хармс пережил его на 36 дней.

Но это – несколькими месяцами позже. А в сентябре – октябре, когда в прифронтовом Харькове допрашивали Введенского, про Хармса в блокадном Ленинграде просто забыли. Он сидел в тюремной “психушке” на Арсенальной месяц за месяцем и ждал решения своей судьбы. Лишь в ноябре следствие по его делу возобновилось, а самого Хармса опять отправили на Шпалерную. К этому времени относится страшная фотография из его дела, являющая все признаки блокадной дистрофии.

Близкие Даниила Ивановича не имели ни малейшего понятия о том, что с ним происходит. Точнее, находились в крайнем заблуждении относительно места его пребывания. Свидетельство тому – письма Малич к Шанько:

1/IХ <1941>

Дорогая Наталия Борисовна,

Двадцать третьего августа Даня уехал к Никол<аю> Макаровичу, я осталась одна, без работы, без денег, с бабушкой на руках. Что будет со мной, я не знаю, но знаю только то, что жизнь для меня кончена с его отъездом.

Дорогая моя, если бы у меня осталась хотя бы надежда, но она исчезает с каждым днем.

Я даже ничего больше не могу Вам писать, если получите эту открытку, ответьте, все-таки как-то теплее, когда знаешь, что есть друзья. Я никогда не ожидала, что он может бросить меня именно теперь.

Целую Вас крепко.

Ваша Марина.

30/ХI-41

Милая, дорогая моя Наталия Борисовна! Пользуюсь оказией, чтобы послать Вам это письмо. Очень, очень давно не имею от Вас вестей, но хотя и очень хотелось бы что-нибудь получить – все же не беспокоюсь, т. к. уверена, что Вы хорошо живете.

Я всеми силами души стремлюсь отсюда выехать, но для меня, к сожалению, это не представляется возможным. Боюсь, что мне уж не придется Вас увидеть, и не могу сказать, как это все грустно. Бабушка моя совсем уж не встает, да и я не многим лучше себя чувствую. Одна моя мечта это уехать отсюда и хоть немножко приблизиться к Дане. Я по-прежнему не работаю, и в материальном отношении очень тяжело, но это все ерунда.

Я почти не выхожу из дома и никого не вижу, да и нет охоты выходить, т. к. вид города стал довольно противным.

Изредка вижу Яшку, а так больше никого. Леонид Савельевич пропал без вести – вот уже три месяца мы о нем ничего не знаем. Александра Ивановича постигла Данина участь, в общем я осталась здесь совсем сиротой.

Я Вам уже писала, если Вы получили мое письмо, что я переехала в писательскую надстройку, т. к. моя квартира непригодна временно для жилья. Все вещи свои я бросила и живу здесь среди всего чужого и далекого моему сердцу, но сейчас жизнь так все изменила, что ничего не жаль, кроме собственной жизни и людей. Ах, как мне Вас не хватает, как хотелось бы с Вами поделиться и возле Вас хоть немножко отдохнуть и отогреться. <…>

Из Ленинграда очень многим удается вылететь, но для этого нужны, конечно, данные, которых у меня нет, если получите это письмо, пожалуйста, дайте телеграмму о своем здоровьи, уж очень давно от Вас ничего нет.

Я на всякий случай написала Вам Данин адрес, т. к. боюсь, чтобы он не остался в конце концов совсем один. Город Новосибирск, учреждение Вы знаете, Ювачеву-Хармс. Если будет возможность, пошлите ему хоть рубл. 50 или 40. Если он уже доехал, это будет для него поддержкой. Простите меня, что и здесь я докучаю Вас просьбами, но что делать, другого выхода нет. Тоскую я о нем смертельно, и это главная причина моего тяжелого душевного состояния. Я так верю, что все скоро кончится хорошо и что мы прогоним этих мерзавцев, что это единственная причина, из-за которой хочется жить и всеми силами бороться за эту возможность. Мечтаю о Ваших вкусных ужинах и таких приятных вечерах, которые мы проводили у Вас после концертов Антона Исааковича! Это теперь кажется далеким сном…

Дорогая Наталия Борисовна, простите за бессвязное письмо, но только что подтвердилось известие, что Дан. Ив. в Новосибирске. Если у Вас есть какая-нибудь материальная возможность, помогите ему, от Вас это ближе и вернее дойдет. Я со своей стороны делаю все возможное, но мое <положение> сложнее из-за дальности расстояния. Делать это надо как можно скорее.

Адрес: Новосибирск НКВД, {тюрьма}, заключенному Дан<иилу> Ив<ановичу> от моего имени. Буду Вам бесконечно благодарна, обращаюсь именно к Вам, т. к. знаю Ваше к себе отношение, а Вы лучше чем кто-либо представляете мою жизнь сейчас и всю тяжесть, которую мне приходится на себе нести. Если от Вас есть возможность узнать относительно посылки теплых вещей и в каком положении его дело, ведь он душевно больной, и эта мысль сводит меня с ума[392].

Это последнее письмо (в котором Марина Владимировна забывает об осторожности и эвфемизмах) написано уже в начале декабря 1941 года – самого страшного месяца за все девятьсот дней блокады. Как, почему, зачем Марине Владимировне сообщили, что ее муж в Новосибирске? Впрочем, знай она правду, что бы это изменило?

В писательскую надстройку, в одну из квартир, которые вызывали у Хармса в 1935 году такую зависть, Марина Владимировна переселилась после того, как в начале сентября дом на Надеждинской был частично разрушен бомбой.

Через несколько дней в опустевшей квартире появился десятилетний племянник Даниила Ивановича Кирилл. Он эвакуировался с матерью и братом примерно 20 августа, но на одной из станций отстал от поезда и на попутных машинах вернулся в Ленинград. Прошло не больше десяти дней, но в квартире на Надеждинской уже не было никого из родни и соседей, да и сам дом был наполовину разрушен. К счастью, мальчику удалось отыскать отца, работавшего главным инженером на одном из военных заводов. При нем Кирилл – без карточек! – прожил в городе всю блокаду.

Человеческие судьбы в осажденном городе складывались непредсказуемо и парадоксально. Это относится и к самому Хармсу. М.Б. Мейлах считает, что симуляция, которая должна была, по мысли Даниила Ивановича, спасти его, на самом деле, может быть, его и погубила: часть заключенных из блокадного города действительно эвакуировали, и Хармса в принципе могли вывезти, не находись он на психиатрическом освидетельствовании. Не исключено, что служащие НКВД, отвечавшие на запросы, в самом деле полагали, что арестованный Ювачев-Хармс вместе с другими отправлен по ту сторону кольца.

Узнав, что Хармс арестован и что Малич переехала в писательскую надстройку, Друскин совершил поступок, который, с учетом обстоятельств времени и места, можно считать настоящим подвигом: пришел (вместе с Мариной Владимировной, разумеется) на Надеждинскую (пешком – трамваи не ходили!) и на своих плечах перенес в квартиру брата на Гатчинской улице большую часть хармсовского архива. Ходу от Надеждинской до Гатчинской здоровому человеку без ноши – минут сорок пять, если не час. Друскин и так-то был не слишком крепок физически, а к октябрю (когда все это происходило) еще и порядочно истощен. Но он каким-то невероятным напряжением сил смог совершить то, что считал своим дружеским долгом. И даже если бы сам он ничего не написал, если бы его идеи и беседы с ним не были так важны для Хармса, если бы он не сыграл впоследствии решающей роли в изучении и интерпретации наследия своих друзей – уже одно спасение архива дало бы ему право на нашу вечную благодарность.

Для Хармса, таким образом, уже началось посмертье. Но он был еще жив.

Двадцать шестого ноября следователь Бурмистров допросил единственного имевшегося в наличии свидетеля – Антонину Михайловну Оранжирееву (в деле – Оранжереева), 44-летнюю переводчицу Военно-медицинской академии, познакомившуюся с Хармсом у Сно в ноябре 1940 года. Сам Евгений Эдуардович был арестован в начале войны и, вероятно, вскоре умер. Была ли Оранжиреева тем агентом, от которого и поступил изначальный “сигнал”? Возможно. Но скорее нет. Не в обычае ОГПУ-НКВД-КГБ было так “засвечивать” свою агентуру. Требовалось дополнительное показание к изначальному доносу. В деле Введенского таким показанием стало свидетельство директора Художественного фонда Дворчика о том, что Александр Иванович якобы советовал бухгалтеру фонда Соколовской запастись документами о своем “буржуазном происхождении” – в этом случае немцы к ней хорошо отнесутся. Но Дворчик сексотом, судя по всему, не был. А Оранжиреева – совершенно точно была. Впоследствии, после войны.

Антонина Михайловна Оранжиреева (урожд. Розен) – личность примечательная. Археолог по образованию, участница и летописец экспедиций Ферсмана на Кольском полустрове, сотрудница Шилейко по Институту материальной культуры, она после 1946 года была “внедрена” в окружение Ахматовой – и Анна Андреевна так ее и не “разоблачила”. После смерти Оранжиреевой, “Анты”, она написала короткое стихотворение ее памяти. Существует версия, что завербована Оранжиреева была именно в связи с делом Хармса, к которому была привлечена как свидетель.

Странное совпадение: оба раза, и в 1931-м, и в 1941 году, аресту Хармса способствовали люди, с которыми познакомил его ни в чем, конечно, лично не повинный старик Сно. Но если в первом “сигнале” разговоры Хармса передавались пусть, по всей вероятности, искаженно, но более или менее внятно и с достоверными деталями, то после трех месяцев голода Оранжиреева смогла выдать лишь следующее:

Ювачев-Хармс в кругу своих знакомых доказывал, что поражение СССР в войне с Германией якобы неизбежно и неминуемо. Хармс-Ювачев говорил, что без частного капитала не может быть порядка в стране. Характеризуя положение на фронте, Ювачев-Хармс утверждал, что Ленинград весь минирован, посылают защищать Ленинград невооруженных бойцов. Скоро от Ленинграда останутся одни камни, и если будут в городе уличные бои, то Хармс перейдет на сторону немцев и будет бить большевиков. Хармс-Ювачев говорил, что для того, чтоб в стране хорошо жилось, необходимо уничтожить весь пролетариат или сделать их рабами. Ювачев-Хармс высказывал сожаление врагам народа Тухачевскому, Егорову и др., говоря, что, если бы они были, они спасли бы Россию от большевиков. Других конкретных высказываний в антисоветском духе Ювачева-Хармса я теперь не помню.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава IV. Наше поселение

Глава IV. Наше поселение Воскресенье, 8 января. Бедственный день. Я имел глупость разрешить выгрузить третьи моторные сани. Это быстро исполнили, сани поставили на твердый лед. Немного погодя Кэмпбел сказал мне, что кто?то из матросов, переходя по рыхлому льду шагах в

Глава 18 . ВСПОМИНАЯ АНДРЕЯ МИРОНОВА, ИЛИ «НАШЕ СОЛНЦЕ»

Глава 18

Глава пятая «Наше время пришло…»

Глава пятая «Наше время пришло…» О Русь, взмахни крылами… С. Есенин Воздух надвигающейся весенней революции, как хмель, ударил в головы Есенина и его друзей, крестьянских поэтов.«Помню Есенина очень хорошо в первые дни Февральской революции: он ходил „сам не свой“,

Глава 2 НАШЕ ОБУЧЕНИЕ

Глава 2 НАШЕ ОБУЧЕНИЕ Юлиус Штрайхер в центральной школе Виттенберге пребывал в крайней эйфории. Он полноценный немец и верный последователь фюрера.К сожалению, Штрайхер вбил себе в голову перетряхнуть немецкую университетскую систему сверху донизу, возможно, из-за

Глава 6. Счастливый этап кончается

Глава 6. Счастливый этап кончается Наши вагоны катились все дальше и дальше на запад. Стало теплее. Снег почти исчез; зима сменилась поздней осенью. И, наконец, нас отцепили и загнали в тупик. Приехали!Станция Мариинск. Выгрузка. Опять телеги с недвижимыми людьми и меж

Глава вторая. ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ ЖИЗНЬ

Глава вторая. ТЕАТРАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ, ИЗМЕНИВШЕЕ ЖИЗНЬ В начале ноября 1873 года Блаватская получила письмо от сводной сестры Лизы со скорбной вестью о скоропостижной смерти Петра Алексеевича Гана. В письме сообщалось, что он похоронен в городе Ставрополе. Лиза

ГЛАВА IV, в которой дано представление о том, насколько в управлении государством необходима прозорливость

ГЛАВА IV, в которой дано представление о том, насколько в управлении государством необходима прозорливость Ничто так необходимо для управления государством, как прозорливость, ибо с её помощью можно легко предотвратить многие бедствия, избавиться от которых, когда они

Глава 19 НАШЕ «ПЕРЕВОСПИТАНИЕ»

Глава 19 НАШЕ «ПЕРЕВОСПИТАНИЕ» – Что это за место? – спросил я у стоявшего рядом британского солдата, крепко державшего винтовку со штыком.– Это наш Бельсен, – ответил он.Ответ показался мне довольно странным.По всей видимости, солдат заметил мое замешательство, потому

Глава четвертая Ратухино – «имение наше замечательное»

Глава четвертая Ратухино – «имение наше замечательное» Больше двух недель Федор Иванович прожил в собственном доме в Ратухине, а никак все еще не может поверить в осуществление своей заветной мечты… И вот наконец-то после стольких поездок по городам и странам, после

Глава восьмая Татьяна Евсеева: «Наше первое свидание было в «Макдоналдсе»

Глава восьмая Татьяна Евсеева: «Наше первое свидание было в «Макдоналдсе» Футбол – лишь часть жизни Евсеева, пусть и важнейшая. А кто может лучше жены рассказать о том, каков он за пределами поля? Саундтреком к истории начала их отношений включите «Восьмиклассницу»

ГЛАВА 10 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ГЛАВА 10 ПРЕДСТАВЛЕНИЕ За свою карьеру мне приходилось выступать на самых разных сценах. Я пела для десятка человек в маленькой комнате и для десятков тысяч на открытых стадионах; но пою я для двенадцати зрителей или двенадцати тысяч, цель моя всегда одна — общение с

Глава 11 Война кончается

Глава 11 Война кончается Вся боевая практика, которую Домбровский приобрел на черкесском фронте, показалась детской игрой по сравнению с трудностями Восточного похода. Он проделал с ожесточенными боями весь путь от Лабинских укреплений через Кабарду, Сванетию, Осетию до

Глава седьмая. НАШЕ БДЕНИЕ

Глава седьмая. НАШЕ БДЕНИЕ Главным делом нашего дня было бдение. Все совершалось ради того, чтобы нам было удобно творить ночную молитву. Тогда, в пустыне, наш устав велел вставать ото сна после захода солнца и приступать к молитве. После пробуждения мы выпивали по чашечке

Глава десятая. НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К СТАРЦУ ИОСИФУ

Глава десятая. НАШЕ ОТНОШЕНИЕ К СТАРЦУ ИОСИФУ У Старца Иосифа было большое самоотречение. Он всегда говорил нам, что не хочет, чтобы о нем как-то особо заботились. Но ведь мы должны уважать, любить и почитать своего Старца. Конечно, Старец Иосиф не хотел, чтобы о нем

Глава двадцатая. НАШЕ РУКОДЕЛИЕ

Глава двадцатая. НАШЕ РУКОДЕЛИЕ Старец с большой охотой занимался всем: на бдениях он был первым, на литургиях — первым, в церкви и на послушаниях — тоже первым. Старец любил трудиться и не останавливался, даже когда это позволял наш распорядок. Старец мне говорил: «Когда