Глава четвертая Под знаком Ежа и Чижа

Глава четвертая

Под знаком Ежа и Чижа

1

Александр Разумовский так описывает комнату Хармса в конце 1927 – начале 1928 года:

Посередине письменный стол без ящиков, с перекрещенными витыми ножками, слева на стене книжная полка; справа от двери постель, прикрытая тяжелой накидкой, за ней книжный шкаф, дальше у окна – лысеющее кресло; два-три старых стула; вокруг лампы под потолком – тяжелый абажур с портретами-карикатурами хозяина на всех его завсегдатаев. Еще нарисован дом со страшной надписью: “Здесь убивают детей”[224].

Надпись и без того шокирующая, но особенно колоритно она выглядит, если мы припомним: одновременно с деятельностью в качестве неформального лидера ОБЭРИУ Хармс жил и другой жизнью – жизнью успешного и входящего в моду детского писателя. Литературой для детей Даниил Иванович будет заниматься всю оставшуюся жизнь, станет ее признанным мастером – и всю оставшуюся жизнь будет эпатировать окружающих признаниями в свирепой ненависти ко всему детскому населению земли.

Травить детей – это жестоко. Но что-нибудь ведь надо же с ними делать!

Это из записных книжек. А вот – фрагмент из “Старухи”:

С улицы слышен противный крик мальчишек. Я лежу и выдумываю им казни. Больше всего мне нравится напустить на них столбняк, чтобы они вдруг перестали двигаться. Родители растаскивают их по домам. Они лежат в своих кроватках и не могут даже есть, потому что у них не открываются рты. Их питают искусственно. Через неделю столбняк проходит, но дети так слабы, что еще целый месяц должны пролежать в постелях. Потом они начинают постепенно выздоравливать, но я напускаю на них второй столбняк, и они все околевают…

И – оттуда же:

– Терпеть не могу покойников и детей.

– Да, дети гадость, – согласился Сакердон Михайлович.

– А что, по-вашему, хуже: покойники или дети? – спросил я…

Что стояло за этой “педофобией”, была она природной или напускной? И как соотносилась она с работой в детской литературе? Мы еще вернемся к этому вопросу…

Началась же деятельность Хармса – детского писателя осенью 1927 года. 28 ноября Хармс и Заболоцкий были на Литейном проспекте (тогда – проспект Володарского) в гостях у Самуила Маршака, который читал им “замечательную прозу” писателя-самучки Гудима. В начале декабря Хармс записывает: “Олейников и Житков организовали ассоциацию “Писатели детской литературы”. Мы (Введенский, Заболоцкий и я) приглашаемся”.

40-летний Маршак и 45-летний Житков были во многих отношениях не похожи на тех “старших”, с которыми обэриутам приходилось встречаться в Союзе поэтов. Впрочем, и друг на друга они не походили.

О Маршаке, которого Хармс считал своим вторым, наряду с Хлебниковым, учителем, говорили и писали очень по-разному. Под пером Надежды Мандельштам он выглядит классическим советским интеллигентом-конформистом, и ее описанию нельзя отказать в выразительности:

Хрипловато-вдохновенным тоном он объяснял авторам (у него были не писатели, а авторы), как они должны писать, развивая и украшая сюжет, выбиваясь в большой стиль. Поэзия в руках Маршака становилась понятной всем и каждому: все становились поэтичными, и голос у него дрожал… Для души он завел коробку гладкой мудрости, вызывающую умиление даже у начальства. Он придумал литературный университет для школьников, вызвавший возмущение Мандельштама, который не переносил инкубаторов. Маршак – характернейший человек своего времени, подсластивший заказ, создавший иллюзию литературной жизни, когда она была уничтожена…[225]

Самуил Маршак, 1900-е. Фрагмент групповой фотографии.

Несомненно, здесь есть доля истины. Элемент приглаженности, сентиментальной фальши, умильной полулжи, прикрывающей свирепую и варварскую природу нового общества, есть не только в лирике Маршака, но и в его переводах, и в его поздних детских стихах. Нервный, дерганый человек, страдавший мучительными бессонницами, постоянно испытывавший внутренний дискомфорт, он временами прятался от него в слащавое смиренномудрие. Но будь Маршак только таким, едва ли он стал бы другом и учителем Хармса. И едва ли типичный советский интеллигент зачитывался бы в 1930-е годы Хлебниковым, а про песенку “Маруся отравилась” всерьез утверждал бы, что она культурнее всех стихов Брюсова. Сам Маршак не был ни одномерен, ни “прозрачен”, но он и впрямь приложил руку к процессу массовой выделки одномерных и прозрачных людей. Хотя… Преемником созданного Маршаком “литературного университета для школьников” (“Дома детской книги”) стал детский литературный клуб “Дерзание” при Дворце пионеров и школьников (основанный в 1937 году). Как выпускник этого “университета”, могу засвидетельствовать, что пребывание в нем в 1960–1980-х годах отнюдь не способствовало выработке официальных советских добродетелей. Напротив, созданные Маршаком “инкубаторы” были настолько причудливы, там оседали такие неожиданные птицеводы, что и вылуплялись там не только одинаково-пушистые советские цыплята, но и птицы неведомых пород.

Самуил Маршак, 1920-е.

Примечательно, что Маршак был человеком практически без дореволюционной литературной биографии. К тридцати годам он успел сделать немногое, многое повидав и испытав. И это при том, что удача, казалось бы, с самого начала улыбнулась ему: стихи 15-летнего мальчика, потомка знаменитых миснагидских[226] раввинов и сына техника-мастера на витебском химическом заводе, попала в руки престарелого, маститого художественного критика В.В. Стасова. Оказалось, что мальчик болен туберкулезом. Литературная общественность с упоением стала “принимать участие” в его судьбе. Два года Маршак прожил в Ялте в семье Горького. Но, может быть, Маршаку повредило пребывание в кругу издательства “Знание”, где с прозой дело обстояло хорошо, а со стихами – не слишком, а может быть, в нем самом было нечто глубоко чуждое Серебряному веку, только талант его не развивался. Ранняя лирика Маршака мало чем отличается от стихов бесчисленных гладкописцев, все равно – традиционалистского или “декадентского” характера, заполнявших тогдашние журналы. Маршак был скорее традиционалистом: образцом для него служил в лучшем случае Бунин. Его художественный мир, казалось, никак не пересекался с миром другого еврейского мальчика из Витебска, родившегося в том же 1887 году, Марка Шагала. И тем более – с миром витебчанина Малевича. В довоенной литературной среде он был на третьих ролях, на задворках – и вполне заслуженно. Пятнадцать лет спустя, уже признанным мэтром, он рассказывал молодому Евгению Шварцу о “прежней литературной среде”: “Ты не был гениален: любой язык, даже узбекский, осваивал на ходу. Поворот в его жизни произошел в 1920 году, когда он вместе с Елизаветой Васильевой основал детский театр в Екатеринодаре. Ты не представляешь себе, что это были за волки. Что теперешняя брань – вот тогда умели бить по самолюбию!”[227] Этих “ударов по самолюбию” он не забыл.

К 1917 году Маршак успел пережить увлечение сионизмом, побывать на Ближнем Востоке в качестве корреспондента “Всеобщей газеты” и воспеть вялыми и гладкими стихами еврейские колонии в Палестине, а потом – отправиться в Англию, за считанные месяцы практически с нуля изучить английский, открыть для себя Блейка (для русской литературы уже открытого Бальмонтом) и начать переводить его. Лингвистически он и в самом деле стал писать пьесы-сказки, среди которых был и знаменитый “Кошкин дом”. В 1922 году эти пьесы были изданы отдельной книгой. Так Самуил Яковлевич открыл свое призвание. После ареста Васильевой пьесы издавались и шли в театрах под именем одного Маршака. Биография Елизаветы-Черубины, начавшаяся мистификацией, закончилась анонимностью и забвением.

Начиная со следующего года произведения Маршака (“Детки в клетке”, “Дом, который построил Джек” и пр.) стали появляться в частном издательстве “Радуга”, основанном Львом Клячко, в дореволюционном прошлом – маститым репортером. В этом же издательстве, стоявшем у истоков советской детской литературы, появлялись в эти годы книги Чуковского. Иллюстрировали издания “Радуги” Юрий Анненков, Владимир Лебедев, Владимир Конашевич.

Корней Чуковский, который, в отличие от Маршака, был очень влиятелен (как критик) еще в дореволюционный период, тогда начал и свою деятельность в области детской литературы. Сперва – в качестве организатора и теоретика. Первое (и самое знаменитое) художественное произведение для детей – “Крокодил” (в первой редакции – “Приключения Крокодила Крокодиловича”) – он написал почти случайно, развлекая больного сынишку. Поэма о восстании зверей, угрожающем мирным жителям Петрограда, и о блаженной эре мирного сосуществования людей и зверей (парадоксально перекликающаяся с вдохновлявшими Хлебникова и Заболоцкого мечтами о “конских свободах и равноправии коров”) появилась революционной зимой 1917 года. Ее первыми читателями – так уж получилось – стали дети, хорошо знакомые с войнами и насилием, но плохо понимающие, что такое “тысяча порций мороженого”. Они думали, что речь идет о мороженой картошке – лакомстве времен военного коммунизма.

Корней Чуковский, 1940 г.

В дни нэпа Чуковский написал еще несколько сказок – отчасти для собственных детей, отчасти для заработка, отчасти в качестве эксперимента. Среди них “Мойдодыр”, “Муха-цокотуха”, “Тараканище”, “Краденое солнце”, “Айболит”, “Бармалей”. Собственно, с этих неувядающих книг и начался золотой век детской литературы в России.

Обращение к детской литературе бывших “взрослых” писателей (и удачливых, как Чуковский, и неудачников, как Маршак) было по-своему закономерным. Позднее, в том числе в 1930-е годы (и вплоть до конца советской эпохи), сотрудничество крупных писателей в детских журналах и издательствах объяснялось просто: большие тиражи, неплохие гонорары и при этом – сравнительно слабое идеологическое и эстетическое давление. Чтобы обеспечить это “слабое давление”, пришлось, правда, в годы “великого перелома” отбить несколько серьезных атак. Но в середине двадцатых и в литературе для взрослых можно было сделать немало, и все-таки для детей писали многие и с удовольствием. Двадцатые годы памятны научно-педагогическими экспериментами, и в какой-то момент не было у детских писателей страшнее врага, чем “педологи” (об этом чуть ниже). Но не забудем: дореволюционная педагогика и детская литература тоже были явлениями довольно-таки душными, тоскливыми, и их крах открыл, казалось, новые возможности. Чуковский в своей книге “От двух до пяти” констатировал:

Мы переживаем теперь настоящий расцвет детской книги… Никогда, на всем протяжении русской литературы, не возникало в течение столь короткого времени такого количества детских стихов, которые были бы произведениями искусства[228].

Все двадцатые годы Чуковский старательно “собирал” талантливых людей, приспособляя их к работе в детской литературе. В 1923 году в его доме появился друг его одесского детства – Борис Степанович Житков. Николай Корнейчуков (еще не ставший Корнеем Чуковским) и Борис Житков вместе учились в 5-й Одесской гимназии и одно время были неразлучными друзьями. В число их близких знакомых той поры входили многие впоследствии знаменитые люди – от Владимира (Зеева) Жаботинского (смолоду – талантливого русского прозаика и поэта-переводчика, в зрелости – знаменитого еврейского общественного деятеля, основоположника правого сионизма) до авиатора Сергея Уточкина. Неукротимый Корнейчуков вылетел из гимназии, не закончив курса. Отличник Житков гимназию закончил – и зажил бурной, богатой событиями жизнью. Он участвовал в революционном движении, во время погромов помогал Жаботинскому и другим своим еврейским друзьям организовывать отряды самообороны (этот опыт отразился в его романе “Виктор Вавич”), получил два диплома (естественное отделение Новороссийского университета и кораблестроительное – Петербургского политехнического института), был ихтиологом, штурманом парусника, офицером военного флота, в дни Первой мировой ездил в Англию. Теперь он болел и бедствовал. Чуковский, послушав рассказы бывалого моряка про свои странствия, предложил тому заняться литературой – литературой для детей, само собой. Через некоторое время Борис Степанович принес Чуковскому свой первый рассказ – “Шквал”. Половину каждой страницы Житков оставил пустой – для “редакторских поправок”. Но их почти не понадобилось. Уже в следующем году вышла первая книга Житкова – “Злое море”. (Так все выглядит в изложении Чуковского. Если верить Шварцу, все было не так просто. Писательский стиль Житкова был старательно выработан в результате педагогических усилий Маршака. Во всяком случае, он вполне вписывался в “сказовую” стилистику, господствовавшую в литературе в двадцатые годы.)

Житков был парадоксалистом, анархистом, отчасти даже мизантропом. Его главное произведение, роман “Виктор Вавич”, напечатанный посмертно в 1941 году, сразу же изъятый цензурой и переизданный лишь несколько лет назад, – книга мрачная, отчаянно-безнадежная. Тандем Житкова с Маршаком, отразившийся даже в детских стихах последнего (“Почтальон”), не мог быть прочным. Уже та Ассоциация детских писателей, которую Житков задумал в конце 1927 года и в которую собирался вовлечь Хармса, создавалась без Маршака и отчасти в противовес ему.

Беда Маршака в том, что он повсюду хочет быть первым, и всякий визит превращается в его юбилей… Приглашать его можно только митрополитом. А я и Колька (Олейников. – В. Ш.) другой веры (из письма Житкова к Е.П. Бахаревой 25 ноября 1927 года)[229].

Ассоциация тогда не сложилась, и до поры Житков и Маршак дружно работали вместе. Вдвоем они играли роль верховных арбитров в детской литературе Ленинграда.

Посторонний зритель не всегда замечал, чем одно слово лучше другого, но тут и Маршак и Житков умели объяснить невежде, кто прав, Маршак неясной, но воистину вдохновенной речью с Шекспиром, Гомером и Библией, а Житков насмешкой, тоже не всегда понятной сразу, но убийственной. Желая уничтожить слово неточное, сладкое, ханжеское, он, двигая своими короткими бедрами и вертя плечами, произносил нарочито фальшивым голосом: “Вот как сеет мужичок”[230].

В 1923–1925 годах Маршак издавал журнал “Новый Робинзон” (сперва называвшийся “Воробей”) – первый детский журнал нового типа. Выходил он уже в государственном издательстве. Еще полным ходом шел нэп, но мудрый Самуил Яковлевич предвидел новые времена. В 1927 году Клячко, который брезгливо отклонял идеологически ангажированные книги, заявляя, что “лозунгами не торгует”, вынужден был свою издательскую деятельность прекратить. Отныне издателем-монополистом детской книги в Ленинграде стал Госиздат, находившийся в бывшем здании фирмы “Зингер” (Невский проспект, дом 28) – пышной постройке в стиле модерн, творении Петра Сюзора, точь-в-точь напротив “Красной Баварии”. На башне именно этого дома, по словам Заболоцкого, “рвался шар крылатый и имя “Зингер” возносил”. В начале 1928 года, то есть как раз в те дни, когда обэриуты готовили вечер “Три левых часа”, здесь начал выходить журнал для школьников “Ёж”. Редактором его был Олейников, а Хармс и Введенский вошли в число постоянных авторов.

Привлечение обэриутов (практически всех: Хармса, Введенского, Заболоцкого, Бахтерева, Разумовского и “сочувствующего” ОБЭРИУ Липавского) к работе в детской литературе объяснялось не только тесной дружбой с Олейниковым и симпатиями Маршака. Существование “левого искусства” в раннесоветскую эпоху оправдывалось в числе прочего и возможностью его использования в прикладной области, что, кстати, и заработком художников обеспечивало. В то время как большинство учеников Малевича расписывало агитфарфор, Вера Ермолаева оформляла детские книжки, выходившие в “Радуге”, а потом и в Госиздате. Очевидно, что молодым “левым” поэтам, в чьих стихах такое место занимала эксцентрическая игра, логично было бы попытать силы в этой области.

Борис Житков. Фотография Г. Петникова. Коктебель, 1936 г.

Бывшее здание компании “Зингер” (Невский пр., 48), в котором находилась редакция Ленинградского отделения Госиздата. Фотография Н. Кавина, 1980-е.

Надо сказать, что 1928 год был для детской литературы непростым. В это время тучи особенно плотно сгустились над ее главным гуру, теоретиком, небожителем – Корнеем Чуковским. Еще прежде критической травле и цензурным гонениям подвергались два его произведения – “Муха-цокотуха” и “Чудо-дерево”. О характере претензий к “Мухе” можно получить представление из дневниковой записи Чуковского от 1 августа 1925 года. Во-первых, там упоминались “именины”, а это слово еще было неприемлемым для советского языка (позже “именинами” стали называть день рождения); во-вторых, “комарик – переодетый принц, а муха – принцесса”, в-третьих, “рисунки неприличны: комарик стоит слишком близко к мухе, и они флиртуют”. (“Мухе-цокотухе” и впоследствии не везло. В дни коллективизации приобрела одиозный смысл строчка про “жуков рогатых – мужиков богатых”. В 1960 году некто В. Колпаков, кандидат исторических наук, потребовал запретить сказку Чуковского как “апологию насекомого-вредителя”. В брежневскую эпоху ходил анекдот, что генсек, имевший, как известно, слабость к орденам, принял на свой счет “позолоченное брюхо”, а в 1990-е годы – это уже не анекдот! – литературовед М.Н. Золотоносов усмотрел в ней скрытый антисемитский дискурс, ибо с пауками традиционно сравнивали евреев-ростовщиков.) “Чудо-дерево” и его продолжение – “Что сделала Мура”, изданное в 1926 году, не переиздавались из-за “закрытой рецензии” Н.К. Крупской. Вдова Ленина, не ладившая со Сталиным и отодвинутая на второй план в политических делах, была по-прежнему влиятельна в вопросах педагогики и детской литературы.

Какой смысл этих “сказочек” для взрослого?

Есть Мурочки, Зиночки и прочие, которым “чудо-дерево” – государство – дает туфельки с помпончиками, а есть убогие – босоногие – ребята, которым чудо-дерево – государство – дает лапти и валенки…

А что вынесут из этих сказочек малыши?

Что в порядке вещей, чтобы были буржуйские Мурочки, с одной стороны, с другой – убогие, босоногие Машки. Так было – так будет. Это во-первых.

Во-вторых, что только чудом можно удовлетворить их потребности в лаптях и в валенках…

В-третьих, что удовлетворение ребят сапогами зависит от Мурочек и что все на свете делается из самолюбия…[231]

В том же 1926 году вдруг был запрещен “Крокодил”, прежде неоднократно переиздававшийся. Лишь к осени 1927 года Чуковскому удалось добиться цензурного разрешения на новое издание. Но, едва оно увидело свет, разразилась гроза.

В “Правде” за 1 февраля была напечатана рецензия Крупской:

…Надо ли давать эту книжку маленьким ребятам?.. Ребята видели крокодила в лучшем случае в зоологическом саду. У нас мало книг, описывающих жизнь животных. А между тем жизнь животных ужасно интересна ребятам. Не лошадь, овца, лягушка и пр., а именно те животные, о жизни которых им хочется так знать. Это громадный пробел в детской литературе. Но из “Крокодила” ребята ничего не узнают о том, о чем бы им хотелось узнать. Вместо рассказа о жизни крокодила они услышат о ней невероятную галиматью. Однако не все же давать детям “положительные” знания, можно дать им материал и для того, чтобы повеселиться…

Однако веселье, которое дает детям Чуковский, политически и этически сомнительно, продолжает Надежда Константиновна.

Изображается народ – народ орет, злится, тащит в полицию, народ-трус дрожит от страха…

Далее:

Вторая часть “Крокодила” изображает мещанскую обстановку крокодильего семейства…

Народ за доблести награждает Ваню, крокодил одаривает своих земляков, а его за подарки обнимают и целуют. “За доброту платят. Симпатии покупают” – вколачивается в мозг ребенка.

И наконец:

Герой дает свободу народу, чтобы выкупить Лялю. Это такой буржуазный мазок, который бесследно не пройдет для ребенка…

Особое возмущение вызвал у Крупской монолог Крокодила во второй части, в котором она усмотрела пародию на Некрасова. Чуковский был признанным специалистом по творчеству и биографии этого поэта, и его изыскания, естественно, разрушали примитивно-пропагандистский образ Некрасова, унаследованный большевиками от народников. Надежде Константиновне казалось, что Чуковский ненавидит саму память Некрасова, чему порукой и его кощунственная пародия. Обличив кстати Чуковского-некрасоведа, Крупская возвращается к “Крокодилу”: “Я думаю, что “Крокодила” нашим детям давать не надо, не потому, что это сказка, а потому, что это буржуазная муть”.

Друзья Чуковского подняли тревогу, и 15 марта в “Правде” было напечатано письмо М. Горького. В основном “пролетарский классик” брал под защиту некрасоведческие труды автора “Крокодила”. Горький упомянул, в частности, что В.И. Ленин, в отличие от своей супруги, положительно оценивал подготовленное Корнеем Ивановичем собрание сочинений Некрасова. Что касается крокодильего монолога, то в нем, справедливо отмечал Горький, пародируется не Некрасов, а “скорее… “Мцыри” или какие-то другие стихи Лермонтова”.

Письмо подействовало, или подействовали хлопоты Маршака, сумевшего настроить в свою (и Чуковского) пользу влиятельную Людмилу Рудольфовну Менжинскую, начальницу Главсоцвоса (Управления по социальному воспитанию при Наркомпросе) и родную сестру председателя ОГПУ. “Крокодила” не запретили. Более того, Чуковский в этом же году выпустил книгу “Маленькие дети” (в последующих изданиях – “От двух до пяти”), где провозгласил и обосновал принципы, которым, с его точки зрения, должен следовать детский поэт. Точно так же он несколькими годами раньше (вместе с Гумилевым) написал “правила” для поэтов-переводчиков – правила, которым следовало большинство профессионалов до конца советской эпохи, а отчасти следует и до сих пор.

Основных заповедей для детских поэтов одиннадцать[232]. Во-первых, “детские стихотворения должны быть графичны”, в каждой их строфе “должен быть материал для художника”. Во-вторых, образы должны сменяться максимально быстро. В-третьих, кроме образов, в стихотворении обязательно должен присутствовать и лирический элемент: “ребенку мало видеть тот или иной эпизод, запечатленный в стихах: ему надо, чтобы в стихах были песня и пляска”. Четвертое правило – переменчивость ритма. Пятое – “повышенная музыкальность, текучесть звуков”. Шестое – простая система рифмовки (обычно – парные рифмы). Седьмое – слова, стоящие на рифме, “должны быть основными носителями смысла всей фразы”. Восьмое – совпадение синтаксического и ритмического членения, отсутствие анжамбеманов. Девятое – преобладание существительных и глаголов над прилагательными. Десятое – “преобладающим ритмом ребячьих стихов должен быть непременно хорей”. Одиннадцатое – преимущественно игровой характер стихов.

Книга вызвала новое обострение кампании против Чуковского. В 9/10 номере “Красной печати” появилась статья К. Свердловой (вдовы председателя ВЦИК) “О «чуковщине»”. Вот какие обвинения предъявлялись в этой статье автору “Маленьких детей” и его последователям:

…Культ личного детства, культ хилого рафинированного ребенка, мещански-интеллигентской детской, боязнь разорвать с “национально-народным” и желание какой угодно ценой во что бы то ни стало сохранить, удержать на поверхности жизни давно отмирающие и отживающие формы быта… Говоря о детских реакциях, детских переживаниях, детских страхах, писатели этой группы берут свои примеры из жизни детей, вырастающих в обстановке мещанской семьи, где детей “лелеют”, оберегают от всякого дуновения жизни… Чуковский ни словом не упоминает… о детстве, организованном через детский коллектив, где берется установка на умственную и физическую выдержку, на физическую смелость…

В четвертом номере “Дошкольного воспитания” за 1929 год была напечатана резолюция собрания родителей кремлевского детсада (понятно, что среди этих родителей преобладали ответственные работники самого высокого ранга и обслуживающий их персонал):

Чуковский и его единомышленники дали много детских книг, но мы за 11 лет не знаем у них ни одной современной книги, в их книгах не затронуто ни одной советской темы, ни одна книга не будит в ребенке социальных чувств, коллективистских устремлений…

Предлагалось “не читать детям этих книг” и “протестовать в печати против издания книг этого направления нашими государственными издательствами”.

Если марксисты ополчались (и справедливо, со своей точки зрения) на “культ личного детства”, то специалисты-педагоги (или “педологи”) из ГУСа (Государственного ученого совета при Наркомпросе) не соглашались с мыслью Чуковского о полезности для детей сказок и “нескладушек”. Сам Корней Иванович в конце концов сдался. 30 декабря 1929 года он напечатал в “Правде” следующее открытое письмо:

Сейчас я вернулся из продолжительной поездки по СССР и пришел к выводу, что никогда наша планета не видела таких грандиозных событий, которые происходят сейчас в Закавказье, на Украине, в Донбассе… Когда я вернулся домой и перечитал свои книги – эти книги показались мне старинными. Я понял, что таких книг больше писать нельзя, что самые формы, которые я ввел в литературу, исчерпаны… Поэтому, если бы я даже хотел, я не могу писать ни о каких “крокодилах”, мне хочется разрабатывать новые темы, волнующие новых читателей[233].

Чуковский обещал создать цикл книг под общим названием “Детская Колхозия”. Ничего подобного он так и не написал, но и стихи-сказки прежнего типа перестали появляться. (Впрочем, тому были, видимо, и сугубо личные причины; Корней Иванович писал в том числе для своих детей, но старшие сыновья и дочь к концу 1920-х годов уже выросли, а Мурочка, любимица отца, чье имя так часто возникает в его стихах, в 1931 году угасла от туберкулеза. Сочинение новых детских стихов было не только чревато неприятностями, но и вызывало, вероятно, мучительные воспоминания.)

И все же после долгих мытарств (выпавших в начале 1930-х годов и на долю Даниила Хармса) детских писателей оставили более или менее в покое, а книги “Чуковского и писателей его группы” более или менее благополучно переиздавались. Почему?

Для советского общества в 1920–1930-е годы был характерен культ ребенка как “нового человека”, формирующегося в новое, послереволюционное время, лишенного родимых пятен классового общества. Во многих произведениях, особенно относящихся к 1930-м годам, этот культ приобретает трагический характер. Чистый, совершенный “новый человек” обречен – он погибает, так и не став взрослым, как пионерка Валентина в поэме Багрицкого, как гайдаровский Алька, как Настя в платоновском “Котловане”. За этим стояло подсознательное сомнение в успешности нового антропологического проекта.

В самом деле, проект этот стал давать сбои с самого начала. Именно антропологическая утопия была причиной широкого государственного финансирования детской литературы. Но та литература для детей, которая выходила из-под пера талантливых “попутчиков”, не соответствовала идеологическим задачам, а другой просто не было. Натан Венгров и Софья Федорченко, интриговавшие в Наркомпросе против Чуковского и Маршака, сами писали в “чуковско-маршаковской” манере, только хуже. Уйти от “мещанских” семейных ценностей не удавалось, потому что сама власть не была до конца уверена в целесообразности их разрушения. С начала тридцатых годов, когда политика на деле становилась все более радикальной и беспощадной, эту беспощадность начинали прикрывать флером ложноклассической эстетики и старомодной чувствительности, включающей нежность к “Машенькам” и “Ванечкам”. Легче было, казалось бы, избавиться от “небывальщин” – но, может быть, кремлевские родители все же втайне друг от друга сами читали своим детям “Крокодила” и “Бармалея”… Чем жесточе становился мир, тем больше он нуждался в сказке.

2

Уже “Воробей” и “Новый Робинзон” были огромным шагом вперед в сравнении с эпохой “Задушевного слова”. Среди авторов этих журналов были Житков, Виталий Бианки, М. Ильин (Илья Яковлевич Маршак, младший брат Самуила Яковлевича, мастер занимательных рассказов для детей о простых вещах и бытовых явлениях – о происхождении тарелки и вилки, об истории бумаги и о гигиенических обычаях разных времен; его книги были популярны еще в 1960–1970-е годы). Виктор Шкловский печатал в “Новом Робинзоне” повесть с продолжением “Путешествие в страну кино” – о советском мальчике, попавшем в только возникавший в те годы Голливуд, Николай Тихонов – авантюрно-ориентальную (Гумилев был бы доволен!) повесть “Вензели”. Сотрудничали там Пастернак, Асеев, Федин. И все же высшая точка золотого века детской журналистики связана не с “Новым Робинзоном”, а с ранним “Ежом”.

И дело не только в том, что в “Робинзоне” “подкачала” поэзия (ни Маршак, ни Чуковский сами как поэты там почему-то не печатались, а детские стихи Пастернака отнюдь не принадлежат к его шедеврам). “Новому Робинзону” не хватало концептуальной цельности. Рядом с Маршаком должен был появиться человек, обладающий специально-журнальным опытом, интуицией и хваткой. Таким человеком был Олейников.

Первый номер “Ежа” (расшифровка – “Ежемесячный журнал”), вышедший в январе 1928 года, открывался рассказом Д. Баша и Е. Сафоновой (художницы) “Озорная пробка”. Под именем Д. Баш скрывался Даниил Хармс. Сам писатель впоследствии признавался, что рассказ этот, первое опубликованное им прозаическое произведение, написан им за два часа, и относил его к “халтурным” произведениям[234]. В самом деле, в “Озорной пробке” нет практически ничего специально-хармсовского. Но если рассказ написан по заказу, то, вероятно, он может поведать нам нечто о политике журнала.

Что же? Перед нами обычная юмористическая история о мальчике, который каждый вечер шутки ради выкручивает пробки – а взрослые полагают, что в доме неисправно электричество. Вполне возможно, что это реальная история, которую Хармс слышал в электротехникуме. Однако дом, в котором происходит это немудреное событие, – детский дом. Другими словами – приют, дом сирот…

Вот это был ответ тем, кто обвинял Чуковского и его последователей в культе мещанской семьи! Едва ли можно было бы представить в любую другую эпоху детский журнал, открывающийся рассказом о ребятах из сиротского приюта, причем не жалостливым, не сострадательным – рассказом о счастливых детях из приюта. Причем Олейникову, в отличие от самого Хармса, именно эта сторона “духа времени” должна была прийтись по сердцу. Маршак, Хармс, Введенский, Шварц, Житков происходили из разной социальной среды, но у каждого из них были любящие родители и благополучный дом, о котором они вспоминали с благодарностью. Лишь Чуковский, незаконнорожденный, был лишен отцовской заботы – так он и пытался для себя компенсировать это, очень рано женившись и став отцом большого, многодетного семейства. Но у Олейникова все было еще драматичнее. Семья его была по-казачьему патриархальной, суровой. Отец – деспотичен, гневен, “страшен”. Во время Гражданской войны отец и сын оказались по разные стороны. Когда отставший от своей части Николай добрался до родного дома, отец выдал его белым, на верный расстрел. Избитому до полусмерти Олейникову удалось бежать. Отца он ненавидел, не понимал, как может Хармс любить своего отца и восхищаться им, и даже, по словам Шварца, осуждал Даниила Ивановича за это. Дети без родителей могли не казаться ему, человеку, порвавшему со своим семейным, родовым прошлым, такими уж несчастными. И, услышав от Хармса историю о пробке, он, скорее всего, попросил записать ее – специально для первых страниц первого номера. Непритязательный текст – но о жизни ребят в коллективе.

Впрочем, и Маршак в том же номере отдал дань воспеванию пролетарского коллективизма:

Что там за прохожий

Идет по мостовой?

Что за краснокожий

С голой головой?

Легкая рубашка,

Короткие штаны,

На боку баклажка

С левой стороны.

Шибко он шагает,

Ростом невелик,

Встречному трамваю

Ехать не велит.

Ванька он

И Колька,

Женька он

И Олька,

Ленка

И Сережка,

Сонька

И Матрешка.

А люди говорят –

Зовут его Отряд!

Поэзию в первом “Еже” представлял, кроме того, “Иван Иваныч Самовар” Хармса – первое его напечатанное детское стихотворение. В отличие от “халтурного” рассказа, эти ставшие знаменитыми стихи Даниил Иванович подписал своим основным литературным именем. Рядом – две очаровательные загадки-миниатюры Чуковского – “Кошки в лукошке” и “Две ноги на трех ногах…”[235]. Из прозаиков, кроме Хармса-Баша, представлены Житков и Бианки.

Интересно, что “политические” тексты не открывают номер, а идут в середине его. И если один из этих текстов, “Ленин”, – примитивно-пропагандистский, то второй, “Китайские дети, китайские пионеры, китайские революционеры”, имеет и познавательное значение.

Впрочем, материалы познавательного характера вообще занимали в “Еже” важное место. И это были не “истории шоколадных карамелек” – с детьми всерьез говорили о большом мире, рассказывали им о многом, от Тунгусского метеорита до биографии Шевченко (все-таки задерживая внимание на курьезах и странностях – вроде изобретенного кем-то “корабля на колесах”, который будет пересекать Сахару). Но в этих рассказах не было и тяжеловесного занудства “продвинутых” дореволюционных детских журналов. Редакторам удалось найти верный баланс между пользой и увлекательностью, учебой и игрой.

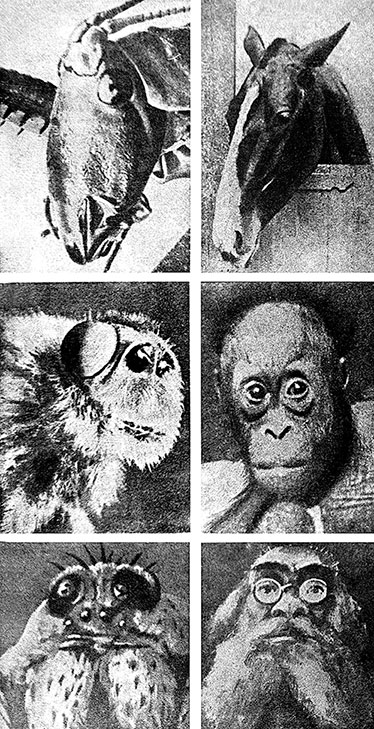

Прежде всего это заслуга Олейникова, чья личность чувствуется во многих материалах. Особенно отразилась она в удивительных фотографиях, размещенных в двенадцатом номере журнала. Фотографии были расположены парами. Справа – лошадь. Слева – дикая, лысая лошадь-мутант. Справа – обезьяна. Слева – обезьяна, но тоже какая-то больная: с белой шерстью, с жуткими наростами вместо ушей. Справа – старик с бородой. Слева – практически он же, но как будто превращающийся в инопланетянина из современных телевизионных страшилок… Разгадку можно было обнаружить, перевернув страницу. Фотографии в левой части страницы изображали многократно увеличенных насекомых: кузнечика, муху, паука.

Парные фотографии из журнала “Ёж” (1928. № 12): кузнечик и лошадь, муха и обезьяна, голова паука и “голова профессора”.

Сами письма читателей отличались от тех, что писались двадцатью годами раньше в “Задушевное слово”. Никакой “игры на рояле”, никаких рассказов про “церковь со стекляшками”. Перед нами – настоящие репортажи или заметки, написанные юными журналистами.

Ребята, посылаем вам заметку, что 24 ноября 1927 года в нашем море случилась беда.

Ребята, ловцы Астраханской губернии, выехали ловить рыбу в Каспийское море. Но не успели поднять рыбы, как поднялся ураган, и ловцам настала смерть.

Мы устроили в школе живой уголок. Достали кроликов, голубя, поймали воробья, синицу, перепелку. Но вот какой печальный конец настал уголку. Воробей улетел. Синица, ворона и перепелка подохли с голоду. Голубя украли. А кролики живут и голодают.

Я бы хотел, чтобы эту статейку напечатали в детском журнале, тогда об этом узнают все, кто поступает с животными так же, как наши бобруйские ребята.

Из таких писем, напечатанных в “Еже”, юные жители Крыма узнавали о природе и быте своих мурманских сверстников, и наоборот. Причем школьник-крымчанин не забывает упомянуть, что в его городе сохранились остатки Митридатова дворца, что “в старину город назывался Пантикапея. Там жили греки”. Ничего подобного не встретишь в детских журналах дореволюционной поры – а ведь тогда древние языки и цивилизации изучали в школах!

В “Еже” печаталось и нечто вроде романов с продолжением, в основном исторических – то есть, в соответствии с требованиями эпохи, историко-революционных. Героями их часто были нетривиальные персонажи – авантюрист начала XVII века Иван Болотников, в советское время считавшийся вождем крестьянской войны, или Николай Клеточников, по заданию “Народной воли” внедрившийся в полицию. Стиль также был далек от скуки казенных жизнеописаний. Например, повествование Григория Шторма про Болотникова начиналось так: “У царя Бориса Годунова жило в большом терему шесть попугаев – один другого умнее…”

Эксцентрический дух Олейников вносил и в рассказы про революцию и Гражданскую войну, которые он писал, как правило, сам. Особенно замечателен один из них – “Учитель географии”. Иван Иванович, учитель географии в Смольном институте, уснул летаргическим сном и проспал десять лет. Можно лишь представить себе, что довелось пережить ему по пробуждении! Сильнее всего заключительный диалог Ивана Ивановича с врачом – истинно обэриутский:

Сегодня мы с Иваном Ивановичем обедали. Когда подали суп, Иван Иванович спросил:

– Что это такое?

– Суп!

Иван Иванович обрадовался.

– Суп? – переспросил он. – Так и называется – суп?

– А то как же иначе? – удивился я.

– Я думал, – сказал Иван Иванович, – что у вас все называется по-новому. Так вы говорите, это суп?

– Да. Суп.

– А это салфетка?

– Да, салфетка.

– А это ложка?

– Да, ложка.

– А как вы думаете, – сказал Иван Иванович, – дадут мне теперь какое-нибудь место? Ну, скажем, почтальона?

– Отчего же, – сказал я. – Но для этого вам надо основательно изучить названия городов и улиц.

– Постараюсь, – сказал Иван Иванович.

И начал грустно есть суп.

Олейников присутствовал в журнале и в качестве героя своего рода “комиксов” – неутомимого путешественника Макара Свирепого. Этот самоуверенный персонаж, иногда в подпоясанной ремнем толстовке (одежде средней руки совслужащего), иногда в кавалерийской форме, очень похожий на Олейникова внешне, посещает Африку, занимаясь распространением и рекламой “Ежа”. Как Гумилев на прижизненных карикатурах, Макар разъезжает по Черному континенту на жирафе. Туземцы принимают его за английского империалиста полковника Лоуренса и хотят убить, но все разрешается ко всеобщему удовлетворению.

Рекламе журнала в самом деле уделялось большое внимание. В первых номерах “Ежа” появлялись стихотворения и миниатюрные истории, специально посвященные пропаганде нового издания. Зачастую их сочинял Хармс:

Пришел к парикмахеру Колька Карась.

– Садитесь, – сказал парикмахер, смеясь.

Но вместо волос он увидел ежа

И кинулся к двери, крича и визжа.

Но Колька-проказник не долго тужил

И тете Наташе ежа подложил.

А тетя Наташа, увидев ежа,

Вскочила, как мячик, от страха визжа.

Об этих проказах услышал отец.

– Подать мне ежа! – он вскричал наконец.

А Колька, от смеха трясясь и визжа,

Принёс напечатанный номер “Ежа”.

Уже спустя несколько лет “Ёж” и основанный в пару к нему в 1930 году журнал для самых маленьких “Чиж” (“Чрезвычайно интересный журнал”) были популярны настолько, что администрация кондитерской фабрики им. Самойлова собиралась выпустить одноименные конфеты; Олейникову предложили написать для них “рекламный слоган”. Ему пришло в голову лишь следующее:

Утром съев конфету “Ёж”,

В восемь вечера помрешь.

Это двустишие часто повторяли в редакции. По свидетельству, сохраненному С. Шишманом, Хармс при этом добавлял:

Ну а съев конфету “Чиж”,

К праотцам вмиг улетишь.

Не очень правдоподобная редакция (неловко звучат приписанные Даниилу Ивановичу строки) – но стиль остроумия именно тот, который был принят в редакциях “Ежа” и “Чижа”…

3

В детской редакции Госиздата[236], на пятом этаже “зингеровского” дома, Хармс появлялся часто, и не только по делу. Там царила атмосфера особой, истинно обэриутской веселости. Все близкие товарищи Хармса (кроме Друскина) нашли здесь себе место – с собственными текстами или с адаптациями и пересказами классики. Липавский и Заболоцкий устроились на некоторое время на штатную редакторскую службу. Кроме того, Леонид Савельевич писал познавательные книжки про быт китайских крестьян и народов Северного края, а с начала 1930-х переключился на историко-революционные сочинения для младшего возраста. Одна из таких его книг – “Ленин идет в Смольный” – переиздавалась до 1960-х годов. Бахтерев и Разумовский писали рассказы о классовой борьбе на Востоке (под собственными именами и под псевдонимом Б. Райтонов), Левин – о классовой борьбе в еврейских местечках Белоруссии. Для большинства это было ремесло, не имеющее отношения к “настоящему” творчеству. Пожалуй, лишь для самого Хармса дело обстояло иначе. И, может быть, для Юрия Владимирова, чьи лучшие детские стихи (“Барабан”, “Евграф”) принадлежат к числу несомненных шедевров жанра.

Надо сказать, что товарищи по детской литературе первоначально (и очень долгое время) воспринимали обэриутов как единое целое. Их “взрослые” произведения (кроме тех, что звучали с эстрады Дома печати и других немногочисленных площадок в 1927–1929 годах) не были известны, но о них ходили слухи. Впрочем, далеко не все “детгизовцы” могли бы их оценить. Когда писатель Исай Рахтанов в 1960-е годы прочитал кое-что из неопубликованных произведений Хармса и Введенского, вывод его был таков:

Сейчас все это производит впечатление заготовок к публиковавшемуся в детских журналах! Видимо, здесь произошло то же, что случилось с Боккаччо, считавшим “Декамерон” пустой безделкой и все свои силы отдававшим латинским сонетам, память о которых сохранили разве что историки итальянского Возрождения[237].

(На самом деле сонетов по-латыни ни Боккаччо, ни кто бы то ни было другой, разумеется, не писал – на этом языке автор “Декамерона” составил несколько философских трактатов.)

Постоянным товарищем Олейникова, его соредактором в “Еже” и “Чиже” был Евгений Шварц. Уроженец Ростова-на-Дону, бывший актер, Шварц еще толком не нашел себя в литературе и брался за любую профессиональную работу. Он был красив, умен и остроумен, но всегда оставался в тени яркого, “демонического” (как сам Шварц характеризовал его в своих мемуарных записках) Николая Макаровича. Он пытался писать стихи в духе Хармса и Олейникова, но они были, судя по сохранившимся образцам, несколько неловкими и искусственными. И все же в прославивших его пьесах и сказках, написанных в зрелые годы, сквозь милую либерально-советскую сентиментальность пробивается, пусть ослабленный и рационализированный, отзвук обэриутского абсурдизма. Не случайно Николай Акимов, друг Шварца и постановщик его пьес, сравнивал его с Эженом Ионеско.

Евгений Шварц, 1940-е.

Олейников и Шварц были штатными сотрудниками редакции. Кроме них, здесь постоянно мелькали десятки гостей – от почтенного популяризатора науки Якова Перельмана, младшего брата знаменитого дореволюционного беллетриста Осипа Дымова, до молоденькой Агнии Барто, от убеленного сединами Пришвина до недавних выпускников специальной школы для “морально дефективных детей” (то есть малолетних правонарушителей) Алексея Еремеева (взявшего в качестве литературного псевдонима имя знаменитого налетчика – Л. Пантелеев) и Григория Белых. Белых и Пантелеев принесли в редакцию книгу “Республика ШКИД”, в которой описывали свое экзотическое детство. По воспоминаниям Пантелеева, их появление в “зингеровском” доме выглядело так:

…Вдруг видим… навстречу нам бодро топают на четвереньках два взрослых дяди – один пышноволосый, кучерявый, другой – тонколицый, красивый, с гладко причесанными на косой пробор темными волосами.

Несколько ошарашенные, мы прижимаемся к стенке, чтобы пропустить эту странную пару, но четвероногие тоже останавливаются.

– Вам что угодно, юноши? – обращается к нам кучерявый.

– Маршака… Олейникова… Шварца… – лепечем мы.

– Очень приятно… Олейников! – рекомендуется пышноволосый, поднимая для рукопожатия правую переднюю лапу.

– Шварц! – протягивает руку его товарищ[238].

Сам Шварц описывает эту историю несколько иначе:

…Соседняя дверь распахнулась, и оттуда на четвереньках с криком “Я верблюд!” выскочил молодой кудрявый человек и, не заметив зрителей, скрылся обратно.

“Это и есть Олейников”, – сказал редактор научного отдела, никак не выражая чувств…[239]

Пантелеев же вспоминает, как Хармс на спор “переходил из одного окна в другое по карнизу пятого этажа”. Художник Генрих Левин, высунувшись из окна, фотографировал его. Вообще о Хармсе вспоминают то как об отчаянном храбреце (Шварц), то как о трусе (Алиса Порет). Видимо, в нем было и то и другое – как часто бывает в детях.

И, как дети, он, почувствовав опасность, пытался защититься от нее наивными способами. По преданию, когда в редакции возникали рискованные разговоры, Хармс прерывал их словами: “Господа, о политике мы не разговариваем!” – хотя обращение “господа” и нежелание говорить о политике в СССР само по себе было криминалом. Многоопытный и давно вращавшийся в партийных кругах Олейников лучше понимал (так казалось ему) границы дозволенного. По крайней мере, пока журнал удавалось проводить сквозь рифы…

Сотрудники детского журнала скакали на четвереньках, играли в детские игры, уподобляясь своим читателям, или рассказывали друг другу немудреные байки. Были, впрочем, и галантные забавы, приличествующие более зрелому возрасту. Красавица Генриетта Давыдовна Левина, Груня, секретарь редакции, служила предметом постоянного шутливого соперничества между Шварцем и Олейниковым – и была героиней стихов последнего:

Я влюблен в Генриетту Давыдовну,

А она в меня, кажется, нет.

Ею Шварцу квитанция выдана…

Мне квитанции, кажется, нет…

Дорогая красивая Груня!

Разлюбите его, кабана,

Потому что у Шварца в зобу не…

Не спирает дыхание, как у меня.

Объектами такого же рода шутейных ухаживаний были и другие зингеровские дамы – от редакторов Шурочки Любарской и Натальи Болдыревой до симпатичной лифтерши Лениздата.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава 2. ПОКУШЕНИЕ НА ЧИЖА

Глава 2. ПОКУШЕНИЕ НА ЧИЖА Как только забрезжил рассвет, мы осторожно спустились под нары и, зажав в руках оружие, поползли в сторону окна, где лежал этот мерзавец. Проход между его шконкой и окном оказался большой, было где развернуться, и мы решили: я буду бить в сердце, а

Глава VII ПОД ЗНАКОМ ОБРЕЗАНИЯ

Глава VII ПОД ЗНАКОМ ОБРЕЗАНИЯ Когда возвращаешься обратно, самое трудное заключается в том, что тебе уже известно, как глубоки ущелья, в которые придется спускаться, ты знаешь, как круты склоны, по которым предстоит карабкаться. Снова ты будешь слышать те же бесчисленные

Глава 4 ПОД ЗНАКОМ СВЯЗЬИНВЕСТА

Глава 4 ПОД ЗНАКОМ СВЯЗЬИНВЕСТА Придя в Кремль, я сразу же оказалась на войне. Это была настоящая третья мировая. Огонь на поражение (даром, что информационный) велся между окопами двух самых влиятельных в том момент группировок: Березовского-Гусинского и Чубайса-Потанина

Под знаком водолея

Под знаком водолея Ударная бригада инженеров-землекопов постепенно таяла. Двух или трех вызвали в Москву на переследствие – не то освобождать, не то добавить срока заключения – случалось и то, и другое. Несколько «доходных» старичков устроили в «лагерные придурки», то

ГЛАВА XIII. С ОБРАТНЫМ ЗНАКОМ

ГЛАВА XIII. С ОБРАТНЫМ ЗНАКОМ Самолет поднялся над Тетонскими горами и понес нас на запад, к побережью Тихого океана, в столицу штата Вашингтон Сиэтл. Отсюда рукой подать до Такомы, в районе которой мы поднялись на одну из главных вершин Каскадных гор — Рейнир, высотой 4392

Глава XV Деятельность флота под знаком подводной войны

Глава XV Деятельность флота под знаком подводной войны Наряду с непосредственным содействием, которое флот оказывал оперирующим лодкам, начиная с момента их выхода из отечественных баз, у флота же была позаимствована весьма значительная часть личного состава, который

Под знаком гибели

Под знаком гибели Одна из причин преждевременного ухода из жизни — это старые раны Хемингуэя. Мало найдется другой писатель, который бы столько раз попадал в различные аварии, был ранен, находился на волоске от смерти, как Хемингуэй. Про него можно было смело сказать:

Под знаком ЗИЛа

Под знаком ЗИЛа В своем рассказе о спектаклях и фильмах на военную тему хронологически я слишком далеко «забежал» вперед, оставив позади много интересного и существенного из прошлого…Наверное, у каждого человека есть, во всяком случае, должна быть своя обетованная

Глава десятая Под знаком «Рособоронэкспорта»

Глава десятая Под знаком «Рособоронэкспорта» 30 ноября 2000 года на лентах информационных агентств России появилось сообщение «Калашников пережил реформу “Росвооружения”». Для российской системы военно-технического сотрудничества с иностранными государствами 2000 год

Под знаком Скорпиона

Под знаком Скорпиона Можно сказать, что своим появлением на свет Джулия отчасти обязана жене знаменитого темнокожего борца за права человека Мартина Лютера Кинга. Дело в том, что в этот период семейство Робертсов испытывало большие материальные трудности, а порой и

Под знаком Рыб

Под знаком Рыб Хотя до конца неизвестно, работал ли Фауст над приписываемым ему «Адским заклятием», можно с уверенностью сказать, что одно событие ускользнуло из поля его внимания. Предсказанное на февраль 1524 года соединение семи планет в знаке Рыб, всегда служившее

ПОД ЗНАКОМ КОЗЕРОГА

ПОД ЗНАКОМ КОЗЕРОГА 20 января 1920 года, вечер вторника. Дождь, начавшийся в полдень, непрестанно барабанил по тротуарам маленького приморского городка Римини у подножия Апеннин. Сыро и прохладно в квартире Иды и Урбано Феллини по улице Дарданелли, 10. Ветер стучит в окна.

Под знаком ЮКОСа

Под знаком ЮКОСа «После увольнения из ФСБ, – вспоминает Алла Николаевна, – сыну как ценному специалисту сразу стало поступать очень много предложений о работе».«Почему из всех этих предложений он выбрал именно МЕНАТЕП и ЮКОС?» – спрашиваю ее я.«Там люди все были

ГЛАВА 5 «Под знаком незаконнорожденных»

ГЛАВА 5 «Под знаком незаконнорожденных» I В годы между приходом Гитлера к власти и его падением Набоков создал больше имеющих политический оттенок произведений, чем в любой другой период своей жизни, частью они стали его реакцией на Гитлера, частью — на коммунизм, в