Глава третья Три левых года

Глава третья

Три левых года

1

“Орден заумников” или “Левый фланг”, по существу, рассыпался уже к лету 1926 года. Трудно сказать, что за этим стояло – личная несовместимость или идейные разногласия, но Введенский разошелся с Туфановым, и примирить их Хармсу не удалось. В конце года он, вдохновленный начавшимися как будто воплощаться театральными замыслами, решает возродить “Левый фланг”. Теперь это должна быть организация молодых писателей, параллельная “Радиксу” и связанная с ним, с гораздо более широким кругом членов и более развернутой программой, чем туфановский орден. Два “чинаря” – Хармс и Введенский – должны были составить ядро нового союза – вместе с Заболоцким, разумеется. Приглашен был и юный Бахтерев.

Именно в изложении Бахтерева мы знаем историю воссоздания “Левого фланга”, и, как всегда в его воспоминаниях, правду трудно отделить от художественного вымысла. Будто бы решение о создании группы было принято во время ужина в ресторане Федорова на Малой Садовой. Бахтерев очень выразительно описывает обстановку ресторана, выступавшего там Токаревича – “самого картинного скрипача в городе”, который днем, в неурочные для ресторана часы, играл другую, “серьезную” музыку – Паганини, Вивальди. Когда-то он, уверяли, был всемирно знаменитым музыкантом – русским Вилли Ферреро. В общем, ничего удивительного – нэповский Ленинград, увековеченный в “Столбцах”, переживал свои ярчайшие часы, упиваясь кратковременным и болезненным довольством, ослепляя, после многих лет голода и войн, мелкобуржуазными соблазнами. Человеческие судьбы складывались в этом городе порою очень странно.

Будущий автор “Столбцов” поставил несколько условий своего вхождения в группу. Для него обязательно было сохранение индивидуальной творческой свободы. В то же время он не желал иметь ничего общего с “заумниками”. Бахтерев предложил включить в группу Вагинова. Судя по дневникам Хармса, вопрос был сперва решен отрицательно. Вагинов появился лишь год спустя, когда группа оформилась, дважды сменила название и приобрела официальный статус.

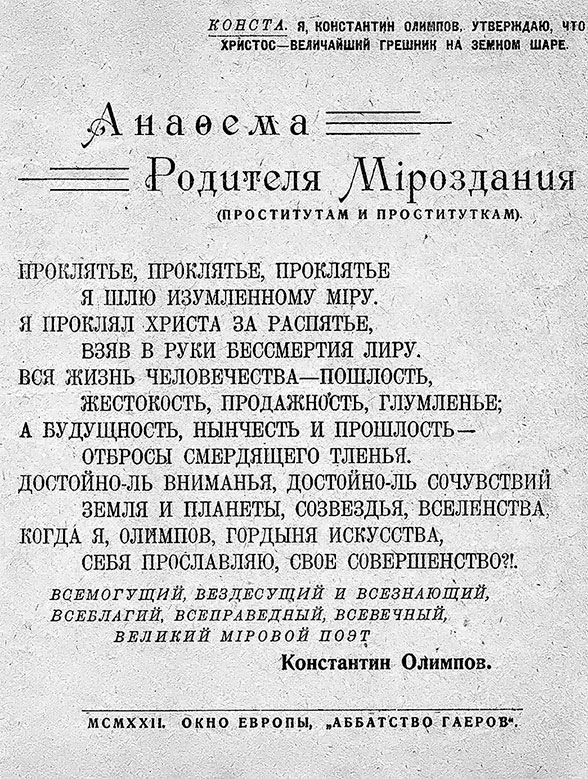

Константин Олимпов, не позднее 1924 г.

Зато Хармс предложил в качестве члена “Левого фланга” Константина Олимпова. Это была почти провокация. Константин Олимпов, собственно Константин Константинович Фофанов (1889–1940), родился в многодетной и несчастной семье популярного лирика предсимволистской поры, которого Игорь Северянин провозгласил своим учителем. Сам Фофанов-сын (который был, кстати, еще и крестником Репина) вошел в свиту “короля поэтов” вместе с молодыми Вадимом Шершеневичем, Рюриком Ивневым, Иваном Игнатьевым. В эпоху “Бродячей собаки” он прославился в основном тем, что появлялся на эстраде с чучелом кошки или с плеткой.

Хармс уверил своих друзей, что Олимпов – не “старик”, что в эгофутуристическом движении тот участвовал четырнадцатилетним подростком. Константин Константинович и не выглядел “стариком” (даже в представлении юных “чинарей”). На фотографиях молодой поры он кажется рослым пухлым детиной, но те, кто видел его в двадцатые, описывают его как худощавого блондина. В сорок лет он казался 25-летним…

Жизнь его была нелепой и эксцентричной, как у многих литературных неудачников того поколения. В свое время он закончил Археологический институт и, по свидетельствам современников, хорошо разбирался в предмете – но предпочел научной карьере судьбу нищего стихотворца. С Северянином и эгофутуристами он вскоре поссорился. Перед революцией выпускал свои стихи за свой счет брошюрками и афишками, подписанными “Великий Мировой Поэт Константин Олимпов. Адрес: Окно Европы, Олимповская ул., 29, кв. 12”. “Великий Мировой Поэт” сам же и был героем своих сочинений:

…Меня поносят и клеймят

Последней руганью собаки

Со мной помойно говорят

Ютят на кухне в чадном мраке

Меня из дома выгнали родные

За то, что не работаю нигде

Помогите эфиры льняные

Прокормиться Вечной Звезде

У меня даже нет полотенца

Чтобы вытереть плотски лицо

Я блаженней любого младенца

Пробираюсь сквозь будней кольцо

Я считаю фунт хлеба за роскошь

Я из чайной беру кипяток

Одолжить семь копеек попросишь

И поджаришь конинный биток

Рыдайте и плачьте кто может

Великий Поэт в нищете

И голод его не тревожит

Он утаился в мечте…[165]

Цитируемое стихотворение написано в 1916-м. В те годы претендовать на величие и исключительность было хорошим тоном, формой общепринятой литературной игры. Графоманы принимали эту игру всерьез. Грань между изящной словесностью и бытовой патологией в их текстах стиралась.

Революция, всякая революция, дает “странным” людям самые неожиданные возможности. Сам Олимпов так вспоминал об этих днях:

В 1917 году я обрадовался свободе печати и, опубликовав “Паррезию родителя мироздания”, занялся общественной работой… Когда приехал В.И. Ленин… мне приходилось неоднократно встречаться с ним на улице. Он производил положительное впечатление, и я хотел организовать партию Олимпистов как блок поэзии футуризма с коммунизмом… Приезд Ленина в запломбированном вагоне напоминал мне мое хождение в галстуке с петлицей[166].

Осенью олимпист Олимпов оказался во главе трех избирательных комиссий по выборам в Учредительное собрание, весной 1918 года ездил с продотрядом в Саратовскую губернию, а потом служил в Красной Армии. Все это время Константин Константинович еженедельно посылал в Кремль письма с “указаниями”, обычно рифмованные, и полагал, что Ленин эти указания выполняет, что именно благодаря его письмам Красная Армия победила в Гражданской войне, а потом был введен нэп. Несколько лет спустя он неожиданно обрел новых друзей, юных стихотворцев из Шувалова – Владимира и Бориса Смиренских и Николая Познякова. Особенно полюбился Олимпову Смиренский, которому он, на правах Великого Мирового Поэта, даровал титул поэта Великого Европейского. В 1922 году друзья, называвшие себя Академией Эго-Поэзиии Всемирного Олимпизма, издали отдельной листовкой очередной стихотворный текст Олимпова, мало отличавшийся от предыдущих:

Достойны ль вниманья, достойны ль сочувствий

Земля и планета, созвездья, вселенство,

Когда я, Олимпов, гордыня искусства,

Себя прославляю, свое совершенство?![167]

Листовка Константина Олимпова “Анафема Родителя Мироздания” (Пг., 1922).

Листовка была разослана по редакциям журналов, а также Ленину, Троцкому, Луначарскому, Зиновьеву и Каменеву с требованием высказаться о стихах: “Ваше молчание сочту за слабость мысли перед моим величием”. Все промолчали, однако, в том числе и баловавшийся литературной критикой Троцкий; только болезненно-мнительный Зиновьев наложил резолюцию: “Выяснить, кто такой Олимпов и не сумасшедший ли он?” Склонность к психическому расстройству Константин Константинович унаследовал и с отцовской, и с материнской стороны. Фофанов-отец, тяжелый алкоголик, временами впадал в настоящее безумие; в такие минуты он испытывал панический страх перед атмосферным давлением. Сын вел себя не менее странно, и тем не менее врачи признали его нормальным, не считая “переразвития некоторых умственных способностей, в частности – памяти”[168]. Его предали суду за печатание листовки в обход цензуры, но выяснилось, что цензурное разрешение было, и только типография по забывчивости не поставила нужный штамп; и в результате “родитель мироздания” был оправдан.

После этого Олимпов практически не печатался. Одно его стихотворение, написанное в 1926 году, сохранилось в архиве Хармса. Стихотворение это называется “Буква Маринетти”. Преданья старины глубокой – вождь итальянских футуристов приезжал в Россию накануне Первой мировой и был восторженно принят в сравнительно консервативных эстетических кругах Москвы и Петербурга, но кисловато – в кругу будетлян. Стихотворение написано в духе старого, довоенного типа, урбанизма:

Мозги черепа – улицы города,

Идеи – трамваи с публикой-грезы,

Мчатся по рельсам извилистых нервов

В тарантасе будней кинемо жизни

Глаз-Небокоп бытия Мирозданья

Ритмом зажег электрической мысли

Триумф!

Зрячее ухо звони в экспансивный набат,

Двигайтесь пеньем магнитные гербы

В колесо ног рысака на асфальте;

Гоп, гоп, гопотом; шлепотным копытом

Аплодируй топотом, хлопайте копыта

Оптом, оптом…[169]

На рукописи этого стихотворения рукою Джемлы-Вигилянского кратко написано: “Это дермо” (так!). Вообще же Олимпов писал очень разные стихи: от банальной лирики в традициях покойного отца до заумных экспериментов. Бывали у него и опыты в забавном роде, чуть-чуть напоминающие Хармса:

На площади Перикл

Как воробей чирикал,

А толстый Фемистокл

Щипал грудастых Фекл[170].

Но, разумеется, не стихи Олимпова привлекли Хармса – поэтом тот был, как ясно из вышеприведенных цитат, очень посредственным, чтобы не сказать больше. Но это был человек, превративший свою жизнь в нелепую фантасмагорию, в бесконечный спектакль.

Впрочем, членом “Левого фланга” Олимпов так и не стал, да и личное его знакомство с товарищами Хармса едва ли состоялось. Бахтерев так описывает неудачный свой и своих товарищей визит к Константину Константиновичу:

Дверь открыла молодая общительная гражданка.

– Очень приятно. Только их нету. Константина Константиновича нашего увезли. Больной стал, похоже, чахоточный. Так что в деревне на излечении…

Отпустить нас соседка не захотела.

– Вы уж не передавайте, а непутевый наш Костенька только пишет, разве в наше время так можно? Представляете себе: выйдет вечером на Марсово поле, непобритый, знаете, и встречным билеты предлагает. В жисть не догадаетесь – на луну[171].

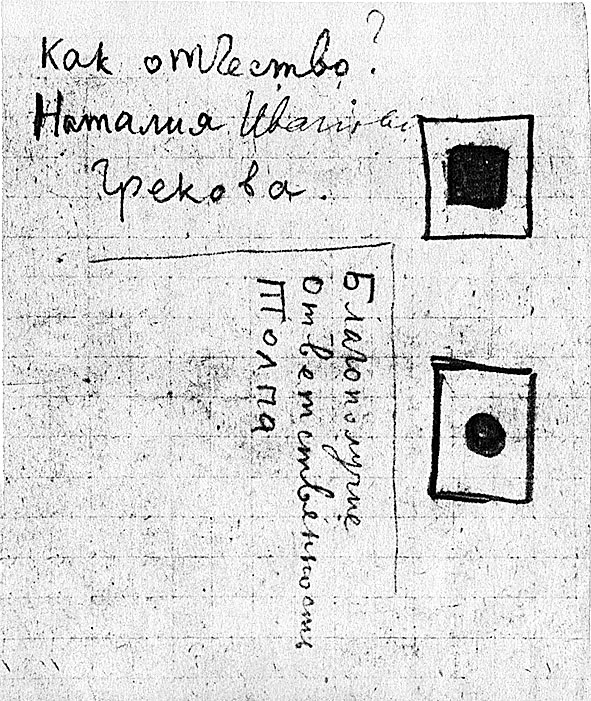

Когда это было? Бахтерев соединяет этот несостоявшийся визит (имевший место – Хармс оставил Олимпову записку, и записка эта, по воле судьбы, дошла до нас[172]) с печально закончившимся визитом к Клюеву. Но нет никаких свидетельств, что Олимпов заболел чахоткой и уехал в деревню. Напротив, в конце двадцатых годов Родитель Мироздания, порвав с богемной праздностью, пошел работать – и куда: на свалку, разнорабочим, а потом – на кишечный завод при бойне. Этот поступок сравнивали с жизненным выбором другого колоритного полуграфомана предреволюционной поры, Александра Тинякова, ставшего профессиональным нищим. Одновременно, в 1930 году, оба они, Тиняков и Олимпов, и были арестованы. Фофанову-Олимпову инкриминировалось чтение в литературной компании обличительных стихов. И сколько он ни утверждал, что стихи были написаны десять лет назад и обличают ныне разоблаченных Троцкого и Зиновьева, ему дали почти невероятный для того еще довольно вегетарианского времени срок – восемь лет. Неизвестно, сколько отсидел он на самом деле, только смерть застала его уже на воле, в Барнауле, где два года спустя – так уж вышло – умер в эвакуации другой бывший эгофутурист, Вадим Шершеневич.

Таков был один из полюсов предполагаемого “Левого фланга” и всего “левого” литературно-художественного Ленинграда – смешной человек со страшной судьбой, сын двух знаменитых отцов (родного и крестного), обреченный на бесславие. На другом полюсе – мастер, уже при жизни стяжавший громкое имя в России и за ее пределами, а ныне известный любому культурному обывателю во всех странах – Казимир Малевич.

В конце 1926 года Хармс делает в своей книжке запись:

Беседа с К.С. Малевичем

1) Абсолютное согласие К.С. на вступление в нашу организацию.

2) Сколько активных человек дает он I разряда (мы 4 челов.).

3) Сколько II разряда (мы 7 челов.).

4) Дает ли он нам помещение (для [закрытых] малых заседаний комнату предоставили).

5) Связь с ИНХУК’ом

6) Сколько очков под зайцем (мы: граммофон плавает некрасиво).

7) О названии (невозможность “Уновиса”)

<…>

8) Какова верховная власть (Мы предлаг<аем> Малев<ича>, Введенск<ого>, Бахтерева, Хармса).

Что это – запись уже состоявшейся беседы или тезисы накануне предполагаемого разговора? Юному Хармсу явно очень нравилось чувствовать себя организатором, деловым человеком. “Чинарь” любил чины – воображаемые, условные! – и членов будущей организации он уже распределял “по разрядам”. Но выдержать серьезного тона он не мог и тут же переходил к эксцентрике, к асемантическим, “заумным” конструкциям (“граммофон плавает некрасиво”). А может быть, соревнования в абсурдном остроумии были своего рода паролем, способом опознания “своих”? Или обрядом, сопровождавшим переговоры “старого безобразника” с “молодыми”?

Казимир Малевич, 1920-е. Фотография, подаренная К. Малевичем И. Бахтереву.

Да полно – какие там переговоры! Двадцатилетний Даниил Иванович еще ничем особенным себя не проявил, но молодая самоуверенность позволяла ему в очень вольном тоне говорить с европейски знаменитым художником, предлагать ему сотрудничество на равных, ставить условия. Задуманное им объединение не могло быть, в частности, просто продолжением УНОВИСа – союза “Учредителей нового искусства”, основанного Малевичем в свое время в Витебске. Хотя соседство с такими художниками, как Ермолаева и Чашник, было бы на первый взгляд лестным для юных ленинградцев. Но они мечтали о собственных свершениях, а вели себя так, будто эти свершения уже позади. (“Теперь я понял: я явление из ряда вон выходящее”, – запишет Хармс месяц спустя. В юности такое чувство испытывают многие; в редких случаях они оказываются правы.) Вероятно, основатель супрематизма, переживавший не самый простой момент в жизни (надвигавшийся крах ГИНХУКа наложился на мучительный идейный и творческий поворот, связанный с возвращением к фигуративному искусству), слушал юношу с мягкой иронией, неопределенным согласием отвечая на его наивные предложения. Но Хармс явно был ему симпатичен. Малевич ощущал в нем силу, еще не реализовавшую себя, но уже сконцентрировавшуюся. И, очевидно, их беседы касались не только “Левого фланга”. Малевич мог (после возвращения из Варшавы) делиться с Хармсом впечатлениями от встреч с польскими авангардистами. Поиски некоторых из них (об этом мы еще напишем) были очень близки к тому пути, который сам Хармс нащупывал в это время. Но, вероятно, в первую очередь разговор шел об искусстве, о его сущности и целях.

Лист из записной книжки Даниила Хармса со схематическим изображением картин Казимира Малевича, апрель – май 1933 г.

Лист из записной книжки Даниила Хармса с зарисовкой картины Казимира Малевича (?), апрель – май 1933 г.

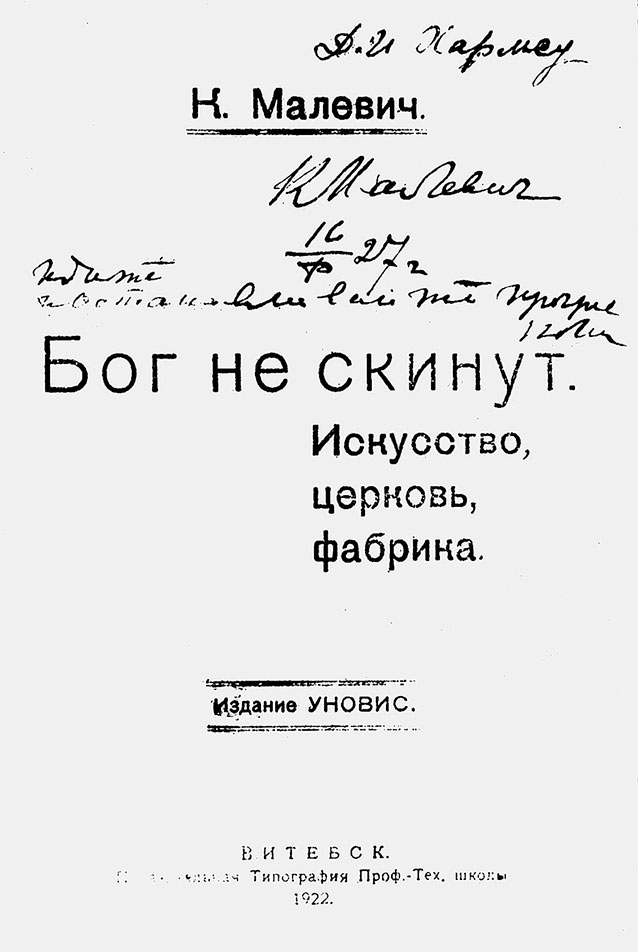

В марте 1927 года Малевич подарил Хармсу свою книгу “Бог не скинут: Искусство, церковь, фабрика” с многозначительной надписью: “Идите и останавливайте прогресс”. Книга, вышедшая в 1922 году в Витебске, была одним из программных текстов Малевича, но это скорее философский трактат, чем художественный манифест.

Человек разделил свою жизнь на три пути, на духовный (религиозный), научный (фабрику) и искусств. Что означают эти пути? Означают совершенство, по ним движется человек, движет себя как совершенное начало к своей конечной представляемости, т. е. к абсолюту, три пути, по которым движется человек к Богу[173].

Титульный лист книги Казимира Малевича “Бог не скинут” (Витебск, 1922) с дарственной надписью Даниилу Хармсу: “Д.И. Хармсу. К. Малевич. 16/ф<евраля> 27 г. Идите и останавливайте прогресс. К. Мал.”

Заканчивалась книга такими словами:

Возможны доказательства того, что не существует материи… но науки доказывают существование энергии, составляющей то, что называем телом.

Совершенством вселенного миродвижения или Бога можно считать то, что самим человеком обнаружено доказательство того, что ничего не исчезает в ней, только принимает новый вид. Таким образом, исчезновение видимости не указывает, что все исчезло. Итак, разрушаются видимости, но не существо, а существо, по определению самим же человеком, – Бог, не уничтожимо ничем, раз не уничтожимо существо, не уничтожим Бог. Итак, Бог не скинут[174].

Мало с кем из людей левого искусства Малевич мог говорить на этом языке – по крайней мере из тех, что работали в 1920-е годы в Советской России. С Хармсом – мог. И само понятие Бога, и отстраненно-метафизический взгляд на мир не были для него чужеродными. Как и Малевич (и в отличие от многих авангардистов), он стремился скорее пробиться к сущности бытия, а не пересоздать бытие заново.

Но что значат слова “Идите и останавливайте прогресс”? Их можно прочитать по-разному.

Можно предположить, что прогресс остановится в момент, когда будет достигнута вершина, абсолют, крайняя точка новизны, совершенства и знания. Или что постепенный прогресс (как полагал Вальтер Беньямин) не сонаправлен, а враждебен социальной и эстетической революции. Сам Хармс, судя по всему, понимал эту фразу так: Малевич почувствовал, что высшая точка авангардного искусства, подразумевающего беспрерывное тотальное обновление форм, пройдена. Чтобы избежать самоимитаций или стремительного пути под гору, искусство нуждается в антитезе, в ответе, который может быть дан лишь изнутри, на собственном языке авангарда. Именно этот ответ “остановит прогресс” – точнее, переведет его в иное качество. Этого ответа, этого “контравангардного” движения Малевич и ждал от Хармса и его друзей.

2

В конце 1926 – начале 1927 года Хармс жил чрезвычайно насыщенной и разнообразной жизнью. Репетиции “Радикса”, переживания, связанные с влюбленностью в Эстер, собственное творчество, заседания и вечера Ленинградского отделения Союза поэтов, на которых он присутствовал, а порою и выступал – один или вместе с друзьями…

Так, 12 ноября 1926 года, через два дня после “крушения” “Радикса”, состоялось совместное выступление Хармса, Бахтерева, Цимбала и Кацмана. Почему-то Введенский в этом чтении не участвовал. По существу, это было первое публичное выступление формирующейся группы. Хармс (как это он делал и позднее) подробно расписал сценарий выступления:

…После нашей читки выйдет Игорь Бахтерев и скажет бессмысленную речь, приводя цитаты из неизвестных поэтов и т. д. Потом выйдет Цимбал и также произнесет речь, но с марксистским уклоном. В этой речи он будет защищать нас, оправдывая наши произведения в глазах различной сволочи. Наконец две неизвестные личности, взявшись за руки, подойдут к столу и заявят: по поводу прочитанного мы не многое сказать сможем, но мы споем. И они что-нибудь споют. Последним выйдет Гага Кацман и расскажет кое-что из жизни святых. Это будет хорошо.

Хармс уже чувствовал необходимость “оправдываться в глазах всякой сволочи”. Вскоре, однако, осторожность начала ему изменять…

Произведения, создававшиеся им в тот период, уже не шли ни в какое сравнение с дерзкими, но наивными и довольно бесформенными опытами 1924 – начала 1926 года, и это было замечено не только им самим. “Комедия города Петербурга”, писавшаяся осенью и зимой, была высоко оценена друзьями (особенно Заболоцким). В конце 1926 года Даниил всерьез задумывается об издании книги (с предположительным названием “Управление вещей”) и даже пишет предисловие к ней – точнее, два коротких предисловия:

ЧИТАТЕЛЮ

Читатель, боюсь, ты не поймешь моих стихов. Ты бы их понял, если бы знакомился с ними постепенно, хотя бы различными журналами. Но у тебя не было такой возможности, и я с болью на сердце издаю свой первый сборник стихов.

РЕЦЕНЗЕНТУ

Во-первых, прежде чем сказать что-либо о формальных недочетах в моих стихах, прочти “Управление вещей” от корки до корки. Во-вторых, прежде чем отнести меня к футуристам прошлого десятилетия, прочти их, а потом меня вторично.

Хармс уже понимал, что его поэтика отличается от стиля любого из “футуристов прошлого десятилетия”, но еще сам не мог сформулировать это отличие. И, разумеется, его планы издания книги носили сугубо теоретический характер. Что же касается публикаций в периодике, дело, казалось бы, сдвинулось с мертвой точки.

В конце года выходит первый коллективный сборник Ленинградского отделения Союза поэтов – “Собрание стихотворений”, в котором впервые напечатано стихотворение Хармса “Случай на железной дороге”:

Как-то бабушка махнула

и сейчас же паровоз

детям подал и сказал:

пейте кашу и сундук.

Утром дети шли назад

сели дети на забор

и сказали: вороной

поработай, я не буду,

Маша тоже не такая

как хотите может быть

мы залижем и песочек

то что небо выразило

вылезайте на вокзал

здравствуй здравствуй Грузия…

Молодого поэта приглашают принять участие и в следующем сборнике Союза, названном “Костер”. Хармс предложил пять вариантов коротенькой (около ста строк) подборки. Все варианты включают стихотворение “Стих Петра Яшкина-коммуниста”. Только оно (с изъятием слова “коммунист”) и было напечатано – самое простое и в то же время самое “хармсовское” из стихотворений этой поры, смутно связанное с воспоминаниями о Гражданской войне:

Мы бежали как сажени

на последнее сраженье

наши пики притупились

мы сидели у костра

реки сохли под ногою

мы кричали: мы нагоним!

плечи дурые высоки

морда белая востра

но дорога не платочек

и винтовку не наточишь

мы пускали наши взоры

вёрсты скорые считать

небо падало завесой

опускалося за лесом

камни прыгали в лопату

месяц солнцу не чета

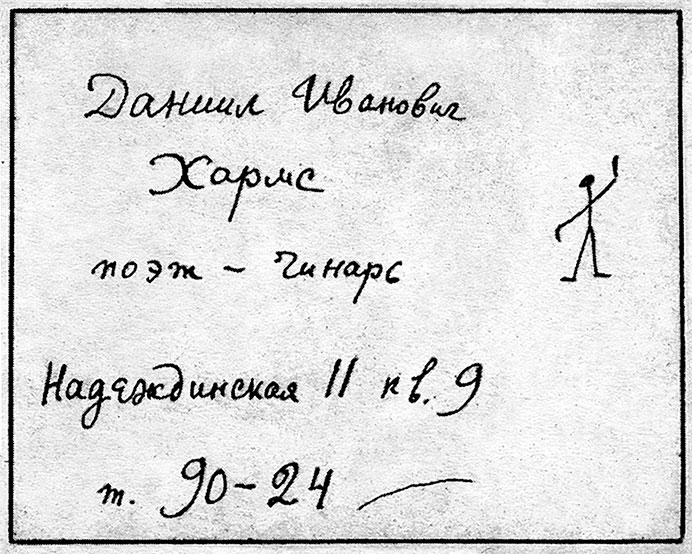

Рукописная визитная карточка Даниила Хармса, ок. 1927.

Также одним стихотворением был представлен в каждом из сборников Введенский (“Верьте верьте…” в “Собрании стихотворений” и “Но вопли трудных англичан…” – отрывок из поэмы “Минин и Пожарский” – в “Костре”).

Оба сборника были изданиями, опубликоваться в которых было по меньшей мере не стыдно. В “Костре” были напечатаны стихи Кузмина из “Панорамы с выносками”, в том числе два шедевра – “По веселому морю летит пароход…” и “Природа природствующая и природа оприроденная”, несколько стихотворений Вагинова, среди которых “Эллинисты” и “Дрожал проспект, стреляя светом…”, “Красная Бавария” Заболоцкого, новые стихи Клюева и Бенедикта Лившица. Все эти авторы (кроме Заболоцкого) участвовали и в “Собрании стихотворений”. Но и второстепенные поэты (Эрлих, Фроман, Сергей Спасский, Всеволод Рождественский, Николай Браун, Семен Полоцкий, Григорий Шмерельсон, Владимир Ричиотти, сестры Наппельбаум) демонстрировали высокий формальный уровень. Однако все они тяготели или к неоклассицизму, или к гумилевскому балладному стиху, или к очень мягкому (“есенинскому”) варианту имажинизма. Хармс и его товарищи (в том числе Туфанов, одно стихотворение которого было напечатано в “Собрании стихотворений”) выглядели белыми воронами.

Второй в жизни публикации “взрослых” стихов Хармса и Введенского суждено было стать последней. В оставшиеся четырнадцать лет жизни им удавалось публиковаться лишь в качестве детских писателей. В 1927-м это трудно было предположить. “Костер” вышел лишь к концу года, а тем временем литературно-организационная и публичная деятельность молодых поэтов и артистов шла своим чередом. Весною состав группы наметился окончательно. В ней не было, разумеется, ни Малевича, ни Олимпова. Отсеялся Геннадий Матвеев, не вписался в группу Исаак Синельников, с которым Заболоцкий подружился, проходя в команде одногодичников на Петроградской стороне военную службу[175]. В итоге к весне 1927 года так и не оформившийся еще “Левый фланг” по составу практически совпадал с “Радиксом”. Оба названия существовали параллельно, хотя упор делался теперь не столько на театральную, сколько на литературную деятельность.

Двадцать пятого марта, в ходе работы над декларацией, группа меняет название. Отныне она именуется Академией левых классиков. “Все согласны, – записывает Хармс, – кроме Шурки. Этот скептик проплеванный ни на какое название, кроме чинаря, не гож”. Планы у юношей были грандиозные: “Собрать конференцию и составить манифест… Войти в Дом печати как секция Левых работников искусства… Добиться вечера с танцами для получения суммы 600 руб. на издание своего сборника”.

План сборника, составленный Хармсом несколькими днями раньше, дает представление о круге общения “чинарей” в это время и о том, кого они считали своими союзниками. Мы видим здесь имя Вагинова (его собственные стихи и проза, статья Бориса Бухштаба о нем) – но не видим Левина (в проектах “Левого фланга” в эти месяцы он не поминается ни разу). Есть имена Малевича (статья-корреспонденция о поездке “на запад” и о тамошнем искусстве), Хлебникова (видимо, публикации из не изданного при жизни; кроме того, предполагается статья “самого” Шкловского о Хлебникове), Лидии Гинзбург… Есть Туфанов (с вопросительным знаком) – но не Терентьев и не Олимпов. Статью о “чинарях” (то есть Хармсе и Введенском) предполагалось заказать Липавскому, установочную статью (вероятно, “с марксистским уклоном”) – студенту Высших курсов искусствознания Василию Клюйкову.

Многое так и осталось планами – даже “вечер с танцами”. Но Дом печати и в самом деле оказался гостеприимен для молодых авангардистов; были и возможности для публичных выступлений. Однако первое же такое выступление после провозглашения Академии левых классиков (28 марта на Курсах искусствознания) закончилось скандалом, причем получившим освещение в прессе.

Собственно, с прессы мы и начнем. Вот версия, изложенная в статье Н. Иоффе и Л. Железнова “Дела литературные” (“Смена”. 30 марта):

Чинарь – это не тропическая бабочка, не племя африканских дикарей и не особая порода ютящихся в горных ущелиях птиц.

Это с позволения сказать – поэт.

…Корни этих так назыв<аемых> поэтов восходят к “заумной поэзии”, они еще называют себя “левыми классиками” или “левым флангом”… Сущность их поэзии заключается в том, что смысл, основа каждого произведения, чинарями совершенно не признается обязательным. На первом месте для них соотношения звука… Им не важно, как отразятся их стихи на бюджете времени читателя, на его нервах – им вообще не важно, читают их или не читают…

Помните вы старое доброе русское ухарство, помните вы широкую натуру, тройку пьяных лошадей, пьяных купцов, пьяных ямщиков и пьяных поэтов?

(Последнее – явно не по адресу: никакого публичного пьянства и прочих проявлений “широкой натуры” за “левыми классиками” замечено не было. Дело в том, что главным предметом обличения в молодежной печати во второй половине двадцатых была “есенинщина”, к которой, как всегда бывает, подверстывали что ни попадя.)

Но что же, собственно, произошло?

Вот что:

Пришли “чинари” – читали стихи. Все шло хорошо. И только изредка собравшиеся студенты смеялись или вполголоса острили. Кое-кто даже хлопал в ладоши.

Покажи дурню палец – он и засмеется. “Чинари” решили, что успех обеспечен. “Чинарь”, прочитав несколько своих стихов, решил осведомиться, какое действие они производят на аудиторию.

– Читать ли еще? – осведомился он.

– Нет, не стоит, – раздался голос. Это сказал молодой начинающий писатель Берлин – председатель Лен. ЛЕФ’а.

“Чинари” обиделись и потребовали удаления Берлина с собрания. Собрание единодушно запротестовало.

Тогда, взобравшись на стул, “чинарь” Хармс, член Союза поэтов, “великолепным” жестом подняв вверх руку, вооруженную палкой, заявил: “Я в конюшнях и публичных домах не читаю!”

Студенты категорически запротестовали против подобных хулиганских выпадов лиц, являющихся в качестве официальных представителей литературной организации на студенческие собрания. Они требуют от Союза поэтов исключения Хармса, считая, что в легальной советской организации не место тем, кто на многолюдном собрании осмеливается сравнить советский вуз с публичным домом и конюшнями.

Один из авторов этой статьи, Иоффе, был преподавателем общественных дисциплин на Курсах искусствознания, второй, Железнов, – студентом.

А вот объяснительная записка, поданная в Союз Хармсом и Введенским:

Причина описываемого скандала и его значение не таково, как об этом трактует “Смена”. Мы еще до начала вечера слышали предупреждение о том, что собравшаяся публика настроена в достаточной степени хулигански. В зале раздавались свистки, крики и спор. Выскакивали ораторы, которых никто не слушал. Это длилось минут 5–7, пока чинарь Д.И. Хармс не вышел и не сказал своей роковой фразы: “Товарищи, имейте в виду, что я ни в конюшнях, ни в бардаках не выступаю”, после чего покинул собрание. Шум длился еще некоторое время и кончился дракой в публике вне нашего участия.

После всего вышеизложенного мы, Академия Левых Классиков, считаем свое поведение вполне соответствующим оказанному нам приему и резкое сравнение Д.И. Хармса, относящееся к имевшему быть собранию, а не к вузу вообще, по трактовке тт. Иоффе и Железнова, считаем также весьма метким.

Союз поэтов этим объяснением удовольствовался, и никаких оргвыводов не последовало. Железнов пытался собрать подписи под коллективным письмом студентов в Союз, но, видимо, не сумел сделать это.

У нас есть, однако, и еще одно свидетельство о происшествии – устный рассказ Ирины Рысс[176] Владимиру Глоцеру:

…Зал был битком набит…

Был Хармс, Бахтерев, Шура Введенский.

И стихи их наши ребята, конечно, не очень поняли. Поднялся шум.

И тогда Хармс вскочил на стол и прокричал:

– Я в бардаках не читаю!

Конечно, наши ребята вступились за честь наших барышень. И началась хорошая потасовка, началась драка.

Секретарем наших курсов, я помню, был Лев Успенский, он принимал участие – разгонял эту компанию.

И мы ничего не поняли из того, что они читали, – хотя наш институт был оплотом формализма и мы на этом были воспитаны[177].

Позднее выступления Хармса и его друзей не раз будут заканчиваться таким образом. Но стоит задуматься о том, почему именно в этой аудитории (далеко не самой “дикой” в городе) “чинари” столкнулись с таким резким неприятием? Ведь за полтора месяца до этого, 9 февраля, “Левый фланг” (Хармс, Введенский, Заболоцкий, Вигилянский, Туфанов) успешно выступил перед публикой куда менее, казалось бы, подготовленной, – в 159-м полку, где проходили службу Заболоцкий и Вигилянский. Может быть, дело было именно в Заболоцком, чьи “относительно удобопонятные” (как аттестовал он сам их впоследствии) стихи уравновешивали эксперименты его друзей?

Хармс и Введенский в тот момент еще сами не понимали всей меры отдаленности собственного пути от того, что считалось в двадцатые годы “левым искусством”, от эстетики ЛЕФа и конструктивистов. Инструментальное, рационалистическое, деловое сознание, преобладавшее среди молодежи, совершенно не в состоянии было воспринять их заумную поэзию. Не то чтобы сознание это было примитивным и эстетически глухим – оно просто было настроено на иную волну. Не стоит судить обо всей аудитории, собравшейся в зубовском доме, по статье Иоффе и Железнова. При изучении советской культуры второй половины 1920-х бросается в глаза невероятный разрыв между высоким уровнем тогдашней литературы, филологии, психологии, искусства – и жалким, провинциальным убожеством прессы. Ни в дореволюционной России, ни в эмиграции, ни даже в Советской России в первые послереволюционные годы подобного не было. Статья, напечатанная в “Смене”, была лишь проекцией конфликта на этот уровень, где пропаганда была неизменно “наглей комсомольской ячейки и вузовской песни наглей” и почти всегда сопровождалась инквизиционным пафосом.

Хармсу и Введенскому была чужда не только эстетика сверстников, но и их напористая и панибратская манера вести дискуссию. В то же время сами они вели себя высокомерно и явно ориентировались на традиции футуристов, предусматривавшие эпатаж и “оскорбление публики”. Да только “публики первого ряда, особенно желавшей быть эпатированной” (Блок), больше не было; новое студенчество отличалось (как все недавние провинциалы) самолюбием и обидчивостью, эпатаж воспринимался как “хулиганство” и мог закончиться потасовкой. Но слово “контрреволюция” пока не прозвучало. Шел только 1927 год.

Той же весной, несколько раньше или несколько позже, по свидетельству Бахтерева, в Институте истории искусств состоялось другое чтение “левых классиков”, с участием Заболоцкого и Вагинова. На сей раз вечер прошел более чем удачно: публику составляла профессура. Вечер удостоили посещением и мэтры филологии – Шкловский, Тынянов, Щерба. Все они сдержанно-хвалебно отозвались о молодых авангардистах. Шкловский с удовлетворением отметил, что “прочитанные стихи, все без исключения, взращены отечественной поэзией” и что, если бы Маринетти, как в 1913 году, снова приехал в Россию, “участники “Фланга” заняли бы позицию Хлебникова”. С людьми дореволюционного закала Хармс и его друзья зачастую легче находили общий язык, чем со сверстниками.

3

Главным произведением, над которым Хармс работал с осени 1926 года по февраль 1927-го, была “Комедия города Петербурга”. К марту она была дописана. Тот текст, который дошел до нас, неполон – не хватает первой части, и потому все современные суждения об этой драматической поэме (так разумнее всего называть это произведение) неполны.

И все же многое сказать можно, и многое многими уже сказано…

“Комедия” была написана в то время, когда Хармс испытал короткое, но сильное влияние поэтики Вагинова – на какой-то момент перевесившее и Хлебникова, и туфановскую заумь, и его собственную, уже во многом определившуюся, интонацию. Это влияние было замечено и другими – так, критик Иннокентий Оксенов в статье, посвященной чтениям в Союзе поэтов (Красная газета. 1926. 21 ноября), прямо говорит о фактурном сходстве новых, “незаумных” стихов Хармса с поэзией Вагинова. Но на Хармса оказал ощутимое воздействие не только стиль старшего поэта – близкие для себя стороны он нашел и в мироощущении, и в семантике вагиновских стихов.

Как и Вагинов в своих стихах и романах, Хармс сталкивает “старый Петербург” и “новый Ленинград”, причем не во фронтальной схватке: прошлое постоянно присутствует в настоящем, гости из ино-времени ино-пространства (что для двадцатых годов почти тождественно: ведь мир дореволюционной России как бы продолжается по ту сторону госграницы) наводняют условную современность. Условную – поскольку совершенно пустую, прозрачную, воплощенную лишь клоунской фигурой “комсомольца Вертунова”. Призраки же прошлого разнообразны, и, поскольку бесконечно расширенный “Петербург” включает у Хармса и “пышную Москву” – рядом с Петром Великим и Николаем II, воплощающими великое начало и жалкий конец эпохи, появляется московский барин Фамусов и “камергер Щепкин” – однофамилец актера (московского), который был первым исполнителем роли Фамусова. Прошлое посягает на настоящее, но терпит поражение, причем (характерный отсыл к стереотипам общественного сознания 1920-х – а может быть, и аллюзия на недавнее таганцевское дело) схватка принимает внешнюю форму “заговора” с участием неких бывших “офицеров”. Однако на практике заговорщики лишь исполняют бессмысленные ритуалы и ведут абсурдные диалоги. Сам момент революционного крушения прошлого тоже пребывает в настоящем, повторяясь в нем. В соответствии с давней традицией “петербургского текста”, восходящей, в частности, к “Олешкевичу” Мицкевича, революцию символизирует Потоп. Водная стихия, грозная и спасительная, станет важной темой и для Введенского, и для Заболоцкого, но именно Хармс первым из обэриутов ввел ее в свою поэзию:

…и криком воздух оглашая

ворвется в дом струя большая.

Дудит в придворные глаза

в портьеры, в шторы, в образа

колышет перья, фижмы, пудру

вертится, трогает струну

дворцы ломает в пух и к утру

потоком льется на страну.

Заболоцкий уже с первых месяцев дружбы расходился с двумя “чинарями” в отношении к теме, сюжету стихотворения. Именно эти расхождения зафиксированы им в первом программном тексте “Мои возражения А.И. Введенскому, авторитету бессмыслицы” (август 1926):

Строя свою вещь, вы избегаете самого главного – сюжетной основы или хотя бы тематического единства. Вовсе не нужно строить эту основу по принципу старого кирпичного здания, бетон новых стихов требует новых путей в области разработки скрепляющего единства. Вы на ней поставили крест и ушли в мозаическую ломку оматериализовавшихся метафорических единиц[178].

О своих “разногласиях” с Хармсом именно по этому поводу Заболоцкий говорил и Синельникову.

С годами, однако, позиции несколько сблизились. Введенский пришел к “скрепляющему единству” собственным, парадоксальным путем, начиная со стихотворений 1929–1930 годов (которыми открывается лучший период его творчества) – и не случайно некоторые из этих стихотворений посвящены Заболоцкому. Хармс же уже в “Комедии города Петербурга” вместо “отражений несуществующих миров” обращается к конкретной теме, причем теме большой, “исторической”, что Заболоцкому явно импонировало. Политические взгляды поэтов были различны, но у обоих они были лишь проекцией метафизических воззрений в социальную сферу – и, в конце концов, хармсовскую “Комедию” можно было прочесть двояко – и как антисоветское, и как просоветское, революционное произведение.

“Комедия города Петербурга”. Зарисовки Д. Хармса. Виньетки и заглавие, 1927 г.

Стихотворение Заболоцкого “Восстание” написано “в ответ” Хармсу и отчасти в его стилистике:

Принц Вид, албанский губернатор

и пляской Витта одержим,

поехал ночью на экватор.

Глядит: Албания бежит,

сама трясется не своя,

и вот на кончике копья,

чулочки сдернув, над Невою,

перепотевшею от боя,

на перевернутый гранит

вознесся губернатор Вид.

Все это ставлю вам на вид.

Между прочим, в этой строфе виден еще один источник – общий для Хармса и Заболоцкого (и едва ли ими осознанный). Это “Мистерия-буфф” Маяковского, где революция тоже уподобляется потопу, а в числе действующих лиц появляется “эфиопский негус”, причем белый. Губернатор Албании, расположенной на экваторе, – персонаж явно того же самого ряда.

Одновременно с “Комедией” в 1927 году Хармс пишет лирические стихи, некоторые из которых уже отмечены подлинной зрелостью.

Выходит Мария, отвесив поклон,

Мария выходит с тоской на крыльцо, –

а мы, забежав на высокий балкон,

поем, опуская в тарелку лицо.

Мария глядит

и рукой шевелит,

и тонкой ногой попирает листы, –

а мы за гитарой поем да поем,

да в ухо трубим непокорной жены.

Над нами встают Золотые дымы,

за нашей спиной пробегают коты,

поем и свистим на балкончике мы, –

но смотришь уныло за дерево ты.

Остался потом башмачок да платок,

да реющий в воздухе круглый балкон,

да в бурное небо торчит потолок.

Выходит Мария, отвесит поклон,

и тихо ступает Мария в траву,

и видит цветочек на тонком стебле.

Она говорит: “Я тебя не сорву,

я только пройду, поклонившись тебе”

А мы, забежав на балкон высоко,

кричим: “Поклонись!” – и гитарой трясем.

Мария глядит и рукой шевелит

и вдруг, поклонившись, бежит на крыльцо

и тонкой ногой попирает листы, –

а мы за гитарой поем да поем,

да в ухо трубим непокорной жены,

да в бурное небо кидаем глаза.

“Мария” в этом великолепном стихотворении, датируемом октябрем 1927 года, – загадочное и лукавое воплощение женственности; в этом же качестве она присутствует и в “Комедии…”. Связан ли этот образ с каким-то реальным прототипом? Например, с Эстер?

Эстер в начале 1927-го вышла замуж за соперника Даниила – но ненадолго. 13 мая Хармс записывает: “Узнал о разводе Esther с мужем и впервые говорил с ней”. В июле (с 10-го до 18-го) он уезжает с семьей в Детское Село к тетке. Перед отъездом он через Введенского передает Эстер письмо с приглашением приехать. Эстер приглашение приняла, но, приехав в Детское, с Даниилом почти не общалась – “больше с моей мамой да с сестрой моей говорила, а на меня смотрела как на дурака”. Отношения восстанавливались постепенно и драматично – впрочем, вся личная жизнь Хармса еще в течение четырех-пяти лет будет состоять из таких драматичных разрывов, примирений, приступов ревности…

Осенью 1927 года начинается самый насыщенный период короткой литературно-публичной деятельности Хармса. Одновременно начинается и его профессиональная работа в детской литературе. Все это отчасти отвлекает его от любовных переживаний.

4

К тому времени “левые классики” стали тяготиться бессмысленными словопрениями и попытались как-то по-другому организовать свою общую деятельность. По инициативе вернувшегося из армии Заболоцкого они стали собираться на “студийные” занятия на квартире у одного из членов группы – чаще всего на Надеждинской. Предполагалось, что каждый будет заниматься собственным творчеством, а потом демонстрировать его результат остальным. Введенский сразу же отказался от участия в этом времяпровождении, резонно заметив, что предпочитает творить у себя дома и в одиночестве. Но и сам Заболоцкий в “студийные” часы по большей части сочинял шуточные стихи или рисовал карикатуры на товарищей. Это было явно не то, о чем мечталось. Планы обсуждались самые грандиозные – вплоть до возрождения знаменитого в довоенные годы артистического кафе “Бродячая собака” во главе с его основателем Борисом Прониным (давным-давно перебравшимся в Москву). Хармс и его друзья нуждались в площадке для публичных выступлений, в собственном “шоу”. Словесного творчества им было мало.

Неожиданно – и ненадолго – обстоятельства сложились благоприятно для них. В октябре 1927 года Хармсу позвонил по телефону Николай Павлович Баскаков, директор Дома печати – “невысокий энергичный человек с большим шишковатым лбом и голубыми глазами”[179]. Приведенная характеристика принадлежит Виктору Сержу, которого с Николаем Павловичем связывало многое. Вероятно, именно он рекомендовал Баскакову Хармса и его друзей. Несколько дней спустя состоялся уже формальный, деловой разговор директора Дома печати с тремя “левыми классиками” – Хармсом, Введенским и Бахтеревым.

Тридцати одного году от роду, Баскаков был старым большевиком, активным участником февральской и октябрьской революций и убежденным троцкистом, из тех, что лишь для виду подчинились решениям XIV и XV съездов, и в то же время – большим поклонником нового искусства. В возглавляемом им Доме печати, профсоюзном клубе газетных журналистов, расположенном в бывшем Шуваловском дворце на Фонтанке (дворец был построен в 1844–1846 годы архитектором Н.Е. Ефимовым в псевдоренессансном стиле), нашла свой приют Школа аналитического искусства Павла Николаевича Филонова – великого антипода и соперника Малевича. Супрематисты и “аналитики” одинаково жестко противостояли и набиравшему силы академическому официозу, и друг другу. Сам Филонов и внешне, и по душевному складу был противоположностью Малевича. Казимир Северинович напоминал художников-патрициев ренессансной эпохи – таким он и запечатлел себя на знаменитом автопортрете: величавый мастер в плаще и красном берете, с гордо поднятой головой. Филонов был иного склада: русский фанатик-аскет, наследник Аввакума, скуластый, с лысеющим узким черепом, с горящими глазами. Таким же разным было их искусство. У Малевича – строгое безумие супрематических композиций, возвращающих зрителя к первоначальным геометрическим формам бытия, а позже – такие же загадочно-лаконичные пахари и жнецы с округлыми белыми лицами без глаз и ртов. У Филонова – мрачное барокко бесконечно разлагающихся, дробящихся, калейдоскопически светящихся форм. Виктор Серж вспоминал, что Баскаков “прекрасно чувствовал себя там среди призраков, вышедших из мастерской великого художника”[180]. Из друзей Хармса филоновская школа была особенно близка Заболоцкому, подражавшему ей в собственных художественных опытах. Несколькими месяцами раньше именно здесь, на сцене Дома печати, впервые прошел “Ревизор” в поминавшейся уже терентьевской постановке – и оформляли этот спектакль “филоновцы”.

Копия с картины К. Малевича. Страница из записной книжки Д. Хармса.

Казимир Малевич. Автопортрет, 1933 г.

Баскаков щедро предложил молодым авангардистам статус “гостей Дома печати”, наравне со Школой аналитического искусства. Для начала решено было провести большой литературно-театральный вечер и написать несколько установочных статей для журнала “Афиши Дома печати”. Литературные вечера в Доме печати проводила в основном ЛАПП – Ленинградская ассоциация пролетарских писателей. Лапповцы читали еженедельно со сцены Дома печати собственные произведения, в лучшем случае приглашали какого-нибудь московского гастролера из надежных “попутчиков” – вроде Сельвинского или Веры Инбер, или лектора-теоретика (так, 20 января 1928 года по приглашению ЛАППа в Доме печати выступал с лекцией по психологии творчества молодой философ И.И. Презент – будущий сподвижник академика Лысенко). Отказать им Баскаков не мог по политическим причинам, но явно его душа лежала к другому искусству, и он, возможно, надеялся, что “левые классики” (на чьих публичных выступлениях он пару раз бывал прежде) могут служить хорошим противовесом пролетарским сочинителям.

Директор Дома печати выдвинул лишь одно условие: сменить название. Слово “левый”, еще недавно священное, вызывало нежелательные ассоциации. Едва ли не сложивший оружия сторонник левой оппозиции хотел, чтобы название литературной группы привлекло внимание к его продолжающейся борьбе. “Направленность в искусстве, – дипломатично заметил Баскаков, – следует определять словами собственного лексикона”[181].

Бахтерев утверждает, что новое название, которому суждено было войти в историю литературы, придумано им. Но, судя по записным книжкам Хармса, на нем остановились не сразу. Сперва было трудновыговариваемое “Объединение работников реального искусства”. Потом “работники” отпали. “У” на конце и “э” оборотное были идеей Хармса – попыткой бегства от бюрократического занудства “измов” и включения элемента абсурда, немотивированности, избыточности в само название группы. Не исключено, что в названии содержался и фрондерский намек на всем известную (и в 1927 году вызывавшую лишь легкий страх) аббревиатуру (ОГПУ). Позднее, в афишах, в газетных статьях, мемуарах, название группы писалось по-разному – “ОБЕРЕУ”, “ОБЭРИУ”, даже “ОБЕРЕО”, а ее участники именовались “обереутами”, “обэриутами”, “обериутами”. Часто это было просто результатом слуховой ошибки. Мы будем пользоваться тем написанием, которое предпочитал сам Хармс.

Павел Филонов. Автопортрет, 1925 г.

Более 800 000 книг и аудиокниг! 📚

Получи 2 месяца Литрес Подписки в подарок и наслаждайся неограниченным чтением

ПОЛУЧИТЬ ПОДАРОКДанный текст является ознакомительным фрагментом.

Читайте также

Глава двадцать третья В трудах и праздности: май — сентябрь 1888 года

Глава двадцать третья В трудах и праздности: май — сентябрь 1888 года Линтваревы были непохожи на Киселевых. В то время как Киселевы с их вольными нравами и высокомерием жили аристократами, Линтваревы, дворяне с твердыми устоями, были трудолюбивыми землевладельцами и

Глава тридцать третья Лето в Богимове: май — июль 1891 года

Глава тридцать третья Лето в Богимове: май — июль 1891 года В доме на Малой Дмитровке Антон пробыл лишь день (из двадцати месяцев, в течение которых Чеховы снимали этот дом, он прожил там менее полугода). Наутро Евгения Яковлевна, Маша, Антон и мангуст по кличке Сволочь

Глава сорок третья «Всесторонний негодяй» Потапенко: июль — август 1894 года

Глава сорок третья «Всесторонний негодяй» Потапенко: июль — август 1894 года Александру Иваненко Мелихово казалось раем. Свой же дом он называл могилой: отец-тиран был парализован, мать тяжело больна, недавно он похоронил брата, а сам страдал туберкулезом горла и вынужден

Глава пятьдесят третья Ночь на Лысой горе: август — сентябрь 1896 года

Глава пятьдесят третья Ночь на Лысой горе: август — сентябрь 1896 года Чехову хотелось извлечь максимальную выгоду из бесплатного железнодорожного билета. Сначала он решил наведаться в Таганрог, а затем перебраться к Суворину в Феодосию, но маршрут поездки пока не

Глава шестьдесят третья Дрейфусар Антон Чехов: январь — апрель 1898 года

Глава шестьдесят третья Дрейфусар Антон Чехов: январь — апрель 1898 года В 1894 году на разыгранном по фальшивым нотам судебном процессе офицер французского Генерального штаба еврей Альфред Дрейфус был приговорен к пожизненной каторге на Чертовом острове за шпионаж в

Глава семьдесят третья Возвращение в Ниццу: декабрь 1900 — февраль 1901 года

Глава семьдесят третья Возвращение в Ниццу: декабрь 1900 — февраль 1901 года Увозивший Антона поезд удалялся в клубах паровозного дыма, а вслед за ним до самого края платформы шла и шла, обливаясь слезами, Ольга Книппер. Новый приятель Чехова, толстовец Леопольд Сулержицкий,

Глава вторая ОБЭРИУ. «ТРИ ЛЕВЫХ ЧАСА»

Глава вторая ОБЭРИУ. «ТРИ ЛЕВЫХ ЧАСА» К осени 1927 года количество выступлений участников «Академии левых классиков» (АЛК) сократилось до минимума. В тогдашних условиях всё меньше и меньше находилось руководителей и директоров, которые готовы были бы согласиться на

Глава третья «Ржевская мясорубка» Сентябрь — декабрь 1942 года

Глава третья «Ржевская мясорубка» Сентябрь — декабрь 1942 года Расклад силВ августе нашей армии лишь чуть-чуть не хватило сил и авиационного обеспечения, чтобы взять Ржев. Помешали нам и ливневые дожди. А когда кончились дожди, спала вода и подсохла грязь, с наших боевых

Глава двадцать третья Китай Август 1945 года

Глава двадцать третья Китай Август 1945 года Первые встречи с китайцамиЗакончились наконец горы Хингана с их подъемами, спусками, узкими карнизами над провалами. Там, где издревле с риском для жизни перемещались лишь запряженные осликами двуколки, пешие путники да

Глава двадцать третья. 5 августа 1962 года

Глава двадцать третья. 5 августа 1962 года Ранним утром 5 августа 1962 года сержант Джек Клеммонс исполнял обязанности начальника смены, замещая того лейтенанта, который обычно отвечал за данный полицейский участок в западном Лос-Анджелесе, но в этот день был свободен от

Наступление на левых

Наступление на левых После парламентских выборов 1998 года Кучма приложил много усилий, чтобы заблокировать избрание председателем Верховной Рады своего постоянного соперника лидера социалистов Александра Мороза. Этот процесс метко назвали «спикериадой».«Спикериада»

Ликвидация мятежа левых эсеров

Ликвидация мятежа левых эсеров Далеко не все операции проходили так легко и гладко, как арест меньшевистского «съезда». Но ни одна самая серьезная, самая сложная операция не была сопряжена с такими трудностями, не приносила столько тревог и волнений, как ликвидация

Глава третья 24 августа 1991 года — Украина провозглашает независимость

Глава третья 24 августа 1991 года — Украина провозглашает независимость О, господи, какое это страшно тяжелое дело — возрождение национальной государственности! Каким легким, само собой разумеющимся, естественным будет оно представляться в исторической

ПЕРЕГОВОРЫ С МВФ И ПРОВАЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕВЫХ

ПЕРЕГОВОРЫ С МВФ И ПРОВАЛ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ ЛЕВЫХ В центре всеобщего внимания в феврале-марте 1999 года оказались переговоры с МВФ. Правительство, наконец, начало понимать, что находится в тяжелейшем финансовом положении. Обслуживание внешнего долга в 17,5 млрд